コラム詳細

2025/04/15

autorenew2026/01/06

法定雇用率達成に向けた、雇用障がい者数の計算をシミュレーション付で解説

「法定雇用率を達成するために、詳しい計算の仕方を知りたい」

「自社で法定雇用率を達成するために必要な、障がい者の雇用人数を正確に把握したい」

このように、法定雇用率で自社に求められる障がい者の雇用人数を計算する方法をきちんと理解したいとお考えではありませんか。

法定雇用率を達成するには、企業の従業員数を元に、何人の障がい者の方を雇用しなければならないのか、把握するところから始めなければなりません。

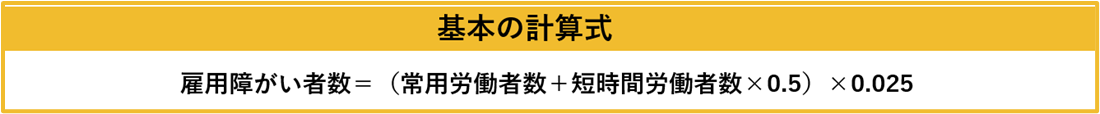

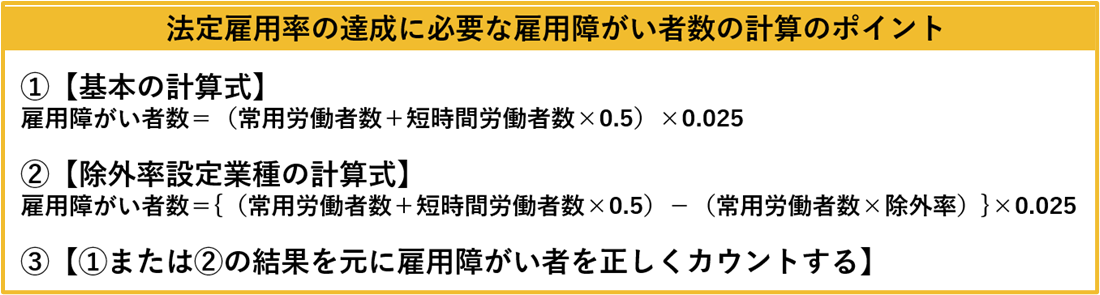

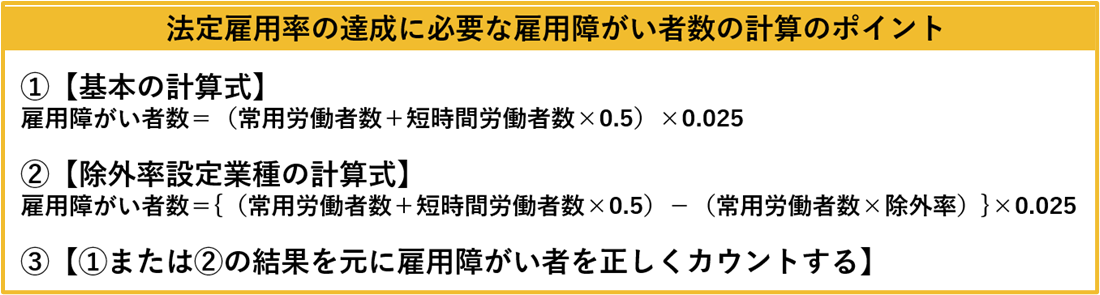

ほとんどの企業は、以下の「基本の計算式」を活用すると、雇用障がい者数を算出できます。

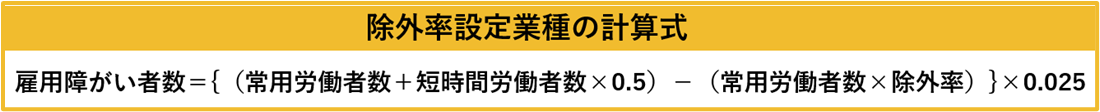

ただし、障がい者の方が就業するのは困難だとされる一部の業種については、以下の「除外率設定業種の計算式」を用います。

これらの計算式を元に算出された結果を的確に理解し、以下の表に基づいて正しくカウントすることで自社で雇うべき障がい者の方の人数が把握できます。

| 週所定労働時間 | 30時間以上

(常用労働者) |

20時間以上30時間未満

(短時間労働者) |

10時間以上20時間未満 |

| 身体障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |

| 重度身体障がい者

(身体障害者手帳1・2級) |

2人 | 1人 | 0.5人 |

| 知的障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |

| 重度知的障がい者

(療育手帳A) |

2人 | 1人 | 0.5人 |

| 精神障がい者 | 1人 | 1人※ | 0.5人 |

※精神障がい者の短時間労働者については、2023年4月からの精神障がい者算定特例の延長に伴い、当面の間は雇入れからの期間に関係なく、1人をもって1人と見なす

しかしながら、実際に計算してみると、「これはどうしたらいいの?」と、新たな疑問が生まれることが少なくありません。

そこで、この記事では、そのような計算に関する疑問までスッキリと解消できるように、計算方法について、以下の通り詳しくご紹介します。

| この記事で分かること |

| ・法定雇用率の達成に必要な障がい者の雇用人数の計算の方法

・法定雇用率達成に役立つ計算シミュレーション ・法定雇用率の計算でよくある疑問 ・法定雇用率に基づいて計算された人数を雇用するのが難しい理由 ・法定雇用率で求められる人数を雇用できるか不安な時に活用できる外部の支援 |

法定雇用率を達成するための計算やカウントを理解し、あなたの企業で障がい者雇用を推進できるように、ぜひ最後まで読み進めていただけると幸いです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 法定雇用率の達成に必要な雇用障がい者数の計算の方法

2. 【シミュレーション】法定雇用率で求められる雇用障がい者数の計算4パターン

3. 法定雇用率の計算でよくある疑問

4. 法定雇用率に基づいて計算された人数を雇用するのは実はハードルが高い

5. 法定雇用率で求められる人数を雇用できるか不安なら外部の支援を積極的に利用しよう

6. まとめ

1. 法定雇用率の達成に必要な雇用障がい者数の計算の方法

冒頭でもお伝えした通り、大部分の企業は【基本の計算式】で雇用すべき障がい者数を求められますが、障がい者の方の就業が困難だとされる一部の業種については、【除外率設定業者の計算式】を用います。

そして、その算出結果を的確に理解し、過不足なく雇用するためには、【雇用障がい者を正しくカウントする】ことが、非常に重要です。

あなたの企業で法定雇用率を達成するための第一歩として、まずは計算の仕方を確認しましょう。

1-1. 基本の計算式

ほとんどの企業において、法定雇用率に基づく雇用すべき障がい者数は、以下の【基本の計算式】で求められます。

| 雇用障がい者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.025 |

※2026年6月まで

計算式中にある、「常用労働者数」と、「短時間労働者数」とは、以下の通りです。

| 常用労働者数 | 週所定労働時間が30時間以上の従業員数 |

| 短時間労働者数 | 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の従業員数 |

このように、会社が就業規則として定めた1週間の労働時間を基準に、常用労働者数と短時間労働者数を把握しましょう。

常用労働者数に含められるのは、雇用契約期間の定めなく雇用されている正社員だけではありません。

有期雇用契約の契約社員や派遣社員の場合も、以下に該当すれば、常用労働者数に含められます。

| ・契約期間が反復更新され、雇入れから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる

・過去1年を超えて引き続き雇用されている |

短時間労働者よりも1週間の労働時間が短い、週20時間未満のアルバイトやパートの方は、上記の計算式には含みません。

なお、2024年12月現在、2.5%の法定雇用率は、2026年7月に2.7%に引き上げ予定です。

2026年7月以降は、以下の計算式に移行するので、ご注意ください。

| 雇用障がい者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.027 |

※2026年7月から

1-2. 除外率設定業種の計算式

障がい者の方が就業するのは困難だとされる一部の業種については、「除外率」が適用されているので、雇用すべき障がい者数を求める際に、【除外率設定業種の計算式】を用います。

あなたの企業の業種が以下の表にある場合、除外率が考慮された、こちらの計算式が適用されるので、確認しましょう。

| 雇用障がい者数={(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)-(常用労働者数×除外率)}×0.025 |

※2026年6月まで

| 除外率設定業種 | 2025年3月

まで |

2025年4月から |

| ・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次精製業を除く)

・倉庫業 ・船舶製造・修理業、船用機関製造業 ・航空運輸業 ・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る) |

5% | 廃止 |

| ・採石業、砂・砂利・玉石採取業

・水運業 ・窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) ・その他の鉱業 |

10% | 廃止 |

| ・非鉄金属第一次精錬・精製業

・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) |

15% | 5% |

| ・建設業

・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) |

20% | 10% |

| ・港湾運送業 | 25% | 15% |

| ・鉄道業

・医療業 ・高等教育機関 |

30% | 20% |

| ・林業(狩猟業を除く) | 35% | 25% |

| ・金属鉱業

・児童福祉事業 |

40% | 30% |

| ・特別支援学校(もっぱら視覚障がい者に対する教育を行う学校を除く) | 45% | 35% |

| ・石炭・亜炭鉱業 | 50% | 40% |

| ・道路旅客運送業

・小学校 |

55% | 45% |

| ・幼稚園

・幼保連携型認定こども園 |

60% | 50% |

| ・船員等による船舶運航等の事業 | 80% | 70% |

参考:厚生労働省「障害者雇用率制度・納付金制度について関係資料」

参考:厚生労働省「除外率制度について」

このように除外率設定業種は多岐にわたりますが、就労にあたって免許や資格が必要なことや、安全面での懸念があることから、それぞれの除外率が決められているのです。

しかし、この除外率は、将来的には廃止の方向に進んでいます。

その段階的な対応として、2025年4月には除外率の廃止、もしくは10%の引き下げがあるため、注意しましょう。(上記表の右端の欄を参照ください。)

なお、法定雇用率は2024年12月現在では2.5%ですが、2026年7月に2.7%に引き上げ予定です。

2026年7月以降は、以下の計算式に移行します。

| 雇用障がい者数={(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)-(常用労働者数×除外率)}×0.027 |

※2026年7月から

1-3. 計算結果を元にした雇用障がい者数のカウント方法

ほとんどの企業は【基本の計算式】で、一部の企業は【除外率設定業種の計算式】で、雇用すべき障がい者数が算出されたら、その結果を元に、雇用障がい者の方を正しくカウントしなければなりません。

なぜなら、以下の表にあるように、障がい者の方の週所定労働時間や、障がい者手帳の等級によって、1 人を2人とカウントしたり、反対に1人を0.5人とカウントしたりする場合があるからです。

| 週所定労働時間 | 30時間以上

(常用労働者) |

20時間以上30時間未満

(短時間労働者) |

10時間以上20時間未満 |

| 身体障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |

| 重度身体障がい者

( 1・2級) |

2人 | 1人 | 0.5人 |

| 知的障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |

| 重度知的障がい者

(療育手帳A) |

2人 | 1人 | 0.5人 |

| 精神障がい者 | 1人 | 1人※ | 0.5人 |

※精神障がい者の短時間労働者については、2023年4月からの精神障がい者算定特例の延長に伴い、当面の間は雇入れからの期間に関係なく、1人をもって1人と見なす

計算式では、週所定労働時間が20時間未満の方は含みませんでしたが、週10時間以上20時間未満で働く障がい者の方をカウントする際には、0.5人カウントが可能です。

重度身体障がい者と重度知的障がい者の方は、重度でない方と比較すると、雇用する企業の準備やサポート体制がより必要になるため、倍カウントします。

重度知的障がい者の方は、自治体によって療育手帳の区分が異なり、「A」以外にも、「最重度」や「重度」の方も重度知的障がい者として倍カウントするため、雇用の際には療育手帳をご確認ください。

このように、計算式から算出された人数を過不足なく雇用するためには、カウント方法を正しく理解することが非常に重要なのです。

カウントについてより詳しく知りたい方は、「【2024年最新】障がい者のカウント方法を解説!計算式と早見表付」で、ご紹介しているので、参考にしてみましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 【シミュレーション】法定雇用率で求められる雇用障がい者数の計算4パターン

法定雇用率を達成するためには、あなたの企業の業種に合った計算式で、雇用障がい者数を算出し、さらにカウント方法を正しく理解して雇用を進めることが重要だとお分かりになったと思います。

ご紹介した計算式を使いこなしていただけるように、以下の4パターンのシミュレーションを元に、規模の異なる企業での雇用障がい者数を確認していきましょう。

| 法定雇用率達成に役立つ計算シミュレーション4パターン |

| ・フルタイムの正社員のみ

・正社員と短時間勤務するパートが混在する ・20%の除外率が適用される場合 ・30%の除外率が適用される場合 |

あなたの企業に近いパターンを参考にして、法定雇用率達成に必要な雇用障がい者数を求めていただければ幸いです。

2-1. フルタイムの正社員のみ

まず、以下のようなフルタイムの正社員のみが働く企業で雇用すべき障がい者数を求めます。

| 規模 | ・正社員(フルタイム) 50人 |

フルタイムで働く正社員の方は「常用労働者数」に当てはまるため、以下の【基本の計算式】の常用労働者数に50を代入します。

| 雇用障がい者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.025 |

実際の計算式は、以下の通りです。

(50+0×0.5)×0.025=1.25≒1人

この企業では、障がい者の方を「1人」、雇用する義務があります。(小数点以下は切り捨て)

なお、法定雇用率の引き上げにより、2026年7月以降は以下の計算となりますが、この企業の場合は、雇用人数は「1人」のまま、変わりありません。

(50+0×0.5)×0.027=1.35≒1人

2-2. 正社員と短時間勤務するパートが混在する

次に、以下のような、正社員と短時間勤務するパートが混在する企業で雇用すべき障がい者数を求めます。

| 規模 | ・正社員(フルタイム) 50人

・パート(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満) 50人 ・パート(1週間の労働時間が20時間未満) 10人 |

フルタイムで働く正社員の方は「常用労働者数」、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満のパートの方は「短時間労働者数」に当てはまります。

以下の【基本の計算式】の常用労働者数に50、短時間労働者数に50を代入しましょう。

| 雇用障がい者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.025 |

1週間の労働時間が20時間未満のパートの方については、計算式に含まなくて構いません。

実際の計算式は、以下の通りです。

(50+50×0.5)×0.025=1.875≒1人

この企業では、障がい者の方を「1人」、雇用する義務があります。(小数点以下は切り捨て)

なお、法定雇用率の引き上げによって、2026年7月以降は以下の計算となり、この企業の場合は、雇用人数は「2人」に変更します。

(50+50×0.5)×0.027=2.025≒2人

直前になって障がい者の方を募集しようとしても、思うように応募がない可能性があるため、法定雇用率の引き上げに伴い、雇用障がい者数が増加する企業は、計画的に準備をしておきましょう。

2-3. 20%の除外率が適用される場合

以下の業種に該当し、20%の除外率が適用される企業の雇用障がい者数を求めます。

| 業種 | ・建設業

・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) |

| 規模 | ・正社員(フルタイム) 100人

・パート(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満) 50人 |

以下の【除外率設定業種の計算式】が適用されるので、常用労働者数に100、短時間労働者数に50を代入しましょう。

| 雇用障がい者数={(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)-(常用労働者数×除外率)}×0.025 |

実際の計算式は、以下の通りです。

{(100+50×0.5)-(100×0.2)}×0.025=2.625≒2人

この企業では、2025年3月までは障がい者の方を「2人」、雇用する義務があります。(小数点以下は切り捨て)

なお、2025年4月以降は20%の除外率が10%に引き下げられるため、以下の計算式に変わりますが、雇用人数は「2人」のまま、変わりありません。

{(100+50×0.5)-(100×0.1)}×0.025=2.875≒2人

2026年7月以降は法定雇用率が引き上げられるので、以下の計算となり、この企業の場合は、雇用人数が「3人」に増えることになります。

{(100+50×0.5)-(100×0.1)}×0.027=3.105≒3人

2-4. 30%の除外率が適用される場合

以下の業種に該当し、30%の除外率が適用される企業の雇用障がい者数を求めます。

| 業種 | ・鉄道業

・医療業 ・高等教育機関 |

| 規模 | ・正社員(フルタイム) 200人

・パート(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満) 300人 |

以下の【除外率設定業種の計算式】が適用されるので、常用労働者数に200、短時間労働者数に300を代入しましょう。

| 雇用障がい者数={(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)-(常用労働者数×除外率)}×0.025 |

実際の計算式は、以下の通りです。

{(200+300×0.5)-(200×0.3)}×0.025=7.25人≒7人

この企業では、2025年3月までは障がい者の方を「7人」、雇用する義務があります。(小数点以下は切り捨て)

なお、2025年4月以降は30%の除外率が20%に引き下げられるため、以下の計算式に変わりますが、雇用人数は「7人」のまま、変わりありません。

{(200+300×0.5)-(200×0.2)}×0.025=7.75≒7人

2026年7月以降は法定雇用率が引き上げられるので、以下の計算となり、この企業の場合は、雇用人数が「8人」に増えることになります。

{(200+300×0.5)-(200×0.2)}×0.027=8.37≒8人

このように、除外率設定業種に該当する企業は、法定雇用率が引き上げられる2026年6月より前の、除外率が引き下げられる2025年4月に、雇用障がい者数が変更する可能性もあるので、注意しましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 法定雇用率の計算でよくある疑問

計算シミュレーションから、「自社の雇用障がい者数を求められそう」と思われた方もいれば、「ここはどうすれば?」と、判断に迷う部分に直面された方もいるのではないでしょうか。

法定雇用率の計算でよくある、以下の3つの疑問に対して回答します。

| 法定雇用率の計算でよくある疑問3つ |

| ・計算式に失業者数も入れる?

・週所定労働時間とは? ・計算後、小数点はどうしたらいいの? |

あなたの企業の雇用障がい者数を計算できるように、参考にしてみましょう。

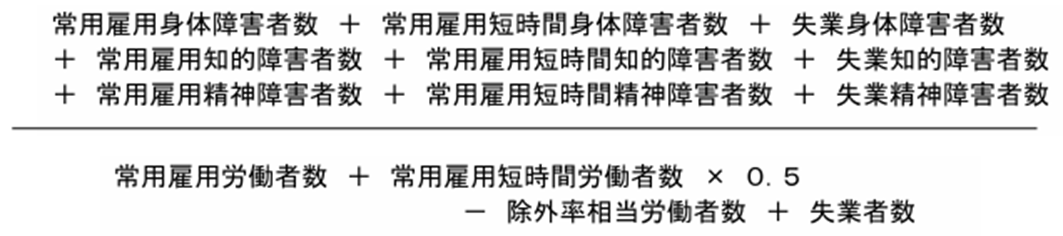

3-1. 計算式に失業者数も入れる?

企業における雇用障がい者数を求める【基本の計算式】は以下の通りなので、失業者数は含みません。

| 雇用障がい者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.025 |

失業者数を含んだ計算式は、法定雇用率自体を設定する時に用いられているものです。

障害者雇用促進法によると、以下の計算式で算出された割合を、法定雇用率の基準にすることが定められています。

出典:厚生労働省「新たな障害者雇用率の設定について」

このように、法定雇用率は社会の現状に合わせて決められていますが、企業における雇用障がい者数を求める計算式とは別物なのです。

3-2. 週所定労働時間とは?

週所定労働時間とは、会社が就業規則として定めた労働時間で、雇用障がい者数を求める際には、以下のように、常用労働者か、短時間労働者かを判断する基準となります。

| 週所定労働時間が30時間以上の従業員 | 常用労働者 |

| 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の従業員 | 短時間労働者 |

フルタイムの雇用契約となっている場合、週5日、1日8時間勤務するのが一般的ですが、週所定労働時間は5×8=40時間と、30時間以上になるため、常用労働者に区分します。

週所定労働時間が決まっていない場合は、「1か月の所定労働時間×12÷52」で、算出しましょう。

例えば、1日5時間で1か月16日勤務した場合、

(5×16)×12÷52=18.54615

と、20時間未満になるため、短時間労働者に含めません。

このように、週所定労働時間を適切に把握した上で、従業員を常用労働者か短時間労働者か、あるいはそれ以外か区分し、計算するようにしましょう。

参考:日本年金機構「所定労働時間が1カ月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいですか」

3-3. 計算後、小数点はどうしたらいいの?

雇用障がい者数を求める際、小数点以下は四捨五入するのではなく、切り捨てにするルールとなっています。

一方で、混同しないでいただきたいのは、算出した人数を雇用する際、以下のように0.5人とカウントする場合があることです。

| 週所定労働時間 | 30時間以上

(常用労働者) |

20時間以上30時間未満

(短時間労働者) |

10時間以上20時間未満 |

| 身体障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |

| 重度身体障がい者

(身体障害者手帳1・2級) |

2人 | 1人 | 0.5人 |

| 知的障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |

| 重度知的障がい者

(療育手帳A) |

2人 | 1人 | 0.5人 |

| 精神障がい者 | 1人 | 1人※ | 0.5人 |

※精神障がい者の短時間労働者については、2023年4月からの精神障がい者算定特例の延長に伴い、当面の間は雇入れからの期間に関係なく、1人をもって1人と見なす

雇用障がい者数を求める計算式で、小数点以下は切り捨てて「1人」の雇用義務がある企業では、「0.5人」とカウントする障がい者の方2人を雇用することも可能なのです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 法定雇用率に基づいて計算された人数を雇用するのは実はハードルが高い

よくある疑問が解決したところで、法定雇用率に基づいて算出された人数を雇用するのは、ハードルが高いと感じている方は多いのではないでしょうか。

実際、以下の3つの理由により、法定雇用率達成が難しい企業は少なくありません。

| 法定雇用率を達成するのが難しい3つの理由 |

| ・法定雇用率は引き上げられ続けている

・都市部の障がい者人材獲得競争が激化している ・採用できても職場定着率が低い |

社会情勢を知った上で、法定雇用率を達成できるように、ぜひ参考にしてみましょう。

4-1. 法定雇用率は引き上げられ続けている

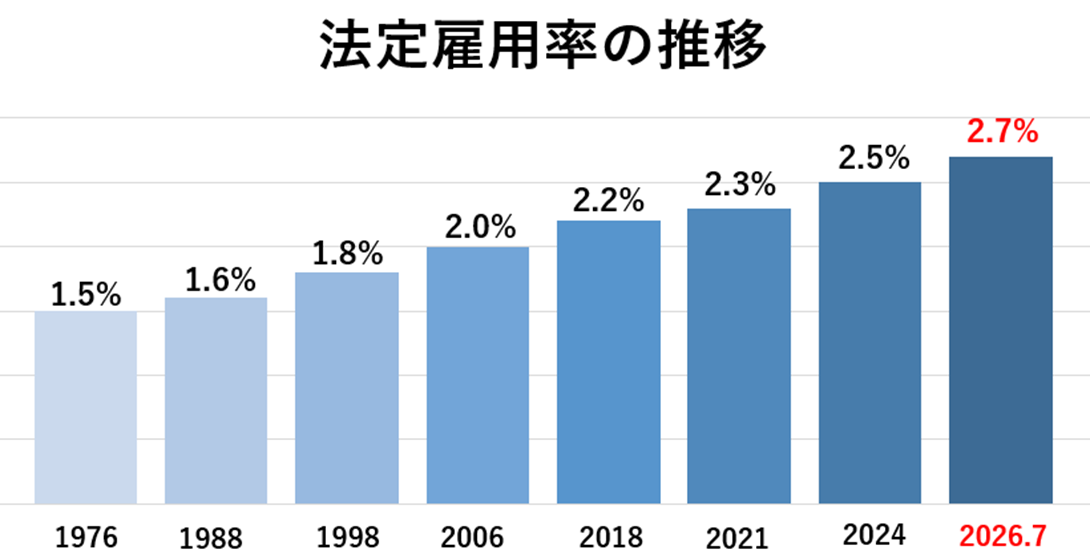

法定雇用率は、以下のように、これまで何度も引き上げられてきました。障がい者の方が活躍できる場を拡大するためです。

既にご存知の通り、2026年7月には現行の2.5%から2.7%に引き上げられることが決定しています。

法定雇用率の引き上げによる影響は、既に障がい者雇用を始めている企業における雇用人数が増加するだけではありません。

以下のように、障がい者雇用を義務付けられる対象企業の拡大に直結します。

| 2.5%(2026年6月まで) | 常用労働者数が40人以上の企業 |

| 2.7%(2026年7月から) | 常用労働者数が37.5人以上の企業 |

障がい者の雇用人数を増やすのも大変ですが、障がい者雇用に初めて取り組む企業が法定雇用率を達成するのは、非常に難しいことです。

4-2. 都市部の障がい者人材獲得競争が激化している

特に都市部においては、障がい者人材獲得競争が激化しています。

なぜなら、都市部には多くの企業があるに関わらず、障がい者の方がいる割合については、全国的にあまり差がないからです。

そのため、障がい者人材を募集しても応募がなく、思うように採用にこぎつけられない企業が少なくありません。

法定雇用率の更なる引き上げが決定している今、障がい者雇用に関するノウハウがない、都市部の企業が達成するのは、どんどん難しくなっています。

4-3. 採用できても職場定着率が低い

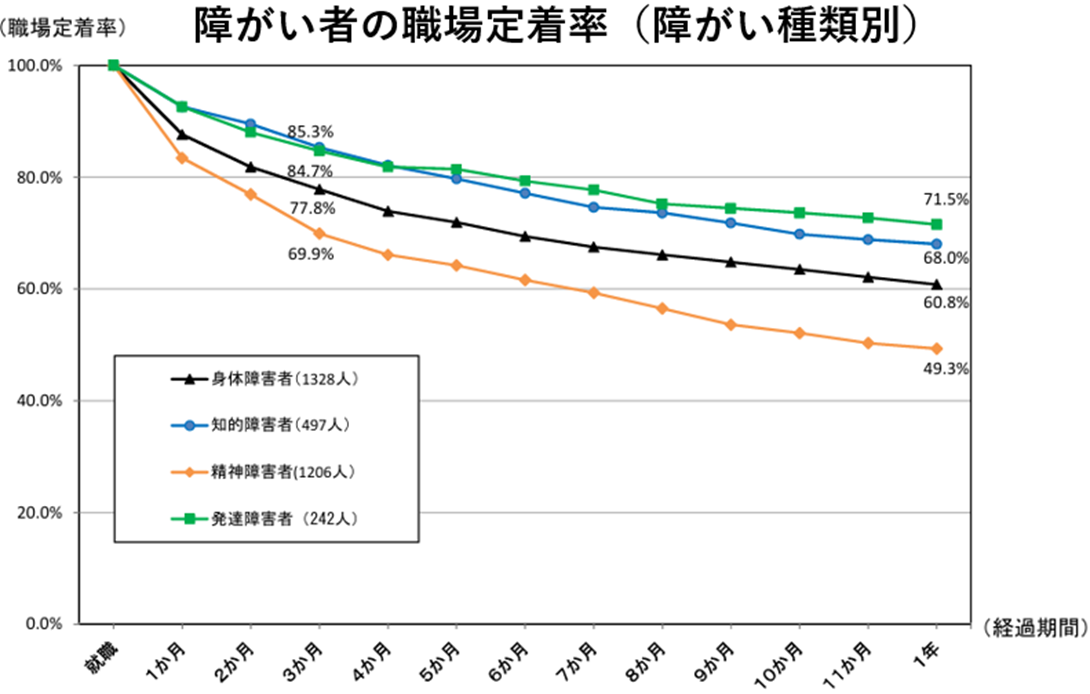

仮に法定雇用率を達成できるだけの人数を採用できたとしても、障がい者の方の職場定着率が低いという問題が立ちはだかります。

なぜなら、障がい者の方は慣れない職場環境で体調を崩しやすいだけでなく、割り当てられた業務が合わなかったり、職場環境に溶け込めずに孤立してしまったりと、課題が山積みだからです。

実際、厚生労働省「障害者雇用の現状等」によると、特にオレンジ色の精神障がい者の方の職場定着率は、以下のように3か月後に69.9%、1年後には49.3%と非常に低くなっています。

出典:厚生労働省「障害者雇用の現状等」

このように、法定雇用率を達成できるだけの人数を採用するだけでも難しいですが、その後は、障がい者の方の定着をサポートし続ける必要があることを忘れてはなりません。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 法定雇用率で求められる人数を雇用できるか不安なら外部の支援を積極的に利用しよう

法定雇用率に基づいて計算された人数を雇用するのは決して簡単なことではありませんが、外部の支援を利用することができます。

積極的に利用したい外部の支援は、以下の4つです。

| 積極的に利用したい外部の支援4つ |

| ・ハローワーク

・地域障害者職業センター ・障害者就業・生活支援センター ・障がい者雇用支援サービスを行う民間企業 |

困った時に社内で抱え込まず、適切な支援を受けられるように、ぜひ参考にしてみてください。

5-1.ハローワーク

ハローワークでは、障がい者雇用に関する基本的な情報を、無料で提供しています。

そのため、以下のような企業は、まずはハローワークに相談するのがおすすめです。

| ・準備段階から採用後の定着支援までサポートしてほしい

・障がい者雇用をどうしたらいいか分からないから、セミナーや説明会に参加したい ・障がい者の職務の選定や、配置部署の検討の相談に乗ってほしい ・求人票の作成のアドバイスがほしい ・助成金を活用したい |

ハローワークに相談すると、地域の関係機関と連携して、チームであなたの企業を支援してくれます。

厚生労働省「障害者に関する窓口」より、相談窓口の住所や電話番号をご確認ください。

5-2.地域障害者職業センター

地域障害者職業センターでは、ハローワークよりも専門的な支援が無料で受けられるので、職場定着率の向上が期待できます。

以下のような場合は、地域障害者職業センターに相談しましょう。

| ・事業主支援計画の策定について、相談したい

・障がい者雇用について専門的な立場でアドバイスをくれる人に相談して、より具体的な支援を受けたい |

地域障害者職業センターは各都道府県に設置されているので、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」より、住所や電話番号をご確認ください。

5-3.障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、地域障害者職業センターよりも障がい者本人の支援に注力していますが、企業に対しても、無料でアドバイスしてくれます。

以下の企業は、障害者就業・生活支援センターに相談しましょう。

| ・雇用した障がい者が長く働けるように、生活リズムや健康管理からサポートをしたい

・生活面と雇用面の両方をバックアップしたい |

障害者就業・生活支援センターは全国に設置されているので、「令和7年度障害者就業・生活支援センター 一覧」より、住所や電話番号をご確認ください。

5-4.障がい者雇用支援サービスを提供する民間企業

障がい者雇用支援サービスを提供する民間企業は、他の相談先とは異なり、サービスによっては有料となりますが、企業のニーズに合わせた、きめ細やかな支援が受けられます。

以下のように、企業に適したサービスを受けたい企業は、ぜひ相談してみましょう。

| ・企業の仕事内容や、職場環境に適した障がい者雇用の方法を知りたい

・企業の規模や配置に合わせた、障がい者雇用の取り組み方法を提案してほしい |

法定雇用率の達成は義務付けられていますが、障がい者雇用支援サービスを活用すれば、スムーズに推進していけるでしょう。

|

障がい者雇用支援サービスなら JSHのコルディアーレ農園にご相談ください |

| 法定雇用率を達成に向けて、これから障がい者雇用を進めていこうと考えている企業の方は、ぜひJSHの障がい者雇用支援サービスを選択肢の一つとしてご検討いただければ幸いです。

JSHでは、企業様に屋内型農園の「コルディアーレ農園」の区画と水耕栽培設備を貸し出し、主に九州在住の障がい者人材をご紹介するサービスをご提供しています。

以下のように、障がい者人材をお探しの企業さまと、働きたい障がい者の方の架け橋となるのが、JSHの障がい者雇用支援サービスです。

コルディアーレ農園では、障がい者の方に、整備された環境の下で葉物野菜やハーブなどの栽培に携わっていただいています。

また、精神科勤務経験のある看護師が唯一常駐するなど、多数の有資格者による手厚いサポートがあるため、高い定着率を期待していただくことが可能です。

弊社の農園型障がい者雇用支援サービスを導入いただいている企業さまは190社以上で、その継続率は99%(2024年6月時点)にも上ります。

少しでも興味を持って下さった方は、お気軽に下記ボタンからコルディアーレ農園の資料をご請求ください。

|

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. まとめ

法定雇用率を達成するための計算について、詳しくご紹介させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしましょう。

法定雇用率の達成に必要な障がい者の雇用人数の計算の仕方は、以下の通りです。

計算シミュレーションとして、以下の4パターンをご紹介しました。

| ・フルタイムの正社員のみ

・正社員と短時間勤務するパートが混在する ・20%の除外率が適用される場合 ・30%の除外率が適用される場合 |

法定雇用率の計算でよくある、以下の3つの疑問に対して回答しました。

| 計算式に失業者数も入れる? | 失業者数は含まない

(法定雇用率自体を算出する計算式とは別物) |

| 週所定労働時間とは? | 会社が就業規則として定めた労働時間 |

| 計算後、小数点はどうしたらいいの? | 小数点以下は切り捨て |

法定雇用率の達成が難しい理由は、以下の通りです。

| ・法定雇用率は引き上げられ続けている

・都市部の障がい者人材獲得競争が激化している ・採用できても職場定着率が低い |

法定雇用率で求められる人数を雇用できるか不安なら、以下の外部の支援を積極的に利用するのがおすすめです。

| ・ハローワーク

・地域障害者職業センター ・障害者就業・生活支援センター ・障がい者雇用支援サービスを行う民間企業 |

この記事を元に、あなたの企業で障がい者雇用が進み、法定雇用率を達成できることをお祈りしています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度