コラム詳細

2025/05/12

autorenew2025/11/25

世界の障がい者雇用制度から学ぶ、雇用の質の向上に向けた日本のこれからとは?

~アメリカ・ドイツ・フランス・イギリスの取り組み~

「日本の法定雇用率はどこまで引き上げされるのか?」

「世界各国の障がい者雇用はどういう状況なのか?」

「雇用の質の向上に向けて、今後企業に求められる対応は何か?」

2.7%時代が迫る中で、今後の障がい者雇用を取り巻く環境の展望や世界各国の状況を知りたいとお考えではありませんか。

現在、世界各国では「ダイバーシティ&インクルージョン」が企業経営において欠かせない指標(キーワード)となっています。その中でも障がい者雇用への取り組みは、社会的責任やSDGsの観点から注目が高まっています。

日本は法定雇用率の達成が企業の義務となっていますが、アメリカなどはそもそも雇用制度を採用しておらず「特性や個性を持った人々の1人」という考え方のもと、国としてではなく州ごとに独自に法律を定めながら、本人の苦手な部分ついて支援することで補完する方法を取っております。

この記事では、今回は世界(アメリカ・ドイツ・フランス・イギリス)の制度を紹介しながら各国の雇用の質向上に向けた取り組みを紹介していきますので、是非最後までお読みください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 世界の障がい者雇用制度の特徴~アメリカ~

2. 世界の障がい者雇用制度の特徴~ドイツ~

3. 世界の障がい者雇用制度の特徴~フランス~

4. 世界の障がい者雇用制度の特徴~イギリス~

5. 世界の障がい者雇用制度の特徴~日本~

6. 諸外国の雇用の質向上に向けた取り組みについて

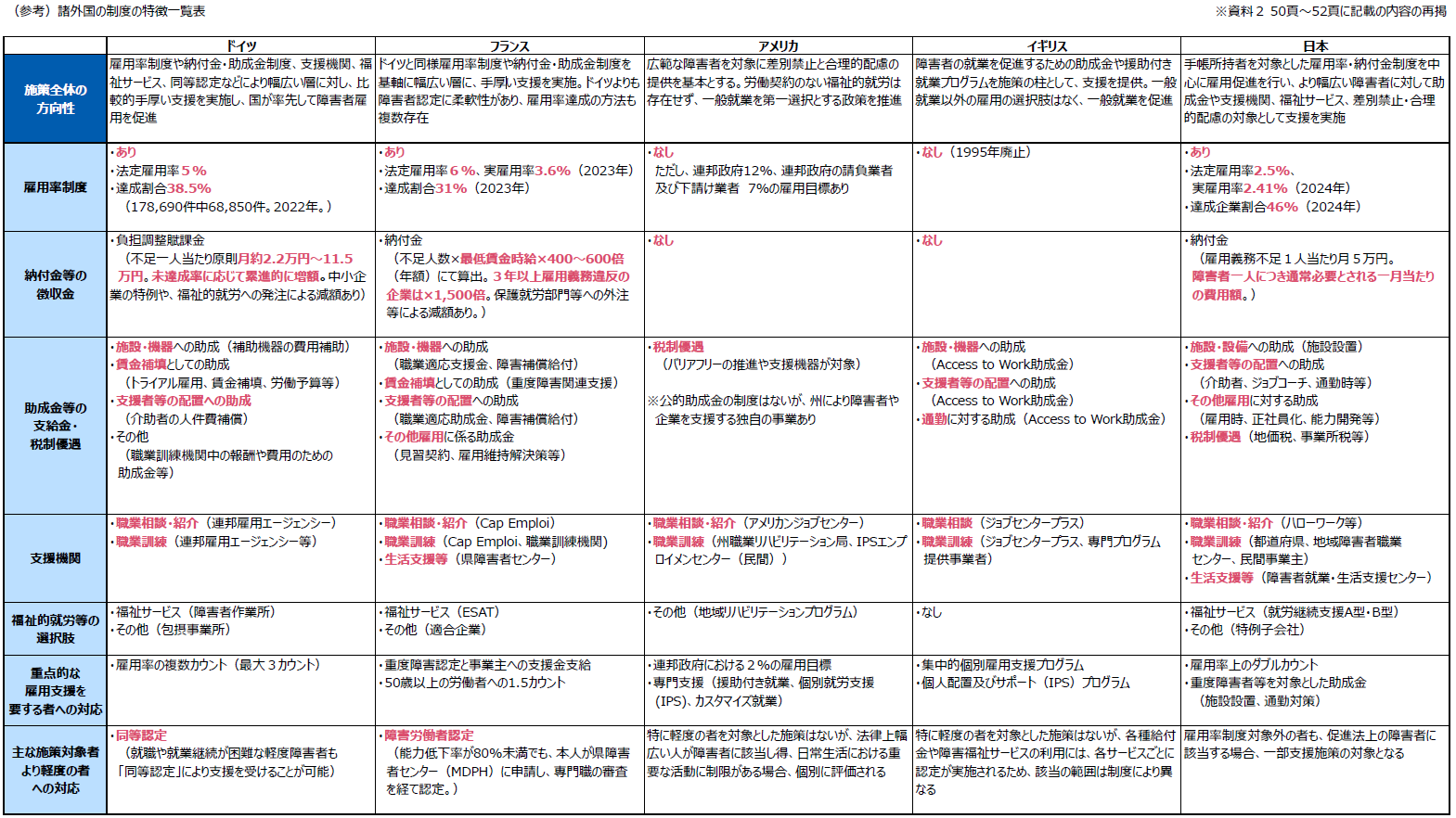

7. 諸外国の制度等に関する比較について

8. まとめ

1. 世界の障がい者雇用制度の特徴~アメリカ~

アメリカ|合理的配慮と多様な支援

アメリカでは、ADA(障害のあるアメリカ人法)に基づき、雇用の場における「差別禁止」が厳しく義務付けられています。

雇用率制度としては、連邦政府機関:12%、請負業者:7%という雇用目標が設定されています。

日本のように未達成の場合、納付金等の徴収金の仕組みはなく、税制優遇や各州ごとの独自の事業により優遇されております。

また、以下のような支援機関があります。

支援機関

| アメリカンジョブセンター ※州ごとに設置 |

職業相談や紹介、職場定着支援指導といった支援を担っております。 |

| 州職業リハビリテーション局 | 職業訓練や、各種専門支援を担っております。 |

| IPSエンプロイメントセンター | 精神科医療機関内に就労支援チームを結成し、総合的な支援を担っております。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 世界の障がい者雇用制度の特徴~ドイツ~

ドイツ|厳格な法定雇用率と手厚い助成

ドイツでは、社会法典に基づき雇用の場における「差別禁止」と「合理的配慮」の提供が法的に義務付けられています。

雇用率制度としては、雇用義務のある企業に対して法定雇用率5%が定められています。

達成できていない企業には未達成人数に応じて日本と同様に納付金が科されるなど、制度が厳格に運用されています。

納付金等の徴収金

⚫負担調整賦課金

⚫雇用義務の範囲と負担調整賦課金の範囲は同じ。未達成率に応じて累進的に増額。

• 年平均雇用率3~5%未満 不足人数 ×140€€(約 2.2万円 ※)/月

• 年平均雇用率0~2%未満 不足人数 ×360€€(約 5.7万円 ※ ))/月

• 年平均雇用率0% 不足人数 ×720€€(約 11.5万円 ※ ))/月

⚫中小企業(従業員60人未満企業)に対する減額特例や福祉的就労への発注による減額の仕組みあり。

⚫近時の改正により、0人企業に対する納付金額を引上げ(罰則的意味付けも含まれる) 。

※1€=160円で計算

参考:諸外国の障害者雇用促進制度について

また以下のような支援機関があります。

支援機関

| 連邦雇用エージェンシー | 障害リハビリテーション機関として、障害者に対する 職業紹介、職業訓練等を担う。(障害度 50以上に限定されない) |

| 統合局 | 統合局連邦雇用エージェンシー等と連携し、障害度 50以上の「困難度の高い障害者」の支援や各種の助成を行う。 |

| 統合専門サービス(IFD) | 障害度 50以上の「困難度の高い障害者」が就労に参加するための、紹介と引率のあらゆる範囲のサービスを提供。 |

| その他 | 児童青少年扶助機関や、生活困窮者等の支援を担う統合扶助機関等も職業リハビリテーション機関として位置づけられる。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 世界の障がい者雇用制度の特徴~フランス~

フランス|多様な支援と包括的な雇用施策

フランスでは労働法典に基づき、雇用の場における「差別禁止」と「合理的配慮」の提供が法的に義務付けられています。

雇用率制度としては、法定雇用率6%が設定されています。

特徴的なのは、企業が障がい者の直接雇用だけでなく、障がい者のためのプログラムを定める労働協約の締結や納付金の納付自体も雇用目標の達成方法として認められております。

フランスについても日本と同様に未達成の場合、納付金等の徴収があります。

納付金等の徴収金

⚫従業員数20~199人 :不足人数 ×最低賃金時給 ×400倍(年額)

⚫従業員数200~749人 :不足人数 ×最低賃金時給 ×500倍(年額)

⚫従業員数750人以上 :不足人数 ×最低賃金時給 ×600倍(年額)

⚫3年以上納付金の支払のみの企業:不足人数 ×最低賃金時給 ×1,500倍(年額)

⚫保護就労部門(ESATや適合企業)等への外注、障害者支援経費、特別な適性を要する雇用人員数による納付金の減額あり

参考:諸外国の障害者雇用促進制度について

また以下のような支援機関があります。

支援機関

| Cap Emploi | 職業紹介、就職前後の支援 |

| 県障害者センター(Maison départementale des personnes handicapées MDPH) | 就労・生活の課題に関する総合的アセスメント、支援計画作成、必要な支援の提供 |

| 障害者職業参入基金管理運営機関(AGEFIPH) | 事業主への支援 |

| 職業訓練機関 | 障害に対応した短期・長期の職業訓練の実施 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 世界の障がい者雇用制度の特徴~イギリス~

イギリス|制度廃止でも進む「インクルージョン」

イギリスでは平等法に基づき、雇用の場における「差別禁止」と「合理的配慮」の提供が法的に義務付けられています。

一方で実効性がなかったことを理由に、1995年に雇用率制度は廃止されております。

ただ、イギリス政府としては2030年までに100万人の障がい者雇用を増やすことを目標に掲げており、促進を図っております。

政府主導の「障害者コンフィデント制度」により、企業の障がい者雇用を促進しています。

また以下のような支援機関があります。

支援機関

| ジョブセンタープラス(Jobcentre Plus) | 納付金申請管理、職業紹介、 ワークコーチや障害者雇用アドバイザーによる就労支援 |

| 専門プログラム提供事業者 | 労働年金省等から委託を受け、ジョブコーチや訓練等のサービスを提供 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 世界の障がい者雇用制度の特徴~日本~

日本|雇用の「数」から「質」の向上に向けて

日本では障害者雇用促進法に基づき、雇用の場における「差別禁止」と「合理的配慮」の提供が法的に義務付けられています。

雇用率制度としては一定数以上の事業主(企業)に対して、2.5%(2025年4月時点)が求められております。

納付金としては以下となります。

納付金等の徴収金

⚫障害者雇用納付金制度:雇用義務不足1人当たり月5万円

参考:障害者雇用納付金について

また以下のような支援機関があります。

支援機関

| ハローワーク | 職業相談・紹介、求人の開拓、求人条件の指導、職業指導、障害者職業センターとの連携、適応訓練のあっせん、事業主 に対する助言・指導 |

| 地域障害者職業センター | 職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助、事業主への助言、関係機関への助言 |

| 障害者就業・生活支援センター | 雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点、就業・生活面の一体的な相談・支援 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 諸外国の雇用の質向上に向けた取り組みについて

【アメリカ】

雇用の質向上の施策

障害平等指数(DisabilityEqualityIndex :DEI)

⚫障害者の包摂と平等を達成するための具体的な行動のロードマップと評価ツール。0~100点で評価可能。

⚫非営利団体Disability:INとアメリカ障害者協会 (AAPD) が共同で開発。

⚫2024年の登録企業は アメリカ で約 540。イギリス、インド、カナダ、ブラジル等の企業も登録あり。

2023年には、Fortune 100※企業 71社、 Fortune 500企業 207社、 Fortune 1000企業 249社を含む 485社が、障害者インクルージョンの取り組みを評価するためのベンチマーキング指標として DEIを採用 。

※Fortune100とは…グローバル企業の総収入ランキングトップ100

【ドイツ】

雇用の質向上の施策

⚫人事包摂ガイド

REHADAT(注)で展開。中小企業の経営者や人事担当者向けの障害者雇用のガイド。

障害者雇用の質を評価し比較する具体的な仕組みは、現時点でなし。

注:ドイツ経済研究所( Institut der deutschen Wirtschaft )が連邦社会労働省 BMAS)からの助成を受けて展開する情報提供サービス。中央の独立系情報

提供サービスとして、障害者の職業生活における社会参加やインクルージョンに関する情報提供を行っている。

【フランス】

雇用の質向上の施策

⚫障害者雇用尺度(Baromètre emploi et handicap)

包摂性の評価ツール。政府サイトで公開され、自社の包摂性のアピールが可能。雇用率、職員の意識向上とポリシーの推進、インクルーシブな採用、障害がある従業員の雇用維持、インクルーシブな調達、デジタルアクセシビリティ等が基準となっている。

【イギリス】

雇用の質向上の施策

「障害コンフィデント」制度

⚫概要

様々な産業分野の事業主と障害者の代表者で形成される会員制度。 2016年から開始。

事業主会員は3段階のレベルがあり、3年で更新。障害者の雇用状況や改善活動を評価するとともに、会員に継続的

なサポートとガイダンスを提供する。

⚫会員のメリット

事業主会員は障害者雇用におけるリーダーとして評判を高め、包摂的な事業主として認知される。

登録した事業主は、ロゴマークをウェブサイトや求人広告に使用可能。

⚫実績

2025年2月現在、約2万事業主が登録(レベル1が 74%、レベル2が 22%、レベル3が3%)

【日本】

雇用の質向上の施策

⚫障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定)

障害者雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主に対する認定制度

⚫責務規定の見直し

事業主の責務に「職業能力の開発及び向上に関する措置」が含まれることを明確化

各国ごとに特徴を持って雇用の質向上に向けた施策を実施していることがわかります。

それぞれの制度に沿ったかたちとなりますが、一貫して評価基準を明確にしている点が挙げられます。

日本おいても今後は、評価基準に関する制度が生まれてくることが予測されますので、ご参考にしていただければ幸いです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. 諸外国の制度等に関する比較について

【日本との比較結果】

・法定雇用率は労働市場の状況を踏まえ設定(ドイツ・フランスより低い)。実雇用率とのギャップは同2ヵ国より小さく、達成割合も高い。

・納付金の額やその算定方法は、ドイツ・フランス程高くないため、助成金の原資は限られるが、目的別に必要な助成を様々実施。

・統計手法等の違いにより厳密な比較は困難だが、雇用率の対象者以外も含めた国際的な統計基準にて、日本よりも欧州3か国及び米国の方が仕事をしている障がい者の割合が高いという結果は、現時点で見られなかった。

・支援機関での、職業訓練や職業相談・紹介だけでなく、障害者就業・生活支援センターにおける日々の悩みなども含めた生活面との一体的な支援を実施している点は日本特有か。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

8. まとめ|日本のこれから

日本企業にとって、これから求められるのは「障がい者雇用の雇用数」だけではなく、障がい特性問わず「誰もが活躍できる職場づくり」へのシフトです。

諸外国の事例から学べるのは、企業の工夫と支援制度の柔軟な活用、そして何より「働く人の声に耳を傾ける」姿勢です。

障がいの有無にかかわらず、誰もがいきいきと働ける社会を目指して、企業や日本社会全体が一歩踏み出すことを願っております。

|

障がい者雇用支援サービスなら JSHのコルディアーレ農園にご相談ください |

| これから障がい者雇用を進めていこうと考えている企業の方は、ぜひJSHの障がい者雇用支援サービスを選択肢の一つとしてご検討いただければ幸いです。

JSHでは、企業様に屋内型農園の「コルディアーレ農園」の区画と水耕栽培設備を貸し出し、主に九州在住の障がい者人材をご紹介するサービスをご提供しています。

以下のように、障がい者人材をお探しの企業さまと、働きたい障がい者の方の架け橋となるのが、JSHの障がい者雇用支援サービスです。  コルディアーレ農園では、障がい者の方に、整備された環境の下で葉物野菜やハーブなどの栽培に携わっていただいています。

また、精神科勤務経験のある看護師が唯一常駐するなど、多数の有資格者による手厚いサポートがあるため、高い定着率を期待していただくことが可能です。

弊社の農園型障がい者雇用支援サービスを導入いただいている企業さまは190社以上で、その継続率は99%(2024年6月時点)にも上ります。

少しでも興味を持って下さった方は、お気軽に下記ボタンからコルディアーレ農園の資料をご請求ください。

|

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度