コラム詳細

2024/01/11

autorenew2025/11/07

【2024年4月より義務化】合理的配慮の考え方や企業がすべきこと

「合理的配慮とはどのような考え方?なぜ今必要なの?」

「合理的配慮が義務化になると聞いたけれど企業は何をすればいいのか?具体的な取り組み方が知りたい」

「合理的配慮」とは言葉を聞いたことがあるものの、どのような考え方なのか、何をすればいいのか分からない方は多いのではないでしょうか?

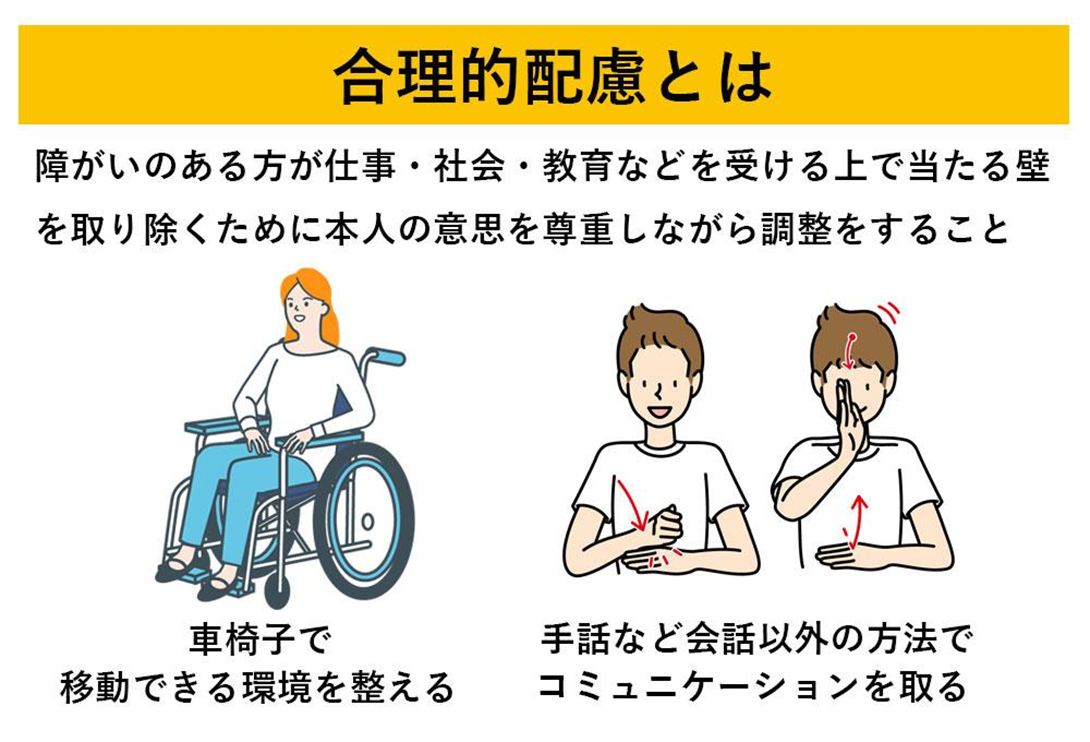

合理的配慮とは簡単に言うと障がいのある方が仕事や社会、教育などを受ける上で当たる壁(困りごとや課題)を取り除くために本人の意思を尊重しながら負担になり過ぎない範囲で調整をすることです。

例えば、障がいのある方から「言葉でのコミュニケーションが難しい」との意思表示があったときに、本人の思いを尊重しながら手話や筆談などでのコミュニケーションをおこなうことが該当します。

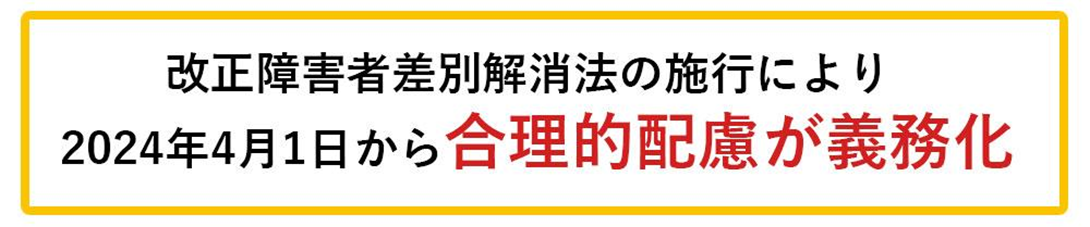

2024年4月1日の改正障害者差別解消法の施行に伴い事業所を対象に合理的配慮が義務化されるため、基本的な考え方や対象者などを理解しておく必要があります。

※義務化の対象:事業所・行政機関

そこでこの記事では、合理的配慮の考え方や義務化の対象、事業所の具体的な取り組み方をまとめて解説していきます。取り組み方ではNG例も併せて紹介しているため、してはいけないこともわかります。

| この記事のポイント |

| ●「合理的配慮」とはどのような考え方なのかわかる ●合理的配慮の必要性がわかる ●合理的配慮が義務化となったときの対象者や禁止事項などがわかる ●事業所が合理的配慮に取り組むときの方法やポイントがわかる |

この記事を最後までご覧いただくと合理的配慮がどのような考え方なのか理解でき、義務化となった際にも慌てずに対応できるようになります。

合理的配慮を正しく理解して障がいの方に提供するためにも、参考にしてみてください。

【目次】

3.合理的配慮は事業所を対象に2024年4月1日より義務化される

冒頭でも述べたように合理的配慮とは簡単に言うと、障がいのある方が仕事や社会、教育などを受ける上で当たる壁(困りごとや課題)を取り除くために本人の意思を尊重しながら負担になり過ぎない範囲で調整をすることです。

障がいの有無に関わらず誰もが平等・自由であり、命の重さに変わりはありません。

しかし、障がいがあると社会生活や日常生活の中でどうしても「自分だけではできないこと」「周囲の協力が必要なこと」が起こります。

この困りごとや課題をそのまま放置してしまうと、誰もが平等に参加できる社会は実現できません。

そこで、障がいのある方が困りごとを抱えているときに意思や考えを尊重しながら過重な負担のない範囲で調整をおこない、できる限り制限を取り除くことが「合理的配慮」です。

「障害者の権利に関する条約」では、合理的配慮を下記のように記載しています。

| 「合理的配慮 」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 |

では、合理的配慮とは、どのような行動を指すのでしょうか?

例えば、車椅子を利用している障がいのある方がいるとします。段差があり車椅子での移動が難しい場合に意見を聞きながら、スロープを用意して調整をおこなう行動が合理的配慮に該当します。

また、障がいのある方が話をすることが難しいと意思表示された場合に、筆談や点字、手話など他の方法でコミュニケーションを図ることも合理的配慮に当てはまります。

このように、合理的配慮に正解はなく、障がいがある方の状況に応じて柔軟に対応することが求められます。

| 合理的配慮の一例 | |

| 会社 | ・言葉でのコミュニケーションが難しい場合に意思を伝え合うためにイラストや写真のカードなどを使う ・姿勢の維持が難しい場合に専用の作業台や機器を用意する |

| 教育現場 | ・医療的ケアが必要な生徒がいる場合に部屋や設備を確保する ・1人での行動が難しい生徒がいる場合に移動や日常生活の介助、学習を支援する人材を配置する |

| 福祉施設 医療施設 |

・言葉を聞き取りにくい方がいる場合に筆記での会話や電光掲示板を利用する ・車椅子でも利用できる高さのテーブルや設備を用意する |

「3.合理的配慮は事業所を対象に2024年4月1日より義務化される」でも詳しく解説しますが、合理的配慮は2024年4月1日より事業所(会社・店舗・ボランティアグループなど)を対象に義務化されます。

今後はより合理的配慮への理解と具体的な取り組みが求められます。

参考:内閣府「合理的配慮を知っていますか?」

参考:文部科学省「合理的配慮の例」

参考:内閣府「医療・福祉での合理的配慮の例」

参考:内閣府「雇用・就業での合理的配慮の例」

| 【「合理的配慮」と「配慮」の違い】

合理的配慮を考えるうえで「配慮」との違いが気になった方もいるでしょう。合理的配慮と配慮との大きな違いは、双方の合意の上で配慮をおこなうかどうかです。 ・配慮:相手を気遣うこと 配慮は「〇〇さんは忙しそうだからこの作業を代わりにおこなおう」「今日は〇〇さんも大変だったから打ち合わせは明日にしよう」など、一方的に相手の状況や思いを汲み取り心配りをすることが多いです。 一方で、合理的配慮は障がいのある方の意思を尊重しながら双方の合意のうえで、現状や目的に合う配慮をおこなうことを指します。 例えば、障がいのある方から「今の職場環境では業務がしにくい」と申し出があったときに、話し合いをします。 双方が「作業台の高さを下げる」という案で合意したうえで、職場環境を改善することが合理的配慮に該当します。 |

今、合理的配慮が求められる背景としては、下記の2つの理由があります。誰もが生き生きと暮らせる社会を実現するには、合理的配慮が欠かせません。合理的配慮の必要性を理解するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

| 合理的配慮が必要な背景 |

| ・誰もが当たり前に参加できる「共生社会」の実現 ・不当な差別のない社会の実現 |

2-1.誰もが当たり前に参加できる「共生社会」の実現

1つ目は、誰もが分け隔てなく暮らせる「共生社会」を実現するためです。共生社会とは性別や年齢、障がいの有無に関わらず人権を尊重し、支え合いながら生き生きとした人生を送れる社会のことです。

日本では、16人に1人が身体や心に障がいを抱えていると言われています。障がいの有無を問わず一人ひとりが分け隔てなく活躍するには、すべての人が助け合える社会基盤の構築が欠かせません。

例えば、車椅子の方がスーパーを利用したいと思ったときに、車椅子の利用を拒否されたとしましょう。

これは、障がいを持っていることに問題があるのではなく、障がいの有無問わず平等に利用できない社会に問題があります。

つまり、障がい者を取り巻く環境や社会が、共生社会の実現を遠ざけているのです。

合理的配慮が浸透すると、障がいの有無を問わず共に助け合える社内が当たり前となるでしょう。

先ほどの例で言うと、スーパー側が車椅子の利用に配慮した取り組みをおこなうことで、誰もが平等に利用できる環境が整います。

このように、誰もが生き生きと暮らせる共生社会を目指すうえで、合理的配慮は欠かせません。

2-2.不当な差別のない社会の実現

2つ目は、不当な差別のない社会を実現するためです。

日本では障がいの有無による差別を解消するために「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました(2016年4月1日施行)。

しかし、2022年に内閣府が実施した「人権擁護に関する世論調査」を見ると、障がいがあることで不当な差別を受けている方が一定数いることが分かります。

| あなたが障がい者に対して体験したこと身の回りで見聞きしたことで人権問題だと思ったことはどのようなことですか? | |

| 職場・学校などで嫌がらせやいじめを受けたこと | 43.3% |

| じろじろ見られたり避けられたりすること | 40.7% |

| 差別的な言葉を言われること | 38.9% |

| 就職・職場で不利な扱いを受けること | 38.2% |

・障がいがあるからと不当な扱いを受ける

・障がいを理由に入店できないお店がある

などは障害者差別解消法で禁止しているものの、まだまだ排除しきれない側面があります。

そこで、合理的配慮を促進し障がいがある方とない方が積極的関わり合い、お互いの理解を深めていくことが求められています。

合理的配慮が社会に浸透すれば障がいの有無で差別されることがなくなり、その人らしさを尊重した生き方が実現できるようになるでしょう。

3.合理的配慮は事業所を対象に2024年4月1日より義務化される

合理的配慮は改正障害者差別解消法の施行に伴い、2024年4月1日から事業所を対象に義務化されます。従来は行政機関のみが義務化の対象でしたが、2024年4月1日からは事業所(会社・店舗・ボランティアグループなど)も義務化の対象です。

| 項目 | 行政機関 | 事業所 |

| 不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |

| 合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務→義務 |

事業所に求められる合理的配慮は、事業者が事務・事業をおこなうときに障がいのある方から意思表明があった場合に過重な負担にならない範囲で社会的なバリアを取り除く調整をおこなうことを指します。

基本的には「1.合理的配慮とは」合理的配慮の概念と変わりませんが、事業者に求められるのは「事務・事業をおこなうための合理的配慮」という点がポイントです。具体的には下記のようなケースが該当します。

| ケース | 障がいがある方からの意思表示 | 合理的配慮の例 |

| ケース(1) | 弱視で細いペンや小さな文字が読みにくいです | タブレットを使い大きく文字を表示する |

| ケース(2) | 文字の読み書きに時間がかかってしまいます | ホワイトボードやパソコン画面などを撮影して確認できるようにする |

合理的配慮が義務化される前に、企業は合理的配慮の対象者や禁止事項などを理解しておきましょう。

| 改正障害者差別解消法の施行に伴う合理的配慮の義務化 | |

| 義務化の対象者 | 行政機関・事業所 |

| 合理的配慮の対象者 | 障がい者手帳の有無や障がいの種類を問わず、長期的に社会生活や日常生活に相当な制限がある方 |

| 禁止事項 | 事務・事業をおこなうときに障がいを理由とした正当な理由のない差別的取扱い |

| 罰則 | 今のところなし (事業主に対して助言や指導、勧告をおこなうことはある) |

3-1.合理的配慮の対象者

合理的配慮は「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められている障がい者の定義が該当します。簡単に言うと障がい者手帳の有無や障がいの種類を問わず、長期的に社会生活や日常生活に相当な制限がある方が対象です。

| 障害者の雇用の促進等に関する法律 第二条

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう |

ここで注意するべき点は、合理的配慮の対象者は障がいの原因や障がいの種類によって限定されていないことです。

・難病に起因する障がいがある方

・高次脳機能障がいがある方

・障がい者手帳を持っていなくても長期にわたる障がいがあり職業生活に相当の制限を受けている方

なども対象になります。

| 【合理的配慮の対象者となるかどうかの確認方法】

合理的配慮の対象者を確認するには、下記のような方法が検討できます。 ・障がい者手帳を持っている場合は障がい者を確認する・医療受給者証を所持している場合は医療受給者証を提示してもらう これらの確認には、プライバシーの配慮が必要です。また、事業主の判断で合理的配慮を提供する場合は、上記のような確認を行う必要はありません。 |

3-2.合理的配慮の義務化により禁止されること

障害者差別解消法では、事業者が事務・事業を行うときに障がいを理由とした正当な理由のない差別的取扱いを禁止しています。一例として、雇用のあらゆる場面(採用や契約、業務内容など)下記のような行為は禁止です。

| 禁止項目 | 禁止行為の一例 |

| 障がい者を排除すること | 障がいを理由に採用を拒否する |

| 障がい者に不利な条件をつけること | 障がいがあることを理由に給与を下げる |

| 障がいのない人を優先すること | 障がいのない人に優先的に仕事を割り振る |

例えば、障がい者に均等な雇用機会を提供しないで、障がいがあるという理由のみで雇用を拒否することは禁止です。

また、業務での能力を評価せず、単に障がいがあるという理由で賞与の対象外にすることも禁止です。つまり、障がい者の有無に関わらず、同じような条件で均等に扱うことが求められます。

ここで重要となるのが「正当な理由」の有無です。正当な理由がない差別的扱いは禁止ですが、正当な理由がある場合はやむを得ないケースがあります。

| 【正当な理由がありやむを得ないケースの一例】 ・通常業務が危険性が高い作業にあたるため、障がいのない方とは違う別の作業を割り振る ・ペースメーカーを利用していることから現在の健康状況をヒアリングしたところ、作業上リスクが高いと判断し作業内容を変更する |

正当な理由がある場合は本人と対話をして理解を得ることができれば、不当な差別扱いにはならないケースがあります。

3-3.合理的配慮ができなったときの罰則

企業が合理的配慮の提供ができなかった場合の罰則は、今のところ設けられていません。

障がいがある方に対する差別行為や合理的配慮の提供に関して問題があると認められる場合は、事業主に対して助言や指導、勧告をおこなうことがあります。

ただし、先ほども触れたように、企業に対する合理的配慮は「義務化」の対象です。罰則がないからといって合理的配慮は不要という意味合いではないためご注意ください。

| 【合理的配慮の提供が過重な負担になる場合は義務に反しない】

下記のような理由で企業にとって合理的配慮の提供が過重な負担となる場合は、合理的配慮の提供ができなくても義務違反にはなりません。 (1)事業活動への影響の程度(事業も目的や機能を損なってしまうなど) 過重な負担かどうかは、合理的配慮の事案ごとに個別に判断する必要があります。 |

参考:厚生労働省「障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮 に関する Q&A」

ここまで、合理的配慮の提供の概要について詳しく解説していきました。

今後、合理的配慮に具体的に取り組むためには、事業所はどのようなことをしなければならないのか気になるところです。ここでは、事業所ができる合理的配慮の取り組み内容をご紹介します。

合理的配慮はあくまでも事業所と障がい者が相互理解をしたうえで、負担になり過ぎない範囲で個別に調整するものです。

一人ひとりの意思表示や課題によりおこなうべき調整は大きく変わるので、一例として参考にしてみてください。

| 事業所が実施できる合理的配慮の取り組みの一例 | |

| 言語以外でのコミュニケーション | ・筆談やメールでコミュニケーションを取る ・音声変換ソフトやアプリを使用する |

| 業務環境の調整 | ・車椅子で移動できるようにする ・作業台の高さを調整する |

| 業務量・業務内容の調整 | ・本人と相談しながら業務量を調整する ・本人と相談したうえで在宅勤務にする |

| 採用条件 | ・障がいを理由に採用条件の差別をしない ・本人と相談したうえでWeb面談をおこなう |

4-1.言語以外でのコミュニケーション

障がい者から「筆談でやり取りをしたい」「他のコミュニケーション方法を検討したい」などの意思表示があった場合は、障がい者の要望や状況に応じて下記のような合理的配慮の提供が検討できます。

・メールやチャットサービスなどを利用し文章ベースでコミュニケーションを取る

・文字と音声の変換ができるアプリを使用する

・筆談や字幕、手話、点字などのコミュニケーション方法を取り入れる

例えば、障がい者から「代わりに書類を書いてほしい」と申し出があった場合には、代筆が問題ない書類であれば本人の意思を確認しながら記入することが合理的配慮に該当します。

また、聴覚に障がいがある方がいる場合は本人の意思を確認しながら、情報伝達の方法やスケジュール確認の方法などを調整することも合理的配慮に含まれます。

| 【合理的配慮に反するケース】

下記のようなケースは、合理的配慮の提供ができていません。 ・本人の思いや意思を尊重しないで代筆する とくに文章を書くことが難しい場合に本人の意思を確認しないで代筆することは、不当な差別扱いにもなるので避けるようにしましょう。 |

4-2.業務環境の調整

障がいがある方からの申し出や相談により、安全に働ける環境に調整することは合理的配慮に該当します。

障がいにより配慮するべき内容は異なりますが、一例として下記のような合理的配慮を提供できます。

・社内を車椅子で移動できるようにスロープを設置する

・作業台の高さを調整する

・サングラスや耳栓の使用を許可する

・本人の意思を確認したうえでペアで作業する

例えば、車椅子を利用している方は、自分では届かない書類があります。本人の意思を確認したうえでペアで作業をおこない、高い場所にある書類は他の人が取って渡すようにすることも合理的配慮に該当します。

また、障がいにより温度調整が難しい場合や長時間同じ施設を保つことが難しい場合は、本人と相談しながら服装を変えたり休憩室を利用したりすることも合理的配慮に当てはまります。

| 【合理的配慮に反するケース】

下記のようなケースは、合理的配慮の提供ができていません。 ・障がいに配慮せず障がいのない方と同じ環境を強いる 例えば、障がい特性によりどうしても一人で移動がすることが難しい場合に、社員が手を差し伸べられる環境ができてないと障がいがある方が孤立しやすくなります。気兼ねなく助けを求められる環境を作ることも、合理的配慮を実現するうえで大切です。 |

4-3.業務量・業務内容の調整

障がいがある本人と話し合いながら、無理のない範囲で行える業務量に調整することは合理的配慮に該当します。

例えば、1日5時間勤務をしていたものの本人から「負担がかかっている」と意思表示があった場合に、相談しながら無理のなく働ける業務時間に変更する、在宅勤務に変更するなどの合理的配慮の提供が検討できます。

また、一時的に機器を使用するなど安全性が確保できない業務内容は本人の意思を確認したうえで、安全性の確保できる業務に調整することも合理的配慮の提供になります。

| 【合理的配慮に反するケース】

下記のようなケースは、合理的配慮の提供ができていません。 ・本人の意思とは関係なく勝手に業務内容、業務量を決める とくに、障がいを理由に業務量や業務時間を変更することは、不当な差別扱いに該当します。本人の意思表示や申し出、双方のコミュニケーションの中で調整をしていくことが大切です。 |

4-4.採用条件

企業の採用時に障がいを理由に雇用から排除する、雇用形態を変更するなどの行為は「障害者の雇用の促進等に関する法律」で差別に該当するとしています。

そのため、合理的配慮の有無を問わず、障がいのある方とない方では同じように採用活動をおこなう必要があります。

その上で、採用を行うときに下記のような合理的配慮が検討できます。

・事前に本人の意思を確認したうえで面談や試験時の負担を軽減する工夫をする

・面談時にどのような配慮が必要なのか話し合い実際の業務に取り入れる

例えば、採用試験が負担になる場合は事前に本人の意思を確認したうえで、Web面談や短時間での面談に切り替えるなどの合理的配慮が提供できるでしょう。

参考:厚生労働省「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し事業主が適切に対処するための指針」

| 【合理的配慮に反するケース】

下記のようなケースは、合理的配慮の提供ができていません。 ・障がいのある方にのみ採用時にテストなどを用意する 単に障がいの有無のみで採用をおこなうことは、不当な差別扱いに該当します。障がいの有無に問わず、均等な雇用機会を用意することが必要です。 |

最後に、企業が合理的配慮に取り組むときのポイントをご紹介します。合理的配慮の義務化が開始したときに、どのような点に注意して取り組めばいいのか分かるので、参考にしてみてください。

| 企業が合理的配慮に取り組むときのポイント |

| ・障がい者本人の意思や思いを確認する ・プライバシーに配慮する ・社内に合理的配慮を浸透させる |

5-1.障がい者本人の意思や思いを確認する

合理的配慮は、企業の一方的な意思で進めるものではありません。障がいのある方からの意思表示や相談を重ねて、共に調整方法を検討していくことが大切です。

障がい者が抱えている難しさや悩みは、一人ひとり異なります。

「以前はこうだったから今回もこうだろう」と企業側の憶測で調整をしても、障がい者本人が望んでいるものではない可能性があります。

そのため、下記のようなタイミングで本人の意思や思いを確認しながら、必要な合理的配慮を検討しましょう。

| 障がいがある方の意思や思いを確認する方法 | |

| 採用時 | ・本人から支障となりそうなことや不安に感じていることを聞く |

| 採用後 | ・実際に業務をしてみて難しい部分や困っている部分を聞く ・上司や同僚などからも困っている様子はなさそうか聞く ・プライバシーを考慮してメールや電話などの窓口を用意する |

例えば、定期的に面談をおこない困っていることはないかヒアリングをして、合理的配慮が必要な場合には相談をしながら調整をおこないます。

障がいがある方と事業所側が双方に理解をしながら進めることで、的確な調整がしやすくなります。

5-2.プライバシーに配慮する

雇用管理や業務の遂行にあたり障がいの状況を確認することは法令違反にはなりませんが、障がいがある方の中にはあまり触れたくない場合もあります。

そのため、合理的配慮を提供するときには、プライバシーに配慮することが欠かせません。

・周囲に隠したまま相談できる窓口を設置する

・複数人の前で障がいや合理的配慮の話をしない

など、プライバシーに配慮した状況で合理的配慮を提供できるようにしましょう。

また、周囲への理解が必要な場合には「社内や部署内にどこまでの話を伝えていいのか」を決めておくことも大切です。

例えば、メールでのコミュニケーションが必要な場合には、どの程度まで周囲に理解を求めてもいいのか認識を合わせておくと、合理的配慮を提供した後にトラブルが起こりにくくなるでしょう。

5-3.社内に合理的配慮を浸透させる

合理的配慮を提供するには、社員の協力が必要不可欠です。

例えば、筆談が必要になったときに、社員の理解がないと筆談でコミュニケーションを取ることができません。

また、障がいがある方が困っているときの声かけや気遣いも、合理的配慮を分かっていないと積極的にできないケースがあります。

そこで、管理職や一部の社員だけではなく、社内全体に合理的配慮の考え方や具体的な行動を浸透させる必要があります。

・合理的配慮を浸透させる研修を実施

・障がいがある方への理解を深める研修を実施

など、事業所全体で合理的配慮に取り組める基盤を整えましょう。

とくに、今まで障がいがある方と接点がなかった場合は「自分から手助けしたくても何をすればいいのか分からない」という声もあります。

合理的配慮を提供するうえで、心のバリアフリー(アンコンシャスバイアスを取り除く)を進めることも必要不可欠でしょう。

| \障がいがある方の採用から定着までを一貫してサポート/ 新しい障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」 |

| 「コルディアーレ農園」は、弊社株式会社JSHが提供している地方の農園を活用した新しい障がい者雇用支援サービスです。

「障がいのある方」「管理者」「働く場所」「業務」「定着支援」を一括して提供しています。

障がいのある方の就労は1,000名を超えており、導入企業も160社以上の実績があります。 障がいのある方が合理的配慮に基づいた快適な職場環境でいきいきと働くことができるように、業務・送迎・体調管理に関する手厚いサポートを実施しているところも強みです。 ※コルディアーレ農園については、無料の資料請求で詳しくご確認いただけます。 障がいのある方の雇用についてお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。

|

6.まとめ

いかがでしたか?合理的配慮とはどのような考え方なのか分かり、企業ではどのような取り組みが必要なのか理解できたかと思います。

最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇合理的配慮とは障がいのある方が仕事や社会、教育などを受ける上で当たる壁(困りごとや課題)を取り除くために本人の意思を尊重しながら調整をすること

〇合理的配慮が必要な理由は次の2つ

・誰もが当たり前に参加できる「共生社会」の実現

・不当な差別のない社会の実現

〇合理的配慮は改正障害者差別解消法の施行に伴い、2024年4月1日から事業所を対象に義務化される

合理的配慮が義務化するときの要点は下記のとおり

| 改正障害者差別解消法の施行に伴う合理的配慮の義務化 | |

| 義務化の対象者 | 行政機関・事業所 |

| 合理的配慮の対象者 | 障がい者手帳の有無や障がいの種類を問わず、長期的に社会生活や日常生活に相当な制限がある方 |

| 禁止事項 | 事務・事業を行うときに障がいを理由とした正当な理由のない差別的取扱い |

| 罰則 | 今のところなし (事業主に対して助言や指導、勧告を行うことはある) |

〇事業所ができる合理的配慮の取り組み一例は下記のとおり

・本人から意思表示や相談があった場合に言語以外でのコミュニケーションに切り替える

・本人と相談しながら業務環境を調整する

・本人と相談しながら業務量・業務内容を調整する

・障がいがあることで差別しない採用条件を提示する

〇企業が合理的配慮に取り組むときのポイントは下記のとおり

・障がい者本人の意思や思いを確認する

・プライバシーに配慮する

・社内に合理的配慮を浸透させる

障がいの有無を問わずお互いに支え合い豊かに暮らせる社会を実現するには、合理的配慮の理解が欠かせません。

この記事を参考にしながら、企業ではどのような合理的配慮を提供できそうか検討してみてください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度