コラム詳細

2024/01/15

autorenew2025/11/14

全3つの障害者手帳の種類を解説|身体・療育・精神の特徴一覧

「障がい者手帳の種類は何種類あるの?」

「障がい者手帳の種類を見れば、どんな障がいがあるかわかるの?」

障がいがある人やそのご家族、もしくは障がい者雇用を進めたい企業の担当者が、障がい者手帳の種類について知りたくてこの記事にたどり着いたのではないでしょうか。

障がい者手帳には、以下の3つの種類があります。

| (1)身体障害者手帳 (2)療育手帳 (3)精神障害者保険福祉手帳 |

多くの方が、各障がい者手帳の種類によって何がわかるのと疑問に感じていらっしゃるかもしれません。そのため、一目でご理解いただけるように、以下の一覧表にまとめました。

この表を上から順に追っていくと、障がい者手帳の種類ごとに、どのような障がいが該当するのか、また等級による障がいはどの程度か、法的な根拠まで確認しながらご理解いただけます。

| 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | |

| 対象 | 目・耳・手足などの身体機能や、見た目ではわからない内部機能に障がいがある人 | 知的障がいがある人 | 統合失調症や発達障がいなど、精神障がいがある人 |

| 分類 | ・視覚障がい ・聴覚・平衡機能障がい ・音声・言語・そしゃく障がい ・肢体不自由 (上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障がい、脳原性運動機能障がい) ・心臓機能障がい ・じん臓機能障がい ・呼吸器機能障がい ・ぼうこう・直腸機能障がい ・小腸機能障がい ・HIV免疫機能障がい ・肝臓機能障がい |

・知的障がい | ・統合失調症 ・気分(感情)障がい ・非定型精神病 ・てんかん ・中毒精神病 ・器質性精神障がい (高次脳機能障がいを含む) ・発達障がい ・その他の精神疾患 |

| 等級 | 1級から6級 (1級が最も重い) |

A(重度)・B(重度以外) | 1級から3級 (1級が最も重い) |

| 数 | 491万98人 (令和3年度福祉行政報告例) |

121万3,063人 (令和3年度福祉行政報告例) |

126万3,460人 (令和3年度衛生行政報告例) |

| 根拠 | 身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) |

療育手帳制度 (昭和48年厚生事務次官通知) ※通知に基づき、各自治体で要綱を定めて運用 |

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123号) |

参考:厚生労働省「障害者手帳について」

しかし、手帳の種類や等級だけに捉われてしまうと、目の前にいる障がい者その人自身を見ることができなくなってしまう恐れがあります。

そこで、この記事では、障がい者手帳の種類をより深く理解して、障がい者本人も企業の担当者も情報を有効活用できるように、以下のポイントについて詳しく解説します。

| 本記事のポイント |

| ・3種類の障がい者手帳の対象・等級・申請方法がわかる ・種類によらず共通している障がい者手帳を所持するメリットがわかる ・障がい者への個別配慮で押さえるべきポイントがわかる |

手帳の種類だけに捉われず、その人自身の障がいに向き合えるように、ぜひ最後までお読みください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1.障がい者手帳は全部で3つの種類が存在する

2.種類(1)身体障害者手帳

3.種類(2)療育手帳

4.種類(3)精神障害者保健福祉手帳

5.種類によらず障がい者手帳を所持するメリットは共通している

6.手帳の情報だけでは不十分!障がい者の個別配慮で押さえるべき3つのポイント

7.障がい者雇用でお困りなら株式会社JSHにおまかせを

8.まとめ

冒頭でもお伝えした通り、障がい者手帳は以下の3種類があります。

| 種類 | 対象者 |

| 身体障害者手帳 | 目・耳・手足などの身体機能や、見た目ではわからない内部機能に障がいがある人 |

| 療育手帳 | 知的障がいがある人 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症や発達障がいなど、精神障がいがある人 |

それぞれの特徴や、手帳のデザイン(各自治体で定めているため色や形状が異なる)について、詳しくご説明します。

1-1.身体障害者手帳

身体機能や内部機能に障がいがある人が所持する身体障害者手帳の特徴は、以下の通りです。

| 身体障害者手帳 | |

| 対象 | 目・耳・手足などの身体機能や、見た目ではわからない内部機能に障がいがある人 |

| 分類 | ・視覚障がい ・聴覚・平衡機能障がい ・音声・言語・そしゃく障がい ・肢体不自由 (上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障がい、脳原性運動機能障がい) ・心臓機能障がい ・じん臓機能障がい ・呼吸器機能障がい ・ぼうこう・直腸機能障がい ・小腸機能障がい ・HIV免疫機能障がい ・肝臓機能障がい |

| 等級 | 1級から6級(1級が最も重い) |

| 数 | 491万98人(令和3年度福祉行政報告例) |

| 根拠 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号) |

参考:厚生労働省「障害者手帳について」

3種類の障がい者手帳の中で、最も所持者数が多い手帳です。

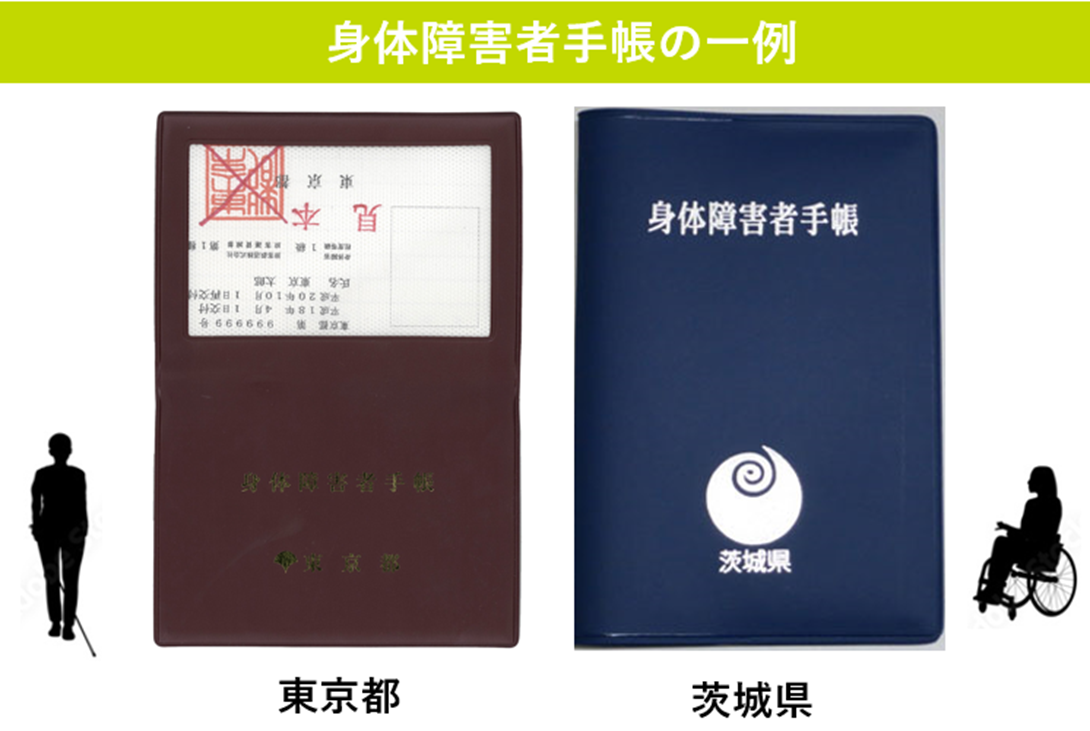

手帳のデザインは自治体によって異なるため、イメージしにくい人もいらっしゃるかとおもいます。

一例を挙げると、以下のようになっています。

参考:スポーツTOKYOインフォメーション

参考:茨城県 八千代町公式ホームページ

紺色や茶色のカバーが多く、手帳表面に「身体障害者手帳」と記載されています。

(注)精神障害者保健福祉手帳は「障害者手帳」と記載されているので、間違えないようにしましょう。

1-2.療育手帳

知的障がいがある人が所持する療育手帳の特徴は、以下の通りです。

| 療育手帳 | |

| 対象 | 知的障がいがある人 |

| 分類 | ・知的障がい |

| 等級 | A(重度)・B(重度以外) |

| 数 | 121万3,063人(令和3年度福祉行政報告例) |

| 根拠 | 療育手帳制度(昭和48年厚生事務次官通知) ※通知に基づき、各自治体で要綱を定めて運用 |

参考:厚生労働省「障害者手帳について」

療育手帳は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは違って、法令上の規定はありません。

また、3種類の障がい者手帳の中では、交付数は最も少ない手帳です。

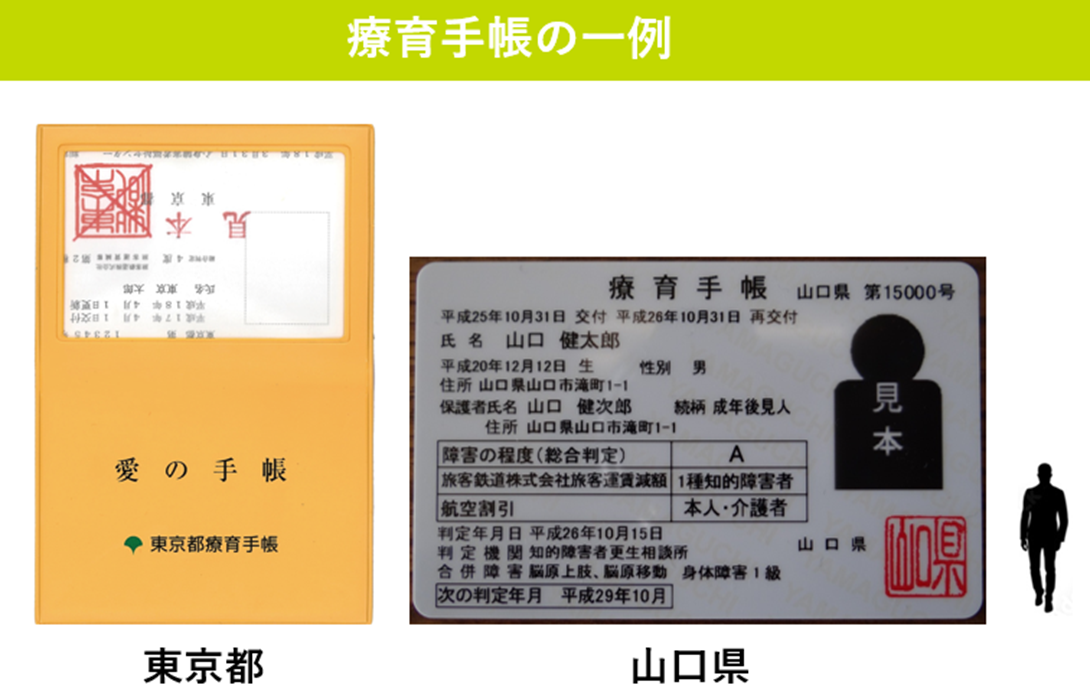

療育手帳のデザインも自治体によって異なっていて、一例を挙げると、以下のようになっています。

参考:スポーツTOKYOインフォメーション

参考:山口県ホームページ

手帳表面に「療育手帳」と記載されているものがほとんどですが、以下のように違った名称にしている自治体もあります。

| ・愛の手帳(東京都・横浜市) ・愛護手帳(青森県・名古屋市) ・みどりの手帳(さいたま市) |

また、山口県のように、カードタイプの療育手帳を選択できる自治体も多くあることを知っておきましょう。

1-3.精神障害者保健福祉手帳

統合失調症や発達障がいといった精神障がいがある人が所持する精神障害者保健福祉手帳の特徴は、以下の通りです。

| 精神障害者保健福祉手帳 | |

| 対象 | 統合失調症や発達障がいなど、精神障がいがある人 |

| 分類 | ・統合失調症 ・気分(感情)障がい ・非定型精神病 ・てんかん ・中毒精神病 ・器質性精神障がい (高次脳機能障がいを含む) ・発達障がい ・その他の精神疾患 |

| 等級 | 1級から3級(1級が最も重い) |

| 数 | 126万3,460人(令和3年度衛生行政報告例) |

| 根拠 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号) |

参考:厚生労働省「障害者手帳について」

精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、療育手帳の数よりも、わずかに上回っています。

自治体によってデザインは異なっていて、一例を挙げると、以下のようになっています。

参考:スポーツTOKYOインフォメーション

参考:北海道 宗谷総合振興局保健環境部保健行政室

精神障害者保健福祉手帳の表面には、「障害者手帳」としか記載されていません。

他の障がいに比べて、精神障がいに対する偏見は未だに深刻で、交付される人のプライバシーに配慮するためです。

細かい文言をよく読むと、「精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律第45上の保健福祉手帳」と記載されているので、確認しましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3種類ある障がい者手帳について、少しご理解いただけたのではないでしょうか。

ここからは1種類ずつ取り上げ、より詳しくご説明します。

多くの情報がある中で、障がい者手帳について知る上で押さえておくべき主な点は、以下の4つです。

| 対象となる障がい | 国が手帳の交付を認めた障がいの種類のこと |

| 等級 | 障がいの程度のこと ※数字が小さいほど障がいは重い ※何級まであるかは、手帳の種類によって異なる |

| 企業の担当者が雇用の際に 見るべきポイント |

・企業の担当者は確認すべきことがわかる ・就職したい障がい者は見られている点がわかる |

| 申請までの流れ | 手帳を取得するための流れがわかる |

まずは、身体障害者手帳についてご説明するので、参考にしてみましょう。

2-1.身体障害者手帳の対象となる障がい

身体障害者手帳の対象となる障がいは、以下の通りです。

| ・視覚障がい ・聴覚・平衡機能障がい ・音声・言語・そしゃく障がい ・肢体不自由 (上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障がい、脳原性運動機能障がい) ・心臓機能障がい ・じん臓機能障がい ・呼吸器機能障がい ・ぼうこう・直腸機能障がい ・小腸機能障がい ・HIV免疫機能障がい ・肝臓機能障がい |

参考:厚生労働省「障害者手帳について」

目・耳・手足などの身体機能の障がいだけでなく、見た目ではわからない内部機能に障がいがある人も対象となっています。

2-2.身体障害者手帳の等級は1級から6級まで(※7級は交付されない)

身体障害者手帳の等級は、1級から6級までで、1級が最も重く、数字が大きくなるごとに障がいの程度は軽くなります。

他の手帳と比べて等級が細かく分かれていますが、これは、人によって障がいの程度には差があり、障がいごとの細かい基準に合わせて、等級が決められているからです。

交付の際には、各都道府県の都道府県知事に指定された指定医によって判定され、障がいの重さに応じた等級が手帳に記載されます。

なお、厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」によると、7級までありますが、7級では身体障害者手帳は交付されません。

同一の等級で2つの障がいがある人は、1級プラスした級となります。

障がいの内容によって、等級による障がいの程度は異なりますが、例えば、視覚障がいの場合は以下の通りです。

| 等級 | 障がいの程度 |

| 1級 | 両眼の視力の和が0.01以下 |

| 2級 | (1)両眼の視力の和が0.02以上0.04以下 (2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上 |

| 3級 | (1)両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 (2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上 |

| 4級 | (1)両眼の視力の和が0.9以上0.12以下 (2)両眼の視野がそれぞれ10度以内 |

| 5級 | (1)両眼の視力の和が0.13以上0.2以下 (2)両眼による視野の2分の1以上が欠けている |

| 6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超える |

参考:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」

1級・2級は、日常生活が極度に制限されるため、特別障がい者に認定され、税金控除額が増えます。

障がい者手帳の種類だけではなく、等級についても調べて、障がいについて深く理解しましょう。

視覚障がい以外の等級については、厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」をご覧ください。

2-3.企業の担当者が雇用の際に見るべきポイント

企業の担当者が雇用の際に、身体障害者手帳を所持している人に対して見るべきポイントは、以下の3つです。

| 障がいの区分 | ・具体的にどんな障がいがあるのか |

| 等級の確認 | ・身体障害者手帳の実物を見て、等級を確認する |

| 障がい者雇用率への算定 | ・週所定労働時間が30時間以上で1人とカウントする (重度身体障がい者の場合、2人とカウントできる) ・週所定労働時間が20時間以上30時間未満で0.5人とカウントする (重度身体障がい者の場合、1人とカウントできる)【2024年4月以降】 ・重度身体障がい者の場合、週所定労働時間が10時間以上20時間未満で0.5人とカウントする |

障害者雇用促進法によると、重度身体障がい者とは、身体障害者手帳1級・2級の人や、3級の障がいを2つ以上重複している人のことを指します。

2024年4月からは、これまで障がい者雇用率に算定できなかった、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の働き方についても、重度身体障がい者であればカウントできるようになります。

企業の担当者は、「働きたい」障がい者が実際にその企業で働くことは可能なのか、企業として障がい者の法定雇用率を達成できるかを検討するために、まずは上記の3つを確認しましょう。

2-4.身体障害者手帳の申請までの流れ

身体障害者手帳をまだ取得していない方は、以下の流れで申請しましょう。

| (1)各自治体の障害福祉課などの窓口に相談して、申請書類の入手や必要な手続きを確認する (2)指定医から診断書と意見書を取得する (3)申請書類や写真、身分証明書を添えて窓口に提出する |

本人による申請が難しい場合は、家族や医療機関の職員による代理申請が可能な場合もあります。障害福祉課などの窓口に相談しましょう。

申請後、1〜2か月で身体障害者手帳が交付されます。

原則として更新はありませんが、障がいの状態が軽減されるなどの変化があった場合は、再認定を実施することがあります。

身体障害者手帳があると、障がい者枠での雇用により、障がい者雇用率の算定ができるので就職のチャンスが広がります。まだ取得していない場合は、手続きを進めましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

続いて、療育手帳において押さえておくべき以下の4点について、詳しくご紹介します。

| 対象となる障がい | 国が手帳の交付を認めた障がいの種類のこと |

| 等級 | 障がいの程度のこと |

| 企業の担当者が雇用の際に 見るべきポイント |

・企業の担当者は確認すべきことがわかる ・就職したい障がい者は見られている点がわかる |

| 申請までの流れ | 手帳を取得するための流れがわかる |

3-1.療育手帳の対象となる障がい

療育手帳の対象となる障がいは、以下の通りです。

| ・おおむね18歳以前に知的機能障がいが認められ、それが持続している ・標準化された知能検査によって測定されたIQ(知的指数)が70未満 ・日常生活に支障が生じているため、医療・福祉・教育・職業面で特別の援助を必要とする |

厚生労働省「e-ヘルスネット」よると、IQの平均は100です。数値が低いほど知能(さまざまな状況や環境に合理的に対処するための土台となる能力)が低いことを表します。

IQが低いと、他の人と同じことをするのが難しい場合があるため、療育手帳の対象となります。

3-2.療育手帳の等級はAとBのみ

療育手帳の等級は、以下のように、基本的にはAとBのみです。

等級が2つしかないのは、以下のように、IQに応じて、重度と重度以外に分けているからです。

| 等級 | 障がいの程度 |

| A | 重度 (1)IQが概ね35以下で、次のいずれかに該当する ・食事、着脱衣、排便、洗面などの日常生活の介助を必要とする ・異食、興奮などの問題行動がある (2)IQが概ね50以下で、盲、ろうあ、肢体不自由などがある |

| B | 重度のもの以外 |

参考:厚生労働省「療育手帳制度の概要」

※自治体によっては、さらに細かく区分している場合もあります。

等級は、心理判定員が本人や保護者から聞いた生育歴や日常生活での知的発達の状態と知能検査から診断し、精神科医等との協議の上で総合判定します。(18歳未満と18歳以上で異なる場合があります。)

そのため、初めて手帳を取得する際に、判定には3時間程度もかかるのです。

等級がAの場合、日常生活が極度に制限されるため、特別障がい者に認定され、税金控除額が増えます。

「療育手帳を持っている人」と一括りにせず、等級についても確認して、障がいを理解しましょう。

3-3.企業の担当者が雇用の際に見るべきポイント

企業の担当者が雇用の際に、療育手帳を所持している人に対して見るべきポイントは、以下の3つです。

| 障がいの区分 | ・具体的にどんな障がいや症状があるのか |

| 等級の確認 | ・療育手帳の実物を見て、等級を確認する |

| 障がい者雇用率への算定 | ・週所定労働時間が30時間以上で1人とカウントする (重度知的障がい者の場合、2人とカウントできる) ・週所定労働時間が20時間以上30時間未満で0.5人とカウントする (重度知的障がい者の場合、1人とカウントできる)【2024年4月以降】 ・重度知的障がい者の場合、週所定労働時間が10時間以上20時間未満で0.5人とカウントする |

障害者雇用促進法によると、重度知的障がい者とは、療育手帳の等級がAの人や、自治体によってはAに相当する等級や判定書がある人のことです。

2024年4月からは、これまで障がい者雇用率に算定できなかった、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の働き方についても、重度知的障がい者であればカウントできるようになります。

企業の担当者は、「働きたい」障がい者が実際にその企業で働くことは可能なのか、企業として障がい者の法定雇用率を達成できるかを検討するために、まずは上記の3つを確認しましょう。

3-4.療育手帳の申請までの流れ

まだ療育手帳を取得していない方は、以下の流れで申請しましょう。

| (1)各自治体の障害福祉課などの窓口に相談して、申請書類の入手や必要な手続きを確認する (2)判定の予約を取る (3)判定のための面談・聞き取り調査に行く |

18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障がい者更生相談所において判定され、療育手帳は判定から約1か月で交付されます。

知的障がいは障がいの程度が変化しやすいため、手帳に記載された次回判定年月日までが有効期限となります。

また、子どもの場合は、東京都では3歳・6歳・12歳に再判定を受けなければなりません。

療育手帳があると、障がい者枠での雇用により、障がい者雇用率の算定ができるので就職のチャンスが広がります。まだ取得していない場合は、手続きを進めましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

最後に、精神障害者保健福祉手帳で押さえておくべき4点について、詳しくご説明します。

| 対象となる障がい | 国が手帳の交付を認めた障がいの種類のこと |

| 等級 | 障がいの程度のこと ※数字が小さいほど障がいは重い ※何級まであるかは、手帳の種類によって異なる |

| 企業の担当者が雇用の際に 見るべきポイント |

・企業の担当者は確認すべきことがわかる ・就職したい障がい者は見られている点がわかる |

| 申請までの流れ | 手帳を取得するための流れがわかる |

4-1.精神障害者保健福祉手帳の対象となる障がい

精神障害者保健福祉手帳の対象は、何らかの精神障がいによって、長期的に日常生活や社会生活への制約が生じている人です。

詳しくは、以下の通りです。

| ・統合失調症 ・気分(感情)障がい ・非定型精神病 ・てんかん ・中毒精神病 ・器質性精神障がい (高次脳機能障がいを含む) ・発達障がい ・その他の精神疾患 |

参考:厚生労働省「障害者手帳について」

手帳を申請するには、その精神障がいでの初診日から6か月以上経過していなければなりません。

発達障がいと知的障がいの両方がある場合は、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の両方の対象となります。

4-2.精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級まで

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級までで、1級が最も障がいが重く、数字が大きくなるほど障がいの程度は軽くなります。

身体障害者手帳と比較すると、等級の数は少ないですが、それは以下のように、障がいの程度に合わせて等級が決められているからです。

| 等級 | 障がいの程度 |

| 1級 | 精神障がいによって、周囲の人の援助がなければ、自力では生活をほとんど送ることができない (例) ・外出が付き添いが必要である ・食事の準備や片付けが一人ではできない ・金銭管理が難しい |

| 2級 | 精神障がいによって、必ずしも周囲の人の援助が必要ではないが、日常生活は困難である (例) ・付き添いなしで外出できるが、ストレスがかかる出来事が起こると、一人で対処できない ・自発的かつ適切に清潔さを保持するのが難しい ・日常生活で適切な発言ができないことがある |

| 3級 | 精神障がいによって、社会生活に一定の制限かかかる、もしくは制限をかける必要がある (例) ・日常的な家事はできるが、状況や手順が変わると、対応できないことがある |

参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

等級は、精神保健福祉センターで、精神障がいによって「どのような症状が出て、どの程度の支障をきたすのか」を基準に判定されます。

このように、精神障害者保健福祉手帳を所持している人でも、等級によって障がいの程度が異なることを理解しましょう。

4-3.企業の担当者が雇用の際に見るべきポイント

企業の担当者が雇用の際に、精神障害者保健福祉手帳を所持している人に対して見るべきポイントは、以下の3つです。

| 障がいの区分 | ・具体的にどんな障がいや症状があるのか |

| 等級の確認 | ・精神障害者保健福祉手帳の実物を見て、等級を確認する |

| 障がい者雇用率への算定 | ・週所定労働時間が30時間以上で1人とカウントする ・週所定労働時間が20時間以上30時間未満で0.5人とカウントする※【2024年4月~】 ・週所定労働時間が10時間以上20時間未満で0.5人とカウントする |

※以下(1)(2)の両方を満たす場合、1人とカウントできる特例措置があります。

(1)新規雇入れから3年以内の人、もしくは精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の人

(2)2023年3月31日までに雇用され、精神障害者保健福祉手帳を取得した人

障害者雇用促進法によると、精神障害者保健福祉手帳を所持している人については、法定雇用率の算定方法に、障がいの程度は関係しません。

2024年4月からは、これまで障がい者雇用率に算定できなかった、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の働き方についても、カウントできるようになります。

企業の担当者は、「働きたい」障がい者が実際にその企業で働くことは可能なのか、企業として障がい者の法定雇用率を達成できるかを検討するために、まずは上記の3つを確認しましょう。

4-4.精神障害者保健福祉手帳の申請までの流れ

まだ精神障害者保健福祉手帳を取得していない方は、以下の流れで申請しましょう。

| (1)精神科医の診断書を入手する※ (2)各自治体の障害福祉課などの窓口に相談して、申請書類の入手や必要な手続きを確認する (3)書類提出後、精神保健福祉センターによって審査が行われる |

※精神障がいによる障害年金を受給している場合、その証明書の写しで構いません。

※てんかん、発達障がい、高次脳機能障がいなどで、精神科以外の科で診療を受けている場合は、その専門医の診断書で構いません。

申請後、1~2か月で交付されます。

なお、精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間となっており、継続所持する場合は、2年に1回の更新手続きが必要です。

有効期限の3か月前から更新手続きは可能ですが、再度、主治医の診断書が必要になることを覚えておきましょう。

精神障害者保健福祉手帳があると、障がい者枠での雇用により、障がい者雇用率の算定ができるので就職のチャンスが広がります。まだ取得していない場合は、手続きを進めましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5.種類によらず障がい者手帳を所持するメリットは共通している

これから障がい者手帳を取得するか検討されている方にとっては、手帳の種類ごとに得られるメリットやデメリットが異なるのか、気になるところかと思います。

企業にとっても、障がい者が外部で受けられる支援サービスがある場合には、安心感にもつながります。

どの種類の障がい者手帳でも、所持するメリットやデメリット(取得に時間がかかる、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳は更新があるなど)は、ほぼ共通しています。

なぜなら、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別禁止法)で、障がいの違いによる不当な差別は禁止されているからです。

どの障がい者手帳にも共通するメリットは、以下の5つです。

| (1)就職のチャンスが広がる (2)就労支援の選択肢が広がる (3)医療費の助成を受けられる (4)税金控除の対象になる (5)各種公共料金などの割引が受けられる |

企業の担当者の方も知っておくべき情報があるので、特に5-1.共通メリット(1)就職のチャンスが広がる、5-2.共通メリット(2)就労支援の選択肢が広がるをお読みいただければと思います。

5-1.共通メリット(1)就職のチャンスが広がる

どの障がい者手帳を取得しても、障がい者枠に応募できるようになるので、就職のチャンスを広げられます。

なぜなら、障害者雇用促進法により、従業員が一定数以上の規模の事業主は、障がい者を法定雇用率である2.5%以上の割合で雇用することが義務付けられているからです。(2026年7月に2.7%に引き上げ予定)

障がい者手帳を所持する人は、障がい者雇用率の算定対象となり、等級によっては重度障がい者と認められるので、企業は実際よりも多くカウントできるようになります。

障がい者手帳を取得していても、企業に言わずに、一般枠で働いていても問題はありません。

しかし、障がい者枠なら障がいがあることを企業に伝えた上で働くため、周囲の理解を得られやすいだけでなく、企業に障がいを理由にした差別禁止や合理的配慮を求められます。

合理的配慮の例は、以下の通りです。

| ・毎週火曜日は通院のため、午後からの出勤にする ・車椅子の人の場合、通勤ラッシュに巻き込まれないように毎日時差出勤にする |

障がい者枠で就職すれば、働きやすいと感じられる人は多いはずです。

5-2.共通メリット(2)就労支援の選択肢が広がる

障がい者手帳があれば、より多くの選択肢の中から自分に合った就労支援を選べるようになります。

ハローワークでの就職相談や、民間の障がい者向け就職相談会など、障がい者手帳がなくても受けられる就労支援はあります。

一方で、障がい者手帳がなければ受けられない就労支援は、以下の4つです。

| 就労移行支援事業 | 【対象】 原則18歳以上65歳未満で、一般企業への就職を希望していて、それが見込まれる障がい者【内容】 ・仕事の技術を身に着ける ・履歴書の書き方を学ぶ ・面接練習を行う ・希望する企業での職場体験を行う ・就職後も専門スタッフが定期的に相談に乗ってくれる ・最大2年間通える(自治体に認められると3年間利用できる場合もある) |

| 就労継続支援A型事業 | 【対象】 一般企業への就職が困難な18歳以上65歳未満の障がい者や、就労経験はあっても現在は就労していない障がい者【内容】 ・仕事の技術を身に着ける ・就労継続支援A型事業所と雇用契約を結び、実際に働いて給料を得る |

| 就労継続支援B型事業 | 【対象】 ・50歳に達している、もしくは障害基礎年金1級を持っている障がい者 ・就労経験はあっても、身体的や体力的に一般企業への就職が難しいか、就労面での課題を抱えている障がい者【内容】 ・仕事の技術を身に着ける ・自分に適した日数や時間に合わせて事業所で働き、工賃を得る |

| 就労定着支援事業 | 【対象】 就労移行支援事業や就労継続支援A型事業を経て、一般企業へ就職して6か月を経過していて、仕事や社会生活に対して課題が生じている障がい者【内容】 ・専門スタッフが相談に乗ってくれる ・社会生活を送る上での指導を行ってくれる ・利用期間は3年 |

上記の対象に当てはまり、就労支援内容に興味がある人は、障がい者手帳を取得することで、より希望する職種への就職を実現しやすくなるでしょう。

5-3.共通メリット(3)医療費の助成を受けられる

障がい者手帳を所持することで、以下の医療費助成制度を利用できます。

| 医療費助成制度 | 対象 |

| 自立支援医療制度 | ・身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上 ・身体障がいのある18歳未満の児童(手帳は必要なし) ・統合失調症などの精神疾患がある人(手帳は必要なし) |

| 重度障害者・高齢重度障害者医療費の助成 | ・身体障害者手帳1級・2級 ・内部障がいの等級が3級 ・療育手帳A ・身体障害者手帳3級と療育手帳Bの重複障がい ・精神障害者保健福祉手帳1級 |

重度障害者・高度重度障害者医療費の助成については、手帳の種類よりも、等級によって利用できるかが決まります。

以下のような場合に、自立支援医療制度を利用すると、窓口での支払いは1割、もしくは収入に応じて決められた負担上限額で済みます。

| ・精神障害者保健福祉手帳を所持する人が、治療のために精神科を受診する ・関節が動きにくくて身体障害者手帳を所持する人が、人工関節置換術を受ける |

なお、身体障害者手帳の場合は、以下のサービスも受けられます。

| ・車椅子や補聴器などの舗装器具の助成 ・手すり設置や段差解消など、リフォーム費用の助成 |

自治体によって受けられるサービスは異なるので、詳細についてはお住まいの自治体HPや障害福祉課などの窓口で確認しましょう。

5-4.共通メリット(4)税金控除の対象になる

どの障がい者手帳を所持しても、以下の税金控除の対象になります。

| ・所得税の控除 ・住民税の控除 ・相続税の障害者控除 ・自動車税・軽自動車税の減免 ・自動車取得税の減免 ・預貯金の非課税対象化 |

所得税・住民税の控除額は、障がい者手帳の種類ではなく、以下のように等級によって判断されます。

| 種類 | 控除額 |

| 身体障害者手帳 | ・特別障がい者(1級・2級):所得税40万・住民税30万 ・障がい者(3級~6級):所得税27万・住民税26万 ・同居特別障がい者:所得税75万・住民税53万 |

| 療育手帳 | ・特別障がい者(A):所得税40万・住民税30万 ・障がい者(B):所得税27万・住民税26万 ・同居特別障がい者:所得税75万・住民税53万 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | ・特別障がい者(1級):所得税40万・住民税30万 ・障がい者(2級・3級):所得税27万・住民税26万 ・同居特別障がい者:所得税75万・住民税53万 |

同居特別障害がい者とは、以下のすべての条件を満たす人なので、控除額が大きくなります。

| ・特別障がい者である ・同一生計配偶者、または扶養親族である ・本人、配偶者、生計を一にする他の親族のいずれかと常に同居している |

控除を適用するには、会社員の場合は年末調整、個人事業主や年末調整対象外の場合は確定申告の際の申告を忘れないようにしましょう。

5-5.共通メリット(5)各種公共料金などの割引が受けられる

どの障がい者手帳を所持しても、以下のような各種公共料金などの割引が受けられます。

| ・JRやバスなどの公共交通機関の運賃 ・上下水道料金 ・NHK受信料 ・携帯電話基本料金 ・博物館などの公共施設の入館料 |

生活に欠かせないものだからこそ、割引を受けるたびに、障がい者手帳を所持するメリットを感じられるはずです。

お住まいの「自治体+障がい者手帳+割引」で検索してみましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6.手帳の情報だけでは不十分!障がい者の個別配慮で押さえるべき3つのポイント

障がい者手帳の種類だけを見ても、その障がい者に対してどのような配慮をすればよいのかを推測するのは難しいものです。

なぜなら、等級によって障がいの程度も異なれば、本人の性格や得意不得意といった適性も異なるからです。

障がい者手帳を所持する人に出会ったとき、手帳の種類だけを見て判断するのではなく、その人自身を見て接することができるように、以下の3つを心がけましょう。

| (1)その人の障がいの特性をより深く理解する (2)その人に合ったコミュニケーション手段を使う (3)積極的にサポートする |

6-1.その人の障がいの特性をより深く理解する

障がい者と接するときには、その人の障がいをより深く理解するようにしましょう。

手帳は3種類でも、障がいにはさまざまな分類があり、人によって程度や現れる症状は異なるからです。

例えば、発達障がいがある人は、以下のような特性が見られることがあります。

| 障がい特性 | 配慮 |

| ・すぐに忘れてしまう ・何度も同じ質問をする |

・手がかりがあると思い出せる ・メモを取ってもらって、お互いに確認する |

| ・集中力がない ・うっかりミスが多い |

・短期間なら集中できる場合もある ・こまめに休憩を取ってもらう |

| ・計画が立てられない | ・手順書を利用する ・段取りを書いた紙を掲示する |

| ・こだわりが強い ・ささいなことでイライラする |

・あらかじめルールを決めておく ・落ち着くように、話題や場所を変える |

決してその人が不真面目だったり、気分屋なのではありませんが、こちらの理解が及ばない故に、差別的な扱いをしてしまうこともあります。

障がいを理解すれば、配慮次第で障がい特性によるトラブルを回避できるので、その人の障がいをより深く理解するようにしましょう。

6-2.その人に合ったコミュニケーション手段を使う

障がい者と接するときは、その人に合ったコミュニケーション手段を使いましょう。

そうでなければ、意思疎通や情報共有ができないからです。

例えば、視覚障がいがある人は必要な情報さえ得られれば、ほとんどのことは自分でできます。

状況を説明するときは、「あれ」や「これ」ではなく、実際の方向や長さ、大きさなどを具体的に伝えましょう。

聴覚障がいがある人は、補聴器や人工内耳を付けていても、聞こえているとは限りません。

手話やジェスチャー、簡潔な筆談、ゆっくりはっきりとした口の動きを組み合わせて、伝えましょう。

その人に合ったコミュニケーション手段を使うことで、格段にわかり合えるようになります。

6-3.積極的にサポートする

障がい者を前に「どう接すればいいのかわからない」「かえって迷惑になるのでは?」と尻込みしてしまうこともあるかもしれませんが、積極的にサポートしましょう。

その人がいる場面や状況ごとに、何に困っているのかは異なるので、声を掛けてみなければ、何もわからないからです。

例えば、知的障がいの人は突然のトラブルがあると、パニックに陥り、困っていることを人に伝えられないことがあります。

落ち着きを取り戻せるように、「大丈夫ですか?」「何をしたいですか?」というように、わかりやすい言葉を選んで話し掛けてみましょう。

障がい者と接する時は、本人の意思を尊重する話し方を心がけて、積極的にサポートすることが非常に大切です。

障がい者と接するときには、障がい者手帳の種類だけではなく、等級から障がいの程度や現れている症状、その人の適性までをも理解することが非常に重要です。

しかし、障がい者雇用を進めている企業の中には、障がい者に寄り添って理解を深めようとしてもうまくいかず、以下のような問題を抱えている企業も多いのではないでしょうか。

| ・採用しても定着に繋がっていない ・業務の切り出しがうまくいかない ・社内の理解が進んでおらず何かとトラブルが多くて、すぐに辞めてしまう |

障がい者雇用でお困りの企業は、ぜひJSHの障がい者雇用支援サービスをご利用ください!

JSHの障がい者雇用支援サービスとは、以下のように、企業は障がい者を直接雇用の上で、障がい者はJSHの地方を中心に展開している農園で働く仕組みとなっています。

JSHの障がい者雇用支援サービスをご利用いただくメリットは、以下の3つです。

| (1)障がい者募集・採用のサポート(採用のミスマッチを防ぐ) (2)障がい者特性に合った業務の切り出しや内容調整が実現できる (3)障がい者が安心して長く働ける環境が整備されている |

障がい者雇用を促進するために、ぜひ検討してみてください。

7-1.障がい者募集・採用のサポート

JSHの障がい者雇用支援サービスをご利用いただくと、障がい者募集から採用、定着までワンストップでJSHがサポートしているためは、企業様の負担は軽減します。

これまで募集しても採用にうまく繋げられずにいた企業は、「また応募者がいない」「うちの会社に合う人がわからない」など、募集・採用活動が負担になっていることと思います。

JSHなら、速やかに就労希望の障がい者を紹介し、採用から定着までのフォローアップをすべてお任せいただけます。

業界や地域を問わず、多くの企業に導入されているJSHの障がい者雇用支援サービスをぜひご検討ください。

7-2.障がい者特性に合った業務の切り出しや内容調整が実現できる

JSHの障がい者雇用支援サービスをご利用いただくと、障がい者特性に合った業務の切り出しや内容調整が実現できます。

雇用した障がい者には、一人ひとりの特性や適性に合わせた仕事内容と仕事量業務を切り出します。

障がい者の社内のサポート体制の構築が難しい企業も、安心してご利用いただけます。

7-3.障がい者が安心して長く働ける環境が整備されている

JSHの障がい者雇用支援サービスでは、障がい者が安心して長く働けるように職場環境の整備を利用企業様と連携しておこなっております。

雇用した障がい者は合理的配慮に基づいた、快適に働ける職場(農園)で、水耕栽培業務に従事することになります。

看護師常駐による安心のサポート体制や、障がい者雇用経験があるスタッフによる運営体制を実現しているため、長期間にわたる雇用を期待いただけるので、ぜひご検討ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

8.まとめ

障がい者手帳の種類について、詳しくご説明させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしていきましょう。

障がい者手帳は、以下のように全部で3種類あります。

| 種類 | 対象者 |

| 身体障害者手帳 | 目・耳・手足などの身体機能や、見た目ではわからない内部機能に障がいがある人 |

| 療育手帳 | 知的障がいがある人 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症や発達障がいなど、精神障がいがある人 |

種類に寄らず障がい者手帳の所持による共通するメリットは、以下の5つです。

| (1)就職のチャンスが広がる (2)就労支援の選択肢が広がる (3)医療費の助成を受けられる (4)税金控除の対象になる (5)各種公共料金などの割引が受けられる |

手帳の種類だけを見ても、障がい者にどのような配慮をすればよいのかを推測するのは難しいので、その人自身を見て接することができるように、以下の3つを心がけましょう。

| (1)その人の障がいをより深く理解する (2)その人に合ったコミュニケーション手段を使う (3)積極的にサポートする |

障がい者雇用でお困りの企業は、株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめです。

企業は障がい者募集・採用や、業務の切り出しの手間をかけることなく、障がい者はJSHが整備した安心して働ける地方農園で働いていただけます。ぜひご検討ください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度