コラム詳細

2024/05/31

autorenew2026/01/05

【事例で解説】障がい者雇用のメリット5つ|今すぐ始めるべき企業

「会社が障がい者を雇用するメリットは何ですか?本当に会社のためになるのか不安があります。」

このように、障がい者雇用に不安を感じる人もいるかと思います。

しかし障がい者の雇用には、以下のような大きなメリットが5つあります。

| 障がい者雇用のメリット |

| メリット(1)優秀な人材が獲得しやすくなり人材不足が解消できる

メリット(2)業務フローの見直しによって業務が効率化する メリット(3)外注費の削減につながる メリット(4)助成金の利用で経済的な負担軽減につながる メリット(5)SDGs推進によって企業価値が向上する |

これらのメリットに魅力を感じる場合は、ぜひ障がい者雇用を前向きに検討してください。

ただし、障がい者雇用を始めるときには、以下のようなデメリットとその対策についても必ず検討しましょう。

| 障がい者雇用を始めるときに検討するべきデメリット |

| ・障がい者に必要なサポートをおこなうための環境改善(受入体制の構築)コストがいくらになるのか

・ほかの従業員の理解を得られずトラブルになったり士気が低下したりしないか ・障がいのある従業員に合わせた業務の切り出しが負担にならないか |

メリット・デメリットについて、正しく理解せずに安易に障がい者雇用をはじめてしまうと、以下のような問題が発生するリスクがあります。

| ・採用コストをかけて雇用した障がい者がすぐに離職してしまった

・障がい者のためにオフィスをバリアフリー化したら、想像以上に費用が掛かってしまった ・ほかの従業員の不満が溜まり、障がい者以外の従業員の士気が落ちた |

企業の評価や業績向上のために障がい者雇用を検討しているのに、上記のような問題が発生しては意味がありません。

このような事態を防ぎ、安心して障がい者を雇用できるように、この記事では以下の内容について解説します。

| この記事を読むとわかること |

| ・障がい者を雇用するメリットとその事例

・障がい者を雇用するデメリット ・障がい者を雇用するための課題と対策 |

この記事を読むと、障がい者雇用のメリットを正しく理解でき、自社が障がい者を雇用するべきかどうか判断できるようになります。

ぜひご覧ください。

【目次】

1. 障がい者を雇用するメリット5つを事例で紹介

2. メリット(1)優秀な人材が獲得しやすくなり人材不足が解消できる

3. メリット(2)業務フローの見直しによって業務が効率化する

4. メリット(3)外注費の削減につながる

5. メリット(4)助成金の利用で採用育成コスト減につながる

6. メリット(5)SDGs推進によって企業価値が向上する

7. メリットに魅力を感じるなら障がい者雇用を前向きに進めるべき

8. 障がい者雇用を成功させるにはデメリットの検討を必ずしよう

9. 障がい者雇用実現に向けて克服するべき課題2つ

10. 障がい者雇用に課題を感じている人は「コルディアーレ農園」にお任せください

11. まとめ

冒頭で解説したように、障がい者を雇用する主なメリットには以下の5つが挙げられます

| メリット(1)優秀な人材が獲得しやすくなり人材不足が解消できる

メリット(2)業務フローの見直しによって業務が効率化する メリット(3)外注費の削減につながる メリット(4)助成金の利用で採用育成コスト減につながる メリット(5)SDGs推進によって企業価値が向上する |

この記事では、上記の5つのメリットについて、詳しく解説していきます。

それでは、それぞれのメリットについてみていきましょう。

2. メリット(1)優秀な人材が獲得しやすくなり人材不足が解消できる

繰り返しになりますが、障がい者を雇用することには、優秀な人材の獲得やそれに伴う人材不足の解消といったメリットがあります。

その理由として、以下の2点が挙げられます。

| ・理由(1)障がいの有無にかかわらず優秀な人材がいるため

・理由(2)既存の従業員が障がいを患ったときに雇用を維持できるため |

また、障がい者雇用によって人材不足を解消するためには、以下のポイントが大切です。

| (1)障がい者の特性を正しく理解する

(2)障がい特性に合わせた教育機会を提供する (3)柔軟な働き方を導入する |

ここからは、上記の理由とポイントについて詳しく解説していきます。

2-1. 理由(1)障がいの有無にかかわらず優秀な人材がいるため

障がい者のなかにも、高い能力や専門性を持つ人材が数多く存在しています。

例えば身体障がい者の場合、目が見えないなどの身体的な制約はありますが、業務に必要な知識やスキルには何の影響もなく、一般的な従業員と同じように働くことが可能です。

また、知的障がい者や精神障がい者の中にも、細かい作業に対する高い集中力やルーチンワークにおける正確性などが優れていることもあります。

実際に、独立行政法人高齢・障害・休職者雇用支援機構が公開している「障害者の職場定着と戦力化」では、以下のように障がい者の働きぶりが評価されています。

| ・仕事ぶりはゆっくりだが、丁寧なので、間違いが少なく信頼できる

・勤怠が安定しており、一定の作業量を確実にこなしてくれる |

出典:障害者の職場定着と戦力化|独立行政法人高齢・障害・休職者雇用支援機構

このように、障がいの有無に関わらず優秀な人材を確保することで、企業は人手不足の解消が期待できます。

| IT通信業 D社のケース |

| D社では、集中力や粘り強さ、几帳面さが必要となるゲームやデジタル機器のチェック業務を行っている。

発達障がいのある従業員がこれらの業務に非常に適していることに気が付いた同社は、障がいの特性をサイバーセキュリティの分野でも活かせると考えた。 彼らの能力を最大限に引き出すため、短期間でセキュリティスキルを身につけさせる教育機会を提供した結果、200人以上のセキュリティ人材を育成することに成功した。 |

2-2. 理由(2)既存の従業員が障がいを患ったときに雇用を維持できるため

障がい者のために整備された職場環境は、既存の従業員にとっても大きな助けとなります。

障がい者のために切り出した業務や職場環境の調整は、健康上の問題を抱えた既存の社員の雇用維持にも役立つケースがあります。

例えば、従業員がうつ病を患ったり、事故で身体に障がいを負ったりした場合でも、すでに社内に障がい者向けの仕事があれば、その従業員は会社で働き続けることができます。

これにより、経験豊富な人材を失うことなく、雇用を継続し続けることが可能です。

このように、障がいのない従業員にとっても自社が障がい者雇用に対応できる環境を整えていることは大きなメリットとなり、従業員の職場定着度の向上にもつながります。

| 建設業 K社のケース |

| K社では、特別支援学校からの実習生受け入れることをきっかけに障がい者雇用に取り組んできた。

同社で働くAさんは、住宅の内装や骨組み作業を行っていたが、在職中に脳梗塞を発症し、身体に後遺症が残ってしまった。 この身体障がいにより元の仕事に戻ることが困難になったAさんは、K社によって事務所内の積算業務へと配置転換された。 K社はこれまで培ってきた障がい者雇用のノウハウを活かし、業務内容の変更や勤務時間の調整、リハビリへの配慮などを行うことで、Aさんの雇用を維持することに成功した。 |

2-3. 障がい者雇用で人材不足を解消するためのポイント3つ

実際に、障がい者雇用によって人材不足を解消するためには、以下のポイントが重要です。

| (1)障がい者の特性を正しく理解する

(2)障がい特性に合わせた教育機会を提供する (3)柔軟な働き方を導入する |

(1)障がい者の特性を正しく理解する

まず重要なのは、障がい者一人ひとりの特性や能力を正しく理解することです。

障がいの種類や程度は従業員によって異なります。

そのため、何ができるのか、何が得意なのかなど本人の強みや適性を理解したうえで、活かせる業務や環境を検討することが必要です。

例えば、精密機器の組み立てなど集中力が必要な仕事には発達障がいのある従業員が適している可能性があります。また知的障がいのある従業員は、単純作業や繰り返しの仕事で力を発揮できるでしょう。

このように、障がい者一人ひとりの特性を理解し、適切な業務を割り当てることで、企業は障がいのある人材を有効活用することが可能です。

(2)障がい特性に合わせた教育機会を提供する

障がいのある従業員が、その能力を存分に発揮するためには、障がい特性に合わせた適切な教育機会の提供が欠かせません。

前述した通り、障がい者を雇用するとき、その人の得意分野や特性に合った業務を任せることは重要です。しかし、特性に合っているからといって、いきなりレベルの高い業務に就けることを期待するのは現実的ではありません。

障がい者が必要な知識やスキルを習得し、業務に慣れるためには、十分な学習機会を設け、サポート体制を整えることが求められます。

教育は、以下のように一人ひとりに適した方法で行います。

| 【参考】

・聴覚障がい者には手話や字幕付きの動画教材を用意する ・知的障がい者にはイラストや写真を使ったわかりやすいマニュアルを準備する ・発達障がい者(ADHD)には集中しやすい個室で教育を行う など |

このように、障がい特性に対応した教育を行うことが、雇用した障がい者を活かす鍵となります。

(3)柔軟な働き方を導入する

障がい者雇用によって人材不足を解消するためには、柔軟な働き方を取り入れることは非常に大切です。

なぜなら、障がいの特性によっては、一般的なフルタイムの勤務体系では就労が困難な場合があるからです。

例えば、フレックスタイム制を導入することで、精神障がいなどでその日の体調に波がある従業員は体調に合わせて出勤時間を調整できるようになります。また、通勤自体が難しい場合には、在宅勤務できることが理想的です。

このようにさまざまな働き方をサポートすることで、障がいがある従業員も体調を整えやすくなり、能力をより発揮しやすくなります。

3. メリット(2)業務フローの見直しによって業務が効率化する

障がい者を雇用することは、単に社会的責任を果たすだけでなく、会社全体の業務改善にもつながる取り組みです。

一般的に、障がい者を雇用するときには、障がい者が働きやすい環境を整えるために日頃の業務内容や手順を見直さなくてはなりません。

その過程で、今まで見過ごされていた非効率な部分が明らかになり、作業の時間短縮やコスト削減ができることがあります。

例えば、一つの業務を小さなステップに分解してマニュアル化することで、業務の手順やルールが明確になります。

マニュアルがあることで障がいの有無に関係なく従業員の作業ミス減少につながり、より効率的に業務を進めることができるようになるでしょう。

障がい者雇用による業務フローの見直しで業務効率を上げるために、次の2点を確認しておきましょう。

| ・【実例】製造業 C社のケース

・業務フローの見直しによって業務を効率化するためのポイント2つ |

ここからは上記の点について、詳しく解説していきます。

3-1. 【実例】製造業 C社のケース

障がい者雇用の現場では、実際に以下のような例があります。

製造業を営むC社では、部品倉庫内の在庫管理や整理が不十分な状態でした。

同社は知的障がい者の雇用にあたり、ラベルやホワイトボードを活用して倉庫内の在庫の置き場所や業務の流れなどを明確にしました。

その結果、業務の流れや部品の配置が改善され、倉庫が整理整頓されました。これにより従業員の作業スペースが広がり、作業効率全体が向上したのです。

また、以前からほかの従業員も部品探しや在庫管理に苦慮していたことが明らかになり、知的障がい者の雇用が問題を解決するきっかけとなりました。

出典:障害者雇用のすすめ~障害者雇用に取り組まれる事業主の皆さまへ~

このように、障がい者を雇用するための工夫は、障がい者本人だけではなく、企業全体の業務改善につながるのです。

3-2. 業務フローの見直しによって業務を効率化するためのポイント2つ

実際に、障がい者雇用によって人材不足を解消するためには、以下のポイントが重要です。

| (1)業務の棚卸と分析を徹底的に行う

(2)継続的な改善サイクルを確立する |

(1)業務の棚卸と分析を徹底的に行う

業務を効率化するには、まず現在の業務全てを可視化して把握することが重要です。

その理由は、すべての業務を明確にすることで、どの部分が時間がかかっているのか、どこがスムーズできていないのかを特定するためです。

特に、障がい者が関与しない部分も含め、すべての業務を可視化することは重要です。これにより、新たに障がい者に適した業務を見つけたり、障がい者雇用を通じて業務効率を向上できる箇所を見つけたりすることができます。

具体的には、以下のステップで業務の洗い出しをするのが効率的です。

| (1)現場の従業員に「どのような課題があるか」「どのように改善すると良いか」などをヒアリングする

(2)収集した情報を分析し、問題点や改善余地がある工程を明らかにする (3)コストや作業の品質を維持したまま改善できるかを検討し、改善策を検討する |

問題点や改善余地がある工程の例として、以下のような工程が挙げられます。

| 工程の例 | 対応策の例 |

| 同じ情報の入力・更新作業が部署ごとに別々で行われている | ・業務情報を扱うシステムを統合して一元管理する

・社内システムをクラウドサービスに移行し情報共有しやすくする |

| 同じ内容の会議が重複して開催されている | ・会議のスケジュールを一か所でまとめて管理する |

| 工程の例 | 対応策の例 |

| 承認者が多く、承認の待ち時間が長い | ・必要な承認者を最小限に抑える

・電子承認システムを導入して承認のスピードを上げる |

| 人材が不足しており業務遂行ペースが遅い | ・派遣社員やアウトソーシングなど外部人材を活用する |

| 工程の例 | 対応策の例 |

| 承認手続きが紙の書類で行われている | ・文書管理システムを活用して書類を電子化する |

| マニュアルなどの資料がが紙媒体で管理されている |

このように、業務を全体的に洗い出して可視化することで、障がい者に関連する業務だけでなく、企業全体の業務効率を向上させることができます。

(2)継続的な改善サイクルを確立する

前述のように、業務を効率化するためにはまず業務の棚卸と分析を行って現状の課題を明らかにすることが重要です。

しかし、それで終わりにはせず、定期的に業務フローの見直しを行い継続して改善を進めていくことが肝心です。

障がい者雇用の場合、以下のように一般雇用では想定していなかったミスマッチが起きている可能性もあります。

| ・改善により作業スペースが狭くなり、車椅子の移動が困難になった

・改善で新しい機械を導入したが、視覚障がい者が操作しづらいと感じている ・業務が効率化したが、求められる作業スピードが上がり、知的障がい者には負担が大きくなった |

このように、改善を施してもすぐに結果が得られないことがあります。

業務が効率化されたと明確に成果が確認できた場合は、その成功要因を分析しましょう。一方で、改善効果が見られない場合は、もう一度原因を探り、さらなる改善策を考えます。

このプロセスを定期的に繰り返すことで、業務は徐々に最適化されていきます。

障がい者を雇用することで、外注費の削減につながるケースがあります。

その理由として、主に以下の2つが挙げられます。

| 理由(1)発注先に合わせたツール・システム導入の必要性がないため

理由(2)事務担当者の業務負担が軽減するため |

具体的には、これまで社外に委託していた業務を、障がい者を雇用して自社で行うことで、以下のような外注費の一部を抑えられる可能性があるのです。

| ・データ入力

・書類や名刺の作成 ・社内書類の管理/デジタル化 ・コールセンター ・ソフトウェアのテスト ・社内の清掃 など |

障がい者雇用の内製化について詳しく理解するために、以下の2点について押さえておきましょう。

| ・【実例】サービス業F社 名刺作成業務を内製化したケース

・外注費の削減を成功させるためには外注費と内製化コストの比較が重要 |

ここからは上記の点について、詳しく解説していきます。

4-1. 【実例】サービス業F社 名刺作成業務を内製化したケース

ここでは、実際に障がい者雇用による業務の内製化によって、外注費の削減に成功したF社の例を紹介します。

F社はこれまで外注していた大量の名刺作成業務を、外注コストの削減と業務効率化を目的に、障がい者を雇用して任せることにしました。

その結果、外注時は名刺1枚あたり19円かかっていた印刷コストが4.5円まで下がり、実に1枚あたり7割以上のコストを削減することができました。

さらに、必要な時に必要な枚数だけ追加で印刷することもできるため、名刺の在庫管理をする必要がなく、管理コストも大幅に軽減しました。

このように、障がい者雇用による業務の内製化は、外注コストの削減だけではなく、業務効率の改善にも効果的です。

4-2. 外注費の削減を成功させるためには外注費と内製化コストの比較が重要

前述の通り、障がい者雇用による業務の内製化は、外注費の削減に有効な手段の一つです。

しかし外注費削減を成功させるためには、外注費用と内製化に掛かるコストについて、しっかりと比較・検討することが重要です。

障がい者を雇用する場合、単純に給与や作業にかかるコストだけではなく、一般の従業員とは異なるコストが発生する可能性があるため注意が必要です。

具体的には、以下のようなものにかかるコストを考慮する必要があります。

| ・オフィスのバリアフリー化など合理的配慮

・障がい特性に合わせた研修/教育 ・障がい特性に合わせたマニュアルの作成 ・介助者の配置 など |

上記の具体的な費用については、オフィスのバリアフリー改修を行う施工会社に見積を依頼したり、地域の障害者職業センターに相談すると、計算できるでしょう。

なお内製化コストを外注費と比較した結果、コスト削減効果が望めない場合もあります。そのような場合は、内製化自体の見直しを検討する必要があります。

5. メリット(4)助成金の利用で採用育成コスト減につながる

障がい者を雇用することで利用できる助成金は、人材の採用や育成のコストを減らし、経済的な負担を軽くすることができます。

一般的に、新しい従業員を雇用し、育成していくためには、一定以上のコストがかかります。

しかし、障がい者を雇用する企業には、特定の条件下で申請できる助成金があり、この制度を活用することで、人材育成にかかる費用を抑えることが可能です。

障がい者雇用で利用できる助成金は、主に次のようなタイミングで活用できます。

| ・障がい者を雇用するときに申請できる助成金

・職場定着を支援する施策を行うときに申請できる助成金 ・職場の環境を整備するときに申請できる助成金 |

この章では、それぞれのタイミングで申請できる助成金についてそれぞれ解説していきます。

なお、助成金にはそれぞれ支給要件があります。詳しくは最寄りの支給申請窓口にご確認ください。

5-1. 障がい者を雇用するときに申請できる助成金

障がい者を雇用したときに申請できる助成金には、以下の3種類があります。

| 概要 | 高齢者や障がい者など、就職が特に難しいとされる人を雇用する企業に支給される助成金

対象者の状況別にコースが分かれており、企業規模や障がいの種別、勤務時間の長さなどに応じて、助成金の支給額や支給期間に違いがある |

| 支給額の上限 | 重度障害者等を除く身体・知的障害者・・・120万円

重度障害者等・・・240万円 |

出典:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省

※重度障害者等とは、重度の身体・知的障がい者、45歳以上の身体・知的障がい者、精神障がい者を指す

| 概要 | 離職を繰り返している人・離職期間が長い人・就労経験が不足している人など、就職が困難な障がい者を一定期間雇用すること(トライアル雇用)で支給される助成金 |

| 支給額の上限 | 対象者1人当たり・・・月額最大4万円(最長3ヶ月間)

精神障害者の場合・・・月額最大8万円(最大8万円x3ヶ月、その後4万円x3ヶ月) |

| 概要 | 長時間の勤務が難しい精神障がいや発達障がいのある方を対象に、週10時間以上20時間未満の短時間勤務を行う場合に利用できるトライアル雇用助成金

労働者は、トライアル期間中に週20時間以上働くことを目標とする |

| 支給額の上限 | 対象者1人当たり・・・月額最大4万円(最長12ヶ月) |

出典:

「障害者トライアル雇用」のご案内|厚生労働省

雇用関係助成金に共通の要件等|厚生労働省

5-2. 職場定着を支援する施策を行うときに申請できる助成金

障がい者を雇用するときに、職場定着を支援する取り組みを行う企業は「職場適応援助者助成金」を申請することができます。

| 概要 | 職場への定着が難しい障がい者に対して、企業在籍型の職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を行う場合に受給できる助成金

職場適応援助者は、障がい者本人や家族に仕事内容や職場でのコミュニケーションの仕方をサポートしたり、事業主に障がい特性を考慮した配慮や雇用管理に関したアドバイスを行う |

| 支給額の上限 | 対象者1人当たり・・・月額最大8万円(短時間労働者は月額最大4万円)

精神障害者の場合・・・月額最大12万円(短時間労働者は月額最大6万円) |

出典:障害者雇用助成金のごあんない 職場適応に特に課題を抱える障害者に対して、訪問型・企業在籍型職場適応援助者による支援を実施する事業主の方へ|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

※短時間労働者とは、一般的な従業員よりも短く、かつ週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者(精神障がい者は15時間以上20時間未満)のことを指す

5-3. 職場の環境を整備するときに申請できる助成金

雇用する障がい者が働きやすいように職場の環境を整備する企業は、以下の助成金が申請できます。

| 概要 | 雇用される障がい者の特性に合わせたサポートを提供するために、企業が行う必要な措置に対して支給される助成金

必要な措置には、外出時の移動の付き添い・移動のサポート・手話通訳・要約筆記・障がい者からの相談を受ける窓口の設置などがある |

| 支給額の上限 | 障がい種別やサポート内容によって異なる |

参考:障害者雇用助成金のごあんない 障害のある労働者の就労を支える職場介助者、手話通訳者などの配置・委嘱をお考えの事業主の方へ|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

| 概要 | 知的障がい者、精神障がい者または通勤が特に難しい身体障がい者の通勤を補助する措置を行う企業に支給される助成金

通勤援助者の委託や通勤用バスの購入、住宅・駐車場の借り入れなどが対象となる |

| 支給額の上限 | サポート内容によって異なる |

参考:障害者雇用助成金のごあんない 障害のある労働者の通勤に配慮し、住宅の賃借、駐車場の賃借、通勤用バスや通勤用自動車の購入をお考えの事業主の方へ|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

| 概要 | 障がい者が無理なく業務を行えるように配慮された施設の設置や整備を行う場合に支給される助成金

具体例として、車いす対応のトイレの新設・設置、スロープや手すりの設置、点字ブロックの敷設などがある |

| 支給額の上限 | サポート内容によって異なる |

| 概要 | 雇用した障がい者が利用する作業施設や福祉施設の新設・改修などを行う場合に支給される助成金

障がい者が業務や生活を行いやすい環境を整えることが目的であり、休憩室の新設・改修や食堂入口扉の改修などが該当する |

| 支給額の上限 | サポート内容によって異なる |

参考:障害者雇用助成金のごあんない 障害のある労働者に配慮した施設・設備の整備等、重度障害者を多数継続雇用することをお考えの事業主の方へ|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

前向きに障がい者雇用を推進する企業は、SDGsの目標達成に貢献し、社会的責任を果たしていると評価されます。

これは障がいの有無に関わらず、誰もが活躍できる職場環境を整えている企業だと認識されるためです。

具体的には、障がい者雇用を推進することで、SDGsの以下の目標に貢献できます。

| 達成目標 | |

| 目標8

「働きがいも経済成長も」 |

障がい者を含む全ての人が同一労働同一賃金の原則のもとに、働きがいのある仕事に就けるようにする |

| 目標10

「世界中から不平等を減らそう」 |

障がい者を含めた全ての人が社会から取り残されないように、雇用によって社会参加を促し、不平等を解消する |

| 目標17

「パートナーシップで目標を達成しよう」 |

障がい者雇用を通じて、企業・政府・福祉団体など社会の多様な団体のパートナーシップを促進する |

企業イメージが向上すると、企業に以下のようなメリットをもたらします。

| ・企業の信頼性や知名度が向上する

・企業イメージに惹かれた人材から選ばれやすくなり、人材獲得につながる ・取引先や投資家からの評価が高まる |

また、障がい者のニーズや課題を理解できるようになるため、業種によっては障がい者向け商品・サービスの開発など、新たなビジネスチャンスにつながる可能性もあるでしょう。

このように、障がい者雇用に積極的に取り組むことで企業イメージが向上し、様々なメリットが得られます。

| 企業価値の向上には積極的にアピールも重要 |

| 障がい者雇用によって企業価値を向上させるためには、自社の取り組みを積極的にアピールすることも重要です。

なぜなら、障がい者雇用の取り組みを広く知ってもらうことで、障がい者雇用に取り組む企業のイメージが高まり、社会的な評価や認知度が向上するためです。 具体的な方法としては、以下のようなことが考えられます。 ・ホームページやSNSで障がい者雇用の取り組みを紹介する ・障がい者社員の活躍や職場の様子を発信する ・障がい者雇用に関する企業の目標や実績を公開する など このように、自社の障がい者雇用の取り組みを積極的に発信することで、SDGsの達成と企業価値の向上につなげることができるようになります。 |

7. メリットに魅力を感じるなら障がい者雇用を前向きに進めるべき

ここまでの章では、障がい者を雇用するメリットについて解説してきました。

解説した6つのメリットに魅力を感じる場合は、ぜひ障がい者雇用を積極的に進めてみてください。

これらの障がい者雇用のメリットを感じ取った企業であれば、そのメリットを最大限に活かすことができるでしょう。

前述のように、障がい者雇用には様々な魅力的なメリットがあります。企業は前向きにその取り組みを進めてみてください。

| 障がい者雇用によるメリットが特に大きい企業3つ |

| 障がい者雇用を進めるべき企業の中でも、特に以下の3つの企業には大きなメリットがあるため、積極的に取り組むことををおすすめします。

<障がい者の法定雇用率が未達成の企業> 現在、従業員数が40人以上で障がい者を雇用していない、または障がい者の法定雇用率を満たしていない企業は、すぐに障がい者の雇用を始めるべきです。 なぜなら、従業員数が40人以上の企業は、法律により障がい者の一定割合を雇用することが義務付けられているためです。法定雇用率を満たさない企業には、経済的な負担だけでなく、社会的信用が失われるというリスクもあります。 <人材不足に悩んでいる企業> 「2. メリット(1)優秀な人材が獲得しやすくなり人材不足が解消できる」で解説したように、障がい者の雇用は人材不足の解消につながります。 前述のように、障がい者の中にも健常者と同等以上のスキルを持つ人材は数多く存在します。そのため、障がい者を雇用することで、これまで見過ごされていた優秀な人材を獲得できるようになります。

<SDGsに関心が高い企業> 「6. メリット(5)SDGs推進によって企業価値が向上する」で解説した通り、障がい者雇用はSDGsの複数の目標の達成に貢献できるからです。 取引先や求職者から信頼され、選ばれる企業になるためにも、SDGsに取り組んでいる企業は障がい者雇用にも率先して取り組むことが重要です。 上記のような企業は、障がい者雇用を進めることで、非常に大きな効果が期待できます。 |

8. 障がい者雇用を成功させるにはデメリットの検討を必ずしよう

前章までで解説したように、障がい者雇用には数多くのメリットが存在します。

とはいえ、デメリットについても理解していないと「自社でも障がい者雇用を実践しよう」とは思えないものです。

この章では、障がい者雇用を進めるうえでのデメリットについて解説します。

障がい者雇用を成功させるためには、以下のようなデメリットについて必ず検討しましょう。

| ・障がい者に必要なサポートを行うための環境改善コストがどれくらいかかるのか

・ほかの従業員の理解を得られずトラブルになったり士気が低下したりしないか ・障がいのある従業員に合わせた業務の切り出しが負担にならないか |

それでは、上記のデメリットについてみていきましょう。

8-1. 障がい者に必要なサポートを行うための環境改善に伴うコストの増加

障がい者が快適に働ける職場環境を整備するためには、設備の改修や特別な配慮が必要となる場合があります。

これには初期投資や維持費がかかるため、企業の財政的な負担が増加する可能性があります。

しかし、これらのコストは障がいの有無に関わらず、すべての従業員が快適に働ける環境を提供するために必要な投資と捉えることができます。

障がい者を雇用するときには、あらかじめ障がい者が働くために必要なサポートを行うための環境改善コストがどれくらいになるのかを確認しましょう。

障がい者を雇用する企業には、障がい者が働くために必要なサポートを行うための環境改善(合理的配慮)が義務付けられています。

具体的には次のような施策が含まれます。

| ・車いすの従業員が利用しやすいようにスロープや広い通路を設置する

・視覚障がいがある従業員のために、音声ガイドや点字ブロックを導入する ・通院や体調管理のために、フレックスタイム制を導入する など |

これらの合理的配慮を提供することは、障がい者を雇用する企業に求められる義務の一つです。

しかし、実際に合理的配慮を提供するためには、一定のコストがかかることは避けられません。

職場をバリアフリー化するためには、設備の導入や改修などに費用が必要です。

具体的な金額は、オフィスの規模や施工内容によって異なります。事前にバリアフリー工事に対応している施工会社や建設会社に見積もりを依頼しましょう。

このように、障がい者を雇用するコストは、障がいのない従業員を雇用する場合と比べて高くなりがちです。そのため、障がい者を雇用することに経済的な負担を感じる企業も少なくありません。

8-2. 従業員間でのコミュニケーショントラブル発生のリスク

障がいの有無に関わらず、すべての人にはそれぞれ異なる個性や特性があります。

コミュニケーションの方法や受け取り方も人によってさまざまであり、その多様性を理解し、尊重する姿勢が求められます。

障がいのある方とのやり取りでは、特性に応じた配慮が必要になることもありますが、

それは「特別」な対応というより、誰もが働きやすくなるための環境づくりの一部と捉えることができます。

こうした違いを柔軟に受け入れ、互いに歩み寄る姿勢や、個人レベルでの理解・適応力、

そして組織全体として多様性に寛容な風土を醸成することで、従業員間におけるコミュニケーション上のトラブルを未然に防ぎやすくなるでしょう。

障がい者雇用を始めるとき、ほかの従業員の障がいに対する理解が十分に深まってないない状態だと、社内で以下のようなトラブルが生じるリスクがあります。

| ・コミュニケーションがうまくいかず、障がいのある従業員の孤立感が高まる

・通院などの事情を理解せず、欠勤や早退に対して非難する従業員が出る ・合理的配慮を特別扱いと捉え、他の従業員が不公平感を抱く など |

このようなトラブルによって従業員全体の士気が低下すると、障がい者に対するハラスメントや差別につながったり、業務効率が悪くなったりする可能性もあります。

そのため、障がい者雇用では、障がいのある従業員へのサポートだけではなく、ほかの従業員の理解を得るための工夫や取り組みも重要です。

8-3. 障がいのある従業員に合わせた業務の切り出しが負担にならないか

障がい者雇用で発生する課題の一つが、障がいの特性に合わせた業務の切り出しの難しさです。

障がい者を雇用するときには、一般的な雇用とは異なり、障がい者一人ひとりの障がいに合わせた業務を用意する必要があります。

しかし業種によっては「障がい者に任せられる業務がない」「ちょうどいい業務がない」と感じている企業もあるかもしれません。

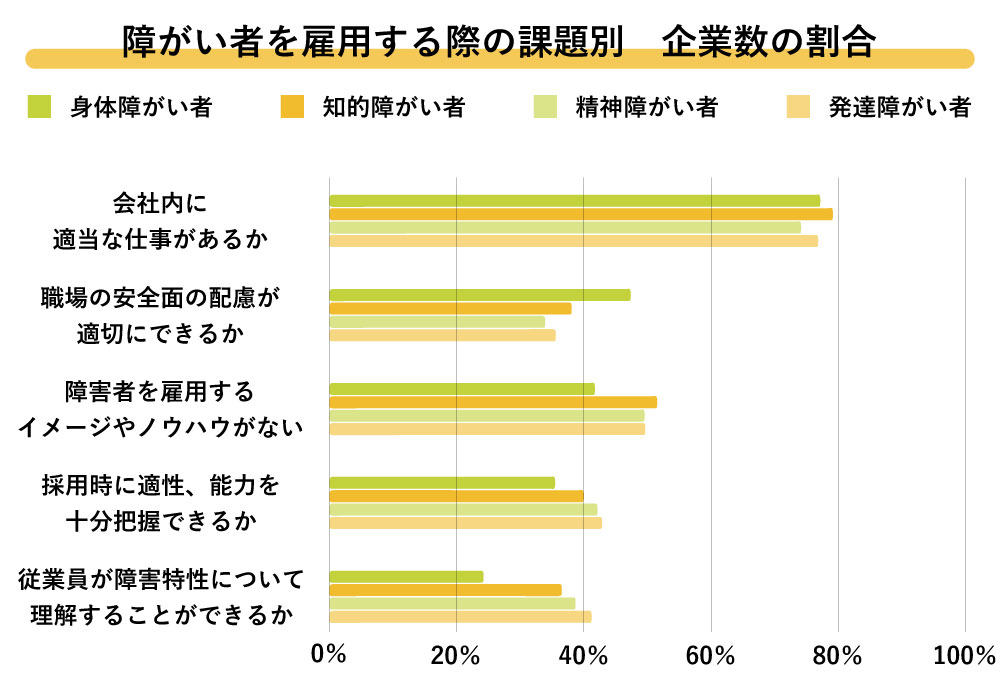

実際に、厚生労働省が実施した「障害者雇用実態調査」では、8割近い企業が障がい者を雇用する際の課題として「会社内に適当な仕事があるか」を挙げています。

また無理に業務を細分化すると、以下のような問題が起きる可能性もあります。

| ・障がいに関する情報収集や業務の分析など煩雑な作業が増加し、他の従業員の負担が増える

・障がいのある従業員の業務を個別に切り出した結果、他の従業員の業務との調整が複雑になる ・障がいのある従業員にあわせたサポートや進捗管理など、管理者の業務が煩雑化する |

このように、業務を無理に分割した結果、障がいのある従業員一人一人に合わせた細かい対応が必要になり、全体の業務効率に悪影響があるケースがあります。

正しい業務の切り出し方について知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。

参考:【障がい者雇用】業務の切り出しの基礎知識|正しい方法とポイント3つ

ここまで、障がい者雇用に取り組むべき企業が注意するべきデメリットについて解説しました。

なかには「障がい者雇用のメリットやデメリットはわかったが、今すぐ始めるのは難しい」と考えている企業もあるかもしれません。

そのような企業が、これから障がい者雇用を始めるために克服するべき課題には、主に以下の2つが考えられます。

| ・障がい者雇用による経済的負担

・社内の受け入れ態勢の構築 |

障がい者雇用を実現するには、これらの課題を一つひとつ丁寧に克服していかなければなりません。

ここからは、2つの課題について、一つずつ詳しく解説します。

9-1. 障がい者雇用による経済的負担

「8-1. 障がい者に必要なサポートを行うための環境改善コストがいくらになるのか」でも触れたように、企業の経済的な負担が大きくなります。

障がい者を雇用するために必要な経済的負担を乗り越えるために、十分な資金力が必要です。

障がい者を雇用するためには、主に以下のような費用が必要です。

| ・合理的配慮のためにバリアフリー化や専用設備の導入など職場の環境を整える費用

・障がいの特性に応じた勤務時間の調整やサポート体制の構築などにかかる人件費 ・周囲の従業員の理解を得るための研修や勉強会の開催費用 ・障がい者の通勤を支援するための通勤用車両の購入費用やレンタル費用 ・障がい者の業務を支援するための専用ツールの導入費用 など |

上記に加えて、障がい者一人ひとりに合わせた研修の実施にも、費用がかかることが予想されます。

また障がい者の離職率は、障がいのない人に比べて高い傾向があるため、離職リスクを考慮する必要があるでしょう。

これらの経済的負担を軽減するためには、「5. メリット(4)助成金の利用で経済的な負担軽減につながる」で解説した助成金を活用することが効果的です。

また、企業規模や業種、企業の状況などに合わせた対策を講じることも重要となります。

9-2. 社内の受け入れ態勢の構築

障がい者雇用を進めるうえで、社内の受け入れ態勢を整えることは重要な課題の一つです。

特に、現場の従業員の障がい者受け入れ体制が整っていない場合、障がい者雇用を成功させることは難しくなるでしょう。

「8-2. ほかの従業員の理解を得られずトラブルになったり士気が低下したりしないか」で解説したような社内トラブルに発展するリスクもあります。

しかし、従業員全員から障がい者への理解を得ることは、簡単ではありません。

単に「法律で義務付けられているから雇用する」と押し付けるのではなく、以下のような柔軟な対応が求められます。

| ・従業員がメリットを実感できる障がい者雇用の成功事例を具体的に紹介する

・障がい者雇用に関する社内アンケートを実施し、従業員の不安や不満を具体的に把握する ・障がい者雇用を生かして業務体制を見直すメリットについて解説する など |

このように、障がい者雇用が企業全体だけでなく、個々の社員にもメリットがある取り組みであることを具体的に示すことで、従業員の不安や疑問に答えることができるでしょう。

10. 障がい者雇用に課題を感じている人は「コルディアーレ農園」にお任せください

「障がい者雇用の課題をすぐに解決できそうにない」

「障がい者雇用はメリットよりも負担のほうが大きいと感じた」

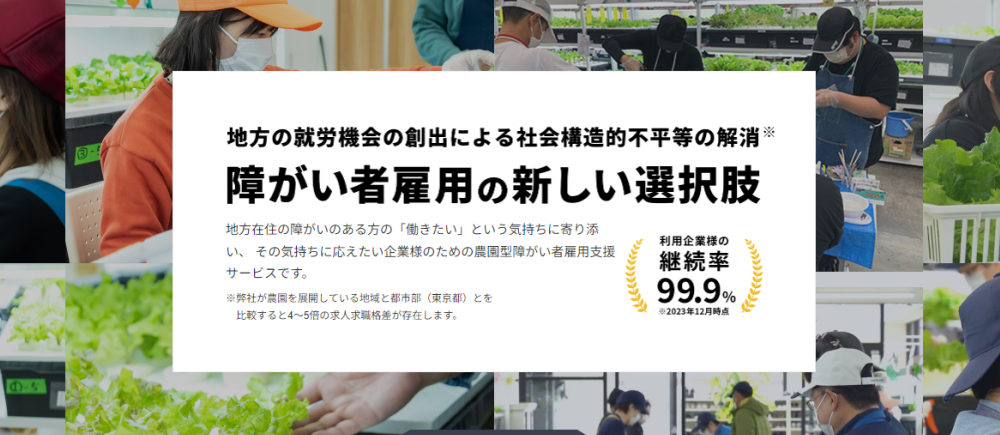

このような企業様は、ぜひ「コルディアーレ農園」の利用をご検討ください。

「コルディアーレ農園」は、地方在住の障がい者と、障がい者雇用にお困りの企業様をつなぐ地方創生型障がい者雇用支援サービスです。

コルディアーレ農園では、以下の強みを活かして、企業様の障がい者雇用をサポートします。

| ・社内の業務負担を最小限に抑えて障がい者雇用が可能

・採用/募集の負担軽減!採用のミスマッチを防ぐことにつながる ・業界/地域を問わずご利用いただき導入企業180社以上 |

ここからは、それぞれの強みについて詳しく紹介します。

10-1. 社内の業務負担を最小限に抑えて障がい者雇用が可能

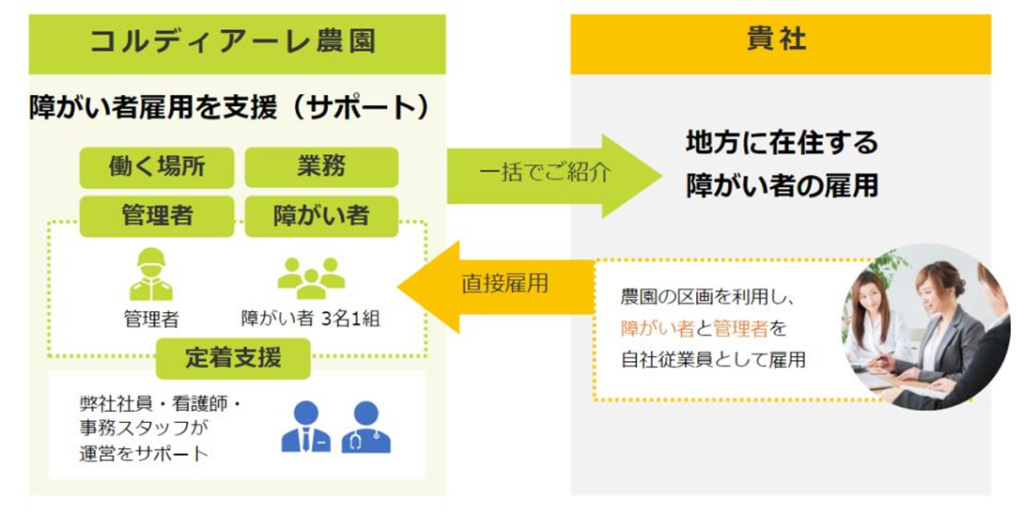

コルディアーレ農園を活用することで、社内の業務負担を最小限に抑えながら、障がい者雇用を実現できます。

前述の通り、コルディアーレ農園は、地方に住む障がい者を弊社が運営する農園の場所をお借りいただき、弊社のサポートを受けながら障がい者雇用を実現するサービスです。

このサービスでは、以下のような業務を弊社が企業様と連携しながらワンストップで提供いたします。

| ・障がい者の採用

・障がい者が勤務する職場(農園)の確保 ・合理的配慮に伴う職場環境の整備 ・障がい者が対応できる業務の手配 ・従業員の教育・研修 ・従業員の勤怠管理 など |

このように、企業様は障がい者雇用にかかわる業務の多くをJSHのサポートを受けながら、作り上げていくことが可能です。そのため、業務負担の軽減にもつながります。

10-2. 採用/募集の負担軽減!採用のミスマッチを防ぐことにつながる

コルディアーレ農園では、お問い合わせをいただいてから約2か月で障がい者雇用を始められます。

その理由は、以下のようなコルディアーレ農園が企業様の障がい者雇用をサポートする仕組みにあります。

前述の通り、農園で働く障がい者と管理者は弊社がご紹介するため、企業様側で採用活動を行う必要がありません。

また、障がい者のために特別な業務を切り出す必要もなく、採用担当者の負担軽減につながります。

定期的に就労を希望する障がい者への登録説明会を開催しており、常時働きたいと考えている方に登録いただいております。そのため、お問い合わせから雇用開始までの期間が約2か月程度で障がい者雇用を実現することが可能です。

10-3. 業界/地域を問わずご利用いただき導入企業180社以上

私たち株式会社JSHが運営するコルディアーレ農園は、多様な業界・業種から180社以上の企業様に採用されており、これまでに1,200人以上の障がい者が活躍しています。

実際に利用している企業様からは「職場が障がい者の視点から設計されている」と高く評価されており、以下のような声をいただいています。

| 一番の決定理由は、企業側の都合による職場環境ではなく、看護師常駐や救護スペース設置など、とにかく障がい者の視点から職場環境が整備されているという点です。 |

| ”障がい者が安心して働ける職場”と実感! |

このように、障がい者が安心して働ける環境として評価されているできるコルディアーレ農園は、多くの企業様から支持されています。

障がい者雇用を検討しているものの「メリットよりも課題が気になる」という企業様はぜひコルディアーレ農園にお問い合わせください。

| >>お気軽にお問い合わせください<< |

この記事では、企業が障がい者を雇用するメリットについて解説しました。

〇障がい者を雇用する主なメリットには以下の5つが挙げられます

| 障がい者雇用のメリット |

| メリット(1)優秀な人材が獲得しやすくなり人材不足が解消できる

メリット(2)業務フローの見直しによって業務が効率化する メリット(3)外注費の削減につながる メリット(4)助成金の利用で経済的な負担軽減につながる メリット(5)SDGs推進によって企業価値が向上する |

〇これらのメリットに魅力を感じる場合は、ぜひ障がい者雇用を積極的に進めてみてください。

〇ただし、障がい者雇用を始めるときには、以下のようなデメリットとその対策についても必ず検討しましょう。

| 障がい者雇用を始めるときに検討するべきデメリット |

| ・障がい者に必要なサポートを行うための環境改善コストがいくらになるのか

・ほかの従業員の理解を得られずトラブルになったり士気が低下したりしないか ・障がいのある従業員に合わせた業務の切り出しが負担にならないか |

〇障がい者雇用を検討しているものの「メリットよりも課題が気になる」という企業様はぜひ私たちが運営するコルディアーレ農園にお問い合わせください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度