コラム詳細

2025/04/11

autorenew2026/01/06

障害者差別解消法を守るために就労面ですべき3つの取組みを徹底解説

「障がい者雇用を進めるにあたって、障害者差別解消法という法律を知った。対応が求められる事例はサービスを提供する局面ばかりのようだけれど、企業として就労面で気を付けることはないのか」

「障害者差別解消法を遵守するために、就労面ですべきことがあれば、具体的に知りたい」

このように、就労面でも障害者差別解消法に違反することなく、適切な対応をしたいとお考えではないでしょうか。

障害者差別解消法は、「事業者が事業を行う」際の、顧客に対する差別禁止や配慮の提供について、説明や議論がよくなされます。

雇用や就労の分野で求められる対応については別途、障害者雇用促進法で定められているためですが、だからと言って就労面において障害者差別解消法を無視してよいというわけではありません。

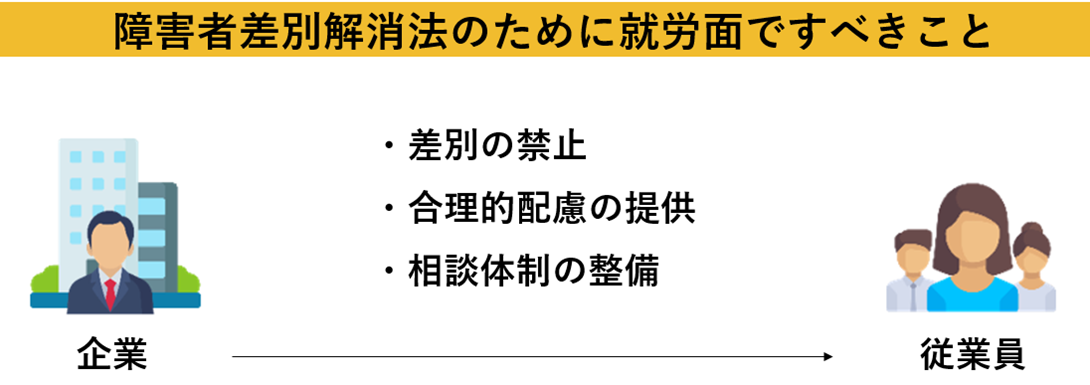

以下のように、企業で働く従業員の就労面に対してすべきこともあります。

この「従業員」というのは、障がい者雇用枠で採用した、障がい者手帳を所持する障がい者の方だけではありません。

手帳を所持していなくても、日常生活・社会生活を送る上で何らかの支障があり、サポートが必要な方を含みます。

しかし、そのような方への差別をなくすための対応策や、適切な合理的配慮の決定方法は、どのようにすればいいのか、判断に迷う企業の方は多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、以下のポイントについて詳しくご紹介します。

| この記事で分かること |

| ・障害者差別解消法のために就労面でもすべきことがある

・就労面ですべき具体的な3つの取り組み ・障害者差別解消法への対応にハードルを感じる場合に利用できる外部の支援 |

障害者差別解消法の就労面ですべきことを理解し、全従業員が過ごしやすい職場環境に改善できるように、ぜひ最後まで読み進めていただけると幸いです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 障害者差別解消法のために就労面でもすべきことはある

2. 障害者差別解消法を遵守するために就労面ですべきこと3つ

3. 【障害者差別解消法のために就労面ですべきこと1】障がい者手帳を持っていない従業員に対しても差別を排除する

4. 【障害者差別解消法のために就労面ですべきこと2】障がい者手帳を持っていない従業員に対しても合理的配慮を提供する

5. 【障害者差別解消法のために就労面ですべきこと3】障害者雇用促進法の遵守を徹底する

6. 障害者差別解消法への対応にハードルを感じる場合は外部の支援を積極的に利用しよう

7. まとめ

1. 障害者差別解消法のために就労面でもすべきことはある

冒頭でもお伝えした通り、障害者差別解消法を遵守するには、企業として、従業員の就労面に対してもすべきことがあります。

なぜなら、障害者差別解消法の目的には、「障がいのある方もない方も共に生きる社会(共存共栄)」を目指すことが掲げられていて、それを実現するには就労面における差別禁止や合理的配慮が重要になるからです。

障害者差別解消法については、「事業者が事業を行う」際の、「顧客」に対する差別禁止や配慮の提供について、説明や議論が行われることが少なくありません。

しかし、障害者差別解消法の対象となる障がい者の範囲は以下のように幅広く、身体・知的・精神(発達)障がい者だけにととまらず、心身の機能にさまざまな障がいがある方を含んでいます。

| 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 |

引用:障害者差別解消法

つまり、障がい者手帳を所持する方だけでなく、手帳を所持しなくても、サポートが必要な方に対しては、障害者差別解消法で規定されている、差別の禁止や配慮の提供をしていかなくてはなりません。

そう考えると、あらゆる方が働く会社という場所では、従業員の就労面においても、企業として求められることはあると考えられるのです。

実際、企業が従業員に対する配慮を怠ったことにより、訴訟トラブルになったケースもあります。

| 企業が従業員に対する配慮を怠ったことにより訴訟になった事 |

| ある特例子会社(※1)では、交通事故を原因とする高次脳機能障がい(※2)のある従業員が働いていましたが、「障がい特性に配慮した措置を講じる義務を怠った」として、提訴しました。

(※1)障がい者雇用の促進と安定を図るために設立された子会社 (※2)症状として、ミスが増えるなどの注意障がいや、計画を立てて物事を実行できなくなる遂行機能障がい、忘れっぽくなるなどの記憶障がいなどがある

なぜなら、従業員の方は入社時に以下の申し入れをしたにもかかわらず、会社側が受け入れてくれなかったからです。

・指示は一度につき二つまでにしてほしい ・ブラウスやスーツが着られない

裁判の結果、以下の内容での和解が成立することになりました。

・会社は解決金として200万円を支払う ・会社は厚生労働省の指針に沿った合理的配慮の提供が円滑に行われるように、組織的な職場環境の改善に努める

障害者差別解消法そのものについては、違反してもただちに罰則が科されることはありません。

しかし、企業が従業員に対する配慮を怠ると、訴訟リスクや、企業イメージが悪化するリスクがあるのです。 |

このように、障害者差別解消法を遵守するためには、雇用した従業員の就労面においても、すべきことを怠ってはいけません。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 障害者差別解消法を遵守するために就労面ですべきこと3つ

障害者差別解消法を遵守するためには、雇用した従業員の就労面においても、すべきことがあるとお分かりになったと思います。

具体的な取り組みとして、以下の3つをご紹介します。

| 障害者差別解消法を遵守するために就労面ですべきこと3つ |

| ・障がい者手帳を持っていない従業員に対しても差別を排除する

・障がい者手帳を持っていない従業員に対しても合理的配慮を提供する ・障害者雇用促進法を徹底する |

あなたの企業でも取り入れられるように、ぜひ参考にしてみましょう。

対象は障害者差別解消法の方が広いですが、やるべきこととしては障害者雇用促進法と共通する部分が多いので、「【2024年】障害者雇用促進法とは?押さえるべき改正内容も解説」も、ぜひご覧ください。

2-1. 障がい者手帳を持っていない従業員に対しても差別を排除する

障がい者手帳を持つ方だけでなく、持っていない従業員の方に対しても、差別を排除するようにしましょう。

なぜなら、障害者差別解消法に「差別の禁止」が明記されているからです。

また、先程ご紹介したように、その対象は障がい者手帳の有無に関係なく、障がいや社会的障壁のために相当な制限を受けている全ての人です。

このため、そうした従業員の労働能力を適正に評価することなく、「人とは違う」という理由で、他の従業員と異なる以下のような対応をしてはいけません。

| ・昇進の対象としない

・特定の職務を割り当てる(割り当てない) ・雇用形態を変更する ・退職の勧奨対象とする |

一方、差別にならないのは、以下のようなケースです。

| ・合理的配慮の結果として、スムーズに職務に取り組めるようになったAさんの能力と、Bさんの能力を比較して、より優れていると判断したBさんを昇進させる

・研修内容を理解できるように、独自メニューの研修をするなど、その従業員に配慮した結果、人と異なる対応になる |

このように、障がいや社会的バリアのために制限を受けている従業員に対する就労面での差別を排除して、全ての従業員がその能力を活かせるようにすることが重要です。

具体的な対応策については、「3.【障害者差別解消法のために就労面ですべきこと1】障がい者手帳を持っていない従業員に対しても差別を排除する」で解説するので、ぜひご参考ください。

2-2. 障がい者手帳を持っていない従業員に対しても合理的配慮を提供する

「合理的配慮」というと、障がい者の方に提供するイメージがありますが、障がい者手帳を持っていなくてもサポートを必要とする従業員に対して、配慮をしましょう。

障害者差別解消法では、障がい者手帳の有無に関わらず、障がいや社会的バリアにより制限を受けている全ての人に対して、企業に「合理的配慮の提供」を義務付けているからです。

就労面での合理的配慮とは、障がい者の方や、サポートを必要とする方の均等な待遇の確保や、それらの方の能力を有効に発揮する際に支障となっている事情を改善するための措置のことです。

具体例の一部として、以下のような措置が挙げられます。

| 足が不自由な方 | 作業しやすくなる工夫を行う

(例) ・出入り口に近い座席にする ・机の高さを調節する |

| 難しい概念が理解しにくい方 | 作業手順を分かりやすく示す

(例) ・図などを活用した業務マニュアルを作成する ・業務指示は内容を明確にして、一つずつ行う |

| 精神障がいがある方など | 通院・体調に配慮する

(例) ・遅刻・早退を認める ・休暇を取得させる ・休憩を長めに取らせる、こまめに取らせる |

その人の状態や職場環境によって、求められる配慮は異なるので、どのような措置を取るかについては、従業員本人とよく話し合った上で決めることが重要です。

具体的な対応策については、「4.【障害者差別解消法のために就労面ですべきこと2】障がい者手帳を持っていない従業員に対しても合理的配慮を提供する」で解説しますので、そちらをご参考ください。

2-3. 障害者雇用促進法の遵守を徹底する

障害者差別解消法の遵守も大切ですが、企業においては「障害者雇用促進法」を徹底することが、非常に重要になります。

なぜなら、企業が障がい者雇用を進めていく上では、それを義務付ける法的根拠である、障害者雇用促進法を必ず守ることが前提となるからです。

ただし、「障がい者」の定義については、以下のように、障害者雇用促進法と障害者差別解消法で、対象範囲が異なります。

| 障害者雇用促進法 | 障がい者手帳を所持する方 |

| 障害者差別解消法 | 上記に加えて、障がい者手帳を所持しなくても、サポートが必要な方 |

そのため、「障がい者」の対象が幅広く設定されている障害者差別解消法を守るためには、障害者雇用促進法と並行して、先程ご紹介した、以下の2つにも取り組まなくてはなりません。

| ・障がい者手帳を持っていない従業員に対しても差別を排除する |

企業の方においては、障害者雇用促進法を絶対に遵守することを前提にした上で、障害者差別解消法についても取り組んでいきましょう。

障害者雇用促進法の具体的なポイントについては、「5.【障害者差別解消法のために就労面ですべきこと3】障害者雇用促進法の遵守を徹底する」で解説しますので、ぜひご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 【障害者差別解消法のために就労面ですべきこと1】障がい者手帳を持っていない従業員に対しても差別を排除する

障害者差別解消法を遵守するために、就労面ですべき具体的な取り組みがお分かりになったと思います。

そのうちの一つである「差別を排除する」という点を、企業の全従業員に徹底していくには、以下の3つの対応策が非常に重要です。

| 雇用における差別を排除するための対応策3つ |

| ・マニュアルを作成・周知させる

・サポートが必要な方とコミュニケーションを取る ・トラブル対応の担当者を決定する |

差別を排除し、全ての従業員の方が働きやすい環境を作るために、参考にしてみましょう。

3-1. マニュアルを作成・周知させる

差別を排除するには、マニュアルを作成し、企業全体に周知する必要があります。

なぜなら、企業側が「障害者差別解消法を遵守しよう」「差別をやめよう」と発したところで、従業員の判断に委ねる部分が大きく、全員の意識を変えられないからです。

そこで、担当者の方が以下の内容を盛り込んだマニュアルを作成し、全従業員に配布しましょう。

| ・人と違うことを理由に、他の従業員と異なる対応をするのは、「差別」に該当すること

・「合理的配慮」とは、サポートが必要な方の能力を有効に発揮する際に支障となっている事情を改善するための措置のこと ・無理のない範囲で、合理的配慮を提供しなければならないこと |

障害者雇用促進法においても、こうした意識の醸成は必要ですが、障害者差別解消を遵守するには、対象を絞り過ぎないマニュアルにすることが大切です。

このマニュアルを周知することにより、「差別してはいけない」という共通認識が生まれ、企業全体として障害者差別解消法の遵守を進められるでしょう。

| 【対象を絞りすぎないためのヒント】

差別を禁じる対象の範囲については、以下のような情報を参考に方針を定めると良いでしょう。

・難病患者の方も障害者差別解消法の対象となり得る 参考:内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Q&A集<地方公共団体向け> 」

・障害者差別解消法の対象としてLGBTや認知症の方も議論されたことがある |

3-2. サポートが必要な方とコミュニケーションを取る

特に同じ部署の従業員の方には、サポートが必要な方とコミュニケーションを取ってもらうようにしましょう。

なぜなら、差別や偏見は「知らない」状態から生まれやすく、コミュニケーションを取って相手の特性を理解できると、自分とは違う部分があっても、受け入れやすくなるからです。

職場には、特に障がい者雇用枠で採用されていなくても、実はサポートが必要な方もいるので、そういう方に対しても、しっかりとコミュニケーションを取りましょう。

例えば、飲食店で働くAさんは、大勢の客で混み合うランチタイムでも、同僚のBさんに急ぐ様子がないことを、内心では良く思っていませんでした。

しかし、休憩中にBさんに「大丈夫ですか?」と声をかけると、「生まれつきの股関節の形成の関係で、素早く動くのは苦手なんです」と、打ち明けられたのです。

それからは、Bさんには厨房に近いテーブルを担当してもらうようになり、お互いに気持ちよく働けるようになりました。

このように、知らないことが原因で差別が生まれているケースは多いので、サポートが必要な方とコミュニケーションを取る機会を大切にするように呼びかけましょう。

| コミュニケーションは大切だが、無理やり聞き出すのはやめよう |

| サポートが必要な方とコミュニケーションを取り、理解を深めるのは大切ですが、話したがっていない相手から無理やり聞き出すのはやめましょう。

なぜなら、事故に遭ったり、病名を告げられりした直後など、本人がまだ受け入れられていない場合や、話す相手を慎重に選んでいる場合があるからです。

「大丈夫ですか?」「お手伝いしましょうか?」といった声掛けは有効ですが、いきなり「どうして◯◯ができないの?」と、質問攻めにすることは避けましょう。 |

3-3. トラブル対応の担当者を決定する

実際に差別が起きてしまっても、すぐに対応できるように、社内に相談窓口を設置するなど、トラブル対応の担当者を決定しましょう。

なぜなら、決まった担当者が対応することで、知見を蓄積できるからです。

「どの対応から差別に該当するか」は、その人の性格や、言われた人の関係性によって解釈が異なることがあります。

受け付けた内容についての自主的な判断・解決が難しい場合は、紛争解決の援助制度が用意されているので、都道府県労働局の職業安定部に相談することが可能です。

企業として、どう線引きしていくかを明確にするためにも、トラブル対応の担当者を決定し、再発防止に努めましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 【障害者差別解消法のために就労面ですべきこと2】障がい者手帳を持っていない従業員に対しても合理的配慮を提供する

差別を排除するためにすべきことがお分かりになったところで、障害者差別解消法を遵守するには、「合理的配慮の提供」についても、取り入れる必要があります。

その人の状態や職場環境によって、求められる配慮は異なるので、以下の4ステップで導入しましょう。

| 合理的配慮を提供するための4ステップ |

| (1)合理的配慮を必要としている従業員を把握する

(2)本人と必要な配慮に関して話し合う (3)合理的配慮を確定する (4)所属部署で説明を行う |

あなたの企業のサポートを必要としている方に、適切な合理的配慮ができるように、ぜひ参考にしていただければと思います。

4-1. 合理的配慮を必要としている従業員を把握する

まずは、合理的配慮を必要としている従業員を把握しましょう。

「配慮してほしいなんて言ったら、クビになるのでは?」と考える方もいるため、従業員本人から申し出があるとは限らないからです。

また、特に障がい者雇用枠で採用されていなくても、実はサポートが必要な方もいるので、以下のように画一的な手段で、合理的配慮の提供の申し出を呼びかけましょう。

| ・一斉メール送信

・書類の配布 ・社内報 |

絶対にしてはいけないのは、「できるだけ自分の力だけで頑張りたい」と思っている従業員に対して、「合理的配慮が必要だよね?」と決めつけて、一方的に話を進めることです。

呼びかけに対する申し出があった、サポートを必要としている従業員だけに、合理的配慮を提供するようにしましょう。

4-2. 本人と必要な配慮に関して話し合う

次に、本人と必要な配慮に関して話し合います。

なぜなら、以下の項目について確認する必要があるからです。

| ・その人の状態

・職場で支障と感じている事柄 ・配慮事項への意向 |

個室を用意して、まとまった時間を取り、サポートを必要としている従業員本人と面談を行いましょう。

本人の意向が十分に確認できない場合は、家族や、かかりつけ医、本人が利用している支援機関の担当者などから、支障となっている事項やその対処方法についての意見を聞くことも有効です。

4-3. 合理的配慮を確定する

本人の意向を十分に尊重して、提供する合理的配慮を確定し、本人に伝えます。

その際、本人が希望していた措置が企業にとって「過重な負担」となり、提供しやすい措置に変更した場合は、その理由を本人に説明しなければなりません。

例えば、「人混みが苦手で通勤ラッシュが辛いから、会社を徒歩圏内に移転してほしい」と、申し出があっても、実現は難しいでしょう。

しかし、企業として、ラッシュアワーを避けた時差出勤や、テレワークを提案することはできます。

そんな時、両者が納得できる措置まで話し合い、合理的配慮を確定することが重要なのです。

合理的配慮は一度、確定したら変えられないものではありません。その人の状態が変化したり、異動があったりするため、その都度、検討していきましょう。

4-4. 所属部署で説明を行う

合理的配慮が確定したら、所属部署の上司や同僚に、配慮事項の説明を行います。

サポートが必要な方の能力を、十分に発揮できるようにするためです。

なお、説明に当たっては、本人の意向を踏まえて、以下の点について、十分に打ち合わせしておきましょう。

| ・説明内容

・説明する対象者の範囲 |

「病名は知られたくない」「◯◯さんには知られたくない」などの本人の意向を確認した上で、所属部署での説明を行い、サポートが必要な方に合理的配慮を提供していきましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 【障害者差別解消法のために就労面ですべきこと3】障害者雇用促進法の遵守を徹底する

障害者差別解消法を遵守するために、就労面ですべきことはお分かりになったと思いますが、企業が障がい者雇用を進める上では「障害者雇用促進法」の遵守が前提となります。

具体的にどういったことを行うべきかというと、以下の5つです。

| 企業がしなければならないこと |

| 1.障がい者に対して差別せず合理的配慮をしなければならない |

| 2.障がい者を解雇する場合には「解雇届」を提出しなければならない |

| 3.法定雇用率以上の割合で、障がい者を雇わなければならない |

| 4.障がい者の雇用状況を毎年報告しなければならない |

| 5.障がい者職業生活相談員を選任しなければならない |

これらにどう取り組めば良いかは、「【2024年】障害者雇用促進法とは?押さえるべき改正内容も解説で詳しく解説しているので、合わせてご参考ください。

この5つのうち、「3.法定雇用率以上の割合で、障がい者を雇わなければならない」については、その対象となる障がい者は基本的に、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳といった、障がい者手帳を持つ人とされています。

したがって、障害者雇用促進法においては「1.障がい者に対して差別せず合理的配慮をしなければならない」の対象が、自ずと障がい者手帳を所持する人に絞られます。

繰り返しになりますが、障害者差別解消法を遵守するためには、こうした障害者雇用促進法で求められる対応を徹底した上で、障がい者手帳を持たない人に対しても差別をせず、合理的配慮を提供することが重要となるのです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 障害者差別解消法への対応にハードルを感じる場合は外部の支援を積極的に利用しよう

障害者差別解消法を徹底的に遵守するためにすべきことがお分かりになっても、「全てを自社で対応していくのは難しそう」と感じる方は、多いのではないでしょうか。

障がい者雇用はあなたの企業だけで進めていく必要はなく、以下の4つの外部の支援を利用することが可能です。

| 積極的に利用したい外部の支援4つ |

| ・ハローワーク

・地域障害者職業センター ・障害者就業・生活支援センター ・障がい者雇用支援サービスを行う民間企業 |

専門的な支援を受けられるように、ぜひ参考にしてみましょう。

6-1. ハローワーク

ハローワークに相談すると、障がい者雇用に関する幅広い情報を、無料で提供してもらえます。

厚生労働省が運営する、総合的な雇用サービス機関だからです。

そのため、障がい者雇用に悩んだ時は、まずはハローワークに相談するのがおすすめです。

また、以下の内容が知りたい時についても相談すると、地域の関係機関と連携して、支援してもらえます。

| ・サポートが必要な従業員が受けている差別への対応

・サポートが必要な従業員への合理的配慮の提供例 |

ハローワークは、各都道府県に1か所以上、全国では56か所にあります。

あなたの企業の近くのハローワークについては、厚生労働省「障害者に関する窓口」より、相談窓口の住所や電話番号をご確認ください。

6-2. 地域障害者職業センター

地域障害者職業センターに相談すると、より専門的な支援を無料で受けられます。

障害者雇用促進法に基づき、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」が運営する機関だからです。

サポートが必要な方が職場に定着できるように働きかけるジョブコーチや、職業カウンセラーに支援してほしい場合は、地域障害者職業センターに相談しましょう。

地域障害者職業センターは、各都道府県に設置されています。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」より、住所や電話番号をご確認ください。

6-3. 障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、障がい者の方や、そのご家族を中心に支援している機関ですが、企業に対しても無料でアドバイスを行っています。

運営主体は、都道府県知事が指定した、一般社団法人や一般財団法人、社会福祉法人、医療法人などです。

以下のようにお考えの企業は、障害者就業・生活支援センターに相談しましょう。

| ・雇用した障がい者が長く働けるように、生活リズムや健康管理からサポートをしたい

・生活面と雇用面の両方をバックアップしたい |

障害者就業・生活支援センターは、全国に 、設置されています。(2024年4月時点)

「令和6年度障害者就業・生活支援センター 一覧」より、住所や電話番号をご確認ください。

6-4. 障がい者雇用サービスを提供する民間企業

障がい者雇用サービスを提供する民間企業は、他の機関とは異なり、サービスによっては有料となりますが、企業の業種や規模に合わせた柔軟なサポートをしてくれるのが魅力です。

以下のようにお考えの企業は、相談してみましょう。

| ・業種に合った、合理的配慮のマニュアルを作成したい

・規模や配置に合わせた、障がい者雇用の取り組み方法を提案してほしい |

あなたの企業にぴったりの、きめ細やかなサポートが期待できるので、障がい者雇用に初めて取り組む企業におすすめです。

|

障がい者雇用支援サービスを活用するなら JSHのコルディアーレ農園にご相談ください |

| 障害者差別解消法で順守すべき差別の排除や、合理的配慮の提供、相談体制の整備を、今すぐに着手するのは難しい部分もあるのではないでしょうか。

そのような企業の方は、ぜひJSHの障がい者雇用支援サービスの活用をご検討いただければ幸いです。

JSHでは、企業に対して屋内型農園の「コルディアーレ農園」の区画と水耕栽培設備を貸し出し、主に九州在住の障がい者人材をご紹介するサービスをご提供しています。

以下のように、障がい者人材をお探しの企業様と、働きたい障がい者の方の架け橋となるのが、JSHの障がい者雇用支援サービスです。

コルディアーレ農園では、障がい者の方に、整備された環境の下で葉物野菜やハーブなどの栽培に携わっていただいています。

また、精神科勤務経験のある看護師が唯一常駐するなど、多数の有資格者による手厚いサポートがあるため、高い定着率を期待していただくことが可能です。

弊社の農園型障がい者雇用支援サービスを導入いただいている企業さまは190社以上で、その継続率は99%(2024年6月時点)にも上ります。

少しでも興味を持って下さった方は、お気軽に下記ボタンからコルディアーレ農園の資料をご請求ください。

|

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. まとめ

障害者差別解消法を遵守するために就労面ですべきことについて、詳しくご紹介させていただきました。

改めて、ポイントをおさらいしましょう。

障害者差別解消法を遵守するために、企業として、障がい者手帳を持つ方だけでなく、持っていなくてもサポートが必要な方に対して、就労面でもすべきことはあります。

具体的には、以下の3つの取り組みが必要です。

| ・障がい者手帳を持っていない従業員に対しても差別を排除する

・障がい者手帳を持っていない従業員に対しても合理的配慮を提供する ・障害者雇用促進法を徹底する |

雇用における差別を排除するためには、以下の3つの対応策が重要です。

| ・マニュアルを作成・周知させる

・サポートが必要な方とコミュニケーションを取る ・トラブル対応の担当者を決定する |

合理的配慮を提供するには、以下の4ステップで導入しましょう。

| (1)合理的配慮を必要としている従業員を把握する

(2)本人と必要な配慮に関して話し合う (3)合理的配慮を確定する (4)所属部署で説明を行う |

企業が障がい者雇用を進める上では、「障害者雇用促進法」についても遵守する必要があり、具体的にやるべきことは以下の5つです。

| ・障がい者に対して差別せず合理的配慮をしなければならない

・障がい者を解雇する場合には「解雇届」を提出しなければならない ・法定雇用率以上の割合で、障がい者を雇わなければならない ・障がい者の雇用状況を毎年報告しなければならない ・障がい者職業生活相談員を選任しなければならない |

障害者差別解消法への対応にハードルを感じる場合は、以下の4つの外部の支援を積極的に利用しましょう。

| ・ハローワーク

・地域障害者職業センター ・障害者就業・生活支援センター ・障がい者雇用支援サービスを行う民間企業 |

この記事を元に、障害者差別解消法における雇用面ですべきことについて理解が深まり、あなたの企業の職場環境をよりよくしていけることを、お祈りしています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度