コラム詳細

2025/05/20

autorenew2025/11/25

法定雇用率未達成のリスクとは?企業名公表を避けるための施策も解説します

「法定雇用率が未達成だとどうなるのか?」

「法定雇用率を達成するためには何から取り組むべきか?」

法定雇用率の達成は『障害者雇用促進法』で定められた企業の法的な義務の一つで、常用従業員40名以上の企業は毎年6月1日時点の障がい者の雇用情報をハローワークに届け出なければなりません。

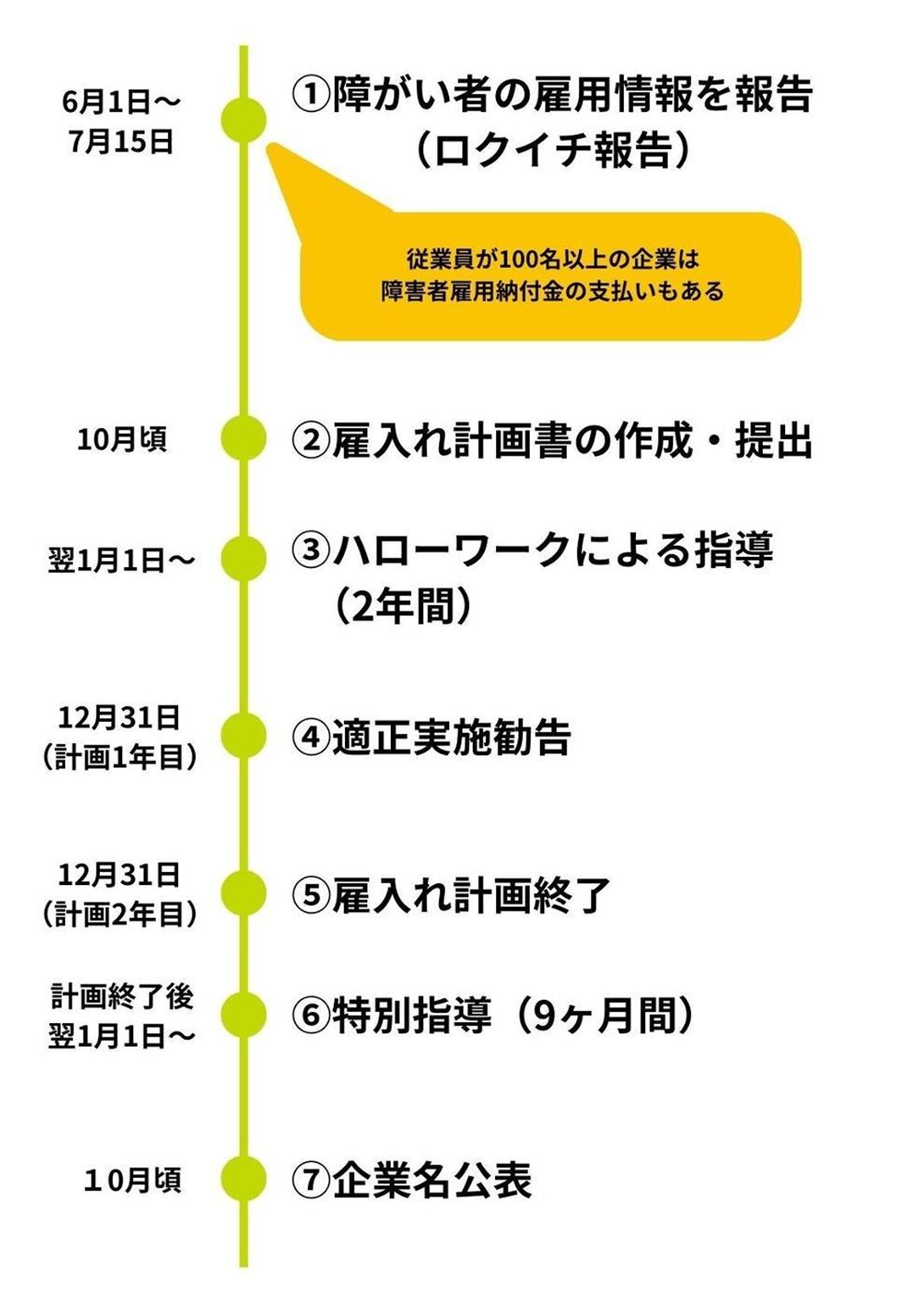

その際、法定雇用率が未達成の場合は以下のような指導や罰則が段階的に課されます。

| 法定雇用率が未達成の場合の指導や罰則が課される流れ |

| 1.ハローワークから「雇入れ計画書」の作成・提出命令が出される(2年間)

(従業員数100名以上の企業のみ、障害者雇用納付金の支払いもあり)

2.雇入れ計画1年目の12月時点で実施状況が悪い企業には「適正実施勧告」が入る

3.雇入れ計画2年目の終期、雇用状況が悪ければ「特別指導」が入る(9ヶ月間)

4.2年9ヶ月の指導期間を経ても改善が見られないと判断されれば企業名が公表される |

上記の指導や罰則は、企業の障がい者雇用に向けた取り組みを促し、実効性を高めることを目的として設けられていますが、罰則が課されることによって企業は様々なリスクや影響を受けます。

| 未達成の場合のリスクや影響 |

| ・納付金の支払いによって経済的な負担がかかる

・「雇入れ計画書」の作成や提出、定期的な進捗報告などの業務負担が増える・企業イメージや社会的な信用が低下する ・就職や転職を希望する人が減少し、人材の確保が難しくなる ・現在働いている従業員のモチベーション低下につながる |

上記のリスクは単体でも企業にとっては大きな痛手ですが、それぞれのリスクが掛け合わさることで企業へのダメージはさらに重大になります。

特に、法定雇用率未達成の企業として企業名が公表されると、企業の信用やイメージを回復するのは容易ではありません。そのため、もしあなたの会社が法定雇用率が未達成の状態なら、今すぐに対策を始めるべきです。

そこで、この記事では「法定雇用率が未達成の場合の罰則やリスクとその対処法」について解説しています。

この記事を読めば、法律遵守や法定雇用率を達成することの重要さと、雇用率未達成の状況を回避するために行うべき施策について理解できます。

法律を遵守して企業の信用やイメージを守りたいとお考えの方は、ぜひこの記事を最後まで読み進めてください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 法定雇用率が未達成の場合は段階的に指導や罰則が課される

2. 【法定雇用率が未達成の場合の措置1】障害者雇用納付金が徴収される

3. 【法定雇用率が未達成の場合の措置2】ハローワークから雇用率達成に向けた指導が入る

4. 【法定雇用率が未達成の場合の措置3】企業名が公表される

5. 法定雇用率が未達成の場合は企業の信用や経営全般に重大な影響を及ぼす

6. 法定雇用率未達成を避けるために取り組むべき施策4つ

7. 自社だけで法定雇用率の未達成を回避するのが困難なら支援機関のサポートを活用しよう

8. まとめ

1.法定雇用率が未達成の場合は段階的に指導や罰則が課される

障がい者の雇用機会を確保して社会参加を促進するために、障がい者雇用に取り組むことは企業が社会的責任として義務付けられていることです。

そこで、企業の障がい者雇用に向けた取り組みを促し実効性を高めることを目的として、未達成の場合には具体的な罰則や指導が設けられています。

ハローワークへの法定雇用率の報告を行い、未達成だった場合に辿ることになる経過は以下の通りです。

上記の通り、ハローワークからの段階的な指導を経て、最終的には法定雇用率未達成企業として企業名が公表されてしまいます。

企業名が公表されれば企業としては大きな影響を受けることになるため、なんとしても避けなければなりません。

とはいえ、法定雇用率が未達成だからといっていきなり企業名が公表されるのではなく、障がい者雇用の状況をハローワークに届け出てから企業名が公表されるまでには2〜3年程度の猶予があります。

この間、真摯に障がい者雇用に取り組めば、多くの場合企業名の公表まで至ることはありません。

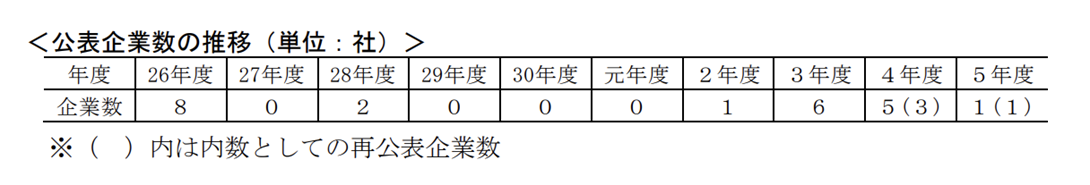

実際に、過去10年間で企業名が公表された件数の推移をご覧ください。

引用:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について」

この通り、企業名公表にまで至るのはごく僅かのため、早めに障がい者雇用を進めるための対策を打てば回避することは十分に可能です。

具体的な指導や罰則の内容や回避するための方法については、次から順番に解説していきますので、このまま読み進めてください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2.【法定雇用率が未達成の場合の措置1】障害者雇用納付金が徴収される

法定雇用率が未達成の場合、まずは障害者雇用納付金の徴収があります。

障害者雇用納付金とは、障がい者雇用に取り組むに当たって企業間に発生する経済的な負担を調整するために設けられている制度です。

障害者雇用納付金の概要やリスク、実際にいくら徴収されることになるのかは、以下より詳しく解説していきます。

2-1.障害者雇用納付金の概要

障害者雇用納付金とは、障がい者雇用に取り組む際の企業間の経済的な負担を調整し、安定した障がい者雇用を実現するために設けられた制度です。

障害者雇用納付金の対象や金額については、以下の通りです。

| 目的 | 障がい者雇用における企業間の経済的な負担を調整する |

| 対象企業 | 法定雇用率未達成で常用従業員数が100名以上の企業 |

| 対象期間 | 前年4月〜次の年の3月(1年間) |

| 徴収金額 | 不足している人数1人につき月額50,000円 |

| 申告期限 | 毎年4月1日〜5月15日 |

| 支払い期限 | 原則として5月15日までに一括で支払う

(ただし、徴収金が100万円を超える場合は3回に分けて支払うことができる) |

徴収された障害者雇用納付金は、法定雇用率を超えて障がい者を雇用している企業に支給される「調整金」や「報奨金」の財源となります。

2-2.障害者雇用納付金を徴収された場合のリスクや影響

法定雇用率が未達成のために障害者雇用納付金を徴収された場合、企業にとって一番負担となるのはやはり経済的な負担でしょう。

障害者雇用納付金は、雇用人数が不足し続ける限り毎年支払わなければならないため、企業の大きな負担になります。

例えば、1年間を通して毎月5人の障がい者雇用の人数が不足していた場合、支払わなければならない納付金は以下の通りになります。

| 5人×50,000円×12ヶ月=3,000,000円 |

さらに、未達成企業として企業名が公表されるまでの約3年間納付金の支払いが続くと考えると、企業は納付金の支払いだけで900万円の支払いが発生します。

このように、多額の納付金を支払うことは企業にとって非常に大きな経済的負担になるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3.【法定雇用率が未達成の場合の措置2】ハローワークから雇用率達成に向けた指導が入る

法定雇用率が未達成だった場合、障害者雇用納付金と並行してハローワークから雇用率達成に向けた指導も行われます。

詳しい指導の内容や具体的な期間については、以下より詳しく解説していきます。

3-1.ハローワークによる指導の概要

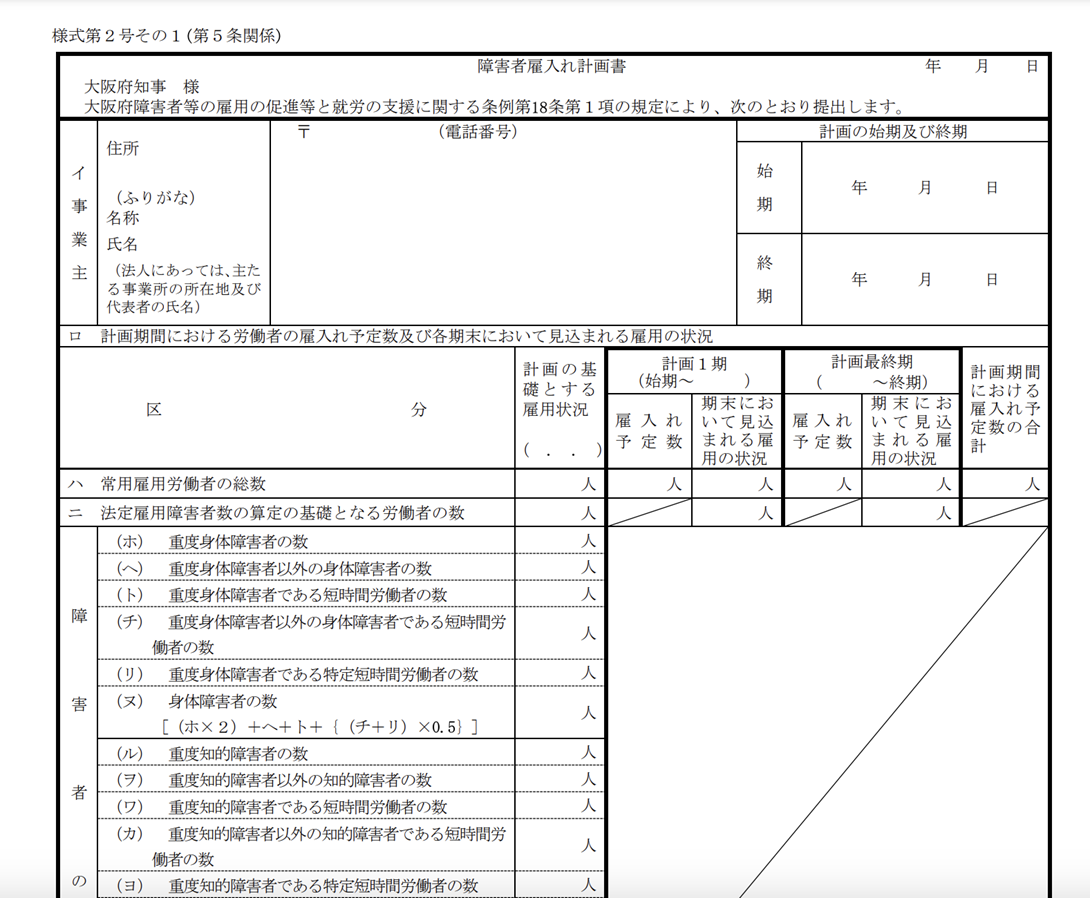

法定雇用率が未達成だった場合、まずはハローワークから雇入れ計画書の作成と提出が命じられます。

雇入れ計画命令の概要や、対象となる企業については以下の通りです。

| 目的 | 法定雇用率未達成の企業に対して、障がい者雇用を計画的・段階的に促進する |

| 計画の内容 | ・計画の始期と終期を設定する

・計画期間中の雇入れ目標の人数を設定する(1年目・2年目それぞれ) ・障がい者雇用を行うための具体的な方法や時期を決める |

| 対象企業 | 法定雇用率が未達成の企業で、以下の条件に当てはまる企業

・実雇用率が全国平均実雇用率未満※で、かつ不足人数が5人以上の場合 ・実雇用率に関係なく、不足人数が10人以上の場合 ・雇用義務数が3〜4人の企業で、雇用障がい者の人数が0人の場合 |

| 計画実施期間 | 未達成報告の翌年1月〜2年間 |

※民間企業における2023年度の全国平均実雇用率は2.33%

ハローワークから雇入れ計画書に基づいた指導始まった後、1年目の12月の時点で予定通り計画が進んでいるのか、どれくらい雇用状況が改善されているのかを確認されます。

その際に雇用状況が思わしくなかったり計画が進んでいない場合には、ハローワークから適正実施勧告が行われ、障がい者雇用に向けた取り組みを行うよう促されます。

さらに、雇入れ計画2年目の終期を迎えても雇用状況が改善しない場合には、特別指導と呼ばれる指導が行われることになるのです。

特別指導の内容は以下の通りです。

| 対象企業 | ・実雇用率が最終年の前年の6月1日現在の全国平均実雇用率未満

・不足している人数が10人以上 |

| 指導の内容 | ・他社での障がい者雇用の成功事例や取り組みについての情報提供

・企業の状況に応じた施策や職場環境整備に関してのアドバイス ・障がいのある求職者の情報提供とマッチングのサポート ・企業を訪問しての直接的な指導 |

| 計画実施期間 | 2年間の雇入れ計画が終了してから9ヶ月間 |

特別指導では、雇入れ計画を元にした1回目の指導よりも、障がい者の雇用に向けたより具体的な指導が入ります。

また特別指導は、企業名を公表することを前提に行われるため、企業名が公表される前の最後の改善のチャンスとも言えるでしょう。

3-2.ハローワークからの指導によるリスクや影響

法定雇用率が未達成でハローワークからの指導が入った場合、早急に対応しなければならない業務が増えるため、その分企業への負担も増えることになります。

ハローワークからの指導が入ることによって早急に対応しなければならない業務には、以下のようなものがあります。

| ハローワークからの指導によって早急に対応しなければならない業務 |

| ・雇入れ計画書の作成と提出

・計画の進捗状況をハローワークに定期的に報告 ・障がい者向けの求人作成や採用活動 ・障がい者雇用の担当者や責任者の選出 |

雇入れ計画書の様式は自治体によって様式が異なりますが、以下のような書類を記入・提出することになります。

期限が決められている中で、これらの対応を行わなければならず、担当部署や従業員の負担は大きなものとなる可能性があります。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4.【法定雇用率が未達成の場合の措置3】企業名が公表される

2年9ヶ月におよぶハローワークからの指導期間が終わった後、それでも雇用状況が改善されない場合には、法定雇用率未達成企業として企業名が公表されることになります。

企業名が公表されることによるリスクや、実際に企業名公表に至った企業がどれくらいあるのかは、以下より詳しく解説します。

4-1.企業名公表の概要

法定雇用率が未達成の場合、ハローワークからの指導を受けても雇用状況が改善しない場合には、厚生労働省のホームページなどに企業名が公表されることになります。

厚生労働省が発表した資料によると、令和5年度に特別指導を経て企業名が公表した際の基準には以下の2点が挙げられていました。

| 企業名が公表になる基準(令和5年度の場合) |

| ・令和6年1月1日時点で、実雇用率が令和4年の全国平均実雇用率(2.25%)未満の場合

・法定雇用率による必要な障がい者雇用数が3〜4人で、実際に雇用できているのが0人の場合 |

参考:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について」

ただし、企業名公表の対象になっても以下のような場合には、初回に限り公表が猶予されます。

| ・直近の障がい者雇用への取り組みによって速やかに全国平均実雇用率(2.25%)を上回るか、不足人数が0人になると見込まれる場合

・特別指導後の1月1日〜1年以内に特例子会社を設立でき、それによって全国平均実雇用率(2.25%)を上回るか、不足人数が0人になると見込まれる場合 |

企業名の公表は、障がい者雇用を促進するための最終的な措置として行われているため、実際に企業名公表にまで至る企業はごく少数です。

厚生労働省が発表した「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」によると、令和4年度の指導実績と企業名の公表数は以下のようになっています。

| 障がい者の雇入れ計画作成命令の発出 | 244社 |

| 障がい者の雇入れ計画の適正実施勧告 | 94社 |

| 特別指導の実施 | 55社 |

| 企業名公表 | 5社(そのうち3社は再公表の企業) |

企業名を公表された企業は、再度ハローワークから雇入れ計画の作成を命じられ、それでも雇用状況が改善しない場合には企業名が再度公表されることになります。

4-2.企業名が公表されることによるリスクや影響

法定雇用率未達成企業として企業名が公表されることによるリスクや影響としては、主に以下のようなものがあります。

| 企業名が公表されることによるリスクや影響 |

| ・企業のイメージや社会的な信用が低下する

・就職や転職を希望する人が激減し、人材の確保が難しくなる ・現在働いている従業員のモチベーションが低下する |

未達成企業として公表される際は厚生労働省のホームページに企業名が掲載され、ニュース記事やブログなどを通して広範囲に情報が拡散されます。

そのようにして拡散されたインターネット上の情報は半永久的に残ることになるため、企業のイメージや社会的信用を大きく損なうことになるでしょう。

特に、消費者と直接関わりのある企業や株式を公開している企業が企業名を公表されると、顧客や株主からの批判や訴訟問題にも繋がる可能性があります。

| 障がい者雇用の取り組みが不足していることで株主から訴訟を起こされた企業の事例 |

| 実際に、1999年にはとある大手企業が株主から訴訟を起こされた事例があります。

法定雇用率未達成による多額の障害者雇用納付金の支払いを「会社にとっての損害だ」と問題視した一部の株主が、企業の経営者を相手に訴訟を起こしたというものです。

この訴訟は、企業が「法定雇用率達成に向けて取り組みを行う」として和解が成立しましたが、

「納付金を払えば義務が免除されるわけではない」 「企業の社会的責任として障がい者雇用に取り組まなければならない」

など、企業が障がい者雇用を進める重要性を再認識させられるきっかけの出来事となりました。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5.法定雇用率が未達成の場合は企業の信用や経営全般に重大な影響を及ぼす

法定雇用率が未達成の場合、企業は社会的な信用や経営全般に重大な影響を及ぼすことになります。

ここまで解説した未達成の場合のリスクや影響をまとめると、以下の通りです。

| 未達成の場合のリスクや影響 |

| ・納付金の支払いによって経済的な負担がかかる

・「雇入れ計画書」の作成や提出、定期的な進捗報告などの業務の負担が増える ・企業のイメージや社会的な信用が低下する ・就職や転職を希望する人が減少し、人材の確保が難しくなる ・現在働いている従業員モチベーションの低下につながる |

上記のリスクは、単体でも企業にとっては大きな痛手ですが、それぞれのリスクが掛け合わさることで企業へのダメージはさらに重大になります。

例えば、納付金の支払いと企業名の公表が同時に起こると、企業は経済的な負担が増えるだけでなく「法律を遵守しない会社」だと見なされ、新しい人材の確保や新規の取引が困難になる可能性が高くなります。

それによって企業は安定した経営を続けることも難しくなる恐れが発生します。

特に「4.【法定雇用率が未達成の場合の措置3】企業名が公表される」でも解説した通り、企業名が厚生労働省のホームページに記載されると様々な媒体で情報が拡散され、インターネット上に半永久的に情報が残ることになります。

そうなると、企業の信用やイメージを回復することも非常に困難を極めることになるでしょう。

一方で、障がい者雇用に積極的に取り組み法定雇用率を達成することは、非常に社会的意義が大きく、企業にとっても様々なメリットがあります。

| 障がい者雇用に積極的に取り組むことによるメリット |

| ・「社会的な責任を果たす企業」として社会からの信頼度や企業のイメージが向上する

・即戦力として働いてくれる人材を獲得できる可能性が高まる ・調整金・報奨金の支給などの経済的な支援が受けられる ・業務内容やフローを見直すことで全体的な業務効率がアップする ・障がいの有無に関わらず、全員が働きやすい職場環境になる |

障がい者雇用に積極的に取り組み法定雇用率を達成することで、「社会的な責任を果たしている企業」だとみなされるため、社会的な信頼度や企業のイメージが向上します。

その結果、取引先や株主との良好な関係を築きやすくなったり、顧客からの信頼を高めることにも繋がります。

企業のイメージや信頼度が高まれば、「ここで働きたい」と思って応募してくれる人も増えるため、即戦力として働いてくれる人材を確保できる可能性も高まるでしょう。

また、障がい者雇用を取り組む際に業務内容やフローを見直すことで、結果的に社内全体の業務効率がアップする可能性があり、障がいの有無に関わらず全員が働きやすい職場環境を作ることができます。

このように、法定雇用率達成に向けた取り組みを積極的に行うことで、企業の持続的な成長と社会貢献の両立が期待できます。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6.法定雇用率未達成を避けるために取り組むべき施策4つ

ここまでの解説を踏まえると、企業は法定雇用率未達成の状況を避けるべきであることはお分かりいただけたかと思います。

そこでここでは、法定雇用率の未達成を避けるために取り組むべき施策を4つ解説します。

| 法定雇用率未達成を避けるために取り組むべき施策 |

| ・自社の現状を把握し雇用の計画を立てる

・採用戦略を見直し採用対象を拡大する ・受け入れ体制を整える ・定着率を向上させる |

これからどのような取り組みを行う必要があるのかイメージを掴みやすくするために、優先度の高いものから順にご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

6-1.自社の現状を把握し雇用の計画を立てる

法定雇用率未達成を避けるための施策としてまずすべきことは、自社の現状を把握して雇用に向けて計画を立てることです。

なぜなら、自社の状況を最初に把握しておくことで、「いつまでに何人の障がい者を雇用すればいいのか」「そのためには何をすべきなのか」が明確になるため、迷わず取り組めるようになるからです。

自社が何人の障がい者を雇用する必要があるのかは、以下の計算式で求められます。

| 法定雇用率に基づいた雇用すべき障がい者の人数 |

| (常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.025 |

※常用労働者は週30時間以上勤務する人、短時間労働者は週20時間以上30時間未満で勤務する人

例えば常用従業員が100人の民間企業の場合、上記の式に基づいて計算すると2.5人ですが、小数点以下は切り捨てとなるため、実際に雇用すべき人数は2人となります。

(重度身体障がい者、重度知的障がい者の場合は1人)

法定雇用率に基づいた雇用人数と自社が実際に雇用している人数にどれくらい差があるのか、明確にしてから雇用に向けた計画を立てることが重要です。

法定雇用率の計算方法については、下記の記事でさらに詳しく解説していますのでご参考ください。

参考記事:法定雇用率達成に向けた、雇用障がい者数の計算をシミュレーション付で解説

6-2.採用戦略を見直し採用対象を拡大する

続いて、採用戦略を見直して採用対象を拡大することも重要です。

なぜなら、採用対象を拡大することでこれまでよりも幅広い層にアプローチできるため、より多彩な人材からの応募が期待できるからです。

それによって人材の採用が進み、法定雇用率を達成できる可能性も高まります。

具体的には、以下のような取り組みを行うことがおすすめです。

| 採用戦略を見直す | ・大都市圏から地方都市まで範囲を広げるなど、採用対象の地域を広げる

・ハローワーク、合同企業相談会、特別支援学校など募集の窓口を広げる ・採用前に職場実習を行い入社後のミスマッチを防ぐ |

| 採用対象を拡大する | ・週10時間以上20時間未満で働く特定短時間労働者の採用を検討する

(雇用人数を0.5人としてカウントできるため) ・特定の障がい種別だけでなく、幅広い障がい種別の採用を検討する |

採用対象の地域や障がい種別の条件を広げて多数の募集窓口から求職者を募集することで、より多くの求職者にアプローチできます。

とはいえ、せっかく採用した人材が入社後にミスマッチを感じて離職するのは避けたいところです。

そこで、採用前に職場実習を実施して実際の業務を体験してもらうことで、入社後のミスマッチを防ぎ安定して働き続けてもらえる可能性が高まります。

6-3.受け入れの体制を整える

法定雇用率達成に向けた採用活動を行うのと並行して、採用した人の受け入れ体制を整えることも必要です。

社内の受け入れ体制を整えることで、入社した方が安心して働けるようになるため、長期的に安定した障がい者雇用が実現できるようになります。

入社した方の能力を活かした適切な業務の配分とそのためのサポートをすることで、障がい者の方でも即戦力として活躍できれば、「組織の強化」と「社会的責任を果たす」ことの両立も期待できるでしょう。

受け入れ体制を整えるための具体的な取り組みには、以下のようなものがあります。

| 社内の理解を深める | ・障がい者雇用の目的や重要性を社内で共有する

・障がいに対する理解や知識を深めるための社内研修を行う |

| 職場の体制・環境を整える | ・職場内のバリアフリー化や必要な設備を導入する

・業務の切り出しやマニュアル作成、配属先を決める ・障がい者雇用を進める担当者の選任や相談窓口を設置する ・リモートワークができるよう社内規定を改める |

社内の理解を深めたり、職場の体制・環境を整えたりして障がい者が働きやすい職場環境を作ることは、障害者雇用促進法という法律においても企業に求められています。

法定雇用率を達成し、法律を遵守するためにも、企業は誠実に取り組まなければなりません。

6-4.定着率を向上させる

応募者の採用が終わり就業が始まった後は、せっかく採用した人材が長期に渡って働き続けることができるように、定着率を向上させるための取り組みを行わなければなりません。

人材の定着率を向上させるための具体的な取り組みには、以下のようなものがあります。

| 人材の定着率を向上させるための具体的な取り組み |

| ・本人の能力に応じた適正な評価や昇給を行う

・障がいのある従業員のキャリアパスを明確にして、成長の機会を提供する ・定期的に面談を実施して、業務の習得状況や困り事を確認する |

上記のように、人材の定着率を向上させるためには障がいのある従業員のやりがいやモチベーションを維持するためのサポートも重要です。

そのために、能力に応じた適切な評価や昇給を行ったり、希望するキャリアに向けて資格取得を促す・雇用形態を変更するなどの取り組みは、非常に効果的だと言えます。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7.自社だけで法定雇用率の未達成を回避するのが困難なら支援機関のサポートを活用しよう

6章では、法定雇用率の未達成を回避するために企業が行うべき具体的な取り組みについて解説してきました。

しかし、障がい者雇用の専門的な知識やノウハウがない企業にとって、自社だけで法定雇用率の未達成を回避するのは困難を極めるでしょう。

そこで自社で行う取り組みと並行して、障がい者雇用専門の支援機関やサポートを活用するのがおすすめです。

具体的な支援機関や受けられるサポートには、以下のようなものがあります。

| ハローワーク | ・障がい者を雇い入れる準備のサポート

・職場定着支援 ・雇用管理へのアドバイス ・雇用率未達成の企業への具体的な指導 ・助成金や支援制度活用の提案

|

| 地域障害者職業センター | ・セミナーの案内や企業内研修のサポート

・ジョブコーチの派遣

|

| 障害者就業・生活支援センター | ・関係機関との連絡や調整

・雇用管理に関する助言 ・障がい者雇用に関する情報の提供

|

| 就労移行支援事業所 | ・障がい者の紹介

・人材雇用後の定着支援 ・企業説明会や実習の実施機会の提供 |

| 民間の障がい者就労支援サービス | ・障がい者雇用に関する戦略の立案

・職場環境の整備に関するアドバイス ・企業のニーズに合わせた人材の紹介 ・農園型、サテライトオフィス型などの特殊な雇用形態の提案 ・社内の障がい者雇用担当者向けの研修 |

上記のような支援機関やサービスを活用することで、自社だけでは難しい法定雇用率の未達成を回避するための取り組みもスムーズに進めることができます。

| 【法定雇用率の未達成を回避したいなら、株式会社JSHにご相談ください】 |

| 法定雇用率の未達成を回避して、安定した障がい者雇用へ向けて取り組みを進めたいとお考えの場合は、当社JSHにご相談ください。

私たちが運営するコルディアーレ農園では、企業様と働く意欲のある障がいのある方をつなぐサポートを行っています。

コルディアーレ農園では、障がい者の方に、整備された環境の下で葉物野菜やハーブなどの栽培に携わっていただいています。

また、精神科勤務経験のある看護師が唯一常駐するなど、多数の有資格者による手厚いサポートがあるため、高い定着率を期待していただくことが可能です。

「障がい者の方が働きやすい環境や業務を整備するのが難しい」 という場合でも、障がい者の方・企業様の双方が安心していただけるサポートを行っております。

弊社の農園型障がい者就労支援サービスを導入していただいている企業様は200社以上、継続利用率は99%(2024年6月時点)です。

ご興味を持っていただいた方は、ぜひコルディアーレ農園の資料請求をご検討ください。

|

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

8.まとめ

この記事では、「法定雇用率が未達成の場合の罰則やリスクとその対処法」について解説してきました。

法定雇用率が未達成の場合には、以下のような罰則や指導が段階的に課せられます。

| 法定雇用率が未達成の場合の罰則や指導 |

| 1.障害者雇用納付金の徴収

2.ハローワークからの指導 3.企業名の公表 |

また、雇用率未達成企業として罰則や指導を受ける場合、企業には以下のようなリスクや影響があります。

| 未達成の場合のリスクや影響 |

| ・納付金の支払いによって経済的な負担がかかる

・「雇入れ計画書」の作成や提出、定期的な進捗報告などの業務の負担が増える ・企業のイメージや社会的な信用が低下する ・就職や転職を希望する人が減少し、人材の確保が難しくなる ・現在働いている従業員のモチベーション低下につながる |

これらのリスクや影響は単体でもダメージが大きいですが、複合的に掛け合わされることによって企業にとって深刻な痛手となります。

このリスクや影響を踏まえて、雇用率未達成の状況を回避するために行うべき施策には、以下のようなものがあります。

| 法定雇用率未達成を避けるために取り組むべき施策 |

| ・自社の現状を把握し雇用の計画を立てる

・採用戦略を見直し採用対象を拡大する ・受け入れ体制を整える ・定着率を向上させる ・支援機関やサポートを活用する |

この記事が、法律に準じて法定雇用率を達成することの重要性を理解するためのお役に立てますと幸いです。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度