コラム詳細

2025/09/30

autorenew2026/01/06

職業リハビリテーションとは?企業が知っておくべき支援制度・活用法

職業リハビリテーションとは 、障がいがあることが原因で職業に就くことや就業を維持していくことが難しくなっている方に対して、職業を通じた社会参加と自己実現、経済的自立の機会を作り出していく取り組みをいいます。

就職・復職・職場復帰という1つのタイミングだけでなく、その前後を含む包括的な取り組みであり、支援にかかわる施設や制度も複数のものが組み合わさっています。

いろいろな施設や団体が関わってくるため、職業リハビリテーションを通じて障がい者の雇用や復職にあたって何らかのサポートを受けたい企業にとっては、

「職業リハビリテーションって、結局のところどのようなものなのだろうか?」

「社員が精神疾患で休職していて、職業リハビリテーションを勧められたけどよく分からない」

「職業リハビリテーションを受けている方を採用したいが、制度の内容が把握できていない」

など、全体の理解が難しい言葉といえるかもしれません。

この記事では、「職業リハビリテーション」の意味から、具体的な支援団体と受けられる支援の内容、そして企業側から見たときに活用できる支援制度の詳しい内容まで、段階的にわかりやすく解説していきます。

「まず何から始めればいいのか」を知りたい企業の人事担当者に向けて、制度の全体像と実務につながる情報をお届けします。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 職業リハビリテーション(職リハ)とは?

2. 職業リハビリテーションと似た言葉の違い

3. 職業リハビリテーションの対象者

4. 職業リハビリテーションの実施機関・支援内容

5. 雇用側(企業側)が利用できる職業リハビリテーションの支援制度

6. 民間の障がい者雇用支援も上手く活用しよう

7. まとめ

1. 職業リハビリテーション(職リハ)とは?

障がいや病気になってしまい不安を感じている方が、「もう一度、社会とつながりたい」と考えるときに活用できるのが、「職業リハビリテーション(職リハ)」という制度です。

職業リハビリテーションは、就職活動のサポートだけにとどまらず、支援が必要な人に向けた包括的な支援を含む言葉です。

まずは、「職業リハビリテーション」の言葉の定義や支援の全体像について、わかりやすく解説していきます。

初めて聞く方でも、制度の目的や役割がしっかり理解できる内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

1-1. 障がいある方の就業・労働・自立などを支援する取り組みのこと

職業リハビリテーションとは、障がいがあることが原因で、職業に就くことや就業を維持していくことが難しくなっている方に向けて、職業を通じた社会参加と自己実現、経済的自立の機会を作り出していく取り組みです。

このような悩みを抱えている方が、専門的かつ包括的な支援を行い、企業や官公庁での雇用や自営業、福祉的就労など、収入を得る目的で生産活動に従事することが目標となります。

| 【補足】「職業リハビリテーションセンター」という場所・施設を略して「職リハ」と呼ぶこともありますが、一般的には制度全体を指す言葉として使われています。 |

1-2.「職に就く」だけでない包括的な支援を含む

職業リハビリテーションは、単に就職を目指すだけの制度ではなく、就職までの準備や就職後の継続支援も含めた包括的な支援制度です。障がいのある方にとって、「働ける状態になるまでの準備」や「働き続けるためのフォロー」が必要不可欠となるからです。

職業リハビリテーションには、職業相談・職業紹介など就職に向けた取り組みのほかに、職場で必要なスキルを習得する職業訓練や、現状を評価できる職業評価、就業後の支援、そして職業生活全体への支援までが含まれます。

「就職を目指す段階」から「定着・安定して働き続ける段階」まで、一人ひとりの状況に応じたサポートを受けることができます。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 職業リハビリテーションと似た言葉の違い

前の章では、職業リハビリテーションが「障がいのある方が自分らしく働くことを支える包括的な制度」であることを説明しました。

ここからは、さらに「職業リハビリテーション」という言葉を深く理解するため、似ている言葉と対比して解説していきます。

2-1. 一般的なリハビリテーションとの違い

職業リハビリテーションは、一般的なリハビリテーションと目的が異なります。なぜなら、リハビリテーション全体は身体機能や生活能力の回復を目的とするのに対し、職業リハビリテーションは「安定して働き続けること」に特化した包括的な支援だからです。

リハビリテーション病院で受ける理学療法や作業療法は、日常生活動作の改善が主目的ですが、職業リハビリテーションでは就職に必要な能力開発や実習などが中心となります。

2-2. 就労リハビリテーションとの違い

職業リハビリテーションと就労リハビリテーションは、どちらも障がいのある方が働くことを支援する取り組みですが、職業リハビリテーションの方が広い概念であり、就労リハビリテーションはその一部を構成する支援手段のひとつと考えられます。

就労リハビリテーションという言葉は、主に医療・福祉現場で使われており、退院後の社会復帰を目指すリハビリの一環として位置づけられることがほとんどです。たとえば、ある病院では、以下のような取り組みを「就労リハビリテーション」として実施しています。

・机上での間違い探しや計算・文字の並び替えによる注意力・集中力の改善

・座位・立位などでの作業やパソコン操作による持久力・作業能力の向上

このように、就労リハビリテーションは「働ける状態になるための訓練」を中心とした支援であり、職業リハビリテーションの一部領域に位置づけられることが多いといえます。

就職準備から職場定着までトータルで支援を受けたい場合には、職業リハビリテーションの制度を活用することがおすすめです。

3. 職業リハビリテーションの対象者

職業リハビリテーションの対象は、いわゆる「障がい者手帳」を持っている人に限られず、身体的・知的・精神的な理由により就労に支援が必要な方はすべて含まれます。

たとえば、「パニック障がい」や「発達障がい」などで手帳を持っていなくても、医師の診断や状況に応じて支援を受けられるケースがあります。

| 障害者手帳を所持している方 | ・身体障害者手帳を持っている身体障がい者

・療育手帳を持っている知的障がい者 ・精神障害者保健福祉手帳を持っている精神障がい者 |

| 障害者手帳は持っていないが、就労に支援が必要な方 | ・うつ病やパニック障がい、発達障がいの診断があるが、障害者手帳は取得していない方

・後遺症や神経障がいが残っているが、手帳の申請が間に合っていない方 ・その他、障害者手帳の対象でなくても、心身の機能障がいがある方 |

ただし、受けるサービスの内容によって対象者が異なることがあるので注意しましょう。

障害者手帳を持っている方であれば、職業リハビリテーションの中心の対象となります。一方、手帳がない方や医療的な支援を伴うケースでは、職業リハビリテーションを受けるうえで医師の診断書が必要になることがあります。

まずは支援機関に相談して、サービスの対象者や手帳などが必要かを確認することが大切です。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

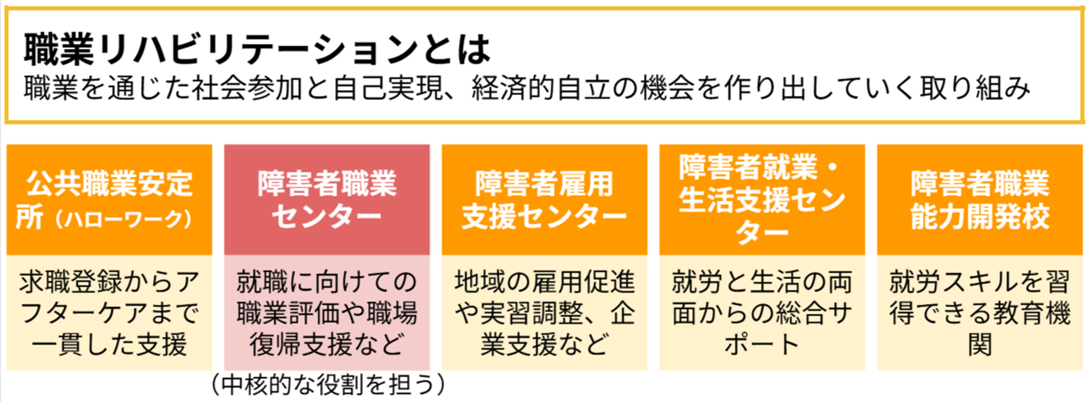

4. 職業リハビリテーションの実施機関 ・支援内容

ここまでで、職業リハビリテーションが「働きたい」と願う障がいのある方に向けた包括的な支援制度であることを確認してきました。では実際には、どのような機関がどのような支援を行っているのでしょうか。

この章では、職業リハビリテーションを実施している主な機関と、それぞれが提供している支援の内容についてご紹介します。

| 公共職業安定所(ハローワーク) | 求職登録からアフターケアまで一貫した支援 |

| 障害者職業センター | 就職に向けての職業評価や職場復帰支援など |

| 障害者雇用支援センター | 地域の雇用促進や実習調整、企業支援など |

| 障害者就業・生活支援センター | 就労と生活の両面からの総合サポート |

| 障害者職業能力開発校 | 就労スキルを習得できる教育機関 |

まずは、職業リハビリテーションを受ける側(雇用される側)の立場に立って、どこでどのような支援を受けられるのかを簡単に把握していきましょう。

4-1. 公共職業安定所(ハローワーク)

公共職業安定所(ハローワーク)は、国が運営する就労支援機関であり、障がいがある方もそうでない方も含めて、求職者と求人企業を結びつけるためのサポートを行っています。

職業リハビリテーションとして公共職業安定所を活用する場合には、就職を希望する障がい者の求職登録から、就職後のアフターケアまで一貫して利用できます。

専門職員・職業相談員が「ケースワーク方式」によって障がいの種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場定着指導を実施します。さらに、就職後の職場定着に向けた相談や、企業側への支援(雇用管理のアドバイスや助成金制度の案内)も行われています。

4-2. 障害者職業センター (独立行政法人 高齢・障害 ・求職者雇用支援機構が運営)

障害者職業センターは、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営する専門機関です。都道府県ごとに1カ所以上設置されており、職業リハビリテーションの中核的な役割を担い、障がいのある方の職業的自立に向けた支援を行っています。

障がいのある方が職業リハビリテーションとして活用する場合には、求職者本人に対する職業評価(アセスメント)や職業準備支援、ジョブコーチによる職場適応援助などが提供されます。

また、企業に対しても、障がいのある従業員の職場定着に向けた助言や、受け入れ準備のための情報提供、ジョブコーチ派遣などの支援を行っています。企業と障がい者の双方に寄り添いながら、職場におけるよりよいマッチングと定着をサポートする機関です。

障害者職業センターを利用したい場合には、 地域ごとに設置されている「地域障害者職業センター」にまずは問い合わせてみましょう。

4-3. 障害者雇用支援センター(都道府県や政令指定都市などが運営)

障害者雇用支援センターは、都道府県や政令指定都市などの自治体が設置・運営する地域密着型の支援機関です。地域の障がい者雇用の促進を目的に、障がいのある方への就労支援に加えて、企業や関係機関に対する支援も行っています。

障がいのある方が職業リハビリテーションの一環として活用する場合には、職業相談、就労準備のアドバイス、職場実習の調整、職業訓練機関の紹介などを通じて、就労までのステップをサポートします。

また、企業に対しても、障がいのある方の受け入れや雇用継続に向けた助言を行うほか、雇用管理や職場環境の整備に関する相談にも応じています。福祉・医療・教育などの関係機関と連携しながら、地域全体で障がい者雇用を支える役割を担う拠点です。

障害者雇用支援センター は各地域で名称が異なることもありますが、「お住まいの地域名+障がい者雇用支援センター」などとキーワードを組み合わせて検索すると、最寄りの相談先が見つかるはずです。まずは最寄りのセンターを調べて、支援内容を相談しましょう。

4-4. 障害者就業・生活支援センター (「ナカポツ」の愛称で全国に設置)

障害者就業・生活支援センターは、「ナカポツ」の愛称で知られており、障がいのある方の「仕事に関すること」と「生活に関すること」の両方を相談できる地域密着型の相談機関です。厚生労働省の制度に基づき、全国に339カ所(2025年時点) が設置されています。

職業リハビリテーションとして活用する場合には、日常生活上の困りごとや就労に対する不安などをふまえながら、本人にとって「無理のない就労の形」を一緒に考えていく役割を担います。

企業に対しても、障がいのある方を雇用した際の相談先として機能しており、生活面を含めた安定的な就労のための配慮事項の共有や、他機関との調整支援などを行っています。

「障害者就業・生活支援センター」を利用したい場合には、 厚生労働省が公開している全国のセンター一覧から最寄りのセンターを確認して、問い合わせてみましょう。施設によっては予約が必要になる場合もあるので、まずは電話で確かめてみるのがおすすめです。

4-5. 障害者 職業能力開発校(都道府県やJEEDが運営)

障害者 職業能力開発校は、原則として障害者手帳を所持している方を対象に、就労に必要な知識や技能(パソコン操作や、製造・清掃・軽作業の習得、販売・接客の基本など)を身につけるための職業訓練を行う専門の教育機関です。

現在は、国が設置し都道府県が運営する校と、都道府県(府県)が設置・運営する校の2種類があり、全国各地に設置されています。

| 国が設置、都道府県が運営する障害者職業能力開発校 | 北海道、宮城、東京、神奈川、石川、愛知、大阪、兵庫、広島、福岡、 鹿児島 |

| 府県が設置・運営する障害者職業能力開発校 | 青森、千葉、岐阜、静岡、京都、兵庫 |

障害者職業能力開発校によって詳細は異なりますが、たとえば東京障害者職業能力開発校では、以下のような科目で、さまざまな訓練プログラムが用意されています(2025年時点)。

| 東京障害者職業能力開発校の訓練科目(2025年時点)

・就業支援科(訓練期間3か月) ・職域開発科(訓練期間6か月) ・調理・清掃サービス科(訓練期間6か月) ・オフィスワーク科(訓練期間6か月) ・ビジネスアプリ開発科(訓練期間1年) ・ビジネス総合事務科(訓練期間1年) ・グラフィックDTP科(訓練期間1年) ・ものづくり技術科(訓練期間1年) ・建築CAD科(訓練期間1年) ・製パン科(訓練期間1年) ・実務作業科(訓練期間1年) ・OA実務科(視覚障害者対象、訓練期間1年) |

訓練修了後には、ハローワークや地域の就労支援機関と連携して、求人紹介・面接指導・職場実習の調整・定着支援などの支援も受けることができます。

企業にとっては、障害者職業能力開発校の訓練を受けた人材を採用することで、実践的なスキルを備えた即戦力となる人材と出会えるメリットがあります。事前に訓練内容を確認することで、自社の業務に合う人材像をイメージしやすくなり、雇用後のミスマッチ防止にもつながります。

障害者職業能力開発校によって受けられる訓練内容や募集要項、開催時期が異なるため、最寄りの障害者職業能力開発校の公式サイトを確認して、校舎に直接問い合わせてみるのがよいでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 雇用側(企業側)が利用できる職業リハビリテーションの支援制度

ここまで解説したように、職業リハビリテーションは、障がいのある方が働く力を育み、就労を実現・継続していくための支援制度です。ただし、企業側にとってもさまざまなかたちで支援を受けられる仕組みがあります。

たとえば、障がいのある方を新たに雇用する場合や、既存の従業員が病気やけがによって配慮が必要な状態になった場合など、企業が対応に迷う場面でも、専門的な助言や制度の活用によって無理のない雇用環境を整えることができます。

この章では、企業が実際に活用できる職業リハビリテーションの支援内容を、代表的な4つの仕組みに分けてご紹介します。

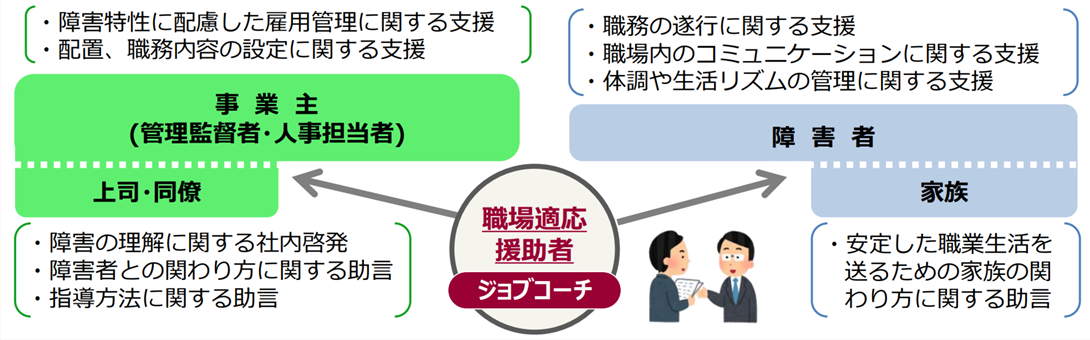

5-1. ジョブコーチ(職場適応援助者)支援事業

障がいのある方が職場に適応し、安心して働き続けられるようにするためには、職業リハビリテーションの枠組みの活用が有効です。そのひとつが、「職場適応援助者(ジョブコーチ)」による支援です。

ジョブコーチ支援事業では、専門的な知識を持つ支援者(ジョブコーチ)が、本人に対する業務指導や助言を行うとともに、職場で関わる上司や同僚に対しても、障がい特性の理解や接し方の工夫について助言を行います。

支援の方法には、外部のジョブコーチが企業を訪問する「配置型」や「訪問型」のほか、自社の従業員がジョブコーチ養成研修を受けて社内の担当者が支援役を担う「企業在籍型」もあります。

出典:厚生労働省|「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援」を活用しましょう!

| ジョブコーチによる「障がい者本人」への支援内容

・職務の遂行に関する支援 ・職場のコミュニケーションに関する支援 ・体調や生活リズムの管理に関する支援 |

| ジョブコーチによる「事業主(管理監督者・上司・同僚など)」への支援内容

・障がい特性に配慮した雇用管理に関する支援 ・配置・職務内容の設定に関する支援 |

ジョブコーチ支援は、本人側と事業主側、双方への支援を行うのが特徴で、「両者の間に立って橋渡しをする存在」として、定着支援に大きく貢献します。

障がいのある社員と「どう接したらいいのか分からない」「教え方などに悩んでいる」などの課題を抱えている職場にとって、非常に心強い支援策となるでしょう。

ジョブコーチ支援を受けたい場合には、まずは企業がある地域の「障害者職業センター」に相談してみましょう。

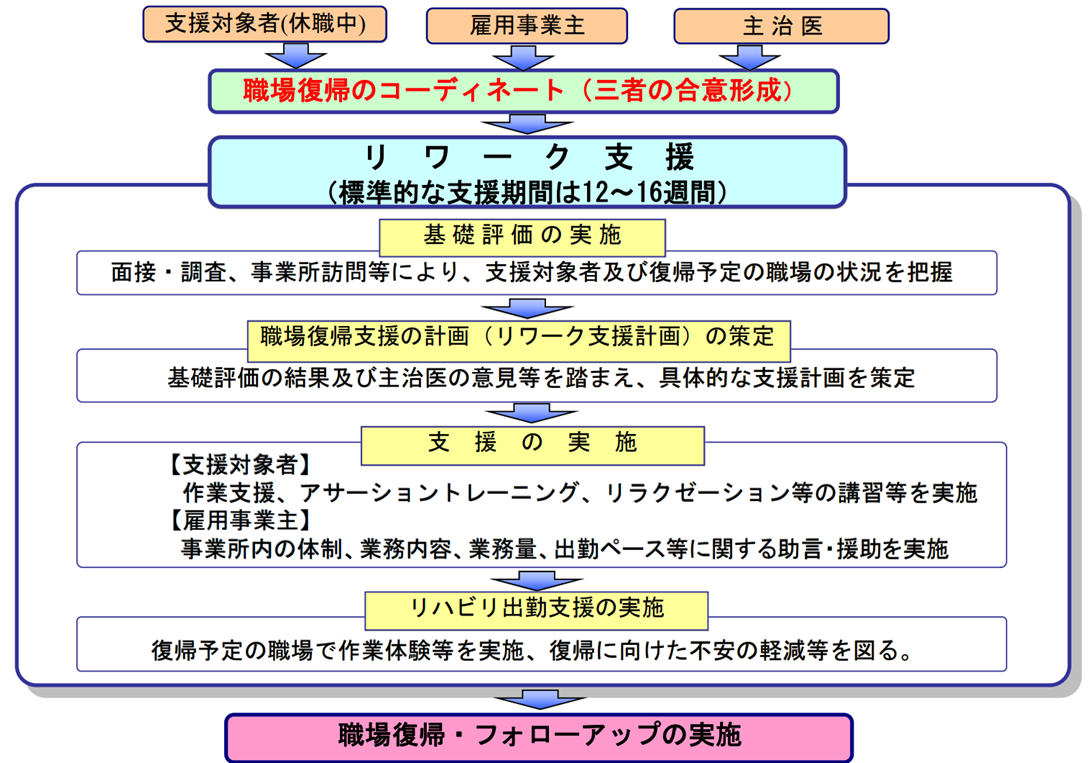

5-2. リワーク支援(職場復帰支援)

メンタルヘルス不調などによって休職している従業員が職場復帰を目指す際には、「リワーク支援(職場復帰支援)」の活用が有効です。

リワーク支援(職場復帰支援)とは、JEEDが運営する地域障害者職業センターと医療機関、産業医が連携しながら、具体的な支援計画を策定した上で必要な支援を行い、職場復帰のコーディネートを行います。

出典:厚生労働省|地域障害者職業センターの精神障害者職場復帰支援(リワーク支援)について

支援の対象となるのは、職場復帰を希望している精神障がいのある方と雇用事業主の双方です。相談を通じて三者(雇用事業主・休職中の精神障がいのある方・主治医)の意思確認や意見を確認して、職場復帰に向けた活動の進め方や目標について合意形成を図ります。

| 休職中の本人への支援内容

・生活リズムと体調管理の支援 ・仕事を続けるための基礎力向上(基礎体力・集中力・持続力など) ・体調や生活リズムの管理に関する支援 |

| 雇用事業主への支援内容

・職場復帰にかかわる労働条件、職務内容の設定方法などに関する支援 ・本人の病気の状況、職場復帰にあたっての留意事項などの理解の促進に関する支援 ・職場復帰後の状況把握のポイント、状況に応じた対応方法など雇用管理に関する支援 |

休職期間が終了してすぐに復職させるのではなく、企業側も関わりながら「リワーク支援」を段階的に進めていくことで、本人と企業の双方が安心して働ける環境を整えることができます。

リワーク支援を受けたい場合には、まずは最寄りの「地域障害者職業センター」に「リワーク支援を受けたい」と相談してみましょう。

5-3. 助成金支給による経済的負担の軽減

障がい者を新たに雇用する場合や、既存の従業員が病気やけがに遭って就労に制限が生じた場合には、助成金制度を活用することで経済的な負担を軽減できます。

障がい者雇用を行う企業にとって、支援体制の整備や職場環境の調整は重要な取り組みですが、その一方で、社内リソースや費用の負担に不安を感じるケースも少なくありません。そうした企業を支える制度のひとつが、各種の助成金制度です。

| 助成金の名称 | 詳細 |

| 障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金 | 作業施設や福利厚生施設などの整備を行う事業主への助成金 |

| 障害者介助等助成金 | 雇用管理のために必要な介助などの措置を行う事業主への助成金 |

| 重度障害者等通勤対策助成金 | 通勤を容易にするための措置を行う事業主への助成金 |

| 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 | 障がい者を多数継続雇用して施設の整備などを行う事業主への助成金 |

| 職場適応援助者助成金 | 職場適応援助者による支援を行う法人・事業主への助成金 |

| 障害者雇用相談援助助成金 | 障害者雇用相談援助事業 を実施する事業者が、当該事業を利用する事業主に障害者雇用相談援助事業 を行った場合に、その費用の一部を助成 |

| 障害者能力開発助成金 | 障がい者の能力開発の事業を行うための施設または設備の設置や整備等を行う事業主

またはその能力開発訓練事業を運営する事象主への助成金 |

| 障害者職場実習等支援事業 | これから障がい者を雇用しようとする事業主

または障がい者雇用のノウハウをお持ちの事業主へ謝金などを支給 |

※助成金の種類や内容などは、年度によって変更することがあります。

状況によって受け取れる助成金の種類や金額などが変わるので、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式サイトの「障害者雇用納付金関係助成金を取り組み内容で探す」のページも活用しながら、自社が受け取れる助成金がどれかを確認してみてください。

5-4. それ以外の各種支援(雇用前の相談・支援機器の貸出など)

ジョブコーチ(職場適応援助者)やリワーク支援、助成金以外にも、職業リハビリテーションの枠組みの中では、さまざまな企業側(事業主側)への障がい者雇用に関する支援が用意されています。

| 支援内容 | 詳細 |

| 雇用に関するさまざまな相談・支援(障害者職業カウンセラーによるサポート) | 障がい者雇用戦略立案への助言、職務の切り出しや設定・配置、社内研修の企画や実施、採用への準備・職場実習・面接対策、合理的配慮の提供への助言など |

| 障害者雇用納付金について | 常用雇用労働者の人数が100人を超えている企業が「法定雇用率」を未達成の場合に、納めなければならない

(逆に、特定の状況下で受け取れる給付金もある) |

| 障害者職業生活相談員の選定・講習について | 障がいのある労働者を5人以上雇用する場合には、「障害者職業生活相談員」が義務付けられており、資格認定講習の受講が必要となる |

| 就労支援機器貸出・相談窓口 | 福祉情報技術に関する高い専門性を有する就労支援機器アドバイザーが、障がい者の就労を支援する機器の紹介や活用方法に関する相談を実施(拡大読書器・デジタル補聴システム・パソコン支援ソフトなど) |

| 障がい者の在宅就業について | 在宅就業の事例、在宅勤務障がい者雇用管理マニュアル、障がい者の在宅就業支援やIT研修を実施する団体を紹介 |

| 障害者雇用事例リファレンスサービス | 障がい者雇用について創意工夫を行い積極的に取り組んでいる企業の事例や、合理的配慮の提供に関する事例を紹介しているデータベースサイト |

それぞれに相談窓口や受けられる支援が異なるので、リンク先からまずは問い合わせてみることをおすすめします。

なお、最後に紹介した「障害者雇用事例リファレンスサービス」では、障がい者の内容や特性、本人の希望、ニーズに応じて個別に配慮している取組みが多く紹介されています。

「どのような配慮をしたらいいか分からない」という場合に非常に参考となるため、ぜひ類似事例を検索してみることをおすすめします。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 民間の障がい者雇用支援も上手く活用しよう

ここまで、職業リハビリテーションの制度を通じて、障がいのある方の雇用や職場定着を支援する方法をご紹介してきました。ジョブコーチ支援や復職支援、助成金制度などを積極的に活用することで、企業としても安心して障がい者雇用に取り組むことができます。

さらに、公的な支援制度に加えて、民間企業が提供する障がい者雇用支援を活用することで、企業はより柔軟で現実的な雇用のあり方を実現できます。

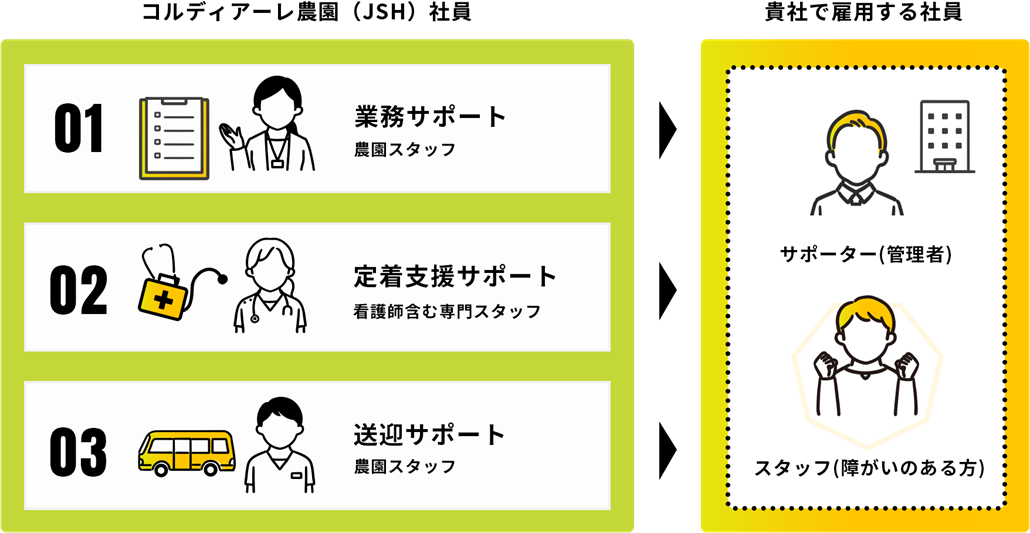

たとえば弊社・株式会社JSHが展開する「コルディアーレ農園」は、地方在住の障がいのある方の「働きたい」という気持ちに寄り添い、その気持ちに応えたい企業様のための農園型障がい者雇用支援サービスです。

コルディアーレ農園は、障がいのある方が住み慣れた地域で、個々の障がいの特性に応じて、安心して長く働ける環境づくりを目的に生まれた就労の場です。

株式会社JSHが運営するコルディアーレ農園内で企業が雇用した障がいのある方が働き、水耕栽培設備を利用した農作業に取り組んでいただきます。コルディアーレ農園(JSH)の社員はそれぞれのチームがスムーズに業務を行えるよう、業務・送迎・体調管理に関するサポートをいたします。

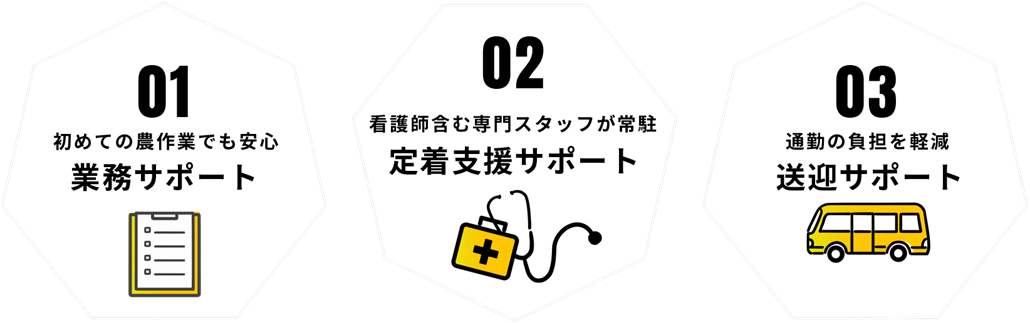

コルディアーレ農園では、

(1)初めての農作業でも安心して働ける業務サポート

(2)看護師含む専門スタッフが常駐して定着支援をサポートしてくれる仕組み

(3)通勤の負担を軽減する送迎サポート

を完備しており、障がいのある方が安心して働ける環境が整っています。

導入企業は200社以上(2025年6月時点)、利用企業様の継続率99%(2024年6月時点) となっており、障がい者を雇用したい多くの企業をサポートしています。

障がいのある方の採用から定着、安定的な障がい者雇用を実現したいとお悩みの企業は、ぜひお問い合わせください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. まとめ

本記事では「職業リハビリテーション」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆ 職業リハビリテーション(職リハ)とは?

・障がいある方の就業・労働・自立などを支援する取り組みのこと

・「職に就く」だけでない包括的な支援を含む

◆ 職業リハビリテーションと似た言葉の違い

・一般的なリハビリテーションとの違い

・就労リハビリテーションとの違い

◆ 職業リハビリテーションの実施機関・支援内容

・公共職業安定所(ハローワーク)

・障害者職業センター(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営)

・障害者雇用支援センター(都道府県や政令指定都市などが運営)

・障害者就業・生活支援センター(「ナカポツ」の愛称で全国に設置)

・障害者職業能力開発校(都道府県やJEEDが運営)

◆ 雇用側(企業側)が利用できる職業リハビリテーションの支援制度

・ジョブコーチ(職場適応援助者)支援事業

・リワーク支援(職場復帰支援)

・助成金支給による経済的負担の軽減

・それ以外の各種支援(雇用前の相談・支援機器の貸出など)

公的な支援制度に加えて、民間企業が提供する障がい者雇用支援も上手く活用して、柔軟な障がい者雇用を実現していきましょう。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度