コラム詳細

2025/09/30

autorenew2025/11/18

障害者差別解消法の合理的配慮とは?提供義務違反になるケースを解説

「障害者差別解消法で法的義務になった合理的配慮って何?」

「合理的配慮の概要はわかっているけど、結局企業としては何をすればいいのか?」

「合理的配慮って、どこまで対応しなければならないのだろう?」

2024年4月から義務化された障害者差別解消法の「合理的配慮の提供」について、企業としてどのように対応したら良いか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

それもそのはずで、合理的配慮は個々のケースごとにどう対応すべきかの判断が異なり、またどのように対応すべきかの内容も違ってくるため、一律の対応策を決めることも難しく理解がとても困難なのです。

しかしながら、要素を分解して理解していくことで、対応すべきかどうかの判断がしやすくなります。

結論から言うと、障害者差別解消法における合理的配慮というのは、「求められたら絶対にやらなければならない」というものではなく、対応が難しい場合や対応すべき範疇から逸脱する場合には、断っても提供義務に反しないと考えられます。

本記事では、障害者差別解消法における合理的配慮の意味や法的背景を整理したうえで、対応が必要となる5つの条件、義務が発生しないケース、具体的な対応例(飲食店・小売店・教育機関など)をわかりやすく紹介します。

また、法律に違反せずに適切な合理的配慮を提供するための準備のポイントについても、公的機関の資料をもとに丁寧に解説していきます。

この記事を最後までお読みいただき、自信をもって丁寧な対応ができるようにしていきましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 障害者差別解消法の合理的配慮とは?

2. 合理的配慮が必要になる5つの条件

3. 合理的配慮の提供義務に反しないケース

4. 【業種別】合理的配慮の提供事例

5. 合理的配慮を提供する場合も断る場合も「建設的対話」が重要

6. 適切な合理的配慮を行うための準備ポイント

7. まとめ

1. 障害者差別解消法の合理的配慮とは?

まずは、障害者差別解消法における「合理的配慮」とは何かをわかりやすく整理します。

制度としての定義や、なぜそれが必要とされているのか、また、2024年の法改正で何が変わったのかといった基礎的な知識を押さえたうえで、障害者雇用促進法との違いについても触れていきます。

| 障害者差別解消法の合理的配慮とは?

・できる範囲で障がい者に必要な配慮を講じること ・2024年4月からすべての事業者に義務化された ・障害者雇用促進法における合理的配慮との違い |

「合理的配慮」という言葉はなんとなく知っていても、具体的にどのような場面で求められ、どこまで対応すべきなのかを正確に理解するのは簡単ではありません。

まずはその前提となる仕組みをしっかりと理解することで、後の章で扱う実践的な対応判断もしやすくなります。

1-1. できる範囲で障がい者に必要な配慮を講じること

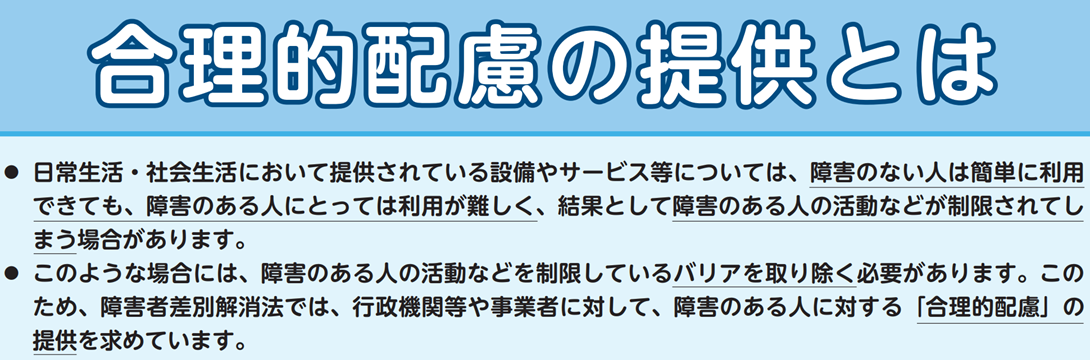

内閣府リーフレットによれば、障害者差別解消法で求められる合理的配慮の提供については以下のように説明されています。

| 「合理的配慮」の提供とは

日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人 は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。 このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。

|

対象となる障がい者は、障害者手帳 を持っている人のことだけではなく、身体障がい・知的障がい・精神障がいのある人、その他の心や体のはたらきに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象とされています。

1-2. 2024年4月からすべての事業者に義務化された

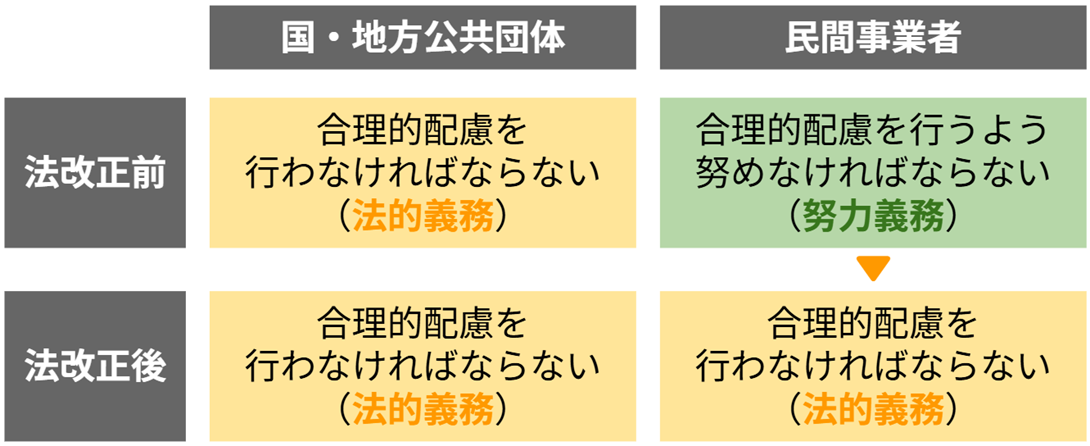

障害者差別解消法における合理的配慮の提供は、以前は国・地方公共団体のみ「法的義務」であり、民間事業者にとって「努力義務」でした。

しかしながら2024年4月の法改正によって民間事業者についても義務化されたため、すべての事業者にとって「法的義務」となりました。

対象となる「事業者」とは、会社やお店はもちろんのこと、同じサービスなどを繰り返し継続する意思を持って行う人たちをいいます。営利目的の事業者はもちろん、個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に含まれます。

1-3. 障害者雇用促進法における合理的配慮との違い

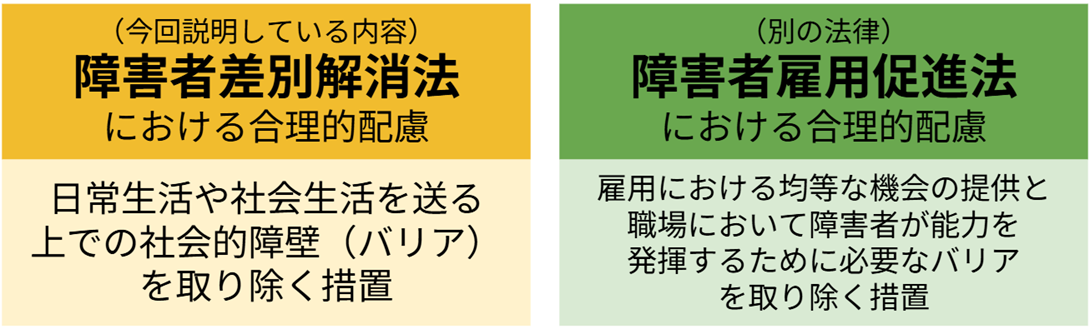

合理的配慮という言葉は、別の法律である「障害者雇用促進法」でも使われています。ただし、この2つの法律の対象が異なることから、合理的配慮の内容も大きく異なる点に注意が必要です。

別の法律である「障害者雇用促進法」はそもそも、障がいのある従業員を雇用している企業に対しての法的事項などが定められた法律です。そのため、雇用や職場における内容がメインとなっています。

一方で、今回説明している「障害者差別解消法」はもっと範囲が広く、従業員だけでなく顧客や来訪者など社外の障がい者も含めた「すべての障がい者」への対応が求められます。

| 障害者差別解消法における合理的配慮

(今回説明している内容) |

自社が運営している店舗に来店した聴覚障がい者に対して、求めに応じて筆談でサービスの案内を行う |

| 障害者雇用促進法における合理的配慮

(別の法律) |

障がいのある従業員と話し合いながら、勤務時間の調整やサポート機器の提供を準備する |

どちらも「合理的配慮」という言葉を使いますが、障害者差別解消法は、合理的配慮を提供する障がい者の範囲が非常に広い(顧客や来訪者なども含む)という点に注意が必要です。

範囲が広い分、個別のケースに柔軟に対応することが求められるため、「どこまで対応しなければならないのか」「どのような場合に合理的配慮が必要かがわかりにくい」と感じる方も多いようです。

次の2章では、合理的配慮が必要になるのがどういう場合なのかがわかるよう、さらに詳しく解説していきます。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

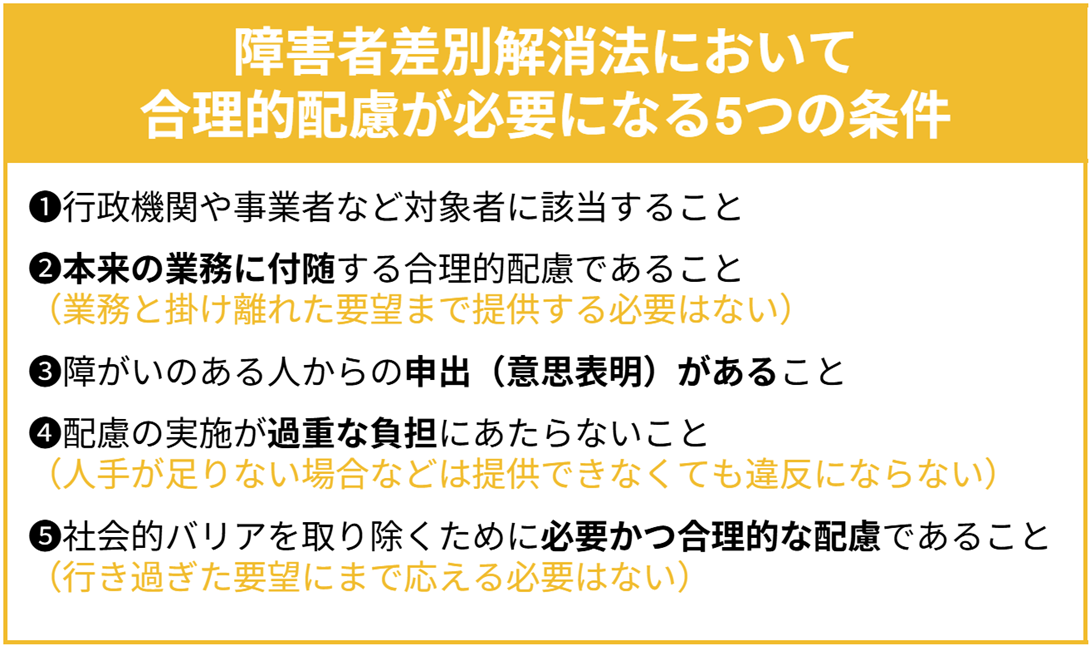

2. 合理的配慮が必要になる5つの条件

障害者差別解消法における合理的配慮について1章で概要をお伝えしましたが、やはり対象が広いため、「どういうときに合理的配慮が必要かどうか理解しにくい」と感じる方も多いようです。

ここでは、障害者差別解消法で義務化された合理的配慮が必要になる条件を、わかりやすいように5つに分解して解説していきます。

| 障がい者差別解消において合理的配慮が必要になる5つの条件

・条件1:行政機関や事業者など対象者に該当すること ・条件2:本来の業務に付随する合理的配慮であること ・条件3:障がいのある人からの申出(意思表明)があること ・条件4:配慮の実施に伴う負担が過重ではないこと ・条件5:社会的バリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮であること |

逆に言えば、1つでも条件が欠けている場合には、障害者差別解消法上の法的義務とはいえず、対応を行わなくても法律違反には該当しないと考えることができます(ただし、無下に断るのではなくしっかりと対話を行うことが大切)。

こうした判断軸をあらかじめ理解しておくことで、対応に迷った際の大きな助けとなるでしょう。

早速、合理的配慮が必要となる5つの条件を、それぞれ順番に解説していきます。

2-1. 条件1:行政機関や事業者など対象者に該当すること

障害者差別解消法における合理的配慮を提供する義務があるのは、国の行政機関や独立行政法人、事業者などです。

事業者がどこまで含まれるかは法律によって異なりますが、内閣府による障害者差別解消リーフレットによれば、会社やお店はもちろんのこと、同じサービスなどを繰り返し継続する意思を持って行う人たちをいい、ボランティア活動をするグループなども事業者に含まれるとされています。

この定義に含まれる企業や団体、個人事業主などは、必要なシーンにおいて合理的配慮の提供義務があることを意識しましょう。

2-2. 条件2:本来の業務に付随する合理的配慮であること

障害者差別解消法で合理的配慮の提供義務が求められるのは、あくまでその事業などを行う上で発生する対応に限られます。

内閣府による障害者差別解消リーフレットにおいても、合理的配慮は、事業者などの事務や事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることとされています。

たとえば、来店した顧客への接客や施設内での案内などにおける合理的配慮はもちろん必要となりますが、本来の業務と無関係な場面までは対象になりません。

| 合理的配慮の提供義務が必要ないと考えられる例

食事介助を実施していない一般的な飲食店において、障がいのある顧客から食事介助を求める申出があった |

この例では、食事介助が本来の業務ではないため、そのような申出を断ったとしても、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。

2-3. 条件3:障がいのある人からの申出(意思表明)があること

障害者差別解消法における合理的配慮は、障がいのある人からの申出(意思の表明)があることが出発点となります。

障害者差別解消法の条文では以下のように書かれています。

| 障害者差別解消法 第8条2

事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 |

必要な配慮の内容は本人にしかわからず、申出がないと配慮の必要性や内容を理解することが難しいため、合理的配慮のスタートは本人からの申出が基本となります。

ただし、「申出がなかったから配慮しなくて良い」という訳ではなく、障がいの有無にかかわらず、困っている様子が見られたら、必要な配慮をたずねたり、対応できる範囲内で何かしらの措置をしたりという対応をしていくことが理想です。

2-4. 条件4:配慮の実施に伴う負担が過重ではないこと

障害者差別解消法における合理的配慮は、個々の場面において、配慮の実施に伴う負担が過重でない範囲で対応するべきとされています。

つまり、障がいのある方から配慮を求められた場合に、その配慮の提供の実施にあたっての負荷が大きすぎる場合には、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。

「過重な負担」かどうかの判断については、政府広報オンラインにて以下のように定義されています。

| 「過重な負担」かどうかの判断は?

合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かどうかの判断は、以下の要素などを考慮して、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。

1. 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か) 2. 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) 3. 費用・負担の程度 4. 事務・事業規模 5. 財政・財務状況

|

過重な負担になるかどうかは、個別の状況によって異なるため一概には言えませんが、たとえば以下のようなケースでは、人的・体制上の制約の観点から、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。

| 合理的配慮の提供義務が必要ないと考えられる例

小売店で混雑しているときに、視覚障がいのある人から店員に対して、「店内を付き添って買い物を補助してほしい」との申出があった。 これに対して、混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備する旨を提案した。この例は、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。 |

※このように、過重な負担と判断した場合でも、その理由を丁寧に説明して別の手段を提案するなど、建設的な対話が求められます。

2-5. 条件5:社会的バリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮であること

障がい者差別解消における合理的配慮は、社会的バリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮である場合に、提供義務があります。

つまり、社会的バリアを取り除くこととは関係のない、行き過ぎた要求などには応じる必要まではないと考えることができます。

そもそも障害者差別解消における合理的配慮は、社会生活において提供されている設備やサービスなどが、障がいのない人には簡単に利用できる一方で、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動を制限してしまうことがあり、そのバリアを取り除くことが目的です。

障がいのある方が、障がいのない方と同じようにサービスなどを利用するためのものであれば応じる必要がありますが、そこから逸脱する内容を求められても提供義務は発生しないと考えられます。

| 合理的配慮の提供義務が必要ないと考えられる例

抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込みの手続きを行うことが難しいことを理由に、当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求められた場合に、対応を断った

※障がいのない方との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであることの観点から。 |

合理的な配慮かどうかは判断が難しいですが、求められている内容が「障がいの有無を問わずに同等の機会を確保するための調整」にあたるかどうかを考えてみると良いでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 合理的配慮の提供義務に反しないケース

2章で解説したように、障害者差別解消法における合理的配慮の義務が発生するのは、特定の条件が揃った場合です。障がいのある方の社会的バリアを取り除くために必要な制度ですが、すべての場面で無条件に提供が求められるものではありません。

具体的には、以下のような場合には、その対応を行わなかったとしても、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。

| 合理的配慮の提供義務に反しないと考えられるケース

・飲食店において食事介助を求められた場合に、その飲食店は食事介助を事業の一環として行っていないことから、介助を断ること。 (必要とされる範囲で本来の業務に付随するものではないため)

・抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込みの手続きを行うことが難しいことを理由に、当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求められた場合に、対応を断ること。 (障がいのない方との比較において同等の機会の提供を受けるためのものではないため)

・小売店において、混雑時に視覚障がいのある人から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助するよう求められた場合に、混雑時のため付添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することを提案すること。 (人的・体制上の制約による過重な負担に該当するため)

・オンライン講座の配信のみを行っている事業者が、オンラインでの集団受講では内容の理解が難しいことを理由に対面での個別指導を求められた場合に、当該対応はその事業の目的・内容とは異なるものであり、対面での個別指導を可能とする人的体制・設備も有していないため、当該対応を断ること。 (事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないため)

・膨大な分量の資料の全文読み上げを求められた ・個人的な外出予定に沿うよう公共交通機関の時間変更を求められた |

※上記はあくまでも考え方の一例であり、実際には個別に判断する必要があります。

ただし、合理的配慮の提供義務がない場合であっても、一方的に「できません」と断るなどの対応は望ましくありません。対話を通じて丁寧に説明する姿勢が、信頼関係を保つうえでも非常に重要です。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

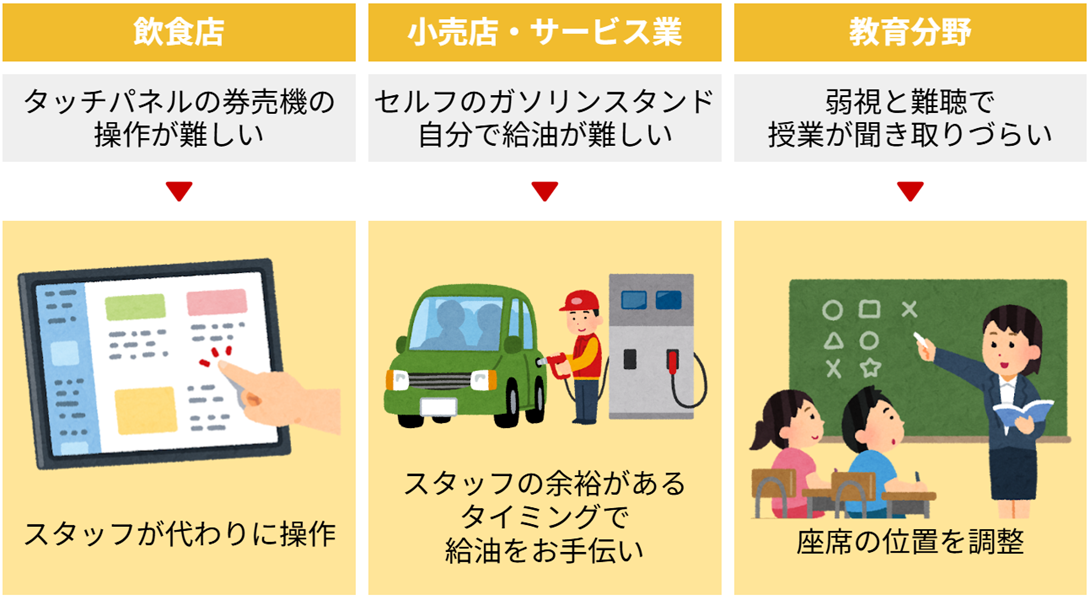

4.【業種別】合理的配慮の提供事例

2章では合理的配慮が必要となる条件について、3章では合理的配慮の提供義務に反しないケースについて、両方を解説してきました。

ここまで読んで、どのような場合に合理的配慮が必要で、逆にどのような状況であれば義務違反にならないかがなんとなくイメージできたのではないでしょうか。

ここからはさらに具体的に、「飲食店」と「小売店・サービス業」、「教育分野」という3つの業種別に合理的配慮の提供が必要になりそうなシーンをまとめて紹介していきます。

すべて内閣府がまとめた「障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】(PDF)」の資料を参考にしています。

合理的配慮の提供が求められる具体的な場面は、業種やサービス形態によって大きく異なります。ここでは代表的な業種ごとに、実際に配慮を求められる可能性が高いシーンと、それに対して考えられる対応例を紹介していきます。

| ※なお、以下で示す例はあくまで一例であり、実際に義務が生じるかどうかは2章で説明したような条件を満たすかどうかによって異なります。実際の状況ごとに判断しましょう。 |

4-1. 飲食店での合理的配慮の提供事例

飲食店での合理的配慮の提供事例は以下です。いずれもあくまで一例として掲載しており、こうした配慮がかならず必要というものではありません。個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断してください。

| 飲食店での合理的配慮の提供事例

・整理券を取って順番を待つ形式だが、順番が来たときにモニターに番号が表示されても気づけない →あらかじめ受付の担当者が番号を確認し、該当の順番になった際には直接声をかけて対応した

・定食など複数の皿に分かれて提供される食事では、どこにどの料理があるかが分かりにくい →配膳の際に、店員が各皿の位置や料理の内容を口頭で丁寧に説明した

・一人で食堂を利用する際に、食事の受け取りや移動すること難しい →食堂のスタッフが誘導し、料理の受け取りも手助けした

・券売機がタッチパネル形式で、自分だけでは操作が難しい →スタッフが代わりに操作を行い、手続きをサポートした

・食券式の店舗で料理ができたら呼ばれる仕組みだが、呼ばれてもわからない →身振りで料理が完成したことを伝えたが気づかなかったため、最終的にスタッフが席まで配膳した

・飲食店に入ったときに混雑具合や空いている席の状況がわからず、また店員の声が聞き取れない →店員が近づいて手のひらに「○」(空席あり)や「×」(空席なし)と書いて伝え、空席がある場合はその席まで案内を行った

・車椅子のまま利用できる入口近くのテーブルがすでに他の客に使われていた →先にその席を使用していた方の了解を得て、車椅子を利用する来店者に使ってもらった

・車椅子でそのまま席に着きたい希望があったが、椅子が邪魔になって通れない →備え付けの椅子を事前に片付けて、車椅子がそのまま入れるスペースを確保した

・人工呼吸器を使用していて、バッテリーを外出先で充電する必要がある →配席時にコンセントが近い席へ誘導し、充電の利用を許可した

・通常の盛り付けでは食べにくい料理がある →料理を食べやすいサイズにカットし、見た目も損なわないように配慮して盛り付けを行った |

4-2. 小売店・サービス業での合理的配慮の提供事例

小売店・サービス業での合理的配慮の提供事例は以下です。いずれもあくまで一例として掲載しており、こうした配慮がかならず必要というものではありません。個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断してください。

| 小売店・サービス業での合理的配慮の提供事例

・盲導犬と一緒に温泉施設を訪れたが、入浴中に犬を待たせる場所があるか不安 →浴室や脱衣所には待機できるスペースがなかったため、入浴中は事務室で盲導犬を一時的に預かる対応を行った

・弱視のため店内の商品をタブレットで撮って拡大しながら確認したい →店内は撮影禁止だが、視覚的な情報保障を目的としていることから、特例として撮影を許可した

・銀行ATMがタッチパネル形式で、操作が難しい →暗証番号の取扱いについて事前に了承を得た上でスタッフが代わりに操作を行い、手続きをサポートした

・店舗までの通路にある点字ブロック上に他の客の自転車が置かれており、移動できず困っている →スタッフが来店者を店舗まで案内し、点字ブロックをふさいでいた自転車は正しい駐輪スペースへ移動させた

・会員情報を変更したいが連絡手段が電話しかなく、このままだと手続きができない →業務用として使用していたFAXを活用し、変更内容を送ってもらって手続きを完了した

・保険に加入したいが、聴覚に障がいがあって音声での説明が理解できない →代理店の担当者が筆談を取り入れながら、保険内容を分かりやすく説明した

・店舗の入口が手動ドアで、一人での出入りが難しい →到着時に電話で連絡をもらい、スタッフが出入口まで行ってドアの開閉を行った

・ホテルのバスルームにシャワーチェアが設置されておらず、入浴が難しい →代用品として備品のパイプ椅子を貸し出し、シャワーチェアの代わりとして使用できるようにした

・申込書に記入することができず、付き添いもいなかったため、店員に代筆を頼みたい →本人の意向をしっかりと確認したうえで店員が代筆を実施し、内容確認のため複数名が立ち会った

・セルフサービスのガソリンスタンドでは、自分での給油が難しい →スタッフが余裕のあるタイミングで給油を手伝って対応した

・異性とのやり取りに精神的な負担があるため、同性スタッフに応対してもらいたい →同性の従業員がいる場合には、そのスタッフが対応するようにした |

4-3. 教育分野での合理的配慮の提供事例

教育分野での合理的配慮の提供事例は以下です。いずれもあくまで一例として掲載しており、こうした配慮がかならず必要というものではありません。個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断してください。

| 教育分野での合理的配慮の提供事例

・後で復習する目的で、授業を録音したいと申出があった →録音行為は通常禁止されているが、障がいの状況を考慮し、録音機器の使用を許可する対応を行った

・黒板で強調したい部分を赤いチョークで書かれると、色覚障がいのため見えにくくなってしまう →重要な箇所の強調にあたっては、識別しやすい色を使ったり、波線や下線など別の手段を用いたりするよう黒板の書き方を工夫した

・教材に拡大文字を使用しているがサイズが大きくなってしまい、机からはみ出してしまうことがある →生徒が広く教材を広げられるよう、机を2台使えるように座席配置を調整した

・弱視と難聴があるため、授業中に黒板の文字が見えづらく、先生の声も聞こえにくい。 →黒板の視認性と音声の聞き取りやすさを確保できるよう、座席の位置を調整した。

・下肢の障がいにより歩行が困難で長距離移動には疲労も伴うため、教室間の移動についての配慮を要望された →本人と相談のうえで校舎入口付近にベンチを複数設置し、途中で休憩をとりながら教室に向かえるようにした

・車椅子を利用する保護者が運動会を見学しやすくなるような配慮が必要だった →自由観覧スペースでは移動が難しいことから、見学しやすい場所を別途確保して案内対応を行った

・肢体不自由があるが、自動車教習所の教室が2階にありエレベーターが設置されていない →可能な限り1階で授業を行うよう調整し、やむを得ず2階で実施する際は職員数名で車椅子を運ぶ対応を取った

・学校からの配布プリントにあるカタカナや漢字が読みにくく、内容の理解が難しい →プリントの漢字やカタカナにふりがなを加えることで、読み取りやすくする配慮を行った

・聴覚過敏があり、運動会でのピストル音がパニックの原因になる可能性がある →スタート合図にはピストル音を使わず、笛や手旗、ブザーなどの別の方法で対応した

・グループ活動や難しい課題に取り組む場面で、強い緊張やパニックが生じることがある →そのような場面では、本人の状態に応じて一時的に教室を離れて気持ちを落ち着かせることを許可した

・パニックを引き起こすことがあるため授業中に当てられることがないようにしてほしい(周囲には知られたくない) →担当教員間で事前に情報共有を行い、周囲に気づかれない形で指名を避ける対応をした |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 合理的配慮を提供する場合も断る場合も「建設的対話」が重要

障害者差別解消法における合理的配慮を提供する場合には、事業者(お店など)と障がいのある方の間で「建設的対話」を重ねることによって、一緒に解決策を検討していくことが大切です。

建設的対話(※)をする中で、障がいのある方が「取り除きたいバリア」が何なのかが分かり、合理的配慮の提供ができるのか難しいのかを判断できます。

| ※建設的対話とは

障がいのある人からの申出に対して、一方的に対応の可否を決めつけるのではなく、「どのような対応ができるか」を双方で前向きに話し合い、柔軟に調整していく対話の姿勢をいいます。 |

また結果として、具体的な状況にかんがみて提供が難しい場合においても、事業者(お店など)と障がいのある方が持っている情報や意見を伝え合うことで、それを実現するための代替案が見つかることもあります。

5-1. 建設的対話の具体例 (車いすでライブに参加したい顧客との対話の例)

実際にどのような建設的対話をしていくかは状況に応じて変わっていきますが、ここでは一例として、ライブハウスで開催されるコンサートに車椅子利用者が参加するケースでの対話例をご紹介します。

ライブに参加したい車椅子利用者が、電話予約の際に、自分が車椅子で参加する予定であることと通常席のチケットを1枚購入したいことを伝えました。

これに対して、過去に通常席で車椅子と他の参加者と接触してしまった事例があることから、スタッフは

・通常席は自由に動き回ることが前提となっている構成であるため、車椅子での観覧が難しいこと

・特別席ならば他の参加者とぶつかる心配がなく安全であること

などを案内しました。

利用者は、特別席は価格が高くて手が出しづらいため、可能であれば通常席での観覧をしたいと伝えました。もし通常席での参加が可能ならば、自由に動き回れなくても構わない旨も伝えました。

ここでスタッフは、過去の例をもとに機械的に断るのではなく、障害者差別解消法の趣旨を踏まえて、個別の状況に応じた対応の必要性を認識しました。本人の希望を尊重しつつ、安全を確保したうえで配慮できる方法を考えました。

具体的には、通常席エリアの一部を仕切って車椅子用スペースとし、そこで鑑賞してもらう案を提示しました。他の観客の動線と重ならないことや、安全確保にも配慮できる点を伝え、利用者からも納得の意見を得ることができました。

結果として、通常席チケットのまま、車椅子用スペースで安心して鑑賞できるようになりました。

| 建設的対話を行う上でのポイント

・過去の事例だけで一律に判断せず、本人の希望を丁寧に聞く対話が第一歩 ・リスクや懸念がある場合でも、代替案を一緒に考える姿勢が重要 ・本人の立場に立った提案が、安心感と納得感につながる |

このように、建設的な対話は「合理的配慮の内容を決める」ためだけではなく、信頼関係を築きながら、社会的障壁を取り除く方法を相互にすり合わせていくことが大切です。

5-2. 合理的配慮の提供が難しい場合は「代替案」 を用意する

合理的配慮を求められたとき、すべての希望にそのまま応えるのが難しい場面もあります。そのような場合でも、「できない」と断って終わらせるのではなく、本人と話し合いながら他の方法(代替案)を模索することが重要です。

先ほどの車椅子の例でもあったように「過去の例ではできなかった」といった理由だけで対応を断るのではなく、個別の事情に即して対応を検討する姿勢が求められます。

たとえば以下のような、代替案を提示する例があります。

| 代替案を提示する例

(1)手話通訳の確保を希望されたが対応が難しい場合 →手話通訳の確保はできないが、文字による情報提示やアプリの使用許可などを行って、別の方法で参加できるようにする

(2)店内を付き添って買い物を補助するよう求められたが対応が難しい場合 →混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することを提案する |

またケースによっては、通常は禁止されている行為であっても、合理的配慮として特別に許可するといった配慮を行うのが有効な場合もあります。

いずれにしても、前例がないなどの理由で断るのではなく、本人と対話を重ねてベストな対応方法を決めていくようにしましょう。

5-3. 合理的配慮の検討のための対話で使ってはいけないNGワード

合理的配慮の提供を検討する際、事業者としてどう伝えるかは非常に重要です。せっかく対話の場を設けたとしても、対応を断るときの言葉の選び方ひとつで、相手との信頼関係が損なわれてしまうことがあるので注意しましょう。

特に避けるべき「NGワード」として、内閣府の資料では以下のような表現が挙げられています。これらを避け、代わりに伝えたい意図が伝わるような言い換えを心がけましょう。

| NGワード | 望ましい言い換え例 |

| 前例がないので対応できません

(合理的配慮は「個別の状況に応じた柔軟な対応」が原則であり、前例の有無は断る理由にならない) |

「これまでに例はありませんが、どのような対応が可能か一緒に考えさせてください」 |

| 障がいのある人だけを特別扱いできません

(合理的配慮は「平等な利用機会を保障するための対応」であり、特別扱いではない) |

「他の方と同じようにご利用いただけるように、必要な配慮について検討させてください」 |

| もし何かあったらいけないので、対応できません

(漠然としたリスクを理由に対応を拒否するのは不適切) |

「安全面に配慮しながら、どのような方法であれば対応可能か検討いたします」 |

| ●●の障がいがある人には、対応できません

(障がいのある人を一律に扱うことは不適切であり、個別に検討する必要がある) |

「障がいの状況について少し教えていただけますか?そのうえで可能な対応を考えてまいります」 |

対応が難しい場合であっても、代替案を探る姿勢や本人との対話を通じた丁寧な説明を心がけることがとても重要です。断ることがあっても、相手の尊厳を損なわずに納得感を得てもらえる対話を行いましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 適切な合理的配慮を行うための準備ポイント

障害者差別解消法における合理的配慮は、その場その場での対応方法を考えなければならないケースがほとんどです。障がいの種類は多様で程度もさまざまであることや、事業者側の状況もその場によって異なるからです。

しかしながら、現場での迷いや混乱を避けるためには、あらかじめ社内での方針や共有、体制整備を進めておくことが大切です。

この章では、日頃から準備しておくべきことを3つの視点から整理します。

6-1. 合理的配慮の具体例をスタッフに共有して話し合っておく

現場のスタッフが「どこまで対応すべきか」「対応していいのか迷う」といった場面を避けるためには、あらかじめ合理的配慮の具体例を共有しておくことが重要です。

本記事で紹介した「2. 合理的配慮が必要になる5つの条件」「4.【業種別】合理的配慮の提供事例」をスタッフに共有して定期的に話し合っておくことで、現場対応がスムーズになります。

今回紹介した事例以外にも、内閣府の「合理的配慮等具体例データ集」のページを見ると、障がいの種類別や生活の場面別に事例を探すことができます。

自社のビジネスに近い事例集を事前に見ておくことで、「この対応は当社でもできる」「この対応は難しいが代替案なら検討可能」といった検討が可能になります。

6-2. 合理的配慮を求められた場合の対応スタッフを決めておく

合理的配慮の提供が必要になったとき、現場で判断に迷ったり、対応が属人的になったりする可能性があります。そのため、あらかじめ社内で「誰が・どのように対応するか」という体制やフローを決めておくことが重要です。

たとえば、現場のスタッフによる一律の対応が難しい場合には、上司や本部に相談するルートを明確にしておくことでスムーズに対応できます。また、過去の対応事例を記録として残しておくことで、次回以降の判断にも役立ちます。

こうした仕組みを整えておくことで、現場が過度な負担を感じることなく、利用者との建設的な対話や柔軟な配慮がしやすくなります。業務マニュアルや研修の中でフローを共有しておくことも有効です。

6-3. 環境の整備が可能であればしておく(バリアフリー化やツール導入など)

とくに多く求められる要望がある場合には、環境の整備が可能であればしておくという方向性も有効です。例えば、施設のバリアフリー化や筆談ボードの準備などが該当します。

障害者差別解消法では、個々におこなう合理的配慮のほかにも、不特定多数の障がい者を主な対象として行われる事前的改善措置(施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障がい者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上など)を、「環境の整備」として実施に努めることとしています。

| 環境の整備事例(一例)

・段差解消のための簡易スロープを設置する ・券売機の位置や文字サイズを、万人が読みやすいように変更する ・筆談ボードやコミュニケーション支援ツールを常備する ・文字起こしアプリを導入して、使えるようにする ・障がいのある方が利用しやすい席を設けておくなど |

合理的配慮はあくまで「個別の申出に応じて提供するもの」ですが、環境を整備することで「すべての人が利用しやすい店舗づくり」や業務負担の軽減にもつながります。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. まとめ

本記事では「障害者差別解消法の合理的配慮」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆障害者差別解消法の合理的配慮とは?

・できる範囲で障がい者に必要な配慮を講じること

・2024年4月からすべての事業者に義務化された

・障害者雇用促進法における合理的配慮との違い

◆合理的配慮が必要になる5つの条件

・条件1:行政機関や事業者など対象者に該当すること

・条件2:本来の業務に付随する合理的配慮であること

・条件3:障がいのある人からの申出(意思表明)があること

・条件4:配慮の実施に伴う負担が過重ではないこと

・条件5:社会的バリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮であること

◆【業種別】合理的配慮の提供事例

・飲食店での合理的配慮の提供事例

・小売店・サービス業での合理的配慮の提供事例

・教育分野での合理的配慮の提供事例

◆合理的配慮を提供する場合も断る場合も「建設的対話」が重要

・建設的対話の具体例(車いすでライブに参加したい顧客との対話の例)

・合理的配慮の提供が難しい場合は「代替案」を用意する

・合理的配慮の検討のための対話で使ってはいけないNGワード

◆適切な合理的配慮を行うための準備ポイント

・合理的配慮の具体例をスタッフに共有して話し合っておく

・合理的配慮を求められた場合の対応スタッフを決めておく

・環境の整備が可能であればしておく(バリアフリー化やツール導入など)

すべての人が安心してサービスを利用できる社会の実現に向けて、適切な合理的配慮ができる体制を整えておきましょう。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度