コラム詳細

2021/09/16

autorenew2025/12/26

【看護師に聞きました!】テレワーク/在宅における障がい者雇用の課題とメンタルケアを解説!

昨今、コロナウィルス対策等の理由でテレワークを導入する企業が非常に増えてきました。それにより障がい者雇用の現場では、テレワーク・在宅勤務でコミュニケーションが取りずらい、業務の切り出しが難しい、メンタルケアをどうすればいいのか分からないという新たな課題が生まれています。

本記事では、障がい者雇用がテレワーク/在宅でどう変わるのかとその対処法を解説しました。

さらに、弊社(株式会社JSH)の看護師にヒアリングを行い、テレワークで起こりうる障がい者の体調不調のトラブルとその対処法もまとめました。

- コロナウイルスによって約60%がテレワークを導入

- テレワーク/在宅導入済の企業の約7割が継続予定

- テレワーク/在宅で障がい者雇用の課題はこう変わる!

- 人事担当者123名にアンケート!テレワークにおける障がい者雇用の課題

- 精神科看護師に聞きました!テレワーク/在宅でのトラブルとメンタルケア方法

- まとめ

コロナウイルスによって約60%がテレワークを導入

近年、働き方改革の影響によりテレワークを導入する企業が増えています。

総務省 “通信利用動向調査”のデータによると、2018年時点には企業全体のおよそ約20%がテレワークを導入していました。(2011年と比べておよそ倍の導入率)

そのトレンドに加えて2020年初頭から世界中を席捲しているコロナウイルスにより、急速にビジネスを取り囲む環境が変わりました。

緊急事態宣言の影響もあり、大企業を中心に多くの企業がテレワークを導入しています。

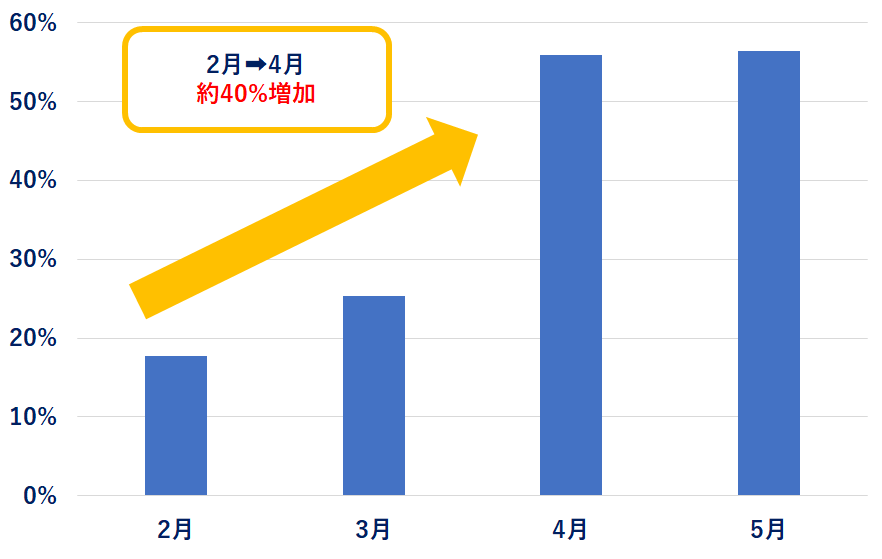

東京商工リサーチのデータによると、2020年2月には約20%だったテレワークの導入率が、2020年4月までの2か月の間に約40%も増えて、テレワークの導入率は約60%になりました。

東京商工リサーチ “新型コロナウイルスに関するアンケート”からデータを引用し、株式会社JSHがグラフ作成

2020年4月から5月までの間はやや微増です。2020年6月末に緊急事態宣言が解除されましたので、テレワーク導入率は約60%をピークに継続かやや減少していくかもしれません。

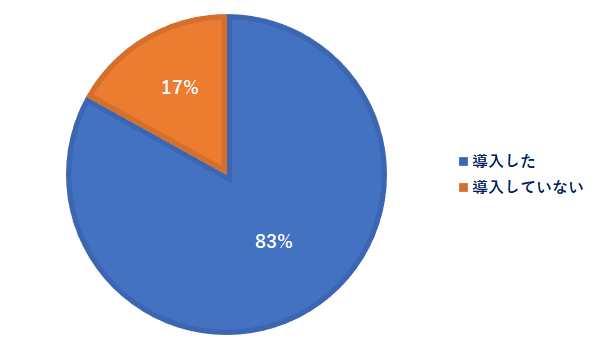

ちなみに2020年6月時点で、大企業(資本金1億円以上)においてはテレワークの導入率が約83%です。

大企業はコロナ下で迅速にテレワークを導入しています。

これを機にテレワークをデフォルトの働き方とする企業も多くなるでしょう。

東京商工リサーチ “新型コロナウイルスに関するアンケート”からデータを引用し、株式会社JSHがグラフ作成

テレワーク/在宅導入済の企業の約7割が継続予定

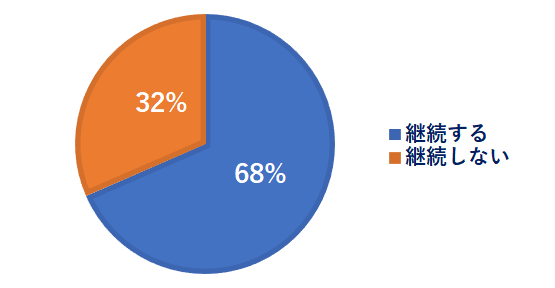

東京商工リサーチのデータによると、テレワーク導入済みの約7割の企業がテレワークを継続すると答えています。

テレワークは、コロナ影響下による一時的な働き方の移行というわけではないようです。

東京商工リサーチ “新型コロナウイルスに関するアンケート”からデータを引用し、株式会社JSHがグラフ作成

つまり、多くの企業にとってテレワークは今後中長期的に定着する制度になるため、それを前提にマネジメントや業務の設計などのビジネス環境を構築していく必要があります。

また、テレワークにおいて新たに出てきた課題にも向き合っていかなければなりません。

テレワーク/在宅で障がい者雇用の課題はこう変わる!

テレワークでは、コミュニケーションやマネジメント上で新たな課題が出てきます。

そもそもテレワークを前提に業務を設計している会社ばかりではなく、コロナの影響で最近になって急遽テレワークを導入した企業も非常に多いです。前掲の東京商工リサーチのデータによれば、企業全体のおよそ4割ほどの企業がこれに当てはまります。

テレワークの導入に伴って、従来の障がい者雇用の課題に加えて新しい課題が出てきたと感じる障がい者雇用の担当者様も多いのではないでしょうか?

障がい者雇用における従来の課題とテレワークによる新たな課題をまとめてみました。

| 従来の課題 | テレワーク上の課題 |

| どう接していいのかわからず、コミュニケーションが難しい | 対面ではないので様子が分からず、よりコミュニケーションの方法がわからなくなった |

| 柔軟に業務のサポートを出来る人材がいない | 実際に様子を見ながら業務をサポートすることが出来なくなる |

| 短期での離職が増えている | 本人の不安や体調の変化に気付き辛くなり、退職意向が発生しても事前に察知しずらい |

| 急な体調不良等が発生してしまう | 人との関わりや移動などの活動量が少なくなるので、体調を崩す頻度が多くなる可能性がある |

| 切り出しする業務を考えることが難しくなってきている | テレワークで対応出来る業務を新たに考える必要がある |

従来は障がい者雇用の現場において、応募者があまり集まらない、(オフィスで物理的な)業務のサポートを出来る人がいない、業務の切り出しを考えるのが難しいなどの問題がありました。

一方、テレワークは対面ではないため業務を進めている実際の様子を見ることが難しく、どこでつまっているかが分からないという課題があります。

また、テレワーク中の体調の変化やメンタルケアなどの課題が出てくる可能性もあります。

人事担当者123名にアンケート!テレワークにおける障がい者雇用の課題

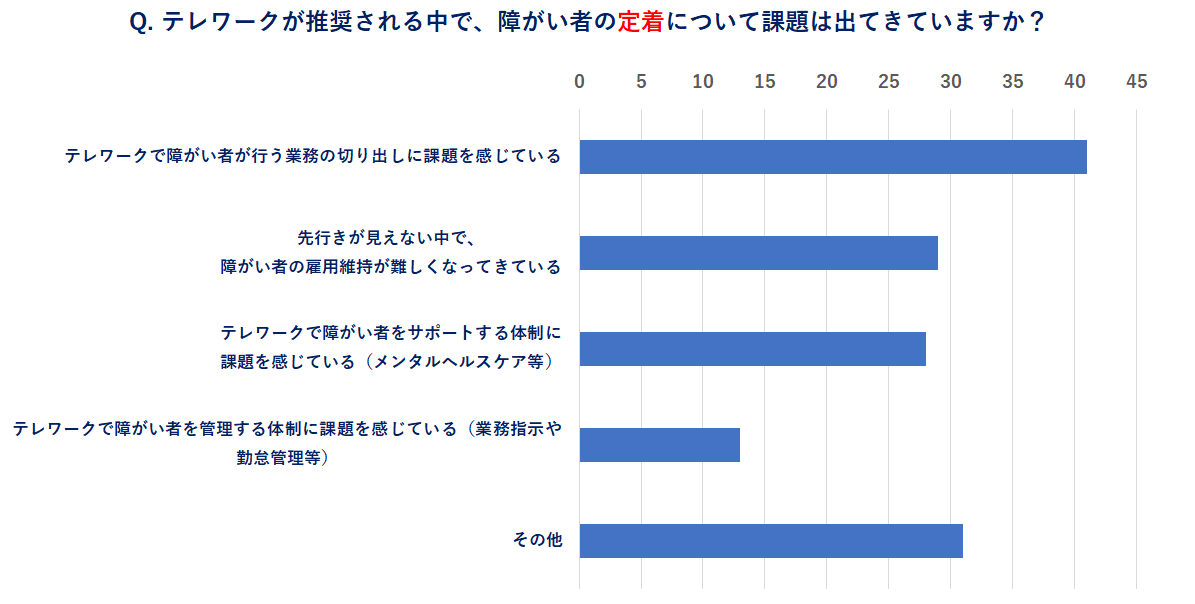

テレワーク時代の障がい者雇用について、業種、規模問わず人事・障がい者雇用担当者を対象に調査を行い、現場の声を聞いてみました。今回の調査では、123名からご回答を頂きました。(調査期間:2020年5月中旬-6月初旬)

テレワークが推奨される中で、障がい者の定着についての課題はどのようなものがあるのでしょうか。

最も多かった声は、”テレワークでの業務の切り出し”についての課題です。

これまでオフィスでは、書類の整理や郵送やシュレッダーの業務など物理的で簡易的な作業を切り出していましたが、テレワークではそういった業務がなくなるためテレワークにあった新たな業務の切り出しを行う必要があります。

また、メンタルヘルスケアに関する課題もあります。

テレワークに移行して活動量の低下による体調不良や、コミュニケーションの減少による不安でメンタル不調になってしまうなどのケースが考えられます。

精神科看護師に聞きました!テレワーク/在宅でのトラブルとメンタルケア方法

弊社(株式会社JSH)の在宅医療事業部では、精神科の訪問看護サービスを展開しています。

弊社(株式会社JSH)の看護師が、精神疾患をお持ちのご利用者様の元に訪問しケアを行っています。

本記事では弊社(株式会社JSH)の現場の看護師にヒアリングを行い、テレワークにおいて(主に精神障がい者の方に)起こりうるトラブルとメンタルケアの方法を聞いてみました。

コミュニケーションのトラブル

業務内容の確認をしたくともテレワークでは表現が難しい場合、トラブルがあっても抱え込んで悩んでしまう、確認出来ないことで不安が増強し病状に響いてしまうなどのトラブルが発生する可能性があります。

特に、精神障がい者の方は一人で考え込んでしまう(孤独感)傾向が強く、不安が強くなっても相談できない事が病気の再燃につながるとも言われています。

コミュニケーションのトラブルの対処法

連絡手段を相手に合わせて変える

連絡手段を相談し相手にあったやり方にあわせます。

メール・チャットだけだと不安に感じる人には毎日電話連絡をする、TV会議システムで顔を見ながら会話する時間を持つなどの対処が考えられます。

コミュニケーションの中でこまめに様子を伺う

食事の様子や生活リズム、不安要素はないか、困り事はないかなどを会話の中から確認するようにします。

しかし、そもそも職場でそのような会話がなくテレワークになってから突然聞いてしまうと、関係を壊す、不安や差別を強くする可能性があるため注意が必要です。

テレワークの前段階から話しやすい雰囲気ができるコミュニケーションをとるようにしましょう。

また、テレワーク導入前にはテレワークの必要性を十分に説明するようにします。

病状によっては個別に伝えるなどの配慮も必要です。

服薬の乱れのトラブル

不安の増強によって服薬の乱れが発生する恐れがあります。

服薬の乱れは、不安の増強→頓服薬の併用→(服薬によって多少症状は改善するものの)眠気も伴う→午睡時間の延長により生活リズムが崩れ、業務を完遂出来ないなどの問題が発生する可能性があります。

服薬の乱れのトラブルの対処法

中長期的な関係性を構築すること

服薬の乱れを防ぐには、服薬の様子について確認する必要があります。

ただ服薬に関しては敏感なトピックなので、面接時や普段の面談等で治療や病状に関して詳細な共有を受けていない限り、上席から確認を行うのはあまり望ましくはありません。

精神科訪問看護の現場(弊社(株式会社JSH)の看護師が提供する訪問看護サービス)では看護師が訪問し、生活リズムや精神症状、内服薬の事を確認しアドバイスしています。

普段の面談で治療や病状に関してどれだけ障がい者と確認し共有出来ているかが重要です。

テレワーク以前から話せる雰囲気作りを行い、中長期的な関係性の構築が必要です。

まとめ

コロナの影響により、過半数の企業がテレワークを導入しました。

今後、その大半がテレワークの継続を示唆しており、これからはテレワークを前提としてビジネス環境を想定する必要があります。

テレワークでは、従来のサポートやマネジメントにおける課題に加えてテレワーク特有の課題も生まれてきます。

これらの課題も一時的なものではないため、しっかりと向き合って課題の解決に取り組むことが求められます。

メンタルケアについては、あまり積極的にアクションを行うというよりも、じっくりと時間をかけて関係性を構築することが大切です。テレワークに移行したからといって、急に服薬の確認などを行うなどは関係性が崩れる可能性があり、あまりおすすめは出来ませんので注意しましょう。

障がい者雇用は株式会社JSHにお任せください!

株式会社JSHでは、

「募集しても採用につながらない…」

「業務の切り出しがうまくできない…」

「何かとトラブルが多く、定着率が低い…」

といった障がい者雇用に関する様々な課題を持つ企業様に向けて、

採用から定着まで包括的なサポートサービスを提供しています。

障がい者雇用にお悩みの担当者様は、ぜひお問い合わせください。

---------------------------------------------------

▼JSHの障がい者雇用支援サービスについて詳しくはこちら

地方の農園を活用した障がい者雇用支援サービス『コルディアーレ農園』

---------------------------------------------------

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度