コラム詳細

2022/05/31

autorenew2025/11/07

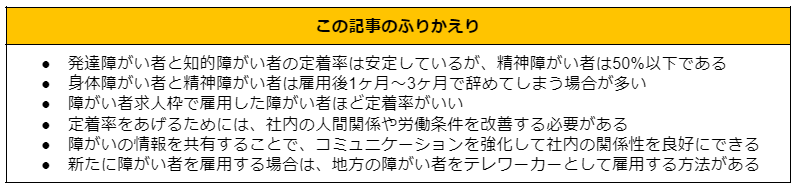

【最新数値】障がい者雇用の定着率は?|定着率をあげるための対策5つ

「障がい者を雇っているけれど、なかなか職場に馴染めずにすぐ辞めてしまう。どうしよう?」

「障がい者の定着率をあげるためには、どのような対策をするべき?」

せっかく障がい者を雇用したにもかかわらず、なかなか障がい者が職場に馴染めずに数ヶ月で仕事を辞めてしまうとお悩みではありませんか?

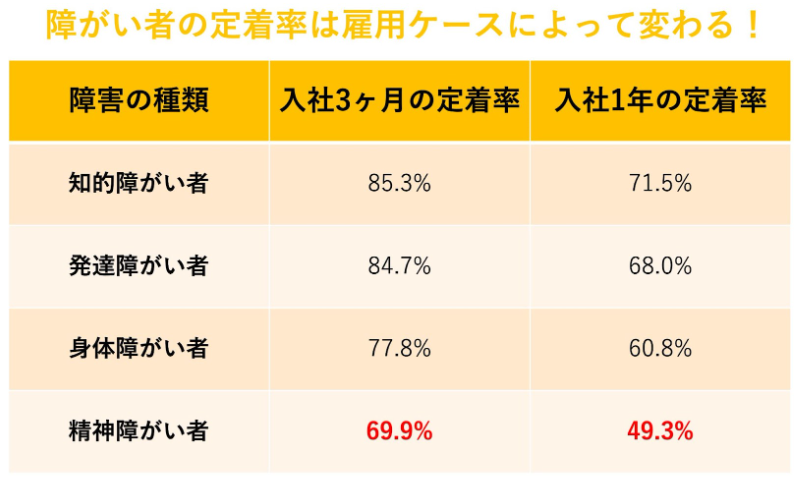

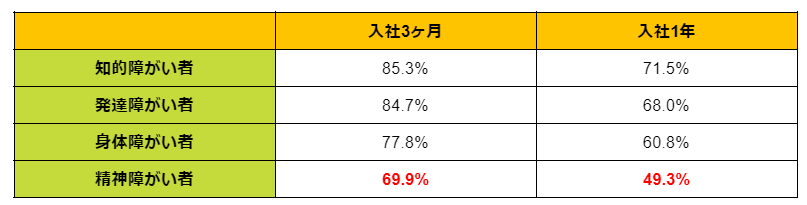

実際のところ、多くの企業が障がい者の定着率の低さに悩んでいます。障がい者雇用における定着率は、障がいの種類によって入社1年後には71.5%〜49.3%ほどの人しか会社に残っていないという調査結果が出ているのです。

【目次】

4. 障がい者雇用で定着率をあげるために企業ができる対策5つ

5. 地方の障がい者をテレワーカーとして雇用して定着率アップ「障害者テレワーク制度」

このように定着率が低すぎると、企業が本来雇用するべき障がい者の人数を満たせないことが原因で罰則が発生してしまいます。

障がい者の定着率があがらないことが原因で、会社に不利益が発生しない為には障がい者雇用の定着率の実態と対策方法を把握しておくのがおすすめです。

この記事では、障がい者の定着率があがらないと悩んでいる方が、障がい者の定着についての理解を深めたうえで出来る定着率をあげるためにできる対策方法について順番に解説していきます。

「障がい者の定着率がなかなかあがらない」と嘆いているばかりでは、安定した障がい者雇用は期待できません。職場に対する不満やストレスを障がい者が抱え込んでしまうと、離職理由に繋がってしまうのです。

定着率が低いことで障がい者雇用で悩んでしまわないためにも、最新データを元にした定着率の実態や対策方法について解説していきますね。

「障がい者を雇用しても、なかなか職場に定着してくれない」という悩みを持っている企業は少なくありません。障がい者の雇用率はここ10年で増加しているにもかかわらず、障がい者を雇用してから3ヶ月以降から障がい者の定着率が下がり続けているのが現状です。

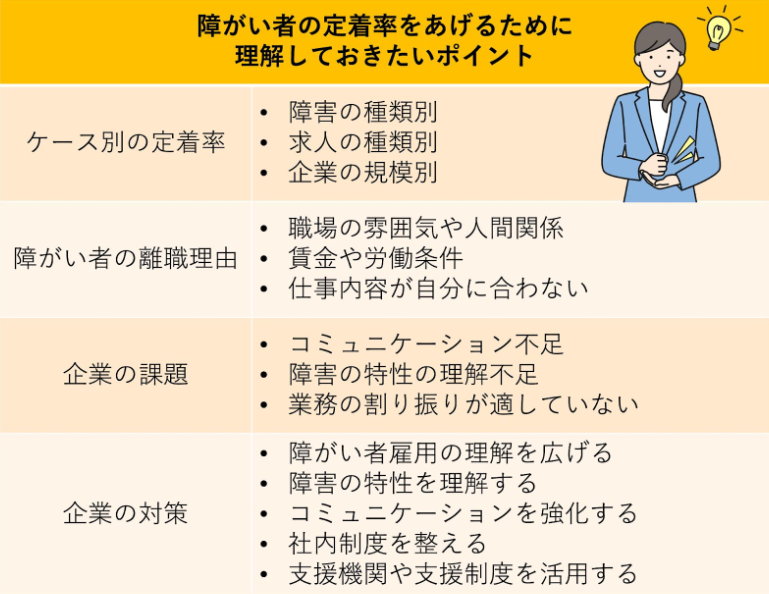

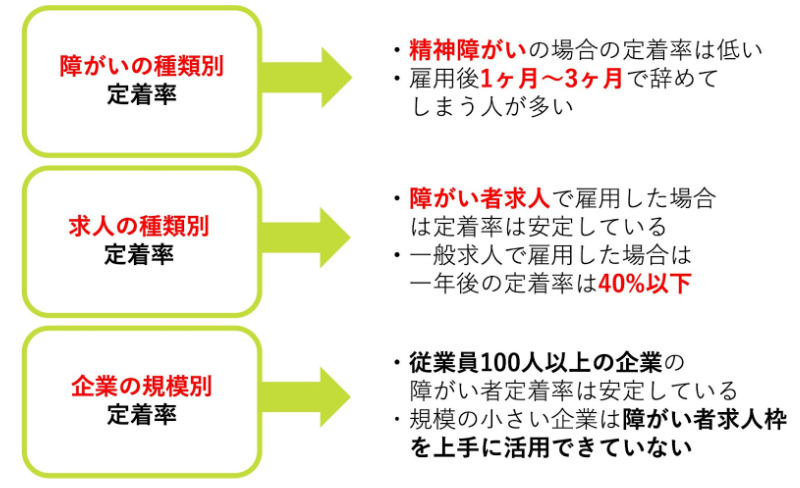

よりリアルな障がい者の定着率を知る為には、さまざまなケースで定着率が変わっている事を理解しなければいけません。

- 障がいの種類(身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい)によって定着率は違う

- 求人の種類次第で、定着率が著しく下がってしまう

- 企業の規模が大きくなるほど定着率は上がっている

障がいの種類別・求人の種類別・企業の規模別に、変動しているそれぞれの定着率について学んでいきましょう。

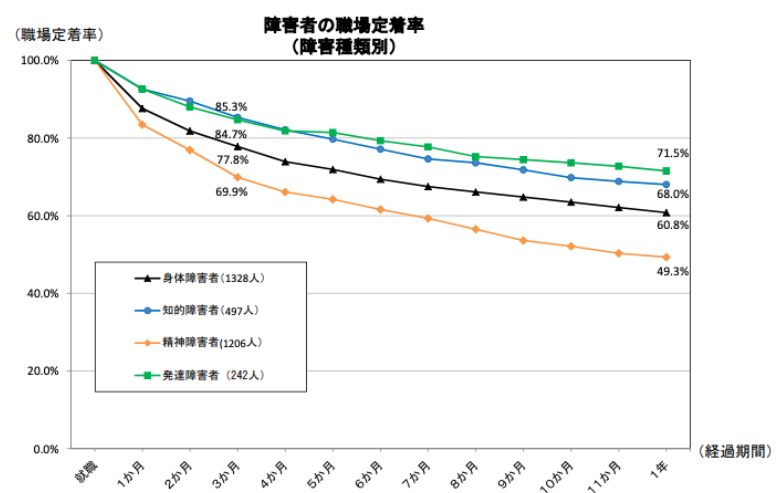

障がいの種類によってどのように定着率が変動するのかを理解しておくと、障がい者を雇用する際に「どのような障がいを持っているのか」を念頭に置いて障がい者雇用を進めていけます。

まずは、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・発達障がい者の4タイプに分けて集計された障がいの種類別定着率についてみてみましょう。

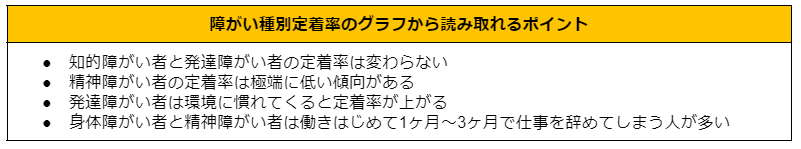

この数字を見ると、障がいの種類によって雇用後の定着率が大きく違うことがわかります。とくに精神障がいを持っている場合は、他の障がいを持っている場合より定着率の低さが際立っているのです。

実際に、それぞれの障がいによってどのように定着率が変わっていくのかを下記の1ヶ月おきの定着率のグラフでみてみましょう

出典:障がい者雇用の現状等|障害者の定着状況について(障害種別)

障がいの種類別だけでみると、知的障がいもしくは発達障がいを持っている人は3ヶ月〜6ヶ月以降より定着率が安定してきます。

しかし、身体障がいと精神障がいを持っている人は最初の数ヶ月で離職を決めてしまう人も多いので企業側のサポートや労働環境の改善が必要になってくるでしょう。

1-2. 【求人の種類別】障がい者の定着率

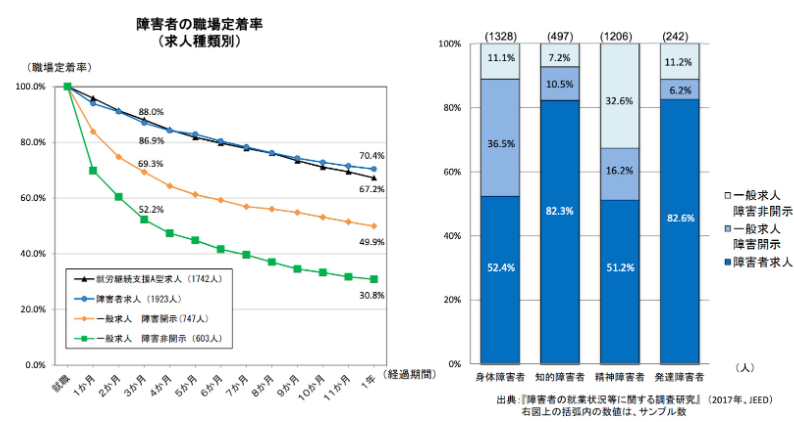

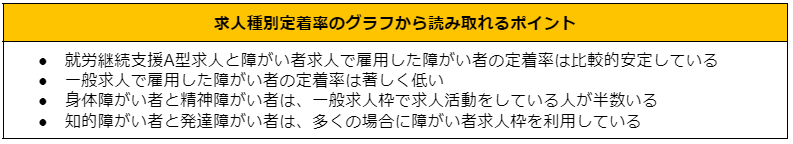

障がい者の定着率は、障がいの種類によっても大きく変わるということがわかりました。それに加えて、どのような方法で求人活動をして雇用されたのかという「求人の種類」によっても定着率が違います。

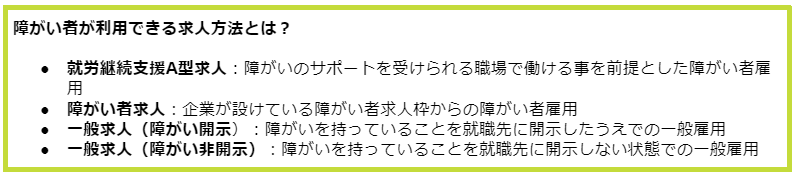

求人の種類は、以下の就労継続支援A型求人・障がい者求人・一般求人(障がい開示)・一般求人(障がい非開示)の4種類です。

この4つの求人方法によって、障がい者の職場への定着率がどのように変わるのかをみてみましょう。

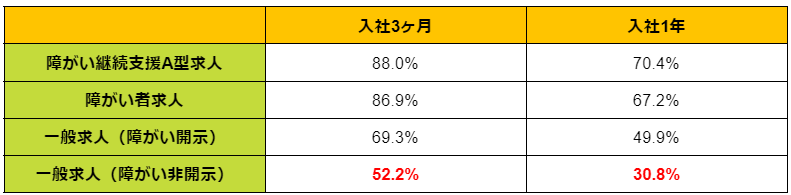

障がい者が利用できる求人方法は複数あります。その中でも、就労継続支援A型求人は70.4%で障がい者求人は67.2%と高水準を保っています。

反対に、障がいを持っていると公表せずに求人活動をしている場合は定着率30.8%と残念な結果になってしまいました。精神障がいを持っている人は、障がいの情報を非開示にして求人活動をする傾向があります。

障がいの種類によって、利用している求人方法も違うと覚えておきましょう。

出典:障害者雇用の現状等|障害者の定着状況について(求人種別)

障がいを開示せずに一般求人で採用された場合、障がいについて周りから理解を得られずに働かなければいけなくなってしまいます。そのため、必然と職場への定着率も低くなってしまいます。

障がい者雇用の定着率を改善したいと考えている場合は、ハローワークと連携してアドバイスを受けて職場に適した障がい者求人を出すことで、より長く安定して働き続けてくれる障がい者を雇用できる可能性が高くなりますよ。

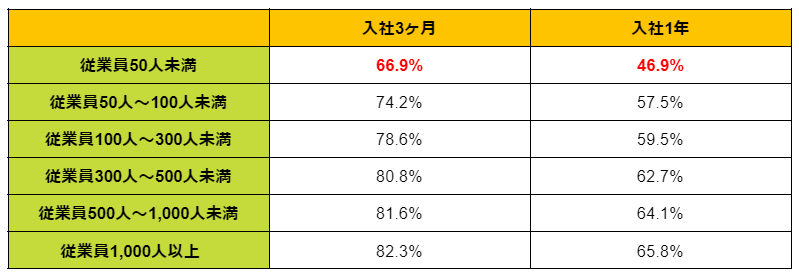

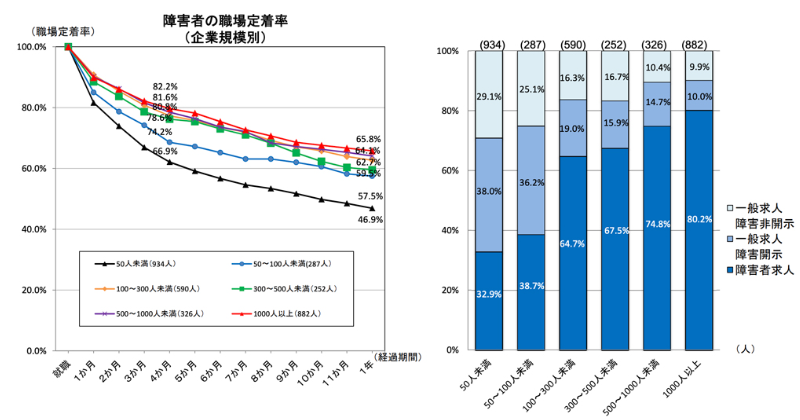

1-3. 【企業の規模別】障がい者の定着率

障がいの種類別定着率と、求人の種類別定着率を学んできたところで「それでも雇用してから1年以内の障がい者の定着率は低い」と考えていませんか?しかし、企業側がどれだけサポートができるのか次第で定着率はあがっていきます。

より明確な定着率の違いをみるために、企業の規模別の定着率についてみてみましょう。

規模の大きい企業になるほど、定着率は安定していき、その反面中小企業で従業員数が少ない企業になるほど、定着率は低水準になってしまっています。

企業の規模によって定着率が大きく変わっている理由は、規模によって利用している求人方法が違うからです。それぞれどのような求人方法で障がい者を雇用しているのか、最新データをみてみましょう。

出典:障害者雇用の現状等|障害者の定着状況について(企業規模別)

企業の規模が大きくなることで障がい者の定着率が上がる理由として

- 適した求人方法の利用

- 障がい者が働きやすいサポート制度や労働環境

- 障がい者をサポートできる人員の配置

- 障がい者が働きやすい業務内容の切り出し

上記のような理由が考えられます。従業員数が多く環境が整えられているからこそ、障がい者の定着率も安定してくるのです。

もちろん、企業規模だけで障がい者の定着率が決まってしまうわけではありません。企業の規模に限らず、障がい者を雇用するうえで理解しておきたいポイントを抑えて、障がい者の定着率をあげていきましょう。

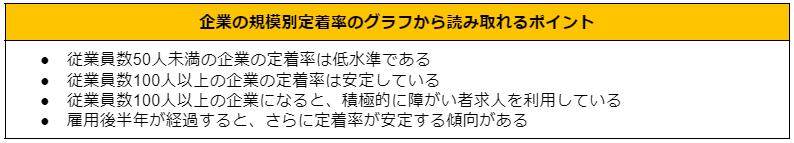

2. 障がい者が定着せずに離職してしまう主な理由

障がい者の定着率は、障がいや求人の種類によって割合は変わるものの、雇用してから平均3ヶ月以降から定着率が悪くなるということがわかってきたかと思います。多くの障がい者が職場の環境や人間関係、そして労働条件などに不満を感じたことから離職してしまっているのが現状なのです。

障がい者雇用の定着率をあげる為には、なぜ障がい者が数ヶ月で離職してしまうのかを理解することからはじめましょう。

厚生労働省職業安定局が行った障がい者雇用実態調査結果をみると、実際に多くの障がい者がどのような理由で仕事を辞めることになったのかを理解できます。

出典:障がい者雇用の現状等

このグラフをみると、人間関係や職場の雰囲気に加えて、労働条件や仕事内容などが原因でやめている人が多いということがわかります。

障がい者が働きやすい環境を作って定着率をあげる為には、多くの障がい者が共通して感じている悩みや不満を解消してあげるのが一番です。

この章では、離職理由の上位の中でも企業努力で改善可能な

- 職場の雰囲気や人間関係

- 賃金や労働条件

- 仕事内容があわない

上記の3つの離職理由について、みていきましょう。

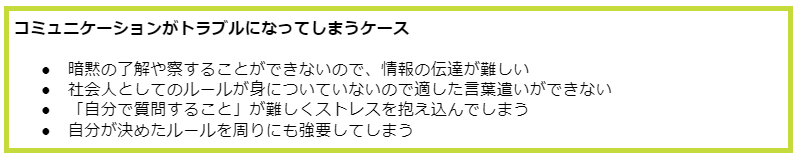

2-1. 職場の雰囲気やコミュニケーションがうまくとれなかった

離職理由の第一位として、職場の雰囲気や人間関係があげられています。ハンディキャップを持っている障がい者は相手の意志を汲み取ったり、相手の要望に合わせて行動したりするのが難しい場合があるので、コミュニケーションが難しいと感じているのです。

一般的な常識が理解できないことから、障がい者以外の従業員との意思疎通がうまく取れずに人間関係が悪化しストレスを背負い込んでしまう人もいるでしょう。

職場の雰囲気や人間関係のトラブルは、毎日働くうえで切り離せない不安要素のひとつですね。

コミュニケーションをもっと上手に取らなければいけないとわかっていても、障がい者本人では努力や適応が難しいのが実情なのです。

職場の雰囲気や人間関係を企業側の努力で改善できれば、障がい者が働きやすく定着率があがることも期待できますね。

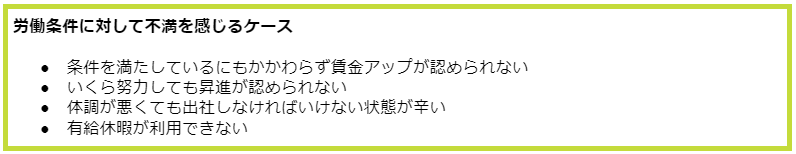

2-2. 労働条件に対する不満

障がい者も健常者と同じような労働条件で働いているのにもかかわらず、そこに差別や不満を感じてしまったことから離職まで至っている場合があります。

実際に、障がい者がどのような労働条件に不満を感じているのかをみてみましょう。

「障がいを持っているから」という差別的な視野や思い込みがあることで、労働条件が他の従業員と違う場合があります。

障がい者といっても、同じような労働条件のもと一緒に働いていることに変わりはありません。

また、障害者雇用促進法によって、障がい者雇用におけるあらゆる差別が禁止されています。だからこそ、企業側は労働条件を改善するための努力が必要になってきます。

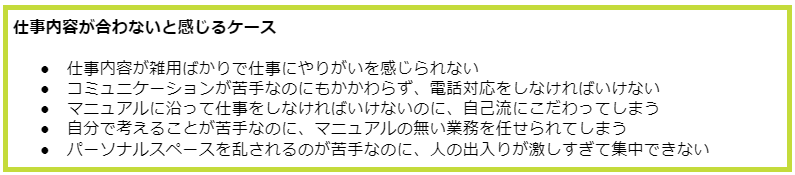

せっかく就職が決まったにもかかわらず、仕事内容が自分に向いていないことが理由で仕事を辞めてしまう人も少なくありません。

障がい者が仕事内容に対して不満を感じてしまうケースとして、「仕事内容が難しすぎる場合」と「仕事が簡単すぎる場合」の両方が考えられます。

このように、それぞれの障がい者に適した仕事を割り振れないことが、障がい者が仕事を辞めてしまう原因に繋がってしまうのです。

仕事内容に関する悩みは、コミュニケーションと同じように、毎日のストレスに直結してしまいます。毎日感じている小さな不満かもしれませんが、その不満が積み重なることが離職に繋がってしまうのです。

障がい者が仕事内容について感じている不満を解消するためには、企業側の障がい者雇用における業務切り出しなどの努力をしなければいけません。

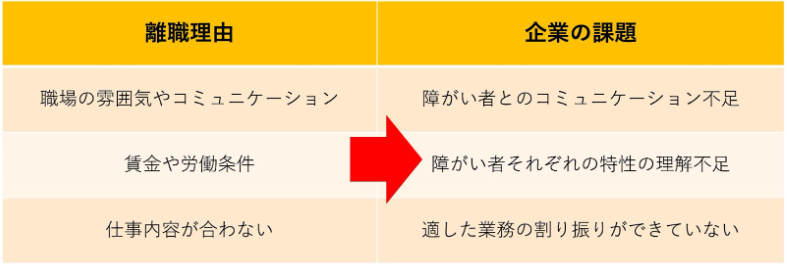

3. 障がい者雇用の定着率があがらない企業が抱える課題

障がい者が仕事を辞めてしまう代表的な理由を理解したところで、障がい者を雇用している企業側にはどのような課題があるのでしょうか?

障がい者を雇用する企業が抱える課題として、障がい者雇用のノウハウ不足・障がい者への理解不足・業務割り振りの不備などが考えられます。

障がい者の定着率で悩んでいる企業は、なぜ障がい者がすぐに辞めてしまうのかを考えながら解決しなければいけない課題について考えていきましょう。

3-1. 障がい者と一般社員とのコミュニケーション不足

障がい者を雇用するうえでコミュニケーションが上手くできないと、職場の雰囲気も悪くなり障がい者が

働き辛い環境を作ってしまいます。

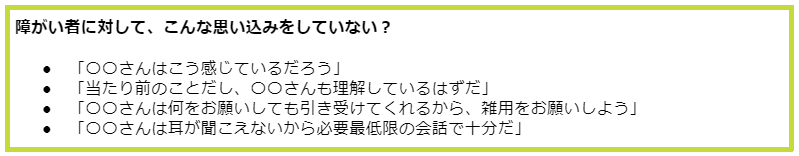

障がい者に対して勝手な思い込みをしてしまったり、決めつけをしてしまうとコミュニケーションが上手くできなくなってしまいます。

このような思い込みを持ったまま障がい者と接した場合、果たしてお互いに意思疎通ができるのでしょうか?

障がいを持っているか否かにかかわらず、一緒に働く仲間への理解と配慮がなければ円滑なコミュニケーションをとることはできませんよね。

障がいを持った社員と、一般社員のコミュニケーションがどれだけうまくいっているかどうかが、障がい者雇用を改善させるための第一歩となります。

3-2. 障がい者それぞれの適性や能力を十分に把握・理解できていない

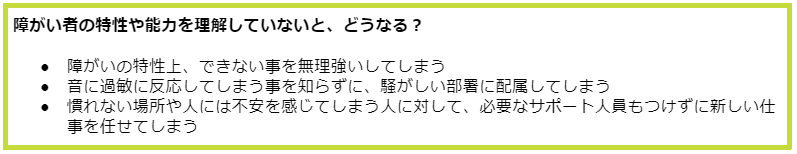

とくに障がい者雇用の経験が浅い企業や、普段から障がい者と接する機会がない一般社員は、障がい者の特性や持っている能力を理解できていないことがほとんどです。

障がい者それぞれの特性や能力を理解していないことが原因で、間違えた接し方をしてしまい障がいを持っている人を追い詰めてしまう可能性もあるのです。

このように、障がい者それぞれが持っている特性や能力を理解していないことが原因でトラブルが引き起こされる場合もあります。

一般社員それぞれが「雇用されている障がい者のことは自分と関係ない」と思ってしまうと、一緒に働いている障がい者の事を理解できません。障がい者が所属している直属の上司だけではなく、社内で障がい者の特性や能力について情報を共有することが大切なのです。

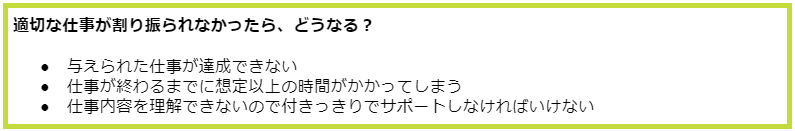

3-3. 障がい者に適した仕事を割り振れていない

障がい者雇用における課題として常にあげられるのが、障がい者ごとに適した仕事の割り振りができているかどうかという点です。

2-3.仕事内容が合わなかったでお話したように、割り振られた仕事内容が障がい者の特性や能力に適していないことが原因で仕事を辞めてしまう人は少なくありません。

障がい者それぞれに適した仕事を割り振れないと、その業務全体の効率が悪くなってしまいます。障がい者だけではなく、周りの一般社員にも悪い影響を与えてしまうのです。

仕事の割り振りは障がい者本人や従業員ではなく、その業務を取りまとめている上司の采配によって決められることがほとんどです。そのため、会社のマネジメント層こそ正しい業務の切り出し方法で、障がい者それぞれに適した仕事を割り振らなければいけません。

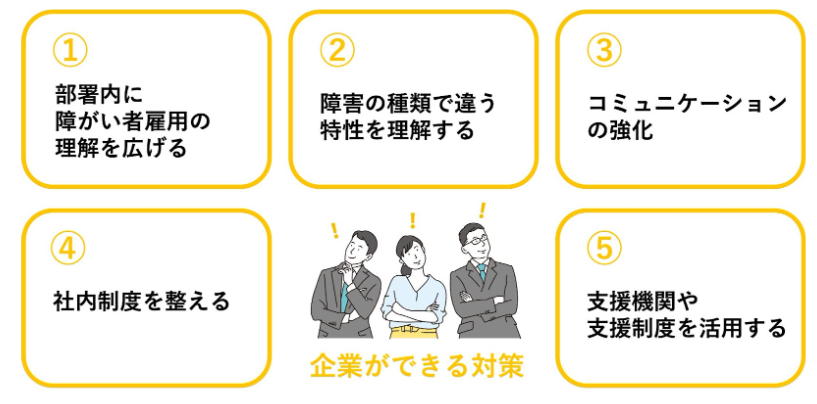

4. 障がい者雇用で定着率をあげるために企業ができる対策5つ

ここまでで、障がい者の職場定着率の低さと理由についてお話してきました。障がい者雇用の定着率について理解できるようになると、定着率をあげるために企業側でどのような対策ができるのかを考えられるようになります。

まずは雇用した障がい者の職場定着率をあげるために、以下の5つの対策を試してみましょう。

- 障がい者雇用に対する理解を広げる

- 障がいの種類によって違う特性を理解する

- 社内コミュニケーションを強化する

- 社内制度を整える

- 支援機関と連携・支援制度の活用

それぞれの対策では、具体的にどのような事を意識するべきなのか解説していきます。

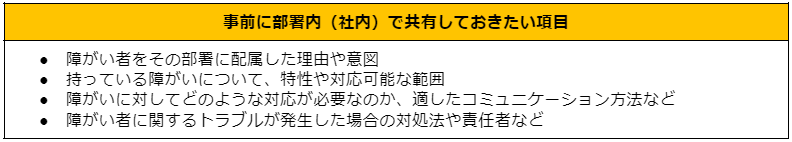

4-1. 障がい者雇用に対する理解を部署内に広げる

障がい者雇用の定着率をあげるためには、障がい者を配属する部署内全体で「障がい者雇用」に対する理解を共有して深めておく必要があります。

障がい者雇用の定着率をあげるためには、職場環境を整えて障がい者がストレスを感じないように心がけなければいけません。

そのためには、一般社員の障がい者雇用に対する理解を深めておく必要があります。たとえば、以下のような情報を全体で事前共有しておくだけでも障がい者と共に働くための準備ができますよね。

事前に障がい者を雇用するために事前に把握しておきたい情報を共有して、部署全体で障がい者に対する理解を深めておくことが大切です。

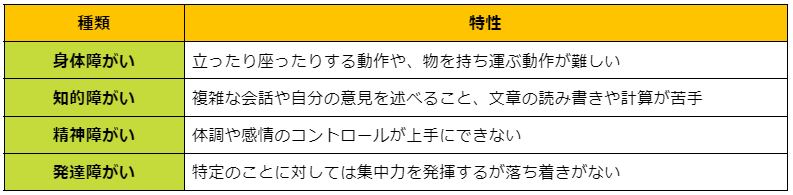

4-2. 障がいの種類によって違う特性を理解する

障がいを持っている人は、その障がいの特性によって働きやすい環境やおすすめの接し方が変わってきます。そのため、障がい者を雇用する企業は障がいそれぞれの種類によって違う特性を理解しておく必要があるのです。

1-1.【障がいの種類別】障がい者の定着率で解説している、4種類の障がいにはどのような特性があるのでしょうか?

あくまでも上記の4種類の障がいは、障がい者を大きく4つに分けて考えた場合のグループです。具体的な病名や障がいの度合いがわかれば、さらにその人の特性を絞り込むことができますよ。

障がい者の特性を理解すると、以下のようなメリットがあります。

- 障がい者が理解しやすい仕事の教え方ができる

- どのような事で悩みやすいのか察する事ができる

- 適した部署に配属したうえで仕事を割り振れる

このように障がいごとに違う特性を理解しておけば、障がい者雇用で悩みやすい問題を解決するきっかけになります。障がい者の定着率をあげるためにも、障がいの特性をしっかりと理解しておきましょう。

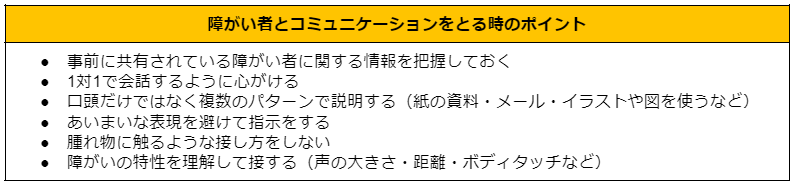

4-3. 社内コミュニケーションを強化する

障がい者の離職理由の上位に入っている「社内の雰囲気や人間関係」は、障がい者と一般社員のコミュニケーションを強化することで改善できます。

このように、具体的なポイントを意識しながらコミュニケーションをとることで、障がい者とのコミュニケーション不足を解消できます。

社内のコミュニケーションが強化されることで、一般社員が障がい者に対して感じる不満や、障がい者が疎外感や居心地の悪さを考えることも防げるのです。

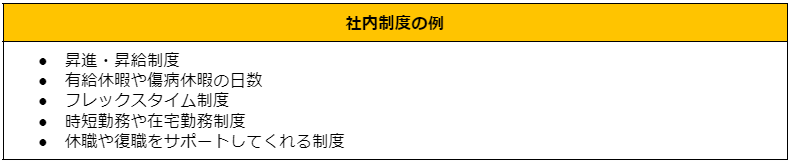

4-4. 社内制度を整える

障がい者雇用の定着率をあげるためには、労働条件を改善するために社内制度を整えることが大切です。

特に以下の3項目は、障害者雇用実態調査結果において報告されている「職場で改善が必要な事項」の上位に入っています。

- 能力に応じた評価・昇進・昇格

- 調子の悪い時に休みを取りやすくする

- コミュニケーションを容易にする手段や支援者の配置

これらの改善点は、以下のような社内制度を整えることで解決できます。

社内制度を整えておくことで、労働条件や制度について不満を感じて離職してしまう障がい者の数を減らすことができます。

障がい者が働き続けたいと感じてくれるような職場環境を作るためにも、障がい者視点を持ちながら社内制度を見直していきましょう。

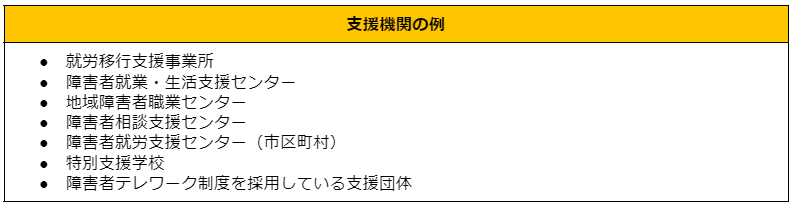

4-5. 障がい者雇用を支援してくれる機関との連携や支援制度を活用する

障がい者が働きやすい環境を作るのは、自社だけの努力では難しい場合もあります。より効率よく、雇用した障がい者の定着率をあげたい場合は、障がい者雇用の支援機関を活用するのがおすすめです。

このように、地域によって障がい者の雇用定着をサポートしてくれる機関がたくさんあります。

障がい者雇用に関して専門知識や医療知識のある支援期間と連携しておくことで、障がい者が働く上で感じている不安や問題を一緒に改善していけるのです。

障がい者本人が抱えている不安や悩みを解消することは、安定して職場で働き続けるために欠かせません。障がい者雇用の定着率で悩んでいる方は、障がい者雇用の定着支援をしてくれるような支援機関を積極的に活用していくのがおすすめです。

5. 地方の障がい者をテレワーカーとして雇用して定着率アップ「障害者テレワーク制度」

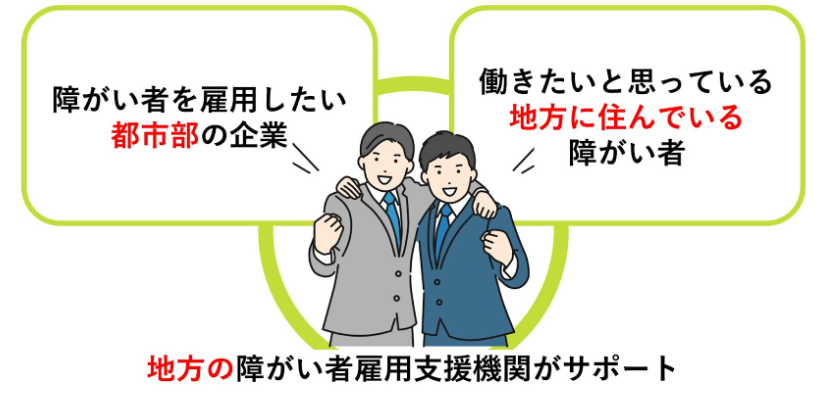

障がい者の定着率をあげるための方法として、企業ができる対策を紹介してきました。近年、その中で登場している障害者テレワーク制度を採用している支援団体が注目を集めています。

近年の情勢の変化に合わせて、障がい者にも自由な働きができるようにという意図から、障がい者のテレワーク活用が推進されてきました。この障害者テレワーク制度を採用した支援団体とは、地方に住んでいる障がい者と都市部の企業の橋渡しをしてくれる団体の事を指します。

地方の支援機関を通して障がい者を雇用すると、障がい者雇用の定着率があがらないという悩みを解決できます。

地方に住んでいる障がい者を雇用するという新しい働き方について学んだうえで、定着率をあげるための改善策のひとつとして検討してみてくださいね。

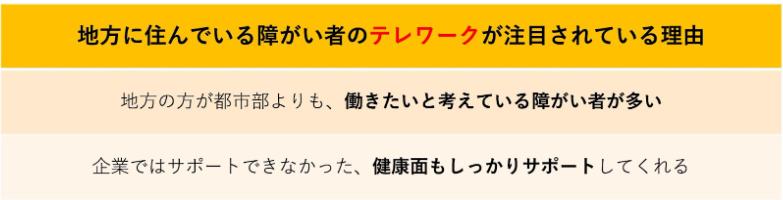

5-1. 都市部よりも地方の方が働ける障がい者が多いのが実情

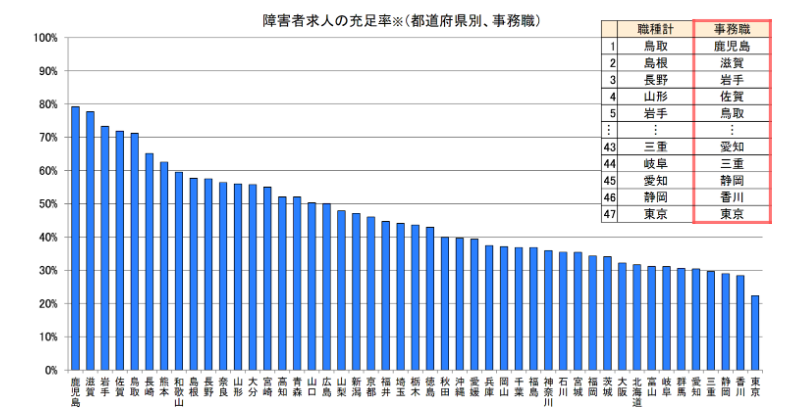

地方に住んでいる障がい者のテレワークが注目を集めている理由のひとつが、地方の方が障がい者を雇用できる可能性が高いという点です。

厚生労働省がおこなった調査報告グラフをみると、大阪や東京などの首都圏にいくほど障がい者求人の充足率が高くなっています。

出典:今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書の概要

このグラフを見ると、東京や大阪などの都市部ほど求人に対する雇用率が低くなっていることがわかりますよね。都市部は、求人数よりも働きたい障がい者の数が少なくなってしまいます。そのため「障がい者求人を出しているのに、なかなか人が集まらない」と悩んでいる企業も存在しているのです。

しかし地方の場合は、障がい者求人を出している企業自体が少ないので、働きたいと思っている障がい者とのマッチングが期待できます。

都市部の企業が障害者テレワーク制度で地方の障がい者を雇用することで、障がい者を雇用したい企業と働いてみたい障がい者の両方のニーズを満たせるのです。

5-2. 地方の支援機関は病院と連携して健康面をサポートしてくれる

企業に代わって地方に住んでいる障がい者を雇用してくれる支援機関は、その地域の他の機関と連携しながら障がい者の雇用支援をおこなっています。

とくに、支援機関が間に入ってくれることで

- 障がい者の教育サポート

- 障がい者の健康面のサポート

- 障がい者が生活基盤を整えるためのサポート

- 生活基盤を構築するためのサポート

上記のように、障がい者が働きやすく生活しやすい環境を作るためのお手伝いをしてくれるのです。

障がい者の定着率が低いと悩んでいる企業は、障がい者の雇用・教育・医療などの直接的なサポートをしてくれる障がい者のテレワーク支援団体を利用していきましょう。

株式会社JSHでは、

「募集しても採用につながらない…」

「業務の切り出しがうまくできない…」

「何かとトラブルが多く、定着率が低い…」

といった障がい者雇用に関する様々な課題を持つ企業様に向けて、 採用から定着まで包括的なサポートサービスを提供しています。

▼JSHの障がい者雇用支援サービスについて

※無料でダウンロード可能です。

6. まとめ

この記事では、障がい者雇用で多くの企業が悩んでいる職場への定着率について解説してきました。

障がい者を雇用しなければいけないとわかっているのに、なかなか職場に障がい者が定着してくれなくて頭を抱えている企業は少なくありません。定着率が悪く、障がい者の雇用人数が不足したままでは障害者雇用義務違反として罰則が与えられてしまいます。

障がい者を雇用する努力をしているにもかかわらず、なかなか上手くいかないことでネガティブな影響を受けたくはありませんよね。

この記事を読んで、社内の環境や制度を整えて、より障がい者が落ち着いて働き続けられる方法で障がい者を雇用して定着率をあげていけるようにしましょう。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度