コラム詳細

2023/12/14

autorenew2025/12/26

障害者総合支援法を解説|福祉サービスの種類と自己負担額の抑え方

「障害者総合支援法という名前だけは知っているが、どんな仕組みになっているかわからない」

「障害者総合支援法の福祉サービスをするお得になるって本当か?」

障がい者の日々の暮らしを支援してくれる制度が、障害者総合支援法です。障害者総合支援法では、障がいのある方も、より良い暮らしを送るために技術面と精神面、そして金銭面での支援を提供しています。

障がいのある方、もしくは一緒に暮らしているご家族の日々の生活を支援してもらうためには、障害者総合支援法について理解していくことがおすすめです。

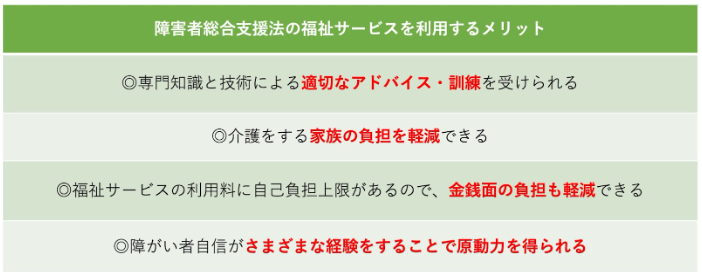

障害者総合支援法の制度を活用すると、専門知識と技術のある人たちがさまざまな面でサポートしてくれます。

今までは障がい者ひとりではなかなか難しかったことも、障害者総合支援法の福祉サービスを利用しはじめたことがきっかけで、できるようになる場合もあります。

障害者総合支援法を利用すると、以下のようなメリットを得られます。

障がいのある方々は、日々の生活の中で常に健常者とは違うストレスや負担等を抱えています。それはもちろん、一緒に暮らしている家族の方でも同じことです。

自分達だけで頑張るのではなく、障がい者を支援してくれるサービスを積極的に利用して少しでも負担を減らしていけるようにしたいですよね。

そこで、この記事では障がい者を支援してくれる障害者総合支援法について、わかりやすく解説していきます。

| この記事のポイント |

|

障害者総合支援法について少しでも理解を深めておけば「どのような支援が必要なのか」も考えられるようになります。障がいのある方がそれぞれに適した福祉サービスを活用できるようになり、家庭の負担も軽くなるのであれば積極的に活用していきたいですよね。

この記事を最後まで読んで、障害者総合支援法への理解を深めていただき、ニーズにあった福祉サービスを選べるようになりましょう。

【目次】

1. 障害者総合支援法とは

2. 【障害者総合支援法で利用できる福祉サービス①】自立支援給付

3. 【障害者総合支援法で利用できる福祉サービス②】地域生活支援事業

4. 障害者総合支援法で福祉サービスを利用すると自己負担を抑えられる

5. どんな生活をしたいかイメージをすると、使える福祉サービスが探しやすい

6. 障害者総合支援法で福祉サービスを利用するための流れ

7. 障がい者の新しい働き方「障がい者テレワーク」が障がい者の悩みを解決してくれる

8. まとめ

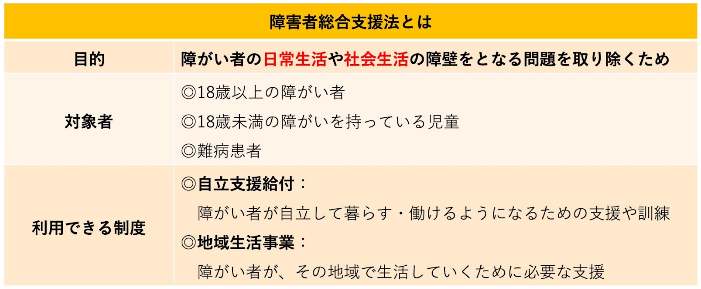

障害者総合支援法とは、正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」という名の下、障がいのある方がより生活しやすく、働きやすい環境を整えるための支援を定めた法律です。

障がいのある方が、一般の人と全く同じように日常生活を過ごすのは大変ですよね。障がい者が安心して暮らせる環境を作るためには、障がいの特性、状態や個々の悩みに合わせて寄り添った支援が必要になってきます。

そのような時に積極的に活用していきたいのが、障害者総合支援法です。

| 障害者総合支援法を理解するために覚えておきたいポイント |

|

障がい者それぞれのニーズに合った支援サービスを利用するためには、必要最低限の障害者総合支援法に関する知識を覚えておきましょう。

1-1. 制定された目的

障害者総合支援法は、障がいがある人でも基本的人権を持っている個人として尊厳された日常生活や社会生活を送れるようになるために欠かせない制度です。

障害者総合支援法は、以下の基本理念を掲げて障がい者の支援をおこなっています。

障害者総合支援法の基本理念

|

出典:法令検索|障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

障害者総合支援法の支援を活用することで、障がい者本人の生活を支援するだけではなく、一緒に暮らしている家族の負担軽減にも繋げられるのです。

1-2. 対象となる障がい者

障害者総合支援法を利用できる対象者は、障がいだけではなく一部の難病を抱えている方も対象となります。

具体的には、対象者を以下のように定めています。

| 障害者総合支援法の対象者 |

| ①18歳以上で身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障害も含む)のいずれかに該当する方 |

| ②満18歳に満たない方で、上記と同じ障がいを抱えている児童のこと |

| ③難病患者 障害者総合支援法で指定されている難病に当てはまる方 対象となる病名については、厚生労働省が定めている指定難病一覧で確認できます。 |

基本的には、障がい者手帳を持っている方が支援の対象となります。

しかし、障害者認定区分に当てはまる場合は、障がい者手帳を持っていない人でも障害者総合支援法の福祉サービスの対象となる可能性があります。

障害者認定区分に当てはまるかどうかは、相談窓口にいかなければわかりません。福祉サービスを利用する際に同時に申請可能なので、まずは役所の窓口を訪れて確認してみましょう。

実際に、手続きの中で障害者認定区分の申請をするタイミングについては、「6-2. STEP2|障害者支援区分の認定を受ける」で解説していきます。

1-3. 今までの改正内容

障害者総合支援法は、さまざまな改正を経て現行の内容となっています。2013年には、もともとの「障害者自立支援法」という名称から、より総合的な支援をするための法律として整える事を目的として「障害者総合支援法」へと名称が変更になっています。

障害者総合支援法は、時代の変化に合わせて障がい者に寄り添いサポートをするために、3年を目安に基本理念や福祉サービスの改正を続けてきました。

今までの障害者総合支援法の改正ポイントについて簡単に解説していくので、参考にしてみてください。

| 2000年 | ●社会福祉基礎構造改革によって、福祉サービスを障がい者自らの意志で選択できる制度が制定された |

| 2003年 | ●障がい者が福祉サービスを利用した際の費用を支援する支援費制度が開始された |

| 2006年 | ●多くの方が支援費制度を利用したことが原因で財源不足に陥ってしまったので、支援対象となる世帯を変更した「障害者自立支援法」へと改正した ●しかし、改正したことで障がい者の負担が増加してしまった |

| 2013年 | ●自立だけではなく、さらに総合的な支援をおこなうべきいう考えから、従来の「障害者自立支援法」から、「障害者総合支援法」へと名称が変わった ●基本理念や目的を明確に定めたことで、障がい者の負担を抑えることができた |

| 2018年 | ●障がい者の望む地域生活への支援をするために「就労定着支援」を創設 ●障がいのある児童のニーズに応えるために「児童発達支援」や「保育所等訪問支援」などを拡大 ●サービス自体の品質を高めるための環境整備の推進 |

| 2021年 | ●高齢になった障がい者や、精神障がいで悩んでいる方への対応とサービスの向上 ●感染症対策の強化と、業務を継続するための店舗側でできる取り組みの義務化 ●ICTを活用して、在宅で障がい者働くための環境整備の推進 |

出典:厚生労働省

上記をみてもわかるように、障害者総合支援法は今も改正が進んでいます。最新の改正は2021年におこなわれたので、次の改正は2024年になると覚えておきましょう。

1-4. 2種類のサービス「自立支援給付」と「地域生活支援事業」

障害者総合支援法は、大きく分けて自立支援給付と地域生活支援事業の2種類の福祉サービスにわけられています。

それぞれのサービスは、以下のように区別化されているので覚えておきましょう。

| 自立支援給付 | 地域生活支援事業 |

|

|

障がい者は、自立支援給付と地域生活支援事業の両方の福祉サービスを同時に複数組み合わせて利用することも可能です。必要に応じて、適した福祉サービスを組み合わせながら活用していきましょう。

2. 【障害者総合支援法で利用できる福祉サービス①】自立支援給付

障害者総合支援法の全体像を理解できたところで、実際にどのような福祉サービスを利用できるか気になるところだと思います。

多くの障がい者が利用しているのが、暮らしていくための支援と働くための支援をしてくれる自立支援給付です。

自立支援給付は、以下の5種類に分類わけされています。

5種類の自立支援給付

|

それぞれの自立支援給付の中には、利用目的や障がいの状態に合わせて様々な福祉サービスが用意されています。障がい者と、障がい者と暮らす家族の悩みを解決するために、適した福祉サービスを利用できるようにしておきましょう。

介護給付とは、日常生活での課題が多い障がい者に対して必要な「介護支援」を提供しているサービスの総称です。

介護給付は、目的に合わせて様々な福祉サービスを利用できます。ここでは代表的な9種類についてみてみましょう。

| 居宅介護 (ホームヘルパー) |

|

| 重度訪問介護 |

|

| 同行援護 |

|

| 行動援護 |

|

| 重度障害者等包括支援 |

|

| 短期入所 (ショートステイ) |

|

| 療養介護 |

|

| 生活介護 |

|

| 施設入所支援 |

|

上記のような福祉サービスを利用すると、障がい者本人が快適に暮らせるようになるだけではなく、一緒に暮らしている家族の負担軽減にも繋がります。

障がいのある方に寄り添って暮らしている家族が過度なストレスを抱え込んでしまうと、障がい者と共に生活が難しくなってしまう可能性も考えられます。

障がい者と家族、両方の負担を軽減するためにも介護給付で支援してもらえる福祉サービスの利用がおすすめなのです。

2-2. 訓練等給付

障害者総合支援法における訓練給付とは、障がいのある方が日常生活や社会生活を送れるようになるための「訓練」を提供している福祉サービスの総称です。

具体的には、暮らしの訓練と働くための訓練として、以下の6種類のサービスが用意されています。

| 機能訓練 |

|

| 就労移行支援 |

|

| 就労継続支援 (A型・B型) |

|

| 就労定着支援 |

|

| 自立生活援助 |

|

| 共同生活援助 (グループホーム) |

|

障がいのある方は、毎日の生活や仕事において多くの課題に直面しています。しかし、「障がいがあるから無理だ」と諦める必要はありません。

訓練給付で利用できるサービスを活用することで、ゆっくりですが着実に日々の暮らしだけではなく仕事面でも成長していけます。

挑戦したいという意欲のある方は、訓練給付で支援してもらえる福祉サービスの利用を検討してみてください。

2-3. 相談支援

相談支援とは、障がい者と障がい者を介護する家族の悩みに寄り添い、適切なサポートをしてくれる制度です。

相談というと大きな括りになってしまいますが、主に以下のような相談内容に対応してもらえます。

| サービス利用支援 |

|

| 継続サービス利用支援 |

|

| 地域移行支援 |

|

| 地域定着支援 |

|

「障がい者福祉サービスを利用したいけれど、どのサービスを利用するべきなのだろう?」

「住んでいる地域が変わったら、今までの福祉サービスはどうなるの?」

障がいのある方の中には、このような悩みを抱えている方も少なくありません。すぐに福祉サービスに申し込むのではなく、事前に専門知識のある人に相談してアドバイスをもらえるのが障害者総合支援法における相談支援なのです。

2-4. 自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、障がいの治療に必要な自己負担を軽減するための制度です。自立支援医療制度は「障がいの状態が少しでも改善されることで、障がい者が自立した生活を送れるようになる」という考えのもと作られています。

自立支援医療制度の対象となる障がいは以下の通りです。

- 精神障がいがある方:精神通院医療

- 身体障がいがある方:更生医療

- 身体障がいがある子ども:育成医療

本来の医療費負担は、原則3割負担です。しかし、自立支援医療制度を利用すると原則1割負担で医療を受けられます。

少しでも自己負担額を減らすことができれば、より積極的に通院して障がいを改善させるための努力ができます。上記の3つの条件に当てはまる障がいのある方は、自立支援医療制度を活用して治療をおこなっていくのがおすすめです。

2-5. 補装具の給付

障害者総合支援法における補装具とは、身体に障がいのある方で身体機能を補うために代わりとなる補装具を購入した場合の支援になります。

補装具といっても、その種類は多種多様です。障害者総合支援法では、以下の条件を満たしている補装具に対して給付金が交付されます。

| 補装具の要件

1.損なわれた身体機能を補完・代替してくれるもので、障がいの状態に合わせて設計・加工されているもの |

たとえば、義手・義足・車椅子・歩行器・方向補助つえ・義眼・メガネ・補聴器などが、上記の条件を満たした補装具として認められています。

より具体的な補装具について知りたい方は、厚生労働省のWebサイトで確認できる舗装具種目一覧を確認してみてください。

3. 【障害者総合支援法で利用できる福祉サービス②】地域生活支援事業

障がい者それぞれのニーズに寄り添って支援するのが自立支援給付である事に対して、障がい者が住んでいる地域独自でおこなっている支援事業が「地域生活支援事業」です。

住んでいる自治体によって用意されている支援事業の内容は違いますが、大きく分けると以下の2種類に分けられます。

2種類の地域生活支援事業

|

地域生活支援事業を活用することで、それぞれの地域の特性や障がい者の状態に応じて柔軟な対応で支援をおこなえます。

提供している福祉サービスの種類や内容も、その自治体によって違うので住んでいる自治体窓口で調べてみるのがおすすめです。

市区町村がおこなっている支援事業は多岐にわたります。市区町村の支援事業は、その地域の特性や立地などを考慮して考えられているので、より住んでいる地域に特化した支援を受けられるのが特徴です。

代表的な市区町村の支援事業の例として、以下の7つの事業を紹介します。

| 相談支援事業 |

|

| 基幹相談支援センターの設置 |

|

| 成年後後見制度利用支援事業 |

|

| 意思疎通支援事業 |

|

| 日常生活用具給付等事業 |

|

| 移動支援事業 |

|

| 地域活動支援センター |

|

市区町村の福祉サービスを利用したい場合は、各自治体が設置している専門窓口に問い合わせてみましょう。

- 市福祉事務所

- 障害者更生相談所

- 障害者相談支援センター

- 役所内の障がい福祉担当課

- 児童相談所(障がいのある子どもの場合)

各地域によって、上記のような窓口が必ず設置されています。まずは、各自治体の相談窓口を探しておきましょう。

住んでいる地域によって、必要となってくる支援内容も変わってきます。市区町村がおこなっている福祉サービスを利用して、障がいのある方もその地域で快適に暮らしていけるサポートを受けてください。

3-2. 都道府県がおこなっている事業

地域に特化した市区町村の支援とは違い、都道府県がおこなっている支援はより幅広いエリアと知識が必要な場合に利用できます。

たとえば、以下のようなケースで都道府県の支援事業を利用するのがおすすめです。

| 専門性の高い 相談支援事業 |

|

| 広域的な支援事業 |

|

地域の医療機関や施設では対応できないような障がいや難病で悩んでいる場合は、別の地域での治療を行なう可能性もあります。そのような場合に必要な支援と、情報提供をしてくれるのが都道府県の支援事業の特徴です。

都道府県の障がい者支援の窓口は、各都道府県に1箇所しか設置されていない場合がほとんどです。市区町村の障がい者相談窓口で相談することで、利用するべき福祉サービスの紹介と仲介などをしてくれます。

4. 障害者総合支援法で福祉サービスを利用すると自己負担を抑えられる

ここまで紹介してきた障がい者向けの福祉サービスを利用する際には、サービスを利用するための費用が発生してしまいます。しかし、障害者総合支援法の対象となるサービスを適切に利用した場合は、自己負担額を抑えられるので安心してください。

障害者総合支援法では

- 所得に合わせて毎月の自己負担上限額が決められている

- 施設に入所・入院した場合は医療費と食費が減免される

- グループホームを利用すると家賃助成がある

- 自己負担額が高額の場合は高額障害福祉サービス等給付費が支給される

福祉サービスを利用する障がい者と、その家族の経済的負担を軽減するために上記のような取り組みをおこなっています。

具体的に、どのような基準で自己負担額が抑えられるのか把握して、自己負担額を可能な限り抑えながら福祉サービスを活用していきましょう。

4-1. 自己負担上限が決められているので毎月の自己負担が減る

障害者総合支援法で定められた福祉サービスを利用した場合、所得に応じて福祉サービスの利用料の自己負担上限額が適応されます。

自己負担上限額は、福祉サービスを利用している障がい者の年齢が20歳以上の場合と、20歳未満の場合で以下のように変わるので注意しましょう。

| 区分 | 世帯の所得状況 | 自己負担上限額 | |

| 生活保護 | 生活保護を受給している世帯 | 0円 | |

| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 | |

| 一般① | 市町村民税の課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 | |

| 20歳未満の障がい児がいる市町村民税の課税世帯 (所得割28万円未満) |

通所施設、居宅介護を利用した場合 | 4,600円 | |

| 入所施設を利用した場合 | 9,300円 | ||

| 一般② | 上記以外の世帯 | 37,200円 | |

上記のように、所得に応じてひと月の上限額が決まっています。もちろん、利用した福祉サービス量の増減にあわせて自己負担額が増えることもありません。

4-2. 施設に入所した場合は、医療費と食費の減免がある

療養介護や医療型施設(子どもの場合)に入所した場合は、施設に入所中に発生する医療費と食費が減免されます。

医療費と食費の減免対象となるのは、以下の施設です。

- 一般的な療養介護の施設

- 医療型障がい児入所施設

- 福祉型障がい児入所支援施設

具体的な減免される金額は、地方自治体によって違いますが、一般的には以下のような基準で減免額が算出されるのです。

医療費と食費を減免する際の基準

|

このように、住んでいる地域によって減免額の金額が変わってきます。

福祉サービスを利用する場合は、自己負担を減らすためにも医療費と食費の減免を受けられるように準備しておきましょう。

4-3. グループホームを利用すると家賃助成がある

グループホームを利用して共同生活をしている障がい者がいる場合は、家賃補助が適用されます。

実際に施設に支払っている家賃を基準に、以下の金額が助成されるのです。

| 支払っている家賃 | 助成金額 |

| 1万円未満 | 支払った金額 |

| 1万円以上 | 1万円 |

家賃助成の上限額は、グループホームを利用している障がい者1人あたり月額1万円までとなっています。グループホーム利用者は、医療費は減免されないので家賃助成を申請して受け取れるようにしておきましょう。

4-4.高額障害福祉サービス等給付費で高額出費を避けられる

障がい者と生活している世帯の中で、障害福祉サービス負担額の合算額が基準額を超えた場合は、高額障害福祉サービス等給付費を支給してもらえます。

たとえば、ご家族の中に障がい者が複数名いて、複数の福祉サービスを利用しているとあっという間に基準額を超えてしまい高額請求が発生してまうかもしれません。

そのような場合は、高額障害福祉サービス等給付費の対象となるので、自己負担を減らすためにも積極的に活用していきましょう。

| 高額障害福祉サービス給付費の計算基準

1.それぞれの障がい者が利用した福祉サービスの自己負担額を算出する |

高額障害福祉サービス給付費の申請は、各自治体から利用者へ通知が送られてくる場合と、自分で申請しなければいけない場合があります。

高額の自己負担で苦しまないためにも、高額障害福祉サービス給付費を活用するのを覚えておいてください。

5. どんな生活をしたいかイメージをすると、使える福祉サービスが探しやすい

障害者総合支援法にもとづく福祉サービスの種類を紹介してきましたが、「どのサービスが自分に必要かわからない」と感じている方もいるのではないでしょうか。

はじめて福祉サービスを利用する人のほとんどが、同じように自分に適した福祉サービスがわからないという不安を抱えています。

まずは、障がいの事を考えながらどんな生活を送っていきたいのか考えてみることが大切です。たとえば以下のような質問を自分に投げかけて、イメージを膨らませてみましょう。

| 質問 | イメージしてみよう |

| どんな生活をしたい? |

|

| どんな事に困ってる? |

|

このように「どんな生活をしたいのか」や「どんな事に困っているのか」をイメージしてみると、障がい者に必要な福祉サービスが自然と導き出せます。障がいの特性、程度や環境によって必要な福祉サービスは変わってくるので、相談窓口でアドバイスをもらいましょう。

もちろん、まずは相談だけでもしたいという方でも大丈夫です。

各自治体の相談窓口では、障がい者本人やご家族の相談に乗ってくれます。それぞれのケースにあわせて適した福祉サービスやアドバイスを教えてくれるので、まずは「どんな生活をしたいのか」というイメージを持って相談してみましょう。

この記事を通して、障がい者の日常の暮らしや働き方を支援してくれる障害者総合支援法についての理解を深められたかと思います。福祉サービスを利用したいけれど、はじめてなので相談窓口がわからないという方もいることでしょう。

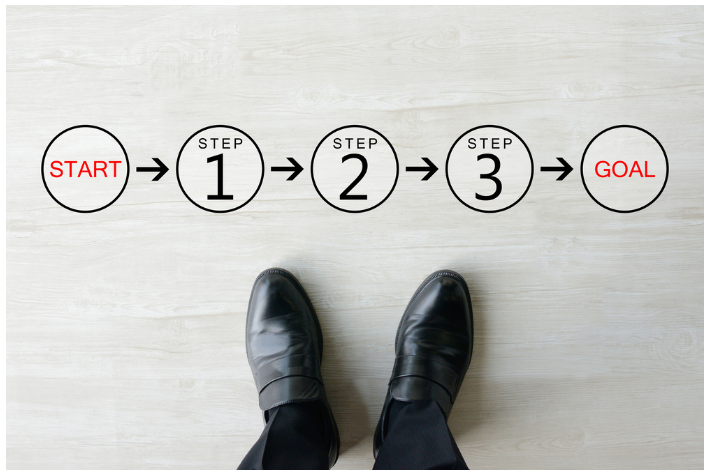

実際に、福祉サービスを利用するためには、以下のような手順で申請を進めていきます。

| 福祉サービス利用までの流れ |

| STEP1:自治体の窓口に行く |

| STEP2:利用申請をして、障害支援区分の認定を受ける |

| STEP3:サービス等利用計画案を作成して提出する |

| STEP4:サービスを利用するためにサービス事業者と契約する |

| STEP5:サービス等利用計画書を作成して提出する |

| STEP6:サービスの利用を開始する |

ここで紹介していく、それぞれの手順で大切なポイントを理解して、スムーズに手続きを進められるようにしておきましょう。

6-1. STEP1|自治体の障がい相談窓口に行く

障害者総合支援法にもとづく福祉サービスを利用するためには、各自治体の相談窓口に出向く必要があります。

3-1. 市区町村がおこなっている支援事業で紹介したように、障がいについての相談がでる場所は地域によって違います。その中でも、必ずどの地域にもあるのが役所の障がい福祉課相談窓口です。

障がい福祉課の窓口で「障がいのことで相談がある」「障害者総合支援法の福祉サービスを利用したい」と相談をしてみましょう。

担当の相談員が、それぞれの悩みや課題を理解したうえで、利用するべき福祉サービスを提案してくれます。場合によっては、福祉サービスではない別のアドバイスを貰えるかもしれません。

役所の窓口に行くのには勇気がいるという人もいるでしょう。もちろん、家族や友人に同行してもらっても問題ないので安心してください。

障害者総合支援法の福祉サービスを利用して少しでも生活を変えてみたいという方は、まずは役所の障がい福祉課窓口へ相談するのが第一歩です。

はじめて障害者総合支援法の福祉サービスを利用する場合は、利用申請手続きと同時に「障害者支援区分認定」が必要です。

障害者支援区分とは、利用者の障がいの状態や心身の状態をわかりやすく6段階に分けて判断しやすくした基準です。この認定を受けなければ、障害者総合支援法の自立支援給付を受けられません。

自治体の相談窓口で

- 利用するべき福祉サービスの決定

- 障害支援区分の認定

以上の2点が完了したら、具体的なサービス等利用計画案の作成に移ります。

6-3. STEP3|サービス等利用計画案を提出する

福祉サービスの正式な申し込みをするためには、「サービス等利用計画案」を提出する必要があります。この計画案は、利用者である障がい者だけで作成するものではありません。

相談員が、障がい者が自立して生活していくために必要なサポートやニーズを把握して、適切な計画案を一緒に作成してくれるので安心してください。

作成したサービス等利用計画案の提出が完了したら、サービス申し込みも完了です。

6-4. STEP4|サービス事業者と契約する

支給決定してかに、実際にどのような福祉サービスと事業者を利用するのかを確定させていきます。このサービス事業者は、利用者本人が自由に選べるというわけではありません。

あくまでも障害者総合支援法に基づいて事業展開している支援事業者の中から、利用する福祉サービスを選ぶ必要があります。

6-5. STEP5|サービス等利用計画書を提出する

利用する福祉サービスが確定したら、そのサービスを利用した場合の具体的な計画書を作成していきます。最初に作成した計画書案よりも、より具体的な内容まで落とし込んだ計画書に仕上げなければいけません。

実際に福祉サービスや施設を使用している間は、この計画書に基づいた支援が提供されるので、障がい者それぞれに適した計画書の作成が求められるのです。

もちろん、この計画書作成も支援事業者がサポートして進めてくれます。

6-6. STEP6|サービスの利用を開始する

サービス等利用計画書の作成と提出が完了したら、実際に福祉サービスを利用できるようになりますよ。

また、利用者である障がい者が公平に扱われているかどうかを確認するために、一定期間ごとに福祉サービスのモニタリングがおこなわれています。

福祉サービスの利用状況や障がい者の状態を確認しながら、随時サービスの継続利用の意志確認と、利用計画の見直しが必要になってくる場合もあります。

障害者総合支援法による福祉サービスの費用支給の有効期間内(1年間もしくは6ヶ月のいずれか)であれば、支給を受けながら福祉サービスを活用できるので、積極的に利用してください。

7. 障がい者の新しい働き方「障がい者テレワーク」が障がい者の悩みを解決してくれる

障害者総合支援法は、多くの障がい者の暮らしを支援する目的で利用されています。しかし、その中でも障がい者が抱えやすい課題が「一般企業で働く」という仕事面に関する課題です。障がい者の仕事面の課題を解決してくれる新しい取り組みが、厚生労働省が定めた障がい者テレワークです。

福祉サービスの中には、就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)などの障がい者が働くための支援が用意されています。しかし残念ながら、このような福祉サービスを活用しても、障がい者の一般企業への定着率の割合は低いのが現状です。

支援を受けた結果、一般企業で上手く働き始められる人もいますが、なかなか上手く働けずに悩んでいる方もたくさんいます。

そのような障がい者が働くための新しい選択肢として登場したのが、障がい者テレワークです。障がい者テレワークが新しい働き方としておすすめできる理由は、以下のメリットがあるからです。

障がい者テレワークで働くメリット2つ

|

障がい者テレワークの代表的なメリット2つについて理解したうえで、障がい者テレワークで働く可能性について考えてみましょう。

7-1. 仕事に対するストレスを軽減できる

障がいのある方がテレワークで働くということは、大企業の本社などに出社する必要がないということです。

本来の障がい者就労であれば、新たな環境に飛び込んで仕事に慣れていく必要があります。この環境の変化やコミュニケーションによるストレスが原因で、多くの障がい者が1年未満で仕事を辞めてしまうのです。

しかし障がい者テレワークでは環境の変化は少なくなります。もちろん、大人数とのコミュニケーションが発生しないので障がい者本人も過度なストレスを抱えずに働けます。

たとえば障がい者テレワークの場合は、以下のような働き方になるとイメージしてみましょう。

| 障がい者テレワークの働き方の例 |

| 1.自宅にいながらパソコンとオンライン会議システムを使って仕事をする 2.就労支援センター内で、パソコンを使いながら仕事をする 3.地域の農園に出勤して、体を動かして仕事をする |

このように、環境に大きな変化がなくても働けるのが障がい者テレワーク制度の魅力です。

7-2. 住んでいる地域以外にある企業でも働けるチャンス

障がい者が働こうと考えると、自宅から通える範囲にある会社のみが選択肢になってしまいます。しかし、障がい者テレワークで働く場合は日本全国にある企業の中から自由に働き先を選べるのです。

障がい者テレワークで働く場合は、どんなに田舎に住んでいても都会の企業で働ける可能性もあります。実際に、弊社株式会社JSHが運営している「コルディアーレ農園」では、九州の田舎に住んでいる障がい者を都会にある大手企業が雇用しています。

制限なく好きな企業で働けるチャンスがあるという点は、仕事をする障がい者のやりがいにも繋がっていくでしょう。

| 障がい者に寄り添って就労の機会を提供する コルディアーレ農園 |

|

弊社、株式会社JSHでは九州エリアを中心に、障がい者テレワーク制度を活用した「コルディアーレ農園」を運営しています。 コルディアーレ農園の特徴は以下の通りです。

九州という地域に住みながらも、大企業の一員として働ける環境は障がい者の自信にもつながります。コルディアーレ農園では、より多くの障がいを持った方々に一般就労の機会を提供し、日々の暮らしを彩り豊かにするためのお手伝いをしているのです。 「何かを変えたい」と思っている障がい者の方は、ぜひコルディアーレ農園にご連絡ください。 |

この記事では、障害者総合支援法の基礎知識と利用できる福祉サービスについて解説してきました。

| この記事のふりかえり |

|

障害者総合支援法について何も知らずに福祉サービスを利用してしまうと、受け取れるはずだった支援金もなくなって損をしてしまいます。

福祉サービスの利用方法などがわからずに困っていると、時間だけが経過してしまうのです。

少しでも障がい者の日々の暮らしを良くするためにも、この記事で紹介した障害者総合支援法について理解しておきましょう。手続きの流れや福祉サービスの全体像を把握して、自分に適した方法で障害者総合支援法を活用していってください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度