コラム詳細

2024/02/05

autorenew2025/12/25

ヘルプマークの対象は?支援・配慮が必要で希望する全ての人が貰える

「ヘルプマークってどんな人が身につける対象?」

「ヘルプマークを身につけたいけど、自分は対象に入るのだろうか?」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

ヘルプマークを身につけたいけど、自分はつけていいのか、対象は決まっているのか、判断しかねている人は多いと思います。

ヘルプマークの対象は、援助や配慮を必要としている人で、希望する全ての人です。

対象となる病名や具体的な条件の規定は存在しないため、以下の人は自己申告することでヘルプマークを受け取り、身につけることができます。

| ・外見ではわからない困難を周りの人に伝えたい人 ・周りの人に配慮や支援をしてもらいたい人 |

敢えて対象を具体的に規定しないことで、さまざまな困難を抱えている人が、社会の中で支援を受けやすくなるように配慮されています。

とはいっても、実際にどんな人がヘルプマークを身につけているのか、気になると思います。

ヘルプマークを活用して社会の支援を受けている人として、以下のような人が挙げられます。

| ・義足の人 ・人工関節の人 ・妊娠初期の人 ・がんや難病などの病気の人 ・聴覚、言語、視覚の障がいの人 ・発達障がい、知的障がいの人 ・精神障がいの人 ・パニック発作などの症状がある人 |

※上記に当てはまらない人は対象ではないということはありません。対象かどうかの判断は、あくまでも本人が「援助や配慮が必要かどうか」です。

ですから、「自分は援助や配慮が必要である」と思った場合は、自己申告によってヘルプマークを受け取り、身につけてください。

本記事では、このようなことを理解して安心して身につけていただけるよう、以下のことについて詳しくお伝えしていきます。

| <この記事でわかること> |

| ・ヘルプマークの対象が指す範囲 ・【対象別12つ】ヘルプマークの活用エピソード ・【働く人のために】ヘルプマークの活用は企業内でも進んでいる ・特別な手続きは不要!ヘルプマークのもらい方 |

本記事を読めば、あなたがヘルプマークの対象になるのかどうかの確認はもちろん、ヘルプマークを実際に身につける方法や、身につけることで得られる効果まで把握でき、安心して入手できるようになるでしょう。

ぜひ最後まで読み進めてください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1.ヘルプマークの対象とは

2.【対象別12つ】ヘルプマークの活用エピソード

3.【働く人のために】ヘルプマークの活用は企業内でも進んでいる

4.特別な手続きは不要!ヘルプマークのもらい方

5.まとめ

1.ヘルプマークの対象とは

ヘルプマークは、どのような人を対象としたマークなのでしょうか。

この章では、どのような人がヘルプマークを身につけることができるのかについて詳しくお伝えしていきます。

| ・ヘルプマークの対象になるのは「援助や配慮を必要としている人」 ・そもそもヘルプマークは「外見ではわからない困難」を周囲に知らせるためにある |

この点が理解できれば、自分や家族がヘルプマークの対象なのかをすぐに判断できるでしょう。

1-1.ヘルプマークの対象になるのは「援助や配慮を必要としている人」

ヘルプマークガイドラインによると、ヘルプマークの対象は、以下のように定義されています。

| <ヘルプマークの対象> |

| 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方

出典:東京都福祉保健局障がい者施策推進部計画課「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」 |

ヘルプマークの対象には具体的な疾患名の取り決めはありませんので、援助や配慮を必要としている方は全員ヘルプマークを身につけることができます。

そのため、以下のような解釈は間違っているので、安心してください。

【よくある間違い】

| ・「この病気の人は身につけていいけど、この病気の人は身につけられない」という考え方 ・病気と診断されている人しか身につけられない ・医師などの許可がないとヘルプマークを身につけられない ・ヘルプマークを身につけるかどうかを自分で判断してはいけない |

繰り返しになりますが、ヘルプマークの対象は「援助や配慮を必要としている方」です。これに該当する人は、自分の判断でヘルプマークを身につけることが可能ということです。

1-2.そもそもヘルプマークは「外見では分からない困難」を周囲に知らせるためにある

ヘルプマークのガイドラインにも、ヘルプマークの主旨として、以下のような記載があります。

| <ヘルプマークの主旨> |

| 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方がいます。そうした方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成したマークです。

また、多様な主体による活用を図り、援助が必要な方が日常的に様々な援助が得られる社会づくりを推進するものです。 出典:東京都福祉保健局障がい者施策推進部計画課「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」 |

このことから、具体的には、以下のような人が対象者として考えられます。

【ヘルプマークの対象者の例】

| ・義足の人 ・人工関節の人 ・妊娠初期の人 ・がんや難病などの病気の人 ・聴覚・言語・視覚の障がいの人 ・発達障がい・知的障がいの人 ・精神障がいの人 ・パニック発作などの症状がある人 |

ただし、上記に挙げられていない人は対象ではないというわけではありません。あくまでも、「援助や配慮を必要としている全ての人」がヘルプマークを身につけることができます。

対象となる人がヘルプマークを必要とする理由は、以下のようなことが言えるのではないでしょうか。

| たとえば…

「満員電車のしんどさ」を指数で表すと、1,000ポイントの人もいれば500ポイントの人もいるし、80ポイントくらい、もしくは0ポイントの人もいると思います。人によって満員電車のしんどさは違うわけですが、それは誰の目にも見えません。 実際には、自分でもどれくらい耐え難いか数値化できないし、それを提示するすべもないので、当然のことながら周囲の人たちも周りの人のしんどさ指数がどのくらいかを把握できません。つまり、1,000ポイントしんどい人がいても、周りの人は気づけないというわけです。 |

そもそも、誰ひとり同じ人はいないので、辛さを比べることはできません。障がいがある人、妊娠している人、健康な人、それぞれ苦痛は違います。

だからこそ、敢えて対象者を限定しないことで、「外見ではわからない困難」があったとしても平等に援助や配慮を受けることができるのです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2.【対象別12つ】ヘルプマークの活用エピソード

2023年9月末時点で、約576,000個が配布されているヘルプマーク。実際に手にして身につけた人は、どのような体験をして、どのようなことを感じたのでしょうか。

ここでは東京都福祉局と大阪府副支部の情報を参考に、対象別にヘルプマークの活用エピソードをご紹介します。

| ・義足や人工関節を使用している方 ・がん患者の方 ・聴覚障がい・言語障がいがある方 ・発達障がいがある方 ・視覚障がいがある方 ・精神疾患がある方 ・慢性疲労症候群の方持病のため ・透析でカテーテルを入れている方 ・重度の痙性斜頭の方 ・膠原病の方 ・心臓疾患の方 ・多発性硬化症の方 |

実際にヘルプマークを活用している方の声を聞くことで、あなたがヘルプマークで得られる安心感についてイメージできるはずです。

2-1.義足や人工関節を使用している方

義足や人工関節を使用している人は、一見そのような状態にあるとわからないため、ヘルプマークを活用することで、周囲に事情を知らせることができます。

実際に、以下のような声が聞かれました。

| 外見からは分からないので、電車の優先席に座っていると注意される。ヘルプマークで事情があると伝えることができて、 とても気が楽になった。ヘルプマークをお守りにしている。

出典:大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課「ヘルプマークを知っていますか?」 |

義足や人工関節の方は、そうでない人と比べて足が疲れやすかったり、坂道や階段は歩きづらかったりするなど、困りごとがいくつもあります。そのため周囲の配慮は不可欠ですが、見た目では義足や人工関節の使用を認められず、理解を得られないことも多々あります。

ヘルプマークを活用することで、優先席に座りやすくなったり、階段のような平でない場所での配慮をうけることができたりすることで、体を労わることが期待できそうです。

2-2.がん患者の方

がん患者の方は、抗がん剤の投薬などの副作用や治療に伴う精神的な負担などから、周囲の配慮(サポート)が不可欠です。

実際にヘルプマークを活用したがん患者の方からは、以下のような声が聞かれました。

| がんを患っていて、副作用もあり、通院のために出かけると、立っているのも辛い。でも、見た目で分かってもらえない。気づいてほしいのでヘルプマークをつけている。

出典:大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課「ヘルプマークを知っていますか?」 |

見た目でわからない抗がん剤の副作用など治療による不調は、自分から知らせないと周囲の人は気づけません。特に最近では、通院で抗がん剤などの治療をしながら仕事を続けているがん患者の方もたくさんいます。

ヘルプマークを使って周囲に不調を知らせることで、電車で席を譲る配慮をしてもらえたり、譲ってくださいと言いやすくなったりする効果が期待できます。

2-3.聴覚障がい・言語障がいがある方

聴覚障がいがある方、言語障がいがある方は、特に知らない人とコミュニケーションを取る際に自分の状態を理解してもらうことや配慮してもらうことが必要となるのではないでしょうか。

実際にヘルプマークを活用した視聴覚障がい・言語障がいがある方からは、以下のような声が聞かれました。

| お店で、シールに「聞こえないので筆談をお願いします」と書いたヘルプマークを見せると、すぐ分かって助けてもらえてありがたい。

出典:大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課「ヘルプマークを知っていますか?」 |

周りの人の理解を得られると、日常生活の不便が減らせるのはご理解いただけるかと思います。

2-4.発達障がいがある方

発達障がいがある方は、ご本人はもちろんのこと、支援者であるご家族にとっても、ヘルプマークを持つことで周囲の人に「配慮が必要である」と理解してもらえることは安心感に繋がります。

実際にヘルプマークを活用した発達障がいがある方からは、以下のような声が聞かれました。

| ディスレクシア(読み書き困難)があり、銀行で書類を書くのがとても大変です。でも、シールに支援してほしいことを書いたヘルプマークを見せると、さりげなく教えてくれてスムーズに手続きができるようになりました。しかも、大勢の人がいる中で、毎回、自分の障がいを説明しなくてもいいので、ストレスが減った。

出典:大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課「ヘルプマークを知っていますか?」 |

また、小学生のお子さんからも、以下のような声が聞かれました。

| 発達障がいで自分から助けて下さいと言えず、ヘルプカードに自分の特性を記入して持っていたら安心できます。

出典:東京都福祉局「ヘルプマーク・ヘルプカードエピソード集」 |

他にも、大きな声を出してしまう症状がある発達障がいのお子さんを持つご家族の方からは、ヘルプマークを身につけることで子供が大きな声を出しても事情があると理解してもらえるようになったといった声が聞かれました。

発達障がいがある方がヘルプマークを身につけることで、不便なことをサポートしてもらえたり、特性を理解してもらえたりする効果が期待できそうです。

2-5.視覚障がいがある方

視覚障がいがある人は、日常のさまざまな場面でサポートが必要となるのではないでしょうか。特に公共の場では、サポートが必要となる場面が多くあるかと思います。

視覚障がいがある方のエピソードを見てみましょう。

| お店で、シールに「聞こえないので筆談をお願いします」と書いたヘルプマークを見せると、すぐ分かって助けてもらえてありがたい。

出典:大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課「ヘルプマークを知っていますか?」 |

視覚障がいがある人がヘルプマークを身につけていると、上記のような筆談が必要な場面はもちろんのこと、段差などで危険な場所や工事をしているような場所、その他危ない場所で危険を回避しやすくなるし、周りの人も配慮することができます。

「杖を持っているのでヘルプマークは必要ない」と考える人もいるようですが、少しでも日常生活を送りやすくするためにヘルプマークを身につけることを検討してみてはいかがでしょうか。

2-6.精神疾患がある方

精神疾患がある方は、外見でそれを周囲に伝えることが難しく、配慮してもらうためにはヘルプマークが不可欠といっていいでしょう。

実際、ヘルプマークを身につけることで、周囲の理解や配慮を得られて助かっている人がたくさんいるようです。

精神疾患がある方のエピソードをご紹介します。

| 私は都内在住の精神障がい者で、夫と二人で暮らしています。遠距離通勤を週5日しています。私は障がい特性からとても疲れやすく、また調子が悪いと文字の意味がわからなくなるという障がいがあります。移動にはいつも残りの体力を考慮しています。

イレギュラーな事態にとても弱いという特性もありますが、ある時、いつも利用している電車が運転見合わせになってしまったことがありました。 新宿駅は乗客たちで大混雑・大混乱。駅員さんへ怒号を飛ばしている人もいて、私は怖くなって壁に寄りかかるようにしてなんとか立っていました。思考がうまく回らず、ベンチを見つけることができなかったのです。 私はリュックサックにヘルプマークをつけているのですが、それが見えるような状態でのしんどそうな様子の私を見て、若いOL風の女性が声をかけてくれました。「大丈夫ですか?」その優しい声かけに、少しホッとしました。私は「ありがとうございます。今、駅構内の文字放送の意味が分からず、音声案内も聞き取りづらくて困っています。どこか休める場所はないでしょうか」と伝えると、その女性は「改札を出た先にファーストフード店があります。そこで休んではいかがですか。よかったら案内しますよ」と言ってくれました。そして、一緒に改札を出て、混雑の中、近くのイスのあるファーストフード店まで案内してくれました。私が「ありがとうございます」とお礼を言うと、その女性は「困ったときはお互い様ですから」と笑顔で返してくれ、去っていきました。 「お互い様」。この言葉は、私の中で宝物です。この経験以降、私は自分が優先席などに座っている時、ヘルプマークやマタニティマークなどを着けた方がいたら積極的に声をかけるようになりました。自分の体調と相談しながらですが、私もまた「助けられる側」から「手を差し伸べる側」になれるのだと実感した出来事と言葉でした。 出典:東京都福祉局「ヘルプマーク・ヘルプカードエピソード集」 |

ヘルプマークを身につけていることで、精神障がいがあるご本人が配慮してもらいやすくなるのはもちろんですが、周囲の人も「何かお困りですか?」と声をかけやすくなります。

不安がある方、特に誰かに助けてほしい、支援してほしいと思った経験がある方は、ヘルプマークを身につけると安心につながります。

2-7.慢性疲労症候群の方

続いて慢性疲労症候群の方がヘルプマークを身につけた際のエピソードをご紹介します。

慢性疲労性症候群とは、診察や検査では客観的な異常がないにも関わらず、日常生活が送れないほどの重度の疲労感が長期間続く状態を言います。原因は不明で、患者には説明がつかない疲労感が6ヵ月以上継続するとされています。

| 友人から東京で同窓会があると連絡をもらいました。私は数年前からCFS(慢性疲労症候群)を患っていて、長時間立っていることが困難です。東京まで無事に行くことができるだろうか…。無事に過ごせるだろうか…。不安はありましたが、思いきって上京することにしました。お守りのように、旅行カバンにヘルプマークをつけて。

東京に着き、込み合っている電車の中で、ビジネスマンに声をかけられました。「こちらの席にどうぞ」と。ヘルプマークに気づいて、席をゆずってくれました。女性の方が「大丈夫ですか」と声をかけてくれ「お気をつけて」と次の駅で降りて行かれました。ヘルプマークに気づいて、何人もの方に声をかけてもらいました。 東京は、大勢の人が行き交う大都会。知らない街で倒れても誰も助けてくれないのではないかと思っていました。心配はまったくの杞憂に終わりました。大勢の人がいるということは、それだけ大勢の人が見守り、手助けをしてくれる。東京は、そんなあたたかい街なんだなぁと感じました。 出典:東京都福祉局「ヘルプマーク・ヘルプカードエピソード集」 |

慢性疲労症候群という名前自体を知らない人も多く、ただでさえ理解されにくい症状です。ヘルプマークを持つことで、周りからの配慮が得られるだけではなく、「そんなに大変な症状なんだね。」と、慢性疲労症候群に対する理解が進むことも期待できるのではないでしょうか。

2-8.透析でカテーテルを入れている方

ヘルプマークを必要としている人の中には、治療を目的としてカテーテルを入れている人や、治療器具を常時装着している人も含まれます。

ここでは、透析のためにカテーテルを入れている人のエピソードをご紹介します。

| ヘルプマークをいただいたきっかけは、通勤ラッシュ時に男性のひじが体にあたり、胸に入っているカテーテル(透析用)を固定する糸が切れてしまったエピソードからでした。外見からはなんの障がいもなくカテーテルが入っているようには見えないので、自分の身の安全を確保するためにいただきました。

ヘルプマークをバッグにつけるようになってからは、周囲の方からなんとなく気を使っていただいているように感じられます。先日は透析後体調不良で電車に乗っていたら、快く座席を譲っていただけました。私のように、外見からはわからない障がいをもっている人にはありがたいマークです。自分が元気な時は、このマークを付けている方のお手伝いが出来たら良いと思います。 出典:東京都福祉局「ヘルプマーク・ヘルプカードエピソード集」 |

ヘルプマークは、体調面の困難に配慮してもらうだけではなく、上記のような事情で身につけることももちろん可能であり、とても有効です。

他にも、ストーマ(人工肛門)をつけている人や手術後で人と接触しないほうがいい人なども、ヘルプマークを身につけることで周囲の人から配慮が得られ、特に満員電車のような状況下では有効なのではないでしょうか。

2-9.重度の痙性斜頭の方

あまり知られていない難治性の病気の方にとっても、ヘルプマークの活用は大きな効果が期待できます。

ここでは、重度の痙性斜頸の方のエピソードをご紹介します。

| 重度の痙性斜頸(頭部が無意識に不自然な方向に倒れたり小刻みに動いたりする難治性の病気)で苦しんでいます。電車通勤しているのですが、頭部が固定できないため立った状態だと大変辛く、シート側面の仕切板や後部の窓ガラスで頭を固定できると症状が軽減できるため、席を譲ってくださる親切を僅かに期待して優先席近辺に乗車していました。しかし、私が相当不自然な体勢になっていることにほとんど気付いてもらえず悲しい気持ちで帰りの通勤電車に乗車していました。

1年前、ヘルプマークを知り、すぐに配布駅に行ってヘルプマークをいただきました。私はカバンを肩掛けしているので、着座している方に見てもらいやすい位置になるようストラップの長さを調整して、ヘルプマークを携えて通勤することにしました。着座している方に見えやすい位置とは言っても、目を閉じていたりスマホや読書をされている方にはなかなか気付いてもらえないのですが、そのような方以外の方から「どうぞ座ってください」と席を譲っていただいたり、空いた席から少し離れて立っていても、空いた席の前に立っている方から「あなたが座ってください」と席を勧めていただくことが増えました。 約9年前に発症し、ヘルプマークを携えて通勤する前は、8年ほどの間で席を譲っていただいたことは一度だけです。それが、ヘルプマークと共に通勤している今では、月に1、2回は席を譲っていただけるようになりました。帰宅時は、多くの方がお疲れだと思いますが、ヘルプマークを見て親切に譲っていただくことでとても身体面で助かっております。ヘルプマークの普及・啓発活動をされている東京都福祉保健局・鉄道会社や、席を譲っていただく乗客の方には大変感謝しております。 出典:東京都福祉局「ヘルプマーク・ヘルプカードエピソード集」 |

このエピソードからも、ヘルプマークは特に電車やバスなどの公共交通機関で席を譲ってもらうことに大きな効力を発揮することがわかります。

病気や辛い症状を抱えながらも、公共交通機関を利用しなければならない人はたくさんいます。席を譲ってもらうことが必要な方は、ぜひヘルプマークの活用を検討してみてください。

2-10.膠原病の方

膠原病の方の中にも、ヘルプマークを必要としている人はたくさんいます。

膠原病の方の電車でのエピソードをご紹介します。

| 私は膠原病で目に見えませんが常に痛み、だるさがあります。脱力やめまいもあるため、杖を持って外出します。ヘルプマークは常にカバンにつけていますが、知らない人が多いのも事実です。

ある時、電車で杖が見えない状況になりました。杖が見えないと外見ではわからない為、席を代わってもらうことは難しいのですが、その方はカバンについたヘルプマークをみて声をかけてくれたのです。「それ、ヘルプマークですよね。もっと認知されていくといいですね」と一声かけてくれて電車を降りていきました。目に見えないことで交通機関ではとても苦労することが多い為、とても勇気をもらい嬉しかったです。 友達も駅やバスでヘルプマークを見かけると教えてくれます。ヘルプマークがどんどん認知されていけば、沢山の目に見えない不自由さを持った人が外に出ていくことができて、人生が豊かになると思います。沢山の感謝を込めて。 出典:東京都福祉局「ヘルプマーク・ヘルプカードエピソード集」 |

ヘルプマークを身につけることで、席を譲ってもらえるなどの目にみえる効果を得られることはもちろん重要ですが、上記のエピソードのように、ヘルプマークを通して自分のことを理解してもらい、優しさをもらったり理解を示してもらったりすることで、幸せな気持ちになったり、勇気をもらえたと感じたりすることはとても素晴らしいことですよね。

病気を抱えながらも社会の中で前向きに生活するために、ヘルプマークが一役買ってくれることも期待できそうです。

2-11.心臓疾患の方

心臓疾患がある方が、バスで体験したエピソードをご紹介します。

このエピソードは、ヘルプマークの普及の重要性や、ヘルプマークをつけている方の意識を考えさせられるエピソードです。

| 私も心臓疾患でヘルプマークを持っている者である。ある日のこと、リハビリで病院に行くため小さな100円バスに乗ると、優先座席に堂々と座っている若い女性がいる。「これはまぁなんじゃい?」と思いつつ、残っていた最後部の一段高い席に座った。バスが出発し、次のバス停で乗り込んでこられたのは杖をついたお年寄り。私が女性を見ていると、意外なことにその女性はすぐにお年寄りに席を譲った。

ここまでなら普通のお話。ところが私が目にしたのは、彼女が付けていたヘルプマークだった!「おっとこりゃイカン・・・」すぐに立ち上がってその女性の所へ行き、肩をちょいと叩いて席を示すと、彼女はニコリと笑って会釈をし、席に座った。自分もリュックにはヘルプマークをしのばせている立場。でもその時は、症状が出ているわけでもなくリハビリで自転車を漕ぎに出かけている状況。もちろん立っていても何ら問題ないどころかそれもリハビリになるだろう。しかも、100円バスの優先座席の上には「ヘルプマーク」のステッカーが貼ってあるものの、しかしあまり知られていない状況の中、彼女に席を譲ることができるのは私ぐらいだろうと思ったのだ。 改めてこのマークの偉大さと普及の大切さを思った。なぜならあの女性がこのマークをつけていなかったら、この一連の出来事は起こり得なかったわけであるし、彼女はおそらくなんらかの辛い思いをしながら立っていただろうから。そのうえ彼女は、ヘルプマークを付けるような立場でありながら、杖をついたお年寄りに席を譲った。なんと優しい行動だろう。そんな彼女に最初間違いなく「意地悪な視線」を投げていた自分を恥じた私は、できればこのマークの事をもっと知って貰えるよう、折に触れて人に話をしていこうと思ったのである。 出典:東京都福祉局「ヘルプマーク・ヘルプカードエピソード集」 |

ヘルプマークを持っている人が、体調がいい際に同じくヘルプマークを持っている人に配慮できる素晴らしいエピソードです。

また、このエピソードも読んでもわかるように、特に若い方でヘルプマークを身につけている方は、ヘルプマークが見えていない場面で苦労することがあるのではないかと思います。

しかし、ヘルプマークを必要とする人がヘルプマークを身につけていないと、周囲からはさらに理解を得ることが難しくなります。

「自分はまだ若いから…」とヘルプマークを持つことを躊躇している人がいるとしたら、このエピソードをきっかけにぜひヘルプマークを身につけることを検討してみてください。

2-12.多発性硬化症の方

1章でヘルプマークに期待できることとして、安心感があることをお伝えしましたが、ここでご紹介するエピソードは、まさにその安心感を実感した方のエピソードです。

多発性硬化症という難病を患っている方のエピソードをご紹介します。

| 私は多発性硬化症という難病を患っています。見た目は何も異常がありません。だから、一見して病気を理解してもらうことはできません。ヘルプマークの存在を知ったのは、自分が難病になってからでした。これがあれば、優先座席に座る罪悪感が少しは無くなるのになぁと思っていました。その頃はまだ、私が住んでいたところではヘルプマークは配布されていませんでした。

私は、しんどくない時もあります。そんな時はヘルプマークをカバンにしまっています。しんどくて優先座席に座っている時だけ、ヘルプマークをつけています。お年寄りの方とかに譲れないのが申し訳ないので。 ヘルプマークは、カバンにしまっているだけでも安心感があります。私に何かあった時、これを見てもらえば、「この人、普通に見えるけど何かあるんだな」と救急隊員の人には思ってもらえるかも、という安心感です。 見た目で病気をわかってもらえない人の拠り所になるよう、ヘルプマークが、ずっと、もっと、普及することを願います。 出典:東京都福祉局「ヘルプマーク・ヘルプカードエピソード集」 |

外見では異常がわからない人の中には、優先席に座ることを申し訳なく思う人、躊躇ってしまう人が多くいると思います。そんな時、ヘルプマークがあれば、ない時と比べると安心して座ることができます。

また、救急の事態になることが予測される方や体調が急に悪化することが予測される人にとって、自分の症状を伝えることができることも、大きな安心材料になりと言えますね。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3.【働く人のために】ヘルプマークの活用は企業内でも進んでいる

外見ではわからない困難を抱えつつも、企業で働いている人はたくさんいます。そんな方々への理解は近年深まりつつあり、さまざまな企業でヘルプマークの活用が進んでいます。

例えば、病気の治療をしながら不安を抱えて働く社員に対して、社内でヘルプマークを活用し、不安を解消した会社があります。具体的なエピソードをみてみましょう。

| ある日、免疫抑制剤による治療を受けている社員が言いました。「新型コロナ対策でマスクをしていても、聞こえやすいと思ってわざわざマスクを外して話してくれる人もいる。でも、それはとっても怖いんだ…治療しているなんて言えないけれど…。」

そこからヘルプマークの活用が始まりました。感染により重症化しやすい病気と闘っている社員に配慮が必要なことを周りに知らせるため、社員証のそばにヘルプマークをつけることにしました。 出典:東京都福祉局「様々な企業・団体の取組紹介」 |

このように、外見ではわからない困難を抱える人でも、ヘルプマークを活用することで安心して働ける事例が増えてきています。

ただし、ヘルプマークはまだ日常で目にすることが少なく、企業で浸透するには課題があるので、今後ますます理解が深まっていくといいですね。

| <障がい者雇用で悩んでいる企業担当者の方へ> |

| ヘルプマークのようにわかりやすい配慮があっても、障がい者雇用の難しさやハードルの高さに悩まれている企業は多いと思います。

株式会社JSHでは、地方在住の障がいのある方の「働きたい」という気持ちに寄り添い、 その気持ちに応えたい企業様のための農園型障がい者雇用支援サービスを提供しているので、ぜひ相談してください。

株式会社JSHは、農園型障がい者雇用支援サービスとして、地方在住の障がいのある方と、障がいのある方の採用・定着にお困りの企業様をつなぐサポートに取り組んでいます。 導入企業は160社以上、就労実績1,200名以上と、すでに多くの企業と障がい者を繋いでいるサービスです。 「障がいのある方」「管理者」「働く場所」「業務」「定着支援」を農園にて一括してご提供することで、企業担当者様の採用業務や社内調整・定着支援業務等の負担を軽減するとともに、地方に在住する障がい者の雇用創出を通じた社会貢献を実現できます。

|

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4.特別な手続きは不要!ヘルプマークのもらい方

最後に、ヘルプマークの入手方法をお伝えします。

この章でお伝えする内容は、以下の通りです。

| ・必要な理由に関わらずヘルプマークをもらう方法は全国共通 ・ヘルプマークは自作も可能 |

ヘルプマークを身につけるために、入手方法を把握していきましょう。

4-1.必要な理由に関わらずヘルプマークをもらう方法は全国共通

ヘルプマークは必要な理由による区別はなく、どのような理由であっても同じ方法で入手できます。また、その入手方法は全国共通です。

具体的には、以下のような場所に「ヘルプマークをください。」と申し出ることで、ヘルプマークを入手できます。

| ヘルプマークを入手できる場所 |

| ・区役所や市役所、県庁など各自治体の福祉課や介護保険課 ・障がい者支援センター ・保健センター ・市民センター ・病院(配布していない病院もあるので事前に要確認) ・駅(配布していない駅もあるので事前に要確認) |

配布場所は自治体によって異なるので、もらいに行く前に電話で確認することをおすすめします。

また、病院や駅に関しても、用意しているところと用意していないところがあるので、事前に確認してから行くといいでしょう。

例えば東京都だと、都営地下鉄の各駅で配布しているほか、都営バスの営業所でもヘルプマークを配布しています。一方、地方の私鉄などでは用意していないところも多いようなので、注意が必要です。

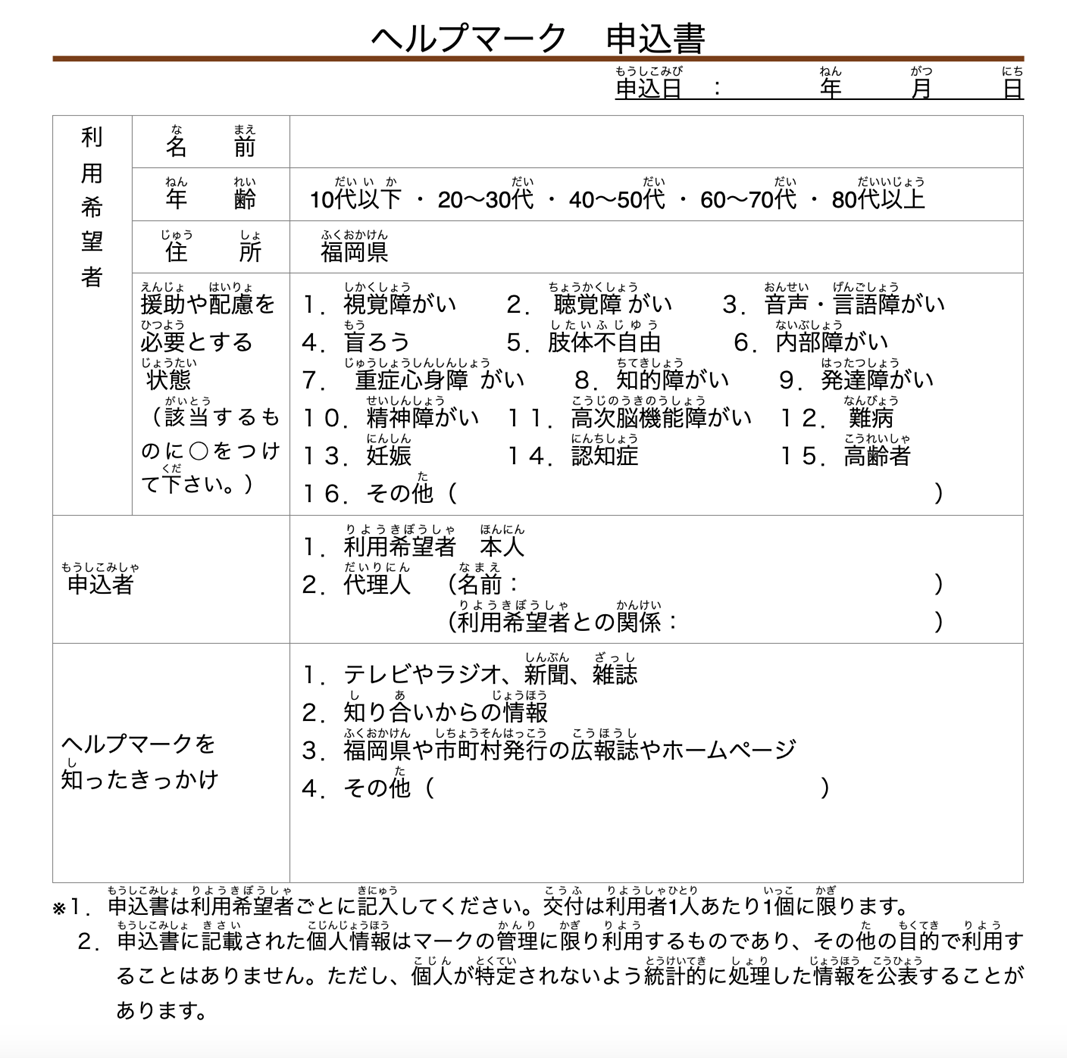

| <ヘルプマークをもらうのに特別な書類の提出は不要!>

ヘルプマークをもらう際は、ヘルプマークが必要なことを証明する書類の提出は不要です。 診断書や医師の紹介状、障がい者手帳のようなものの提示は必要ありませんので、自分にとってヘルプマークが必要であると感じている人は、気軽にもらいに行って大丈夫なので安心してください。 ただし、自治体によっては申込書の提出が必要な場合があります。申込書は、以下のようなものです。

出典:福岡市HP「ヘルプマークを配布しています」

上の申込書のように、一般的に以下のような項目を記入する必要があります。

・申込日 ・氏名 ・年齢 ・住所 ・援助や配慮を必要とする状態 ・申込者

申込書の有無や申請内容が気になる方は、ヘルプマークを受け取りにいく前に、お住まいの自治体に問い合わせると安心です。 |

4-2.ヘルプマークは自作も可能

災害など、事情があってヘルプマークをもらいに行くことが難しい場合は、ヘルプマークを自作して身につける方法があります。

自作する場合は、ヘルプマークガイドラインに従い作成する必要があるため、居住している自治体のヘルプマークガイドラインを確認してください。ガイドラインの例として、東京都のヘルプマークガイドラインはこちらです。

自作のヘルプマークを作成する際は、以下の点に注意して作成しましょう。

| ・ガイドライン内の画像を使用する ・画像はカラーで印刷する ・画像の拡大や縮小は可能だが、変形してはいけない |

事情があって配布場所にもらいにいけない人は、ぜひ自作して活用してください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5.まとめ

本記事では、ヘルプマークの対象について、詳しくお伝えしました。

最後に改めて、ヘルプマークの対象についておさらいしておきましょう。

ヘルプマークガイドラインによると、ヘルプマークの対象は、以下のように定義されています。

| <ヘルプマークの対象> |

| 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方

出典:東京都福祉保健局障がい者施策推進部計画課「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」 |

繰り返しになりますが、対象には具体的な病名の定めはありません。必要だとご自分で判断された方は、各市区町村の福祉課などに申請して受け取りましょう。

ヘルプマークを活用することで、安心して過ごせることを願っています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度