コラム詳細

2024/10/21

autorenew2025/12/19

障がい者雇用の社内ニート化を解決したい!4つの原因と対処法

「障がい者雇用で採用した社員に割り振れる仕事がなく、社内ニートのような状態に陥ってしまっている」

「何か対策をしなければと思いつつも、障がい者雇用受け入れのノウハウがなく、どうしたらいいかわからない」

障がい者雇用にあたって、このような悩みをお持ちの人事担当者さまは多いのではないでしょうか。

結論から申し上げると、障がい者雇用の社内ニート化の課題を解決するには「障がい種別や障がい者雇用に対する理解」と「本人の特性に合った仕事の割り振り」が必要です。

具体的には、以下のような原因に合わせた対処法を実践していく必要があります。

| 障がい者雇用で採用した社員が社内ニート化してしまう原因と対処法 | |

| 原因 | 対処法 |

| 障がい者雇用を進める中で、目的が「法定雇用率の達成」になってしまっている | 会社全体で障がい・障がい者雇用についての理解を深め、目的を再設定する |

| 社内ニート化している社員の障がい特性に対する理解が足りていない | 配属部署内で本人の障がい特性を理解・共有する場を設ける |

| 障がい特性に適した仕事を用意するリソースが足りない | 配属先・業務内容・サポート体制の見直しをする |

| 「本人がこなせる仕事」と「企業が割り振れる仕事」がどうしてもマッチしない | 業務の切り出し・創出を行う |

障がいのある社員に上手く仕事を割り振ることができず社内ニート化してしまうのは、受け入れる企業にとってはもちろん、本人のやりがいやサポートに回る社員の負担といった点でも非常に深刻な問題です。

問題解決のためには、社内ニート化してしまう原因を「与えられる仕事がないので仕方がない」と単純化して片付けずに、根本的な原因を突き止めて対応しなければなりません。

本記事では、障がい者雇用で採用した社員の社内ニート化に悩む企業さまに向けて、

・社内ニート化してしまう本当の原因とその対処法

・社内だけでは対処できない場合の相談先

・障がい者雇用の社内ニート化が改善された事例

といった実践的な情報をわかりやすくお伝えします。

最後まで読めば、問題解決のために企業側が明日から何をすればいいのかが明確になることでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 障がい者雇用で採用した社員が社内ニート化してしまう本当の原因

2. 障がい者雇用で採用した社員が社内ニート化してしまった時の対処法

3. 社内だけでは対処できない場合の相談先

4. 障がい者雇用の社内ニート化が改善された事例

5. 障がい者雇用の社内ニート化は早めに対処するべき

6. 障がい者を雇用したい企業と働く意欲を持つ障がいのある方を繋ぐ支援サービス「コルディアーレ農園」

7. まとめ

1. 障がい者雇用で採用した社員が社内ニート化してしまう本当の原因

障がい者枠で採用した社員が社内ニート化してしまう原因を、「任せられる仕事がないから」だと考えている人事担当者の方は多いのではないでしょうか。

しかし、実はより根本的なところに原因が潜んでいる可能性が高く、その根本原因には主に以下の4つが挙げられます。

・障がい者雇用を進める中で「法定雇用率の達成」が目的になってしまっている

・社内ニート化している社員の障がい特性に対する理解が足りていない

・障がい者雇用向けの仕事を用意するリソースが足りない

・「本人ができる仕事」と「企業が割り振れる仕事」がどうしてもマッチしない

なぜこれらが障がい者雇用の社内ニート化の原因となり得るのか、心当たりがあるものは特に入念にチェックしていきましょう。

なお、「原因よりも、一刻も早く対処法が知りたい!」という方もいらっしゃるかもしれませんが、自社に合った対処法を実践するためにまずは根本原因について正しく理解しておく必要があります。

問題の根本解決を目指すために、まずは本章の原因について理解してから、原因別の対処法を紹介している次章「2.障がい者雇用で採用した社員が社会ニート化してしまった時の対処法」をご覧いただくことをおすすめします。

1-1. 障がい者雇用を進める中で「法定雇用率の達成」が目的になってしまっている

障がい者枠で採用した社員が社内ニート化してしまう最も根本的な原因とも言えるのが、「障がい者雇用の目的が『法定雇用率の達成』になってしまっている」というものです。

無意識にこの状態に陥ってしまっている企業は多いため、心当たりがない場合も、まずは以下のリストでセルフチェックをしてみましょう。

| 障がい者雇用の目的が「法定雇用率の達成」になっていないか?チェックリスト |

| ・障がい者雇用に対する自社の方針や向き合い方を経営者が打ち出しており、一般社員に周知している

・社内で障がい者雇用への理解を深めるための研修会などを開催している

・障がい者の受け入れ体制について、支援機関と相談し、情報や助言を得ている

・障がい者枠で募集・採用する際に、選考基準や面接時に確認すべきポイントを明確にしている

・仕事の進め方(マニュアルなど)と職場の環境(バリアフリーや相談体制)を整えることが、障がい者の職場定着に繋がると理解している

・既存の職務に障がい者が対応できない場合は、新たな職務を作り出す必要があると理解している

・採用した障がい者への配慮について、本人や部署内の職員同士で話し合う機会が定期的に設けられている

→1つでも当てはまらないものがあった場合は、障がい者雇用の目的が「法定雇用率の達成」になってしまっている危険あります |

「国に義務付けられているから」といった理由で、特に何の目標も施策もなく障がい者雇用枠で社員を採用し配属先を決めてしまうと、明確な役割を与えられず「間に合わせの仕事」しか割り振ることができません。

その結果、当たり障りのない雑用や軽作業が中心となり、

「すぐに終わってしまう作業ばかりで暇を持て余してしまう」

「仕事にやりがいを感じられない」

などの不満が本人の中に溜まって社内ニート化してしまう、という問題が発生します。

法定雇用率の達成は、もちろん企業にとって重要な要素ではありますが、それを最重要事項にしてはなりません。

障がい者の方を受け入れつつ組織を上手く機能させるためには、障がい者雇用そのものの目的を考える必要があります。

ここで、国の設定する「障がい者雇用の目的」と、「民間企業に法定雇用率が定められている目的」を見てみましょう。

| 障がい者雇用制度の本来の目的 |

| 障がい者雇用 の目的とは? |

| 障がい者の職業の安定を図ること |

| 民間企業に法定雇用率が定められているのは何のため? |

| 障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するため |

障がい者雇用とは、障がい者の方が長く安心して働けるようになるために設けられた制度です。

そのため、民間企業で障がい者を雇用する際は

・助成金を受け取れる

・納付金の徴収を免除される

といった支援を受ける代わりに、採用された社員が長く安心して働ける環境を整備する義務があります。

法定雇用率達成のために障がい者枠で社員を採用し、単純な仕事を割り振るのは、果たして「障がい者が長く安心して働ける環境」と言えるでしょうか。

企業が障がい者の方を受け入れる本来の目的は、障がい者の職業の安定を図るためであり、法定雇用率とは障がい者雇用に伴う経済的負担を軽減するためのルールでしかありません。

障がい者雇用の社内ニート化問題に向き合う際、まずはこの根本的な考え方を社内全体で取り入れなければならないということを認識しておきましょう。

1-2. 社内ニート化している社員の障がい特性に対する理解が足りていない

社員の障がい特性に対する理解が足りていないというのも、障がい者雇用で採用した社員が社内ニート化してしまう原因の一つです。

こちらも内部の人間だけで判断するのは難しいため、以下のリストで当てはまるものがないかをチェックしてみましょう。

| 社内ニート化している社員の障がい特性を理解しているか?チェックリスト |

| ・障がいの種別・診断名・主な症状を把握している

・本人のできること・苦手なことを把握している(実際の業務+社会生活全般)

・通院・服薬の頻度、発作の有無といった状況について把握している

・本人にとってベストな休憩の時間・頻度を把握している

・トラブルやミスのきっかけになり得る特性を把握している(呼びかけにすぐに反応できないなど)

・企業側で「ここまではできて、ここからはできない」といったラインの見極めを行っている

→一つでも当てはまらないものがあった場合は、社員の障がい特性を十分に理解できていない可能性があります |

障がいの種類は主に

・身体障がい

・知的障がい

・精神障がい

・発達障がい

の4つに分類されますが、細かい障がいの程度や特性は、人によってさまざまです。

本人ができること・困難に感じることを企業側が正確に把握できていないと、偏見や過度な配慮といった認識の歪みが生じ、適切な量と内容の仕事を割り振ることができません。

このような状況下で、障がいのある社員は

「労働意欲はあるのに、単純な作業しか任せてもらえない」

「一般の社員と同じスケジュールで働けるのに、過剰に『休め』と言われてしまう」

といったフラストレーションを抱えやすく、結果として社内ニート化してしまいます。

企業側の理解不足が原因で障がいのある社員が社内ニート化してしまう例としては、次のようなものがあります。

| 企業側の理解不足が原因で障がいのある社員が社内ニート化してしまう例 |

| 精神障がいのあるAさんの場合 |

| うつ病で精神障がい手帳を取得し、障がい者雇用で民間企業に就職。

会議の文字起こしや資料の整理といった軽い事務仕事を任されているが、難易度の低い仕事内容に本人は満足していない。

前職で経験済みの電話対応の業務に挑戦したいと思っているが、上司の許可が下りず、時間を持て余してしまっている。 |

| 身体障がいのあるBさんの場合 |

| 両耳の失聴で身体障がい手帳を取得し、障がい者雇用で民間企業に就職。聴力回復の手術を受けており、難聴者と同程度に聞こえる状態で、事務の仕事を問題なく行えている。

配属先の同僚や上司はできるだけ大きな声で話すなどの配慮をしてくれているが、周囲と比較して圧倒的に業務量が少なく、疎外感や給与を受け取ることへの罪悪感を感じている。

「もっと仕事を振ってほしい」と訴えたが、体調の心配をされるばかりで新たな仕事を任されることはなく、自分用のマニュアルを作るなどの作業で時間を潰している。 |

このように、本人の細かい障がい特性を企業側が理解していないと

・業務内容

・業務量

・サポート体制

を適切に設定できず、社内ニート化してしまいやすくなります。

その結果、障がいのある社員は労働意欲や能力を持て余すことになり、これは本人だけではなく企業にとっての機会損失とも言えるでしょう。

1-3. 障がい者雇用向けの仕事を用意するリソースが足りない

障がい者雇用向けの仕事を用意するリソースが足りないというのも、障がい者雇用で採用した社員が社内ニート化してしまう本当の原因の一つです。

障がいの特性は個人差があり、その人専用の作業フローやマニュアルが必要になるため、人的リソースが足りていない職場では受け入れ体制が整えられないという現実的な問題があります。

例えば、

・視覚障がいがあり、パソコンでの事務作業に読み上げソフトの導入・使い方のレクチャーが必要

・不注意優勢型のADHDを持ち、ミスの発生しにくい業務の選定・ダブルチェックをするスタッフの配置が必要

といった社員を雇う場合、人手不足で日々の業務をこなすのに手一杯な職場では、仕事を用意することができません。

企業側でどれだけ障がい者を受け入れる意思があっても、障がい特性に合わせた仕事を用意するリソースが足りなければ、それが原因で社員が社内ニート化してしまいます。

1-4. 「本人ができる仕事」と「企業が割り振れる仕事」がどうしてもマッチしない

ここまで紹介した原因に当てはまるものがない場合は、「本人ができる仕事」と「企業が割り振れる仕事」がマッチさせられないことが原因である可能性が高いです。

企業によっては、業務の性質上どうしても社員の障がい特性に合った仕事を割り振れないというケースもあり、この場合は

・社内全体で障がい者雇用の制度そのものについて理解している

・採用した社員の障がい特性について理解している

・受け入れるためのリソースも十分にある

といった条件をしっかり満たしていても、障がい者雇用で採用した社員が社内ニート化してしまいます。

例えば、以下のような状況であった場合、障がい者雇用の社員の社内ニート化を防ぐのは極めて困難です。

| 「本人がこなせる仕事」と「企業が割り振れる仕事」マッチしない例 | |

| 接客が中心・バックヤードの作業がほとんどない職場に、聴覚障がいのある社員が入社した場合… | |

| 【本人ができる仕事】

・パソコンを使った事務作業 ・清掃・品出し・その他雑用 →顧客との口頭でのコミュニケーションは取れないため、業務の大半を占める接客が担当できない |

【企業が割り振れる仕事】

清掃やデータ入力など、数少ないバックヤードの仕事

→どれも短時間で終わるため、1日のほとんどが待機時間になってしまう |

| 作業工程の少ない工場に、学習障がい(LD)のある社員が入社した場合… | |

| 【本人ができる仕事】

・視覚で物事を把握・表現するような仕事(デザインなど) ・読み・書き・計算を必要としない単純作業

※集中力が長時間持続しないという障がい特性がある |

【企業が割り振れる仕事】

・部品の組み立て作業

→作業自体はミスなく行えるものの、1時間以上集中力が持続しない。他に割り振れる仕事がなく、1時間おきに作業してもらうしかない |

上記のようなケースの他、本人からの希望条件が細かく、できると思って任せた仕事を拒否され結果的に割り振れる仕事がなくなってしまうといったケースもあります。

このように、「本人ができる仕事」と「企業が割り振れる仕事」がどうしてもマッチしないというのは、社員が社内ニート化してしまう原因の一つです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 障がい者枠で採用した社員が社内ニート化してしまった時の対処法

続いては、障がい者枠で採用した社員が社内ニート化してしまった時の対処法を、前章「1.障がい者雇用で採用した社員が社内ニート化してしまう本当の原因」で紹介した原因別に解説します。

| 障がい者雇用で採用した社員が社会ニート化してしまった時の、原因別対処法 |

| ・障がい者雇用の目的が「法定雇用率の達成」になってしまっている場合は…

→社内全体で障がい・障がい者雇用についての理解を深め、目的を再設定する

・社内ニート化している社員の障がい特性に対する理解が足りていない場合は… →配属部署内で本人の障がい特性を理解・共有する場を設ける

・障がい者雇用向けの仕事を用意するリソースが足りない場合は… →配属先・業務内容・サポート体制の見直しをする

・「本人ができる仕事」と「企業が割り振れる仕事」がどうしてもマッチしない場合は… →業務の切り出し・創出を行う |

前章で自社に当てはまる原因が見つかった場合は当該の対処法を、原因が思い当たらない場合ははじめからご覧ください。

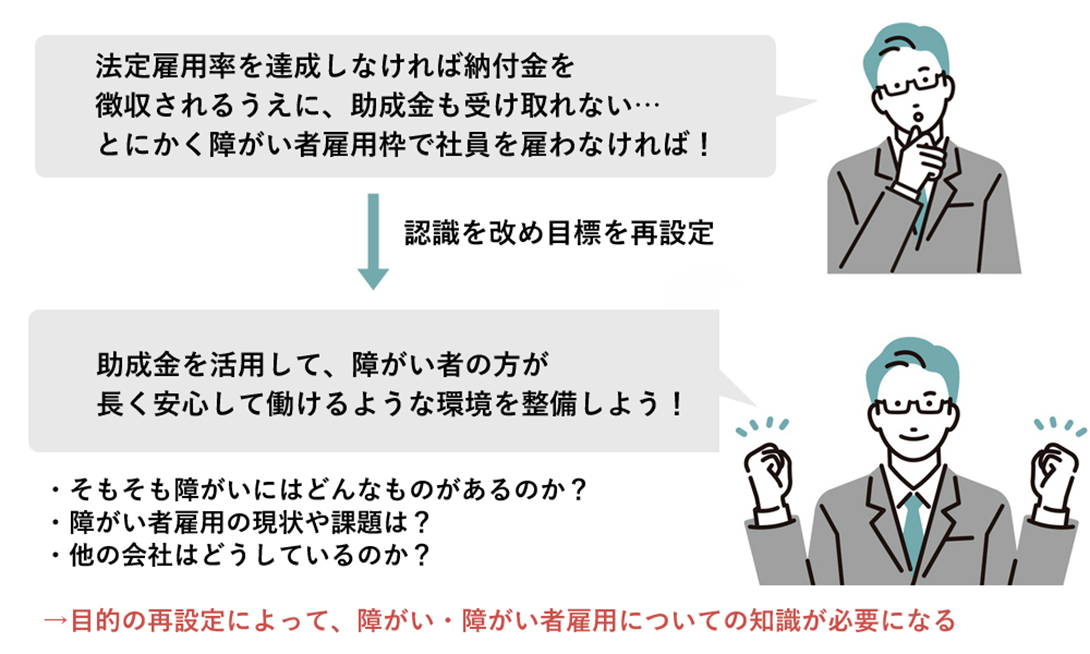

2-1. 社内全体で障がい・障がい者雇用についての理解を深め、目的を再設定する

障がい者雇用で採用した社員が社内ニート化してしまった時の対処法、1つめは「社内全体で障がい・障がい者雇用についての理解を深め、目的を再設定する」というものです。

こちらは、「障がい者雇用を進める中で法定雇用率の達成が目的になってしまっている企業」におすすめの対処法です。

障がい者雇用で社員を採用する際、法定雇用率の達成が最大の目的になっている企業や人事担当者は、雇った社員を「人数合わせの要員」として認識してしまう傾向にあります。

そのため、本来は最も重要である「採用した後(*入社後)」が疎かになり、適切な仕事を与えられません。

こういった状況を打破するために、まずは社内全体で障がいと障がい者雇用についての理解を深め、企業の認識そのものを改めるところから始める必要があります。

【障がい者雇用への認識の改め】

障がい・障がい者雇用についての理解を深める具体的な方法としては、ハローワークをはじめとした支援機関に相談し、

・職場見学会

・勉強会

・研修

といった場に参加すると良いでしょう。

これらの方法は、障がい者雇用に関する根本的な考え方や、自社で障がい者を雇用する際のイメージを把握するのに有効です。

「いきなり外部の勉強会や研修に参加するのはハードルが高い」と感じる場合は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が公開している「障害者雇用のための企業用自己診断チェックシート」をもとに認識のズレがないか社内で自己診断してみるのもおすすめです。

社内全体で障がい・障がい者雇用についての理解を深めると、

「では実際にどんな仕事を振れば、障がい者雇用で採用した社員が社内ニート化しないのか?」

といった疑問が湧いてくるかと思いますが、具体的な仕事の割り振りに関してはこの先の

「2-2.配属部署内で本人の障がい特性を理解・共有する場を設ける」

「2-3配属先・業務内容・サポート体制の見直しをする」

で解説します。

ここでは、障がい者雇用の社内ニート化を改善する第一歩として、目標の再設定という対処法が必要であることを認識しておきましょう。

2-2. 配属部署内で本人の障がい特性を理解・共有する場を設ける

社員個人の障がい特性に対する理解不足が原因で社内ニートしてしまっている場合は、「配属部署内で本人の障がい特性を理解・共有する場を設ける」という対処法を実践する必要があります。

「精神障がいだからこの業務は任せられない」

「発達障がいだからこの業務は向いていないだろう」

と一括りにせず、その人個人の障がい特性、つまり「何ができて何ができないのか」を現場で理解・共有することで、

・任せられる業務の選択肢が広がる

・得意な仕事に専念でき本人のやる気もアップする

といった効果が期待できます。

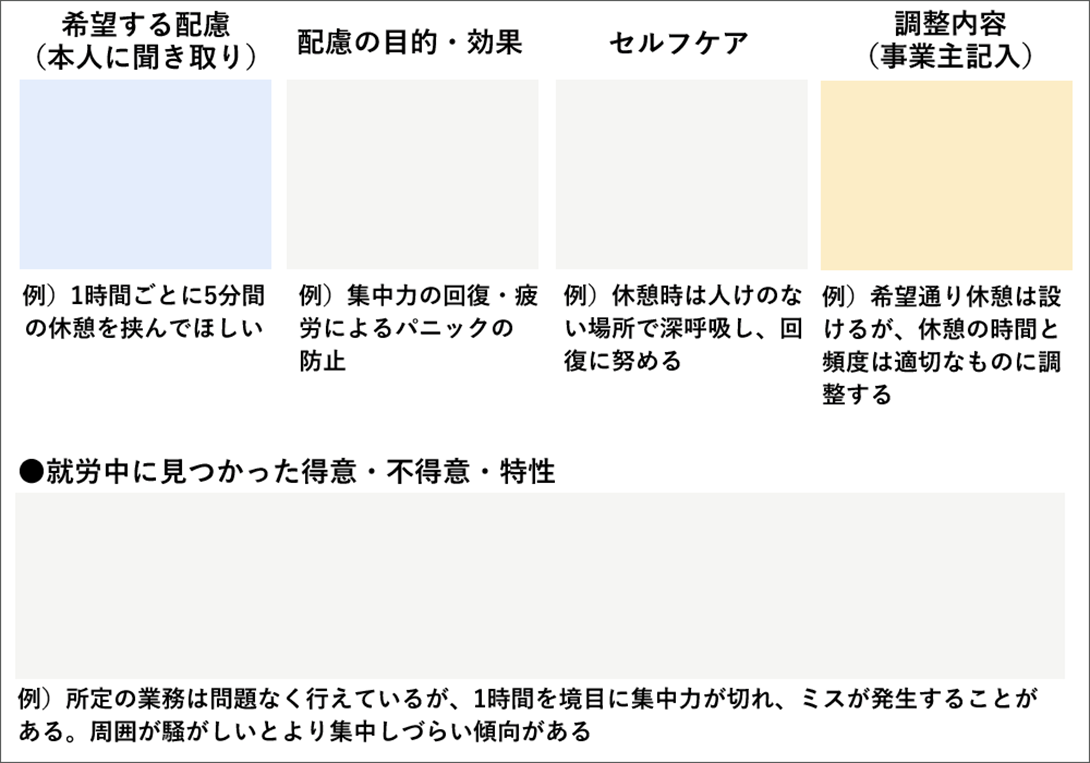

具体的には、人事担当者や現場のリーダーが定期的に面談を行い、以下のようなシートを用いて本人の障がい特性をヒアリングすると良いでしょう。

【障がい特性を理解するための面談シート(例)】

上記のシート以外に、日々の業務で困ったこと・できるようになったことを記録する勤務日誌を提出してもらうといった方法も有効です。

|

【注意!障がい特性の共有は慎重に】

障がい特性を理解するための面談を行うのは、主に人事担当や現場のリーダーですが、ヒアリングした内容を一般社員にどこまで共有するかにおいては慎重になる必要があります。

障がい者雇用で働く人の中には、「障がいや病名を周囲に伏せて欲しい」という人もいれば「できるだけ多くの人に知ってほしい」という人もおり、本人の意向に反した共有をしてしまうのは危険です。

本人の意思を第一に、「お互いが快適に働くための配慮」の範囲で、一般社員への周知を行っていきましょう。 |

2-3. 配属先・業務内容・サポート体制の見直しをする

障がい者雇用向けの仕事を用意するリソースが足りないことが原因で社内ニート化してしまっている場合は、「配属先・業務内容・サポート体制の見直しをする」という対処法がおすすめです。

障がい者雇用の社内ニート化問題を解消するためには、本人の障がい特性に合わせた「合理的配慮」をするためのリソースを確保する必要があります。

|

【合理的配慮とは?】

職場内で障がい者が直面する困難を取り除き、能力や個性を十分に発揮できるよう環境を整えること

例) ・視覚障がいのある社員のパソコン作業用に拡大読書機・画面読み上げソフトを導入する ・精神障がいの特性から電話対応ができない社員のデスクには外線電話がかかってこないよう設定する ・知的障がいのある社員の作業マニュアルには専門用語を減らし、簡潔な文章で作成する →このような適正な配慮をするためには、リソースを確保しなければならない

※合理的配慮について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。 |

以下の例のように、配属先・業務内容・サポート体制の3つの要素を見直し、リソース確保の余地がないかを検討しましょう。

| 配属先の見直し |

| ・業務量の多い、忙しい部署に配属していないか?

→障がい者雇用社員のサポートに人員を割けるよう、比較的ゆとりのある部署異動を検討する |

| 業務内容の見直し |

| ・業務内容と障がい特性がマッチしており、短期間で習得できるものか?

→できるだけ本人が得意な(短期間で習得できる)作業を組み合わせて仕事を割り振り、教育コストを削減する

・余った時間にやる作業を指示しているか?(デスク周りの整理・業務に関する資料の読み込みなど) →「何をしていいかわからない待機時間」を減らすことで、少ない業務量でもストレスや疎外感を感じにくくなる |

| サポート体制の見直し |

| ・特定の社員にサポートを任せきりにしていないか?

→複数の社員が交代制でサポートするなど、通常業務も障がい者雇用社員のサポートも上手く回せるような体制を構築する |

どうしても障がい者雇用向けの仕事を用意するリソースが確保できない場合は、

・障がい者雇用コンサルティング

・障がい者雇用支援サービス

といった外部サービスに頼るのも有効です。

※外部サービスについて、詳しくは次章「3.社内だけでは対処できない場合の相談先」で解説します。

2-4. 業務の切り出し・創出を行う

障がい者雇用で採用した社員が社内ニート化してしまった時の対処法、最後は「業務の創出・切り出しを行う」というものです。

「本人がこなせる仕事」と「企業が割り振れる仕事」がどうしてもマッチせず、障がい者雇用の社員に仕事を用意することができない場合は、

・既存の業務を細分化し、障がいのある社員が従事できるものだけ割り振る(業務の切り出し)

・新たに業務を用意する(業務の創出)

といった方法で対処するしかありません。

次のような方法で、業務の切り出し・創出ができないか、検討してみましょう。

| 業務の切り出し方法 |

| STEP1.社内すべての部署の業務を洗い出す

STEP2.各業務のプロセスごとに分割し、プロセスごとの難易度・適正を精査する STEP3.障がいのある社員が従事できる業務を選定する |

| 業務の創出方法 |

| 新たな部署・部門を作る

(他社にアウトソーシングしていた業務を自社業務にするなど) |

ただし、障がい者雇用のノウハウがない企業の場合、社内会議だけで切り出し・創出を行うのは限界があります。

業務の洗い出しを行っても、障がいのある社員にマッチする業務の切り出し・創出ができないというケースも少なくありません。

そういった場合は、業務の切り出し・創出に強い障がい者雇用コンサルティングのサポートを受けながら行うのが現実的でしょう。

障がい者雇用コンサルティングについて、詳しくは次章「3-2.障がい者雇用コンサルティング」をご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 社内だけでは対処できない場合の相談先

ここからは、障がい者雇用の社内ニート問題を自社内だけでは対処できない場合の主な相談先を、以下の順に紹介します。

・ジョブコーチ

・障がい者雇用コンサルティング

・障がい者雇用支援サービス

前章「2.障がい者雇用で採用した社員が社会ニート化してしまった時の対処法」で解説した対処法を読んで、「理屈はわかるが実践するのは難しい」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際に、障がい者雇用には専門的な知識やノウハウを要するため、社内だけで課題を解決するのは難しいというのが実情です。

社内の人間だけでは手に負えないと感じたら、上記のような専門家の手を積極的に借りることをおすすめします。

3-1. ジョブコーチ

ジョブコーチとは、障がい者の就職や職場定着を支援する専門家のことです。

地域の障がい者職業センターや社会福祉法人から派遣され、支援計画に基づいて1~8カ月間、企業と障がい者の間に入って障がい特性の理解や受け入れ体制の整備を支援してくれます。

ジョブコーチには主に3つのタイプがあり、それぞれの特徴は以下の表のとおりです。

| ジョブコーチのタイプ | |

| 配置型 | 地域障がい職業センターに在籍するジョブコーチ。訪問型・企業在籍型のジョブコーチと連携して、障がい者の就労支援を行う |

| 訪問型 | 社会福祉法人等に雇用されているジョブコーチ。企業を訪問し、障がい者の就労支援を行う |

| 企業在籍型 | ジョブコーチを企業に直接雇用し、障がい者の就労支援を行う |

ジョブコーチへの相談や依頼をする場合は、まずは企業所在地の管轄の地域障がい者職業センターに問い合わせましょう。

詳しくは、全国の地域障がい者職業センター連絡先が一覧表示されている以下のページをご覧ください。

>>高齢・障がい・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」

3-2. 障がい者雇用コンサルティング

障がい者雇用コンサルティングとは、障がい者雇用を推進させたい企業に対して、障がい者雇用支援の専門家が仕組みづくりからサポートする民間サービスです。

「障がい者雇用で採用した社員に仕事を割り振れない」という課題を解決させるため、専門家の視点から

・業務の切り出し・創出

・障がい者専門チームの立ち上げ

・特例子会社(障がい者の雇用を目的とした子会社)設立サポート

といった提案をし、企業と伴走するような形で中~長期的に支援します。

障がい者雇用コンサルティング事業を手がけるのは、一般的に民間企業であるため、まずは無料相談などを活用して複数社に見積もりを取ると良いでしょう。

3-3.障がい者雇用支援サービス

障がい者雇用支援サービスとは、障がい者雇用が上手く機能していない企業に対して、人材や働く場所を提供する民間サービスです。

サービス内容は会社によってさまざまですが、以下の3つが一般的です。

・人材紹介

・採用代行

・働く場所の提供(農園・サテライトオフィスなど)

「障がい者雇用に悩む企業の課題を解決する」という点では障がい者雇用コンサルティングと共通していますが、「自社で仕事の切り出しが難しくても、オフィスの外に新たな業務・働き場所を用意できる」という点が大きく異なります。

企業の受け入れ体制を内部から変えるコンサルティングに対し、障がい者雇用支援サービスは現行の体制のまま

・求人に人が集まらない

・障がい者雇用で雇った社員に割り振れる仕事がない

といった悩みをピンポイントで解消できるのが、最大の特長とも言えるでしょう。

|

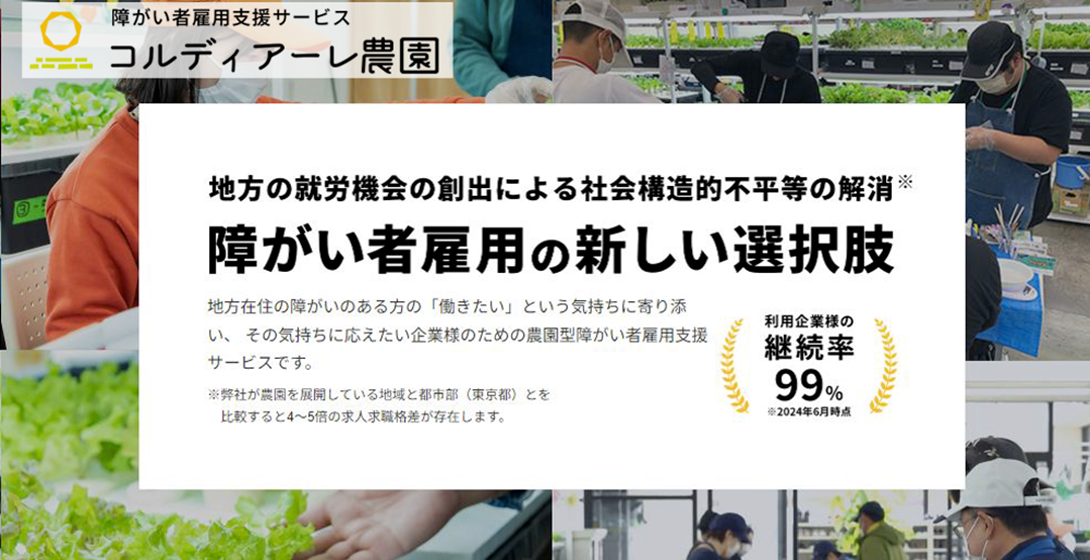

【企業継続率99%の農園型障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」】

障がい者雇用支援サービスにはさまざまなものがありますが、なかでも注目を集めているのが、「農園型」と呼ばれる、専門業者が所有する農園で障がい者を採用・雇用するサービスです。

「コルディアーレ農園」は、貸農園の提供と農園運営のサポートを行う「支援型」の農園型障がい者雇用支援サービスであり、企業さまと伴走しながら障がい者の方が長く安心して働く環境を整えていきます。

「障がい者と企業の業務ミスマッチを解消したい」 「雇用の定着率を高めたい」

と考えている企業さまは、ぜひ一度ご相談ください。

|

※2024年6月時点

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 障がい者雇用の社内ニート化が改善された事例

ここからは、障がい者雇用の社内ニート化が改善された事例を紹介します。

| 【事例1.】

知的障がいのある社員が、特性にマッチする事業所への異動をきっかけに就労意欲が向上したケース |

| 知的障がいのあるAさんは、デイサービス事業を手がける企業に障がい者雇用で入社。入社当初は草むしりなどの軽作業に従事していたが、慣れない業務に疲弊し、日に日に就労意欲が低下していった。

この状況を危惧した人事担当者は、Aさんに同グループのデイサービス施設への異動を提案。異動先の施設では利用者とのコミュニケーションを取る機会が多く、「人と関わるのが得意」という特性を持っていたAさんにマッチした。

就労意欲が向上したAさんは、未経験の業務にも意欲的に取り組むようになり、清掃・食事の準備・配車案内などの多様な業務を1人でこなせるようになった。顧客情報をメモにコツコツ記録し、利用者の来所日をすべて記憶するなどの能力も発揮している。 |

| 【事例2.】

精神障がい・知的障がいのある社員が、業務の切り出しによって活躍できるようになったケース |

| 食品の小売業を手がけるB社では、障がい者雇用促進のため、精神障がい・知的障がいのある計16名の社員を雇用。はじめは危険の伴わない比較的単純な作業を行ってもらっていたが、達成感が不十分であることが課題だった。

そこで、障がい者雇用の説明会や勉強会で収集した情報を元に、社員一人ひとりの障がい特性とマッチする業務を切り出し、配置や業務内容を調整。「作業手順をすぐに忘れてしまうスタッフには繰り返し声をかける」などの個別の特性理解を深め、多くの社員が仕事への充足感を感じ、さまざまな店舗や部署で活躍できるようになった。 |

障がい者雇用の社内ニート化を改善するには、職場の環境や企業全体の姿勢を見直す必要があり、多くの時間やコストを要します。

しかし上記の事例のように、障がいのある社員の雇用の定着化には、やりがいを持って働いてもらうための支援が不可欠です。

障がいの有無に関わらず、社員一人ひとりが自らの能力と可能性を発揮できるよう、本記事でこれまでお伝えしてきた対処法を実践していきましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 障がい者雇用の社内ニート化は早めに対処するべき

ここまで記事を読んで

「対処法は一通りわかったが、大掛かりな仕組み改善をするには時間もコストも足りず、我が社では実践できない」

「障がいのある社員に仕事が用意できないのは申し訳ないが、このまま我慢してもらうしかないのでは…」

など、社内ニート化対策に後ろ向きになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

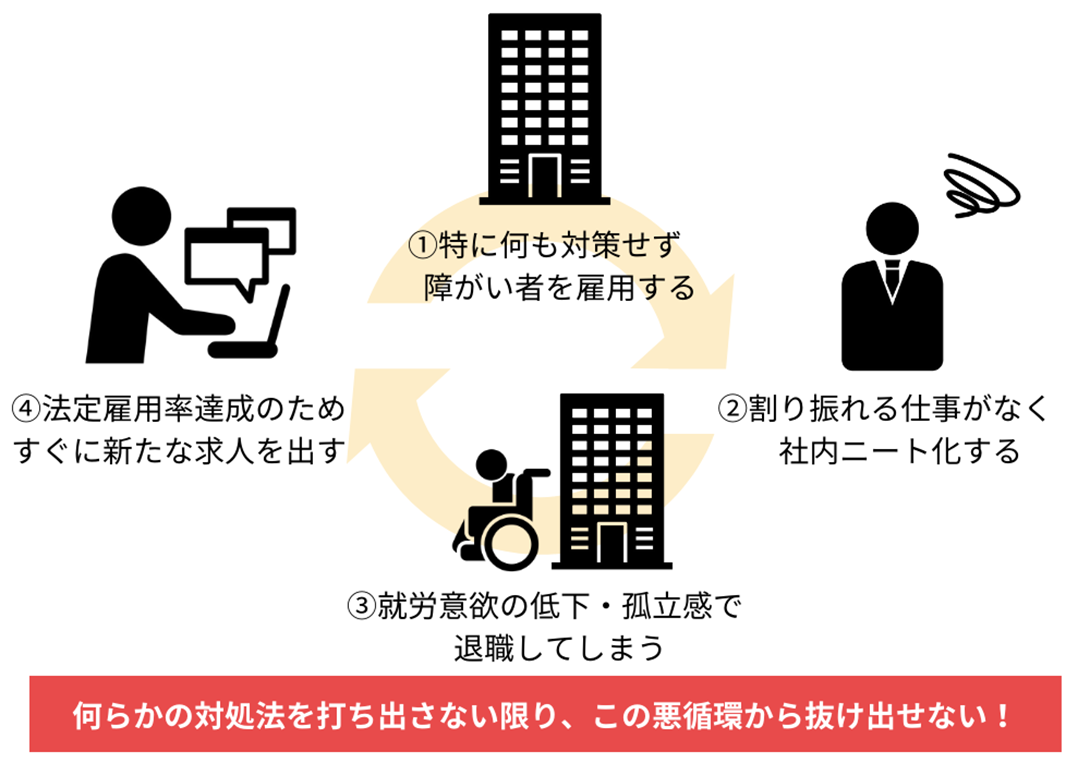

しかし、障がい者雇用の社内ニート化は、時間やコストをかけてでも早めに対処するべきだと言えるでしょう。

なぜなら、社内ニート化の問題は先送りにすればするほど悪循環に陥り、企業にとっても雇用される社員にとってもデメリットが増える一方だからです。

何も対策せず障がい者雇用の社内ニート化をそのままにした場合、長期的にはどうなってしまうのか、下の図を参考にイメージしてみましょう。

【障がい者雇用の社内ニート化をそのままにするとどうなる?】

障がい者雇用が定着せず、採用と退職を繰り返すことで、受け入れ企業・雇用される障がい者双方にデメリットが生じます。

| 採用と退職を繰り返すことで生じるデメリット | |

| 企業側 | ・採用コストがかかり人事担当者の負担が増える

・教育コストがかかり配属先の負担が増える |

| 雇われる側 | 安定して長く働くことができない |

以上のことから、障がい者雇用の社内ニート化は、企業全体で早急に向き合わなければならない問題だと言えるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 障がい者を雇用したい企業と働く意欲を持つ障がいのある方を繋ぐ支援サービス「コルディアーレ農園」

障がい者雇用の推進を進めている企業さまで、

「障がい者雇用の社内ニート化を解決したいが、ノウハウや経験のない自社内では対処に限界がある」

「業務の切り出しが上手くいかず、社内ニート化してしまっている障がい者スタッフにどうしても仕事を用意できない」

といったお悩みを抱えている場合は、障がい者を雇用したい企業と働く意欲を持つ障がいのある方を繋ぐ支援サービス「コルディアーレ農園」を運営する株式会社JSHにご相談ください。

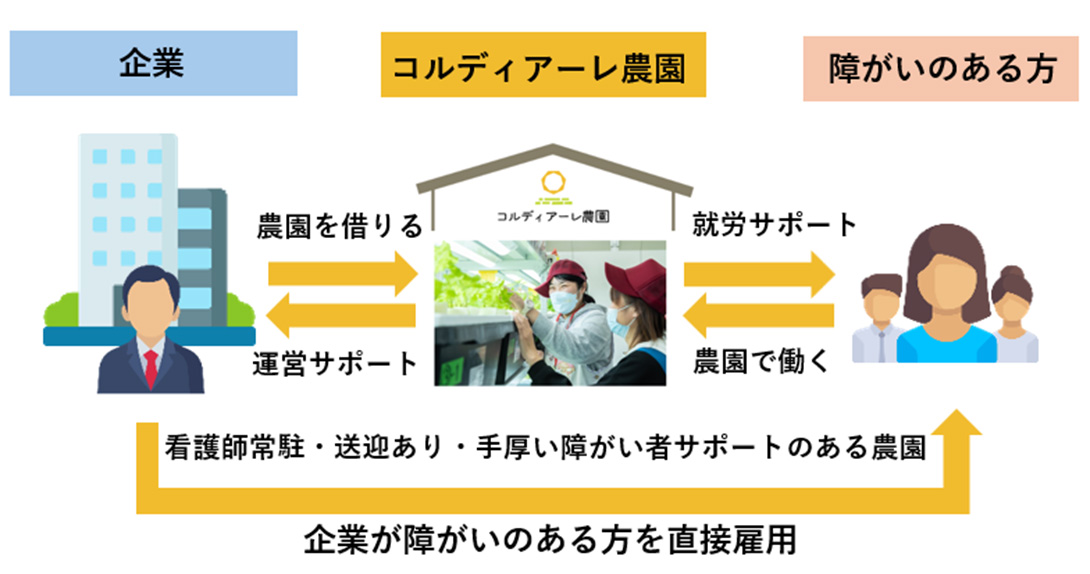

| コルディアーレ農園とは? |

地方に住む障がいのある方と都心部の企業さまが雇用契約を結び、手厚いサポートのある農園で勤務する仕組みの「農園型障がい者雇用支援サービス」です。

|

| コルディアーレ農園の強み |

| ・「支援型」の農園型障がい者支援サービスで、サポート範囲が手厚い

・退職時の人材紹介の際に追加料金がかからない ・最短1カ月でサービス利用を開始できる ・雇用する障がい者と業務のミスマッチを防止し、より安定して長く働くための「定着支援」を実施 ・精神科勤務経験のある看護師をはじめとする有資格者が常駐 ・無断欠勤や揉め事は即共有し、トラブルの対処と防止のサポートを徹底 ・障がい者のキャリア・スキルアップの知見が豊富 ・農園型障がい者支援サービスを専業として唯一上場している

→手厚いサポートとコストの低さで、企業継続率99%※を実現! |

| 一般的な貸農園と比較したコストイメージ |

|

地方を活用することにより賃料等の固定費を軽減し、その分を利用企業の従業員の方が安心して働けるようサポート体制につなげています。 ※雇用人数により料金が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |

※2024年6月時点

今後も法定雇用率が向上していくことが見込まれるなか、企業さまにとって障がい者雇用は、ますます重要度の高い取り組みになっていくと考えられます。

「業務内容と社員の障がいの特性がマッチしておらず、どうしても仕事を割り振ることができない」という企業さまにとって、働く場所を提供できる障がい者支援サービスは新たな選択肢であり、心強い味方です。

まずは以下のフォームより、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

以下より、コルディアーレ農園のサービス詳細資料もご請求いただけます。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. まとめ

最後に、本記事の重要ポイントをおさらいします。

▼障がい者雇用で採用した社員が社内ニート化してしまう原因と対処法

| 1.障がい者雇用の目的が「法定雇用率の達成」になってしまっている

→社内全体で障がい・障がい者雇用についての理解を深め、目的を再設定する

2.社内ニート化している社員の障がい特性に対する理解が足りていない →配属部署内で本人の障がい特性を理解・共有する場を設ける

3.障がい者雇用向けの仕事を用意するリソースが足りない →配属先・業務内容・サポート体制の見直しをする

4.「本人ができる仕事」と「企業が割り振れる仕事」がどうしてもマッチしない →業務の切り出し・創出を行う |

▼社内だけでは対処できない場合の相談先

| ・ジョブコーチ(企業所在地の管轄の地域障害者職業センターに相談・依頼)

・障がい者雇用コンサルティング ・障がい者雇用支援サービス

→障がい者雇用には専門的な知識やノウハウを要するため、社内だけで課題を解決するのは難しいと感じたら専門家への相談を |

本記事の内容を参考に、貴社の障がい者雇用の体制が整い、社内ニート化問題が解決することを祈っています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度