コラム詳細

2025/06/16

autorenew2025/11/20

【双極性障がいの方の一般就労】仕事探しから面接までを流れに沿って解説

「双極性障がいがある場合の就職活動ってどうするの?」

「就職したいけど、働き続けられるか不安」

双極性障がいがある人に、このような不安を抱えている人は少なくありません。

「社会復帰したい!」という強い気持ちがあっても、「仕事を続けられなかったらどうしよう」という不安は大きいものです。

しかし安心してください。

以下のポイントを踏まえて就職活動をすれば、無理なく就職し、障がいと向き合いながら自分に合った仕事で働き続けることが十分に可能です。

とはいえ、双極性障がいには体調や気分の波が大きいという特性があるため、注意するべきポイントもあります。

これまでの生活で、以下のような困りごとに直面したことはないでしょうか。

| ・気分の波を予測できず、面接当日になって動けない

・躁状態で面接に行き、自己PRで誇大表現を繰り返す ・他者の発言に過剰反応して、攻撃的な言動をとる ・就職したものの、最初に頑張りすぎてすぐに退職してしまった |

上記のような事態を防ぐためには、就職活動の進め方や働き方に工夫が必要です。

そこでこの記事では、双極性障がいがある人が障がい者雇用枠で働くために知っておきたいポイントを以下のように解説します。

| この記事を読むとわかること |

| ・【双極性障がい者向け】障がい者雇用で就職する流れとポイント

・双極性障がいのある人に向いている仕事の特徴3つ ・障がい者雇用の就職活動で負担を抑えるポイント3つ ・双極性障がいがある人が仕事を続けるためにできる工夫5つ |

この記事を読めば、安心して自分に合った仕事探しができるようになります。

ぜひ最後までご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 【双極性障がい者向け】障がい者雇用で就職する流れとポイント

2. STEP(1)求人情報を探す

3. STEP(2)応募する

4. STEP(3)面接を受ける

5. 双極性障がいのある人に向いている仕事の特徴3つ

6. 障がい者雇用の就職活動で負担を抑えるポイント3つ

7. 双極性障がいがある人が仕事を続けるためにできる工夫5つ

8. まとめ

| 障がい者雇用枠での就労を目指すためには、障害者手帳が必要です。

お持ちでない場合は、まず申請手続きを行ってください。 詳しくは、お住まいの地方自治体や精神保健福祉センターにお問い合わせください。 |

1. 【双極性障がい者向け】障がい者雇用で就職する流れとポイント

障がい者雇用の就職活動の流れ自体は、一般的な就職活動と大きな違いがありません。

求人を探して応募し、面接を受けるという主な流れは共通しています。

しかし前述の通り、双極性障がいは体調や気分の波が大きい特性のある障がいです。

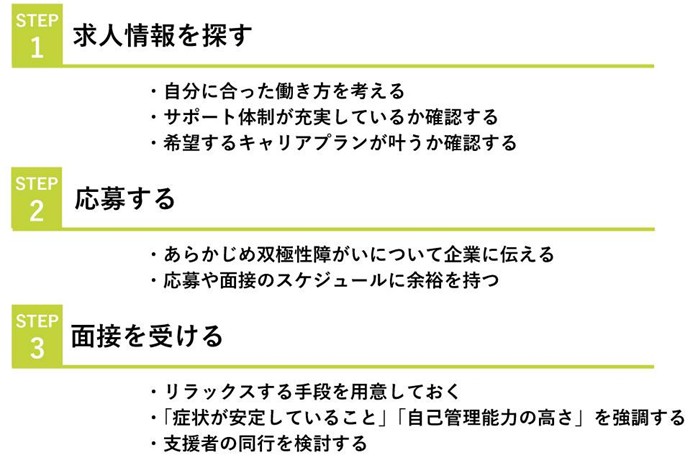

就職活動を成功させるためには、以下のポイントを押さえ、体調や気分の波を考慮しながら進めることが大切です。

| STEP

(1) |

求人情報を探す | ・自分に合った働き方を考える

・サポート体制が充実しているか確認する ・希望するキャリアプランが叶うか確認する |

| STEP

(2) |

応募する | ・あらかじめ双極性障がいについて企業に伝える

・応募や面接のスケジュールに余裕を持つ |

| STEP

(3) |

面接を受ける | ・リラックスする手段を用意しておく

・「症状が安定していること」「自己管理能力の高さ」を強調する ・支援者の同行を検討する |

次章以降では、各ステップで重要なポイントについて詳しく解説していきます。

自分に合った仕事を見つけ長く働き続けるために、ぜひ参考にしてみてください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. STEP(1)求人情報を探す

前述通り、障がい者雇用であっても基本的な流れは一般的な就職活動と大きく変わりません。

しかし、双極性障がいを抱えながら「長く働き続けられる仕事」を見つけるためには、まず自分に合った職場を探すことが大切です。

具体的には、以下のポイントを参考にしながら求人情報をチェックすると良いでしょう。

| ・自分に合った働き方を考える

・サポート体制が充実しているか確認する ・希望するキャリアプランが叶うか確認する |

さっそく、それぞれのポイントについて解説していきます。

2-1. 自分に合った働き方を考える

双極性障がいを抱えて働くうえで最も重要なことは、自分の体調と向き合い、無理のない働き方を見つけることです。

まずは、現在の体調をもとに希望する働き方を整理してみましょう。

具体的には、以下の点について考えてみてください。

| ・勤務時間:フルタイム、短時間勤務、フレックス制度がある良い など・職場の環境:静かな場所で働きたい、テレワーク希望 など

・業務内容:集中力が求められる業務、クリエイティブな仕事、一定のルーチンワーク など ・避けたいこと:不規則なスケジュール、人前に立つ状況、長時間労働 など |

これまでの生活のなかで、どのような状況で調子が悪くなりやすかったか思い出してみると、避けたい環境や働き方が見えてきます。

難しい場合は、厚生労働省が提供する自己診断ツールを活用するのもおすすめです。

参考:厚生労働省|自己診断一覧 | マイジョブ・カード

一口に障がい者雇用といっても、働き方はさまざまです。

自分に合った働き方を見つけるためには、自分自身が働き方について具体的に考える必要があります。

必要に応じて主治医や支援機関と相談しながら、自分に合った働き方を考えておきましょう。

2-2. サポート体制が充実しているか確認する

就職後も無理なく働くことができるように、障がいがある従業員に対するサポート体制が充実している企業の求人情報を探しましょう。

障がい者雇用においては、障がい有無問わず誰もが働きやすいように、企業側に体制作りや制度の整備といった配慮が求められます。

しかし、配慮の内容は企業によって違いがあるため、双極性障がいや自分の状態に適しているかどうかは、それぞれ確認する必要があります。

そのため、前章でイメージした「自分に合った働き方」と併せて、以下のような支援制度が充実しているか、自分に合っているかチェックすると安心です。

| ・障がい理解に関する社員研修が充実しているか

・福利厚生制度が整備されているか ・産業医・産業保健スタッフ・障がい者職業生活相談員が在籍しているか など |

例えば、障がい者雇用や従業員のメンタルヘルスサポートを重視している企業では、以下のような従業員研修制度を導入しています。

| ・障がいに関する基礎知識や基礎知識や配慮・コミュニケーションについての従業員研修

・声かけの具体例や接し方を学ぶ管理職研修 など |

双極性障がいを抱えながら仕事を長く続けるためには、上記のような取り組みを含め、自分の症状とうまく付き合いながら働ける環境を見つけることが重要です。

これらの情報は、主に以下の方法で確認できます。

| ・企業の公式サイトを調べる(「障がい者雇用」「産業医」「障がい 研修」などで検索する)

・面接で質問をする ・障がい者雇用向けの企業説明会に参加して質問をする ・ハローワークなど「障がい者雇用に関する就労支援機関」に相談する など |

2-3. 希望するキャリアプランが叶うか確認する

長く働き続けられる仕事を見つけるためには、単に「働場」を探すだけではなく、希望するキャリアプランが実現できるかどうかを確認することが大切です。

キャリアにはさまざまな形があり、積極的に昇進・昇給を目指すキャリアもあれば、同じ立場で安定して働くキャリアもあります。

求人情報を確認するときには、業務内容やサポート体制だけでなく、自分が希望するキャリアプランを実現できるかどうか、次のポイントにも注目しましょう。

| ・障がい者雇用枠の社員が昇進・昇給した実績があるか

・研修制度や資格取得支援制度が整っているか ・補助業務だけでなく責任のある業務を任せてもらえるチャンスがあるか ・一般雇用枠への転換制度が用意されているか ・昇進以外の形でも適正に評価される仕組みがあるか ・昇進しなくても安定して働き続けることは可能か など |

上記のような、キャリアに関する情報が求人情報に記載されていない場合、サポート体制と同様に以下の方法で確認できる可能性があります。

| ・企業の公式サイトを調べる(「障がい者雇用」「ダイバーシティ推進」などで検索する)

・面接で質問をする ・障がい者雇用枠向けの企業説明会に参加して質問をする ・ハローワークなど「障がい者雇用に関する就労支援機関」に相談する など |

これらの方法で情報収集をしながら、希望するキャリアプランを実現できる職場を探しましょう。

就職活動では「とりあえず働ける場所」を見つけるのではなく、「長く働ける場所」を見つけるという長期的な視点で、求人を選ぶことが重要です。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. STEP(2)応募する

前章では、求人を見つけるためのポイントについて解説しました。

求人情報のなかから希望の企業が見つかったら、次は実際に応募していきましょう。

ここからは、応募の段階でチェックするべき、以下のポイントについて解説していきます。

| ・あらかじめ双極性障がいについて企業に伝える

・応募や面接のスケジュールに余裕を持つ |

それでは、上記のポイントについてみていきましょう。

3-1. あらかじめ双極性障がいについて企業に伝える

障がい者雇用での就職を考えるとき、最も大切な点は「自分の障がいについて適切に伝えること」です。

障がいに対する配慮やサポートは、実際に入社してから相談しても対応してもらえることもあります。

しかし事前に伝えておくことで、企業側も適切な配慮・サポートを検討したり準備したりしやすくなります。

特に、設備や人事の変更が必要な配慮については急に対応するのが難しい場合があるため、早い段階から企業側に説明しておくことがおすすめです。

具体的には、双極性障がいの一般的な特性だけではなく、自分の状態について以下のような情報を伝えましょう。

| ・双極性障がいの特徴と仕事への影響

・自分の場合の状態と症状 ・通院や服薬を行う必要性とその頻度 ・必要な対応や合理的配慮(休憩室が欲しい、こまめな休憩が必要 など) ・コミュニケーションでの希望(指示は書面で欲しい、業務の同時進行が難しい など) など |

これらの情報を事前に伝えることで、入社後のミスマッチを防ぎ、長く安定して働き続けられる可能性が高まります。

また応募の段階で適切に説明をしておくことで、自分の障がいについて理解し、自己管理ができているというアピールにもつながります。

面接の際に改めて質問されるケースも多いため、口頭でも説明できるように準備しておきましょう。

3-2. 応募や面接のスケジュールに余裕を持つ

就職活動を進めるときには、体調や気分に波があることを考慮し、応募や面接のスケジュールに余裕を持たせることが大切です。

特に躁状態のときには、「早く就職したい」と気持ちが焦って、多くの企業に応募したくなるかもしれません。

しかしあまり多くの企業に同時に応募すると、面接日程の調整や企業からの連絡などやることが増え、予想以上の疲れから、鬱状態の引き金になる可能性があります。

そのため障がい者雇用の就職活動を進める際には、余裕を持ったスケジュール管理を行いましょう。

例として、以下ようにスケジュール管理をすることで、計画的に就職活動を進めることができます。

| ・1社または少数の企業ずつ進めていく

・面接日は連日にならないように間隔を空ける ・手帳やカレンダーアプリを使って予定を可視化し管理する など |

就職活動には、精神的・肉体的にエネルギーが必要です。

応募から内定までの期間が多少長くなったとしても、焦らず自分に合ったペースで就職活動をしていきましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. STEP(3)面接を受ける

応募書類の準備を終え、履歴書や職務経歴書を送った後は、いよいよ面接です。

求人を探したり応募書類を作成したりする工程とは異なり、「面接で体調が崩れたらどうしよう」「何を言えばいいのか」など新たな不安も生まれることでしょう。

しかし、事前に十分な準備と対策を行えば、自信をもって面接に挑むことが可能です。

面接を成功させるためには、次のようなポイントに注目すると効果的です。

| ・リラックスする手段を用意しておく

・「症状が安定していること」「自己管理能力の高さ」を強調する ・支援者の同行を検討する |

ここからは、上記のポイントについて詳しく解説していきます。

4-1. リラックスする手段を用意しておく

障がいの有無に関わらず、面接は強い緊張を感じる場面です。

しかし、双極性障がいがある人にとっては、ストレスやプレッシャーが症状を悪化させるケースがあるため、自分なりのリラックス方法を事前に見つけておくことが重要です。

最適なリラックス方法は人によって異なりますが、例として以下のような方法が挙げられます。

| ・好きな飲み物を持参する

・お気に入りの音楽を聴く ・リフレッシュ効果のあるアロマを使う(練り香水、サシェ など) ・深呼吸/ストレッチをする など |

上記のようなリラックス方法を準備しておくことで、面接前に緊張や不安が高まってしまっても、落ち着きを取り戻しやすくなります。

面接当日は想像以上に緊張するものです。

事前に自分が落ち着ける方法を見つけて、面接当日に活用できるよう準備しておきましょう。

4-2. 「症状が安定していること」「自己管理能力の高さ」を強調する

面接では、「現在の症状が安定しており長期的に働ける状態であること」と「症状の安定を維持するために行っている自己管理の取り組み」を具体的に伝えましょう。

障がい者雇用においても、企業は「雇用した人が安定して働けるかどうか」を非常に重視しています。

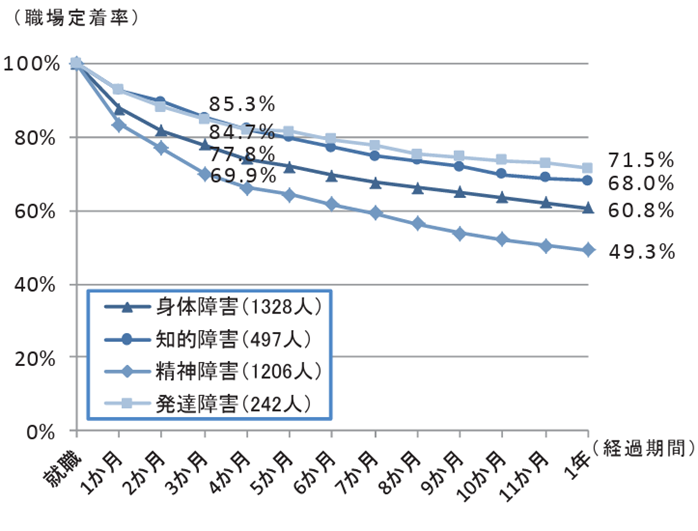

その理由は、精神障がい者の職場定着率の低さです。

障害者職業総合センターが2017年に行った調査によれば、精神障がい者の職場定着率は1年経過時点で49.3%と、他の障がい者に比べて低い水準にあります。

この結果が、企業が「精神障がい者は雇用しても長続きしないのではないか」という不安を抱く要因となってしまっているのです。

特に双極性障がいがある人の場合、体調や気分の波によって仕事の継続が難しいことがあるため、症状が安定しているかどうかは企業が特に注目するポイントなのです。

面接では、症状が安定していることを示す根拠を、以下のように具体的に伝えましょう。

| ・継続的に通院しており、主治医からは状態が安定していると評価されている

・体調の変化を記録しており、異変があればすぐに気が付けるようにしている ・規則正しい生活を心がけており、睡眠時間や服薬記録を管理している など |

上記のように、実践している工夫を具体的に伝えることで、企業側もあなたの状態をより具体的に理解でき、採用イメージを持ちやすくなります。

もし現在、症状の安定を維持するための特別な工夫を行っていない場合は「7. 双極性障がいがある人が仕事を続けるためにできる工夫5つ」を参考にして、取り組んでみてください。

4-3. 支援者の同行を検討する

障がい者枠の面接では、支援機関のスタッフが同行可能な場合があります。

不安感が強い場合や自分の状態について説明することが難しい場合には、支援者の同行を検討しましょう。

支援者として同行できるのは、就労移行支援事業所やハローワークの専門スタッフ、障がい者就業・生活支援センターの担当者などです。

支援者に同行してもらうことで、次のようなメリットを得ることができます。

| ・企業に対して合理的配慮の必要性について専門的に説明してもらえる

・障がいの特性や必要な配慮について説明してもらえる ・産業医との連携について相談や調整をしてもらえる など |

支援者の同行によって、障がい特性や合理的配慮について第三者の視点から説明してもらうことができ、より説得力のある形で情報を伝えることができます。

支援機関を利用していない場合は、「6-2. 【精神的負担】障がい者雇用に関する専門の支援機関に相談する」を参考に、まずは相談してみましょう。

| 【注意】すべての企業で支援者の同席が認められているわけではありません |

| 採用面接に関する対応は企業ごとに異なります。

障がい者雇用枠であっても支援者の同席を認めていない場合があるため、支援者の同席を希望する際は、事前に企業側へ確認を取るようにしましょう。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 双極性障がいのある人に向いている仕事の特徴3つ

ここまでの章では、「障がい者雇用で就職する流れとポイント」について詳しく解説しました。

とはいえ「就職したとしても、長く働き続けられるだろうか」という不安が残る人も多いでしょう。

仕事の向き・不向きは、個人の状態や経験によって異なります。

しかし、双極性障がいのある人が比較的続けやすいとされる仕事には、いくつかの共通点があります。

ここからは、以下のように双極性障がいのある人に向いている仕事の特徴について解説していきます。

| ・勤務時間や業務量に大きな変動がない仕事

・自分のペースで働ける仕事 ・対人業務が少ない仕事 |

それでは、解説していきます。

5-1. 勤務時間や業務量に大きな変動がない仕事

一般的に、双極性障がいがある人が長期的に安定して働くには「勤務時間や業務量に大きな変動がない仕事」が適しています。

詳しくは「7-1. 食事・睡眠など、生活リズムを整える」で解説しますが、規則正しい生活は双極性障がいにおける症状管理の基本です。

日々の業務内容が予測でき、突発的な対応を迫られることが少ない仕事は、業務量やプレッシャーが突然大幅に増加するようなことがありません。

例えば、次のような仕事は、年間を通して勤務時間や業務量が安定しているため、毎日ほぼ同じ時間に出勤/退勤するリズムが保たれます。

| 【勤務時間や業務量に大きな変動がない仕事の例】 |

| ・一般事務

・データ入力 ・経理補助 ・倉庫内での軽作業 ・小売店のバックヤード業務 ・オフィスビルの清掃業 など |

逆に、不規則な勤務時間や急な残業が発生する職場は、生活リズムを乱し症状の悪化を招く可能性があります。

シフト制の仕事や繁忙期と閑散期の差が激しい職種は避けるべきだと言えるでしょう。

5-2. 自分のペースで働ける仕事

双極性障がいがある人にとって「自分のペースで働ける職場」は、比較的働きやすい環境です。

その理由は、双極性障がいには「躁状態と鬱状態の波を繰り返す」という特徴があるからです。

この波の大きさや頻度、タイミングは人によって違いがあるうえに、その時々で集中力やパフォーマンスが大きく変動します。

自分のペースで働ける仕事であれば、体調の良い時間帯に合わせて勤務時間や仕事量を調整することができ、無理なく勤務し続けることが可能です。

自分のペースで働ける仕事とは、具体的に以下のような環境を意味します。

| 【自分のペースで働ける仕事の例】 |

| ・フレックスタイム制のある仕事(勤務時間を調整できる)

・在宅勤務・リモートワークが可能な仕事(通勤が不要で自由に休憩ができる) ・出来高制・業務委託型の仕事(体調に合わせて仕事量を調整できる) など |

双極性障がいの症状には、変動がつきものです。

上記のような仕事なら、自分の状態に合わせた働き方ができるため、安定して働き続けやすいと言えるでしょう。

5-3. 対人業務がない・少ない仕事

双極性障がいがある人の場合、「対人業務が少ない仕事」を選ぶと、比較的安定して働きやすくなります。

なぜなら、対人業務は双極性障がいの症状悪化を招きやすい仕事の一つだからです。

対人業務が多い接客業や営業職では、取引先やお客様の都合によって作業量や対応時間が左右されることが少なくありません。

その結果、予想外に残業が増えたり疲れすぎたりしてしまうなど生活リズムが乱れ、症状が悪化するリスクがあるのです。

そのため仕事を選ぶときには、以下のように「お客様と直接接する機会が少なく、限られた従業員のなかで働く仕事」を選ぶことをおすすめします。

| 【対人業務がない・少ない仕事の例】 |

| ・来客対応のない事務職

・倉庫内での軽作業 ・小売店のバックヤード業務 ・清掃業 など |

上記のような人との関わりが少ない仕事を選ぶことで、過度な対人ストレスを避け、安定した状態を保ちながら働くことができるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 障がい者雇用の就職活動で負担を抑えるポイント3つ

前章では、双極性障がいのある人が比較的働きやすい仕事の特徴について解説しました。

しかし、いくら向いている仕事がわかっても、そもそもの就職活動自体が負担になってしまっては社会復帰が遠のいてしまいます。

そのため、障がい者雇用の就職活動では、障がいに対する負担をできるだけ抑えながら進めることが大切です。

この章では、さまざまな負担を抑えるポイントとして、以下の3つを紹介します。

| ・【経済的負担】経済的支援を利用する

・【精神的負担】障がい者雇用に関する専門の支援機関に相談する ・【精神的負担】家族や友人などに就職活動について相談する |

ぜひ、参考にしてみてください。

6-1. 【経済的負担】経済的支援を利用する

就職活動を始めると、普段の生活費に加えて交通費や身の回りを整えるための費用など、様々な経済的負担が増加します。

この時期をうまく乗り越えるためには、以下のような公的な経済的支援を活用していきましょう。

| 概要 | 管轄 | |

| 自立支援医療

(精神通院医療) |

通院の継続が必要な人に対して

医療費の自己負担額を軽減する制度 |

居住地の地方自治体/

精神保健福祉センター |

| 障害者手帳 | 障がい者向けの手帳で

福祉サービスや支援を受けるための証明書 (公共施設の入場料割引・税金の控除 など) |

居住地の地方自治体/

精神保健福祉センター |

| 障害年金 | 病気や障がいにより生活や仕事が困難な場合に

受け取ることができる公的年金 |

日本年金機構 |

参考:

厚生労働省|精神障がい者と家族に役立つ社会資源ハンドブック

厚生労働省|経済的な支援

日本年金機構|障害年金

これらの支援を活用して経済的な負担を軽減することで、精神的な余裕が生まれ、じっくりと納得のいく就職活動を進めることが可能になるでしょう。

ただし、これらの経済的支援の具体的な金額や支援の内容は、住んでいる自治体や障がいの状況などによって異なります。

実際に利用するときには、主治医や支援者と相談しながら、各管轄の窓口へ問い合わせをしてください。

また障害年金について詳しく知りたい人はこちらの記事も参考にしてください。

参考:半数程度が働きながら障害年金を受給できる!受給が難しいケース2つ

6-2. 【精神的負担】障がい者雇用に関する専門の支援機関に相談する

障がい者雇用での就職活動を始めるときには、あらかじめ専門の支援機関に相談することがおすすめです。

なぜなら「1. 【双極性障がい】障がい者雇用で就職する流れとポイント」で解説したように、障がい者雇用における就職活動は一般的な就職活動と共通点がある一方、異なる知識や準備も必要だからです。

就職活動を一人で進めることは不可能ではありませんが、精神的な負担や疲労が溜まった結果、症状が悪化するリスクがあります。

そこで活用してほしいのが、障がい者雇用に関する専門の支援機関です。

事前に専門の支援機関に相談することで、仕事探しや面接など就職活動を通してさまざまなサポートを受けることができ、精神的な負担を軽減することができます。

障がい者雇用に関する専門の支援機関には、以下のような機関があります。

| ・ハローワーク(公共職業安定所):仕事の紹介や給付金/制度の説明など

・地域障害者職業センター:職業訓練や面接練習、企業への助言など ・障害者就業・生活支援センター:家計管理・健康管理を含む生活支援、ハローワークとの連携など ・就労移行支援事業所:職業訓練、就職に向けたスキルトレーニングなど ・病院の生活支援窓口(MSC):医療と就労の連携支援、医療的アドバイスなど |

支援機関に相談するときには、自分の症状の特徴や働く上での不安、これまでの職歴などを伝えられるようにしておきましょう。

障がいについての情報を詳しく共有することで、より適切なサポートやアドバイス、支援を受けられるようになります。

6-3. 【精神的負担】家族や友人などに就職活動について相談する

相談相手を持つことで、気分の波の影響を抑え、より安定した状態で就職活動を進めることができます。

家族や友人など身近な人に、就職活動について相談できるようにしておきましょう。

就職活動には、不採用の連絡を受けた時の落胆や面接前の不安など、多くのストレスがあります。

さらに、双極性障がいの特性により、以下のような負荷を自分にかけてしまうこともあるでしょう。

| ・【躁状態】自信過剰になり難易度の高い企業ばかりに応募する

・【躁状態】無理な面接スケジュールを組む ・【鬱状態】ネガティブになり就職活動をやめる ・【鬱状態】モチベーションが下がり、面接をキャンセルする |

このような時、客観的な視点を持った相談相手が身近にいると大きな助けになります。

家族や友人などに話をして、気持ちや考えを整理することで、自分の感情を落ち着かせることができます。

また、躁状態には行動にブレーキをかけてもらったり、鬱状態には励ましてもらったりすることもあるかもしれません。

このように、信頼できる相手に就職活動を行うことを事前に伝え、何かあった時すぐに相談できるようにしておくことは、前向きに就職活動を進めるうえで非常に大切なポイントとなるのです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. 双極性障がいがある人が仕事を続けるためにできる工夫5つ

この記事を通して、障がい者雇用の就職活動をするにあたり、自分に合った仕事を見つけるためのポイントや、実践的なコツなどを解説しました。

しかし、就職はスタートラインにすぎません。

本当に達成したい目的は「その仕事を無理なく続けていくこと」です。

就職後に「頑張りすぎて体調を崩してしまった」という事態を防ぐためには、仕事を続けるための工夫を知り、実践することが大切です。

以下は実際に双極性障がいのある人が就職し、働き続けるなかで見つけた重要な「仕事を続けるためにできる工夫」です。

| ・食事・睡眠など、生活リズムを整える

・自分の状態をモニタリングして管理する ・躁状態の前兆を把握し対策を考えておく ・仕事と私生活を切り替える ・自己判断で通院/服薬をやめない |

どれも、長く働き続けるために役立つ工夫ばかりです。

一つずつ解説していくので、無理のない範囲で少しずつ取り入れながら、ぜひ全て実践してみてください。

7-1. 食事・睡眠など、生活リズムを整える

日々の生活リズムを整えることは、症状の安定につながる基本的かつ効果的な対策です。

双極性障がいは、生活リズムが乱れると症状の悪化や再発のリスクが高まることが知られています。

繰り返しお伝えしているように、双極性障がいの症状を抑えるためには、規則正しい生活を送ることが大切です。

日々の生活においては、以下のように健康的な食事と十分な睡眠時間を確保することを意識しましょう。

| ・毎日、同じ時間に起床・就寝する

・毎日、同じ時間に3食きちんと食べる ・栄養バランスのとれた食事を心がける(ビタミン・たんぱく質・炭水化物) ・毎日、同じ時間にストレッチやウォーキングなど軽い運動をする ・日中に適度な活動や外出を取り入れる など |

基本的な日常生活のリズムを整え一定に保つことは、体調や気分の波を最小限に抑えることにつながります。

小さな習慣から少しずつ取り入れ、長期的に継続できる生活リズムを整えていきましょう。

7-2. 自分の状態をモニタリングして管理する

安定して働き続けるためには、自分の体調や気分の波を把握し、管理することが非常に重要です。

例えば、前述の生活習慣が実践できているかどうかを記録して管理することで、自分の状態を把握することができ、体調や気分の変化に素早く気づくことができます。

これにより、症状の悪化を未然に防いだり、周囲の人にサポートをお願いしたりしやすくなるでしょう。

繰り返しになりますが、体調や気分の変化に早く気づくためには、日々自分の体調や気分の波をしっかり管理することが大切です。

しっかりと管理するためには、以下のような方法を取り入れることが効果的です。

| ・スマートウォッチやアプリで起床時間/睡眠時間を記録する

・歩数計や感情記録アプリで自身の状態を記録する ・食事時間と献立を記録して栄養バランスを管理する ・日記をつけて気持ちや感情のメモを残す など |

上記の記録は、時折グラフなどにまとめてみると、自分の状態の変化が視覚的に理解しやすくなります。

「睡眠時間が減ると躁状態が悪化しやすい」「鬱状態のときは食事のバランスが悪い」など、傾向が見えてくるでしょう。

このような管理は、主治医や家族、支援者への状況共有はもちろん、必要に応じて職場に業務の調整を相談する際にも具体的な資料として役立ちます。

ぜひ記録を続けてみてください。

7-3. 躁状態の前兆を把握し対策を考えておく

前述したモニタリングなどを活用して、躁状態の前兆を把握しておくことで、本格的な躁状態になる前に対処することができます。

しかし、体調や気分の波を示すサインは一人ひとり異なります。

そのため、過去に発症したときのことを参考にして、あらかじめ自分のサインを把握しておきましょう。

よく見られる前兆として、次のようなものが挙げられます。

| ・睡眠時間が短くなっても平気に感じる

・口数が増えて早口になったり、よくしゃべるようになったりする ・生活リズムが乱れ始める ・お金を使いすぎる・衝動買いが増える ・イライラしやすくなる・怒りっぽくなる など |

自分で気づくのが難しい場合は、家族や友人、支援者や主治医に聞いてみるのもおすすめです。

また上記のサインは、周囲の人に伝えておくこともポイントです。

あらかじめ周囲の理解を得ておくことで、自覚しづらいサインや変化にも、いち早く気が付くことができるでしょう。

| 躁状態の対策も考えておきましょう |

| 躁状態を放置した結果ストレスや疲労が溜まると、その後の鬱状態を誘発するきっかけになります。

鬱状態のときには、ネガティブ思考になったり落ち込みやすくなったりして、仕事に影響が出やすくなります。

そのため躁状態の前兆を確認したら、自分に適した方法で心と体を休めることが大切です。

なお躁状態の前兆となるサインと同様に、適切な対策も人それぞれ異なりますが、具体例として次のような方法があります。

・体力を温存する時間を意識して作る ・こまめに心を休めるリフレッシュの時間をとる ・ストレスを感じにくい作業に取り組む ・仕事を早く切り上げてゆっくりと過ごす

このように、躁状態のサインを把握すると同時に、本格的な躁状態を回避するための対策についてもあらかじめ考えておきましょう。 |

7-4. 仕事と私生活を切り替える

双極性障がいを抱えながら働き続けるためには、仕事と私生活をしっかりと切り替える習慣を持つことが大切です。

仕事と私生活の境界線を明確にすることは、心身の負担軽減につながります。

前述した「仕事を早く切り上げる」「リフレッシュをする」といった対策も仕事と私生活の境界があいまいな状態では、充分に機能しません。

そのため、仕事が終わったら以下のような方法で、気持ちを切り替える時間を作りましょう。

| ・仕事後にリフレッシュする時間をあらかじめ確保しておく

・「仕事モード」をオフにするためのルーティンを持つ (シャワーを浴びる、着替える、ストレッチをするなど) ・業務時間を可視化し、仕事を持ち帰らないように心がける ・退勤時にデスクを片付けることを習慣化する など |

上記のような仕事と私生活を切り替える習慣を持つことで、その日の仕事に区切りをつけ、スムーズに気持ちを切り替えることができるでしょう。

7-5. 自己判断で通院/服薬をやめない

双極性障がいの症状を安定させるためには、継続的な治療が非常に重要です。

双極性障がいは、通院や服薬などの治療によって症状をコントロールすることが可能な障がいです。

しかし、自己判断で通院や服薬を中断すると、症状の悪化や再発のリスクが高まります。

特に躁状態のときには、自分の状態を客観視しづらいために、「調子が良い」「薬を飲まなくても大丈夫」と感じ、自己判断で服薬をやめてしまう人が多くいます。

しかし、このような判断によって症状が悪化したり、重い鬱状態に陥って仕事を続けられなくなったりするケースは決して珍しくありません。

双極性障がいの人が安定して仕事を続けるためには、継続的な治療が欠かせません。

自己判断による治療の中断を防ぐためにも、「6-3. 【精神的負担】家族や友人など相談相手を持つ」で解説したように、身近な相談相手を持つことが大切なのです。

| 「コルディアーレ農園」なら体調に合わせた無理のない就労が可能です |

「自分で気持ちのコントロールや体力を管理するのは難しい」 「双極性障がいがあったら、安定して働くのは難しいのかな」

このような悩みを抱えている人は、ぜひ「コルディアーレ農園」にご相談ください。

コルディアーレ農園は障がいのある人が安心して働ける環境を提供する「農園型障がい者雇用支援サービス」です。

以下のような充実したサポートによって、生活リズムを作りながら無理なく働き続けることができます。

〇医療連携による個別サポート コルディアーレ農園では、精神保健福祉士や精神科に特化した看護師が常駐しており、毎日問診や服薬確認による体調のモニタリングを行っています。

必要に応じて業務量や休憩の頻度を調整することができ、体調や気分の波がある双極性障がいがある人でも安心して働くことができます。

〇外部ストレスの少ない完全屋内型農園 コルディアーレ農園は、冷暖房が完備された完全屋内型農園です。

天気や温度の変化など外部刺激に影響されず、安定した環境で業務ができるため、季節的な気分の変動を軽減できます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

|

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

8. まとめ

この記事では、双極性障がいがある人向けに、障がい者雇用について解説しました。

最後に、内容をまとめていきます。

〇双極性障がいがある人が就職活動を成功させるためには、以下のポイントを押さえ、体調や気分の波を考慮しながら進めることが大切です。

| STEP

(1) |

求人情報を探す | ・自分に合った働き方を考える

・サポート体制が充実しているか確認する ・希望するキャリアプランが叶うか確認する |

| STEP

(2) |

応募する | ・あらかじめ双極性障がいについて企業に伝える

・応募や面接のスケジュールに余裕を持つ |

| STEP

(3) |

面接を受ける | ・リラックスする手段を用意しておく

・「症状が安定していること」「自己管理能力の高さ」を強調する ・支援者の同行を検討する |

〇双極性障がいのある人に向いている仕事の特徴は、主に以下の3つです。

| ・勤務時間や業務量に大きな変動がない仕事

・自分のペースで働ける仕事 ・対人業務がない・少ない仕事 |

〇障がい者雇用の就職活動に伴うさまざまな負担は、以下の方法で軽減できます。

| ・【経済的負担】経済的支援を利用する

・【精神的負担】障がい者雇用に関する専門の支援機関に相談する ・【精神的負担】家族や友人などに就職活動について相談する |

〇双極性障がいを抱えながら長く働いていくためには、自分の状態やその変化をきちんと見極めることが大切です。

「仕事を続けるためにできる工夫」には

| ・食事・睡眠など、生活リズムを整える

・自分の状態をモニタリングして管理する ・躁状態の前兆を把握し対策を考えておく ・自己判断で通院/服薬をやめない |

この記事が、あなたの就職活動の手助けになれば幸いです。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度