コラム詳細

2025/07/03

autorenew2026/01/06

【2025年最新】障がい者雇用の除外率制度|雇用すべき人数がわかる早見表・計算も解説

「障がい者雇用における除外率の一覧を見たい」

「除外率の一覧を確認したうえで、確実に法定雇用率の達成を目指したい」

2025年4月より、除外率が適用される業種や適用率が変更されたこともあり、このようにお考えなのではないでしょうか。

そこで、この記事では、皆様が障がい者雇用に取り組むにあたって知っておきたい、除外率にまつわる以下の情報を、短時間で確認できるように、ご紹介していきます。

この記事を読み進めていただくと、皆様の企業に適用される除外率や、何人の障がい者の方を雇用すればよいのか、ご理解いただけます。

ただ、これから安定的に法定雇用率を達成するために注意したいのは、除外率が適用される業種であっても、除外率ありきの雇用障がい者数数を前提に障がい者雇用を進めるべきではないということです。

記事の後半では、その理由や、除外率が適用される企業における障がい者の方の採用人数の決め方についてもご紹介するので、ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。

| 除外率とは、障がい者の方が就労するには困難だとされる一部の業種で、雇用障がい者数を計算する際に、一定割合を控除できる制度です。

概要については、「障がい者雇用の除外率とは│制度概要や計算方法などを事例と共に解説」をご覧ください。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 障がい者雇用における除外率一覧

2. 除外率ごとの雇用障がい者数がひと目でわかる早見表

3. 障がい者雇用における除外率の計算方法

4. 障がい者雇用は除外率適用後の人数を前提に進めるべきではない

5. 障がい者雇用で除外率が適用される企業の採用人数の決め方

6. 除外率設定業種で障がい者雇用のハードルが高いなら外部のサポートを積極的に利用しよう

7. まとめ

1. 障がい者雇用における除外率一覧

2025年(令和7年)4月に引き下げされた、障がい者雇用における最新の除外率一覧は、以下の通りです。

| 除外率設定業種 | 除外率 |

| ・非鉄金属第一次製錬・精製業

・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) |

5% |

| ・建設業

・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) |

10% |

| ・港湾運送業

・警備業 |

15% |

| ・鉄道業

・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 |

20% |

| ・林業(狩猟業を除く) | 25% |

| ・金属鉱業

・児童福祉事業 |

30% |

| ・特別支援学校(専ら視覚障がい者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |

| ・石炭・亜炭鉱業 | 40% |

| ・道路旅客運送業

・小学校 |

45% |

| ・幼稚園

・幼保連携型認定こども園 |

50% |

| ・船員等による船舶運航等の事業 | 70% |

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

除外率の適用対象となるのは、上記の業種のみで、それぞれ異なる除外率が設定されています。

除外率設定業種に該当する企業の方は、何%の除外率が適用されるかを確認しましょう。

| 2025年4月の引き下げによって除外率が廃止された業種 |

| 2025年(令和7年)4月の引き下げによって、以前は除外率設定業種だった以下の業種において、除外率が廃止されています。

・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次精製業を除く) ・倉庫業 ・船舶製造・修理業、船用機関製造業 ・航空運輸業 ・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る) ・採石業、砂・砂利・玉石採取業 ・水運業 ・窯行原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) ・その他の鉱業

知らずに除外率を適用していると、法定雇用率を達成できなくなってしまうので、注意しましょう。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 除外率ごとの雇用障がい者数がひと目でわかる早見表

最新の除外率一覧を確認できたと思いますが、次のステップとして、除外率を適用後の雇用障がい者数を把握する必要があります。

詳しい計算式を次章でご紹介する前に、障がい者の方を何人雇用すればよいのか、除外率と企業の規模(従業員数)ごとに、ひと目でわかる早見表を作成しました。

以下の表を元に、あなたの企業では、大体どのくらいの人数の障がい者の方を雇用する必要があるのか、確認してみましょう。

| 除外率\規模 | 50人 | 100人 | 200人 | 300人 |

| 5% | 1人 | 2人 | 4人 | 7人 |

| 10% | 1人 | 2人 | 4人 | 6人 |

| 15% | 1人 | 2人 | 4人 | 6人 |

| 20% | 1人 | 2人 | 4人 | 6人 |

| 25% | 0人 | 1人 | 3人 | 5人 |

| 30% | 0人 | 1人 | 3人 | 5人 |

| 35% | 0人 | 1人 | 3人 | 4人 |

| 40% | 0人 | 1人 | 3人 | 4人 |

| 45% | 0人 | 1人 | 2人 | 4人 |

| 50% | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |

| 70% | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 |

※算出した雇用障がい者数の小数点以下は切り捨てのため、全て整数となっています。

※全ての従業員が常用労働者であるとして、計算しています。

同じ5%の除外率でも、100人規模では「2人」で、300人規模では、2人×3=6人よりも多い「7人」となるのは小数点が切り捨てになっているからです。

この早見表は、自社における雇用障がい者の概数を知るために活用していただけたらと思います。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 障がい者雇用における除外率の計算方法

除外率と規模別の雇用障がい者数がわかる早見表から、大体何人の障がい者の方を雇用する必要があるのか、おわかりになったと思います。

続いて、皆様の企業では、明確に何人の障がい者の方を雇用しなければならないのか確認できるように、除外率を適用した計算方法をご紹介します。

厚生労働省「法定雇用障害者の数を算出する際の除外率が引き下げられます。」によると、除外率設定業種における雇用障がい者数は、以下のように二段階の計算で求めることが可能です。

| (1)算定基礎労働者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)-{(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×除外率}

(2)雇用障がい者数=算定基礎労働者数×0.025 |

※常用労働者数は、週所定労働時間が30時間以上の従業員数、短時間労働者数は、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の従業員数を指します。

以下の2パターンの計算シミュレーションを元に、計算過程をご説明します。

| 除外率の計算シミュレーション2パターン |

| ・フルタイムの正社員のみで、20%の除外率が適用される場合

・正社員と短時間勤務するパートが混在し、30%の除外率が適用される場合 |

皆様の企業における除外率適用後の雇用障がい者数を求められるように、参考にしてください。

3-1. フルタイムの正社員のみで、20%の除外率が適用される場合

以下のように、フルタイムの正社員のみを雇用している、20%の除外率設定業種のおける雇用障がい者数を求めます。

| 規模 | ・正社員(フルタイム) 95人 |

| 業種 | ・鉄道業

・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 |

フルタイムで働く正社員の方は、常用労働者数に該当します。

まずは、算定基礎労働者数を算出するために、以下の計算式の常用労働者数に「95」、短時間労働者数はいないため「0」、除外率に「0.2」を代入しましょう。

| 算定基礎労働者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)-{(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×除外率} |

実際の計算式は、以下の通りです。

(95+0×0.5)-{(95+0×0.5)×0.2}=95-19=76人

続いて、雇用障がい者数を算出するために、以下の計算式の算定基礎労働者数に、「76」を代入します。

| 雇用障がい者数=算定基礎労働者数×0.025 |

実際の計算式は、以下の通りです。

76×0.025=1.9≒1人

この企業では障がい者の方を「1人」、雇用する義務があります。(小数点以下は切り捨て)

なお、2026年7月以降は法定雇用率が2.7%に引き上げられるため、以下の計算式に変わり、この企業の場合は、雇用障がい者数が「2人」に増加するので、注意しましょう。(小数点以下は切り捨て)

76×0.027=2.052≒2人

3-2. 正社員と短時間勤務するパートが混在し、30%の除外率が適用される場合

以下のように、正社員と短時間勤務するパートが混在する、30%の除外率設定業種のおける雇用障がい者数を求めます。

| 規模 | ・正社員(フルタイム) 100人

・パート(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満) 90人 ・パート(1週間の労働時間が20時間未満) 30人 |

| 業種 | ・金属鉱業

・児童福祉事業 |

フルタイムで働く正社員の方は「常用労働者数」、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満のパートの方は「短時間労働者数」に該当します。

「短時間労働者数」とは、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の従業員数のことなので、1週間の労働時間が20時間未満のパートの30人は、計算式に含めなくて構いません。

まずは、算定基礎労働者数を算出するために、以下の計算式の常用労働者数に「100」、短時間労働者数に「90」、除外率に「0.3」を代入しましょう。

| 算定基礎労働者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)-{(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×除外率} |

実際の計算式は、以下の通りです。

(100+90×0.5)-{(100+90×0.5)×0.3}=145-43(43.5だが、小数点以下は切り捨て)=102人

続いて、雇用障がい者数を算出するために、以下の計算式の算定基礎労働者数に「102」を代入します。

| 雇用障がい者数=算定基礎労働者数×0.025 |

実際の計算式は、以下の通りです。

102×0.025=2.55≒2人

この企業では障がい者の方を「2人」、雇用する義務があります。(小数点以下は切り捨て)

2026年7月以降は法定雇用率は2.7%に引き上げられるため、以下の計算式に変わりますが、この企業の場合は、雇用障がい者数が「2人」のまま変更はありません。(小数点以下は切り捨て)

102×0.027=2.754≒2人

これらの計算式を参考にして、あなたの企業における雇用障がい者数を計算しましょう。

上記のように、企業の規模や除外率によっては、法定雇用率が引き上げられる2026年7月以降、雇用障がい者数が増加する場合があります。

これからの採用計画を入念に立てられるように、法定雇用率引き上げ後の雇用障がい者数も求めてみましょう。

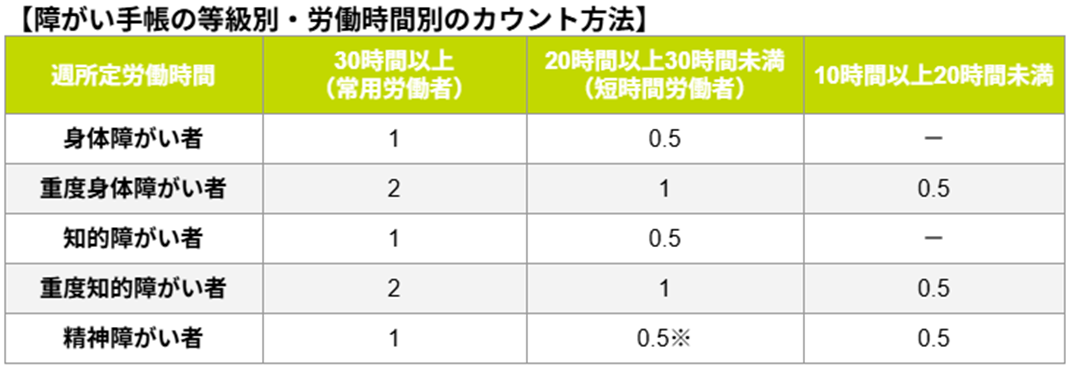

| 障がい者のカウント方法に注意! |

| 算出した雇用障がい者数は、障がいの種類や程度、週所定労働時間によってカウントが異なるので、注意が必要です。

具体的には、以下のように重度の障がい者の方は1人を2人と見なしたり、短時間労働の障がい者の方は1人を0.5人と見なすケースがあります。

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」 ※一定の要件を満たす場合、0.5ではなく1とカウントする特例措置あり

2024年4月からは、10時間以上20時間未満の短時間勤務をする障がい者の方もカウントできるように変更しました。

詳しくは、「【2024年最新】障がい者のカウント方法を解説!計算式と早見表付」でご紹介しているので、ぜひご覧ください。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 障がい者雇用は除外率適用後の人数を前提に進めるべきではない

除外率の計算方法を活用して、あなたの企業で雇用すべき障がい者数を求められたことと思います。

もしかすると、その人数の採用を目指して、障がい者雇用を進めようとお考えかもしれません。

そのような方にここでお伝えしたいのは、「障がい者雇用は除外率適用後の人数を前提に進めるべきではない」ということです。

その理由は、以下の2つです。

あなたの企業で安定的に法定雇用率を達成していけるように、ぜひ参考にしてみましょう。

4-1. 除外率は廃止に向けて引き下げが繰り返されている

障がい者雇用における除外率は、2002年(平成14年)の障害者雇用促進法改正で廃止が決定され、現在は廃止に向けて引き下げが繰り返されています。

このため、除外率適用後の最低限の人数を目指して障がい者雇用を進めてしまうと、今後、除外率が引き下げられた時、対応が遅れて法定雇用率を達成できなくなる恐れがあるのです。

実際、以下の除外率設定業種における除外率の推移のように引き下げが繰り返されてきました。

| 除外率設定業 | 1976年~ | 2004年4月~ | 2010年7月~ | 2025年4月~ |

| ・非鉄金属第一次製錬・精製業

・貨物運送取扱業 (集配利用運送業を除く) |

35% | 25% | 15% | 5% |

| ・建設業

・鉄鋼業 ・道路貨物運送業(※) ・郵便業(※) (信書便事業を含む) |

40% | 30% | 20% | 10% |

| ・港湾運送業

・警備業(※) |

45% | 35% | 25% | 15% |

| ・鉄道業

・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設(※) ・介護医療院(※) |

50% | 40% | 30% | 20% |

| ・林業

(狩猟業を除く) |

55% | 45% | 35% | 25% |

| ・金属鉱業

・児童福祉事業 |

60% | 50% | 40% | 30% |

| ・特別支援学校

(専ら視覚障がい者に対する教育を行う学校を除く) |

65% | 55% | 45% | 35% |

| ・石炭・亜炭鉱業 | 70% | 60% | 50% | 40% |

| ・道路旅客運送業

・小学校 |

75% | 65% | 55% | 45% |

| ・幼稚園

・幼保連携型認定こども園(※) |

80% | 70% | 60% | 50% |

| ・船員等による船舶運航等の事業 | 100% | 90% | 80% | 70% |

参考:厚生労働省「第104回 労働政策審議会障害者雇用分科会 議事次第」

※が付いている業種は、1976年時点では除外率設定業種ではない

例えば、30%の除外率が適用されている200人の企業で、20%に引き下げられた時、雇用障がい者数は3人から4人に増えるため、そのままでは1人不足してしまいます。

次回の引き下げスケジュールは未定ですが、今後も除外率が引き下げられることを考えると、法定雇用率の安定的な達成のためには、除外率適用後の人数を前提に障がい者雇用を進めるべきではないのです。

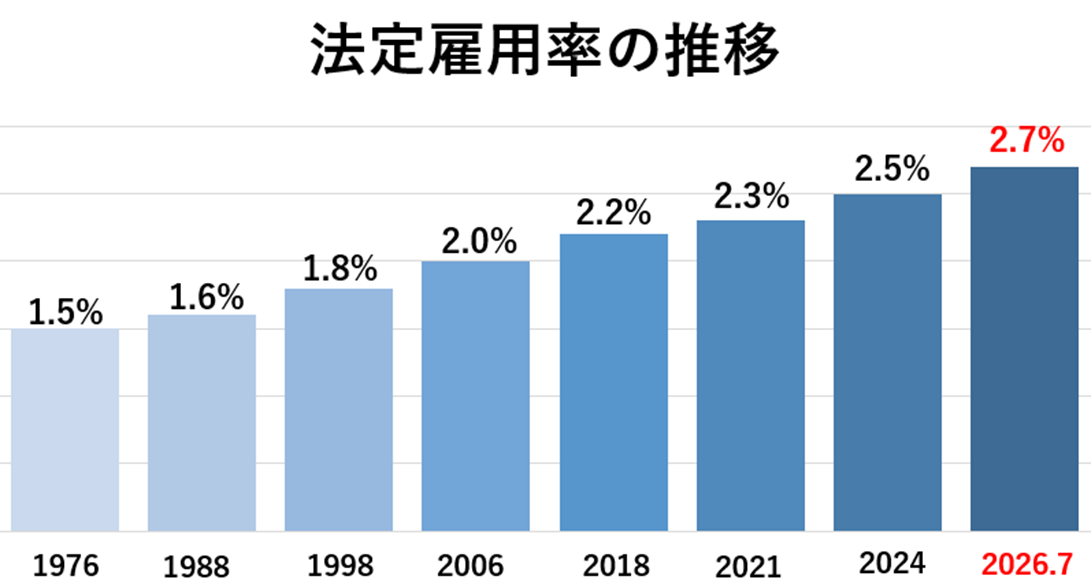

4-2. 法定雇用率は引き上げが続いている

除外率は引き下げられている一方で、法定雇用率は引き上げが続いています。

このため、除外率適用後の最低限の人数だけを雇用していると、法定雇用率が引き上げられた時に対応が遅れるリスクに繋がるでしょう。

除外率の引き下げは一部の企業にしか影響はありませんが、法定雇用率の引き上げは全企業が一斉に対応するため、遅れを取ると採用活動がうまく進まず、法定雇用率が達成できない可能性もあります。

また、以下の法定雇用率の推移を見ると、除外率と違って引き上げのスパンは短く、その都度慌てて対応すると、自社とマッチする人材の確保を妨げることにもなりかねません。

法定雇用率は2026年7月に2.7%に引き上げられた後も、引き上げが続くことが予想されるので、除外率適用後の人数を前提に進めるのではなく、余裕を持った障がい者雇用をするべきと言えるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 障がい者雇用で除外率が適用される企業の採用人数の決め方

除外率の引き下げと法定雇用率の引き上げが続いているため、障がい者雇用は除外率適用後の人数を前提に進めるべきではないとおわかりになったと思います。

それならば、除外率が適用される企業では何人の障がい者の方を採用していけばいいのか、お悩みになる方は多いのではないでしょうか。

おすすめしたい採用人数の決め方は、まずは2.7%に引き上げ後の法定雇用率に合わせて、それが安定的に達成できるようになったら、10%引き下げられた除外率に合わせる方法です。

皆様の企業で法定雇用率を達成し続けられるように、ぜひ参考にしてみてください。

5-1. 2.7%に引き上げ後の法定雇用率に合わせる

まず、目指したい採用人数の決め方は、2026年7月に引き上げられる2.7%の法定雇用率に合わせる方法です。

なぜなら、法定雇用率の引き上げは直近に迫っている上に、全企業が一斉に対応するため、早めの取り組みが重要となるからです。

「3. 障がい者雇用における除外率の計算方法」でご紹介したように、企業の規模や、適用される除外率によっては、2026年7月以降は雇用障がい者数が増加します。

「2. 除外率と規模別に障がい者の雇用人数がわかる早見表」でご紹介した、除外率ごとの雇用障がい者数を示した早見表は、法定雇用率が2.7%に引き上られると、以下のように変わります。

| 除外率\規 | 50人 | 100人 | 200人 | 300人 |

| 5% | 1人→1人 | 2人→2人 | 4人→5人 | 7人→7人 |

| 10% | 1人→1人 | 2人→2人 | 4人→4人 | 6人→7人 |

| 15% | 1人→1人 | 2人→2人 | 4人→4人 | 6人→6人 |

| 20% | 1人→1人 | 2人→2人 | 4人→4人 | 6人→6人 |

| 25% | 0人→1人 | 1人→2人 | 3人→4人 | 5人→6人 |

| 30% | 0人→0人 | 1人→1人 | 3人→3人 | 5人→5人 |

| 35% | 0人→0人 | 1人→1人 | 3人→3人 | 4人→5人 |

| 40% | 0人→0人 | 1人→1人 | 3人→3人 | 4人→4人 |

| 45% | 0人→0人 | 1人→1人 | 2人→2人 | 4人→4人 |

| 50% | 0人→0人 | 1人→1人 | 2人→2人 | 3人→4人 |

| 70% | 0人→0人 | 0人→0人 | 1人→1人 | 2人→2人 |

※算出した雇用障がい者数の小数点以下は切り捨てのため、上記のような整数となっています。

※全ての従業員が常用労働者であるとして、計算しています。

法定雇用率が2.7%に引き上げられると、このように雇用障がい者数が増加する企業があるので、今のうちに、引き上げ後の雇用障がい者数で採用を始めましょう。

5-2. 10%引き下げられた除外率に合わせる

「5-1. 2.7%に引き上げ後の法定雇用率に合わせる」方法で決めた採用人数を、安定して雇用できるようになったら、次は10%引き下げられた除外率に合わせた人数を目指してみましょう。

なぜなら、今のうちから準備をしておけば、今後、除外率が引き下げられても、安定的に法定雇用率を達成できる可能性が高まるからです。

以下の表は法定雇用率が2.7%に引き上げ後の、除外率と規模別の雇用障がい者数を示しています。

例えば、現在、除外率30%が適用されている200人規模の企業の場合、10%引き下げられた20%の欄をご覧いただくと、雇用障がい者数は3人から4人に増えることがわかります。

| 除外率\規模 | 50人 | 100人 | 200人 | 300人 |

| なし | 1人 | 2人 | 5人 | 8人 |

| 5% | 1人 | 2人 | 5人 | 7人 |

| 10% | 1人 | 2人 | 4人 | 7人 |

| 15% | 1人 | 2人 | 4人 | 6人 |

| 20% | 1人 | 2人 | 4人 | 6人 |

| 25% | 1人 | 2人 | 4人 | 6人 |

| 30% | 0人 | 1人 | 3人 | 5人 |

| 35% | 0人 | 1人 | 3人 | 5人 |

| 40% | 0人 | 1人 | 3人 | 4人 |

| 45% | 0人 | 1人 | 2人 | 4人 |

| 50% | 0人 | 1人 | 2人 | 4人 |

| 70% | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 |

※算出した雇用障がい者数の小数点以下は切り捨てのため、上記のような整数となっています。

※全ての従業員が常用労働者であるとして、計算しています。

現在の除外率が5%と10%の企業の場合は、「なし」の欄をご覧ください。

このように、法定雇用率が2.7%に引き上がった上で、除外率が10%引き下がった雇用障がい者数を元に採用人数を決めると、より安定的に法定雇用率を達成しやすくなるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 除外率設定業種で障がい者雇用のハードルが高いなら外部のサポートを積極的に利用しよう

除外率設定業種における障がい者雇用は、雇用人数にある程度余裕を持って先回りしながら進めるべきだということがおわかりになったと思います。

しかし、特に都市部では障がい者人材の獲得競争が激化している背景があり、障がい者雇用枠で募集しても、思うように採用が進まない企業は少なくありません。

また、障がい者の方にどのような業務を割り当てるのか、どのように環境整備すればよいのかといった、お悩みが生じた企業も多いのではないでしょうか。

引き上げ後の法定雇用率や、10%引き下げられた除外率に合わせた採用人数はハードルが高いなら、公的なサポートや民間のサポートを積極的に利用するのがおすすめです。

あなたの企業の中で抱え込まずに、外部のサポートをうまく活用して、安定的な法定雇用率の達成を実現しましょう。

6-1. 公的なサポート

障がい者雇用に関する公的なサポートを受けられる支援機関は、以下の3つがあります。

| ハローワーク | ・障がい者雇用の準備段階から定着支援まで何でも

・障がい者雇用枠の求人掲載 ・助成金の活用 |

| 地域障害者職業センター | ・雇用障がい者の特性に合った仕事の割り当て

・合理的配慮 |

| 障害者就業・生活支援センター | ・雇用障がい者の生活リズムや健康管理 |

どれも無料で利用できるので、気軽に相談してみましょう。

特にハローワークは、他の支援機関と繋いで、あなたの企業をサポートしてもらえるケースもあるので、相談したいことがあるけれど、どこに相談すればよいかわからない時におすすめです。

あなたの企業のお近くの支援機関の住所や電話番号については、以下よりご確認ください。

| ハローワーク | 厚生労働省「障害者に関する窓口」 |

| 地域障害者職業センター | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」 |

| 障害者就業・生活支援センター | 厚生労働省「令和7年度障害者就業・生活支援センター 一覧」 |

6-2. 民間のサポート

障がい者雇用に関する民間のサポートには、以下のような内容があります。

| ・採用計画

・業務や制度の設計 ・人材紹介 ・障がい者採用事務代行 ・定着支援 ・研修、セミナー ・農園型雇用支援※ |

※業務の切り出しや雇用場所の確保が難しい企業が、社外に新しい部署を立ち上げるようなイメージで、民間会社から借り受けた農園で障がい者の方を雇用するサポートを受けるものです。

公的なサポートとは違って、内容によっては有料となりますが、企業のニーズに合わせた柔軟なサポートを受けられるのがメリットです。

人材紹介だけをサポートしてもらうこともできれば、採用計画から定着支援までコンサルティングを受けることもできます。

2026年7月に法定雇用率が引き上げられても、あなたの企業でスムーズに対応できるように、社外のサポートを活用して、障がい者雇用を推進していきましょう。

|

障がい者雇用支援サービスを活用するなら JSHのコルディアーレ農園にご相談ください |

| 除外率設定業種の企業で、引き上げ後の法定雇用率に合わせた雇用障がい者数を採用するのは難しいと感じる企業に、ぜひおすすめしたいのが、JSHの障がい者雇用支援サービスです。

JSHでは、企業さまに屋内型農園の「コルディアーレ農園」の区画と水耕栽培設備を貸し出し、そこで働いていただく障がい者の方をご紹介しています。

人材確保でお悩みの企業さまと、働きたいのに働き先がない地方在住の障がい者の方の架け橋となる仕組みを実現しているのです。

コルディアーレ農園では、障がい者の方に、整備された環境の下で葉物野菜やハーブなどの栽培に携わっていただいています。

また、精神科勤務経験のある看護師が唯一常駐するなど、多数の有資格者による手厚いサポートがあるため、高い定着率を期待していただけます。

弊社の農園型障がい者雇用支援サービスを導入いただいている企業さまは200社弱で、その継続率は99%(2024年6月時点)にも上ります。

少しでも興味を持って下さった方は、お気軽に下記ボタンからコルディアーレ農園の資料をご請求ください。

|

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. まとめ

障がい者雇用における除外率の一覧について、詳しくご紹介させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしましょう。

2025年(令和7年)4月に引き下げされた、障がい者雇用における最新の除外率一覧は、以下の通りです。

| 除外率設定業種 | 除外率 |

| ・非鉄金属第一次製錬・精製業

・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) |

5% |

| ・建設業

・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) |

10% |

| ・港湾運送業

・警備業 |

15% |

| ・鉄道業

・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 |

20% |

| ・林業(狩猟業を除く) | 25% |

| ・金属鉱業

・児童福祉事業 |

30% |

| ・特別支援学校(専ら視覚障がい者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |

| ・石炭・亜炭鉱業 | 40% |

| ・道路旅客運送業

・小学校 |

45% |

| ・幼稚園

・幼保連携型認定こども園 |

50% |

| ・船員等による船舶運航等の事業 | 70% |

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

除外率と企業規模別の雇用障がい者数がひと目でわかる早見表は、以下の通りです。

| 除外率\規模 | 50人 | 100人 | 200人 | 300人 |

| 5% | 1人 | 2人 | 4人 | 7人 |

| 10% | 1人 | 2人 | 4人 | 6人 |

| 15% | 1人 | 2人 | 4人 | 6人 |

| 20% | 1人 | 2人 | 4人 | 6人 |

| 25% | 0人 | 1人 | 3人 | 5人 |

| 30% | 0人 | 1人 | 3人 | 5人 |

| 35% | 0人 | 1人 | 3人 | 4人 |

| 40% | 0人 | 1人 | 3人 | 4人 |

| 45% | 0人 | 1人 | 2人 | 4人 |

| 50% | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |

| 70% | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 |

※算出した雇用障がい者数の小数点以下は切り捨てのため、全て整数となっています。

※全ての従業員が常用労働者であるとして、計算しています。

除外率設定業種における、雇用障がい者数を求める計算は、以下のように二段階で求めます。

| (1)算定基礎労働者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)-{(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×除外率}

(2)雇用障がい者数=算定基礎労働者数×0.025 |

障がい者雇用は、除外率は引き下げ、法定雇用率は引き上げが繰り返されているため、除外率適用後の人数を前提に進めるべきではありません。

除外率適用業種の企業においては、まずは2026年7月から2.7%へと引き上げられる法定雇用率に合わせて、採用人数を決めましょう。

この記事を元に、あなたの企業に適用される除外率や、雇用障がい者数がわかり、障がい者雇用における採用方針が定まることをお祈りしています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2025年11月10日

中小企業の障がい者雇用の進め方|現状・事例・進めるポイントを解説

「障がい者雇用って、うちは中小企業だから対象外にならないのか?」 「実際のところ、中小企業[...]

事例