コラム詳細

2023/03/14

autorenew2024/12/11

障がい者雇用のチャレンジ雇用制度とは?導入メリットやステップを解説

厚生労働省の『「チャレンジ雇用」の推進と拡大』によると、障がい者雇用におけるチャレンジ雇用とは、1年以内の期間を単位として各府省・各自治体で障がい者を非常勤職員として雇用し、1~3年の業務経験を踏まえてハローワーク等を通じた一般企業への就職を目指す制度のことで、具体的にまとめると以下のような内容となっています。

【目次】

2.行政機関が障がい者雇用における「チャレンジ雇用」を導入するメリット・デメリット

3.チャレンジ雇用導入により大きな効果が期待できる行政機関とは?

4.企業が「チャレンジ雇用」を利用した障がい者を雇用するメリット・デメリット

| チャレンジ雇用とは | |

| 雇用主 | 各府省・各自治体 |

| 対象者 | ・基本的には働いた経験がない、またはしばらく働いていない知的障がい者、 精神障がい者 ・チャレンジ雇用を通して一般企業での就職を希望している障がい者 |

| 雇用期間 | 1~3年間 |

| 雇用形態 | 非常勤職員 |

| 目的 | 1~3年間の業務の経験を踏まえて、ハローワーク等を通じて 一般企業等への就職に繋げる |

チャレンジ雇用を推進する行政機関は増えていますが、チャレンジ雇用導入のメリット・デメリットは以下の通りで、障がい者の就労支援のためにチャレンジ雇用導入を検討する必要がある一方で、デメリットを踏まえてよく気を付けなければなりません。

| 行政機関がチャレンジ雇用を導入するメリット・デメリット | |

| メリット | 障がい者の就労支援ができる |

| 人の多様性を尊重して視野が広がる | |

| デメリット | 指導担当者の負担が大きくなる可能性がある |

| 障がい者を採用しても早期に離職してしまうことがある | |

チャレンジ雇用を推進する行政機関が増えるにつれてチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用する企業も増えていますが、企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するメリット・デメリットは以下の通りです。

| 企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するメリット・デメリット | |

| メリット | 就労実績がある障がい者を雇用できる |

| 人材不足解消に繋がる | |

| 障がい者の雇用創出によって社会貢献できる | |

| デメリット | 障がいを理由に解雇または雇い止めができない |

| 定着までの配慮が難しい | |

そこで、この記事では行政機関・企業のどちらにお勤めの方にとってもチャレンジ雇用について理解を深められるように以下のポイントを解説します。

| 本記事のポイント |

| ◎障がい者雇用における「チャレンジ雇用」制度について理解できる ◎行政機関がチャレンジ雇用を導入するメリット・デメリットや大きな効果が期待できる行政機関を解説 ◎企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するメリット・デメリットやチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用すべき企業を解説 |

行政機関と企業のどちらにお勤めかによっておすすめの章が異なるので、以下の表を参考に読みたい章をクリックして読み進めていただければ幸いです。

| 行政機関の方におすすめの章 | 企業の方におすすめの章 |

| 1.障がい者雇用における「チャレンジ雇用」制度とは?

2.行政機関が障がい者雇用における「チャレンジ雇用」を導入するメリット・デメリット |

1.障がい者雇用における「チャレンジ雇用」制度とは? |

冒頭でも触れたように、障がい者雇用におけるチャレンジ雇用制度とは、知的障がいなどで就職した経験がほとんどない人でも一般企業で就職できることを目指して各府省や自治体といった行政機関で一定の雇用期間働けるようにしたものです。

チャレンジ雇用制度とはどういうものなのか、以下の5つの項目について詳しくご紹介します。

| チャレンジ雇用制度とは? |

| チャレンジ雇用制度の目的 |

| チャレンジ雇用制度の内容 |

| チャレンジ雇用制度の利用・募集方法 |

| チャレンジ雇用制度を利用した障がい者のその後 |

| チャレンジ雇用とトライアル雇用の違い |

チャレンジ雇用制度について理解を深めてみましょう。

1-1.チャレンジ雇用制度の目的

厚生労働省の『「チャレンジ雇用」の推進と拡大』によると、チャレンジ雇用制度は各府省や自治体で障がい者枠での雇用を進めて、今まで就職経験がない障がい者が一般企業で働く機会を作ることを目的に、平成20年度から開始されました。

就労経験がない障がい者がいきなり一般企業に応募しても採用されにくい現状となっていますが、チャレンジ雇用を利用して非常勤職員として働くことによって就労経験や働くことに対する自信を得ることができるので、その後、一般企業への応募の際に採用される可能性が高くなります。

チャレンジ雇用で働き続けることはできないので、一般企業での就労を目指すためのスキルアップ期間として位置づけられています。

1-2.チャレンジ雇用制度の内容

チャレンジ雇用制度の内容は以下の通りです。

| チャレンジ雇用制度の内容 | |

| 雇用主 | 各府省や各自治体といった行政機関 |

| 対象者 | ・基本的には働いた経験がない、またはしばらく働いていない知的障がい者や 精神障がい者 ・応募条件は職場の募集によって異なる ・チャレンジ雇用を通して一般企業での就職を希望している障がい者 |

| 雇用期間 | 1年~3年間 |

| 雇用形態 | 非常勤職員 |

| 勤務時間 | 最大8時間(応相談) |

| 業務内容 | 職場によって異なるが、郵便物の仕分けや集配、パソコンでのデータ入力、資料作成など |

| 給与 | ・他の非常勤職員と同一または準じた基準で設定 ・障がい者であることを理由に給与差をつけてはいけない |

応募条件は障がい者に配慮しつつも職場で自由に設定できるため、障がいの種類や障がい者手帳の有無、年齢、居住地、資格などの条件を付け加えることが可能です。

参考:非常勤職員としての雇用(チャレンジ雇用の実施)

1-3.チャレンジ雇用制度の利用・募集方法

チャレンジ雇用制度を利用する際にはハローワークに求人票を提出して募集しますが、求人票に記載する応募条件は雇用主の裁量で決められる部分が多いので、一例としてある行政機関での利用・募集方法をご紹介します。

応募条件には以下の3つを挙げています。

| ・療育手帳を持っている人、または、精神障がい者保健福祉手帳を持っている ・採用される地域に住んでいる ・障がい者就業・生活支援センターの支援を受けながら、一般企業への就職を目指す |

業務内容は、事務補助の仕事としてプリント折りや封入、パソコンでのデータ入力などの作業、郵便物の仕分けや集配などです。

応募者には以下の2回の試験を行って選考しています。

| 試験内容 | |

| 一次試験 | 筆記試験(事務補助の仕事に必要となる読み書き・基礎知識など) 面接試験(障がいの状況や就労に必要な配慮事項、業務に関する基本的な作業など) |

| 二次試験 | 実技試験(実際の仕事をイメージした軽作業やデータ入力など) 面接試験(意思確認) |

選考を通過した障がい者は一般職の非常勤職員として1か月の試用期間を経て正式に採用され、雇用期間は1年間ですが、勤務実績が良い場合は最大3年間の雇用期間が更新されます。

1-4.チャレンジ雇用制度を利用した障がい者のその後

チャレンジ雇用期間が終わると障がい者は働き続けることができないため、期間が終わる前に就職活動を行う必要があり、多くの障がい者はハローワークなどの就労支援機関の支援を受けつつ雇用期間終了の数か月前から一般企業への就職活動を始めます。

雇用主がチャレンジ雇用中の障がい者に対して配慮できることは以下の通りです

| 雇用主がチャレンジ雇用中の障がい者に対して配慮できること |

| ・障がい者の就職活動状況を共有する ・就職活動のための有給休暇取得を促す ・就職活動中の精神的・身体的な負担軽減のために業務を一部変更する |

チャレンジ雇用後の就職先が決まるように、雇用主は就職活動状況をできるだけ共有してサポートしましょう。

なお、チャレンジ雇用期間中に就職先が決まらなかったり、さらなるスキルアップを目指す障がい者は、以下の福祉サービスを利用して就労移行支援事業所や就労継続支援事業所で働くことができます。

| 障がい者総合支援法の就労系の福祉サービス | |

| 就労移行支援事業所 | ・訓練や支援を受けながら就職活動をして、一般企業への就職を目指す ・利用期間は2年間 |

| 就労継続支援事業所 | ・障がいや体調などへの配慮がある職場で働く ・雇用契約を結んで働くA型と、雇用契約は結ばないB型がある ・利用期間は決まっていない |

1-5.チャレンジ雇用とトライアル雇用の違い

「チャレンジ雇用」とよく似た雇用制度に「トライアル雇用」があって混同しやすいので、違いをご紹介します。

トライアル雇用とは一般企業が障がい者を雇用する際に活用できる制度で、障がい者を「トライアル雇用期間」と呼ばれる数か月間だけ試しに雇用して適性を見て、継続して働いてもらいたいと思ったら双方の合意のもとで契約を更新して常用雇用するというものです。

トライアル雇用はトライアル雇用期間終了後にそのままその企業で常用雇用される可能性があるので、就労経験のある障がい者に多く利用されています。

以下の表にあるようにチャレンジ雇用は行政機関で就労実績を作って雇用期間終了後に一般企業への就職を目指すのに対して、トライアル雇用はおなじ一般企業で引き続き雇用することを前提として試しに雇用する制度なのです。

| チャレンジ雇用 | トライアル雇用 | |

| 働く場所 | 官公庁や自治体といった行政機関 | 一般企業 |

| 期間終了後 | 一般企業への就職を目指す | 同じ企業で引き続き雇用することが前提 |

2.行政機関が障がい者雇用における「チャレンジ雇用」を導入するメリット・デメリット

障がい者雇用におけるチャレンジ雇用制度について分かったところで、各府省や自治体といった行政機関がチャレンジ雇用を導入するメリットとデメリットはどのようなものなのか気になりますよね。

そこで、以下の行政機関がチャレンジ雇用を導入するメリット・デメリットについて紹介します。

| チャレンジ雇用を導入するメリット・デメリット | |

| メリット | 障がい者の就労支援ができる |

| 人の多様性を尊重して視野が広がる | |

| デメリット | 指導担当者の負担が大きくなる可能性がある |

| 障がい者を採用しても早期に離職してしまうことがある | |

これらのメリットとデメリットを踏まえて、チャレンジ雇用の導入を検討してみましょう。

2-1.行政機関がチャレンジ雇用を導入するメリット

行政機関がチャレンジ雇用を導入するメリットは以下の2つです。

| 行政機関がチャレンジ雇用を導入するメリット |

| 障がい者の就労支援ができる |

| 人の多様性を尊重して裾野が広がる |

それぞれについて詳しくご紹介します。

2-1-1.障がい者の就労支援ができる

各府省や自治体でチャレンジ雇用の推進・拡大が進められていますが、それは障がい者の就労支援ができるからです。

就労経験が乏しい障がい者にとっていきなり一般企業へ就職するのはハードルが高いので、まずは社会に出て就労経験を積み、スキルアップすることが求められます。

たとえ一時的であっても国民のために作られた行政機関が積極的に障がい者を雇用して就労実績を作ったりスキルアップを図ったりすることで、障がい者の一般企業への就職率向上に貢献できます。

障がい者が自立するためには就職して給料を得て働き甲斐を感じられることが大切ですが、チャレンジ雇用を導入すると障がい者の就労支援ができるのです。

2-1-2.人の多様性を尊重して視野が広がる

チャレンジ雇用では障がい者の就労支援面に焦点が当たりがちですが、行政機関で働くスタッフにとっても人の多様性を尊重して視野が広がるチャンスになります。

実際に障がい者と接して初めて障がい者がどんなことで困るのか、どんな助けがあればスムーズにできるのかに気付き、その気付きを行政機関に訪れる人へのサービスに活かすことができます。

サービスの向上は障がい者はもちろんのこと、子どもやお年寄りにも優しい対応ができることに繋がります。

チャレンジ雇用は障がい者の就労支援のためにできた制度ですが、障がい者に関わるスタッフがさまざまな人の多様性を尊重して提供しているサービスを見直すことができるだけでなく、社会についても考えるきっかけになるのです。

2-2.行政機関がチャレンジ雇用を導入するデメリット

チャレンジ雇用導入のメリットが分かっても、「障がい者を雇用しても本当に大丈夫なの?」「職場に影響はないの?」と不安に思う方もいると思うので、以下の2つのデメリットをご紹介します。

| 行政機関がチャレンジ雇用を導入するデメリット |

| 指導担当者の負担が大きくなる可能性がある |

| 障害者を採用しても早期に離職してしまうことがある |

デメリットも踏まえてチャレンジ雇用導入を検討できるように、参考にしてみましょう。

2-2-1.指導担当者の負担が大きくなる可能性がある

障がい者の就労支援ができるチャレンジ雇用ですが、指導担当者は雇用した障がい者の障がい特性に配慮しながら業務の切り出しや調整を行わなければならないため、負担が大きくなる可能性があります。

指導担当者は障がい者とコミュニケーションを積み重ねながら障がい者の適性をよく見て任せる仕事を選定しますが、障がいの特性でできない仕事は避け、本当はできるはずなのにできない場合はその原因を見極めなければなりません。

このような指導担当者の負担が大きくならないように、チャレンジ雇用導入後は指導担当者に任せきりにするのではなく、職場全体で適切なフォロー体制を構築する必要があります。

2-2-2.障がい者を採用しても早期に離職してしまうことがある

チャレンジ雇用で障がい者を採用しても、障がい者の働きたい気持ちと行政機関側の働いてもらいたい気持ちがうまくマッチしないまま早期に離職してしまうことがあります。

早期に離職されてしまうと採用に至るまでに費やした多くの時間やコストが無駄になるだけでなく、障がい者のスキルアップにも繋がらないままで終わってしまうので、就労支援もできません。

チャレンジ雇用期間を経て一般企業への就職が目指せるように、職場全体で障がい者に寄り添い、サポートしていく必要があります。

障がい者の障がい特性に配慮して本人の希望を取り入れながらチャレンジ雇用を進め、早期に離職することのないようフォローしましょう。

3.チャレンジ雇用導入により大きな効果が期待できる行政機関とは?

行政機関がチャレンジ雇用を導入するメリットとデメリットが分かったところで、自分の職場でうまく導入できるか不安に思っているところもあるかと思います。

そこで、チャレンジ雇用によって大きな効果が期待できる2つの行政機関をご紹介します。

| チャレンジ雇用によって大きな効果が期待できる行政機関 |

| 障がい者の就労支援によって社会貢献したい行政機関 |

| 地域を活性化させたい行政機関 |

当てはまる職場ではこの機会にチャレンジ雇用を導入してみましょう。

3-1.障がい者の就労支援によって社会貢献したい行政機関

行政機関の仕事は利益を追求するというよりも社会貢献度が高いですが、チャレンジ雇用を導入することでできる障がい者の就労支援によってさらに社会貢献度を高められます。

就労経験の乏しい障がい者が一般企業に就職できるように就労実績やスキルアップする期間を作れるチャレンジ雇用は障がい者の就労支援に直結し、社会貢献に繋がります。

その取り組みを行政機関のホームページなどで発信すれば、地域住民だけでなく日本全国に名前が知れ渡ることとなり、社会的信頼性を高めることができます。

3-2.地域を活性化させたい行政機関

チャレンジ雇用を推進していることが注目されると、社会貢献度の高い行政機関で働きたい人が集まってきたり、その地域のふるさと納税額が増えたりと、地域の活性化に繋がることが期待できます。

とくに過疎化が進む地域では雇用自体が少なく、労働力となる人口が都市部に流出する傾向にあり、地方産業の衰退や過疎化が深刻な問題となっていて、障がい者も貴重な人材となります。

企業誘致やイベントの企画、地方産業の継承など地域活性化を目指すには人とお金が必要ですが、チャレンジ雇用によって注目されることはその地域に住む障がい者のみならず、地域全体への影響を与えられるのです。

地域での連携も欠かせませんが、地域活性化を目指すならチャレンジ雇用で社会貢献をしていることを広くPRしていくことが求められます。

4.企業が「チャレンジ雇用」を利用した障がい者を雇用するメリット・デメリット

民間企業にとってはチャレンジ雇用を利用した障がい者を積極的に雇用した方がいいのかどうかが気になるものですよね。

そこで、以下の企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するメリット・デメリットを紹介します。

| 企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するメリット・デメリット | |

| メリット | 就労実績がある障がい者を雇用できる |

| 人材不足解消に繋がる | |

| 障がい者の雇用創出によって社会貢献できる | |

| デメリット | 障がいを理由に解雇または雇い止めができない |

| 定着までの配慮が難しい | |

メリットとデメリットの両方を参考にして、チャレンジ雇用を利用した障がい者の雇用を検討してみましょう。

4-1.企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するメリット

企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するメリットは以下の3つです。

| 企業がチャレンジ雇用を利用した障害者を雇用するメリット |

| 就労実績がある障害者を雇用できる |

| 人材不足解消に繋がる |

| 障がい者の雇用創出によって社会貢献ができる |

このようなメリットを実感できるので、チャレンジ雇用を利用した障がい者を積極的に雇用することを検討してみましょう。

4-1-1.就労実績がある障がい者を雇用できる

チャレンジ雇用を利用した障がい者は各府省や自治体での就労実績があるため、そこで割り当てられていた業務内容を参考にして企業でも似た業務を任せることができます。

チャレンジ雇用中に経験している可能性が高い業務内容は以下の通りです。

| チャレンジ雇用中に経験している可能性が高い業務内容 |

| ・郵便物の仕分けや集配 ・パソコンでのデータ入力 ・資料作成 ・事務の補助作業(プリント折りや封入など) |

1〜3年の就労経験があるチャレンジ雇用を利用した障がい者は、初めて就職する障がい者と比べてスムーズに業務に取り掛かることが可能です。

また、障がい特性でできないことや配慮すべきことについても引き継ぐことができるので、雇用した障がい者に歩み寄りやすくなります。

障がい者によって差はあるものの、就労実績がある障がい者は企業の職場環境や業務にいち早く馴染むことが期待できるのです。

4-1-2.人材不足解消に繋がる

チャレンジ雇用を利用した障がい者は就労経験があり比較的スムーズに業務に取り掛かることができるので、以下の障がい者に向いている業務を任せれば現場の人材不足解消に繋がります。

| 障がい者に向いている業務 |

| ・事務作業 ・製造業務 ・納期が長く設定されている業務 ・一度手順を覚えたらできる業務 |

とくに過疎化が進む地方では人材不足が深刻な問題となっていますが、都市部においても慢性的な人材不足に悩まされている企業は少なくありません。

例えば、人材不足で悩んでいたある運送業の企業ではパート社員の正社員転換や無期限転換制度の導入、人事評価制度の整備などに取り組んできましたが、さらに人材を確保するために障がい者雇用に取り組みました。

作業スピードは遅くても正確な作業ができる障がい者を雇用すれば出荷伝票検品やパレットへの荷積みを任せられるだけなく、一般社員が慢心からミスを起こしてしまうのに対して障がい者は真摯な作業姿勢で取り組み、結果的にこの運送業の企業では現場の業務がスムーズになって人材不足解消に繋がっています。

ただし、いくら就労経験があるといっても障がい者は新しい環境で働くことになるので、コミュニケーションを密に取って常に配慮を忘れないようにしましょう。

4-1-3.障がい者の雇用創出によって社会貢献できる

チャレンジ雇用は障がい者が民間企業で就職できることを目指した制度ですが、企業が障がい者雇用を推進することで民間企業で働きたい障がい者の雇用を創出できるので、社会貢献に繋がります。

障害者雇用促進法43条第1項によると民間企業では2.3%以上の割合で障がい者を雇用しなくてはならないことが定められていて、障がい者を雇用すれば各種助成金制度や税制上の優遇措置を受けられます。

障がい者の雇用を推進することは企業として障がい者の法定雇用率を満たし、さまざまな優遇措置を受けられる上に社会貢献にも繋がるので、チャレンジ雇用を利用した障がい者の雇用は大きなメリットがあるのです。

障がい者雇用は障がい者の雇用を創出するという点で社会貢献に繋がりますが、「【令和2年版】障がい者雇用助成金大全」で各種助成金や税制上の優遇措置も含めて詳しくご紹介しているので参考にしてみましょう。

4-2.企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するデメリット

企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するデメリットは以下の2つです。

| 企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するデメリット |

| 障がいを理由に解雇または雇い止めができない |

| 定着するまでの配慮が難しい |

デメリットも踏まえてチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するかどうかを検討してみましょう。

4-2-1.障がいを理由に解雇または雇い止めができない

チャレンジ雇用なら最大3年間の雇用期間が定められていますが、民間企業では雇用された障がい者には以下の障害者雇用促進法が適用されて障がいを理由に解雇することはできないので、他の従業員と同様の継続的な雇用をする必要があります。

| 障害者雇用促進法第36条の2~36条の4 |

| 障がい者に対する合理的配慮 ・障がい者である労働者と障がい者でない労働者との均等待遇の確保 ・障がい者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障がいの特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じる |

参考:厚生労働省

雇用した障がい者には障がい特性に合わせた合理的な配慮が必要なだけでなく、障がい者でない労働者と差別しない待遇の確保が定められているのです。

そのため、当然ながら障がい特性上難しい業務を割り振ることはしてはいけませんし、コミュニケーションがうまくとれないことを理由に解雇することもできません。

障がい者雇用が重荷になって企業が倒産すれば、障がい者も含めて雇用している従業員すべてが路頭に迷うことになるので、企業としては全員を長期的に雇用できるように競争力を高めて会社を存続させる工夫が必要です。

企業として「雇用する」という責任を全うできるように、他の従業員と同じように長期的・継続的に雇用することを前提に障がい者雇用を推進する必要があります。

4-2-2.定着するまでの配慮が難しい

チャレンジ雇用を利用した障がい者は就労実績がありますが、各府省や自治体と民間企業とでは職場の雰囲気が異なることも多いので、新しい環境に大きなストレスを感じやすい知的障がい者や精神障がい者の場合、定着するまでの配慮が難しい可能性があります。

チャレンジ雇用を利用した障がい者の方が初めて就職する障がい者と比べて定着率はいいものの、早期に離職してしまえば採用までに要した時間やコストが無駄になるだけでなく、障がい者雇用による人材不足解消や社会貢献にも繋がりません。

チャレンジ雇用を利用した障がい者が企業に定着できるように、受け入れ部署の全スタッフへの周知や障がいへの理解を促すだけでなく、定期的に障がい者に合った業務の切り出しができているかや、困ったことがないかを配慮する必要があります。

企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するメリット・デメリットが分かったところで、どんな企業が障がい者雇用に向いているのかが気になりますよね。

そこで、以下のチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用すべき2つの企業をご紹介します。

| チャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用すべき企業 |

| 人材不足に悩んでいる企業 |

| イメージアップしたい企業 |

当てはまる企業はチャレンジ雇用を利用した障がい者の雇用を推進してみましょう。

5-1.人材不足に悩んでいる企業

チャレンジ雇用での就労経験がある障がい者はチャレンジ雇用期間中と似た業務を割り当てれば即戦力になることが期待できるので、人材不足に悩んでいる企業は雇用すべきです。

ただし、障がい特性によって差はあるものの以下のように向いている業務と向いていない業務があるので、おすすめなのは障がい者に向いている業務において人材不足に悩んでいる企業です。

| 障がい者に向いている業務 | 障がい者に向いていない業務 |

| ・事務作業 ・製造業務 ・納期が長く設定されている業務 ・一度手順を覚えたらできる業務 |

・専門知識や技術が必要な業務 ・納期が短く設定されている業務 ・柔軟な対応力が求められる業務 |

新しい職場環境に馴染めるように配慮する必要はありますが、チャレンジ雇用での就労経験を活かして人材不足解消に貢献してくれることが期待できます。

5-2.イメージアップしたい企業

チャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用すると企業として人材活用できるだけでなく、障がい者の雇用を創出して社会貢献に繋がりますが、そのことを広くPRすれば企業の名前をイメージアップできる可能性があります。

障がい者を雇用している企業の多くがホームページで雇用人数や取り組み状況を掲載したり、スポーツに取り組む障がい者のスポンサーになったりして、社会貢献していることを広くPRしています。

たとえば似た商品を扱うA社とB社があった場合、A社が障がい者雇用によって社会貢献していることを消費者が知ると、A社の取り組みを応援したいという気持ちからA社の商品を選ぶ可能性が高くなります。

このようにイメージアップしたい企業はチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用して、取り組み状況を広くPRしてみるのがおすすめです。

ここまで行政機関と企業の目線でチャレンジ雇用についてのメリットやデメリットを紹介してきましたが、障がい者を雇用するにあたって失敗しがちなことを事前に知っておけたら安心ですよね。

そこで、行政機関・民間企業ともに障がい者雇用でよくある3つの失敗と対策についてご紹介します。

| 障がい者雇用でよくある失敗について |

| 複数の障がい者を採用して負担が大きくなり、適切な指導ができない |

| 受け入れ部署への周知が徹底できず、温度差が生まれる |

| 障がい特性に合った業務の切り出しができない |

行政機関・民間企業ともに障がい者雇用をスムーズに導入できるように参考にしてみましょう。

6-1.複数の障がい者を採用して負担が大きくなり、適切な指導ができない

障がい者の就労支援のためにより多くの障がい者を採用しようとする行政機関や企業もありますが、受け入れ環境が整っていなければかえって負担が大きくなり、一人ひとりに対して障がい特性や適性に合った適切な指導ができない可能性があります。

| 行政機関 | 多くの障がい者を雇用すればその人たちの就労実績を作れるが、チャレンジ雇用期間に仕事への取り組み方や周囲の人とのコミュニケーションの取り方を十分に指導できなければ、障がい者自身が企業に就職してから苦労することになる |

| 民間企業 | 長期的・継続的に障がい者を雇用しなければならないため、適切な指導ができない無責任な雇用は結果的に企業の業績悪化に繋がる可能性がある |

【対策】

雇用した障がい者にしっかりと向き合えるように、雇用計画はしっかりと立てましょう。

たとえば、障がい者の目標雇用人数が3名の場合に同時に3名を採用すると、障がい者雇用に慣れていない行政機関や企業では指導担当者が手探りで障がい者のサポートをしなければならず、大きな負担になります。

障がい者に適切な指導ができるように、3〜5年のスパンで実現できる雇用計画に基づいて障がい者を採用しましょう。

6-2.受け入れ部署への周知が徹底できず、温度差が生まれる

受け入れ部署への周知が徹底できていないと、そこで働いているスタッフと障がい者との間に温度差が生まれてしまいます。

障がい者と接したことがない人は障がい者にどう接していいのかが分からず、遠巻きに眺めているだけだったり、接すること自体を避けたりする傾向にあるので、障がい者が居心地を悪く感じて最悪の場合、離職してしまうことも考えられます。

【対策】

障がい者雇用を導入する前に受け入れ部署のスタッフに周知することはもちろんのこと、おすすめなのは説明会を開催することです。

受け入れ部署のスタッフ全員が説明会に参加して障がいに対する理解を深め、障がい者のために何ができるかを考えられるように意識改革を行いましょう。

知的障がい者は特性や程度、本人の性格によってコミュニケーションの取り方は人それぞれですし、精神障がい者は季節や天候によって症状が変わることがあるので、事前に説明会を開催して受け入れ部署のスタッフ全員の意識改革を行うことが大切です。

6-3.障がい特性に合った業務の切り出しができない

障がい者雇用に慣れていない行政機関や企業では、障がい特性に合った業務の切り出しをするのがとても難しく感じることが多くなります。

業務の切り出しは非常に大切で、以下のように障がい者に任せる業務内容が簡単すぎても難しすぎても本人のためにはなりません。

| 業務内容による障がい者への影響 | ||

| 業務内容 | 行政機関 | 企業 |

| 簡単すぎる | ・一般企業に就職した時にできる仕事が制限される | ・労働意欲が低下する |

| 適切である | ・一般企業に就職した時に経験を活かせる | ・働きがいを感じられる |

| 難しすぎる | ・自信を失って一般企業への就職を諦める可能性がある | ・労働意欲が低下する ・早期に離職する可能性がある |

【対策】

障がい者雇用における業務の切り出しはとても大切なので、障がい者雇用に慣れていない行政機関や企業はジョブコーチに相談して業務の切り出しを行うのがおすすめです。

なお、一度業務の切り出しをしたらおしまいではなく、就業後も障がい者の様子や適性に応じて調整することを忘れてはなりません。

業務の切り出し方法やポイントについては「障がい者雇用で押さえるべき マクロ環境5選」で詳しく紹介しているので、参考にしてみましょう。

株式会社JSHでは、

「募集しても採用につながらない…」

「業務の切り出しがうまくできない…」

「何かとトラブルが多く、定着率が低い…」

といった障がい者雇用に関する様々な課題を持つ企業様に向けて、 採用から定着まで包括的なサポートサービスを提供しています。

▼JSHの障がい者雇用支援サービスについて

※無料でダウンロード可能です。

障がい者雇用でよくある失敗への対策が分かったところで、チャレンジ雇用によって大きな効果が期待できる行政機関は「どのようにして導入すればいいのか?」「導入にあたって注意点はないか?」などを気にされていることと思います。

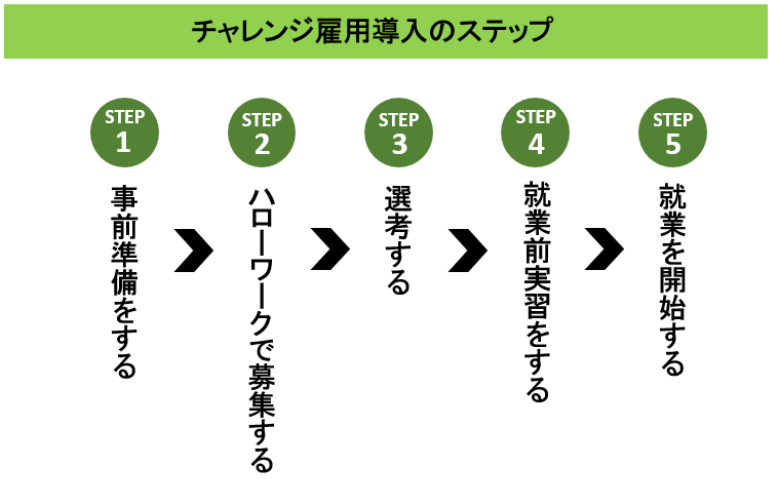

そこで、チャレンジ雇用導入の以下のステップについてご紹介します。

これらを参考にしてチャレンジ雇用導入へ向けて準備を進めてみましょう。

7-1.【STEP1】事前準備をする

チャレンジ雇用導入前に、まずは障がい者を受け入れるための以下の事前準備をします。

| ・受け入れ部署の決定 ・雇用障がい者人数の決定 ・チャレンジ雇用を推進することの周知 ・指導担当者の選定 |

初めてチャレンジ雇用を導入する場合、どの部署も受け入れに消極的になってしまう可能性があります。

すでにチャレンジ雇用実績のある行政機関の事例を参考にしたり、まずは人事担当部署から障がい者雇用を導入するなどして受け入れ環境を整えましょう。

7-2.【STEP2】ハローワークで募集する

事前準備ができたらハローワークでチャレンジ雇用する障がい者を募集しますが、提出する求人票には以下の項目を記載できます。

| ・給与 ・勤務時間 ・資格・能力 ・業務内容 ・特記事項 |

チャレンジ雇用実績のある行政機関の応募条件を参考にしながら求める人物像を設定し、勤務時間や業務内容にとくにこだわらない場合は「応相談」、資格・能力については「不問」としても構いません。

なお、特記事項に「就労支援機関の支援を希望」と記載すると、就労支援機関から支援を受けることができます。

7-3.【STEP3】選考する

選考においては面接や必要に応じて筆記試験や実務試験を行います。

面接では原則として対象の障がい者が就業するにあたって支援する役割を果たすジョブコーチが立ち合いますが、確認すべきことは以下の通りです。

| ・障がいの種類・程度 ・何ができて、何に制限があるのか ・職場でどのような支援を必要とするか ・通院・投薬状況 |

なお、障がい者に過度の緊張を与えないようにリラックスした雰囲気作りを心がけるとともに、障がい者がうまく発言できなくても同席するジョブコーチのフォローを参考にしましょう。

7-4.【STEP4】就業前実習をする

選考を通過した障がい者については、就業後の業務内容を見極めるために1週間〜2週間の就業前実習を行います。

就業前実習の前に以下のことを準備しておきましょう。

| ・業務の切り出し ・環境設定(座席配置・マニュアル整備・裁断機といった危険物の管理など) ・受け入れ部署での周知 ・守秘義務の取り決め ・保険の加入 ・入館手続き |

業務の切り出しは障がい者雇用において非常に重要となるので、その方法やポイントを詳しくご紹介している「障がい者雇用で押さえるべき マクロ環境5選」を参考にしてみましょう。

就業前実習では以下の事項を確認して、スムーズに就業できるようにします。

| ・勤務時間の決定 ・業務内容の決定 ・指導上の注意事項等の確認 |

7-5.【STEP5】就業を開始する

就業開始後は指導担当者を中心にして障がい者に業務を担当してもらうことになるので、コミュニケーションを大切にして障がい者のサポートを行いましょう。

定期的にジョブコーチを交えて以下の内容を打ち合わせて、できる業務を増やしてスキルアップを目指すとともに一般企業への就職を支援します。

| ・業務内容や作業方法は適切か ・指導方法は適切か ・就職活動状況 |

とくに就職活動状況を共有することによって、就職活動のための有給休暇取得や、精神的・身体的な負担軽減のために業務内容を一部変更するといった配慮をすることができます。

当記事では、障がい者雇用におけるチャレンジ雇用について解説しました。

最後にポイントを振り返ってみましょう。

チャレンジ雇用制度とは知的障がいなどで就職した経験がほとんどない人でも一般企業で就職できることを目指して官公庁や自治体といった行政機関で一定の雇用期間働けるようにしたもので、内容は以下の通りです。

| チャレンジ雇用制度の内容 | |

| 期間 | 1年~3年間 |

| 対象者 | ・基本的には働いた経験がない、またはしばらく働いていない知的障がい者や 精神障がい者 ・応募条件は職場の募集によって異なる ・チャレンジ雇用を通して一般企業での就職を希望している障がい者 |

| 勤務時間 | 最大8時間(応相談) |

| 業務内容 | 職場によって異なるが、郵便の仕分けや集配、パソコンでのデータ入力、資料作成など |

| 給与 | ・他の非常勤職員と同一または準じた基準で設定 ・障がい者であることを理由に給与差をつけてはいけない |

行政機関がチャレンジ雇用を導入するメリット・デメリットは以下の通りです。

| 行政機関がチャレンジ雇用を導入するメリット・デメリット | |

| メリット | 障がい者の就労支援ができる |

| 人の多様性を尊重して視野が広がる | |

| デメリット | 指導担当者の負担が大きくなる可能性がある |

| 障がい者を採用しても早期に離職してしまうことがある | |

企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するメリット・デメリットは以下の通りです。

| 企業がチャレンジ雇用を利用した障がい者を雇用するメリット・デメリット | |

| メリット | 就労実績がある障がい者を雇用できる |

| 人材不足解消に繋がる | |

| 障がい者の雇用創出によって社会貢献できる | |

| デメリット | 障害を理由に解雇できない |

| 定着までの配慮が難しい | |

当記事の内容を参考に行政機関・企業ともにチャレンジ雇用への理解が深まり、障がい者雇用が推進されることを願っています。

おすすめ記事

-

2025年7月7日

autorenew2025/07/07

【2025年最新】特定求職者雇用開発助成金の5つのコースと申請方法

「人手不足ではあるものの、採用や育成にかかるコストがネックになっている。助成金を調べていたところ“特定求職者雇用開発助成金”が目にとまったけれど、活用できるのか?」 「障がいのある方の雇用に活用できる助成金を調べていたら […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

地方創生2.0とは?1.0との違いや基本的な考え方を全解説

「ニュースで”地方創生2.0”という言葉を耳にした。企業として、どうやって携わっていくのか気になる」 「2025年から国が地方創生2.0に取り組むようだけど、企業としては何かするべき?どのようなことが求められるの?」 昨 […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

【2025年最新】障がい者雇用の除外率制度|雇用すべき人数がわかる早見表・計算も解説

「障がい者雇用における除外率の一覧を見たい」 「除外率の一覧を確認したうえで、確実に法定雇用率の達成を目指したい」 2025年4月より、除外率が適用される業種や適用率が変更されたこともあり、このようにお考えなのではないで […]

詳細を見る