コラム詳細

2024/04/24

autorenew2025/11/07

新卒障がい者雇用の現状5つ|動向から採用まで詳しく解説

「新卒の障がい者雇用はどう進めたらよいのか?雇用しても大丈夫でしょうか?」

新卒の障がい者の雇用を進めるうえで、上記のようなお悩みはありませんか?

実際に雇用するかどうか検討する際には、以下のような現状を理解しておくことが重要です。

| ・法定雇用率の引き上げに伴い、新卒障がい者雇用の需要が高まっている

・採用ニーズとしては身体障がい者に集中している ・就職活動は一般の新卒生と同じスケジュールで行われる ・選考においては合理的配慮が必要な場面もある ・新卒の雇用を実現させるためには支援機関との連携が必要になる |

このように、今後ますます注目されることが予想される新卒の雇用ですが、障がい者を中途で採用する場合とはどのような違いがあるのでしょうか。

中途採用と比較すると、以下のような違いがあります。

| 障がい者を新卒で雇用するメリット |

| ・職場環境に対応できる人材を採用しやすい

・選考や研修、人材育成のスケジュールが立てやすい ・自社の企業文化が浸透しやすい |

| 障がい者を新卒で雇用するデメリット |

| ・本人が自身の障がいに対する理解が浅いためにトラブルにつながりやすい

・早期に退職されると育成や採用時のコストが無駄になる |

障がい者の新卒雇用について正しく理解せずに進めてしまうと、新入社員と職場のミスマッチなどが原因で、せっかく採用した人材が早期に退職してしまう可能性もあります。

特に新卒で採用した障がい者が早期に退職してしまう場合、採用や教育にかかったコストが無駄となり、会社にとって大きな損失となってしまいます。

そこでこの記事では、このような事態を避けるために、障がい者を新卒雇用におけるポイントについて解説しております。

| この記事を読むとわかること |

| ・新卒の障がい者雇用に関する基礎知識と現状

・中途採用と比較した新卒雇用のメリット、デメリット ・新卒の障がい者雇用が向いている企業の特徴 ・障がい者を新卒で雇用するときの注意点 |

この記事を読めば、障がい者の新卒雇用について理解が深まり、自社が本当に障がい者を新卒で雇用するべきか判断できるようになります。

ぜひ、ご覧ください。

【目次】

1. 新卒の障がい者雇用に関する基礎知識|現状5つ

2. 【中途採用と比較】障がい者を新卒で雇用するメリット3つ

3. 【中途採用と比較】障がい者を新卒で雇用するデメリット2つ

4. 新卒の障がい者雇用が向いている企業の特徴2つ

5. 新卒の障がい者雇用の注意点2つ

6. まとめ

冒頭で解説したように、新卒の障がい者雇用においては以下のように理解しておくべきいくつかのポイントがあります。

| ・法定雇用率の引き上げに伴い新卒障がい者雇用の需要が高まっている

・採用ニーズは身体障がい者に集中している ・就職活動は一般の新卒生と同じスケジュールで行われる ・選考においては合理的配慮が必要な場面もある ・新卒の雇用を成功させるためには支援機関との連携が必要になる |

まずはそれぞれの項目について解説していきます。

1-1. 法定雇用率の引き上げに伴い新卒障がい者雇用の需要が高まっている

2024年4月から、障がい者の法定雇用率が上がるため、新卒の障がい者雇用に注目が集まっています。

法定雇用率は、2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%と段階的に引き上げられる予定です。

参考:障害者雇用率を段階的に引き上げ、2026年度中に2.7%へ――労働政策審議会障害者雇用分科会が了承|独立行政法人労働政策研究・研修機構

この法改正により、これまで障がい者雇用の義務がなかった企業や、既に法定雇用率を達成していた企業も、障がい者の積極的な雇用が必要になります。

しかし、スキルや社会経験のある中途採用は需要が高く、人材不足で採用が難しいのが現状です。

そこで注目されているのが、新卒での採用です。

即戦力ではないものの、「企業のカルチャーに合わせた育成ができる」などのメリットがあることから、新卒障がい者雇用に取り組む企業が増えつつあります。

1-2. 採用ニーズは身体障がい者に集中している

前述の通り、近年では障がい者雇用への関心が高まりつつあります。

なかでも、採用ニーズが集中しているのが身体障がい者です。

身体障がい者に対する採用ニーズが高い理由の一つは、身体的なハンディキャップが業務に与える影響が比較的少ないことが多いからです。

例えば、デスクワークが主体の業種・職種であれば、身体障がいがある人でも、障がいがない人と同等の働きができる可能性が高いと考えられています。

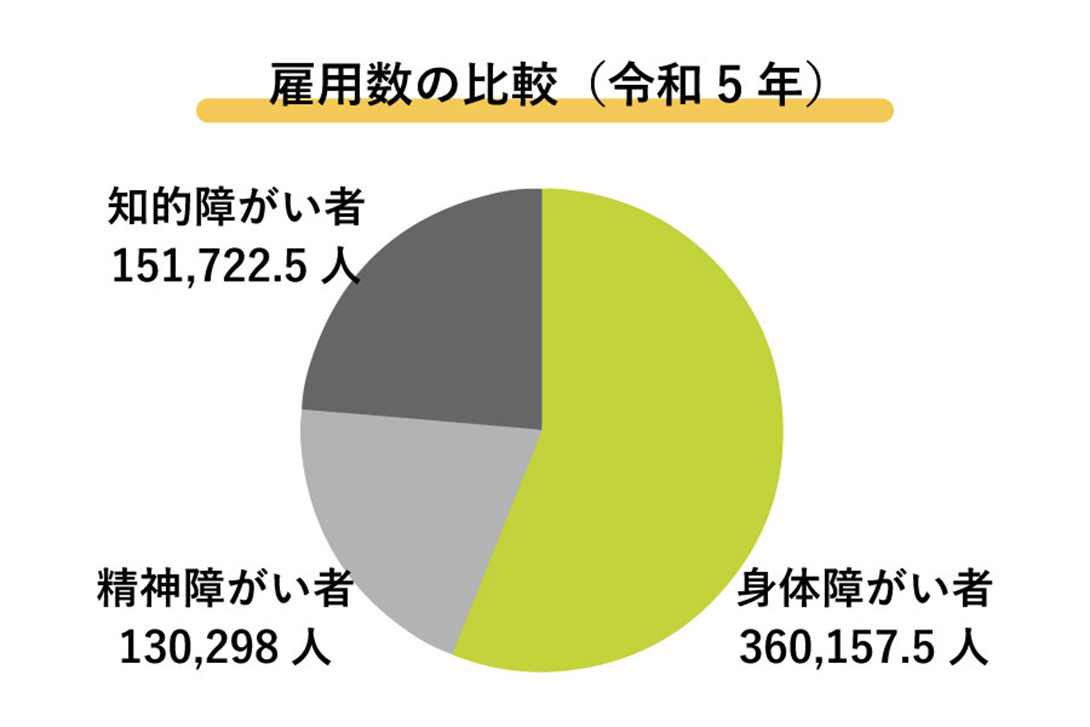

下記は、厚生労働省が発表している「障害者雇用状況の集計結果」のデータを基に作成したグラフです。

このグラフからもわかるように、現在の障がい者雇用の状況では、働いている障がい者の半数以上を身体障がい者が占めています。

このように、身体障がい者の雇用は企業にとってメリットが大きいと認識されており、今後も身体障がい者の採用ニーズは高まっていくと予想されます。

1-3. 就職活動は一般の新卒生と同じスケジュールで行われる

障がい者雇用だからといって、特別なスケジュールで就職活動をしているわけではありません。

障がいのある大学生の就職活動は、基本的に一般の学生と同じスケジュールで行われています。

その理由は、障がいがある学生の就職活動の方法にあります。

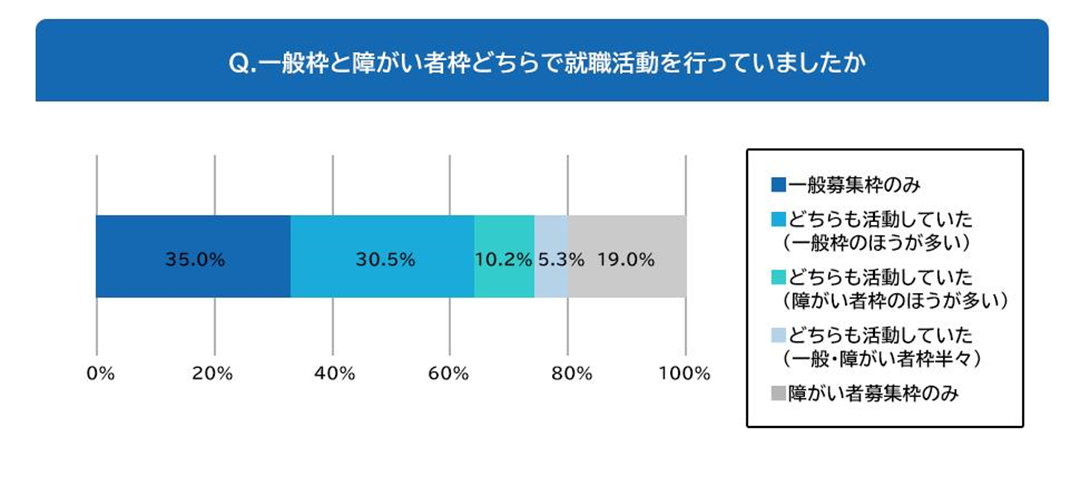

以下は、大手人材サービス会社が行った就職活動に関するアンケート結果です。

出典:【2023年最新】「新卒障がい者採用」は早期接触とインターンシップがポイント

このアンケートによると、障がいのある学生のうち、約35%が一般募集枠のみで就職活動をしています。

一般募集枠と障がい者枠の両方を併用している学生も多く、障がい者枠のみで就職活動をしている学生は、わずか2割程度です。

このように、障がいのある学生も、他の新卒生と同じタイミングで就職活動を進めています。

1-4. 選考においては合理的配慮が必要な場面もある

障がい者雇用の選考の流れは、基本的には一般の選考と同じように行われます。

しかし、選考においては、障がい種別や特性、程度にあわせた合理的配慮が必要になるケースがあります。

その理由は、障がいの種類に応じて、選考方法や選考を行う環境を工夫する必要があるからです。

例えば、体調に波がある精神障がい者の採用では「安定して勤務することができるか」が重要なチェックポイントです。

しかし、これを一度の面接だけで把握するのは不可能です。

そこで、面接官や場所を変えて複数回の面接を行うことで、障がい特性や対応力などをより正確にチェックすることができます。

ほかにも、選考にかかわる合理的配慮には以下のようなものがあります。

| 下肢障がい者 | ・(車いすや杖を使用している場合)選考の会場の通路を広く確保する

・(トイレに時間を要する場合)休憩時間を長めにとる など |

| 視覚障がい者 | ・選考の会場の通路に物を置かない

・点字や音声での情報提供を行う など |

| 聴覚障がい者 | ・手話通訳者の同席を認める

・筆談で面接を行う ・口を大きくはっきり動かして話す など |

| 知的障がい者

精神障がい者 |

・後見人や保護者からの意見も選考の判断材料にする

・オンラインで面接を行う など |

ただし、必要な配慮は人によって異なります。

障がい者雇用の選考では、一人ひとりの特性に合わせた合理的配慮が求められるため、事前に学生に確認するなどして、準備をする必要があります。

1-5. 新卒の雇用を成功させるためには支援機関との連携が必要になる

新卒で障がい者を雇用する場合は、中途採用で雇用するときよりも支援機関との連携がより重要になります。

その理由は、社内外でトラブル等が発生した時などに、企業側だけで状況を把握し適切な対応を行うことが難しいケースがあるからです。

例えば、発達障がいの特性や、精神疾患の症状などは、一般的な知識だけでは理解が難しい場合があります。

また、新卒の学生は、自身の障がい特性や就業上の困難になるであろうことを十分に把握していないことがあり、入社直後から想定外の困りごとやストレスが生じることがあります。

そのため、企業と学生の両者が相談できる機会や場所が必要になってきます。

障がい者雇用の相談ができる支援機関としては、以下のような場所が挙げられます。

| ・ハローワーク

・地域障害者職業センター ・障害者就業・生活支援センター |

上記のような支援機関と連携することで、障がいについての知識を深めたり、具体的な合理的配慮や問題解決の方法についてのサポートを受けたりすることができます。

障がい者雇用に関する相談先については、以下の記事も参考にしてください。

「障がい者雇用の相談先一覧|選び方から相談すべきことまで一挙解説」

2. 【中途採用と比較】障がい者を新卒で雇用するメリット3つ

前章で述べたように、法定雇用率の上昇に伴い障がい者雇用の需要が増しています。

その結果スキルや経験を持つ中途採用者に対する需要は高いものの、採用が難しい状況であるため、新卒の障がい者への雇用に注目が集まっていることを説明しました。

しかしなかには「それでも経験者を採用する方が即戦力になるのではないか」と考える人もいるのではないでしょうか。

そこでこの章では、障がい者を中途採用する場合と比較して、新卒で雇用するメリットについて説明します。

| ・職場環境に対応できる人材を採用しやすい

・選考や研修・人材育成のスケジュールが立てやすい ・自社の企業文化が浸透しやすい |

それでは、それぞれのメリットについてみていきましょう。

2-1. 職場環境に対応できる人材を採用しやすい

新卒の学生を雇用するメリットとして、職場環境に適応しやすい人材を見つけやすいという点があります。

その理由は、新卒の学生は大学生活を送り、卒業しているからです。

大学生活では、様々な人とのコミュニケーションを通じて、社会性を身につける機会があります。

そのため、新卒の障がい者は、一定レベルのコミュニケーション能力を持っていると考えられます。

また新卒の障がい者は、学生生活を通じて通学や集団生活を経験しているため、入社してからも通勤や新しい職場への適応能力が高いと言えます。

2-2. 選考や研修・人材育成のスケジュールが立てやすい

選考や研修・人材育成のスケジュールを立てやすいという、人事担当者や採用担当者にとって大きなメリットがあります。

通常、新卒採用では4月1日頃に新入社員がみんな一斉に入社するため、障がいのある学生も含め、新卒生全員の入社時期が同じになります。

そのため、新入社員のための集団研修や人材育成を効率的に進めることが可能です。

個別に対応する必要がある中途採用と比べて、入社準備や研修の計画も一括で行えるため、人事部や採用担当者の負担を大きく減らすことができます。

| 副次的な効果として職場への長期定着が期待できる |

| 新卒で雇用した社員は、職場に長く定着することが期待されます。

研修や日常業務を通じて、同期の社員との絆が深まりやすく、この絆が職場の定着につながる重要なポイントになります。 |

2-3. 自社の企業文化が浸透しやすい

自社の企業文化が浸透しやすいという点も、新卒雇用のメリットです。

新卒で入社する人は、他社での就業経験がありません。

そのため企業の文化や価値観を新鮮な気持ちで受け入れやすく、会社や職場への帰属意識を高めることができます。

中途採用の場合、前職での考え方や仕事のやり方に固執してしまい、新しい職場の文化に馴染めないことがあります。

これが職場に順応できない原因となり、不満が積もって退職してしまうこともあるのです。

このことから、自社の企業文化を社員に浸透させるためには、新卒採用が効果的だと考えられます。

3. 【中途採用と比較】障がい者を新卒で雇用するデメリット2つ

新卒の障がい者雇用を検討するときには、中途採用と比較した場合のデメリットも理解しておく必要があります。

この章では、障がい者を中途採用する場合と比較して、新卒で雇用するデメリットについて説明します。

| ・学生本人が障がいに対する理解が浅いためにトラブルにつながりやすい

・早期に退職されると育成や採用時のコストが無駄になる |

それでは、それぞれのデメリットについて解説していきます。

3-1. 学生本人が障がいに対する理解が浅いためにトラブルにつながりやすい

新卒の障がい者雇用には、学生本人が就業中に発生する障がい特性や症状への理解が浅いという課題があります。

新卒の障がい者は職務経験がないため、実際の業務の中で障がい特性や症状がどのような状況で、どのような形で表れるかを予測できません。

例えば精神障がい者の場合、ストレスを強く感じたときに自分がどのような行動をとるのか、どのようなサポートが必要なのかを事前に把握することが難しいということです。

学生本人が就業中の障がい特性や症状への理解が浅いと、以下のようなトラブルの原因となります。

| ・周囲の社員に特性を正しく伝えられず、職場の人間関係が悪化する

・必要な配慮が行われず、業務の遂行に支障が出る |

このようなトラブルを防ぐためには、大学時代にどのような配慮を受けていたのかを確認し、自社でも応用できるかを考える必要があります。

ただし、こうした対応には時間と労力がかかり、企業の負担が大きくなります。

「1-5. 新卒の雇用を成功させるためには支援機関との連携が必要になる」で触れた支援機関と連携することも検討する必要があります。

3-2. 早期に退職されると育成や採用時のコストが無駄になる

中途採用と比べて新卒採用には、早期離職によるコスト損失のリスクが高いというデメリットがあります。

その理由の一つは、障がい者の離職率が高いことです。

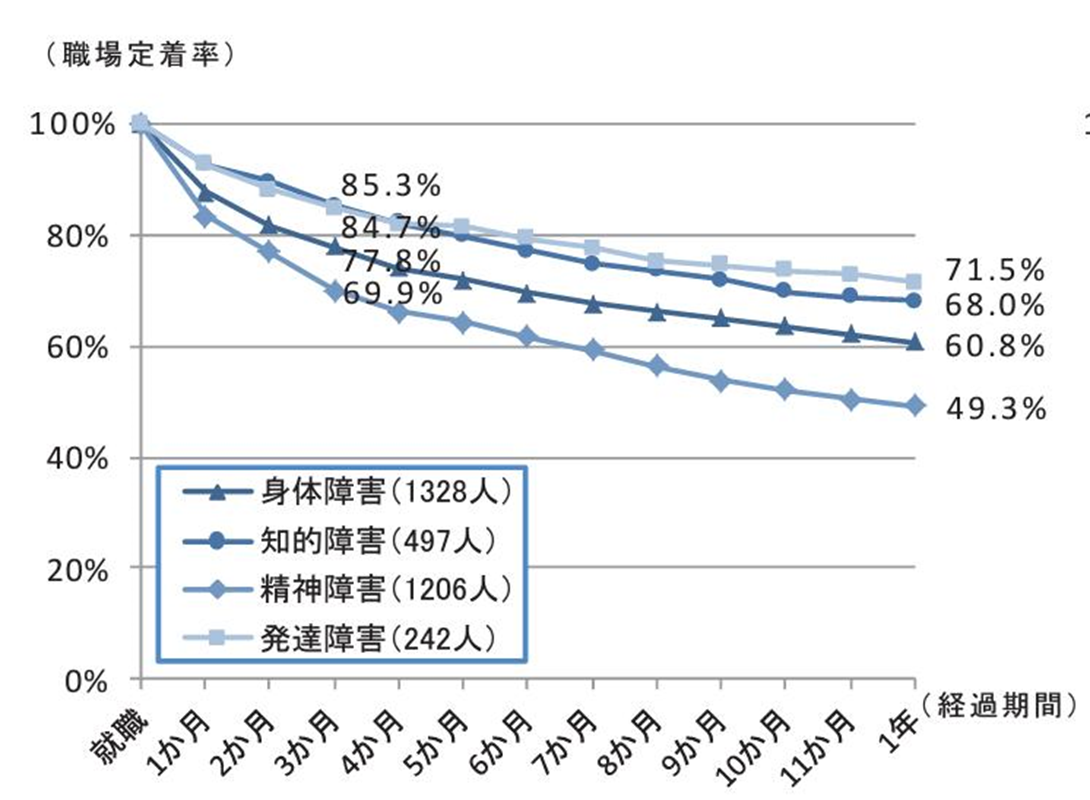

下記は、2017年に障害者職業総合センターが公表した「障がい者の職場定着率」を表したグラフです。

就職後1年経過した時点での職場定着率は、最も高い身体障がい者で71.5%、最も低い精神障がい者が49.3%です。

精神障がい者の場合、入社してから1年以内に2人に1人が退職してしまっている計算です。

新卒の障がい者は就業経験がありません。

そのため、社会人としての基礎スキルから業務知識まで、全てを職場で教育する必要があり、一人前になるまで多くの時間やコストがかかります。

早期離職が起きた場合、これらの育成コストや採用時のコストが無駄になってしまうのです。

ここまでの内容で、メリットやデメリットについて理解できたかと思います。

そうはいっても「結局、自社は新卒で障がい者雇用をするべきなのか?」と気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでここからは、新卒の障がい者雇用が向いている企業の特徴について解説します。

| ・中途採用で障がい者雇用の経験を培ってきた企業

・新卒採用による先行投資を実行できる企業 |

それでは、それぞれの特徴について解説していきます。

4-1. 中途採用で障がい者雇用の経験を培ってきた企業

障がい者の中途採用で実績を積んできた企業は、新卒の障がい者雇用やその後の職場定着支援においても、その経験を活かすことができます。

中途採用を通じて障がい者を雇用してきた企業は、障がい者の雇用に関する実績や経験が豊富です。

このノウハウは、新卒社員の選考や育成にも役立ちます。

具体的には、障がいのある人材の特性を理解し、適切な対応ができるでしょう。

また障がい者雇用に積極的に取り組んできた企業は、社内の環境や従業員の協力体制が整っている可能性が高いです。

周囲の障がいに対する理解があれば、新卒の障がいのある社員は安心して働くことができ、離職率の低下にもつながります。

このように、障がい者の中途採用で実績がある企業は、新卒採用にも適しています。

4-2. 新卒採用による先行投資の負担を負える企業

障がい者を新卒で雇用する最も大きなデメリットは、社員が戦力になるまでにかかる時間とコストが大きい点です。

新卒社員は、社会人としての基礎スキルから業務知識まで、全てを職場で教育する必要があります。

社員が実際に企業の利益に貢献するまで、給与や教育に関するコストは一時的に赤字となることが一般的です。

つまり、新卒採用は企業にとって大きな「先行投資」です。

特に、障がい者の新卒採用の場合、個々の特性に合わせた配慮やサポートが必要となります。

これらの対応には、一般の新卒雇用よりも時間とコストがかかる可能性があります。

そのため、新卒障がい者の雇用に適しているのは、先行投資の負担に耐えられる企業だと言えます。

前章の内容で、新卒の障がい者雇用について前向きに考え始めた人もいるのではないでしょうか。

実際に新卒で障がい者を雇用するときには、以下の2つのポイントに注意してください。

| ・就職差別、障がい者差別をしない

・エントリー前に必ず職場見学の機会を設ける |

それでは、これらの注意点について詳しく解説していきます。

5-1. 就職差別、障がい者差別をしない

企業には、公正な採用選考を行うための注意が必要です。

無自覚に就職差別や障がい者差別を行わないようにしましょう。

就職差別や障がい者差別とは、以下のような差別を指します。

| 就職差別 | 企業が候補者の資質・能力・適性と関係のない事柄や、本人の責任でない事項を理由に、採用・不採用を決定すること |

| 障がい者差別 | 障がいを理由として、雇用の機会均等や、選考の場・職場などでの均等待遇を損なうこと |

障がい者雇用において特に注意が必要なのが障がい者差別です。

障がい者差別には、障がいの有無だけでなく、障がいの種別によって合否を決めたり、合理的配慮や障がいの理解促進に不要な質問をすることも含まれます。

例として、以下のような内容は差別に該当する可能性があります。

| ・工夫次第で他の障がいのある人でもできる業務であるにもかかわらず身体障がい者のみを募集する

・知的障がい者を単純作業のみに配置する ・身体障がい者には筆記試験を免除するが、他の障がい者には求める など |

ただし、職務内容や作業環境等の都合で、やむを得ず特定の障がい種別を募集対象から外すことは、職業差別には当たりません。

例えば、電話応対が主な業務である場合、聴覚障がい者の応募を制限することは合理的な理由があると言えるでしょう。

このように、新卒の障がい者雇用においても、学生本人の能力と適性を公平に評価し、障がいの有無や種別によって差別することなく、採用選考を行うことが大切です。

参考:

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮 に関するQ&A |厚生労働省

公正な採用選考の基本|厚生労働省

5-2. エントリー前に必ず職場見学の機会を設ける

学生に職場環境を実際に見てもらう機会を提供することは、新卒の障がい者において重要なことです。

その理由として、障がいのある学生の立場からすると、募集要項の情報だけでは職務の具体的なイメージがしづらいからです。

結果として、自分の障がいの種類や程度に合わせた職務遂行が可能かどうかを判断するのが難しくなり、体調不良や不満の蓄積が原因の早期退職につながる可能性があります。

例えば、車椅子を利用する人にとっては、オフィスがバリアフリーであるかどうか、自身の視点で確かめたいと考えるでしょう。

聴覚障がい者にとっては、手話通訳や筆談ボードの利用ができるか確かめたいと考える可能性があります。

このように、企業側は応募前の学生に対し、必ず一度は職場見学の機会を設けるようにしましょう。

実際の職場環境を見ることで、学生は自分に合った仕事かどうかを具体的に理解することができ、採用のミスマッチを防ぎ、就労後の定着率を高めることになります。

| 合理的配慮に取り組むのが難しい企業様は

私たち株式会社JSHが運営するコルディアーレ農園の利用をご検討ください |

| 「コルディアーレ農園」は、地方在住の障がいのある人と障がい者雇用にお困りの企業様をつなぐ地方創生型障がい者雇用支援サービスです。

コルディアーレ農園では、専門スタッフが障がいのある従業員の方をサポートし、企業様の障がい者雇用の定着率向上に尽力します。 このような悩みがある企業様は、ぜひコルディアーレ農園をご検討ください。 ・合理的配慮の実現に向けて必要な人材やリソースが不足している ・合理的配慮に基づいた職場形成に必要な専門知識がない ・オフィスの構造上の制約により、職場環境の整備や補助器具の導入が難しい

コルディアーレ農園で働く障がい者は、企業の従業員として直接雇用され、JSHが運営する農園で勤務します。 障がい者は企業様の障がい者雇用枠に算入されるため、企業様は法定雇用率を向上させることが可能で、 さらに就労機会に恵まれない障がい者の雇用創出につながるため社会貢献の取り組みにもつながります。 障がい者の雇用にお悩みの企業様はぜひ「コルディアーレ農園」をチェックしてみてください。 |

6. まとめ

この記事では、障がい者の新卒雇用について解説しました。

最後に、記事の内容について振り返りましょう。

〇障がい者の新卒雇用を検討するときには、以下の現状を把握しておくことが重要です。

| ・法定雇用率の引き上げに伴い新卒障がい者雇用の需要が高まっている

・採用ニーズは身体障がい者に集中している ・就職活動は一般の新卒生と同じスケジュールで行われる ・選考においては合理的配慮が必要な場面もある ・新卒の雇用を成功させるためには支援機関との連携が必要になる |

〇障がい者の中途採用と比較した場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。

| 障がい者を新卒で雇用するメリット |

| ・職場環境に対応できる人材を採用しやすい

・選考や研修、人材育成のスケジュールが立てやすい ・自社の企業文化が浸透しやすい |

| 障がい者を新卒で雇用するデメリット |

| ・学生本人が障がいに対する理解が浅いためにトラブルにつながりやすい

・早期に退職されると育成や採用時のコストが無駄になる |

〇新卒の障がい者雇用が向いている企業とは、以下のような特徴を持つ企業です。

| ・中途採用で障がい者雇用の経験を培ってきた企業

・新卒採用による先行投資を実行できる企業 |

〇実際に新卒で障がい者を雇用するときには、以下のポイントに注意しましょう。

| ・就職差別、障がい者差別をしない

・エントリー前に必ず職場見学の機会を設ける |

障がい者雇用でお悩みの際は、ぜひ私たち株式会社JSHにご相談ください。

採用から職場定着まで総合的にサポートいたします。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度