コラム詳細

2024/05/31

autorenew2025/11/06

障がい者の雇用は在宅勤務のメリットが大きい!|6つの効果・注意点

「障がい者の在宅勤務制度はどうつくるべき?自社で導入しても上手くいくか心配です」

このように、障がい者の在宅勤務での雇用について知らないことが多く、自社で導入するべきかどうか不安を感じていませんか。

結論から申し上げると、障がい者雇用に関心がある企業は、障がい者の在宅勤務雇用をスタートさせることをおすすめします。

なぜなら、在宅勤務というかたちを取ることで、障がい者が自宅で働くことにより、障がい者雇用における課題の一つでもあるコストが大幅に削減されるからです。

具体的には、以下の金額程度のコスト削減が見込めます。

| 設備 | 費用 |

| 車いす対応にするためのトイレの改装 | 30~90万円 |

| 各所のスロープの設置 | 40~50万円 |

| 後付け自動ドアの設置 | 30~50万円 |

| 合計 | 約100~200万円 |

| 設備 | 費用 |

| 自宅のため改装費用が不要 | 0円 |

| ノートパソコンの購入 | 約10万円/1台 |

| Webツール利用料 | 約6,000円/1人 |

| 合計 | 約11万円 |

このように、障がい者を在宅勤務で雇用すると、オフィスで働く場合と比べて企業の負担するコストを100万円近く削減することが可能です。

ほかにも、障がい者の在宅勤務雇用には、以下の効果が期待できます。

| ・全国各地から優秀な障がい者人材を雇用できる

・通勤時間が削減できるだけでなく、通勤の負担が軽減につながる ・経済的なコスト(職場環境の整備等)を抑えて障がい者を雇用できる ・安心した環境下での業務になるため、従業員が集中しやすく業務効率の向上が期待できる ・災害時など出社できない状況でも業務を継続できる ・企業のブランドイメージ向上につながる |

これらの効果によって、企業は社会的責任を果たしながら、業績や業務効率の向上を図ることができます。

ただし、障がい者の在宅勤務には、以下のようなリスクもあります。

| ・コミュニケーション不足によって業務指示がスムーズにできない

・従業員の健康管理が難しい ・業務に必要な機器や備品を購入/支給する必要がある ・在宅勤務に適した業務が切り出せない ・成果が見えづらく正当な評価をしづらい ・情報セキュリティリスクが高まる |

上記のようなリスクを理解せず、対策を取らない状態で障がい者の在宅勤務を始めてしまうと、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

| ・コミュニケーション不足により業務の進捗報告が漏れた結果、納期に間に合わず顧客の信頼を失う

・従業員が不適切な作業環境で在宅勤務を続けた結果、症状が悪化し職場復帰が困難になる ・知的障がいのある従業員の個人情報の取り扱いに対する理解が不十分で、情報漏洩が発生する |

上記のようなトラブルを避け、障がい者の在宅勤務雇用を成功させるためには、障がい者の在宅勤務について正しく理解することが大切です。

そこでこの記事では、以下の内容について解説します。

| この記事を読むとわかること |

| ・障がい者を在宅勤務で雇用する効果

・障がい者を在宅勤務で雇用した成功事例 ・障がい者を在宅勤務で雇用するときのリスクと対策 ・障がい者を在宅勤務で雇用するべきか判断するポイント |

この記事を読めば、障がい者の在宅勤務雇用について詳しく理解することができ、自社で障がい者を在宅勤務で雇用するべきか判断できるようになります。

ぜひ最後までご覧ください。

【目次】

1. 障がい者を在宅勤務で雇用する6つの効果

2. 障がい者を在宅勤務で雇用した成功事例3つ

3. 障がい者を在宅勤務で雇用する6つのリスクと対策

4. 障がい者を在宅勤務で雇用するべきか判断するポイント3つ|これができるならおすすめ!

5. まとめ

前章で解説したように、障がい者を在宅勤務で雇用すると、以下のように多くの効果が期待できます。

| ・全国各地から優秀な障がい者人材を雇用できる

・通勤時間が削減できるだけでなく、通勤の負担が軽減につながる ・経済的なコスト(職場環境の整備等)を抑えて障がい者を雇用できる ・安心した環境下での業務になるため、従業員が集中しやすく業務効率の向上が期待できる ・災害時など出社できない状況でも業務を継続できる ・企業のブランドイメージ向上につながる |

この章では、上記の6つの効果についてそれぞれ解説していきます。

1-1. 経済的なコスト(職場環境の整備等)を抑えて障がい者を雇用できる

障がい者を在宅勤務で雇用することで、企業は経済的な負担を軽減しながら障がい者雇用を推進することができます。

なぜなら、オフィスでの作業が不要になるため、障がい者がオフィスで働くための特別な設備や施設の新設や改修に必要なコストが大幅に削減できるからです。

障がい者を雇用する場合、障がい者用トイレやスロープの設置、点字ブロックの敷設など、障がい者が働きやすくするための配慮が必要です。

しかし、在宅勤務では障がい者がすでに生活しやすく工夫された自宅で働くため、これらの特別な設備や施設に関する追加費用が不要になります。

在宅雇用によって、パソコンや周辺機器など環境を整備するための初期投資は必要となりますが、以下のように、経費の削減効果が初期投資を上回る可能性が高いです。

| 設備 | 金額 |

| パーテーション設置による

休憩室の新設 |

約20~30万円 |

| 手話通訳者・要約筆記者の派遣 | 8,000円/1時間 |

| 後付け自動ドアの設置 | 30~50万円 |

| 設備 | 金額 |

| ノートパソコンの購入 | 約10万円/1台 |

| Webツール利用料 | 約6,000円/1人 |

参考:就労支援機器貸出について|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

上記の表からもわかるように、障がい者の在宅勤務は、経済的なコスト削減という点で、企業にメリットがあると言えるでしょう。

1-2. 全国各地から優秀な障がい者人材を雇用できる

在宅勤務で障がい者を雇用できる大きなメリットとして、全国各地の障がい者人材が雇用できるという点が挙げられます。

従来の人材採用では、雇用する障がい者は通勤圏内に在住していることが前提とされてきました。

しかし、在宅勤務で雇用することで、居住地を問わず全国各地の障がい者を採用することができるようになります。

障がい者のなかには、障がい特性や症状によって外出が困難な人も少なくありません。そのような人でも、通勤の必要がない在宅勤務であれば、能力を生かして働くことができるようになります。

また在宅勤務のノウハウが蓄積されれば、採用面接などもオンラインで行うことができ、採用に必要な工程のすべてをオンラインで完結できるようになります。

その結果、障がい者の雇用は企業の人材不足解消にも役立つようになるでしょう。

1-3. 通勤時間が削減できるだけでなく、通勤の負担が軽減につながる

在宅勤務を導入することでオフィスまでの通勤が不要になり、障がい者が毎日の通勤で直面する身体的・精神的な負担が大きく軽減されます。

障がい者にとって、通勤は大きな負担となることがあります。通勤ラッシュ中の電車の混雑や遅延、悪天候の中での移動は、肉体的にも精神的にも大きなストレスです。

特に、疲れやすい障がい特性のある人にとって、毎日の通勤は大きな負担となっています。

しかし、在宅勤務を導入することで、この問題を解決することが可能です。

在宅で業務を行うことで、通勤そのものがなくなるため、通勤に伴う疲労やストレスが大幅に軽減されます。

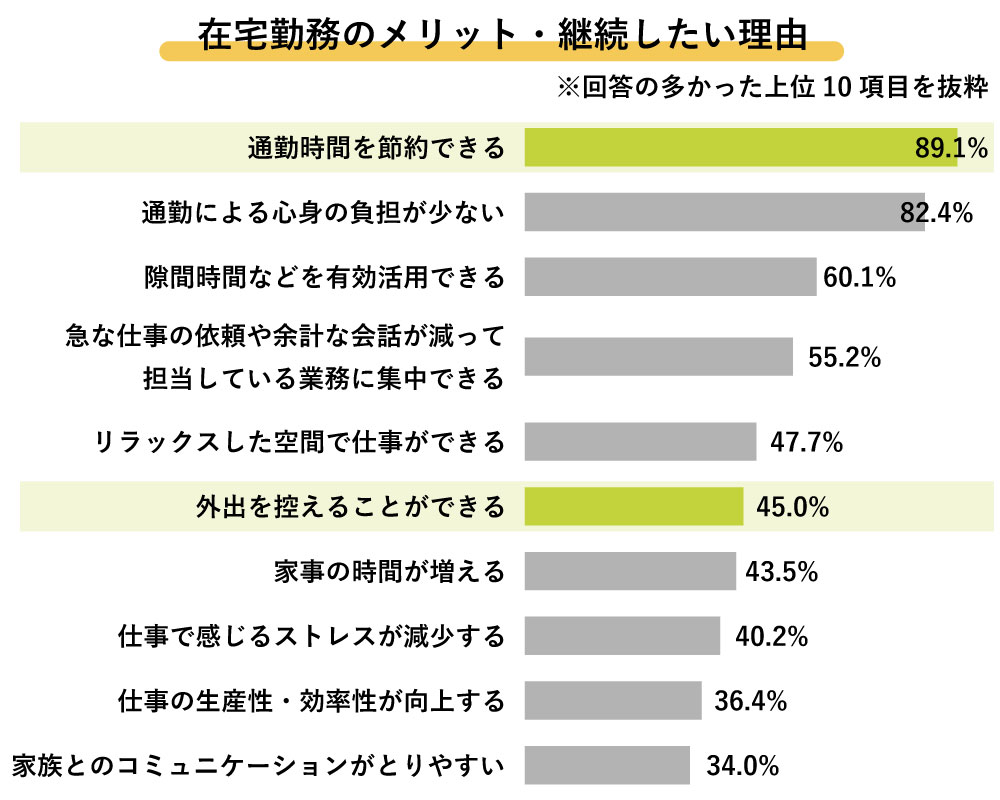

以下のグラフは、厚生労働省の在宅勤務に関する調査結果です。

実際に、在宅勤務経験者は在宅勤務のメリットとして「通勤による心身の負担が少ない」「外出を控えることができる」と回答しています。

出典:令和2年度テレワークの労務管理に関する 総合的実態調査研究事業 報告書

上記の結果は障がい者に限らない一般的な調査からのものですが、在宅勤務のメリットとしては、障がい者にも同じように当てはまるでしょう。

体力的なハンディキャップのある障がい者にとっては、通勤時間の削減がより大きな効果をもたらすかもしれません。

このように、在宅勤務は、障がいのある人の体力的な負担を大幅に軽減し、より働きやすい環境を提供します。

1-4. 安心した環境下での業務になるため、従業員が集中しやすく業務効率の向上が期待できる

在宅勤務では、障がい者従業員が仕事に集中しやすくなることから、業務効率の向上が期待できます。

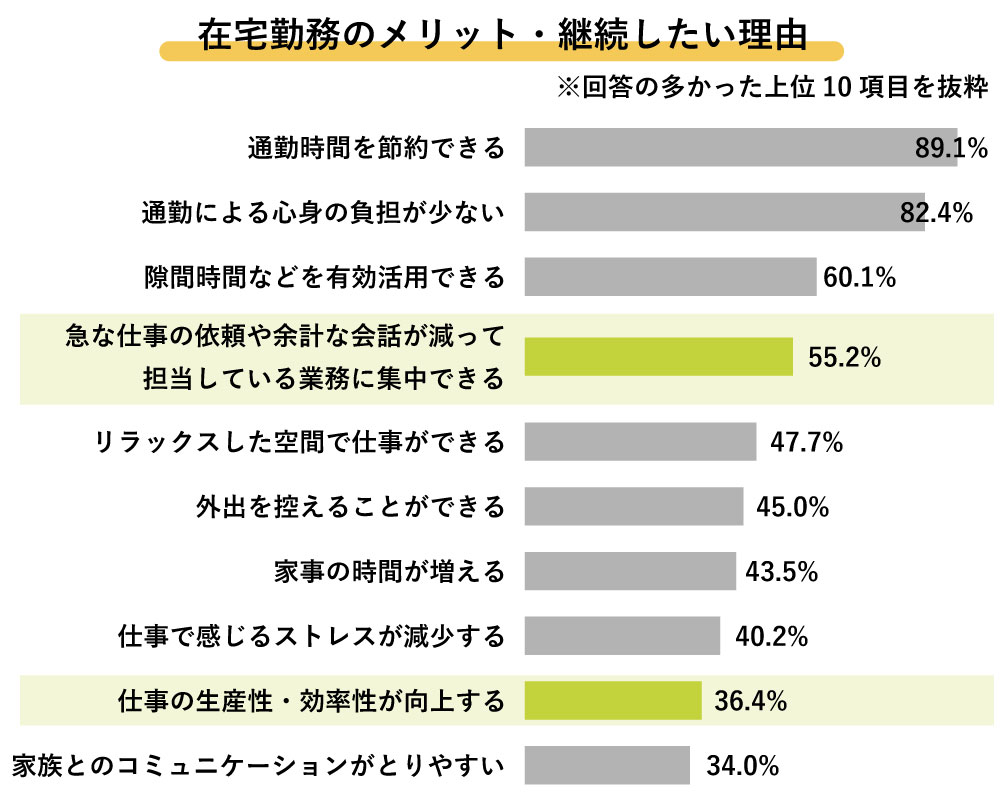

その理由は、在宅勤務の場合オフィスのように周囲の雑談や急な電話対応、予定外の会議などの邪魔が少ないため、従業員が自分のペースで業務を勧められるからです。

実際に、在宅勤務を経験した人が「急な仕事の依頼や余計な会話が減って、担当している業務に集中できる」や「仕事の生産性・効率性が向上する」といったメリットを挙げています。

出典:令和2年度テレワークの労務管理に関する 総合的実態調査研究事業 報告書

このように、在宅勤務は障がい者の集中力を高め、業務効率の向上につながる可能性があります。

1-5. 災害時など出社できない状況でも業務を継続できる

在宅勤務は、障がい者にとって働きやすい環境であるというだけではなく、企業にとって災害時の業務継続にも大きな役割を果たします。

企業は、地震や感染症の流行などの予期せぬ災害が発生したときにも、事業を継続することが求められます。

在宅勤務を導入していれば、従業員は自宅で仕事ができるため、企業は速やかに業務を再開し、損失を最小限に抑えることができます。

さらに、従業員が無理に通勤しなくてもよいため、災害時には従業員の安全を守ることができます

特に障がい者の場合、通常の出勤が困難な状況では、以下のような人々にとって出勤がさらに難しくなります。

| ・車椅子を使用している身体障がい者

・移動に白杖が必要な視覚障がい者 ・環境の変化にパニックを起こしてしまう知的障がい者 ・感染症に罹患すると重症化リスクが高い内部障がい者 |

在宅勤務を推進することで、これらの問題を大幅に軽減し、障がい者を含むすべての従業員の安全を確保しながら業務を続けることができるでしょう。

1-6. 企業のブランドイメージ向上につながる

障がい者を在宅勤務で雇用することは、企業のブランドイメージ向上につながります。

なぜなら、在宅勤務を取り入れるということは、企業が従業員一人ひとりを大切にし、柔軟な働き方を支援する姿勢を企業として示しているからです。

この取り組みは、社会的に高く評価され、企業の信頼性や知名度の向上に寄与します。

その結果、以下のようなメリットを得られる可能性があります。

| ・企業の信頼性と知名度の向上

・企業イメージに惹かれた優秀な人材の獲得 ・取引先と投資家からの高い評価の獲得 |

障がい者の在宅勤務を推進することは、企業のブランドイメージを高め、企業価値の向上にもつながる有益な取り組みといえます。

前章では、障がい者を在宅勤務で雇用した場合に企業が得られる効果について詳しく解説しました。

解説した効果について理解できても、実際に障がい者を在宅勤務で雇用したらどのようになるのか、具体的にはイメージが湧きにくいでしょう。

そこでこの章では、障がい者を在宅勤務で雇用した成功事例として、以下の3社の例を紹介します。

| ・事務代行業 T社のケース

・不動産業 K社のケース ・卸売業 H社のケース |

それぞれの企業の課題や、障がい者雇用における工夫についても解説しています。ぜひご覧ください。

2-1. 事務代行業 T社のケース

| 障がいの種類 | 身体障がい

精神障がい 発達障がい |

| 在宅勤務時の業務内容 | 事務補助(各種アンケート入力、データ入力、財務帳票入力、音声文字起こし、電子情報のデータ化 など) |

T社では、以前から在宅勤務の導入を検討していましたが、社内の問題で導入が進まない状況でした。

そんなとき、厚生労働省の「障害者のサテライトオフィス勤務導入推進事業」に参加することで、障がい者の在宅勤務雇用を開始しました。

| T社では、在宅勤務を行う障がい者社員に対し、作業に必要なノートパソコン、モニターや周辺機器を支給しています。

また通信費は会社が負担しています。 初めのセットアップは、テレワークのしおりを基に本人が初期設定を行い、不備があればサポート部署が対応する体制を整えています。 |

| T社では、Zoomのチャット機能やWeb会議を活用し、在宅勤務者との報告・連絡・相談を行っています。

なお必要に応じて、メールや電話による情報交換も実施しています。 会社内には専用のマネジメント室を設置し、専任の者が従業員とやり取りを行っています。また、障がいのある従業員がメールや電話で相談できる相談室も設けられています。 |

| T社では、入社後のオンライン研修において、情報セキュリティに関する講習と簡単な試験を行うことで、在宅勤務者の情報セキュリティに関する理解を促しています。 |

| T社では、今後の展望として、在宅勤務する障がい者雇用数を40名まで増やすことを目標に、各地域での採用活動を進めています。一回の雇用で終了せず、訓練等にも協力しながら、継続的に支援機関と関わっていく方針です。 |

2-2. 不動産業 K社のケース

| 障がいの種類 | 精神障がい

知的障がい |

| 在宅勤務時の業務内容 | リフォームのプランの作成や間取り図の作成、顧客の名簿作りなど |

不動産業を営むK社では、かねてから課題として挙げられていた人材確保と生産性向上を目的に、在宅勤務を導入して障がい者の雇用を積極的に推進しています。

| 採用後、社長自らが従業員の自宅を訪問し、作業環境を確認するなど、個々の社員に合わせた環境整備と配慮を行っています。

このような取り組みが、障がい者の安定した雇用と活躍を支えていると考えられます。 |

| K社では、在宅勤務においてコミュニケーションを重要視しています。

Web会議ツールを常時接続して本社オフィスの様子を映し続けることで、本社・支店・在宅勤務の社員間でのコミュニケーションをスムーズにしています。 また、業務管理ソフトを活用し、プロジェクトやミーティング、タスクの管理などを効率的に行っています。 こうしたツールをTPOに合わせて使い分けることで、業務の進捗管理と効率の良い情報共有を実現しています。 |

| K社では、障がい者に特化して間取り図の作成業務を任せることにより、営業社員が営業活動に集中できるようになりました。その結果、会社全体の生産性が向上しました。

さらに、テレワークの導入が障がい者の安定した雇用を実現し、人材の定着率を高めることに成功しています。 |

| 在宅勤務により通勤の負担が軽減され、体調管理が容易になることは、特に精神障がい者から大きなメリットとして挙げられています。 |

| K社の今後の課題として、在宅勤務用ツールの増加による業務の複雑化が指摘されています。

これらのWebツールは障がい者雇用を支援しているものの、多様なツールの使用が障がいのある従業員にとっては負担の増加につながる可能性があります。 そのため、できるだけシンプルで使いやすい環境の整備が求められているとのことです。 |

2-3. 卸売業 H社のケース

| 障がいの種類 | 身体障がい者

精神障がい 知的障がい |

| 在宅勤務時の業務内容 | 営業補助(基幹システムの入力業務、市場調査やメーカーリストの作成など) |

H社では、厚生労働省の「障害者テレワーク(在宅勤務)導入のための総合支援事業」への参加を契機に、障がい者のテレワーク制度を導入し、雇用を開始しました。

現在では、北海道から熊本まで、全国14人の従業員が営業・管理部門のサポート業務を担当しています。

| H社では、障がい者社員の在宅勤務を支援するため、ポケットWi-Fi・パソコン・iPadを貸与しています。

また、出勤時刻の打刻をするときに体調確認を毎日行うことで、健康管理にも配慮しています。 |

| H社では、Microsoft Office365のTeamsを活用し、テレビ電話やチャット機能を用いて、障がい者社員とのコミュニケーションを図っています。

また、障がい者の雇用支援を強化するため、従業員に業務日誌の提出を求めたり、障がい者の定着支援を行う会社に対して日記をメールで送信させたりしています。 さらに障がい者雇用のサポート会社とは月に1回、テレビ電話を通じて面談を行い、仕事の進捗や困ったことへの対応を行っています。これにより、職場での問題や改善点に迅速に対応し、障がい者の職場定着を支援しています。 |

| H社に雇用された障がい者は、採用当初は週20時間未満の勤務から開始し、徐々に勤務時間や日数を増やしてフルタイム勤務を目指します。フルタイム勤務を一定期間継続すると、契約社員から正社員へステップアップできるようにしています。

フルタイムの勤務を希望している障がい者には、週5日勤務の就業のリズムを作るため、勤務のない日も支援機関に通所してもらうなど、実にスキルアップできる環境を整えています。 |

| H者は、地域の障がい者雇用を促進するためには、在宅勤務に関する正確な知識や働き方を地域社会に普及させることが重要だと考えています。

しかし一方で、山間部などネット環境が不足している地域ではパソコンを持たない人も多く、適切な在宅勤務環境を整備するのが難しいという課題があります。 |

前章の成功事例をみて、実際に障がい者の在宅勤務雇用について具体的なイメージを持つことができたと思います。

障がい者の在宅勤務雇用は、多くの点で非常におすすめする取り組みです。

しかし、どのようなことも言えますがどの取り組みにも言えることですが、メリットがあればデメリットも存在します。

実際に雇用する前にマイナス面も理解しないまま、自社でも在宅勤務を採用しようという判断は難しいかと思います。

そこでここからは、障がい者を在宅勤務で雇用するリスクとして、以下の6つを解説します。

| ・コミュニケーション不足によって業務指示がスムーズにできない

・従業員の健康管理が難しい ・業務に必要な機器や備品を購入/支給する必要がある ・在宅勤務に適した業務が切り出せない ・成果が見えづらく正当な評価をしづらい ・情報セキュリティリスクが高まる |

これらはリスクであるものの、適切な対策を講じれば問題は解決します。

この章では対策についてもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

3-1. コミュニケーション不足によって業務指示がスムーズにできない

在宅勤務では、コミュニケーションの取りづらさのために、従業員に対する業務指示が難しくなることがあります。

実際に、遠方での業務は同僚や上司と直接顔を合わせて話す機会が減るため、コミュニケーションが取りにくくなります。

特に障がい者の場合、相手の反応を見て理解度を確認することや、表情やジェスチャーなどの非言語的なコミュニケーションが非常に重要です。そのため、コミュニケーションの不足は大きな問題となる可能性があります。

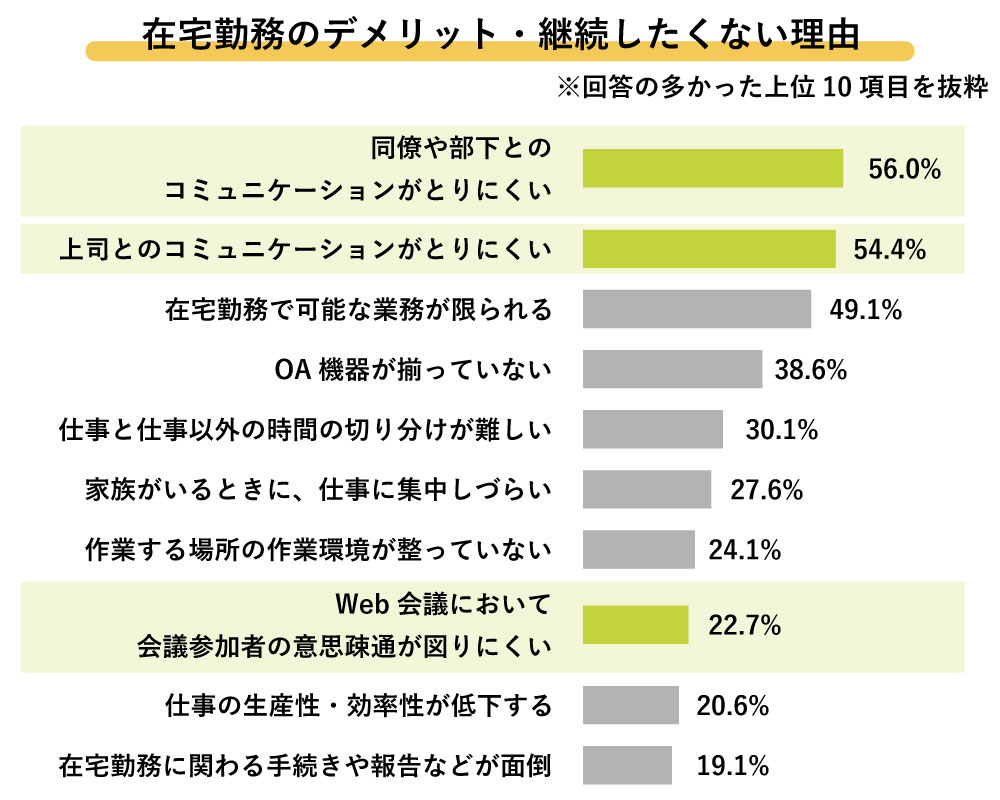

以下のグラフをご覧ください。

厚生労働省の調査によると、在宅勤務を経験した労働者の半数以上が、同僚や上司とのコミュニケーションの難しさを感じています。

出典:令和2年度テレワークの労務管理に関する 総合的実態調査研究事業 報告書

在宅勤務でのコミュニケーション不足は、業務指示が通りづらいだけではなく、以下のようなトラブルの原因にもなります。

| ・プロジェクトの進捗報告が漏れることで全体の状況が把握できなくなり、期限内に業務が終わらない

・自己管理が苦手な従業員が仕事に集中できず、ミスが増え、自責の念からストレスが積み重なる ・集中力をコントロールできない従業員が、在宅勤務で長時間労働を続けて疲弊してしまう |

したがって、障がい者の在宅勤務を成功させるには、これらのコミュニケーションの課題を解消する工夫が重要です。

| 在宅勤務における障がい者とのコミュニケーション不足を解決する方法 |

| 前述したコミュニケーションの課題を解決するためには、コミュニケーションに関するルール作りや勤怠管理システムの活用が効果的です。

<(1)コミュニケーションに関するルール作り> まず、以下のように、対応について、あらかじめルールを決めておくことが重要です。 ・業務の開始/終了時の報告 ・在籍/利関の報告 ・定期連絡 ・トラブル発生時の連絡 など 上記について連絡方法(メール、電話、共有ファイルなど)、連絡の頻度、報告の内容や形式を事前に決めておくことで、コミュニケーションを円滑に行うことができます。 <(2)勤怠管理システムの活用> 勤怠管理システムとは、パソコンのソフトなどで業務を開始/終了した時刻を管理することができるシステムです。 大人数の管理がしやすく、他部署と記録の共有も容易といったメリットがあり、在宅勤務における勤怠管理に効果的です。 ほかに以下のようなツールが、従業員の勤怠管理に役立ちます。 ・プレゼンス管理(在籍確認)ツール ・ログ管理システム このように、在宅勤務におけるコミュニケーション不足の問題は、適切なツールの活用とルール作りによって改善することが可能です。 |

3-2. 従業員の健康管理が難しい

前述した通り、在宅勤務ではコミュニケーション不足が原因でトラブルが発生することがあります。その中の一つが、従業員の健康状態の把握不足です。

労働者の安全と衛生についての基準を定めた「労働安全衛生法」では、従業員の健康管理について以下のように定められています。

| 第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 |

出典:労働安全衛生法

これは、在宅勤務でも同様です。しかし自宅の作業環境はオフィスとは大きく異なり、適切に整えられていない場合もあります。

不適切な作業環境で長時間在宅勤務を行うと、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

| ・肢体不自由な従業員が適切なチェアを用意できず不適切な環境で作業を続けた結果、腰痛が悪化した

・視覚障がいのある従業員が整理されていない自宅で転倒し、ケガを負った ・発達障がいのある従業員が暗い部屋での長時間作業により眼精疲労を起こし、作業効率が低下した |

これらの問題が長期化・深刻化すれば、従業員の健康問題が原因での離職や、欠員の補充に伴う新たな採用や教育のためのコストが企業に大きな負担となるでしょう。

| 在宅勤務における障がい者従業員の健康管理をする方法 |

| 在宅勤務における障がい者の健康管理の課題を解決するには、前述したような従業員との十分なコミュニケーションだけではなく、適切な作業環境の整備が欠かせません。

まず、企業は在宅勤務を行う障がいのある従業員に対して、適切な作業環境の整備についてアドバイスをしましょう。 従業員のプライバシーにも配慮しつつ、作業環境に関するルールを作り、作業環境を整えることが重要です。 具体的には「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」などを参考にしながら、以下のような点について、従業員と一緒に検討するのがおすすめです。 ・適切なデスクやチェアの選択 ・目に負担を描けないパソコンモニターの設定 ・業務に適した明るさの照明の調整 ・体に負担を描けない空調の温度の調整 ・作業時間の管理 など

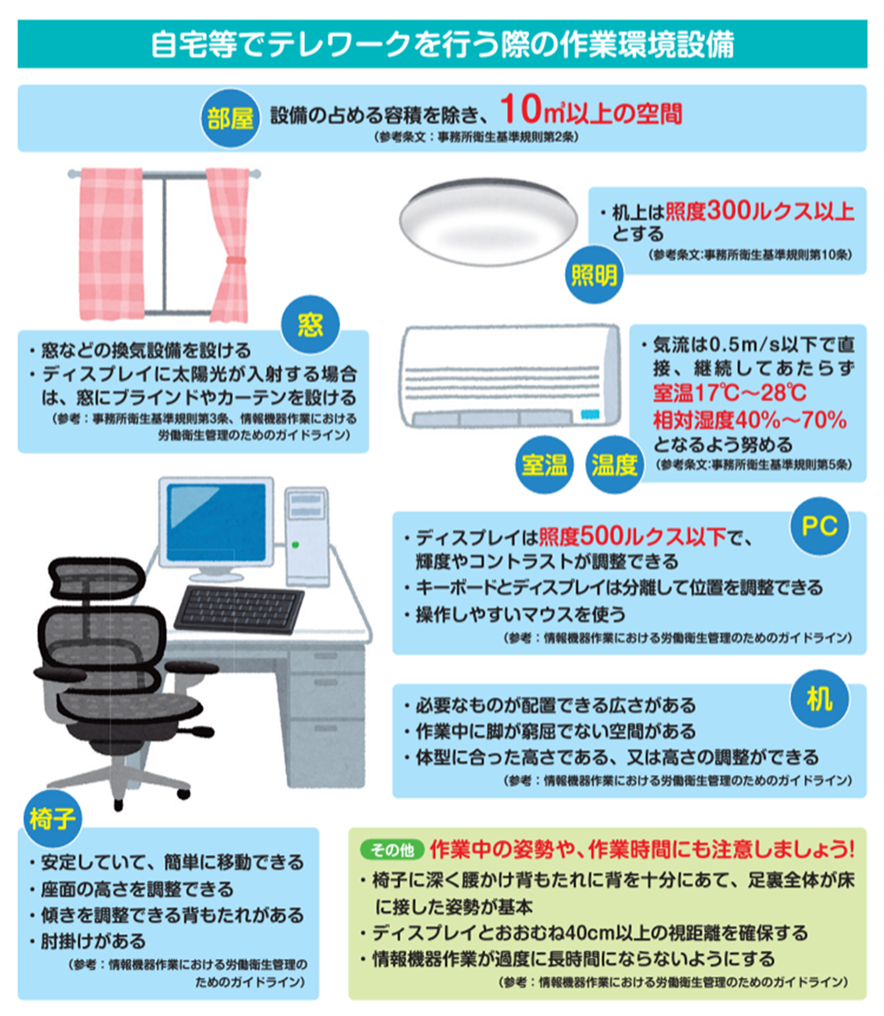

以下の画像をご覧ください。 厚生労働省が提供する障害者テレワーク事例集から「自宅等でテレワークを行う際の作業環境設備」の一例を紹介します。

このように、在宅勤務中の障がい者の健康管理には、コミュニケーションによる体調変化の把握以外に、適切な作業環境の整備が求められます。 |

3-3. 業務に必要な機器や備品を購入/支給する必要がある

在宅勤務を行うとき、企業は労働者に対してパソコンやその周辺機器・携帯電話などの通信機器・文具類など、業務に必要な物品を支給します。

これらの機器や備品にかかる費用は、原則として企業が負担しなければなりません。

しかし、例外的に、従業員の私用パソコンや携帯電話の通話料については、業務外での使用分は従業員が負担するなど、使用状況に応じて費用を分担するルールを設定する場合もあります。

これらのルールについては、企業と従業員の間で十分な話し合いを行い決定することが重要です。

以下の表は、費用負担のルールの例です。参考にしてください。

| ・パソコン本体

・周辺機器 ・携帯電話、スマートフォンなど |

原則として企業からの貸与

全額企業負担とするのが一般的 |

| ・点字ディスプレイ

・障がい者用キーボードなどの支援機器 |

|

| ・無線LANなどの通信費用 | 企業によって異なり、主に以下の3つのパターンで清算する

・全額企業負担 ・個人利用と業務利用の割合に応じて費用を案分 ・一定額を企業が負担 |

| ・文具消耗品 | ・事前に購入した文具消耗品を配布する

・従業員がやむを得ず費用を立て替えた場合、企業が後日清算する |

| ・水道光熱費 | 企業によって異なり、主に以下の2つのパターンで清算する

・全額個人負担 ・一定額を企業が負担 |

参考:テレワーク導入ための労務管理等Q&A集|厚生労働省

労働基準法 第89条第5号

このように、原則として業務に必要な機器や備品は、在宅勤務で自宅で使用する場合であっても、企業が費用を負担して従業員に支給します。

| 業務に必要な機器や備品の費用負担に対する対策 |

| 前述したように、障がい者の在宅勤務に必要な機器や備品は、企業が費用を負担します。

この費用負担は、企業にとって大きな課題となる場合があります。 費用負担を軽減するためには、以下の2つの方法が効果的です。 <(1)「障害者作業施設設置等助成金」を利用する> 「障害者作業施設設置等助成金」は企業が障がい者の特性に合わせたサポートを提供するために必要な措置を講じた場合に支給される助成金です。在宅勤務の場合も、この助成金の対象となります。 点字ディスプレイや障がい者用キーボードなどの支援機器を購入したときに申請できます。 <(2)就労支援機器の貸出しをを利用する> 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構からは、就労支援機器の貸出しサービスが提供されています。このサービスでは、障がい者従業員が業務を行うのに必要なパソコン周辺機器などの機器を、最長で6ヶ月間無料で借りることが可能です。

このように、助成金や貸出制度を有効に活用することで、企業は障がい者の在宅勤務に必要な機器・備品の費用負担を軽減することができます。 |

3-4. 在宅勤務に適した業務が切り出せない

障がい者の在宅勤務は、人材不足を解消できる可能性がある反面、実施できる業務の種類が限定的であるというリスクを抱えています。

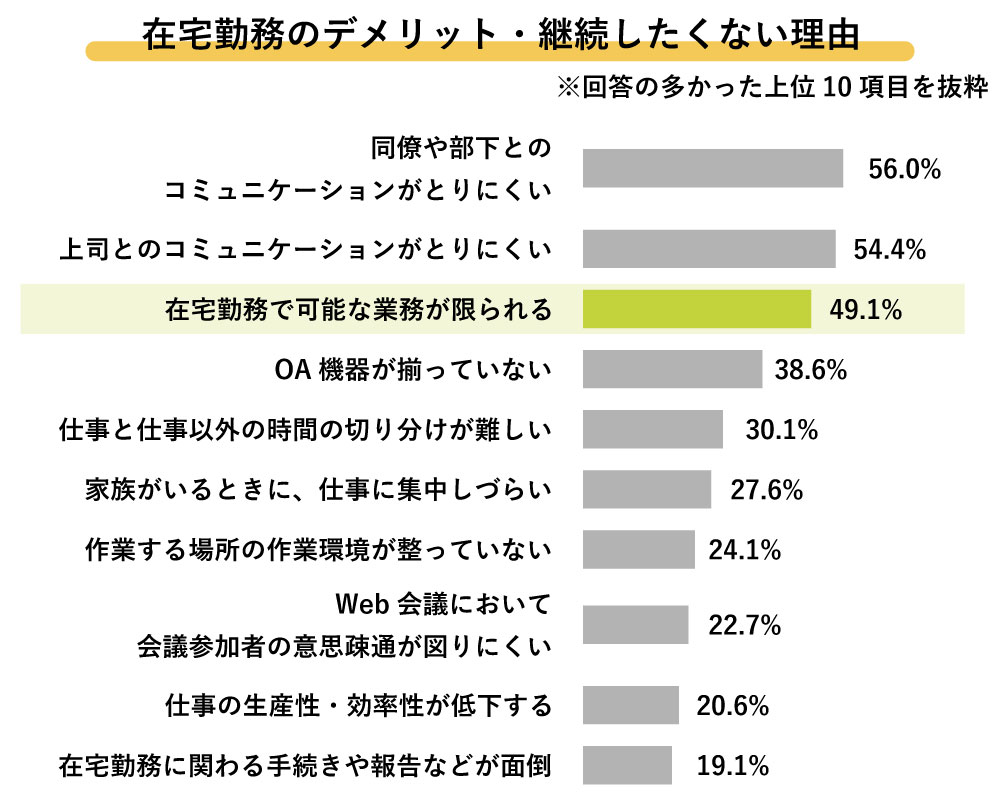

以下のように、厚生労働省の調査でも、「在宅勤務で可能な業務が限られている」と回答した企業が49.1%にも上っています。

出典:令和2年度テレワークの労務管理に関する 総合的実態調査研究事業 報告書

在宅勤務に適した業務には、以下のようにいくつかの特徴があります。

| ・覚えた手順を繰り返す単純な業務

・口頭や資料で作業内容や手順を説明できる業務 ・完了期日に余裕がある業務 ・従業員が自分だけで完結できる業務 ・客観的に評価をしやすい業務 |

これらの条件を満たす業務として、具体的には次のような業務があります。

| ・システムエンジニア

・データ入力 ・図面作成(CAD) ・文字起こし ・カスタマーサポート ・Webサイト(コンテンツ)作成 ・市場調査/調査分析 ・イラスト作成 ・翻訳 ・動画編集 ・広告デザイン制作 |

このように、現状ではパソコンの基本的な操作をはじめとしたITスキルが必要な業務が圧倒的に多くなっています。

特に、障がいの影響でITスキルに乏しい障がいのある人にとっては、在宅勤務で働くことが難しいといえるでしょう。

また企業としても、在宅勤務に適した業務が少ないために、障がい者の在宅勤務雇用が難しくなるかもしれません。

| 在宅勤務に適した業務を切り出す工夫 |

| 前述のように、在宅勤務に適した業務がないことを課題に感じている企業少なくありません。

しかし、一見すると不向きと思われる業務であっても、少し視点を変えて工夫を加えれば、在宅勤務でも対応できる可能性があります。

例えば、各社員が持ち回りで行っている業務をまとめることで、1人分の作業量を生み出すことができるケースがあります。

また、現在書類ベースで行っている業務をペーパーレス化して電子申請・電子決済を導入することで在宅でも行える可能性があります。 |

3-5. 成果が見えづらく正当な評価をしづらい

障がい者の在宅勤務では、業務の進行状況や成果が見えづらいため、正当な評価を行うことが難しいというリスクがあります。

オフィスとは違い非対面の働き方であるため、従業員が仕事をどのように進めているのかを把握しづらいのです。また上司が従業員の働く姿を直接観察できないため、勤務態度の評価が難しくなってしまいます。

正当な評価ができないことは、障がい者の在宅勤務を進める上で以下のような大きなリスクとなります。

| ・従業員のモチベーションが低下する

・昇進や昇給などの処遇面での不公平感が出る ・最適な業務の割り振りができなくなる |

したがって、障がい者の在宅勤務雇用を成功させるためには、人事評価の仕組みを工夫することが必要不可欠です。

| 障がい者の在宅勤務における評価の工夫 |

| 在宅勤務における評価の難しさは、評価制度の工夫で対応できます。

多くの企業では、従業員の人事評価に「目標管理制度」を採用しています。 この制度では、四半期や半期など一定期間ごとに目標を設定し、その達成度を評価するのが一般的です。

しかし、この方法は成果物があるなど成果を数値化できる業務には適していますが、達成度が目に見えづらい業務では、正当な評価は困難です。

そのようなときには、以下のように評価ポイントをを具体的に示しあらかじめ伝えておくことが求められます。

・上司は従業員に求める内容や水準 ・行動面の評価対象となる具体的な行動 ・勤務意欲/態度の評価対象となる具体的な行動

こうすることで、上肢と従業員の間で成果に対する認識のズレが生じにくくなります。

なお、「3-1. コミュニケーション不足によって業務指示がスムーズにできない」でも解説したように、在宅勤務者の日々の業務状況を把握するためには、電話やチャットなどの各種ツールを柔軟に活用することも効果的です。 |

3-6. 情報セキュリティリスクが高まる

障がい者の在宅勤務を導入する際には、情報セキュリティのリスクが高まることを認識しておく必要があります。

企業にとって、業務に関わる情報は全て大切な「情報資産」であり、その保護は極めて重要です。しかし、在宅勤務では、オフィス外での作業が中心となるため、様々なセキュリティ上の脅威にさらされる可能性が高くなるのです。

在宅勤務では、業務用のパソコンやUSBなどの記録媒体を自宅で使用することが一般的ですが、これによって紛失や盗難のリスクが生じます。また、自宅のセキュリティ環境が十分でない場合、ウイルス感染やサイバー攻撃のリスクも否定できません。

知的障がいがある従業員の場合、セキュリティ意識の定着にも時間がかかるでしょう。

そのため、うっかりパスワードを他人に見られたり、不審なメールを開いてしまったりするミスが起こりやすくなります。

このように、在宅勤務を行うときには、セキュリティリスクが高まることを十分に理解する必要があります。

| 障がい者の在宅勤務でできる情報セキュリティ対策 |

| 障がい者の在宅勤務でできる情報セキュリティ対策として、以下のような対策が可能です。

・ハードディスクの暗号化 ・外部メディアの接続制限 ・二重のログイン認証の導入 ・ウイルス対策ソフトの導入

また、従業員に対して社内ネットワークへの安全なアクセス方法や、書類の持ち出しルールなどを周知徹底することも重要です。

このように、企業の情報資産を守るためには、障がい者であっても情報管理の徹底が欠かせません。 |

4. 障がい者を在宅勤務で雇用するべきか判断するポイント3つ|これができるならおすすめ!

ここまでの内容で、障がい者の在宅勤務雇用について理解できたかと思います。

そこで、最後に障がい者の在宅勤務の導入するかを決断する判断基準について説明します。

繰り返しにはなりますが、障がい者を在宅勤務で雇用することは、企業に多くのメリットのあるおすすめの取り組みです。

障がい者の在宅勤務雇用は、オフィス勤務の場合と比較して大幅なコスト削減が可能で、経済的にも障がい者雇用を進めやすくなります。

最終的に、自社で障がい者を在宅勤務で雇用するべきか判断するためには、以下のポイントをチェックしてみてください。

| ・在宅勤務に適した業務の切り出しができるか

・情報セキュリティリスクに対応できるか ・在宅勤務に必要な環境を整えるのに必要な経済力があるか |

これらのポイントをクリアできる企業であれば、すぐにでも障がい者の在宅勤務を導入できるでしょう。

それでは、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

4-1. 在宅勤務に適した業務の切り出しができるか

障がい者を在宅勤務で雇用するかどうかを判断するために、まず検討すべきポイントは、自社に在宅勤務に適した業務があるかどうかです。

障がい者雇用においては業務の切り出しが大きな課題となっており、在宅勤務では適した業務の範囲が限定されるため、業務を切り出すことがより困難になっています。

したがって、企業はまず、自社の業務内容を洗い出し、在宅勤務に適した業務あるかを確認することが求められます。

もし適した業務がない場合でも「3-4. 在宅勤務に適した業務が切り出せない」で解説した業務の細分化やプロセスの見直しなどを行い、在宅勤務に適合する業務を新たに作り出すことを検討しましょう。

このように、在宅勤務での障がい者雇用では、業務の有無と切り出しの可否が、雇用を始めるか否かの重要な判断ポイントとなります。

4-2. 情報セキュリティリスクに対応できるか

障がい者の在宅勤務を導入するか判断するためには、情報セキュリティリスクへの対応力があるかどうかは重要なポイントです。

「3-6. 情報セキュリティリスクが高まる」で解説したように、在宅勤務では様々な情報セキュリティリスクが存在します。これらのリスクに適切に対処できなければ、企業は機密情報が漏洩し、深刻な被害を受けます。

そのため、在宅勤務の導入を検討するときには、情報セキュリティ対策を実施し、従業員を指導できる人材が必要です。

具体的には、社内にIT部門やセキュリティ担当者など、技術的な知識を持つ人材の存在が必要です。また、これらの人材が不足している場合は、外部から適切な専門家を確保できるかが重要な判断ポイントになります。

4-3. 在宅勤務に必要な環境を整えるのに必要な経済力があるか

障がい者を在宅勤務で雇用するためには、必要な環境を整えるための経済が必要です。

「3-3. 業務に必要な機器や備品を購入/支給する必要がある」で解説したように、在宅勤務を実現するためにはさまざまな設備投資が必要です。

また、従業員の自宅環境によっては、机や椅子、照明など、快適に業務に取り組める環境を整えるための追加の費用が発生する可能性もあります。

また、必要な設備や支援機器の購入・設置に加えて、それらのメンテナンスや更新にかかる長期的な費用も考慮に入れる必要があるでしょう。

このように、在宅勤務に適した環境を整えるためには費用がかかります。助成金などを利用する方法もありますが、最終的には企業の経済力が重要な判断基準になります。

| 障がい者の在宅勤務雇用のコスト負担が難しい企業様は

私たち株式会社JSHが運営するコルディアーレ農園の利用をご検討ください! |

| コルディアーレ農園では、専門スタッフが働く障がい者の方々をサポートし、企業の障がい者雇用の定着率向上に取り組んでいます。

「コルディアーレ農園」は、地方在住の障がいのある人と障がい者雇用にお困りの企業様をつなぐ地方創生型障がい者雇用支援サービスです。

このような悩みがある企業様は、ぜひコルディアーレ農園をご検討ください。

・在宅勤務に必要な環境を整えるための人材や資金が不足している ・障がい者を雇用したいが、オフィス勤務でも在宅勤務でも実現が難しい

農園で働く障がい者の方々は、企業様の従業員(直接雇用)として、コルディアーレ農園で勤務します。働く障がい者の方々は企業様の障がい者雇用枠に含まれるため、企業様は法定雇用率にもつながります。

またコルディアーレでは、障がい者の採用から職場の確保、職場環境の整備、教育支援、定着支援などのサポートを弊社がワンストップで提供いたします。

障がい者の雇用にお悩みの企業様はぜひ「コルディアーレ農園」のご利用をご検討ください。 |

障がい者の在宅勤務雇用は、企業にとってメリットが多く非常のおすすめの取り組みです。

〇具体的には、以下のように多くの効果が期待できます。

| ・全国各地から優秀な障がい者人材を雇用できる

・通勤時間が削減できるだけでなく、通勤の負担が軽減につながる ・経済的なコスト(職場環境の整備等)を抑えて障がい者を雇用できる ・安心した環境下での業務になるため、従業員が集中しやすく業務効率の向上が期待できる ・災害時など出社できない状況でも業務を継続できる ・企業のブランドイメージ向上につながる |

〇しかし、以下のようなリスクも存在します。

| ・コミュニケーション不足によって業務指示がスムーズにできない

・従業員の健康管理が難しい ・業務に必要な機器や備品を購入/支給する必要がある ・在宅勤務に適した業務が切り出せない ・成果が見えづらく正当な評価をしづらい ・情報セキュリティリスクが高まる |

ただし、これらはリスクであるものの、適切な対策を講じれば問題は解決するため、大きな問題ではありません。

〇以下のポイントをクリアできる企業であれば、すぐにでも障がい者の在宅勤務雇用を進めるのがおすすめです。

| ・在宅勤務に適した業務の切り出しができるか

・情報セキュリティリスクに対応できるか ・在宅勤務に必要な環境を整えるのに必要な経済力があるか |

この記事では、障がい者の在宅勤務雇用について解説しました。

障がい者を在宅勤務で雇用するべきか判断する手助けになれば幸いです。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度