コラム詳細

2024/03/12

autorenew2025/11/07

【2024年】障害者雇用促進法とは?押さえるべき改正内容も解説

障害者雇用促進法とは、障がい者の職業安定を図ることを目的とした法律です。正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」といいます。

この障害者雇用促進法では、一定の規模以上の企業に対し手数料「定められた割合以上の障がい者を雇用する義務」を定めており、障がい者が働ける機会を増やします。

「新たに障害者雇用促進法の対象になりそう」と焦っている企業の方や、人事異動で障がい者の採用担当者になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。概要としては、現在は40人以上、2026年7月からは37.5人以上の常用労働者数がいる企業に障がい者の雇用義務が発生します。

一定規模の企業は、法律の内容をしっかりと理解して、障がい者の採用フローの確立や受け入れ体制の構築、整備などを迅速に準備に取り掛かる必要があるでしょう。

というのも、企業が障害雇用促進法に従ってしなければならないことは、以下のように多岐にわたります。この準備を先延ばしにすると、最終的には義務遵守のための緊急対応に追われる可能性もあります。

そこでこの記事では、これらの内容を実際の障害雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)の法令文を引用しながら、正確な情報をわかりやすくお伝えします。

ぜひこの記事を参考にして、自社で対応すべきことを把握し、必要な準備を不安のないよう進めてください。

【目次】

1. 障害者雇用促進法とは|一定の規模以上の企業に障がい者の雇用義務を定める法律

2. 障害者雇用促進法により法定雇用率を遵守しなければならない企業とは

3. 企業が障害者雇用促進法でしなければならないこと5つ

4. 要チェック!2024年以降に施行される障害者雇用促進法の改正内容

5. 最新の障害者雇用促進法に準拠するために必要なこと

6. まとめ

1. 障害者雇用促進法とは|一定の規模以上の企業に障がい者の雇用義務を定める法律

障害者雇用促進法とは、正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」といい、障がい者の職業安定を図ることを目的とした法律です。

わかりやすくいうと、一定の規模以上の企業に「定められた割合以上の障がい者を雇用しなければならない」と定めて、障がい者が働ける機会を増やすことが大きな目的です。

1960年(昭和35年)に施行された「身体障害者雇用促進法」が前身となっており、その後、「身体障がい者」に限定されていた障がいの対象が拡大したことにより、名称が「障害者雇用促進法」に変わりました。

名称が「障害者雇用促進法」に変わってからも法改正が何度も繰り返されており、今後も法定雇用率の改定に伴う対象企業の拡大などが決まっているため、最新情報に注視する必要があるという認識を持つことをおすすめします。

| 法律の改正内容など | 民間企業の法定雇用率 | |

| 1960年 | 前身となる「身体障害者雇用促進法」が制定される

対象となる障がい者は、身体障がい者のみに限定 |

努力目標 |

| 1976年 | 民間企業への法定雇用率の義務化がスタートする | 1.5% |

| 1987年 | 「障害者雇用促進法」に名前が変更となる

対象となる障がい者が、全ての障がい者に拡大された |

|

| 1988年 | 法定雇用率の引上げ | 1.6% |

| 1998年 | 知的障がい者の雇用が義務化される | 1.8% |

| 2013年 | 法定雇用率の引上げ | 2.0% |

| 2016年 | 障がい者への差別禁止や合理的配慮が義務化される | |

| 2018年 | 精神障がい者の雇用が義務化される | 2.2% |

| 2021年 | 法定雇用率の引上げ | 2.3%

(43.5人以上の企業) |

| 2024年4月 | 法定雇用率の引上げ | 2.5%

(40人以上の企業) |

| 2026年7月 | 法定雇用率を引上げ(予定) | 2.7%

(37.5人以上の企業) |

※法定雇用率とは、法律で定められた雇用率(従業員のうち障がい者が占める割合)のことで、対象企業はその雇用率以上に雇用をしなければなりません。例えば、法定雇用率が2.5%で、100人従業員がいる企業の場合、障がい者を2.5人雇っていなければならないということです。

詳しくは「障がい者の法定雇用率は2.5%|自社は影響を受ける?判定方法を解説」の記事をご覧ください。

2. 障害者雇用促進法により法定雇用率を遵守しなければならない企業とは

現在は、障害者雇用促進法により法定雇用率を遵守しなければならない企業は、常用雇用している労働者数が40人以上の事業者です。

これは、2024年4月以降の法定雇用率が2.5%であり、この割合に基づき、障がい者を1人以上雇用する義務が発生する企業規模は、計算上、従業員40人以上からとなるためです。

| 雇用する必要のある障がい者の人数=

常用雇用で働いている労働者の数×法定雇用率2.5% ※小数点以下は切り捨て |

| 従業員数39人(対象外) | 39人×2.5%=0.975人

※1人未満なので、障がい者を雇う義務はない |

| 従業員数40人(対象) | 40人×2.5%=1人

※最低1人、障がい者を雇わなければならない |

そのため、法定雇用率が引上げられれば、当然、対象となる企業も拡大されます。

実際に、2026年7月からは法定雇用率が2.7%に引き上げられる影響で、障がい者の雇用義務が発生するのは、常用雇用している労働者数が37.5人以上の事業者となります。

| 従業員数37人(対象外) | 37人×2.7%=0.999人

※1人未満なので、障がい者を雇う義務はない |

| 従業員数37.5人(対象) | 39人×2.7%=1.053人

※最低1人、障がい者を雇わなければならない |

このように、現時点で常用雇用している労働者数が40人以上の事業者の方は、自社に何人の障がい者を雇う義務があるのか、一度計算してみて正確に把握することをおすすめします。

※正確には、常用雇用している労働者のうち、短時間労働者(週労働時間が20時間以上30時間未満の方)は0.5人とカウントするなど、細かい計算方法があります。こちらは後述する「5-1. (1)新たに障害者雇用促進法の対象になるかを確認する」をぜひご覧ください。

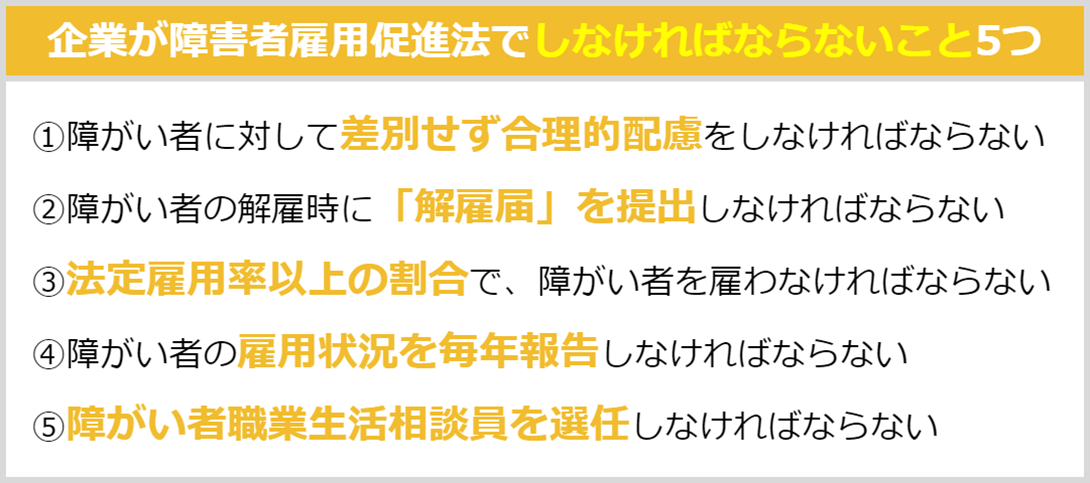

障害者雇用促進法を遵守するために、対象企業がしなければならないことは以下の5つです。

| 企業がしなければならないこと | 対象となる企業 |

| (1)障がい者に対して差別せず合理的配慮をしなければならない | 全ての企業 |

| (2)障がい者を解雇する場合には「解雇届」を提出しなければならない | 障がい者を雇用している企業 |

| (3)法定雇用率以上の割合で、障がい者を雇わなければならない | 常用労働者40人以上の企業

(2026年7月からは37.5人以上) |

| (4)障がい者の雇用状況を毎年報告しなければならない | 常用労働者40人以上の企業

(2026年7月からは37.5人以上) |

| (5)障がい者職業生活相談員を選任しなければならない | 障がい者を5人以上雇用している企業 |

それぞれ、障害者雇用促進法の条文を引用しながら解説していくので、しっかりと内容を正確に把握していきましょう。

3-1. 障がい者に対して差別せず合理的配慮をしなければならない

障害者雇用促進法の第2章の2「障害者に対する差別の禁止等」(第34条から第36条の6)で定められている通り、障がい者を雇用する企業は、障がい者の差別禁止・合理的配慮を提供しなければなりません。

これは、障がい者の雇用人数や雇用の有無を問わず、全ての事業者が対象です。

| 第三十四条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。

第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。 第三十六条の二 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。 引用:e-Gov法令検索 |

上記は条文の一部抜粋ですが、まとめると以下のような対応が必要となります。

| 障がい者に対する差別禁止

・求人募集の際には、障がい者と、障がい者ではない者と差を付けてはいけない ・採用時に、身体障害・知的障害・精神障害を持つことなどを理由に、採用を拒否してはいけない ・障がい者であることを理由に、障がい者ではない者と待遇の差をつけてはいけない(例えば、賃金に差をつける、昇給・昇格対象から除外する、研修や実習など教育訓練の機会を与えない、食堂や休憩室の利用を拒否するなどは禁止) |

| 障がい者に対する合理的配慮の提供

・採用試験における必要な配慮を行うこと(例えば、問題用紙の点訳・音訳、回答方式の工夫など) ・障がい者の特性に配慮して働けるよう、必要な措置を講じること(例えば、必要な施設を整備したり、援助を行う者を配置したりするなど) ・障がいを持つ労働者からの相談に応じて適切に対応するために、必要なサポート体制を整える |

なお、合理的配慮の提供については「障がい者雇用における合理的配慮とは?障がい別の事例や進め方を解説」の記事で詳しく解説しているので、こちらも併せて参考にしてください。

3-2. 障がい者を解雇する場合には「解雇届」を提出しなければならない

障害者雇用促進法においては、雇用していた障がい者を解雇する場合には、管轄するハローワークに「解雇届」を届ける必要があります。

必要な届出を怠った場合は、障害者雇用促進法第86条第4号の規定により30万円以下の罰金が課せられるので注意しましょう。

3-3. 法定雇用率以上の割合で障がい者を雇わなければならない

障害者雇用促進法の第43条により、企業は、「法定雇用率」以上の割合で障がい者を雇用しなければなりません。(現在の法定雇用率は2.5%です。)

| 第四十三条 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第八十一条の二を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。

引用:e-Gov法令検索 |

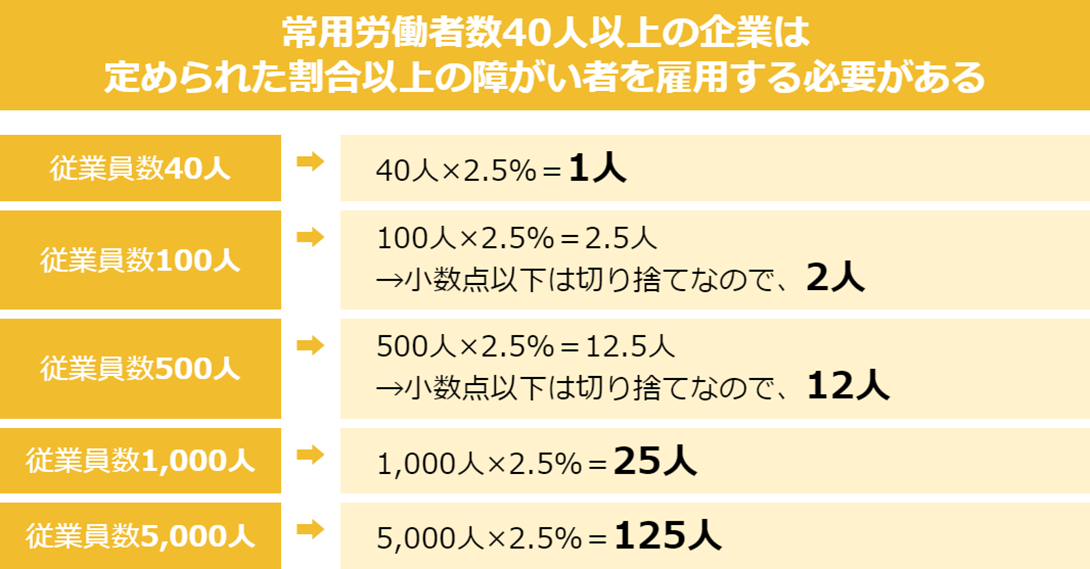

障がい者を実際に何人雇用する必要があるかは、以下の計算式で求めることができます。

| 雇用する必要のある障がい者の人数=常用雇用労働者の数×法定雇用率2.5%

※小数点以下は切り捨て |

さらに簡単に理解するために、従業員数の規模ごとに必要な障がい者の雇用人数の例を示しています。これを参考にすれば、必要な雇用人数のおおよそのイメージがつかめるでしょう。

| 従業員数39人(対象外) | 39人×2.5%=0.975人

※1人未満なので、障がい者を雇う義務はない |

| 従業員数40人 | 40人×2.5%=1人 |

| 従業員数100人 | 100人×2.5%=2.5人→小数点以下は切り捨てなので、2人 |

| 従業員数500人 | 500人×2.5%=12.5人→小数点以下は切り捨てなので、12人 |

| 従業員数1,000人 | 1,000人×2.5%=25人 |

| 従業員数5,000人 | 5,000人×2.5%=125人 |

※なお、常用雇用している労働者の中でも「短時間労働者」(週20時間~30時間未満労働している人)は、0.5人とカウントします。そのため、アルバイト・パートなど短時間労働者が多い場合には計算が少し複雑になるので注意しましょう。

詳しい計算方法は「5-2. (2)法定雇用率を満たしているか確認する」で後述しているので、ご覧ください。

3-4. 障がい者の雇用状況を毎年報告しなければならない

従業員数40人以上(2026年7月からは37.5人以上)の企業は、毎年6月1日時点の障がい者の雇用状況をハローワークに報告する義務があります。

報告時期になると、常用労働者数40人以上規模の事業所あてに報告用紙(障害者雇用状況報告書)が送付されるので、必要事項を記載して7月15日までに忘れずに報告しましょう。電子申請も可能です。

障がい者を1人も雇用していない場合でも、必ず提出しなければなりません。報告書の提出がない場合や虚偽の報告をした場合には、障害者雇用促進法第86条第1号の規定により30万円以下の罰金が課せられるので注意してください。

3-5. 障がい者職業生活相談員を選任しなければならない

障害者雇用促進法の第79条により、障がい者を5名以上雇用する企業は、厚生労働省で定める相談員の資格を有する労働者の中から「障害者職業生活相談員」を選任し、相談・指導を行う必要があります。

| 第七十九条

2 事業主は、厚生労働省令で定める数以上の障害者である労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、資格認定講習を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。 引用:e-Gov法令検索 |

厚生労働省で定める相談員の資格を取得するには、全国で毎年実施している「障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講する必要があるため、計画的に準備を進め、体制を整えることが望ましいです。

講習については、高齢・障害・求職者雇用支援機構のページをご参照ください。

4. 要チェック!2024年以降に施行される障害者雇用促進法の改正内容

ここからは、2024年以降に決まっている障害者雇用促進法の改正内容について説明します。

2024年4月の改正内容も含んでいるので、見逃さないよう理解していきましょう。

4-1.【2024年4月】法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げ

2024年4月から、民間企業の法定雇用率が、それまでの2.3%から2.5%に引上げとなりました。

| 民間企業の法定雇用率 | |

| 従来(2024年3月まで) | 2.3%

(43.5人以上の企業に雇用義務が発生) |

| 現在(2024年4月〜2026年6月まで) | 2.5%

(40人以上の企業に雇用義務が発生) |

| 2026年7月〜 | 2.7%

(37.5人以上の企業に雇用義務が発生) |

※:国・地方公共団体など一定の特殊法人、教育委員会の法定雇用率は、別途定められています。

2026年7月からは、さらに2.7%へ引き上げられることが決まっています。

4-2.【2024年4月】週20時間未満で働く障がい者も雇用率の対象になった

2024年4月から、雇用率の計算において、週20時間未満で働く障がい者も雇用率に参入できるように変更となりました。

これまでは、雇用率の計算でカウントできる障がい者は、労働時間が「(1)週30時間以上(1人とカウント)」、または「(2)週20時間以上30時間未満(0.5人とカウント)」の障がい者のみでした。(※重度の障がい者は2倍としてカウントして計算します)

しかし、週20時間未満での雇用を希望する障がい者もいることや、そうした障がい者の雇用を継続していくことが望ましいことから、「(3)週10時間以上20時間未満で働く、重度の身体障がい者・重度の知的障がい者・精神障がい者」も、0.5人分としてカウントできるようになったのです。

このカウント方法は、以下の図を参考にすると全体像を把握できます。

| 週の所定労働時間 | ||||

| (1)30時間以上 | (2)20時間以上

30時間未満 |

(3)10時間以上

20時間未満 【新設】 |

||

| 身体障がい者 | 一般 | 1人とカウント | 0.5人とカウント | ー |

| 重度(※1) | 2人とカウント | 1人とカウント | 0.5人とカウント | |

| 知的障がい者 | 一般 | 1人とカウント | 0.5人とカウント | ー |

| 重度(※2) | 2人とカウント | 1人とカウント | 0.5人とカウント | |

| 精神障がい者 | 一般 | 1人とカウント | 0.5人とカウント

(※3) |

0.5人とカウント |

| ※1:等級が「1級」または「2級」に該当する方

※2:等級が「A」に該当する方(自治体によっては「1度」または「2度」に該当する方) ※3:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害がいに関しては、2018年4月から設けられた特別措置により、下記の要件をどちらも満たす場合は1人分、満たさない場合は0.5人分とカウントします。 ・新規雇い入れから3年以内、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合 ・令和5年(2023年)3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保険福祉手帳を取得した場合 |

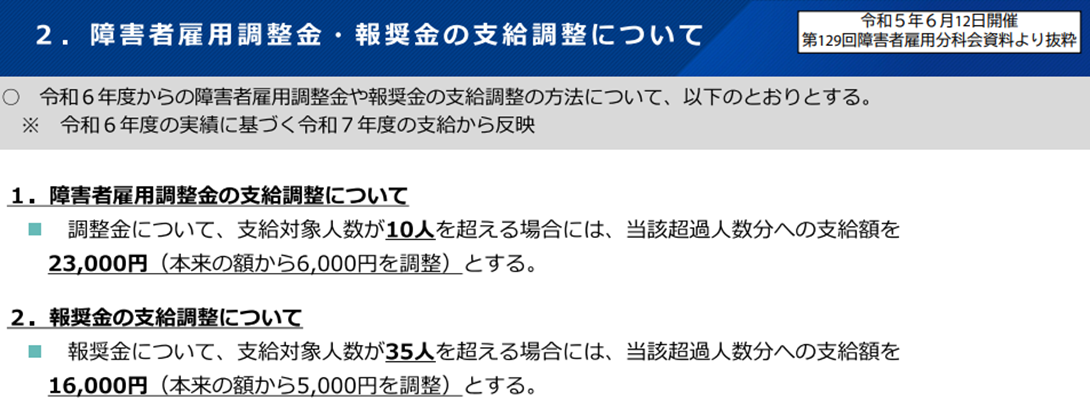

4-3.【2024年4月】障害者雇用調整金・報奨金の支給が減額

障害者雇用調整金と報奨金の支給がそれぞれ減額となり、2024年度の実績にもとづいて2025年度の支給から減額が反映されます。

出典:厚生労働省「具体的な支給調整方法(支給対象人数や支給額)(第129回障害者雇用分科会資料より抜粋)」(PDF)

4-4.【2024年4月】障害者雇用助成金の整理・拡充

2024年4月から、障がい者が職務を遂行する上で必要な介助者の配置に対する助成金の内容などが、整理されて一部拡充されます。

| 現行 | 改正 | |

| 視覚障がいのある障がい者の職場介助者の配置 | 事務的業務以外については対象外 | 1人あたり月15万円の助成金対象に変更 |

| 手話通訳などの配置 | 助成金なし | 1人あたり月15万円の助成金対象に編国 |

こちらはかなり内容が細かいので、詳しく確認したい方は、厚生労働省のPDF「助成金の新設及び拡充の具体的な内容(第129回障害者雇用分科会資料より抜粋)」をご確認ください。

このように最新の障害者雇用促進法の改正内容についても解説してきましたが、結局のところ「これから何をすべきか」という疑問に対して、障害者雇用促進法に正しく対応するために必要なことは以下の3つです。

| 最新の障害者雇用促進法に準拠するために必要なこと

(1)新たに障害者雇用促進法の対象になるかを確認する (2)既に障がい者雇用義務がある会社は、法定雇用率を満たしているか確認する (3)採用が出来ていない場合は、障がい者を採用するために積極的な活動をする |

5-1. (1)新たに障害者雇用促進法の対象になるかを確認する

新たに障害者雇用促進法の対象になりそうな規模の企業は、「常用労働者数」が40人を超えるか正確にカウントし、障がい者を雇用する義務があるか確認しましょう。

まずは現在働いている従業員を全て洗い出し、週の所定労働時間を確認します。

| 週の所定労働時間 | 常用労働者数 |

| 常時労働雇用者

週の所定労働時間が「30時間以上」の労働者 |

1人としてカウント |

| 短時間労働者

週の所定労働時間が「20時間以上30時間未満」の労働者 |

0.5人としてカウント |

| それ以下の労働者

週の所定労働時間が「20時間未満」の労働者 |

カウントしない(0人としてカウント) |

1年以上継続して雇用されている従業員、または1年以上継続して雇用される見込みの従業員がカウント対象です。正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、上記に当てはまる場合にはカウント対象になります。

| 例1: 週の所定労働時間が30時間以上の常用労働者が31人、20時間以上30時間未満の短時間労働者が19人いる場合

常用労働者の数=31人+(19人×0.5)=40.5人とカウントする |

| 例2: 週の所定労働時間が30時間以上の常用労働者が13人、20時間以上30時間未満の短時間労働者が50人いる場合

常用労働者の数=13人+(50人×0.5)=38人とカウントする |

ここでカウントした人数が40人を超えている場合には、法定雇用率2.5%により、1人以上の障がい者を雇用する義務があります。

ここでカウントした人数が40人未満の場合には、法定雇用率2.5%をかけても1人未満となるため、障がい者の雇用義務はありません。

ただし、カウントした人数が37.5人を超えている場合には、2026年6月までは対象外ですが、2026年7月からは障害者雇用率制度の対象となります。事前に採用活動を進めるなどの準備が必要です。

5-2. (2)法定雇用率を満たしているか確認する

既に障がい者雇用義務がある会社は、法定雇用率の引き上げにともなって、改定後の法定雇用率を満たしているか確認する必要があります。

まずは、5-1の内容と同様に、自社の「常用雇用労働者の数」を求めましょう。

| 常用雇用労働者の数=

【週の所定労働時間が30時間以上の常用雇用労働者】+【短時間労働者×0.5】 |

| 週の所定労働時間 | 常用労働者数 |

| 週の所定労働時間が「30時間以上」の労働者 | 1人としてカウント |

| 週の所定労働時間が「20時間以上30時間未満」の労働者

(短時間労働者) |

0.5人としてカウント |

| 週の所定労働時間が「20時間未満」の労働者 | カウントしない(0人としてカウント) |

1年以上継続して雇用されている従業員、または1年以上継続して雇用される見込みの従業員がカウント対象です。正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、上記に当てはまる場合にはカウント対象になります。

次に、常用雇用している障がい者の人数を数えます。現在は、障がい者の数を数える場合に、以下「新設」と書かれた区分が追加になっています。

| 週の所定労働時間 | ||||

| (1)30時間以上 | (2)20時間以上

30時間未満 |

(3)10時間以上

20時間未満 【新設】 |

||

| 身体障がい者 | 一般 | 1人とカウント | 0.5人とカウント | ー |

| 重度(※1) | 2人とカウント | 1人とカウント | 0.5人とカウント | |

| 知的障がい者 | 一般 | 1人とカウント | 0.5人とカウント | ー |

| 重度(※2) | 2人とカウント | 1人とカウント | 0.5人とカウント | |

| 精神障がい者 | 一般 | 1人とカウント | 0.5人とカウント

(※3) |

0.5人とカウント |

| ※1:等級が「1級」または「2級」に該当する方

※2:等級が「A」に該当する方(自治体によっては「1度」または「2度」に該当する方) ※3:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害がいに関しては、2018年4月から設けられた特別措置により、下記の要件をどちらも満たす場合は1人分、満たさない場合は0.5人分とカウントします。 ・新規雇い入れから3年以内、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合 ・令和5年(2023年)3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保険福祉手帳を取得した場合 |

「常用雇用労働者の数」と「常用雇用している障がい者」が分かったら、現時点での「障がい者の実雇用率」を算出します。

| 障がい者の実雇用率=【「常用雇用している障がい者の人数」】÷【「常用雇用労働者の数」】 |

| 例:「常用雇用労働者の数」が7,346.5人、「常用雇用している障がい者の人数」が182人の場合、

障がい者の実雇用率=182人÷7,346.5人=2.477% |

現時点での「障がい者の実雇用率」が法定雇用率以上になっていれば問題ありません。例えば、2024年4月〜2026年6月の民間企業の法定雇用率は「2.5%」なので、実雇用率が2.5%以上になっていればOKです。

一方で、法定雇用率2.5%を下回っている場合には、改めて企業が雇用すべき障がい者の数を算出し、足りていない障がい者の数を確認しましょう。2.5%を掛けて計算し、小数点以下は切り捨てます。

| 企業が雇用すべき障がい者の数=【ステップ1で算出した「常用雇用労働者の数」】×【法定雇用率2.5%】 |

| 例:ステップ1で計算した「常用雇用労働者の数」が7,346.5人の場合

企業が雇用すべき障がい者の数=7,346.5人×2.5%=183.66人 小数点以下は切り捨てなので、この企業が雇用すべき障がい者の数は183人となります。 ステップ2で計算した「常用雇用している障がい者の人数」が現時点で182人の場合、1人分足りていません。法定雇用率を達成するためには、新たに「1人分」を満たす障がい者を雇い入れる必要があります。 |

法定雇用率を達成するために新たに障がい者を雇い入れる場合には、ステップ2で解説した「常用雇用している障がい者のカウント方法」に注意して雇用をおこないましょう。

5-3. (3)法定雇用率に足りていない場合は障がい者を採用する

法定雇用率に達していない場合には、障がい者の割合が法定雇用率以上になるように、障がい者を採用を進める必要があります。

ハローワーク(公共職業安定所)や民間の求人媒体、採用エージェントなどを活用して、希望の人材を募集して採用しましょう。

なかなか採用がうまくいかない場合や、採用してもすぐに辞めてしまう場合には、障がい者雇用支援サービスを活用するのもおすすめです。

弊社・株式会社JSHでは、働く場所を探すのが難しい障がい者と、働く環境の提供が難しい企業様の悩みを解決するために、「障がいのある方が、個々の特性に応じて安心して長く働ける場所(コルディアーレ農園)」を提供しています。

障がいがある方にも障がい者を雇用する企業にとっても安心できるサポートを行っておりますので、気になる方はぜひ以下サービス内容を確認してみてください。

| 障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」 |

6.まとめ

本記事では「障害者雇用促進法」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

障害者雇用促進法とは

| ・障がい者の職業安定を図ることを目的とされた法律

・一定の規模以上の企業は、定められた割合以上の障がい者の雇用義務がある |

障害者雇用促進法により法定雇用率を遵守しなければならない企業

| ・【2024年4月〜】常用労働者数40人以上の企業

・【2026年7月〜】常用労働者数37.5人以上の企業 |

企業が障害者雇用促進法でしなければならないこと5つ

| (1)障がい者に対して差別せず合理的配慮をしなければならない

(2)障がい者を解雇する場合には「解雇届」を提出しなければならない (3)法定雇用率以上の割合で、障がい者を雇わなければならない (4)障がい者の雇用状況を毎年報告しなければならない (5)障がい者職業生活相談員を選任しなければならない |

2024年以降に施行される障害者雇用促進法の改正内容

| 【2024年4月】法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げ

【2024年4月】週20時間未満で働く障がい者も雇用率の対象になった 【2024年4月】障害者雇用調整金・報奨金の支給が減額 【2024年4月】障害者雇用助成金の整理・拡充 (5)障害者職業生活相談員を選任しなければならない |

最新の障害者雇用促進法に準拠するために必要なこと

| (1)新たに障害者雇用促進法の対象になるかを確認する

(2)既に障がい者雇用義務がある会社は、法定雇用率を満たしているか確認する (3)採用が出来ていない場合は、障がい者を採用するために積極的な活動をする |

法定雇用率の引き上げにより、新たに雇用義務が発生する(発生しそう)な事業者は、しっかりと準備することをおすすめします。採用に行き詰まったら、障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」にぜひご相談ください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2025年11月10日

中小企業の障がい者雇用の進め方|現状・事例・進めるポイントを解説

「障がい者雇用って、うちは中小企業だから対象外にならないのか?」 「実際のところ、中小企業[...]

事例

-

詳細を見る

2025年11月10日

障がい者雇用の手続き完全ガイド|採用前・雇用・公的申請までわかる

「自社でも障がい者雇用をスタートしたいけれど、どんな手続きが必要かわからない」 「障がい者[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2025年10月15日

【完全ガイド】特例子会社に必要な資格・要件・体制作りまで徹底解説

「特例子会社の設立に興味があるものの、要件や必要な資格が何かわからない」 「特例子会社を作[...]

法律・制度