コラム詳細

2024/03/13

autorenew2025/11/07

特例子会社による障がい者雇用を解説!配慮事例・設立メリット・注意点

「障がい者雇用における特例子会社って何?」

「わが社でも特例子会社を設立すべき?」

経営層の方や、障がい者雇用担当をしている方が、特例子会社について理解を深めたくて検索しているのではないでしょうか。

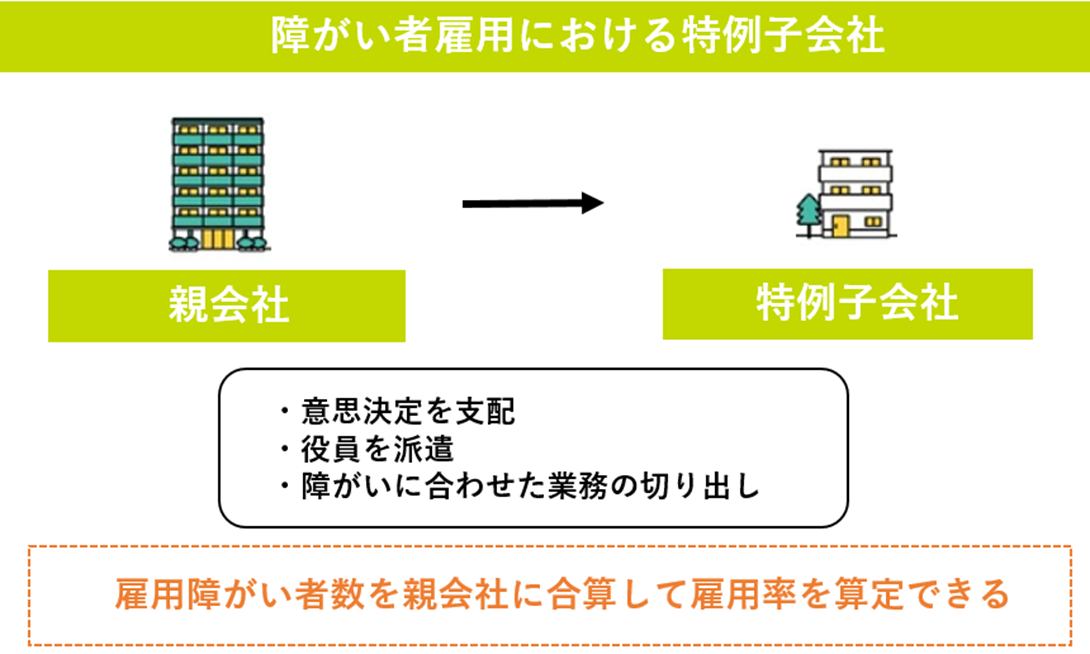

特例子会社とは、障がい者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)によって制定されている、親会社が障がい者雇用の促進と安定を図るために設立した子会社のことです。

以下のように、親会社が特例子会社の意思決定を支配するなどの一定要件を満たすと、特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して雇用率を算定できます。

参考:厚生労働省『「特例子会社」制度の概要』

特例子会社による障がい者雇用のメリットには、以下の5つがあります。

| 特例子会社による障がい者雇用のメリット5つ |

| ・特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して実雇用率を算定できる

・障がい者の受け入れに当たって設備投資を集中化できる ・多様な障がい者に合わせた雇用管理や職場環境、人事評価制度を構築できる ・職場定着率や生産性が向上する ・障がい者雇用のノウハウを蓄積、活用できる |

一方で、以下の3つの注意点があることに気を付けなければなりません。

| 特例子会社による障がい者雇用の注意点3つ |

| ・全ての障がい者雇用の問題が解決する訳ではない

・障がい者同士ゆえのトラブルが発生する可能性がある ・利益を上げなければならない |

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」によると、障がい者の法定雇用率は、以下のように今後引き上げることが決定しています。

| 令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |

| 民間企業 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |

| 対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

法定雇用率が未達成の場合、障害者雇用納付金を納めたり、ハローワークの行政指導を受けたりしなければならないため、特例子会社の設立が有効な企業があるのです。

そこで、この記事では特例子会社について理解を深めて、設立すべきか判断できるように、以下のポイントをご紹介します。

| 本記事のポイント |

| ・特例子会社の設立目的、認定要件、一般企業の障がい者雇用枠との違いがわかる

・特例子会社における障がいの種類別の配慮事例がわかる ・特例子会社による障がい者雇用のメリットと注意点がわかる ・特例子会社の設立がおすすめな企業がわかる |

あなたの企業に合った方法で障がい者雇用を進められるように、ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。

【目次】

1. 障がい者雇用における特例子会社とは?

2. 特例子会社における障がい者への配慮の特徴【一般企業との違い】

3. 特例子会社による障がい者雇用のメリット5つ

4. 特例子会社による障がい者雇用の注意点3つ

5. 特例子会社の設立がおすすめな企業4つ

6. 特例子会社の成功事例

7. 特例子会社設立に踏み切れない企業はJSHの雇用支援サービスがおすすめ

8. まとめ

特例子会社とは、障がい者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)によって制定されている、親会社が障がい者雇用の促進と安定を図るために設立した子会社のことです。

厚生労働省「令和5年 障害者雇用の状況の集計結果」によると、全国の特例子会社数と雇用障がい者数は以下の通りです。

| 特例子会社数 | 598社(前年より19社増) |

| 特例子会社における雇用障がい者数 | 4万6,848人(前年より2,991人増)

・身体障がい者:1万2,134人(前年より298.5人増) ・知的障がい者:2万4,062人(前年より1,121人増) ・精神障がい者:1万652人(前年より1,571.5人増) |

参考:厚生労働省「令和5年 障害者雇用の状況の集計結果」

どちらも毎年増え続けていて、より身近な障がい者雇用方法になっていますが、特例子会社とはどのような会社なのか、イメージしにくい方もいることと思います。

以下の3つの観点から詳しくご説明するので、まずは特例子会社の特徴について理解を深めましょう。

| ・特例子会社の設立目的

・特例子会社の認定要件 ・特例子会社と一般企業の障がい者雇用枠の違い |

1-1.特例子会社の設立目的

障がい者雇用の促進と安定を図る特例子会社ですが、その設立目的は、雇用すべき障がい者数を確保し、親会社の法定雇用率を達成するためです。

特例子会社では、一定要件を満たせば、特例子会社で雇用されている障がい者を親会社に雇用されているとみなせることが認められています。

通常であれば、子会社であろうと、常時雇用する労働者数に法定雇用率(2024年3月現在2.3%、4月から2.5%に引上げ)を乗じた障がい者数の雇用が、個々の企業ごとに義務付けられています。

しかし、特例子会社を設立すれば、親会社では障がい者を雇用していなくても、特例子会社で法定雇用率を達成できるだけの障がい者数を雇用していれば、親会社も達成しているとみなされるのです。

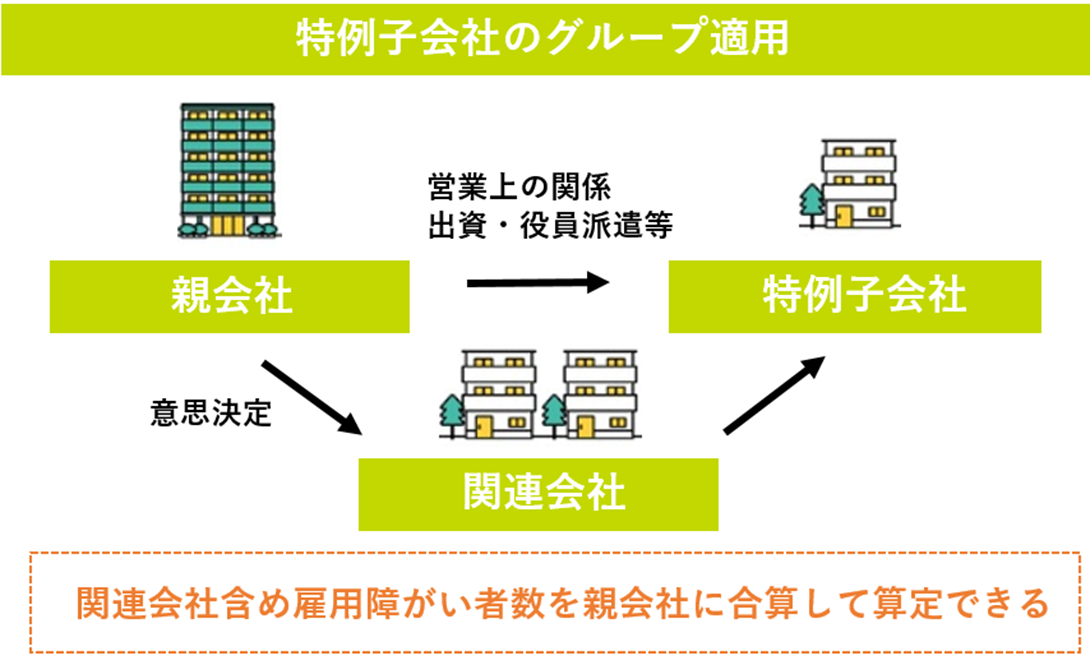

グループ企業の場合は、以下のように、関係する子会社も含めた、グループにまたがった算定も可能です。

参考:厚生労働省『「特例子会社」制度の概要』

このような制度となっているため、雇用すべき障がい者数が多い中・大規模企業が特例子会社を設立して、障がい者雇用の促進と安定を牽引しています。

1-2.特例子会社の認定要件

特例子会社の雇用障がい者数を親会社の実雇用率に算定できる、特例子会社設立の認定要件は、以下の通りです。

| 親会社の要件 | ・親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配している

(具体的には、子会社の議決権の過半数を有するなど) |

| 子会社の要件 | (1)親会社との人的関係が緊密である

(具体的には、親会社からの役員派遣など) (2)雇用される障がい者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上である また、雇用される障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の割合が30%以上である (3)障がい者の雇用管理を適性に行うに足りる能力がある (具体的には、障がい者のための施設改善、専任の指導員の配置など) (4)その他、障がい者雇用の促進と安定が確実に達成されると認められる |

参考:厚生労働省『「特例子会社」制度の概要』

まったく関係ない企業の雇用障がい者数を算定できないように、親会社と特例子会社の支配関係や人的関係についての要件が定められています。

障がい者雇用を促進と安定を図るために、特別の配慮をして設立するのが、特例子会社なのです。

1-3.特例子会社と一般企業の障がい者雇用枠の違い

特例子会社と一般企業の障がい者雇用枠では、バリアフリーなどの設備面や、相談員などのサポート体制に違いがあります。

一般企業の障がい者雇用枠で障がい者雇用を促進しようとしても、障がい者に特化した環境を整備するのは難しく、せっかく雇用しても早期退職など、職場定着に課題が残ります。

一方で、障がい者雇用に特化した特例子会社では、設備投資の集中化や、障がい者に合わせた制度の構築を実現できるので、障がい者にとっても安心、安定して働きやすくなるのです。

特例子会社と一般企業の障がい者雇用枠の違いを、以下の表にまとめました。

| 特例子会社 | 一般企業の障がい者雇用枠 | |

| 障がいへの配慮 | 設備面やサポート体制が充実 | 企業ができる範囲で合理的配慮を行う |

| 業務内容 | 障がい特性に合わせた業務 | 障がい特性に合わせた業務 |

| 雇用形態 | 障がい者雇用枠 | 障がい者雇用枠 |

| 職場環境 | 障がい者雇用枠の社員が多い | 一般就労の社員が多い |

| 求人数 | 都市部に集中していて地方は少ない | 普通(一般就労枠と比較すると少ない) |

一般企業の障がい者雇用枠でも、特例子会社に近い職場環境の整備を行っている企業もあります。

しかし、一般的には、特例子会社の方が、「障がい者雇用のために特例で設立された子会社」というだけあって、障がい者が長く働きやすい環境が整っているのです。

2.特例子会社における障がい者への配慮の特徴【一般企業との違い】

特例子会社の設立目的や認定要件、一般企業の障がい者雇用枠との違いがわかったことと思います。

しかし、障がい者に対して、実際にはどのような配慮を行っているのか、イメージしにくい方は多いのではないでしょうか。

特例子会社における障がい者への配慮の特徴を、以下のように、一般企業と比較して表にしてみました。

| 身体障がい者 | ・一般企業と比べて、特例子会社は施設全体がバリアフリーな上に、障がいに合わせて柔軟に職場環境を整えられるので、安全に仕事に取り組みやすい |

| 知的障がい者 | ・一般企業も特例子会社も、設備面ではあまり差がない

・特例子会社の方が、管理者が障がいに合わせて仕事を教えられる |

| 精神障がい者 | ・一般企業も特例子会社も、設備面ではあまり差がない

・特例子会社の方が、職場環境の変化が少なく、ストレスがかかりにくい |

| 共通 | ・一般企業と比べて、特例子会社は通院のための労働時間の調整がしやすい

・特例子会社の方が、障がいに合わせた雇用管理で、人事評価制度が整っている |

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者に対して、特例子会社で行われている配慮事例をご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

なお、実際に特例子会社の職場見学ができるところは多いので、興味のある方は「お住まいの地域+特例子会社+見学」で検索してみましょう。

2-1.身体障がいへの配慮事例

身体障がい者が通勤しやすいように、特例子会社は駅近くの立地だったり、送迎バスの運行があったりします。

会社自体も、幅広い身体障がいに対応すべく、以下のように全体的にバリアフリーが徹底されている施設が多く見られます。

| ・段差がない、壁や柱に角がない、滑りにくい床材にしている

・階段や廊下に手すりを設置している ・エレベーターのボタンが大きく、低い位置に設置している、二方向に出入り口がある ・床に点字ブロックを設置している ・多目的トイレを設置している |

このように、車椅子の人や、平衡機能障がいや体幹機能障がいによって体のふらつきがある人、視覚障がいがある人も、安全に仕事に取り組める職場環境が整えられているのです。

さらに、人によって机の高さを調節するなど、それぞれの障がいに合わせた対応が柔軟に行われています。

仕事内容はさまざまですが、身体障がい者には、親会社から受注した経理代行や給与計算、データ入力、パンフレット作成といった事務系の業務が割り当てられるがことが多いです。

服薬や定期通院が必要な方もいるので、フレックスタイムの導入や半休制度など、労働時間の調整がしやすいような配慮も行われています。

2-2.知的障がいへの配慮事例

特例子会社では、知的障がい者も働きやすいように、管理者はそれぞれの障がい特性に合わせて仕事内容を選定し、その人にとってわかりやすいように業務の手順を説明します。

細かい手順や抽象的な概念を伝えても理解が難しいことがあるので、イラストを交えて説明したり、何度も根気強く教え続けたりします。

一度覚えた作業は高い集中力を発揮して取り組むので、覚えてからは、きちんと休憩時間を取っているか等の声掛けが必要です。

仕事内容はさまざまですが、清掃やビルメンテナンス、印刷関連や食料品製造などが多く見られます。

特に安全面についての配慮が重要で、裁断機や包丁などの危険物の管理には目を配らなければなりません。

2-3.精神障がいへの配慮事例

精神障がい者の中でも、統合失調症や発達障がいがある方は変化を苦手とするため、特例子会社では、上司や業務、環境が極力変化しないように配慮しています。

一般企業の障がい者雇用枠の場合、上司がしょっちゅう変わったり、部署によっては仕事内容が毎月変化したりすることは、珍しくありません。

精神障がい者が仕事を続けやすいように、特例子会社では業務や環境が変化しないように考慮する以外に、障がい特性に応じて、要点をまとめてから情報を伝えたり、こまめに休憩を取らせたりします。

光や音などの刺激に敏感な人もいるため、奥まった位置の座席にしたり、パーテーションを設置したりするほか、ストレスが過度にかかっている場合は早退させるなどの労働調整も行われています。

一般企業の障がい者雇用枠では孤立することもありますが、特例子会社では自分と同じような障がいがある人と一緒に働ける心強さを感じる障がい者の方は少なくありません。

特例子会社で障がい者にどのような配慮をしているのかわかったところで、特例子会社による障がい者雇用のメリットを知って、設立すべきか判断したい方もいると思います。

特例子会社で障がい者雇用をするメリットには、以下の5つがあります。

| ・特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して実雇用率を算定できる

・障がい者の受け入れに当たって設備投資を集中化できる ・多様な障がい者に合わせた雇用管理や職場環境、人事評価制度を構築できる ・職場定着率や生産性が向上する ・障がい者雇用のノウハウを蓄積、活用できる |

どれも会社にとって恩恵が大きいことなので、ぜひ読み進めてください。

3-1.特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して実雇用率を算定できる

1-1.特例子会社の設立目的でお伝えしたように、特例子会社を設立することによって、特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して実雇用率を算定できます。

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」によると、障がい者の法定雇用率は、以下のように今後は段階的に引上がることが決定しています。

| 令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |

| 民間企業 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |

| 対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

令和6年4月からは、従業員が40人以上いる企業は1人以上の障がい者を雇用する必要があり、雇用障がい者数は従業員が400人なら10人、従業員が4,000人なら100人になります。

一般企業の障がい者雇用枠での障がい者雇用は進んでいますが、企業全体ではなく、一部の部署に集める企業が多いため、雇用障がい者数が増えると、受け入れ部署の拡大が必要です。

法定雇用率を達成できなければ、障害者雇用納付金(法定人数より不足している人数分×月額5万円)を納めたり、ハローワークの行政指導を受けたりしなければなりません。

特例子会社であれば、障がい者の法定雇用率の引上げに対応できる職場環境を整えつつ、特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して法定雇用率を達成できます。

3-2.障がい者の受け入れに当たって設備投資を集中化できる

特例子会社では障がい者の受け入れに当たって、設備投資を集中化できます。

一般企業の障がい者雇用枠においても、合理的配慮は行われますが、企業全体をバリアフリー化するなど全面的な職場環境の整備は、以下のように難しい場合が少なくありません。

| ・企業全体をバリアフリー化するだけの予算がない

・建物が老朽化していて、今のタイミングでバリアフリー化するメリットが小さい |

これから設立する特例子会社であれば、この機会に設備投資を集中化することが可能です。

3-3.多様な障がい者に合わせた雇用管理や職場環境、人事評価制度を構築できる

特例子会社では、多様な障がい者に合わせた雇用管理や職場環境、人事評価制度を構築できます。

一般企業の障がい者雇用枠では、大勢の一般社員の中に、ぽつんと障がい者が混じっている状態です。

そのため、ジョブコーチなどのアドバイスを受けつつも、管理者も一般社員も、障がい者とどのように関わればいいのか手探りな状態です。

特例子会社では、障がい者の方が多い環境になるため、一般企業とは異なり、障がい特性や程度に合わせてより柔軟な雇用管理や職場環境の改善ができます。

人事評価制度についても、障がい特性を理解した上で、その人の得意なことや今後の課題を見つけやすくなるのです。

3-4.職場定着率や生産性が向上する

特例子会社では、障がい者が働きやすい環境やサポート体制が整っているため、職場定着率や生産性が向上します。

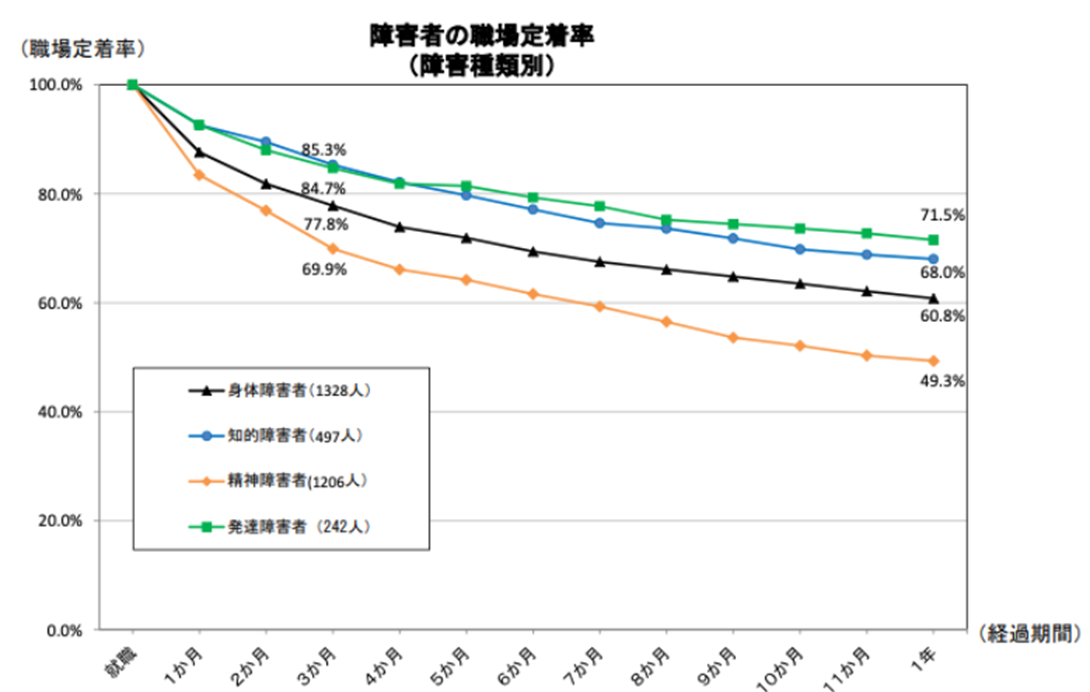

厚生労働省「障がい者雇用の現状等」によると、以下の障がい者の職場定着率のグラフを見ると、以下の2点がわかります。

| ・就職後1か月~3か月の早期退職をする障がい者が多い

・精神障がい者の1年後の職場定着率は49.3%と、極めて低い |

出典:厚生労働省「障がい者雇用の現状等」

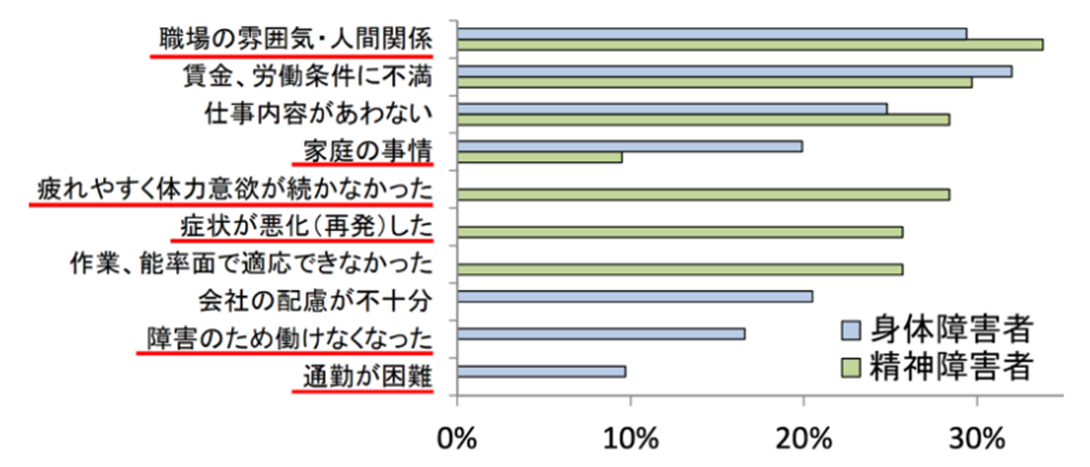

障がい者の職場定着率がこんなにも低いのはなぜかというと、厚生労働省「障がい者雇用の現状等」によると、以下の理由が挙げられています。

【障害者の継続雇用の課題となり得る要因 離職の理由(個人的理由)】

出典:厚生労働省「障がい者雇用の現状等」

職場の雰囲気や人間関係を理由に離職した障がい者は多く、一般企業において障がい者が職場環境に慣れることの難しさがわかります。

特例子会社では障がい者が数多く働いているため、お互いの存在を励みにできるだけでなく、設備も相談員のサポートも整っています。

職場定着率が上がると、仕事に取り組む期間が長くなって経験を積み重ねられるため、生産性の向上にも繋がるのです。

3-5.障がい者雇用のノウハウを蓄積、活用できる

特例子会社では、数多くの障がい者を雇用して、一人ひとりが働きやすいように調整していくため、障がい者雇用におけるノウハウを蓄積、活用できます。

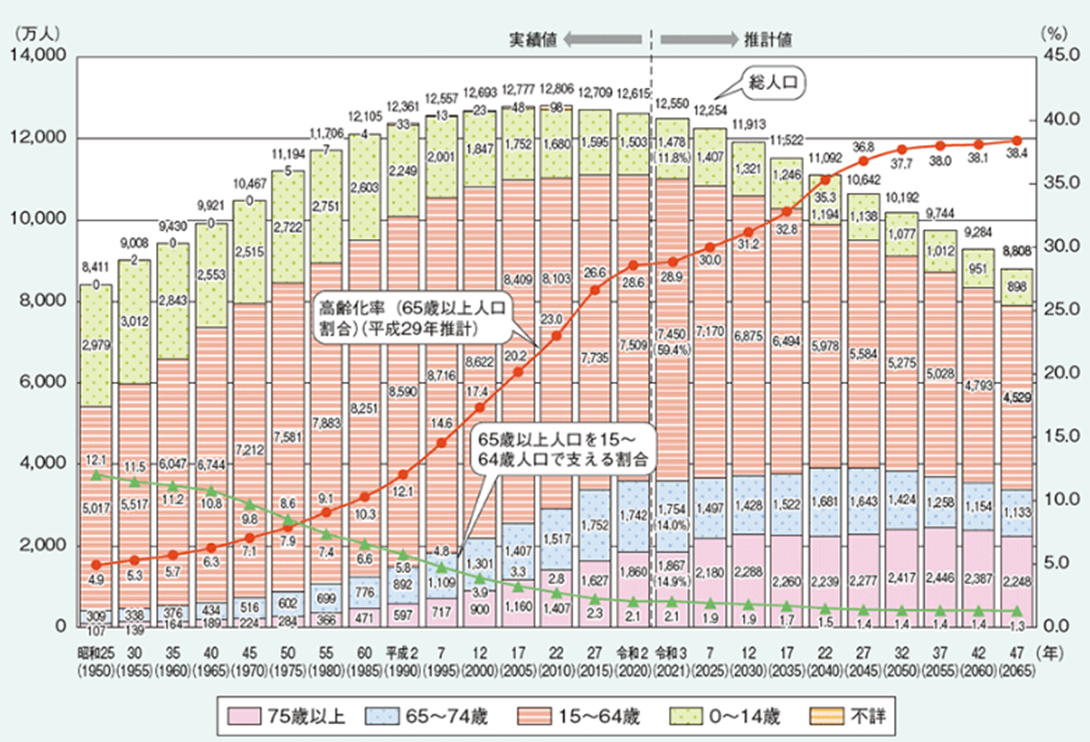

内閣府「第1章 高齢化の状況」によると、令和3年に日本における65歳以上人口は28.9%に達し、今後は総人口の減少とともに高齢化率は上昇し続けることが予想されています。

出典:内閣府「第1章 高齢化の状況」

障がい者を数多く雇用する特例子会社を設立すると、障がい者雇用で重要なことや気を付けるべきことがわかります。

高齢社会がさらに進み、今後はますます人材不足が深刻になりますが、障がい者が長期的、安定的に仕事に取り組むためのノウハウを蓄積して、労働力の確保に繋げましょう。

特例子会社は親会社となる企業にとって、さまざまなメリットがあることがわかったと思います。

一方で、特例子会社設立を決める前に知っておきたい、以下の3つの注意点もあります。

| ・全ての障がい者雇用の問題が解決する訳ではない

・障がい者同士ゆえのトラブルが発生する可能性がある ・利益を上げなければならない |

注意点を知った上で特例子会社による障がい者雇用を進められるように、参考にしてみましょう。

4-1.全ての障がい者雇用の問題が解決する訳ではない

特例子会社を設立しても、すべての障がい者雇用に関する問題が解決する訳ではありません。

いくら設備や制度が整っていても、以下のように、人を原因とした問題が発生する場合があります。

| 同僚・相談員・管理者 | 障がい者に対する偏見や無理解があれば、職場定着率に影響する可能性がある |

| 障がい者本人 | 「仕事を頑張ろう」「きちんと服薬して障がい特性をコントロールしよう」という気がなければ、サポートが難しい |

また、障がいにはさまざまな種類があり、程度や症状も人それぞれなので、すべての障がい者に適切な配慮をするのは難しいものです。

特例子会社は一般企業の障がい者雇用枠と比較すればサポート体制が充実していますが、同僚や管理者に向けた定期的な講習や、障がい者に向けた個々の対応が必要となります。

4-2.障がい者同士ゆえのトラブルが発生する可能性がある

特例子会社では、障がい者同士ゆえのトラブルが発生する可能性があります。

障がい特性によっては、感情や言動のコントロールが難しいため、ふとしたきっかけで言い争いや掴み合いなどが起きることもあり得ます。

障がい特性を理解し、特例子会社においても、人員配置の工夫や定期面談を行い、不満やストレスが溜まりにくい環境作りに継続的に取り組んでいかなければなりません。

4-3.利益を上げなければならない

特例子会社も企業が経営する会社であることに変わりないので、利益を上げる必要があります。

障がい者雇用のために設立するといっても、利益が上がらず、採算が取れなければ、親会社やグループ企業全体のお荷物になってしまいます。

あまりにも赤字額が大きくなると、障がい者雇用を継続できなくなる可能性もあるため、特例子会社では障がい者に仕事を覚えてしっかりと働いてもらい、健全な経営を行わなければなりません。

特例子会社による障がい者雇用は、障がい特性に応じた配慮も必要ですが、メリットが大きいので、設立しようか迷っている企業も多いことと思います。

特例子会社の設立がおすすめな企業は、以下の4つです。

| ・中~大規模で雇用すべき障がい者数が多い企業

・一般部署への配属を増やすのが難しい企業 ・アウトソーシングしている業務が多い企業 ・特定の障がい者だけでなく多様な障がい者の雇用を目指す企業 |

おすすめする理由をご紹介します。

5-1.中~大規模で雇用すべき障がい者数が多い企業

中~大規模で雇用すべき障がい者数が多い企業は、特例子会社の設立がおすすめです。

3-1.特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して実雇用率を算定できるでご説明したように、規模が大きい企業ほど、雇用すべき障がい者数は多くなります。

特例子会社を設立した方が、それぞれの部署で職場環境整備にかけていた費用を集中できるため、コスト削減が期待できます。

障がい者にとっても、一般就労社員の中で1人だけ違う仕事内容に取り組むよりも、同じような障がいを持つ人と一緒に働けるようになるため、モチベーションアップに繋がるでしょう。

5-2.一般部署への配属を増やすのが難しい企業

一般部署への障がい者の配属を増やすのが難しい企業も、特例子会社の設立がおすすめです。

障がい者を配属しやすい、以下のような部署には、既に数名ずつ障がい者を配属させているという企業は多いことと思います。

| ・アウトソーシングしている業務が多い部署

・マニュアルがあれば誰でもできる作業がある部署 ・定期的に発生する同じような作業がある部署 ・仕事量が多く、比較的単純で、人手が必要な作業がある部署 ・自発的に考えなくてもできる仕事がある部署 |

一方で、以下のような部署に障がい者を配属させても、能力を発揮できない恐れがあります。

| ・アウトソーシングする業務が少なく、専門的なスキルが求められる部署

・常に突発的な事態に対応する必要があり、マニュアル化が難しい部署 ・自発的に考えて行動しなければならない部署 |

一般部署への配属を増やすのが難しい企業では、特例子会社の設立を検討してみましょう。

5-3.アウトソーシングしている業務が多い企業

アウトソーシングしている業務が多い企業も、特例子会社の設立を検討してみましょう。

アウトソーシングしている業務の中には、業務量が多いだけで単純作業ばかりの業務も少なくありません。

そんな業務を特例子会社に委託すれば、他社にアウトソーシングするよりも低コストに抑えられるだけでなく、法定雇用率の達成や、障がい者雇用の促進による企業のイメージアップまで期待できます。

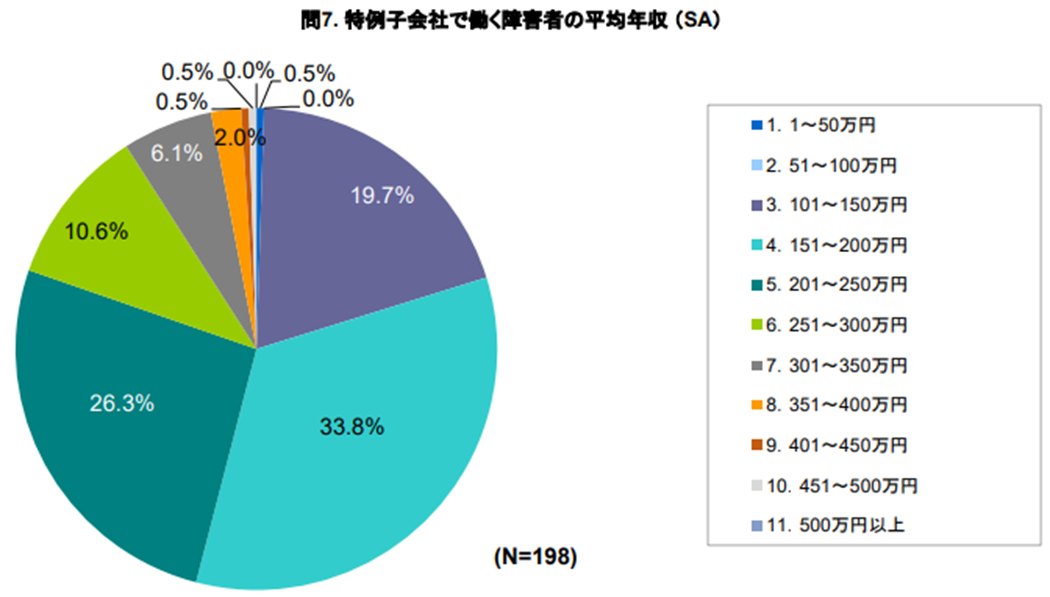

野村総合研究所「障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査調査結果」によると、特例子会社で支払われている給与ごとの障がい者の割合は以下の通りです。

出典:野村総合研究所「障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査調査結果」

特に法定雇用率が未達成の企業は、障害者雇用納付金(法定人数より不足している人数分×月額5万円)やアウトソーシング費用と、特例子会社設立費用や障がい者の給与を比較し、設立を検討してみましょう。

5-4.特定の障がい者だけでなく多様な障がい者の雇用を目指す企業

特定の障がい者だけでなく、多様な障がい者の雇用を目指す企業は、特例子会社の設立がおすすめです。

例えば、既に知的障がい者の雇用が進んでいる企業で、精神障がい者や身体障がい者の雇用も積極的に進めていきたいと考えている場合、これまでとは異なる配慮が必要になります。

特例子会社であれば、設備面もサポートする人材面も集中化が可能なので、これまでよりも幅広い障がい者の雇用に対応できるようになるでしょう。

| 特例子会社設立にあたって確認すべきポイント |

| 特例子会社の設立に前向きになっている方に向けて、特例子会社設立にあたって確認すべきポイントをご紹介します。

特例子会社設立方法には、以下の2種類があります。 ・既にある子会社を特例子会社にする ・新設する どちらの場合も、以下の点についてよく確認して、事前に綿密な計画を立てる必要があります。 ・会社規模はどの程度にするか (既にある子会社を特例子会社にする場合はその子会社の規模が基準になるが、新設する場合は雇用障がい者数や業務内容を元に決定する) ・親会社またはグループ企業の雇用障がい者数を元に、何名の障がい者を雇用する必要があるか ・雇用した障がい者に、どのような業務を割り当てるか ・利益は出せるのか ・継続性はあるのか ・戦略は組み立てられているか (雇用障がい者数を確保するための求人方法、雇用した障がい者が定着するための環境整備、特例子会社設立をアピールする広報活動など)

事前にハローワークや支援機関などに相談することも可能なので、しっかりと計画を立ててから、特例子会社設立に向けて動き始めましょう。 |

特例子会社設立がおすすめな企業に当てはまったなら、設立に向けて成功イメージを膨らませたいものです。

以下の3社の特例子会社では、障がい者が仕事にやりがいを見つけられる取り組みによって、定着率が非常に高くなっています。

| ・障がい者の視点を活かした業務がやりがいに繋がっているA社

・コミュニケーションの見える化による不安解消で定着率が向上したB社 ・障がいの有無や種類に関係なく意見を交わす風土が根付くC社 |

どのような取り組みをしているのかご紹介するので、参考にしてみましょう。

6-1.障がい者の視点を活かした業務がやりがいに繋がっているA社

電気通信業のグループ会社の特例子会社であるA社では、障がい者ならではの視点を活かした業務がやりがいに繋がっています。

A社の特徴は以下の通りで、幅広い業務を行っています。

| 親会社の業種 | 電気通信業 |

| 特例子会社の業務内容 | ・障がい者に役立つ情報を提供するポータルサイト運営

・障がい当事者によるWebアクセシビリティ診断 ・障がい者採用支援コンサルティング ・障がい理解研修 ・紙資料の電子化(PDF化)サービス ・手すき紙製品の製作(卓上カレンダー、名刺など)・販売 ・コールセンター業務 |

| 雇用障がい者数 | 470名のうち、障がい者360名(重度障がい比率45.3%)

・身体障がい181名 (肢体不自由108名、視覚障がい25名、聴覚障がい8名、内部障がい40名) ・知的障がい54名 ・精神障がい125名 |

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)によって、一般企業におけるWebサイト上の合理的配慮も法的義務となっています。

Webアクセシビリティ診断とは、全ての人がそのコンテンツを利用できるか診断して、Webサイト上にバリアがある場合は改善策を提案するサービスのことです。

A社で働く障がい者は「全ての人がWebサイトを利用しやすくなるように役立ちたい」と、やりがいを持って取り組んでいます。

6-2.コミュニケーションの見える化による不安解消で定着率が向上したB社

人材派遣業のグループ会社の特例子会社であるB社では、コミュニケーションの見える化による不安解消で定着率が向上しています。

B社の特徴は、以下の通りです。

| 親会社の業種 | 人材派遣業 |

| 特例子会社の業務内容 | ・グループ各社からの事務アウトソーシング

・オフィス清掃 ・社内カフェ運営 ・地域産業と連携した農作業受託、食品製造、ノベルティ製作など ・障がい者雇用支援 |

| 雇用障がい者数 | 2,519名のうち、障がい者1,746名

・身体障がい180名 ・知的障がい429名 ・精神障がい1,137名 |

一般的な職場では掲示、回覧、メール、上司による直接指示など、やるべきことが一本化されておらず、どれから手を付ければよいのか混乱する障がい者が少なくありません。

B社では20年以上にわたる障がい者雇用実績を活かして、やるべきことをドキュメントマニュアルに一本化しています。

また、障がい者の不安を解消するために、メンタル状態を観察し把握できる独自のマトリクスシートを開発し、専門知識がない管理者でも客観的な状態把握を可能にしました。

職場におけるコミュニケーションを改善したことで、高い定着率が実現しているのです。

6-3.障がいの有無や種類に関係なく意見を交わす風土が根付くC社

人材派遣業のグループ会社の特例子会社であるC社では、障がいの有無や種類に関係なく意見を交わす風土が根付いています。

C社の特徴は、以下の通りです。

| 親会社の業種 | 人材派遣業 |

| 特例子会社の業務内容 | ・総務、人事、経理事務サポート

・オフィス内の備品管理や社内便の仕分けなど ・グループ企業Webサイトの管理 |

| 雇用障がい者数 | 563名のうち、障がい者485名

・身体障がい349名 ・知的障がい11名 ・精神障がい125名 |

多様な障がい者がいるC社では、障がい者同士もお互いの障がいを理解するために、コミュニケーションを大切にしています。

障がいの有無や種類に関係なく、一緒に挑戦する「仲間」として、入社1・2年目の若手にもどんどん意見を聞きます。

聞いておしまいではなく、新しい意見として尊重されるため、自信を持って働き続けられているのです。

7.特例子会社設立に踏み切れない企業はJSHの雇用支援サービスがおすすめ

「成功事例を参考にして特例子会社設立を進めたい!」という企業もあれば、「特例子会社設立は魅力的だけれど、もう少し慎重になりたい」という企業もあることと思います。

現時点では特例子会社設立に踏み切れない企業におすすめなのが、株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスです。

JSHでは、以下のように企業が障がい者を直接雇用しながら、障がい者の方にはJSHの農園で働いていただき、JSHが障がい者の募集・採用から人材育成・定着支援までをサポートしています。

JSHの障がい者雇用支援サービスをおすすめする理由は、以下の3つです。

| ・地方在住の働きたくても働く機会が少ない障がい者を直接雇用できる

・万全のサポート環境下で障がい者が安心して働ける ・採用から定着までの支援サポート体制が整っている |

仕組みについては、詳しくご紹介するのでぜひご相談ください。

7-1.地方在住の就労機会の少ない障がい者を直接雇用できる

JSHの障がい者雇用支援サービスをご利用いただくと、地方在住の障がい者を直接雇用できます。

障がい者の法定雇用率を達成したくて求人を出しても、応募がなくて採用できない企業がある一方で、地方ではそもそも企業数が少なく、就労機会に恵まれない障がい者が少なくありません。

JSHでは企業と障がい者の両方のニーズを満たすことを目指して、九州に農園を構えて、サービスを提供し始めました。

ご利用いただくと、地方と都市部における障がい者の就労機会の格差を解消できると同時に、あなたの企業の法定雇用率達成に役立ちます。

7-2.万全のサポート環境下で障がい者が安心して働ける

JSHの地方農園では、万全のサポート環境を整え、障がい者の方に安心して働いていただけます。

JSHはもともと精神科訪問看護の知見がある企業です。農園においても、合理的配慮に基づく環境整備に加えて、看護師常駐体制も実現しました。

障がい者の方が安心、安全だと思える環境を整備することが、業務効率向上だけでなく、職場定着にも繋がっています。

7-3.採用から定着までの支援サポート体制が整っている

JSHでは、元上場企業の人事担当者など、障がい者雇用の経験があるスタッフ陣が運営していて、採用から定着まで一貫した支援サポート体制を整えています。

JSHの農園スタッフが日々企業様と連携しながらサポートをしておりますので、直接雇用していただく企業の方は、農業や障がいに関する知識がなくても、不安に思わなくて構いません。

障がい者への適切なサポート、フォローができるので、長期雇用の実現を期待していただけます。

下記ボタンをクリックすると、JSHの障がい者雇用支援サービスの詳細資料のダウンロードができるので、ぜひご覧ください。

8.まとめ

障がい者の特例子会社について、詳しくご説明させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしていきましょう。

特例子会社とは、障がい者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)によって制定されている、親会社が障がい者雇用の促進と安定を図るために設立した子会社のことです。

一定要件を満たせば、特例子会社で雇用されている障がい者を親会社に雇用されているとみなせます。

特例子会社と一般企業の障がい者雇用枠の違いは、以下の通りです。

| 特例子会社 | 一般企業の障がい者雇用枠 | |

| 障がいへの配慮 | 設備面やサポート体制が充実 | 企業ができる範囲で合理的配慮を行う |

| 業務内容 | 障がい特性に合わせた業務 | 障がい特性に合わせた業務 |

| 雇用形態 | 障がい者雇用枠 | 障がい者雇用枠 |

| 職場環境 | 障がい者雇用枠の社員が多い | 一般就労の社員が多い |

| 求人数 | 都市部に集中していて地方は少ない | 普通(一般就労枠と比較すると少ない) |

特例子会社と一般企業における障がい者への配慮の違いは、以下の通りです。

| 身体障がい者 | ・一般企業と比べて、特例子会社は施設全体がバリアフリーな上に、障がいに合わせて柔軟に職場環境を整えられるので、安全に仕事に取り組みやすい |

| 知的障がい者 | ・一般企業も特例子会社も、設備面ではあまり差がない

・特例子会社の方が、管理者が障がいに合わせて仕事を教えられる |

| 精神障がい者 | ・一般企業も特例子会社も、設備面ではあまり差がない

・特例子会社の方が、職場環境の変化が少なく、ストレスがかかりにくい |

| 共通 | ・一般企業と比べて、特例子会社は通院のための労働時間の調整がしやすい

・特例子会社の方が、障がいに合わせた雇用管理で、人事評価制度が整っている |

特例子会社で障がい者雇用をするメリットは、以下の5つです。

| ・特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して実雇用率を算定できる

・障がい者の受け入れに当たって設備投資を集中化できる ・多様な障がい者に合わせた雇用管理や職場環境、人事評価制度を構築できる ・職場定着率や生産性が向上する ・障がい者雇用のノウハウを蓄積、活用できる |

特例子会社設立を決める前に知っておきたい注意点は、以下の3つです。

| ・全ての障がい者雇用の問題が解決する訳ではない

・障がい者同士ゆえのトラブルが発生する可能性がある ・利益を上げなければならない |

特例子会社の設立がおすすめな企業は、以下の4つです。

| ・中~大規模で雇用すべき障がい者数が多い企業

・一般部署への配属を増やすのが難しい企業 ・アウトソーシングしている業務が多い企業 ・特定の障がい者だけでなく多様な障がい者の雇用を目指す企業 |

特例子会社設立に踏み切れない企業は、株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめです。

ぜひご検討ください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度