コラム詳細

2024/04/24

autorenew2025/11/07

ダイバーシティの推進につながる障がい者雇用のメリットや事例を紹介

「ダイバーシティ経営の一環で障がい者雇用に取り組む企業もあると聞くが、関係性はあるのか?」

「障がい者雇用は、法定雇用率を達成するために必要だと考えていたが、ダイバーシティの推進にもつながるのか?」

上記のように、企業のダイバーシティと障がい者雇用の関係性について疑問をお持ちではないでしょうか。

結論から言うと、障がい者雇用を推進するために環境・体制の整備をすることで、ダイバーシティ推進につながります。

そもそもダイバーシティ経営の定義としては、

| 「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」 |

を指しており、この「多様な人材」には障がい者ももちろん含まれます。

つまり、障がい者雇用を推進することはダイバーシティ経営の観点において重要な要素となります。

とはいえ、障がい者の雇用・マネジメントについて、高いハードルを感じられているかもしれません。

法定雇用率の観点から必要性は感じているものの、積極的に取り組めていないという場合もあるでしょう。

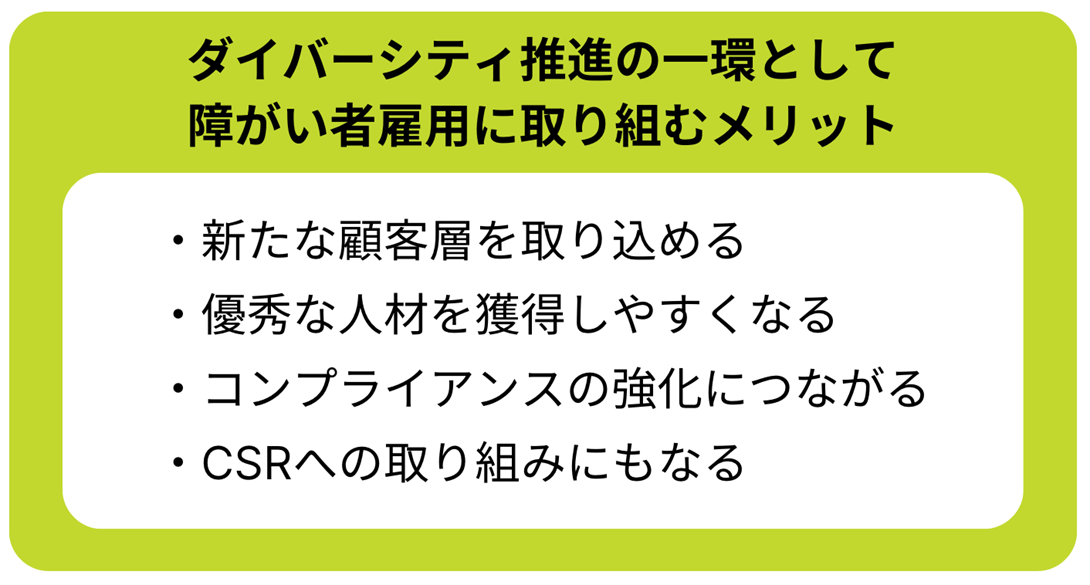

そのような方にぜひ知っておいていただきたいのが、ダイバーシティ推進の一環として障がい者雇用に取り組むメリットです。

こうしたメリットは、単に「法定雇用率が課せられているから」という動機ではなく、ダイバーシティの一環として考えるからこそ得られるものです。

例えば、ある複合電機メーカーには以下のような事例があります。

| 【視覚障がいのある従業員のアイデアを得ながら音声読み上げ機能付きカメラを開発】

→顧客層拡大につながる! 視覚障がい者や、加齢によりカメラのディスプレイ上の文字を認識しづらい人も顧客層に。 →売上アップにつながる可能性も! 顧客層が拡大することで、売上が伸びる可能性もある。 |

このように障がいの有無に関わらず雇用し、活躍の場を提供することで、新たな顧客層の取り込みにつながるのです。

市場や顧客ニーズの変化が激しい現代において、こうしたメリットがいかに大きいかは、よくおわかりかと思います。

このように障がい者を雇用することによるメリットを感じていただけるように、今回は、ダイバーシティと障がい者雇用の関係性に焦点をあてて、以下の通り解説します。

| 本記事のポイント |

| ・企業経営におけるダイバーシティと障がい者雇用の関係がわかる

・ダイバーシティ推進の一環として障がい者雇用に取り組むメリットと課題がわかる ・障がい者を雇用してダイバーシティ推進につなげている事例を知ることができる |

まずは基本を理解するところから始め、ダイバーシティの一環として障がい者人材を活かせるようにしましょう。

【目次】

1. 障がい者雇用はダイバーシティ推進につながる

2. ダイバーシティ推進の一環として障がい者雇用に取り組むメリット

3. ダイバーシティ推進のための障がい者雇用において課題となること

4. ダイバーシティ推進のために障がい者雇用に取り組むべき企業

5. ダイバーシティ推進のために障がい者雇用に取り組む事例

6. ダイバーシティのための障がい者雇用は企業価値の向上につながる

7. ダイバーシティのための障がい者雇用で必要な3つの工夫

8. まとめ

冒頭でもお伝えしましたが、企業が障がい者雇用を推進するために環境・体制の整備をすることで、ダイバーシティ推進につながります。

以下のダイバーシティ経営の定義からも分かるように、障がい者を含む多様な人材を活かすことが企業経営におけるダイバーシティだからです。

| 「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」 |

ここで言う多様な人材とは、多様な”属性を持つ”人材のことです。

人の持つ属性は、以下のように非常に多様であり、こうした属性に関わらず多様な人材を活かすことが、ダイバーシティを推進するということです。

| 表面的な属性

(目で見てわかりやすい属性) |

性別、年齢、国籍、障がい、民族、宗教 etc. |

| 深層的な属性

(外部からは識別しづらい属性) |

スキル、趣味、職歴、価値観、ライフスタイル、性自認 etc. |

つまり、障がい者はもちろん、女性やシニア層、多様なキャリア・価値観を持つ人材を活かすことは、ダイバーシティ推進と言えます。

国内のある複合電機メーカーでは、こうしたダイバーシティの推進を声明として掲げており、コーポレートサイト上では以下のような取り組みを紹介しています。

| ・特例子会社(※)によるレコーディングマイク開発・製造

従業員の約70%が障がいを持つ特例子会社で、新製品であるレコーディングマイクを開発。 障がいの有無に関係なく、日頃から高いレベルを要求される中で獲得した技術により製造も行われ、SNS等で高い評価を得ている。 ※障がい者の雇用を促進・安定させるために設立された子会社のこと

・多様なスキルを持つ人材によるセンサー開発 半導体や化学、ロボットに関する知見を持つ従業員や、営業スキルを持つ従業員などで構成されたチームによって、対象物までの距離を測定できるセンサーを開発。 |

このように、多様な属性を持つ人材を雇用し、それぞれの能力を活かして価値を創造することが、ダイバーシティを推進することにつながるのです。

障がい者を雇用したり、働きやすい環境・体制を整備することも、ダイバーシティの一環と言えます。

2. ダイバーシティ推進の一環として障がい者雇用に取り組むメリット

お伝えしたように、障がい者を雇用することは、ダイバーシティの推進につながります。

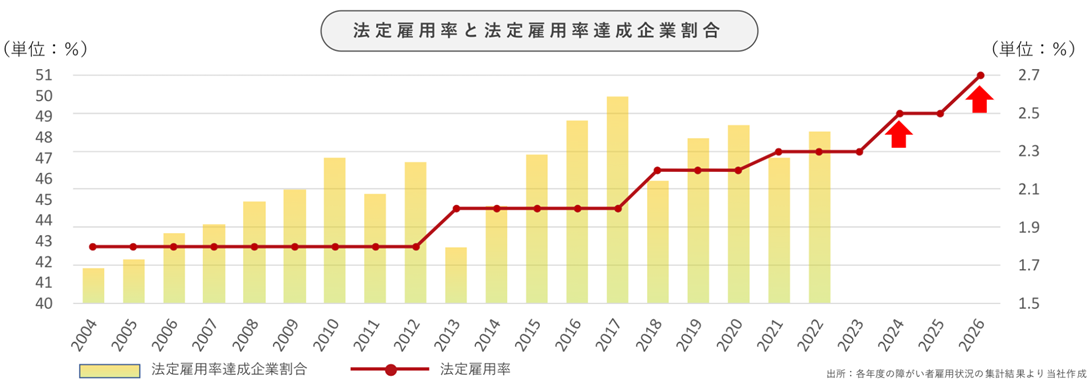

ただ、障がい者の雇用にハードルを感じる企業は少なくなく、法律で定められた障がい者雇用率を満たしている企業は全体の半分程度となっております。

たしかに、「障がい者を雇用すること(=法定雇用率を達成すること)」だけを目指してしまうと、環境や体制の整備にかかる負担に目がいきがちになり、積極的な雇用を実現しずらいでしょう。

そこで、まずはダイバーシティの推進を目指し、その一環で障がい者雇用を実施すれば、負担だけでなく利点の大きな取り組みであることに気付けるはずです。

具体的なメリットとしては、以下のようなものがあります。

| ダイバーシティ推進の一環として障がい者雇用に取り組むメリット |

| ・新たな顧客層を取り込める

・優秀な人材を獲得しやすくなる ・コンプライアンスの強化につながる ・CSRへの取り組みにもなる |

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

2-1. 新たな顧客層を取り込める

1つ目のメリットは、新たな顧客層を取り込めることです。

障がい者を自社の従業員とすることで、商品やサービス開発において、健常者の従業員には無かった新たな視点や考えを得られ、商品・サービスに反映させられるようになります。

これにより、どんな人にも利用、活用しやすいユニバーサルデザインを実現でき、これまでリーチしづらかった層も顧客として取り込みやすくなるのです。

例えば、ある複合電機メーカーでは、視覚障がい者の従業員と共に商品開発に取り組み、音声読み上げ機能付きのカメラを開発しました。

このことで、従来のユーザーだけでなく、視覚障がい者をも顧客層とすることができたのです。

またこのカメラは、加齢によりカメラのディスプレイ上の文字を認識しづらくなった人にとっても利用しやすいはずです。

このように新たな顧客層獲得が期待できるのは、「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供する」というダイバーシティに基づいて障がい者人材の意見を商品開発に活かしているからです。

今後、障害者雇用促進法を背景に障がい者を雇用する予定があるのであれば、ぜひこうしたダイバーシティの観点から実施してみてください。

新規開拓の可能性が広げられるはずです。

2-2. 優秀な人材を獲得しやすくなる

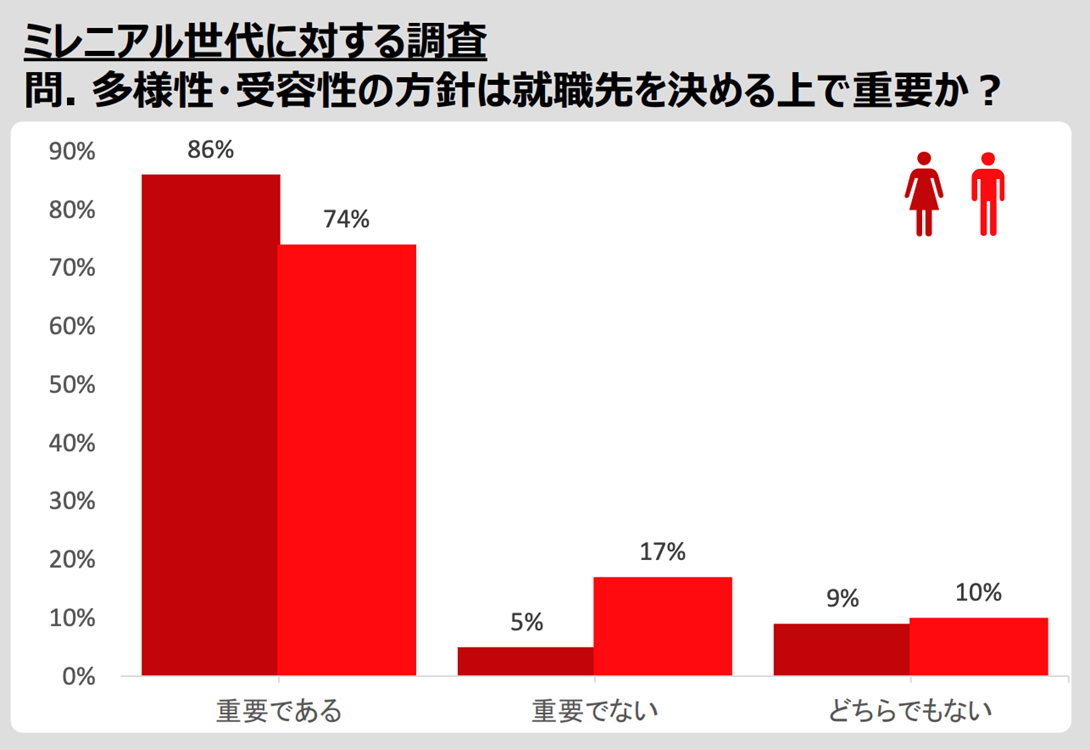

2つ目のメリットは、優秀な人材を獲得しやすくなることです。

障がい者の雇用に向けて、障がい者が働きやすい環境や体制を整備することで、障がいがありながらも意欲や能力(ポテンシャル含む)の高い人材から選ばれやすくなります。

また、健常者の採用においても、プラスに働く可能性が高いです。

というのも、中途採用の対象となりやすいミレニアル世代は、就職先を決める上で、多様性や受容性の方針を重視しているからです。

このことは、経済産業省による調査結果からも明らかとなっています。

出典:経済産業省「ダイバーシティ2.0 一歩先の競争戦略へ」

つまり、ダイバーシティを推進し、実際に障がい者を雇用していることは、障がいのない求職者にとっても魅力的な要素なのです。

こういったことから、ダイバーシティの一環として障がい者雇用に取り組み、環境・体制を整えることは、障がいの有無に関わらず、優秀な人材の獲得につながると言えます。

2-3. コンプライアンスの強化につながる

3つ目のメリットは、コンプライアンスの強化につながることです。

現在、個々の多様性を認め、互いを尊重し合いながら共生していくことは、国内外で求められており、そのような理念に則った条約や法令も多数存在しています。

中でも障がい者に焦点を当てた条約・法令として、以下のようなものがあります。

| 障害者権利条約 | 障がい者の権利や尊厳を保障・尊重することを目的に、障がいを理由とした差別の禁止や、合理的配慮などを求める条約。

参考:外務省「障害者権利条約」 |

| 障害者差別解消法 | 全ての国民が互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を目的とした法律。 |

| 障害者雇用促進法 | 障がい者の職業生活における自立を促進し、職業の安定を図ることを目的とした法律。

法定雇用率の達成等が求められる。 |

ダイバーシティを推進し、障がい者人材を雇用・適切にマネジメントすることは、こうした条約や法令を遵守することになります。

結果として、コンプライアンスの強化につながり、さらには社内外に向けてPRすることにもつながります。

2-4. CSRへの取り組みにつながる

4つ目のメリットは、CSRへの取り組みにつながることです。

ご存知の通り、CSRとは企業が果たすべき社会的責任のことですが、ダイバーシティの推進はCSRにおいて重要な取り組みとなるのです。

というのも、CSRのガイドラインの一つであるISO26000では、企業が社会的責任を果たすためには、以下のような原則に従う必要があるとされています。

| 1. 説明責任:組織の活動によって外部に与える影響を説明する。

2. 透明性:組織の意思決定や活動の透明性を保つ。 3. 倫理的な行動:公平性や誠実であることなど倫理観に基づいて行動する。 4. ステークホルダーの利害の尊重:様々なステークホルダーへ配慮して対応する。 5. 法の支配の尊重:各国の法令を尊重し順守する。 6. 国際行動規範の尊重:法律だけでなく、国際的に通用している規範を尊重する。 7. 人権の尊重:重要かつ普遍的である人権を尊重する。 |

ダイバーシティ経営の「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供する」という点や、その一環で障がい者を雇用することが、

「3. 倫理的な行動」

「7. 人権の尊重」

に合致することはお分かりかと思います。

また先述の通り、障がいの有無に関わらず、個々の多様性を認め、互いを尊重し合いながら共生することは条約や法令でも求められています。

つまり、ダイバーシティ推進における障がい者雇用は、「5. 法の支配の尊重」・「6. 国際行動規範の尊重」も満たす取り組みなのです。

このように、CSRへの取り組みにもなることから、結果的にステークホルダーからの評価・信頼の向上も期待できるはずです。

3. ダイバーシティ推進のための障がい者雇用において課題となること

ダイバーシティ推進の一環として障がい者雇用に取り組むことには、ご紹介した通りさまざまなメリットがあります。

その一方で、以下のような課題に直面するケースも多いです。

| ダイバーシティ推進のための障がい者雇用において課題となること |

| ・障がいに対する配慮が求められる

・社内の理解を得る必要がある ・コストを要する場合もある ・法定雇用率の達成だけが目的になる |

ここでは、これらの課題について、解消するためのポイントと共に詳しく見ていきましょう。

3-1. 障がいに対する配慮が求められる

まず課題となるのは、障がいに対する配慮が求められることです。

こうした配慮は、一般的に「合理的配慮」と呼ばれ、2024年4月からは企業による合理的配慮の提供が義務化されています。

合理的配慮とは、障がいのある方が仕事や社会、教育などを受ける上での困りごとを取り除くために、本人の意思を尊重しながら負担になり過ぎない範囲で調整をすることです。

障がい者を雇用する場合には、例えば以下のような対応が合理的配慮に当たります。

| 言語以外でのコミュニケーション | ・筆談やメールでコミュニケーションを取る

・音声変換ソフトやアプリを使用する |

| 業務環境の調整 | ・車椅子で移動できるようにする

・作業台の高さを調整する |

| 業務量・業務内容の調整 | ・本人と相談しながら業務量や内容を調整する

・本人と相談したうえで在宅勤務や時差通勤を認める |

| 採用活動時の対応 | ・障がいを理由に採用条件の差別をしない

・本人と相談したうえでWeb面談をおこなう |

これらはあくまで一例であり、必要な対応は、障がい者本人の意思表示内容等により左右されます。

「負担になり過ぎない範囲で」とはいえ、何に対してどう対応すべきか明確に決まっているわけではないため、合理的配慮をどのように提供すべきか判断に迷うこともあるはずです。

その際は、以下のようなポイントに留意し、障がい者本人と周囲の従業員の双方の働きやすさを叶えるための対応を模索すると良いでしょう。

| 【POINT:合理的配慮のために留意すべきこと】

・障がい者本人の意思を確認する …合理的配慮は、企業の一方的な意思で進めるものではないため、障がいのある従業員からの意思表示や相談を重ねて、共に調整方法を検討していくことが大切。 ・プライバシーに配慮する …障がいの内容や状況について明け透けに確認されたくない場合もあるため、プライバシーへの配慮も必要。 ・社内に合理的配慮を浸透させる …合理的配慮の提供には社内での協力が欠かせないため、合理的配慮や障がいがある方への理解を深めるための研修等、社内教育が重要。 |

こうした合理的配慮については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご参考ください。

・障がい者雇用における合理的配慮とは?障がい別の事例や進め方を解説

・【2024年4月より義務化】合理的配慮の考え方や企業がすべきこと

3-2. 社内の理解を得る必要がある

障がい者が安心して働くには、社内(特に管理職・配属先の従業員)の理解が必要不可欠です。

いくら合理的配慮の提供により働きやすい環境を整備しても、社内の理解が不十分だと採用した障がい者人材が定着しづらくなるためです。

例えば、社内でダイバーシティの推進や障がい者雇用について意義が十分に理解されていなければ、

「なぜ障がい者を雇うのか?」

と従業員がネガティブな思いを抱いてしまう可能性は否めません。

そのような従業員と障がいのある従業員が、互いに尊重し合いながら働くのは困難であることは想像に難くないはずです。

こうした状況を避け、障がい者人材が定着しやすい職場を実現させるには、社内教育で障がいの特性や合理的配慮への理解を深めると共に、取り組みのメリットも伝えて意識を変容させることが大切です。

| 【POINT:社内理解を得るために伝えるべきメリット】

会社全体としてのメリット: ・新たな顧客層を取り込める ・優秀な人材を獲得しやすくなる ・コンプライアンスの強化につながる ・CSRへの取り組みにもなる

従業員が享受できるメリット: ・サポートを考えることで社内の人間関係の再構築にもなる ・業務や制度の見直し・改善のきっかけになる ・自身がケガをしたり病を患った場合も働きやすい環境が整う

|

このように、会社にはもちろん従業員にもメリットがあることを明確にし社内理解を得ることで、障がいを持つ従業員・持たない従業員が尊重し合える職場環境を築きやすくなるはずです。

3-3. コストを要する場合もある

障がい者を雇い入れるために、コストが必要となる場合もあります。

これは先ほどご紹介した合理的配慮にも関わることですが、障がい者の従業員が働きやすい環境を実現するには、費用が必要となるケースもあるからです。

例えば、車椅子の従業員が社内を自由に移動できるようにするために、段差を無くしたりスロープを付けたりといった対応が必要となる場合もあります。

それが難しければ、リモートワーク体制を整備するといった対応も考えられますが、前者に比べれば小さいものの、業務を円滑に進めるためのクラウドサービスを導入するなど、ある程度のコストは必要です。

かかる費用は、どのような環境・体制の整備が必要かにより異なりますが、参考までにスロープ設置やクラウドサービスの費用相場をご紹介すると、以下の通りです。

| 社屋入口のスロープ設置費用相場

(手すり付き) |

50万円前後〜 |

| クラウドサービス利用料相場

(クラウドストレージ) |

2,000円前後×利用人数/月 〜 |

ただ、障がい者を雇用するにあたって利用できる助成金もいくつかあるため、うまく活用することで負担を低減させることもできます。

| 【POINT:コスト負担を抑えてくれる助成金】

/特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース) …障がい者や高齢者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対する助成金。

…職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間 試行雇用する事業主に対する助成金。

…障がい特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じ、職場への適応・定着を促す事業主に対する助成金。

…障がい者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主に対する助成金。

・東京都障害者安定雇用奨励金(東京都の企業向け) …障がい者の安定的な雇用と処遇改善に取り組む企業に対する助成金。 |

3-4. 法定雇用率の達成だけが目的になる

障がい者雇用に取り組む中で、法定雇用率を達成することだけが目的となってしまう場合もあります。

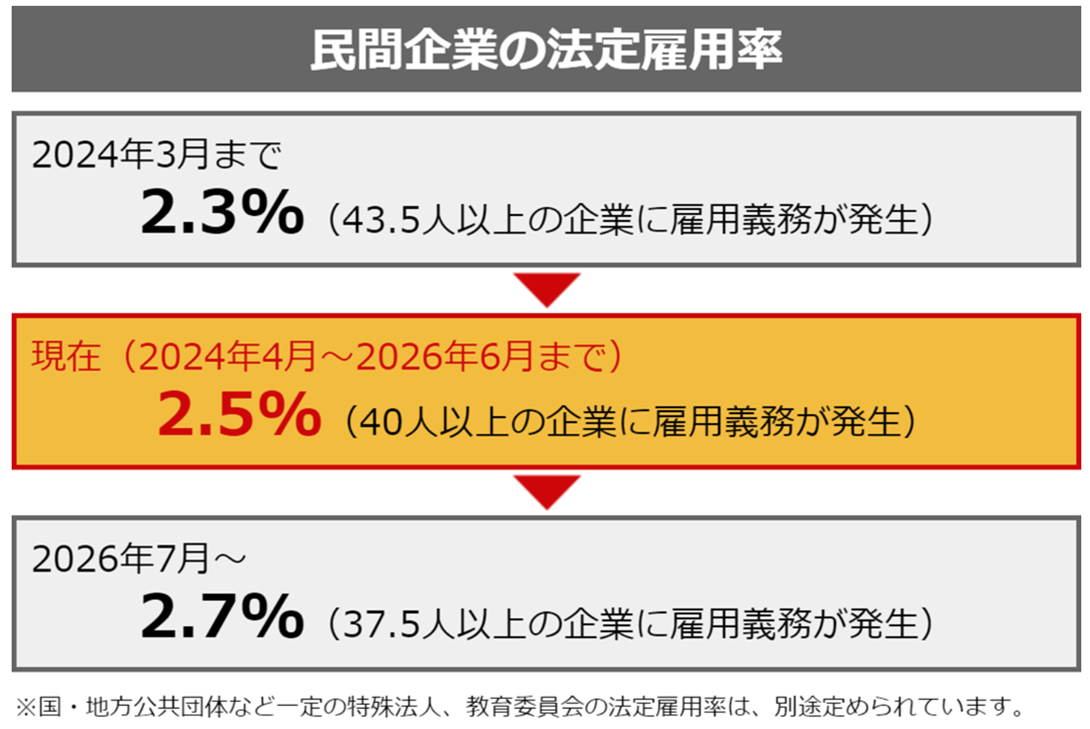

すでにご存知かと思いますが、企業には障害者雇用促進法によって、障がい者の法定雇用率が課せられています。

法定雇用率は断続的に引き上げられており、2024年4月からは「2.5%」となっています。

つまり、40人以上の企業には障がい者の雇用義務があるのです。

さらに、2026年7月からは「2.7%」に引き上げられることが決定しており、その後も引き上げられていくことが予想されます。

こうした雇用率を達成できない場合、納付金の義務が発生したり、行政指導が入るため、法定雇用率の達成だけが目的となってしまう場合もあるのです。

しかし、それでは「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」

というダイバーシティの考え方には沿っておらず、自社にとってプラスになるはずの取り組みが、ただの義務となってしまいます。

そのような事態を避け、自社に価値ある形で障がい者雇用に取り組むために、あらかじめダイバーシティの観点から「目指すべき自社の姿」を明確にしておくことが大切です。

| 【POINT:法定雇用率の達成だけを目的としないために、目指すべき姿を明確にしておくこと】

・ダイバーシティを通じて中長期的にどのような企業価値向上を目指すのか ・目指すべき姿を実現するための目標(KPI)やロードマップ ・ダイバーシティを推進する担当チーム |

こういったことを、経営トップがリードして最初に固めておくことで、「ダイバーシティ」という軸から逸れることなく障がい者雇用に取り組んでいけるはずです。

4. ダイバーシティ推進のために障がい者雇用に取り組むべき企業

ここまでで、ダイバーシティの枠組みの中で障がい者雇用に取り組むことに利点がある一方で、課題もあることがお分かりになったかと思います。

とはいえ、ご紹介したような課題は、ダイバーシティの視点を取り入れるかどうかに限らず、障がい者雇用に取り組む場合に直面しやすいものです。

それならば、ただの義務としてではなく、ダイバーシティの観点から障がい者人材を活用した方がより有意義なはずです。

特に以下のような場合には、その利点も大きくなりやすく、ぜひダイバーシティ推進の一環として障がい者雇用に取り組むべきと言えます。

| ダイバーシティ推進のために障がい者雇用に取り組むべき企業 |

| ・人材獲得に課題を感じている

・多様化する顧客ニーズに備えたい ・社会貢献を重視している |

それぞれのケースについて、もう少し詳しく説明します。

4-1. 人材獲得に課題を感じている

労働力不足は国内で大きな問題となっており、人材の獲得に課題を抱える企業も少なくありません。

そういった企業では、ぜひダイバーシティを推進し、その一環として障がい者雇用に取り組むべきです。

というのも、すでにお伝えしたように、ダイバーシティの一環として障がい者雇用に取り組み、環境・体制を整えることは、障がいの有無に関わらず、優秀な人材の獲得につながるからです。

ダイバーシティや障がい者雇用に積極的であることは、障がいの有無問わず魅力的な要素となり、より多くの求職者から関心を得られます。

結果として、希望通りの人材を獲得しやすくなり、以下のような状況の改善も見込めるはずです。

| 【改善が見込める状況】

・人手不足が常態化している ・募集をかけても希望通りの人材からの応募が少ない ・内定を辞退されることが多い(内定者が他社を選んでしまう) |

こういった状況に心当たりがあるのなら、ぜひ社を挙げてダイバーシティを推進し、障がい者の雇用にも前向きに取り組んでいきましょう。

4-2. 多様化する顧客ニーズに備えたい

企業を経営する中で、顧客ニーズの多様化や、その変化のスピードの速さを感じることもあるのではないでしょうか。

そういったニーズの多様化に備えたいという場合も、ダイバーシティ推進のための障がい者雇用に取り組むべきです。

障がい者を雇用することで、商品・サービスの開発において、健常者には無い新たな視点を得られるからです。

その視点は、障がい者本人や親族はもちろん、高齢者、要介護者、病人などと共通する部分も多く、これまで適切に捉えきれず、満たせなかった顧客ニーズにもアプローチできるようになるはずです。

現在、日本の労働人口の約3人に1人が何らかの疾病を抱えながら働いていると言われています。

また今後、令和18年には日本の人口の3人に1人が65歳以上になると予想されています。

こうした背景を持つ国内市場において、多様なニーズに応えていくためには、障がい者の視点を取り入れた商品・サービスの開発が重要となってくるのです。

参考:

・ 内閣府「高齢化の現状と将来像|令和2年版高齢社会白書」

・厚生労働省「年代別・世代別の課題」

4-3.社会貢献を重視している

成長していく上で、CSRやESGといった社会貢献を重視している企業は多いはずです。

そのような場合も、ぜひダイバーシティ推進の一環として障がい者雇用に取り組むべきです。

ダイバーシティを推進し、障がい者をはじめとした多様な人材を活用することは、労働者不足という社会問題の解消へ向けた取り組みと言えるからです。

また、障がい者に焦点を当てれば、「障がい者の雇用創出・職業の安定確保」といった形で社会に貢献することになります。

そのような社会貢献への姿勢や取り組みを、社内外のステークホルダーに向けて公表すれば、自社の信頼向上にもつながるはずです。

このように、ダイバーシティを推進し、障がい者雇用を推進することは、社会に貢献できると共に、自社にもプラスになる取り組みです。

ここまで読み進められている方は、ダイバーシティ推進に向けて障がい者雇用に取り組もうとお考えになっているのではないでしょうか。

とはいえ、実際どのような取り組み方があるのかイメージしづらい部分もあるかと思います。

そこでここでは、ダイバーシティ推進を目的の一つとして障がい者雇用に取り組んでいる事例をご紹介します。

ぜひ今後のご参考としてみてください。

5-1. プリンター用消耗品のメーカーA社:人材の確保に役立っている事例

プリンター用消耗品のメーカーのA社では、従業員265名のうち3名が障がいのある方がいます。

3名それぞれが、生産管理業務(伝票処理・事務作業など)や品質保証業務(原材料の品質検査・製品の出荷検査など)を行っており、会社にとって不可欠な人材として活躍しています。

| 背景 | ・コンプライアンスの推進を目的とした行動指針を制定した

・社会貢献のための行動憲章に基づいてCSR活動を展開している |

| 雇用するうえでの

工夫 |

・ハローワークと相談し、どのような人にどのような業務をしてもらうか検討

・一般の従業員向けに障がいに関する講習会等を実施 ・口話、筆談、手話などを使ったコミュニケーション |

| 効果 | ・会社にとって不可欠な人材として活躍している

・職場見学に訪れたろう学校の生徒から就職先として高く評価されている →優秀な人材獲得につながりやすい ・入社後に事故や傷病によって障がいを持つことになった従業員の雇用確保にもなる |

A社が障がい者雇用に取り組んでいる背景には、グループ会社全体で定められたコンプライアンスやCSR推進の方針があります。

グループ体制が再編されたタイミング(2003年)で、コンプライアンス推進のための行動指針や、社会貢献を果たすための行動憲章が制定され、これらの指針・憲章に基づいてA社でも障がい者雇用が行われているのです。

またA社では、障がい者雇用を、ダイバーシティを推進するための取り組みの一つとしても捉えており、同社にとってさまざまな意義を持つ取り組みとなっています。

効果としては、コンプライアンス・CSR推進だけに留まらず、人材の確保にもつながり、企業側も大きなメリットを得られていると言えるでしょう。

5-2. 食肉加工会社のB社:障がい者人材が大きな戦力となっている事例

食肉加工会社のB社では、障がい者人材も大きな戦力として活躍しています。

| 背景 | ・企業の成長に伴ってCSRの重要性が高まってきた

・ダイバーシティが注目される中で、多様な人材の確保が経営上必要と考えた |

| 雇用するうえでの

工夫 |

・障がいがあっても安全な業務、障がい特性に適応する業務の切り出し

・採用後も適性を見極めて柔軟に配置転換を実施 |

| 効果 | 障がい者人材が貴重な戦力となっている |

B社では急速に企業規模が大きくなってきた2002年頃から障がい者雇用について意識するようになりました。

食肉業者としての地位が確立されるにつれ、社会的責任(CSR)の重要性も増し、具体的な対応が必要になってきたためです。

また近年では、ダイバーシティが注目される中で、同社においても様々な人材の確保は経営上不可欠であると考え、障がい者雇用により積極的に取り組んでいます。

B社では、障がい者を雇用するうえで、障がいの特性に合わせて業務を切り出し、採用後も柔軟に配置転換を実施するなどの工夫を実施しています。

例えば、聴覚障がいや内部障がいのある従業員は、より複雑な業務である加工作業や営業などを行い、知的障がいや精神障がいのある従業員は、安全を確保しやすいパック詰めや仕分けなどの業務に当たっているのです。

こうした工夫により、障がいのある従業員がそれぞれの業務で自身の能力や長所を発揮でき、大きな戦力として活躍しています。

このことから、先に紹介したA社と同じく、人材確保の面で企業側がメリットを得られていることが分かります。

5-3. 多様な人材を雇用する中でさらなる障がい者の活躍を促進した事例

3つ目の事例として、弊社の提供する農園型障がい者雇用支援を活用されている企業についてもご紹介します。

| 背景 | ・障がい者の雇用が充足し、新規の雇用創出が難しくなってきた

・”Diversity&Inclusion「一人ひとりの個性を大切に」”を行動指針として掲げた |

| 雇用するうえでの

工夫 |

外部の雇用支援(農園型障がい者支援)を活用 |

| 効果 | ・大半の方が定着している

・D&I(Diversity&Inclusion)を体現できた |

クラウドを軸に事業を展開する日本ビジネスシステムズ株式会社様では、元々障がいの有無に関わらず平等な採用活動を実施していました。

その中で、雇用の充足により、障がい者の新規雇用創出が難しくなってきたことや、行動指針の一つとして”Diversity&Inclusion「一人ひとりの個性を大切に」”を掲げたことなどを背景に、弊社の提供する「農園型障がい者雇用支援サービス」を導入していただきました。

| 【農園型障がい者雇用支援サービスとは】

働き口が見つかりづらい地方在住の障がい者と、障がい者を雇用したい企業を結びつけるサービス。 障がいのある方に対しては、地方農園での就労機会を提供し、継続的なサポートを実施しております。 導入企業に対しては、障がい者人材の紹介や、労務管理の支援を提供しております。 詳しくは、「障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH」をご覧ください。 |

とはいえ、農園での雇用受入を開始するにあたり、これまで雇用経験のない知的障がいがある方の定着状況や、社員同士でうまく関係構築できるかという不安もあったそうです。

しかし、実際に雇用を開始した後、大半の方が、

「この仕事が楽しい」

「ここで働くことが楽しい」

と言ってくださったことことから、働きたくても難しい状況にあった方たちが、仕事を通して社会とつながる喜びがあることが感じられ、まさにD&I(Diversity&Inclusion)を体現していると実感されています。

こちらの事例については、以下よりさらに詳しくご覧いただけますので、ぜひご参考ください。

| 事例を詳しくみる |

6. ダイバーシティのための障がい者雇用は企業価値の向上につながる

ここまでお読みになって、ダイバーシティを推進し、障がい者雇用に取り組むことは、自社にとってもプラスに働くことがお分かりいただけたかと思います。

ここで再度、ダイバーシティの一環として障がい者雇用に取り組むメリットを見てみましょう。

| ダイバーシティ推進の一環として障がい者雇用に取り組むメリット |

| ・新たな顧客層を取り込める

・優秀な人材を獲得しやすくなる ・コンプライアンスの強化につながる ・CSRへの取り組みにもなる |

こうして改めて見てみると、これらのメリットがいずれも企業価値の向上に貢献するものであることが分かります。

企業が成長するためには顧客の拡大や優秀な人材の確保が欠かせませんし、ステークホルダーからの信頼を得るには、法令の遵守や社会貢献への取り組みが重要な要素となります。

このように、ダイバーシティの一環として障がい者を雇用することは、企業に「成長」と「信頼獲得」をもたらす取り組みなのです。

これまでは、障がい者雇用に対して、

「法定雇用率を達成しなければいけないから」

「社会的責任を果たさなければならないから」

と、一種の義務として捉えられていたかもしれません。

確かに、障害者雇用促進法で法定雇用率が課せられていることは事実ですし、社会的責任という側面ももちろんあります。

しかし、「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」

というダイバーシティの観点から障がい者雇用に取り組むことで、長期的に見れば企業価値の向上に繋がることが、お分かりいただけたのではないでしょうか。

これまで障がい者人材の雇用を行った経験が無い場合、大きな問題に直面することなく雇用し定着してもらえるか、という懸念もあるのではないでしょうか。

そこで最後に、障がい者人材を雇用してダイバーシティを推進するために実施するべき工夫をご紹介しておきます。

| ダイバーシティのための障がい者雇用で必要な3つの工夫 |

| ・事例から参考にすべきポイントを学ぶ

・柔軟に仕事を割り当てるために業務を整理する ・外部の団体や企業と協力して雇用に取り組む |

一つずつ説明していきます。

7-1. 事例から参考にすべきポイントを学ぶ

他社における事例を知ることは、円滑に障がい者を雇用し定着してもらうために重要です。

成功している事例には、参考にすべきポイントが多くあるからです。

例えば、具体的な事例を見ることで、以下のような項目についてイメージしやすくなるはずです。

| 【事例から学べるポイント】

・どのような障がいのある人にどのような業務を任せるか ・人事や労務面の制度はどうすべきか ・どのような障がいに対してどのような配慮が必要か ・一般の従業員の理解を得るにはどうすべきか |

とはいえ、ただ法定雇用率を達成するためだけに障がい者雇用に取り組む事例を見ても、自社にとってプラスになる知見を得づらい可能性があります。

事例を参考にする際にも、ダイバーシティの推進を念頭に障がい者雇用に取り組んでいるケースを探してみることをおすすめします。

例えば以下のようなサイトで、そういった事例を多数知ることができます。

| ・独立行政法人 高齢・障害者・求職者雇用支援機構「雇用事例リファレンスサービス」

(「フリーワードで探す」の欄に「ダイバーシティ」と入力して検索してみてください) |

7-2. 柔軟に仕事を割り当てるために業務を整理する

障がい者人材を受け入れるに当たり、一度業務を整理してみましょう。

これは、障がいの特性に合わせて柔軟に仕事を割り当てるために大切なことです。

障がいの特性ごとに、適性のある業務もあれば、そうでない業務もあるからです。

例えば、聴覚に障がいのある人なら、パソコンを使った事務処理などは障がいのある従業員と同じようにできる可能性が高いです。

一方、来客対応については不便が大きい場合もあるでしょう。

にも関わらず、「事務職の業務だから来客対応も任せる」というやり方では、障がいのある従業員は働きづらくなってしまいます。

こうした事態を避けるために、社内や部署内に存在する業務を細かく洗い出したうえで整理し、能力を発揮しやすい業務を割り当てることが重要なのです。

さらに、整理する中で業務内容を見直すことで、今まで見落としていた業務課題(例:非効率なフローなど)が見えてきて、一般従業員の業務効率化にもつながります。

障がいの有無に限らず、従業員の働きやすさを追求する意味でも、業務の整理はぜひ行っておきましょう。

7-3. 外部の団体や企業と協力して雇用に取り組む

障がい者雇用は、公的機関や民間企業のサポートを利用しながら取り組むようにしましょう。

これまでに障がい者人材の採用経験が無い中で、単独で知見を身に付け、障がい者を雇用し、適切にマネジメントするのはなかなか難しいことです。

障がい者本人と、自社にとってより良い形で障がい者を雇用していくには、障がい者と密接に関わりながら就業支援などを行っている組織と協力することが得策と言えます。

そのようなサポートが得られる機関・団体としては、以下のようなものがあります。

| 障がい者人材の雇用のサポートを行う組織 |

| 【公的機関・学校】

・就労移行支援事業所 ・障害者就業・生活支援センター ・地域障害者職業センター ・障害者相談支援センター ・障害者就労支援センター(市区町村) ・特別支援学校

【民間企業】 ・障がい者雇用支援事業者 ・障がい者人材紹介事業者 |

ぜひこういったところと協力し、障がいを持つ方と自社の双方にとって、より良い形で障がい者雇用を進めていきましょう。

| ダイバーシティを推進するならぜひ「コルディアーレ農園」をご検討ください | |

| 弊社、株式会社JSHでも、障がい者雇用支援事業者として、「障がいのある方が、個々の特性に応じて安心して長く働ける場所(コルディアーレ農園)」を提供しています。

こうした支援により、就労機会の少ない障がい者と、働く場所の提供が難しい企業様のそれぞれの悩みを解決に導きます。

さらに、障がい者の採用から定着まで一貫して支援させていただくので、障がい者の方にとっても、雇用する企業様にとっても安心してご利用いただけます。 障がい者雇用に取り組み、ダイバーシティの推進を目指すのであれば、ぜひ一度当社の提供する「農園型障がい者雇用支援サービス」の内容をご覧になってみてください。

|

8. まとめ

障がい者雇用とダイバーシティが、どう関係しているかお分かりいただけたでしょうか?

最後に今回の要点をまとめておきます。

まず、前提として、障がい者を雇用することはダイバーシティの推進につながります。

また、企業側には次のようなメリットもあります。

| ダイバーシティ推進の一環として障がい者雇用に取り組むメリット |

| ・新たな顧客層を取り込める

・優秀な人材を獲得しやすくなる ・コンプライアンスの強化につながる ・CSRへの取り組みにもつながる |

一方、以下のような課題には注意が必要です。

| ダイバーシティ推進のための障がい者雇用において課題となること |

| ・合理的配慮が求められる

・社内の理解を得る必要がある ・コストを要する場合もある ・法定雇用率の達成だけが目的になる |

特に以下のような企業は、ダイバーシティ推進のために障がい者雇用に取り組むと良いでしょう。

| ダイバーシティ推進のために障がい者雇用に取り組むべき企業 |

| ・人材獲得に課題を感じている

・多様化する顧客ニーズに備えたい ・社会貢献を重視している |

その際には以下のような工夫が必要となることを覚えておいてください。

| ダイバーシティのための障がい者雇用で必要な3つの工夫 |

| ・事例から参考にすべきポイントを学ぶ

・柔軟に仕事を割り当てるために業務を整理する ・外部の団体や企業と協力して雇用に取り組む |

「ダイバーシティを推進するために障がい者雇用に取り組みたいが、初めてのことなので協力が必要」

「なかなか採用・定着がうまくいかず、ダイバーシティ経営の難しさを感じている」

という場合は、農園型障がい者雇用支援を提供する株式会社JSHに、ぜひ一度ご相談ください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度