コラム詳細

2024/06/12

autorenew2026/01/05

障がい者への支援27つ|あなたが利用できる福祉サービスを徹底解説

「障がい者が受けられる支援にはどのようなものがあるのか?」

「支援内容の違いや利用対象となる障がいを知って、自分に合った支援を受けたい」

障がいのある方やそのご家族、介護をされている方は、より良い毎日を送れるように、支援サービスを有効活用したくて検索されたのではないでしょうか。

また、障がい者を雇用している企業の方も、従業員が受けられる支援を知って、職場定着などの課題解決に繋げたいことと思います。

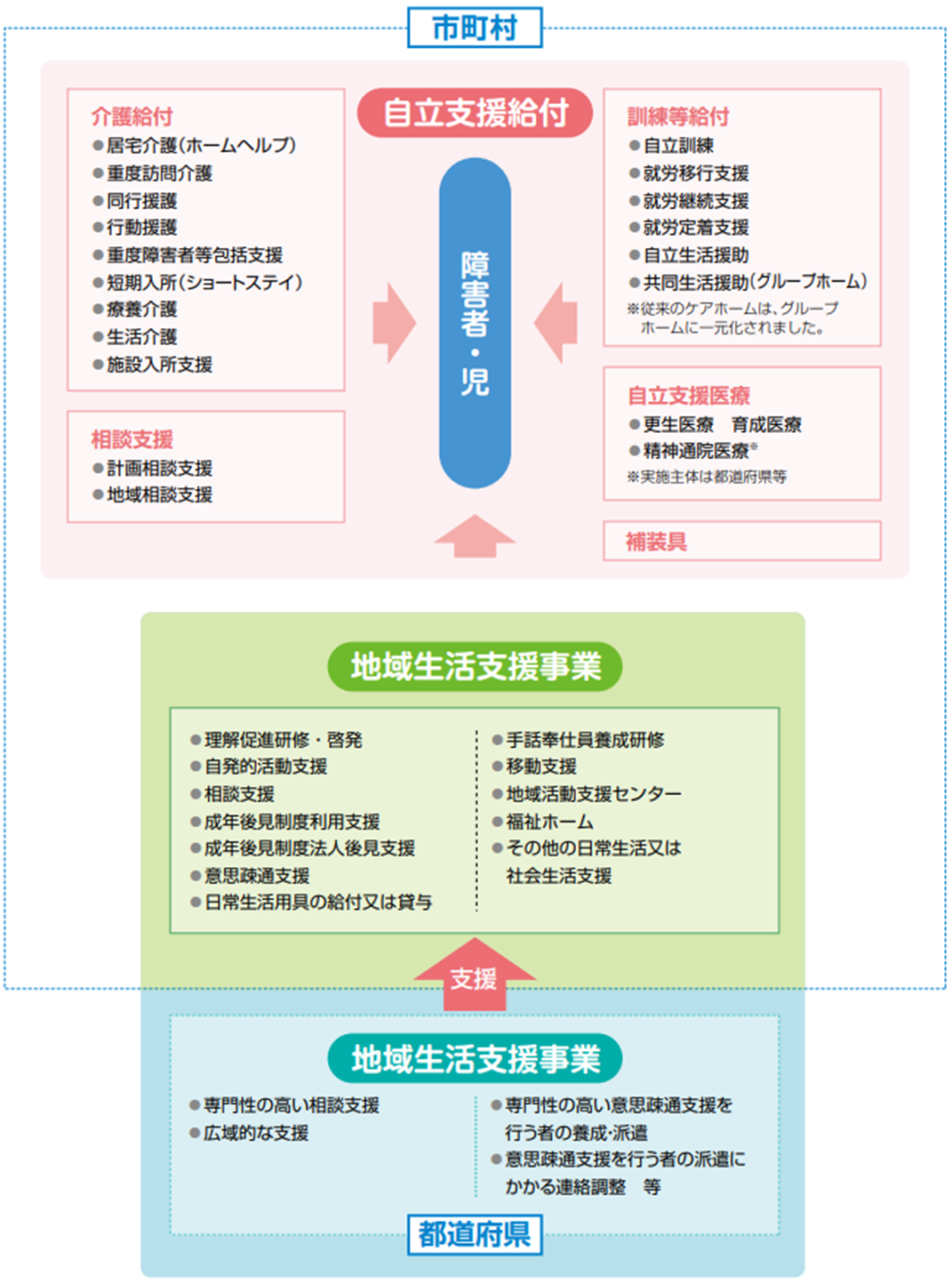

障がい者が受けられる支援は、以下のように多くの種類があります。

出典:厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」

基本的には、皆様にとってより身近な存在である市町村が支援を提供しますが、高い専門性や広域的な支援が必要な場合は、都道府県も加わります。

障がい者の基本的人権が守られるように、多種多様なサービスが展開されていますが、一見しただけでは種類が多過ぎて、あなたが望む支援がどれなのか選びにくいかもしれません。

実際には、市町村の窓口に「私の場合、これとこれは受けられますか?」というように具体的に相談するのがおすすめです。そのためには、予備知識が必要になるでしょう。

そこで、この記事では、以下のように支援サービスを5つにわかりやすく分類し、それぞれの支援内容や利用対象者、利用料などを詳しくご紹介します。

| 障がい者の支援サービスは大きくわけて5つ |

| ・1.障がい者支援(1)介護給付 |

障がい者への支援内容を理解し、あなたに合った支援サービスを利用できるように、ぜひ最後まで読み進めていただけると幸いです。

【目次】

1. 障がい者支援(1)介護給付

2. 障がい者支援(2)訓練等給付

3. 障がい者支援(3)相談支援

4. 障がい者支援(4)自立支援医療

5. 障がい者支援(5)地域生活支援

6. 市町村だけでなく企業が障がい者への支援でするべきこと

7. まとめ

「介護給付」は、介護を必要とする障がい者が、日常生活を送るために必要なサービスを受けられるものです。

支援を受ける場所と時間帯に応じて、以下の3つに分類できます。

| 訪問系 | ヘルパーを自宅に呼んで、支援を受ける |

| 日中活動系 | 病院や障がい者施設等で、日中における支援を受ける |

| 施設系 | 障がい者施設等で、夜間における支援を受ける |

いつ、どこで支援を受けたいのかに合わせて、さらに以下の9種類の介護給付の中から選ぶことが可能です。

| 介護給付 | ||

| 訪問系 | 居宅介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーによる自宅での介護 |

| 重度訪問介護 | 常に介護が必要な重度の肢体不自由者や、知的障がい者、精神障がい者が受けられる比較的長時間の自宅での介護 | |

| 同行援護 | 視覚障がい者が移動時に受けられる支援 | |

| 行動援護 | 常時介護を必要とする人が外出時などに受けられる支援 | |

| 重度障害者等包括支援 | 常時介護を必要とする人への包括的支援 | |

| 日中活動系 | 短期入所(ショートステイ) | 介護の必要性が非常に高いにもかかわらず、病気などで自宅で介護する人が不在になった障がい者(児)が、施設に短期間入所できる支援 |

| 療養介護 | 病院等に入院している障がい者が、主に昼間に受けられる支援 | |

| 生活介護 | 障がい者支援施設等で、主に昼間に、支援と創作的活動や生産活動の機会を提供 | |

| 施設系 | 施設入所支援 | 障がい者支援施設に入所する人に、主に夜間から早朝にかけて提供される支援 |

これらの支援は、主に、市町村が承認した障害支援区分を元に、個別に支給決定がなされます。

なお、既に障害支援区分が決定している方は、その区分を基準に、受けたい支援を考えてみましょう。

| 障害支援区分とは? |

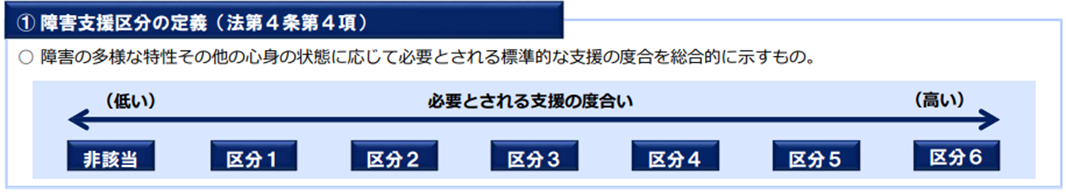

| 障害支援区分とは障害者総合支援法に基づき定められたもので、以下のように、1~6段階に分かれています。

出典:厚生労働省「障害者総合支援法における『障害支援区分』の概要」

支援の度合いが最も低いのが区分1で、区分6へと数字が大きくになるにつれて、支援度合いが高くなります。

障害支援区分の有効期間は3年なので、有効期限後も福祉サービスを利用する場合は、再度市町村窓口に申請して、認定を受けましょう。

|

1-1.居宅介護(ホームヘルプ)

居宅介護は、日常生活を営む上で支障がある障がい者・障がい児を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される基本支援です。

いわゆるホームヘルプで、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの介護を始めとする、生活全般にわたる援助が受けられます。

居宅介護の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 ・障がい児 |

| 対象 | 障害支援区分が区分1以上(障がい児はこれに相当する支援の度合)である人

※ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合、次のいずれにも該当する支援の度合(障がい児は、これに相当する支援の度合)であること (1)障害支援区分が区分2以上に該当していること (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること ・歩行…「全面的な支援が必要」 ・移乗…「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」 ・移動…「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」 ・排尿…「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」 ・排便…「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」 |

| 支援内容 | ・自宅における入浴、排泄、食事などの介護

・自宅における調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助 ・病院等の通院の付き添い(通院時の車両への乗降介助も含む) |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担で、食費や光熱費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

生活全般にわたる援助が受けられる居宅介護の利用は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・基本的には、1回の利用時間が身体介護は3時間以内、家事援助は1.5時間以内のため、短時間の援助でかまわない、比較的軽度の障がい者

・障がいによってできない家事があるけれど、家事代行サービスを利用するのは、費用負担が大きい人 ・65歳以上になると、介護保険サービスへと切り替えになるため、65歳未満の障がい者 |

1-2.重度訪問介護

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者や、重度の知的障がい、または精神障がいにより、行動上著しい困難がある人(常に介護を必要とする人)が自宅で受けられる支援です。

認定条件をクリアすると、比較的長時間にわたる支援サービスを、総合的・継続的に受けられるようになります。

重度訪問介護の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | 障害支援区分が区分4以上(病院等に入院または入所中に利用する場合は区分6であって、以前から重度訪問介護を利用していた人)であって、次のいずれかに該当する人

1 次のいずれにも該当する人 (1)二肢以上に麻痺等があること (2)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行・移乗・排尿・排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

2 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人 |

| 支援内容 | ・自宅での入浴、排泄、食事などの介護

・自宅における調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助 ・外出時における移動支援など ※入院時も一定の支援が可能 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担で、食費や光熱費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

「障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人」とありますが、行動関連項目等とは、以下の12項目のことです。

| ・コミュニケーション

・説明の理解 ・大声・奇声を出す ・異食行動 ・多動・行動停止 ・不安定な行動 ・自らを傷つける行為 ・他人を傷つける行為 ・不適切な行為 ・突発的な行動 ・可食・反すう等 ・てんかん発作の頻度(これのみ医師意見書による) |

それぞれ程度に応じて、0・1・2の3段階で点数化されます。上記の項目の合計点が10点以上で、他条件もクリアしている場合、重度訪問介護が受けられます。

比較的長時間にわたる支援を受けられる重度訪問介護は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・常に介護が必要な重度の肢体不自由者や、知的障がい者、精神障がい者で、住み慣れた自宅での生活を希望する人

・65歳以上になると、介護保険サービスへと切り替えになるため、65歳未満の障がい者 |

1-3.同行援護

同行援護とは、視覚障がいにより、移動に著しい困難がある障がい者(児)が外出できるように、ヘルパーに同行してもらって、移動に必要な情報提供や援護、援助が行われる支援です。

視覚障がいがある方は、同行援護を利用できると、行動範囲を広げられます。

同行援護の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・難病患者 ・障がい児 |

| 対象 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障害者等で、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障がい」「視野障がい」「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ「移動障がい」の点数が1点以上の人

※障害支援区分の認定を必要としない |

| 支援内容 | ・移動に必要な視覚的情報提供(代筆・代読を含む)

・移動の援護等の外出支援 ・排泄、食事などの介護 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担で、食費や交通費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

同行援護アセスメント調査票とは、以下の4項目を、それぞれ程度に応じて、0・1・2の3段階で点数化したものです。

| ・視力障がい

・視野障がい ・夜盲 ・移動障がい |

初めて利用する場合は、障がい者の方が使いやすいコミュニケーションツールを用意しておくと、より外出がスムーズになるでしょう。

同行援護は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・視覚障がい者で、医療機関の通院や買い物など、日常生活で必須となる外出に不安がある人

・視覚障がい者で、美容院や旅行など、余暇の外出で不安がある人※通勤、通学、通所、ギャンブルなどの外出は利用不可 |

同行援護と似た支援に、市町村による地域生活支援の移動支援がありますが、移動支援のヘルパーは代読・代筆に慣れていないため、特別な理由がない限り、視覚障がい者は同行援護の利用がおすすめです。

1-4.行動援護

行動援護とは、知的障がいや精神障がいによって、1人で行動することが難しく、常時介護を必要とする人が受けられる支援です。

特に初めての場所に外出する場合、不安定になったり、不安を紛らわせるために、急に道路に飛び出したり、反対に動かなくなったりと、不適切な行動が出ることがあります。

行動援護を受けられると、事前に目的地での行動をわかりやすく説明するなどの予防的対応や、問題行動が起きたときに適切におさめる制御的対応を任せられます。

行動援護の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・知的障がい者

・精神障がい者 ・難病患者 ・障がい児 |

| 対象 | 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障がい児はこれに相当する支援の度合)である人 |

| 支援内容 | ・行動するときに生じ得る危険を回避するために必要な支援

・外出時における移動中の介護(外出前後の着替えも含む) ・排泄や食事などの介護 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担で、食費や交通費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

「障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人」とありますが、行動関連項目等とは、以下の12項目です。

| ・コミュニケーション

・説明の理解 ・大声・奇声を出す ・異食行動 ・多動・行動停止 ・不安定な行動 ・自らを傷つける行為 ・他人を傷つける行為 ・不適切な行為 ・突発的な行動 ・可食・反すう等 ・てんかん発作の頻度(これのみ医師意見書による) |

それぞれ程度に応じて、0・1・2の3段階で点数化されます。

上記項目の合計点が10点以上で、障害支援区分が区分3以上の場合、行動援護が受けられます。

同行援護は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・知的障がいや精神障がいがあって、1人で行動するのが難しい人

・常時介護が必要な人 |

1-5.重度障害者等包括支援

重度障害者等包括支援とは、常時介護が必要で、意思疎通が難しい障がい者を対象に、居宅介護やその他の複数のサービスが包括的に提供されるものです。

これらのサービスは、個別支援計画に基づいて、同一の事業者から提供されます。

重度障害者等包括支援の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 ・障がい児 |

| 支援内容 | 以下、複数のサービスを包括的に行う

・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・生活介護 ・短期入所 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担で、食費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

対象は、障害支援区分が区分6(障がい児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する人のうち、意思疎通に著しい困難があり、次のいずれかに該当する人です。

| 類型 | 状態像 | |

| 重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態にある障がい者のうち、右のいずれかに該当する人 | 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障がい者

(Ⅰ類型) |

・筋ジストロフィー

・脊椎損傷 ・ALS(筋萎縮性側索硬化症) ・遷延性意識障がい等 |

| 重度知的障がい者(Ⅱ類型) | ・重症心身障がい者等 | |

| 障害者支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人 | ・強度行動障がい等 | |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

筋ジストロフィーやALS(筋萎縮性側索硬化症)の方は、この重度障害者等包括支援が受けられる可能性があります。

重度障害者等包括支援は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・自宅と通所先での生活介護、短期の入所など、切れ目のない支援を受けたい人

・支える家族が高齢だったり、介護負担が大きい人 |

1-6.短期入所(ショートステイ)

短期入所とは、介護の必要性が非常に高いにもかかわらず、病気などで自宅で介護する人が不在になった障がい者(児)が、障がい者支援施設や児童福祉施設に短期間入所し、支援を受けられるものです。

具体的には、入浴や排泄、食事、着替え、移動などの介助だけでなく、夜間の見守りなど、必要な支援が提供されます。

短期入所の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 ・障がい児 |

| 対象 | 【福祉型(障害者支援施設等において実施)】

(1)障害支援区分が区分1以上である障がい者 (2)障がい児に必要とされる支援の度合に応じて、厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児

【医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)】 遷延性意識障がい児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する人、及び重症心身障がい児・者など |

| 支援内容 | ・施設で短期間、夜間も含め、入浴、排泄、食事の介護など |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担で、食費や日用品費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

短期入所は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・介護者が一時的に入院したり、旅行したりする人

・30日を超えない範囲であれば利用できるため、介護者の負担軽減のためにショートステイしたい人 |

1-7.療養介護

療養介護とは、病院等に入院している障がい者に対して、主に昼間に、機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、日常生活上の世話を行うものです。

療養介護サービスの一環として提供される医療行為については、療養介護医療として保険適用されるので、確認するメリットは大きいでしょう。

療養介護の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者として次に掲げる人

(1)障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている人 (2)障害支援区分5以上に該当し、次の1から4のいずれかに該当する人であること。 1 重症心身障がい者、または進行性筋萎縮症患者 2 医療的ケアの判定スコアが16点以上の人 3 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人で、医療的ケアの判定スコアが8点以上の人 4 遷延性意識障がい者で、医療的ケアの判定スコアが8点以上の人 (3) (1)及び(2)に準じる人として市町村が認めた人 (4)改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に入所した人、または改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入院した人で、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(1)及び(2)以外の人 |

| 支援内容 | ・医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担で、食費や日用品費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

医療ケアの判定スコアの算定方法については、厚生労働省「医療的ケア及び医療的ケアスコアについて」をご覧ください。

このような療養介護は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・長期入院中に、医療的なケアと同時に日常的な介護を受けたい人

・長期入院中の生活の質を向上させたい人 |

1-8.生活介護

生活介護とは、常に介護を必要とする障がい者に対して、障がい者支援施設等で、主に昼間に、入浴、排泄、食事などの介護が行われるとともに、創作的活動や生産活動の機会が提供されるものです。

生活介護の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる人

(1)障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上の人 (2)年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上の人 (3)生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する人で、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低く、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた人

[1]障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者) [2]法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している人 [3]平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している人 [4]新規の入所希望者(障害支援区分1以上の人) |

| 支援内容 | ・昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担で、食費や日用品費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

「創作的活動・生産活動」が何か気になるところだと思いますが、具体的には以下のようなものがあります。

| ・手芸

・園芸 ・陶芸 ・絵画 ・折り紙 ・お菓子作り ・農作物の栽培・販売 |

生産活動の場合、体や手先を動かして気分転換しつつ、施設側で設定された金額の工賃(最低金額等の規定なし)を受け取ることができます。

このような生活介護は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・創作的活動や生産活動を通して、さまざまな活動に取り組み、社会参加への足がかりを作りたい人

・創作的活動や生産活動を通して、自立に向けた自信を付けたい人 ・施設に入所している人で、創作的活動や生産活動に取り組んでみたい人 |

1-9.施設入所支援

施設入所支援とは、障がい者支援施設に入所する人に対して、生活介護や自立訓練、就労移行支援の日中活動と合わせて、主に夜間から早朝にかけて提供されるサービスです。

夜間における居住の場が提供され、入浴、排泄、食事などの介護が行われます。

施設入所支援の詳細は、以下の通りです。

【施設入所支援の詳細】

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | (1)生活介護を受けている人で障害支援区分が区分4(50歳以上は区分3)以上の人

(2)自立訓練、就労移行支援または就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる人、または通所によって訓練を受けることが困難な人 (3)特定旧法指定施設に入所していた人で、継続して入所している人、または、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な人のうち、(1)又は(2)に該当しない人、もしくは就労継続支援A型を利用する人 (4)平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障がい児施設(指定医療機関を含む)に入所していた人で、継続して入所している人 |

| 支援内容 | ・夜間や休日の入浴、排泄、食事の介護など |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担で、食費や日用品費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

以前は日中と夜間のサービスが総合的に提供されていましたが、適切な支援を受けられないケースがあったため、現在のように、夜間におけるサービスは施設入所支援に分類されています。

このような施設入所支援は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・障がい者施設に入所する重度障がいのある人

・障がい者施設に入所していて、日中は生活介護や自立訓練などの支援を受けている人 ・支える家族が高齢だったり、介護負担が大きい人 |

| 介護給付の利用方法はこちら |

| 厚生労働省「利用の手続き」によると、介護給付を利用する場合、以下の手順で申し込み手続きを行います。

1.相談・申し込み(市町村の相談支援事業者) 2.利用申請 3.心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村) 4.障害支援区分の一次判定(市町村) 5.二次判定(審査会で医師意見書が反映される) 6.障害支援区分の認定(市町村) 7.地域生活、就労、日中活動、介護者、居住などの勘案事項調査(市町村) 8.サービスの利用意向の聴取(市町村) 9.支給決定(市町村)

このように、申込みを行ってから、実際に介護給付を利用できるようになるまで、複数の段階があるため、数か月かかることも珍しくありません。

介護給付の利用を検討している方は、時間の余裕を持ち、まずは市町村窓口に相談に行きましょう。 |

訓練等給付は、自立に必要な、生活や就労に関する訓練を受けたい障がい者に提供される支援です。

訓練が行われる場所に応じて、以下の2つに分類できます。

| 居住系 | 自宅や共同生活を行うグループホームで、支援を受ける |

| 通所系 | リハビリ施設や事業所で、支援を受ける |

どこで、どのような支援を受けたいのかに合わせて、さらに以下の8種類の訓練等給付の中から、選ぶことが可能です。

| 介護給付 | ||

| 居住系 | 自立生活援助 | 一人暮らしなどの障がい者に対する支援 |

| 共同生活援助(グループホーム) | グループホームに入居して、援助が受けながら共同生活を行う | |

| 通所系 | 自立訓練(機能訓練) | 身体障がい者や難病患者のリハビリテーション |

| 自立訓練(生活訓練) | 知的障がい者や精神障がい者の、生活能力の維持向上のための支援 | |

| 就労移行支援 | 一般企業での就労を希望する人に向けた、就労に必要な知識や能力向上のための訓練 | |

| 就労継続支援(A型) | 一般企業での就労が困難な障がい者に、雇用契約を結んで働く場を提供 | |

| 就労継続支援(B型) | 一般企業での就労が困難な障がい者に、雇用契約を結ばずに、働く場を提供 | |

| 就労定着支援 | 就労移行支援や就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て、就職した障がい者の就労継続を図る支援 | |

これらの支援は、市町村が主体となって、個別支援計画が作成され、正式に支給決定されます。

支援内容の違いや、あなたがどれを選べばいいのかを理解できるように、参考にしてみましょう。

2-1.自立生活援助

自立生活支援は、自宅で生活する一人暮らしなどの障がい者に対して、定期的な巡回訪問やその時々の対応によって、問題がないか把握し、必要な支援を行うものです。

障がい者本人にはそのつもりがなくても、服薬を忘れていたり、ゴミが散乱していたりするのはよくあることです。定期訪問によって、問題が大きくなる前にサポートしてもらえます。

自立生活援助の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | 障がい者支援施設、もしくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障がい者、または居宅で単身であるため、もしくは同居家族等が障がいや疾病等のため、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障がい者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1)障がい者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障がい者等で、理解力や生活力等に不安がある人 (2)現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な人(※1) (3)障がい、疾病等の家族と同居しており(障がい者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めない(※2)ため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者

※1の例 (1)地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた人等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合 (2)人間関係や環境の変化等により、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合(家族の死亡、入退院の繰り返し 等) (3)その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合

※2の例 (1)同居している家族が、障がいのため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合 (2)同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合 (3)同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合 (4)その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合 |

| 支援内容 | ・定期的な巡回、または随時通報を受けて訪問を行う

(食事、洗濯、掃除などに課題はないか、公共料金や家賃に滞納はないか、体調に変化はないか、地域住民との関係は良好かなどを確認し、状況に応じて相談や医療機関等との連絡調整が行われる) ・障がい者が自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

家事や掃除などを代行してもらうのではなく、どのようにして生活すればいいのかを一緒に考えてもらうサービスと考えましょう。

障がい者の自立を促すための支援になるため、利用期限は1年ですが、原則として更新は1回まで認められています。最長で2年の利用が可能です。

このような施設入所支援は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・一人暮らしに必要な理解力、生活力に不安がある障がい者

・「トイレが詰まった」「近隣住民とトラブルになった」など、緊急時の相談先がほしい人 |

2-2.共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助は、24時間、相談や介護、その他の日常生活上の援助が受けられる共同生活を行う住居(グループホーム)に入居するものです。

障がい者支援施設よりも自由な環境で、一人暮らしよりもにぎやかに生活できるのがメリットです。

共同生活援助の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | 障がい者

(身体障がい者については、65歳未満の人、または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス、もしくはこれに準ずるものを利用したことがある人に限る) |

| 支援内容 | ・入浴、排泄、食事などの介護

・調理、洗濯、掃除などの家事 ・日常生活、社会生活上の相談、助言 ・就労先やその他の関係機関との連絡 ・日常生活上の援助 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担、食費や家賃などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

グループホームには以下の4種類がありますが、介護サービス包括型の利用者数が圧倒的に多いのが、現状です。

| 介護サービス包括型 | 主に夜間や休日に介護、援助が必要な人に、当該事業所職員がサービス提供

(利用者数12万2,220人) |

| 日中活動サービス支援型 | 夜間や休日だけでなく、日中も介護、援助が必要な人に、当該事業所職員がサービス提供

(利用者数3,977人) |

| 外部サービス利用型 | 主に夜間や休日に介護、援助が必要な人に、外部の居宅介護事業所職員がサービス提供

(利用者数1万5,613人) |

| サテライト型 | 人暮らしに近い状態で暮らし、困ったときだけ援助を受ける |

参考:厚生労働省「障害者の居住支援について」

このような共同生活援助は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・障がい者支援施設よりも地域住民との交流がしやすいので、自由に暮らしたい人

・具合が悪くなったらすぐに助けてもらえるので、一人暮らしには不安がある人 |

2-3.自立訓練(機能訓練)

自立訓練(機能訓練)は、身体障がい者や難病患者が、自立した日常生活や社会生活が送れるように、身体機能や生活能力の維持向上のためのリハビリテーションが提供されるものです。

体を動かしづらい障がい者には歩行訓練や起きがり訓練などが行われ、視覚障がい者の場合は、点字訓練や録音再生機器の訓練が行われることもあります。

自立訓練(機能訓練)の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・難病患者 |

| 対象 | 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1)入所施設・病院を退所・退院した人で、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な人 (2)特別支援学校を卒業した人で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な人 等 |

| 支援内容 | 障がい者支援施設や障害福祉サービス事業所に通所して、次の支援を受ける

・理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション ・食事、入浴、健康管理等の生活等に関する相談、助言 ・その他の必要な支援 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担、食費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

利用期間は1年6か月(頸椎損傷による四肢麻痺などの場合は3年間)ですが、引き続き支援を利用することで、効果改善が見込まれる場合は、例外的に最大1年間の更新が可能です。

基本的には、通所による訓練となりますが、個別支援計画の進捗状況によっては訪問による訓練も可能です。在宅生活に移行した場合も、6か月以上の相談援助が受けられます。

このような自立訓練(機能訓練)は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・身体機能の維持、向上を希望する人

・日常生活での動作をどのように行えばいいのか訓練したい人 |

2-4.自立訓練(生活訓練)

自立訓練(生活訓練)は、知的障がい者や精神障がい者が、自立した日常生活や社会生活が送れるように、生活能力の維持向上のための支援が提供されるものです。

内容は、家事や金銭管理、公共交通機関の利用方法だけでなく、社会ルールやマナーの習得まで、多岐にわたります。

自立訓練(生活訓練)の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・知的障がい者

・精神障がい者 |

| 対象 | 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1)入所施設・病院を退所・退院した人で、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な人 (2)特別支援学校を卒業した人、継続した通院により症状が安定している人等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な人 等 |

| 支援内容 | 障がい者支援施設や障害福祉サービス事業所に通所して、次の支援を受ける

・入浴、排泄、食事などに関する自立した日常生活を営む為に必要な訓練 ・地域生活のルール、マナー等に関する相談、助言 ・その他の必要な支援 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担、食費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

利用期間は2年間ですが、長期入院していたなどの理由がある場合は、3年間利用できます。

基本的には、通所による訓練ですが、個別支援計画の進捗状況によっては訪問による訓練も可能です。在宅生活に移行した場合も6か月以上の相談援助が受けられます。

自立訓練(生活訓練)は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・日常生活をスムーズに送れるようにしたい知的障がい者、精神障がい者

・地域生活を送る不安が大きい知的障がい者、精神障がい者 |

2-5.就労移行支援

就労移行支援は、一般企業での就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練が行われるものです。

目指したい職種に合わせて、エクセルやワード、プログラミングなどのスキルを身に着けられるでしょう。

就労移行支援の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | 就労を希望する65歳未満の障がい者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人。具体的には次のような例が挙げられます。

(1)就労を希望する人で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得、もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な人 (2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する人 ※ただし、65歳以上の人は、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く)に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたもので、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた人に限り対象とする |

| 支援内容 | 【一般型】最長2年間

・生産活動 ・職場体験、その他の活動の機会の提供を通じて行う、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練 ・求職活動に関する支援 ・利用者の適性に応じた職場の開拓 ・就職後における職場への定着のために必要な相談や支援

【養成施設型】3年または5年間 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の学校、または養成施設において、それぞれの免許を取得すための支援 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担、食費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

就労移行支援事業所によって、身に着けられるスキルが異なるので、入所前に見学して、過去の就職実績を確認するようにしましょう。

このような就労移行支援は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・就労経験や実務経験が乏しく、現時点で一般企業への就職が難しい人

・体調が安定していて、ある程度準備をしてから一般企業に就職したいと希望している人 (体調が不安定な場合は、まずは就労継続支援を利用するのがおすすめ) |

2-6.就労継続支援(A型)

就労継続支援(A型)は、一般企業での就労が困難な障がい者に対して、雇用契約を結んで働く場が提供されるものです。

事業所によって異なりますが、パソコンスキルや、接客・販売スキル、清掃スキルなを身に着けられます。

このような就労継続支援(A型)の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | 企業等に就労することが困難な人で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な人。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった人 (2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった人 (3) 企業等を離職した人等就労経験のある人で、現に雇用関係がない人 ※65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたもので、65歳に達する前日に就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた人に限り対象とする |

| 支援内容 | ・雇用することによる就労機会の提供

・就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担、食費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

現時点では一般企業で働くことが難しくても、A型事業所なら雇用契約を結んで、支援を受けてスキルを身ににけることができます。最低賃金以上の給料を得ることも可能です。

A型事業所の詳しい仕事内容や給与額、事業所選びのポイントを、「就労継続支援A型事業所を解説!雇用形態、対象者、仕事内容、給与額は?」でご紹介しているので、ぜひご覧ください。

就労継続支援(A型)は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・一般企業で働くのは難しいけれど、支援を受けながら働きたい人

・金額にこだわらず、給料を得たい人 |

2-7.就労継続支援(B)

就労継続支援(B型)は、一般企業での就労が困難な障がい者に対して、雇用契約を結ばずに、働く場が提供されるものです。

A型事業所とは違って、雇用契約は結ばないため、最低賃金は適用されませんが、作業の対価として、工賃を受け取ることができます。

就労継続支援(B型)の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない人や、一定年齢に達している人などで、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される人。具体的には次のような例が挙げられます。

(1)就労経験があって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった人 (2)50歳に達している人、または障害基礎年金1級受給者 (3)(1)及び(2)のいずれにも該当しない人で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者 (4)障がい者支援施設に入所者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた人 |

| 支援内容 | ・就労機会の提供

・就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担、食費などは実費負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

事業所によって、作業内容や雰囲気が異なるので、事前に見学して、得られる工賃にも納得した上で利用申し込みをするようにしましょう。

このような就労継続支援(B型)は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・年齢や体力の関係で、一般企業への就労を目指すのは難しい人

・体調が安定しておらず、体調に合わせて通いたい人 |

2-8.就労定着支援

就労定着支援は、就労移行支援や就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て、就職した障がい者の就労継続を図る支援を行うものです。

就職によって環境が変わり、生活リズムが掴めなかったり、体調管理が難しくなったりする障がい者に対して、より良い環境づくりができるように提案が行われます。

就労定着支援の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | 就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障がい者で、就労を継続している期間が6か月を経過した障がい者

(病気や障がいにより通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障がい者で、就労を継続している期間が6か月を経過した障がい者も含む) |

| 支援内容 | ・事業所の事業主、障害福祉サービス事業者、医療機関、その他の人との連絡調整

・雇用に伴って生じる日常生活、または社会生活を営む上での問題に関する相談、指導、助言、その他の必要な支援 |

| 利用料 | z利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「障害者の利用者負担」をご覧ください |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

障がい者が企業に対して要望を伝えることはすが、就労定着支援員が間に入ることで、企業と障がい者の相互理解が深められ、安定的に働き続けやすくなります。

このような就労定着支援は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・就労移行支援や就労継続支援を利用して、一般企業に就職した人

・企業で働くにあたって、さまざまな課題や不安がある障がい者 |

| 訓練等給付の利用方法 |

| 厚生労働省「利用の手続き」によると、訓練等給付を利用する場合、以下の手順で申し込み手続きを行います。

1.相談・申し込み(市町村の相談支援事業者) 2.利用申請 3.心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村) 4.地域生活、就労、日中活動、介護者、居住などの勘案事項調査(市町村) 5.サービスの利用意向の聴取(市町村) 6.暫定支給決定(市町村) 7.訓練・就労評価項目に沿った個別支援計画を作成 9.支給決定(市町村)

暫定支給決定後、一定期間サービスを利用して、障がい者の利用意志と、サービスが適切かどうかの確認が行われてから、個別支援計画を作成して、その結果を踏まえて本支給決定が行われます。

市町村によって異なりますが、申し込みから支給決定まで時間がかかる場合があるので、時間の余裕を持って、市町村窓口に相談するようにしましょう。 |

相談支援とは、障がい者が置かれている状況や抱えている悩みを一緒に考え、さまざまな情報提供をしてもらえるものです。

あなたの状況で利用できる支援を見逃さないためにも、まずは相談支援を利用してみましょう。

障がい者に対して行われる相談支援は以下の5種類があり、地域の状況に応じて、柔軟に対応してもらうことができます。

| 介護給付 | |

| 計画相談支援・障がい児相談支援 | 障害福祉サービス等の利用計画についての作成、見直し相談 |

| 地域移行支援・地域定着支援 | 病院や障がい者支援施設から出た障がい者が、スムーズに地域生活に移行・定着できるように行われる支援 |

| 障害者相談支援 | 障がい者が一般的な相談をしたい時に利用 |

| 住宅入居等支援 | 障がい者が一般住宅に入居して生活したい場合に利用 |

| 成年後見制度利用支援 | 障がい者本人で障害福祉サービスの利用契約ができない場合に利用 |

それぞれの支援対象や、支援内容について詳しくご紹介するので、利用できるものはないか、ぜひ参考にしてみましょう。

3-1.計画相談支援・障害児相談支援

計画相談支援・障害児相談支援は、障害福祉サービス等の利用計画についての作成、見直しにおける相談ができるものです。

ここまでざっと確認されていて、障害福祉サービスには多くの種類があるので、適切な支援はどれか、組み合わせることは可能かなど、わからない点が出ているのではないでしょうか。

そんなときに、市町村や相談支援事業者が相談に乗ってくれて、一緒に利用計画を作成してくれます。

計画相談支援・障害児相談支援の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 ・障がい児 |

| 対象 | 【計画相談支援】

・障害福祉サービスを申請した障がい者、または障がい児で、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人 ・地域相談支援を申請した障がい者で、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人 ※介護保険制度のサービスを利用する場合、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合

【障害児相談支援】 障害児通所支援を申請した障がい児で、市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた人 |

| 支援内容 | ・障害福祉サービス等を申請した障がい者(児)への、サービス等利用計画の作成

・支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング) |

| 利用料 | 無料 |

| 相談窓口 | 市町村

(指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者) |

参考:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」

障害福祉サービス等を申請した障がい者(児)に、サービス等利用計画の作成や、支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行うと、事業者側に、以下のいずれかが支給される仕組みです。

| ・計画相談支援給付費

・障害児相談支援給付費 |

このような計画相談支援・障害児相談支援は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・これから障害福祉サービスの利用を検討している人

・障害福祉サービスを利用していて、支援内容を変えたいが、どれが利用できるかわからない人 |

3-2.地域移行支援・地域定着支援

地域移行支援・地域定着支援は、病院や障がい者支援施設から出た障がい者が、スムーズに地域生活に移行・定着できるように行われる支援のことです。

障がい者がその地域で生活できるようになるには、以下のような地域での適切な支援や、相談体制の確保が必要になります。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | 【地域移行支援】

・障がい者支援施設等に入所している障がい者 ・精神科病院に入院している精神障がい者(1年以上の入院者を原則に市町村が必要と認める人)

【地域定着支援】 以下の人のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる人 ・居宅において単身で生活する障がい者 ・居宅において同居している家族等が障がい、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障がい者 |

| 支援内容 | 【地域移行支援】

・入所施設に入所している障がい者や、精神科病院に入院している精神障がい者に対する、住居の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談 ・地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援

【地域定着支援】 ・居宅で単身等で生活する障がい者で、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる人に対する、常時の連絡体制の確保 ・障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援 |

| 期間 | 【地域移行支援】

6か月以内(地域生活への移行が具体的に見込まれる場合、6か月以内で更新可)

【地域定着支援】 1年以内(地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合は、1年以内で更新可) |

| 利用料 | 無料(食費や交通費などは実費負担) |

| 相談窓口 | 指定一般相談支援事業者 |

参考:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」

地域移行のための障害福祉サービス等への同行支援を受けたり、障がい特性によって生じた緊急事態に駆け付けてもらったりした場合、事業者側に、以下のいずれかが支給される仕組みです。

| ・地域移行支援サービス費

・地域定着支援サービス費 |

このような地域移行支援・地域定着支援は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・退所退院後の生活で、どのサービスを利用したらいいのか不安がある障がい者

・一人暮らしや、同居していても家族からの支援が見込めない障がい者 |

3-3.障害者相談支援

障害者相談支援は、障がい者が一般的な相談をしたい時に利用できるものです。

障がい者の福祉に関するさまざまな問題について、障がい者からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援を行います。

そのほか、権利擁護のために必要な援助も行われています。

障害者相談支援の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | ・障がい者やその保護者など |

| 支援内容 | ・福祉サービスを利用するための情報提供、相談

・社会資源を活用するための支援 ・社会生活力を高めるための支援 ・ピアカウンセリング ・専門機関の紹介 ※内容は各市町村によって異なる |

| 相談窓口 | 市町村(市町村から委託された指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者) |

参考:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」

こうした相談支援を効果的に実施していくために、自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援の実施や地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善が推進されています。

障害者相談支援は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・問題を抱えているけれど、どこに相談したらいいかわからない障がい者

・虐待されているなど、心身の悩みを抱えている障がい者 |

3-4.住宅入居等支援

住居入居等支援は、障がい者が一般住宅に入居して生活したい場合に利用できるものです。

賃貸契約による一般住宅(公営住宅や民間の賃貸住宅)への入居を希望していても、中には保証人がいないなどの理由で、入居を断られる障がい者は少なくありません。

そのような障がい者に対して、入居に必要な調整役を請け負い、家主への相談・助言を通じて、一般住宅に入居できるように支援が行われます。

住居入居等支援の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 |

| 対象 | 障がいのある人で、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な人

(ただし、現に入所施設に入所している障がい者、または精神科病院に入院している精神障がい者、グループホーム等に入居している人を除く) |

| 支援内容 | ・入居支援(物件あっせん依頼、入居契約手続き支援)

・居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整 |

| 相談窓口 | 市町村(市町村から委託された指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者) |

参考:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」

住居入居等支援は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・一般住宅に入居したい障がい者

・一般住宅への入居を断られた障がい者 |

3-5.成年後見制度利用支援

成年後見制度利用支援は、障がい者本人で障害福祉サービスの利用契約ができない場合に利用できるものです。

知的障がい者や精神障がい者のうち、判断能力が不十分な人について、障害福祉サービスの利用契約の締結が適切に行われるように、成年後見制度の利用促進が図られています。

成年後見制度利用支援の詳細は、以下の通りです。

| 支援を

受けられる人 |

・知的障がい者

・精神障がい者 |

| 対象 | 障害福祉サービスを利用し、または利用しようとする知的障がい者、まやは精神障がい者で、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる人 |

| 支援内容 | 成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)と、後見人等報酬等の全部、または一部を助成する |

| 相談窓口 | 市町村(基幹相談支援センター) |

参考:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」

この支援を利用すれば、障がい者本人の自己決定が尊重されながらも、不利益が生じることがないように、保護してもらえます。

成年後見制度利用支援は、以下のような方におすすめです。

| こんな人にオススメ |

| ・障害福祉サービスを利用したいけれど、知的障がいや精神障がいで判断能力が不十分なため、利用契約が難しい人 |

自立支援医療は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

通常であれば、医療保険の医療費の自己負担額は3割なので、この自立支援医療を利用すれば、医療費を1割に軽減できます。

状況に応じて、以下の3種類のうちのいずれかを利用できます。

| 自立支援医療 | |

| 精神通院医療 | 精神疾患によって継続的に通院しなければならない人の医療費の自己負担額を軽減 |

| 更生医療 | 18歳以上の身体障害者手帳を持つ人が、手術などの治療によって確実に効果が期待できる場合に医療費の自己負担額を軽減 |

| 育成医療 | 18歳未満の身体障がい児が、手術などの治療によって確実に効果が期待できる場合に医療費の自己負担額を軽減 |

対象や主な治療例についてご紹介するので、あなたの場合は利用できるか、確認してみましょう。

4-1.精神通院医療

精神通院医療は、精神疾患によって継続的に通院しなければならない人に対して、医療費の自己負担額が軽減されるものです。

この制度を利用すれば、経済的負担を気にせず、焦らずゆっくりと治療を受けられます。

精神通院医療の詳細は、以下の通りです。

| 対象 | 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患がある人で、通院による精神医療を継続的に必要とする人 |

| 主な治療例 | 向精神薬、精神科デイケア等 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は1割負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」をご覧ください |

参考:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」

この申請には、以下の5つが必要になります。

| ・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(市町村のホームページからダウンロード可)

・自立支援医療診断書(指定自立支援医療機関で作成) ・健康保険証 ・住民税課税証明書(非課税世帯の場合、年金証書、手当証書など) ・本人確認書類 |

精神科以外の医療機関を受診している場合でも、精神疾患の通院・診療であれば対象となるので、市町村の窓口に相談してみましょう。

4-2.更生医療

更生医療は、18歳以上の身体障害者手帳を持つ人で、以下の治療例に該当するような治療をする場合に、医療費の自己負担額が軽減されるものです。

| 対象 | 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた人で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により、確実に効果が期待できる人(18歳以上) |

| 対象となる障がいと標準的な治療例 | 【視覚障がい】

・白内障→水晶体摘出術 ・網膜剥離→網膜剥離手術 ・瞳孔閉鎖→光彩切除術 ・角膜混濁→角膜移植術

【聴覚障がい】 ・鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術 ・外耳性難聴→形成術

【言語障がい】 ・外傷性、または手術後に生じる発音構語障がい→形成術 ・唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う人で、鼻咽喉閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な人→歯科矯正

【肢体不自由】 関節拘縮、関節硬直→形成術、人工関節置換術

【内部障がい】 ・心臓機能障がい→弁置換術、ペースメーカー埋込術 ・腎臓機能障がい→腎移植、人工透析 ・肝臓機能障がい→肝移植 ・小腸機能障がい→中心静脈栄養法 ・HIVによる免疫機能障がい→抗HIV両方、免疫調節両方、その他HIV感染症に対する治療 |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」をご覧ください |

参考:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」

この申請には、以下の書類が必要になります。

| ・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(市町村のホームページからダウンロード可)

・更生医療給付意見書(指定自立支援医療機関で作成) ・所得の区分に関する申告書 ・特定疾病療養受給証(腎臓機能障がいにかかる人工透析を受けている人のみ) ・健康保険証 ・本人確認書類 |

手続きは少し手間がかかりますが、医療費が大幅に軽減されるので、市町村の窓口に相談してみましょう。

4-3.育成医療

育成医療は、更生医療とよく似ていますが、18歳未満の子どもを対象にしています。

先天的に障がいを抱える子どもには、早期に適切な治療を受けさせたいものですが、この制度を利用すれば、親が若くて世帯収入が少ない家庭でも治療にかかる負担を軽減できます。

育成医療の詳細は、以下の通りです。

| 対象 | 身体に障がいがある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる人(18歳未満) |

| 対象となる障がいと標準的な治療例 | 【視覚障がい】

・白内障 ・先天性緑内障

【聴覚障がい】 ・先天性耳奇形→形成術

【言語障がい】 ・口蓋裂等→形成術 ・唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う人で、鼻咽喉閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な人→歯科矯正

【肢体不自由】 ・先天性股関節脱臼、脊椎側弯症、くる病(骨軟化症)などに対する間接形成術、関節置換術、義肢装着のための切断端形成術など

【内部障がい】 ・心臓機能障がい→弁口、寝室辛抱中核に対する手術、ペースメーカー埋込術 ・腎臓機能障がい→腎移植、人工透析 ・肝臓機能障がい→肝移植 ・小腸機能障がい→中心静脈栄養法 ・HIVによる免疫機能障がい→抗HIV両方、免疫調節両方、その他HIV感染症に対する治療 ・その他の先天性内臓障がい(先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停滞精巣など) |

| 利用料 | 利用者負担あり(基本は報酬額の1割負担)

※月ごとの上限額については、厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」をご覧ください |

参考:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」

この申請には、以下の書類が必要になります。

| ・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(市町村のホームページからダウンロード可)

・育成医療給付意見書(指定自立支援医療機関で作成) ・世帯調書 ・住民税課税証明書 ・本人確認書類 |

医療費の自己負担額を軽減できるように、市町村の窓口に育成医療について相談してみましょう。

| 補装具費の支給もあります! |

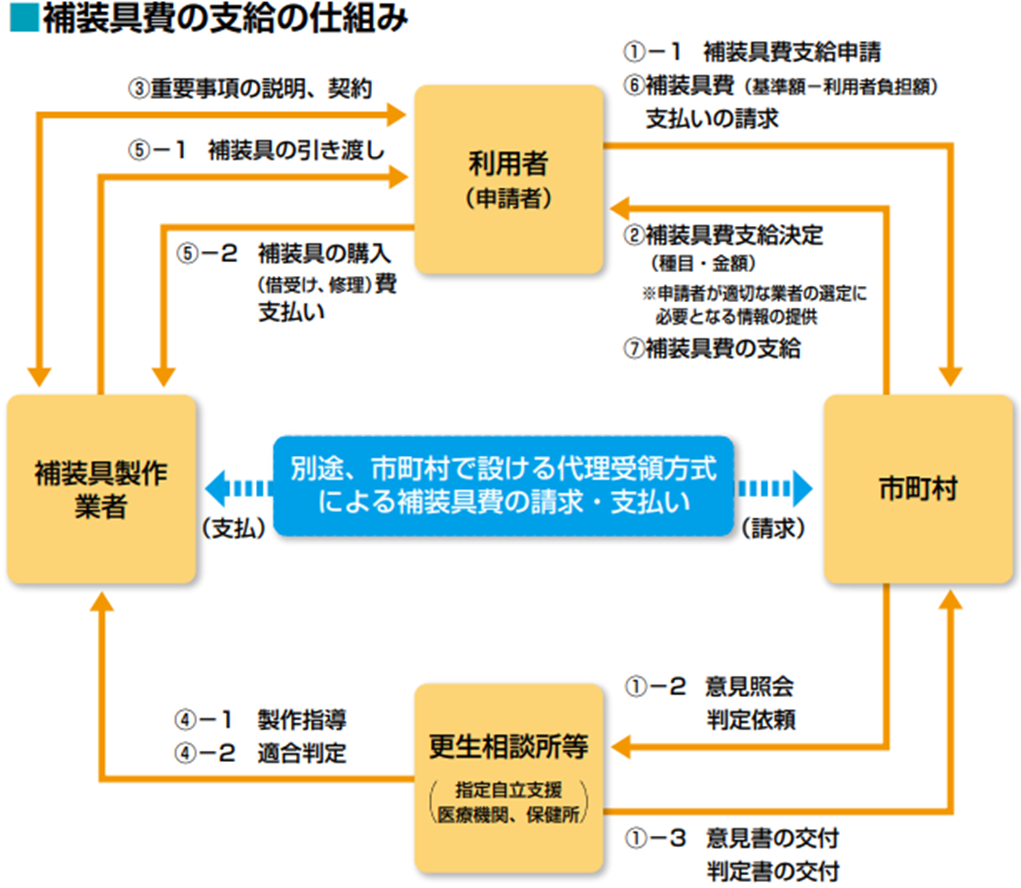

| 以前は現物支給だった補装具ですが、現在では、購入費用の支給が行われています。

補装具とは、障がい者の身体機能を補完して、長期間にわたって継続使用されるもので、義肢や装具、車いすなど、障がいに合わせて、さまざまなものが用いられています。

基本的には購入となりますがが、成長に伴って短期間での交換が必要だと認められた場合は、レンタル費用の支給も認められています。

この補装具費の支給の仕組みは、以下の通りです。

出典:厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」

利用者負担は、原則として1割負担で、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。

詳細について知りたい方は、お住まいの市町村の窓口にご確認ください。 |

地域生活支援は、障がい者が暮らしやすくなるように、最も身近な市町村を中心として行われている支援です。高い専門性や広域的な支援が必要な場合は、都道府県も加わります。

市町村と都道府県の地域生活支援の内容をまとめると、以下の通りです。

| 地域生活支援 | |

| 市町村の地域生活支援 | 理解促進研修・啓発 |

| 自発的活動支援 | |

| 相談支援 | |

| 成年後見制度利用支援 | |

| 成年後見制度法人後見支援 | |

| 意思疎通支援 | |

| 日常生活用具給付等 | |

| 手話奉仕員養成研修 | |

| 移動支援 | |

| 地域活動支援センター | |

| その他 | |

| 都道府県の地域生活支援 | 専門性の高い相談支援 |

| 広域的な支援 | |

| 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣 | |

| 意思疎通支援を行う者の派遣に係る連絡調整 | |

| その他 | |

それぞれ詳しくご紹介するので、お住まいの市町村または都道府県で支援が受けられるように、詳しく確認してみましょう。

5-1.市町村の地域生活支援

市町村が提供している地域生活支援は、以下の通りです。

| 理解促進研修・啓発 | 障がい者に対する理解を深めるための研修・啓発 |

| 自発的活動支援 | 障がい者やその家族が自発的に行う活動への支援 |

| 相談支援 | ・障がい者やその家族、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支援が行われる

・地域の相談支援体制やネットワークの構築 |

| 成年後見制度利用支援 | 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な人に、費用を助成 |

| 成年後見制度法人後見支援 | 市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修 |

| 意思疎通支援 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人と、その他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や、要約筆記、点訳等を行う人を派遣 |

| 日常生活用具給付等 | 障がい者に対し、自立生活支援用具等、日常生活用具の給付・貸与 |

| 手話奉仕員養成研修 | 手話で意思疎通支援を行う人を養成 |

| 移動支援 | 屋外での移動が困難な障がい者が受けられる、外出のための支援 |

| 地域活動支援センター | 障がい者が通い、創作的活動や生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図る |

| その他 | 市町村の判断により、障がい者が生まれながらにして持っている基本的人権を守れるような事業が行われる

(福祉ホーム運営、訪問入浴サービス、日中一時支援など) |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」

多くが無料、もしくは1割負担で利用できる上に、負担が大きくならないように、上限月額が設定されています。

対象者や利用料は、各市町村で定めているため、詳細については、「お住まいの市町村+地域生活支援」と検索して確認するほか、市町村の窓口にご相談ください。

5-2.都道府県の地域生活支援

都道府県が提供している地域生活支援は、以下の通りです。

| 専門性の高い相談支援 | 発達障がい、高次脳機能障がいなど、専門性の高い相談について、必要な情報提供等が行われる |

| 広域的な支援 | ・都道府県相談支援体制整備

・精神障がい者地域生活支援広域調整等 |

| 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣 | 意思疎通支援を行う人のうち、特に専門性の高い人の養成・派遣

(手話通訳者、要約筆記者、触手話や指点字を行う人など) |

| 意思疎通支援を行う者の派遣に係る連絡調整 | 手話通訳者、要約筆記者、触手話や指点字を行う人の派遣に係る市町村相互間の連絡調整 |

| その他 | 都道府県の判断により、障がい者が生まれながらにして持っている基本的人権を守れるような事業が行われる

(オストメイト社会適応訓練、音声機能障がい者発生訓練、発達障がい者支援体制整備、支援者・指導者などへの研修など) |

参考:厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」

多くが無料、もしくは1割負担で利用できる上に、負担が大きくならないように、上限月額が設定されています。

詳細については、「お住まいの都道府県+地域生活支援」と検索して確認するほか、都道府県の窓口にご相談ください。

障がい者が受けられる支援は、かなり幅広いことがおわかりいただけたと思います。

この上でさらに、障がい者を雇用する企業の方は、以下の2点を推進することで、障がい者を支援しやすくなります。

| 企業が障がい者への支援でできること |

| ・研修によって障がいへの理解を深める

・就労支援員やジョブコーチと連携する |

企業における障がい者の支援は、あなた1人で行うものではなく、社内全体や、外部の支援員も巻き込んで行うものなので、ぜひ参考にしてみましょう。

6-1.研修によって障がいへの理解を深める

障がい者への支援体制を整えるために、まずは研修を行って、社員の障がいへの理解を深めましょう。

障がい者がその企業で働き続けたいと思えるようになるには、差別されず、企業の一員として受け入れてもらえていると感じられることが重要です。

障がい者が所属する部署では、定期的に研修を行い、障がい者差別の禁止や合理的配慮は法的義務です。

障がい者の障がい特性に合わせた配慮が必要であることの理解を促進しましょう。

社員一人ひとりが障がいへの理解を深め、自分なりの方法で障がい者に対してできることを考えられるようになれば、より良い職場環境へと改善できます。

6-2.就労支援員やジョブコーチと連携する

企業が雇用した障がい者に適切な支援を行い、職場定着を図るために、就労支援員やジョブコーチと連携しましょう。

社員が障がいへの理解を深めることも大切ですが、障がい特性に合わせたコミュニケーションや、得意なことと苦手なことの見極めを行うのは、非常に難しいからです。

就労支援員とは、障がい者が職場定着支援を受けている場合に、企業への連絡や同行などを行う人のことです。

就労支援員は、障がい者にだけアドバイスを行うのではなく、障がい者が働く部署の担当者とも面談を行います。あなたが障がい者を支援する上で困っていることを相談すれば、業務の切り出しや、コミュニケーション方法などに活かすことが可能です。

障がい者本人が就労定着支援を受けていない場合、このようなジョブコーチを活用しましょう。

基本的には無料でジョブコーチを呼ぶことができ、あなたの企業がある地域の障害者職業センターから申込可能です。

社員時が研修を受けてジョブコーチとして活動することも可能です。その場合は国からの助成金もあります。

ジョブコーチ資格に興味がある方は、「【徹底解説】ジョブコーチ資格|3つの取得メリット・実例・取得方法」をご覧ください。

このように、就労支援員やジョブコーチと連携することで、障がい者に合った指導体制や職務内容、職場環境を整えることができます。

| 障がい者支援を強化しても「長期雇用に結びついていない」企業も多い |

| 障がい者への支援体制を整えても、本人の体調が不安定だったり、社内で切り出せる仕事が適性に合っていなかったりすると、早期退職してしまうことも少なくありません。

障がい者に寄り添った支援をしたくても、余裕を持って接するのが難しい場合もあるのではないでしょうか。

障がい者支援の方法を模索する一方で、企業にとっても障がい者にとってもミスマッチを防ぐことにつながる、JSHの障がい者雇用支援サービスを利用という方法もあります。

障がい者雇用支援サービスとは、あなたの企業で障がい者を直接雇用しながら、その障がい者の方にはJSHの運営する農園の場所を借りて、適切な支援を受けながら水耕栽培に携わっていただくものです。

あらゆる障がいがある方でも働きやすいか職場環境を整備しており、適性に応じた仕事を割り当てます。

障がい者の方が生産した野菜はあなたの企業の社員に配布して福利厚生に役立てたり、独自ルートで販して収益を得ることも可能です。

あなたの企業に貢献しているというやりがいも見出せる仕事内容となっているので、長期雇用に結びつきやすくなっています。

JSHの障がい者雇用支援サービスのご利用を、ぜひご検討ください。

|

7.まとめ

障がい者の支援について、詳しくご説明させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしていきましょう。

介護給付には、以下の9種類があります。

| 介護給付 | ||

| 訪問系 | 居宅介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーによる自宅での介護 |

| 重度訪問介護 | 常に介護が必要な重度の肢体不自由者や、知的障がい者、精神障がい者が受けられる比較的長時間の自宅での介護 | |

| 同行援護 | 視覚障がい者が移動時に受けられる支援 | |

| 行動援護 | 常時介護を必要とする人が外出時などに受けられる支援 | |

| 重度障害者等包括支援 | 常時介護を必要とする人への包括的支援 | |

| 日中活動系 | 短期入所(ショートステイ) | 介護の必要性が非常に高いにもかかわらず、病気などで自宅で介護する人が不在になった障がい者(児)が、施設に短期間入所できる支援 |

| 療養介護 | 病院等に入院している障がい者が、主に昼間に受けられる支援 | |

| 生活介護 | 障がい者支援施設等で、主に昼間に、支援と創作的活動や生産活動の機会を提供 | |

| 施設系 | 施設入所支援 | 障がい者支援施設に入所する人に、主に夜間から早朝にかけて提供される支援 |

訓練等給付には、以下の8種類があります。

| 介護給付 | ||

| 居住系 | 自立生活援助 | 一人暮らしなどの障がい者に対する支援 |

| 共同生活援助(グループホーム) | グループホームに入居して、援助が受けながら共同生活を行う | |

| 通所系 | 自立訓練(機能訓練) | 身体障がい者や難病患者のリハビリテーション |

| 自立訓練(生活訓練) | 知的障がい者や精神障がい者の、生活能力の維持向上のための支援 | |

| 就労移行支援 | 一般企業での就労を希望する人に向けた、就労に必要な知識や能力向上のための訓練 | |

| 就労継続支援(A型) | 一般企業での就労が困難な障がい者に、雇用契約を結んで働く場を提供 | |

| 就労継続支援(B型) | 一般企業での就労が困難な障がい者に、雇用契約を結ばずに、働く場を提供 | |

| 就労定着支援 | 就労移行支援や就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て、就職した障がい者の就労継続を図る支援 | |

相談支援は以下の5種類があります。

| 介護給付 | |

| 計画相談支援・障がい児相談支援 | 障害福祉サービス等の利用計画についての作成、見直し相談 |

| 地域移行支援・地域定着支援 | 病院や障がい者支援施設から出た障がい者が、スムーズに地域生活に移行・定着できるように行われる支援 |

| 障害者相談支援 | 障がい者が一般的な相談をしたい時に利用 |

| 住宅入居等支援 | 障がい者が一般住宅に入居して生活したい場合に利用 |

| 成年後見制度利用支援 | 障がい者本人で障害福祉サービスの利用契約ができない場合に利用 |

自立支援医療には、以下の3種類があります。

| 自立支援医療 | |

| 精神通院医療 | 精神疾患によって継続的に通院しなければならない人の医療費の自己負担額を軽減 |

| 更生医療 | 18歳以上の身体障害者手帳を持つ人が、手術などの治療によって確実に効果が期待できる場合に医療費の自己負担額を軽減 |

| 育成医療 | 18歳未満の身体障がい児が、手術などの治療によって確実に効果が期待できる場合に医療費の自己負担額を軽減 |

地域生活支援は、市町村では一般的な支援を、都道府県では専門的な支援が行われています。

| 地域生活支援 | |

| 市町村の地域生活支援 | 理解促進研修・啓発 |

| 自発的活動支援 | |

| 相談支援 | |

| 成年後見制度利用支援 | |

| 成年後見制度法人後見支援 | |

| 意思疎通支援 | |

| 日常生活用具給付等 | |

| 手話奉仕員養成研修 | |

| 移動支援 | |

| 地域活動支援センター | |

| その他 | |

| 都道府県の地域生活支援 | 専門性の高い相談支援 |

| 広域的な支援 | |

| 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣 | |

| 意思疎通支援を行う者の派遣に係る連絡調整 | |

| その他 | |

障がい者を雇用する企業の方は、以下の2点を推進することで、障がい者を支援しやすくなります。

| 企業が障がい者への支援でできること |

| ・研修によって障がいへの理解を深める

・就労支援員やジョブコーチと連携する |

この記事を元に、障がい者の方にぴったりな支援を見つけられることをお祈りしています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度