コラム詳細

2024/10/11

autorenew2025/12/22

障がい者雇用率の現状│2024年最新データと法定雇用率の推移から徹底解説

「障がい者雇用率の現状ってどうなっているの?」

「障がい者の法定雇用率が上がりつづけているので、私たちの会社でも障がい者雇用の対策に取り組んだ方がいいのではないか。」

一般就労を目指す障がい者の方は就職に向けた情報を集めるために、企業の経営層の方やご担当者の方は障がい者雇用における今後の方針を検討するために、検索しているのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、以下のように、障がい者雇用率も法定雇用率達成企業の割合も非常に高くなっています。

|

・障がい者雇用率は2.33%で、12年連続過去最高値を記録! ・法定雇用率達成企業の割合は50.1%で、過半数を突破! |

出典:厚生労働省職業安定局「最近の障害者雇用対策について」

「私たちみたいな小さな会社は…」「私たちの業種は障がい者雇用が難しく…」などと、障がい者雇用を推進できない理由を先に探してしまう企業もいらっしゃるのではないでしょうか。

もちろん会社の規模や業態、業種によって障がい者雇用を推進する難易度に差はありますが、法定雇用率の達成は社会全体のスタンダードになりつつあることを知っておかなければなりません。

そこで、この記事では以下の内容について詳しく解説します。

| この記事でわかること |

| ・1.障がい者雇用率(実雇用率)の現状 |

皆様の会社において今後の障がい者雇用の方針決定に少しでも役立てられるように、ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 障がい者雇用率(実雇用率)の現状は2.33%

2. 【企業規模別】障がい者雇用率の現状

3. 【産業別】障がい者雇用率の現状

4. 特例子会社の現状

5. 障がい者雇用率増加の背景にある2つの要因

6. 法定雇用率達成企業の割合が過半数を突破した現状からわかること

7. 障がい者雇用に課題のある方はJSHにご相談ください

8. まとめ

1.障がい者雇用率(実雇用率)の現状は2.33%

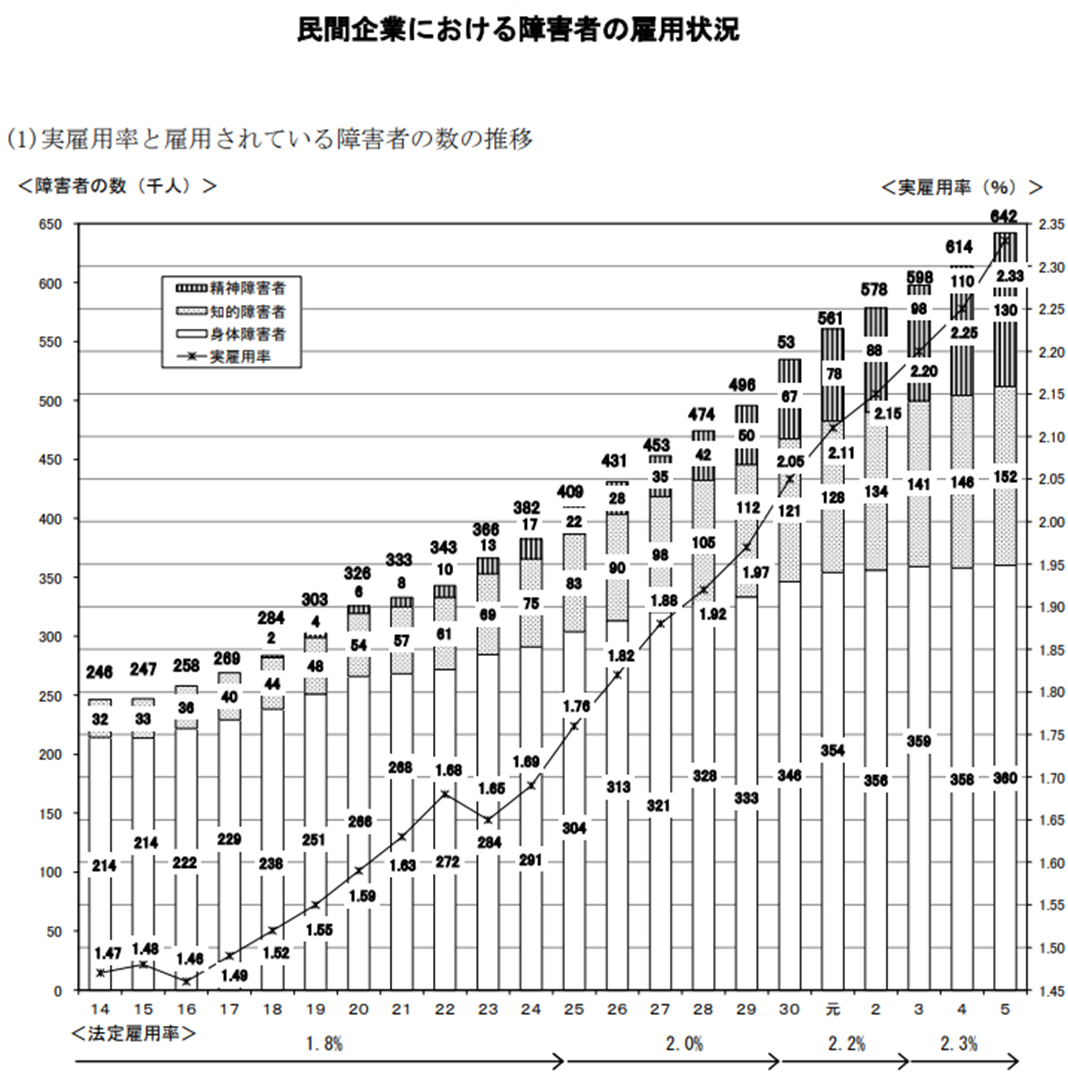

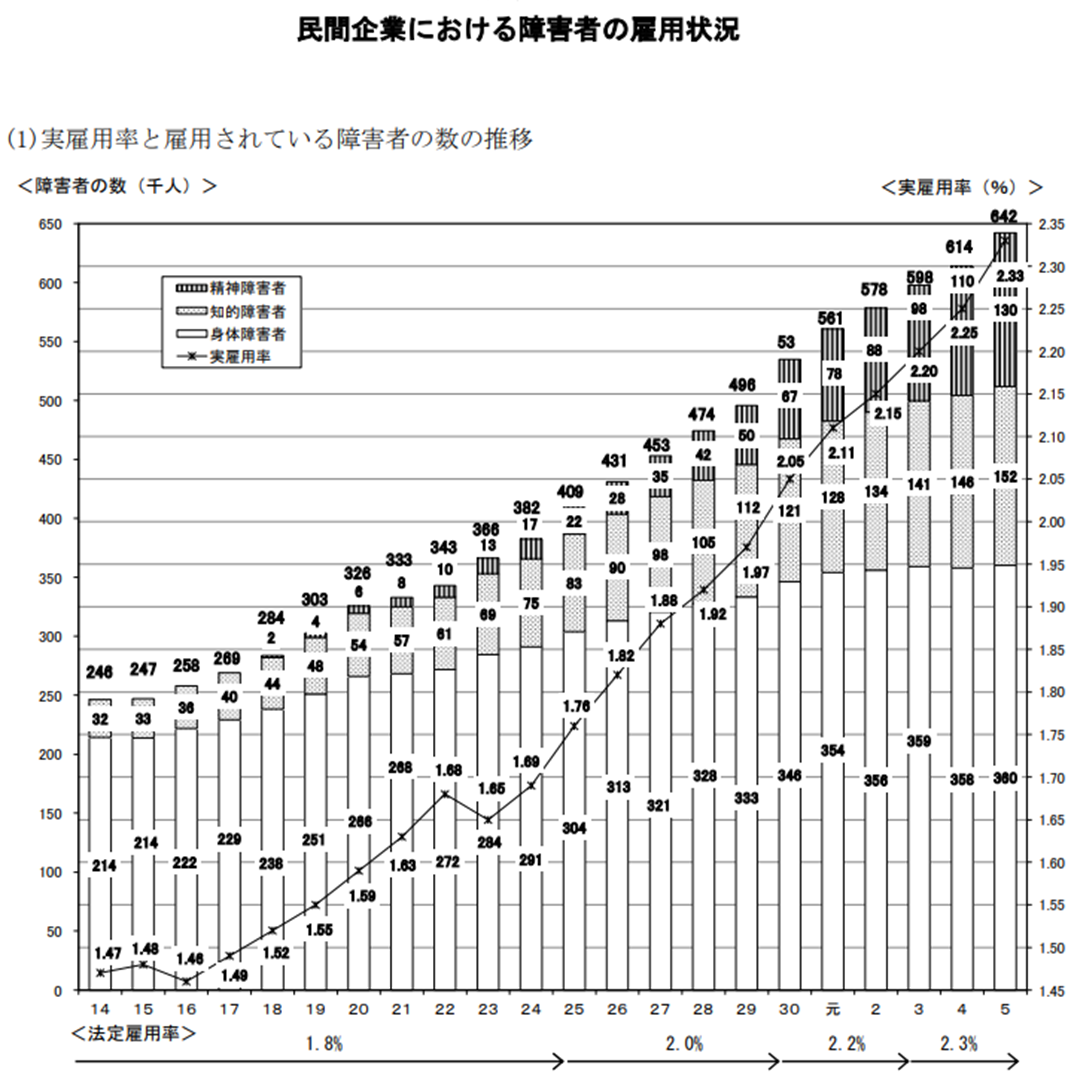

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業における障がい者雇用率(実雇用率)の現状は2.33%です。

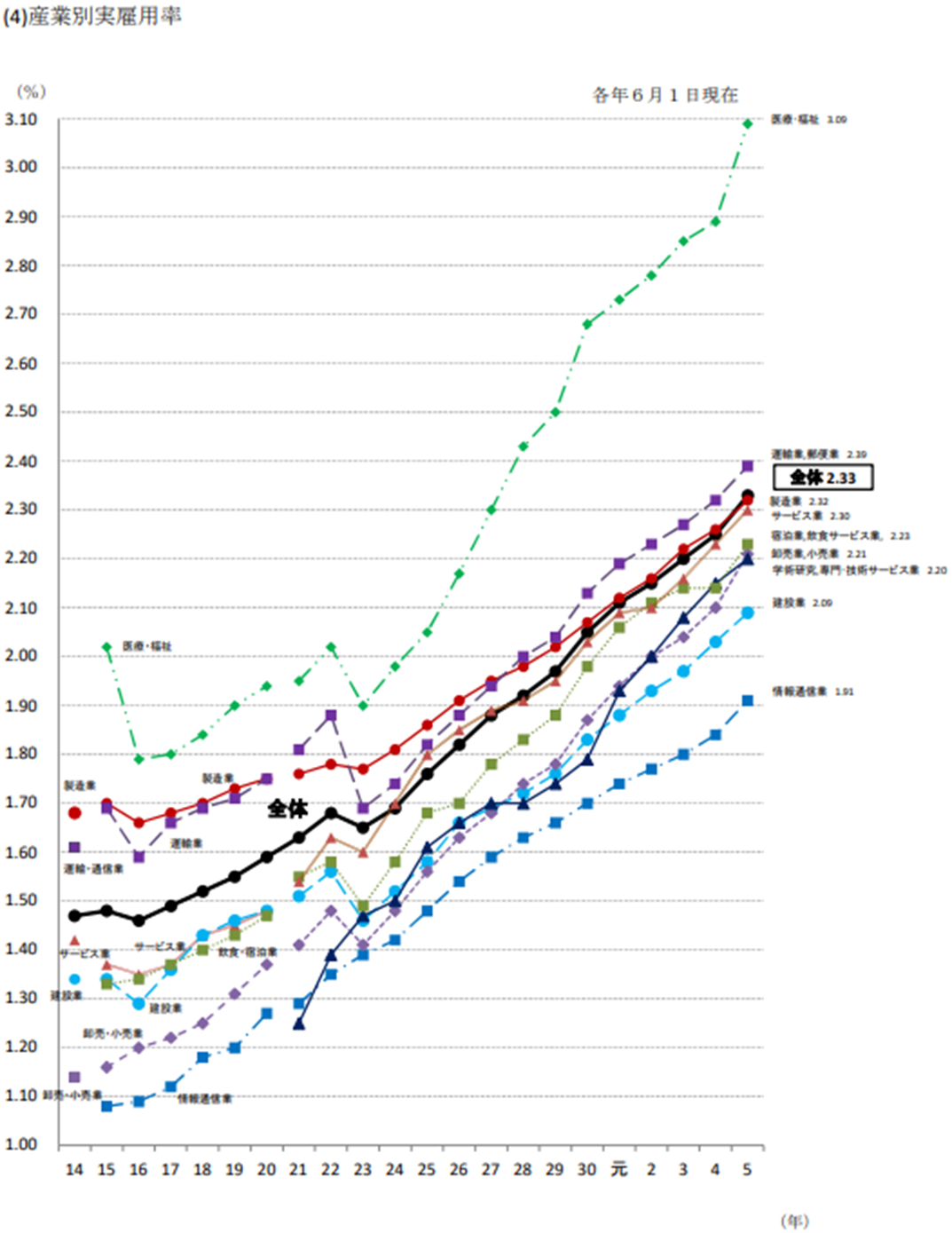

障がい者雇用率とは、就業者総数に占める障がい者の割合を示したもので、以下の折れ線グラフをご覧いただくと、12年連続で過去最高値を更新していることがわかります。

出典:厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」

上記の棒グラフは雇用障がい者数を示していますが、特に精神障がい者の雇用が大きく進んだことが、障がい者雇用率の伸びに影響していると考えられます。

なお、実際の障がい者雇用率が報告時点の法定雇用率を上回ったのは、過去になく今回が初めてです。(令和5年度の法定雇用率は2.3%※2024年4月以降は2.5%に引き上がりました。)

今後も障がい者雇用率は、法定雇用率を上回る勢いで、最高値を更新し続けることが予想されます。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2.【企業規模別】障がい者雇用率の現状

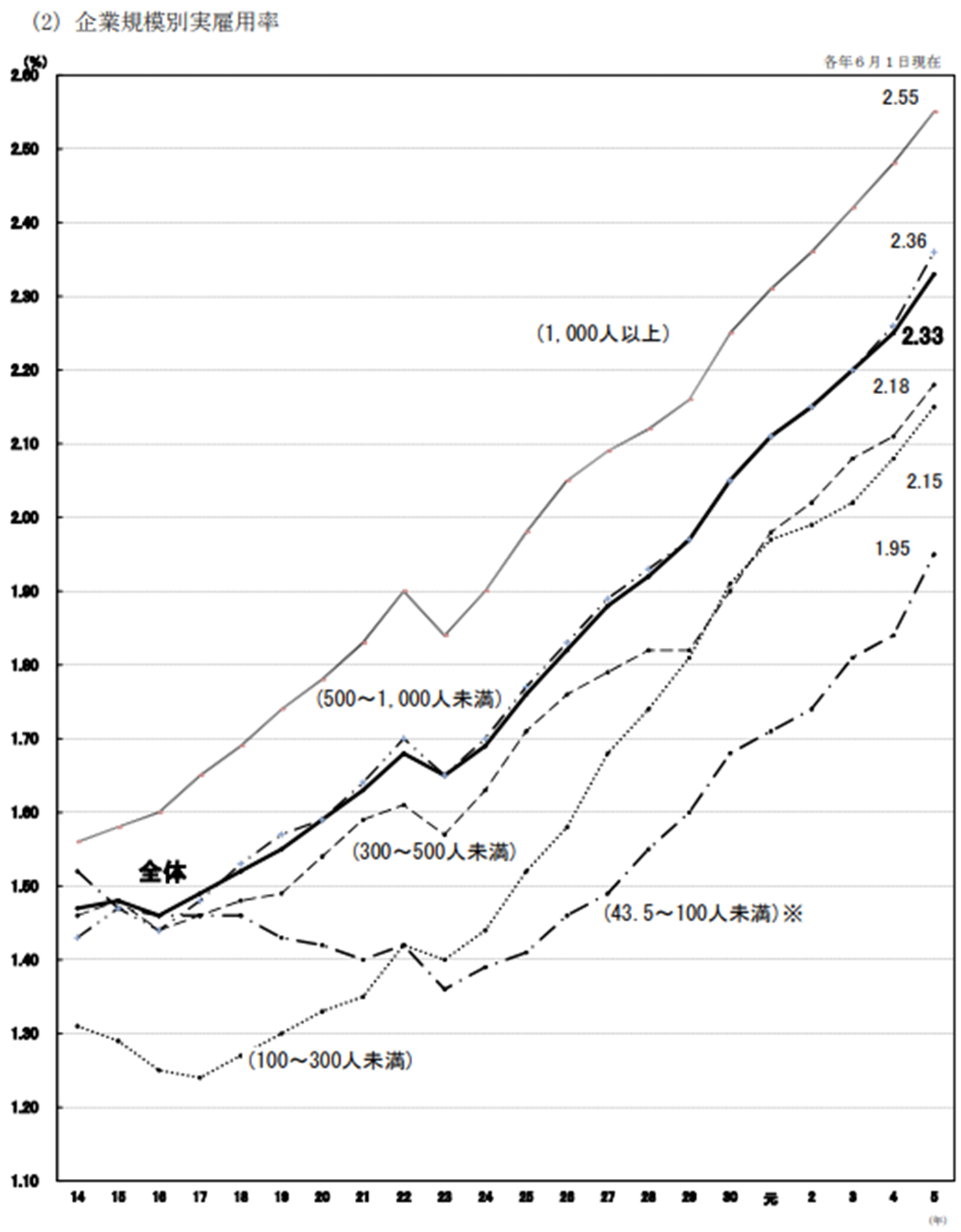

民間企業全体での障がい者雇用率は2.33%で、過去最高値を更新し続けていることがわかりました。

企業規模別では、障がい者雇用率の現状はどうなっているのか気になる方は多いのではないでしょうか。

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、企業規模別の実雇用率の推移は以下の通りです。

出典:厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」

このグラフから読み取れる以下の2つのポイントについて、ご紹介します。

| 企業別の障がい者雇用率から読み取れるポイント |

| ・企業の規模問わず実雇用率が右肩上がりになっている

・企業規模が大きくなればなるほど実雇用率が高い |

所属している会社と同規模の企業では、どのような傾向があるのかを知るために、ぜひ参考にしてみてください。

2-1.企業の規模問わず実雇用率が右肩上がりになっている

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」から、企業規模問わず実雇用率が右肩上がりになっていることがわかります。

規模に関わらず、それぞれの企業ごとの方法で障がい者雇用を推進してきたことが要因です。

ただし、企業規模によって障がい者雇用に取り組む優先度は異なっているのが現状です。

大手企業は従業員が多く、商品やサービスの流通量も多いため、法定雇用率達成によって企業の社会的責任を果たし、多くの消費者の信頼を得ることが重要です。

そのため、企業の方針によっては特例子会社を設立するなど、障がい者雇用に取り組む優先度が高くなっています。

一方で、社長や経営層の決裁権が強い中小企業の中には、社会的責任よりも、限られた取引先の信頼を重要視し、企業の存続が最優先になっている企業が見られます。

全ての企業規模で実雇用率が右肩上がりではあるものの、大手企業と比べると、中小企業では障がい者雇用に取り組む優先度は低くなってしまうことがあるのです。

2-2.企業規模が大きくなればなるほど実雇用率が高い

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、企業規模が大きくなればなるほど実雇用率が高いことがわかります。

| 企業規模 | 実雇用率 |

| 43.5~100人未満 | 1.95% |

| 100~300人未満 | 2.15% |

| 300~500人未満 | 2.18% |

| 500~1,000人未満 | 2.36% |

| 1,000人以上 | 2.55% |

参考:厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」

例えば、現在の法定雇用率2.5%の場合、1,000人の企業では25人の障がい者を雇用しなければならないのに対して、40人の企業では1人の雇用をする必要があります。

しかし、1,000人の企業で1人の障がい者が退職してしまい24人になっても実雇用率は2.4%にしか下がりませんが、40人の企業で1人の障がい者が退職すると、たちまち0%になってしまいます。

このように、企業規模が大きくなればなるほど雇用障がい者数は増加しますが、退職してしまった時の実雇用率への影響は小さいため、高い実雇用率を維持しやすいと言えるのです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3.【産業別】障がい者雇用率の現状

企業規模別にみてみると、企業規模が大きくなるほど実雇用率が高い傾向がありました。

続いて、産業別では障がい者雇用率にどのような違いがあるのか気になることと思います。

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、産業別の実雇用率の推移は、以下の通りです。

出典:厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」

このグラフから読み取れる以下の2つのポイントについて、ご紹介します。

| 産業別の障がい者雇用率から読み取れるポイント |

| ・全ての産業で実雇用率が右肩上がりになっている

・医療、福祉業界での実雇用率が非常に高い |

あなたの会社と同業種の企業では、どのような傾向があるのかを知るために、ぜひ参考にしてみましょう。

3-1.全ての産業で実雇用率が右肩上がりになっている

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」を見ると、全ての産業で実雇用率が右肩上がりになっています。

平成23年(2011年)に多くの産業で落ち込みが見られますが、一部産業の除外率引き下げの影響があったことが要因で、実態的に障がい者雇用数が落ち込んだ訳ではありません。

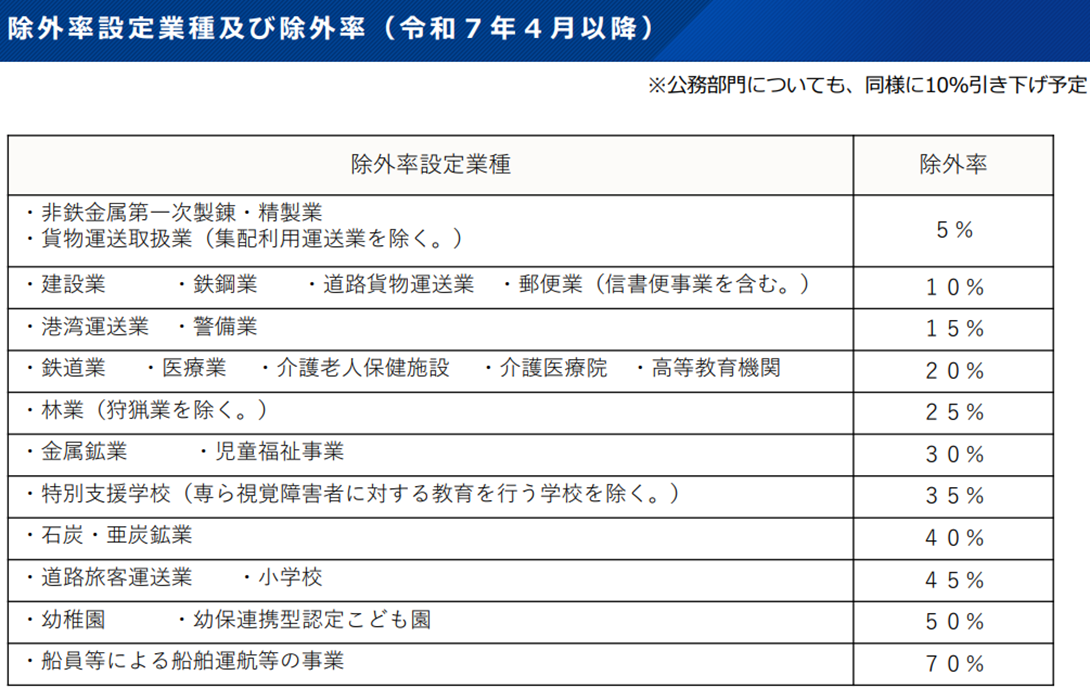

除外率とは、一部の障がい者雇用の推進が難しい(危険作業が多い等)産業に対して、雇用障がい者数の計算の際に、一定割合の控除が適用されるものです。

例えば、通常なら100人の企業では100×2.5%=2.5人で2人を雇用しなければなりませんが、30%の除外率適用の場合は、100×(100%-30%)×2.5%=1.75となり、1人の雇用で構いません。

厚生労働省職業安定局「最近の障害者雇用対策について」によると、以下のように一部の業種で除外率が設定されています。

出典:厚生労働省職業安定局「最近の障害者雇用対策について」

産業によって障がい者雇用のしやすさに差はあるものの、除外率を加味すると、どの業種でも実雇用率は右肩上がりになっているのです。

3-2.医療・福祉業界での実雇用率が非常に高い

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」の産業別の実雇用率を高い順に並べると、全体の実雇用率が2.33%にも関わらず、医療・福祉業界は3.09%と、非常に高い水準であることがわかります。

| 産業 | 実雇用率 |

| 医療・福祉 | 3.09% |

| 生活関連サービス業、娯楽業 | 2.46% |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2.41% |

| 運輸業、郵便業 | 2.39% |

| 農、林、漁業 | 2.38% |

| 製造業 | 2.32% |

| サービス業 | 2.30% |

| 金融業、保険業 | 2.29% |

| 宿泊業、飲食サービス業 | 2.23% |

| 複合サービス事業 | 2.23% |

| 卸売業、小売業 | 2.21% |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2.20% |

| 建設業 | 2.09% |

| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 2.09% |

| 不動産業、物品賃貸業 | 1.96% |

| 情報通信業 | 1.91% |

| 教育、学習支援業 | 1.81% |

参考:厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」

医療・福祉業界では、医師や看護師、技師などの国家資格を持つ専門職が多いにもかかわらず、どのように障がい者を雇用しているのだろうと不思議に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

介護事業などの福祉業界における雇用者数の増加 や、除外率適用による影響もありますが、現場の人手不足を改善しようと、障がい者に割り当てられる業務を選定したことが高い実雇用率に繋がっています。

ある病院では、障がい者には主にタオルやシーツ交換や洗濯、ストックヤードでの保管を行うリネン業務や清掃業務を主に割り当てていました。

コツコツと真面目に取り組む姿を見て、次第に、重いレントゲンフィルムやカルテ類の整理、時間がかかる医療機器の洗浄業務、おしぼりを巻くなどの看護補助業務も任せるようになったそうです。

少子高齢化によって入院したり施設に入居したりする高齢者が増え、現場の人手不足は深刻さを増していますが、医療・福祉業界で働く障がい者は、社会に貢献する人材として活躍しています。

医療・福祉業界を見習って、日々の業務の中から障がい者に適性のある業務を見つけて割り当てることで、高い実雇用率を実現する上で重要です。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4.特例子会社の現状

どの産業も実雇用率が右肩上がりなことに加えて、特に医療・福祉業界での伸び率が高いことがわかりました。

企業の中には既に特例子会社があったり、これから設立を検討していたりすると思うので、特例子会社の障がい者雇用の現状について、ご紹介します。

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、特例子会社の認定を受けている企業は598社(令和5年6月1日現在)で、年々増加傾向にあります。

雇用されている障がい者数は4万6848.0人で、内訳は身体障がい者が1万2134.0人、知的障がい者が2万4062.0人、精神障がい者が1万652.0人です。

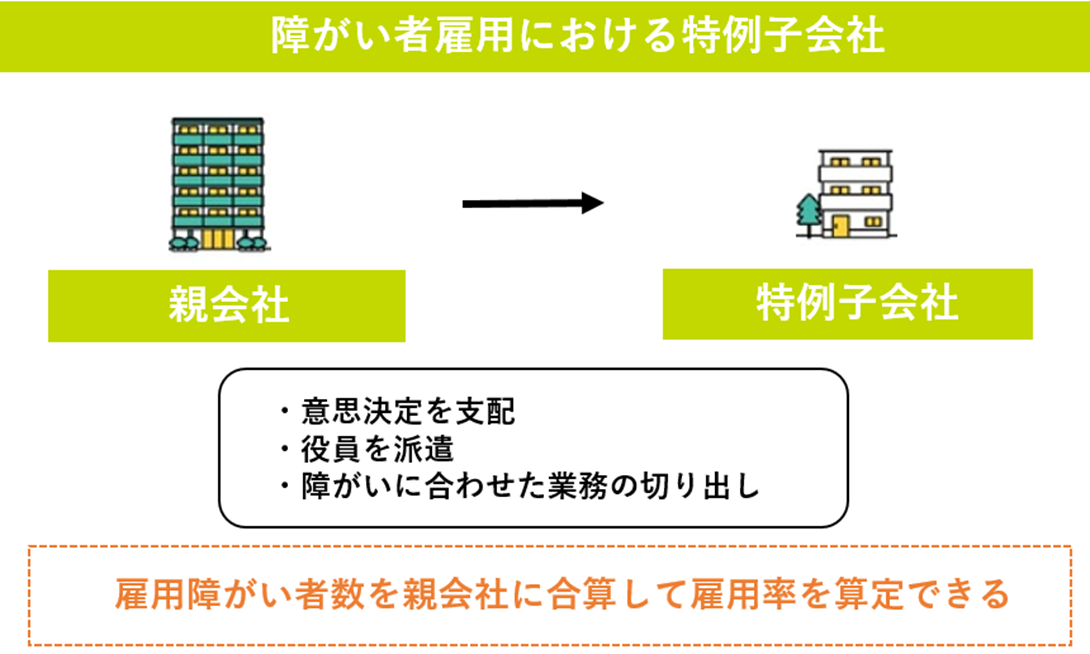

特例子会社とは、障害者雇用促進法によって制定されている、親会社が障がい者雇用の促進と安定を図るために設立した子会社のことです。

以下のように、親会社が特例子会社の意思決定を支配するなどの一定要件を満たすと、特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して雇用率を算定できるようになります。

参考:厚生労働省『「特例子会社」制度の概要』

特例子会社での障がい者への配慮事例や、設立メリットについては、「特例子会社による障がい者雇用を解説!配慮事例・設立メリット・注意点」で詳しくご紹介しているので、ぜひご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5.障がい者雇用率増加の背景にある2つの要因

規模や業種に関わらず、障がい者雇用率は右肩上がりとなっていていること、雇用障がい者数を親会社に合算して算定できる特例子会社を設立する企業が年々増加していることがわかりました。

このように障がい者雇用率が増加している背景には、以下の2つの要因があります。

| 障がい者雇用率が増加している背景にある要因 |

| ・雇用障がい者数が増加している

・法定雇用率が引き上げられている |

障がい者雇用率の現状をより深く理解できるように、ぜひ参考にしてみましょう。

5-1.雇用障がい者数が増加している

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業での雇用障がい者数は64万2178.0人で、前年よりも2万8,220.0人も増加しました。

その内訳は、身体障がい者が36万157.5人、知的障がい者が15万1722.5人、精神障がい者が13万298.0人で、特に精神障がい者数の伸び率が大きくなっています。

以下の棒グラフは、雇用されている身体・知的・精神障がい者の合計数を表しており、20年連続で過去最高となっていることがわかります。

出典:厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」

なぜ、雇用障がい者数が増加しているかというと、企業での障がい者雇用が推進されているのももちろんですが、障がい者人口そのものが増加しているからだと考えられます。

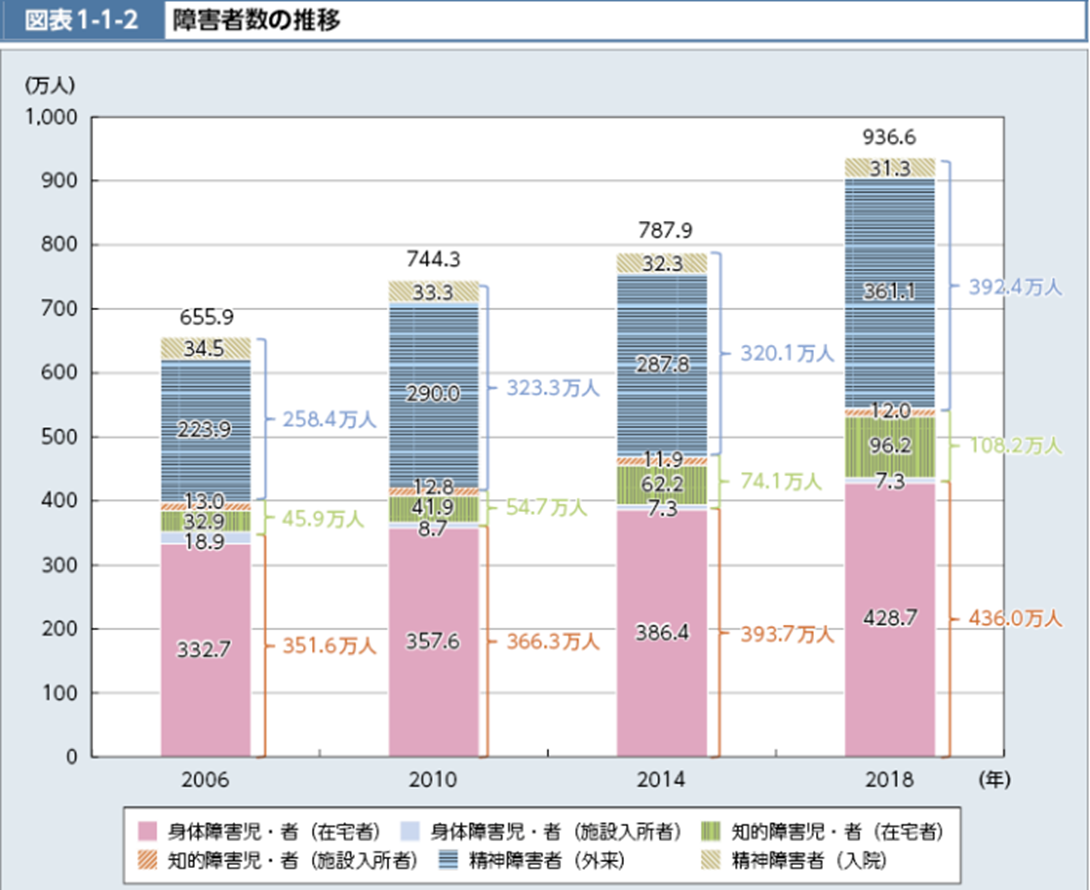

以下の厚生労働省「障害者数の推移」を見ると、2006年から2018年の12年間で300万人近くも障がい者数が増加していることがわかります。

出典:厚生労働省「障害者数の推移」

障がい者人口の増加は、少子高齢化によって身体機能が低下した高齢者が増加していることや、障がいへの理解・認識が広がって発達障がいを始めとする精神障がい者が増加したことが影響しています。

このように社会全体の障がい者数自体が増加し、それに伴って企業での雇用障がい者数も増加した結果、障がい者雇用率(実雇用率)は高まっているのです。

5-2.法定雇用率が引き上げられている

法定雇用率は障がい者人口や労働市場の状況を踏まえて、最近では5年以内の短いスパンで徐々に引き上げられています。

法定雇用率とは、障害者雇用促進法に基づき、国・地方公共団体や企業に対して、障がい者を一定割合で雇用することを義務付けたものです。

2024年4月以降、40人以上の企業では障がい者を1人以上雇用しなくてはなりません。

法定雇用率は以下のように推移していて、2026年6月までは2.5%ですが、2026年7月からは2.7%にさらに引き上げられることが決定しています。

| 1976年10月~1988年3月 | 1.5% |

| 1988年4月~1998年6月 | 1.6% |

| 1998年7月~2013年3月 | 1.8% |

| 2013年4月~2018年3月 | 2.0% |

| 2018年4月~2021年2月 | 2.2% |

| 2021年3月~2024年3月 | 2.3% |

| 2024年4月~2026年6月(現在) | 2.5% |

| 2026年7月~ | 2.7% |

参考:厚生労働省職業安定局「最近の障害者雇用対策について」

法定雇用率の引き上げに伴って、障がい者雇用率は増加していますが、今後の引き上げにも対応できるように、社会全体の意識改革や支援体制の強化が必要となるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6.法定雇用率達成企業の割合が過半数を突破した現状からわかること

障がい者雇用率増加の背景には、雇用障がい者数の増加と、法定雇用率の引き上げが大きく関わっていることがわかったと思います。

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、法定雇用率を達成している企業は10万8,202社中5万4,239社もあり、その割合は50.1%と、過半数を突破しました。

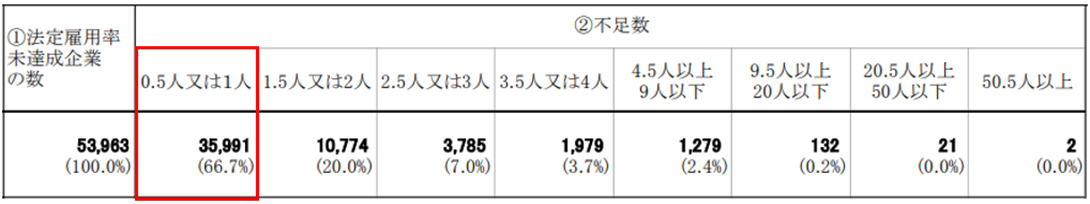

法定雇用率未達成の49.9%の企業においても、以下のように、66.7%は企業での雇用障がい者数に対する不足数が「0.5人又は1人」に該当していて、あと少しで達成できる状況です。

【障害者不足数階級別の法定雇用率未達成企業数】

出典:厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」

このような現状からわかることは、以下の2つです。

| 法定雇用率達成企業の割合が過半数を突破した現状からわかること |

| ・法定雇用率の達成はスタンダードになりつつある

・一方で実態を伴わない障がい者雇用をおこなう企業が見逃されなくなっている |

今後、あなたの企業で障がい者雇用をどのように進めるか、その方針を決定するために、ぜひ参考にしていただければと思います。

法定雇用率の達成はスタンダードになりつつある

法定雇用率達成企業の割合が過半数を突破した現状から、法定雇用率の達成は社会のスタンダードになりつつあることがわかります。

全ての人が自分に合った役割を担って、互いに支え合う社会を実現するノーマライゼーションの考え方が広まり、障がい者雇用が「特別なこと」から「当たり前」の社会に変化してきたのです。

実際、多くの企業で障がい者雇用推進のために、採用プロセスや人材開発プログラムが見直されています。

また、CSR(企業の社会的責任)活動の一環として、企業における雇用障がい者数や、障がい者への継続的な業務量確保のための取り組み、配慮事例などをホームページで発信する企業は少なくありません。

法定雇用率未達成企業は、指導を受けても状況が変わらないと企業名が公表されるので、社会的な信頼が低下し、企業イメージが悪化する可能性があります。

一方で、当たり前になりつつある法定雇用率達成企業は、CSRに取り組む企業として社会全体に認められるので、あなたの企業でも障がい者雇用の優先度を高めることが重要です。

法定雇用率達成は企業が目指すべき課題ですが、障がい者雇用においては、障がい者がその仕事を通して能力を発揮し、組織に貢献していると働きがいを感じられることが大切です。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7.障がい者雇用に課題のある方はJSHにご相談ください

障がい者雇用率の現状から法定雇用率達成はスタンダードになりつつある中で、あなたの企業においても、障がい者雇用を推進しなければならないことがわかったと思います。

しかし、以下のような課題があって、思うように障がい者雇用が進められない企業もあるのではないでしょうか。

| ・求人を出しても、障がい者の応募がない

・障がい者にどのような業務を割り当てればいいのかわからない ・障がい者を採用しても、すぐに辞めてしまう |

このような企業の方は、ぜひJSHにご相談ください。

JSHは、社会との対話を通じて障がい者雇用の健全な発展を目指す一般社団法人日本障害者雇用促進事業協会に加盟している企業です。

以下のように、あなたの企業で地方在住の障がい者を直接雇用しながら、その障がい者には農園で適切な支援を受けながら水耕栽培に携わっていただく、障がい者雇用支援サービスを提供しています。

JSHの障がい者雇用支援サービスをおすすめする理由は、以下の4つです。

| JSHの障がい者雇用支援サービスをおすすめする理由 |

| ・地方在住の障がい者を直接雇用して法定雇用率だけではなく、地域社会の活性化につながります

・障がい者は安心、安全な環境下で水耕栽培に携わる業務を行う ・企業の福利厚生やCSRに役立つ ・適法性に基づいた適切な運営体制を構築 |

詳しくご紹介するので、ぜひお読みいただけると幸いです。

7-1.地方在住の障がい者を直接雇用して法定雇用率だけでなはく、地域社会の活性化につながります

障がい者雇用支援サービスをご利用いただくと、地方在住の障がい者を直接雇用して、法定雇用率を達成できます。

農園型の障がい者雇用には一部批判の声もありますが、JSHは以下の点が認められて、障がい者雇用支援サービスの基幹事業とした業界初のグロース市場への上場を果たしました。

| ・法の主旨との合致

・事業の持続可能性 ・社会的意義 ・成長可能性 |

企業が集中している都市部では障がい者を雇用できない企業がある一方で、地方では障がい者が就労機会が少なく就職できない現状があります。

障がい者雇用支援サービス『コルディアーレ農園』は都市部と地方の就労機会の格差の解消に繋がっているので、あなたの企業で障がい者雇用を推進するためのひとつの手段として、ぜひご活用いただければと思います。

7-2.障がい者は安全な環境下で水耕栽培に携わる業務を行う

農園で働く障がい者は、屋内の安全な環境下で、水耕栽培に携わる業務を行います。

農作物は勝手に育つものではなく、変化を敏感に察知して、きめ細やかなケアをすることが大切ですが、農作業に適性のある障がい者が適切なアプローチをして栽培します。

冷暖房完備の屋内農園で、危険な農機具を一切使わないだけでなく、屈んで作業する必要もありません。

幅広い年齢層の障がい者の方に無理なく働いていただけるので、定着率が非常に高くなっています。

7-3.あなたの企業の福利厚生やCSRに役立つ

障がい者雇用支援サービスで障がい者が生産した野菜は、あなたの企業の福利厚生やCSRに役立ちます。

社員配布や社員食堂での利用によって福利厚生制度の拡充に繋がるだけでなく、近隣の子ども食堂や児童養護施設等に寄付することで、CSR(企業の社会的責任)に取り組めるからです。

JSHでは野菜を買取って、近隣スーパー等への流通も行っているので、障がい者が携わった農作物が社会に流通することで、障がい者の仕事へのモチベーションアップにも繋がっています。

ご利用いただいている企業は180社以上、利用企業の継続率は99%、障がい者受入数は1,200名以上です。

JSHの障がい者雇用支援サービスにご興味を持っていただいた方は、ぜひお気軽に資料請求してください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

8.まとめ

障がい者雇用率の現状について、詳しくご説明させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしていきましょう。

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業における障がい者雇用率(実雇用率)の現状は2.33%です。

企業規模別に見ると、以下の2つが読み取れます。

| ・企業の規模問わず実雇用率が右肩上がりになっている

・企業規模が大きくなるほど実雇用率が高い |

産業別に見ると、以下の2つが読み取れます。

| ・全ての産業で実雇用率が右肩上がりになっている

・医療・福祉業界での実雇用率が非常に高い |

特例子会社の認定を受けている企業は598社(令和5年6月1日現在)で、年々増加傾向にあります。

障がい者雇用率が増加している背景には、以下の2つの要因があります。

| ・雇用障がい者数が増加している

・法定雇用率が引き上げられている |

法定雇用率達成企業の割合は50.1%と、過半数を突破した現状から、以下の2つのことがわかります。

| ・法定雇用率の達成はスタンダードになりつつある

・一方で実態を伴わない障がい者雇用をおこなう企業が見逃されなくなっている |

障がい者雇用について課題のある場合は、是非障がい者雇用支援サービスを提供するJSHにご相談ください。

この記事を元に、障がい者雇用率の現状がわかり、あなたの企業における今後の障がい者雇用の方針決定に役立てることをお祈りしています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度