コラム詳細

2024/10/17

autorenew2025/12/19

特例子会社で農業とは?障がい者雇用を進めるアイデアや事例を解説

「障がい者雇用の情報を調べてると出てくる特例子会社って何?」

「最近、農業を活用した特例子会社が増えているって聞いたけどどうなんだろう」

「なぜ特例子会社の中でも農業が注目されているか知りたい」

昨今、まとまった人数での障がい者雇用義務がある大企業を中心に、障がい者を雇用するための「特例子会社」を設立するケースが相次いでいます。さらに、農業事業に参入する特例子会社の事例も最近増えてきています。

この記事では、農業を活用した特例子会社の最新事情を解説するとともに、具体的な企業事例3つや、特例子会社で農業事業を始めるための条件なども説明していきます。

すぐに特例子会社を設立するつもりがなくても、農業を活用した障がい者雇用の事例を見ることで、自社の障がい者雇用を推進するためのヒントが見つかるはずです。

障がい者の雇用や安定した就業に悩んでいる企業担当者様は、ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてみてください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 農業を活用した特例子会社とは?障がい者雇用の新しいトレンドとして定着

2. 農業分野での特例子会社の設立が増えている理由

3. 特例子会社で農業事業を行っている3社の企業事例

4. 特例子会社を設立して農業事業を始めるための条件

5. 農業を活用した特例子会社の設立で注意すべきポイント

6. 特例子会社設立が難しい場合は「農園型障がい者雇用支援サービス」を検討しよう

7. まとめ

1. 農業を活用した特例子会社とは?障がい者雇用の新しいトレンドとして定着

農業を活用した特例子会社とは、障がい者雇用を推進・定着させるための新たな打ち手として定着しつつあるやり方です。

そもそも「特例子会社」とは、障がい者雇用を促進・安定させるために設立する子会社のことを指します。特例子会社で雇用した障がい者を「法定雇用率の算定」に含めることができるため、一定数以上の障がい者の雇用を確保したい企業にとって有益な仕組みといえます。

特例子会社では、障がい者が従事しやすい職務や働きやすい環境・制度を整備し、個別の配慮ができるような仕組みを整えています。そのため、障がい者がいきいきと働く職場を提供することができるのです。

※特例子会社についてさらに詳しく知りたい方は、「【企業向け】特例子会社の基本解説|設立の要件・流れや現場の声をまとめました」の記事もぜひご覧ください。

特例子会社を設立した場合の業務内容はさまざまなものがありますが、その中でも、10年ほど前から注目されているのが「農業分野」のお仕事です。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 農業分野での特例子会社の設立が増えている理由

昨今、農業分野での特例子会社の設立が増えているのには、以下のような理由があります。

| 農業分野での特例子会社の設立が増えている理由

(1)農業と障がい者の相性が良いから(農福連携) (2)過疎化・高齢化により農作業に携わる人手が足りていないから |

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

2-1. 農業と障がい者の相性が良いから(農福連携)

農業分野での特例子会社の設立が増えている理由としては、農業と障がい者の相性が高いからという側面があります。

農業と福祉のコラボレーションは「農福連携(ノウフク連携)」とも呼ばれており、自治体を中心に、2010年頃から推進されています。

農作業の工程は細かく分解して切り分けられるため、障がいのある方でも取り掛かりやすいのがメリットです。さらに、障がいのある方の特性に合った作業を見つけやすいのも特徴です。

例えば、キャベツ畑の除草作業を細分化すれば、(1)草を抜く人、(2)草を運ぶ人、(3)草を捨てる人と3つの工程に分けて、それぞれの障がい者ごとに作業しやすい工程を担当してもらうことが可能です。

さらに、閉鎖的な工場内での作業と比べて、自然と触れ合える喜びや収穫の喜びなどを体感しやすいのも農業のメリットです。

2-2. 過疎化・高齢化により農作業に携わる人手が足りていないから

特例子会社の業務内容で農業分野が選ばれている理由として、過疎化・高齢化により農作業に携わる人手が足りていないからという理由もあります。そこに需要があるからこそ、特例子会社を設立する企業が積極的に農業を活用しているのです。

過疎化や少子高齢化が進んだことにより、日本の農業従事者は減少し続けています。また、農業を辞める人が増えた結果、耕作放棄地は増えています。特に地方でこうした課題が深刻になっています。

障がい者雇用に課題を抱える企業が特例子会社を設立して、耕作放棄地を活用して農業を始めることで、企業と農村部の双方の課題を解決することができます。こうしたWin-Winな関係を築けることから、農業を活用した特例子会社が注目されています。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 特例子会社で農業事業を行っている3社の企業事例

ここからは、実際に特例子会社で農業事業を行っている企業の事例を3つご紹介します。

3-1. 特例子会社4つを持つ人材サービスグループA社の事例

グループ全体で7万人 を超える従業員を抱えるA社(人材サービス業)は、国内に約150社ものグループ会社を持ち、そのうち4社が「特例子会社」となっています。

特例子会社の1つである企業は、主要事業として「農業」「事務・印刷」「焼き菓子製造販売」「清掃・軽作業」の事業を展開しています。農業は事業のうちの一部ですが、2つの農園を運営しており、積極的に障がいのある方を雇用しています。

農園のひとつでは、約50名の知的障がいや発達障がいのある社員が、十数名の指導員のもと、お米やナスなど合計50種類の作物の栽培に従事しています。栽培した農作物は高いクオリティーに達しており、実際に市場に流通しているそうです。

指導にあたっている社員は、「将来的には、指導員なしで障がいのある方だけで作業できるようにしたい」「農業の後継者を育成したい」と語っています。まさに農福連携の理想的な形と言えるでしょう。

※2023年11月時点の情報

3-2. 世界的なグローバルメーカーのB社の事例

食料・水・環境など世界的な課題に向き合っているグローバルメーカーであるグループは、グループ全体で5万人の従業員数を抱える企業です。このグループ会社は特例子会社を2つ持ち、一方が農業事業、一方が印刷や清掃などを手掛けています。

農業事業を手掛ける特例子会社は、大阪府に農場を持ち、リーフレタスや小松菜などの水耕栽培と野菜の販売をメインに行っています。

従業員数は31名で、うち障がい者が18名(身体障がい者2名、精神障がい者2名、知的障がい者15名)となっています。そのうち、重度の障がいに該当する方も10名在籍しています。

※2023年4月時点の情報です。

ハウス内での水耕栽培のため、農薬を可能な限り排除した安心・安全・健康な野菜が売りとなっています。また、季節を問わずに安定的に生産・共有できるのもメリットです。

収穫された野菜は、グループ会社の社員食堂や地域の学校給食で使われるとともに、スーパーや産直市場、通信販売を通じて一般流通もされています。

3-3. 文具・インテリア・空間デザインを手掛けるグループC社の事例

文具・インテリア・空間デザインを手掛けるグループC社は、グループ連結で約7千人 の従業員を抱える企業です(2023年末時点)。

C社には複数の特例子会社がありますが、そのうちのひとつが、農業事業を手掛ける特例子会社です。作業の負荷や安全性、労働日の安定性などを考慮した上で、サラダほうれん草などの水耕栽培を行っています。

従業員数は18名で、そのうち障がい者は7名(知的障がい者5名、精神障がい者2名)です。

知的障がい者や精神障がい者の雇用率が高いことなどが評価され、この特例子会社は「大阪府ハートフル企業大賞」も受賞しています。

この農園が栽培したサラダほうれん草はアクが少なく柔らかくて、そのまま生で食べられるのが特徴です。大手スーパーや百貨店、生協などにも出荷され、質の高い商品として評価されています。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 特例子会社を設立して農業事業を始めるための条件

3章では、特例子会社を設立して障がい者に農業事業に従事してもらう事例について詳しく解説しました。ここからは、実際に特例子会社を設立して農業事業を始めるための条件などを説明していきます。

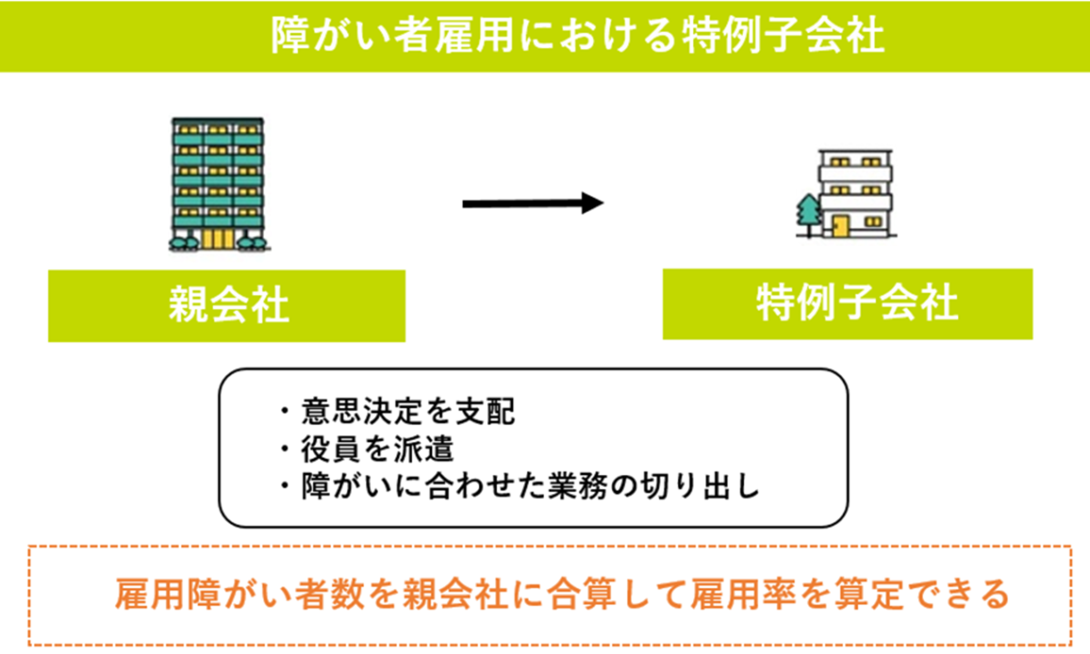

特例子会社と認定されれば、親会社や関係会社を含めて、グループ全体を親会社に合算して「実雇用率」を算定することができます。つまり、親会社で障がい者の雇用が進まなくても、グループ全体で障がい者の法定雇用率を達成することが可能です。

しかしながら、特例子会社と認定されるためにはいくつかの要件が存在します。

特例子会社が認定されるためには、親会社と子会社がそれぞれ認定要件を満たしている必要があります。

| 親会社の要件

・親会社が、子会社の議決権の過半数を有しているなど、子会社の意思決定機関(株主総会など)を支配していること |

| 子会社の要件

(1)親会社との人的関係が緊密であること(例:親会社からの役員派遣があるなど) (2)障がい者を5人以上雇用し、全従業員に占める障がい者の割合が20%以上であると同時に、雇用される障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者の割合が30%以上であること (3)障がい者のための施設の改善や専任指導員の配置など、障がい者の雇用管理を適正にえること (4)その他、障がい者の雇用促進および安定が確実に達成されると認められること |

親会社の要件を満たすために、事実上、子会社は「株式会社」でなければなりません 。そのため、特例子会社を設立するためには、合同会社より設立コストがかかる株式会社の設立が必須となります。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 農業を活用した特例子会社の設立で注意すべきポイント

ここからは、農業を活用した特例子会社を設立する前に事前に検討してほしい注意点についても解説していきます。

ここまでの内容を読んで、「特例子会社を設立すれば障がい者雇用が進みそう」と感じた企業担当者様もいるかもしれません。確かに、障がい者のために働きやすい仕事や環境を整備した特例子会社を設立すれば、障がい者雇用を推進しやすくなります。

しかし、特例子会社の設立はメリットだけではない点に注意が必要です。

5-1. 特例子会社の設立は簡単にできても運営していくのが大変

特例子会社の設立は一見メリットばかりに見えますが、簡単に設立できたとしても、実際はその後に運営を続けていく部分が大変である点に注意が必要です。

まず、特例子会社を設立した場合も、障がい者の雇用から育成、職場定着まで全てを自社内で進めていく必要があるからです。もちろん国や公的機関のサポートは受けられますが、社内で体制を整えて運営していくのは簡単なことではありません。

5-2. 特例子会社であっても利益を上げていかなければならない

また、特例子会社であっても利益を上げていかなければならない点にも難しさの原因があります。頑張って特例子会社を設立しても、常に赤字が続いてしまうようでは、本業への悪影響が大きくなってしまうでしょう。

大企業の場合は、たとえ赤字であっても、採算度外視で社会的責任を重要視するケースがあります。

しかしながら、体力が無い企業の場合には、健全な経営をしていく上で、特例子会社を作るべきかしっかり検討することをおすすめします。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 特例子会社設立が難しい場合は「農園型障がい者雇用支援サービス」を検討しよう

ここまで解説した通り、最近では、障がい者雇用の推進のために特例子会社を設立し、農業事業を展開する企業も増えてきています。実際に3章で解説したような、うまく行っている事例を見聞きすると、特例子会社の設立が魅力的に映ることも少なくないでしょう。

しかしながら、前述した通り、「特例子会社を設立すれば全てうまくいく」という単純なものではありません。

特例子会社を設立したとしても、障がい者の特性に合った業務を用意したり、合理的配慮に基づいた環境を用意したり、社会的バリアを取り除いたり、農園を適切に運営して利益を出したりと、さまざまな点を自社内でクリアにしていく必要があります。

「特例子会社の設立が難しそう…」「でも、農業を活用した障がい者雇用には興味がある」という場合には、ぜひ私ども株式会社JSHの手掛ける「農園型障がい者雇用支援サービス」の活用をご検討ください。

当社の手掛ける「コルディアーレ農園」を通して、地方在住の就労意欲の高い障がい者を都市部の企業へご紹介するという取り組みを行っています。

農業や障がいに関する知識がなくても、当社が、以下のフロー全てサポートさせていただきます。

(1)就労を希望する障がい者のご紹介

(2)管理者のご紹介

(3)快適に働ける環境(合理的配慮に基づいた農園)の提供

(4)水耕栽培を通した安全な業務のサポート

(5)採用から定着までのフォローアップ

農業を活用した障がい者雇用を進めることで、遊休農地の活用や日本の農業の推進、地方創生などさまざまな社会貢献にも寄与することができます。

雇用した障がい者が安心して長く働けるような環境を作りたい企業様はぜひご相談ください。

| コルディアーレ農園をもっと知りたい方はこちら |

| コルディアーレ農園についての資料請求はこちら |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7.まとめ

本記事では「農業を活用した特例子会社」についてさまざまな情報を解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼農業を活用した特例子会社とは?

| ・「特例子会社」とは、障がい者雇用を促進・安定させるために設立する子会社のこと

・10年ほど前から、特例子会社での農業分野への参入が注目されている |

▼農業分野での特例子会社の設立が増えている理由

| (1)農業と障がい者の相性が良いから(農福連携)

(2)過疎化・高齢化により農作業に携わる人手が足りていないから |

▼特例子会社で農業事業を始めるための条件

| ・親会社の要件、子会社の要件がそれぞれある

・事実上、子会社は「株式会社」でなければならない |

特例子会社を設立するまではできなくても、障がい者と相性の良い農業を活用して障がい者雇用を進めていくのは良いことです。

私どもの農園型障がい者雇用支援サービスなども一つの選択肢として上手く活用しながら、障がい有無問わず活躍できる環境をつくりながら障がい者雇用を進めていきましょう。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度