コラム詳細

2025/09/30

autorenew2026/01/06

障がい者雇用の差別の具体例18個!罰則や未然に防ぐ方法も詳しく解説

「障がい者雇用に取り組んでいるけれど、差別にあたる対応をしていないか心配」

「何が障がい者差別に該当するのかを、具体的に知りたい」

「障がい者差別に該当するケースと、当たらないケースの線引きがよくわからない」

障がい者を雇用する企業の多くが、このような不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。

障がい者を雇用している企業には、法的に「障がい者であることを理由に不当な差別をしてはいけない」という差別禁止が義務付けられています。

本記事では、「どのような内容が障がい者差別に当たるのか」について、18個の具体例を示して、わかりやすく解説します。

厚生労働省のガイドラインやQ&Aをもとに、どのような行為が差別にあたるのか、どのような対応なら差別に該当しないのかを整理しました。

企業が法令に違反せず、安心して障がい者雇用を継続するためには、「禁止される差別」と「認められる合理的配慮」の違いを正しく理解しておくことが重要です。

また、罰則や民事トラブルのリスク、社内で差別を防ぐための対応方法まで、実務に役立つ内容も幅広くご紹介しています。

記事を読み終えるころには、自社の障がい者雇用が差別に該当しないために、何をすべきかが明確になっているはずです。ぜひ最後までお読みください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 障がい者雇用における差別は法的に禁止されている

2. 障がい者雇用における差別の18の具体例

3. 雇用において禁止される障がい者差別に該当しない具体例

4. 障がい者雇用における差別があった場合の罰則・リスク

5. 雇用における障がい者差別を防ぐために企業が取り組むべきこと

6. 障がい者雇用に課題があるならJSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめ

7. まとめ

1. 障がい者雇用における差別は法的に禁止されている

障がい者雇用においては、企業が障がいのある方に対して不利な扱いを行うことがないよう、法的に差別の禁止が明確に定められています。

とくに関係が深いのが、「障害者雇用促進法 」と「障害者差別解消法」の2つの法律です。それぞれに位置づけと対象範囲が異なるため、両方の内容を理解しておくことが、企業として適切な雇用対応を行うための前提になります。

| 障害者雇用促進法 | 事業主(企業)と障がいのある労働者の間における「雇用」に関する差別を禁止しています。

たとえば、採用・賃金・配置・昇進など、雇用の場面に限定して差別を扱っているのが特徴です。 |

| 障害者差別解消法 | 雇用に限らず、障がいのある人に対して、行政機関や民間事業者などがサービス提供などを行う際に、あらゆる生活場面における差別を禁止するものです。

この法律では、たとえば店舗の来客、サービス利用者、公共施設の利用者など、雇用者以外の立場の障がい者も対象になります。 |

2つの法律でどのように「障がい者の差別が禁止」と定義されているのか、正確に確認していきましょう。

1-1. 障害者雇用促進法における差別禁止

障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)では、民間企業を含む事業主に対して、障がいを理由とする差別的な取扱いを禁止することが定められています。

| 障害者雇用促進法で禁止されている差別

募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練などの雇用に関するあらゆる局面で、 ・障がい者であることを理由に障がい者を排除すること ・障がい者に対してのみ不利な条件を設けること ・障がいのない人を優先すること |

以下が、該当する条文の引用です。

| 障害者の雇用の促進等に関する法律(令和7年6月1日施行)

(障害 者に対する差別の禁止) 第三十四条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。 第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。 |

対象となる事業主の範囲は事業所の規模・業種にかかわらず、「すべての事業主」です。

また、対象となる障がい者は、障害者手帳 を持っているかどうかにはかかわらず、障がいなどによって長期にわたり職業生活に相当の制限を受けていたり、職業生活を営むのが著しく困難な方が対象となります。

障害者雇用促進法についてさらに詳しく知りたい方は、「【2024年】障害者雇用促進法とは?押さえるべき改正内容も解説」の記事もぜひ参考になさってください。

1-2. 障害者差別解消法における差別禁止

障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障がいのある人とない人が、社会の中で等しく生活し、権利を行使できるようにすることを目的として制定された法律です。

この法律では、行政機関だけでなく民間企業も含め、すべての事業者に対して「障がいを理由に不当な差別的取扱いをしてはならない」と定められています。この場合の障がい者には、従業員はもちろん、サービスを提供する相手となる利用者なども含みます。

| 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(令和7年6月1日施行)

(事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 |

障害者差別解消法は雇用関係に特化した法律ではありませんが、障がいのある方を雇用する企業は、この法律の内容も正しく理解しておくことが非常に重要です。

なぜならば、障害者差別解消法は障がい者と接するあらゆるシーンを対象としており、障害者雇用促進法よりも広い適用範囲を持っているからです。雇用と直接関係がないシーン(サービス提供や施設利用、情報提供など)を含めた幅広い場面での対応についても、障害者差別解消法の視点で確認することが重要です。

こうした観点を持つことは、自社内で、障がいのある従業員に対する差別を起こさないために欠かせない視点となります。

障害者差別解消法についてさらに詳しく知りたい方は、「障害者差別解消法とは?事業者に義務化された合理的配慮も詳しく解説」の記事もぜひ参考になさってください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

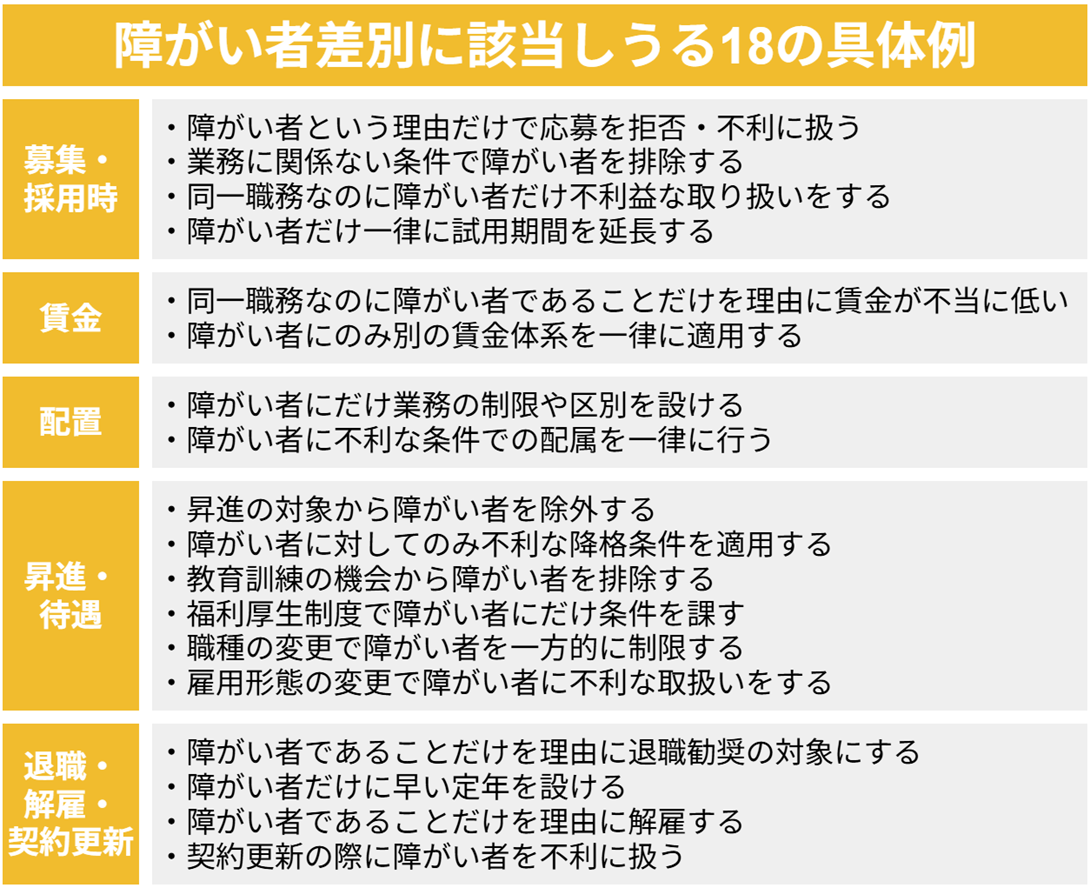

2. 障がい者雇用における差別の18の具体例

ここからは具体的に、障がい者雇用におけるどのような行為が差別に該当しうるのかという点について解説していきます。

厚生労働省の「障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A」をもとに、「募集・採用時」「賃金」「配置」「昇進・待遇」「退職・解雇・契約更新」の5つのシーンでの具体例を示すので、ぜひ参考になさってみてください。

| 障がい者差別に該当しうる例 | |

| 募集・採用時 | ・障がい者という理由だけで応募を拒否・不利に扱う

・業務に関係ない条件で障がい者を排除する ・同一職務なのに障がい者だけ不利益な取り扱いをする ・障がい者だけ一律に試用期間を延長する |

| 賃金 | ・同一職務なのに障がい者であることだけを理由に賃金が不当に低い

・障がい者にのみ別の賃金体系を一律に適用する |

| 配置 | ・障がい者にだけ業務の制限や区別を設ける

・障がい者に不利な条件での配属を一律に行う |

| 昇進・待遇 | ・昇進の対象から障がい者を除外する

・障がい者に対してのみ不利な降格条件を適用する ・教育訓練の機会から障がい者を排除する ・福利厚生制度で障がい者にだけ条件を課す ・職種の変更で障がい者を一方的に制限する ・雇用形態の変更で障がい者に不利な取扱いをする |

| 退職・解雇・契約更新 | ・障がい者であることだけを理由に退職勧奨の対象にする

・障がい者だけに早い定年を設ける ・障がい者であることだけを理由に解雇する ・契約更新の際に障がい者を不利に扱う |

ここでまとめた内容は、企業の採用担当者や現場の従業員に共有して、無自覚のうちに差別的対応をしてしまわないようにするための重要なチェックポイントとしてご活用ください。

2-1.【募集・採用時】障がい者差別に該当しうる例

障がい者雇用の募集・採用時に差別に該当しうる具体例としては、障がいのある方を排除・制限・不利に扱う行為があります。

(1)障がい者という理由だけで応募を拒否・不利に扱う

・単に障がい者だからという理由で、障がい者の応募を拒否する

・単に障がい者だからという理由で、障がい者に対してのみ特定の資格を有することを応募要件とする

・採用基準を満たす者が複数名存在した場合に、労働能力などではなく「障がいのない方」から順番に採用する

・障がい者について、親会社への応募を受け付けず特例子会社の応募のみを受け付ける

・障害者手帳を持つ方に対して障がい者専用求人でのみ応募を受け付け、一般求人から排除する

| 公正な選考の結果であれば、不採用は差別に当たらない

合理的配慮を提供して、障がいがある人と障がいがない人に均等な機会を与えた上で選考し、能力や適性に基づいて判断した結果であれば、採用しないこと自体は差別に該当しません。 |

(2)業務に関係ない条件で障がい者を排除する

・その条件が業務遂行上特に必要でないにもかかわらず、障がい者を排除するためにあえて条件を付している場合

| ※「業務遂行上特に必要」とは、当該措置を講じなければ業務上支障が発生するようなケースであり、単に「あった方が望ましい」という程度ではNG |

| ※「心身ともに健全(健康)な方を募集」といった表現は、それだけでただちに差別に該当するわけではないが、表現には配慮が必要となる。業務の内容や、その業務に必要な能力等を具体的に示すことが望ましい。 |

(3)同一職務なのに障がい者だけ不利益な取り扱いをする

・同様の職務に従事しているにもかかわらず、障がいを理由に雇用形態や処遇(賃金・昇進・退職金など)で不利益な取扱いをする場合は、差別に該当する

| ※障がい者専用求人(障がい者のみを対象とした求人)は、障がい者を有利に扱うものであり、差別には該当しない

※業務を切り出して異なる雇用管理を行うケースでも、直ちに差別に該当するとは限らない |

(4)障がい者だけ一律に試用期間を延長する

・単に障がい者だからという理由で、障がい者について一律に試用期間を長くする

| ※合理的配慮として、本人の能力や適性を見極めるために延長する場合は差別には当たらない |

2-2.【賃金】障がい者差別に該当しうる例

障がい者雇用の賃金に関する内容で「差別に該当しうる具体例」としては、障がいがあることを理由に、賃金で不利益な取り扱いを行うことが該当します。

(1)同一職務なのに障がい者であることだけを理由に賃金が不当に低い

・障がい者でない者と同様の職務に従事しているにもかかわらず、障がい者であることを理由に賃金を低く設定する

| ※最低賃金よりも低い賃金設定は原則できない

ただし最低賃金法第7条により、精神または身体の障がいにより著しく労働能力の低い方について、都道府県労働局長の許可があれば、最低賃金額から減額した賃金を設定することが可能 |

(2)障がい者にのみ別の賃金体系を一律に適用する

・単に障がい者であることを理由に、障がい者のみを対象とする独自の賃金体系に一律に当てはめる

| ※合理的配慮を行った上で、職務能力や適性などを適正に評価し、その結果として通常の基準より低くなった場合は、差別には該当しない |

2-3.【配置】障がい者差別に該当しうる例

障がい者雇用の配置に関する内容で「差別に該当しうる具体例」としては、職場での配置において一方的に制限を加えたり、不利益な取扱いをしたりすることが該当します。

(1)障がい者にだけ業務の制限や区別を設ける

・障がい者であることを理由に、一定の業務について障がい者を配置してはならないとする

・または、障がい者にだけ担当できる業務を制限する(例:接客業務は障がい者にはさせないなど)

(2)障がい者に不利な条件での配属を一律に行う

・障がい者について、通勤上著しく困難な勤務地に一方的に配属する

・勤務先の選択にあたり、障がい者でない社員よりも優先順位を低くする

障がい者だからといって、一律に職務の幅を狭めたり配属先を決めたりすることは避けるべきです。

2-4.【昇進・待遇】障がい者差別に該当しうる例

障がい者雇用の昇進や降格、教育訓練、福利厚生、職種の変更、雇用形態の変更など、職務中に発生する可能性がある「差別に該当しうる具体例」について解説します。

(1)昇進の対象から障がい者を除外する

・労働能力などに基づかず、単に障がい者であることを理由に昇進の対象としない

・障がい者にのみ、上司の推薦を昇進の要件とする

・昇進基準を満たす者が複数いる場合、障がい者でない者を優先する

| ※労働能力や適性に基づいて個別に判断した結果での昇進可否は差別に当たらない |

(2)障がい者に対してのみ不利な降格条件を適用する

・単に障がい者であることを理由に、障がい者に対してのみ降格の対象とする

・障がい者でない者は最低成績者のみを降格対象とする一方、障がい者は平均以下の成績でも対象にする

・降格基準を満たす複数名の中で、障がい者を優先して降格の対象とする

| ※業務上の必要性や客観的な業績評価に基づく降格は、差別には当たらない |

(3)教育訓練の機会から障がい者を排除する

・同じ職場において、障がい者でない者には教育訓練を提供し、障がい者には提供しない

・障がい者にだけ、教育訓練の受講要件として長い勤続年数を課す

| ※業務の習熟度や内容に応じて職務に就いている年数が必要とされる場合などは、差別には当たらない |

(4)福利厚生制度で障がい者にだけ条件を課す

・障がい者であることを理由に、福利厚生の対象から除外する

・障がい者に対してのみ、私的保険や奨学金などの制度に特別な条件を課す

・障がい者と障がい者でない者が等しく要件を満たしているにもかかわらず、障がい者でない者を優先する

| ※制度の設計上や業務要件によって、障がいの有無に関係なく公平な取扱いがなされている場合は、差別に当たらない |

(5)職種の変更で障がい者を一方的に制限する

・単に障がい者であることを理由に、障がい者だけを総合職から一般職へ変更させる

・障がい者だけを、一般職から総合職への変更対象から排除する

・障がい者にのみ、職種変更の際に長期勤続要件を課す

| ※本人の同意のもと、合理的配慮としての配置転換を行う場合は、差別に当たらない |

(6)雇用形態の変更で障がい者に不利な取扱いをする

・単に障がい者であることを理由に、障がい者だけをフルタイムからパートタイムに変更する

・パートタイムからフルタイムに変更する際、障がい者だけを対象から除外する

・同じ変更基準を満たしていても、障がい者でない者を優先して対象とする

| ※本人の希望や健康状態、業務遂行能力などに応じた合理的な判断であれば、差別に当たらない |

障がいのある方に対して異なる取扱いを行ったとしても、それが本人の同意に基づくものである場合や、客観的な業務要件・労働能力・健康状態などに基づいて適正に判断された場合には、障害者雇用促進法上の差別には該当しないとされています。

2-5.【退職・解雇・契約更新】障がい者差別に該当しうる例

障がい者であることを理由に、退職勧奨や解雇、定年、契約更新などで不利益な取扱いをすることは、障害者雇用促進法における不当な差別的取扱いに該当する可能性があります。

(1)障がい者であることだけを理由に退職勧奨の対象にする

・労働能力などに関係なく、単に障がい者であることを理由に退職の勧奨の対象とする

・障がい者でない者は最低成績者のみ対象とし、障がい者には平均以下の成績でも勧奨を行う

・退職勧奨の基準を満たす複数名の中から、障がい者を優先して対象にする

| ※本人の勤務実績や健康状態、職場環境の状況などを個別に考慮し、合理的な判断のもとで行う退職勧奨は、直ちに差別には該当しません。 |

(2)障がい者だけに早い定年を設ける

・障がい者でない者には定年を設けず、障がい者だけに60歳の定年を定める

・障がい者でない者の定年が65歳である一方、障がい者は60歳とする

※定年の設定は、すべての従業員に対して一律で行われる必要があります。

(3)障がい者であることだけを理由に解雇する

・労働能力などに関係なく、単に障がい者であることを理由に解雇する

・障がい者でない者は最低成績者のみ対象とする一方で、障がい者は平均以下でも解雇する

・障がい者を優先して解雇対象とする

| ※就業規則に基づく明確な解雇基準があり、かつ障がいの有無にかかわらず公平に運用されていれば、差別には該当しません。 |

(4)契約更新の際に障がい者を不利に扱う

・障がい者であることを理由に、障がい者に対してだけ契約を更新しない

・障がい者に対してのみ、更新の条件として一定以上の成績を求める

・障がい者と障がい者でない者が同等の成績である場合に、障がい者でない者を優先して更新する

| ※業務の状況や職務遂行能力、本人の希望などに照らして、個別に合理的な理由がある場合の判断は、差別には該当しないとされています。 |

このような退職・解雇・契約終了に関する不利益取扱いを避けるためには、障がいの有無ではなく、実際の労働能力や勤務実績に基づいて判断することが重要です。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 雇用において禁止される障がい者差別に該当しない 具体例

2章では「差別に該当しうる具体的な例」を見てきましたが、ここからは「障がい者差別に該当しない例」も見ていきます。

障がいのある方と障がいのない方に異なる対応を行ったとしても、それが全て禁止される差別(=不当な差別的取扱い)に該当するわけではないという点を押さえておきましょう。

3-1. 障がい者を有利に取り扱う「積極的差別是正措置」

障がいのある方を、障がいのない方よりも積極的に有利に扱うこと(ポジティブアクション)は、禁止される差別には該当しません。

【具体例】

・障がい者のみを対象とする求人(障がい者専用求人)を実施する

・障がい者でない者と比較して、求人において障がい者を有利に取り扱うこと

3-2. 合理的配慮の提供・労働能力などの適正評価の結果として異なる取扱いをすること

障がいのある方に対して必要な配慮(合理的配慮)を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として、「障がいのない方と異なる取扱いをする」ことは、禁止される差別には該当しません。

【具体例】

・障がいのある労働者の労働能力・適正・勤怠などを、合理的配慮を提供したう上で適正に評価した結果、障がいのない労働者の能力が優れている場合に、評価が優れている障がいのない労働者を昇進させる

3-3. 合理的配慮にかかわる措置を講じた結果として異なる取扱いをすること

障がいのある方の業務遂行を支援するために、合理的配慮として個別の措置を講じた結果、他の社員と異なる対応となる場合には、禁止される差別には該当しません。

【具体例】

・研修内容を理解できるよう、合理的配慮として障がい者のみ独自のメニューでの研修を行う

3-4. 障がいの状況を雇用管理上必要な範囲で確認すること

障がいのある方に、仕事をする上での能力・適性の判断や合理的配慮の提供のために、障がいの状況を本人に確認する行為は、禁止される差別には該当しません。ただし、プライバシーに配慮しつつ、雇用管理上必要な範囲に限ることが必要です。

【具体例】

・職務の内容や配属先を検討するために、どのような支障や制限があるかを聞く

・合理的配慮の提供に必要な情報(例:通院する時間、筆談が必要など)を聞く

なお、業務上の理由もなく、障がいの詳細や診断名、家族の障がい歴などについて質問することは、差別的な扱いを受けたと本人に感じさせる危険性があるため注意が必要です。雇用管理上の必要性がある場合でも、あくまでプライバシーに十分配慮し、本人の同意を得たうえで確認するようにしましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 障がい者雇用における差別があった場合の罰則・リスク

ここまで説明したように、障がい者に対しては2つの法律で明確に「不当な差別的取扱い」が禁止されています。

ここからは、もしも「それらの法律に抵触するような差別を行ってしまうとどうなるのか?」「罰則などはあるのか?」という点について解説していきます。

| 障がい者雇用における差別があった場合の罰則・リスク

・障害者雇用促進法における罰則はないが行政指導を受ける可能性がある ・障害者差別解消法では虚偽の報告などで20万円の過料が課される可能性がある ・労働者との個別トラブルが民事紛争に発展する可能性もある |

「障害者雇用促進法」と「障害者差別解消法」それぞれにおける措置や、民事上のリスクについて整理しておきましょう。

4-1. 障害者雇用促進法における罰則はないが行政指導を受ける可能性がある

障害者雇用促進法では障がいを理由とする差別的な取扱いを禁止していますが、罰則規定はなく、違反しても刑罰を科されることはありません。

ただし、禁止されている差別が確認された場合、厚生労働大臣や都道府県労働局長から、助言・指導・勧告行政指導が行われる可能性があります。

さらに、障がいのある労働者または事業主のいずれか、または双方から紛争解決の援助申請があった場合には、都道府県労働局長が上記の指導を行うとともに、必要に応じて紛争調整委員会による調停を行うことも法律で定められています。

つまり、罰則がないからといって対応を怠れば、行政からの関与や調停に対応せざるを得なくなる可能性があります。日頃から障がい者への差別が起きないようにしておくことが大切です。

4-2. 障害者差別解消法では虚偽の報告などで20万円の過料が課される可能性がある

4-1で紹介した障害者雇用促進法では罰則規定が設けられていませんが、障害者差別解消法に該当する場面では、一定の条件のもとで過料(20万円以下)が科される可能性があります。

障害者差別解消法では、「障がい者に対する不当な差別的取り扱いをしてはいけない」ということに対して、行政機関から報告を求められたり、助言・指導・勧告といった行政的関与を受けたりした場合には、したがわなければなりません。

さらに、こうした行政からの要請に応じずに、報告をしなかったり虚偽の報告をしたりした場合には、二十万円以下の過料に処されます。

| 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(令和7年6月1日施行)

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 第十二条 主務大臣は、第八条(※)の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 |

※第八条には、事業者における障がいを理由とする差別の禁止が規定されています。

この点からも、障害者雇用促進法では「罰則なし」の枠内で済むとしても、障害者差別解消法の枠組みで判断されれば、法的制裁の対象となることがある点には注意が必要です。

4-3. 労働者との個別トラブルが民事紛争に発展する可能性もある

2つの法律の罰則とは別に、労働者との個別トラブルが民事紛争に発展する可能性がある点にも注意しましょう。

障がい者差別に関する問題が大きくなると、職場内での個別トラブルやハラスメント問題に発展する可能性もあります。その結果として、民事訴訟を提起されたり、損害賠償を請求されたりして、企業の評判や信用に傷がつくリスクを伴う場合があります。

過去には、知的障がいのある従業員が、指導係からの暴言や暴行を受け、また会社も配置転換などを聞き入れてくれなかったとして裁判になり、会社に22万円の損害賠償が命じられたケースもあります。

とくに、差別的な発言や不当な人事評価、退職勧奨などは、精神的苦痛に対する損害賠償請求の根拠とされることもあるため、日常的な社内の対応にも注意が必要です。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 雇用における障がい者差別を防ぐために企業が取り組むべきこと

障がい者雇用における差別は法律で明確に禁止されており、差別が問題になれば企業の信頼や職場環境にも大きな影響を及ぼす恐れがあります。

しかしながら、現場での差別を完全に未然に防ぐことは困難です。現場レベルでの運用を確実にするには、社内体制や従業員の意識づけといった、日常の取り組みが欠かせません。

この章では、障がいのある方への差別が起きないようにするために、企業として具体的に取り組める6つのポイントをご紹介します。

| 雇用における障がい者差別を防ぐために企業が取り組むべきこと

・差別禁止に関する情報を全従業員に共有する ・障がい者差別が起こらないためのルール・体制を作る ・障がいのある従業員への合理的配慮についても理解する ・差別が疑われる場合に早期対応できる体制を整えておく ・障がいのある本人との話し合いを定期的に行う ・社内での解決が難しい場合は外部支援者と連携する |

今日から実践できる内容を中心に解説しますので、ぜひ自社での取り組みにお役立てください。

5-1. 差別禁止に関する情報を全従業員に共有する

障がい者雇用における差別をなくすためには、職場全体で正しい知識を共有することが重要です。制度やルールを知っているのが人事部門だけという状態では、現場での対応にばらつきが生まれ、無自覚な差別につながるおそれがあります。

本記事の「2. 障がい者雇用における差別の具体例」や「3. 雇用において禁止される障がい者差別に該当しない具体例」について全従業員に共有して理解してもらうことが、障がい者雇用における差別をなくすための第一歩です。

こうした取り組みは、一度限りで終わらせず、定期的に見直していくことも大切です。

5-2. 障がい者差別が起こらないためのルール・体制を作る

障がい者に対する差別を防ぐには、個々の従業員の意識はもちろん、企業として差別を防ぐための仕組みやルールを整えることも重要です。あいまいな運用や現場まかせの判断が続くと、無意識のうちに差別的な取扱いが起きる可能性があるからです。

こちらも本記事の「2. 障がい者雇用における差別の具体例」や「3. 雇用において禁止される障がい者差別に該当しない具体例」をベースにして、シーン別(たとえば採用時、昇進のタイミングなど)に、障がい者差別に当たるような判断をしないような共通ルールを作成しておくとよいでしょう。

| 差別が起こらないためのルール・体制の具体例

・障がい者であることだけを理由に、応募を拒否しない ・障がい者であることだけを理由に、昇進・昇給から外さない ・障がい者であることを理由に、ほかの従業員と異なる雇用条件としない ・障がい者であることだけを理由に、不適切な発言・指導を行わないなど |

どのような対応が障がい者の差別に当たる可能性があるかを明文化しておき、判断時に活用するルールを作っておくと安心です。

5-3. 障がいのある従業員への合理的配慮についても理解する

障がい者に対する差別を防ぐには、差別禁止と合わせて義務化されている「合理的配慮」の考え方も理解しておくことが重要です。合理的配慮とは、障がいのある従業員が他の従業員と同じように能力を発揮し、就労機会を確保できるように、過度な負担にならない範囲で環境や対応を調整することです。

なぜならば、本記事は差別禁止に特化した内容に限定して説明しましたが、本来は「差別禁止」と「合理的配慮の提供」はセットで語られるものであり、障がい者への差別とみなされるかどうかを判断するためには、障がい者一人ひとりに対する合理的配慮も関連してくるからです。

厚生労働省のパンフレットによると、雇用における合理的配慮の提供義務は以下のような内容です。

| 雇用における合理的配慮とは

・募集及び採用時においては、障がい者と障がい者でない人との均等な機会を確保するための措置 ・採用後においては、障がい者と障がい者でない人の均等な待遇の確保または障がい者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置のこと |

障がいの種類によっては、見た目だけではどのような支障があり、どのような配慮が必要なのかわからない場合があります。また、障がいの部位・等級が同じであっても、障がい者一人ひとりの状態や職場環境などによって、求められる配慮は異なります。

そのため、合理的配慮については、障がいのある従業員一人ひとりと向き合って、個別で対応方法を決めていく必要がある点に注意しましょう。

なお、合理的配慮については「障がい者雇用における合理的配慮とは?障がい別の事例や進め方を解説」の記事もぜひ参考になさってください。

5-4. 差別が疑われる場合に早期対応できる体制を整えておく

障がいのある従業員に対する差別が疑われる事態が発生した際に、速やかに対応できる体制を整えておくことが重要です。

| 早期対応できる体制を整えておく具体例

・障がい者雇用に関する相談窓口を社内に設ける ・障がい者雇用に対応する専任担当者を決めておく ・都道府県労働局など外部支援機関と連携できるルートを用意しておく |

なお、障がい者を常時5人以上雇用している企業では、「障害者職業生活相談員」(障がい者の職業生活全般の相談・指導を担う従業員)の選任が義務とされています。

障がい者の数が4人までは選任義務はありませんが、義務にかかわらず相談窓口や対応担当者をあらかじめ設置しておくことで、トラブルの深刻化を防ぎやすくなります。また、行政からの指導や調停が行われた場合に備えて、相談や対応の記録を残しておくことも重要です。

5-5. 障がいのある本人との話し合いを定期的に行う

何かあった場合だけでなく、定期的に障がいのある従業員本人と話し合いの場を持つことも大切です。

企業側や周りの従業員の意図とは異なる形で、本人が「差別的な扱いを受けた」と感じてしまうケースも少なくありません。早期に気づき、誤解を解いたり配慮の仕方を調整したりすることで、トラブルの芽を摘むことができます。

| 定期的な話し合いを行う場合の具体例

・人事評価や配置変更などに対して不公平感を抱いていないかを聞く ・「他の社員との違い」について誤解や不信感が生じていないかをヒアリングする ・日々の業務で不安に感じていることがないかを確認する ・配慮が必要な点について、状況の変化があれば共有してもらう |

話し合いの内容や決定事項は記録に残すようにし、後々の認識の違いが生じないようにしておくことも大切です。

5-6. 社内での解決が難しい場合は外部支援者と連携する

障がい者雇用における差別にどう対応するかについては専門性が求められることも多く、社内だけで対応するのが難しいケースも少なくありません。そうした場合は、外部の支援機関や専門家と連携することも有効な手段です。

| 外部の支援機関や専門家の例

・ハローワークや地域障害者職業センターなど:職場内での具体的な支援や関係調整を支援 ・障がい者雇用を専門に支援する民間事業者:障がい者の定着支援や業務の切り出しなど、幅広いサポートを提供 |

企業単独で抱え込まずに専門的な支援と連携することで、持続可能な障がい者雇用を実現しやすくなります。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 障がい者雇用に課題があるならJSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめ

この記事では、障がい者雇用における差別の具体例や社内の整備の仕方を解説してきました。記事の内容をしっかりと実践することで、現場に「障がいのある方への差別禁止」の精神を行き渡らせて、差別を防ぐことができるはずです。

しかしながら、「差別が起きないようにルールを整えても、実践面で不安が残る」と感じる企業の方もいるかもしれません。

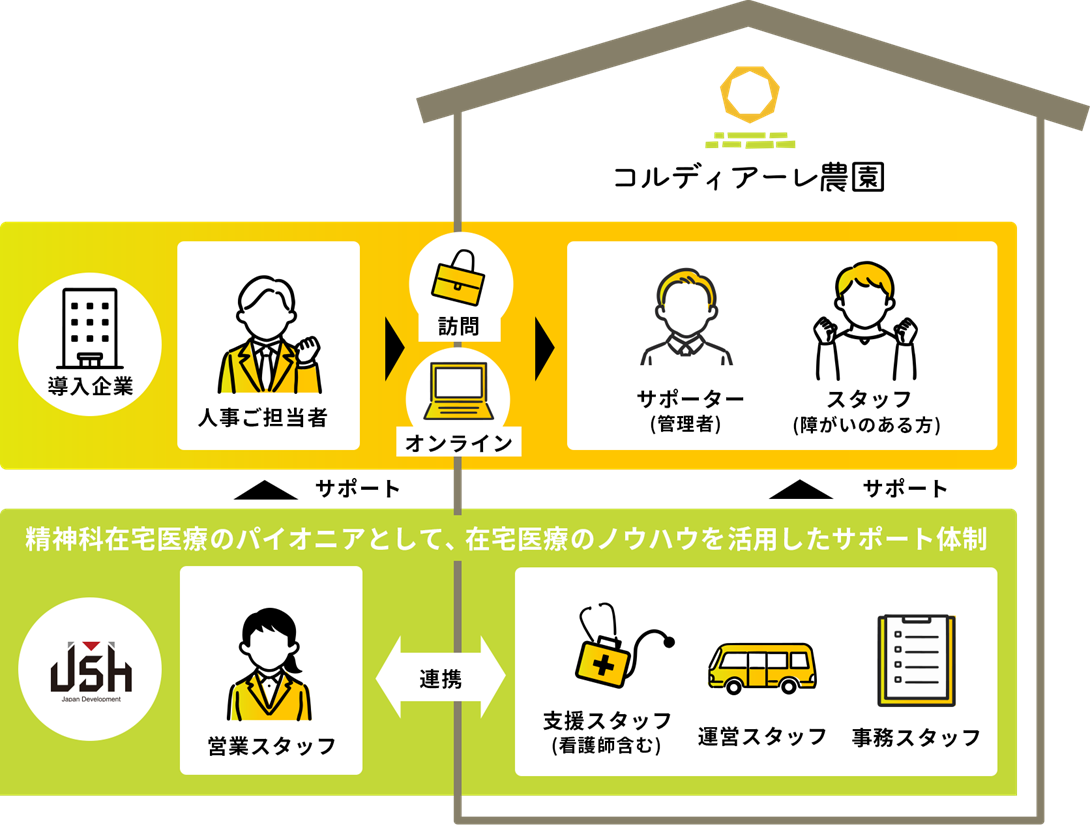

そこでおすすめしたいのが、JSHの障がい者雇用支援サービスです。

| JSHの障がい者雇用支援サービスの特徴

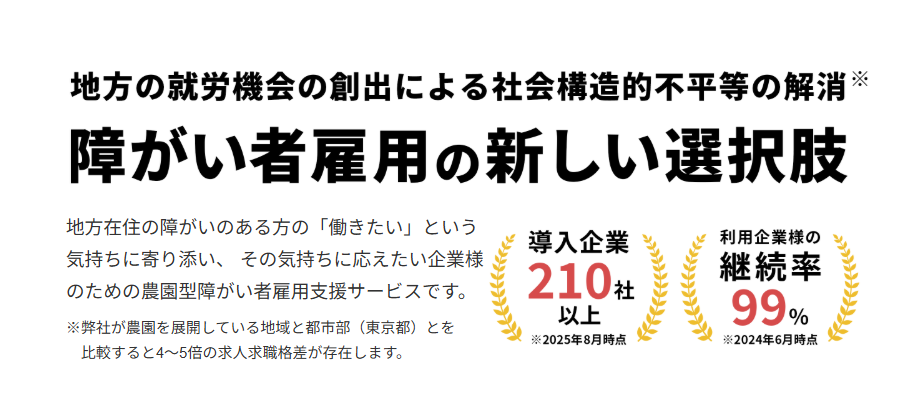

・障がい者雇用の準備が整っていなくても受け入れができる ・就労者が安心して過ごせる職場環境を整備している ・210社以上の企業で99%の継続率で利用されている |

障がい者雇用に関するさまざまな課題解決のお役に立てると自負しておりますので、ぜひ読み進めていただければと思います。

6-1. 障がい者雇用の準備が整っていなくても受け入れができる

障がい者雇用に取り組むにあたって、今回説明した「差別の禁止」や「合理的配慮の提供」は法的にも重要な責任です。しかし実際には、以下のような課題を感じている企業も多いのではないでしょうか。

・社内で差別禁止の方針を決めても、現場で徹底できるか不安

・差別禁止や合理的配慮の提供が必要なのは理解していても、体制やリソースが足りない

このような状況にある企業でも、JSHの障がい者雇用支援サービスを活用すれば、自社内で無理なく障がい者雇用に取り組み、法的責任にも対応しながら、差別のない就労機会を実現できます。

JSHが運営する「コルディアーレ農園」では、企業が雇用した障がい者が、整備された環境で安心して働けるように支援を行っています。障がい者が安心して働けるよう合理的配慮が組み込まれた環境での就労となるため、雇用主として求められる差別の禁止や配慮提供といった法的責任にも、自然に対応しやすくなります。

6-2. 就労者が安心して過ごせる職場環境を整備している

JSHが運営する「コルディアーレ農園」は完全屋内型・冷暖房完備の作業スペースで、身体的な負担が少なく、障がい者の方が安心して過ごせる職場環境が整っています。

さらに、農園には看護師が常駐しており、日々の健康チェックやメンタルサポートなど、専門的な配慮を行う体制も整備されています。

このような環境で就労することにより、障がい者の方は安心感を持ちながら、やりがいをもって働くことができます。

6-3. 導入企業210社以上・継続率99%の実績を誇るサービス

JSHの障がい者雇用支援サービスをご利用いただいているのは210社以上(2025年8月時点)で、利用者企業様の継続率は99%(2024年6月時点)となっています。

これは、JSHの「地方在住の障がい者と障がい者雇用に課題を抱える企業の架け橋になりたい」という思いに、多くの企業様が共感されているからこそだと考えています。

企業の担当様には、毎日の日報や定期的なオンライン面談を通して障がい者の就労状況を把握して、企業の一員としてサポートすることをお願いしています。

「差別のない就労環境を実現したい」「合理的な体制づくりを外部と連携しながら進めたい」とお考えの企業担当者様は、ぜひお気軽に詳細資料をご確認ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. まとめ

本記事では「障がい者雇用における差別の禁止」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆障がい者雇用における差別の具体例

・【募集・採用時】障がい者差別に該当しうる例

・【賃金】障がい者差別に該当しうる例

・【配置】障がい者差別に該当しうる例

・【昇進・待遇】障がい者差別に該当しうる例

・【退職・解雇・契約更新】障がい者差別に該当しうる例

◆雇用において禁止される障がい者差別に該当しない具体例

・障がい者を有利に取り扱う「積極的差別是正措置」

・合理的配慮の提供・労働能力などの適正評価の結果として異なる取扱いをすること

・合理的配慮にかかわる措置を講じた結果として異なる取扱いをすること

・障がいの状況を雇用管理上必要な範囲で確認すること

◆障がい者雇用における差別があった場合の罰則

・障害者雇用促進法における罰則はないが行政指導を受ける可能性がある

・障害者差別解消法では虚偽の報告などで20万円の過料が課される可能性がある

・労働者との個別トラブルが民事紛争に発展する可能性もある

◆障がい者雇用における差別を防ぐために企業ができること

・差別禁止に関する情報を全従業員に共有する

・障がい者差別が起こらないためのルール・体制を作る

・障がいのある従業員への合理的配慮についても理解する

・差別が疑われる場合に早期対応できる体制を整えておく

・障がいのある本人との話し合いを定期的に行う

・社内での解決が難しい場合は外部支援者と連携する

障がい者雇用に課題がある企業は、JSHの障がい者雇用支援サービスにぜひご相談ください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度