コラム詳細

2022/06/18

autorenew2025/11/07

【障がい者雇用】業務の切り出しの基礎知識|正しい方法とポイント3つ

「障がい者を雇用することになったが、どのような業務を任せればいいのかわからない」

「障がい者のための業務の切り出しのコツってなんだろう?正しい方法が知りたい」

障がい者を雇用している多くの企業で頭を悩ませているのが、障がい者のための業務の切り出しです。業務の切り出しが適切におこなえないと、障がい者も不満を感じて離職してしまう可能性が高まります。障がい者雇用の定着率をあげるためにも、正しい障がい者雇用の業務の切り出しに関する知識を身につけておくことが大切なのです。

障がい者雇用の業務の切り出しについて理解するためにも、業務を切り出すための方法や注意点などを含めた基礎知識を身につけておきましょう。

【目次】

2. 【障がい者雇用の業務の切り出し方②】すべての業務を洗い出す

3. 【障がい者雇用の業務の切り出し方③】業務をより細分化してタスクを明確にする

4. 【障がい者雇用の業務の切り出し方④】それぞれの業務を作業内容・時間・優先度等で比較する

5. 【障がい者雇用の業務の切り出し方⑤】業務に慣れるためにサポートする

6. 【障がい者雇用の業務の切り出し方⑥】慣れてきたら障がい者1人に業務をまかせる

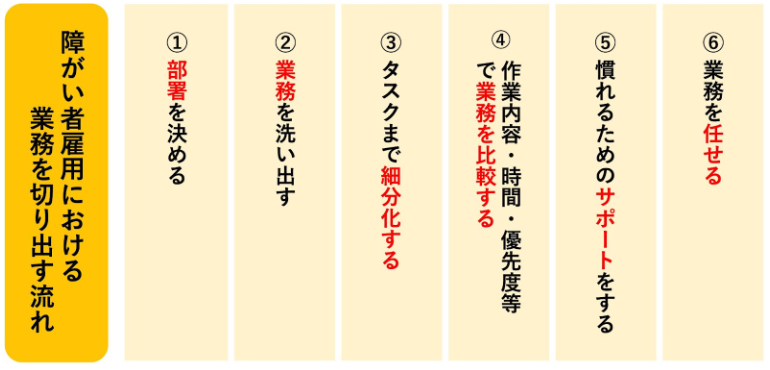

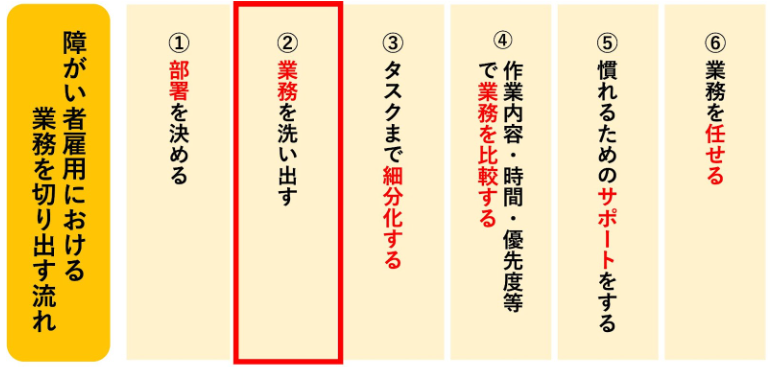

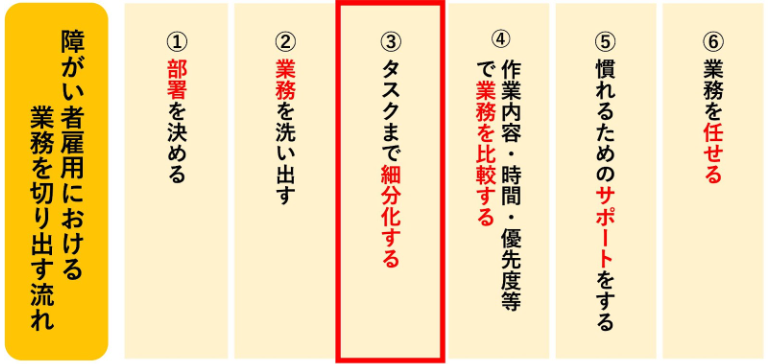

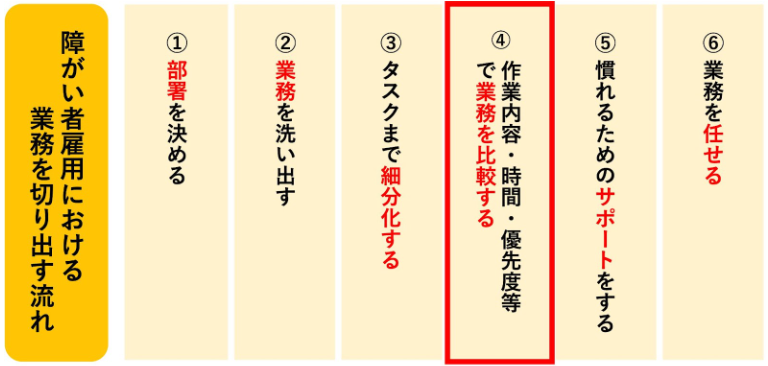

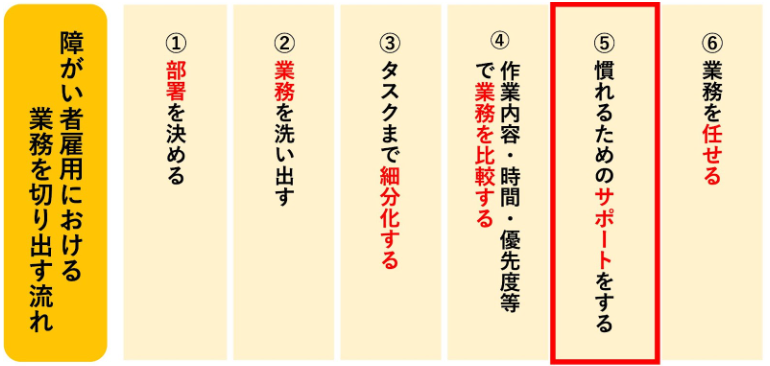

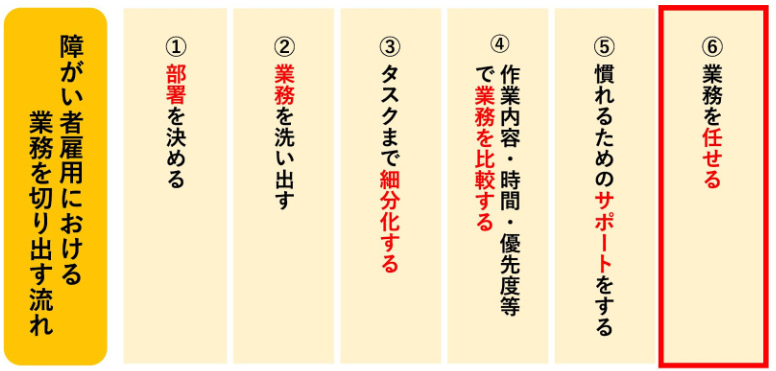

まずは、業務を切り出す流れを把握することで、障がい者雇用における業務切り出しの全体像を把握できるようになります。

業務を切り出すための流れを理解したうえで、それぞれの段階で必要な知識や注意点を意識していきましょう。

この記事では、障がい者雇用における大きな問題を解決して障がい者が働きやすい環境を作るために必要な、業務の切り出しに関する基礎知識をお伝えしていきます。

| この記事のポイント |

|

業務の切り出しが適切ではないことが原因で、障がい者が定着しないという悪循環に陥ってしまわないためにも、正しい業務の切り出しに関する知識を解説していきます。

この記事を読んで、障がい者の働きやすさに大きな影響を与える障がい者雇用における業務の切り出しについて学んでいきましょう。

1. 【障がい者雇用の業務の切り出し方①】部署を決める

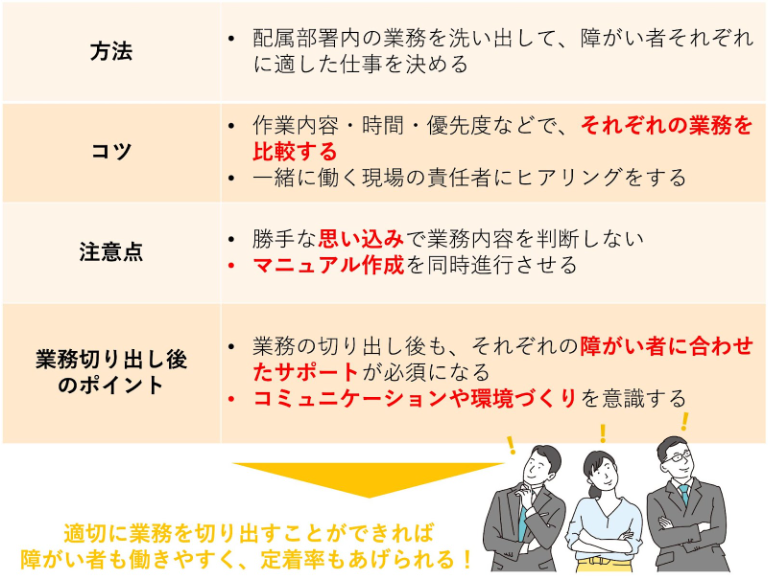

業務切り出しの最初のステップは、障がい者を配属する部署の選定です。「どの部署に配属すれば、障がい者は働きやすいのか」を考えながら、障がい者を配属できる部署を考えなければいけません。

障がい者をその部署に配属させられるか決める為には、各部署の責任者と一緒に以下の点を意識して障がい者を配属できるのかどうか考えてみましょう。

障がい者が働ける部署なのか判断するには?

|

障がいのある人がストレスを抱え込まずに働くためには、上記の条件を満たした部署を選ぶのがオススメです。

人事部・経理部・総務部・営業部など、企業にはさまざまな部署が存在しています。「経理の仕事は障がい者には任せられない」や「営業部には単純作業はない」と決めつけてしまう前に、現場を管理している責任者にヒアリングしながら相談することが大切です。

この段階では、具体的な業務内容を決める必要はありません。まずは、障がい者を配属するための部署について決めていきましょう。

2. 【障がい者雇用の業務の切り出し方②】すべての業務を洗い出す

業務の切り出しをおこなう部署が決まったら、その部署にどのような業務があるのかすべて洗い出していきます。

「障がい者に任せられる仕事」として考えるのではなく、部署内で発生しているすべての業務を洗い出してみましょう。たとえ障がい者には割り振れない作業内容だとしても、すべての業務を把握できると業務全体のボリューム感を把握できますよ。

| まずはすべての業務を洗い出すことが大切

【事務の場合】 電話対応 / 来客対応 /簡単なオフィスの清掃 / 備品の補充 / 書類整理 / 書類作成 / メール送受信など 【経理部の場合】 伝票整理 / 請求書発行 / 売上集計 / 会計業務 / 決算業務 / 税務関係の業務など 【営業部の場合】 顧客管理 / 接客 / 問い合わせ対応 / 受発注業務 / メール対応 / 在庫管理など |

このように、部署によってさまざまな業務があります。それぞれの業務内容をみていくと、「自分で情報整理をして判断しなければいけない業務」や「誰かとコミュニケーションが必須な業務」など障がいを持っている方に向いていない業務内容も明確にできますよ。

はじめに部署内業務の全体像を把握しておくことで、障がい者に切り出す業務と切り出すことが難しい業務を判別しやすくなるのでおすすめです。

3. 【障がい者雇用の業務の切り出し方③】業務をより細分化してタスクを明確にする

すべての業務を洗い出して障がい者に切り出す業務が明確になったところで、それぞれの業務をより細分化していきます。この段階で業務を細分化することで、障がい者が作業しやすい業務をみつけられるのです。

例えば以下のようなイメージで、それぞれの業務を細分化してみましょう。

| 【事務】書類整理業務の具体的なタスク |

| 1.溜まった書類を日付順に並べる

2.日付順にファイリングしていく 3.確認が必要な書類を責任者へまわす 4.ファイリングした書類の束を書類棚に種類別にならべる |

| 【経理】請求書発行業務の具体的なタスク |

| 1.月末にシステム上で売上を締める

2.請求書を発行する(印刷する) 3.請求書を入れる封筒に宛名を記入する 4.請求書と送付先が前違えないように再確認する 5.請求書をそれぞれの封筒に封入する 6.請求書を発送する |

| 【営業】顧客管理業務の具体的なタスク |

| 1.名刺やメールなどから顧客情報を集める

2.顧客管理をしているシステムに情報を登録する 3.営業担当に登録情報を確認してもらい修正する 4.顧客情報を定期的に更新する |

このように業務を細分化することで、障がい者が取り組みやすい業務を見つけられます。細分化した業務の中に、障がい者でも働きやすい以下の条件を満たした業務があるか洗い出してみましょう。

【障がい者が取り組みやすい業務(例)】

|

上記はあくまで一例となりますので障がいの種類や特性によって、障がい者が取り組みやすいと感じる業務内容も変わります。部署内の業務をしっかりと洗い出して、それぞれの障がい者に適した業務を切り出すことが、障がい者雇用の改善につながるのです。

4. 【障がい者雇用の業務の切り出し方④】それぞれの業務を作業内容・時間・優先度等で比較する

業務の切り出しが進んでいく中で、誰にどのような業務をお願いするべきなのか悩んでしまう場合があります。障がい者それぞれの特性にあった仕事を切り出すためには、業務の具体的な作業内容・作業時間・優先度など細かい条件で比較していくのがオススメです。

なぜなら、業務を細かい条件で比較することで「一個のことに集中できる障がい者に任せるべき仕事」や「音に敏感に反応してしまう障がい者に任せられる仕事」というように、より具体的な業務のイメージを作れます。

そして、障がい者一人ひとりに適した業務の切り出しができるのです。

障がい者それぞれの特性に適している業務を判断するためには、さまざまな条件について洗い出していきます。参考までに、一般的に企業で業務切り出しの際に使われている条件と、その条件を比較する理由についてみてみましょう。

| 比較する条件 | 理由 |

| 作業内容 |

|

| 作業場所 |

|

| 作業時間 |

|

| 作業頻度 |

|

| 業務の優先度 |

|

| 業務委任の可否 |

|

| 求める能力やスキル |

|

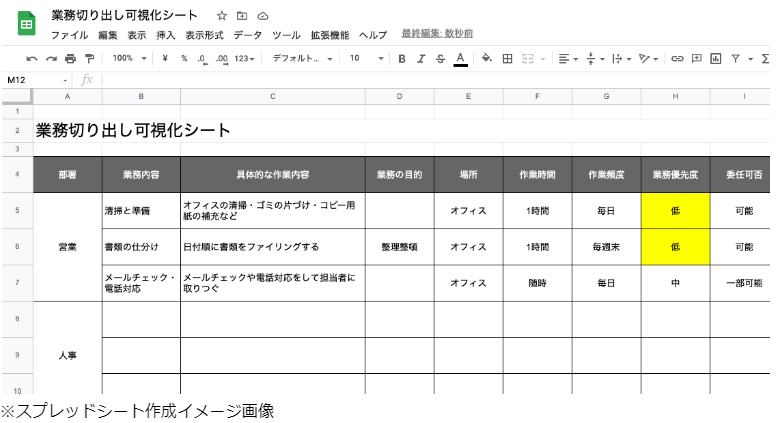

それぞれの業務において、上記の条件を比較していくためには調べたデータを目に見える形にするのがオススメです。わかりやすいデータ化するためには、さまざまな方法がありますがエクセルやスプレッドシートなどを使えば、簡単に作成できます。

独自の条件を決めたうえで、上記のように比較しやすい業務切り出しシートを作成してみましょう。このような比較しやすいシートに情報を記入したら、社内で相談しながら業務の切り出しを進めていきます。

業務を切り出す際には、人事担当や部署内の責任者などと話し合いながら、障がい者一人ひとりに適した業務を選べるように心がけることが重要です。

| 【もしも、どの業務を障がい者に任せるべきか悩んでしまったら】

すべての情報を比較しやすくするためのシートが完成したら、記入した業務の中から

などの業務をピックアップしていきましょう。これらの業務は、障がい者に精神的な負担を与えないので最初の業務にもオススメです。障がい者が働きながら負担を感じてしまわないためにも、優先的に障がい者に任せられる業務を切り出していきましょう。 |

5. 【障がい者雇用の業務の切り出し方⑤】業務に慣れるためにサポートする

障がい者雇用の業務の切り出しができたら、まずは障がい者がその業務に慣れてもらうことを優先しなければいけません。働いてくれる障がい者自身が「この仕事は自分に向いていない」と感じてしまい仕事を辞めてしまわない為にも、業務に慣れるまでは一般社員のサポートが必要です。

実際に、どのようなポイントを意識してサポートをしていくべきなのか覚えておきましょう。

障がい者が業務に慣れるまでサポートする際の例

|

このような点を意識しながら、働く障がい者をサポートしていくことが大切です。

障がい者だけに限らず、誰しもが最初から完璧にタスクをこなせるわけではありませんよね。障がい者の場合は、通常の人よりも物事を理解するのに時間がかかってしまう場合がほとんどです。

だからこそ、すぐにすべての業務を任せるのではなく、しっかり業務内容を理解して慣れるようになるまではサポートしてあげる仕組みを整えておきましょう。

6. 【障がい者雇用の業務の切り出し方⑥】慣れてきたら障がい者1人に業務をまかせる

最終的には、業務に慣れてきて1人でできる業務が増えてきた段階で、1人分の業務を任せます。業務に慣れてくれば、的確な指示やマニュアルがあれば1人だけでも不安なく働けるようになるのです。

ただし障がい者が「これでいいのかな?」や「こんな時はどうしたらいいんだろう?」という不安を働きながら抱き続けない為にも、安心して1人で働き続けられる環境づくりをしなければいけません。

8.業務切り出し後に意識したいポイントでは、障がい者が1人でも働きやすい環境を作るために意識しておきたいポイントについて紹介しているので参考にしてみましょう。

7. 業務切り出しを考える時の注意点

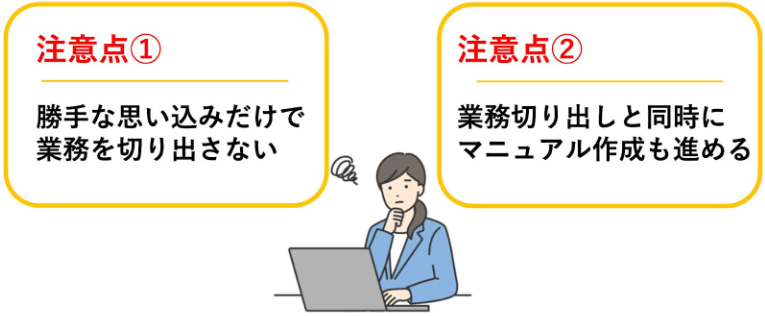

業務切り出しを効果的におこない、適切な仕事を障がい者に割り振る為には2つのポイントを意識するようにしていきましょう。

- 障がい者に対して勝手な思い込みを作らずに業務を切り出す

- 業務切り出しと同時にマニュアル作成を開始する

この2つのポイントを意識しながら業務の切り出しを進めていくことで、業務と障がい者のミスマッチを防ぐことも可能です。

7-1. 「この仕事しかできない」という勝手な思い込みで業務を決めない

業務の切り出しをする際には、勝手な思い込みで障がい者ができる作業範囲を決めつけないようにしましょう。

たとえば、無意識に以下のようなことを考えながら仕事を割り振ったり、仕事の指示をしていないか確認してみるのがおすすめです。

勝手な思い込みをしてしまった例

|

残念ながら、障がい者それぞれの感じ方や価値観、そして障がいの特性などを理解できていない人が多くいます。このような「障がいがあるので、この仕事しかできない」というような思い込みを持って業務切り出しをしてしまうと、障がい者一人ひとりに適した仕事を選べません。

勝手な思い込みや勘違いをしないようにするためには、障がい者の特性や感じ方などについて理解してあげる必要があるのです。

一緒に働く障がい者に対する理解を深めるためにも、以下のような方法を活用してみましょう。

| 障がい者を理解するために活用できる方法 |

|

たとえ障がいを持っている人でも、障がい者一人ひとりで得意なスキルは違います。頭ごなしに決めつけてしまうのではなく、1人の人としてその人の特性を理解するためにも、専門家の知識やテクニックを効果的に活用していきましょう。

7-2. 業務の切り出しと同時にマニュアル作成も同時進行するのを忘れない

障がい者雇用の業務切り出しは、マニュアル作成をする最適なタイミングでもあります。障がい者が働きやすい環境を作る為にも、早い段階で障がい者が理解しやすい業務マニュアルを作成しておきましょう。

ここでは、一般社員が理解しやすいマニュアルが求められているわけではありません。集中力を維持できず文章を理解するのに時間がかかってしまうような障がい者でも理解できるマニュアルであることが重要です。

障害者職業総合センターがおこなっている発達障害者のための手順書作成技能トレーニングによると、障がい者向けのマニュアルは以下の条件を満たすべきだとされています。

| 障がい者にも理解しやすいマニュアルとは? |

|

このように、通常のマニュアルを作る際には意識する必要がない点でも、障がい者向けのマニュアル作成になると必要になる要素がたくさんあるのです。

業務の切り出しと同時に障がい者向けのマニュアル作成をしておくことで、業務切り出し後も障がい者が業務内容を適切に理解して作業を進めていけるようになりますよ。

マニュアル作成には、想像している以上の時間と労力がかかってしまいます。時間を効率的に使うためにも、業務内容をタスクまで細分化して調べている段階でマニュアル作成をはじめるのがオススメです。

障がい者向けのマニュアルの作成方法についてさらに知りたいという方は、発達障害者のための手順書作成技能トレーニングで紹介されているマニュアル作成の基本知識や注意点を参考にしてみてください。

8. 業務切り出し後に意識したい3つのポイント

障がい者雇用における業務の切り出しができたからといって、それで障がい者が働きやすい環境を完璧に整えられたというわけではありません。障がい者が働きやすい環境を整えて職場への定着を促すためにも、情報の伝え方や、状況の確認の方法などを工夫していけるように意識しましょう。

障がい者と一緒に効率よく働くためには、以下のようなポイントを意識していく必要があります。

業務切り出し後も意識しておきたいポイント

|

健常者と一緒に働いているときは、そこまで意識する必要がなかった「あたりまえ」の事でも、障がいを持っている人からすると難しい場合がたくさんあります。

業務を切り出した後も、仕事を任せっきりにしてしまうのではなく、しっかりとサポートをしてあげられるように意識することが重要なのです。

8-1. 情報を伝える際には、口頭だけではなく文章やイラストで記録を残す

働いている障がい者に情報や指示を伝える時は、口頭だけではなくメモやメールなどを活用して内容を伝えるように意識しましょう。

なぜなら口頭だけで情報を伝えてしまった場合、正しい情報が伝わらずにミスコミュニケーションになってしまう可能性が高いからです。

発達障がいのような障がいを持っている人の中には、口頭で言われたことを一度で理解できずに混乱してしまう人もいます。そのような人の為にも、後から情報を確認できるようにメモなどのツールを使って「文章」として記録しておくのがおすすめです。

他にも、以下のように意識しておきたいポイントがあります。

| 情報を伝える際に大切なこと | |

| メモやメールなど文章で残す | 口頭での指示を理解できない、理解するのに時間がかかってしまう人のために見返せるようにする |

| 画像やイラストを使う | 文章だけでは情報整理ができない人向けに、ビジュアルに変化を与えて理解しやすい状態にする |

| 白黒ではなく鮮やかな色を使う | 白黒な資料では単調に感じて読み進められない人向けに、鮮やかな色合いをポイントに使って「読ませる」資料を作る |

障がいを持っている方は、受け取った情報を整理して理解するのに時間がかかってしまったり、短時間記憶しかできないので忘れっぽくなってしまったりする場合があります。

そのような方でも、スムーズに理解できる情報伝達をする為にも「障がい者にも伝わりやすく、理解しやすい情報伝達」を心がけていきましょう。

8-2. 業務の進捗状況を積極的に確認する

障がい者に業務を割り振ったら、その障がい者をサポートする立場の社員が自ら動いて進捗状況を確認するようにしましょう。

一般社員の場合は、進捗状況や質問などを自発的に伝えてくるのが社会常識とされています。しかし、障がい者と働く場合は、その常識はほとんどの場合通用しません。

なかなか自己主張や意見を伝えることが得意ではない人の場合は、以下のように質問を投げかけてあげましょう。

現在の状態を確認するための質問

|

このように、サポートする側からの寄り添いが必要になってきます。

一緒に働いている障がい者が、「どのようなことに疑問をもって日々過ごしているのか?」という点をしっかりと把握できるように心がけていくのが大切なのです。

8-3. 業務切り出し後も、障がい者の意見を聞く姿勢を持つ

業務の切り出しが完了して障がい者が実際にその業務で働きはじめてからも、進捗状況の確認と障がい者のサポートが必要です。本当にその業務が障がい者に適した内容なのかを確認するためにも、その業務に対して働いている障がい者がどのように感じているのか意見を聞くようにしましょう。

障がい者の意見を聞くための方法例

|

このように定期的に、障がい者からの意見を直接聞けるような制度を整えておくことで、障がい者自身の状態が変化したことで、業務内容が合わなくないと感じてストレスを抱え込むことを避けられます。

毎日障がいの度合いやバランスが変化してしまうような障がいを持っている場合は、一度慣れた業務に対してもストレスを感じるようになってしまう場合もあります。そのため、障がい者の意見を聞き臨機応変に業務内容を変更する対応が求められるでしょう。

障がい者の状態に適した労働環境や業務を管理するためにも、障がい者本人の状態を定期的に確認しながら「業務に対してどのように感じているのか」を引き出せるような仕組みづくりをしておきましょう。

9. まとめ

この記事では、障がい者雇用において重要な業務の切り出しについて、切り出すための方法や意識したいポイントをお伝えしてきました。

| この記事のふりかえり |

|

障がい者雇用を改善するためにも、障がい者のための業務の切り出しがうまくできないことが原因で、障がい者が職場に定着してくれないという悪循環からは抜け出したいですよね。

正しい障がい者雇用における業務の切り出しに関する知識を持っていれば、障がい者が働きやすい労働環境を整えて離職を防げます。

一緒に働いている障がい者だけではなく、一般社員の負担を軽減するためにも、この記事で紹介した知識や意識したいポイントを頭に入れて障がい者雇用の業務の切り出しについて見直してみてくださいね。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度