コラム詳細

2024/06/19

autorenew2024/06/19

【人事担当者向け】雇用した障がい者が職場いじめに遭う現実と防止策

「障がい者に対するいじめのニュースを見たけれど、自社で起こりかねない」

「最近自社の障がいのある社員が休みがちになっている…まさか、自社でもいじめが?」

自社で雇用している障がい者の雰囲気や顔色がいつもと違うと「いじめが起きていないか」「孤立していないか」心配になる担当者は多いのではないでしょうか。

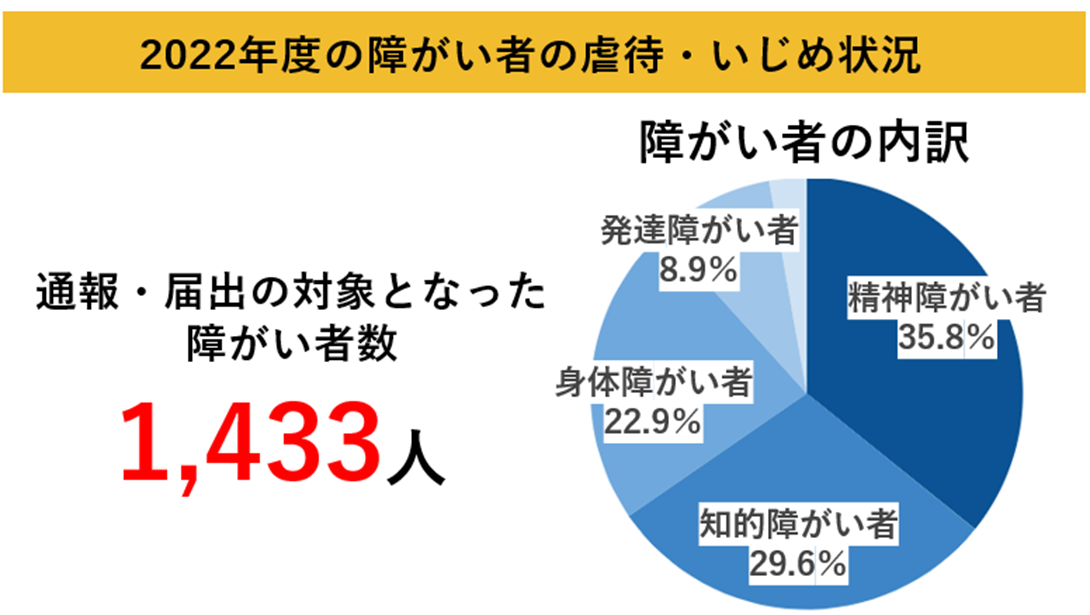

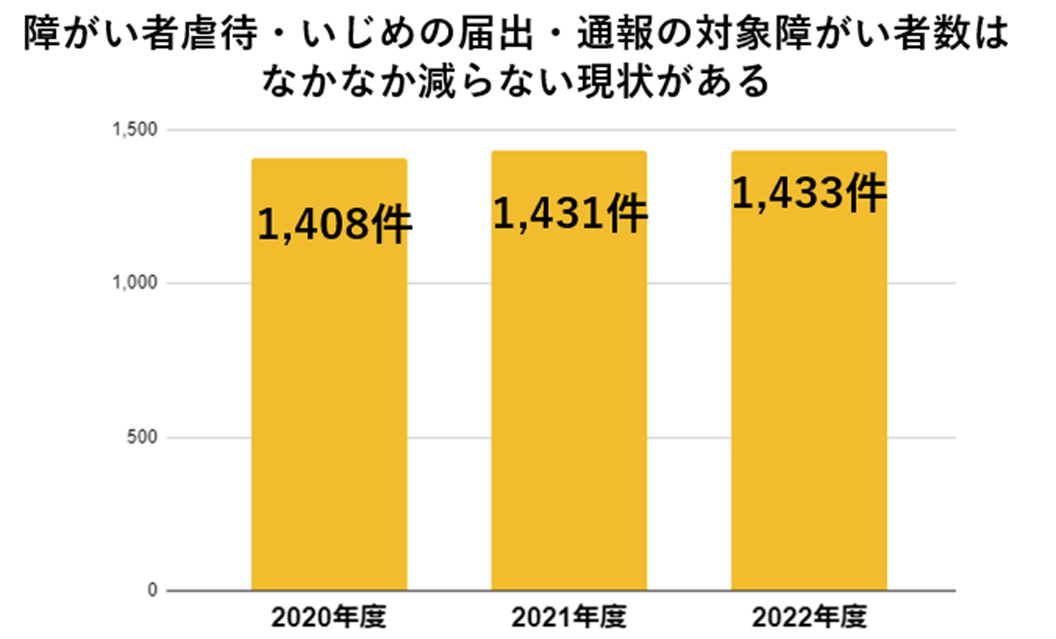

実際に障がい者に対する虐待やいじめは、残念ながら毎年一定数起きています。

厚生労働省が公表している2022年度の調査では、市町村への通報・届出の対象となった障がい者数は1,433人にのぼります。

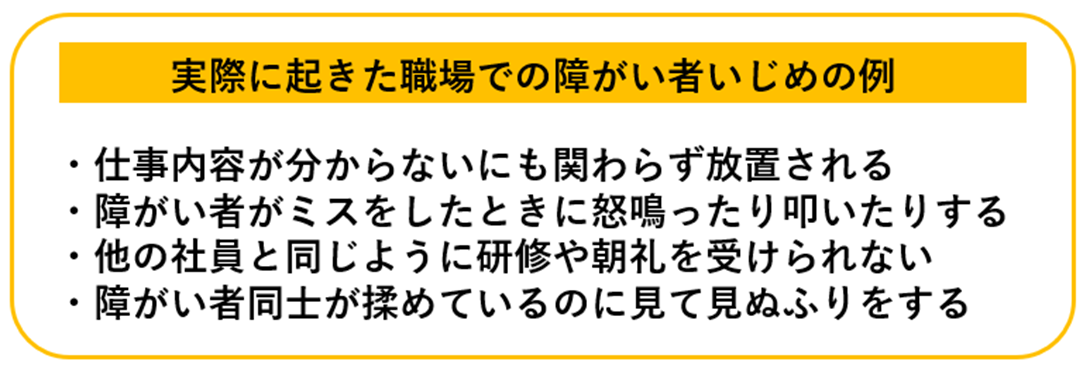

実際に職場では下記のようないじめが起きていて、市町村から再発防止対策の指導などが実施されています。

障がい者に対するいじめの中には悪質なものもありますが、知らず知らずのうちにいじめに該当する行為をしてしまっているケースもあります。

悪意のない行動であったとしても、気が付いたときには大きなトラブルに発展する可能性があります。

その結果、企業価値の低下や障がい者の離職率が高まったりするなど企業にとって悪影響を及ぼすことにつながります。

この記事では、障がい者に対する職場内でのいじめの種類やいじめを防止する方法をまとめてご紹介します。

特に、障がい者に対する職場いじめの種類は、実際に起きた事例を踏まえて解説しているので必見です。

最後までご覧いただくことで、どのような行為が障がい者への職場いじめに該当するのか理解したうえで、防止策を実施できるようになります。

障がい者雇用に対する不安を払拭し誰もが前向きに働ける職場作りをするためにも、ぜひ参考にしてみてください。

【目次】

1. 【事例あり】障がい者に対する6種類の職場いじめ

2. 障がい者に対する職場いじめが発覚したら厳しい処分を受ける可能性がある

3. 障がい者に対する職場いじめを防止するのは企業側の責務

4. 障がい者に対する職場いじめを防止する5つの対策方法

5. 自社だけで障がい者のいじめを未然に防ぐのは難しい

6. まとめ

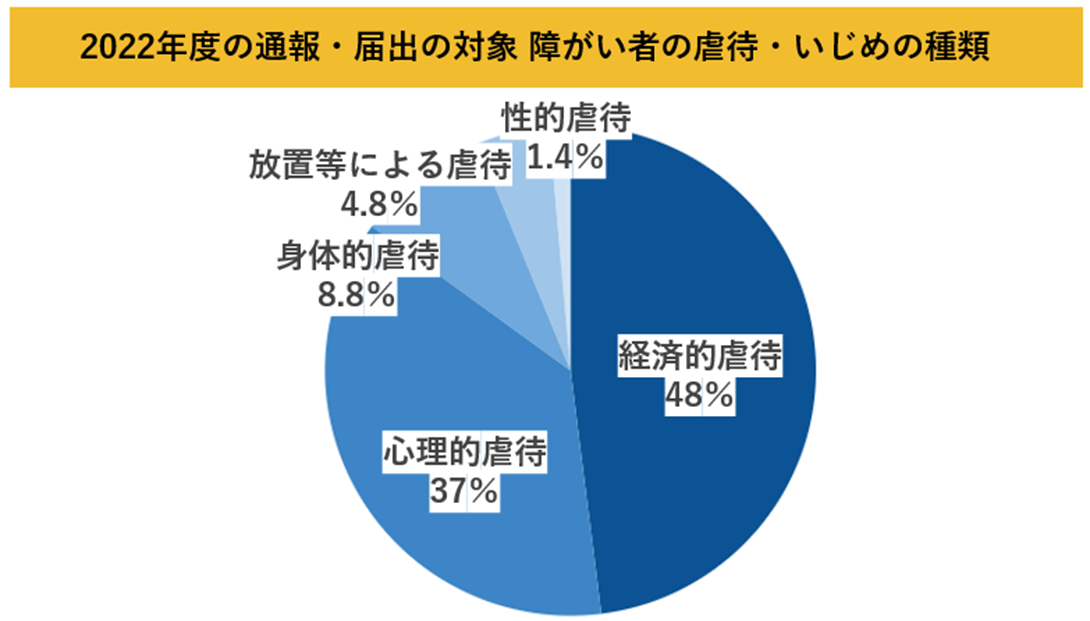

まずは、障がい者に対する職場いじめにはどのようなものがあるのか確認するために、障がい者に対するいじめの種類をご紹介します。

2022年度は、経済的虐待と心理的虐待が多く起きています。

参考:厚生労働省「令和4年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します」

今の職場内でいじめに該当する部分がないかチェックするためのリストも用意したので、いじめを疑う部分はないか確認してみてください。

| いじめの種類 | 概要 |

| 経済的虐待 | 障がい者の同意を得ないで金銭を利用、制限する |

| 心理的虐待 | 障がい者に対して脅しや侮辱、無視、差別的な発言など精神的な苦痛を与える |

| 身体的虐待 | ケガの恐れがある作業を強いるなど身体に何らかの暴行、拘束を加える |

| 放置等による虐待 | 障がい者の雇用に対して適切な管理、配慮をしていない |

| 性的虐待 | 障がい者にわいせつな行為をする、もしくはわいせつな行為をさせる |

| 制度によるいじめ | 障がいを理由と他の社員を区別して異なる待遇をする |

| 【障がい者に対する職場いじめは合理的配慮を踏まえて判断する】

障がい者に対する職場いじめを防ぐには「合理的配慮」の視点が必要です。 合理的配慮とは、仕事をするうえで本人の意思を尊重しながら負担になり過ぎない範囲で調整をすることです。

例えば、障がいの特性で集中力が持続しない場合は、本人の意思を尊重したうえで休憩時間を設けます。

本人の意思を尊重せず「障がいがあるから」といった理由だけで一方的に休憩時間を設けると、いじめだと感じる可能性があります。

判断が難しいケースもありますが、合理的配慮を理解しておくといじめ防止につながります。 合理的配慮については下記の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。

|

1-1.経済的虐待:賃金未払い・財産の不当管理

経済的虐待は、障がい者の同意を得ないで金銭を利用、制限するいじめです。

障がい者の方は、障がいの程度や種類によっては、自身で金銭管理や給与を把握することが難しいこともあるでしょう。

それにつけ込み「同意を得ずに給与を減らす」「障がい者の通帳を強制的に管理する」などのケースが該当します。

| 【経済的虐待の例】

・障がい者の同意なく賃金を下げる ・障がい者に賃金を払わない(最低賃金に満たない金額を払う) ・障がい者の同意なく年金や預貯金を管理する ・障がい者の同意なく現金を引き出す ・障がい者の賃金を減額する制度を利用しているにも関わらず許可を得た業務以外の仕事に従事させる |

実際に「最低賃金の減額特例許可(障がいの程度に応じて最低賃金以下での雇用を許可する制度)」を得てパート・アルバイトとして勤務していた知的障がい者が、申請した業務とは異なる仕事をしていたのにも関わらず適切な賃金を支払われなかった事例があります。

この事例では労働基準監督署により精神的な虐待に該当すると認められ、最低賃金額との差額を支払うよう指導を受けています。

参考:厚生労働省「令和4年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します」

| 経済的虐待のチェックリスト

障がい者の同意を得ないで金銭を利用、制限する |

| ✓障がい者の同意なく賃金・資金管理をしている

✓障がい者個人の資産や年金を引き出すときのルールが定まっていない ✓障がい者の賃金が最低賃金より低い(特例などの許可を得ているケースを除く) |

1-2.心理的虐待:差別的な発言や態度

心理的虐待は、障がい者に対して脅しや侮辱、無視、差別的な発言など精神的な苦痛を与えるいじめです。

心理的虐待はきつい口調で怒る、障がい者のみ無視するなど誰もが分かる度合いのものだけでなく、障がい者のみ会議に出席できないなどの差別的な態度も含みます。

| 【心理的虐待の例】

・障がい者のみ意図的に無視をする ・障がい者に対して恥をかかせるように大勢の前で怒る、指摘する ・障がい者の悪口を言う ・障がい者と他の社員を区別する態度や発言をする(障がい者のみ会議に出席できないなど) ・障がい者がミスをしたときに「何をしているんだ」「ふざけるな」などと大声で怒鳴る |

とくに心理的虐待が発生しやすいのは、障がい者がミスをしてしまうときです。

ミスは誰にでも起こり得ることですが、障がい特性によっては本人の意思や心がけでは改善が難しいケースがあります。

障がい特性を把握したうえでの適切な指導、対応が求められるのですが、配慮に欠けてしまった事例があります。

製造業A社では雇用して1年が経過した知的障がいの社員がいました。

障がいの特性上、仕事中に集中力が途切れることがあり、ミスや業務の手が止まってしまうことがあったそうです。

そのときに製造業の社員が「なにやっているんだ」と怒鳴ることがあり、精神的な苦痛を感じるようになりました。

企業側が「指導」や「注意」のつもりでいじめの意識がなくても、障がいのある方が苦痛に感じたら心理的虐待に該当するため十分な配慮が必要です。

| 経済的虐待のチェックリスト

脅しや侮辱、無視、差別的な発言など精神的な苦痛を与える |

| ✓障がい者と他の社員への接し方が異なる

✓障がい者がミスをすると怒鳴る、もしくは無視などの態度を取ってしまう ✓障がい者のみ子ども扱いしている ✓障がい者に怖がったり怯えたりする態度をとってしまう ✓障がい者の悪口を聞いた |

1-3.身体的虐待:暴行やケガの恐れがある作業を強いる

身体的虐待は、ケガの恐れがある作業を強いるなど身体に何らかの暴行、拘束を加えるいじめです。

障がい者の有無を問わず人を叩く、つねるなどは当然よくない行為ですが、障がい特性や種類を把握したうえで危険な業務に従事させることも身体的虐待に該当します。

| 【身体的虐待の例】

・障がい者がミスをしたときに叩く、つねるなどの暴行をする ・障がい者が食事を拒んでいるのに無理やり食べさせる ・正当な理由なく障がい者の身柄を拘束する(部屋から出られないようにするなど) ・障がいを把握したうえで危険や業務やできない業務に従事させる |

宿泊・飲食サービス業B社では、知的障がいのある方が仕事をしていました。

所属の上司から腕にガスバーナーなどを押し付けられやけどを負わされる、殴られるなどの身体的虐待があり、家族の通報により発覚しました。

また、運送会社C社では、左腕に身体障がいがある社員に対して、左腕を使う仕事を強要した事例もあります。

身体的虐待は障がいがある方の身体に何らかのダメージが与えるケースが多く、場合によっては刑事罰に発展してしまいます。

参考:厚生労働省「令和4年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します」

参考:大阪府「障がいを理由とした差別と思われる事例」の募集結果(雇用)分野」

| 身体的虐待のチェックリスト

ケガの恐れがある作業を強いるなど身体に何らかの暴行、拘束を加える |

| ✓障がい者に暴行を加える社員がいる

✓障がい者の意思を尊重しないで食事や服薬を強いる ✓障がいの特性を考えないで仕事の割り振りをしている ✓本人から仕事内容に関する申し出があっても仕事内容の変更を検討しない ✓障がい者の拘束が必要な場面で家族や本人への同意を得ていない |

1-4.放置等による虐待:適切な管理をしない

放置等による虐待は、障がい者の雇用に対して適切な管理、配慮をしていないいじめです。

障がい者に適切な休憩、食事を与えないのはもちろん、業務内容を指導しない、いじめを放置するなども該当します。

| 【放置等による虐待の例】

・障がいの特性に応じた休憩、食事を与えない ・介助や支援が必要な障がい者に対して適切な支援をしない ・障がい者に仕事を教えない ・障がい者に仕事を与えず放置する ・障がい者に何らかのいじめがある、もしくは予兆があるのに見て見ぬふりをする ・障がい者が仕事を投げ出したときにそのまま放置する ・障がい者同士がけんかをしているときに仲裁に入らず見て見ぬふりをする |

事例では、難聴や身体的な障がい者などを把握しているにも関わらず、適切な配慮をしてもえなかった声が目立ちます。

例えば、難聴だと理解しているのに手話や筆記でコミュニケーションを取ってもらえず、仕事内容や現状が理解できなくて孤立したという事例があります。

また、会話ができないことを理解しているのに配慮がなく周囲とコミュニケーションが取れない、目が見えないのに必要な設備を用意してもらえないなどの事例もありました。

障がい者雇用では障がい者への配慮や自立支援が求められます。

障がい者の雇用まではしたものの仕事をするうえでの適切な支援をせず放置することは、いじめに該当します。

参考:大阪府「障がいを理由とした差別と思われる事例」の募集結果(雇用)分野」

| 放置等による虐待のチェックリスト

障がい者の雇用に対して適切な管理、配慮をしていない |

| ✓障がいの特性に応じた環境配慮をしていない

✓障がいの特性に応じた介助や業務するうえでの支援をしていない ✓障がい者に対するいじめかな?と思うシーンがあっても放置している ✓本人から業務内容などの相談を受けても放置している |

1-5.性的虐待:わいせつな行為をする

性的虐待は、障がい者にわいせつな行為をする、もしくはわいせつな行為をさせるいじめです。

体に触れるなどの行為だけでなく、わいせつに捉えられる発言も含まれます。

| 【性的虐待の例】

・理由もなく障がい者の体に触る、性的虐待をする ・障がい者にわいせつな言葉を使う ・障がい者に自身の体を触わせようとする ・障がい者を食事などにしつこく誘う ・障がい者にわいせつな資料を配布する |

性的虐待は対策を講じることが難しい障がい者を狙い、本人の意思を問わず行うケースが見受けられます。

建設業D社に勤務する精神障がい者は上司より髪の毛を触られる、しつこく食事に誘われるなどのいじめに遭っていました。

本人の相談により性的虐待が発覚し、建設業D社には男女雇用機会均等法に沿って再発防止対策を実施するよう指導が入りました。

性的虐待の内容によっては性犯罪に該当し、刑事罰の対象になる可能性があります。

参考:厚生労働省「令和4年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します」

| 性的虐待のチェックリスト

障がい者にわいせつな行為をする、もしくはわいせつな行為をさせる |

| ✓障がい者に対するハラスメントのルール・規制がなく意識が低い

✓障がい者に対してわいせつな行為、言動をしている可能性がある ✓障がい者の介助や支援のために身体に触れる際のルールが明確化されていない |

1-6.制度によるいじめ:昇進できない・面接されない

制度によるいじめとは、障がいを理由に他の社員と区別して異なる待遇をすることです。

企業側と障がい者の相互理解のうえで「勤務時間を短縮する」「業務内容を変更する」などの調整をすることはいじめになりませんが、企業側の判断で「障がい者であることを理由」に区別すると、いじめに該当するケースがあります。

| 【制度によるいじめの例】

・障がい者であることを理由に昇進の対象者から外す ・障がい者であることを理由に研修の機会が失われる ・障がい者と他の社員で受けられる福利厚生に差がある ・障がい者であることや障がいを理由に退職を推奨する ・他の社員と同じように面接をしてもらえない |

実際に障がい者であることを理由に他の社員が受ける研修を受けられずスキルアップをする機会がなかったという事例や、会議や勉強会に手話通訳者の派遣や職員による要約筆記をお願いしても断られるなどの事例があります。

参考:大阪府「障がいを理由とした差別と思われる事例」の募集結果(雇用)分野」

| 制度によるいじめのチェックリスト

障がいを理由と他の社員と区別して異なる待遇をすること |

| ✓障がい者と話し合いをすることなく待遇や社内ルールを区別している

✓障がいを理由に本人の意思を確認せず業務内容を変更している ✓障がい者のみ採用条件や面接方法が異なる |

2.障がい者に対する職場いじめが発覚したら厳しい処分を受ける可能性がある

あなたの会社で障がい者への職場内でのいじめが発覚したら、雇用主は厳しい処分を受ける可能性があります。

なぜなら2011年に施行された「障害者虐待防止法」で、使用者(障がい者を雇用する事業主や担当者)の虐待やいじめ防止が定められているからです。

「障害者虐待防止法」では、障がい者のいじめを発見したら速やかに市町村や労働局などに通報する義務があると定められています。

| 【使用者による障害者虐待に係る通報等 二十二条】

使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村又は都道府県に通報しなければならない。 |

出典:「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」

一例として、通報や報告により処分を受けた企業の事例を見てみましょう。

| 事務職をしていた障がい者が悪口を言われた事例 | |

| いじめの内容 | Aさんは障がいがあることを認識したうえで事務職として採用された。障がいの特性上定期的な休息が必要だが、同僚の社員からは「仕事をしない」などと陰口を言われいじめを受けた。直属の上司に相談するも、忙しさを理由に対応をしてくれない。Aさんは退職し、母親により通報が入る。 |

| 処分 | ・市町村は、Aさんと勤務先に聞き取りを行った。

・直属の上司は事実を認め、企業も今後このようなことがないよう労務管理や職員配置などに配慮するよう再発防止対策などの指導を受けた。 |

| 宿泊・飲食サービス業で身体的虐待を受けた事例 | |

| いじめの内容 | 所属の上司から腕にガスバーナーなどを押し付けられた。殴るなどの暴力もあり、市町村に相談があった。 |

| 処分 | ・市町村は障がい者の家族に事実確認を行った。

・企業には社員への研修を実施するなど再発防止対策を行うよう指導した。 ・被害に遭った障がい者の安全確保のため身柄を確保して、警察に情報提供を行った。 |

参考:厚生労働省「令和4年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します」

障がい者に対するいじめの通報を受けた市町村や労働局は事実確認を行ったうえで、障がい者の一時保護やの再発防止対策の指導などを行います。

事実確認のための立ち入り調査のときに虚偽の報告や虚偽の答弁をした場合は、30万円以下の罰金が課せられるケースもあるのです。

また、いじめの内容によっては、警察などと連携することもあり得るでしょう。

このように、職場で障がい者へのいじめが起こると、大きなトラブルに発展する可能性があります。

企業が障がい者を雇用する場合は、いじめが起きる前に未然に防ぐことが重要です。

| 【障がい者へのいじめ内容によっては刑事罰が適用される】

障がい者へのいじめの内容によっては「障害者虐待防止法」だけでなく、刑事罰が適用されるケースがあります。

・身体的虐待:傷害罪・暴行罪・逮捕監禁罪 ・心理的虐待:脅迫罪・強要罪・名誉毀損罪・侮辱罪 ・経済的虐待:窃盗罪・詐欺罪・恐喝罪・横領罪 ・性的虐待 :不同意わいせつ罪など

刑事罰が適用されると、企業のイメージダウンにつながりかねません。 いじめが起きてから解決するのではなく、いじめが起きない環境を整えるようにしましょう。 |

職場での障がい者いじめを防止するのは、企業の責任です。

「障害者虐待防止法」でも、障がい者の使用者である事業主に対して、障がい者虐待防止のために下記のような責務を定められています。

| 事業主が行うべき責務 | 概要 |

| 社員への研修の実施 | 障がい者への理解を深めるために自社で働く社員に研修を実施する |

| 障がい者や家族からの苦情処理体制の整備 | 障がい者や家族から問い合わせがあったときに対応できる環境を整備する |

もちろんこの責務に限定せず、障がい者の尊厳を守りながら社会参加しやすい環境を構築することも企業の社会的役割の1つです。

また、職場で障がい者へのいじめが起きると下記のような課題も生まれ悪循環に陥ります。

| 【障がい者に対する職場いじめが起きたときの悪影響】

・障がい者の離職率が高くなり定着しない ・社内の人間関係や信頼関係が悪化する ・通報や報告により処分を受けると企業イメージが低下する恐れがある |

企業側で責任を持ち、障がい者に対する職場いじめが起きない環境を整えていくことが重要です。

障がいのある社員も他の社員を分け隔てなく業務ができいじめが起きない職場を実現するにはどのようなことに心がけるべきなのか、次の章で詳しく解説していきます。

障がい者雇用では職場いじめの防止が重要だと理解できたところで、具体的な対策方法を5つご紹介します。

障がい者に対するいじめ対策ができれば、いじめが発生する原因をできる限り減らせます。

どのような点に着目して対策するべきか、参考にしてみてください。

| 障がい者に対する職場いじめを防止する5つの対策方法 |

| ・いじめに該当する点がないか自社の現状を見直す

・障がい者一人ひとりの特性を理解する ・障がい者に任せる仕事を明確にする ・社員が障がいを理解できる機会を設ける ・障がい者を雇用するための制度を整える |

4-1.いじめに該当する点がないか自社の現状を見直す

1つ目は、いじめに該当する点がないか自社の現状を見直すことです。

障がい者へのいじめはあからさまなものもありますが、意外と自覚していないケースが多いです。

「障害者虐待防止法」は、いじめの自覚有無を問わず適用されます。

自社では当たり前だった風土や考え方も、障がいのある方にとっては孤立感を生む要素になっているかもしれません。

障がい者の視点に立ち、いじめに該当するルールや考え方はないか見直すことが重要です。

一例として、下記のような現状があると、いじめに該当する可能性があります。

| 【いじめに該当する可能性があるルール・行動】

・朝礼は口頭のみで行う習慣がある。耳の聞こえない障がい者に配慮できていなかった。 ・発語の難しい障がい者に対してどのようにコミュニケーションを取ればいいのか分からず、話し合いの場に参加させていなかった。 ・「難しい仕事は大変だろう」との思い込みで障がい者への仕事内容を制限していた。 |

例えば、耳の聞こえない障がいのある方と働くことに慣れておらず、普段通り口頭でのコミュニケーションを中心に業務をしていたとしましょう。

社員にとってはいつもの風景ですが、障がいのある方にとっては「指示の内容が分からない」「孤立感がある」といじめられているように感じてしまいます。

このような無自覚のうちに行っているいじめの原因となり得る要素を見直していくと、障がいのある社員がいじめだと感じるシーンを減らせるようになるでしょう。

4-2.障がい者一人ひとりの特性を理解する

2つ目は、障がい者一人ひとりの特性を理解することです。

障がい者を「障がいのある社員」と一括りにしてしまうと「AさんはできたのにBさんは何でできないの?」「Bさんだけ疲れたというのは甘えだよ」などいじめにつながる思考に陥りやすいです。

障がいのある方と一緒に働く前提条件として一人ひとり特性が異なることを理解し、特性に応じた配慮を行いましょう。

| 障がい者の種類 | 特性に応じた配慮の例 |

| 身体障がい者 | ・身体に負担をかけないためにハード面での配慮や心配りが重要

例:目が見えにくい場合は重要事項を声に出して読んであげる 例:耳が聞こえにくい場合は筆記でのコミュニケーションを取る |

| 知的障がい者 | ・曖昧な表現やマルチタスク理解が難しいため適切なコミュニケーションを取ることが重要

例:「はい」か「いいえ」で答えられる質問をする 例:絵や図を使いコミュニケーションを取る |

| 精神障がい者 | ・具体的な障がい特性を理解し日々のコンディションに合わせた対応をすることが重要

例:緊張しやすい特性がある場合は休憩を多く取り入れる 例:日によりコミュニケーションが難しい場合は指示の出し方を変える |

※2つ以上の障がいを併発しているケースもあるのであくまでも一例です

例えば、社員が知的障がい者の方はコミュニケーションが苦手なことを理解していなければ「何で返事ができないの?」「何度も同じことを聞かないで」などと強く指導し、いじめにつながる可能性があります。

一方で、知的障がい者の特性を理解し社員にコミュニケーション課題を改善する方法を伝えていれば、作業を分解して教える、イラストを使うなどの配慮ができるでしょう。

配慮により理解促進が進んだ知的障がい者の方は、職場に前向きなイメージを持てるようになるはずです。

このように、障がい者一人ひとりの特性や配慮するべき点を共有したうえで業務に取り組むと、いじめにつながる発言や行動を減らせるでしょう。

4-3.障がい者に任せる仕事を明確にする

3つ目は、障がい者に任せる仕事を明確にすることです。

とくに障がい者と共に仕事をしたことがない上司や社員の場合、どれくらい仕事を任せられるのか判断ができません。

その結果、これくらいならできるだろうと能力以上の仕事を頼み「できるまで放置する」「できると思ったのにできないのか」と叱るなどのいじめにつながる可能性があります。

先ほども触れたように、障がいの特性によりできる仕事の範囲は大きく異なります。

・アセスメント(障がいのある方に傾聴を行い能力や特性を客観的に評価すること)を実施する

・障がい者本人と話し合って業務の範囲を確認する

などの段階を踏み、障がい者に任せる仕事を決めておきましょう。

「パソコンへのデータ入力を1日〇件程度できそう」「1日〇時間の接客ならできそう」など目安が決まっていれば、できる範囲でサポートしながら業務を進められます。

| 【仕事を進めるうえで調整が必要な場合は必ず障がい者本人に相談する】

アセスメント(障がいのある方に傾聴を行い能力や特性を客観的に評価すること)などを実施して仕事に取り組んでも「実際に働いてみたら難しい」「身体への負担が大きい」など調整が必要なケースが出てきます。

この場合に企業側の一方的な判断で出勤日数を減らす、仕事内容を変えるなどを行うといじめにつながる可能性があります。

必ず障がい者本人と相談をして承諾を得たうえで、負担を軽減する対策を実施するようにしてください。 |

4-4.社員が障がいを理解できる機会を設ける

4つ目は、社員が障がいを理解できる機会を設けることです。

社員への教育は障害者虐待防止法で求められているため、必ず実施するようにしましょう。

| 【社員が障がいを理解するための研修内容例】

・障がいの特性や配慮するべきポイントを知識として学ぶ ・障がいの特性に応じて職場で実践するべきことを学ぶ ・既に障がい者雇用をしている企業、施設を訪問して働き方を学ぶ |

一例として、自社で精神障がい者を雇用する場合は、精神障がいの特性や配慮するべきポイント、注意点など基礎知識を身につけるのもいいでしょう。

| 【アンコンシャス・バイアスに気付くセミナーや研修もおすすめ】

障がい者への基本的な理解と併せて、アンコンシャス・バイアスに気付くセミナーや研修もおすすめです。 アンコンシャス・バイアスとは、自分自身では気付いていない物事の捉え方の歪みや偏見を指します。 実はアンコンシャス・バイアスが職場での障がい者いじめにつながるケースがあるのです。

アンコンシャス・バイアスが働いていると社員の自覚がないところで「障がいがあるとかわいそう」「障がいがなければよかったのにね」など偏見のある発言をしている可能性があります。

このような発言を耳にした障がい者は悪気がないと分かってはいても傷つき、いじめだと受け取る可能性もあります。

アンコンシャス・バイアスは自分ではなかなか自覚できません。 職場いじめを避けるためには、社員一人ひとりがアンコンシャス・バイアスに気付く学びの機会を設けることも重要です。 |

4-5.障がい者を雇用するための制度を整える

5つ目は、障がい者を雇用するための制度を整えることです。

障がい者雇用に関する社内ルールが曖昧だと、障がい者と他の社員に溝が生まれやすいです。

障がい者も合理的配慮を行いながら他の社員と平等な扱いを受けられるように、業務ルールや福利厚生ルール、昇進時のルールなどを決めておきましょう。

ここでポイントなのは、障がいがあることを理由に区別するルールを作らないことです。

・障がいの特性を配慮して障がい者が有利になる調整をすること

・合理的配慮を行い相互理解のうえで障がい者の扱いを変えること

上記はいじめに該当しませんが、障がいがあることを理由に不利な区別をするといじめに該当する可能性があります。

| いじめに該当する場合 | ・障がい者に説明なく障がいを理由に仕事内容を制限する

・障がいを理由に勤務経験を短くするルールを設ける |

| いじめに該当しない場合 | ・障がい者と話し合い承諾を得たうえで障がい者が働きやすくなるように仕事内容を制限する

・障がい者と話し合い承諾を得たうえで労働時間を短縮する |

障がい者の視点に立ち、障がい者と他の社員を区別する仕組みになっていないか考えながら雇用制度を整えていきましょう。

| 【社内に障がい者専用の相談窓口を設けることもおすすめ】

「障害者虐待防止法」で求められているように、社内に障がい者とその家族向けの相談窓口を設けることもおすすめです。

障がい者が抱えている問題はデリケートな面があり、周囲に簡単に相談できないケースがあります。 また、いじめかなと感じていることをいち早く相談できる環境があれば、早い段階で芽を摘むことも可能です。

いつでも気軽に相談できる窓口があれば心強いと感じる障がい者もいるかと思うので、メールや電話、チャットなどで相談できる環境を整えておくといいでしょう。 |

ここまで障がい者の職場いじめの内容や具体的な対策を紹介してきました。

企業の障がい者法定雇用率が上がり「何とか障がい者が雇用できる環境を整えたい」と考える企業が多い一方で、障がい者に対する職場いじめはなかなか減らない現状があります。

参考:厚生労働省「令和4年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します」

企業での障がい者に対する職場いじめ対策が難しい大きな理由は、専門的な知識不足と社員の理解不足でしょう。

| 【障がい者に対する職場いじめ対策が難しい理由】

・障がい者に対する専門的な知識が不足している ・社員の障がい者に対する理解が浸透しない |

例えば、コミュニケーションが苦手な障がいがある方には、障がい特性を理解する医学的な知識をベースに解決策を見つけないと現状を改善することが難しいです。

障がい特性への理解や知識のある人材がいる企業は少なく、本質的な理解をしたうえでいじめ対策を講じられるケースは少ないでしょう。

そこで、障がい者に対する職場いじめ対策をしながら、障がい者が生き生きと働ける環境を整えるには、障がい者雇用支援サービスを活用することがおすすめです。

私たちJSHが運営する「コルディアーレ農園」は、「支援型農園」の障がい者雇用支援サービスです。

ただ単に障がいのある方を雇用するのではなく、企業さまとともに、障がい者が働きやすく、やりがいを持ち働ける環境を日々整えております。

コルディアーレ農園では、精神科経験のある看護師を始め有資格者と連携しつつ、障がい者が働きやすい職場を企業様とともに作り上げております。

また、コルディアーレ農園ではトラブルが起きてからではなく起こりそうな段階または起こる前に対応(予防)することを心がけているため、いじめの発生自体を抑制できます。

「障がい者と他の社員のバランスを取ることが難しく困っている」「障がい者に対するいじめを防ぐ環境を構築したい」という場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

6.まとめ

今回は、障がい者に対する職場いじめの種類や具体的な防止策について解説しました。

最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

| いじめの種類 | 概要 |

| 経済的虐待 | 障がいのある方の同意を得ないで金銭を利用、制限する |

| 心理的虐待 | 障がい者に対して脅しや侮辱、無視、差別的な発言など精神的な苦痛を与える |

| 身体的虐待 | ケガの恐れがある作業を強いるなど身体に何らかの暴行、拘束を加える |

| 放置等による虐待 | 障がい者の雇用に対して適切な管理、配慮をしていない |

| 性的虐待 | 障がい者にわいせつな行為をする、もしくはわいせつな行為をさせる |

| 制度によるいじめ | 障がいを理由と他の社員を区別して異なる待遇をする |

〇障がい者への職場いじめが起きると事実に応じて指導や厳しい処分を受ける可能性がある

〇障がい者への職場いじめを防ぐのは企業側の責任

〇障がい者に対する職場いじめを防止する対策は次の5つ

(1)いじめに該当する点がないか自社の現状を見直す

(2)障がい者一人ひとりの特性を理解する

(3)障がい者に任せる仕事を明確にする

(4)社員が障がいを理解できる機会を設ける

(5)障がい者を雇用するための制度を整える

障がい者に対する職場いじめを防ぐには、正しい理解と社員への教育が欠かせません。

「自社には障がい者雇用のノウハウがなくていじめ対策が難しい」「障がい者が安心して働ける環境を整えたい」と悩んでいる場合は、私たちJSHにお気軽にご相談ください。

おすすめ記事

-

2025年7月7日

autorenew2025/07/07

【2025年最新】特定求職者雇用開発助成金の5つのコースと申請方法

「人手不足ではあるものの、採用や育成にかかるコストがネックになっている。助成金を調べていたところ“特定求職者雇用開発助成金”が目にとまったけれど、活用できるのか?」 「障がいのある方の雇用に活用できる助成金を調べていたら […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

地方創生2.0とは?1.0との違いや基本的な考え方を全解説

「ニュースで”地方創生2.0”という言葉を耳にした。企業として、どうやって携わっていくのか気になる」 「2025年から国が地方創生2.0に取り組むようだけど、企業としては何かするべき?どのようなことが求められるの?」 昨 […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

【2025年最新】障がい者雇用の除外率制度|雇用すべき人数がわかる早見表・計算も解説

「障がい者雇用における除外率の一覧を見たい」 「除外率の一覧を確認したうえで、確実に法定雇用率の達成を目指したい」 2025年4月より、除外率が適用される業種や適用率が変更されたこともあり、このようにお考えなのではないで […]

詳細を見る