コラム詳細

2024/06/12

autorenew2024/06/12

【徹底解説】障がい者とは?障がい別の特徴、必要な配慮、雇用事例まで

「障がい者ってどんな人ですか?正しく理解したいのですが、具体的にイメージできず不安があります」

このように、障がい者雇用について検討しているのに、障がい者についてよくわからないことが多く、不安を感じてはいませんか?

法律の上で障がい者とは、このような人のことを指します。

|

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。) その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 |

引用:障害者基本法

社会的障壁とは、使いにくい施設や道具、不十分な制度、障がい者に対する偏見や差別などのことです。

普段の生活において、これらの障がい(バリア)の影響を受ける状態の人を障がい者と呼びます。

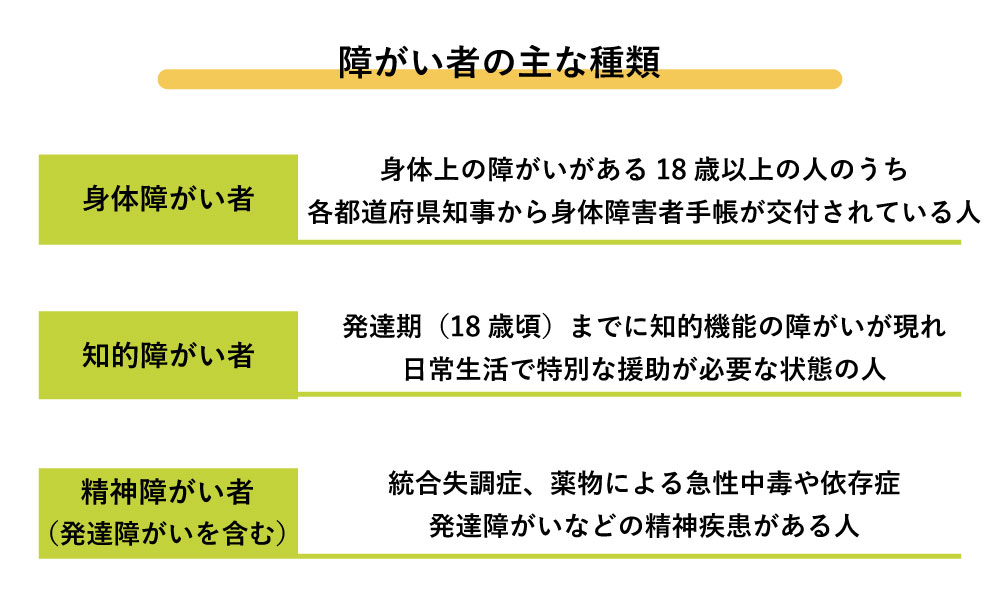

障がいの種類や程度には個人差があり、主に以下の3種類に分類できます。

それぞれ、具体的には以下のような状態の人のことです。

| 身体障がい者 | ・聴覚障がいがあり、電話での会話ができない

・脚に麻痺があり、長時間の立ち仕事や移動が難しい |

| 知的障がい者 | ・知的障がいがあり、複雑な作業手順を覚えることが難しい

・知的障がいがあり、コミュニケーションや人間関係の構築が難しい |

| 精神障がい者

(発達障がいを含む) |

・双極性障がいのために、気分の浮き沈みが激しく、安定した勤務が難しい

・統合失調症の影響で、幻覚や妄想に没頭し、現実での判断力が低下する |

障がいの違いや特徴について、正しく理解せずに障がい者雇用を始めてしまうと、以下のようなリスクがあります。

| ・障がい者に不適切な業務を割り当てた結果、サポート要員が必要となり、全体の業務効率が低下する

・予期せぬ合理的配慮の提供が必要となり、多大なコストが発生する ・障がいに関する理解が進まないために偏見や差別が助長され、従業員間で法的トラブルが生じる |

これらのトラブルを回避して、障がい者雇用を成功させるためには、障がいについてしっかりと理解する必要があります。

この記事では以下のように、障がい者について徹底的に解説します。

| この記事を読むとわかること |

| ・障がいの概要

・身体障がい者/知的障がい者/精神障がい者の特徴や必要な配慮 ・障がい者を雇用するときのポイント |

この記事を読めば、障がい者について詳しく理解することができ、自社で雇用するイメージができるようになりますよ。

ぜひ、最後までご覧ください。

【目次】

1. 障がい者とは?障害別の認定条件

2. 障がい者の種類は、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の3種類

3. 障がい者の種類(1)身体障がい

4. 障がい者の種類(2)知的障がい

5. 障がい者の種類(3)精神障がい(発達障がいを含む)

6. どの障がい者を雇用するか判断するポイント2つ

7. まとめ

冒頭で説明したように、障がい者とはずばり、以下のような人のことを指します。

| 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 |

引用:障害者基本法

これは、障がい者を守る基本的な法律である「障害者基本法」で定められている定義です。

社会的障壁とは、障がい者が直面する全ての妨げ(バリア)のことです。例えば、使いにくい施設や道具、不十分な制度、障がい者に対する偏見や差別などがこれに該当します。

より具体的に言うと、それぞれの障がいの個別の法律で、以下の条件を満たす人が障がい者とされています。

| 身体障がい者 | 身体上の障がいがある18歳以上の人のうち、各都道府県知事から身体障害者手帳が交付されている人 |

| 知的障がい者 | 発達期(18歳頃)までに知的機能の障がいが現れ、日常生活で特別な援助が必要な状態の人

※個別法には記載がない。厚生労働省の障がい者に関する調査では上記のように定められている |

| 精神障がい者

(発達障がいを含む) |

統合失調症、薬物による急性中毒や依存症、発達障がいなどの精神疾患がある人 |

参考:

身体障害者福祉法

知的障害者福祉法

知的障害児(者)基礎調査:調査の結果|厚生労働省

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

ここからは、上記の3つについてより詳しく解説します。

1-1. 身体障がい者

前述の通り、身体障がい者の個別法である「身体障害者福祉法」では、身体障がい者の定義について以下のように定めています。

| 身体上の障がいがある18歳以上の人のうち、各都道府県知事から身体障害者手帳が交付されている人 |

3種類の障がいの中で唯一、法律により障がい者手帳の交付が必要とされているのが身体障がいです。

身体障がい者手帳は、日常生活における障がいの程度や症状の種類に応じて、7つの等級に分類され、6級以上の障がいがある場合に交付されます。

なお7級の障がいは、単独では障がい者手帳が交付されません。7級の障がいが2つ以上ある場合に限り、交付の対象となります。

身体障がい者手帳の等級は、部位ごとに詳細に定められており、その障がいが一定以上で永続する場合にのみ交付されます。

ここでは、各部位において7級以上の最初に出てくる障がいの状態を紹介します。これが障がい者手帳の交付対象となる最低基準ですので、参考にしてください。

| 視力障がい

(6級) |

視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |

| 視野障がい

(5級) |

・両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

・両眼中心視野角度が56度以下のもの |

| 伝音性難聴

(6級) |

・両耳の聴力レベルが70デシベル以上

・片耳の聴力レベルが90デシベル以上かつもう一方の耳が50デシベル以上

※聴力レベル70デシベルとは、40cm程度の距離でされた会話を理解できない状態 |

| 混合性難聴

(6級) |

|

| 感音性難聴

(6級) |

| 音声機能の障がい

(4級) |

音声機能,言語機能又はそしゃく機能の著しい障がい

※著しい障がいとは、喉のケガなどで発音に関わる機能を失うか、言葉で意思疎通できず、日常会話が誰とも成立しない状態を指す |

| 言語機能の障がい

(4級) |

|

| そしゃく機能の障がい

(4級) |

そしゃく・嚥下機能または、咬合異常によるそしゃく機能の著しい障がい

※著しい障がいとは、食事だけで十分な栄養が摂れずチューブを使って流動食を注入しなければならない状態、あるいは食事の内容や方法に著しい制限がある状態のことを指す |

| 上肢不自由

(7級) |

・上肢の機能の軽度の障がい

・上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障がい ・上肢の手指の機能の軽度の障がい ・ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障がい ・上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの ・上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの

※軽度の障がいとは、「精密な運動ができない」「10kg以内のものしか下げられない」等の状態を指す |

| 下肢不自由

(7級) |

・両下肢のすべての指の機能の著しい障がい

・下肢の機能の軽度の障がい ・下肢の股関節,膝関節又は足関節のうち,いずれか一関節の機能の軽度の障がい ・下肢のすべての指を欠くもの ・下肢のすべての指の機能を全廃したもの ・下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの

※軽度の障がいとは、「2km以上の歩行ができない」「1時間以上まっすぐに立っていられない」「正座やあぐらで座れない」等の状態を指す |

| 体幹不自由

(5級) |

体幹の機能の著しい障がい

※著しい障がいとは、体幹機能の障がいのために2km以上の歩行ができない状態を指す |

| 心臓機能障がい

(4級) |

内部機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

※著しい障がいとは、内部機能の障がいのために「健康な状態と比べて食事の内容に制限がある」「健康な状態と比べて運動の量や方法に制限がある」等の状態を指す |

| 腎臓機能障がい

(4級) |

|

| 呼吸器機能障がい

(4級) |

|

| 膀胱または直腸の機能障がい

(4級) |

|

| 小腸機能障がい

(4級) |

|

| 肝臓機能障がい

(4級) |

|

| ヒト免疫不全ウイルス(HIV)

による免疫機能障がい (4級) |

参考:

身体障害者福祉法

身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について

心臓機能障害 【障害程度等級表】 【認定基準】

1-2. 知的障がい者

前述の通り、知的障がい者の個別法である「知的障害者福祉法」では、知的障がい者の定義について定められていません。

しかし、厚生労働省による「知的障害児(者)基礎調査」では、以下のように定めています。

| 発達期(18歳頃)までに知的機能の障がいが現れ、日常生活で特別な援助が必要な状態の人 |

参考:

知的障害者福祉法

知的障害児(者)基礎調査:調査の結果|厚生労働省

具体的に必要な援助については「4-3. 知的障がいに必要な配慮と支援」で解説しますが、特別な援助の例として以下のようなものが挙げられます。

| ・簡単でわかりやすい言葉で、ゆっくりと話す

・指示を出すときは曖昧な指示は避け、具体的な言葉を使って説明する ・一度に複数のことを任せず、マルチタスクを避ける |

1-3. 精神障がい者

前述の通り、精神障がい者の個別法である「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」では、精神障がい者の定義について以下のように定めています。

| 統合失調症、薬物による急性中毒や依存症、発達障がいなどの精神疾患がある人 |

詳しくは「5-2. 精神障がいの種類は原因となる精神疾患によって主に6種類に分類される」で解説しますが、主に以下のような精神疾患が該当します。

| ・気分障がい(うつ病)

・双極性障がい(躁うつ病) ・統合失調症 ・てんかん ・依存症 ・高次脳機能障がい |

2. 障がい者の種類は、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の3種類

前章で触れたように、障がいの種類や程度は個人によって異なります。

それでは、障がいは全部で何種類あるのでしょうか。

障がい者を支援するための基本法である「障害者基本法」では、障がいは大きく以下の3種類に分類されます。

| ・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者(発達障がいを含む) |

具体的には、以下の状態にある人を障がい者といいます。

| (1)身体障がい者 | ・車椅子を利用しているため、段差のある場所での移動に困難を感じる

・手に麻痺があり、細かい作業や文字を書くことが難しい ・弱視があり、印刷物の文字を読むのに拡大鏡や読書器を必要とする |

| (2)知的障がい者 | ・知的障がいがあり、金銭管理や財産管理などの手続きを自分で行うことが難しい

・知的障がいがあり、読み書きが苦手で、業務マニュアルを理解するのに時間がかかる |

| (3)精神障がい者 | ・統合失調症があり、ストレスを感じると幻聴が出現し、会話に集中できなくなる

・うつ病のため、集中力が低下し、仕事の能率が上がらない |

障がいは、上記のようにさまざまな程度や状態があり、より詳細な分類がなされています。

次章からは、上記の3種類の障がいについて、それぞれの特徴や種類、必要な配慮や雇用に関する情報など、徹底的に解説していきます。

障がい者の種類について詳しく知りたい人は、こちらの記事もご覧ください。

「障がいの種類は?わかりやすく分類するなら身体・知的・精神の3種類」

この章では、以下のように身体障がい者について詳しく解説します。

| ・身体障がい者の特徴

・身体障がい者の種類 ・身体障がい者に必要な配慮と支援 ・身体障がい者の雇用状況 ・身体障がい者にできる業務 ・身体障がい者にできない業務 ・身体障がい者を雇用するときの課題と対策 ・身体障がい者の雇用事例 |

それでは、それぞれの項目についてみていきましょう。

3-1. 身体障がいの特徴

前章で解説したように、法律上身体障がい者とは身体に障がいがある18歳以上の人のうち、身体障がい者手帳が交付されている人のことを指します。

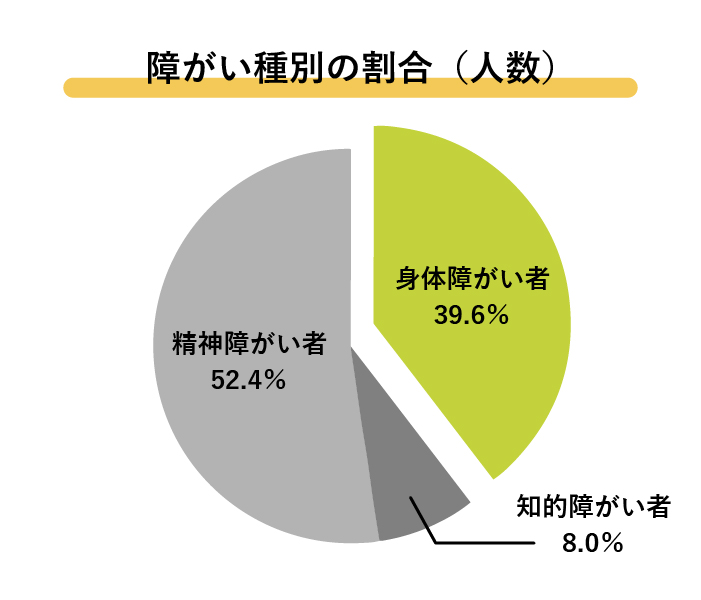

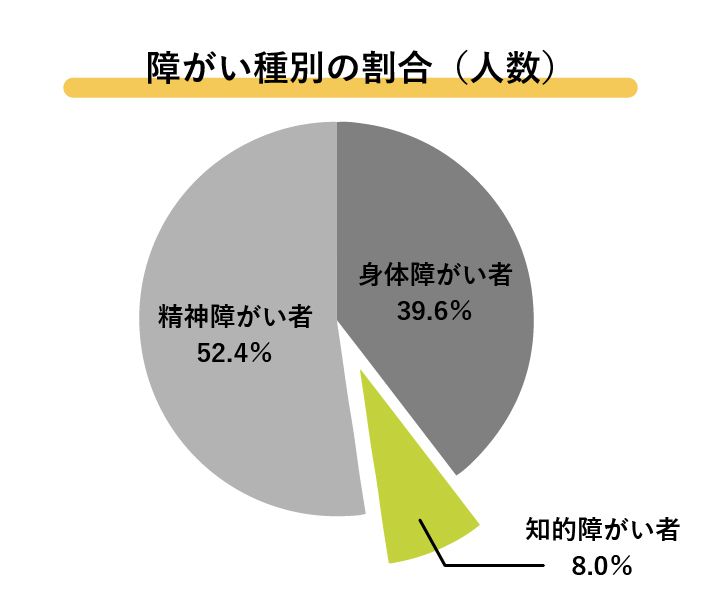

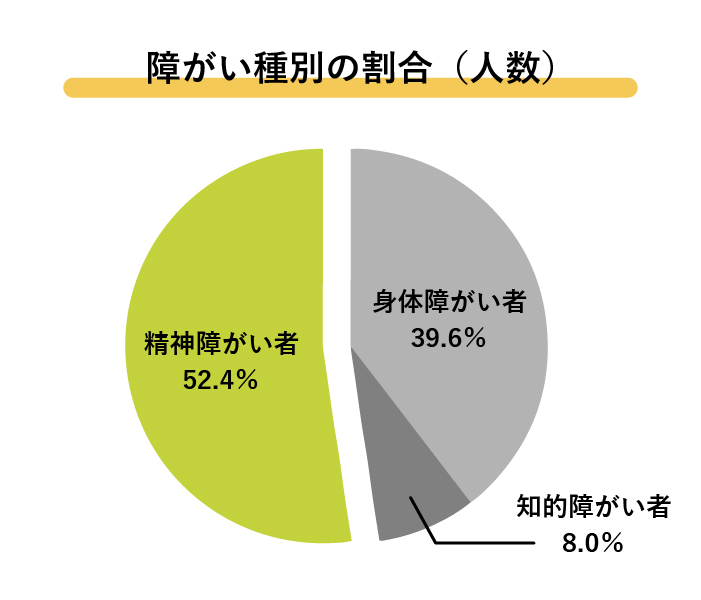

現在、日本の身体障がい者の人数は約419.5万人おり、障がい者の約4割が身体障がい者です。

その原因は遺伝や出生時の問題に起因する先天的なものと、事故や病気などによる後天的なものに大別されます。

身体障がいの種類や程度は人によって大きく異なり、軽度から重度まで幅広くあります。

障がいの程度によって、必要な支援やサービスは異なりますが、精神障がいや知的障がいを複合していない場合、適切な環境整備と支援があれば、多くの人が自立した生活が可能です。

3-2. 身体障がいは大きく5種類に分類できる

身体障がいは、身体の特定の部位に生じた機能の障がいによって分けられます。

身体障害者福祉法では、身体障がいを以下の5つの種類に分類しています。

| ・視覚障がい

・聴覚障がい ・音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい ・肢体不自由 ・内部障がい |

これらは、障がいの程度や症状に応じてさらに細かく分類されます。

以下で、それぞれの細かい分類について紹介します。

<(1)視覚障がい>

視覚障がいとは、視力や視野などの視覚に障がいがある状態のことです。

主に「全盲」と「弱視」の2種類があり、全盲の人は視覚を全く使用できませんが、弱視の人は光を感じることができたりある程度の視力があったりします。

| 視力障がい | 視力が著しく低下または喪失している状態 |

| 視野障がい | 視野の一部または多くが欠損している状態 |

<(2)聴覚障がい>

聴覚に障がいがあり、音が全く聞こえない、または聞こえにくい状態のことを指します。

自分の発音が正しいか耳で確認できないために、発声が不明瞭になることがあります。

| 伝音性難聴 | 音が遠く感じられたり、音量が小さく感じる状態 |

| 混合性難聴 | 音が聞き取りにくくなったり、歪んで聞こえる状態 |

| 感音性難聴 | 伝音性と感音性が組み合わさった状態 |

<(3)音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい>

言葉によるコミュニケーションや食事に影響を与える障がいをまとめて「音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい」と呼びます。

| 音声機能の障がい | 声帯や発声に関わる筋肉の機能障がいによって発声が困難な状態 |

| 言語機能の障がい | 難聴や脳の障がいにより、言語を話す・理解する・読む・書く能力の一部または全部の使用が困難な状態 |

| そしゃく機能の障がい | 病気やケガなどによって食べ物を噛み砕くことが困難な状態 |

<(4)肢体不自由>

病気やケガなどによって、身体の一部または全部に障がいがある状態です。

障がいのある部位や程度によって、補助具やリハビリテーションなど必要な支援内容が異なります。

| 上肢不自由 | 手や腕に機能障がいがある状態 |

| 下肢不自由 | 足や脚に機能障がいがある状態 |

| 体幹不自由 | 脊椎や胴体部分の運動機能に障がいがある状態 |

<(5)内部障がい>

内部障がいとは、臓器や生理機能に関連する障がいを指します。

障がいや困難が外からはわからないことが多く、また長期にわたり慢性的に影響が出ます。

| 心臓機能障がい | 心臓の血液を全身に循環させる機能が低下している

疲労感、呼吸困難、動悸などの症状がある |

| 腎臓機能障がい | 腎臓の血液中の老廃物をろ過したり、血液の濃度や成分を調整したりする機能が低下する障がい

むくみや高血圧、疲れやすいなどの症状がある |

| 呼吸器機能障がい | 肺から酸素を取り込む機能が低下している障がい

多くの酸素が必要な運動などが困難になる |

| 膀胱または直腸の機能障がい | 膀胱や大腸の疾患により、排泄物を蓄積しておく機能が失われている障がい |

| 小腸機能障がい | 食物中の栄養を吸収する機能が低下している障がい

栄養不足による体力の減少などが起こる |

| 肝臓機能障がい | 食物中の栄養を身体のために使う機能や毒素を解毒する機能などが低下している障がい

肝臓本来の働きができず疲労が回復しづらくなる |

| ヒト免疫不全ウイルス(HIV)

による免疫機能障がい |

ウイルスが免疫システムの重要な細胞を攻撃し、体の感染症やがんに対する防御能力を低下させている障がい |

参考:

第2 聴覚・平衡・音声言語・そしゃく機能障害 |東京都福祉保健局

はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機

3-3. 身体障がいに必要な配慮と支援

前述のように、身体障がいの種類や程度は、非常に多様です。

そのため、本人の意向を尊重しながら、必要な環境整備やサポートを提供することが求められます。

ここでは、身体障がいの主な分類ごとに、必要な配慮や支援の例を紹介します。

| 視覚障がい | ・点字ブロックや音声ガイダンスによる案内

・障害物や段差のない環境の整備 ・盲導犬の同伴を認める制度の整備 など |

| 聴覚障がい | ・手話や筆談、チャットなどによるコミュニケーション

・手話通訳や字幕付き動画による案内 など |

| 音声機能、言語機能または

そしゃく機能の障がい |

・50音表や絵カードなど代替手段によるコミュニケーション

・食事メニューの工夫や食事介助の提供 など |

| 肢体不自由 | ・スロープや手すりなどバリアフリー環境の整備

・車椅子が通りやすい環境の整備 ・トイレや移動など日常動作の介助の提供 など |

| 内部障がい | ・服薬や通院への理解

・運動量や労働時間への配慮 など |

繰り返しになりますが、上記は配慮や支援の一例です。実際に身体障がい者への支援を行う際は、本人の意向を確認してから対応を決定してください。

3-4. 身体障がい者の雇用状況

身体障がい者の日常生活についてイメージできてきたところで、身体障がい者の雇用状況も気にるものです。

現在、民間企業が雇用している身体障がい者の人数は約36万人に上ります。

この数字は、令和元年の時点でも約35.4万人であり、大きな変化は見られません。このことから、身体障がい者の雇用は常に一定の水準で維持されていることがわかります。

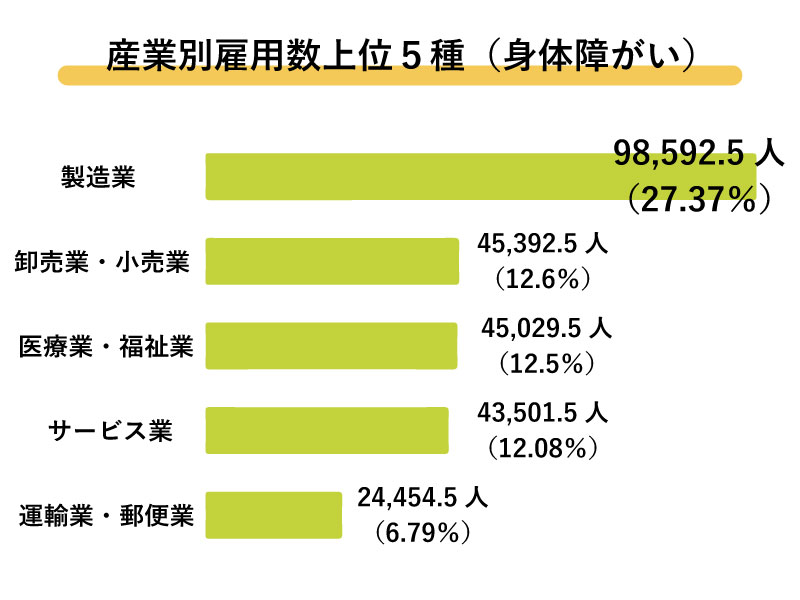

以下のグラフは、厚生労働省が発表している「障害者雇用状況の集計結果」から作成した、産業別の身体障がい者雇用者数を表したグラフです。

産業別に見ると、製造業での雇用が最も多く、約9.8万人の身体障がい者が働いています。

次いで、卸・小売業で約4.5万人、医療・福祉業で4.5万人、サービス業で4.3万人の身体障がい者が雇用されていることがわかります。

製造業の雇用者数が多い理由として、以下のような理由が考えられます。

| ・製造工程が細かく分かれているため障がいの種類や程度に合わせて作業を切り出しやすい

・工場の設備やレイアウトの変更が比較的容易で環境の整備がしやすい |

3-5. 身体障がいのある人ができる業務・できない業務

前章では、身体障がい者の雇用数が多い産業は、製造業や卸・小売業であると解説しました。

具体的に身体障がい者が能力を発揮しやすい業務はどのようなものなのでしょうか

身体障がいのある人ができる業務・できない業務の例として以下のようなものがあります。

<視覚障がい>

主に触覚や聴覚を活用できる業務や、点字ディスプレイなどの補助装置を使える仕事なら取り組むことが可能です。しかし、視覚情報を多用する業務や安全確保が難しい仕事は適していません。

| 視覚障がい者ができる業務の例 |

| ・事務作業

・データ入力 ・コールセンター ・オンラインカスタマーサポート ・製造/組立 ・調理補助 ・介護補助 ・ITエンジニア |

| 視覚障がい者が難しい業務の例 |

| ・運転業務

・建築/土木作業 ・対面での接客業務 ・警備業務 ・看護業務 など |

<聴覚障がい>

主に視力が求められる業務には従事できます。しかし、音声でのコミュニケーションが重要な業務や、周囲の音に注意する必要がある業務は適していません。

| 聴覚障がい者ができる業務の例 |

| ・事務作業

・データ入力 ・オンラインカスタマーサポート ・製造/組立 ・ピッキング作業 ・商品検品業務 ・園芸/農作業 ・施設内清掃 ・縫製業務 ・介護補助 ・ITエンジニア |

| 聴覚障がい者が難しい業務の例 |

| ・コールセンター

・運転業務 ・警備業務 など |

<音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい>

音声機能、言語機能の障がいの場合、音声や言語に頼らないコミュニケーション手段を活用できる業務が適しています。

そしゃく機能の障がいの場合は、調理などそしゃくに関する機能が必要となる業務は不適切です。

| 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がいがある人ができる業務の例 |

| ・事務作業

・データ入力 ・オンラインカスタマーサポート ・製造/組立作業 ・商品検品業務 ・園芸/農作業 ・施設内清掃 ・縫製業務 |

| 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がいがある人が難しい業務の例 |

| ・コールセンター

・対面での接客業務 ・(そしゃく機能の障がい)試食を含む調理業務 など |

<肢体不自由>

障がいが考慮された作業環境であったり、考慮された業務内容であれば、補助ツールを利用してデスクワークなども可能です。

しかし、身体的な負荷が高い業務や移動を繰り返す業務は適していません。

| 肢体不自由の人ができる業務の例 |

| ・事務作業

・データ入力 ・コールセンター ・オンラインカスタマーサポート ・受付業務 ・製造/組立作業 ・商品検品業務 ・運転業務 ・縫製業務 ・レジ業務 ・ITエンジニア |

| 肢体不自由の人が難しい業務の例 |

| ・配送業務

・建築/土木作業 ・警備業務 ・農作業 ・介護 など |

<内部障がい>

内部障がいのある人には、身体的負担の少ない業務が最適です。一方で、体力的負荷が高い業務や長時間労働が必要な業務は適していません。

| 内部障がいがある人ができる業務の例 |

| ・事務作業

・データ入力 ・コールセンター ・オンラインカスタマーサポート ・受付業務 ・製造/組立作業 ・商品検品業務 ・園芸/農作業 ・施設内清掃 ・運転業務 ・縫製業務 ・レジ業務 ・介護補助 ・ITエンジニア |

| 内部障がいがある人が難しい業務の例 |

| ・建築/土木作業

・警備業務 ・農作業 ・介護 など |

近年では画面読み上げソフトやパソコン入力支援機器などの支援機器も発達しており、職場でできるサポートも増えています。

そのため、上記で紹介した業務以外にも、できる業務は増加していくことが予想されます。

3-6. 身体障がいを雇用するときの課題と対策

身体障がい者を雇用するうえで求められるのが職場の環境整備です。

「3-3. 身体障がいに必要な配慮と支援」でも触れたように、身体障がい者が生活のなかで直面する困難の多くは、以下のような物理的なバリアがほとんどです。

| ・狭い作業スペースやレイアウトの不便さ

・段差や通路の狭さ ・公共交通機関の乗降の難しさ ・障がい者用トイレの不足 ・視覚/聴覚障がい者向け設備の不足 ・点字ブロックや音声案内の不足 など |

身体障がい者を雇用するうえでは、このようなバリアを取り除くことが大切です。

この課題を解決するためには、以下のような身体障がい者のための設備や施設を用意する必要があります。

| ・下肢障がいがある従業員が利用しやすいようにスロープや手すりを設置する

・視覚障がいがある従業員のために、通路に点字ブロックを導入する ・身体障がい者向けのパソコン周辺機器を用意する ・車いすやオストメイト対応の多目的トイレを設置する など |

前述のように、身体障がいの種類や程度はさまざまです。上記のように、雇用する一人ひとりの障がいにあわせた対応、対策が重要になります。

| 職場環境を整備するときには助成金が利用できる |

| 前述のように、企業が障がい者を雇用するときには、職場環境を整備することが求められます。

しかし、これらの対策には費用が掛かるため、負担に感じている企業は少なくありません。

そこで、障がい者介助等助成金や障がい者作業施設設置等助成金のような助成金を活用することで、経済的な負担を減らすことが可能です。 |

3-7. 身体障がい者の雇用事例

ここでは、実際に身体障がい者を雇用している企業を紹介します。

<卸売・小売業 D社>

D社では「障害者トライアル雇用制度」を活用して、障がい者の特性や働きぶりをよく観察し、その上で会社と本人が適合するかを慎重に判断しています。

採用後も、障がいの特性に配慮しつつ、会社の運営上できないことは明確に伝えています。また、会社として期待する行動規範や成果についてもはっきりと説明し、障がいの有無にかかわらず特別扱いはしていません。

| 障がいの種類 | 視覚障がい者 |

| 業務内容 | ・システムの統括管理 など |

| 雇用時に行った

環境の整備や配慮など |

・週に一度の出社を除き、テレワークでの勤務を認めた

・帰属意識を高めるために企業理念や目標が記載された社員手帳を提供した |

| 課題 | もともと人事担当者1名で障がいのある従業員からの相談や社内調整を担当していたが、負担が大きいため現在は複数人で対応している |

<製造業 F社>

F社は「障がい者雇用は企業として当たり前のこと」という意識のもと、積極的な障がい者雇用と働きやすい職場環境の整備を両立させている企業です。

障がいのある従業員が使う就労支援機器を分かりやすく配置したり、仕事上で抱える問題に適時適切に対応したりして、障がい者が働きやすい職場環境を維持しています。

| 障がいの種類 | 肢体不自由(車いす利用) |

| 業務内容 | ・部品の組立て

・搬送業務 など |

| 雇用時に行った

環境の整備や配慮など |

・作業台周りを改善し、全ての作業を座ったまま行えるようにした

・作業工具を吊り下げ方式で収納できるように変更した ・業務を補助するQRコードリーダーを導入・設置した |

| 課題 | 障がいの種類に合わせて、サポート内容や業務内容を調整することが課題だったが、職場体験・実習を通じて問題点を特定し、対応・調整しながら受け入れの準備を進めた |

この章では、以下のように知的障がい者について詳しく解説します。

| ・知的障がい者の特徴

・知的障がい者の種類 ・知的障がい者に必要な配慮と支援 ・知的障がい者の雇用状況 ・知的障がい者にできる業務 ・知的障がい者にできない業務 ・知的障がい者を雇用するときの課題と対策 ・知的障がい者の雇用事例 |

それでは、それぞれの項目について解説していきます。

4-1. 知的障がいの特徴

前述の通り、知的障がい者とは発達期である18歳頃までに知的機能の障がいが現れ、日常生活で特別な支援が必要な人のことを指します。

現在、日本の知的障がい者の人数は約85.1万人おり、障がい者の約8%が知的障がい者です。

障がいの程度は軽度から最重度までさまざまで、一人ひとりの障がい特性が異なりますが、主に以下のような特徴があります。

| ・発達の遅れがあり知的能力が平均より低い

・日常生活や社会生活における行動習慣や技能が身につきにくい ・言語の発達や記憶力、集中力などに課題があり、学習の習得が難しい ・言葉や抽象的な表現を理解しづらく、他者とのコミュニケーションが難しい ・臨機応変な対応やマルチタスクが難しい ・他者の気持ちを考えたり、自分の気持ちを表現したりすることが難しい など |

上記のような特徴から、日常生活や社会生活のさまざまな場面で支援を必要とすることがあり、自立した生活を送るためには、周囲の理解と協力が欠かせません。

しかし就労支援施設で訓練を受けたり、適切な支援があったりすれば、一般企業で働くこともできるようになります。

4-2. 知的障がいの種類は知能指数(IQ)によって4種類に分類される

知的障がいは個人差が大きく、また判断基準が多様なことから障がいの程度を判定する明確な線引きは存在してません。

現在、各省庁や地方自治体は一定の基準に基づいて独自のルールを設定し運用しています。

一般的には、知能指数(IQ)に応じて以下のように分類されることが多いです。

| 軽度

(IQ約50~70) |

適切な支援を受ければ、読み書きや金銭の管理などの基本的な行動ができ、買い物や家事なども一人でできる。

言語の発達は遅れが見られるため、細かい部分や抽象的な内容を理解することが困難。さらに、記憶や計画、感情のコントロールが難しいことがある。 |

| 中等度

(IQ約36~49) |

日常生活やコミュニケーションにおいて継続的な支援が必要になる。

読み書きや金銭の管理などは小学生レベルで理解しているが、常に支援が必要で、買い物や家事を一人で行うまでには長い期間が必要。

コミュニケーションは単純なものであれば可能だが、自力での判断や意思決定は難しく、部分的にしか自立できない場合がある。 |

| 重度

(IQ約20~35) |

読み書きや金銭の管理、食事や身支度などの基本的な概念を理解するのが難しく、常に支援が必要な状態。

コミュニケーションは、身振りや簡単な言葉を使えば可能となる。 |

| 最重度

(IQ約20未満) |

日常生活のすべての面で常に支援が必要となる。

食事や身支度、入浴などの基本的な行動を行うには他者の援助が不可欠で、自立は困難。言語の発達が見込めず、コミュニケーションも難しい状態。 |

このように、知的障がいは程度によって能力に大きな差があります。

しかし適切な支援や配慮がありさえすれば、仕事をすることも可能です。

実際に、軽度から中等度の知的障がいのある人の多くが一般企業で雇用されています。

4-3. 知的障がいに必要な配慮と支援

前述の通り、知的障がい者は知的な発達に遅れがあり、意思疎通が難しいという特徴があります。

そのため、以下のような配慮や支援が求められます。

| ・「適当に」「普通に」といった曖昧な指示は避け、「〇時までに」など具体的な言葉で説明する

・マルチタスクを避けるために、作業工程を細分化して1つの工程だけを任せる ・イラストや図/写真等を活用したマニュアル、作業手順書を作成する ・すぐに理解するのが難しい作業も、繰り返し何度も教えて覚えてもらう ・サポート担当者を指定し、いつでも質問を受け付ける環境を整える ・コミュニケーションは簡潔な表現でゆっくりと話す |

知的障がい者と生活をしたり、働いたりするためには、上記のような配慮や支援が欠かせません。

ただし、知的障がいは個人差の大きい障がいです。

適切な支援の内容や程度は支援施設の担当者など専門家との話し合いを通じて決めていくのがおすすめです。

4-4. 知的障がい者の雇用状況

現在、民間企業が雇用している知的障がい者の人数は約15万人です。令和元年時点で約12.8万人だったので、わずかに増加していることがわかります。

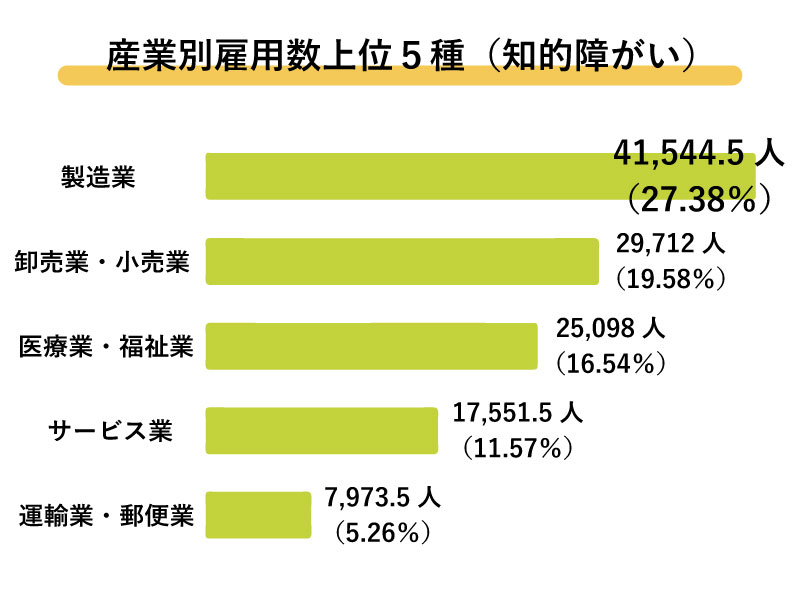

以下のグラフは、厚生労働省が発表している「障害者雇用状況の集計結果」から作成した、産業別の知的障がい者雇用者数を表したグラフです。

産業別に見ると、製造業での雇用が最も多く、約4.1万人の知的障がい者が働いています。

次いで、卸・小売業で約2.9万人、医療・福祉業で2.5万人の知的障がい者が雇用されていることがわかります。

製造業で知的障がいの雇用者数が多い理由として、以下のような理由が考えられます。

| ・マニュアル化された決まった手順で行う作業が多いため、業務を習得しやすい

・同じ作業を繰り返す工程が多く、覚えた作業を繰り返し行う能力を発揮しやすい ・作業工程を細分化できるため、知的障がい者でも取り組みやすい作業が見つけやすい |

4-5. 知的障がいのある人ができる業務・できない業務

前章では、知的障がい者が多く働いている業界は製造業だと解説しました。

それでは、より具体的に知的障がい者が力を発揮しやすい仕事とは何でしょうか。

ここからは、知的障がいのある人ができる業務とできない業務について、具体例を交えながら解説していきます。

| 知的障がい者ができる業務の例 |

| ・事務作業(補助)

・データ入力 ・製造/組立作業 ・ピッキング作業 ・商品検品業務 ・園芸/農作業 ・施設内清掃 ・縫製業務 ・介護補助 ・商品の品出し/梱包 |

| 知的障がい者が難しい業務の例 |

| ・運転業務

・対面での接客業務 ・営業職 ・コールセンター ・経理事務 ・マネジメント業務 など |

知的障がいのある人には、シンプルで繰り返し行う作業や、明確な指示と手順がある業務が適しています。

その一方で、複雑な手順がある業務や判断を必要とする業務、迅速な対応が求められる業務、頻繁に変更や適応が必要な業務には向いていません。

4-6. 知的障がい者を雇用するときの課題と対策

知的障がい者の雇用を進めるにあたって、最も大きな課題の一つが「従業員の理解不足」です。

知的障がい者に対して、コミュニケーションの取り方や対応方法がわからないと感じる人が多いのが現状です。なかには知的障がい者の予想外の行動や反応に戸惑い、不安感を抱く人もいるかもしれません。

しかし、職場がこのような状況になってしまっては、雇用した知的障がい者が孤立してしまい、本来の能力を発揮できずに職場定着が難しくなってしまうでしょう。

これは、知的障がいの特性や多様性についての理解不足があります。

多くの人は日常生活で知的障がい者と接する機会が限られているため、障がいに対する知識や理解が不足しています。

この課題を解決するためには、知的障がいについての正しい理解を深め、交流の機会を増やすことが不可欠です。

具体的な対策としては、以下の方法が効果的です。

| ・社内で知的障がいに関する研修を実施する

・支援施設などの専門家を招いて、知的障がいの特性や接し方について学ぶ機会を設ける ・福祉施設などと連携して、知的障がい者との交流の機会を設ける ・知的障がい者と円滑にコミュニケーションを取るための合理的配慮について周知する など |

知的障がい者を雇用するためは、上記のような従業員の理解促進のための継続的な取り組みが欠かせません。段階的に理解を深め、受け入れ体制を整えていくことが大切です。

4-7. 知的障がい者の雇用事例

ここからは、実際に知的障がい者を雇用している企業を紹介します。

<製造業 M社>

M社では、知的障がい及びおよび精神障がいのある8名の社員が菓子製造の業務に従事しており、障がいのない従業員と同様に働いています。

3週間の研修で職場適応を支援したり、支援施設と密接に連携したりするなど、障がい者が直面する様々な問題の解決に積極的に取り組んでいます。

| 障がいの種類 | 知的障がい者 |

| 業務内容 | ・菓子製造(包装) など |

| 雇用時に行った

環境の整備や配慮など |

・入社後3週間にわたり、会社の理念と基本的な職場マナーを学ぶ研修を実施している

・ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどの支援施設と連携して、問題を解決している ・業務が従業員の障がい特性に合っていないと判断した場合、迅速に配置転換を行う |

| 課題 | 障がいのある従業員への配慮を進める中で、他の従業員から不満が出ることがあった。

雇用担当者は中立的な立場から知的障がいの特性を理解するよう促し、障がいのある社員が職場で活躍できるように支援している |

<サービス業 H社>

H社は、障がい者の特性に配慮した安全管理を徹底している企業です。具体的には、ふりがなや写真を付け理解しやすいように工夫した注意書きやマニュアルを作成し活用しています。

また、従業員本人やその家族、支援施設の担当者と定期的に面談を行い、問題が発生した場合でも早期に解決するための取り組みも進めています。

| 障がいの種類 | 知的障がい者 |

| 業務内容 | ・機械操作

・運搬作業 ・リフト運転 など |

| 雇用時に行った

環境の整備や配慮など |

・管理者や指導員からの声かけを積極的に行う

・業務は本人の感想や希望も考慮して配置を決める ・図や写真を活用したマニュアルの活用 など |

| 課題 | 障がいのある従業員の育成に必要な知識が指導やサポートをする側に不足しているため、指導者のスキル向上が課題 |

この章では、以下のように精神障がい者について詳しく解説します。

| ・精神障がい者の特徴

・精神障がい者の種類 ・精神障がい者に必要な配慮と支援 ・精神障がい者の雇用状況 ・精神障がい者にできる業務 ・精神障がい者にできない業務 ・精神障がい者を雇用するときの課題と対策 ・精神障がい者の雇用事例 |

それでは、それぞれの項目についてみていきましょう。

5-1. 精神障がいの特徴

「2. 障がい者の種類は主に身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者(発達障がいを含む)の3種類」で解説した通り、精神障がい者とは精神疾患や依存症、発達障がいなどがある人のことを指します。

現在、日本の精神障がい者の人数は約554.6万人おり、障がい者の約5割以上が精神障がい者です。

精神障がいは、統合失調症、うつ病、双極性障がい、不安障がいなど、さまざまな精神疾患が原因となって発生する障がいです。

これらの精神疾患は、その人の感情や考え方に影響を与えるため、心身が疲れやすいという共通点があります。また、不安な気持ちが強く出たり、極端なネガティブ思考やパニックを起こしたりすることがあります。

しかし、精神障がいがあっても適切な治療と支援を受けることで症状をコントロールし、日常生活や社会生活を送ることが可能です。

精神障がいについて、より詳しく知りたい人はこちらの記事も参考にしてください。

「精神障がい者雇用とは|6つの現状・課題と対策・必要な対応まで解説 」

5-2. 精神障がいの種類は原因となる精神疾患によって主に6種類に分類される

前述の通り、精神障がいは精神疾患が原因で起こる障がいのことです。そのため、精神障がいの種類は、原因となる疾患によって分類されます。

代表的な精神疾患として、以下のような疾患が挙げられます。

| 気分障がい

(うつ病) |

気分の落ち込みや無気力・疲労感・思考力低下・希死念慮などの症状が見られる「うつ状態」のみが現れる気分障がい |

| 双極性障がい

(躁うつ病) |

うつ状態と躁状態を繰り返す気分障がい

躁状態では気分の高揚・浪費・不眠不休での活動・万能感・怒りっぽさなどが見られる |

| 統合失調症 | 主な症状として幻覚・妄想がある

ほかに疲れやすい・集中力の欠如・思考力低下等が見られる |

| てんかん | 脳の一部の興奮により発作が起こる障がい

けいれんをするタイプ、意識を失うタイプ、認知が変化するタイプなど多様な発作タイプがある |

| 依存症 | アルコール・薬物・ギャンブルなど特定の行為への過度の依存により、自力で行為をやめられなくなる障がい |

| 高次脳機能障がい | 事故や病気による脳へのダメージにより生じる障がい

記憶障がい、注意障がい、社会的行動障がいなど多様な障がいがある |

このように、精神障がいと一口によってもさまざまな症状を抱えています。

そのため、一人ひとりに合わせた適切な支援が求められます。

5-3. 精神障がいに必要な配慮と支援

前述の通り、精神障がいの原因となる疾患にはさまざまな種類があります。

そのため、精神障がい者に必要な配慮と支援は、精神疾患によって異なりますが、一部には共通する内容も存在します。

まずは、以下のように精神障がい全般に共通して必要とされる配慮と支援を紹介します。

| ・通院のための休暇取得やテレワークを許可する

・情報処理に困難を抱える従業員に会議資料を事前共有する ・必要なときにいつでも利用できる休憩スペースを確保する ・対人恐怖が強い従業員が通勤ラッシュを回避するための時差出勤を許可する ・業務を指示するときは、作業の優先順位や期限を明確にする ・本人や周りの従業員が利用しやすい相談窓口を設置する など |

また、以下の疾病には、それぞれの疾病に合わせた特別な配慮と支援が必要です。具体的な内容は次の通りです。

| てんかん | ・発作時の対応方法を確認し従業員間で共有する

・運転業務を制限したり調整したりする ・発作を誘発する要因を特定し回避できるように共有する |

| 依存症 | ・治療プログラムへの参加のための休暇取得を許可する

・アルコールや薬物など依存対象の誘惑を避ける環境を整備する ・再発予防のための情報を提供し周囲に共有する |

このように、精神障がい者に必要な配慮と支援は、病気によって異なる場合があります。

精神障がい者の雇用では、本人の精神疾患を理解した上で、個別に必要な配慮を提供することが求められます。

5-4. 精神障がい者の雇用状況

前述の通り、精神障がい者には必要な配慮が多くあります。

精神障がい者の特性や必要な配慮についての理解が不足しているため、雇用に踏み切れない企業も少なくありません。

そのため、精神障がい者の雇用人数が少ないことは、近年の大きな課題の一つとなっています。

民間企業が雇用している精神障がい者の人数は、約13万人です。

令和元年の約7.8万人と比較すると増加していますが、身体障がい者や知的障がい者と比べるとまだ少ない状況にあります。

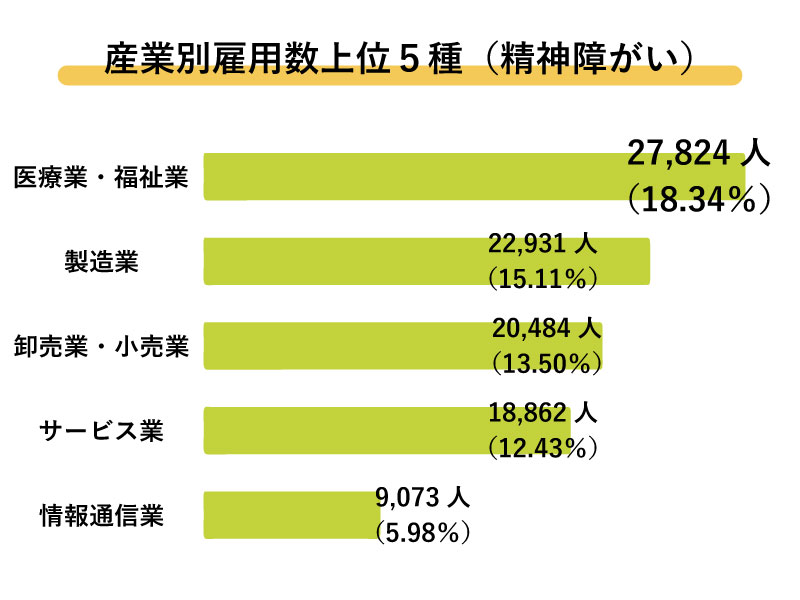

以下のグラフは、厚生労働省が発表している「障害者雇用状況の集計結果」から作成した、産業別の精神障がい者雇用者数を表したグラフです。

産業別では医療・福祉業が最も多く27,824.0人、次いで製造業が22,931.0人、卸・小売業で20,484.0人となっています。

他の障がいとは異なり、医療・福祉業の雇用者数が多い理由として、以下のような理由が考えられます。

| ・主に単純な作業や体力をあまり使わない業務が多い

・離職率の高い精神障がい者は人手不足で就職しやすい介護職に転職する傾向がある |

5-5. 精神障がいのある人ができる業務・できない業務

前章では、精神障がい者にとって最も雇用数が多い業種が医療・福祉業であることを解説しました。

ここからは、精神障がい者が得意とする業務や向いていない業務について具体的に紹介します。

| 精神障がい者ができる業務の例 |

| ・事務作業

・データ入力 ・倉庫整理 ・製造/組立作業 ・商品検品業務 ・園芸/農作業 ・施設内清掃 ・縫製業務 ・ITエンジニア |

| 精神障がい者が難しい業務の例 |

| ・運転業務

・対面での接客業務 ・営業職 ・コールセンター ・時間の制約が厳しい業務全般 など |

上記のなかでも、精神障がい者にはノルマが少なく一人で黙々と進められるような業務が適しています。これは、プレッシャーやストレスが少ない仕事だからです。

5-6. 精神障がいを雇用するときの課題と対策

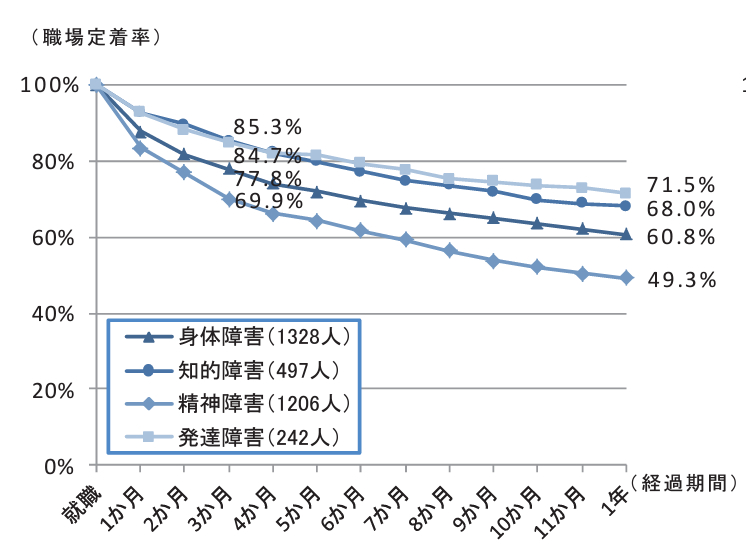

精神障がい者を雇用するときの課題として、「職場定着率の低さ」が挙げられます。

精神障がい者の職場定着率は、他の障がいと比べて低い水準にあります。

以下の障害者職業総合センターが行なった「障害者の就業状況等に関する調査研究」をご覧ください。この調査からもわかるように、就職後1年経過した時点での精神障がい者の職場定着率は49.3%です。

この背景には、精神障がい特有の症状や特性が影響していると考えられます。

例えば、前述した疲れやすさよって勤怠や成果が安定しない、ネガティブ思考によって人間関係や業務でトラブルを起こしやすいなどの特性です。

こうした特性は、障がいに由来するものであるため、完全に克服することは困難です。

しかし、以下のような一人ひとりの症状や特性に合わせたきめ細やかな支援を行うことで、職場定着率を上げることは可能です。

| ・従業員の体調や精神状態をチェックできるように、定期的な個人面談を実施する

・一人ひとりの障がい特性に合わせた働きやすい環境を整える ・医療機関や就労支援機関と連携し、効果的な支援策を検討・実施する など |

このように、手厚いサポート体制を整えるすることによって、精神障がいを抱える従業員も安心して長期的に仕事に取り組むことができるようになります。

5-7. 精神障がい者の雇用事例

ここからは、実際に精神障がい者を雇用している企業を紹介します。

<卸売・小売業 H社>

グループ会社の統合により従業員数が急増し、必要な障がい者の雇用数も増加したH社は、障がい者の雇用を速やかに進めることが求められていました。

同社は以前から地域貢献を目的に障がい者雇用を促進していたため、新しい従業に対しても障がい者雇用に対する理解を促進でき、迅速にフォロー体制を整えることができました。その結果、障がい者の雇用はさらに進展しました。

| 障がいの種類 | 精神障がい者 |

| 業務内容 | ・店内外の清掃

・商品の検品/品出し ・商品の袋詰め ・返品/注文手続き ・売り場整理 など |

| 雇用時に行った

環境の整備や配慮など |

・はじめは主にバックヤードで業務ができるよう配慮する

・接客や速さが求められる作業量の多い業務から除外する ・採用前に1週間以上の実習期間を設け、職場で適性を判断する |

| 課題 | 休職後に職場復帰せず退職したり、労働条件や人間関係が原因で退職したりすることが防げない |

<サービス業 A社>

A社は障がい者の法定雇用率を達成するため、積極的な障がい者雇用を進めてきました。

特に精神障がい者の採用では、専門家から採用前の準備から職場定着に至るまでの一連の流れについてアドバイスを受けています。

その結果、雇用している精神障がい者から「今後も働き続けたい」と感じられる職場環境を実現することができました。

| 障がいの種類 | 精神障がい者 |

| 業務内容 | ・ブログ/求人票の作成

・契約書類などの作成/郵送/ファインリング など |

| 雇用時に行った

環境の整備や配慮など |

・勤務時間や日数を徐々に延長し無理なく働けるように配慮する

・定期的な三者面談(本人・同社・支援者)を実施し、業務や人間関係などに困りごとがないか確認し都度対策を行う ・不定期に二者面談(本人・支援者)を実施し、生活面を含め困りごとがないか確認し都度対策を行う |

| 課題 | 課題は存在しているが、都度、支援機関からの協力を得ることにより、社員の意見や要望を把握して対策している |

ここまでの章で、障がい者について詳しく解説しました。

とはいえ、実際に障がい者を雇用する際、どの障がいの人を選ぶべきかわからないものです。自社での雇用が成功するかどうか、どの障がいの人が職場に適しているかを判断するのは難しいことです。

そこでこの章では、以下のようにどの障がい者を雇用するか判断するための2つのポイントを紹介します。

| ・業種内容に対応できる障がいかどうかで決める

・配慮やサポートに使える予算によって決める |

それでは、それぞれのポイントをチェックしていきましょう。

6-1. 業種内容に対応できる障がいかどうかで決める

どの障がいのある人を雇用するかを判断するときに最も重要なのが、企業の業務内容に合った障がい特性を持つ人材を選ぶことです。

前章までで解説してきたように、障がいの種類や程度によって、得意な仕事や適していない仕事があります。

例えば、聴覚障がいのある人にはコールセンターでの電話応対はほぼ不可能です。また、肢体不自由で車いすを利用している人に配送業を任せるのは困難です。

このように、業種内容に対応できない障がいの人を雇用した場合、本人の能力が活かせないばかりか、周囲の従業員に負担がかかり、職場定着率の低下や離職につながります。

障がい者を雇用するときには、従業員に求めるスキルをはっきりさせて、その職務ができる障がい者を選ぶことが重要です。

6-2. 配慮やサポートに使える予算によって決める

「どの障がいがある人を雇用するか」の判断基準の一つが、どこまで職場環境を改善する費用を確保できるかかどうかです。

会社の財政状況を踏まえ、どの障がいであれば、必要な設備や配慮を提供できるかどうかを検討することが大切です。

前述の通り、障がいにはそれぞれ必要な配慮があり、障がいの種類や程度によっては、仕事をする上で以下のような特別な配慮や設備の導入が必要になる場合があります。

| 障がい名 | 導入した設備 | 金額 |

| 視覚障がい | 点字ディスプレイの購入 | 約20~40万円/1台 |

| 精神障がい | パーテーション設置による

休憩室の新設 |

約20~30万円 |

| 聴覚がい | 手話通訳者・要約筆記者の派遣 | 8,000円/1時間 |

| 肢体不自由 | 後付け自動ドアの設置 | 30~50万円 |

上記のような物理的なコスト以外にも、一定期間の研修にかかる人件費や、障がいのある従業員のサポートに回る人材の人件費なども考慮する必要があります。

もしコストの面で、十分な環境の改善が難しいと判断された場合、比較的配慮に費用がかからない障がい者を中心に雇用することも一つの選択肢です。

例えば、軽度の知的障がいや精神障がいの方は、基本的なコミュニケーションや作業が可能な場合が多く、職場環境の大幅な変更を必要としないことがあります。

障がい者を雇用するときは、自社の経済的な負担を総合的に判断してから、どの障がい者を雇用するかを決定するべきでしょう。

| 障がい者雇用でお困りの企業様は

私たち株式会社JSHが運営するコルディアーレ農園の利用をご検討ください |

| 「コルディアーレ農園」は、地方在住の障がいのある人と障がい者雇用にお困りの企業様をつなぐ架け橋として地方創生型障がい者雇用支援サービスを展開しております。

コルディアーレ農園では、専門スタッフが障がいのある従業員の方をサポートし、企業様の障がい者雇用の定着率向上に尽力します。

このような悩みがある企業様は、ぜひコルディアーレ農園をご検討ください。

・職場環境の改善に必要な人材やリソースが不足している ・オフィスの構造上の制約により、職場環境の改善や補助器具の導入が難しい

農園で働く障がい者の方々は、企業様の従業員として雇用されコルディアーレ農園で勤務します。

障がい者の雇用にお悩みの企業様はぜひ「コルディアーレ農園」のご利用をご検討ください。 |

〇障がい者とは、以下のような人のことを指します。

| 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受け

る状態にあるものをいう。 |

引用:障害者基本法

〇より具体的に言うと、それぞれの障がいの個別の法律で、以下の条件を満たす人が障がい者とされています。

| 身体障がい者 | 身体上の障がいがある18歳以上の人のうち、各都道府県知事から身体障害者手帳が交付されている人 |

| 知的障がい者 | 発達期(18歳頃)までに知的機能の障がいが現れ、日常生活で特別な援助が必要な状態の人

※個別法には記載がない。厚生労働省の障がい者に関する調査では上記のように定められている |

| 精神障がい者

(発達障がいを含む) |

統合失調症、薬物による急性中毒や依存症、発達障がいなどの精神疾患がある人 |

参考:

身体障害者福祉法

知的障害者福祉法

知的障害児(者)基礎調査:調査の結果|厚生労働省

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

〇具体的には、以下の状態にある人を障がい者といいます。

| (1)身体障がい者 | ・車椅子を利用しているため、段差のある場所での移動に困難を感じる

・手に麻痺があり、細かい作業や文字を書くことが難しい ・弱視があり、印刷物の文字を読むのに拡大鏡や読書器を必要とする |

| (2)知的障がい者 | ・知的障がいがあり、金銭管理や財産管理などの手続きを自分で行うことが難しい

・知的障がいがあり、読み書きが苦手で、業務マニュアルを理解するのに時間がかかる |

| (3)精神障がい者

(発達障がいを含む) |

・統合失調症があり、ストレスを感じると幻聴が出現し、会話に集中できなくなる

・うつ病のため、集中力が低下し、仕事の能率が上がらない |

この記事では、障がい者について詳しく解説しました。

障がい者がどんな人であるかについて知って、自社で雇用するイメージをする手助けになれば幸いです。

おすすめ記事

-

2025年7月7日

autorenew2025/07/07

【2025年最新】特定求職者雇用開発助成金の5つのコースと申請方法

「人手不足ではあるものの、採用や育成にかかるコストがネックになっている。助成金を調べていたところ“特定求職者雇用開発助成金”が目にとまったけれど、活用できるのか?」 「障がいのある方の雇用に活用できる助成金を調べていたら […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

地方創生2.0とは?1.0との違いや基本的な考え方を全解説

「ニュースで”地方創生2.0”という言葉を耳にした。企業として、どうやって携わっていくのか気になる」 「2025年から国が地方創生2.0に取り組むようだけど、企業としては何かするべき?どのようなことが求められるの?」 昨 […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

【2025年最新】障がい者雇用の除外率制度|雇用すべき人数がわかる早見表・計算も解説

「障がい者雇用における除外率の一覧を見たい」 「除外率の一覧を確認したうえで、確実に法定雇用率の達成を目指したい」 2025年4月より、除外率が適用される業種や適用率が変更されたこともあり、このようにお考えなのではないで […]

詳細を見る