コラム詳細

2024/09/25

autorenew2025/12/22

特例子会社のデメリット6つ|影響を抑える方法と設立メリットも解説

「特例子会社を設立するメリットは大体分かっているが、デメリットは何?」

「設立を検討するにあたって、デメリットも理解してから慎重に決断したい」

特例子会社の設立を検討している企業の方は、この方法が自社にとってベストな選択なのかを判断するために、デメリットを知りたいとお考えなのではないでしょうか。

結論から申し上げると、特例子会社を設立するデメリットは以下の6つです。

| 特例子会社を設立するデメリット6つ |

| ・設立しても職場定着率が上がらない場合がある

・設立するだけで生産性が上がる訳ではない ・障がい者が多い職場だからこそ起こるトラブルがある ・経営コストが増加する ・収支の面で貢献するのが難しい ・親会社の障がい者雇用の意識が薄れる可能性がある |

このように運営面や経営面でのデメリットがあるので、「設立しない方がよいのでは?」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、厚生労働省「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」によると、デメリットを乗り越えて設立された特例子会社は598社(令和5年6月1日現在)もあります。

こうした企業で重視されているのが、以下のような特例子会社設立のデメリットを最小限に抑えるためのポイントです。

| 特例子会社設立のデメリットを最小限にするポイント |

| ・障がい者への理解を深めるための研修を実施する

・親会社との協力体制を構築する ・特例子会社の役割を明確にする |

これらのポイントを押さえておけば、デメリットの影響を抑えながら特例子会社のメリットを享受しやすくなるはずです。

この記事では、デメリットとメリットを天秤にかけた上で、あなたの会社が特例子会社を設立すべきか判断できるように、以下のポイントをご紹介します。

| この記事のポイント |

| ・特例子会社を設立する6つのデメリットが分かる

・特例子会社設立のデメリットを最小限にするポイントが分かる ・特例子会社を設立する5つのメリットが分かる ・特例子会社設立が向いている企業が分かる ・特例子会社設立の手順が分かる ・特例子会社設立を決めかねている企業は農園型障がい者雇用も一つの手であることが分かる |

あなたの会社に合った障がい者雇用を推進できるように、ぜひ最後まで読み進めていただければ幸いです。

特例子会社の設立目的や認定要件、企業の障がい者雇用枠との違いといった基本情報から押さえたい方は、「特例子会社による障がい者雇用を解説!配慮事例・設立メリット・注意点 」からご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 特例子会社を設立するデメリット6つ

2. 特例子会社設立のデメリットを最小限にするポイント

3. 【改めてチェック!】特例子会社を設立するメリット5つ

4. 特例子会社設立が向いている企業

5. 特例子会社設立の手順

6. 特例子会社設立を決めかねている企業は農園型障がい者雇用も一つの手

7. 農園型障がい者雇用ならJSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめ

8. まとめ

1.特例子会社を設立するデメリット6つ

冒頭でもお伝えした通り、特例子会社を設立するデメリットは、以下の6つです。

| 特例子会社を設立するデメリット6つ |

| ・設立しても職場定着率が上がらない場合がある

・設立するだけで生産性が上がる訳ではない ・障がい者が多い職場だからこそ起こるトラブルがある ・経営コストが増加する ・収支の面で貢献するのが難しい ・親会社の障がい者雇用の意識が薄れる可能性がある |

詳しくご説明するので、デメリットをしっかりと理解した上で特例子会社の設立を検討できるように、ぜひ参考にしてみましょう。

1-1.設立しても職場定着率が上がらない場合がある

まず知っておきたいのは、特例子会社を設立しても、障がい者の職場定着率が上がらない場合があるということです。

設備や制度など、障がい者が働きやすい環境を整えても、雇用する側や一緒に働く従業員が障がい者に歩み寄ろうとする気持ちを持たなければ、運用はうまくいかないからです。

業務についても、一緒に働く従業員が障がい者の適性を理解しようとしなければ、以下のようなミスマッチが起きます。

| ・障がい特性によって苦手な業務を押し付け、その障がい者の働くモチベーションを下げる

・本当は幅広い業務ができる障がい者に対して、単純作業しか割り当てずスキルアップする機会を奪う |

また、障がいの種類は幅広いだけでなく、人によって程度が異なるため、環境が整備された特例子会社でも個々に合わせたきめ細やかな合理的配慮が確実にできる訳ではありません。

このようなミスマッチによって、障がい者が職場に定着せず早期退職してしまっては、法定雇用率の達成も現実的ではなくなってしまいます。

1-2.設立するだけで生産性が上がる訳ではない

次に、特例子会社を設立するだけで障がい者社員の生産性が必ずしも上がる訳ではありません。

障がい者が能力を発揮するためには、適性に合った業務の選定や、きめ細やかなサポート体制が必要になるからです。

例えば、精神障がい者に一度に多くの情報を知らせるとかえって混乱して、作業効率が下がってしまいます。

このように一緒に働く従業員が障がい特性に応じたコミュニケーションを理解し実践しなければ、適性があっても能力を発揮できない可能性があるため、「設立する=生産性が上がる」と考えてはいけません。

1-3.障がい者が多い職場だからこそ起こるトラブルがある

障がい者が多い職場だからこそ起こるトラブルがあることも見逃せません。

障がいのある方の中には、障がい特性によって感情や言動のコントロールが難しい場合があるからです。

例えば、以下の3人を同じチームにすると、職場の雰囲気が殺伐として、場合によってはAさんとBさんが掴み合いの喧嘩になったり、Cさんが退職してしまったりする可能性があります。

| Aさん:うつ状態と躁状態が波のように現れる双極性障がいがあり、躁状態の時は、ちょっとしたことにも敏感に反応して、同僚に対して怒りっぽくなる

Bさん:発達障がいの特性上、人の気持ちを汲み取るのが苦手で、つい同僚に歯に衣着せぬ発言をしてしまう Cさん:うつ状態のみがあるうつ病で、怒りっぽい同僚の物言いを受けて、気分がひどく落ち込む傾向がある |

また、以下の2人をペアにすると、業務のゴール設定が曖昧になってしまい、業務を遂行できない可能性があります。

| Dさん:発達障がいの一種である注意欠如多動性障がいによって、忘れ物やミスが多い

Eさん:事故で脳が損傷し、器質性精神障がいの一種である注意障がいを負い、集中力が続かずぼんやりしてしまう |

周囲の従業員がフォローできる企業内の障がい者雇用とは違って、障がいのある方が多く働く特例子会社では障がい者同士の連携も重要になります。

障がい者が多い職場だからこそ、トラブルが起きないように、障がい者同士の相性や、どうすればお互いに連携を取り合えるようになるかを考えることも重要です。

1-4.経営コストが増加する

特例子会社を設立する際には、一時的に経営コストが増加します。

以下のように、企業内での障がい者雇用とは異なる出費が必要となるからです。

| ・テナントの状況によっては、全面的にバリアフリー化するためのリフォーム費用

(現存する子会社を特例子会社にする場合も同様) ・障がい者雇用に詳しい専門的な人材を確保する費用 ・環境をより整備するためにかかる看護師やカウンセラーの駐在費用 |

このように、特例子会社を設立する際には、経営コストが増加することを念頭に置き、綿密な設立計画・事業計画を立てる必要があります。

1-5.収支の面で貢献するのが難しい

コストを掛けて特例子会社を設立しても、特に設立直後は、収支の面で親会社に貢献するのは難しいでしょう。

特例子会社で働きたいと希望する障がい者は多いものの、設立直後から労働力を安定的に確保し、一人ひとりの適性に合った仕事を割り当て、労働生産性を伸ばしていくのは簡単ではないからです。

労働生産性を伸ばしていくのは簡単ではありませんが、特例子会社を設立すれば、運用するコストはどうしても必要になります。

給与を支払ったり、環境を整備したりと支出が一定以上発生するにも関わらず、業務の遂行度が低ければ、収支の面で貢献しているとは言い難くなるでしょう。

それを避けるためには、親会社がアウトソーシングしていた業務を回すなどの対応で、グループ全体の支出を抑えたり、利益を生み出したりする工夫が求められます。

1-6.親会社の障がい者雇用の意識が薄れる可能性がある

特例子会社を設立することによって、親会社の障がい者雇用の意識が薄れる可能性があります。

障がい者雇用は特例子会社に任せきりになり、親会社では障がい者と働く機会が少なくなるからです。

本来は、特例子会社を設立して法定雇用率を達成できるようになっても、そこで働く障がい者の存在を気に留め、障がいの有無に関わらず全ての人が助け合える社会の実現を考えていかなくてはなりません。

にも関わらず、親会社とは別の場所(特例子会社)で障がい者に勤務してもらっていると、そうした意識がどうしても薄れがちになるのです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2.特例子会社設立のデメリットを最小限にするポイント

特例子会社の設立には、運営面や経営面でのデメリットがあることが分かったのではないでしょうか。

このようなデメリットを最小限に抑えるには、以下の3つポイントの実践が非常に重要になります。

| 特例子会社設立のデメリットを最小限にするポイント |

| ・障がい者への理解を深めるための研修を実施する

・親会社との協力体制を構築する ・特例子会社の役割を明確にする |

あなたの企業でも特例子会社のデメリットを乗り越えられるかを知るために、ぜひ参考にしてみましょう。

2-1.障がい者への理解を深めるための研修を実施する

以下の3つのデメリットの影響を最小限にするには、特に障がい者と一緒に働く従業員(特例子会社に配置する管理者)を対象とした、障がい者への理解を深めるための研修の実施が重要になります。

| 1-1.設立しても職場定着率が上がらない場合がある |

なぜなら、障がい者への理解を深めなければ、特例子会社設立によって整備された環境や制度を活かすことができないからです。

障がい者雇用に詳しい人が先頭に立って、設立前はもちろん、設立後も定期的に従業員に対して以下の内容を盛り込んだ研修会を実施しましょう。

| ・特例子会社設立の目的は、障がい者雇用を集中化して、高い定着率や生産性を生み出すこと

・障がいには多様な特性や種類があり、人によって程度や症状が異なること ・障がい特性によって、得意分野と苦手分野があり、苦手分野は努力で改善できるものではないこと ・適性に合った業務を割り当てれば、高い生産性が期待できること ・障がい特性によっては、こまめな休憩を挟んだ方が作業効率が上がること ・合理的配慮は欠かせないものであり、一人ひとりに合わせて考えるべきであること |

障がい者への理解が進んできたら、各持ち場での成功事例を共有するのも効果的です。

| ・知的障がい者に業務の流れを口頭で説明しても、途中の工程が飛んでしまう場合に、簡単な言葉やイラストを交えた紙を掲示したり、ノートのいつでも見られる場所に貼ってもらったりしたら、工程が飛ばずに業務を遂行できるようになった

・周囲の光や音に敏感な精神障がい者に、ついたてやイヤーマフの着用などを認めると、その人にとってより働きやすい環境になった |

こうした研修を通して、一人ひとりの適性を知り、柔軟に部署や業務を割り当てられるようになれば、障がい者同士のトラブルも減り、障がい者本人のモチベーションアップまで期待できます。

結果として、障がいのある従業員の定着率や生産性の向上に繋がるはずです。

2-2.親会社との協力体制を構築する

以下の2つのデメリットの影響を最小限にするには、親会社との協力体制を構築することが不可欠です。

| 1-4.経営コストが増加する |

親会社と密接な関係を保っている特例子会社では、親会社から金銭面・人材面・業務面にわたって支援が行われ、障がい者がより働きやすい環境を整備できているからです。

特に業務面については、親会社でアウトソーシングしている以下のような業務を優先的に特例子会社に回すだけで、特例子会社の安定的な業務の確保に繋がります。

| ・パンフレットや冊子の印刷、製本

・ノベルティの選定、製作 ・データ入力、紙資料の電子化(PDF化)などの事務 ・備品管理 ・社内便の仕分け ・オフィス清掃 |

親会社の経営コストの削減に繋がる上に、特例子会社の継続的な利益に結び付くため、こうした親会社との協力体制の構築は欠かせません。

2-3.特例子会社の役割を明確にする

「1-6.親会社の障がい者雇用の意識が薄れる可能性がある」というデメリットの影響を最小限にするには、特例子会社の役割を明確にすることが重要になります。

なぜなら、親会社から分離された特例子会社は、その存在意義や役割を社内外にアピールしなければ、特例子会社で働く従業員や障がい者の存在を知ってもらう機会が少ないからです。

特例子会社では障がい者を雇用して戦力化するまでには時間がかかり、設立からすぐに利益を上げられないことがほとんどです。

ただ、そのような中でも、特例子会社は親会社やグループ企業の障がい者雇用を促進して、利益以外の価値を社会に生み出し、企業イメージの向上や社会貢献に役立っています。

ホームページに特例子会社での取り組みを掲載し、社内外に広くアピールして企業イメージを高め、社会的信用を勝ち取っている企業も少なくありません。

特例子会社を設立する際には、その役割を明確にできるように、広報部門との連携を検討しましょう。

そのように特例子会社の役割を明確にして周知させることで、親会社の中でも、障がい者雇用や、障がい者雇用を介した社会的責務への意識が醸成されるはずです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3.【改めてチェック!】特例子会社を設立するメリット5つ

特例子会社設立のデメリットを最小限にする方法は、どの企業でも取り入れられるものだったと思います。

デメリットに対する不安が軽減されたところで、特例子会社を設立するメリットも改めて確認しておきましょう。

| 特例子会社を設立するメリット5つ |

| ・特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して実雇用率を算定できる

・設備投資を集中化できる ・多様な障がい者に合わせた雇用管理や人事評価制度を構築できる ・障がい者への理解を深めれば職場定着率や生産性が向上する ・障がい者雇用のノウハウを蓄積、活用できる |

デメリットとメリットを天秤にかけて設立を決めるために、これらのメリットについても説明していきます。

3-1.特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して実雇用率を算定できる

特例子会社を設立すると、特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して、実雇用率を算定できるようになります。

つまり、特例子会社で雇用されている障がい者を親会社に雇用されていると見なせるため、特例子会社で法定雇用率を達成できるだけの障がい者数を雇用していれば、親会社が達成したことになるのです。

法定雇用率は2024年4月から2.5%に引き上げられましたが、2026年7月からは2.7%へと更なる引き上げが決定しています。

法定雇用率達成は社会的責任を果たすため、企業が優先して取り組むべき事項となっているので、特例子会社の雇用障がい者数を親会社に合算して実雇用率を算定できることは、実に大きなメリットです。

3-2.設備投資を集中化できる

特例子会社設立によって、設備投資を集中化できることもメリットの一つです。

企業内で障がい者雇用をしていると、設備面を整備したくても、以下のような問題に直面することが少なくありません。

| ・企業全体をバリアフリー化する予算は捻出できない

・建物自体が老朽化していて、今バリアフリー化するメリットが小さい |

しかし、特例子会社を設立するなら、バリアフリー化が必要なのは一か所なので、障がい者が過ごしやすい環境になるように、集中して設備投資ができます。

3-3.多様な障がい者に合わせた雇用管理や人事評価制度を構築できる

特例子会社では、多様な障がい者に合わせた雇用管理や人事評価制度を構築できます。

企業内で障がい者雇用をする場合、それぞれの部署に数名しか障がい者がいないので、ジョブコーチなどのアドバイスを受けながらも、既存の制度の見直しから進めることがほとんどです。

一方で、特例子会社であれば、大半を占める障がい者に合わせて以下のように制度を新しく構築するため、より柔軟な制度作りができます。

| ・ラッシュ時を避けた時差通勤

・マイカー通勤の許可 ・通勤時のバス(シャトル)運行 ・通院のための半休、全休制度 |

人事評価制度についても多様な障がい者に合わせてゼロから作られるので、障がい特性を理解した上での目標や課題を見つけやすくなるでしょう。

3-4.障がい者への理解を深めれば職場定着率や生産性が向上する

特例子会社では、一般企業よりも環境やサポート体制が整備されているため、障がい者への理解を深めれば、職場定着率や生産性の向上が期待できます。

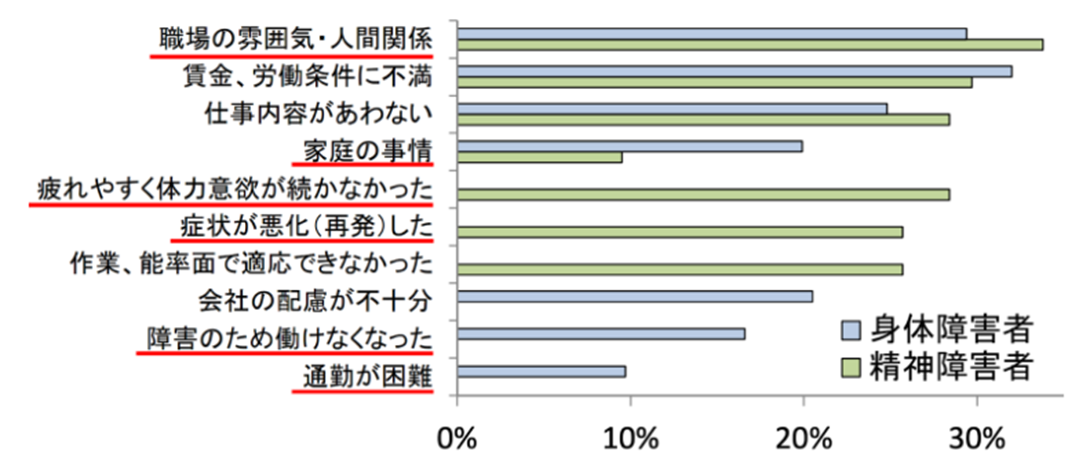

職場定着率の低さは障がい者雇用における課題となっていますが、厚生労働省「障がい者雇用の現状等」によると、障がい者は以下の理由で辞めてしまっているのです。

【障がい者の継続雇用の課題となり得る要因 離職の理由(個人的理由)】

出典:厚生労働省「障がい者雇用の現状等」

「職場の雰囲気・人間関係」を理由に挙げた障がい者は非常に多いですが、特例子会社なら障がい者の方が多く働いているため、ポツンと孤立することなく、お互いの存在を励みにできます。

「疲れやすく体力意欲が続かなかった」「通勤が困難」という理由に対しても、障がい者に合わせた雇用管理や人事評価制度がある特例子会社なら、無理せず続けられる可能性が高くなるでしょう。

職場定着率が上がれば、仕事に取り組む時間が伸びてスキルが身に着くので、生産性も向上します。

ただし、「2-1.障がい者への理解を深めるための研修を実施する」でご紹介したように、研修を実施するなど障がい者への理解を深めなければ職場定着率や生産性が向上する訳ではないことに注意しましょう。

3-5.障がい者雇用のノウハウを蓄積、活用できる

特例子会社を設立することによって、障がい者雇用のノウハウを蓄積し、活用できます。

以下のように法定雇用率は引き上げが繰り返され、今後も上がり続けることが予想されますが、達成に不可欠な障がい者雇用のノウハウを蓄積できれば、今後も企業にとっての強みとなるでしょう。

| 1976年10月~1988年3月 | 1.5% |

| 1988年4月~1998年6月 | 1.6% |

| 1998年7月~2013年3月 | 1.8% |

| 2013年4月~2018年3月 | 2.0% |

| 2018年4月~2021年2月 | 2.2% |

| 2021年3月~2024年3月 | 2.3% |

| 2024年4月~2026年6月(現在) | 2.5% |

| 2026年7月~ | 2.7% |

参考:厚生労働省職業安定局「最近の障害者雇用対策について」

実際に特例子会社で障がい者雇用をしてみなければ、従業員の障がいへの理解を深めたり、親会社と協力体制を構築したりするノウハウは得られません。

一度得たノウハウは、工夫を重ねることでさらに障がい者に寄り添える形になるので、今後、法定雇用率がさらに引き上がっても対応しやすくなるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4.特例子会社設立が向いている企業

デメリットを考慮しても、特例子会社を設立するメリットが大きいことが分かりましたが、あなたの企業で特例子会社を設立すべきか、もう少し情報が必要ではないでしょうか。

以下のどれか一つでも当てはまる企業は、特例子会社設立が向いています。

あなたの企業は特例子会社設立が向いているか判断できるように、ぜひ参考にしてみましょう。

4-1. 中~大規模の企業

中〜大規模の企業は、特例子会社の設立が向いています。

なぜなら、従業員が40人以上いる企業は1人以上の障がい者を雇用する必要があり、従業員が400人なら10人、従業員が4,000人なら100人と、規模が大きくなるほど雇用すべき障がい者数は増えるからです。

企業での障がい者雇用は進んでいるものの、障がい者を受け入れやすい一部の部署に偏っている場合が多く、雇用障がい者数が多い中~大規模の企業では、受け入れ部署の拡大が必要になります。

このような企業では、特例子会社を設立すると、それぞれの部署で職場環境を整備する費用を一か所に集中化できます。

なお、グループ企業の場合は関連会社も含めた算定が可能なため、雇用すべき障がい者数の多い中~大規模の企業は、特例子会社の設立を検討しましょう。

4-2.障がい者雇用推進が難しい業種の企業

障がい者雇用推進が難しい業種の企業は、特例子会社の設立を検討してみましょう。

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、産業別に見ると不動産業や情報通信業、教育・学習支援業などでは、障がい者雇用の推進に苦戦していることが分かります。

| 産業 | 実雇用率 |

| 医療・福祉 | 3.09% |

| 生活関連サービス業、娯楽業 | 2.46% |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2.41% |

| 運輸業、郵便業 | 2.39% |

| 農、林、漁業 | 2.38% |

| 製造業 | 2.32% |

| サービス業 | 2.30% |

| 金融業、保険業 | 2.29% |

| 宿泊業、飲食サービス業 | 2.23% |

| 複合サービス事業 | 2.23% |

| 卸売業、小売業 | 2.21% |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2.20% |

| 建設業 | 2.09% |

| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 2.09% |

| 不動産業、物品賃貸業 | 1.96% |

| 情報通信業 | 1.91% |

| 教育、学習支援業 | 1.81% |

参考:厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」

一部の障がい者雇用の推進が難しい産業に対しては、雇用障がい者数の計算の際に、一定割合の控除が適用される除外率が設定されていますが、法定雇用率達成は全ての企業に義務付けられています。

「外回りが多い」「突発的な事態に対応する必要がある」など、あなたの企業の業種で今以上の障がい者雇用の推進が難しい場合は、特例子会社の設立によって法定雇用率の達成を目指しましょう。

4-3.特例子会社に回せる業務が多い企業

特例子会社に回せる業務が多い企業は、特例子会社の設立が向いています。

もしかすると、特例子会社に回せる業務があっても、「アウトソーシングした方が安くつくのでは?」とお思いの方がいるかもしれません。

しかし、自社の子会社なら仲介料が不要になるため、特例子会社に回した方がコスト面では有利に働きます。

特に、以下の項目の支出がかさんでいる企業は、その可能性が高いです。

| ・人件費(残業代)

・アウトソーシング費用 |

こういったことから、特例子会社に回せる業務が多いのであれば、特例子会社の設立はおすすめです。

特例子会社に回せる業務は、以下を参考にしてください。

| 特例子会社に回せる業務 | 特例子会社に回しづらい業務 |

| ・マニュアルがあれば誰でもできる業務

・定期的に同じ作業が発生する業務 ・比較的単純だが、人手が必要となる業務 ・自発的に考えなくてもできる業務 |

・専門的なスキルが求められる業務

・常に突発的な事態に対応する必要があり、マニュアル化が難しい業務 ・自発的に考えて行動しなければならない業務 |

4-4.多様な障がい者雇用を目指す企業

「知的障がい者の雇用は進んでいるものの、身体障がい者や精神障がい者の雇用も進めたい」というように、多様な障がい者雇用を目指す企業は、特例子会社設立がおすすめです。

身体障がい者の雇用は設備面での整備が必要になりますし、障がいの種類に関わらず、障がい特性に合わせた配慮が欠かせません。

特例子会社を設立すれば、設備面においてもサポートする人材面においても集中化が可能になるので、これまでよりも多様な障がい者雇用が実現できるようになるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5.特例子会社設立の手順

特例子会社設立が向いている企業に当てはまった企業は、実際に設立すると決まったら、どのような手順を踏めばいいのか気になるのではないでしょうか。

特例子会社設立の手順は、以下の通りです。

| 特例子会社設立の手順 |

| (1)設立・事業計画書を作成する

(2)役員会の承認を得る (3)定款を作成し、認証を受ける (4)会社設立登記を行う (5)障がい者の募集・採用を行う (6)特例子会社の認定申請を行う |

この手順を参考に、しっかりと計画を立ててから、特例子会社設立に向けて動き始めましょう。

5-1.設立・事業計画書を作成する

まず、設立・事業計画書を作成しましょう。

特例子会社設立には「既にある子会社を特例子会社にする方法」と「新設する方法」の2パターンがあります。

どちらの場合も、以下の点についてよく検討して、事前に綿密な計画を立てることが非常に重要です。

| ・会社名

・所在地 ・資本金 ・会社規模 (既にある子会社を特例子会社にする場合はその子会社の規模が基準になるが、新設する場合は雇用障がい者数や業務内容を元に決定する) ・雇用障がい者数 (親会社またはグループ企業の雇用障がい者数を元に算出する) ・採用計画 (雇用障がい者数を確保するための求人方法を検討する) ・運営計画 (利益は出せるのか、継続性はあるのか、就業規則や雇用管理制度、人事評価制度を構築する) ・労働条件、就業規則 (給与待遇、労働時間や休日、契約期間、業務内容など) ・設備 (雇用する障がい者に配慮し、定着してもらうための職場環境を整備する) ・戦略 (特例子会社設立をアピールする広報活動など) |

また、計画書の作成の際には、以下の要件を満たす必要があるので、こちらも確認しておきましょう。

| 特例子会社設立の認定要件 |

| 厚生労働省『「特例子会社」制度の概要』によると、特例子会社の認定要件は以下の通りです。

【親会社の要件】 ・親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配している(具体的には、子会社の議決権の過半数を有するなど)

【子会社の要件】 (1)親会社との人的関係が緊密である(具体的には、親会社からの役員派遣など) (2)雇用される障がい者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上である また、雇用される障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の割合が30%以上である (3)障がい者の雇用管理を適性に行うに足りる能力がある(具体的には、障がい者のための施設改善、専任の指導員の配置など) (4)その他、障がい者雇用の促進と安定が確実に達成されると認められる

このように、全く関係ない企業の雇用障がい者数を算定できないように、親会社と特例子会社の支配関係や人間関係についての要件が定められています。 |

事業計画の立案にあたり、ハローワークや支援機関などに相談することもできるので、不安な点を解消してから次のステップに進みましょう。

5-2.役員会の承認を得る

設立計画や事業計画書を作成したら、次は役員会の承認を得ます。

一般的には、役員の過半数が出席する役員会で、出席者の過半数からの賛成が得られると、承認を得たことになります。

5-3.定款を作成し、認証を受ける

役員会で承認を得たら、定款を作成して、認証を受けます。

まずは、これから必要となる法人印を作りましょう。

| 【作成が必要な法人印】

・代表社印(実印) ・社印(認印) ・銀行印 ・ゴム印 |

定款を作成する際には、以下の内容を記載します。(行政書士などの専門家への依頼も可能です)

| 【絶対的記載事項】

・事業内容(目的) ・会社名(商号) ・本店所在地 ・資本金 ・役員の氏名、住所

【相対的記載事項】 ・設立時の取締役、監査役の氏名 ・監査役の設置 ・代表取締役の選任方法 ・株主総会の決議方法

【任意的記載事項】 ・取締役、監査役の数や資格 ・株主総会の開催時期 ・会社の営業年度 |

作成した定款は、以下の持ち物を用意して、発起人全員(代理人でも可)で公証人役場で認証を受けましょう。

(※行政書士、司法書士などの専門家に認証手続きを依頼することも可能ですが、その場合は発起人の委任状が必要になります)

| ・定款(最低3通)

・発起人全員の印鑑証明書 ・収入印紙 ・公証人の手数料(定款認証手数料5万円+謄本交付手数料等を現金で用意しておく) ・発起人の実印 |

認証を受けたら、すぐに発起人名義の口座に資本金を振り込みましょう。

5-4.会社設立登記を行う

出資金振込から2週間以内に設立登記を行います。

法務局に以下の設立登記申請書一式を提出しましょう。(司法書士などの専門家への依頼も可能です)

| ・設立登記申請書

・登録免許税納付用台紙 ・定款(謄本) ・発起人の同意書(発起人決定書・発起人会議事録) ・代表取締役の就任承諾書 ・監査役の就任承諾書 ・取締役の印鑑証明書 ・資本金の払込証明書(通帳の表紙と表紙裏の1ページ目、振込内容が記載されているページのコピーが必要) ・印鑑届出書 ・登記すべき事項を記録した別紙、または記録媒体 |

提出後は審査があり、審査結果が出るまでには数日かかります。

会社設立後は、企業運営に関係の深い以下の官庁への届出を忘れずに行いましょう。

| 【税務署】

・法人設立届出書 ー 法人設立害教書を添えて設立から2か月以内に提出 ・給与支払事務所当の開設届書 ー 設立から1か月以内に提出 ・青色申告の承認申請書 ー 設立から3か月以内、もしくは事業年度末のいずれか早い日の前日までに提出

【都道府県税務事務所】 ・法人設立届出書 ー 自治体によって異なるが、多くの自治体では事業開始2週間~1か月以内に提出

【市町村役場】 ・法人設立届出書 ー 自治体によって異なるが、多くの自治体では事業開始2週間~1か月以内に提出

【日本年金機構】 ・健康保険・厚生年金保険新規適用届書 ー 適用事業者となったらすぐに提出 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書 ー 適用事業者となったらすぐに提出

【労働基準監督署】 ・労働保険の保険関係成立届 ー 従業員を雇用したらすぐに提出 ・適用事業報告書 ー 従業員を雇用したらすぐに提出 ・時間外労働時間に関する協定書 ー 従業員を雇用したらすぐに提出

【ハローワーク】 ・雇用保険適用事業所設置届 ー 雇入れ日の翌日か、10日以内に提出 ・雇用保険被保険者資格取得届 ー 採用した日の属する月の翌月10日までに提出 |

5-5.障がい者の募集・採用を行う

ここまで手続きが進められたら、障がい者の募集を開始し、採用を行いましょう。

募集方法には以下のような方法がありますが、今後の採用のために、関係機関とのネットワークを作っておくことが重要です。

| ・ハローワークの就職面接会に参加する

・会社のホームページに求人広告を出す ・特別支援学校や就労移行支援事業所に会社説明会を開く |

採用に際しては、障がい者本人だけでなく、就労支援機関、特別支援学校などのの支援機関(場合によっては家族)とも面接を行います。

面接で障がい者に確認すべきことや配慮すべきことを知りたい方は、「障がい者雇用の面接で確認・配慮すべき17項目とは?」を、ぜひご覧いただければと思います。

なお、助成金を利用する場合は、原則としてハローワークからの紹介を受ける必要があるため、募集開始前にハローワークに必ず相談しましょう。

ハローワーク以外からの紹介や、親会社からの移籍の場合は、助成金の対象外になります。

5-6.特例子会社の認定申請を行う

障がい者を5人以上を採用したら、特例子会社の認定申請を行います。

申請先は親会社の所在地を管轄するハローワークで、以下の申請書類が必要です。

| ・子会社特例認定申請書

(公共職業安定所長に提出する書類) ・親事業主及び子会社の概要 (親会社と特例子会社の概要等を記載し、親会社の直近の有価証券報告書の写し、または附属明細書の写しを添付し、親会社が子会社の意思決定機関を支配していることを示すもの) ・子会社の株主名簿、または出資口数名簿 (株主名、額面株主数などが記載のもの) ・親会社の障害者雇用状況報告書 (直近の6月1日現在のもの) ・定款 ・法人登記簿謄本 ・親会社から派遣されている子会社の役員名簿 (氏名、年齢、所属、役職、入社年月日、親会社からの主な略歴を記載のもの) ・子会社の社員名簿 (氏名、年齢、所属、役職、入社年月日を記載のもの) ・子会社の障害者雇入れ通知書の写し (個人ごとの雇入れ条件を記載のもの) ・子会社の就業規則、給与規定等 ・障がい者の職業生活に関する指導員の配置状況 ・障害者職業生活相談員の選任届等 ・子会社の図面、案内図 ・子会社の勤務中、実習中の写真 (職場の仕事内容が確認できるもの) |

申請書類が多く、ハードルが高く感じられるかもしれませんが、ハローワークでは丁寧に教えてもらえるので、分からないことがあれば相談しましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6.特例子会社設立を決めかねている企業は農園型障がい者雇用も一つの手

特例子会社設立の手順を見て、「設立に向けて動き始めよう!」と思った方もいれば、「今すぐ設立するのは難しい」と感じた企業もあるのではないでしょうか。

そこで、特例子会社設立を決めかねている企業が障がい者雇用を推進する一つの手として、農園型障がい者雇用の利用をおすすめします。

農園型障がい者雇用とは、以下のように障がい者の雇用支援事業者が用意した農園で働く障がい者を、企業が直接雇用する方法です。

出典:JSHの障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」

以下のように、都市部では企業数が多くて思うように障がい者を雇用できない現状がある中、地方では近くに企業がなくて働きたくても働けない障がい者がいます。

| 都市部の充足率 | 地方の充足率 |

|

・東京 26% ・大阪 37% ・愛知 32% ・福岡 39% |

・鳥取 96% ・島根 89% ・長野 76% ・長崎 63% |

出典:厚生労働省「平成28年度 障害者新規求人数に占める障害者就職数の割合 」

このようなミスマッチを解消する手段として、特に都市部では、この農園型障がい者雇用を利用する企業が増えているのです。

農園型障がい者雇用を選択するのであれば、障がい者へのサポート体制が手厚く、企業担当者による直接訪問やオンライン面談で雇用管理がしやすい雇用支援事業者を選ぶのがおすすめです。

障がい者の能力が引き出され、企業に貢献できる働きが期待できるでしょう。

| 注意:雇用支援事業者に丸投げするような農園型障がい者雇用は批判の対象になる可能性がある |

| 農園型障がい者雇用は、企業が障がい者雇用を促進するための一つの方法ですが、雇用支援事業者に丸投げするようなやり方では、批判の対象になる可能性があります。

なぜなら、本来障がい者雇用では、障がい者も従業員の一員としてサポートしていくべきだからです。

そのため、障がい者を直接雇用しているにも関わらず、障がい者の勤怠管理や業務管理、指示命令系統を雇用支援事業者に任せきりで、給与を支払うだけの関わり方をしている企業は、特に問題視されています。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7.農園型障がい者雇用ならJSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめ

農園型障がい者雇用に興味を持った方は多いと思いますが、どの事業者を選べばいいのか不安になった方もいるのではないでしょうか。

そこで、ご紹介したいのが、弊社JSHの『支援型農園』における障がい者雇用支援サービスです。

JSHは社会との障がい者雇用の健全な発展を目指す一般社団法人日本障害者雇用促進事業協会に加盟していて、障がい者雇用支援サービスの基幹事業として、業界初のグロース市場への上場を果たしました。

そのようなJSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめな理由は、以下の3つです。

| JSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめな理由 |

| ・地方の農園で従事する障がい者を直接雇用できる

・高い定着率が期待できる ・雇用障がい者が生産した野菜にはさまざまな活用方法がある |

あなたの企業の障がい者雇用の課題解決に役立つので、ぜひ読み進めていただければと思います。

7-1.地方で農園従事する障がい者を直接雇用できる

JSHの障がい者雇用支援サービスをご利用いただくと、地方の農園で従事する障がい者を直接雇用できます。

JSHでは、特に九州を中心に障がい者雇用支援事業を展開していて、

「障がい者の雇用獲得競争が激化している都市部」と、

「企業が少なく、障がい者が就職機会を見つけるのが困難な九州地方」

の求人のミスマッチを解消しています。

このため、あなたの企業でご利用いただくと、地方在住の障がい者を雇用し、地方創生にも繋げられるのです。

7-2.高い定着率が期待できる

JSHの障がい者雇用支援サービスをご利用いただくと高い定着率が期待できます。

高い定着率の理由は、障がい者の方には冷暖房完備の室内で、屈まずに作業を行える水耕栽培業務に携わっていただく上に、看護師常駐の安心の職場環境を整備されているからです。

企業の方には遠隔地でも適正な労務管理が行えるように、Webを活用して雇用している障がい者の方の業務日報と出勤簿の管理が行えるだけでなく、定期的なオンライン面談が可能です。

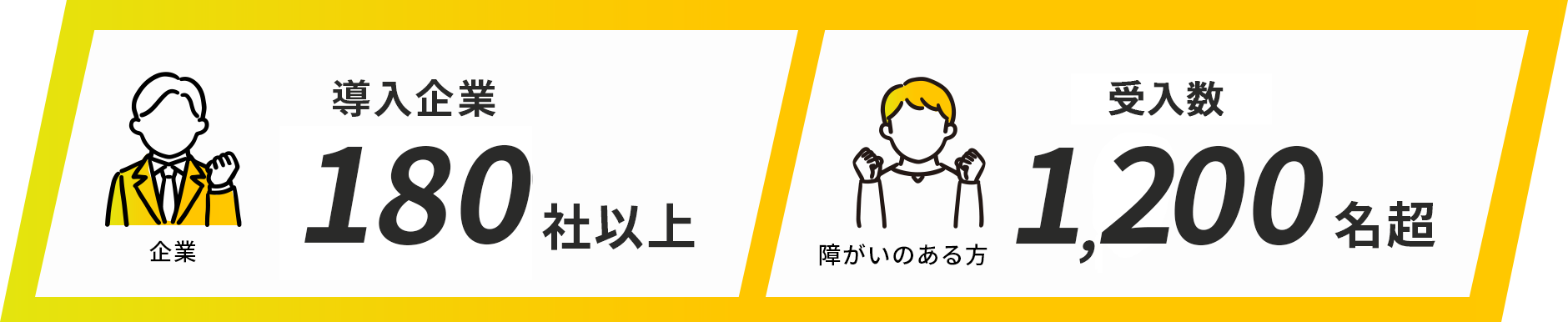

2024年9月1日現在、ご利用いただいている企業は180社超、利用企業の継続率は99%、障がい者受入数は1,200名超に及びます。

多くの企業に選ばれているJSHの障がい者雇用支援サービスを、ぜひご検討いただければと思います。

7-3.雇用障がい者が生産した野菜にはさまざまな活用方法がある

雇用障がい者が生産した野菜には、社内の福利厚生やCSR活動など、さまざまな活用方法があります。

物価が高騰する今、JSHの障がい者雇用支援サービスを利用して雇用した障がい者が生産した野菜を、福利厚生の一環として従業員に無料配布すれば、喜ばれること間違いありません。

従業員にとっても、配布された野菜をきっかけに、あなたの企業で障がい者雇用を推進していることを実感できます。

また、企業近辺の子ども食堂に野菜を寄付すれば、CSR活動にも役立ち、企業のイメージアップにも繋がるでしょう。

JSHでは長年の実績を通して、障がい者が生産した野菜を買い取り、近隣スーパーや道の駅、宿泊施設等に流通するルートも確立しています。

JSHの支援型農園における障がい者雇用支援サービスに興味を持って下さった企業の方は、ぜひお気軽に詳細資料をご請求ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

8.まとめ

特例子会社のデメリットについて、詳しくご説明させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしていきましょう。

特例子会社を設立するデメリットは、以下の6つです。

| ・設立しても職場定着率が上がらない場合がある

・設立すれば生産性が上がる訳ではない ・障がい者が多い職場だからこそ起こるトラブルがある ・経営コストが増加する ・収支の面で貢献するのが難しい ・親会社の障がい者雇用の意識が薄れる可能性がある |

しかし、以下のポイントを実践すれば、特例子会社設立のデメリットを最小限に抑えられます。

| ・障がい者への理解を深めるための研修を実施する

・親会社との協力体制を構築する ・特例子会社の役割を明確にする |

特例子会社のメリットは、以下の5つです。

| ・特例子会社での雇用障がい者数を親会社に合算して実雇用率を算定できる

・設備投資を集中化できる ・多様な障がい者に合わせた雇用管理や人事評価制度を構築できる ・障がい者への理解を深めれば職場定着率や生産性が向上する ・障がい者雇用のノウハウを蓄積、活用できる |

特例子会社設立が向いている企業は、以下のような企業です。

| ・中~大規模の企業

・障がい者雇用推進が難しい業種の企業 ・特例子会社に回せる業務が多い企業 ・多様な障がい者雇用を目指す企業 |

特例子会社設立の手順は、以下の通りです。

| (1)設立・事業計画書を作成する

(2)役員会の承認を得る (3)定款を作成し、認証を受ける (4)会社設立登記を行う (5)障がい者の募集・採用を行う (6)特例子会社の認定申請を行う |

特例子会社設立を決めかねている企業は、農園型障がい者雇用の利用がおすすめですが、その中でもJSHの支援農園型における障がい者雇用支援サービスをご紹介させていただきました。

この記事を元に、あなたの企業で特例子会社を設立するか、慎重に判断できることを祈っています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度