コラム詳細

2024/02/21

autorenew2024/12/11

障がい者雇用の面接で確認・配慮すべき17項目とは?

「採用面接での質問を通してどんなことを確認するのか?」

「面接官として面接時に障がい者に配慮すべきことは?」

前提として、雇用する側が差別のない合理的な基準による公正な採用選考をおこなっていただくことが不可欠とされております。これは、障がいの有無に関わりなく同じ考え方です。

その中で障がい者のある方は『自分のことをアピールするために』、障がい者雇用を進めようとしている企業は『良い人材を確保するために』、それぞれが面接におけるポイントが気になるかと思います。

障がい者雇用における面接で確認するポイントは、以下の通りです。

| 障がい者雇用における面接で確認するポイント | |

| 一般的な質問 | ①自己紹介・自己PR ②志望動機 ③これまでの仕事の経歴やキャリア ④前職の退職理由 ⑤転職理由 ⑥休日の過ごし方、ストレス発散方法など |

| 障がいに関わる質問 | ①障がいについて ②薬を服用する頻度や副作用など ③最近の調子 ④勤務中の体調不良の対処方法 ⑤前職でストレスを感じたこと ⑥会社に配慮してほしいこと ⑦得意な仕事・苦手な仕事 ⑧残業は可能か ⑨睡眠時間や生活リズム |

面接時に面接官が特に見ているポイントは以下の通りです。

| 面接官が特に見ているポイント |

| 身だしなみ・言葉遣い・立ち居振る舞い |

| 長く一緒に働いていけるかどうか |

| どんな仕事に適性があるか |

| 社風に合っているか |

ただし、企業は障がい者雇用の面接時に一人ひとりの障がい特性に合わせて配慮しなければなりません。

そこで、この記事では障がい者雇用の面接をスムーズにおこなうためのポイントを解説します。

| 本記事のポイント |

| ◎障がい者雇用における面接で確認するポイントがわかる ◎面接官が特に見ているポイントを解説 ◎障がい者雇用の面接時に配慮すべきポイントを紹介 ◎障がい者用面接シートの活用をおすすめする理由を説明 |

上記のポイントを押さえると、障がい者雇用の面接において確認すべきことだけでなく、障がい者への配慮の方法がわかります。

面接をスムーズに進行して障がい者雇用を促進できるように、是非最後まで読み進めていただければ幸いです。

【目次】

1.障がい者雇用における面接で確認するポイント

2.面接官が特に見ているポイント

3.障がい者雇用の面接時に配慮すべきポイント

4.障がい者用面接シートを活用するのがおすすめ

5.障がい者の職場定着のために今から取り組むべき3つのこと

6.まとめ

障がい者雇用における面接で面接官が応募者に対して確認するポイントは、以下のように一般的な質問と障がいに関係する質問の2つによって異なります。

| 障がい者雇用における面接で確認するポイント | |

| 一般的な質問 | ①自己紹介・自己PR ②志望動機 ③これまでの仕事の経歴やキャリア ④前職の退職理由 ⑤転職理由 ⑥休日の過ごし方、ストレス発散方法など |

| 障がいに関わる質問 | ①障がいについて ②薬を服用する頻度や副作用など ③最近の調子 ④勤務中の体調不良の対処方法 ⑤前職でストレスを感じたこと ⑥会社に配慮してほしいこと ⑦得意な仕事・苦手な仕事 ⑧残業は可能か ⑨睡眠時間や生活リズム |

それぞれどのようなことを確認するのか詳しくご紹介するので、障がい者雇用を進めていきたい企業も就職活動中の障がい者の方もご参考にしていただければ幸いです。

1-1.一般的な質問

障がい者雇用の面接においても基本は一般雇用と同じで、応募者を知ることから始めます。

以下の6つは応募者の人となりや就労意欲を知るために、質問されることがほとんどです。

| 障がい者雇用における面接で確認する一般的な質問 |

| ① 自己紹介・自己PR |

| ② 志望動機 |

| ③ これまでの仕事の経歴やキャリア |

| ④ 前職の退職理由 |

| ⑤ 転職理由 |

| ⑥ 休日の過ごし方、ストレス発散方法など |

それぞれについて具体的にご紹介します。

①自己紹介・自己PR

障がい者雇用においても、以下のように自己紹介や自己PRが求められます。

| ・最初に1分で自己紹介をしてください ・最後に自己PRがあれば3分程度でお願いします |

自己紹介・自己PRでは企業側と応募者は以下のポイントに気を付けましょう。

| 自己紹介・自己PRで確認するポイント | |

| 企業側の意図 | 応募者の注意点 |

| ・初めて会う応募者の印象を確認する | ・笑顔を心がけて前向きな印象を与える ・詳しい質問は別途おこなわれるため、簡潔にまとめる |

②志望動機

志望動機は以下のように面接時に必ず聞かれるので、応募者はスムーズに話せるようにしっかりと準備をしておくことが大切です。

| ・志望動機を教えてください ・どうして弊社で働きたいと思ったのですか? |

志望動機で企業側と応募者が確認すべきポイントは以下の通りです。

| 志望動機で確認するポイント | |

| 企業側の意図 | 応募者の注意点 |

| ・応募者の就労意欲やその会社でどれくらい働きたいと思っているのかを確認する |

・惹かれた点 |

③これまでの仕事の経歴やキャリア

新卒ではない場合、一般雇用と同様にこれまでの仕事の経歴ややキャリアについては以下のように必ず聞かれます。

| ・これまでの仕事の経歴を教えてください ・これまでのキャリアについてご説明ください |

これまでの仕事の経歴やキャリアで企業側と応募者が確認すべきポイントは、以下の通りです。

| これまでの仕事の経歴やキャリアで確認するポイント | |

| 企業側の意図 | 応募者の注意点 |

| ・応募者のスキルを知って、どんな仕事ができるのかを確認する ・応募者の経験を活かせる仕事がないか検討する |

・これまでどんな仕事をしたことがあるのか具体的に説明する ・できることとできないことがあることを伝えた上で、その会社で挑戦したいことを伝える |

応募者はできることとできないことがあると思いますが、正直に伝えた上でその会社で挑戦したいことを伝えると面接官に好印象を与えることができるでしょう。

➃前職の退職理由

以下のように前職の退職理由を聞くのは、面接官にとって志望動機と同じくらい重要視しているからです。

| ・以前働いていた会社はどうして退職したんですか? ・前職の退職の理由をお聞かせください。 |

前職の退職理由で企業側と応募者が確認すべきポイントは、以下の通りです。

| 前職の退職理由で確認するポイント | |

| 企業側の意図 | 応募者の注意点 |

| ・前職で退職することになった理由を克服できているか | ・退職理由に一貫性を持たせる ・退職理由を人のせいにしない |

企業としては雇用するからには長期的に働いてくれる人材を求めているので、必要に応じて配慮はするものの、以下のように前職の退職理由を克服していることを確認したいと考えています。

| ・体調不良を理由に退職した場合 →現在は長期的に働けるくらい体調は回復しているのか・周囲とのコミュニケーションがうまくとれなくて退職した場合 →コミュニケーション力を高めるための努力や対人ストレスの克服ができているのか |

たとえば、以下のような応募者なら前職の退職理由を克服していると判断できます。

| 前職では、障がいによってできないことがあるため周囲に迷惑を掛けているのではないかと自信をなくしてコミュニケーションを避けるようになり、結局居づらくなって退職しました。その後、カウンセリングを受けて自分自身の障がいにしっかりと向き合い、コミュニケーション方法も学んだので、もう一度働きたいと思うようになりました。 |

➄転職理由

転職理由については、以下のように志望動機や前職の退職理由と合わせて質問されるケースがよく見られます。

| ・どうして以前の会社を退職して転職することにしたのですか? ・弊社に転職してどんなことを実現したいと考えていますか? |

転職理由で企業側と応募者が確認すべきポイントは、以下の通りです。

| 転職理由で確認するポイント | |

| 企業側の意図 | 応募者の注意点 |

| ・応募者の就労意欲を確認する | ・前向きな姿勢をアピールする |

その会社に転職して「キャリアを充実させたい」「ステップアップしたい」という前向きな姿勢が伝わってくる応募者を企業は求めています。

⑥休日の過ごし方、ストレス発散方法など

休日の過ごし方やストレス発散方法などといった以下のような質問されるのは、応募者の人となりやストレス耐性の程度を知るためです。

| ・休日はどのようにして過ごすことが多いですか? ・ストレスを発散したい時は何をしますか? |

休日の過ごし方やストレス発散方法の質問で企業側と応募者が確認すべきポイントは、以下の通りです。

| 休日の過ごし方やストレス発散方法の質問で確認するポイント | |

| 企業側の意図 | 応募者の注意点 |

| ・規則正しい生活をしていて、遅刻や欠勤をすることなく働けるか確認する | ・休日の過ごし方を具体的に説明する ・ストレスを発散できる具体的な事柄を素直に答える |

どんな人でも新しい環境で働き始めるとストレスを感じるものですが、障がい者の場合は周囲の人の障がいへの理解度が低かったり遠慮が生じたりしてとくにストレスを抱え込みやすくなります。

また、面接時に休日の過ごし方やストレス発散方法を質問しておくことで、障がい者が働き始めてからのフォローもしやすくなります。

1-2.障がいに関する質問

障がい者雇用では障がいに関する情報を把握しておくことがとても大切なので、「話したくないことは話さなくても構いません」とはじめに伝えた上で、障がいに関係する質問をする必要があります。

以下の9つは応募者を雇用した後に障がいに対して企業として適切な配慮をするために必要な情報となるので、質問されることがほとんどです。

| 障がい者雇用における面接で確認する障がいに関係する質問 |

| ① 障がいについて |

| ② 薬を服用する頻度や副作用など |

| ③ 最近の調子 |

| ④ 勤務中の体調不良の対処方法 |

| ⑤ 前職でストレスを感じたこと |

| ⑥ 会社に配慮してほしいこと |

| ⑦ 得意な仕事・苦手な仕事 |

| ⑧ 残業は可能か |

| ⑨ 睡眠時間や生活リズム |

それぞれについて具体的にご紹介します。

①障がいについて

障がいは人によって種類や程度が異なるので、応募者は面接時に障がいについて説明することが求められます。

とくに障がい者を雇用したことがない企業の場合、その応募者にどんな仕事を任せることができるのか、どのような準備や配慮が必要なのかを探るために分かりやすく説明してほしいと思っているので、以下のように詳しく質問することがあります。

| ・先天性障がいですか?中途障がいですか? ・障がい者手帳を所持していますか? →障がい者手帳を所持している場合、等級を確認する →障がい者手帳を所持していない場合、医療受給証や医師の診断書を確認する ・通院状況を教えてください |

障がいについて企業側と応募者が確認すべきポイントは、以下の通りです。

| 障がいについて確認するポイント | |

| 企業側の意図 | 応募者の注意点 |

| ・その応募者を雇用した場合にどんな仕事を任せられるのか検討する ・どのような準備や配慮が必要なのかを探る |

・障がいについて具体的に分かりやすく伝える ・障がいによってできることとできないことを明確に伝える |

たとえば、聴覚障がい者や視覚障がい者の場合、以下のように具体的に伝えることで企業はその応募者が働くイメージが湧きやすくなります。

| ・聴覚障がい者の場合 →ゆっくり話してもらえれば相手の口元を見て読唇することができるが、電話応対は難しい →筆談や音声を文字化するアプリを入れた携帯があればコミュニケーションできる ・視覚障がい者の場合 →音声読み上げソフトがあればメールでのやり取りやエクセルでの入力・計算、資料作成が可能 →ラッシュ時の混雑でトラブルに巻き込まれやすい |

②薬を服用する頻度や副作用など

応募者に薬を服用する頻度や副作用などの以下の質問をすることで、企業は障がいへの理解を深めると同時に体調が悪くなった時にとるべき配慮もしやすくなります。

| ・現在服薬していますか? ・服薬頻度はどれくらいですか? ・服薬によって眠くなるなどといった副作用はありますか? ・服薬以外の処置(透析やインシュリン注射など)は受けていますか? |

薬を服用する頻度や副作用などについて企業側と応募者が確認すべきポイントは、以下の通りです。

| 薬を服用する頻度や副作用について確認するポイント | |

| 企業側の意図 | 応募者の注意点 |

| ・体調が悪くなった時に配慮できる可能性がある |

・どんな薬を服用しているか |

③最近の調子

最近の調子について聞かれると何と答えればいいのか困る応募者もいますが、企業は以下の質問を通して応募者の体調が安定していて勤務するのに支障がないかどうかを知りたがっています。

| ・最近の調子はどうですか? ・現在の症状はどのようなものですか?今後症状が変化する可能性はありますか? |

最近の調子について企業側と応募者が確認すべきポイントは、以下の通りです。

| 最近の調子について確認するポイント | |

| 企業側の意図 | 応募者の注意点 |

| ・体調が安定していて休まず勤務できるかを確認する | ・体調が安定していることを伝える ・週〇日のアルバイトに休まず通うなど、働くことに支障がないことをアピールする |

➃勤務中の体調不良の対処方法

面接時には勤務中に体調不良になった時の対処方法について、以下のように質問されることがあります。

| ・雨の日や暗い場所での作業中に体調を崩しやすい ・こまめに休憩すれば体調の変動を防止しやすい |

➄前職でストレスを感じたこと

障がい者は他の人は気付かないようなことが大きなストレスに感じる場合があるので、応募者が新卒でない場合は以下のように前職でストレスを感じたことを質問される可能性があります。

| ・前職でストレスを感じたのはどんなことでしたか? ・前職でストレスを軽減するためにしていたことはありますか? |

前職でストレスを感じたことについて企業側と応募者が確認すべきポイントは、以下の通りです。

| 前職でストレスを感じたことについて確認するポイント | |

| 企業側の意図 | 応募者の注意点 |

| ・働きやすい環境を整えるために応募者の意見を参考にする | ・素直にストレスを感じやすい状況について伝える ・ストレスを感じた時の対処法があれば伝える |

企業は障がい者が働きやすい環境を整えるために前職でストレスを感じたことを参考にしたいと考えているので、応募者は素直に伝えましょう。

⑥会社に配慮してほしいこと

とくに障がい者を雇用したことがない企業はどんなサポートをすればいいのかイメージが掴めていないので、以下の質問を通して通して応募者に会社に配慮してほしいことを具体的に申し出てもらった方がお互いにとって助かります。

| ・会社に配慮してほしいことはありますか? ・どのような配慮があれば働きやすくなると思いますか? |

会社に配慮してほしいことについて企業側と応募者が確認すべきポイントは、以下の通りです。

| 会社に配慮してほしいことについて確認するポイント | |

| 企業側の意図 | 応募者の注意点 |

| ・できる範囲で応募者の申し出を取り入れることを検討する | ・配慮してほしいことがあれば伝える ・「配慮してもらって当然」「言えばすべてを実現してもらえる」と思ってはいけない |

企業は障がい者を雇用するにあたって合理的配慮をすることが2016年に障害者雇用促進法で義務化されていますが、以下の事例に該当する場合は過度な負担になると見なされ、障がい者に配慮する必要はありません。

| 企業にとって過度の負担となる事例 |

| ・合理的配慮によって生産力やサービスの質が低下する ・企業の立地状況や規模、職場の形態によっては合理的配慮をするための設備整備や人材確保が難しい ・合理的配慮をするには費用負担が大きいため、企業の財務状況がひっ迫する ・合理的配慮がしたくても必要な公的支援が受けられない |

企業が合理的配慮を進めるための流れや障がい別の合理的配慮の事例については、「障がい者雇用における合理的配慮とは?障がい別の事例や進め方を解説」で詳しくご紹介しているので、参考にしてみましょう。

⑦得意な仕事・苦手な仕事

障がい者はその障がい特性上得意な仕事もあれば苦手な仕事もあるので、企業の面接官は以下の質問を通して障がいについてさらに理解を深めようとします。

| ・ご自身にとって得意な仕事と苦手な仕事は何だと思いますか? ・苦手だと思う仕事はどんな部分が難しいと感じますか? |

得意な仕事・苦手な仕事について企業側と応募者が確認すべきポイントは、以下の通りです。

| 得意な仕事・苦手な仕事について確認するポイント | |

| 得意な仕事・苦手な仕事について確認するポイント | 応募者の注意点 |

| ・雇用後に割り当てる業務を検討する ・応募者の就労意欲を確認する |

・得意な仕事・苦手な仕事を素直に伝える ・苦手な仕事を克服したい気持ちがあることをアピールする |

⑧残業は可能か

障がい者が雇用される場合は残業しなくてすむように配慮されることがほとんどですが、職種や時期によっては残業しなくてはならない場合があります。

| ・残業をすることは可能ですか? →可能な場合、残業をするにあたって配慮してほしいことはありますか? |

残業は可能かについて企業側と応募者が確認すべきポイントは、以下の通りです。

| ・残業できない場合 →「残業はできません」と突っぱねるのではなく、「体調を安定させるために主治医から残業を控えるように言われているので、なるべく遠慮させていただきたいです」と伝える・少しなら残業できる場合 →「通院や服薬の都合があるため、1週間前など早めから残業を打診していただければ残業できます」と伝える |

⑨睡眠時間や生活リズム

障がい者雇用の面接では睡眠時間や生活リズムに関する以下のような質問をされることがあります。

| ・睡眠時間は何時間ですか? ・どのようにして生活リズムを意識していますか? |

睡眠時間や生活リズムについて企業側と応募者が確認すべきポイントは、以下の通りです。

| 睡眠時間や生活リズムについて確認するポイント | |

| 企業側の意図 | 応募者の注意点 |

| ・遅刻や欠勤が起こる可能性を探る | ・起床時間と就寝時間を具体的に答える ・就職に備えて生活リズムを整えていることをアピールする |

生活リズムが整っている応募者は遅刻や欠勤の可能性が低いと考えられるため、企業は安心して雇用できます。

障がい者雇用における面接で確認するポイントについて分かったところで、次に面接官が特にどんなところを見ているのかが気になるかと思います。

そこで、障がい者雇用の面接で面接官が特に見ている以下の4つのポイントについてご紹介します。

| 面接官が特に見ているポイント |

| 身だしなみ・言葉遣い・立ち居振る舞い |

| 長く一緒に働いていけるかどうか |

| どんな仕事に適性があるか |

| 社風に合っているか |

面接官がどのようなことに注目しているのかを知って、参考にしてみましょう。

2-1.身だしなみ・言葉遣い・立ち居振る舞い

面接官はまずは応募者の身だしなみや言葉遣い、立ち居振る舞いに注目します。

なぜなら、自己紹介や志望動機などの内容がいくら良かったとしても、面接にふさわしくない身だしなみや言葉遣いをしている人は社会人としてTPOをわきまえることを知らない、協調性がないと判断されるからです。

障がいの特性上難しいことを無理にする必要はありませんが、以下のポイントを参考にしましょう。

| 身だしなみ・言葉遣い・立ち居振る舞いで確認するポイント | |

| 身だしなみ | ・清潔感がある服装をしている (スーツが望ましいが、清潔感があれば動きやすい服装やスニーカーでも構わない) |

| 言葉遣い | ・正しい敬語が使える ・面接前に「よろしくお願いします」、面接後に「ありがとうございました」と挨拶できる ・目線を合わせてにこやかで好感が持てる話し方ができる |

| 立ち居振る舞い | ・ノックしてから入室する ・「ご着席ください」と言われてから椅子に座る ・退室前に一礼する |

2-2.長く一緒に働いていけるか

面接官は採用に至った障がい者がその会社で活躍してくれることを期待しているので、長く働いていけるか注目しています。

民間企業では障害者雇用促進法43条第1項で障がい者の法定雇用率が2.5%(40人に1人以上の障がい者を雇用する)と義務付けられていることもあり、法定雇用率を達成し続けられるように雇用した障がい者には早期退職することなく長く働いてほしいと思っています。

面接官は長く一緒に働いていけるかを判断するために、以下のポイントを確認します。

| 長く一緒に働いていけるか確認するポイント |

| ・就労意欲があるかどうか ・体調面が安定しているか ・周囲の人と協力して仕事に取り組めそうか ・前職と同じ退職理由で早期退職につながらないか |

なお、障がい者の法定雇用率の計算方法や法定雇用率の達成状況が企業に与える影響については「障がい者雇用における法定雇用率とは?計算方法や企業への影響を解説」で詳しくご紹介しているので、参考にしてみましょう。

2-3.どんな仕事に適性があるか

面接官は応募者の受け答えの内容からどんな仕事に適性があるのかを考えながら、面接を進行していきます。

面接では以下のポイントを確認して、雇用後に実力が発揮できそうな仕事を割り当てます。

| どんな仕事に適性があるか確認するポイント |

| ・障がい特性上難しいことは何か ・得意な仕事と苦手な仕事は何か ・これまでの仕事の経歴やキャリア |

2-4.社風に合っているか

能力が高い人であっても社風に合わなければその能力を活かすことができないので、面接官は面接を通して応募者がどのような人柄なのかを知ろうとします。

以下のように会社の雰囲気や求められる人物像によって、面接官が採用したいと思う人材は異なります。

| ・チームで仕事をすることが多い会社の場合 →〇周囲の人とコミュニケーションを取れる人 △コミュニケーションが苦手で、自分一人で仕事を進めたい人・自分のペースで着実に結果を出すことが求められる会社の場合 →〇集中力が持続する人 △注意力が散漫で、些細なミスが多い人 |

応募者は面接前にその会社の社風を調べておくおくことをおすすめします。

障がい者雇用の面接時に面接官が特に見るポイントについて分かったところで、面接する相手が障がい者だからこそ「不用意な発言で傷付けてしまうのではないか」「障がいに対してどのように配慮すればいいのか分からない」と悩んでいる企業の方は多いことと思います。

そこで、障がい者雇用の面接時に配慮すべき2つのポイントについてご紹介します。

| 障がい者雇用の面接時に配慮すべきポイント |

| ①質問内容 |

| ②環境への配慮 |

これらの配慮すべきポイントに気を付けて、スムーズに面接を進めましょう。

3-1.質問内容

応募者のことをよく知るために面接ではさまざまな質問をしますが、以下の2つのことは就職差別に繋がる可能性があるため、配慮しなければなりません。

| ①家族の職業や家庭環境に関わること ②思想信条に関わること |

それぞれ具体的にはどのようなことを指すのかご紹介します。

①家族の職業や家庭環境に関わること

家族の職業や家庭環境に関わることは応募者本人とは関係ないため、面接時に質問すべきではありません。

緊急時の家族の連絡先や通勤時の家族のサポートの有無は質問しても構いませんが、以下の内容については一般的な面接と同様に質問しないようにしましょう。

| ・本籍・出生地に関すること ・家族に関すること ・住宅状況に関すること ・生活環境・家庭環境などに関すること |

②思想信条に関わること

日本国憲法19条において思想良心の自由が保障されているので、面接時においても応募者の思想信条に関わることは質問すべきではありません。

とくに以下の内容はとてもセンシティブな内容なので、一般的な面接と同様に応募者に対して質問しないようにしましょう。

| ・宗教に関すること ・支持政党に関すること ・人生観、生活信条に関すること ・思想に関すること ・購読新聞・雑誌・愛読書など |

3-2.環境への配慮

雇用面接の際には、応募者の障がい特性に合わせて面接環境に配慮する必要があります。

以下の4つの障がい別にどのように面接環境に配慮すればいいのかご紹介します。

| ・身体障がい(視覚障がい・聴覚障がい・肢体不自由・内部障がい) ・知的障がい ・精神障がい ・発達障がい |

①身体障がい

身体障がい者はどの部分に障がいがあるかによって視覚障がい・聴覚障がい・肢体不自由・内部障がいの4つに分けられることが多いですが、それぞれ面接環境の配慮方法が異なります。

以下のポイントを参考にしてみましょう。

| 身体障がい者の面接環境で配慮すべきポイント | |

| 視覚障がい | ・ビルの入口まで出迎える ・白杖を使用する視覚障がい者を誘導する時には杖を持っていない方に立ち、肘に手をかけてもらう ・名刺に頼らず、聞き取りやすい自己紹介をする |

| 聴覚障がい | ・筆談できる環境を用意をしておく ・読唇できる場合は、大きな声でゆっくりはっきりと話す |

| 肢体不自由 | ・会社の入り口からできるだけ近い場所を面接場所にする ・段差や進行の妨げになる物への注意を促す |

| 内部障がい | ・面接場所の近くに休憩スペースを準備しておく ・体調が悪くなったらすぐに休憩スペースを利用するように伝える |

視覚障がい者といってもまったく視力がない人だけでなく視力や見える範囲、見え方がさまざまな人がいるので、一人ひとりに柔軟に対応することが大切です。

内部障がいとは外見からは分かりにくいですが、臓器における機能障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいがあることをいい、面接時には体調が悪くなった時のために休憩スペースを準備しておきましょう。

②知的障がい

障がいの程度や苦手とすることは人それぞれですが、知的障がい者は物事の判断や臨機応変な対応が難しいことがあります。

知的障がい者の面接時には、以下のポイントを取り入れましょう。

| 知的障がい者の面接環境で配慮すべきポイント |

| ・分かりやすい言葉を選び、場合によってイラストを用いる ・面接後だけでなく面接途中にも質問タイムを設ける |

知的障がいがある応募者が緊張することなくリラックスできるように、面接では雑談から始めるのも効果的です。

③精神障がい

うつ病や躁うつ病、統合失調症、てんかんといった障がいがある精神障がい者は、人によって症状が表れる状況や頻度、程度はさまざまです。

精神障がい者の面接では、以下のポイントに気を付けましょう。

| 精神障がい者の面接環境で配慮すべきポイント |

| ・他のスタッフの出入りがない場所を面接場所にする ・面接官は笑顔での対応を心がける |

精神障がい者は周囲の雑音が気になったり、面接官のちょっとした表情の変化を重く受け止めたりする傾向があるので、静かで集中しやすい場所で面接官はにこやかな対応を心がけましょう。

➃発達障がい

脳機能の発達が関係している先天的な障がいを持つ発達障がい者は、生まれながらにして脳の働きに偏りがあるためコミュニケーションが取りにくい、集中力が続きにくいといった傾向があります。

発達障がい者の面接の際には、以下のポイントに気を付けましょう。

| 発達障がい者の面接環境で配慮すべきポイント |

| ・説明を明確におこなう ・事前に聞きたい質問をまとめておき、面接時間をできるだけ短縮する |

発達障がい者の場合、面接中に視線が合わなかったり、いきなり違う話題を話し始めたりすることがありますが、障がい特性の一部だと理解して面接を続けましょう。

障がい者雇用の面接時に配慮すべきポイントが分かったところで、面接時には障がい者用面接シートを活用するのがおすすめです。

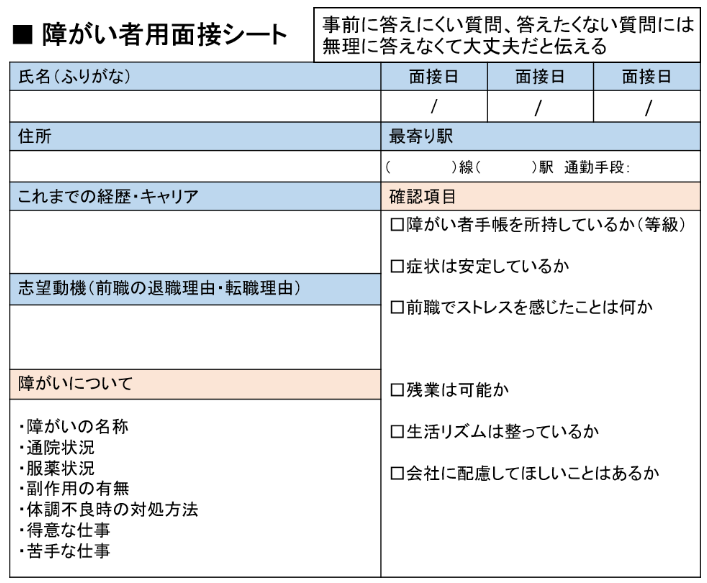

障がい者用面接シートの参考例は、以下の通りです。

この障がい者用面接シートを参考にしながら質問内容や確認ポイントを変えたり、企業が現在面接時に使用しているシートと併用したりすると、よりスムーズに障がい者の面接を進めることができます。

企業が障がい者の面接時に障がい者用面接シートを活用するのがおすすめな理由は次の2つです。

| 障がい者用面接シートを活用するのがおすすめな理由 |

| 情報の聞き忘れを防げる |

| 面接官が情報共有しやすい |

障がい者用面接シートをうまく活用できるように、参考にしてみましょう。

4-1.情報の聞き忘れを防げる

障がい者用面接シートを活用すると、とくに障がいに関する情報の聞き忘れを防ぐことができます。

障がい者雇用における面接では障がい者に配慮しようと思うがゆえに、確認しなければならないことを聞き忘れてしまうケースが多発しています。

後から電話で聞くことも可能ではありますが、面接では表情や立ち居振る舞いを合わせて確認できるだけでなく回答に対する疑問点をその場で解決できるので、できるだけ情報の聞き忘れは防がなければなりません。

障がい者用面接シートを取り入れることで、面接経験が少ない面接官であっても落ち着いて取り組むことができるので、積極的に活用するようにしましょう。

4-2.面接官が情報共有しやすい

障がい者雇用における面接では面接官を変えて一次・二次、場合によっては三次まで行われることがあり、障がい者用面接シートを活用することで面接官同士で情報共有しやすくなります。

一般的な面接シートでは障がいについての情報が共有しにくく、障がいの程度やできることとできないことの認識に面接官同時で差が生まれてしまう可能性があります。

面接官同時でしっかりと情報共有し、障がい者に同じ話を何度もさせることなく障がいへの理解を深められるように、障がい者用面接シートを活用しましょう。

障がい者の面接時には障がい者用面接シートを活用すべきことが分かったところで、面接を経て採用した障がい者が早期退職してはとても残念なことです。

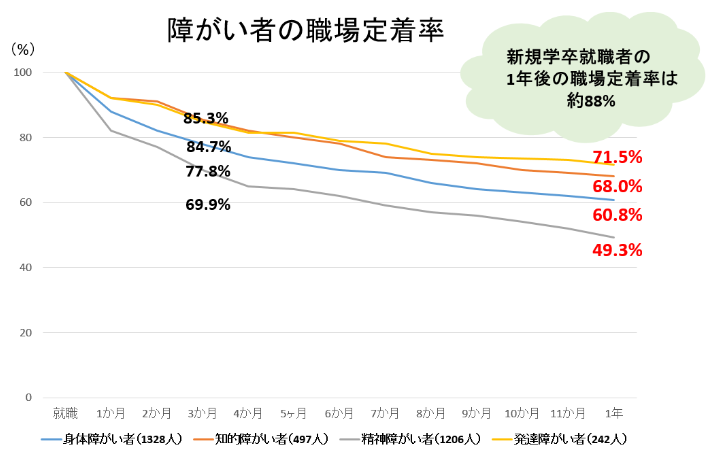

障がい別の職場定着率は以下の通りで、とくに精神障がい者は就職してから3か月後には約3割が、1年後には約半数が退職していて、新規学卒者と比較すると非常に高い離職状況です。

参考:厚生労働省職業安定局「障害者雇用の現状等」

参考:厚生労働省職業安定局「新規学卒者の離職状況」

このように雇用障がい者がすぐに離職しないように、企業は応募者の採用が正式に決まってからではなく、今から少しずつ準備しておくことで障がい者が働きやすい環境作りを進めることができます。

障がい者の職場定着のために今から取り組むべき3つのことは以下の通りです。

| 障がい者の職場定着のために今から取り組むべき3つのこと |

| 配属部署の従業員の理解を促す |

| サポート担当者を決めておく |

| 障がい者への対応をまとめたルールブックを作成し始める |

ぜひ参考にしてみましょう。

5-1.配属部署の従業員の理解を促す

障がい者を雇用することを決めた時点で、障がい者を配属する部署の従業員の障害に対する理解を深めるための準備を進めることが重要です。

なぜなら、従業員の中には障がい者と接したことがない人がいるため、準備しないままいきなり障がい者を雇用するとコミュニケーションを取ろうとせずに遠巻きに眺めたり無視したりと、障がい者が働きにくい環境となってしまうからです。

障がい者を雇用することを決めた時点で全従業員に今後の方針を伝え、雇用する障がい者が決まったら配属部署の従業員については以下の内容を盛り込んだ説明会を開催するのがおすすめです。

| ・障がい者も会社の一員として迎え入れてほしいこと ・障がい者といっても障がい特性や程度は人によって違うため、柔軟に対応してほしいこと ・障がい特性上さまざまな配慮が必要であり、コミュニケーションを大切にしてほしいこと |

このように配属部署の従業員が障がいについて理解を深めることで、障がい者の職場定着に繋がります。

5-2.障がい者への対応マニュアルを作成し始める

障がい者が実際に働き始めるとさまざまな対応が必要になる可能性があるので、障がい者を雇用することを決めた時点で障がい者への対応マニュアルを作成し始めるのがおすすめです。

マニュアルにはさまざまな障がいを持つ障がい者を想定して、以下のような内容を盛り込みましょう。

| ・通院のため月に一度午後休暇を取得する ・体調の変化を感じたらいつでも休憩室を利用できる ・身体的負担を軽減するために業務中に専用の装置や器具を使用しても構わない |

このマニュアルを作成しておくことで、障がい者を雇用した後に周囲の従業員が対応に困った時だけでなく上司や同僚が移動した時にもすぐに参考にすることができるので、障がい者の職場定着に繋がります。

ただし、障がい者が実際に働き始めてからでないとどのように対応すればいいのか分からないこともあるので、まずはたたき台を作成して雇用後に必要に応じて追加修正しましょう。

5-3.サポート担当者を決めておく

障がい者の職場定着を促すためには、障がい者の雇用を決めた時点でサポート担当者を決めておくようにしましょう。

指導担当者に任命された従業員は、説明会やルールブックで学んだ内容以上に積極的に障がいへの理解を深ようとします。

障がい者にとっては、働き始めた時に障がいに寄り添おうとしてくれるサポート担当者がいればとても心強く感じられ、悩みやストレスに感じていることを相談しやすくなるので、職場定着率が高まります。

障がい者の職場定着率の低さが課題となっている企業が多いので、障がい者雇用における定着率の現状や定着率を高めるためのポイントについてご紹介している「【最新数値】障がい者雇用の定着率は?|定着率をあげるための対策5つ」を参考にしてみましょう。

| 定着率に課題がある企業には「障がい者雇用支援サービス」がおすすめ | ||

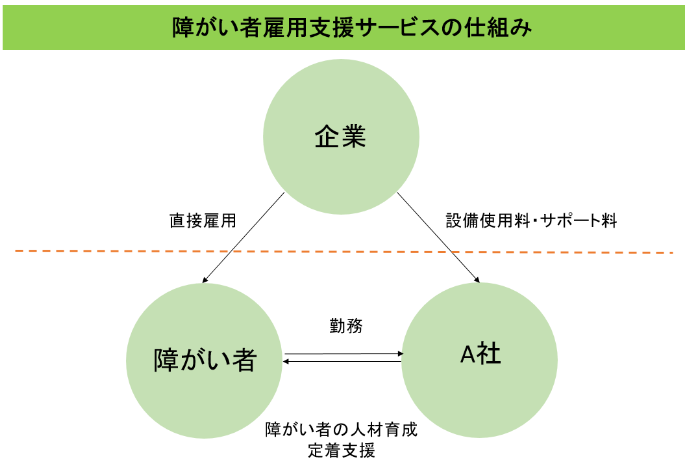

| 「障がい者を雇用してもすぐに退職してしまうのではないか」 「定着率を高める取り組みを取り入れるのはハードルが高い」 このように障がい者を雇用してからの定着率が不安な企業は、「障がい者雇用支援サービス」がおすすめです。▼障がい者雇用支援サービスとは? 障がい者雇用支援サービスとは、以下の図にあるように企業は障がい者を直接雇用するものの、障がい者はA社が用意した環境で働くという採用方法を利用するものです。

この障がい者雇用支援サービスを利用するメリットは、以下の3つです。

このように企業と障がい者の両方にメリットがある障がい者雇用支援サービスは、障がい者の雇用実績(ノウハウ)が少ない企業におすすめです。 ▼障がい者の職場定着率に不安を感じているなら株式会社JSHがおすすめ 株式会社JSHの「障がい者雇用支援サービス」は、以下のように障がい者雇用を推進したい企業と地方在住の障がい者を繋いで、地方を中心に展開している農園で障がい者の雇用の実現を支援しております。

この障がい者雇用支援サービスを利用すれば障がい者を直接雇用しながら実際には障がい者雇用の実績が豊富な株式会社JSHのサポートをうけることができるので、早期退職を防止して定着率アップが実現できる可能性が高まります。 株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめである理由は次の3つです。

定着率に不安を感じることなく障がい者を雇用できるように、株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスを利用してみませんか? 株式会社JSHでは、 ▼JSHの障がい者雇用支援サービスについて ※無料でダウンロード可能です。

|

障がい者雇用を推進している企業と就職活動をしている障がい者の両方に役立つ内容となるように、障がい者雇用における面接で確認すべきことや配慮すべきことを説明させていただきました。

障がい者雇用は面接から始まり、雇用後にも障がい者一人ひとりに合わせた配慮や柔軟な対応が必要となります。その中で、今後の障がい者雇用におけるノウハウの蓄積の機会として、株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスを活用することをご検討いただけますと幸いです。

おすすめ記事

-

2025年6月16日

autorenew2025/06/16

【双極性障がいの方の一般就労】仕事探しから面接までを流れに沿って解説

「双極性障がいがある場合の就職活動ってどうするの?」 「就職したいけど、働き続けられるか不安」 双極性障がいがある人に、このような不安を抱えている人は少なくありません。 「社会復帰したい!」という強い気持ちがあっても、「 […]

詳細を見る

-

2025年6月5日

autorenew2025/06/05

てんかん症状がある方の障がい者雇用の実態|企業事例や採用前後の対応も解説

「てんかんの方の障がい者雇用は一般的なのだろうか?実態が知りたい。」 「てんかんの方に自社で働いてもらえるのだろうか?」 障がい者雇用の担当としてこのようにお悩みや疑問がある中で、情報を集めたくてこの記事に辿り着いたので […]

詳細を見る

-

2025年5月23日

autorenew2025/05/23

障がい者雇用の除外率とは│制度概要や計算方法などを事例と共に解説

「障がい者雇用について調べていたら、除外率という言葉が出てきたが、どういう意味なのだろうか」 「除外率は自社にも適用されるのか知りたい」 障がい者雇用を本格的に推進するにあたり、除外率について理解を深めたいとお考えではあ […]

詳細を見る