コラム詳細

2024/12/11

autorenew2025/04/11

障がい者雇用の短時間労働者のカウントをシミュレーション付きで解説

「障がい者雇用において短時間労働者を雇用した場合の、法定雇用率のカウント方法が知りたい」

「短時間労働者を雇用しようか迷う、検討している」

障がい者の法定雇用率の引き上げが続く中で、労働時間が週20時間未満の短時間労働者の雇用を検討している方もいるのではないでしょうか。

障がい者雇用における短時間労働者の雇用率のカウント方法は次のようになっています。

| 短時間労働者の労働時間別 カウント方法 | ||

| 週の所定労働時間 | 20時間以上30時間未満 | 10時間以上20時間未満 |

| 身体障がい者 | 0.5 | ー |

| 重度身体障がい者 | 1 | 0.5 |

| 知的障がい者 | 0.5 | ー |

| 重度知的障がい者 | 1 | 0.5 |

| 精神障がい者 | 0.5 | 0.5 |

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

現状のカウント方法の場合、上記のように週10時間から短時間勤務となるため、「長時間の勤務は難しいけれど、短時間なら働ける障がい者」を雇用しやすくなり、採用の幅が広がる可能性があります。

ただし、週30時間以上の勤務をする労働者よりも、短時間労働者はより一層定着のハードルが高くなっています。

なぜなら、労働時間が短時間であるがゆえに、

・同僚や上司とのコミュニケーションが不足して職場への所属意識が生まれにくい

・補助的またはルーティンワークが中心となる場合が多く、やりがいや達成感が得られにくい

といった定着のハードルが高くなってしまうからです。

そのため、短時間労働者の雇用を行う場合は、雇用だけでなく定着に向けた取り組みを行わなければ、すぐに離職してしまう可能性があります。

こういった事態を回避するために、この記事では、短時間労働者のカウント方法だけでなく、雇用した短時間労働者が職場に定着するためのポイントもあわせて解説します。

| この記事でわかること |

| ・障がい者雇用における短時間労働者のカウント方法

・障がい者雇用における短時間労働者のカウントシミュレーション ・短時間労働者を雇用する際の課題 ・短時間労働者を雇用した企業の事例 ・短時間労働者の定着に向けて行うべき職場環境づくりのポイント |

ぜひ最後までお読みください。

【目次】

1. 障がい者雇用における短時間労働者のカウント方法

2. 障がい者雇用における短時間労働者のカウントシミュレーション

3. 短時間勤務の障がい者を雇用したいなら環境の整備や配慮がより重要になる

4. 障がいのある短時間労働者を雇用する際の2つの課題

5. 障がいのある短時間労働者を雇用した企業の事例2つ

6. 障がいのある短時間労働者の定着に向けて行うべき職場環境づくりのポイント3つ

7. 障がいのある短時間労働者のサポートを依頼するならJSHの障がい者雇用支援サービスの活用がおすすめ

8. まとめ

はじめに、障がい者雇用における短時間労働者のカウント方法を解説します。

障がい者雇用のカウント方法は、以下のように障がいの程度や労働時間に応じて異なっています。

| 労働時間別のカウント方法 | |||

| 週の所定労働時間 | 30時間以上

【常用労働者】 |

20時間以上30時間未満

【短時間労働者】 |

10時間以上20時間未満

【短時間労働者】 |

| 身体障がい者 | 1 | 0.5 | ー |

| 重度身体障がい者 | 2 | 1 | 0.5 |

| 知的障がい者 | 1 | 0.5 | ー |

| 重度知的障がい者 | 2 | 1 | 0.5 |

| 精神障がい者 | 1 | 1 | 0.5 |

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

短時間労働者と呼ばれているのは、上記の表のうち

・週20時間以上30時間未満の労働時間の障がい者

・週10時間以上20時間未満の労働時間の障がい者

の2パターンです。

それぞれ詳しく見てみましょう。

1-1.週20時間以上30時間未満の場合

| 週の所定労働時間 | 20時間以上30時間未満

【短時間労働者】 |

| 身体障がい者 | 0.5 |

| 重度身体障がい者 | 1 |

| 知的障がい者 | 0.5 |

| 重度知的障がい者 | 1 |

| 精神障がい者 | 0.5 ※ |

週20時間以上30時間未満の短時間労働者の場合、全ての障がい者がカウント対象となります。

ただし常用労働者(週30時間以上勤務)の2分の1のカウントとなる点に注意しましょう。

たとえば、1日5時間×週4日で働く障がい者を雇う場合、「重度の身体障がい者」を1人雇用すれば、1人としてカウントされますが、「身体障がい者」を1人雇用すると、0.5人のカウントとなります。

1-2.週10時間以上20時間未満の場合

| 週の所定労働時間 | 10時間以上20時間未満

【短時間労働者】 |

| 身体障がい者 | ー |

| 重度身体障がい者 | 0.5 |

| 知的障がい者 | ー |

| 重度知的障がい者 | 0.5 |

| 精神障がい者 | 0.5 |

週10時間以上週20時間未満の短時間労働者の場合、カウント対象は、

・重度身体障がい者

・重度知的障がい者

・精神障がい者

のみとなっています。

重度ではない身体障がい者と知的障がい者は雇用率にカウントできません。

カウント対象に関しては、常用労働者(週30時間以上勤務)の4分の1のカウントとなる点に注意しましょう。

たとえば、1日3時間×週5日で働く障がい者を雇用する場合、「重度の身体障がい者」を1人雇用したら0.5人とカウントされますが、「身体障がい者」を1人雇用した場合、カウント対象外となります。

このように、まずは短時間労働者のカウント方法をしっかり理解しておきましょう。

2.障がい者雇用における短時間労働者のカウントシミュレーション

短時間労働者のカウント方法が理解できたところで、今度は架空の企業の障がい者雇用状況を当てはめてシミュレーションをしてみましょう。

「具体的に何人の短時間労働者を雇用すると法定雇用率に届くのか」がイメージできれば、自社の雇用人数も計算しやすくなります。

そこで2章では法定雇用率が未達成の企業を例に、シミュレーションを4パターンご紹介します。

※すでに雇用している従業員はすべて「週30時間以上の障がいのある労働者」として働いているものとしてシミュレーションしています。

それでは、それぞれ見ていきましょう。

2-1.【シミュレーション1】全従業員200人の企業Aの場合

まずは全従業員が200人の企業Aを例にシミュレーションをしてみましょう。

今回は週10時間以上20時間未満の障がい者を雇用する場合のシミュレーションです。

A社はすでに障がい者を3人雇用しています。

| 全従業員数 | 200人 |

| 障がいのある従業員数 | 3人(週30時間以上勤務の障がいのある労働者) |

企業Aが法定雇用率2.5%を達成するために必要な障がい者雇用数は以下のとおりです。

| 必要な障がい者雇用数 | 5人(200人×2.5%) |

すでに雇用している3人を差し引くと、追加で2人を雇用する必要があります。

| 追加で雇用が必要な人数 | 2人(5人-3人) |

続いて、週20時間未満の短時間労働者を雇用する場合に、法定雇用率を達成するために必要な人数を計算してみましょう。

| 障がいの区分

(週20時間未満の短時間労働者) |

カウント

(人) |

人数

(人) |

カウント合計

(人) |

| 重度の身体障がい者 | 0.5 | 1 | 0.5 |

| 重度知的障がい者 | 0.5 | 1 | 0.5 |

| 精神障がい者 | 0.5 | 2 | 1 |

| 合計 | 4 | 2 | |

上記の表のように、週20時間未満の短時間労働者を4名雇用することで、カウントの合計は2人になり、すでに雇用している3人と合わせて5人カウントになります。

この結果、法定雇用率達成に必要な5人と一致して、法定雇用率を達成できます。

2-2.【シミュレーション2】全従業員150人の企業Bの場合

次に全従業員が150人の企業Bを例にシミュレーションしてみましょう。

今回も週10時間以上20時間未満の障がい者を雇用する場合のシミュレーションです。

B社はすでに障がい者を1人雇用しています。

| 全従業員数 | 150人 |

| 障がいのある従業員数 | 1人 |

企業Bが法定雇用率2.5%を達成するために必要な障がい者雇用数は以下のとおりです。

| 必要な障がい者雇用数 | 3人(150人×2.5%=3.75人)

※小数点以下の端数は切り捨てとなります。 |

すでに雇用している1人を差し引くと、追加で2人を雇用する必要があります。

| 追加で雇用が必要な人数 | 2人(3人-1人) |

続いて、週20時間未満の短時間労働者の雇用で法定雇用率を達成する例を見てみましょう。

| 障がいの区分

(週20時間未満の短時間労働者) |

カウント

(人) |

人数

(人) |

カウント合計

(人) |

| 重度の身体障がい者 | 0.5 | 2 | 1 |

| 重度知的障がい者 | 0.5 | 2 | 1 |

| 精神障がい者 | 0.5 | 2 | 1 |

| 合計 | 6 | 3 | |

上記のとおり、週20時間未満の短時間労働者を6名雇用することで、カウントの合計は3人になり、すでに雇用している1人と合わせて4人カウントになります。

法定雇用率達成に必要な3人を上回り、法定雇用率を達成できます。

2-3.【シミュレーション3】全従業員300人の企業Cの場合

次に全従業員が300人の企業Cを例にシミュレーションしてみましょう。

今回も週10時間以上20時間未満の障がい者を雇用する場合のシミュレーションです。

C社はすでに障がい者を3人雇用しています。

| 全従業員数 | 300人 |

| 障がいのある従業員数 | 3人 |

企業Cが法定雇用率2.5%を達成するために必要な障がい者雇用者数は以下のとおりです。

| 必要な障がい者雇用数 | 7人(300人×2.5%=7.5人)

※小数点以下の端数は切り捨てとなります。 |

すでに雇用している3人を差し引くと、追加で4.5人分を雇用する必要があります。

| 追加で雇用が必要な人数 | 4人(7人-3人) |

続いて、短時間労働者の雇用で法定雇用率を達成する例を見てみましょう。

| 障がいの区分

(週20時間未満の短時間労働者) |

カウント

(人) |

人数

(人) |

カウント合計

(人) |

| 重度の身体障がい者 | 0.5 | 3 | 1.5 |

| 重度知的障がい者 | 0.5 | 3 | 1.5 |

| 精神障がい者 | 0.5 | 3 | 1.5 |

| 合計 | 9 | 4.5 | |

上記のとおり、短時間労働者を9名雇用することで、カウントの合計は4.5人になり、すでに雇用している3人と合わせて7.5人カウントになります。

法定雇用率達成に必要な7人を上回り、法定雇用率を達成できます。

2-4.【シミュレーション4】全従業員500人の企業Dの場合

次に全従業員が500人の企業Dを例にシミュレーションしてみましょう。

今回は週20時間以上30時間未満の障がい者を雇用する場合のシミュレーションです。

D社はすでに障がい者を3人雇用しています。

| 全従業員数 | 500人 |

| 障がいのある従業員数 | 4人 |

D社が法定雇用率2.5%を達成するために必要な障がい者雇用者数は以下のとおりです。

| 必要な障がい者雇用数 | 12人(500人×2.5%=12.5人)

※小数点以下の端数は切り捨てとなります。 |

すでに雇用している4人を差し引くと、追加で8人分を雇用する必要があります。

| 追加で雇用が必要な人数 | 8人(12人-4人) |

続いて、短時間労働者の雇用で法定雇用率を達成する例を見てみましょう。

| 障がいの区分

(週30時間未満の短時間労働者) |

カウント

(人) |

人数

(人) |

カウント合計

(人) |

| 身体障がい者 | 0.5 | 2 | 1 |

| 重度の身体障がい者 | 1 | 4 | 4 |

| 知的障がい者 | 0.5 | 2 | 1 |

| 重度知的障がい者 | 1 | 3 | 3 |

| 精神障がい者 | 0.5 | 2 | 1 |

| 合計 | 13 | 8.5 | |

上記のとおり、短時間労働者を13名雇用することで、カウントの合計は8.5人になり、すでに雇用している4人と合わせて12.5人カウントになります。

法定雇用率達成に必要な12人を上回り、法定雇用率を達成できます。

3.短時間勤務の障がい者を雇用したいなら環境の整備や配慮がより重要になる

ここまでの解説で、カウント方法や、具体的に何人の短時間勤務の障がい者を雇用すれば雇用率が達成できるか、イメージできるようになったのではないでしょうか。

ただし、雇用率を達成するためには、短時間勤務の障がい者を雇用するだけでなく「障がい者にとって働き続けやすい環境整備・配慮」が重要です。

というのも、週30時間以上の勤務をする常用労働者よりも、短時間労働者はより一層定着のハードルが高くなっています。

なぜなら、労働時間が短時間であるがゆえに、

・同僚や上司とのコミュニケーションが不足して職場への所属意識が生まれにくい

・補助的またはルーティンワークが中心となる場合が多く、やりがいや達成感が得られにくい

といった定着のハードルが高くなってしまうからです。

そのため、短時間労働者の雇用を行う場合は、しっかり取り組まないとせっかく雇用しても、定着に向けた取り組みを行わなければ、すぐに離職してしまい、

・採用コストや時間が無駄になる

・法定雇用率が低下する

といった事態につながるおそれがあります。

一方で、

・社内コミュニケーションを強化する

・目標設定をする

など、定着してもらえるよう環境整備や配慮を行うと、短時間勤務の障がい者にとって働きやすい会社となり、長く勤め続けてもらえるでしょう。

したがって、短時間勤務の障がい者を雇用する前に、障がい者の人々が働きやすい環境を整えることが非常に重要なのです。

働きやすい環境を実現するためにはいくつかの課題があります。

そこで、ここでは短時間勤務の障がい者を雇用する際の課題をお伝えします。

障がいのある短時間労働者を雇用するにあたって、一般的には以下の2つが主な課題となります。

| ・短時間勤務でできる業務の切り出しが難しい

・短時間業務の仕組みを整えるのに苦労する |

短時間労働者の雇用を進める前に、自社の課題となりそうなことを把握しておきましょう。

4-1.短時間勤務でできる業務の切り出しが難しい

1つめの課題は「短時間勤務でできる業務の切り出しが難しい」ことです。

週30時間未満、もしくは週20時間未満という限られた時間で完結できるような業務をつくり出すのが難しいのです。

たとえば、工場の生産ラインで1日3時間、週20時間未満の障がいのある短時間労働者を雇用した場合です。

1日3時間で退勤してしまう短時間労働者を配置すると、交代のタイミングでラインを止める必要があります。

これでは生産効率が下がってしまうばかりか、設備の再起動によって不良品が増えるリスクがあるため、この業務を切り出すのが難しくなってしまいます。

このように障がいのある短時間労働者の場合、短い勤務時間に合わせて、業務を切り出すのが難しいのです。

このような場合は、すでにある業務をさらに細かいタスクに分解し、短時間で完結できる業務を組み合わせるなどして、対処するのも一つの対処法として有効です。

4-2.コミュニケーションが不足し、業務連携やサポート体制が機能しにくい

2つめの課題は「コミュニケーションが不足し、業務連携やサポート体制が機能しにくい」ことです。

短時間労働者を雇う場合、業務内で情報を共有したり、指導したり、業務を引き継いだりするコミュニケーションが不足してしまうのです。

具体的には、以下のような状況が発生する可能性があります。

| 【コミュニケーションが不足して業務連携やサポート体制が機能しにくい状況例】

◆進捗報告や重要な情報の共有、指示の伝達が難しい (例) 【状況】聴覚に障がいのあるCさんは、手話や筆談でコミュニケーションを取っている。勤務時間が短く、コミュニケーションの時間が十分に取れない 【課題】急ぎの連絡や細かいニュアンスの伝達が難しく、誤解が生じる可能性がある 【影響】業務ミスや遅延の原因となる

◆限られた時間内での業務指導や相談対応の仕組みづくりが必要 (例) 【状況】精神的なサポートが必要なFさんは、勤務時間中に相談したいことがあっても、担当者が不在であることが多い 【課題】相談したいタイミングで対応してもらえず、問題が深刻化する可能性がある 【影響】ストレスが溜まり、離職のリスクが高まる

◆短時間労働者とフルタイムの労働者が混在することで、業務の引き継ぎや連携が複雑になる (例) 【状況】 午前中に勤務する短時間労働者Gさんと、午後から勤務するHさんが同じ業務を担当。 しかし、二人の勤務時間が重ならない 【課題】直接の引き継ぎができず、メールやメモでの伝達になるが、細かいニュアンスが伝わらない 【影響】業務ミスや対応の遅れが発生する |

このように、短時間労働者とのコミュニケーションの機会が不足してしまい、うまく業務連携やサポートができなくなってしまうのです。

こうしたことから、たとえば、

・チャットツールやタスク管理アプリを導入し、リアルタイムで情報共有ができるようにする

・短時間労働者とフルタイム労働者の勤務時間が一部でも重なるようにシフトを調整

・全員が出勤する時間帯を設け、重要な連絡やミーティングをその時間内に行う

・短時間労働者一人ひとりにメンターをつけ、業務指導や相談対応を円滑にする

・音声だけでなくテキストや図解を用いるなど、障がいの種類に応じた情報提供を行う

などといった対処法を実施することができるでしょう。

障がいのある短時間労働者を雇用する際、前章で示したように「業務の切り出し」「密なコミュニケーション」が特に難しくなっています。

しかし一方で、そうした課題を乗り越えて障がいのある短時間労働者の雇用にうまく取り組んでいる企業もあります。

5章では、障がいのある短時間労働者の雇用に取り組む際のヒントになるような事例を2つご紹介します。

| ・精密板金業S社の事例

・通信業B社の事例 |

それぞれ詳しく見ていきましょう。

5-1.精密板金業S社の事例

1つめの事例は「精密板金業S社」です。

S社は精密機器の金属加工を専門とする企業です。

S社では、短時間勤務の障がい者が製品の外観検査、傷や汚れ、変形がないかを検査する検品作業に携わっています。

もともとS社では、障がい者雇用に関係なく1つの業務を細分化して仕事をしていました。

そうした中、短時間勤務の障がい者の雇用が決まった際、その細分化したタスクを以下の4つに分類し、業務分析を行いました。

| ・重要かつ緊急

・重要ではないが緊急 ・重要だが緊急ではない ・重要でも緊急でもない |

「重要だが緊急ではない」に分類されたタスクを見てみると、「いつかはやりたい」と考えていたことばかりであり、「付加価値を生む仕事」「自社の業務効率をアップさせる仕事」であることが分かりました。

そこで、「重要だが緊急ではない」に分類されていた「外観検査業務」を短時間勤務の障がい者に担ってもらうことができれば、付加価値を生み、業務効率のアップが期待できると考えました。

そうして、短時間勤務の障がい者の業務として「外観検査業務」を切り出すこととしたのです。

雇用したのは、「変化に気付きやすい」傾向のある発達障がい者の短時間労働者です。

こうした発達障がいの特性を活かした検品により、検品作業の精度を高めることができました。

この事例のポイントは、

・業務を細かく細分化して、短時間労働者の短い時間で終わる分量の作業を割り振れている

・障がい特性を活かした作業を依頼できている

の2つです。

特に、業務を細分化したあと、「重要かつ緊急」「重要ではないが緊急」「重要だが緊急ではない」「重要でも緊急でもない」の4つに分類して、価値のある業務を障がいのある短時間労働者に割り振っている点は、重要ポイントです。

5-2.通信業B社の事例

2つめの事例は「通信業B社」の事例です。

B社では「ショートタイムワーク」という、週20時間未満から働ける制度を行っています。

これは、「短時間であれば働けるのに、働けるチャンスがない」という障がい者の課題解決のためにスタートしました。

ショートタイムワークでは、営業担当者が業務を細かく分類し、苦手な業務や営業以外の人に分担してもらったほうが生産性向上が見込める業務を切り出して、短時間労働者に依頼します。

具体的には、

| 【取り組み】

・営業担当者が、営業業務を「商談・データ入力・書類作成・情報収集」に分類する ・「データ入力」や「情報収集」をショートタイムワーカーに任せる |

といったことを行い、短時間で終わるような業務を切り出しました。

こうした結果、短時間労働者が「切り分けた業務」を行っている間に、営業担当者は「商談」や「書類の作成」など、自分にしかできない仕事に専念可能となりました。

また短時間労働者の働きによって、営業担当者の業務効率が向上したのは大きな成果です。

このように、短時間労働者へ業務を適切に細かく切り出して割り振れば、短時間労働者が短い時間で充実した業務を行えるだけでなく、企業全体の業務効率アップにもつながるといえるでしょう。

6.障がいのある短時間労働者の定着に向けて行うべき職場環境づくりのポイント3つ

ここまで障がいのある短時間労働者を雇用する際の課題や、企業の事例などを見て、短時間労働者を雇用していくイメージが具体的に持てたのではないでしょうか。

ただし先にもお伝えした通り、短時間勤務の障がい者を雇用するだけでなく、「定着して働き続けてもらえる職場環境の整備」が重要です。

そこで6章では、障がいのある短時間労働者の定着に向けて行うべき環境整備のポイントを以下3つ解説します。

| 障がいのある短時間労働者の定着に向けて行うべき職場環境のポイント3つ |

| ・社内コミュニケーションを強化する

・目標設定をする ・障がい者雇用を支援してくれる機関との連携や支援制度を活用する |

それぞれ見ていきましょう。

6-1.社内コミュニケーションを強化する

1つめは「社内コミュニケーションを強化する」ことです。

障がいのある短時間労働者は、勤務時間が短いために、同僚や上司とのコミュニケーションが不足しがちです。

その結果、重要な情報の遅延や抜け漏れなどが発生してしまう可能性があります。

たとえば、短時間労働者Aさんが9時に業務開始、12時に退勤をする場合を想像してみましょう。

フルタイムで働くAさんの同僚は、午前中は作業に集中していて、気づくといつもAさんは作業を終えて帰ってしまっているため、なかなか伝えたい重要事項が伝達できないといったことが発生するでしょう。

このような事態にならないように、以下のように環境を整えることが重要です。

| 社内コミュニケーションの強化の仕方 |

| ◆コミュニケーションツールの活用

・チャットツールやメール ・テキストベースのコミュニケーションは、聴覚障がいのある方にも有効

◆ビデオ会議ソフト 手話通訳や字幕機能があるものを活用する

◆音声入力・読み上げソフト 視覚障がいのある方には音声で情報を伝達できるツールを提供する |

このように、しっかりコミュニケーションを強化し、情報の伝達や関係性の構築を行っていきましょう。

6-2.目標設定をする

2つめは「目標設定をする」ことです。

目標設定をすることによって、目指すべき姿が明らかになります。

そうして目標達成のために日々働いて達成していくことで、成長実感を得ることができ、モチベーションの維持・向上につながるのです。

短時間労働者の目標を決める際は、個々に合わせた目標設定を行うことが重要です。

具体的に、短時間勤務を希望する障がい者には、以下の3つのタイプがあり、適切な働き方やキャリアビジョンが異なります。

| 長時間勤務を目指すタイプ | 企業で働く不安からまずは短時間勤務を希望したが、職場環境や業務に慣れたら、積極的に長時間勤務へ移行したい |

| 一時的に短時間勤務を

選択しているタイプ |

障がいの状態や体調の変化によって、一時的に短時間勤務を選択しているものの、今後の見通しは立っていない |

| 短時間勤務で安定しているタイプ | 短時間勤務が合っていて、このまま長く働き続けたい |

そのため、短時間勤務とはいえ、それぞれの障がい者と会話をして、将来どうなっていきたいのかを話し合う機会を定期的に設けるようにしましょう。

6-3.障がい者雇用を支援してくれる機関との連携や支援制度を活用する

3つめは「障がい者雇用を支援してくれる機関との連携や支援制度を活用する」ことです。

専門の支援機関に依頼すれば、「障がい者雇用に関する専門知識」「障がい特性なども含めた医療知識」などを考慮したうえで、より良い職場環境を作るサポートを受けられます。

とくに短時間勤務の場合、どのような環境にすればいいのか、配慮は何が必要なのかは自身で把握するのは難しいため、こうした外部の機関に頼ることをおすすめします。

| 障がい者雇用における外部支援機関一覧 | |

| ハローワーク(公共職業安定所) | 【サービス内容】

・障がい者の求職登録と職業紹介 ・障がい者向け求人の開拓 ・職場定着指導 ・雇用率達成指導 ・企業向けチーム支援の実施

【利用がおすすめのケース】 ・障がい者の採用を始めたい、求人を出したい ・障がい者雇用の基本的な制度や助成金について知りたい ・障がい者雇用率の達成に向けたアドバイスが欲しい |

| 地域障害者職業センター | 【サービス内容】

・職業評価、職業指導 ・職業準備訓練の実施 ・ジョブコーチ支援 ・事業主への雇用管理に関する助言 ・職場復帰支援(リワーク支援)

【利用がおすすめのケース】 ・障がい者雇用の専門的なアドバイスが必要 ・職場定着に向けた具体的な支援が欲しい ・ジョブコーチによる支援を受けたい ・社内研修の実施方法について相談したい |

| 障害者就業・生活支援センター | 【サービス内容】

・就業面と生活面の一体的な支援 ・職場定着に向けた支援 ・生活習慣の形成支援 ・健康管理・金銭管理の助言 ・関係機関との連絡調整

【利用がおすすめのケース】 ・就業面と生活面の両方での支援が必要 ・長期的な定着支援を受けたい ・地域の支援機関との連携が必要 |

| 就労移行支援事業所 | 【サービス内容】

・就職準備のためのトレーニング ・企業実習の実施 ・適性に合った職場探し ・就労後の職場定着支援 ・期間は原則2年以内

【利用がおすすめのケース】 ・職業訓練を受けた人材を採用したい ・実習を通じて適性を見極めたい ・就職後の定着支援を受けたい |

| 【あわせて読みたい】

障がい者雇用について、支援を求めている場合は、以下の記事もあわせてお読みください。

|

7.障がいのある方のサポートを依頼するならJSHの障がい者雇用支援サービスの活用がおすすめ

障がいがある短時間労働者の雇用を具体的に進めていきたいとは考えたものの、

「雇用するまでの負担が重そう」

「現場でうまく業務を回していけるのか心配」

といった課題も感じているのではないでしょうか。

そこで障がいのある短時間労働者の雇用へのハードルを感じている場合は、JSHの障がい者雇用支援サービスの活用をおすすめします。

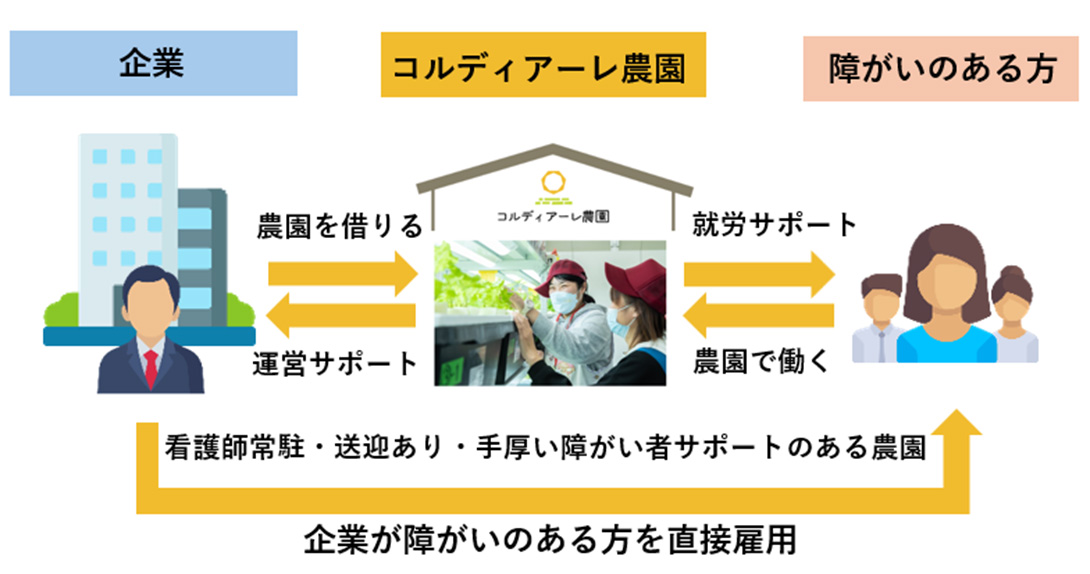

障がい者雇用支援サービスとは、以下のように、当社の「コルディアーレ農園」を介して、企業様と働きたい障がい者をつなぐサービスです。

企業様には障がい者の方を雇用していただき、雇用された障がい者の方にはコルディアーレ農園において水耕栽培に携わっていただきます。

地方在住の障がいのある方の「働きたい」という気持ちに寄り添い、 その気持ちに応えたい企業様のための農園型障がい者雇用支援サービスです。

コルディアーレ農園では、知見を活かして障がいがある方の能力開発をするお手伝いができます。

「障がいのある方に業務を教える方法が分からない」

「短時間勤務だと、コミュニケーションが上手に取れる気がしない」

などの状況では関係を構築しにくく、離職やトラブルを招くでしょう。

JSHは精神科勤務経験のある看護師やジョブコーチなどの有資格者が日々のコミュニケーションを行いながら、安定就労、能力開発に向け、企業様と伴走いたします。

弊社の農園型障がい者雇用支援サービスを導入いただいている企業は190社超、その企業継続率は99%(2024年6月時点)です。

少しでも興味を持ってくださった方は、ぜひお気軽にコルディアーレ農園の資料をご請求ください。

8. まとめ

この記事では、障がい者雇用における短時間労働者のカウント方法やシミュレーション、障がいのある短時間労働者を雇用する際の課題や事例、定着に向けた環境整備のポイントなどを解説しました。

| 労働時間別のカウント方法 | |||

| 週の所定労働時間 | 30時間以上

【常用労働者】 |

20時間以上30時間未満

【短時間労働者】 |

10時間以上20時間未満

【短時間労働者】 |

| 身体障がい者 | 1 | 0.5 | ー |

| 重度身体障がい者 | 2 | 1 | 0.5 |

| 知的障がい者 | 1 | 0.5 | ー |

| 重度知的障がい者 | 2 | 1 | 0.5 |

| 精神障がい者 | 1 | 0.5 | 0.5 |

◆障がいのある短時間労働者を雇用する際の2つの課題

| ・短時間勤務でできる業務の切り出しが難しい

・短時間業務の仕組みを整えるのに苦労する |

◆障がいのある短時間労働者の定着に向けて行うべき職場環境づくりのポイント3つ

| ・社内コミュニケーションを強化する

・目標設定をする ・障がい者雇用を支援してくれる機関との連携や支援制度を活用する |

この記事が、障がい者雇用における短時間労働者の雇用にお悩みのご担当者のお役に立てれば幸いです。

おすすめ記事

-

2025年7月7日

autorenew2025/07/07

【2025年最新】特定求職者雇用開発助成金の5つのコースと申請方法

「人手不足ではあるものの、採用や育成にかかるコストがネックになっている。助成金を調べていたところ“特定求職者雇用開発助成金”が目にとまったけれど、活用できるのか?」 「障がいのある方の雇用に活用できる助成金を調べていたら […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

地方創生2.0とは?1.0との違いや基本的な考え方を全解説

「ニュースで”地方創生2.0”という言葉を耳にした。企業として、どうやって携わっていくのか気になる」 「2025年から国が地方創生2.0に取り組むようだけど、企業としては何かするべき?どのようなことが求められるの?」 昨 […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

【2025年最新】障がい者雇用の除外率制度|雇用すべき人数がわかる早見表・計算も解説

「障がい者雇用における除外率の一覧を見たい」 「除外率の一覧を確認したうえで、確実に法定雇用率の達成を目指したい」 2025年4月より、除外率が適用される業種や適用率が変更されたこともあり、このようにお考えなのではないで […]

詳細を見る