コラム詳細

2024/12/11

autorenew2024/12/11

【全解説】障害者雇用対策について|義務・制度・支援内容まで

障害者雇用対策とは、働きたい障がい者の「安定した雇用」を支えるために、国や自治体が行っている一連の施策のことを指します。具体的には、以下のような内容が含まれます。

| (1)障害者雇用義務制度 | ・従業員全体の「2.5%」に相当する人数の障がい者の雇用を義務付け

・未達の場合には「納付金」を納付しなければならない(企業規模100人超の会社) ・改善されない場合、企業名が公表されてしまうことがある |

| (2)障がい者雇用のための助成措置 | 企業が障がい者を雇用するための助成制度 |

| (3)労働局・ハローワークにおける支援 | 雇用を創出・促進するためのさまざまな支援 |

| (4)ジョブコーチによる支援 | 職場での課題を改善して職場定着を図るための人的支援 |

つまり一言で言うと、「障がい者の雇用をもっと増やしていこう」というゴールに向けた一連の施策のことを「障害者雇用対策」といいます。

しかしながら、法定雇用率を達成している企業の割合は約50%にとどまっており、小規模事業者を中心としてなかなか障がい者雇用が進んでいない現状もあります。

この記事では、国が推進している「障害者雇用対策」の内容を解説するとともに、現状どうなっているかのデータや、障がい者雇用をすることによるメリット、障がい者雇用をしないままでいるデメリット・注意点・リスクなども詳しく解説します。

障がい者雇用は法律で定められた義務なので、前向きに進めていかなければなりません。しかしながら「なかなか上手に進まない」という企業も多いことでしょう。

障がい者雇用の進め方に悩んでいる企業担当者様もぜひこの記事を読んで、改めて基礎知識を再確認するとともに、進め方のポイントについても理解を進めてみてください。

| ※本記事の内容は、2024年9月執筆時点の内容となっています。制度内容や金額などが変更になることがあるのでご注意ください。 |

【目次】

1. 国による「障害者雇用対策」の4つの施策

2. 障害者雇用対策の要は「障害者雇用義務制度(法定雇用率制度)」

3. 国が実施している障害者雇用対策の現状

4. 企業が障がい者雇用を進めるメリット

5. 障がい者雇用をしないことで発生する2つのリスク

6. 障害者雇用対策に従って企業で障がい者雇用を進める方法

7. 障がい者雇用を進める上でのサポートは積極的に活用しよう

8. まとめ

まずは、国が「障害者雇用対策」として行っている施策の内容を詳しく解説していきます。

障害者雇用対策について理解するには外せない4つの要素となるため、しっかり理解しましょう。

| 国による「障害者雇用対策」の4つの施策

(1)障害者雇用義務制度 (2)障がい者雇用のための助成措置 (3)労働局・ハローワークにおける支援 (4)職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援 |

1-1. 障害者雇用義務制度(2.5%に相当する人数の障がい者の雇用を義務付け)

国が主導する障害者雇用対策の核となるのが「障害者雇用義務制度」です。つまり、企業に障がい者を雇用する義務を設けることで、障がい者が働ける機会を増やしたり守ろうとしています。

詳しくは2章でも解説しますが、2024年現在、「法定雇用率」は2.5%となっており、常用労働者が40人以上の企業には障がい者を雇用する義務があります。

企業規模100人超の会社がこの雇用率を達成できない場合は、納付金を納付しなければなりません。また、逆に、雇用率を達成するための助成金制度も設けられています。

| 企業が覚えておくべきポイント

(1)常用労働者が40人以上の企業には、障がい者を雇用する義務がある (2)雇用率未達の場合には「納付金」を納付しなければならない(企業規模100人超の会社) (3)雇用義務を果たさず特別指導後も改善されない場合、企業名が公表されてしまうことがある |

1-2. 障がい者雇用のための助成措置

企業に法定雇用率以上の障がい者を雇用する義務を課していることに対する助成措置も、障害者雇用対策の一部です。

障がい者雇用のための助成措置には、例えば以下のようなものがあります。

| トライアル雇用助成金

(障害者トライアルコース ) |

障がい者の常用雇用への移行を推進するために、ハローワークなどの紹介により原則3カ月(精神障がい者は6カ月)のトライアル雇用を行う事業主に対して助成される助成金 |

| 特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者コース) |

ハローワークなどの紹介により障がい者を継続して雇用する事業主に対して助成される助成金 |

| キャリアアップ助成金

(障害者正社員化コース ) |

障がいのある有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合などに、事業主に対して助成される助成金 |

これ以外にもさまざまな助成金や助成措置があります。さらに詳しく知りたい方は、弊社JSHがまとめたお役立ち資料「【2024年最新版】障がい者雇用助成金大全」もぜひご活用ください。

1-3. 労働局・ハローワークにおける支援

障害者雇用対策を進める上で大きな働きをになっているのが、労働局やハローワークです。企業が障がい者を雇用する段階や継続する過程で、さまざまなサポートを受けることもできます。

| 職業紹介など(ハローワーク) | 障がい特性に対応した専門職員を配置し、障がいの種類や程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場定着支援指導などを実施 |

| 障がい者向けチーム支援(ハローワーク) | 就職を希望する障がい者に対し、ハローワークを中心に福祉施設などの職員、その他の就労支援者とチームを結成して、就職から職場定着までの一貫した支援を実施 |

| 企業向けチーム支援(ハローワーク) | 障がい者雇用の経験・ノウハウが不足している「障がい者雇用ゼロ企業」などに対して、関係機関と連携しながら、雇入れ準備から採用後の定着支援までの一貫した支援を実施 |

| 障がい者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度(労働局) | 障がい者雇用に関する優良な取り組みを行っている中小事業主を、厚生労働大臣が認定(愛称:もにす) |

1-4. 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援

障害者雇用対策の一環として、実際に雇用された障がい者の定着を支援する具体的なサポートもあります。

例えば「ジョブコーチ制度」は、職場での適応に課題がある障がい者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)が事業所を訪問して、職場での課題を改善し、職場定着を図るためのきめ細かな人的支援を行います。

障がい者に向けては、職場内コミュニケーションの取り方や作業遂行力の向上支援など具体的なアドバイスを行ってくれます。同時に事業主向けにも、職務内容の設定や指導方法に関する助言などを行ってくれる制度です。

2. 障がい者雇用対策の要は「障害者雇用義務制度(法定雇用率制度)」

1章で解説した通り、国が進めている障害者雇用対策にはさまざまなものがありますが、対策の中心となるのはやはり「障害者雇用義務制度(法定雇用率制度)」です。

一定規模以上の企業に対して障がい者の雇用を義務づけることで、障がい者の雇用を促進しています。

2-1. 障害者雇用義務制度(法定雇用率制度)とは

障害者雇用義務制度とは、企業に対しての障がい者の雇用義務を法律で定めることにより、企業の障がい者雇用を促す制度です。

2024年時点の法定雇用率は2.5%(※)となっており、常用労働者数40人以上の企業に雇用義務が発生します。

つまり、40人以上の企業は障がい者を1人以上、100人なら2人以上など、企業規模に応じて雇用すべき障がい者の数も多くなるという制度です。

| 従業員数39人(対象外) | 39人×2.5%=0.975人 ※1人未満なので、障がい者を雇う義務はない |

| 従業員数40人 | 40人×2.5%=1人 |

| 従業員数100人 | 100人×2.5%=2.5人→小数点以下は切り捨てなので、2人 |

| 従業員数500人 | 500人×2.5%=12.5人→小数点以下は切り捨てなので、12人 |

| 従業員数1,000人 | 1,000人×2.5%=25人 |

| 従業員数5,000人 | 5,000人×2.5%=125人 |

※2026年7月からは法定雇用率が2.7%に引き上げられることが決まっており、従業員が37.5人以上の企業が対象となります。

2-2. 障がい者のカウント方法は属性・労働時間によって異なる

雇用義務のある企業が「法定雇用率を満たしているか」を確認するためには、実雇用率(現在雇用している障がい者の数」が法定雇用率を上回っているかを確認します。

| 雇用する必要のある障がい者の人数=常用雇用労働者の数×法定雇用率2.5% |

※小数点以下は切り捨て

ただし、障がい者の人数をカウントする場合には、条件によって「0.5人」や「2人」とカウントするケースもあるため、正確に計算することが大切です。

| 週の所定労働時間 | ||||

| ①30時間以上 | ②20時間以上

30時間未満 |

③10時間以上

20時間未満 【新設】 |

||

| 身体障がい者 | 一般 | 1人とカウント | 0.5人とカウント | ー |

| 重度(※1) | 2人とカウント | 1人とカウント | 0.5人とカウント | |

| 知的障がい者 | 一般 | 1人とカウント | 0.5人とカウント | ー |

| 重度(※2) | 2人とカウント | 1人とカウント | 0.5人とカウント | |

| 精神障がい者 | 一般 | 1人とカウント | 0.5人とカウント

(※3) |

0.5人とカウント |

| ※1:等級が「1級」または「2級」に該当する方

※2:等級が「A」に該当する方(自治体によっては「1度」または「2度」に該当する方) ※3:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障がいに関しては、2018年4月から設けられた特別措置により、下記の要件をどちらも満たす場合は1人分、満たさない場合は0.5人分とカウントします。 ・新規雇い入れから3年以内、または精神障害者保健福祉手帳 の取得から3年以内の場合 ・令和5年(2023年)3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保険福祉手帳 を取得した場合 |

自分の会社が法定雇用率を満たしているか詳細に計算したい方は、「障がい者の法定雇用率は2.5%|自社は影響を受ける?判定方法を解説」の記事を参考に計算してみてください。

障害者雇用対策の概要がわかったところで、この対策が結果としてどうなっているかを、データとして見ていきましょう。

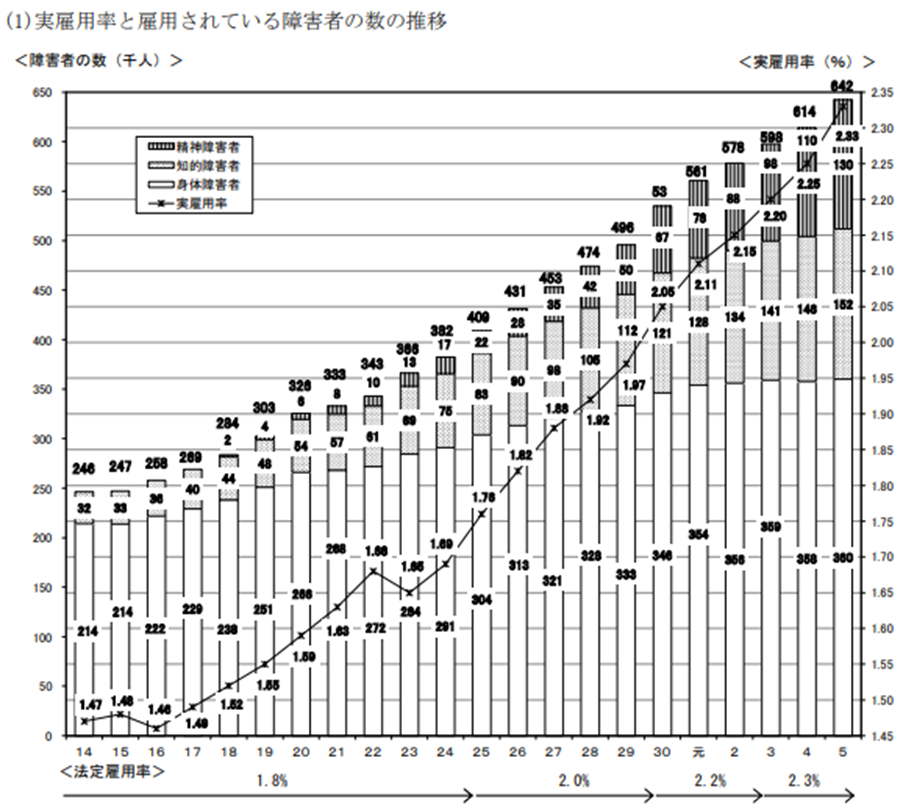

3-1. 障がい者の雇用者数の推移:年々増加している

厚生労働省は障がい者の雇用状況を毎年集計・公表しており、令和5年の結果を見ると、以下グラフが示すように、年々障がい者数の推移が増えていることがわかります。

令和5年の民間企業の雇用障がい者数は64万2,178人となっており、実雇用率とともに過去最高を更新しています。

出典:厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果(PDF)」

3-2. 法定雇用率の達成状況:達成企業の割合は50.1%

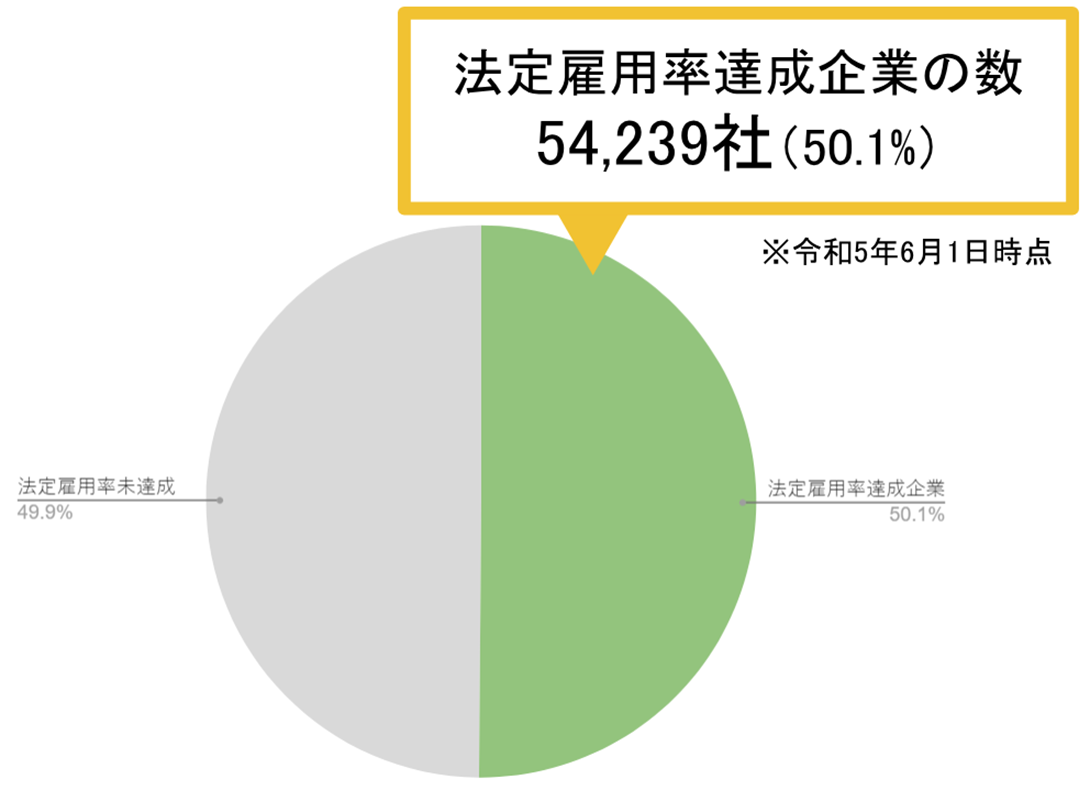

令和5年の民間企業の雇用障がい者数と実雇用率はともに過去最高を更新しているものの、法定雇用率の達成状況を見ると50.1%となっています。

対前年比で1.8ポイントの上昇は見られつつも、依然として、半数の企業は法律で定められた障がい者雇用率を満たせていないことが分かります。

大企業では障がい者雇用に対する意識が高まっているものの、中小企業ではなかなかまだ進んでいない状況があります。

3章で解説した通り、国が障がい者雇用対策を積極的に進めているのにもかかわらず、約半数の企業が法定雇用率を達成できていない現状があります。そんな状況の中で、企業が障がい者雇用を進めることでどのようなメリットがあるのでしょうか。

ここからは、企業が障がい者雇用を進めるメリットについて解説していきます。

4-1. メリット1:業務見直しで業務全体の生産性がアップする

障がい者を雇用するためには、障がい者に仕事を割り振るために「業務の切り出し」を行う作業が必要になりますが、そのことで企業全体の生産性の向上と業務の効率化が図れるメリットがあります。

障がい者雇用が、現在の業務内容を見直して改善できる良いきっかけになるのです。

今までは属人化していた作業も、業務を切り出して一つひとつを簡単な作業にしてしまえば、誰かが急に休んでも他の人がカバーできる環境を作るきっかけにもなるかもしれません。

4-2. メリット2:多様性のある組織づくりができる

障がい者と一緒に働くことで、近年注目されている「多様性のある企業」に近づくための組織づくりができるというメリットもあります。

多様性(ダイバーシティ)のある企業とは、さまざまな違いを認め合い協力していける、多彩なニーズに応えられる企業のことです。

障がいがある人もない人も、それぞれに得意なことと不得意なことが違うため、お互いを理解して支え合いながら仕事をしていけるのが理想です。障がい者雇用がきっかけになって、障がいがある人だけでなく、障がいがない社員もみんなが働きやすい組織に生まれ変わった事例を良く耳にします。

「障がいがある方が働きやすい企業」は、障がいのない人にとっても働きやすい企業といえるケースが多いです。経営者も社員も障がいのあるなしにかかわらず、尊重しあって働ける企業に生まれ変わるきっかけになるでしょう。

4-3. メリット3:障がい者雇用が社会貢献につながり企業価値が向上する

障がい者を雇用することは、日本全体への社会貢献につながり、最終的に企業価値の向上につながります。

障がい者の人権を保障し、バリアを取り除くことは、日本国民に求められている義務です(障害者差別解消法 )。そして、常用労働者が40人以上の企業には、障がい者を雇用すべき義務が課されています。

こうした義務を果たし、障がい者を推進していくことは、企業の社会的責任を果たすことといえます。そして、対外的にも魅力的な企業に映るはずです。積極的に障がい者雇用を促進して、「障がい者を雇用して、経済に社会貢献してくれる企業」としての認知や企業価値の向上ができるのです。

4-4. メリット4:障がい者雇用に関連する助成金や報奨金を受け取れる

障がい者を雇用している企業には、国や自治体に寄る障害者雇用対策の一環として用意されている助成金や報奨金を受け取れるメリットもあります。

以下に、代表的な助成金・奨励金の概要と支援窓口をまとめました。

| 種類 | 概要 |

| 障害者雇用納付金 | ・100人超の企業が法定雇用率を達成した場合に「障害者雇用調整金 」を支給

(達成できない場合には逆に「障害者雇用納付金 」を納める必要がある) ・100人以下の企業が一定数の障がい者を雇用した場合に「報奨金」を支給 |

| トライアル雇用助成金 | 障がい者を試行的・段階的に雇い入れた場合に、1人1万円~5万円の助成金が受け取れる |

| 障害者雇用安定助成金 | 障がい特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等など措置を講じる事業主に対する助成金 |

| 特定求職者雇用開発助成金 | 特定の障がい者を継続雇用した場合などに受け取れる助成金 |

| 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース ) | 障がい者の職業に必要な能力を開発・向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成するもの |

| 障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金 | 障がい者が作業を容易に行えるよう配慮された施設の設置や整備の費用の一部を助成するもの |

| 障害者介助等助成金 | 障がいの種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助など措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するもの

|

| 重度障害者等通勤対策助成金 | 障がい者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するもの |

| 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 | 多くの障がい者を継続雇用し、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障がい者のために事業施設などの設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するもの |

これ以外にも、地方自治体独自の助成金などが用意されていることもあります。障がい者を雇用したいけれども負担が大きいという場合には、助成金などを活用しながら進めていきましょう。

\最新の助成金の資料を無料でダウンロードできます/

| 【2024年最新版】障がい者雇用助成金大全をダウンロードする |

一定数の労働者を抱えている企業には障がい者雇用の法的義務があるため、障がい者雇用をしないことによるリスクも存在します。

なかなか障がい者雇用が進まない事情もあるとは思いますが、事前にこうしたリスクをしっかりと把握しておくことが大切です。

| 障がい者雇用をしないことで発生する2つのリスク

・障害者雇用納付金 を納めなければいけない ・企業名公表されて社会的信用が失われてしまうリスクがある |

5-1. 障害者雇用納付金 を納めなければいけない

障がい者の法定雇用率が未達の場合、その企業の常用労働者が100人を超える場合は、不足する障がい者数に応じて1人につき月額5万円の「障害者雇用納付金 」を納付しなければなりません。

例えば、常用労働者が200人で、最低5人の障がい者雇用が必要なところ雇用が0人の場合、不足する障がい者数は5人なので、月額5万円×5人=月額25万円の納付金を納める必要があります。

※常用労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、1年を超えて雇用されている労働者のことをいいます。

障がい者雇用が進まないままだと、この納付金をずっと払い続けなければならないデメリットがあることを覚えておきましょう。

障害者雇用納付金 についてさらに詳しく知りたい方は、別記事「障害者雇用納付金を解説!種類毎の算出方法と申告の流れを理解できる」をチェックしてください。

5-2. 企業名公表されて社会的信用が失われてしまうリスクがある

常用労働者数40人以上の企業に課せられている障がい者の雇用義務を果たせない場合には、最悪の場合、企業名が公表されてしまうリスクもあります。

法定雇用率を達成できなかった企業がただちに企業名公表になる訳ではありませんが、「雇入れ計画の適正実施勧告」を行ってもなお雇用状況に改善が見られない場合には、ペナルティとして企業名公表されてしまうケースがあるのです。

ひとたび企業名が公表されてしまえば、ニュースで報道されてしまう可能性があります。また、企業名公表まで至らなくても、行政指導が入り、計画書を作成するなどの対応に追われます。

こうしたペナルティを回避するためには、積極的に障がい者雇用を進めて、法定雇用率をきちんと達成することが重要です。

国や自治体が積極的に障害者雇用対策を進める一方で、実際に法定雇用率を達成できている企業は約半数にとどまっている現状があります。しかしながら、5章でも解説した通り、障がい者雇用を進めないままでいるとさまざまなデメリットがあるのも事実です。

こうした状況の中で、難しいながらも「障がい者雇用をスタートさせたい!」という企業に向けて、障がい者雇用を始める流れを4ステップで紹介していきます。

6-1. まずは障がい者雇用についての理解を深める

障がい者雇用を進める最初のステップは、「障がい者雇用について」や「障がいそのもの」に対しての理解を深めていくことです。

この記事でも障がい者雇用の概要や国の支援内容などを解説しましたが、実際に障がい者を雇い入れる上では、さらに深く理解していく必要があります。

障がい者雇用の理解を深める段階で活用すべきなのが「ハローワーク」です。全国に多く窓口を構えているハローワークでは、障がい者雇用を進める事業主向けに専用の支援窓口を設置しています。

障がいがある方の人材紹介だけでなく、障がい者雇用の理解を深めるセミナーの実施や、障がい者に任せる仕事の切り出しなど、会社の状況に合わせた丁寧なサポートを無料で受けることができます。

| ハローワークによる事業主向け支援の例

・採用の準備段階から採用後の定着支援まで一貫したチームでの支援 ・障がい者雇用の理解を深めるセミナーの実施 ・仕事の切り出しなどのサポート ・求人票の作成支援 ・求人にマッチした求職者を探すサポート ・求人と求職者のマッチングを図る面接会を実施 ・障がい者を雇用した場合に受け取れる各種の助成金の案内 |

「何を相談すれば良いか分からない」という企業でも相談に乗ってもらえるので、障がい者雇用を始める段階の企業はかならず活用をおすすめします。

6-2. 障がい者にお願いする業務の切り出しを行う

障がい者雇用についての理解がある程度進んだら、次は雇用に向けて、障がい者にお願いする業務の切り出しを行うステップに移ります。

具体的には、仕事の一部分を切り出して「どの部分を任せられるか」をしっかりと検討していきます。業務を切り出す流れは、以下のステップで行うのがおすすめです。

| 障がい者にお願いする業務を切り出すステップ

(1)部署を決める (2)すべての業務を洗い出す (3)業務をより細分化してタスクを明確にする (4)それぞれの業務を作業内容・時間・優先度等で比較する (5)業務に慣れるためにサポートする (6)慣れてきたら1人で業務をまかせる |

※ステップ5とステップ6は、実際に障がい者を雇用した後の工程となります。

さらに詳しくは、「【障がい者雇用】業務の切り出しの基礎知識|正しい方法とポイント3つ」の記事もぜひ参考になさってください。

なお、業務の切り出しについても、前述したハローワークなどに相談しながら決めることをおすすめします。ハローワークには、障がい者の特性に応じた切り出しの仕方などのノウハウがあるため、積極的に活用しましょう。

また、障がい者を雇用して、業務が始まってから、実際に業務に従事する従業員に合わせてチューニングしていくことも大切です。

6-3. 障がい者枠での採用活動を行う

障がい者に従事してもらう業務が決まったら、具体的な部署や職種、雇用条件などを検討して、採用活動をスタートさせます。ここでも、ハローワークを活用するのがおすすめです。

ハローワークでは、求人票の作成支援や、求人にマッチした求職者を探すサポート、求人と求職者のマッチングを図る面接会なども行っているので、積極的に活用しましょう。

また、厚生労働省が推進している「障害者トライアル雇用 」という制度の活用もおすすめします。これを使うと、原則3か月の雇用期間の中でお互いのミスマッチを防ぐことが可能です。

制度については「障害者トライアル雇用の全ガイド|期間・求人・助成金を含む制度内容」の記事も参考になさってください。

6-4. 雇用した障がい者の職場定着のための取り組みを行う

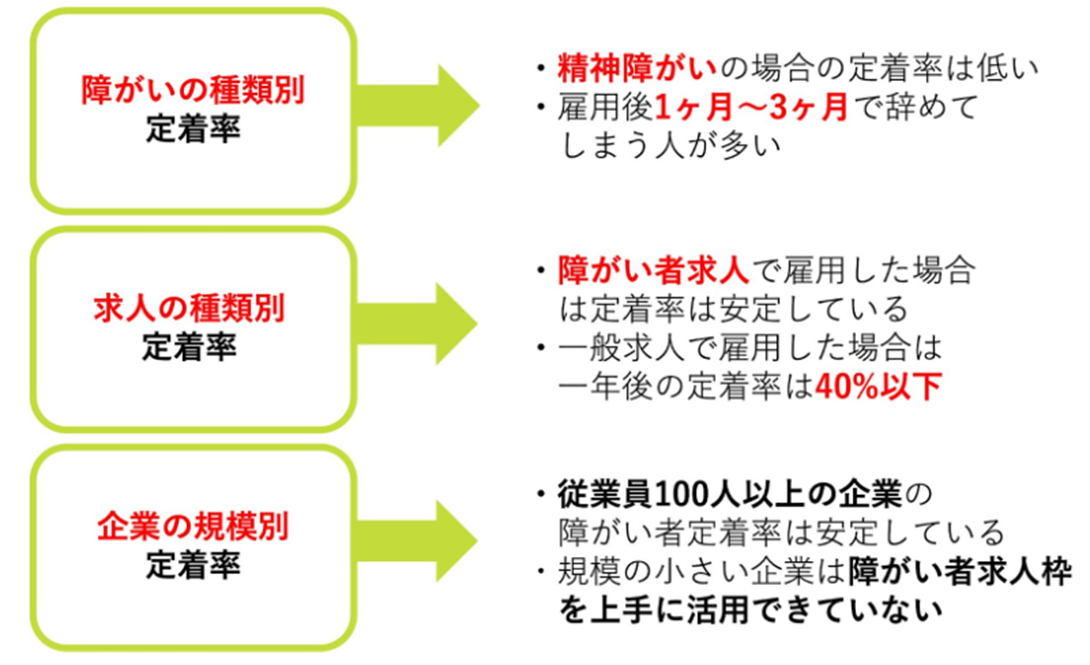

障がいのある方を雇用できたら、今度は職場定着を支える管理体制をハード面とソフト面で整えていきましょう。実は、障がい者雇用における定着率は、一般の雇用と比べると低い傾向にあります。

そのため、雇用した障がい者が定着するための環境を整えることが非常に大切です。

| 障がい者雇用で定着率をあげるために企業ができる対策5つ

(1)障がい者雇用に対する理解を広げる (2)障がいの種類によって違う特性を理解する (3)社内コミュニケーションを強化する (4)社内制度を整える (5)支援機関と連携・支援制度の活用 |

さらに具体的な施策は職場によって異なりますので、ハローワークや地域障害者職業センター のジョブコーチ支援制度をうまく活用して進めていくのがおすすめです。

定着率をアップさせる方法などについても事前に詳しく知っておきたい場合には、「【最新数値】障がい者雇用の定着率は?|定着率をあげるための対策5つ」の記事もぜひご参照ください。

7. 障がい者雇用を進める上でのサポートは積極的に活用しよう

最後に、今まで障がい者雇用をスタートできていなかった企業が本格的に始める場合に、相談できるサポート先を解説していきます。

前章のステップで何度も登場した「ハローワーク」以外にも、障害者雇用対策の一環で設置された公的機関のサポート窓口もあります。また、必要に応じて、民間のサポートの手を借りるのも良いでしょう。

どのようなサポートを受けられるのかを知り、自社に合った相談先を見つけてみてください。

7-1. ハローワーク(全ての企業におすすめの何でも相談できる窓口)

障がい者雇用について何でも相談に乗ってもらえるのが、全国に存在する「ハローワーク」です。

ハローワーク(公共職業安定所)とは、障がいに限らず、「仕事を探している本人」と「求人募集している事業者」に対しての雇用に関するさまざまなサービスを無償で提供している国の機関です。各都道府県に1箇所以上、全国500箇所以上に窓口が設置されています。

「障がい者を雇用するために募集をかけたい」という悩みはもちろん、「障がい者雇用したいけれど、何から始めればいいか分からない」「何を相談したらいいかもわかってない」という企業でも、親切丁寧にサポートしてもらえます。

| 障がい者雇用の準備段階での支援 |

| ・障がい者雇用の理解を深めるセミナーを実施

・障がい者に任せられる仕事の切り出し、職務の選定、配置部署検討など (地域障害者職業センター と連携) |

| 障がい者雇用の求人にまつわる部分の支援 |

| ・応募しやすい求人票の作成支援

・求人応募を出した後の、条件にあった求職者を探すサポート ・事業主と求職者が集まる就職面接会の実施(さまざまな規模で開催) |

ハローワークは、雇用に関するさまざまな支援サポートを受けられる機関なので、障がい者雇用したい企業は必ず活用するのがおすすめです。

| 全国のハローワークの所在地一覧 |

7-2. 地域障害者職業センター (実践的なサポートを求める企業におすすめ)

地域障害者職業センターは、主に障がい者の就職支援や職業リハビリテーションに特化した公的機関です。

こちらも各都道府県に設置されており、情報提供や相談対応だけではなく、障がい者の職業訓練・就職支援など幅広く支援しています。「事業主支援計画」の策定や職業カウンセラーによる具体的かつ体系的な支援も受けられます。

ハローワークと併用しつつ、より専門的な支援を受けたい場合に活用することをおすすめします。

| 地域障害者職業センターの所在地一覧 |

7-3. 障害者就業・生活支援センター (雇用や配慮に関する支援を受けられる)

障害者就業・生活支援センターは、障がい者の就職活動や職場での生活をサポートすることを目的とした施設です。障がい者本人を中心に企業や家族に対してもサポートを実施しているのが特徴です。

障がい者の就業面の問題だけではなく、生活面からもサポートし、職業生活の自立を支援するというスタンスです。

| 障がいのある従業員に対して行われるサポート例 |

| ・生活リズムの確立や健康管理に関する助言

・勤務時間中の休憩時間の過ごし方についての助言 ・職場での適切な言葉遣いや態度について助言など |

| 障がい者を雇用したい企業に対して行われるサポート例 |

| ・雇用や配慮に関する支援

・職場への定着を促すためのさまざまな支援など |

| 障害者就業・生活支援センターの所在地一覧 |

7-4. 民間の障がい者就業支援サポート(自社に合わせた支援を受けたい企業向け)

ここまで解説した無料の窓口以外にも、状況に応じて民間企業による障がい者就労支援サポートを活用するのもおすすめです。

支援内容はさまざまですが、例えば以下のようなサポートを行っているケースがあります。

| 民間企業による障がい者雇用に関するサポート例 |

| ・障がいがある方が、いきいきと働ける「場所」の提供

・障がいの特性に対応した専門的なケア、障がいのある従業員の送迎サービスの実施 ・雇用マッチング支援や職場定着支援 |

無料の公的支援ではなく、民間企業のサービスを利用するメリットとしては、「企業のニーズに合わせてサポートしてくれる」という点が挙げられます。

企業が独自に、障がい者雇用の仕組みを作ったり環境を整えたりするのはとても大変なことです。公的な相談窓口を最大限活用し、状況に応じて民間企業のサポートも受けながら障がい者雇用を進めていきましょう。

当社(株式会社JSH)の「コルディアーレ農園」では、障がいがある方が快適な環境でいきいきと働ける「農園」の場を提供しています。

初めての農作業でも安心して業務に取り組めるような業務サポートや、障がいの特性に対応した専門的なケア、障がいのある従業員の送迎サービスも実施しています。

企業側の採用の負担軽減はもちろん、地方に住む障がい者の雇用創出を実現する当社の「コルディアーレ農園」に興味がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

| コルディアーレ農園の詳細をみる |

8. まとめ

本記事では「障害者雇用対策」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼国による「障害者雇用対策」の4つの施策

| (1)障害者雇用義務制度

(2)障がい者雇用のための助成措置 (3)労働局・ハローワークにおける支援 (4)職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援 |

障害者雇用対策の要は「障害者雇用義務制度(法定雇用率制度)」

| ・一定規模以上の企業に障がい者雇用を義務づけることで、障がい者の雇用を促進する制度

・2024年時点の法定雇用率は2.5%で、40人以上の企業に雇用義務が発生 |

国が実施している障害者雇用対策の現状

| ・障がい者の雇用者数の推移:年々増加している

・法定雇用率の達成状況:達成企業の割合は50.1% |

企業が障がい者雇用を進めるメリット

| ・メリット1:業務見直しで業務全体の生産性がアップする

・メリット2:多様性のある組織づくりができる ・メリット3:障がい者雇用が社会貢献につながり企業価値が向上する ・メリット4:障がい者雇用に関連する助成金や報奨金を受け取れる |

障がい者雇用をしないことで発生する2つのリスク

| ・障害者雇用納付金を納めなければいけない

・企業名公表されて社会的信用が失われてしまうリスクがある |

障害者雇用対策に従って企業で障がい者雇用を進める方法

| ・まずは障がい者雇用についての理解を深める

・障がい者にお願いする業務の切り出しを行う ・障がい者枠での採用活動を行う ・雇用した障がい者の職場定着のための取り組みを行う |

国が推進する障害者雇用対策の影響で、一定規模以上の企業には障がい者の雇用義務があります。法定雇用率を達成するのは簡単ではありませんが、さまざまなサポートを受けながら一歩ずつ進めていくことをおすすめします。

おすすめ記事

-

2025年7月7日

autorenew2025/07/07

【2025年最新】特定求職者雇用開発助成金の5つのコースと申請方法

「人手不足ではあるものの、採用や育成にかかるコストがネックになっている。助成金を調べていたところ“特定求職者雇用開発助成金”が目にとまったけれど、活用できるのか?」 「障がいのある方の雇用に活用できる助成金を調べていたら […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

地方創生2.0とは?1.0との違いや基本的な考え方を全解説

「ニュースで”地方創生2.0”という言葉を耳にした。企業として、どうやって携わっていくのか気になる」 「2025年から国が地方創生2.0に取り組むようだけど、企業としては何かするべき?どのようなことが求められるの?」 昨 […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

【2025年最新】障がい者雇用の除外率制度|雇用すべき人数がわかる早見表・計算も解説

「障がい者雇用における除外率の一覧を見たい」 「除外率の一覧を確認したうえで、確実に法定雇用率の達成を目指したい」 2025年4月より、除外率が適用される業種や適用率が変更されたこともあり、このようにお考えなのではないで […]

詳細を見る