コラム詳細

2021/09/21

autorenew2025/11/10

発達障がい者(ADHD・自閉症等)の雇用ポイントー特性や定着率アップの方法を解説ー

この記事では、「発達障がい者」の雇用について、障がいの特性や課題、雇用のポイントまで網羅的に解説していきます。

発達障がい者の受け入れを検討している採用担当者様や業務の切り出しにお困りの担当者様はぜひ参考になさってください。

【目次】

1.発達障がいとは

2.発達障がい者の雇用を取り巻く変化

3.発達障がい者の雇用課題

4.発達障がい者を雇用する上での重要なポイント

5.まとめ

1.発達障がいとは

障がい者雇用における発達障がい者の定義は、平成17年4月に施行された『発達障害者支援法』に基づいています。

発達障がいは「精神障がい」の一種で、大きく分けて以下の3つの障がいに分類されており、

通常は低年齢において症状が発現するものとされています。

■広汎性発達障がい

・自閉症

特徴:言葉発達の遅れ、コミュニケーション障がい、パターン化された行動へのこだわり

症状例:急な環境の変化があった場合身動きがとれなくなる

一方で、馴染んだ場所では一生懸命作業に取り組める

・アスペルガー症候群

特徴:基本的に言葉発達の遅れはあまり見らないが、それ以外の部分で自閉症と同様の障がいがある

症状例:自分の好きな話をしゃべり続けてしまう

一方で、好きなものに関しては専門家並みの知識を持っていることがある

■注意欠陥・多動性障がい(ADHD)

特徴:不注意で集中が欠如しがち、 じっとしていられない、衝動的に行動する

症状例:大切な仕事や予定を頻繁に忘れてしまう

■学習障がい(LD)

特徴:読み、書き、計算等の能力が極端に苦手

症状例:会議中、苦手な読み書きに注力し過ぎて、話を聞き逃す

*****

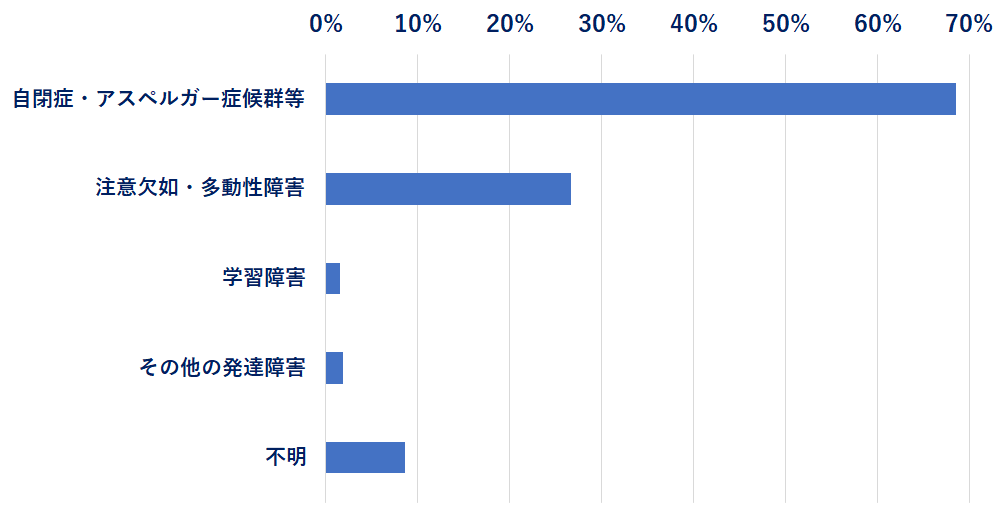

発達障がいを持っている求職者のうち、約69%が自閉症・アスペルガー症候群等、

約27%が注意欠如・多動性障がい(ADHD)となっており、10人のうち約8~9人が上記いずれかに当てはまっていることが分かります。

<図:発達障障がいを持つ求職者の分類>

参考: 高齢・障害・求職者雇用支援機構『障害のある求職者の実態等に関する調査研究』

2.発達障がい者の雇用を取り巻く変化

近年の障がい者雇用に関する法律の変更に伴い、発達障がい者の雇用の動きは変化しています。

A.障がい者雇用義務の対象に「精神障がい者」が加えられた

平成30年より、身体障がい者や知的障がい者と同様に精神障がい者もカウントの対象に変更。

精神障がいに含まれる発達障がい者も対象となった。

B.特例措置により精神障がい者のカウント方法が変更になった

本来、短時間労働を行う場合は雇用数が「0.5人」としてカウントされるが、

定着率が低い傾向にある精神障がい者の就職時の負担減・定着促進を狙い、

条件を満たせば「1人」としてカウントできるという期間限定の特例措置がとられた。

*****

上記2つの大きなルール変更は、障がい者の法定雇用率達成を目指す企業にとって

発達障がい者を含む精神障がい者の採用に力を入れるきっかけとなることが想定されます。

3.発達障がい者の雇用課題

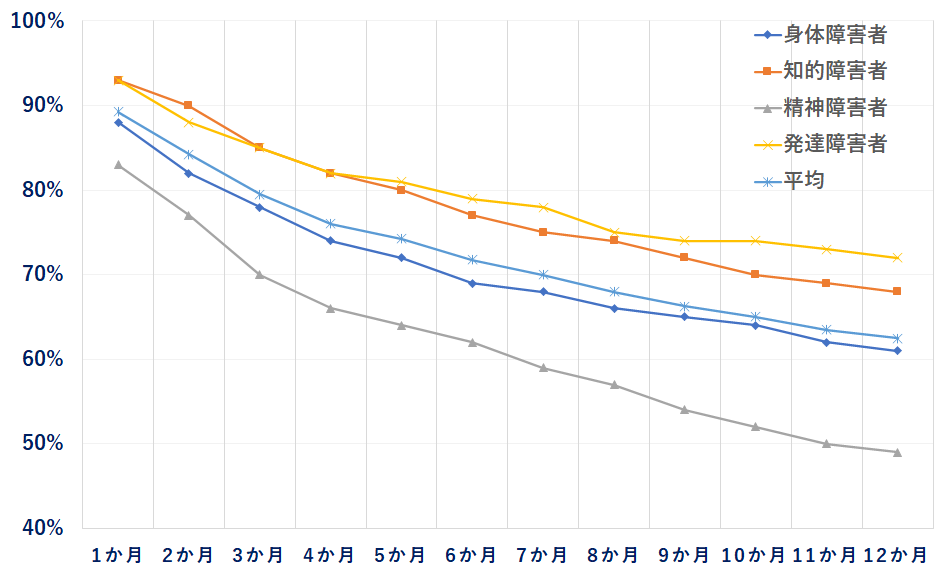

障がい別の離職率を見てみると、発達障がい者の1年以内の離職率は約30%となっており、

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい者を除く)と比較すると「最も定着しやすい」ということが分かります。

<図:障がい別の定着率(1年間)>

参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構『障害者の就業状況等に関する調査研究』

発達障がい者は、一度職場に馴染むと著しい環境の変化などがない限り業務に注力できるという特徴があることから、

他の障がい者と比べて離職率が少ないと考えられます。

しかし、やはり健常者に比べると離職率は高く、その背景には様々な問題があります。

発達障がい者を対象とした調査結果を見てみましょう。

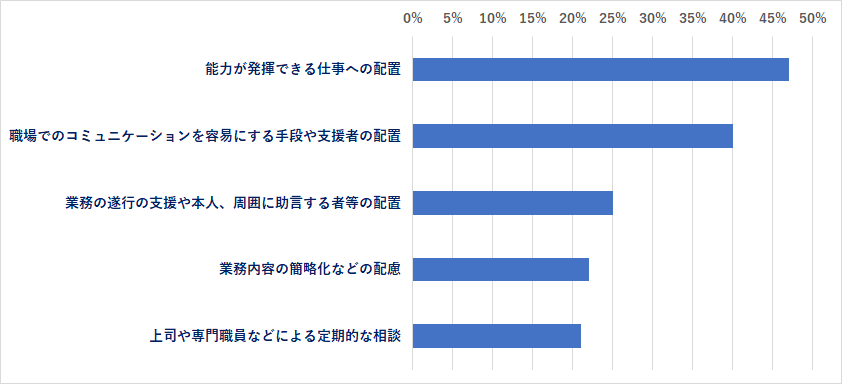

<図:離職を防ぐことができたと考えられる職場での措置や配慮>

参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構『障害のある求職者の 実態等に関する調査研究』

このデータから、約半数の人が「能力を発揮できる仕事への配置」を求めていることが分かります。

発達障がい者は分野によって得意・不得が顕著に表れる傾向にあるため、本人の特性に合う業務へ配置すれば、

その領域で専門家並みの知識を持ち、大いに活躍できる可能性があります。

反対に、不得意な業務を依頼するとなかなか上手くいかず、離職に繋がってしまう可能性が高いでしょう。

面接や採用後の面談等でどんな業務が向いているかをしっかり見極め、本人に合った業務を振り分けることが重要です。

また、約4割の人が職場でのコミュニケーションに問題を抱えていたという結果になっています。

発達障がいの特性を踏まえ、配慮あるコミュニケーションが求められています。

4.発達障がい者を雇用する上での重要なポイント

上記の調査から、発達障がい者の雇用には特に

「能力を発揮できる仕事への配置」や「コミュニケーションへの配慮」が大切だと分かりました。

具体的にどのような工夫が必要なのか、雇用のフェーズごとに見ていきましょう。

■採用

前述したように、発達障がいを持つ人は分野によって得意・不得が顕著に表れる傾向にあります。

そのため、ポジション名や大枠の業務内容の説明に留まらず、現場での日々の業務を具体的に伝え、

その人の適性に合っているかどうかを確認することが大切です。

このようなすり合わせをするためには、前提として自分の得意な分野を本人が正確に把握していることも必要です。

相手と認識の齟齬が無いか、明確な言葉で確認を行いましょう。

■業務の切り出し

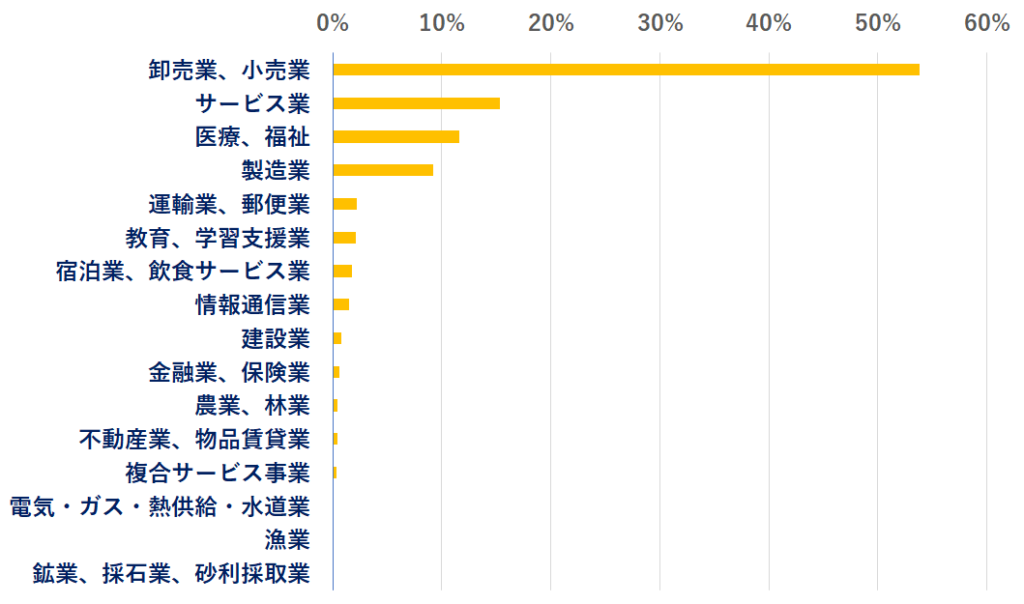

発達障がい者の雇用数を産業別に見てみると「卸売業・小売業」が圧倒的に多く、全体の半数以上を占めています。

<図:発達障がいを持つ労働者の各産業に占める割合>

先述した通り、発達障がい者には決まった環境での定型業務に馴染みやすいという特徴があります。

卸売業や小売業では比較的パターン化された業務も多く、職場の環境の変化もあまりない業種であることから、

発達障がい者にマッチしやすいと考えられます。

このような特徴を持った人には、マニュアルに基づいた定型業務を割り振れると良いでしょう。

ただし、特性にも個人差がありますので、その点は本人と確認しながら進めてください。

■マネジメント

発達障がいの人には抽象的な表現が伝わりづらいという特徴があります。

例えば指揮系統があいまいだったり、指示内容が抽象的だったりすると混乱してしまい、

業務の遂行がうまくできない可能性があります。

指揮系統や指示はなるべく「具体化」「見える化」し、相手に伝わりやすいよう工夫しましょう。

5.まとめ

この記事では、発達障がい者の雇用について解説してきました。

しかし、特性を踏まえて十分配慮しているものの、現場では

「募集しても採用につながらない…」

「業務の切り出しがうまくできない…」

「何かとトラブルが多く、定着率が低い…」

といった悩みを抱えている担当者様も多いのではないでしょうか。

株式会社JSHでは、障がい者雇用に関する様々な課題を持つ企業様に向けて、

採用から定着まで包括的なサポートサービスを提供しています。

障がい者雇用にお悩みの担当者様は、ぜひ一度お問い合わせください。

---------------------------------------------------

▼JSHの障がい者雇用支援サービスについて詳しくはこちら

地方の農園を活用した障がい者雇用支援サービス『コルディアーレ農園』

---------------------------------------------------

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度