コラム詳細

2023/11/07

autorenew2025/11/07

【対策付き】障がい者雇用のデメリット4つ!メリットの方が大きい事が分かる

「障がい者を雇用すると、デメリットが多いって本当?」

「障がい者雇用で損をしないためには、どのような対策をしたらいいの?」

今まで障がい者を雇用したことがない企業の場合、障がい者雇用をすることで企業側にどのようなデメリットがあるのか気になってしまいますよね。

障がい者を雇用しなかった場合と雇用した場合の両方のデメリットを理解しておくことで、障がい者雇用に対する理解をさらに深めて、漠然とした不安を減らすことができます。

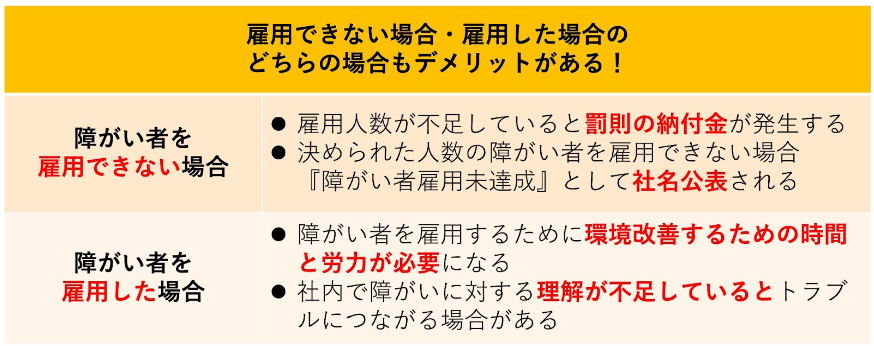

このように、障がい者雇用義務がある企業では「障がい者を雇用できない場合」と「障がい者を雇用した場合」のどちらにおいても、障がい者雇用のデメリットに悩まされています。

「どちらを選んでもデメリットがあるなら、どうすればいいの?」と障がい者雇用に対して漠然とした不安を感じてしまいますよね。

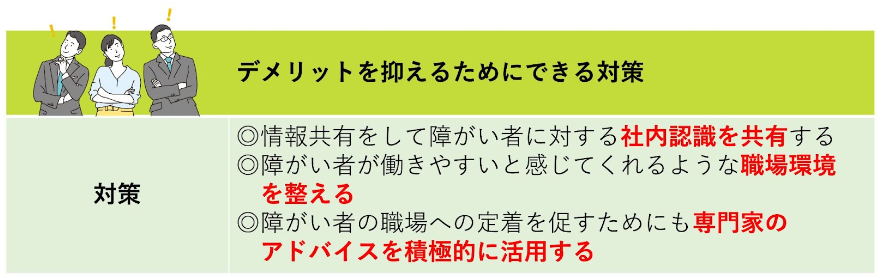

しかし、障がい者雇用のデメリットはしっかりと対策しておくことで防げます。障がい者雇用のデメリットを抑えるためには、以下のような対策ができます。

このような対策をしておくことで、障がい者雇用のデメリットを抑えたうえに更に大きなメリットを受け取れるのです。

この記事では、障がい者雇用のデメリットに対して感じている不安を払拭するためにも、障がい者雇用のデメリットと対策について解説していきます。

| この記事のポイント |

| ●企業側の障がい者雇用のデメリット4つがわかる ●デメリットよりも大きなメリット4つがわかる ●障がい者雇用のデメリットを減らすための対策がわかる ●企業が障がい者雇用を促進するべき理由がわかる |

この記事で紹介していく知識を把握しておくことで、より安心して障がい者雇用を進めていけます。障がい者雇用のデメリットについてしっかりと理解したうえで、デメリットを抑えるための対策をしながら企業として成長できるように、ぜひ参考にしてみてください。

【目次】

2. 障がい者雇用のデメリット対策をして得られる4つのメリット

3. 企業の障がい者雇用はデメリットよりもメリットの方が大きい

5. 障がい者雇用で悩んだら、「農園型障がい者雇用支援サービス」におまかせ

障がい者を雇用する企業では、「障がい者を雇用出来なかった場合」と「障がい者を雇用した場合」のそれぞれのケースにおいてデメリットが考えられます。

企業側の障がい者雇用のデメリットがあることが問題となり、障がい者雇用が進まないと悩んでいる企業も少なくありません。障がい者雇用に対する不安要素を取り除くためにも、まずは障がい者雇用のデメリットについて理解しておきましょう。

多くの企業が抱えている、障がい者雇用のデメリットには以下の4つが挙げられます。

| 【企業側】障がい者雇用のデメリット | |

| 障がい者を 雇用出来ない場合 |

●納付金を納めなければいけない ●障がい者雇用未達成の企業として社名公表される |

| 障がい者を 雇用した場合 |

●障がい者雇用にあわせて環境改善をしなければいけない ●一般社員の理解不足がトラブルにつながる場合がある |

企業が抱えている障がい者雇用の課題を解決して、障がい者雇用を促進するためにも、企業側の障がい者雇用におけるデメリットについて把握しておきましょう。

1-1. 雇用出来なかった場合|障がい者の人数が不足していると罰則がある

それぞれの企業の規模に合わせて決められている障がい者の雇用人数(法定雇用率)を達成できない場合、納付金の支払いや企業名の公表などの罰則が発生してしまいます。

2022年5月現在の段階では、従業員43.5人以上を雇用している企業は、法律によって定められた人数の障がい者を雇用しなければいけません。この障がい者雇用人数を達成できない場合は、条件によって以下のような罰則が発生してしまいます。

| 【雇用人数未達成に対する罰則】

●不足人数分1人に対して月額5万円納付金を支払わなければいけない |

障がい者を雇用出来ない状態や、雇用人数が足りない状態が続いてしまうと、金銭的にも社会的にもデメリットが発生してしまうのです。

1-1-1. デメリット①不足人数分の納付金を納めなければいけない

法律によって決められた人数の障がい者を雇用できていない場合、企業は不足人数分の納付金を支払わなければいけません。

この納付金は、障がい者雇用の水準を引き上げるために決められた障害者雇用納付金制度に基づいて、100人を超える従業員(常用労働者)を抱えている企業から徴収されます。そのため、100人以下の企業の場合は対象外となると覚えておきましょう。

100人を超える常用労働者を抱えている企業が障がい者雇用不足の場合、不足している障がい者雇用1人に当たり月額5万円を支払わなければいけません。

このように、雇用人数が足りない企業ほど高額の納付金の支払い義務が発生してしまうのです。障がい者雇用が増えない限り納付金の支払いが続くので、障がい者雇用を促進するための企業側の努力が必要になってきます。

1-1-2. デメリット②障がい者雇用未達成の企業として社名公表される

障がい者の雇用人数を達成できなかった場合、「障がい者雇用未達成企業」としてインターネット上で社名が公表されてしまいます。

インターネット上で社名公表されてしまうと、以下の情報が半永久的に厚生労働省のホームページ上に残されてしまい、社会的にマイナスの印象を与えてしまうのです。

| 【社名公表の内容】

●企業情報(企業名・代表者名・業務内容など) |

社名公表では具体的な企業情報が公表されてしまうので、障がい者の雇用人数が足りないと社会的な印象を下げてしまう点が大きなデメリットです。

障がい者雇用における社名公表が、どのような形で行われているのかを把握するためには、厚生労働省の最新公表データを調べておくのがおすすめです。

2021年最新の社名公表の概要は、障がい者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について(令和3年12月発表)を参考にしてみてくださいね。

障がい者雇用における「社名公表」について詳しく知りたい方は、障がい者雇用で社名が公表される!公表基準とリスクを避ける方法を解説を参考にして、社名公表に関する基礎知識を身につけておきましょう。

1-2. 障がい者を雇用した場合|障がい者が働くための企業側の努力が必要

障がい者を雇用できない場合だけではなく、障がい者を実際に雇用したことで「障がい者が働くための環境づくり」をするための時間と労力が必要になってくるというデメリットもあります。

障がい者を安定して雇用し続けるためには、大きく分けて2つの企業側の努力が欠かせません。

| 【デメリットとして挙げられる項目】

●社内環境を改善するための時間と労力が必要 |

障がいを持っていない従業員が働くための労働環境と、障がい者が働くために必要な労働環境は違います。障がい者を雇用し続けるためには、企業側が環境や考え方に柔軟性を持って努力しなければいけないのです。

労働環境や従業員の認識を変えるためには、専門知識が必要になる場合や時間が大幅にかかってしまう場合があります。そのため、時間や労力がかかってしまうデメリットとしても挙げられているのです。

1-2-1. デメリット③障がい者を雇用するために社内環境の改善が必要

障がい者を雇用し続けるためには、障がい者が働きやすい労働条件と職場環境を時間をかけて整えていかなければいけません。

企業側が行う必要がある環境改善には、一般的に以下のような項目が考えられます。

| 【企業が行う環境改善の例】

●昇進や昇給制度を整えなければいけない |

障がい者を雇用するためには、人事制度や休暇制度、そして社内の体制を整える必要性があります。そのため、通常業務に加えて環境を整えるための人員・時間・労力を切り出さなければいけません。

通常業務に追われてしまい、環境を整える時間や労力が作り出せない企業にとっては「障がい者を雇用するための準備が大変だ」と感じてしまう場合もあるのです。

1-2-2. デメリット④一般社員の障がい者に対する理解不足でトラブルが発生する

障がい者を雇用していると、一般社員の理解不足が原因で社内トラブルや差別問題が発生してしまう場合もあります。理解不足が原因でトラブルが発生してしまうと、一般社員と障がい者の両者が働きづらくなってしまいます。

障がい者雇用のために労働環境を改善した場合でも、一緒に働いている一般社員からの理解が得られなければ業務はスムーズに進められません。

一般社員が、障がい者の症状や個人の特性、そして障がい者雇用の目的を理解していないことで、以下のようなトラブルが引き起こされる可能性が高いのです。

| 【社内トラブルの例】 ●障がいの特性上、作業できないことも無理強いしてしまう ●障がい者に対して過剰に接してしまい、過度のストレスを与えてしまう ●「障がい者ができる範囲」を見誤ったことで、与えた業務が進まなくなってしまう【障がいを理由とした差別問題の例】 ●昇進や昇給するチャンスを与えない ●研修やスキルアップできる実習を受けさせない ●障がいに対する差別的な発言をしてしまう |

上記のように、障がい者への理解が浅いことが原因でさまざまなトラブルを引き起こしてしまう可能性があります。

理解不足が原因で社内トラブルが起きてしまうと、予定外の時間と労力を費やしてトラブル解決をしなければいけません。そして、障がい者に対する差別は大きなトラブルにつながってしまう可能性もあるので注意が必要です。

障害者雇用法の障害者差別禁止指針に基づいて、障がい者への差別は強く禁止されています。場合によっては裁判問題に発展してしまう場合もあるので、注意が必要です。

とくに、今まで障がい者と深く接したことがない企業の場合、障がい者と共に働くという環境自体が未知の世界に感じてしまうことでしょう。

余計なデメリットを引き起こさないためにも、障がい者雇用に対する理解を社内で共有していく必要があるのです。

2. 障がい者雇用のデメリット対策をして得られる4つのメリット

障がい者を雇用できなかった場合と、雇用した場合の両方でデメリットがあるという事を理解してしまうと「障がい者雇用はデメリットが多くて損しかない」と考えてしまいがちです。しかし、しっかりと対策をしてデメリットを取り除くことで、企業側には大きなメリットを得られるので安心してください。

障がい者雇用をしている企業が得られるメリットを、大きく4つに分けてみていきましょう。

| 障がい者雇用のメリット |

| ●障がい者のための業務の見直しで、生産性の向上と効率化が図れる ●障がい者と一緒に働くことで、多様性のある組織づくりができる ●障がい者を雇用したことで社会貢献につながり、企業価値を向上できる ●障がい者雇用に関する助成金を受け取れる |

冒頭で紹介している障がい者雇用のデメリットを解消できれば、障がい者雇用はこれからの企業にとって大きなメリットにもなるのです。

障がい者雇用に対する不安を減らすために欠かせない、障がい者雇用における4つのメリットについて紹介していきます。

2-1. メリット①業務を改めて見直すことで生産性の向上と効率化が図れる

障がい者を雇用することで、企業全体の生産性の向上と業務の効率化が図れるというメリットがあります。なぜなら、障がい者に仕事を割り振るために行う業務の切り出しが、現在の業務内容を見直して改善できるきっかけとなるからです。

障がい者を雇用するために業務を見直すことで、以下のような改善点を発見できます。

| 業務の見直しで発見できる改善ポイント |

| ●無駄に時間がかかっていた、誰にでもできる単純業務を洗い出せる ●業務の優先順位を明確にできる ●業務の工程や必要な時間を洗い出せる ●障がい者に業務を任せることで、外注費をコスト削減できる ●仕事量を障がい者に分散することで、一般社員の業務負担を減らせる |

このように、現在の業務について見直すことは、障がい者雇用だけではなく業務全体の改善につながります。場合によっては、コスト削減や労働時間の有効活用も期待できるのです。

しかしながら、障がい者を雇用する多くの企業が「どのような業務を障がい者に任せればいいのか分からない」と頭を抱えているのも事実です。適切に業務の見直しをするためにも、障がい者雇用における業務の切り出しについて理解しておきましょう。

業務の切り出しについて詳しく知りたい方は、【障がい者雇用】業務の切り出しの基礎知識|正しい方法とポイント3つで解説しているので、参考にしてみてください。

2-2. メリット②障がい者と一緒に働くことで多様性のある組織づくりができる

障がい者と一緒に働くことで、近年注目されている「多様性のある企業」に近づくための組織づくりができるというメリットもあります。

| 多様性(ダイバーシティ)のある企業とは?

日本企業のグローバル化が進んだことで、日本国内でビジネスをしている企業もさまざまな違いを認め合い協力していける、多彩なニーズに応えられる企業であることが求められている。 |

多様性のある企業では

- 国籍

- 人種

- 価値観

- 性別

- 障がい者

- 宗教

- ライフスタイル

といった多種多様な人材を積極的に雇用しています。障がい者を雇用することで、企業側も新しい価値観を育てて業務に活かしていけるのです。

例えば、障がい者を雇用したことで以下のような新たな発見につながる可能性もあります。

| 障がい者を雇用したことで得られる多様性とは? |

| ●障がい者への理解を深めることで、お互いを理解するコミュニケーションを取れる ●能力や個性の違いを認めたうえで、一緒に仕事を進めていく重要性を学べる ●障がい者の観点を活かした、ユニバーサルデザインを採用した商品やサービスを開発できる ●障がい者を雇用したことがきっかけで、新たな分野の企業とつながれる |

障がい者を雇用することで、一緒に働いている一般社員や経営者も新たな学びを得ながら成長できます。そこから、今までに考えたことが無いようなアイディアや価値観が生まれる可能性も期待できますよ。

このように、障がい者を雇用したことがきっかけで、さらに多様性のある企業へと成長していけるのです。

2-3. メリット③障がい者雇用に取り組むことで企業価値の向上につながる

障がい者を雇用することは、日本全体への社会貢献につながり、最終的に企業価値の向上につながります。

障がい者雇用が社会貢献につながる理由として、以下の3つが挙げられます。

| 障がい者雇用が社会貢献になる理由 |

| ●障がい者の雇用を生み出せる ●人手不足問題を解消して産業を活性化できる ●すべての働く人のより良い将来を目指していく「働き方改革」ができる |

ひとつの企業が障がい者を雇用することで、その企業だけではなく地域や経済全体への社会貢献も可能です。企業が今後も発展していくためには、社会貢献を続けて社会からの信頼を維持することも重要になってきます。

積極的に障がい者雇用を促進して、「障がい者を雇用して、経済に社会貢献してくれる企業」としての認知や企業価値の向上ができるのです。

障がい者雇用による社会貢献とは?実例や企業価値を高める方法を解説の記事では、障がい者雇用が社会貢献につながる理由と実例について具体的に紹介しているので参考にしてみましょう。

2-4. メリット④障がい者雇用に関する助成金を受け取れる

障がい者を雇用している企業は、障がい者を雇用する際の負担軽減の目的の障がい者雇用に関する助成金を受け取れます。

「雇用後に、急に障がい者が辞めてしまうかもしれない」や「障がい者を雇用し続けるために、人件費を増やさなければいけない」というような、企業側の負担を軽減するために、おもに7種類の助成金を受け取ることができるのです。

| 特定求職者 雇用開発助成金 |

特定就職困難者コース |

| 発達障害難治疾患患者雇用開発コース | |

| トライアル 雇用助成金 |

障害者トライアルコース |

| 障害者短時間トライアルコース | |

| 職場定着のための 措置をした場合の助成金 |

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) |

| 継続雇用するための 配慮に対する助成金 |

障害者介助等助成金 |

| 重度障害者等通勤対策助成金 |

出典:厚生労働省|障がい者を雇い入れた場合などの助成(令和3年4月1日現在)

障がい者雇用に関する助成金は、定期的に内容の見直しがおこなわれて改訂され続けています。それぞれの助成金を受け取るための条件や金額について把握しておきましょう。

2-4-1. 特定求職者雇用開発助成金

障がい者や高齢者など働くことが困難な立場にある人を、継続して雇用している企業が受け取れるのが特定求職者雇用開発助成金です。

障がい者を雇用している企業が受け取れる助成金の中でも、最も基本的な助成金で「特定就職困難者コース」と「発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース」の2種類に分かれています。

| 特定就職困難者コース | |

| 対象 | ハローワークなどの紹介で障がい者を雇用している事業主 |

| 支給金額 | 年額50万円〜100万円(中小企業の場合:年額60万円〜240万円) |

| 助成対象期間 | 1年〜1年6ヶ月(中小企業の場合:1年〜3年) |

| 発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース | |

| 対象 | ハローワークなどの紹介で発達障がい又は、難治性疾患患者を雇用して、雇用管理に関する事項を把握・報告している事業主 |

| 支給金額 | 年額50万円(中小企業の場合:年額120万円) |

| 助成対象期間 | 最長1年(中小企業の場合:最長2年) |

このように、障がい者の離職率が高い雇用後1年間は、助成金を受け取れるので安心して障がい者雇用にチャレンジできるような助成金制度が用意されています。

2-4-2. トライアル雇用助成金

試用期間を設けて、障がい者を試行的に雇用している企業が受け取れるのがトライアル雇用助成金です。

トライアル助成金には、試行雇用している障がい者の勤務時間に合わせて「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の2種類で支給金額が変わります。

| 障害者トライアルコース | |

| 対象 | 障がい者を試行的に雇用している事業主 |

| 支給金額 | 月額4万円〜8万円 |

| 助成対象期間 | 最長3ヶ月〜6ヶ月 |

出典:厚生労働省|障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

| 障害者短時間トライアルコース | |

| 対象 | 週20時間以上の勤務ができない精神障がい者や発達障がい者を、週20時間以上の勤務を目指して試行雇用をしている事業主 |

| 支給金額 | 月額最大4万円 |

| 助成対象期間 | 最長1年 |

出典:厚生労働省|障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

障がい者をすぐに本採用するのは不安なので試用期間を設けたいと考えている企業は、トライアル雇用助成金を活用しながら、障がい者雇用を試すことができます。

2-4-3. 職場定着のための措置をした場合の助成金

雇用した障がい者を職場に定着させる目的で、正社員への登用を実施した企業が受け取れるのがキャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)です。

| キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) | |

| 対象 | 障がい者の雇用促進をするために

●事業所ごとにキャリアップ管理者をおいている 以上の条件を満たしている事業主 |

| 支給金額 | 年額45万円〜120万円(中小企業の場合:年額33万円〜90万円) |

| 助成対象期間 | 最長1年(中小企業の場合:最長1年) |

出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

非正規雇用で障がい者を雇用している企業は、障がい者を正社員として雇用することで障がい者の職場への定着が期待できます。助成金を受け取るために、キャリアアップ管理者を育成しなければいけないのですが、積極的に利用したい助成金としておすすめです。

2-4-4. 継続雇用するための配慮に対する助成金

障がい者を雇用した場合の助成金だけではなく、障がい者を雇用するために企業が配慮を行った場合も助成金を受け取れます。

| 障害者介助等助成金 | |

| 種類 | ●職場介助者の配置または委嘱助成金 ●職場介助者の配置または委嘱の継続措置に関する助成金 ●手話通訳や要約筆記などの担当者の委嘱助成金 ●障がい者相談窓口担当者の配置助成金 |

| 対象 | 対象となる障がい者を継続雇用しており、上記の配慮がなければ雇用継続が困難であると認められる事業主 |

| 支給金額 | 助成金の種類と条件によって異なる |

| 助成対象期間 | 助成金の種類と条件によって異なる |

| 重度障害者等通勤対策助成金 | |

| 種類 | ●重度障害者等用住宅の貸借助成金 ●指導員の配置助成金 ●住宅手当の支払い助成金 ●通勤用バスの購入助成金 ●通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 ●通勤援助者の委嘱助成金 ●駐車場の賃借助成金 ●通勤用自動車の購入助成金 ●重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金 |

| 対象 | 対象となる障がい者を継続雇用しており、上記の配慮がなければ雇用継続が困難であると認められる事業主 |

| 支給金額 | 助成金の種類と条件によって異なる |

| 助成対象期間 | 助成金の種類と条件によって異なる |

障がい者を雇用し続けるためには、新たな人員を配置してサポート体制を整えなければいけない場合があります。障がいの度合いによっては、多額の出費が発生する場合もあるので、このような助成金を利用するのがおすすめです。

3. 企業の障がい者雇用はデメリットよりもメリットの方が大きい

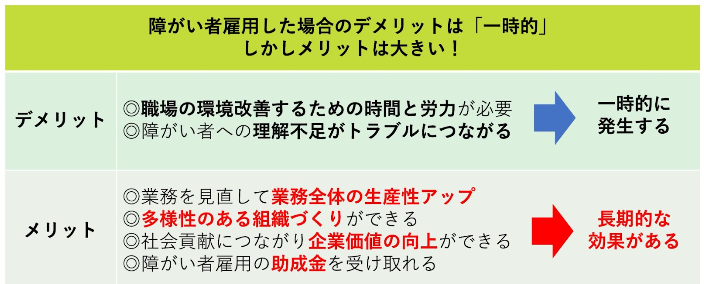

障がい者雇用において想定できるデメリットとメリットの両方を理解できるようになると、メリットの方が大きいという事に気づいてきたかと思います。障がい者雇用は、デメリットよりもメリットが大きいと言われているのには2つの理由があります。

| 【障がい者雇用はメリットの方が大きいといわれる理由】

理由①:障がい者雇用できない場合は半永久的にマイナスの影響を受け続けてしまう |

障がい者雇用は、会社にとって大きな変化のタイミングです。変化には痛みが伴うと言いますが、障がい者雇用においてもデメリットを乗り越えれば大きなメリットを得られます。

大きな変化を乗り越えてまで、障がい者を雇用してメリットを受け取るべき理由についてみてみましょう。

3-1. 理由1:障がい者を雇用できないと半永久的にマイナスの影響がある

| 障がい者を雇用できない場合のデメリットは「半永久的」に続く |

| ●雇用人数が不足していると、毎年罰則の納付金が発生する

●決められた人数の障がい者を雇用できない場合 『障がい者雇用未達成』としてインターネット上で社名公表される |

1つ目の理由は、決められた人数の障がい者を雇用できない場合、その会社は雇用義務違反をしているとして社会的にマイナスのイメージを与えてしまうという点です。

障がい者を雇用できない場合のデメリットは、障がい者雇用の人数を達成するまで毎年発生してしまうので、半永久的に会社のイメージに影響を与えてしまいます。

ビジネスをしていく上で、社会的なイメージは会社運営に大きな影響を与えてしまうので避けたいですよね。

障がい者を雇用できないことが原因のデメリットを回避するためには、定められている人数の障がい者を雇用するしかありません。

少しでも会社に与える影響を抑えたい場合は、さまざまな方法で障がい者雇用を促進できないか試してみましょう。もちろん、障がい者を雇用できれば得られるメリットも増えていきますよ。

3-2. 理由2:障がい者雇用した時のデメリットは一時的だが、メリットは長期的に得られる

では次は、障がい者を実際に雇用した場合、デメリットとメリットそれぞれが会社に与える影響について考えてみてください。

障がい者を雇用した場合のデメリットは最初の時期に発生する一時的なものばかりです。反対に、障がい者を雇用したことで得られるメリットは長期的に継続していけます。

上記の表のように比較するとわかるように、障がい者を雇用した場合のデメリットは雇用前や雇用直後の一時的なタイミングで発生するデメリットのみです。このデメリットを解消できれば、以降は会社のプラスにつながるメリットが得られるようになっていきます。

「障がい者はデメリットがあるから不安だ」と一時的なデメリットに不安を感じるのではなく、長期的な視野で障がい者雇用について考えたうえで会社にとって大きなメリットを得られる方が良いですよね。

障がい者雇用のデメリットを不安要素にしてしまうのではなく、企業がメリットを受け取るためのチャンスと考えていきましょう。

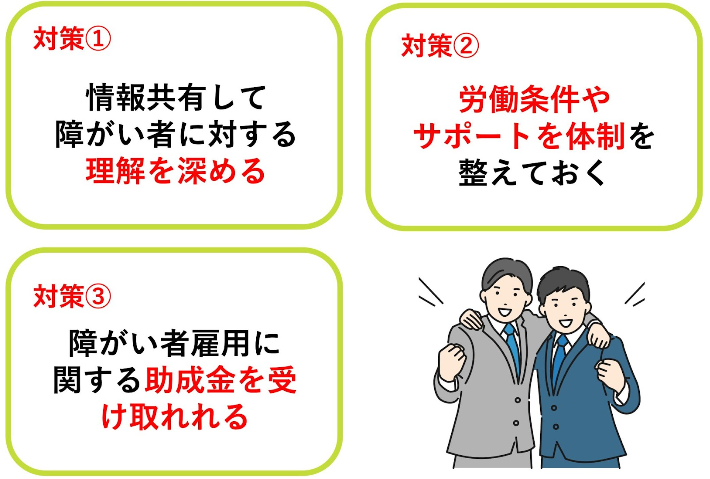

4. 障がい者雇用のデメリットを減らすためにできる対策3つ

ここまで紹介してきた障がい者雇用における企業側のデメリットを解消して、長期的なメリットに変えるためには、大きく分けて3つの対策があります。

| 障がい者雇用のデメリットを減らす対策 |

| 障がい者雇用の企業方針や計画を社内で共有して理解を深める |

| 障がい者が働きやすい環境や、サポートできる体制や制度を整えておく |

| 障がい者の職場定着を促進するために、障がい者就労支援機関などを効果的に活用する |

障がい者雇用を促進して、働いている社員だけではなく企業全体に対するメリットを得るためにも、適切な対策をしていきましょう。

4-1. 社内理解を深めるために社内方針や計画を共有する

障がい雇用に対する企業の方針や計画を社内で共有すると、社員全員で障がい者に対する理解を深められるので、思い込みや勘違いを防げます。

たとえば以下のような情報を社内で共有しておくと、障がい者雇用に対する理解をより深めていけますよ。

【社内理解を深めるために共有したい情報】

|

障がい者雇用は、障がい者を採用したら終了というわけではありません。障がい者に職場に定着して働き続けてもらうためにも、障がい者とストレスなく一緒に働ける状態を作らなければいけないのです。

障がい者の職場定着率をあげて、最大限のメリットを得るためにも障がい者雇用に対する理解を社内全体で深めていきましょう。

4-2. 障がい者が働きやすい環境やサポート体制を整える

障がい者雇用を促進するためには、障がい者が「働きやすい」と感じられる労働条件や職場環境などを整える必要があります。

もちろん、労働条件や職場環境を整えるためには多少の労力と人員を確保しなければいけません。しかし、事前に環境や体制をしっかりと整えておけば、デメリットで挙げられていた環境改善を何度も繰り返す必要もないのです。

「何をしたらいいのだろう?」と右往左往して無駄な時間を使わないためにも、どのような箇所を整えるべきか把握しておきましょう。

【整えるべき環境・制度・サポート体制】

|

一般社員を雇用する場合には考える必要がないことも、障がい者を雇用する際には再考しなければいけません。なぜなら、一般的な労働条件は障がい者にとってはハードルが高くなってしまう場合が多いからです。

「労働条件や環境が合わないので、仕事がつらい」というように障がい者が感じてしまうと、最終的に離職してしまう可能性が高くなってしまいます。

障がい者が働きやすい環境や体制を整えることで、デメリットを減らして

- 障がい者の定着率をあげる

- 障がい者雇用未達成を避ける

- 一般社員と障がい者雇用社員の両者がストレスなく働ける

というようなメリットを受け取れるようにしていきましょう。

4-3. 職場定着を促進するために障がい者就労支援機関を活用する

障がい者雇用のデメリットを減らすためには、専門知識無しでは対応できない場合もあります。効率よく効果的に障がい者雇用をするためには、障がい者雇用をサポートしてくれる就労支援機関などを活用するのがおすすめです。

【障がい者支援期間の例】

|

上記の例は、一般的に知られている障がい者就労支援機関の一例です。地域や自治体によっては、障がい者就労をさまざまな方法でサポートしてくれる制度が用意されているので、積極的に活用していきましょう。

5. 障がい者雇用で悩んだら、「農園型障がい者雇用支援サービス」におまかせ

障がい者雇用におけるデメリットとメリットを理解したところで、「障がい者を雇用したいけれど、なかなか上手くいかない」と悩んでいる企業も少なくありません。

そのような場合は、障がい者雇用支援サポートを提供している株式会社JSHの「コルディアーレ農園(農園型障がい者雇用支援サービス)」におまかせください。

| コルディアーレ農園(農園型障がい者雇用支援サービス)の特徴 |

|

近年、厚生労働省が推進している障がい者テレワークを活用することで、遠隔地にいる障がい者を企業が雇用できるようになりました。

コルディアーレ農園(農園型障がい者雇用支援サービス)では、豊富な雇用実績と専門知識で、企業の障がい者雇用を支援しています。自社では解決できない障がい者雇用に関する悩みを根本的に解決してくれるので、障がい者雇用促進の方法のひとつとして注目を集めているのです。

5-1. 地方の障がい者を都市部の企業が雇用できる

都市部などの遠隔地にある企業が「コルディアーレ農園」を利用すると、九州エリアで展開している農園で働きたいと感じている障がい者をテレワーカーとして雇用できます。

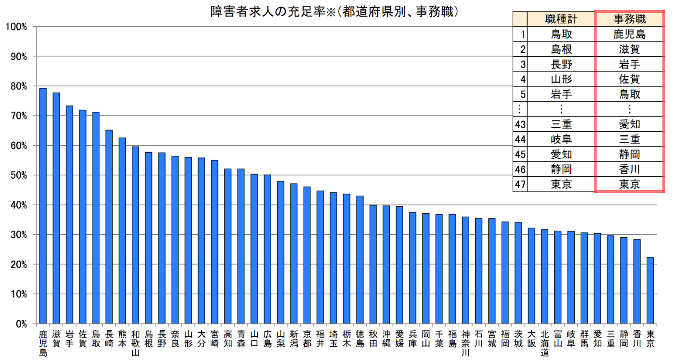

このような、地方の障がい者雇用支援サービスに注目が集まっている理由は、地方の方が都市部より障がい者を雇用できる可能性が高いからです。

出典:今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書の概要

厚生労働省が発表した地域別の障がい者求人の充足率をみてみると、東京や大阪などの都市部の障がい者雇用率が低いことがわかります。その反面、地方ほど雇用率が高く「働きたいと思っている障がい者」が多いのです。

なかなか障がい者を雇用できないと悩んでいる企業は、障がい者テレワーク制度を活用して地方の障がい者を雇用することを検討してみましょう。

5-2. 障がい者の健康面をしっかりとサポート

コルディアーレ農園では、障がい者が安心して働ける環境を作るために、看護師と専門知識を持った社員が現場でサポートをしてくれます。

【コルディアーレ農園で行っている健康管理】

|

自社で障がい者を雇用した場合、障がい者の健康管理も責任を持って行わなければいけません。

しかし、コルディアーレ農園では専門知識を持ったスタッフと看護師が毎日サポートしてくれるので、障がい者がストレスを抱えたことが原因で離職してしまうのを防げるのです。

5-3. 障がい者雇用に必要な勉強会の開催

株式会社JSHでは、定期的に障がい者を雇用するために必要な障がい者雇用に関する勉強会の実施をしています。障がい者雇用の理解を深めて、効果的に障がい者を雇用するためには、企業側の学ぶ姿勢も大切なのです。

【実施している勉強会】

|

専門知識を持ったスタッフから直接指導を受けることで、効率よく障がい者雇用に対する理解を深めていけます。

5-4. Webを活用した障がい者雇用サポートの徹底

障がい者をテレワークで雇用するのでWebを活用することで遠隔地の企業と障がい者をつなげ、効率的に業務の管理ができます。

【Web業務管理の例】

|

しっかりしたWeb業務管理で、遠隔地から障がい者を雇用している企業でも安心して業務管理を行えます。

このように様々な知識と技術を活用しながら障がい者テレワーク制度のメリットを最大限に活用して、企業の障がい者雇用を支援してくれるのがコルディアーレ農園の特徴です。

|

障がい者の雇用から定着まで 企業と障がい者に寄り添う「コルディアーレ農園」 |

|

「コルディアーレ農園」とは、弊社株式会社JSHが提供している地方の農園を活用した新しい障がい者雇用支援サービスです。 すでに100社以上の導入実績を誇り、600名以上の障がい者を雇用してきました。自社で障がい者を雇用する際の負担を軽減しながら障がい者雇用を促進するために、専門知識と実績を活かした安心のサービスを提供しています。 障がい者雇用で悩んでいる方は、地方の障がい者を雇用できる新しい障がい者雇用「コルディアーレ農園」についてお気軽にお問い合わせください。

|

この記事では、障がい者雇用のデメリット・メリットと対策について紹介してきました。

| 障がい者雇用の企業側が抱えるデメリット4つ |

| 障がい者雇用人数が不足した場合、罰則として納付金を支払う |

| 障がい者雇用未達成の場合、インターネットで社名公表される |

| 障がい者を雇用するための職場環境改善のために、時間と労力が必要 |

| 障がい者への理解不足で、一般社員と障がい者でのトラブルが発生する |

| 障がい者雇用の企業側が得られるメリット4つ |

| 障がい者に割り振る仕事を探すための業務見直しで、業務全体の生産性アップ |

| 障がい者を雇用したことで、多様性のある組織づくりができる |

| 障がい者雇用が社会貢献につながるので、企業価値の向上になる |

| 障がい者を雇用することで、関連する助成金を受け取れる |

「障がい者雇用は大変だ」「障がい者雇用しなければいけないけれど不安」というように、障がい者雇用に対してネガティブなイメージを抱えている企業は少なくありません。

障がい者を雇用するためには、環境改善や業務の見直しなど時間と労力を一時的に使う必要があります。しかし、その結果企業が得られるメリットはとても大きいのです。

この記事で紹介してきた内容を参考にして、障がい者雇用におけるデメリットを減らして最大限のメリットを得られるように試してみてくださいね。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度