コラム詳細

2024/01/10

autorenew2025/12/25

障害者トライアル雇用の全ガイド|期間・求人・助成金を含む制度内容

「障害者トライアル雇用ってどんな制度?」

「期間は何か月?助成金はどれくらい支給されるの?」

障がいがある方やそのご家族、障がい者雇用を進めたい企業の担当者の方が、障害者トライアル雇用について知りたくて、この記事に辿り着いたことと思います。

障害者トライアル雇用とは、原則3か月間のトライアル雇用期間を経て、障がい者の適性や能力を見極め、継続雇用に繋げるきっかけを作ることを目的とした制度です。

出典:厚生労働省「トライアル雇用」

正式な雇用契約を締結する前に、お試しのトライアル雇用期間を利用できるため、この期間に障がい者も企業もお互いに対する理解を深め、雇用における不安を軽減できます。

障害者トライアル雇用期間は、対象者1人当たり月額最大4万円(最長3か月)の助成金が支給されるのも、企業にとっては、前向きに障がい者雇用を進めるチャンスになります。

ただし、助成金申請の手続きには手間がかかるだけでなく、障害者トライアル雇用をおこなう際には、障がい者の特性に応じた配慮も不可欠です。

このようなメリット・デメリットや、助成金に関する注意点も踏まえた上で、障害者トライアル雇用を進めるか決めることをおすすめします。

そこで、この記事では、障害者トライアル雇用をより深く理解して、障がい者雇用を進められるように、以下のポイントについて詳しく解説します。

| 本記事のポイント |

| ・障害者トライアル雇用の目的や対象者、期間、助成金がわかる ・障害者トライアル雇用後の継続雇用率の高さがわかる ・障害者トライアル雇用のメリット・デメリットがわかる ・障害者トライアル雇用の求人から採用、助成金申請までの流れがわかる ・障害者トライアル雇用で助成金受給における注意点がわかる ・障害者トライアル雇用の有効活用事例を参考にできる ・障害者トライアル雇用のために整えるべき体制についてわかる |

障害者トライアル雇用を活用して障がい雇用を進められるように、ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。

【目次】

4.障害者トライアル雇用の求人から採用、助成金申請までの流れ

冒頭でもお伝えしたように、障害者トライアル雇用とは、原則3か月間のトライアル雇用期間を経て、障がい者の適性や能力を見極め、継続雇用に繋げるきっかけを作ることを目的とした制度です。

障害者トライアル雇用について理解を深めるために、以下の4点から詳しくご紹介します。

| (1)トライアル(お試し)期間で障がい特性と仕事内容の適性を見極められる (2)トライアル雇用の対象となる障がい者は種類・原因を問わない (3)トライアル期間は原則3か月(最長6か月・12か月)利用できる (4)トライアル雇用期間中は企業に助成金(基本は月額最大4万円)が支給される |

1-1.トライアル(お試し)期間で障がい特性と仕事内容の適性を見極められる

障害者トライアル雇用では、トライアル(お試し)期間を利用できるので、障がい特性と仕事内容の適性を見極めることができます。

トライアル(お試し)期間を利用すると、障がい者や企業の方が障がい者雇用に対してかかえている以下のような悩みの解消や軽減を図れます。

| 障がい者視点 | ・初めての就職で、職場での仕事ができるか不安を感じている ・どのような仕事が向いているか、わからない ・訓練してきた内容が実際に役立つのか、不安を感じている |

| 企業視点 | ・障がい者への接し方や、雇用管理(サポート)の方法がわからない ・障がいに応じた配慮事項がわからない ・どのような仕事を担当させればよいのか、わからない |

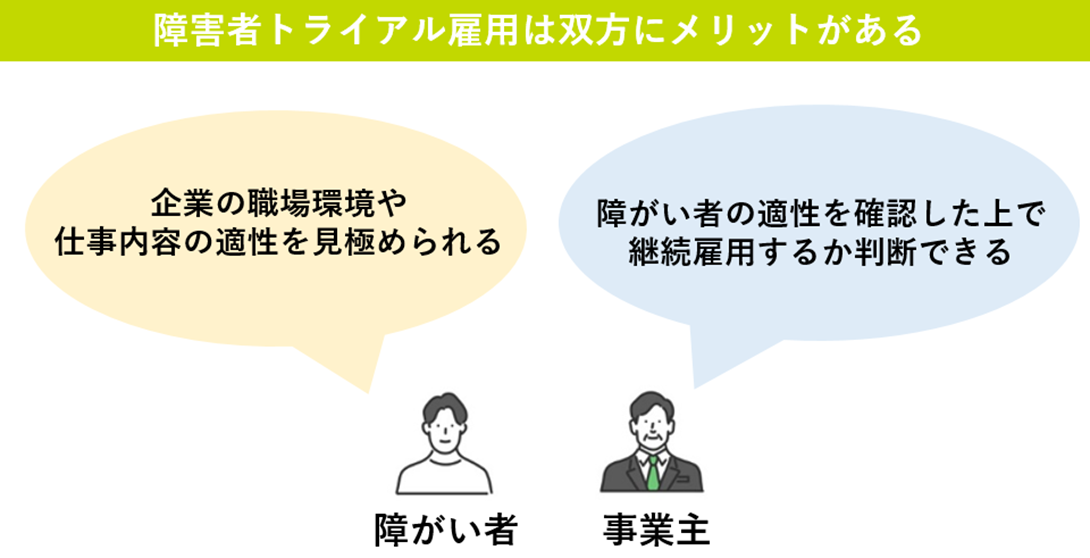

正式な雇用契約を結ぶ前にお試しのトライアル雇用期間があることで、障がい特性と仕事内容の適性を見極められるので、以下のように、障がい者と企業の双方にメリットがあるのです。

1-2.トライアル雇用の対象となる障がい者は種類・原因を問わない

障害者トライアル雇用の対象となる障がい者は、障がいの種類や程度を問われません。

障害者の雇用の促進等に関する法律の第2条第1号に定める人で、以下のいずれかに1つに当てはまり、障害者トライアル雇用を希望する方が、対象となります。

| ・これまで働いたことのない職業に挑戦してみたい障がい者 ・過去2年以内に2回以上離転職を繰り返し、長く働き続けられる職場を探している障がい者 ・働いていない期間が6か月を超え、再び就職しようと考えている障がい者 ・重度身体障がい・重度知的障がい・精神障がいのいずれかのある障がい者 |

障がいの種類や程度は問われないので、就職に大きな不安を抱いていたり、障がいが理由で就職の難しさを感じたりしている方は、障害者トライアル雇用を活用してみましょう。

| 短時間なら働ける障がい者には「障害者短時間トライアル雇用」もある |

| 短時間なら働ける障がい者には、「障害者短時間トライアル雇用」という制度も用意されています。

精神障がいや発達障がいがある方は、週20時間以上の就業時間での勤務が難しい場合も少なくないからです。 障害者短時間トライアル雇用であれば、週10~20時間の短時間雇用から開始して、職場への適応状況や体調に応じて、トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指せます。 なお、助成金の支給額は、対象者1人当たり月額最大2万円(最長12か月)支給されます。 支給額は障害者トライアル雇用の半額ですが、支給期間は4倍と、適性を見極められる期間が長く設定されているので、障害者短時間トライアル雇用についても、知っておきましょう。 |

1-3.トライアル期間は原則3か月(最長6か月・12か月)利用できる

障害者トライアル雇用期間は、原則3か月間ですが、以下の場合は期間の延長が可能です。

| 精神障がい者の場合 | 最長12か月 |

| テレワークによる勤務の場合 | 最長6か月 |

参考:厚生労働省『障がい者のテレワーク推進のため「障害者トライアル雇用」を拡充します』

厚生労働省「障害者雇用の現状」によると、障がい者の職場定着率は、精神障がい者がもっとも低いため、トライアル雇用期間は最長12か月まで延長できるようになっています。

障がい特性により通勤が困難な方や在宅勤務を希望する方は、企業ごとに異なるテレワーク環境に適応できるか見極めるには3か月では足りない場合があるため、最長6か月まで延長できます。

このように、障がいや勤務形態に応じたトライアル雇用期間を通して、障がい者と企業がお互いの理解を深めることができるので、継続雇用に繋がりやすくなるのです。

1-4.トライアル雇用期間中は企業に助成金(基本は月額最大4万円)が支給される

障害者トライアル雇用をすると、トライアル雇用期間中は企業に助成金が支給されます。

障がい者雇用にかかる費用の全額を負担しなければならないと、消極的になってしまう企業も、助成金が支給されるのであれば、前向きに検討できるケースもありますよね。

助成金の支給額は、以下の通りです。

| 対象者1人当たり | 月額最大4万円(最長3か月間) |

| 精神障がい者を初めて雇用する場合 | 月額最大8万円(最大8万円×3か月、その後4万円×3か月) |

参考:厚生労働省『「障害者トライアル雇用」のご案内』

精神障がい者は最長12か月のトライアル雇用期間を活用できますが、助成金が支給されるのは、6か月間に限られます。

対象者1人当たり月額最大4万円というのは、以下のように、受給額は出勤予定日が分母、出勤日が分子となって、その比率によって決まる仕組みだからです。

| 出勤日/出勤予定日 | 受給額(月) |

| 75%以上 | 4万円 |

| 50~75%未満 | 3万円 |

| 25~50%未満 | 2万円 |

| 25%未満 | 1万円 |

企業の方は、障がい者の継続雇用のきっかけとして、助成金が支給される障害者トライアル雇用を導入を検討しましょう。

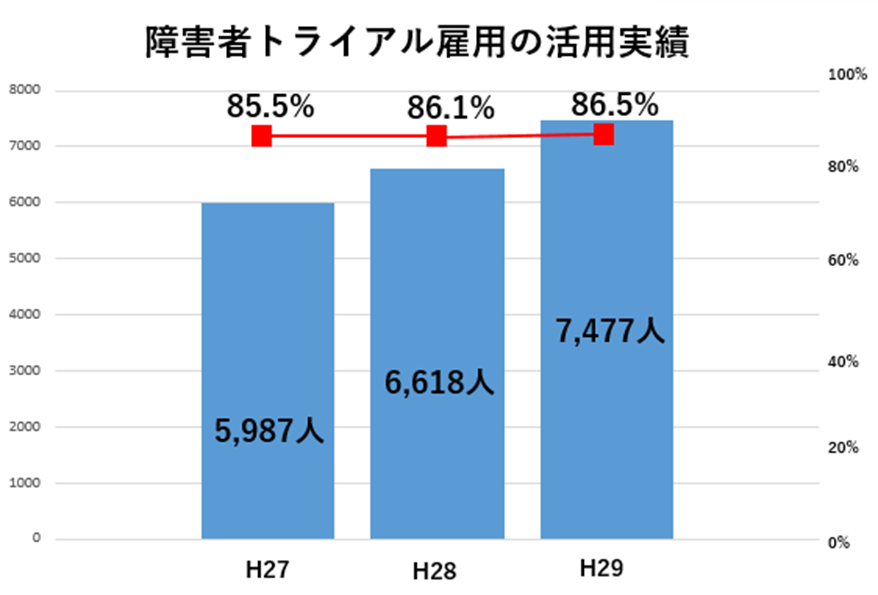

障害者トライアル雇用について理解が深まってきたところで、実際にはどれくらいの障がい者が継続雇用に繋がっているのか、気になりますよね。

障害者トライアル雇用後の継続雇用率は非常に高く、以下のように、85%以上となっています。

参考:厚生労働省『「障害者トライアル雇用」のご案内』

障害者トライアル雇用を利用する障がい者が年々増加する中で、85%以上もの継続雇用率を維持しているのは、この制度をきっかけに、企業と障がい者がお互いに理解(相互理解)を深められていることを表しています。

多くの障がい者が、トライアル雇用期間終了後も、一戦力として企業で活躍しています。

障害者トライアル雇用後の雇用継続率がいくら高いと言っても、メリットやデメリットを踏まえなければ、総合的な判断はできないかと思います。

そこで、障がい者側と企業側に分けて詳しくご紹介します。

3-1.障がい者側のメリット・デメリット

障害者トライアル雇用を利用する障がい者側のメリット・デメリットは、以下の通りです。

| メリット | ・職場の雰囲気が自分に合っているか確認できる ・仕事内容が自分に合っているか確認できる |

| デメリット | ・トライアル雇用期間終了後に、継続雇用されるかわからない |

トライアル雇用期間終了後の継続雇用率は85%以上と非常に高いですが、障がい者が職場環境に馴染めなかったり、適性のある仕事がないと判断されたりすると、継続雇用されない場合があります。

その場合は、自信を失ってしまうかもしれませんが、継続雇用に至らなかったケースでは、企業側の体制が整っていなかったことが少なくありません。

障害者トライアル雇用を利用する際には、4-2.就職を希望する障がい者がハローワークで求人票に応募するでお伝えする求人の見るべきポイントを確認し、働くイメージが湧く企業を選びましょう。

3-2.企業側のメリット・デメリット

障害者トライアル雇用を利用する企業側のメリット・デメリットは、以下の通りです。

| メリット | ・障がい者が現場で働けるかの適性や、必要な支援措置を確認できる ・適性を確認することで、障がい者雇用で抱えている不安を解消できる ・継続雇用前に業務のミスマッチを発見して改善できれば、早期離職を防止できる ・従業員の障がい者雇用に関する理解が深まる・労働人材を確保できる※助成金について ・助成金によって、障がい者雇用にかかるコストを抑制できる |

| デメリット | ・求人数以上のトライアル雇用の実施はできない ・書類選考ではなく選考面接を行わなければならない ・就業にブランクがある障がい者が多いため、仕事に慣れさせるまでに時間がかかる ・サポート担当者を配備しなければならず、人的リソースやコストが割かれる※助成金について ・助成金を受給するための書類作成やスケジュール管理に手間がかかる ・助成金受給額は出勤日数によって変わる ・企業側の理由で退職させる場合は、助成金の支給対象外となる |

どの業界においても、人材不足は大きな問題となっていますが、障がい者の適性や能力を確認した上で雇用できるというのは、人材確保に繋がります。

助成金を受給できることは、企業にとって大きなメリットですが、書類作成やスケジュール管理に手間がかかる、想定より出勤日が少ないと受給額も減る、などのデメリットもあります。

助成金については、次章で詳しく解説します。

このようなメリットとデメリットを知った上で、障害者トライアル雇用を活用するかどうか判断しましょう。

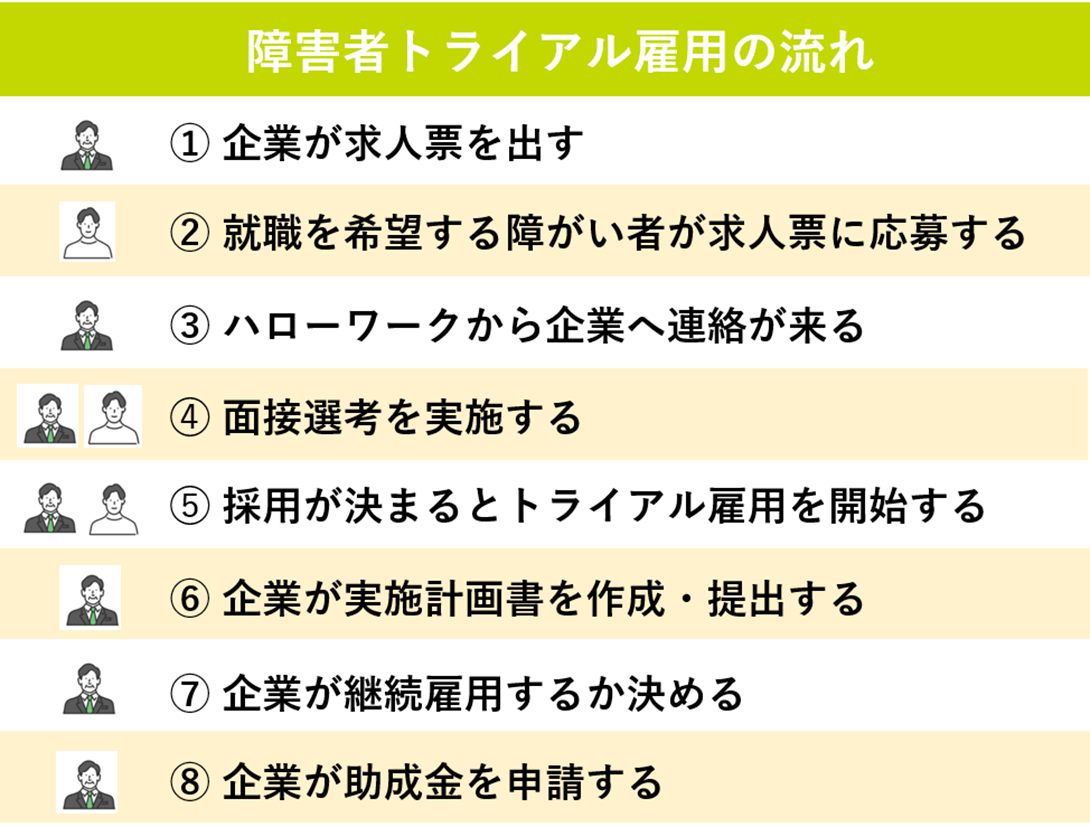

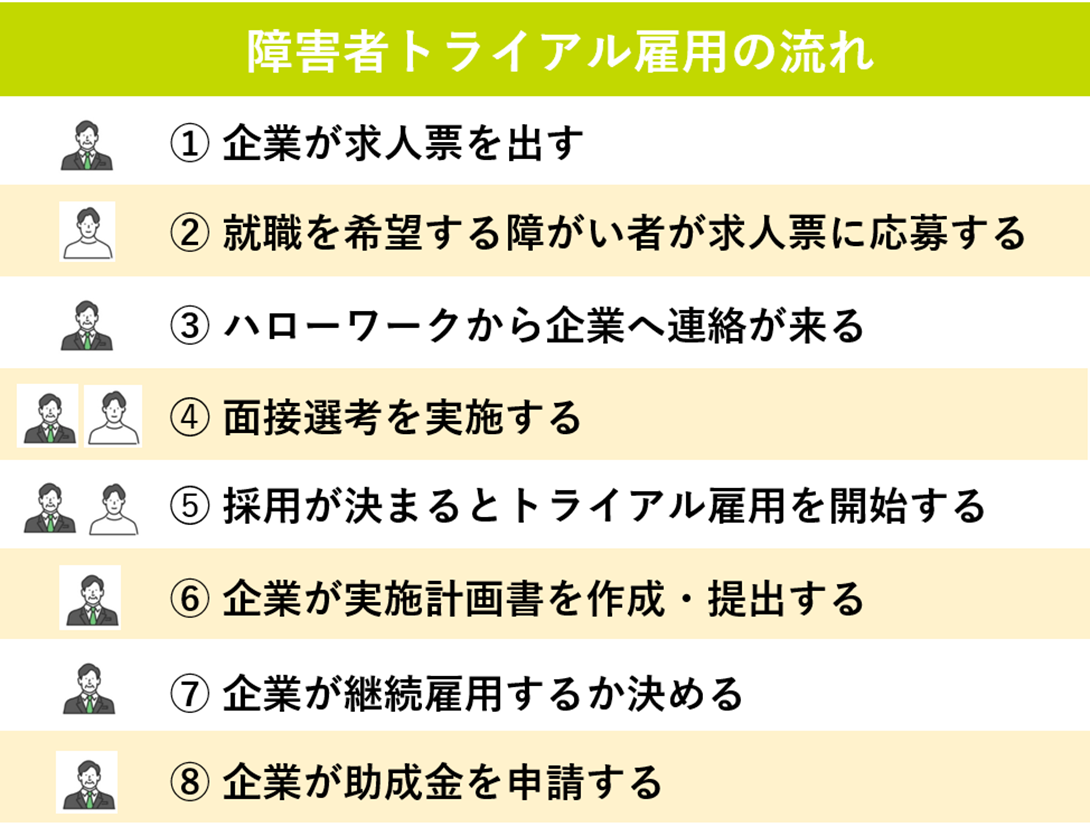

4.障害者トライアル雇用の求人から採用、助成金申請までの流れ

障害者トライアル雇用をのメリット・デメリットを踏まえて、「活用してもよさそうだ」と思っている方は多いことと思います。

実際に障害者トライアル雇用にチャレンジする前に、求人から採用、助成金申請まで、どのような流れになるのか知りたいですよね。

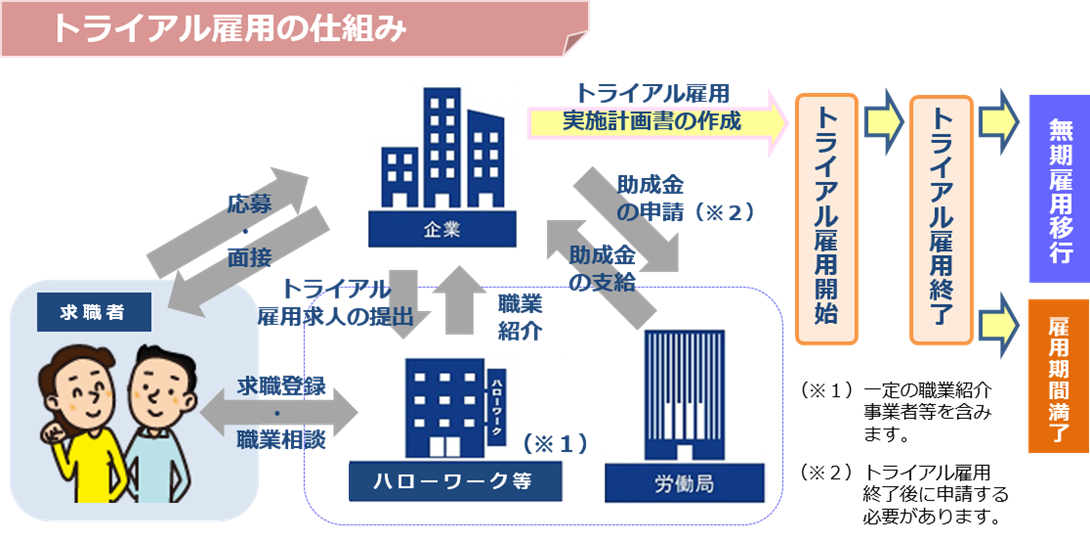

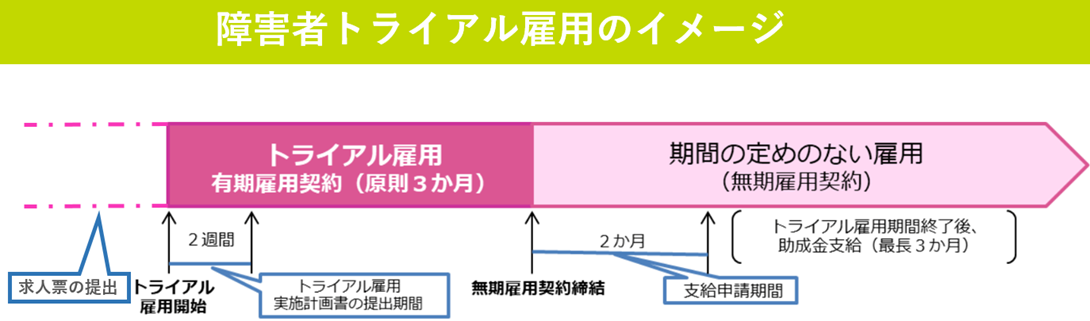

ハローワークから紹介を受けた場合、障害者トライアル雇用を進めるイメージは、以下の通りです。

参考:厚生労働省「トライアル雇用助成金のご案内」

以下の流れで進めていきましょう。

注意点も踏まえてご説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。

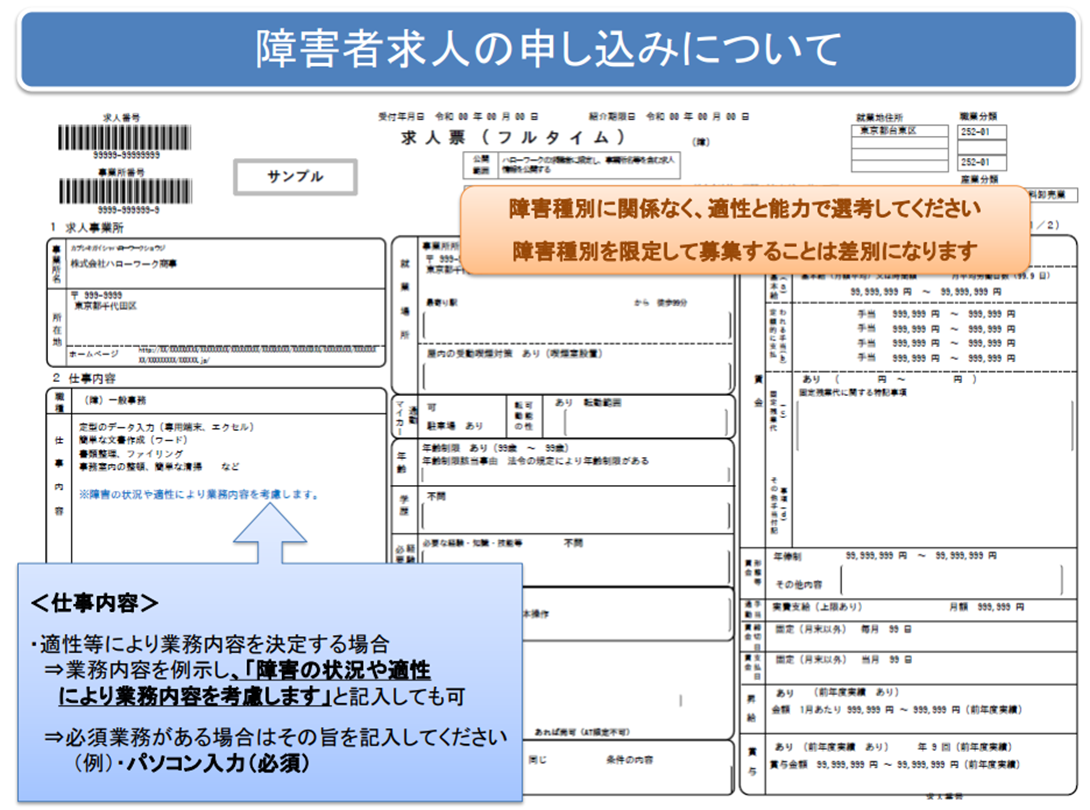

4-1.企業が求人票を出す

まずは、企業がハローワークに障害者トライアル雇用の求人票を出すことから始めます。

求人票は、事業所を管轄するハローワークのHPからダウンロードし、こちら(1・2ページ)を参考にして作成してください。

出典:厚生労働省「障害者求人の申し込みについて」

求人票を作成後、ハローワークの職員に提出する際には、必ず以下の2点を伝えましょう。

| ・障害者トライアル雇用での求人であること ・助成金の給付を希望していること |

4-2.就職を希望する障がい者が求人票に応募する

次に、就職を希望する障がい者が、ハローワークで企業の求人票に応募します。

求人票の見るべきポイントは、以下の通りです。

| 紹介期限日 | 応募者が多い場合、前倒しで締め切りになる可能性がある※記載されていない場合は、受付年月日の翌々月の末日が期限日となる |

| 就業場所 | 会社の所在地と異なる場合がある |

| 仕事内容 | わかりにくければ、ハローワークの職員を通じて企業に確認できる |

| 雇用形態 | 障害者トライアル雇用であるか確認する |

| 求める学歴や経験 | 条件を満たしているか確認する |

| 基本給・賃金形態 | わかりにくければ、ハローワークの職員を通じて企業に確認できる |

| 就業時間 | 希望する範囲内か確認する |

| 休日 | 年間休日数や事業所カレンダーを確認する |

| 従業員人数・男女比率 | 知っておくと、実際に働くイメージが湧きやすくなる |

| 選考方法 | 面接の他に、筆記試験が実施される場合がある |

応募する前に、希望する条件を満たしているか確認し、わかりにくい場合はハローワークの職員を通じて企業に聞いてもらいましょう。

4-3.ハローワークから企業へ連絡が来る

就職を希望する障がい者から応募があると、ハローワークから企業に連絡がきます。

障害者トライアル雇用では、書類選考だけではなく、必ず面接選考をおこなわければいけません。

企業は、ハローワークから受け取った情報をもとに、応募のあった障がい者に面接日時を連絡しましょう。

4-4.面接選考を実施する

続いて、面接選考を実施します。

まずは、以下のように、企業は障がい者に合わせた面接の雰囲気や環境作りをしましょう。

| 身体障がい者 | ・面接時間や試験時間を長くする ・面接場所までの交通経路を予め確認しておく ・広い駐車スペースを確保しておく |

| 知的障がい者 | ・筆記試験がある場合、試験だけで採否を決めないことを伝える ・保護者などの同席を許可する ・わかりやすい図表などの資料を使って、会社や業務の説明をする |

| 精神障がい者 | ・緊張させないように、和やかな雰囲気作りをする ・保護者や支援機関の担当者に同席してもらう ・他者が出入りしない静かな部屋でゆっくり面談をおこなう |

面接選考で確認すべきポイントは、以下の通りです。

| ・障がいと治療の状況 ・業務中に通院が必要になることがあるか ・希望する仕事と、障がいによりできない仕事は何か ・必要となる支援はどんなことか ・通勤方法、日常生活でできることと、できないこと ・適切なコミュニケーション方法 |

障がいや体調についてはセンシティブな情報もありますが、実際に雇用することを想定して、聞くべきことは確認しておくことが重要です。

面接選考でのチェックポイントや採用ルートについては、「障がい者の採用」を全解説|採用ルートや募集までの流れ、チェックポイントは? 」で詳しくご紹介しているので、参考にしてみてください。

4-5.採用が決まるとトライアル雇用を開始する

選考によって正式に採用が決まると、障害者トライアル雇用を開始します。

障がい者に支援機関の担当者がしばらく同行する場合もありますが、障がい者がいつでも相談できるように、同じ部署内のサポート担当者を付けましょう。

日頃から近くで仕事をする様子を見守り、困ったときにはすぐに手を差し伸べてくれる存在がいると、障がい者が職場環境や仕事に馴染みやすくなります。

ただし、サポート担当者1人だけでは負担が大きい場合があるので、部署全体で、障がい特性やコミュニケーション方法などを共有することが大切です。

4-6.企業が実施計画書を作成・提出する

障害者トライアル雇用が開始したら、2週間以内に、企業は実施計画書を作成して、採用した障害者を紹介したハローワークに提出しなければなりません。

障がい者本人や支援機関の担当者と一緒に、細かい内容を決めていきましょう。

必要となる実施計画書は以下の3種類です。こちらからダウンロードしてお使いください。

| 共通様式第1号 | トライアル雇用実施計画書 |

| 実施様式第1号 | トライアル雇用対象者確認票 |

| 実施様式第2号 | トライアル雇用助成金支給対象事業主要件票 |

参考:厚生労働省「トライアル雇用助成金の申請様式ダウンロード」

提出の際には、実施計画書に、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付しましょう

4-7.企業が継続雇用するか決める

原則3か月の障害者トライアル雇用が終了する前に、企業はその障がい者を継続雇用するかを決めます。

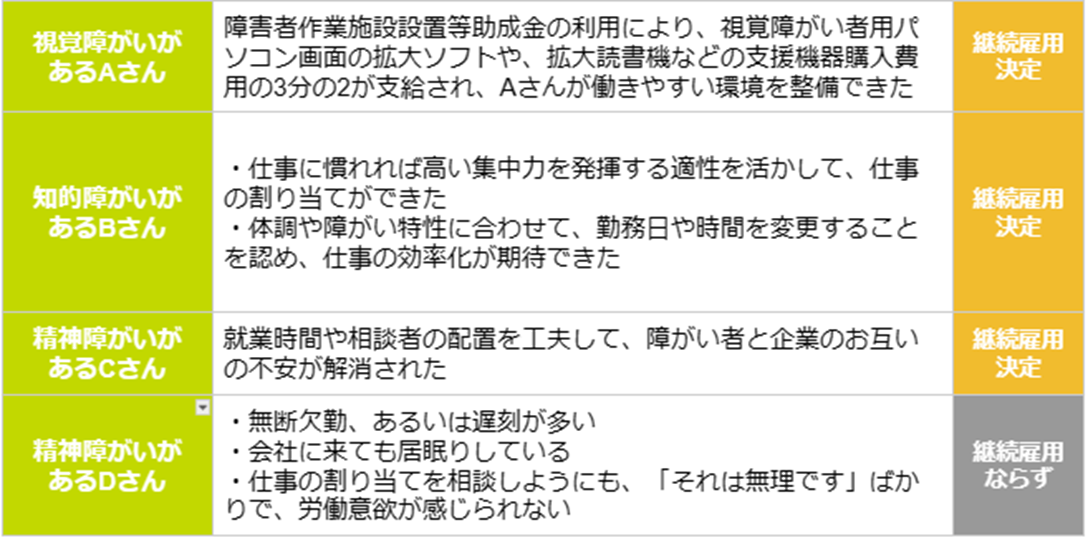

継続雇用するかどうかは、以下の事例を参考にしつつ、障がい者本人の意向や、就労移行支援事業所の担当者、ハローワークの職員に相談して決めましょう。

【障害者トライアル雇用後の継続雇用をする・しないの事例】

継続雇用する場合は、継続雇用契約を締結しましょう。

4-8.企業が助成金を申請する

継続雇用する・しないに関わらず、障害者トライアル雇用が終了したら、2か月以内に事業所を管轄するハローワーク、もしくは労働局に助成金を申請しましょう。

申請期限を過ぎると、助成金を受け取れなくなります。

助成金申請の際に必要となる書類は以下の2種類です。こちらからダウンロードしてお使いください。

| 共通要領様式第1号 | 支給要件確認申立書 |

| 共通様式第2号 | トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書 |

参考:厚生労働省「トライアル雇用助成金の申請様式ダウンロード」

なお、障害者トライアル雇用の途中で継続雇用に切り替えた場合や、自己都合で離職してしまった場合は、助成金の支給申請期間が変わります。

すぐに採用した障害者を紹介されたハローワークに連絡しましょう。

障害者トライアル雇用のメリット・デメリットを理解したうえで、「障害者トライアル雇用を進めてみようか」と思った企業の方は多いと思います。

せっかく障害者トライアル雇用を進めるなら、企業の方は、助成金を受け取り損ねるようなことは絶対にしたくないですよね。

助成金を確実に受給できるように、気を付けるべき以下の注意点を4つご紹介するので、参考にしてみましょう。

| (1)求人数以上のトライアル雇用の実施はできない (2)助成金の申請は雇用終了日の翌日から2か月以内に行う (3)助成金受給額は出勤日数によって変わる (4)企業側の理由で退職させる場合は助成金の支給対象外となる |

5-1.求人数以上のトライアル雇用の実施はできない

企業は求人数以上の障害者トライアル雇用の実施はできません。もし実施すると、助成金を受給できなくなる可能性があります。

例えば、以下のような障害者トライアル雇用の活用方法はしてはいけません。

| (1)求人数が2名の障害者トライアル雇用求人に対して、3名以上のトライアル雇用を実施する (2)そのうちの2名を選んで継続雇用する |

障害者トライアル雇用期間中に障がい者都合で離職する場合については、助成金は支給されます。

「助成金をもらいつつ、効率よく障がい者を採用したい」という気持ちはわかりますが、助成金を正しく受給できるように、求人数以上の実施はしないようにしましょう。

5-2.助成金の申請は雇用終了日の翌日から2か月以内に行う

助成金の申請は、障害者トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に行わなければなりません。

2か月を過ぎると、受給できなくなってしまいます。

継続雇用する・しないに関わらず、障害者トライアル雇用が終了したら、2か月以内に事業所を管轄するハローワーク、もしくは労働局に助成金の支給申請書を提出しましょう。

5-3.助成金受給額は出勤日数によって変わる

助成金受給額は、障がい者の出勤日数によって変わります。

原則として3か月間は、対象者1人当たり月額最大4万円の助成金が受給できますが、以下のように、受給額は出勤予定日が分母、実際に出勤した日が分子となって、その比率によって決まるのです。

| 出勤日/出勤予定日 | 受給額(月) |

| 75%以上 | 4万円 |

| 50~75%未満 | 3万円 |

| 25~50%未満 | 2万円 |

| 25%未満 | 1万円 |

絶対に月額4万円受給できる訳ではないことを、覚えておきましょう。

5-4.企業側の理由で退職させる場合は助成金の支給対象外となる

企業側の理由で退職させる場合は、助成金の支給対象外となります。

まだトライアル雇用期間が残っているのに、「明日から来なくていい」などと、企業側から言い出すと、それまでの助成金も支給されなくなります。

反対に、「急に出勤しなくなった」「もう辞めたい」など、障がい者(本人)都合で離職した場合については、助成金は支給されます。

障害者トライアル雇用を利用するなら、当然ですが企業側から退職させるようなことはしないようにしましょう。

「助成金を受給できそうだし、障害者トライアル雇用を進めようかな…」と思いながらも、まだ不安がある企業の方は多いのではないでしょうか。

実際に障害者トライアル雇用を有効活用している事例があれば、参考にしたいところかと思います。

以下の3つの有効活用事例から、障害者トライアル雇用のイメージをさらに膨らませてみましょう。

| (1)障がいに合わせた環境整備を行って視覚障がい者の職場定着を実現した事例 (2)知的障がい者が企業の重要戦力になった事例 (3)不安を軽減して精神障がい者の本採用に繋がった事例 |

6-1.障がいに合わせた環境整備を行って視覚障がい者の職場定着を実現した事例

障がい特性に合わせた環境整備をおこない、障害者トライアル雇用を経て、視覚障がい者の職場定着が実現した事例です。

両眼の視野狭窄と視力低下がある視覚障がいを持つAさんを、この事業所では、まずは盲学校から依頼された職場実習を引き受けて、どのようなサポートが必要かを知ることから始めました。

| 障がい者 (Aさん) |

・身体障がい者(難病の網膜色素変性症による視覚障がい) ・卒業した特別支援学校にあるような、視覚障がい者用パソコン画面の拡大ソフトや、拡大読書機などの支援機器を必要とする |

| 企業 | ・福祉サービス業(高齢者の通所介護事業所) ・知的障がい者は雇用しているが、視覚障がい者は初めてで不安がある ・盲学校の職場実習の引き受けを通して、障がい者雇用に繋げたいと考えている |

支援機器があれば働いてもらえそうだと判断した事業所は、支援機器の貸し出し制度を利用して環境整備をおこない、障害者トライアル雇用をおこなっております。

視覚障がいがあるAさんには、以下の仕事を割り当てました。

| ・利用者へのあん摩マッサージサービス ・業務記録のパソコンへの入力 ・利用者カルテなどの書類確認 |

障害者トライアル雇用期間中に配慮したポイントは、以下の通りです。

| ・通勤時は最寄り駅から事業所まで、企業の車で送迎する ・自宅から最寄り駅までは、視覚障がい者支援ネットワークのスタッフに付き添ってもらう ・事業所内の施設は、サポート担当者による手引き誘導をおこなう ・貸し出しの支援機器を、Aさんにとって使いやすい少し暗い場所に設置する |

障害者トライアル雇用から継続雇用に移行するにあたって、支援機器の購入に踏み切りましたが、障害者作業施設設置等助成金が利用できたため、全購入費用の3分の2が支給されました。

障がい特性を理解して、それに合った環境を整備することで、継続雇用に繋がった事例となります。

6-2.知的障がい者が企業の重要戦力になった事例

障害者トライアル雇用を通じて、続けて2名の知的障がい者を継続雇用し、この2名が重要な戦力になっている事例で す。

この企業では、以下のように、以前に障害者トライアル雇用で継続雇用した障がい者がやむなく退職するなど、苦労した経験がありました。

| 障がい者 (Bさんともう1人) |

・知的障がい者 ・二人ともB型就労継続支援事業所の利用者 |

| 企業 | ・製材業(木材加工) ・障害者トライアル雇用から障がい者を雇用したものの、調子(状態)の良いときと悪いときの差があり、やむなく退職するなど、雇用継続に苦労した経験がある |

しかし、Bさんが「ここで働きたい」と強い意欲を見せたため、再度、障害者トライアル雇用の活用に踏み切ったそうです。

知的障がい者の仕事に慣れれば高い集中力を発揮する適性を活かして、以下の仕事を割り当てました。

| ・木材を並べて梱包する ・加工した材木のささくれを取る |

丁寧な仕事は同僚から信頼され、出荷先からも高い評価を得ています。

障害者トライアル雇用期間中に配慮したポイントは、以下の通りです。

| ・通常は8時出勤だが、季節の変わり目は心身の不調を感じやすいため、体調に合わせて勤務時間の変更を認める ・Bさんは周囲に人がいると作業が慎重になり過ぎて作業効率が落ちるため、勤務日の柔軟な変更を認める ・集中力が高く、休憩の指示を出さなければ作業を続けてしまうため、声掛けを忘れない ・安全面に配慮するため、刃物に向き合うようなポジションは避ける |

人材不足により多くの製材所数が減少する中、2名の障がい者はこの企業にとって欠かせない戦力となっているのです。

6-3.不安を軽減して精神障がい者の本採用に繋がった事例

障がい者雇用の拡大を目指している企業が、精神障がいがあるCさんを紹介され、お互いの不安を軽減するために、障害者トライアル雇用の活用に踏み切った事例です。

以下のように、当初は、障がい者本人も企業の方も不安を抱えていました。

| 障がい者 (Cさん) |

・精神障がい者 ・製造業での職務経験がある ・病気で退職後、療養を経て、就労移行支援事業所を利用して再就職を目指す ・企業で働くことに不安を感じている |

| 企業 | ・製造業(時計や車載機器向けのアナログ半導体製品の製造) ・既に身体障がい者2名を雇用している ・障がい者雇用を拡大したくて、ハローワークに求人を出すとともに、近隣の就労移行支援事業所にも募集活動を行う ・ハローワークを通じて就労移行支援事業所を利用していたCさんを紹介されたが、精神障がい者の雇用は初めてで不安を感じている |

お互いの不安を軽減できるように、障害者トライアル雇用を活用することになったのです。

精神障がいを持つCさんには、本人の意向や移行支援の担当者の意見を踏まえて、梱包用の箱を作る作業を割り当てました。

障害者トライアル雇用期間中に配慮したポイントは、以下の2つです。

| ・負担軽減のため、就業時間は9~16時に設定する ・指示者(兼相談者)を明確にして、作業の段取りが混乱しないように注意する |

障害者トライアル雇用を活用した結果、お互いの不安が軽減され、本採用にスムーズに移行できました。

本採用から半年経過後も、大きな問題は発生しておらず、勤務時間も9~17時と、フルタイムに近い勤務が可能となっています。

有効活用事例を見て、「うちの会社でも障害者トライアル雇用を進められそう!」と思った企業の方は多いことと思います。

ここで重要なのは、障害者トライアル雇用を通じて職場定着するには、障がい者だけに努力を押し付けるのではなく、企業側でも体制を整えて、障がい者に歩み寄らなければならないということです。

実際に障害者トライアル雇用を始める前に、以下の3点を伝える社内説明会を行うなどして、障がい者の受け入れ体制を整えましょう。

| (1)障がいについての理解を深める (2)コミュニケーション方法を学ぶ (3)部署全体でサポートする |

7-1.障がいについての理解を深める

障害者トライアル雇用を進めるなら、採用する障がい者が決まった時点で、その人の障がいについて理解を深めることが重要です。

厚生労働省「精神障害者の離職の理由(個人的理由)」によると、職場定着率が最も低い精神障がい者の離職理由の1位が、「職場の雰囲気や人間関係や馴染むことができなかった」というものだからです。

障害者トライアル雇用で、障がい者の適性を確認して継続雇用に繋げようとしても、周囲の従業員が障がいを理解しなければ、無視や心ない発言を繰り返し、障がい者は居心地が悪く感じてしまいます。

障がいに関する以下のことを、受け入れ部署の従業員全員で共有して、理解を深めましょう。

| ・障がい特性によってできること・できないこと ・必要となるサポートやその方法・タイミング ・通院や休憩が必要なため、独自の勤務時間を設定している など |

7-2.コミュニケーション方法を学ぶ

障がいに応じたコミュニケーション方法を学ぶことも大切になります。

適切なコミュニケーション方法を知っていれば、伝えたいことを伝えられて、情報共有や意思疎通が上手くいくからです。

身体障がい者については一例ではありますが、障がい別におすすめのコミュニケーション方法は、以下の通りです。

| 身体障がい者 | 【視覚障がい】 ・声を掛けるときは自分の名前を名乗ってから話す ・場所の説明は、方向や何歩先かなど、具体的な距離を認識しやすい言葉を選ぶ ・物の説明は、具体的な表現を意識する※聴覚障がい ・手話、指文字、筆談、口の動きを読むなど、どの方法がよいか確認する ・口の動きを読む場合、ゆっくりはっきりと話すことを心がける ・筆談の場合、簡潔な文を心がける |

| 知的障がい者 | ・その人がパニックになる環境を避ける ・自信を持てるように、いいところを褒める ・わかりやすい言葉で伝える |

| 精神障がい者 | ・不安を感じさせないような穏やかな口調や対応を心がける |

障がい者の受け入れ体制を整えるために、障がいに応じたコミュニケーション方法を学びましょう。

7-3.部署全体でサポートする

障害者トライアル雇用の際には、障がい者を部署全体でサポートしましょう。

サポート担当者は配置されますが、1人では目が届かないことが多いからです。

体調面で異変があったときや、仕事で悩んでいるときなど、サポート担当者よりもすぐ隣で働いている同僚の方が気付くのが早い場合は少なくありません。

同じ部署の従業員にすべての対応を任せるのではなく、異変に気付いたときに、サポート担当者にすぐに連携してくれるように伝えておきましょう。

部署全体でサポートする体制を整えておけば、トラブルが起きてもスムーズに解決できます。

ここまで読んで、あなたの会社で障がい者が働くイメージが湧くと同時に、新たな疑問や不安が生まれた方もいることと思います。

よくある以下の5つの質問を、Q&A形式でご紹介します。

| (1)トライアル雇用期間中に障がい者都合で離職したら助成金はもらえる? (2)障がい者にどのような仕事を割り当てればいい? (3)障がい者にどのような配慮が必要? (4)トライアル雇用期間中の給料はいくら払えばいい? (5)トライアル雇用期間中の法定雇用率のカウントはどうなる? |

8-1.トライアル雇用期間中に障がい者都合で離職したら助成金はもらえる?

障害者トライアル雇用期間中に、障がい者都合で離職した場合も、助成金は受給できます。

ただし、支給申請期間が変わるので、注意が必要です。

申請期間を過ぎると、助成金を受給できなくなってしまうため、すぐに採用した障害者を紹介されたハローワークに連絡しましょう。

8-2.障がい者にどのような仕事を割り当てればいい?

配属部署内の仕事を洗い出して、障がい者の障がい特性や能力に適した仕事を割り当てましょう。

勝手な思い込みで仕事を割り当てるのではなく、仕事の作業内容や時間、優先度を比較して、現場責任者の声も取り入れながら、仕事を決めることが重要です。

なお、仕事を割り当てた後も、それぞれの障がいに合わせたサポートは必須ですし、状況に応じて別の仕事の割り当てを検討すべき場合もあります。

障がいに合わせた業務の切り出し方について詳しく説明している、「【障がい者雇用】業務の切り出しの基礎知識│正しい方法とポイント3つ」を、ぜひご覧ください。

8-3.障がい者にどのような配慮が必要?

障がいの内容や職場環境を考慮して、どのような配慮が必要で、どのように取り入れれば過度な負担がなく実現できるかを、障がい者と企業で話し合って決めましょう。

障がい別の合理的配慮事例は、以下の通りです。

| 身体障がい | 【視覚障がい】 ・通勤ラッシュを避けるため、フレックスタイムの活用や個別の時差通勤を認める ・文字ではなく、音声で説明・案内・指示を行う ・拡大文字、音声ソフトなどを導入する ・会議室の場所、備品の位置などを事前に知らせる ・必要に応じて周囲の人が誘導する※聴覚障がい ・スムーズに意思疎通できるように、携帯電話やタブレット端末に音声を文字に変換するアプリケーションをインストールして、やりとりする ・筆談やメール、PCチャットを用いてコミュニケーションをおこなう※肢体不自由 ・移動頻度の少ない仕事を割り当てる ・移動が少なくて済むように、必要な備品や書類を近くに配置する ・必要に応じてスロープや手すりを設置する ・机の高さを調整する【内部障がい】 ・障がい者本人の同意のもと、同じチーム員が通院による休暇日などを把握し、サポートできる体制を作る ・体調不良時はいつでも休憩スペースで横になって休めるようにする |

| 知的障がい | ・わかりやすい言葉や短い文章、イラストを用いて説明する ・わからないことはすぐに聞けるように、現場ごとにサポート担当者を配置する |

| 精神障がい | ・仕事の優先順位や期限を明確にしておく ・静かに休憩できる場所を確保する ・こまめに休憩を取るように声掛けする |

内部障がいは、見た目だけではわかりませんが、障がいによって体力が低下することもあるため、こまめに休憩時間を設けるなどの配慮が必要になります。

障がいに合わせて、できることから取り組んでいきましょう。

8-4.トライアル雇用期間中の給料はいくら払えばいい?

トライアル雇用期間中の給料は、労働条件や仕事内容によって人それぞれ異なりますが、当然最低賃金以上の設定にしなければなりません。

障害者基本法や障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別禁止法)で、障がいの有無や程度によって給料に差を付けることが禁止されているからです。

ただし、障害者トライアル雇用の雇用形態は、原則3か月間だけの有期契約である上に、障がい特性に合わせた労働時間となるため、一般的な給料相場より低くなっています。

以下の表は全国と障がい者の給与平均額をまとめたものです。障がい者の方のデータがやや古いですが、給与平均額に倍以上の開きがあることがわかります。

| 全国給与平均額(月) | 約38万2,000円※ | |

| 障がい者の給与平均額(月) | 約14万6,000円 | |

| 身体障がい者 | 約21万5,000円 ・30時間以上 24万8,000円 ・20時間以上30時間未満 8万6,000円 ・20時間未満 6万7,000円 |

|

| 知的障がい者 | 約11万7,000円 ・30時間以上 13万7,000円 ・20時間以上30時間未満 8万2,000円 ・20時間未満 5万1,000円 |

|

| 精神障がい者 | 約12万5,000円 ・30時間以上 18万9,000円 ・20時間以上30時間未満 7万4,000円 ・20時間未満 5万1,000円 |

|

参考:国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査」

参考:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査結果」

※年間給与平均額458万円を12か月で割り、月当たりの給与平均額を算出しています

事業所規模別の給料平均額については、「【人事向け】障がい者雇用の給料はどう決める?平均額や減額制度について解説」で詳しく説明しているので、ぜひご覧ください。

8-5.トライアル雇用期間中の法定雇用率のカウントはどうなる?

トライアル雇用期間中の障がい者については、常用雇用ではないため、カウントに入れることはできません。

民間企業の障害者法定雇用率は2.5%ですが、カウントできるのは、常用雇用している障がい者に限ります。

なお、以下のように、労働時間と障がいの重さによってカウント方法は変わります。

| 週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 |

| 身体障がい者 | 1 | 0.5 |

| 重度身体障がい者(身体障害者手帳1級・2級) | 2 | 1 |

| 知的障がい者 | 1 | 0.5 |

| 重度知的障がい者(療育手帳A) | 2 | 1 |

| 精神障がい者 | 1 | 0.5※ |

参考:厚生労働省「障害者雇用率制度について」

※精神障がい者である短期労働者で、(1)と(2)を満たす場合は、1人とカウントする

(1)新規雇入れから3年以内の人、もしくは精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の人

(2)令和5年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した人

障害者法定雇用率をクリアするなら、障害者トライアル雇用をきっかけに、継続雇用に繋げましょう。

| 障がい者雇用をためらっているなら株式会社JSHにおまかせを |

| 「障害者トライアル雇用なら、正式な雇用をする前に、障がい者の適性を確認できて良さそう。ただ、社内で障がい特性に合わせた配慮が実現できるのか」「他の従業員の理解は得られるだろうか」

といった観点から障がい者雇用をためらってしまう企業も少なくないのではないでしょうか。 そんな企業にぜひご活用いただきたいのが、JSHの障がい者雇用支援サービスです。 JSHでは、以下のように、企業は障がい者を直接雇用しながら、障がい者はJSHの地方を中心に展開している農園で働く、障がい者雇用支援サービスをご提供しています。

障がい者雇用支援サービスをご利用いただくと、企業での障がい者募集・採用の負担軽減(※ミスマッチを防ぐ)だけでなく、業務の切り出しについても頭を悩ませる必要がありません。 障がい者の視点から、安心して長く働ける環境を整備しているので、JSHにお任せください。 |

障がい者のトライアル雇用について、詳しくご説明させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしていきましょう。

障害者トライアル雇用とは、原則3か月間のトライアル雇用期間を経て、障がい者の適性や能力を見極め、継続雇用に繋げるきっかけを作ることを目的とした制度です。

対象者は、障害者の雇用の促進等に関する法律の第2条第1号に定める人で、以下のいずれかに当てはまり、障害者トライアル雇用を希望する方です。

| ・これまで働いたことのない職業に挑戦してみたい障がい者 ・過去2年以内に2回以上離転職を繰り返し、長く働き続けられる職場を探している障がい者 ・働いていない期間が6か月を超え、再び就職しようと考えている障がい者 ・重度身体障がい、重度知的障がい、精神障がいのいずれかのある障がい者 |

障害者トライアル雇用期間は、原則3か月間ですが、以下の場合は期間の延長が可能です。

| 精神障がい者の場合 | 最長12か月 |

| テレワークによる勤務の場合 | 最長6か月 |

参考:厚生労働省『障がい者のテレワーク推進のため「障害者トライアル雇用」を拡充します』

助成金の支給額は、以下の通りです。

| 対象者1人当たり※ | 月額最大4万円(最長3か月間) |

| 精神障がい者を初めて雇用する場合 | 月額最大8万円(最大8万円×3か月、その後4万円×3か月) |

参考:厚生労働省『「障害者トライアル雇用」のご案内』

障害者トライアル雇用後の継続雇用率は非常に高く、以下のように、85%以上となっています。

障害者トライアル雇用のメリット・デメリットは、以下の通りです。

| 障がい者側 | 【メリット】 ・職場の雰囲気が自分に合っているか確認できる ・仕事内容が自分に合っているか確認できる【デメリット】 ・トライアル雇用期間終了後に、継続雇用されるかわからない |

| 企業側 | 【メリット】 ・障がい者が現場で働けるかの適性や、必要な支援措置を確認できる ・適性を確認することで、障がい者雇用で抱えている不安を解消できる ・継続雇用前に業務のミスマッチを発見して改善できれば、早期離職を防止できる ・従業員の障がい者雇用に関する理解が深まる ・労働人材を確保できる ・助成金によって、障がい者雇用にかかるコストを抑制できる【デメリット】 ・求人数以上のトライアル雇用の実施はできない ・書類選考ではなく選考面接を行わなければならない ・就業にブランクがある障がい者が多いため、仕事に慣れさせるまでに時間がかかる ・サポート担当者を配備しなければならず、人的リソースやコストが割かれる ・助成金を受給するための書類作成やスケジュール管理に手間がかかる ・助成金受給額は出勤日数によって変わる ・企業側の理由で退職させる場合は、助成金の支給対象外となる |

ハローワークから紹介を受けた場合の障害者トライアル雇用の求人から助成金受給までの流れは、以下の通りです。

障害者トライアル雇用の助成金受給における4つの注意点は、以下の通りです。

| (1)求人数以上のトライアル雇用の実施はできない (2)助成金の申請は雇用終了日の翌日から2か月以内に行う (3)助成金受給額は出勤日数によって変わる (4)企業側の理由で退職させる場合は助成金の支給対象外となる |

実際に障害者トライアル雇用を始める前に、企業では以下の3点を伝える社内説明会を行うなどして、障がい者の受け入れ体制を整えましょう。

| (1)障がいについての理解を深める (2)コミュニケーション方法を学ぶ (3)部署全体でサポートする |

障がい者雇用に対して課題のある方は、株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスをぜひご検討ください。採用のミスマッチを防ぐことができ、企業にとっても障がい者にとってもメリットが生まれてまいります。

この記事を元に、障がい者雇用を進められることをお祈りしています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度