コラム詳細

2024/06/12

autorenew2025/11/14

障がい者の法律の完全リスト【2024年】制定目的や対象者、徹底解説

「コンプライアンス違反が気になるので、障がい者に関する法律はどんなものがあるのか把握したい」

「私が置かれた状況で、知っておくべき障がい者関連の法律はどれ?」

企業で障がい者雇用を担当している方や、障がいのある方やそのご家族が、障がい者に関する法律にはどのようなものがあるのか知りたくて、検索されたのではないでしょうか。

結論から言うと、障がい者に関する法律は、合計17あります。 (2024年4月現在)

17も法律があると知って、「そんなにたくさんあると、読む気をなくしてしまう…」と思った方もいるかもしれません。

確かに条文は難解に感じられますが、皆様がなぜ障がい者の法律を知りたいのか、目的がはっきりしていれば、要点を把握するのはそこまで大変ではないはずです。

17の法律を、所管官庁ごとにまとめると、以下の通りです。

※ピンポイントで気になる法律がある方は、青字下線部をクリックすれば、記事の該当ページに飛ぶことができます。

ただし、全部を理解するのは非常に時間がかかる上に、皆様にとって現時点では必要のない情報もあるので、一気に全てを読む必要はありません。

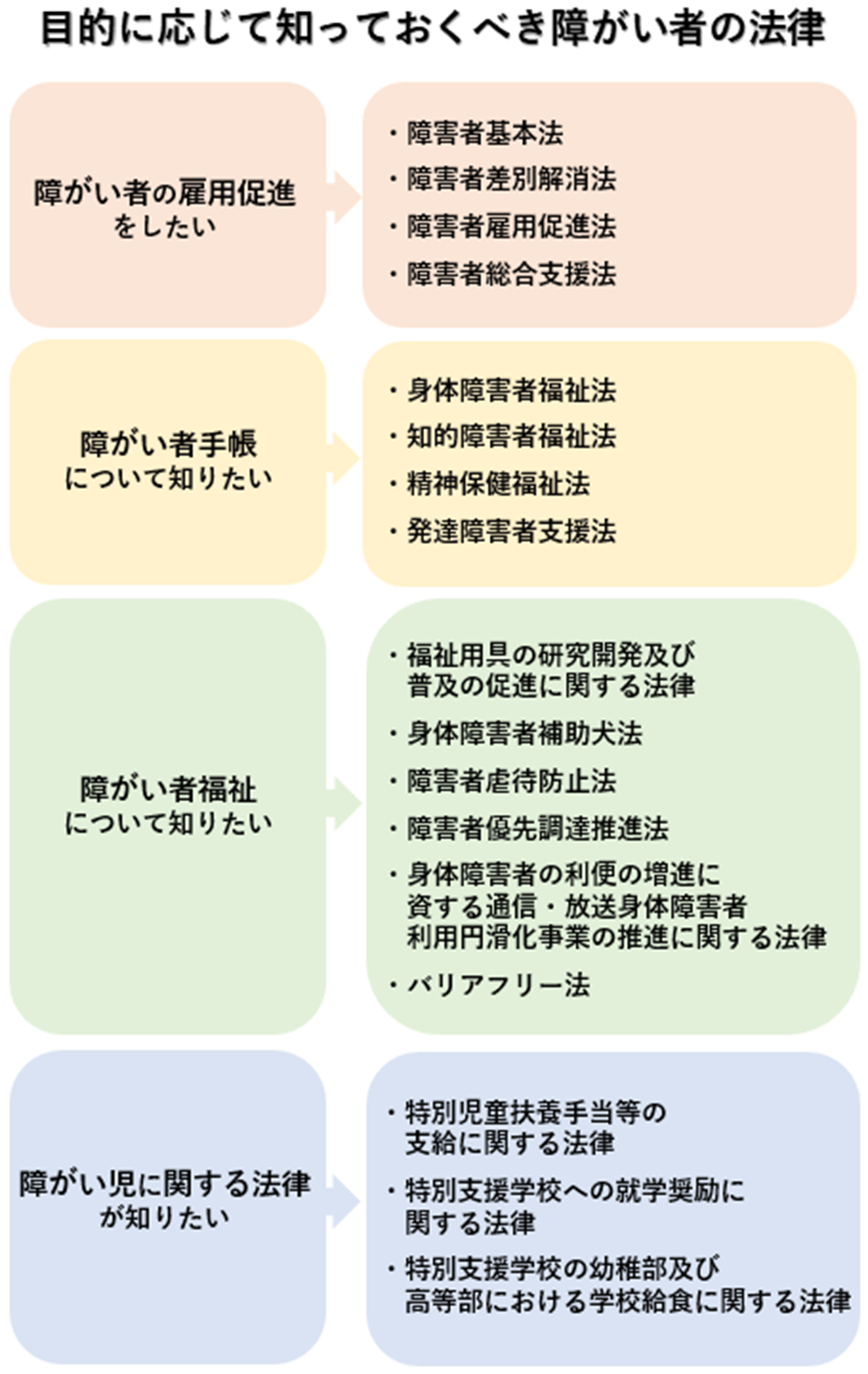

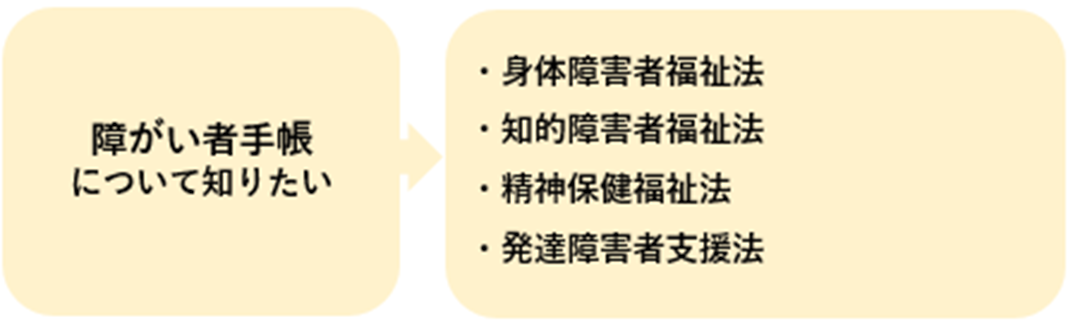

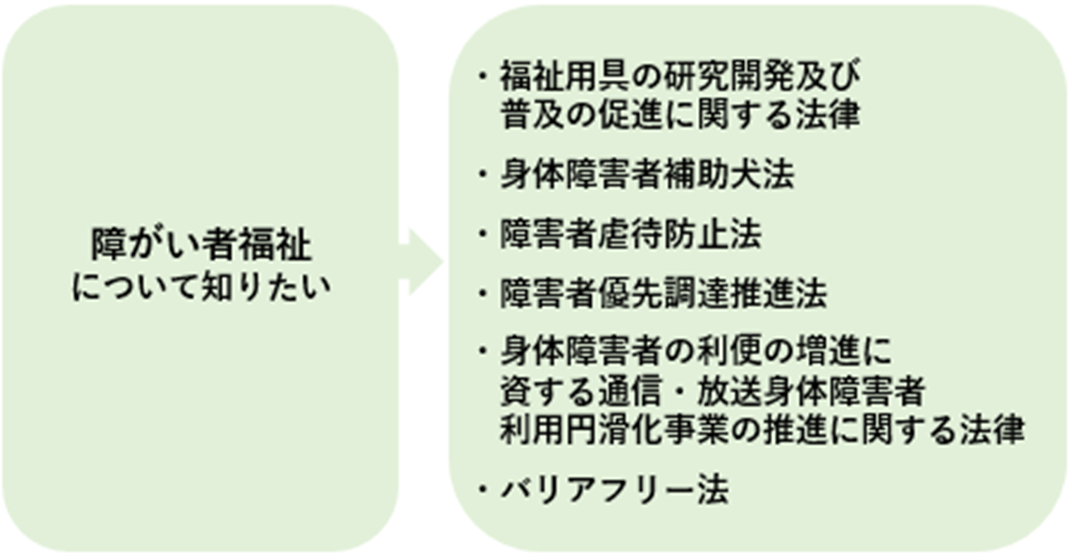

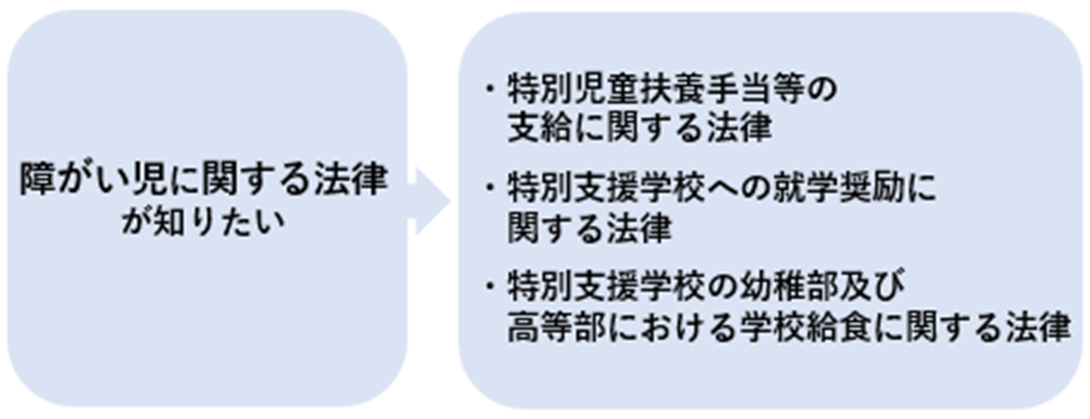

そこで、この記事では、皆様が置かれた状況で知っておくべき法律だけを理解できるように、以下のように、目的別に法律を4つに分類しました。

| 状況別に知っておくべき法律はこちら |

| ・【障がい者の雇用促進をしたい】障がい者の雇用や支援に関する法律4つ

・【障がい者手帳について知りたい】障がいの種類に関する法律4つ |

皆様にとって必要な法律を理解できるように、ぜひ最後まで読み進めていただけると幸いです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 目的に応じて知っておくべき障がい者の法律

2. 【障がい者の雇用促進をしたい】障がい者の雇用や支援に関する法律4つ

3. 【障がい者手帳について知りたい】障がいの種類に関する法律4つ

4. 【障がい者福祉について知りたい】障がい者福祉に関する法律6つ

5. 【障がい児に関する法律が知りたい】障がい児の福祉や教育に関する法律3つ

6. まとめ

冒頭でお伝えした通り、障がい者に関連する法律はたくさんあります。

互いに関連している部分もあるので、本来であれば一通り全てを理解するのが望ましいでしょう。

しかし、皆様が置かれた状況で必要となる知識だけを短時間で得られるように、以下のように、目的に応じて知っておくべき法律を選んでまとめました。

目的別に関連する法律の概要や要点などを詳しくご説明するので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2.【障がい者の雇用促進をしたい】障がい者の雇用や支援に関する法律4つ

「障がい者の雇用を推進をしていきたい!」と考えている方は、障がい者の雇用や支援に関する法律が知りたいことと思います。

障がい者の雇用や支援に関する法律で、知っておくべきものとして、以下の4つをピックアップしました。

それぞれどのような法律なのか、概要や要点について詳しくご紹介します。

あなたの企業での障がい者雇用に役立てられるように、ぜひ参考にしてみてください。

| こんな方にオススメ |

| ・企業役員や人事担当者

・一般企業に就職したいと考えている障がい者 |

2-1.障害者基本法

障害者基本法は、障がい者の自立や社会参加に向けた支援を推進することを目的に、国や地方公共団体などの責務を明らかにした法律です。

1970年に成立した「心身障害者対策基本法」が1993年に改正されて、現在の「障害者基本法」となり、その後、改正が2回行われました。

概要は、以下の通りです。

| 法律 | 障害者基本法|内閣府 |

| 制定 | 1970年(昭和45年) |

| 目的 | 障がい者の自立や、社会参加に向けた支援を推進すること |

| 障がい者の定義 | 身体障がい、知的障がい、精神障がい、その他心身の機能障害がいがあるため、日常生活、または社会生活に相当な制限を受ける人 |

| 基本的な施策 | ・医療、介護(第14条)

・年金(第15条) ・教育(第16条) ・療育(第17条) ・職業相談(第18条) ・雇用の促進(第19条) ・住宅の確保(第20条) ・公共的施設のバリアフリー化(第21条) ・情報の利用におけるバリアフリー化(第22条) ・相談(第23条) ・経済的負担の軽減(第24条) ・文化的諸条件の整備(第25条) |

参考:障害者基本法

このように、障害者基本法では、障がい者の福祉に関する施策だけでなく、企業における障がい者の雇用促進についても記載されています。

障害者基本法第19条では、企業は障がい者を雇用するにあたって、以下の2つを心がける必要があると定められています。

| ・障がい者の能力を正当に評価して、適切な雇用機会を確保する

・個々の障がい者の特性に応じた適正な雇用管理によって、雇用安定を図る |

反対に、国や地方公共団体は、障がい者を雇用する企業に対して、以下の2つを支援します。

| ・障がい者雇用のための経済的負担を軽減する

・障がい者を雇用する際に、必要となる施設や設備の整備などに要する費用の助成などを行う |

実際、視覚障がい者を雇用するにあたっては拡大読書器を購入するなど、職場環境の整備を行った企業は助成金を申請できます。

障害者基本法は国や地方公共団体などの責務を明らかにした法律ですが、以下のように企業にも関係する法律なのです。

| この法律に関係がある人 |

| 【国・地方公共団体】

障がい者支援推進のために行うべき責務を把握するための内容になっている

【企業】 障がい者を雇用するにあたって、すべきことや受けられる支援を把握できる内容になっている |

2-2.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障害者基本法の第4条にある、以下の3つの項目を具体化した法律です。

| ・障がいを理由とした差別的な行為を禁止すること

・社会的なバリアを取り除かなかったことによって、障がい者の権利を侵害することを防ぐこと ・国は、障がいに関する啓発や知識を広げる取り組みを行うこと |

参考:障害者差別解消法

日本は世界的な流れからは遅れて、2006年に初めて国際連合総会で「障害者権利条約」に署名しましたが、その時点では、まだ障がい者への差別を禁じる法整備は整っていませんでした。

その後、2011年に成立した「障害者差別基本法」を元に、2013年に制定されたのが、この「障害者差別解消法」です。

障害者差別解消法の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)|内閣府 |

| 制定 | 2013年(平成25年) |

| 目的 | ・障がい者の職業の安定を図ること

・障がいの有無に関わらず、それぞれの希望や能力に応じて、各地域で自立した生活を送れる共生社会の実現 |

| 差別解消のための措置 | (1)差別的取扱いの禁止

国・地方公共団体や企業が、障がいを理由に、障がい者でない人とは違う不当な差別的取扱いをして、障がい者の権利利益を侵害してはならない (2)合理的配慮の提供 国・地方公共団体や企業は、障がい者が社会的バリアの除去を必要としている場合、その実施に伴う負担が過重でないなら、合理的配慮をしなくてはならない |

| 罰則 | ・障がい者や行政機関などから構成される障害者差別解消支援地域協議会に関わる人が、そこで知り得た秘密を漏らした場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられる

・民間企業が障がい者への不当な権利侵害や差別的取扱いをした場合、行政などに報告し、助言・指導・勧告を受ける必要があるが、未報告や虚偽の報告をしたら20万円以下の過料が課せられる |

参考:障害者差別解消法

これまで障がい者への合理的配慮は、国・地方公共団体のみ法的義務がありましたが、改正されて2024年4月からは民間企業も法的義務化されました。

雇用している障がい者から配慮を求められた際には、過度の負担にならない範囲で、以下のような合理的配慮をする必要があります。

| ・車椅子の人が段差がある場所で困っている場合、車椅子を持ち上げるサポートをする

・会話が難しい場合、筆談やタブレット端末を使って、コミュニケーションを図る |

障がい者差別解消法では、明確な罰則も定められており、国や地方公共団体だけでなく、企業にも関わる法律なので、知っておきましょう。

| この法律に関係がある人 |

| 【国・地方公共団体】

障がい者差別解消のために推進すべきことを把握するための内容になっている

【企業】 障がい者雇用時に障がい者差別解消のためにできることや、法的義務などを把握できる |

2-3.障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)

障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)は、事業主に対して、一定割合での障がい者の雇用を義務付ける法律です。

2024年4月に民間企業における法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられたので、ご存知の方は多いのではないでしょうか。

1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」を元に、何度も改正が重ねられて、現在に至ります。

障害者雇用促進法の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 障害者の雇用の促進等に関する法律|厚生労働省 |

| 制定 | 1960年(昭和35年) |

| 目的 | 就労が困難な障がい者に平等な雇用の機会を提供し、安定した職業生活を目指すこと |

| 義務対象 | 民間企業はもちろん、全ての事業主に対して障がい者雇用を義務付ける

※民間企業の法定雇用率は2.5%なので、従業員を40人以上雇用している企業は、障がい者を1人以上雇用しなければならない |

| 雇用対象 | 以下の障がい者手帳を所有している人

・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 |

| 障がい者雇用の

ポイント |

・法定雇用率を達成する(障がい者の雇用義務)

・法定雇用率未達成の場合、納付金が徴収される ・法定雇用率達成の場合、調整金・助成金が支給される |

| 罰則 | 以下のような違反行為をした場合、30万円以下の罰金が課せられる

・常用雇用労働者数が40人以上の企業が、毎年6月にハローワークに「障害者雇用状況報告書」を提出しない ・常用雇用労働者数が100人以上の企業で、毎年提出義務のある「障害者雇用納付金申告書」を提出しない、または申告内容に虚偽がある ・法定雇用率未達成で、ハローワークから「雇入れに関する計画」の作成命令を出されたのに、従わない ・障がい者を解雇したのに、ハローワークに「解雇届」を提出しない ・障がい者雇用に関する立ち入り調査で、検査拒否や虚偽報告、質問に回答しないなどの、非協力的な態度を取る |

参考:障害者雇用促進法

このように、企業が障がい者を雇用推進することは、法的義務であることが定められています。

そのため、常用雇用労働者数が100人以上の企業で、法定雇用率未達成の場合は、不足する障がい者数に応じて1人につき月額5万円の納付金が徴収されます。

徴収された納付金を財源に、法定雇用率を超過達成している企業には、超過する障がい者数に応じて1人につき月額2万9千円の調整金が支給されるのです。

法定雇用率は、2026年7月以降に2.5%から2.7%に引き上げ予定のため、企業における障がい者雇用の優先順位は、ますます高くなることが予想されます。

企業の方や、一般企業への就職を考えている障がい者の方は、障がい者の雇用促進の根拠となる障害者雇用促進法について、知っておきましょう。

| この法律に関係がある人 |

| 【企業】

障がい者雇用促進のための法定雇用率や、達成・未達成時のポイントが把握できる内容となっている

【一般企業への就職を考えている障がい者】 企業に対して、障がい者雇用がどのように義務付けられているか把握できる内容となっている |

2-4.障害者の日常生活及びに社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

障害者の日常生活及びに社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)では、障がいのあるなしに関わらず共生できる社会実現のために、障害福祉サービスなどの支援が定められています。

2005年に施行された「障害者自立支援法」が、2014年に改正・改題されて「障害者総合支援法」になりました。

3年ごとに福祉サービスの見直し改正が定められており、今後も更なるサービスの充実が図られることが予想されます。

障害者総合支援法の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 障害者の日常生活及びに社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)|厚生労働省 |

| 制定 | 2012年(平成24年) |

| 目的 | 障がい者・障がい児が他の国民と同様に基本的人権が守られ、自立した社会生活を送れるように、総合的な支援を行うこと |

| 対象 | ・18歳以上の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい者を含む)

・障がい児 ・難病患者 |

| 福祉サービス | ・自立支援給付(在宅で介護や支援を受けたり、就職のための訓練を受けたりする)

・地域生活支援事業(障がい者が身近な地域で生活していくための支援) |

| 利用料 | ・原則1割負担(世帯所得に応じた月額負担上限額が設定されている) |

参考:障害者総合支援法

障がい者(児)や難病患者は、80項目に及ぶ調査のもと、その人に必要な支援の度合い(障害支援区分)を測られて、その度合いに応じたサービスを受けられます。

サービス内容や、利用手続き、利用者負担については、「障がい者への支援27つ|あなたが利用できる福祉サービスを徹底解説」で詳しくご紹介しているので、ぜひご覧ください。

福祉サービスの一環として、以下のような就労支援が行われているため、企業の方は、これから採用する障がい者の職務経験をイメージできるように、参考にしてみましょう。

| 就労移行支援 | 一般企業への就職を希望する障がい者が、必要な能力や知識を得られるように、支援が行われる |

| 就労定着支援 | 就労移行支援や就労継続支援などを利用して一般企業に就職した障がい者に、働き続けるためのサポートが行われる |

| 就労継続支援

(A型・B型) |

すぐに一般企業に就労するのが難しい障がい者に、就労や生産活動の機会を提供される

・【A型】雇用契約が結ばれ、最低賃金が適用された給料が支払われる ・【B型】雇用契約は結ばず、作業に応じた工賃が支払われる |

企業で雇用する障がい者をより理解するためにも、さまざまな福祉サービスがある障害者総合支援法を知っておきましょう。

| この法律に関係がある人 |

| 【企業】

障がい者に対する福祉サービスの中にある、就労支援に関する支援が把握できる内容となっている

【障がい者】 障がい者が受けられる、さまざまな福祉サービスが把握できる内容となっている |

| 障がい者雇用でお悩みならJSHの障がい者雇用支援サービスも1つの選択肢に |

| 障がい者の雇用や支援に関する法律について、理解が深まったことと思います。

しかし、法律を知ったところで、以下のように、障がい者雇用に関するお悩みがある企業は多いのではないでしょうか。

・求人募集をしても、障がい者の応募がない ・障がい者にどのような業務を任せればよいのかわからない ・採用してもうまくコミュニケーションが取れず、すぐに退職してしまった

そこで、ご紹介したいのが株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスです。

JSHは、以下のようにあなたの企業が直接雇用した障がい者に、JSHが用意した農園で働いていただき、その人材育成や定着支援を行っています。

地方在住の障がい者を直接雇用して法定雇用率を達成できるだけでなく、障がい者にとっても、万全のサポート下で安心して働きながら、やりがいを見出せる体制が整えられています。

JSHの障がい者雇用支援サービスについて、ぜひお気軽にお問い合わせください。

|

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3.【障がい者手帳について知りたい】障がいの種類に関する法律4つ

「障がい者手帳について知りたい!」と考えている方は、手帳の根拠となる法律や手帳があることによって受けられるサービスについて、知りたいことと思います。

障がい者手帳に関する法律として、以下の4つをピックアップしました。

それぞれについて詳しくご説明するので、障がいの種類に対応した法律を理解できるように、ぜひ参考にしてみてください。

| こんな方にオススメ |

| ・障がい者手帳を取得しようとしている人

・企業の人事担当者 |

3-1.身体障害者福祉法

身体障害者福祉法は、身体障がい者の自立と就労の促進、福祉の増進を図るために制定されました。

身体障害者手帳を交付された人が、どのような支援を受けられるかについて、定められています。

身体障害者福祉法の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 身体障害者福祉法|厚生労働省 |

| 制定 | 1949年(昭和24年) |

| 目的 | 身体障がい者の生活の質を向上させ、社会経済活動への積極的な参加を促進すること |

| 対象 | 身体障害者手帳を交付された人(1級が最も重度で6級まである、7級は手帳なし) |

| 支援内容 | ・入所施設・通所施設での介護、訪問介護、移動支援など、日常生活を支援するもの

・就労支援センターや、障害者雇用促進法に基づく雇用促進措置などの、就労を促進するもの ・バリアフリー化推進や、身体障がい者の権利を擁護するための施策などの、社会参加を促進するもの ・障害基礎年金(1~3級)、特別障害者手当など、経済的支援に関するもの |

| 身体障害者福祉サービス | (1)相談援助サービス

障がいの種類や程度に応じて利用できる制度やサービスの案内、手帳の取得支援、生活上の困りごとへのアドバイス (2)日常生活用具給付サービス 車椅子、補聴器など、日常生活を便利に過ごすための用具を支給 (3)生活援助サービス 食事介助、入浴介助など、日常生活を自立して行えるように支援 (4)社会参加サービス 就労支援、教育支援、余暇活動支援など |

参考:身体障害者福祉法

身体障害者手帳を取得した方はもちろん、企業の方も、身体障がい者を雇用するにあたって受けられるサポートがわかります。

身体障がい者手帳を取得できるのは、以下に該当する障がいがある方です。

| ・視覚障がい

・聴覚または平衡機能障がい ・音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の障がい ・肢体不自由 (上肢機能障がい、下肢機能障がい、体幹機能障がい、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい) ・内部障がい (心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこうまたは直腸の機能障がい、小腸機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓機能障がい) |

参考:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」

障がい者手帳の等級に関する基準や、等級によって受けられるサポートについては、別記事「身体障害者手帳の等級一覧│基準や違い、等級別のサポートを解説」でご紹介しているので、ぜひご覧ください。

| この法律に関係がある人 |

| 【身体障害者手帳を取得しようとしている人】

身体障害者手帳を取得することで受けられる支援内容が把握できる内容となっている

【企業】 企業で雇用している身体障がい者が受けられる支援内容が把握できる内容となっている |

3-2.知的障害者福祉法

知的障害者福祉法は、知的障がい者の自立と社会参加の支援を図るために制定されました。

知的障がい者には療育手帳が交付されますが、療育手帳の法的根拠は「療育手帳制度(昭和48年厚生事務次官通知)」によるもので、この通知に基づいて各自治体が要綱を定めて運用しています。

そのため、知的障害者福祉法は直接的に療育手帳と関係する法律ではありませんが、知的障がい者支援に関わる施設やサービスについて記載されているので、ご紹介します。

知的障害者福祉法の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 知的障害者福祉法|厚生労働省 |

| 制定 | 1960年(昭和35年) |

| 目的 | 知的障がい者の自立と社会参加の支援、必要とする保護を行うこと |

| 対象 | 知的障がい者

※用語の定義がないため、自治体によって支援やサービスを受ける場合に適用される基準が少しずつ異なる |

| 基本的な施策 | ・実施機関(第9条~第15条の3)

・障害福祉サービスや支援施設等への入所など(第15条の4~第21条) |

参考:知的障害者福祉法

知的障がい者やその介護を行う人に対する支援は、原則としてその知的障がい者が住んでいる市町村によって行われることが記載されています。

しかし、より広い視野で支援すべき場合や専門知識・技術が必要な場合は、都道府県による支援も受けられます。

知的障害者福祉法では、知的障がいとは、どのような障がいなのか定義がありませんが、実際には以下の基準で考えられることがほとんどです。

| ・知的検査によって確かめられる知的機能の欠陥がある

・適応機能の明らかな欠陥がある ・発達期(おおむね18歳までに)生じている |

参考:厚生労働省 e-ヘルスネット「知的障害(精神遅滞)」

知的障がいがある方やそのご家族、知的障がい者を雇用する企業は、支援に関わる施設やサービスについて記載された知的障害者福祉法があることを知っておきましょう。

療育手帳の等級や申請までの流れ、企業担当者が雇用の際に見るべきポイントについては、別記事「全3つの障害者手帳の種類を解説|身体・療育・精神の特徴一覧」で詳しくご紹介しています。

| この法律に関係がある人 |

| 【療育手帳を取得しようとしている人】

知的障がい者支援に関わる施設やサービスについて、把握できる内容となっている

【企業】 企業で雇用している知的障がい者が受けられる支援内容について、把握できる内容となっている |

3-3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)は、精神障がい者の福祉の増進や、国民の精神保健の向上を図るために制定された法律です。

1950年に制定された「精神衛生法」が、1987年に「精神保健法」、1995年に「精神保健福祉法」へと変わりました。

統合失調症や発達障がいなどの精神障がいがある人は、精神障害保健福祉手帳の交付を受けることができますが、この精神保健福祉法が法的根拠となっています。

精神保健福祉法の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)|厚生労働省 |

| 制定 | 1995年(平成7年) |

| 目的 | ・精神障がい者の医療や保護を行うこと

・障害者総合支援法とともに、精神障がい者の社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加促進のために必要な援助を行うこと ・精神疾患発生の防止や、国民の精神的健康の保持・増進に努めること |

| 対象 | 精神障がい者(第5条)

・統合失調症 ・精神作用物質による急性中毒、またはその依存症 ・知的障がい ・精神病質 ・その他の精神疾患がある人 |

| 基本的な施策 | ・精神保健福祉センターの設置(第6条)

・精神科病院の設置(第19条の7) ・精神障害者保健福祉手帳(第45条) |

参考:精神保健福祉法

精神保健福祉法では少し対象がわかりにくいですが、精神保健福祉手帳が交付される精神障がいの分類は以下の通りです。

| ・統合失調症

・気分(感情)障がい ・非定型精神病 ・てんかん ・中毒精神病 ・器質性精神障がい(高次脳機能障がいを含む) ・発達障がい ・その他の精神疾患 |

参考:厚生労働省「障害者手帳について」

精神保健福祉手帳の等級や申請までの流れ、企業担当者が雇用の際に見るべきポイントは、「全3つの障害者手帳の種類を解説|身体・療育・精神の特徴一覧」でご紹介しています。

| この法律に関係がある人 |

| 【精神保健福祉手帳手帳を取得しようとしている人】

精神障がい者支援に関わる施設やサービスについて、把握できる内容となっている

【企業】 企業で雇用している精神障がい者が受けられる支援内容について、把握できる内容となっている |

3-4.発達障害者支援法

発達障害者支援法は、発達障がい者を支援するための法律です。

この法律が施行されたことで、それまで日本で障がいだと認められていなかった、知的障がいを伴わない自閉症やADHDなどの発達障がいがある人も、必要な支援やサービスを受けられるようになりました。

発達障がい者は、精神障がいの一種として、精神保健福祉手帳が交付されます。

そのため、発達障害者支援法は精神保健福祉手帳と直接的に関係する法律ではありませんが、発達障がいについてより理解を深めるために、ここでご紹介したいと思います。

発達障害者支援法の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 発達障害者支援法|厚生労働省 |

| 制定 | 2004年(平成16年) |

| 目的 | ・発達障がいの早期発見と、それに伴う早期支援の体制を地方自治体に推進すること

・発達障害支援センターだけではなく、学校教育において個々の発達障がいに配慮した適切な支援や、就労支援を行うこと |

| 対象 | 発達障がい者

・自閉症(ASD) ・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい ・学習障がい ・注意欠如多動性障がい(ADHD) ・その他 |

| 発達障がい者への支援ポイント | ・社会的障壁(バリア)を除去する

・切れ目のない支援をする ・司法手続きにおいて配慮する ・教育現場で支援計画を一貫する |

参考:発達障害者支援法

社会的障壁(バリア)の除去とは、発達障がい者個人の問題としてではなく、社会全体の問題として捉え、障がいの有無に関わらず暮らせる社会を目指すことです。

発達障がいは早期発見・早期療育が重要だと考えられており、発達障害者支援法には就学前から就労までだけでなく、就労後も定着するまで、継続的な支援が必要だと記載されています。

このように、発達障がい者やその家族だけでなく、雇用する企業にとっても、発達障がいとの向き合い方を考えさせられる内容となっている法律です。

| この法律に関係がある人 |

| 【発達障がいがあって、精神保健福祉手帳手帳を取得しようとしている人】

発達障がい者が必要とする、適切な支援が把握できる内容となっている

【企業】 企業で雇用している発達障がい者への適切な支援方法が把握できる内容となっている |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4.【障がい者福祉について知りたい】障がい者福祉に関する法律6つ

「障がい者の福祉について知りたい!」と思っている方は、障がい者がどのような福祉サービスを受けられるのか知りたいことと思います。

障がい者福祉に関する法律として、以下の6つをピックアップしました。

それぞれどのような法律なのか、概要や要点について詳しくご紹介します。

障がい者の方は毎日を過ごしやすくできるように、企業の方は障がい者のことを理解できるように、ぜひ参考にしてみてください。

| こんな方にオススメ |

| ・障がい者やその家族

・障がい者を雇用している企業の人 |

4-1.福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律は、高齢者や障がい者が日常生活を過ごしやすくするための福祉用具について定めた法律です。

障がいの種類によっては、車椅子などの福祉用具が必要不可欠なので、この法律が制定されました。

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律|厚生労働省 |

| 制定 | 1993年(平成5年) |

| 目的 | ・心身の機能が低下して日常生活を営むのに支障のある高齢者や、心身障がい者の自立の促進と、これらの人の介護者の負担軽減を図ること

・福祉用具の研究開発・普及を促進し、福祉の増進と産業技術の向上を図ること |

| 福祉用具とは | ・日常生活の便宜を図るための用具

・機能訓練のための用具、補装具 |

福祉用具や補装具と言われても、イメージが湧きにくい方は多いのではないでしょうか。

具体的には以下のようなものがあり、義肢などは、その人の体の状態に合わせて作られます。

| ・義肢、義手

・視覚障がい者の白杖 ・聴覚障がい者の補聴器 ・車椅子 ・歩行器 ・自力では座位を保てない人の座位保持装置、座位保持椅子 など |

参考:厚生労働省「障害者手帳について」

一人ひとりの障がいの種類や程度に合った福祉用具を利用することによって、障がい者ができることが格段に広がります。

このように、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律は、福祉用具を必要としている障がい者に適切な福祉用具が普及するように制定された法律なのです。

| この法律に関係がある人 |

| 【障がい者】

障がい者に必要な、福祉用具の研究開発や普及促進が行われていることが把握できる内容となっている

【企業】 障がいの種類によっては、障がい者に福祉用具が必要であることが把握できる内容となっている |

4-2.身体障害者補助犬法

身体障害者補助犬法は、身体障がい者の自立と社会参加を促進するため、補助犬との社会参加の受け入れを義務付ける法律です。

以下のマークを見かけたことがある方は多いのではないでしょうか。

出典:厚生労働省「『ほじょ犬マーク』とは」

これまで盲導犬などを連れていることを理由に、障がい者が飲食店などへの立ち入りを拒否される事例がありましたが、この法律によって社会的な受け入れ体制が整えられました。

身体障害者補助犬法の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 身体障害者補助犬法|厚生労働省 |

| 制定 | 2002年(平成14年) |

| 目的 | ・身体障がい者の自立と社会参加を促進するために、補助犬との社会参加の受け入れを義務付けること |

| 身体障害者補助犬とは | 以下3種類の総称で、それぞれ一定の訓練基準によって訓練され、国が指定する法人から認定されている

・盲導犬 ・聴導犬 ・介助犬 |

参考:身体障害者補助犬法

補助犬の受け入れ義務がある場所は、以下の通りです。

| ・公共施設

・公共交通機関(電車やバスなど) ・不特定かつ多数の人が利用する民間施設(商業施設、飲食店、ホテル、病院など) ・国や地方団体などの事務所や、従業員45.5人以上の民間企業 |

参考:身体障害者補助犬法

障がい者の方は、この法律を知っていることで、行動範囲を広げられます。

企業の方は、雇用している身体障がい者の補助犬同伴での出勤の受け入れが義務化されているので、受け入れ体制を整えましょう。

| この法律に関係がある人 |

| 【身体障がい者】

身体障がい者が連れている補助犬の受け入れ義務がある場所を把握できる内容となっている

【企業】 身体障がい者と補助犬の社会参加の受け入れが義務付けられていることが把握できる内容となっている |

4-3.障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)は、障がい者への虐待の禁止・防止するための法律です。

障害者虐待防止法の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)|厚生労働省 |

| 制定 | 2011年(平成23年) |

| 目的 | ・障がい者への虐待を禁止すること

・国等の責務、虐待を受けた障がい者の保護や自立のための措置、養護者への支援措置を定めること ・障がい者虐待の防止と、養護者への支援施策を促進し、障がい者の権利利益を守ること |

| 障がい者虐待とは | ・保護者など、養護者による虐待

・障がい者福祉施設従業者といったサービススタッフによる虐待 ・障がい者を雇用している事業主による虐待 |

| 虐待の類型 | ・身体的虐待(暴力・拘束・過剰な投薬など)

・放棄・放置(食事や排せつなど、必要な支援を行わない) ・心理的虐待(侮辱、無視など) ・性的虐待(同意なしの性的行為やその強要など) ・経済的虐待(同意なしの財産搾取、必要性なく本人が使う金銭を制限するなど) |

| 対応のポイント | ・障がい者と関わる機会が多い人は、虐待の早期発見に努める

・虐待を受けたと思われる障がい者を発見したときは、速やかに通報する |

参考:障害者虐待防止法

厚生労働省「令和4年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況(調査結果)について公表します」によると、法律が施行されて10年以上経ってもなお、以下のように多数の事例があります。

| 養護者による虐待 | 障がい者福祉施設従事者等による虐待 | (参考)

使用者による虐待 |

|

| 市区町村等への相談・通報件数 | 8,650件 | 4,104件 | 1,230事業所 |

| 市区町村等による虐待判断件数 | 2,123件 | 956件 | 430件 |

| 被虐待者数 | 2,130人 | 1,352人 | 656人 |

参考:厚生労働省「令和4年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況(調査結果)について公表します」

障害者虐待防止法では、「虐待ではないか?」と思った段階で通報することが義務付けられているので、確信を持てなくても、すぐに通報しましょう。

| この法律に関係がある人 |

| 【障がい者】

障がい者への虐待禁止・防止と、虐待を受けた障がい者への保護や自立のための措置が把握できる内容となっている

【企業】 障がい者への虐待禁止・防止と、虐待を受けたと思われる障がい者を発見したときは通報義務があることが把握できる内容となっている |

4-4.国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)は、障がい者就労施設等の受注を確保し、そこで働く障がい者の自立を促進するための法律です。

障害者優先調達推進法の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)|厚生労働省 |

| 制定 | 2012年(平成24年) |

| 目的 | ・障がい者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項を定めて、障がい者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ること

・障がい者就労施設等で就労する障がい者の自立を促進すること |

| 主な障がい者就労施設等 | ・就労継続支援事業所(A型・B型)

・就労移行支援事業所 ・特例子会社 |

| 主な調達内容 | 【物品】

・事務用品、書籍 ・食料品、飲料 ・小物雑貨(記念品、清掃用具、防災用品など) 【役務】 ・ポスター、チラシ、封筒などの印刷 ・清掃、施設管理 ・情報処理 ・売店や食堂など、飲食店の運営 |

参考:障害者優先調達推進法

国が率先して障がい者就労施設が供給する物品やサービスの受注件数を増進させることで、障がい者の就労意欲を高め、自立の促進に繋がっているのです。

| この法律に関係がある人 |

| 【障がい者就労施設等で働く障がい者】

障がい者就労施設等での受注か確保されていることが、把握できる内容となっている

【国(官公庁)】 国が率先して、障がい者就労施設が供給する物品やサービスの受注件数を増進させることが、把握できる内容となっている |

4-5.身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律では、私たちが当たり前に情報源として活用しているテレビを、身体障がい者も利用できるように定めています。

この法律の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律|総務省 |

| 制定 | 1993年(平成5年) |

| 目的 | ・社会経済の情報化の進展に伴い、身体障がい者の電気通信(主にテレビ)の利用機会を確保すること |

| 主な施策内容 | ・視覚障がい者に対する解説番組(動きなどの説明音声が聞ける)のテレビ放送

・聴覚障がい者に対する字幕番組のテレビ放送 |

参考:身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律

視覚や聴覚に障がいがある方も、解説や字幕があれば、同じタイミングでテレビから情報を得られます。

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律は、情報のバリアフリー化に役立つ法律です。

| この法律に関係がある人 |

| 【身体障がい者】

身体障がい者もテレビから情報を得られるように、テレビ事業が推進されていることが把握できる内容となっている |

4-6.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

(バリアフリー法)は、交通機関や建物などのバリアフリー化を促進して、高齢者や障がい者が安全に移動しやすくするために定められた法律です。

以下の2つの法律が2006年に統合されて、バリアフリー法になりました。

| ・ハートビル法(病院やデパートなど不特定多数の人が利用する建物にバリアフリー化を義務付ける)

・交通バリアフリー法(鉄道やバスなどの公共交通機関にバリアフリー化を義務付ける) |

バリアフリー法の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)|国土交通省 |

| 制定 | 2006年(平成18年) |

| 目的 | ・高齢者や障がい者が建物や交通機関における移動を円滑にすること |

| バリアフリー化の意義 | ・どこでも誰でも自由に使いやすい、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた整備を実現する

・障がい者とは身体障がい者だけでなく、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者を含む全ての障がい者を対象とする ・高齢者や障がい者の意見を反映して、バリアフリー化を進める |

| バリアフリー化の対象 | ・公共交通機関(鉄道車両、駅、バス、福祉タクシー、船、飛行機)

・道路(信号機、道路標識、道路標示) ・都市公園 ・建築物 |

参考:バリアフリー法

既存の施設は努力義務ですが、新たに作る場合は、それぞれの基準に適合させることが義務付けられています。

まだバリアフリー化推進の地域格差が大きいなどの課題は残っていますが、障がい者が暮らしやすい社会の実現に向けて、バリアフリー法は役立っているのです。

| この法律に関係がある人 |

| 【高齢者・障がい者】

建物や交通機関で安全かつスムーズに移動できるように、法整備されていることが把握できる内容となっている

【国・地方公共団体、企業】 新たに施設等を建設する場合に、適合させなくてならない基準が把握できる内容となっている |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5.【障がい児に関する法律が知りたい】障がい児の福祉や教育に関する法律3つ

障がいがあるお子様や、そのご家族は、「障がい児に関する法律が知りたい!」と思っていることと思います。

障がい児の福祉や教育に関する法律として、以下の3つをピックアップしました。

それぞれどのような法律なのか、概要や要点について詳しくご紹介するので、障がいがあるお子様をサポートしていけるように、ぜひ参考にしてみてください。

| こんな方にオススメ |

| ・障がい児

・障がい児の家族 |

5-1.特別児童扶養手当等の支給に関する法律

特別児童扶養手当等の支給に関する法律は、障がいの程度に合わせて手当を支給して、障がい児の福祉の増進を図るために制定されました。

障がいの程度が重くなるほど、さまざまな制限があるだけでなく、医療費を始めとする諸費用が発生するため、手当が支給されると、日常生活の質を向上させられます。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律|厚生労働省 |

| 制定 | 1964年(昭和39年) |

| 目的 | ・障がいの程度に合わせて手当を支給して、障がい児の福祉の増進を図ること |

| 対象 | 【障がい児】

20歳未満で、障がいの程度に合わせて重度のものから1級・2級都市、各級の障がいの状態は政令で定める 【重度障がい児】 障がい児のうち、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあり、日常生活において常時の介護を必要とする人 【特別障がい者】 20歳以上で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人 |

| 手当の種類 | ・特別児童扶養手当

・障害児福祉手当 ・特別障害者手当 ・経過的福祉手当 ※いずれも所得制限あり |

手当は父母のうち所得が多い人、または監護者が受給しますが、以下の場合は支給されません。

| ・児童が施設等に入所している場合

・当該障がいを支給事由とする公的年金を既に受給している場合 ・児童または受給者のいずれかが日本国内に住所がない場合 ・制限額を超える所得がある場合 |

支給額や所得制限について詳しくは、厚生労働省「特別児童扶養手当・特別障害者手当等」をご覧ください。

支給手続きは、お住まいの市区町村の窓口に申請しましょう。

| この法律に関係がある人 |

| 【障がい児・その家族】

障がいの程度に合わせて手当が支給されることが把握できる内容となっている |

5-2.特別支援学校への就学奨励に関する法律

特別支援学校への就学奨励に関する法律は、障がいの有無に関わらず教育の機会を均等にするために、特別支援学校に通う障がい児への援助について定めた法律です。

1954年に制定された「盲学校、老学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」が、2007年に改称されて、現在の法律名になりました。

特別支援学校への就学奨励に関する法律の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律|文部科学省 |

| 制定 | 2007年(平成19年) |

| 目的 | ・国や地方公共団体が特別支援学校に就学する児童や生徒に行う必要な援助を規定し、特別支援学校における教育の普及奨励を図ること |

| 支給される費用 | 【小・中学部】(2)~(6)(教科書は税金によって無償配布)

【高等部】(1)~(5)、付添人の付添に要する交通費は除く (1)教科用図書の購入費 (2)学校給食費 (3)通学または規制に要する交通費や、付添人の付添に要する交通費 (4)学校附設の寄宿舎居住に伴う経費 (5)修学旅行費 (6)学用品の購入費 |

このように、特別支援学校に通う障がい児は、費用面での援助を受けられます。

| この法律に関係がある人 |

| 【障がい児・その家族】

特別支援学校に通う障がい児は、費用面での援助が受けられることが把握できる内容となっている |

5-3.特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律では、特別支援学校の幼稚部と高等部における、学校給食の実施に関する必要な事項を定めています。

1957年に制定された「盲学校、老学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」が、2007年に改称されて、現在の法律名になりました。

対象が幼稚部と高等部に限定されているのは、小学部と中学部については、学校給食法の対象だからです。

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律の概要は、以下の通りです。

| 法律 | 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律|文部科学省 |

| 制定 | 2007年(平成19年) |

| 目的 | ・特別支援学校の幼稚部と高等部における、学校給食の実施に関する必要な事項を定め、普及充実を図ること |

| 基本的な施策 | ・特別学校の設置者は、学校給食が実施されるように努める |

参考:特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

この法律があることによって、特別支援学校の幼稚部と高等部において、学校給食が提供され、食育が推進されているのです。

| この法律に関係がある人 |

| 【障がい児・その家族】

特別支援学校の幼稚部、高等部に通う障がい児に、学校給食が提供されることが把握できる内容となっている |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6.まとめ

障がい者に関する法律について、詳しくご説明させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしていきましょう。

目的別に知っておくべき障がい者の法律は、以下の通りです。

| 目的 | 法律名 | 定められていること |

| 障がい者の雇用促進をしたい | 障害者基本法 | ・障がい者に対する国の責務

・企業における障がい者雇用促進のためにすべきこと |

| 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法) | ・障がい者への差別的取扱いの禁止

・合理的配慮の提供 |

|

| 障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法) | 全ての事業主に対して障がい者雇用推進が法的義務であること | |

| 障害者の日常生活及びに社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) | 障がい者(児)や難病患者への福祉サービスがあり、その一環に就労支援があること | |

| 障がい者手帳について知りたい | 身体障害者福祉法 | 身体障害者手帳交付者が受けられる支援サービス |

| 知的障害者福祉法 | 知的障がい者に関する施設やサービス

※療育手帳とは直接関係なし |

|

| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法) | ・精神保健福祉手帳の法的根拠

・精神障がい者への施策 |

|

| 発達障害者支援法 | 発達障がい者への支援サービス

※精神保健福祉手帳とは直接関係なし |

|

| 障がい者福祉について知りたい | 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 | 車椅子などを必要としている障がい者に、適切な福祉用具が普及すること |

| 身体障害者補助犬法 | 障がい者とその補助犬との社会参加受け入れの義務付け | |

| 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法) | ・障がい者への虐待の禁止・防止

・虐待の早期発見と、通報義務 |

|

| 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 | 障がい者就労施設等の受注確保により、そこで働く障がい者の自立を促進すること | |

| 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 | 視覚障がい者や聴覚障がい者に対するテレビの字幕放送、解説放送の推進 | |

| 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) | 交通機関や建物などのバリアフリー化の促進 | |

| 障がい児に関する法律が知りたい | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 障がい児の障がいの程度に合わせた手当の支給 |

| 特別支援学校への就学奨励に関する法律 | 特別支援学校に通う障がい児への援助 | |

| 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 | 特別支援学校の幼稚部と高等部における学校給食の提供 |

この記事を元に、あなたに必要な法律の内容が理解できることをお祈りしています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度