コラム詳細

2024/10/18

autorenew2025/12/19

【障がい者雇用】任せる仕事がない!業務を創出する方法5つを解説

「障がい者雇用を進めていきたいが、自社内に適した仕事がない」

「少しずつ障がい者雇用を始めてはいるものの、仕事をなかなか任せられない」

このような悩みを抱えている企業担当者様は多いのではないでしょうか。

障がい者雇用を進めるにあたって重要となるのが、どの仕事・職域を障がいのある従業員にお願いするかという点です。

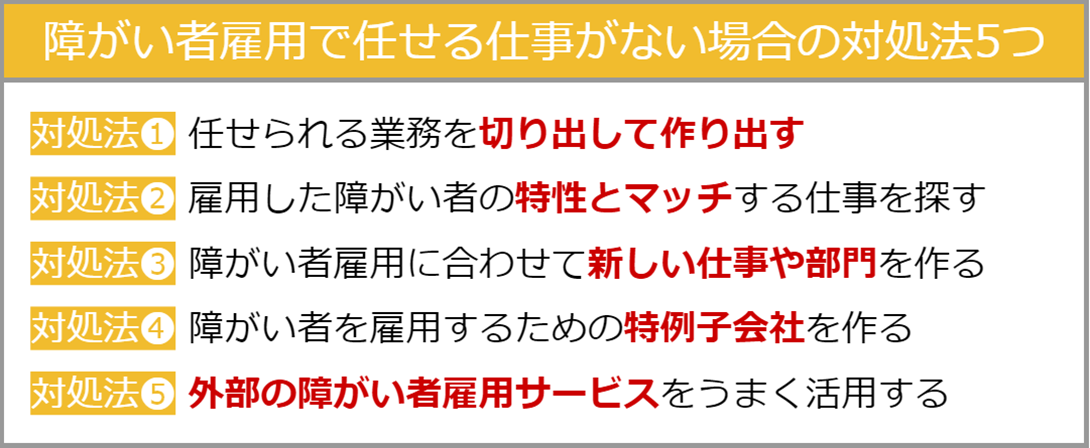

結論からいうと、障がい者雇用で「仕事がない」と悩む場合の主な対処法として5つがあります。

この記事では、5つの対処法をそれぞれ詳しく解説していきます。

この記事を参考にこれらの対処法を実践すれば、「任せられる仕事がない」と考えている担当者でも、仕事を切り出すことができ、障がい者雇用が進むはずです。ぜひ最後まで読んで参考になさってみてください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 仕事がない対処法1:任せられる業務を切り出して作り出す

2. 仕事がない対処法2:雇用した障がい者の特性とマッチする仕事を探す

3. 仕事がない対処法3:障がい者雇用に合わせて新しい仕事や部門を作る

4. 仕事がない対処法4:障がい者を雇用するための特例子会社を作る

5. 仕事がない対処法5:外部の障がい者雇用サービスをうまく活用する

6. 障がい者雇用で任せる仕事がない場合の相談先

7. まとめ

1. 仕事がない対処法1:任せられる業務を切り出して作り出す

障がい者雇用において、「障がいのある方 に任せられる仕事が社内にない」「どの仕事を任せればいいかが分からない」という場合には、まず、任せられる業務を切り出して作り出すということを考えてみましょう。

「業務を切り出す」とは、ひとつの業務の一連の流れを細かく分けて、その一部分を任せるということです。業務を細分化することで、障がいのある方が作業しやすい業務を見つけていきます。

例えば、以下のようなイメージでそれぞれの業務を細分化します。

| 【事務】書類整理業務の具体的なタスク |

| 1.溜まった書類を日付順に並べる

2.日付順にファイリングしていく 3.確認が必要な書類を責任者へまわす 4.ファイリングした書類の束を書類棚に種類別にならべる |

| 【経理】請求書発行業務の具体的なタスク |

| 1.月末にシステム上で売上を締める

2.請求書を発行する(印刷する) 3.請求書を入れる封筒に宛名を記入する 4.請求書と送付先が前違えないように再確認する 5.請求書をそれぞれの封筒に封入する 6.請求書を発送する |

| 【営業】顧客管理業務の具体的なタスク |

| 1.名刺やメールなどから顧客情報を集める

2.顧客管理をしているシステムに情報を登録する 3.営業担当に登録情報を確認してもらい修正する 4.顧客情報を定期的に更新する |

例えば「うちは営業がほとんどだから、障がい者に任せられる仕事はないよ」と考えている会社があったとします。しかし上記のようにタスクレベルで細分化してみると「顧客管理のこの部分なら任せられそうだな」という具合に見つかるはずです。

また、優先度は高くないが必要な作業や社員が人材リソースが足らず後回しにしてしまっている作業を障がい者にお願いするという視点も重要です。例えば、以下のような業務があります。

| ・データ入力

・書類チェックやファイリング ・資料の整理やPDF化 ・郵送物の封入、発送業務 ・労務関連の事務補助 ・アンケートの集計 ・画像作成や編集 ・会議の準備 ・インターネットによる市場調査など |

なお、障がいの種類や特性によっても異なりますが、障がい者に向いているのは、以下のような仕事です。

| 障がい者に向いている仕事の特徴(例)

・納期期限が無く、自分のペースでゆっくり作業できる仕事 ・コミュニケーションをあまり必要としない仕事 ・判断が求められないフロー化(マニュアル化)された仕事 |

こうした仕事の中から、障がいのある方にお願いしたい仕事をいくつかピックアップしてみましょう。

なお、業務の切り出しについてさらに詳しく知りたい方は、「【障がい者雇用】業務の切り出しの基礎知識|正しい方法とポイント3つ」の記事もぜひご覧ください。

また、当社JSHが作成したホワイトペーパー「業務の切り出し課題解決に向けた事例集」もぜひご活用ください。

| 「業務の切り出し課題解決に向けた事例集」をダウンロードする |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 仕事がない対処法2:雇用した障がい者の特性とマッチする仕事を探す

最初に紹介した対処法は「障がい者にお願いできる仕事を社内で探す方法」でしたが、ここからは反対に、「雇用した障がい者に合った仕事を探す」という方法を解説していきます。

お願いしたい仕事を先に決めておくのではなく、雇用した障がい者に合わせて得意な仕事をお願いするイメージです。

もちろん障がいの程度や特性によってことなりますが、一般的に、障がい者の種類ごとに向いている仕事は以下のようなものがあります。

| 種類 | 向いている仕事(例) |

| 身体障がい者 | (1)事務作業:データ入力・書類の作成など

(2)簡単な製造作業:食品の盛り付け作業・簡単な組み立て作業など (3)エンジニア・デザイナー:Webデザイン・コーディングなど |

| 知的障がい者 | (1)清掃作業:ビルやホテル、施設の清掃など

(2)梱包・商品管理などのバックヤード作業:商品管理・梱包作業など (3)簡単な製造作業:食品の盛り付け作業や組み立て作業など |

| 精神障がい者 | (1)コールセンター:顧客からの問い合わせ対応など

(2)事務作業:データ入力・書類の作成など (3)簡単な農作業:水やりや収穫など |

例を参考にしつつ、実際には雇用した障がい者に合わせて、その方が得意とする仕事、楽しいと感じる仕事、集中力を発揮できる仕事を一緒に考えていくのが重要です。

例えば知的障がい者の例では、好きなことや興味があることについては非常に高い集中力を発揮して、取り組めるケースがあります。このように障がい者に合った仕事をお願いすることが大切です。

障がいの種類に応じた適している仕事をさらに詳しく知りたい方は、「【2024年最新】障がい者に向いている仕事・探し方・雇用形態まとめ」の記事もご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 仕事がない対処法3:障がい者雇用に合わせて新しい仕事や部門を作る

「障がい者雇用を進めたいけれど、なかなか社内に仕事がない」という場合の3つ目の方向性として、障がい者を雇用するために新しい仕事や部門を作るという方向性があります。

今まで社内で誰かがやっていた仕事をお願いするのではなく、新たに仕事を創出して、それをお願いするイメージです。

ここでは以下の2つのパターンの方法を解説していきます。

| 障がい者雇用に合わせて新しい仕事や部門を作る2つのパターン

(1)社内で後回しになってしまっていた仕事をお願いする (2)今まで外注していた仕事を障がい者の業務にする |

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1. 社内で後回しになってしまっていた業務をお願いする

今まで社内で後回しになってしまっていた仕事をあらためて業務として捉え直し、障がい者雇用枠で採用する方にお願いする方法があります。

例えば、書類のファイリング、管理簿の作成、倉庫の整理、不要な書類をシュレッダーにかける作業、名刺の整理などが該当します。

こうした「本来やるべきだけど忙しくて後回しになっていた仕事」をまとめれば、業務として成立します。やらなくても本業は遂行できるため、働く障がい者にとっても、プレッシャーが少なく取り組める仕事といえるでしょう。

また、やったほうが良いけど進められていなかったファイリング・整理などが進めば、業務効率化にもつながります。

3-2. 今まで外注していた部分を障がい者の仕事にする

どうしても社内での職域開発が難しい場合には、今まで外注していた部分の仕事を、障がい者の職域とするのも良いでしょう。

例えば、以下のようなケースがあります。

| 今まで外注していた部分を障がい者の仕事にする例

・社内の清掃を清掃業者に依頼していた場合:清掃を障がい者雇用の従業員にお願いする ・社員食堂やカフェの運営を外注業者にお願いしていた場合:障がい者をスタッフとして雇用する |

社内の清掃を清掃業者に委託したり、社員食堂やカフェの運営を委託していたりするケースは多いでしょう。その外注をやめて、雇用した障がい者の職域とすれば、まとまった数の障がい者雇用を推進できるはずです。

清掃全般や食堂の調理補助、盛り付けなど、手順が決まっているルーティンワークは、障がい者が得意とする分野なのでおすすめです。

障害者雇用事例リファレンスサービスにあるモデル事例で、外注していた清掃業務を転換した事例があるので、ぜひ参考にしてみてください。

・外注清掃業務を障害者の職域に転換して雇用を進め、障害者雇用率達成間近となった事例

また、社内カフェの事例については別記事「【障がい者雇用の事例】社内カフェをゼロから立ち上げ、法定雇用率を達成!業務切り出しの課題も解決」で解説しています。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 仕事がない対処法4:障がい者を雇用するための特例子会社を作る

次に紹介するのは、少し大掛かりな話になりますが、障がい者を雇用するための特例子会社を作るというものです。

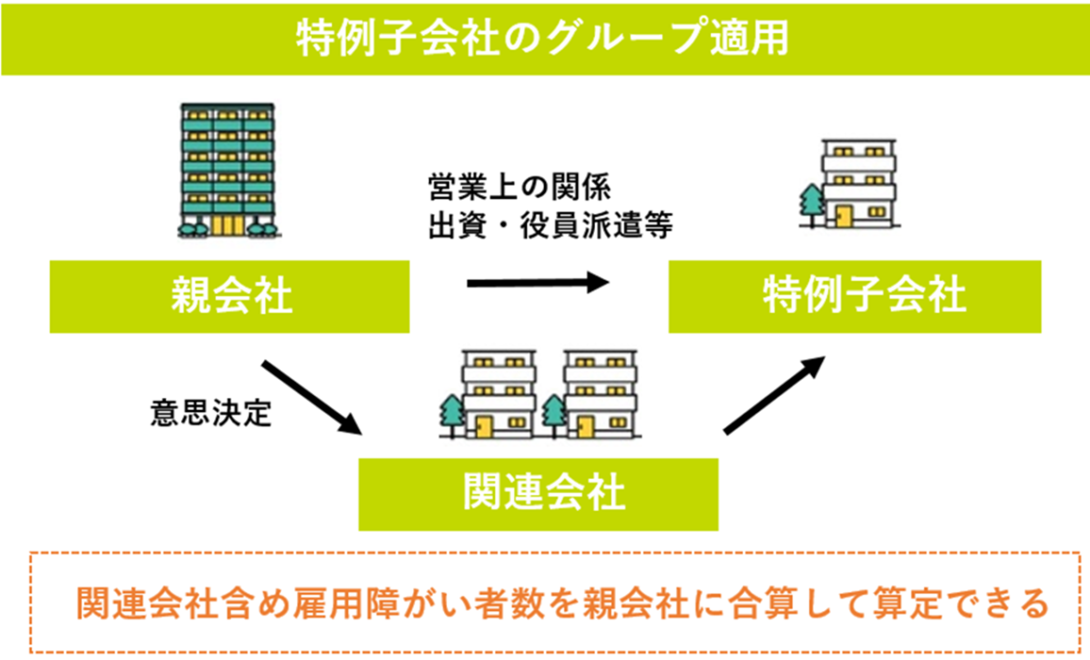

特例子会社とは、障害者雇用促進法の第44条によって制定されている、親会社が障がい者雇用の促進と安定を図るために設立した子会社のことです。

要件を満たす形で特例子会社を設立すれば、親会社では障がい者を中々雇用できない状況だとしても、特例子会社で障がい者を雇用していれば、親会社も法定雇用率を達成しているとみなされる仕組みです。

グループ企業の場合は、以下のように、関係する子会社も含めて、グループにまたがった算定も可能です。

特例子会社の詳細については別記事「特例子会社による障がい者雇用を解説!配慮事例・設立メリット・注意点」もご覧ください。

特例子会社は、特に大企業など雇用すべき障がい者の数が多い企業が活用しているスキームです。しかしながら、要件を満たせば規模に関係なく特例子会社を設立することが可能です。

そして、特例子会社を設立することで、設立当初から障がい者が働きやすい環境づくりや職務を準備することができ、採用においても障がい者に訴求しやすいメリットがあります。

そのため、障がい者雇用でまとまった人員の確保を目指したい企業などは特例子会社の設立が向いている可能性があります。

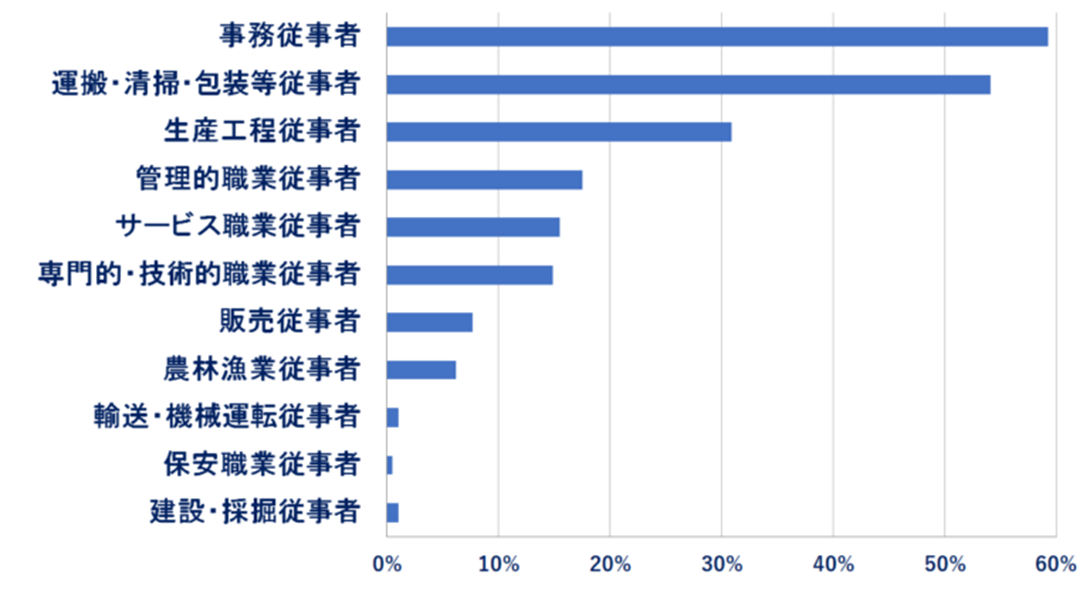

「特例子会社を設立した場合の業務内容はどのようなものか?」も見ていきましょう。以下は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構がまとめた資料のデータで、特例子会社で働く障がい者の職種の内訳を示したグラフです。

<図:特例子会社における障がい者の職種内訳 ※複数回答>

参考:「No1 多様化する特例子会社の経営・雇用管理の現状及び課題の把握・分析に関する調査(2012年3月)」

事務や運搬・清掃・包装等、生産工程などが上位ですが、親会社やグループ企業をサポートする業務をメインとしていることが多くなっています。

例えば、「3. 仕事がない対処法3:障がい者雇用に合わせて新しい仕事や部門を作る」でも紹介したような、後回しになっていてなかなか取り掛かれていない業務や、今までは外注していた業務を、特例子会社の従業員がサポートするようなイメージです。

また、最近では特例子会社で農業に関連した事業をスタートさせ、そこで収穫した野菜を社員食堂やカフェで活用したり、地域に販売したりする企業も増えています。

詳しくは「特例子会社で農業とは?障がい者雇用を進めるアイデアや事例を解説」の記事もぜひご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 仕事がない対処法5:外部の障がい者雇用サービスをうまく活用する

障がい者雇用を推進したいものの社内に仕事がなかなかないという場合には、外部(民間)の障がい者雇用サービスをうまく活用する選択肢もあります。

外部の障がい者雇用サービスとは、既に障がい者雇用のノウハウがある外部企業の力を借りて、障がい者が生き生きと働ける職域(例えば農園など)での雇用を推進するようなサービスをいいます。

障がいのある方に適した仕事が社内にないケースの場合、そうした環境で採用を強行してしまうと、企業にとっても障がい者にとっても良くない環境につながりかねません。

このようなケースの場合は、企業も障がい者もミスマッチなく仕事をすることができるよう、外部の障がい者雇用サービスを活用することも検討してみると良いかもしれません。

はじめは外部サービスを活用しながら、少しずつ企業内に障がい者雇用のノウハウを蓄積していけるようにすると良いでしょう。

具体的な相談先については、「6-3. 民間の障がい者雇用サービス(やりがいのある働く場を創出したい企業)」も参考にしてください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 障がい者雇用で任せる仕事がない場合の相談先

障がい者雇用でどの仕事を任せればいいかわからない場合の対処法を解説してきました。しかしながら、これらを読んでもなお「なかなか社内での仕事の切り出しが難しい」という担当者もいらっしゃることでしょう。

最後に、そうした悩みを受け止めてくれる相談窓口について紹介します。

それぞれの窓口では手厚いサポートを受けられるので、社内だけで解決しようとせず、ぜひ相談してみることをおすすめします。

6-1. ハローワーク(何から相談したら良いか分からない企業向け)

ハローワークは、厚生労働省が全国500カ所以上 に設置している公共職業安定所(職安)です。仕事を探している個人と人材を探している事業主の両方に対して無償で雇用サービスを提供しています。

ハローワークは障がい者雇用の支援にもかなり力を入れており、準備段階から採用後の定着支援まで、障がい者雇用に関する基本的な情報提供や相談を受けることができます。

「障がい者にやってもらう仕事がない」とお悩みの企業の場合、以下のようなハローワークのサポートが役立つでしょう。

| ・障がい者雇用の理解を深めるセミナー受講

・採用の準備段階から採用後の定着支援までの一貫した支援 ・具体的な仕事の切り出し(職務の選定や配置部署の検討)のお手伝い ・求人票の作成支援や求人にマッチした求職者を探すサポート |

また、雇い入れや職場定着の措置で受けられる助成金についても教えてくれます。これから障がい者雇用を積極的に推進していきたい企業は、ぜひ相談してみましょう。

6-2. 地域障害者職業センター(具体的なアドバイスを受けたい企業向け)

ハローワークで基本的な障がい者雇用の情報提供を受けた後に、具体的なアドバイスを受けたい企業は、地域障害者職業センターに相談するのがおすすめです。

地域障害者職業センターは、国や自治体が設置した施設であり、障害者の就労支援や職業訓練などを行っている施設です。事業主向けにも、採用計画の検討・採用の準備や職務内容の選定などかなり具体的かつ実践的なアドバイスを実施しています。

例えば、障がい者が従事する職務内容を創出するにあたって、「切り出し・再構成モデル」「積み上げモデル」「特化モデル」を組み合わせて取り入れるなど、具体的に企業に合ったアドバイスを受けることができます。

障がい者に任せる仕事がないと悩んでいる担当者の方は、ぜひ先ほどのハローワークと併せて、地域障害者職業センターにも相談してみることをおすすめします。

6-3. 民間の障がい者雇用サービス(やりがいのある働く場を創出したい企業)

公的な窓口と併せて、場合によっては民間の障がい者雇用サービスもうまく活用して障害者雇用の悩みを解決していきましょう。

民間企業の障がい者雇用サポートの中には、障がい者雇用における地域格差に対応して、「地方在住の働きたい障がい者」と「障がい者を積極的に雇用したい企業」をつなげるような取り組みを行っている企業もあります。

※障がい者の求人倍率には地域格差があり、地方に住む障がい者は働きたくても仕事を見つけづらく、都市部の企業は障がい者の働き手を見つけづらいという現状があります。

当社(株式会社JSH)の「コルディアーレ農園」では、こうした地域格差をなくして、障がいのある方が住み慣れた地域で「個々の特性に応じて、安心して、長く」働けることを目的にサービスを展開しています。

初めての農作業でも安心して業務に取り組めるような業務サポートや、障がいの特性に対応した専門的なケア、送迎サービスも実施しており、障がいのある方がイキイキと働けるような環境をご用意しています。

地方に住む障がい者の雇用創出を実現する当社の「コルディアーレ農園」に興味がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

| コルディアーレ農園についての詳細 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7.まとめ

本記事では「障がい者雇用を進めたい」「でも任せる仕事がない」と悩む担当者に向けて解説をしてきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

社内で任せる仕事がない場合の対処法として、5つの方法を詳しく紹介しました。

| ・対処法1:任せられる業務を切り出して作り出す

・対処法2:雇用した障がい者の特性とマッチする仕事を探す ・対処法3:障がい者雇用に合わせて新しい仕事や部門を作る ・対処法4:障がい者を雇用するための特例子会社を作る ・対処法5:外部の障がい者雇用サービスをうまく活用する |

障がい者雇用で任せる仕事がない場合の相談先

| ・ハローワーク(何を相談したら良いか分からない企業向け)

・地域障害者職業センター(具体的なアドバイスを受けたい企業向け) ・民間の障がい者雇用サービス(やりがいのある働く場を創出したい企業) |

公的な窓口はもちろん民間の障がい者雇用サービスもうまく活用して、障がい者雇用の悩みを解決していきましょう。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度