コラム詳細

2025/10/15

autorenew2025/11/18

障害者職業生活相談員とは?法的義務があるかの判断・対応方法を解説

障害者職業生活相談員 とは、障がい者の職業生活全般に関する相談や指導を行う社内担当者のことをいいます。

障がいのある従業員を5人以上雇用している事業所には、この障害者職業生活相談員を選定・配置する法的義務があります。

本記事では、障害者職業生活相談員の制度を初めて知った方にも、最低限やるべきことがすぐわかるように、必要なポイントだけに絞って丁寧に解説していきます。

・どのような事業所が対象になるのか(判断ポイント)

・いつまでに何をすれば法的義務を果たせるのか

・迷った時の相談窓口

といった疑問が解消できるよう、厚生労働省やJEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)など公的情報をもとに正確に解説していきます。

読み終わる頃には、「自分の事業所では選任義務があるのか・ないのか」「最低限何をすればいいのか」を理解いただけます。限られた時間の中で効率的に理解を深めたい企業担当者はぜひ参考になさってください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 障害者職業生活相談員とは?

2. 障害者職業生活相談員の選任義務があるかないかの判断ポイント

3. 障害者職業生活相談員の選任義務がある場合にすべきこと

4. 障害者職業生活相談員を選任しない場合の罰則はない

5. 障害者職業生活相談員で困ったときの相談窓口

6. まとめ

1. 障害者職業生活相談員とは?

まずは「障害者職業生活相談員」の制度的な位置づけや障がい者雇用における役割、そして外部支援者であるジョブコーチとの違いについて整理していきます。

これから選任が必要になる企業の方にとって土台となる情報を、ここでしっかり確認しておきましょう。

1-1. 障がい者の職業生活全般の相談・指導を行う社内相談員のこと

障害者職業生活相談員とは、障がい者の職業生活全般に関する相談や指導を行う役割を担う、社内の担当者をいいます。

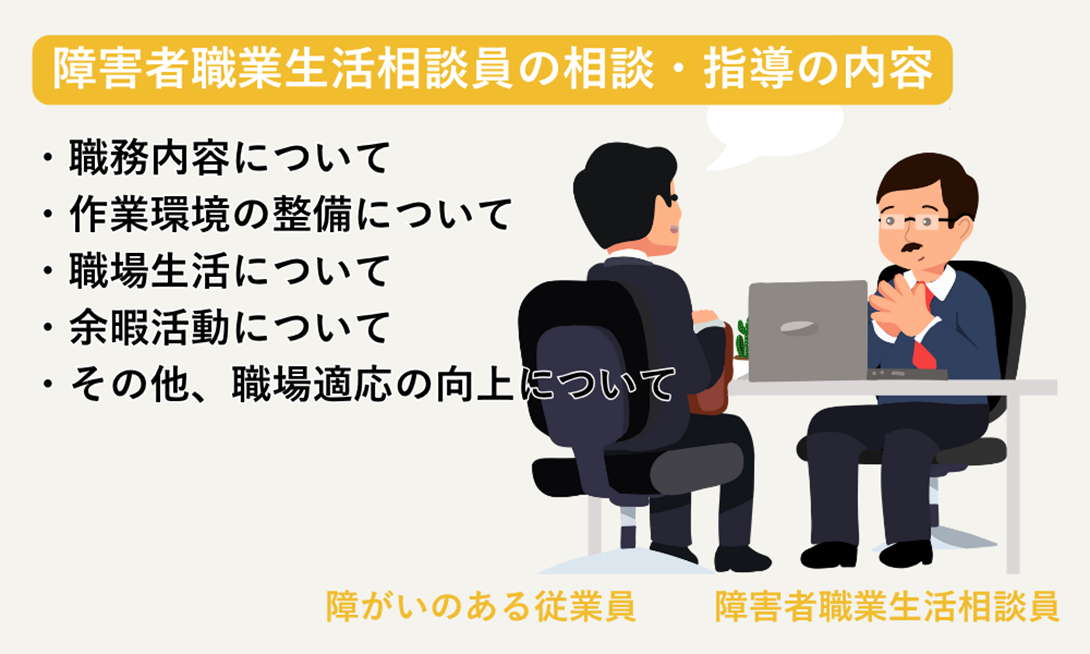

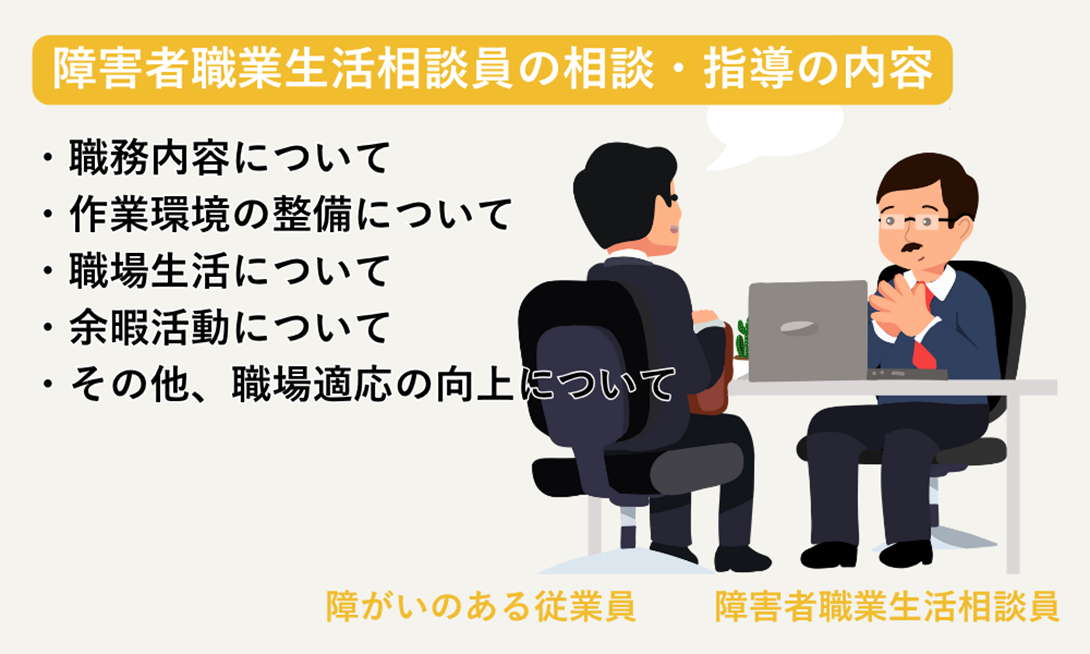

具体的には、以下のようなことについて、相談を障がい者から受けたり、障がい者に対して指導したりすることが想定されています。

| 障害者職業生活相談員の相談・指導の内容

・障がいのある従業員の職務内容に関して(例:適職の選定、職業能力の向上など) ・障がいの特性に応じた作業環境の整備について(例:設備の調整、動線の確保など) ・障がいのある従業員の職場生活について(例:労働条件や職場の人間関係など) ・障がいのある従業員の余暇活動について(例:休憩の取り方など) ・その他、障がいのある従業員の職場適応の向上について |

1-2. 障害者雇用促進法で「選任義務」が定められている

障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)において、一定数以上の障がい者を雇用している事業所には「障害者職業生活相談員」を選任する義務が定められています。

| 障害者の雇用の促進等に関する法律

第79条2 事業主は、厚生労働省令で定める数以上の障害者で ある労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、資格認定講習を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。 |

また、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」において、上記の第79条1項・2項で定める数は「五人とする」と定められているため、5人以上の障がい者を雇用する事業者に、この義務があることがわかります。

該当する事業所では、対象人数に達した日(5人以上の障がい者を雇用し始めた日)から3ヶ月以内に相談員を選任し、ハローワークに報告する必要があります。

現在のところ、選任しなかった場合の罰則(罰金や処分など)は定められていませんが、法律で明確に義務とされている以上、対象となる事業所はきちんと選任対応を行うことが必要です。

1-3. 障害者職業生活相談員とジョブコーチとの違い

障害者職業生活相談員と混同されやすい「ジョブコーチ」との違いもしっかりと押さえておきましょう。

障害者職業生活相談員とジョブコーチはどちらも障がいのある方の職場支援を担う役割ですが、

・障害者職業生活相談員:企業内の従業員から選任して、継続的に支援を行う

・ジョブコーチ:外部機関から派遣して来てもらい、一定期間のサポートを受けられる

という大きな違いがあります。

| 障害者職業生活相談員 | ジョブコーチ(職場適応援助者) | |

| 配属元 | 自社内の従業員から選任される

(内部支援) |

外部の専門機関から派遣される

(外部支援) |

| 支援期間 | 職場定着に向けた支援を継続して行う | 必要なタイミングで、

一定期間に集中して支援を行う |

| 業務内容 | 障がいのある従業員からの相談に乗る/指導を行う | 障がいのある従業員本人だけでなく、

事業主・上司・家族などへも助言を行う |

| 法的義務 | 障がい者を5人以上雇用する事業者には

選任義務あり |

任意に活用できる支援制度であり

義務はない |

法律に従って障害者職業生活相談員を適切に選任した上で、必要に応じてジョブコーチのような外部専門家の力も借りることで、障がいのある従業員の安定した就労を支えることができます。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 障害者職業生活相談員の選任義務があるかないかの判断ポイント

障害者職業生活相談員の概要を理解できたところで、「自分のところでは選任義務があるのか?ないのか?」について詳しく解説していきます。

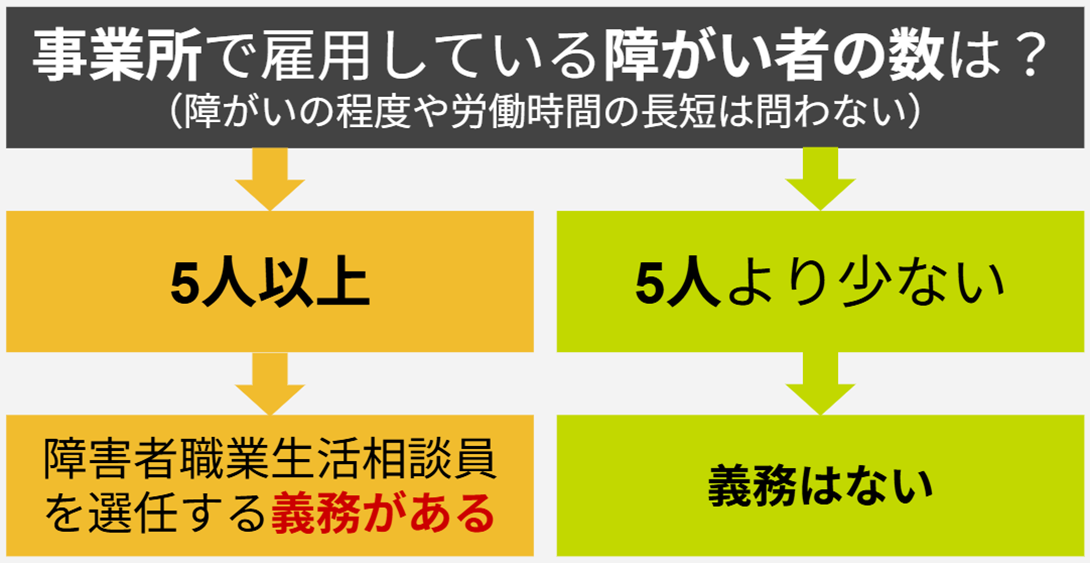

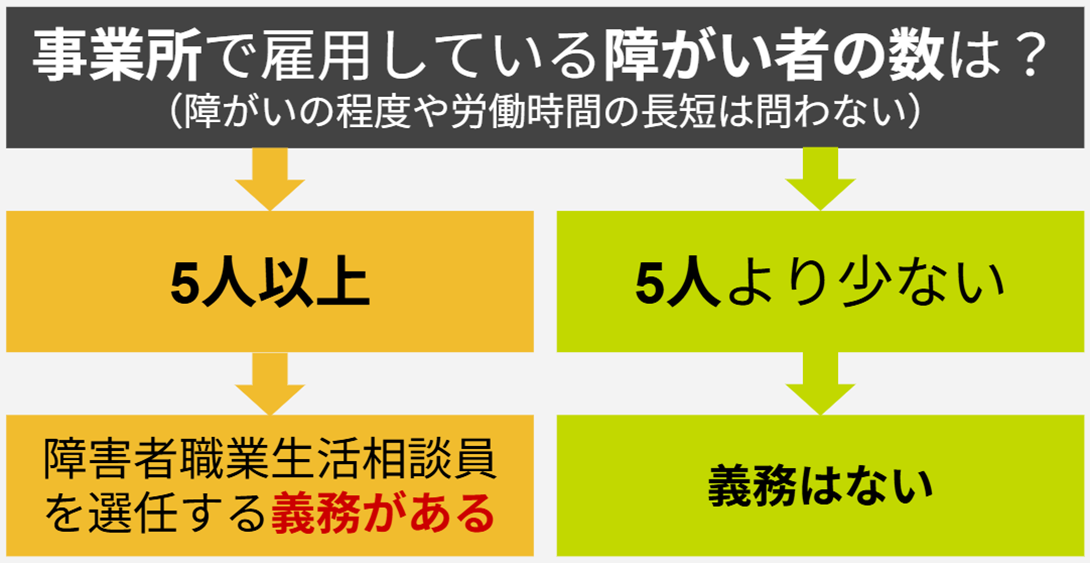

判断ポイントはズバリ、「事業所で雇用している障がい者の数が5人以上かどうか」です。

選任義務が発生する詳しい条件についてと、それぞれの場合の対応を解説します。

2-1. 事業所に「障がいのある従業員が何人いるか」

障害者職業生活相談員を選任する義務があるかどうかは、企業全体の雇用人数ではなく、事業所ごとの障がい者の人数で判断(事業所単位でカウント)します。

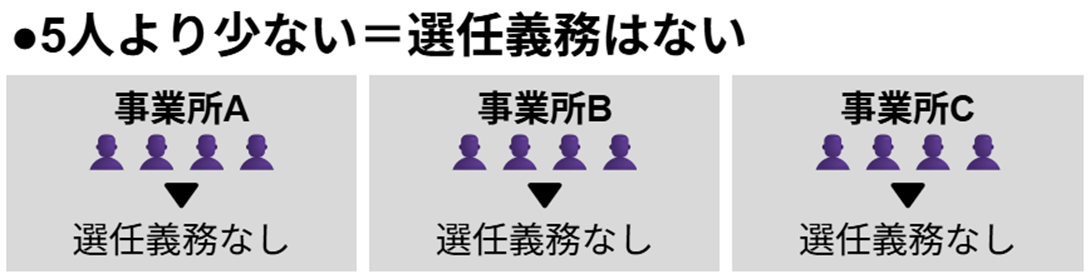

たとえば企業全体で障がいのある方を12人雇っていても、各事業所では4人ずつに分かれている場合は、選任義務は発生しません 。

一方で、事業所が3箇所あり、2箇所の事業所に障がいのある方が5人以上いるならば、2箇所の事業所ごとに障害者職業生活相談員を選任する義務が発生し、事業所ごとに配置することが求められます。

※ただし、本局と各出張所を合わせて「1つの経営単位としての事業所」というケースでは、障害者職業生活相談員を本局に1人配置すればいいとされています。

参考:厚生労働省「公務部門の障害者職業生活相談員に係るQA集」(PDF)/問3-2 勤務地が異なる出張所ごとに5人以上の障害者が配置されている場合どのように選任すれば良いか。

なお、カウントする人数は、障がいの程度(軽度か重度か)や労働時間(短時間か長時間か)に関係なく、1人は1人として実人数でカウントします。

「どの事業所に選任義務があるのか」を正しく把握していないと、義務があるのに選任していないという状況になりかねません。まずは、事業所単位で障がいのある従業員が何人働いているかを正確に確認することが、法的義務を遵守するための大切な一歩になります。

2-2. 5人以上:障害者職業生活相談員を選任しないといけない

障がいのある従業員が5人以上いる事業所では、事業所内において障害者職業生活相談員を選任する義務があります。

法律上は「相談員を選任する義務」と定められていますが、厚生労働省の資料 では、「5人以上の障がい者が勤務する事業所ごとに、1人ずつ配置することが求められる」と明記されています。

そのため、単に書面上の選任を済ませるだけでなく、実際にその事業所で相談対応ができる体制を整えておくことが実務上のポイントとなるでしょう。

社内に要件を満たす人がいない場合は、障害者職業生活相談員の資格を満たすための認定講習(合計10時間以上の講義)を受けてから選任・配置するという手順になります。

※認定講習については、後ほど「3-2. 該当者がいない場合は資格認定講習(2日〜3日)を受けさせる」にて詳しく解説します。

選任義務が発生してから3ヶ月以内に選任報告書を提出する必要があるため、認定講習を挟む場合はとくにできるだけスピーディーに進めていきましょう。

2-3. 5人より少ない:選任義務はないが準備しておくと良い

障がい者の雇用人数が4人以下の事業所の場合には、法律上の選任義務はありません。ただし、今後の採用や異動で5人を超える可能性がある事業所では、あらかじめ準備をしておくと安心です。

具体的には、

・障害者職業生活相談員の資格を持っている従業員がいるかを確認しておく

・障害者職業生活相談員になってもらう従業員に目星を付けておく

・障害者職業生活相談員の資格認定講習の開催時期を把握しておく

などの準備をしておくことをおすすめします。

また、障害者職業生活相談員の資格認定講習を前もって受けられるケースもある ため、JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)に相談して、早めに講習を受けておくというのも良いでしょう。

選任義務が発生してから慌てて動くのではなく、事前に情報を収集して準備しておくと安心です。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 障害者職業生活相談員の選任義務がある場合にすべきこと

ここからは、障害者職業生活相談員の選任義務がある場合に「何をしておけば法的義務を果たせるのか?」という点について詳しく解説していきます。

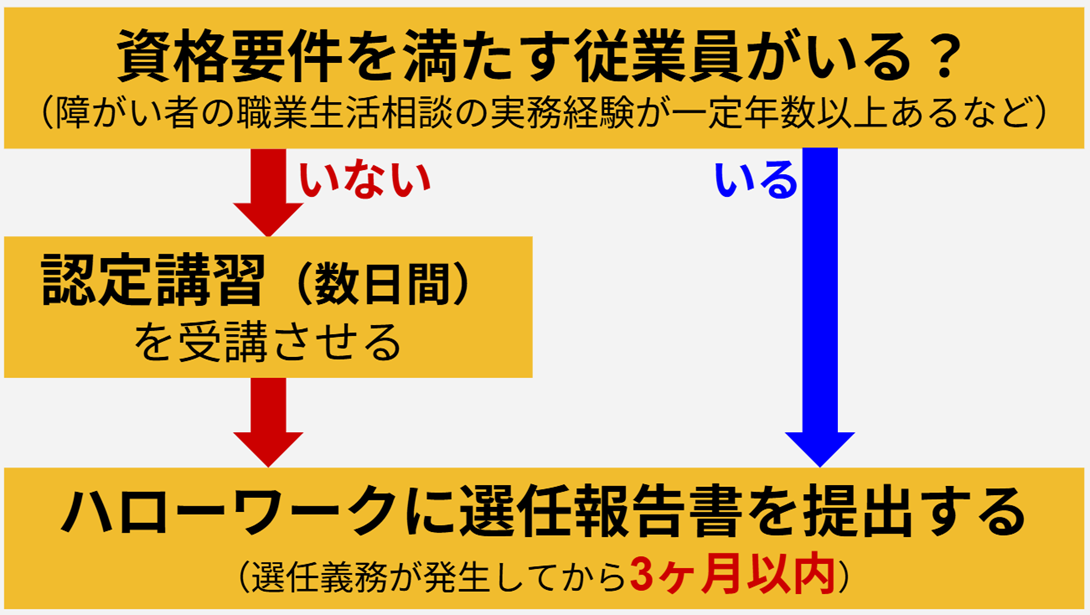

選任義務が発生すると、事務所内で障害者職業生活相談員を選任・配置して、ハローワークに届出を出すところまでを3ヶ月以内に行う必要があります。

確実にこれらの義務を履行するためには、以下の3つのステップで進めると安心です。

| 障害者職業生活相談員の選任義務がある場合にすべきこと

・まずは資格要件を満たす従業員がいるか確認する ・該当者がいない場合は資格認定講習(2日~3日)を受けさせる ・「選任報告書」を提出する(選任義務発生から3ヶ月以内) |

この流れに沿って対応すれば、制度上の義務をしっかり果たすことができます。順番に確認していきましょう。

3-1. まずは資格要件を満たす従業員がいるか確認する

まず行うのは、選任義務がある事業所内の「常時勤務している従業員」の中から、資格要件を満たす人がいるかどうかを確認することです。

大前提として障害者職業生活相談員は「常時勤務している従業員」から選ぶ必要があり、さらに障害者職業生活相談員になるための認定講習を受ける必要があります。

ただし、以下の資格要件を満たす従業員がいれば講習受講を受けなくても相談員に選任することが可能です。

| 障害者職業生活相談員の資格要件(いずれかに該当)

(1)職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科にかかわるもの)を修了した者 (2)下記1〜4のいずれかに該当し、その後1年以上障がいのある従業員の職業生活相談・指導の実務経験がある者 1. 大学または高等専門学校(旧専門学校含む)卒業者 2. 職業能力開発総合大学校の長期課程(福祉工学科にかかわるものを除く)修了者 3. 特定専門課程または特定応用課程の高度職業訓練修了者 4. 職業能力開発大学校または短期大学校の専門課程または応用課程の高度職業訓練修了者 (3)高等学校などの卒業者で、その後2年以上障がいのある従業員の職業生活相談・指導の実務経験がある者 (4)その他のもので、3年以上、障がいのある従業員の職業生活相談・指導の実務経験がある者 (5)上記に準ずる者として厚生労働大臣が認める研修を終了した者 |

資格要件を満たす従業員がすでにいる場合は、その方を障害者職業生活相談員に選任して、選任届の作成へと進めます。いない場合は、次のステップで資格認定講習を受講する必要があります。

3-2. 該当者がいない場合は資格認定講習(2日~3日)を受けさせる

もし社内に資格要件を満たす従業員がいない場合は、障害者職業生活相談員となる従業員を選んだうえで、その従業員に「障害者職業生活相談員資格認定講習」(無料)を受講させる必要があります。

資格認定講習は、合計10時間以上 の講義を複数日(2日〜3日)で受講する形で、全国の都道府県で年に数回開催されています。

障害者職業生活相談員資格認定講習では、以下のような内容を講義中心に学びます。

| 障害者職業生活相談員資格認定講習の内容

1. 総論(障害者雇用の理念) 2. 障害者の雇用の現状と課題 3. 関係行政機関と障害者対策 4. 障害者職業生活相談員 5. 障害者の心理、障害特性 6. 医学的立場からみた障害者の雇用 7. 採用、配置 8. 適職の選定、能力の開発、教育訓練 9. 施設・設備の改善、作業環境の整備 10. 労務管理 11. 人間関係管理と生活指導 12. カウンセリング 13. 職場適応の向上 14. 障害別にみた雇用の実際 15. 任意受講科目(※任意受講科目の受講は資格取得の要件ではありません。) ・事業所見学 ・支援機関見学 ・意見交換会 ※希望者を対象とし、いずれかを実施

|

「障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講したい場合には、JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)の都道府県支部ごとに講習の詳細ページがあるので確認してみましょう。

開催日程や申込期間を確認したうえで、受講申し込みを行います。定員に達すると優先順位ごとに参加できるかが決まり、場合によっては次回開催の回での参加になるケースもあるので注意してください。

認定講習を修了すると「修了証書」が発行され、障害者職業生活相談員になるための要件を満たすことができます。

3-3.「選任報告書」を提出する(選任義務発生から3ヶ月以内)

資格を備えた障害者職業生活相談員を選任したら、所定の様式で「障害者職業生活相談員選任報告書」を提出します。

| 提出する書類の名前 | 障害者職業生活相談員選任報告書 |

| 提出先 | 事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) |

| 提出期限 | 事業所で雇用する障がいのある従業員が5人以上になった日から3ヶ月以内 |

障害者職業生活相談員選任報告書のひな型(エクセルシート)は厚生労働省の公式ホームページに掲載されています。電子申請も可能なのでぜひ活用しましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 障害者職業生活相談員を選任しない場合の罰則はない

障害者職業生活相談員を選任しなかったとしても、今のところ法律上の罰則は定められていません。

しかしながら、障害者職業生活相談員の選任は「法的義務」として法律に明記されており、選任しない=法律違反に当たります。

障害者職業生活相談員がいないことで、障がいのある従業員が働きづらさを感じたり、職場内でトラブルや早期離職につながったりする恐れもあります。

さらに、何かあったときに「障がいのある従業員に対して、企業としてサポートする体制を用意していたか」が問われる場面では、障害者職業生活相談員を選任していないこと自体がリスクになる可能性があります。

罰則はなくても、企業の信頼性や労務対応として「やっておくべきこと」であることは間違いありません。

選任義務がある事業所は、法律をしっかり遵守して障害者職業生活相談員を選任しておくことをおすすめします。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 障害者職業生活相談員で困ったときの相談窓口

ここまで、障害者職業生活相談員の概要や、選任義務があるか無いかの判断ポイント、罰則はないことなどを解説してきました。罰則はなくても法的義務に変わりはないため、障害者職業生活相談員を選任して適切に配置していきましょう。

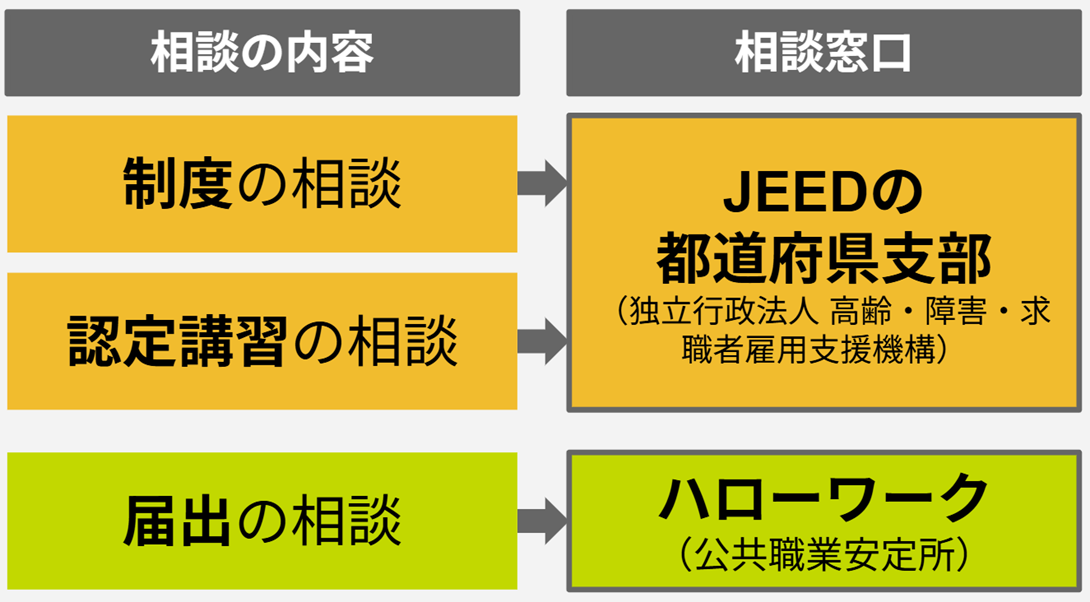

ここからは、障害者職業生活相談員の選任・配置、認定講習の受講、選任報告書の届け出についてなど、迷った場合の相談窓口について解説します。

問い合わせ内容に応じて、JEEDかハローワークの2つの窓口を使い分けるとスムーズです。

5-1. 障害者職業生活相談員の制度の相談:JEEDの各都道府県支部

障害者職業生活相談員の選任義務の有無や資格についてなど、制度の全体像や実務上の判断に迷った場合は、JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)の各都道府県支部に相談しましょう。

なお、よくあるご質問(障害者職業生活相談員資格認定講習)のページには、選任要件・選任報告や受講申込、修了証書の再交付・認定資格み方法などについての「よくある質問」と答えがまとめてあるので、相談前に目を通しておくのがおすすめです。

また、障害者職業生活相談員の活躍事例など、さらに詳しい相談員の働き方についても、JEED公式サイトの「障害者職業生活相談員の活躍事例、お役立ち情報」のページに記載があります。

5-2. 障害者職業生活相談員の認定講習の相談:JEEDの各都道府県支部

障害者職業生活相談員の資格認定講習についても、JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)の各都道府県支部に相談しましょう。

JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)の公式ホームページには、障害者職業生活相談員資格認定講習テキストも掲載されています。事前に講習の内容を知りたい方は確認しておくこともできます。

5-3. 障害者職業生活相談員の届出についての相談:ハローワーク

障害者職業生活相談員を選任したあとの手続きについては、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)が正式な提出窓口です。

報告書の記入方法や必要書類、提出期限などについて分からない場合など、細かい実務上の疑問にも対応してもらえますので相談してみましょう。

管轄のハローワークを調べる場合には、「地域名+ハローワーク」で検索すると見つかるはずです。

障害者職業生活相談員は、障がいのある方が安心して働くために重要な役割を担う存在です。困ったら公的機関に相談して、適切に選任・配置・届出を行いましょう。

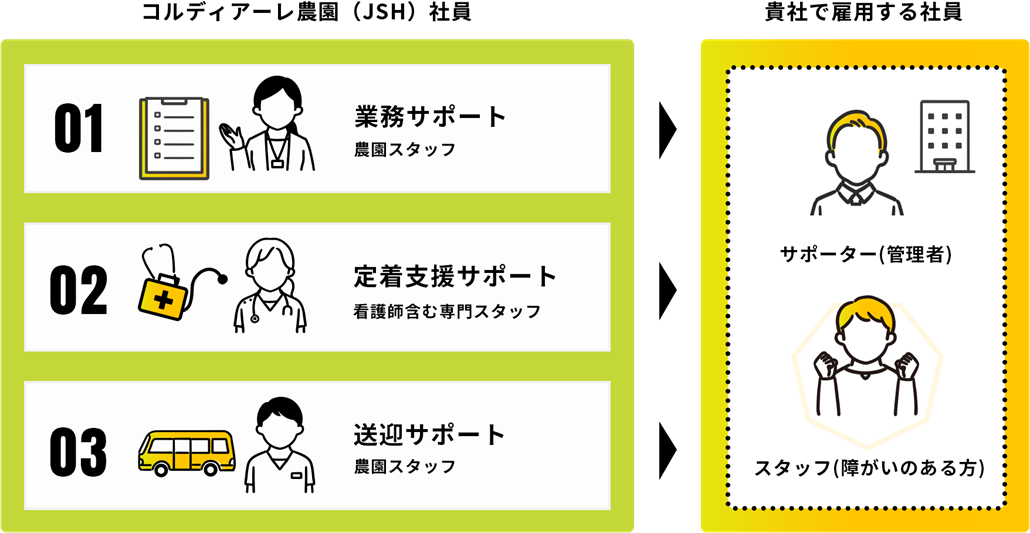

| JSHの雇用支援サービスのご紹介

株式会社JSHが展開する「コルディアーレ農園」は、各地域に在住する障がいのある方の「働きたい」という気持ちに寄り添い、その気持ちに応えたい企業様のための農園型障がい者雇用支援サービスです。

コルディアーレ農園は、障がいのある方が住み慣れた地域で、個々の障がいの特性に応じて、安心して長く働ける環境づくりを目的に生まれた就労の場です。

株式会社JSHが運営するコルディアーレ農園内で企業が雇用した障がいのある方が働き、水耕栽培設備を利用した農作業に取り組んでいただきます。コルディアーレ農園(JSH)の社員はそれぞれのチームがスムーズに業務を行えるよう、業務・送迎・体調管理に関するサポートをいたします。

コルディアーレ農園では、 (1)初めての農作業でも安心して働ける業務サポート (2)看護師含む専門スタッフが常駐して定着支援をサポートしてくれる仕組み (3)通勤の負担を軽減する送迎サポート

を完備しており、障がいのある方が安心して働ける環境が整っています。

導入企業は210社以上(2025年8月時点)、利用企業様の継続率99%(2024年6月時点)となっており、障がい者を雇用したい多くの企業をサポートしています。

障がいのある方の採用から定着、安定的な障がい者雇用を実現したいとお悩みの企業は、ぜひお問い合わせください。

|

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. まとめ

本記事では「障害者職業生活相談員」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆障害者職業生活相談員とは?

・障がい者の職業生活全般の相談・指導を行う社内相談員のこと

・障害者雇用促進法で「選任義務」が定められている

・障害者職業生活相談員とジョブコーチとの違い

◆障害者職業生活相談員の選任義務があるかないかの判断ポイント

・事業所に「障がいのある従業員が何人いるか」

・5人以上:障害者職業生活相談員を選任しないといけない

・5人より少ない:選任義務はないが準備しておくと良い

◆障害者職業生活相談員の選任義務がある場合にすべきこと

・まずは資格要件を満たす従業員がいるか確認する

・該当者がいない場合は資格認定講習(2日~3日)を受けさせる

・「選任報告書」を提出する(選任義務発生から3ヶ月以内)

障害者職業生活相談員を選任しない場合の罰則はありませんが、法律で定められた義務なので選任・配置することをおすすめします。ぜひ、法律を遵守して障がいがある方もない方も、働きやすい職場づくりを心がけましょう。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度