コラム詳細

2025/10/15

autorenew2025/11/18

職場定着支援助成金は廃止済み!現行8つの助成金と併用のコツを解説

職場定着に向けた取り組みを始めたいと考えて「職場定着支援助成金」について調べていく中で、このページにたどり着いた方がほとんどかと思います。

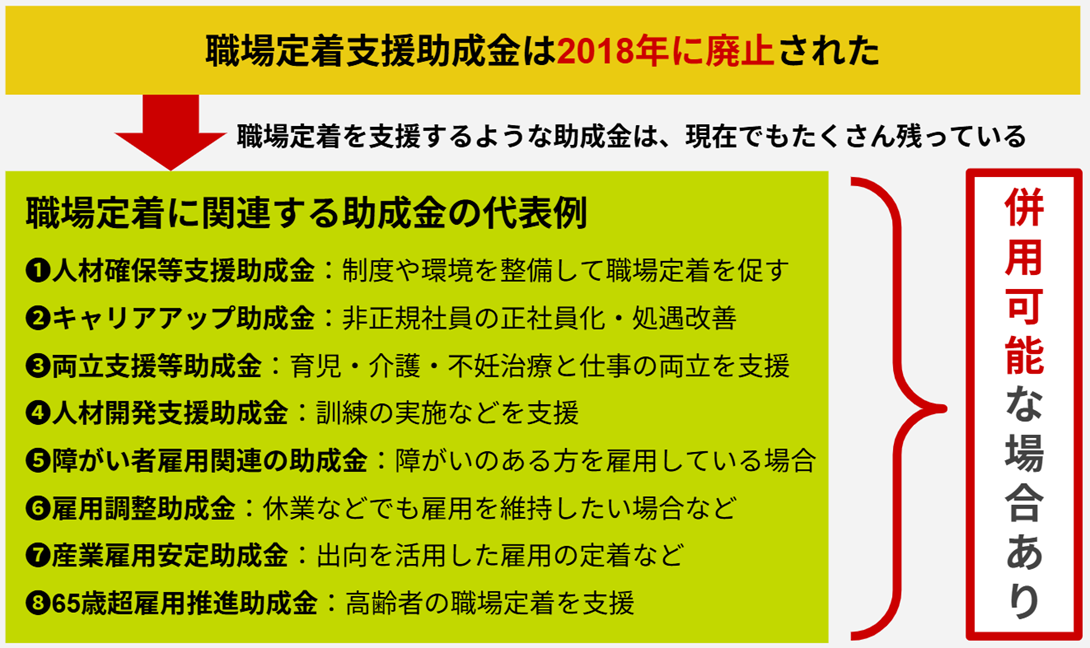

結論から申し上げると、実はこの「職場定着支援助成金」という制度は、2018年にすでに廃止されている制度です。この制度の支援内容は「人材確保等支援助成金」に引き継がれており、いくつかのコースとして存在しています。

さらに「職場定着」という目的に合致した助成金は、現在の「人材確保等支援助成金」以外にもたくさん存在しています。

この記事では、「職場定着支援助成金」が廃止されたことを伝えるだけでなく、現在申請できる代わりの助成金を8つ解説していきます。

それぞれの助成金について、概要や助成額だけでなく「どういう企業が申請できるのか」や制度の申請時の注意点までを丁寧に解説します。

また、こうした助成金を活用するうえで大切な「使える制度はすべて使う」という考え方についても解説して、併給調整についても説明します。

「どの助成金が使えるのか」「どの制度が自社に合うのか」がわかるように解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。

| ※本記事は2025年8月時点の情報に基づいて執筆しています。制度内容や助成金の詳細は、最新の公的情報をご確認ください。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 「職場定着支援助成金」は廃止されたが別の制度で申請できる!

2. 職場定着を支援する代表的な助成金8種類

3. 職場定着の助成金は併用して「使える制度を全部使う」が正解

4. 職場定着を支援する助成金を使う時の注意点

5. 障がい者の職場定着にお悩みならJSHにご相談ください

6. まとめ

1.「職場定着支援助成金」は廃止されたが別の制度で申請できる!

まずは「職場定着支援助成金」について知りたい方に向けて、

(1)「職場定着支援助成金」という制度自体は2018年に廃止されたこと

(2)廃止された内容は「人材確保等支援助成金」に引き継がれていること

(3)さらに、職場定着につながる助成金は他にも多数ある

という3点について、わかりやすく解説していきます。

1-1. 職場定着支援助成金は2018年に廃止された

「職場定着支援助成金」は2018年(平成30年度)から廃止されており、現在は申請できません。

そもそも「職場定着支援助成金」は、従業員の離職率低下や職場環境の改善を目的に、雇用管理制度や健康づくり施策を導入する企業を支援する制度として運用されていました。

しかし、2018年(平成30年)3月31日に制度は廃止となっており、当時設けられていた以下のコースもすべて廃止されています。

・雇用管理制度助成コース

・介護福祉機器助成コース

・保育労働者雇用管理制度助成コース

・介護労働者雇用管理制度助成コース

名称としての「職場定着支援助成金」はすでに使われておらず、助成金検索ツールや最新ガイドラインからも削除されています。

1-2. 職場定着支援助成金は「人材確保等支援助成金」に引き継がれている

「職場定着支援助成金」が廃止されたあと、その支援内容は人材確保等支援助成金に統合されました。

| 職場定着支援助成金のうち、人材確保等支援助成金に統合されたコース

・職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)➡人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)に統合 ・職場定着支援助成金(介護福祉機器助成コース)➡人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)に統合 ・職場定着支援助成金(保育労働者雇用管理制度助成コース)➡人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)に統合 ・職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成コース)➡人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)に統合 |

つまり「職場定着支援助成金」という制度名としては廃止されましたが、制度の中身は形を変えて継続しています。

1-3. 職場定着につながる助成金は他にも多数ある

前述した通り、もともとの「職場定着支援助成金」の各コースは「人材確保等支援助成金」として存続しているのですが、実はこの「人材確保等支援助成金」のほかにも、職場定着に貢献する助成金は複数存在しています。

厚生労働省の「雇用関係助成金検索ツール」を参照すると、実質的に職場定着につながる支援を目的とした助成金が多く見られます。

なかには、制度名自体には「職場定着」という言葉が無くても、非正規雇用からの正社員化を支援する「キャリアアップ助成金」など、結果的に職場定着につながるような助成金は多数存在しています。

そのため、「職場定着支援助成金はもう使えないから」と諦めたり、「人材確保等支援助成金しかない」と考えずに、職場定着につながる助成金をできるだけ多く調べて活用することが重要です。

2章では、職場定着につながると考えられる助成金を一挙に紹介していくので、ぜひ参考になさってみてください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 職場定着を支援する代表的な助成金8種類

前章では、かつて存在していた「職場定着支援助成金」が2018年に廃止され、それらの内容が「人材確保等支援助成金」などに引き継がれていることをご紹介しました。

しかし職場定着という観点で見れば、現在使える助成金制度は「人材確保等支援助成金」だけではありません。たとえば、非正規社員の正社員化、仕事と育児・介護の両立支援、障がい者や高齢者の雇用促進、さらには出向や休業時の支援など、目的や対象ごとにさまざまな制度が存在しています。

この章では、そうした「職場定着につながる」8種類の代表的な助成金について、はじめて知った方にもわかりやすく、ポイントを絞って紹介していきます。

| 職場定着を支援する代表的な助成金8種類

・人材確保等支援助成金(制度や環境を整備して職場定着を促す助成金) ・キャリアアップ助成金(非正規社員の正社員化・処遇改善を支援する助成金) ・両立支援等助成金(育児・介護・不妊治療などと仕事の両立を支援する助成金) ・人材開発支援助成金(職場定着につながる訓練の実施を支援) ・障害者雇用関連の助成金(障がいのある従業員を雇用している場合) ・雇用調整助成金(経済的理由による休業などで雇用を維持した企業向け) ・産業雇用安定助成金(出向を活用して雇用を維持・定着させる助成金) ・65歳超雇用推進助成金(高齢者の職場定着を支援) |

それぞれの制度の対象企業・支給額の目安・活用の注意点などを簡潔にまとめているので、「自社で使えそうな制度があるか」を確認しながら読み進めてください。

2-1. 人材確保等支援助成金(制度や環境を整備して職場定着を促す助成金)

人材確保等支援助成金は、企業が人材不足の課題を解決するために、魅力ある職場づくりや雇用管理の改善などに取り組んだ際に支給される助成金です。廃止された職場定着支援助成金の目的を引き継ぐ制度で、現在は複数のコースが用意されています。

| 人材確保等支援助成金のコース

・雇用管理制度・雇用環境整備助成コース ・中小企業団体助成コース ・建設キャリアアップシステム等活用促進コース ・若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) ・作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) ・外国人労働者就労環境整備助成コース ・ テレワークコース |

たとえば中小企業団体助成コースの場合、中小企業団体が構成中小企業者に労働環境向上事業を実施した場合に、要した費用の2/3を支給(上限額は、団体の規模に応じて600万円〜1,000万円)されます。

| 対象企業 | 主に中小企業(コースにより異なる) |

| 対象となる従業員・取組内容の例 | 雇用管理制度の整備、業務負担軽減機器の導入など、幅広い取組に対応 |

| 支給額の目安 | コースによって異なる |

| 申請・相談先 | 各都道府県の労働局またはハローワーク |

ただし、コースによっては、離職率の低下などの成果要件が課せられる場合がある点に留意が必要です。

人材確保等支援助成金を活用したい方は、各都道府県の労働局またはハローワークに問い合わせてみましょう。

2-2. キャリアアップ助成金(非正規社員の正社員化・処遇改善を支援する助成金)

キャリアアップ助成金は、有期契約労働者・パート・派遣社員などの非正規雇用労働者に対して、企業が正社員化や処遇改善を行った場合に助成される制度です。

非正規雇用からのキャリアアップを促すことで、職場定着の推進にもつながる制度なので、助成対象になるかどうかしっかり確認してみましょう。

| キャリアアップ助成金のコース

<正社員化支援> ・正社員化コース ・障害者 正社員化コース

<処遇改善支援> ・賃金規定等改定コース ・賃金規定等共通化コース ・賞与・退職金制度導入コース ・社会保険適用時処遇改善コース |

たとえば正社員化コースの場合、有期雇用契約で働いていた従業員を正規社員に転換した場合に、中小企業であれば1人あたり最大80万円が支給されます。

| 対象企業 | 雇用保険適用事業所で、非正規労働者を雇用している企業 |

| 対象となる従業員・取組内容の例 | ・有期契約労働者・パートタイム労働者・派遣社員など

・正社員化や賃金規定の改定など、各コースに応じた取組を実施した場合 |

| 支給額の目安 | 最大72万円(コースによって異なる。複数のコースを併用することも可能) |

| 申請・相談先 | 各都道府県の労働局またはハローワーク |

ただし、支給申請には、転換前後の雇用契約書や賃金台帳、出勤簿などの客観的証拠が必要となります。また、コースによっては複雑な要件があるため、事前確認を怠らないようにしましょう。

キャリアアップ助成金を活用したい方は、各都道府県の労働局またはハローワークに問い合わせてみましょう。

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度)(PDF)」

2-3. 両立支援等助成金(育児・介護・不妊治療などと仕事の両立を支援する助成金)

両立支援等助成金は、仕事と育児・介護・不妊治療などを両立しやすい職場環境づくりに取り組む中小企業に対して支給される助成金です。具体的には以下の6つのコースが用意されています。

| 両立支援等助成金のコース

・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) ・介護離職防止支援コース ・育児休業等支援コース ・育休中等業務代替支援コース ・柔軟な働き方選択制度等支援コース ・不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース(2025年新設) |

たとえば「出生時両立支援コース」の場合、男性従業員が子の出生後8週以内に育休を取得した場合、1人につき最大20万円、2人目・3人目の場合は10万円が支給されます。加えて、男性の育休取得率が30%以上アップ&50%達成などの要件を満たすと60万円の支給もあります。

| 対象企業 | 中小企業(業種ごとに資本金・従業員数の基準あり) |

| 対象となる従業員・取組内容の例 | ・育児・介護・不妊治療などと仕事の両立に関わる従業員

・各コースの制度導入や支援の実施、対象者の利用実績が必要 |

| 支給額の目安 | 各コースにより異なるが、概ね20万~最大140万円など |

| 申請・相談先 | 各都道府県の労働局またはハローワーク |

申請時の注意点としては、以下があります。

・支給要件を満たすように制度導入・運用の証明が必要

・事前の計画提出や支給申請期限があるため、スケジュールに余裕をもって準備する

・申請後の審査もあるため、必要な書類の整備が重要

両立支援等助成金を活用したい方は、各都道府県の労働局またはハローワークに問い合わせてみましょう。

出典:厚生労働省「2025(令和7)年度 両立支援等助成金のご案内(PDF)」

2-4. 人材開発支援助成金(職場定着につながる訓練の実施を支援)

人材開発支援助成金は、企業が従業員に対して実施する職業訓練(OJT・OFF-JT)やスキルアップの取り組みに対して、訓練費用や訓練中の賃金の一部を助成する制度です。

| 人材開発支援助成金の主なコース

・人材育成支援コース:10時間以上のOFF-JTによる訓練や、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練 ・人への投資促進コース:高度デジタル人材の育成のための訓練や、労働者が自発的に受講した訓練など ・事業展開等リスキリング支援コース:事業展開やDX等に伴い新たな分野で必要となる知識などを習得させるための訓練 ・教育訓練休暇等付与コース:教育訓練休暇制度を導入し、労働者が休暇を取得して訓練を受講した場合に助成 |

人材開発支援助成金は、令和7年4月1日の制度見直しにより、賃金助成額も一部増額 されています。

たとえば人材育成支援コースの人材育成訓練が行われた場合、中小企業の場合には1人1時間あたり1,000円、中小企業以外の場合は500円が支給されます。さらにOJTを組み合わせた場合、最大25万円(中小企業以外の場合は最大14万円)が助成されます。

| 対象企業 | 訓練制度を活用して従業員のスキル向上を目指す事業主 |

| 対象となる従業員・取組内容の例 | ・正社員や有期契約社員など雇用保険加入者

・社内育成や職場定着に向けた研修を実施したとき |

| 支給額の目安 | 訓練費用の一部(最大75%)+訓練中の賃金助成(最大960円/時) |

| 申請・相談先 | 各都道府県の労働局またはハローワーク |

申請時の注意点としては、以下のようなものがあるのでご留意ください。

・訓練の実施前に「計画届」の提出が必要です。事後申請は原則として認められません。

・OFF-JT訓練では、訓練内容が職務に関連していることが求められます。

・実施後は、訓練実績や対象者の賃金支払い記録など、証拠書類を適切に保存する必要があります。

・制度改正により、令和7年4月以降の申請内容は一部変更されています。必ず最新の手引きを確認してください。

人材開発支援助成金を活用したい方は、都道府県労働局または最寄りのハローワークに問い合わせて相談してみてください。

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金」/厚生労働省「人材開発支援助成金を利用しやすくするため令和7年4月1日から制度の見直しを行いました(PDF)」

2-5. 障がい者雇用関連の助成金(障がいのある従業員を雇用している場合)

障がいのある従業員の職場定着に取り組んでいる企業であれば、障がい者雇用に関する助成金も活用できます。ただし、障がいのある方を雇用していない場合はもちろん利用できないため注意してください。

職場定着を支援するという観点で使いやすい助成金には、次のようなものがあります。

| 障がい者雇用関連した主な助成金(定着支援に関係するもの)

・職場適応援助者助成金(ジョブコーチ支援) ジョブコーチが職場に入って定着支援を行った場合に助成される制度 ・障害者雇用相談援助助成金 雇用管理に関する相談支援を受けることで、定着率の向上が見込まれる場合に支給 ・障害者介助等助成金 就業にあたり日常的な介助が必要な従業員に対し、介助者を配置・委嘱した場合に支給 ・障害者作業施設設置等助成金 障がい特性に配慮した作業スペースや設備の整備を行う場合に支給 ・重度障害者等通勤対策助成金 通勤に配慮が必要な障がいのある従業員に対し、通勤支援の体制を整えた場合に支給 ・障害者能力開発助成金 障がいのある従業員に対してスキル向上のための訓練を実施した場合に支給 |

たとえば、「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の場合、1日の支援時間が4時間以上(精神障がい者は3時間以上)の場合は1日あたり16,000円、4時間未満(精神障がい者は3時間未満)は8,000円が支給されます。さらに、養成研修の受講料の1/2が支給される場合もあります。

障がい者を雇用する場合にも、こうした継続的な支援を続けることで、職場へのスムーズな適応や定着を図ることができます。

障がい者雇用関連の助成金を活用したい方は、JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)または最寄りのハローワークに問い合わせて相談してみてください。

2-6. 雇用調整助成金(経済的理由による休業などで雇用を維持した企業向け)

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。

売上の減少や災害による影響など明確な理由がある場合にのみ使える助成金ですが、状況があっていれば、職場定着(離職防止)にも活用できます。

たとえば売上が落ち込んだ製造業の中小企業が、従業員を一定期間休業させた場合、その間に支払った休業手当の一部(最大8,870円/日)が助成されます。

| 対象企業 | 雇用保険の適用事業主で、最近3カ月間の月平均売上高が前年同期比で10%以上減少しているなど、事業活動の縮小を余儀なくされた企業 |

| 対象となる例 | ・雇用維持のために実施した休業、教育訓練、または出向が対象

・雇用保険被保険者に対して実施した一時的な雇用調整が、一定の基準を満たしていること |

| 支給額の目安 | 1人1日あたり最大8,870円(助成率や上限は条件により異なる) |

| 申請・相談先 | 各都道府県の労働局またはハローワーク |

雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは各都道府県の労働局またはハローワークにお問い合わせください。

2-7. 産業雇用安定助成金(出向を活用して雇用を維持・定着させる助成金)

従業員を在籍型出向させることで、雇用の維持やスキルアップを実現した企業が対象となる助成金です。

(1)スキルアップを目的とする場合と、(2)事業の縮小に対応する場合、(3)災害特例とでコースが分かれており、それぞれ要件や支給額が異なります。

| 産業雇用安定助成金の主なコース

・スキルアップ支援コース ・産業連携人材確保等支援コース(経済上の理由で事業活動を一時的に縮小している場合) ・災害特例人材確保支援コース(令和6年能登半島地震に対応) |

たとえばスキルアップ支援コースでは、スキルアップを目的に従業員を別企業へ出向させ、出向前の賃金よりも復帰後6カ月の賃金が5%以上上昇した場合に、出向期間中の費用の2/3(中小企業以外は1/2)が助成されます(別途1日あたりの上限あり)。

| 対象企業 | 労働者のスキルアップを目的として、労働者に他社に出向させた企業 |

| 対象となる従業員・取組内容の例 | ・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提であること

・労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること |

| 支給額の目安 | 助成率は、中小企業の場合2/3、中小企業以外の場合は1/2

以下のいずれか低い額に助成率をかけた額(最長1年まで) イ:出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額 ロ:出向労働者の出向前の賃金の1/2の額

上限額:1人1日あたり8,870円(1事業所1年度あたり1,000万円まで) |

| 申請・相談先 | 各都道府県の労働局またはハローワーク |

人材開発支援助成金を活用したい方は、都道府県労働局または最寄りのハローワークに問い合わせて相談してみてください。

出典:厚生労働省「産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

2-8. 65歳超雇用推進助成金(高齢者の職場定着を支援)

65歳以上への定年引上げ、継続雇用制度の導入などにより、高年齢者の職場定着を進めた企業に対して支給される助成金です。制度整備や賃金制度の見直しなどを行った場合、その実施内容に応じた金額が助成されます。

| 65歳超雇用推進助成金のコース

・65歳超継続雇用促進コース(定年引上げ、定年廃止、継続雇用制度導入など) ・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(雇用管理制度の整備などの措置を実施した企業に助成) ・高年齢者無期雇用転換コース(無期雇用労働者に転換した場合に助成) |

たとえば、65歳超継続雇用促進コースにおいて、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入を実施した場合、60歳以上の被保険者数が10人以上なら最大で60万円が助成されます(70歳以上の継続雇用制度の場合は100万円)。

| 対象企業 | 高年齢者の定年引上げや継続雇用制度の整備を実施した事業主 |

| 対象となる従業員・取組内容の例 | ・65歳以上への定年引上げ

・定年の定めの廃止 ・66歳以上の継続雇用制度導入 ・他社による継続雇用制度導入 |

| 支給額の目安 | 実施内容と60歳以上の被保険者数に応じて、15万円~最大160万円

(定年の定めをした場合で60歳以上の被保険者数が10人以上の場合に、160万円) |

| 申請・相談先 | 各都道府県の労働局またはハローワーク |

申請時の注意点としては、以下のようなものがあるのでご留意ください。

・助成金の審査には、支給申請書の受理から約3カ月かかります。

・期日までに必要な報告や調査への対応がされないと、助成金は支給されません。

・不正受給が認められた場合は、返還命令や刑事告発の対象となることがあります。

・提出書類や添付資料は、支給決定日の翌日から5年間の保存が義務付けられています。

65歳超雇用推進助成金を活用したい方は、JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)または最寄りのハローワークに問い合わせて相談してみてください。

出典:厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」/厚生労働省「令和6年度65歳超雇用推進助成金のご案内(PDF)」

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 職場定着の助成金は併用して「使える制度を全部使う」が正解

前章でたくさんの職場定着支援にかかわる助成金を紹介してきましたが、「併用ってできるのかな?」と思った方もいるかもしれません。

結論からいうと、助成金の目的や対象者が重ならなければ複数の制度を併用することは可能です。

むしろ、職場定着という明確な目的に対して、活用できる制度はすべて活用するという姿勢が、成功のカギになります。

3-1. 複数の助成金は併用できる場合がある

助成金はそれぞれ対象や支給要件が異なるため、目的や対象が重ならなければ併用が可能なケースがあります。

たとえば「人材開発支援助成金」でスキルアップを図り、「キャリアアップ助成金」で正社員化するといった組み合わせは、実務上でもよく使われる例です。

一方で、同じ従業員・同じ取り組みに対して複数の助成金を申請すると不支給になることもあるため、併用する前には確認することをおすすめします。

| 併用OKの例(目的や対象が異なる場合)

・人材開発支援助成金 + キャリアアップ助成金) → スキルアップの訓練(前者)と、正社員転換(後者)は目的が異なるため組み合わせ可能

・両立支援等助成金(育児休業等支援コース)+産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース) → 育休取得支援(前者)と、新たなスキルの習得(後者)は目的が異なるため組み合わせ可能 |

| 併用NGの例(同一内容や対象が重複する場合)

・人材開発支援助成金と雇用調整助成金を、同じ訓練・同じ従業員に適用したい場合 ・キャリアアップ助成金と人材確保等支援助成金を、同じ対象者に適用したい場合

➡対象や内容が重複する場合には、併用できず、併給調整が入ることがあります。詳しくは、申請前に管轄の労働局に相談しましょう。 |

複数の助成金を併用したい場合には、事前にしっかりと併用可否を確認しておくことが重要です。

3-2. 併給調整早見ツールで併用可能か確認できる

なお、厚生労働省は、複数の雇用関係助成金の併用が可能か確認できる「雇用関係助成金の併給調整早見ツール」を公開しています。

このツールはエクセルのマクロ形式(.xlsm)になっており、2つの助成金が併用できるか、併給調整が入るのかなどを簡単に自分で確認できます。

ただし、このツールでは一般的な併給可否ルールはわかるものの、個別の事情によってはツールとは異なる判断が下される可能性があります。申請前にかならず管轄の労働局に相談するのが確実でおすすめです。

制度内容や運用ルールは年度によって見直されることもあるため、自己判断せずに、申請前にしっかり確認してから助成金制度を活用しましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 職場定着を支援する助成金を使う時の注意点

前章では、職場定着につながるさまざまな助成金制度をご紹介しました。支給額や対象となる取り組みを知り、「自社でも活用してみたい」と感じた方も多いかもしれません。

しかし、助成金は「申請すれば誰でももらえる」わけではなく、要件の確認や書類の整備、制度の実施・運用など、現実的には多くのハードルがあります。

この章では、助成金を活用する際に見落としやすい注意点や、実際に制度を活かしきるために押さえておきたいポイントを4つに分けて解説します。

| 職場定着を支援する助成金を使う時の注意点

・支給要件を満たしていないと申請しても不支給になる ・助成金の審査に通るための綿密な準備が必要になる ・社内負担が想像以上に大きくなるケースがある ・助成金だけでなく自社の体制を整えることもとても重要 |

「助成金を最大限活かしたい」という企業の方にこそ知っておくべき情報なので、ぜひお読みください。

4-1. 支給要件を満たしていないと申請しても不支給になる

職場定着に関する助成金は、申請すれば必ずもらえるわけではありません。支給要件を一つでも満たしていなければ不支給になるため、事前の確認が非常に重要です。

実際には、次のような理由で不支給となるケースがありえます。

| 助成金が不支給になる例

・受給要件の一部が不足していたため、助成金が不支給となった(例:65歳超雇用推進助成金で、制度内容が就業規則等に明確に記載されていなかったなど) ・制度を導入して助成金がもらえる対象にはなったが、受給対象者が1人もいなかった ・助成金を受け取れる条件は満たしていたが、支給申請の期限を過ぎて申請したため支給されなかった ・支給要件の適用対象外の労働者に対して実施した(スキルアップ助成金で、雇用保険の適用対象外の労働者に対して実施したなど) ・書類の不備や必要添付資料の漏れがあって、助成金を受け取れなかった(例:訓練計画書や賃金台帳の提出漏れなど) |

助成金は、細かい条件や書類の正確さが審査される制度です。要件を確認せずに制度導入や申請を進めてしまうと、結果的に費用や労力が無駄になることもあります。

そのため、不明点があれば早めに労働局やハローワーク、JEED(高年齢者雇用支援機構)などの申請先にしっかりと事前相談して、申請前に「自社が対象になるか」「どのような準備が必要か」を確認しておくことをおすすめします。

4-2. 助成金の審査に通るための綿密な準備が必要になる

前述したように助成金は、支給要件をしっかり満たす必要があるため審査に通るための事前準備が非常に重要です。書類の記載内容や添付資料の整合性、制度導入の実態などがしっかり整っていないと、不支給になる可能性があります。

たとえば、就業規則の文章や賃金規定の改定内容が曖昧であったり、訓練実施記録が不備だったりすると、審査を通過できない可能性があります。準備を怠ると、苦労して制度を導入したのに助成金が不支給になってしまったという結果になりかねません。

| 審査に通過する準備のポイント

・就業規則や制度改定内容を明文化し、対象者の範囲・基準を明確にする ・制度導入や訓練実施などのスケジュールを事前に計画しておく ・研修実施記録・社内周知資料などのエビデンスをしっかり残す ・雇用保険の被保険者かどうかなど、対象従業員の条件を正確に確認する ・賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書などの関連書類を整理・保管しておく ・新制度導入に伴う変更は、労働者代表の同意や社内通知の証拠も取っておく |

助成金は「導入さえすればもらえるもの」ではなく、計画書の整備・制度の社内定着・実施記録の管理などを、すべてセットで行うことが前提となるため、準備段階でどれだけ丁寧に対応できるかが大きな分かれ目になります。

申請を検討する段階から「どのような資料が必要か」「どの時点でどんな行動を取るべきか」を把握し、社内での連携体制やスケジュールも含めて綿密に準備を進めることが、助成金活用の成否を左右します。

4-3. 社内負担が想像以上に大きくなるケースがある

支給要件を満たすことや審査に通るための準備が重要だと理解したうえで、もうひとつ見落としやすい注意点が社内の負担の大きさです。

助成金の申請と受給には、制度導入から運用・書類作成・申請まで、かなりの工数と期間がかかります。

たとえばキャリアアップ助成金・人材開発支援助成金などでは、制度導入の前後に半年以上の雇用実績が必要だったり、制度運用の報告・評価が求められたりするため、担当者の継続的な業務負荷が発生します。

4-1や4-2で説明したように、ちょっとした不備や認識違いでも不支給になる可能性があるからこそ、作業を一つひとつ丁寧に進める必要があり、それが結果的に大きな負担につながるというケースも多いのです。

助成金は魅力的な制度ではあるものの、「申請すれば簡単にもらえる」というものではありません。制度そのものの理解だけでなく、社内の体制・スケジュール・担当の確保など、現実的な準備も合わせて考えておくことが大切です。

4-4. 助成金だけでなく自社の体制を整えることもとても重要

たとえ助成金を活用して制度を導入しても、自社の体制が整っていなければ職場定着にはつながらない点にも注意が必要です。

助成金を受給することが目的となってしまい、「職場に定着してもらえる工夫」を怠ってしまうと、結果的に離職が高まってしまう危険性が高まります。

たとえば、次のようなケースが考えられます。

| 助成金を受給しても自社の体制作りが不十分だったケース

・評価制度を整備し助成金を受給したが、上司ごとに評価の基準がバラバラで、従業員の納得が得られなかった ・「短時間正社員制度」を導入した保育事業所が制度の活用を現場に説明しきれず、対象者が制度を使えなかった ・障がいのある従業員を雇用し、「障害者介助等助成金」や「職場適応援助者助成金」を活用したものの、社内に受け入れ体制が整っておらず本人が孤立してしまった |

このように、助成金はあくまでも「導入のきっかけ」であり、それだけで職場定着を保証するものではありません。助成金の目的は制度導入による定着促進であり、それを現場で実際に活かすには、社内の理解と体制づくりが不可欠です。

単なる申請・受給で終わらせず、「どうやって定着につなげるか」までを見据えて取り組むことが、助成金を最大限活かすためのポイントです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 障がい者の職場定着にお悩みならJSHにご相談ください

ここまでご紹介してきたように、「職場定着支援助成金」は廃止されたものの、職場定着を支えるための制度は今も多く存在しています。ここからは、その中でも障がいのある方の職場定着に特化した取り組みについて、もう少し詳しく解説します。

障がい者雇用についても、助成金を活用して制度を整えたとしても、障がいのある方が実際に職場に定着するまでには、個別の特性への理解や継続的なサポートが必要です。とくに中小企業などでは、採用から職場内調整、日々の業務支援までをすべて自社で担うのは難しいという声も少なくありません。

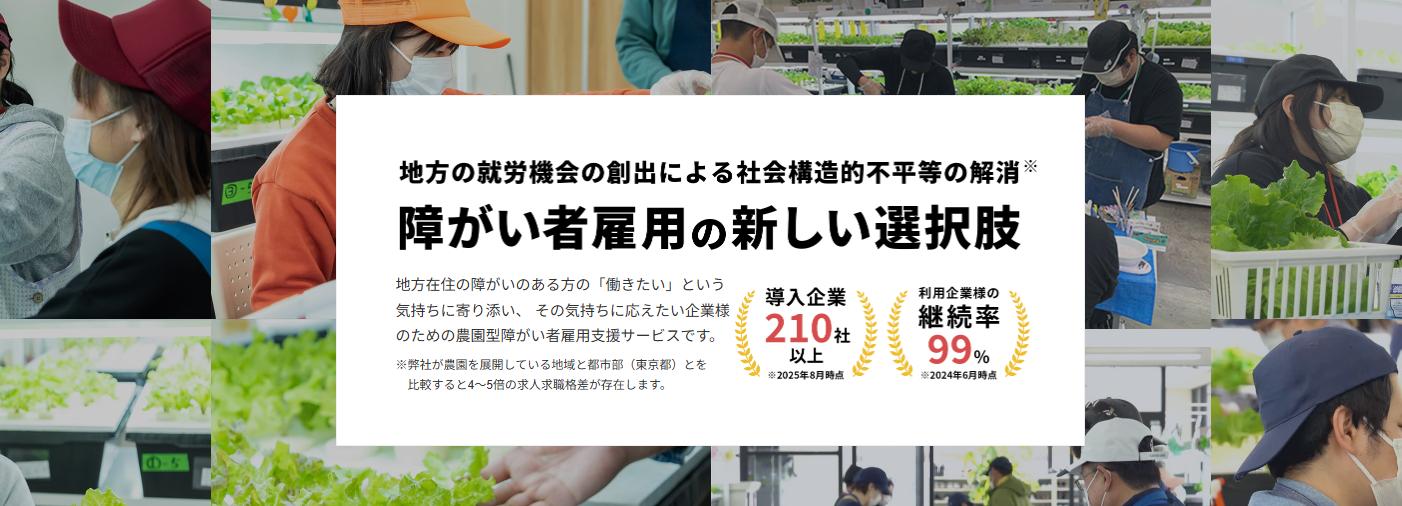

そうした悩みに対して、株式会社JSHでは「コルディアーレ農園」という農園型の就労支援サービスを提供しています。

このサービスでは、障がいのある方をJSHが雇用して、農園での就労を通じて職業生活への安定的なステップを支援します。企業側はJSHと雇用契約を結んだうえで、業務委託という形で障がい者雇用を進めることができるため、採用業務や社内調整、定着支援の負担を抑えながら雇用に取り組むことが可能です。

| JSHの「農園型就労支援サービス」の特徴

・就労機会が少ない障がいのある方と、障がい者の雇用・定着にお困りの企業をマッチング ・SDGsの理念である「誰一人取り残されない社会の実現」に合致した事業内容を提供 ・採用から定着まで一貫したサポートが充実 ・安心して働ける合理的配慮に基づいた職場の提供が可能 ・障がい者雇用における定着に向けた雇用管理のノウハウの提供 ・導入企業は210社以上(2025年8月時点)、利用企業の継続率99%(2024年6月時点) |

障がいのある方の採用から定着、安定的な障がい者雇用を実現したいとお悩みの企業は、ぜひお問い合わせください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. まとめ

本記事では「職場定着支援助成金」が廃止されていることに加えて、代わりとなる「職場定着を支援する性質を持つ助成金」について詳しく解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆「職場定着支援助成金」は廃止されたが別の制度で申請できる!

・職場定着支援助成金は2018年に廃止された

・職場定着支援助成金は「人材確保等支援助成金」に引き継がれている

・職場定着につながる助成金は他にも多数ある

◆職場定着を支援する代表的な助成金8種類

・人材確保等支援助成金(制度や環境を整備して職場定着を促す助成金)

・キャリアアップ助成金(非正規社員の正社員化・処遇改善を支援する助成金)

・両立支援等助成金(育児・介護・不妊治療などと仕事の両立を支援する助成金)

・人材開発支援助成金(職場定着につながる訓練の実施を支援)

・障がい者雇用関連の助成金(障がいのある従業員を雇用している場合)

・雇用調整助成金(経済的理由による休業などで雇用を維持した企業向け)

・産業雇用安定助成金(出向を活用して雇用を維持・定着させる助成金)

・65歳超雇用推進助成金(高齢者の職場定着を支援)

◆職場定着の助成金は併用して「使える制度を全部使う」が正解

・複数の助成金は併用できる場合がある

・併給調整早見ツールで併用可能か確認できる

◆職場定着を支援する助成金を使う時の注意点

・支給要件を満たしていないと申請しても不支給になる

・助成金の審査に通るための綿密な準備が必要になる

・社内負担が想像以上に大きくなるケースがある

・助成金だけでなく自社の体制を整えることもとても重要

今回紹介したように職場定着を支援する助成金は実はたくさんあります。使えるものは併用して活用することと、公的または民間のサポートを得ながら自社の体制を整えていくことが大切です。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度