コラム詳細

2025/10/15

autorenew2025/11/18

【完全ガイド】特例子会社に必要な資格・要件・体制作りまで徹底解説

「特例子会社の設立に興味があるものの、要件や必要な資格が何かわからない」

「特例子会社を作りたいけれど、何から始めればいいのかわからない」

「特例子会社を作るために、自社で最低限すべきことを知りたい」

特例子会社は、親会社が一定の条件を満たした子会社に対して「障がい者雇用率を合算して計算できる」という特例が認められる仕組みとして、多くの企業が活用している制度です。

「特例子会社を作るための特別な資格があるか?」と言われたら「特にはございません」という回答になりますが、法律や制度で定められた要件をすべて満たし、安定的に運営できる体制を整える必要があります。

本記事では、特例子会社の認定に必要な6つの要件をわかりやすく整理し、それぞれを満たすための具体的な準備方法や体制づくりの流れを詳しく解説します。

| 【親会社と特例子会社の関係要件】

1. 親会社が特例子会社の意思決定機関を支配していること(具体的には、子会社の議決権の過半数を有するなど) 2. 特例子会社との人的交流が密であること(具体的には、親会社からの役員派遣など) |

| 【特例子会社の認定要件】

3. 株式会社であること 4. 雇用する障がい者の数や割合が一定以上であること(雇用される障がい者が5人以上など) 5. 障がい者の雇用管理を適正に行う能力を持っていること(具体的には、障がい者のための施設改善や指導員の配置など) 6. 障がい者の雇用促進・安定が確実に達成されると認められること(本社の清掃を子会社に発注するなど) |

さらに、運営を支えるおすすめ資格や、困ったときの相談先、外部支援サービスまで網羅して説明していきます。

| ▼読みたい内容が決まっている方はこちら |

本記事を読むことで、特例子会社を設立・運営できるかの判断ができ、着実に準備を進めるための全体像と実践ステップを理解できるようになります。ぜひ最後までお読みください。

| そもそも特例子会社とは?

障がいのある方の雇用を進めるために設けられた制度で、親会社が一定の条件を満たした子会社に対して「障がい者雇用率を合算して計算できる」という特例が認められる仕組みです。

通常は「親会社単体で障がい者雇用率を満たさなければならない」ところを、子会社と一体で雇用率をカウントできるようになるため、グループ全体での柔軟な雇用が可能になるという利点があります。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 特例子会社を作るには一定の資格(要件)・体制づくりが必要

2. 特例子会社と認定されるために必要な資格(要件)

3. 特例子会社設立に必要な資格・体制を整える方法

4. 特例子会社の管理者・従業員におすすめの資格3つ

5. 特例子会社設立の資格・準備について困ったときの相談先

6. 特例子会社の運営に不安があるならJSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめ

7. まとめ

1. 特例子会社を作るには一定の資格(要件)・体制づくりが必要

まず結論からお伝えすると、特例子会社の認定自体には「特定の資格がなければ設立できない」というわけではなく、満たすべきはあくまで法律で定められた要件のみ(親会社との関係や、障がい者の雇用人数・割合、職場環境の整備など)となります。

ただし、実際に運営を行うにはいくつかの必須資格や、持っていると運営がスムーズになる推奨資格があります。

| 特例子会社を作るための資格・要件まとめ

・【必須】特例子会社と認められるための要件を満たす必要がある(詳しくは2章で解説) ・【ほぼ必須】障害者職業生活相談員の資格を持つ人員を配置する必要がある ・【任意】企業在籍型ジョブコーチ(職場適応援助者)や精神・発達障がい者しごとサポーター養成講座など |

特例子会社を作るためにかならずしなければならないこととしては、「5人以上の障がい者を雇用する」「全従業員に占める割合を20%以上にする」などの特例子会社として認められるための要件を満たすことです。

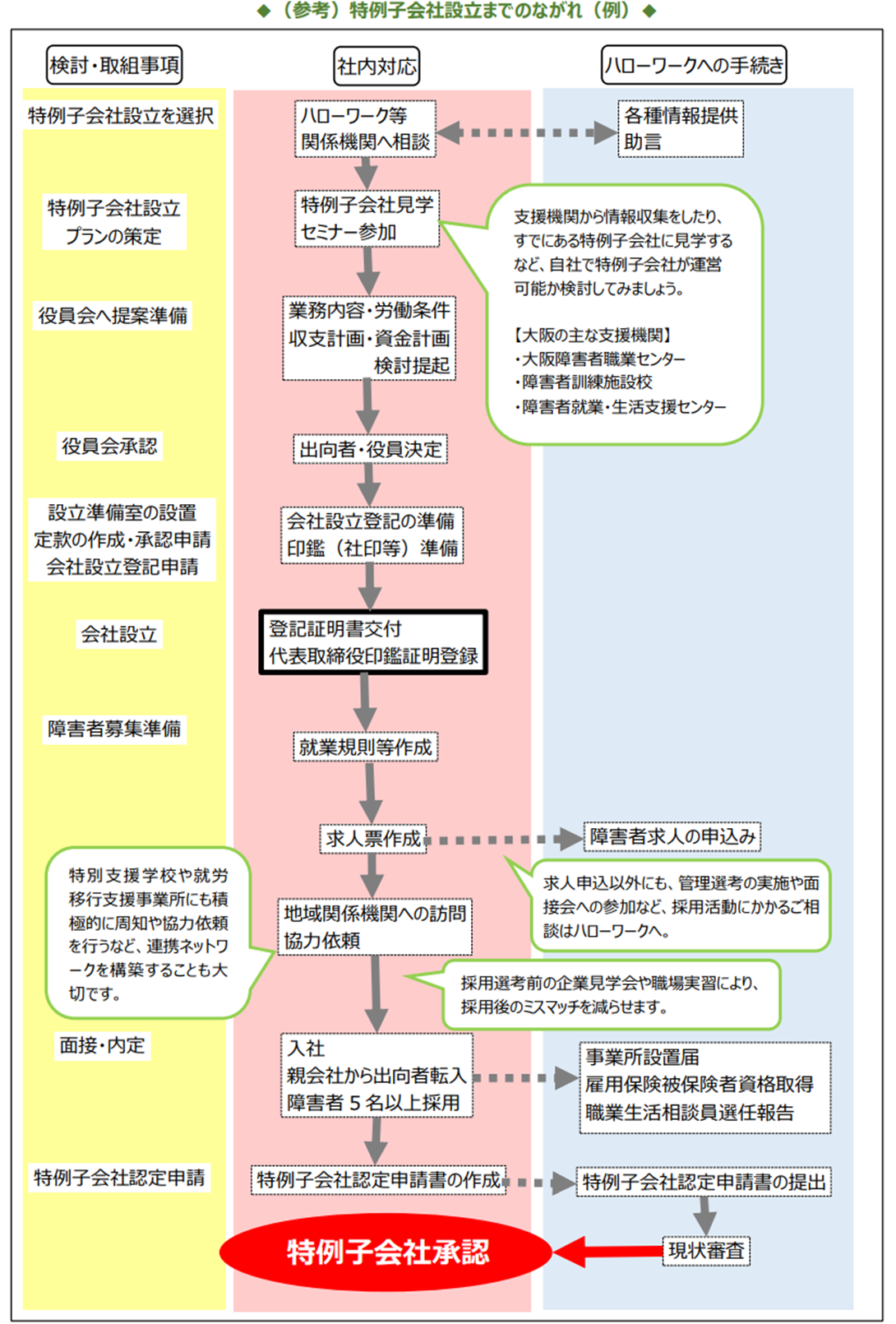

そのうえで、ハローワークに「子会社特例認定申請書」などの必要書類を提出して、現状審査を経たうえで晴れて承認されます。

また、その要件を満たすための職場環境づくりというのも、ある意味必須といえます。たとえば、労働条件を整えたり子会社を設立したり、障がい者の採用計画を立てたり、という部分です。

出典:大阪労働局・ハローワーク「障害者雇用率制度における雇用率算定特例(特例子会社、グループ認定など)」(令和6年度版)

つまり、子会社を設立してから「特例子会社」として認められるまでの間に、計画的に障がい者雇用を行う必要があり、「実際にその体制を自社で構築できるかどうか」という視点で準備を進めていくことが大切なのです。

次章からは、認定を受けるために必要な要件や、支援体制を整える方法について、具体的に解説していきます。

確認したい箇所が決まっている方は、以下リンクから飛んで該当の部分を読み進めてみてください。

➡2. 特例子会社と認定されるために必要な資格(要件)

➡3. 特例子会社設立に必要な資格・体制を整える方法

➡4. 特例子会社の管理者・従業員におすすめの資格3つ

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2 . 特例子会社と認定されるために必要な資格(要件)

特例子会社として認定を受けるためには、法律や制度で定められた複数の要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、親会社との資本・人的関係や会社形態、雇用する障がい者の人数・割合、職場環境の整備、そして雇用を安定的に継続できる体制など、多岐にわたります。

一つでも欠けると認定は受けられませんし、形式的にそろえるだけではなく、運営を続けられる実質的な体制を整えることが重要です。

ここからは、公的資料をもとにした6つの要件を順番に解説し、どのように準備を進めればよいのかを具体的に見ていきましょう。

| 【親会社と特例子会社の関係要件】

1. 親会社が特例子会社の意思決定機関を支配していること(具体的には、子会社の議決権の過半数を有するなど) 2. 特例子会社との人的交流が密であること(具体的には、親会社からの役員派遣など) |

| 【特例子会社の認定要件】

3. 株式会社であること 4. 雇用する障がい者の数や割合が一定以上であること(雇用される障がい者が5人以上など) 5. 障がい者の雇用管理を適正に行う能力を持っていること(具体的には、障がい者のための施設改善や指導員の配置など) 6. 障がい者の雇用促進・安定が確実に達成されると認められること(本社の清掃を子会社に発注するなど) |

それぞれの要件をきちんと満たせるよう、内容を理解していきましょう。

2-1. 要件1:特例子会社の意思決定機関を支配していること

特例子会社は、「親会社が特例子会社の意思決定機関を支配していること」という関係要件を満たしている必要があります。

ここでいう「親会社」は、特例子会社制度における「親事業主」を指し、株式会社のほか合同会社などの法人形態も含まれます。ただし、日常的な説明では「親会社」と呼ばれることが多いため、本記事では以降「親会社」として統一します。

「意思決定機関を支配している」というのは、連結決算の対象となる子会社の判定基準(いわゆる支配力基準)と同様です。つまり、具体的には次の(1)(2)(3)のいずれかの要件を満たす必要があります。

| 意思決定機関を支配していると認められる要件

(1)議決権の過半数を所有している場合(持株基準) (2)議決権の40%以上50%以下を所有し、かつ以下のア~オの要件のうち、いずれか1つに該当する場合 ア 自己と「緊密な者」と「同意している者」とを合わせて子会社の過半数の議決権を所有していること。 イ 親会社の役員、使用人であるか、またはこれらであった者が子会社の取締役会等の構成員の過半数を占めていること。 ウ 子会社の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 エ 子会社の資金調達額の総額の過半について融資・債務保証・担保提供を行っていること。 オ その他、親会社が子会社の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在していること。 (3)議決権の40%未満しか所有していないが、自己と「緊密な者」と「同意している者」を合わせて子会社の過半数の議決権を所有し、上記(2)のイ~オの要件のうち、いずれか1つを満たす場合 |

なお、持株基準の下での子会社の子会社(いわゆる孫会社)も親会社が子会社の意思決定機関を支配しているものとして扱います。

2-2. 要件2:特例子会社との人的交流が密であること

特例子会社と親会社との関係要件として、特例子会社への役員の派遣や従業員の出向など、人的交流が密であることが求められます。

具体的には、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

| 特例子会社への人的交流が密であると認められる要件

ア 特例子会社の役員のうち少なくとも 1 名以上は親会社の役員又は従業員から選任されていること イ 特例子会社の従業員のうち相当数が親会社から派遣されていること |

2-3. 要件3:特例子会社が株式会社であること

特例子会社として認められるには、その子会社が「株式会社であること」も求められます。

なお、雇用促進法の第44条に書かれた法令上は「株式会社であること」は明記された必須条件ではありませんが、実質的に株式会社形態での設立が前提とされるのが一般的です。

なぜなら、特例子会社の認定要件には「親会社が子会社の意思決定機関を支配していること」や「親会社との人的関係が緊密であること」など、資本や組織の関係性を明確にできる会社形態であることが求められ、株式会社はその構造が分かりやすく法的にも安定しているためです。

さらに、親会社の議決権の保有や役員派遣といった条件をスムーズに満たしやすい点でも、株式会社が適しています。

2-4. 要件4:一定以上の割合の障がい者を雇用していること

特例子会社は障がい者のために特別に配慮した会社であるために、雇用される従業員数のうち障がい者の占める割合について以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

| 雇用する障がい者の割合に関する要件

①雇用する障がい者が5人以上であること ②当該子会社の全従業員に占める障がい者の割合が20%以上であること ③雇用される障がい者に占める重度身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の合計数の割合が 30%以上であること |

この人数規定においては、重度障がい者のダブルカウント(1人を2人分の雇用と数えること)は行いません。一方で、短時間労働者については、重度・重度以外であるかを問わず1人をもって0.5人として計算します。

| 特例子会社で雇用する従業員が100人の場合

・障がいのある人を20人(100人×20%)雇用すると、①②の要件をクリア ・20人×30%=6人なので、重度身体障がおのある人を2人、精神障がいのある人を2人、短時間で知的障がいのある人を4人(4人×0.5=2人)雇用して合計6人を雇用すれば、③の要件をクリア |

障がいの程度や種類、勤務時間によっても計算方法が変わってくるので注意しましょう。

2-5. 要件5:障がい者の雇用管理を適正に行う能力を持っていること

特例子会社の要件として、「障がい者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること」も求められます。

この表現だけだと非常に分かりにくいのですが、具体的には以下の2点のように、障がい者雇用に特別な配慮を行っていることが必要です。

| 障がい者の雇用管理を適正に行う能力についての要件

・障がい者のための作業施設・設備の改善 ・障がい者の職業生活に関する専任の指導員の配置など |

あくまで例ですが、段差の解消やスロープの設置、エレベーターの設置、休憩室・食堂の設置、駐車場の確保、企業在籍型ジョブコーチの選任・配置などが該当します。

2-6. 要件6:障がい者の雇用促進・安定が確実に達成されると認められること

特例子会社として認められる最後の要件は、「障がい者の雇用の促進及び雇用の安定が確実に達成されると認められること」です。

抽象的な表現で分かりにくいですが、つまり、障がい者雇用を単発で終わらせず、長期的かつ安定的に継続できる体制を持っていることが求められます。

なぜならば、採用時点で要件を満たしていても、その後に経営や業務量が不安定になってしまうと、障がい者の雇用継続が難しくなり認定の維持ができなくなるからです。認定制度の趣旨は「雇用の促進と安定」ですので、その裏付けを示す必要があります。

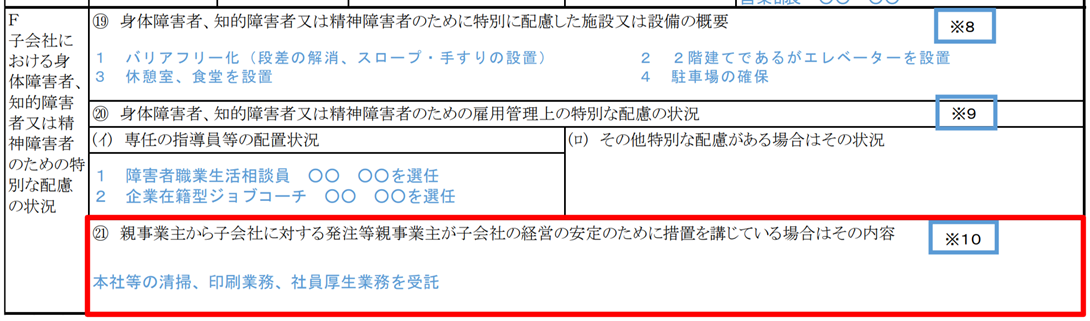

たとえば大阪ハローワークの申請書式(F欄㉑)では、親会社が子会社に対して本社業務を定期的に発注している例が挙げられています。こうした取引関係は、子会社の収益と業務量を安定させる根拠になります。

実務的には、以下のような方法が考えられます。

| 障がい者の雇用管理を適正に行う能力についての要件

・親会社から定期的に発注する業務(例:本社の清掃、印刷業務、社員厚生業務など)を明確に契約化する ・長期的な業務委託契約や取引計画を策定し、更新や継続の条件も定める ・受託業務が障がい者の能力や特性に適しており、継続的に担当できる内容であることを示す |

こうした「経営を安定させる根拠」があれば、審査において要件を満たしていると判断されやすくなります。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

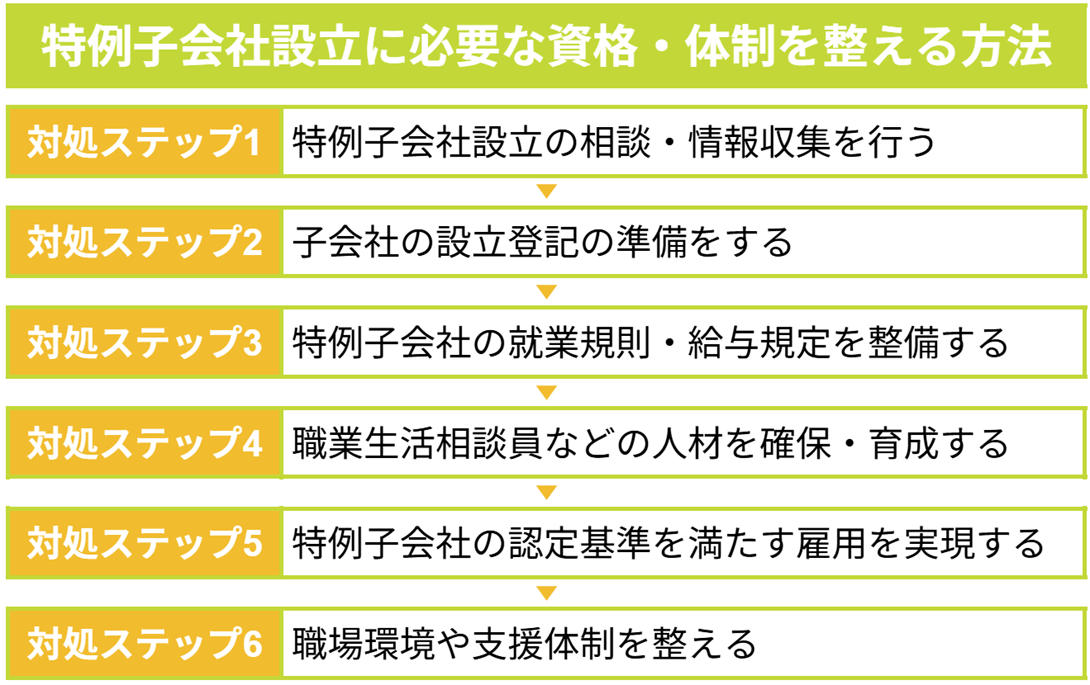

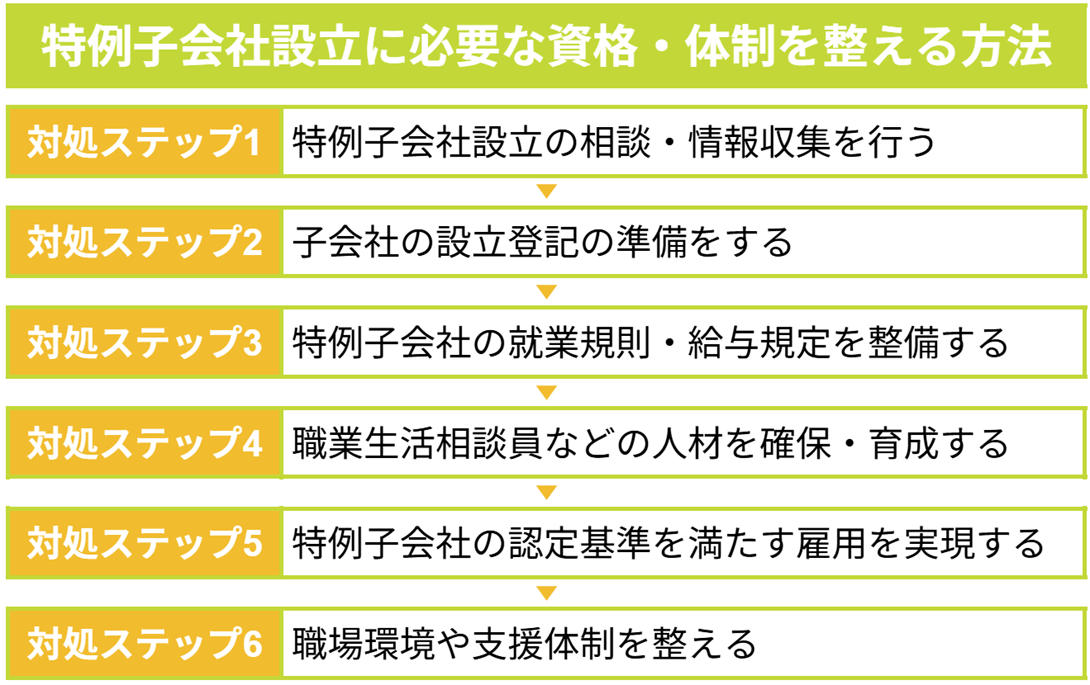

3. 特例子会社設立に必要な資格・体制を整える方法

前の章では、特例子会社として認定を受けるために満たさなければならない6つの要件を整理しました。

要件が分かっても「実際にどう動けばよいのか」「どの順番で準備を進めればよいのか」が見えなければ、計画は前に進みません。

この章では、特例子会社の設立準備をスムーズに進めるための具体的なステップを、実務の流れに沿って解説します。外部機関への相談や情報収集から始まり、登記や制度整備、採用計画、職場環境づくりまで、各段階で実践すべき内容を詳しく紹介します。

順番に着手していけば、特例子会社の認定申請にスムーズにたどり着ける状態を整えることができます。ぜひ参考になさってください。

3-1. 特例子会社を設立するための相談・情報収集を行う

特例子会社をスムーズに設立するには、最初の段階で早めに外部機関に相談して、正確な情報を得てから準備をスタートすることをおすすめします。

早い段階から「どの要件を満たせていてどこに課題があるか」を洗い出しておくことで、後の準備工程がスムーズになり、採用計画や支援体制の整備も効率よく進められます。

| 特例子会社を設立するための相談・情報収集の実践方法

・ハローワークに連絡して「特例子会社を設立したい」と相談して、必要な準備や満たすべき要件をしっかり確認する ・JEEDに問い合わせて、職業生活相談員資格認定講習やジョブコーチ研修の開催予定を把握しておく ・特例子会社の見学やセミナーに参加して、実際の課題と解決策を知る ・集めた情報を社内向けに整理し、経営層や関係部署に共有して意思決定を早める |

こうした情報収集は、単に「設立に向けての準備」を整えるだけでなく、自社の経営状況・採用力・支援体制で本当に特例子会社を運営できるのかを判断するためにも重要です。

要件や運営の現実を把握したうえで、特例子会社の設立が現実的な選択肢になりうるかを冷静に見極めましょう。

3-2. 子会社の設立登記の準備をする

特例子会社は、まず通常の会社設立登記を行い、その後に特例子会社としての認定申請を別途行う必要があります。会社登記を終えた段階ではまだ「特例」として扱われません。

登記は一般的な子会社と同じ流れで進めますが、特例子会社としての認定を見据えた準備を進めることが重要です。認定は、設立後に障がい者の採用や支援体制を整え、要件を満たした段階でハローワークに申請します。

設立段階で押さえておきたい準備は次の通りです。

| 特例子会社の設立登記の準備の実践方法

・親会社との関係を示す資料を整備する(特に重要) (1)親会社が子会社の議決権の過半数を保有していることを証明できる書類 (2)親会社から役員を派遣していることを示す書類(役員名簿、就任承諾書など) ※これらは特例子会社認定の要件でもあるため、設立時から明確にしておく

・会社の基本事項(商号・所在地・事業目的・資本金など)を決定して、定款を作成する ・設立登記に必要な書類(発起人決定書、株主リスト、就任承諾書など)をそろえる ・登記と並行して、特例子会社の認定申請に必要な様式や添付資料を入手して、提出時に不足がないよう準備する |

なお、子会社設立後すぐに「特例子会社」の認定申請をするのではなく、障がい者雇用や支援体制が整った段階で認定申請に進むのが一般的です。

そのため、登記と同時に申請書類や証憑のフォーマットを入手しておき、準備状況に応じて提出時期を判断すると効率的です。

3-3. 特例子会社の就業規則・給与規定を整備する

特例子会社の認定を受けるには、会社としての制度面を整えておくことが欠かせません。

とくに重要なのが就業規則と給与規定で、特例子会社の認定申請を行う際に必要な「現状確認書類」としての提出が求められる ため、しっかり準備しておく必要があります。

なお、特例子会社では、給与面を含めて親会社と異なる経営を行っていることが多く、就業規則も独自に策定しているケースがほとんど です。設立段階から制度設計の自由度が高い一方で責任も伴うため、ハローワークなどとも相談しながら決めていきましょう。

| 就業規則の整備

労働条件や勤務時間、休暇、服務規律、懲戒など、雇用に関するルールを定めます。障がいのある従業員が安心して働けるよう、合理的配慮に関する取り扱いも盛り込みましょう。認定申請時には、就業規則そのものを提出します。 |

| 給与規定の整備

賃金体系、昇給、賞与、手当、支給日や計算方法などを明文化します。障がいの有無による不利益が生じないような設計にすることが重要です。これも認定申請時に確認書類として提出が必要です。 |

この2つを整えておくことで、認定審査に必要な書類が揃うだけでなく、採用活動の段階から社内のルールを明確にでき、雇用後のトラブル防止にもつながります。

なお、特例子会社の認定申請書には、就業規則や給与規定を添付する欄があり、労働条件や賃金体系が明確になっていることを証明する必要があります。書類のフォーマットや記載例は、JEEDや労働局のサイトで事前に確認しておくと安心です。

3-4. 職業生活相談員などの支援人材を確保・育成する

特例子会社では、障がいのある従業員が安心して働き続けられるよう、職業生活相談員やジョブコーチなどの支援人材を配置することが重要です。

とくに「職業生活相談員」は障がい者を5人以上雇用している事業所に配置義務があるため、特例子会社の認定要件を満たすうえで配置は不可欠です。

| 職業生活相談員を選任する(配置義務あり)

JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の認定講習を受講して資格を取得したうえで、配置します。現場をよく理解していて従業員や経営陣との橋渡しができる社員を選任するのが望ましいです。 |

ジョブコーチの配置は必須ではありませんが、特例子会社の運営を円滑に行うために、いたほうが安心できます。必要に応じて以下のような体制を整えていきましょう。

| ジョブコーチ(職場適応援助者)を育成する

企業在籍型ジョブコーチ養成研修を受けさせ、社内で専門的な支援ができる体制をつくります。外部派遣のジョブコーチを活用する方法もありますが、社内育成は日常的な対応力を高められます。 |

認定申請書には、職業生活相談員の選任状況やジョブコーチの配置状況を記載する欄があります。資格証の写しや研修修了証も添付できるよう、社内で保管体制を整えておきましょう。

こうした人材を社内にしっかり配置した後は、支援員の役割と連携方法を明確にして、定期的な研修・情報共有の場も設けましょう。採用後の定着率が高めることができれば、特例子会社として安定した運営が可能になります。

3-5. 特例子会社の認定基準を満たす雇用を実現する

特例子会社の認定を受けるには、「障がい者を5人以上雇用する」「全従業員に占める障がい者の割合を20%以上にする」「重度身体・知的・精神障がい者の割合を30%以上にする」などの条件があります。

この割合を達成するためには、採用計画と受け入れ体制の整備を同時に進めることが重要です。

単に人数を満たすだけではなく、採用した方が長く働き続けられる環境を用意しないと、離職が増えて基準を維持できなくなるからです。特に重度・知的・精神の方は、職務内容や勤務時間、支援体制の影響を受けやすく、入社前から丁寧に準備しておくことが不可欠です。

実務としては、次のような流れで進めるとスムーズです。

| 認定基準を満たす雇用を実現する実践方法

・採用計画を立てる 基準達成に必要な人数と職種を明確にして、募集の時期や採用手法を決定します。 ・求人票を作成する 職務内容、勤務時間、配慮事項を具体的に記載して、応募者や支援機関に正確な情報を提供します。 ・地域の支援学校・支援機関を訪問する 特別支援学校、ハローワークの専門援助部門、就労移行支援事業所などと連携し、候補者や紹介ルートを確保します。 ・職場見学や実習を実施する 入社前に職場を体験してもらうことで、本人の適性や職務のマッチ度を確認し、ミスマッチによる早期離職を防ぎます。 |

特例子会社の認定申請時には、障がい者の雇用人数・種別・割合を証明する一覧表の提出が求められます。採用後の変更や離職も反映する必要があるため、雇用状況は常に最新の状態で管理しておくことが大切です。

3-6. 職場環境や支援体制を整える

特例子会社の認定要件にもなっている、職場環境や支援体制を整えておくことも大切です。

| 特例子会社の認定要件

当該子会社がその雇用する対象障がい者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること (この要件は、具体的には、障がい者のための作業施設・設備の改善、障がい者の職業生活に関する専任の指導員の配置などが要件となっています。) |

特例子会社の認定申請書には、「身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者のために特別に配慮した施設・設備の概要」を記載する欄が設けられています。バリアフリー改修や設備導入の内容を具体的に書けるよう、写真・図面・仕様書・見積書などの証拠資料を事前に用意しておくことが重要です。

実務としては、以下のような取り組みを行うと効果的です。

| 職場環境や支援体制を整える実践方法

・職場のバリアフリー化 段差解消、通路幅の確保、照明・音環境の調整など、身体的負担を減らす工夫を行います。

・作業設備の改善と休憩スペースの確保 高さ調整可能な机や、利用しやすい道具の導入、静かに過ごせる休憩スペースの設置を行います。

・IT設備や業務ソフトのアクセシビリティ機能整備 画面読み上げ、配色調整、文字サイズ変更など、視覚・聴覚に配慮した設定を取り入れます。

・改善内容の記録 写真・図面・見積書を残しておくことで認定申請書に添付でき、必要に応じて助成金申請にも活用できます。 |

特例子会社の認定条件としてももちろん重要ですが、従業員が安心して働ける職場環境を実現することにもつながります。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 特例子会社の管理者・従業員におすすめの資格3つ

前の章までで、特例子会社として認定を受けるために必要となる要件や、設立までの準備手順を整理して紹介しました。

ここからはさらに「制度上必要な資格」や「職場の理解を深めるための研修・認定資格」についての情報もお伝えしていきます。

具体的には、特例子会社の運営に直結する必須資格から、現場の支援力を高めるために取得を検討すべき研修・講座までを具体的に解説します。

| 資格名・実施機関 | 資格取得がおすすめのケース |

| 【必須】障害者職業生活相談員資格認定講習

高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) |

特例子会社として認定を受けたいすべての会社(障がい者5人以上雇用する事業所は必須) |

| 企業在籍型ジョブコーチ(職場適応援助者)

厚生労働省またはJEEDが委託する研修機関 |

障がいのある従業員の定着率や業務適応を強化したい会社、特に現場支援を内製化したい会社 |

| 精神・発達障がい者しごとサポーター養成講座

都道府県労働局、ハローワーク |

精神・発達障がい者の雇用割合が高い会社、または職場全体の理解と支援力を底上げしたい会社 |

資格の概要や、どのように特例子会社の安定運営につながるのかを把握することで、資格の取得優先順位を明確にできるはずです。

4-1. 障害者職業生活相談員の認定資格【必須】

特例子会社を作るうえで欠かせない資格は、「障害者職業生活相談員の認定資格」です。なぜならば障がいのある労働者を5人以上雇用する事業所には、職業生活相談員を選任して、ハローワークへ選任届を提出する義務があるからです。

特例子会社は5人以上の障がいのある労働者を雇用するのが要件となっているため、必然的にこの職業生活相談員の選任・配置義務があります。

障害者職業生活相談員になれる要件を満たしている人材がいれば、その人を相談員として選任するのでもかまいません。要件を満たす人材がいない場合には、JEEDが実施している「障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講することで、資格を取得できます。

| 障害者職業生活相談員の認定資格の取得方法・ポイント

・高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部が実施する2日間の認定講習を受講 ・障がい者雇用制度、労務管理、カウンセリング技法、職場改善などを体系的に学ぶ ・修了証を取得後、事業所単位でハローワークに選任届を提出 |

数日間で取れる資格ですが、日程が限られる可能性があるため早めに社内の適任者(人事担当者や現場リーダーなど)に受講・選任させましょう。

4-2. 企業在籍型ジョブコーチ(職場適応援助者)

企業在籍型ジョブコーチ(職場適応援助者)は、特例子会社の現場で障がいのある従業員の職場適応を日常的に支援する担当者が取得を検討すべき資格です。必須要件ではありませんが、雇用管理能力の強化や定着率向上に直結するため、積極的な配置が望まれます。

企業在籍型ジョブコーチは、厚生労働省が実施する「職場適応援助者(ジョブコーチ)制度」の一類型で、企業内で直接雇用されている支援担当者が対象です。障がいの特性に応じた業務調整、職場内外とのコミュニケーション支援、関係者間の調整などを行います。

| 企業在籍型ジョブコーチの取得方法・ポイント

・厚生労働省または高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が委託する研修機関で受講 (集合研修:約5日間+実地研修:約4日間) ・支援計画の作成、作業指導、関係者間の調整方法などを体系的に学習 ・「職場適応援助者助成金(企業在籍型ジョブコーチ)」の活用も可能 |

特例子会社に企業在籍型ジョブコーチがいれば、日常的な業務支援や早期課題発見が可能になり、障がいのある従業員が安心して働ける環境づくりに大きく貢献します。認定申請時の「雇用管理能力」の評価にも間接的にプラスになるため、前向きに取得を検討しましょう。

4-3. 精神・発達障がい者しごとサポーター養成講座

精神・発達障がい者しごとサポーター養成講座は、特例子会社で精神障がい者や発達障がい者と共に働く従業員(上司・同僚など)に推奨される短時間講座です。必須ではありませんが、受講により職場全体の理解度と支援力が高まります。

養成講座では、精神・発達障がいの特性理解や、日常業務での配慮の仕方、適切な声掛けや支援方法を学びます。

| 精神・発達障がい者しごとサポーター養成講座の取得方法・ポイント

・都道府県労働局やハローワークが開催(集合型または企業単位の出前講座) ・所要時間は2時間程度で、予備知識がない人にも分かりやすい内容 ・受講料は無料 ・職場全体での参加により、偏見や誤解の解消、コミュニケーション円滑化に効果的 |

特例子会社では、精神・発達障がい者が占める割合が高いケースも多く、全社員が受講しておくことで離職防止や職場定着につながります。

採用や面接に関わらない社員でも、日常の声かけや業務連携の中で役立つので、親会社の担当者や現場社員も含めて広く受講をおすすめします。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 特例子会社設立の資格・準備について困ったときの相談先

ここまでで、特例子会社として認定を受けるために必要な要件や、設立準備の具体的な進め方、運営を支える資格や研修について整理してきました。

しかし、実際に準備や運営を進める中では「要件の解釈や手続き方法が正しいか不安」「助成金や研修制度の最新情報が知りたい」といった場面も出てきます。

5章では、そのようなときに頼れる公的機関や専門家を紹介します。

制度の詳細確認から助成金の活用、会社設立時の法的サポートまで、状況に応じた相談先を把握しておくことで、計画をより確実に進められるようになります。

5-1. 特例子会社の制度・雇用・支援について:ハローワーク(またはJEED)

特例子会社の制度や障がい者雇用に関する要件・支援制度の詳細を知りたい場合は、ハローワークや独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)への相談が最適です。

・ハローワーク:特例子会社申請時の提出書類や流れの説明、障がい者雇用計画の策定支援

・JEED:職業生活相談員資格認定講習やジョブコーチ養成研修の案内、職場改善のアドバイス

どちらも公的な支援を受けられるため、気軽に相談してみましょう。

5-2. 特例子会社の助成金・講習制度について:都道府県労働局・JEED支部

助成金の申請や講習制度の活用を検討する場合は、都道府県労働局やJEED支部への相談が有効です。

助成金には対象条件や申請期限があり、要件を満たしていなければ受給できません。また、講習制度は年度ごとにスケジュールが変わるため、最新情報の把握が必要です。

・都道府県労働局:障害者雇用納付金制度の説明、各種助成金(職場改善、設備改修、人材育成など)の案内

・JEED支部:資格認定講習やジョブコーチ研修の開催情報、申込手続きサポートなど

助成金や講習制度は特例子会社の立ち上げ時の負担軽減につながります。受給漏れや機会損失を避けるためにも、早めに労働局やJEED支部へ相談することが重要です。

5-3. 会社設立について:障がい者雇用に強い税理士・司法書士など

会社設立の手続きや定款作成に加え、特例子会社としての運営を見据えた助言を受けたい場合は、障がい者雇用に詳しい専門家(税理士・司法書士など)に依頼すべきです。

・税理士:障がい者雇用に関連する税制優遇や助成金の会計処理に精通している

・司法書士:特例子会社として適切な会社形態や定款の作成サポートをしてくれる

・社労士:雇用契約書や就業規則の整備、雇用管理体制の構築を支援してくれる

特例子会社は通常の会社設立と違って、障がい者雇用率の算定や雇用管理体制など特殊な要件があります。慣れていない専門家ではなく、障がい者雇用に精通している専門家を探すのがおすすめです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 特例子会社の運営に不安があるならJSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめ

本記事では、特例子会社を設立するために必要な要件や、実務的な準備・採用・職場環境の整え方をご紹介しました。今回の内容を参考に着実に進めていけば、特例子会社としての認定を受ける体制を整えることが可能です。

しかし実際には、以下のような不安を抱える企業担当者様も少なくないでしょう。

・法的な要件を満たすための採用・支援体制の構築に自信がない

・認定後も安定して障がい者雇用を継続できるか不安

・社内にノウハウがなく、定着支援まで手が回らない

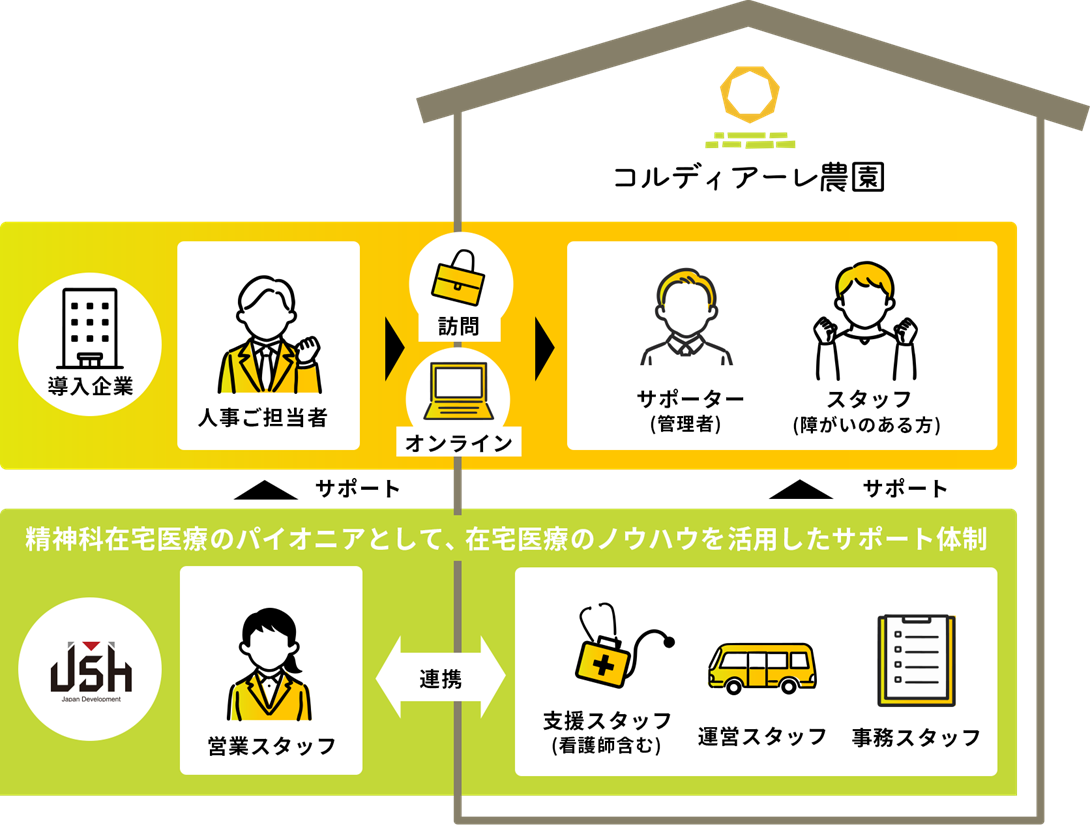

そこでおすすめしたいのが、JSHの障がい者雇用支援サービスです。採用から・定着まで、外部パートナーとして伴走できる体制が整っています。

6-1. 雇用準備が整っていなくても受け入れができる

JSHが運営するコルディアーレ農園は、企業が雇用した障がい者が整備された環境で安心して働ける仕組みを提供します。

採用計画や社内体制が未整備の段階でも、合理的配慮が組み込まれた環境での就労が可能なため、安定的な雇用を実現いただけます。

JSHが運営する「コルディアーレ農園」では、企業が雇用した障がい者が、整備された環境で安心して働けるように支援を行っています。障がい者が安心して働けるよう合理的配慮が組み込まれた環境での就労となるため、雇用主として求められる差別の禁止や配慮提供といった法的責任にも、自然に対応しやすくなります。

6-2. 就労者が安心できる職場環境と専門サポートを完備

JSHが運営する「コルディアーレ農園」は完全屋内型・冷暖房完備の作業スペースで、身体的な負担が少なく、障がい者の方が安心して過ごせる職場環境が整っています。

さらに、農園には看護師が常駐しており、日々の健康チェックやメンタルサポートなど、専門的な配慮を行う体制も整備されています。

このような環境で就労することにより、障がい者の方は安心感を持ちながら、やりがいをもって働くことができます。

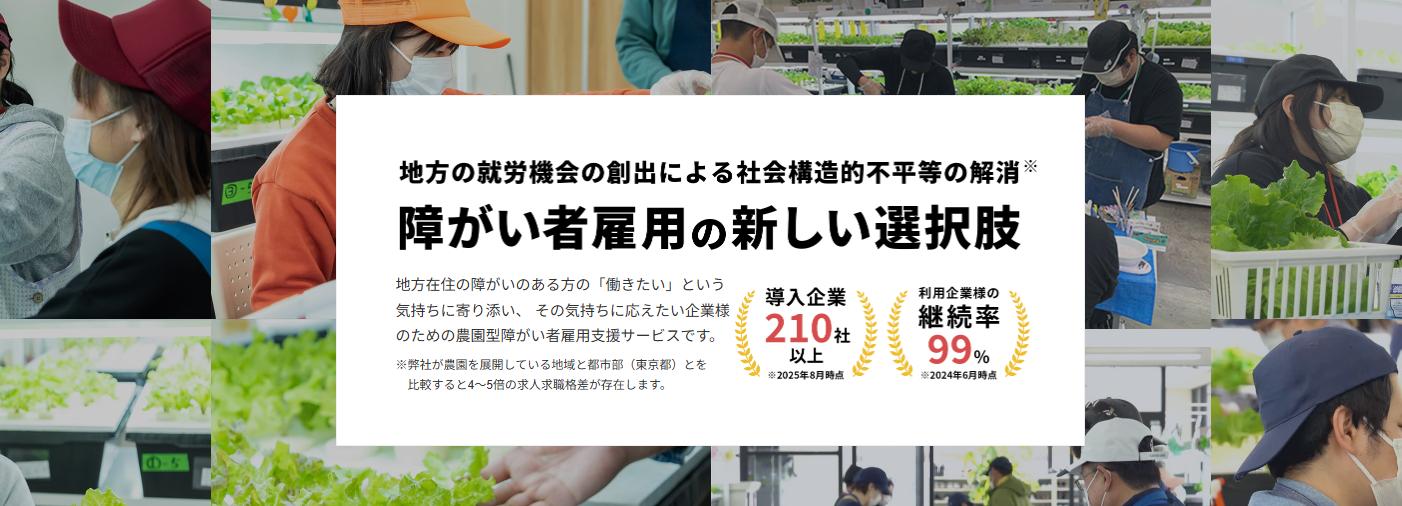

6-3. 導入企業210社以上・継続率99%の実績を誇るサービス

JSHの障がい者雇用支援サービスをご利用いただいているのは210社以上(2025年8月時点)で、利用者企業様の継続率は99%(2024年6月時点)となっています。

これは、JSHの「各地域に在住する障がい者と障がい者雇用に課題を抱える企業の架け橋になりたい」という思いに、多くの企業様が共感されているからこそだと考えています。

企業の担当様には、毎日の日報や定期的なオンライン面談を通して障がい者の就労状況を把握して、企業の一員としてサポートすることをお願いしています。

「特例子会社を作りたいが運営面が不安」「雇用体制や支援環境を外部と連携して整えたい」とお考えの企業担当者様は、ぜひお気軽に詳細資料をご確認ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. まとめ

本記事では、特例子会社の要件や、持っておくと良い資格などについて解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆特例子会社と認定されるために必要な資格(要件)

・要件1:特例子会社の意思決定機関を支配していること

・要件2:特例子会社との人的交流が密であること

・要件3:特例子会社が株式会社であること

・要件4:一定以上の割合の障がい者を雇用していること

・要件5:障がい者の雇用管理を適正に行う能力を持っていること

・要件6:障がい者の雇用促進・安定が確実に達成されると認められること

◆特例子会社設立に必要な資格・体制を整える方法

・特例子会社を設立するための相談・情報収集を行う

・子会社の設立登記の準備をする

・特例子会社の就業規則・給与規定を整備する

・職業生活相談員などの支援人材を確保・育成する

・特例子会社の認定基準を満たす雇用を実現する

・職場環境や支援体制を整える

◆特例子会社の管理者・従業員におすすめの資格3つ

・障害者職業生活相談員の認定資格【必須】

・企業在籍型ジョブコーチ(職場適応援助者)

・精神・発達障がい者しごとサポーター養成講座

特例子会社設立で迷うことがあれば、公的機関の無料相談を活用しましょう。さらに障がい者雇用の民間サポートに興味がある方は、JSHの障がい者雇用支援サービスもぜひご活用ください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度