コラム詳細

2023/12/19

autorenew2025/11/07

障害者雇用にハローワークの利用は有効!活用すべきサポート5つ

「障がい者を雇用したいが、どんな方法で採用したらいいの?」

「ハローワークを活用して障がい者を雇用したい。何からはじめるべき?」

一般的な人材確保の方法としてあげられるのがハローワークですが、障がい者を雇用する場合もハローワークを使って人材確保が可能です。

自社の直接採用(求人)だけでは、なかなか障がい者の雇用が難しいケースがほとんどかと思います。そのような場合は、専門窓口でサポートしてくれるハローワークがおすすめです。

ハローワークを通した障がい者雇用は、雇用促進できるだけではなく、障がい者と一緒に働くうえで理解しておきたい知識を身につけることもできます。障がいに対する理解を深めたうえで、障がい者を雇用すると「障がい者の職場定着を促すために必要なこと」が自然と理解できるようになります。

このように、障がい者雇用に関する課題を解決するためには、障がいに関する知識と経験があるハローワークを活用して障がい者を雇用するのが効果的です。

この記事では、障がい者雇用でハローワークを利用する際に必要な基礎知識として、以下のポイントを中心に解説していきます。

| この記事のポイント |

| ●障がい者雇用におけるハローワークの役割がわかる ●ハローワークで企業が受けられるサポートがわかる ●ハローワークで障がい者を雇用する時の流れがわかる ●ハローワーク窓口で申し込める助成金がわかる |

多くの企業に障がい者雇用の義務が課せられているからこそ、障がい者雇用で悩んでいる企業は少なくありません。「どうしよう?」と悩んでいる間に、障がい者を雇用しなければいけない期限がきてしまう可能性もあります。

障がい者雇用を推進するためにも、企業をサポートしてくれるハローワークでの障がい者雇用についての知識を学んでいきましょう。

この記事を最後まで読んで、ハローワークでの障がい者雇用についての知識を深めたうえで、地域のハローワークに障がい者雇用の相談をしてみてください。

【目次】

1. ハローワークを通して多くの企業が障がい者を雇用できている

3. ハローワークで企業が活用すべき障がい者雇用サポート5つ

6. ハローワークでの障がい者雇用が難しいと感じたら「コルディアーレ農園」をご利用ください

1. ハローワークを通して多くの企業が障がい者を雇用できている

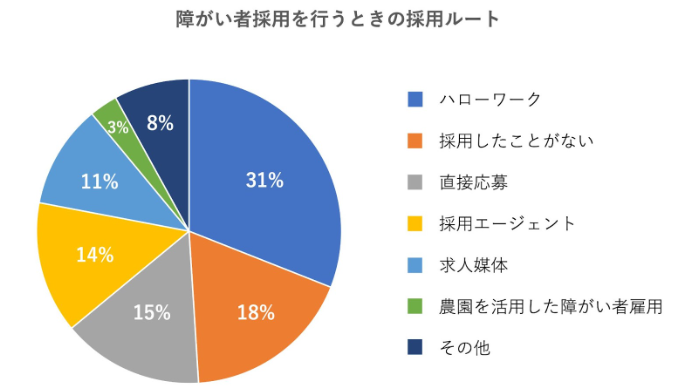

障がい者の雇用義務がある企業が利用している採用ルートの中でも、最も利用されている方法がハローワークを通した採用です。

弊社、株式会社JSHでは、実際に障がい者を雇用している企業が取り入れている採用ルートについて独自に調査をおこないました。この調査結果をみてみると、以下グラフのようにハローワークを通した障がい者採用が全体の3割を占めていることがわかります。

障がい者の採用ルートには、企業への直接応募・採用エージェント・求人媒体などさまざまな種類があります。その中でも、地域に根ざした採用活動をおこなえるハローワークを活用している企業が多いです。

実際に、ハローワークを通して障がい雇用をした実例を紹介します。

1-1. 【事例1】はじめて障がい者を雇用した事例|畜産食料品製造業のケース

はじめて障がい者を雇用することになった畜産食料品製造業メーカーの場合、ハローワークを利用したことで障がい者雇用に関する不安を解消して受け入れられるようになりました。

| ハローワークの支援内容 | 結果 |

|

|

出典:障がい者雇用のご案内

はじめての障がい者雇用で、経験が無かったため漠然とした不安を感じていたのですが、ハローワークの支援のおかげで障がい者を継続して雇用できた事例です。

1-2. 【事例2】障がい者が職場定着しなかった課題を解決した事例|設備工事業のケース

障がい者を雇用した経験はあるものの、なかなか職場に定着しないという悩みを抱えていた設備工事業の場合は、ハローワークを利用したことで職場への定着率が上がり安定した障がい者雇用が実現しています。

| ハローワークの支援内容 | 結果 |

|

|

出典:障がい者雇用のご案内

ハローワークの支援によりジョブコーチを活用したことで、障がい者と社員のコミュニケーションがスムーズになりました。そして社内のコミュニケーションが改善されたことで、業務が円滑に進むようになったのです。

トライアル雇用から短時間雇用、そして継続雇用へと段階を踏むことで安定した職場への定着も実現することができました。

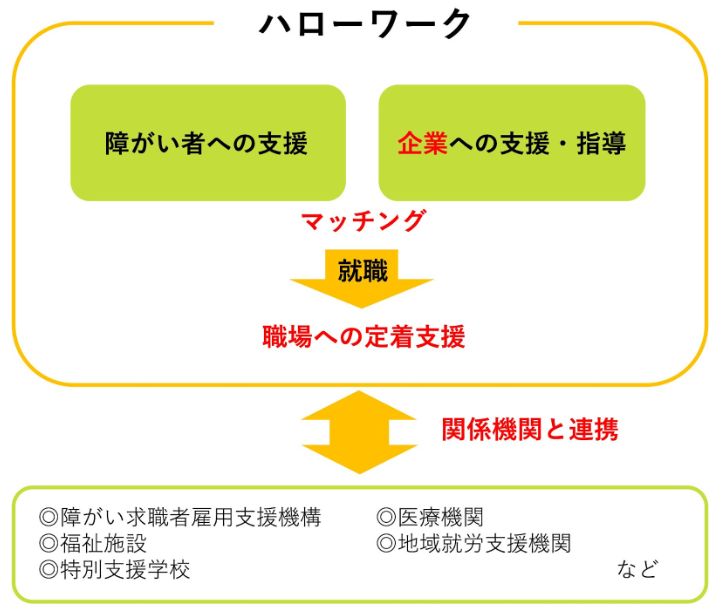

ハローワークでは、障がい者専門の相談窓口を設けることで企業の障がい者雇用を促進するサポートをしています。

障がい者の就職支援と同時に、企業が障がい者を雇用するための支援と指導をおこなうことで、障がい者の安定した職場への定着を促してくれるのです。

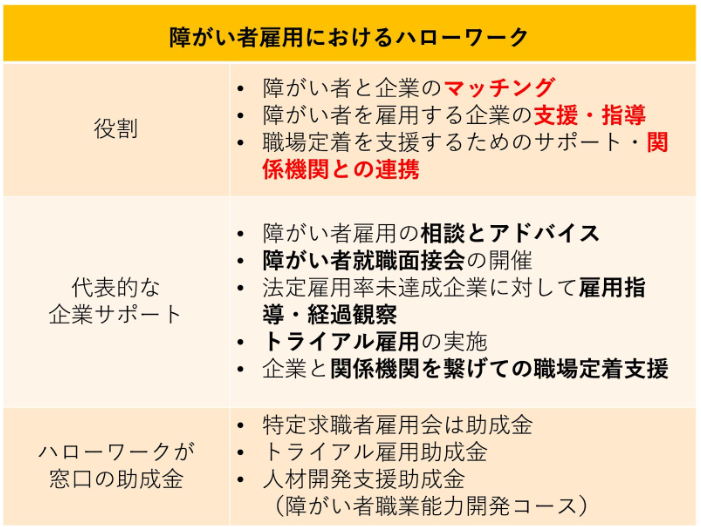

ハローワークが企業に対しておこなっている支援は、主に以下の3つです。

- 働きたい障がい者と企業をマッチング

- 障がい者を雇用する企業への支援と指導

- 関係機関と連携して障がい者雇用を促進する

このように、仕事を探している障がい者だけではなく、障がい者を雇用したい企業をサポートすることで、障がい者雇用全体を底上げしてくれるのがハローワークを通した障がい者雇用です。

2-1. 障がい者と企業のマッチング

ハローワークでは働きたい障がい者の特性と、企業が求めている人材を把握したうえで障がい者と企業をマッチングをしてくれます。

もちろん、ハローワークの障がい者窓口を通さずに障がい者を雇用することもできます。しかし、障がいの特性を理解したうえで採用活動をするのと、何も知らずに一般採用するのでは職場への定着率が大きく違うのです。

厚生労働省がおこなった障がい者の雇用状況等の報告によると、障がい者求人枠で雇用した場合と一般求人枠で雇用した場合の定着率は以下のようになっています。

| 3ヶ月後の職場定着率 | 1年後の職場定着率 | |

| 障がい者求人 | 86.9% | 70.4% |

| 一般求人 | 69.3% | 49.9% |

ハローワークの障がい者職業窓口では、障がい者それぞれの特性を理解した上で、それぞれに適した企業を紹介しています。そのため、採用後すぐに辞めてしまうようなケースを少しでも防ぐことができるのです。

ハローワーク以外で採用活動をおこなっていると、障がいに対する理解するために予想以上の時間と労力を費やさなかればいけなくなってしまう場合が多くあります。

ハローワークでは障がいに対する知識と経験を元にして障がい者と企業をマッチングしてくれるので、安心して採用活動ができるのです。

2-2. 障がい者を雇用する企業への支援と指導

ハローワークは、障がい者だけではなく企業に対しても支援と指導をおこなう役割を担っています。

とくに、はじめて障がい者を雇用する企業や、障がい者雇用がなかなか上手くいかない企業はハローワーク支援や指導を活用することよって障がい者雇用の改善が期待できます。

企業への支援と指導の例

|

このように、企業が抱えている障がい者雇用の課題を把握したうえで、それぞれの状況に合わせて具体的な支援や指導をおこなっています。

2-3. 関係機関と連携し、企業の障がい者雇用をサポートする

ハローワークでは、関係機関と連携して障がい者雇用をしていくことで、個別ニーズに対応できる障がい者雇用を実現しています。

障がい者雇用を促進するためには、新たな障がい者を雇用する事も重要ですが、採用後も継続して障がい者を雇用していく努力も必要です。

「障がい者との接し方がわからない」や「障がい者の職場定着率をあげたい」というような悩みは、ハローワークだけではなく、より専門知識のある関係機関のサポートが必要になってくる場合もあります。

そこで、ハローワークは以下のような関係機関と連携をとり、企業と関係機関をつなげるサポートをしているのです。

代表的な関係機関

|

上記のような関係機関と連携して障がい者雇用を進めていくことで、より専門的な支援が必要な場合でもスムーズに対応ができるようになります。

また、それぞれの地域の特色を理解している関係機関と繋がれるので、より障がい者に寄り添ったサポートを実現できるのです。

具体的な、機関ごとのサポート内容については3-5. 連携している関係機関への紹介で紹介していきます。

3. ハローワークで企業が活用すべき障がい者雇用サポート5つ

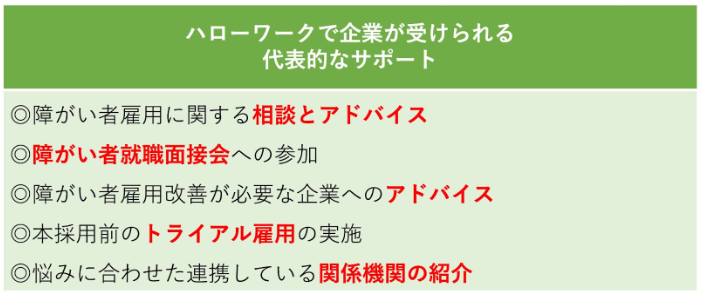

障がい者雇用における、ハローワークの3つの役割を踏まえたうえで、ハローワークでは企業の状況に合わせてさまざまなサポートをおこなっています。

さまざまなサポートの中でも、企業が積極的に利用していきたい代表的なサポートは以下の5つです。

- 障がい者雇用に関する相談とアドバイス

- 障がい者就職面接会の開催

- 法定雇用率を達成していない企業に対する指導

- トライアル雇用の実施

- 連携している関係機関への紹介

ハローワークが企業向けに提供している5つのサポートを活用することで、障がい者雇用をスムーズに進めていけます。

3-1. 障がい者雇用前の相談とアドバイス

ハローワークでは、障がい者雇用専門の指導管が障がい者雇用前に、不安を解消するための相談に乗ってくれます。

実際に障がい者を雇用する前に漠然とした不安や疑問を解消しておくことは、障がい者雇用のハードルを下げることにも繋がります。

ハローワークに相談することで解消できる疑問や不安とは

|

このような疑問点を雇用前に解消できていたら、雇用する側もストレスなく障がい者雇用ができるかと思います。

自社だけで悩みを抱え続けるのではなく、障がい者雇用に関する知識と経験豊富なハローワークに相談することで的確な解決方法を調べられます。

3-2. 障がい者就職面接会の開催

障がい者を雇用するための時間や労力を抑えたい場合は、ハローワークが開催している「障がい者就職面接会」への参加がおすすめです。

ハローワークでは、規模の違う3種類の障がい者就職面接会を定期的に開催しています。

| 大規模な 障がい者就職面接会 |

大手企業を含む200社以上が参加 参加業種の種類豊富 東京国際フォーラムなど大規模な会場を利用する |

| 中規模な 障がい者就職面接会 |

数十社〜100社程度の企業が参加 民間事業者が主催の場合が多い |

| ミニ障がい者就職面接会 | 数社程度の企業が参加 ハローワーク主催がほとんど |

このような多くの障がい者が一斉に集まる就職面接会に参加すると、一度に多くの障がい者と接することができるのが大きなメリットです。

また、書類選考だけではなくすぐに面接ができるので、障がい者雇用にかかる時間を短縮できることにも繋がります。

3-3. 法定雇用率を達成するための指導

雇わなければいけない障がい者の人数を達成できなかった場合(法定雇用率未達成)、ハローワークや厚生労働省から雇用改善するための指導が入ります。

法定雇用率を達成するための指導例

|

現在の障がい者の法定雇用率は、2.5%です。この割合に基づいて導き出した雇用人数を達成できなかった場合、最終的にネット上で「法定雇用率未達成の企業」として企業名が公表されてしまい社会にネガティブなイメージを残してしまいます。

法定雇用率を達成できなかった場合の社名公表について詳しく知りたい方は、「障がい者雇用で社名が公表される!公表基準とリスクを避ける方法を解説」の記事を参考にしてみてください。

3-4. トライアル雇用(障がい者試行雇用)の実施

ハローワークでは、「本当に障がい者を雇用できるのか?」という状態の企業におすすめの「トライアル雇用(障がい者試行雇用)」という制度を採用されています。

トライアル雇用制度とは、障がい者の適性や能力を見極めるために期間を限定して雇用する方法です。原則として試用期間は3ヶ月とされており、この期間中に雇用した障がい者が自社でも働けるのかどうかを見極めることができます。

また、トライアル雇用の場合は3ヶ月がすぎると契約満了という形で雇用が終了するので「職場に適した人材ではない」場合にトラブルなく雇用終了できるというのもポイントです。

まずはお試しで雇用してみて、仕事に慣れてきたら契約を継続することもできるので、トライアル雇用を活用してみましょう。

| 障がい者テレワークでもトライアル雇用ができる!

これから国全体で障がい者雇用を促進するために、障がい者のテレワークも一般的になってきました。 |

3-5. 連携している関係機関への紹介

ハローワークは、さまざまな障がい者雇用支援をおこなっている関係機関と企業をつなぐパイプ役という役割も担っています。そのため、企業の状況に合わせて必要に応じで関係機関を紹介して繋げてくれます。

| 機関名 | 利用する主な目的 |

| 地域障がい者職業センター |

|

| 職業能力開発校 |

|

| 福祉施設 |

|

| 特別支援学校 | |

| 障がい者就業・生活支援センター |

このようにハローワークだけでは対応できない、雇用後のサポートが必要な場合はより専門的な知識を持っている関係機関を利用するのが効果的です。

地域によってどのような機関があるのか変わってくるので、必要に応じてハローワーク窓口でさまざまな関係機関を紹介してもらうようにしましょう。

企業が障がい者を雇用する際のハローワークの役割とサポート内容を理解したところで、実際にハローワークを利用する方法と流れについて気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ハローワークで障がい者を雇用する際の一般的な流れは以下の通りです。

| ハローワークで障がい者を雇用する時の流れ |

| STEP1:ハローワークへ相談する |

| STEP2:障がい者雇用に関する疑問を解消する |

| STEP3:どの仕事を障がい者に任せるか考える |

| STEP4:障がい者雇用で事前に解決できることを考える |

| STEP5:求人登録をして障がい者の募集をかける |

| STEP6:選考と面接をする |

障がい者雇用には、事前に考えておくべきことや設備や環境の整理が必要になる場合がほとんどです。実際に障がい者を雇用できるようになるまでに時間がかかってしまう場合もあります。

よりスムーズに障がい者を雇用するためにも、ハローワークを使って障がい者を雇用する流れを理解して、全体像を把握しておきましょう。

4-1. STEP1:ハローワークへ相談する

まずは、地域のハローワークに障がい者雇用について相談するのがはじめの第一歩です。

ハローワークでは、企業の状況を把握したうえでどのような対応が必要なのか提案してくれます。

-

- 障がい者を雇用したい場合 ➡︎ 障がい者雇用に必要な知識の確認・求職者の紹介

- 障がいについて理解を深めたい場合 ➡︎ 他企業への見学会や勉強会への参加

- 障がい者を雇用するための社内改革 ➡︎ 障がい者支援に関する研修・資格取得

このように、それぞれの相談内容に応じて、さまざまなサポートをしてくれるのがハローワークです。

相談できる地域のハローワークを探すには、厚生労働省Webサイト上にある全国ハローワーク所在地案内もしくは「〇〇(地域名) ハローワーク」というキーワードで探してみましょう。

4-2. STEP2:障がい者雇用に関する疑問を解消する

障がい者の求人をかける前に、企業が障がい者雇用に関する不安や疑問点を解消しておく必要があります。

ここで不安や疑問点などを解消せずに障がい者雇用を進めてしまうと、「障がい者を雇用したけれどうまくいかない」や「障がい者を雇用したけれど不安がある」というような状態になってしまう可能性があるのです。

3-1. 障がい者雇用前の相談とアドバイスでも紹介したように、はじめて障がい者を雇用する企業や、現在障がい者雇用がうまくいっていない企業には、ハローワークのような障がいに関する専門知識が必要になってきます。

雇用前に不安と疑問点を解消させて、安定して継続雇用できるようにしておくのがおすすめです。

4-3. STEP3:どの仕事を障がい者に任せるか考える

ハローワークでは、どのような仕事を障がい者に任せるべきなのかを相談したうえで求人をかけることができます。

障がい者に任せるための仕事の割り振りは、障がい者の定着率を高めるためには欠かせない重要なポイントです。求人をかける前に、ハローワークの企業向け窓口で障がい者に任せるための仕事内容について相談しておくと求人をかける準備ができます。

実際に障がい者を雇用している他社の実例をみながら、障がい者の仕事内容について考えたい場合は、障がい者雇用事例リファレンスサービスの利用もおすすめです。

障がい者雇用事例リファレンスサービスを利用すると、以下の条件で事例を絞り込み検索できます。

- 取組事例や配慮別

- 業種別

- 障がいの種類別

- 従業員数別

ハローワークからのアドバイスや他社の事例を参考にしたうえで、実際に自社の業務を切り出して障がい者に任せる仕事を考えたい方は、【障がい者雇用】業務の切り出しの基礎知識|正しい方法とポイント3つで具体的に解説しているので参考にしてみてください。

4-4. STEP4:障がい者雇用で事前に解決できる事を考える

いざ障がい者を雇用しようとなると、企業としてさまざまな問題を解決しなければいけなくなる場合があります。ハローワークでは、それぞれの企業の状態をしっかりと把握して「障がい者を雇用するために何をするべきか?」を一緒に考えてくれるのです。

例えば、企業の課題を解決するためには、ハローワークを通して以下のような方法を利用できます。

| 企業が抱える課題と解決策

バリアフリーやトイレなどの設備を整えなければいけない 障がい者を雇用する場合の適した労働条件がわからない 障がい者の職業能力を向上させたい 障がい者の職場への定着率をあげたい |

このように、企業が抱える課題はさまざまで、対処法も異なります。自社のみで解決しようとすると、いろいろな所に連絡を取り相談を繰り返す必要があるので時間も労力もかかってしまいます。

しかし、ハローワークの窓口を通すことで問い合わせややり取りを一本化できます。専門知識を持っているハローワークと一緒に、事前に課題を解決して障がい者を雇用しやすい環境を整えておくのが障がい者雇用を促進するために効果的な方法です。

4-5. STEP5:求人登録・選考・面接を経て障がい者を採用する

障がい者雇用に関する不安や疑問点を解消して、障がい者に任せる仕事が決まったらハローワークで障がい者求人登録をおこない、採用活動を進めていきます。

ハローワークの採用窓口では、企業の状況をしっかりと把握したうえで適した障がい者を紹介してくれるのです。

面接での障がい者との接し方が不安な場合は、ハローワークを通して障がい者との接し方について事前に学ぶこともできます。

ハローワークは、企業が安定して障がい者を雇用していくために環境づくりから採用活動まで幅広くアドバイスをしてくれます。採用後の問題や不安をサポートするために、地域の関係機関と連携しているので安心できます。

自社だけでは障がい者雇用が改善されないと悩んでいる企業や、障がい者雇用がはじめての企業は、まずはハローワークを通して障がい者雇用に挑戦してみましょう。

企業が障がい者を雇用すると、その経済的負担を軽減するためにさまざまな助成金を受け取りが可能です。企業が受け取れる助成金は、障がい者の雇用人数やかかった費用によって変わってきます。

ハローワーク等を通して障がい者を雇用した場合のみに受け取れる助成金は以下の3種類(※2023年12月現在)です。

- 特定求職者雇用開発助成金

- トライアル雇用助成金

- 人材開発支援助成金(障がい者職業能力開発コース)

これらの助成金は申し込み窓口がハローワークになっているので、ハローワークを通して障がい者を雇用した場合は積極的に活用しておきましょう。

5-1. 特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金とは、ハローワークなどの紹介で働くことが困難な人を継続雇用している企業が受け取れる助成金です。

特定求職者雇用開発助成金は、一般的な「特定就職困難者コース」と重い障がいを抱えている人を雇用した場合の「発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース」の2種類にわかれています。

| 特定就職困難者コース | |

| 対象 | ハローワークの紹介で、障がい者を継続雇用している事業主 |

| 支給金額 | 年額50万円〜100万円(中小企業の場合:年額60万円〜240万円) |

| 助成対象期間 | 1年〜1年6ヶ月(中小企業の場合:1年〜3年) |

| 発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース | |

| 対象 | ハローワークの紹介で、発達障がい又は、難治性疾患患者を継続雇用して、雇用管理に関する事項を把握・報告している事業主 |

| 支給金額 | 年額50万円(中小企業の場合:年額120万円) |

| 助成対象期間 | 最長1年(中小企業の場合:最長2年) |

このように、障がい者が職場に定着するまでの数年間は助成金を受け取れるので、障がい者が職場に慣れるまでの間の負担を軽減できます。

5-2. トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは、ハローワークのトライアル雇用制度を使って障がい者を雇用した場合に受け取れる助成金です。トライアル雇用助成金は、勤務時間によって2種類にわけられます。

| 障害者トライアルコース | |

| 対象 | 障がい者を試行的に雇用している事業主 |

| 支給金額 | 月額4万円〜8万円 |

| 助成対象期間 | 最長3ヶ月〜6ヶ月 |

出典:厚生労働省|障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

| 障害者短時間トライアルコース | |

| 対象 | 週20時間以上の勤務ができない精神障がい者や発達障がい者を、週20時間以上の勤務を目指して試行雇用をしている事業主 |

| 支給金額 | 月額最大4万円 |

| 助成対象期間 | 最長1年 |

出典:厚生労働省|障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

すぐに障がい者を本採用する場合、企業側にもどのような影響や変化があるのかわからず不安を感じてしまうと思います。そこで積極的に活用したいのが、トライアル雇用助成金です。

受け取った金額を活用しながら、障がい者雇用を試しながら継続雇用を目指すのおすすめですよ。

5-3. 人材開発支援助成金(障がい者職業能力開発コース)

人材開発支援助成金(障がい者職業能力開発コース)とは、障がい者が働くために必要な能力を身につける訓練をするために利用できる助成金です。

この助成金は、ハローワークが「職業訓練が必要である」と認めた障がい者を雇用して訓練を行う事業主のみが受け取れます。

| 人材開発支援助成金(障がい者職業能力開発コース) | |

| 対象 | 身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・高次脳機能障がい・難治性疾患をもつものに加えて、ハローワークで職業訓練が必要がと認められた障がい者を訓練している事業主や団体 |

| 支給金額 | 【施設または設備関連の支給額】 ●施設や設備の設置・整備にかかった3/4を乗じた額 ●施設や設備の更新の場合は、上限1,000万円 ●施設や設備を新設する場合は、上限5,000万円【運営費に対する支給額】 ●重度の障がい者を雇用して訓練した場合 1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限月額17万円)× 受講した人数 ●上記以外の障がい者を雇用して訓練した場合 1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限月額16万円)× 受講した人数 ●重度障がい者を新たに雇用して訓練した場合 障がい者1人あたり10万円 × 人数 |

| 助成対象期間 | 6ヶ月〜2年 |

出典:厚生労働省|人材開発支援助成金(障がい者職業能力開発コース)

このように、ハローワークの窓口を通さなければ受け取れない障がい者雇用に関する助成金があります。ハローワークで障がい者を雇用する場合は、利用対象となっている助成金を積極的に受け取って、経済的負担を軽減させながら障がい者雇用をしていきましょう。

もちろん、障がい者を雇用している企業は、ここで紹介している3種類以外の助成金も利用できます。助成金の種類によって、条件や申し込み先が違うので詳しく知りたい方は「【2022最新】障がい者雇用の助成金がまるわかり!」の記事を参考にしてみください。

6. ハローワークでの障がい者雇用が難しいと感じたら「コルディアーレ農園」をご利用ください

ここまで多くの企業が利用しているハローワークを通して障がい者雇用について紹介してきました。しかし中には、ハローワークを使っても障がい者雇用が改善されなかったと悩んでいる方もいらっしゃいます。

実際に弊社で、企業の障がい者雇用担当にヒアリングを行ったところ、以下のような声を伺うことができました。

利用して感じたハローワークのデメリット

|

障がい者雇用の専門窓口があるハローワークでも、障がい者雇用に課題が解決されない場合はあります。そのような場合にオススメなのが、弊社が提供している地方の農園を活用して障がい者を雇用している「コルディアーレ農園」です。

コルディアーレ農園を利用することで、ハローワークにはない以下のメリットを得られます。

- 地方の就労機会に恵まれない障がい者を雇用することで、都市部の企業でも雇用改善できる

- 障がい者の採用から定着支援まで一貫したサポートで安心できる

- 雇用率だけではなく地方創生(社会貢献)の一端を担える

新たな障がい者雇用の形として注目されている「地方の農園を活用した障がい者雇用支援サービス」についてみてみましょう。

6-1. 就労機会の少ない地方の障がい者を雇用できる

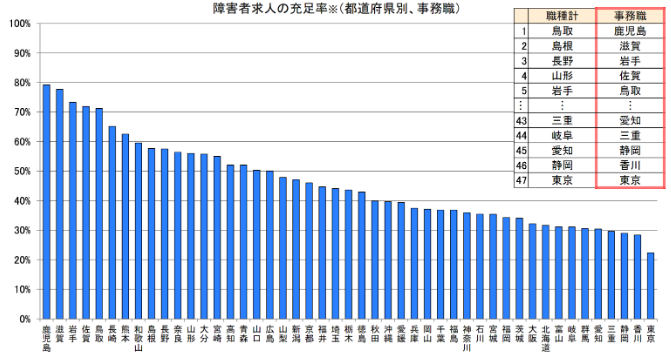

出典:厚生労働省|今後の障がい者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書の概要

厚生労働省の研究報告書をみてみると、東京や大阪などの都市部では障がい者雇用が確保できていないことがわかります。反対に、地方では充足率も高く、比較的障がい者が雇用しやすい状況なのです。

コルディアーレ農園は、主に九州エリアで展開しているので、安定した障がい者雇用を実現できます。もちろん採用する障がい者も、ご本人の希望と企業のニーズに合わせて紹介しているので採用のミスマッチを防ぎ、定着率向上も期待できます。

6-2. 採用だけではなく採用後の障がい者のケアまで一貫してサポート

コルディアーレ農園では、障がい者をテレワーカーとして九州エリアの障がい者を雇用するために、採用から職場定着までを一貫してサポートしています。

Web会議システムを整備しており、いつでもすぐにオンラインでつながることができるので、都市部の企業と採用活動や面談をおこなう中で『距離を感じさせない』障がい者雇用活動が可能です。

その他にも、障がい者に寄り添うために利用企業様と連携して以下のようなサービスを提供しています。

コルディアーレ農園の特徴的なサポート

|

このようなサポートを徹底しており、採用後も障がい者が長く働き続けられる環境を整えているので、障がい者の職場定着率も高いのが特徴です。

6-3. 地方自治体や関係機関と連携して地方創生にも携われる

コルディアーレ農園では、障がい者の就労機会が少ない地域に着目して、障がい者の就労機会を増やすことを目指しております。

単純に「企業の障がい者雇用率をあげるため」だけの活動ではなく、地方に寄り添って続けてきた障がい者雇用支援サービスだからこそ、地方創生や社会貢献につながっているのです。

実際に、コルディアーレ農園を利用している企業からは「地方創生に携われることが魅力的である」や「社会貢献している事を体感できる」などの感想をいただいています。

障がい者雇用の創出を通して、日本国内でも注目されているSDGsのグローバル目標の中でも、9つの目標に合致した取り組みをおこなっているのがコルディアーレ農園なのです。

「罰則を受けないために障がい者を雇用する」という考えではなく、障がい者雇用を通して地方創生や社会貢献に関わっていけるという考えを持って障がい者雇用をしていきたい方は、ぜひコルディアーレ農園をご活用ください。

| 障がい者雇用だけでなく地域社会にも貢献できるのが コルディアーレ農園 |

|

コルディアーレ農園では「障がい者雇用の人数を増やすため」ではなく、障がい者を雇用する企業と働きたい障がい者、両者のニーズをしっかりと満たした雇用支援サービスをおこなっています。

このようなレビューをいただいています。 |

この記事では、ハローワークを通して障がい者を雇用する際の基礎知識と流れについて紹介してきました。

「障がい者を採用しなければいけないけれど、どうしよう?」

「直接採用で障がい者を雇用しても、すぐ辞めてしまう」

障がい者支援機関やハローワークを使わずに、直接採用などで障がい者を雇用している企業の中には上記のような悩みを持っている企業が多くあります。

このような悩みを解決するためには、障がい者雇用の専門窓口があるハローワークに相談するのがおすすめです。

ハローワークを通して障がい者を雇用することで

- 障がいに対する理解を深められる

- 企業や仕事内容に適した人材を紹介してもらえる

- 採用後に問題が発生した場合に利用できる機関を紹介してもらえる

このようなメリットを得られますよ。

障がい者雇用を効率よく進めていくためには、まずはハローワークに相談してどのような方法で障がい者を雇用していくべきなのか考えてみましょう。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度