コラム詳細

2024/03/06

autorenew2026/01/06

障がい者の法定雇用率は2.5%|自社は影響を受ける?判定方法を解説

障がい者の法定雇用率とは、障害者雇用促進法にもとづいて、一定規模以上の企業が満たさなければならない「全従業員に占める障がい者の割合」のことをいいます。

現在は、民間企業における障がい者の法定雇用率が2.5%となっているため、40人の会社なら1人、100人なら2人、500人なら12人は障がい者の労働者である必要があります(小数点以下は切り捨て)。

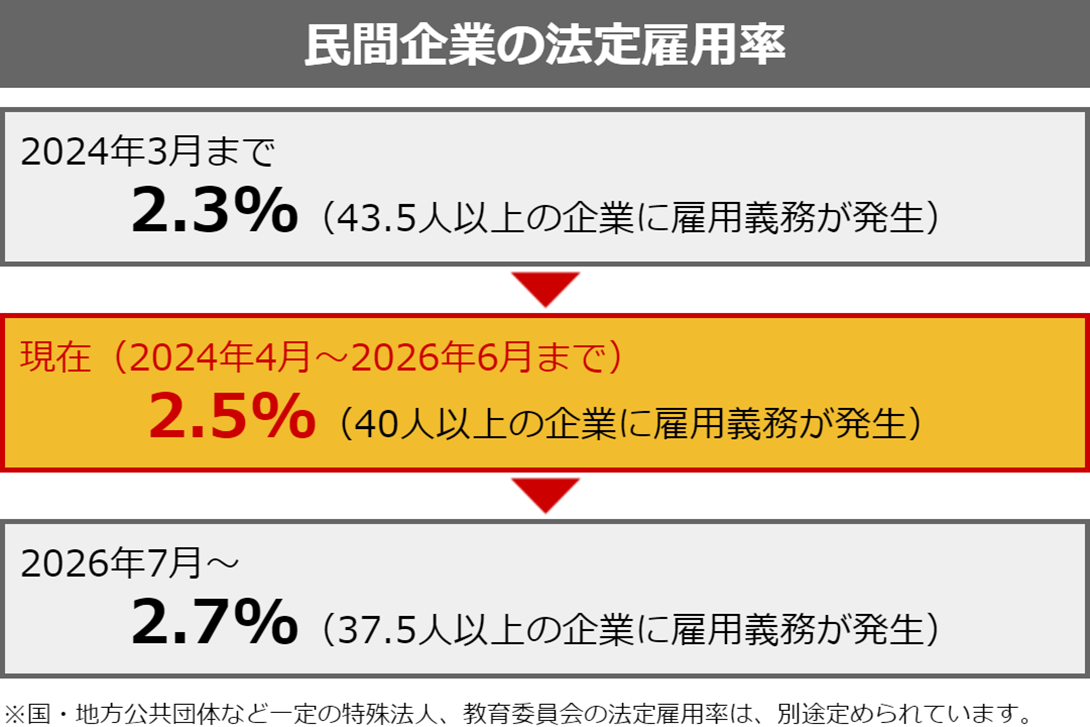

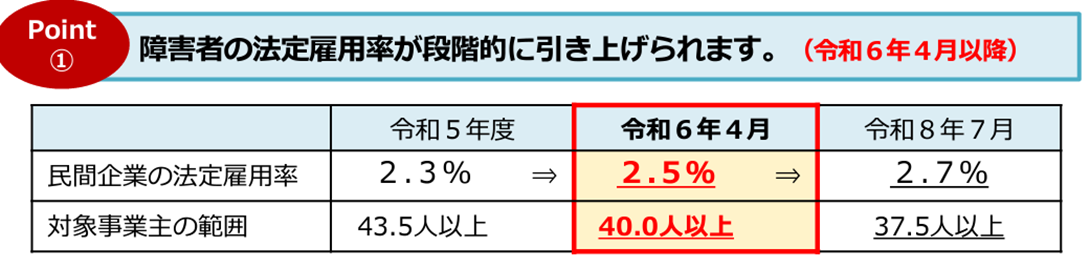

昨今、障がい者の法定雇用率は断続的に引上げられており、2024年4月からは「2.5%」となり、2026年7月からはさらに「2.7%」に引き上げられる予定となっています。

直近の引き上げが既に決まっているため、自社が「障害者雇用率制度の対象になるかどうか」「障がい者の雇用人数を増やす必要があるかどうか」を計算し、職場環境や採用体制の整備など、今から準備しておくことが大切です。

| 新たに制度の対象になるケースの例 |

| 例:常用労働雇用者が38人の会社の場合

・2026年6月までは、障がい者雇用義務はなし ・2026年7月からは、1名以上の障がい者を雇用しなければならなくなる |

| 法定雇用率の引き上げで雇用人数を増やす必要があるケースの例 |

| 例:常用雇用労働者が300人の会社の場合

・2026年6月までは、7人の障がい者雇用が必要 ・2026年7月からは、8人の障がい者雇用が必要 |

例えば、常用労働者が38人の会社の場合、2026年6月までは障がい者の雇用義務はありませんが、2026年7月からは1名以上の障がい者を雇用しなければならなくなります。

そこでこの記事では、障がい者の法定雇用率の推移について説明するほか、法定雇用率の詳しい計算方法も初心者でもわかるようにステップごとにわかりやすく解説していきます。

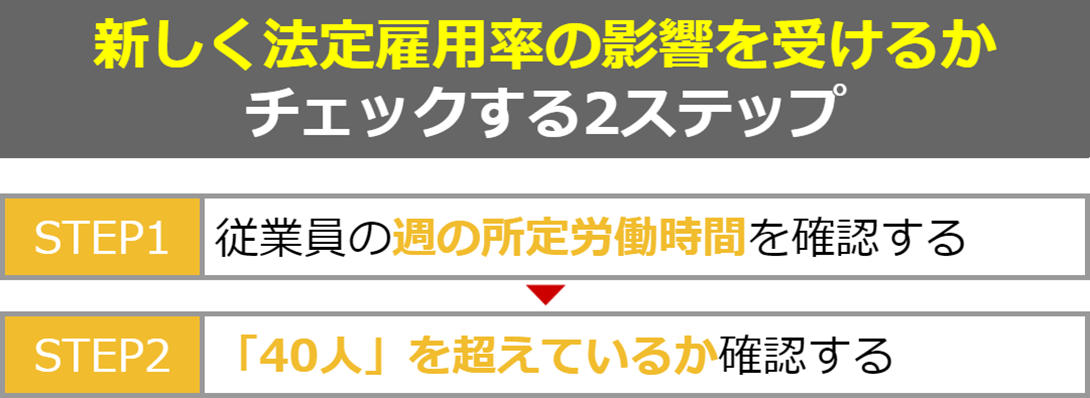

現在、法定雇用率の影響を受けるかどうかをチェックする場合は、以下の2ステップをおこないましょう。(なお、2026年7月から対象になるかどうかは、「40人」のところを「37.5人」に変えて計算します。)

また、既に障害者雇用率制度の対象企業であり、法定雇用率の引き上げで「さらに雇用を増やす必要があるか」を確かめるステップは以下です。

「法定雇用率にどう対応したらよいのだろうか」と考えている企業担当者様は、ぜひこの記事を参考にして、安心して障がい者雇用を進めてください。

【目次】

1.現在の障がい者の法定雇用率は「2.5%」

2.障がい者の法定雇用率は2026年7月から「2.7%」に引き上げられます

3.障がい者の法定雇用率を満たさない企業に科せられる3つの罰則(ペナルティ)

4.障害者雇用率制度の対象になった企業に求められる対応は4つ

5.法定雇用率の影響を新しく受けるかチェックする2ステップ

6.障がい者の法定雇用率を満たしているか確認する計算方法

7.障がい者の法定雇用率を満たすための採用方法4つ

8.まとめ

現在の障がい者の法定雇用率は「2.5%」です。これは、常用雇用労働者が40人以上いる企業の場合に、障がい者を2.5%の割合で雇用する義務が発生することを意味します。

| 雇用する必要のある障がい者の人数=常用雇用労働者数×法定雇用率2.5%

※小数点以下は切り捨て |

※常用雇用労働者とは、雇用期間の定めなく雇用されている労働者のことをいいます。契約期間が決まっていない正社員・アルバイト・パートなどが該当します。

例えば常用雇用労働者が40人の会社の場合、1人以上は障がい者を雇用する必要があります。また、常用雇用労働者が4,000人であれば、そのうち100人は障がい者を雇用する必要があるということです。

実際に企業が雇用する必要のある障がい者の人数は、常用雇用労働者に法定雇用率をかけることで求められますので、以下におおよその規模感の例を示しています。

| 従業員数39人(対象外) | 39人×2.5%=0.975人 ※1人未満なので、障がい者を雇う義務はない |

| 従業員数40人 | 40人×2.5%=1人 |

| 従業員数100人 | 100人×2.5%=2.5人→小数点以下は切り捨てなので、2人 |

| 従業員数500人 | 500人×2.5%=12.5人→小数点以下は切り捨てなので、12人 |

| 従業員数1,000人 | 1,000人×2.5%=25人 |

| 従業員数5,000人 | 5,000人×2.5%=125人 |

表の一番上を見てもわかるように、常用雇用労働者が40人未満の会社は、法定雇用率である2.5%をかけても1未満になるため、障がい者の雇用義務は発生しません。

一方で、常用雇用労働者が40人以上の場合、労働者の人数に応じて、雇用するべき障がい者の数も増えていくということを理解しましょう。

2. 障がい者の法定雇用率は2026年7月から「2.7%」に引上げられます

2026年7月からは法定雇用率がさらに引上げられて「2.7%」となり、従業員が37.5人以上の企業が対象となります。

出典:厚生労働省|障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

法定雇用率の引上げは、より多くの障がい者が職場に参加できるようにすることを目的としていますが、企業にとっては以下のような影響が予想されます。

| (1)常用労働者数37.5人〜39.5人の企業は、障がい者を雇用する義務が発生する

(2)引き上げになった法定雇用率を満たすために、新たに障がい者を雇用しなければならない可能性がある |

これらの影響を考慮し、企業は早めに対策を講じ、計画的に採用準備を進めることが求められるでしょう。

具体的にどのような準備が必要かについては、「5. 法定雇用率の影響を新しく受けるかチェックする2ステップ」「6. 障がい者の法定雇用率を満たしているか確認する計算方法」で後述しますので、後ほどご覧ください。

3. 障がい者の法定雇用率を満たさない企業に科せられる3つの罰則(ペナルティー)

対象企業となる障がい者の雇用率が法定雇用率に達しない場合、以下のような罰則が科せられてしまうので注意しましょう。

| 障がい者の法定雇用率が満たされなかった場合の罰則(ペナルティー) |

| (1)納付金を納めなければならない(常用労働者100人超の企業)

(2)ハローワークから行政指導が入る (3)改善されなければ、企業名が公表されてしまう |

3-1. 罰則(1)納付金を納めなければならない(常用労働者100人超の企業)

障がい者の法定雇用率が未達成の場合(※常用労働者が100人を超える場合)は、不足する障がい者数に応じて1人につき月額5万円の「障害者雇用納付金」を納付しなければなりません。

例えば、常用労働者が200人の企業の場合、最低5人の障がい者雇用が必要なところ雇用が0人の場合、不足する障がい者数は5人なので、月額5万円×5人=月額25万円の納付金を納める必要があります。

※常用労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、1年を超えて雇用されている労働者のことをいいます。

この障害者雇用納付金について、さらに詳しく知りたい方は、別記事「障害者雇用納付金を解説!種類毎の算出方法と申告の流れを理解できる」をチェックしてください。

3-2. 罰則(2)ハローワークの行政指導が入る

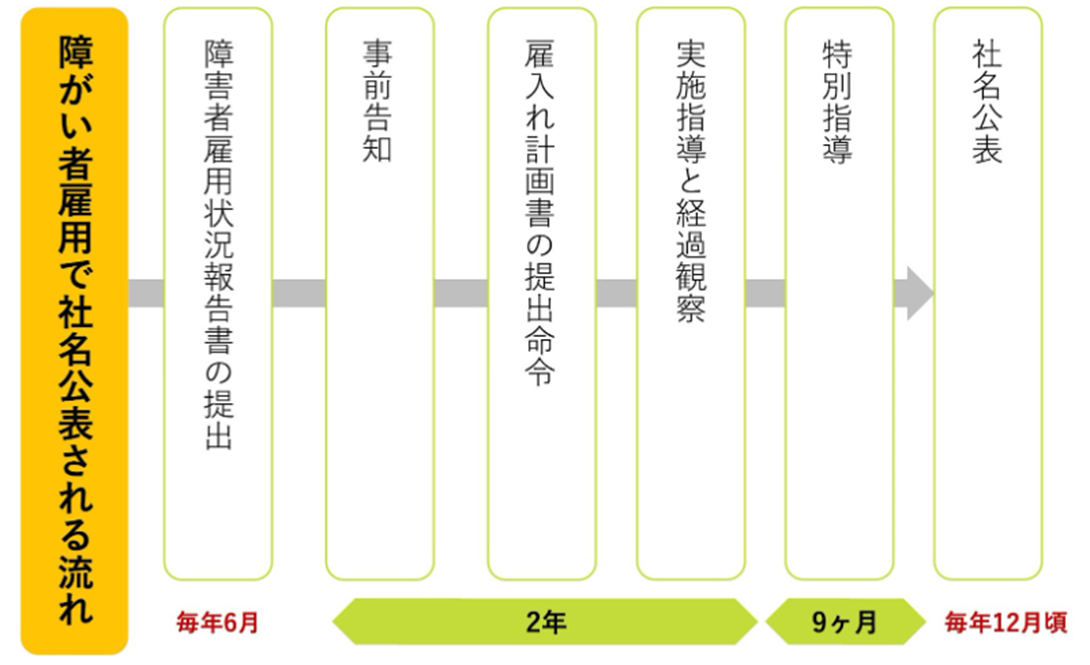

障がい者の法定雇用率を下回った場合、ハローワークから行政指導が入ります。

まずは、法定雇用率を達成するための「障がい者の雇入れに関する計画」作成を命じられ、2年間の期間の雇用計画を提出する必要があります。その後計画に沿って雇用が進んでいるかの確認がおこなわれ、計画の実施を行っていないと判断された場合には、適正な実施を勧告されます。

また、実雇用率が全国平均よりも下回っている場合や不足数が10人以上の場合には、「特別指導」の対象となってしまいます。

3-3. 罰則(3)改善されなければ企業名が公表されてしまう

9カ月間の「特別指導」をもってしても法定雇用率を達成できない企業は、障害者雇用促進法第47条に基づいて、企業名や本社所在地、代表者名が広く公表されてしまいます。

厚生労働省が報道関係者向けにプレスリリースを出し、多くのニュース記事でも取り上げられるため、実際に目にする方も多いでしょう。

例えば、2023年3月に厚生労働省から出されたプレスリリースでは、改善が見られない企業5社(うち3社は再公表)が公表されました。

参考:障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について~障害者の雇用状況に改善が見られない5社(うち再公表3社)を公表します~

法定雇用率を守らず企業名を公表されてしまえば、「再三の勧告にもかかわらず障害者雇用促進法を守らなかった企業」として、世間から悪いイメージで見られてしまいます。

取引先や顧客からの信用を失ってしまったり、働く従業員のモチベーションを奪ってしまったりする可能性があるので、絶対に避けたい事態といえるでしょう。

▼企業名公表される流れ

さらに詳しく知りたい方は、別記事「障がい者雇用で社名が公表される!公表基準とリスクを避ける方法を解説」をご覧ください。

4. 障害者雇用率制度の対象になった企業に求められる対応は4つ

ここからは、障害者雇用率制度の対象企業に該当する会社がすべき対応4つについて解説していきます。

現行では「従業員数40人以上」の企業が、2026年7月からは「従業員数37.5人以上」の企業が対象となります。該当する企業の方は、ぜひ最後までしっかりご確認ください。

| 障害者雇用率制度の対象企業に求められる対応4つ |

| (1)従業員に占める「障がい者」の割合を「法定雇用率以上」にすること

(2)毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告すること (3)「障がい者雇用推進者」を選任すること(努力義務) (4)障がい者を解雇する場合には「解雇届」を届け出ること |

4-1. (1)従業員に占める「障がい者」の割合を「法定雇用率以上」にすること

障害者雇用率制度において対象となる企業は、従業員に占める障がい者(身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者)の割合を、「法定雇用率以上」にする義務があります。

| 法定雇用率(民間企業) | |

| 現在(2024年4月〜2026年6月まで) | 2.5%(※1) |

| 2026年7月〜 | 2.7%(※2) |

※1:国・地方公共団体など一定の特殊法人の法定雇用率は2.8%(教育委員会は2.7%)

※2:国・地方公共団体など一定の特殊法人の法定雇用率は3.0%(教育委員会は2.9%)

これについては、ここまでの4章までに解説した内容のため詳しくは割愛いたします。

4-2. (2)毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告すること

従業員数40人以上(2026年7月からは37.5人以上)の企業は、毎年6月1日時点の障がい者の雇用状況をハローワークに報告する義務があります。

報告時期になると、常用労働者数40人以上規模の事業所あてに報告用紙(障害者雇用状況報告書)が送付されるので、必要事項を記載して7月15日までに忘れずに報告しましょう。電子申請も可能です。

障がい者を1人も雇用していない場合でも、必ず提出しなければなりません。この「障害者雇用状況報告書」の提出をしなかったり、虚偽の報告をしたりした場合は、障害者雇用促進法第86条第1号の規定により30万円以下の罰金が課せられるので注意してください。

4-3. (3)障害者雇用推進者を選任すること(努力義務)

従業員数40人以上の企業(2026年7月からは37.5人以上)は、「障害者雇用推進者」を選任するよう務める必要があります。

障害者雇用推進者とは、企業内で障がい者雇用の取り組み体制を整備する役割を担う人物のことです。つまり、障がい者を採用しやすい体制を整えたり、障がい者が働きやすい環境を進めて行ったりする役割となります。

ハローワークの資料によると、人事労務担当の部長クラスの人材などを「障害者雇用推進者」に選任することが想定されています。障害者雇用推進者を選定して、障がい者が働きやすい環境を整えていくのが理想です。

障害者雇用推進者を選任したら、4-2で解説した「障害者雇用状況報告書」にも記載しましょう。

4-4. (4)障がい者を解雇する場合には「解雇届」を届け出ること

雇用していた障がい者を解雇する場合には、管轄するハローワークに「解雇届」を届ける必要があります。

※法定雇用率に関係なく、障がい者を雇用している事業所には義務があります。

解雇届が必要な理由としては、一般的には障がい者の再就職は困難であるということで、事前の届出によって再就職を支援するためとされています。

必要な届出を怠った場合は、障害者雇用促進法第86条第4号の規定により30万円以下の罰金が課せられるので注意してください。なお、障がい者が自己都合で退職した場合には、届出は必要ありません。

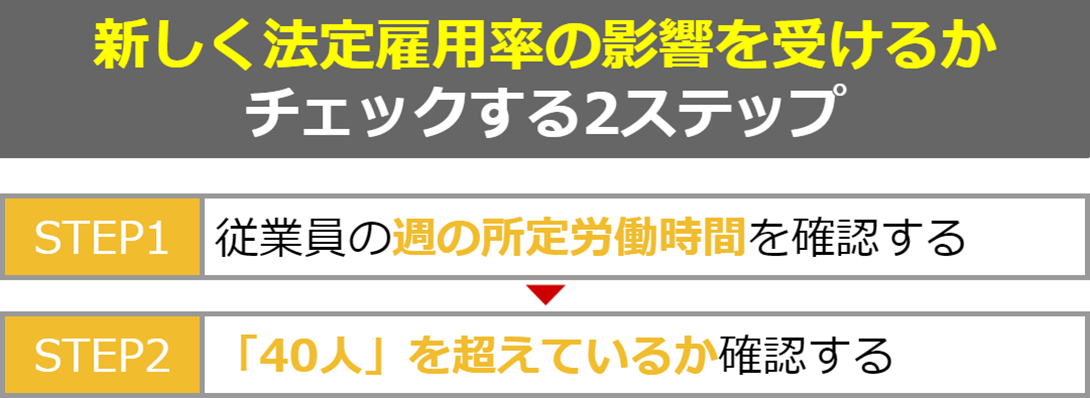

5. 法定雇用率の影響を新しく受けるかチェックする2ステップ

障がい者の法定雇用率の引き上げに伴い、今までは制度の対象外だった企業が、新たに対象となる可能性があるため注意が必要です。

現在は「常用労働者が40人以上」の企業が、2026年7月からは「常用労働者が37.5人以上」の企業が、法定雇用率の影響を新たに受けるようになります。

ただし「短時間労働者は0.5人としてカウント」するため、対象になるかどうかは以下のステップを踏んで正確に判断していきましょう。

5-1. ステップ1:全ての従業員を洗い出して週の所定労働時間を確認する

まずは現在働いている従業員を全て洗い出し、週の所定労働時間を確認します。

| 週の所定労働時間 | 常用労働者数 |

| 常時労働雇用者

週の所定労働時間が「30時間以上」の労働者 |

1人としてカウント |

| 短時間労働者

週の所定労働時間が「20時間以上30時間未満」の労働者 |

0.5人としてカウント |

| それ以下の労働者

週の所定労働時間が「20時間未満」の労働者 |

カウントしない(0人としてカウント) |

1年以上継続して雇用されている従業員、または1年以上継続して雇用される見込みの従業員がカウント対象です。正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、上記に当てはまる場合にはカウント対象になります。

| 例1: 週の所定労働時間が30時間以上の常用労働者が30人、20時間以上30時間未満の短時間労働者が19人いる場合

常用労働者の数=30人+(19人×0.5)=39.5人とカウントする |

| 例2: 週の所定労働時間が30時間以上の常用労働者が10人、20時間以上30時間未満の短時間労働者が50人いる場合

常用労働者の数=10人+(50人×0.5)=35人とカウントする |

5-2. ステップ2:カウントした人数が「40人(または37.5人)」を超えているか確認する

ステップ1でカウントした人数が、40人を超えている場合には、障害者雇用率制度の対象となります。

また、ステップ2でカウントした人数が37.5人を超えている場合には、2026年6月までは対象外ですが、2026年7月からは障害者雇用率制度の対象となります。事前に採用活動を進めるなどの準備が必要です。

ただし、建設業や幼稚園など、除外率が設定されている業種があります。詳しくは、以下の厚生労働省のPDFをご確認ください。

参考(現行の除外率について):厚生労働省「除外率制度について」

参考(2027年からの除外率につい):厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

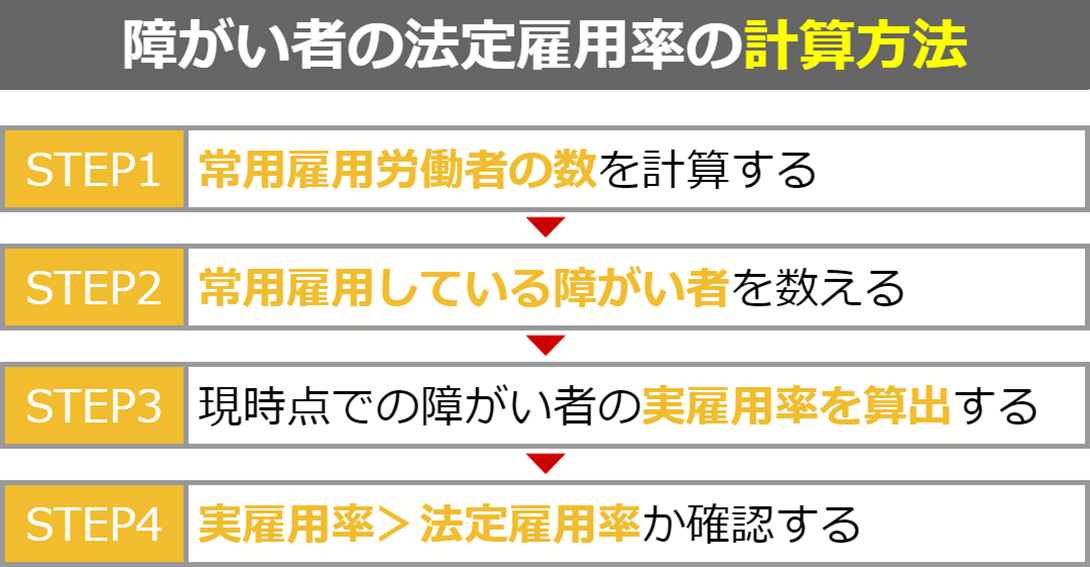

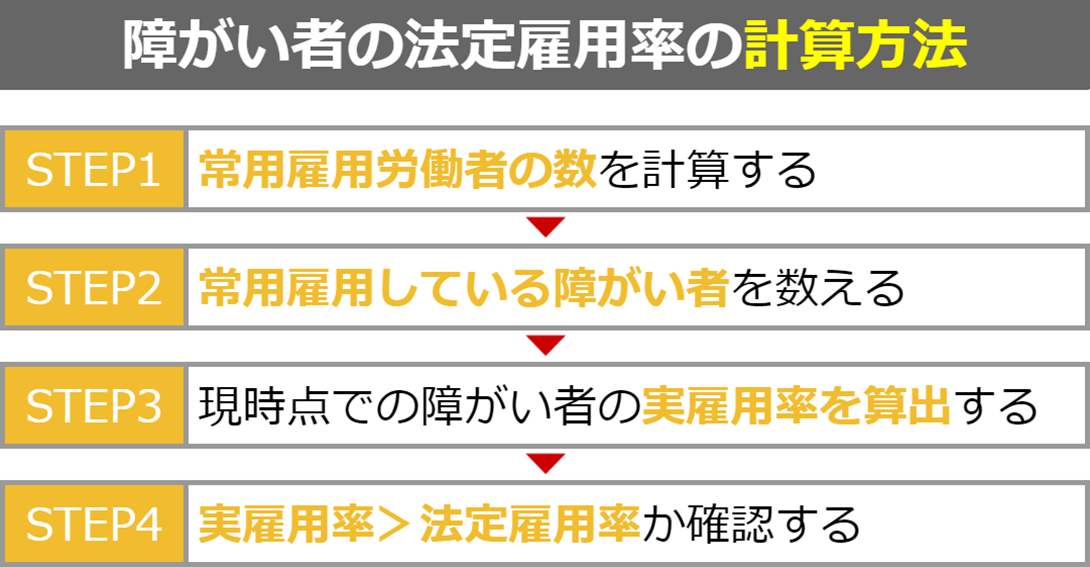

ここからは、障害者雇用率制度の対象である企業が「自社では法定雇用率の基準を満たしているのか」を計算する方法について、以下の4ステップで解説します。

正確に把握するためには、少し手間はかかりますが、一度自社の規模で計算しておくことをおすすめします。

ステップごとに詳しく解説していきます。

6-1. ステップ1:「常用雇用労働者の数」を計算する

まずは、雇用すべき障がい者数を算出するために必要となる「常用雇用労働者の数」を計算します。

| 常用雇用労働者の数=

【週の所定労働時間が30時間以上の常用雇用労働者】+【短時間労働者×0.5】 |

| 週の所定労働時間 | 常用労働者数 |

| 週の所定労働時間が「30時間以上」の労働者 | 1人としてカウント |

| 週の所定労働時間が「20時間以上30時間未満」の労働者

(短時間労働者) |

0.5人としてカウント |

| 週の所定労働時間が「20時間未満」の労働者 | カウントしない(0人としてカウント) |

1年以上継続して雇用されている従業員、または1年以上継続して雇用される見込みの従業員がカウント対象です。正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、上記に当てはまる場合にはカウント対象になります。

| 例:週の所定労働時間が30時間以上の常用雇用労働者が7,100人、短時間労働者(20時間以上30時間未満)が493人いる場合

常用労働者の数=7,100人+(493人×0.5)=7,346.5人 |

※建設業や一部の製造業など除外率が設定されている業種の場合には、事業所ごとに除外率を計算して計算して、最後に合算します。

6-2. ステップ2:常用雇用している障がい者の人数を数える

次に、常用雇用している障がい者の人数を数えます。カウント方法は以下の通りです。

| 週の所定労働時間 | ||||

| (1)30時間以上 | (2)20時間以上

30時間未満 |

(3)10時間以上

20時間未満 【新設】 |

||

| 身体障がい者 | 一般 | 1人とカウント | 0.5人とカウント | ー |

| 重度(※1) | 2人とカウント | 1人とカウント | 0.5人とカウント | |

| 知的障がい者 | 一般 | 1人とカウント | 0.5人とカウント | ー |

| 重度(※2) | 2人とカウント | 1人とカウント | 0.5人とカウント | |

| 精神障がい者 | 一般 | 1人とカウント | 0.5人とカウント

(※3) |

0.5人とカウント |

| ※1:等級が「1級」または「2級」に該当する方

※2:等級が「A」に該当する方(自治体によっては「1度」または「2度」に該当する方) ※3:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害がいに関しては、2018年4月から設けられた特別措置により、下記の要件をどちらも満たす場合は1人分、満たさない場合は0.5人分とカウントします。 ・新規雇い入れから3年以内、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合 ・令和5年(2023年)3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保険福祉手帳を取得した場合 |

6-3. ステップ3:現時点での「障がい者の実雇用率」を算出する

ステップ1とステップ2の数字を使って、現時点での「障がい者の実雇用率」を算出します。

| 障がい者の実雇用率=【ステップ2で算出した「常用雇用している障がい者の人数」】÷【ステップ1で算出した「常用雇用労働者の数」】 |

| 例:ステップ1で算出した「常用雇用労働者の数」が7,346.5人、ステップ2で算出した「常用雇用している障がい者の人数」が182人の場合、

障がい者の実雇用率=182人÷7,346.5人=2.477% |

6-4. ステップ4:実雇用率が「法定雇用率以上」になっているか確認する

ステップ3で求めた実雇用率が「法定雇用率以上」になっているかを確認します。

法定雇用率以上になっていれば問題ありません。例えば、2024年4月〜2026年6月の民間企業の法定雇用率は「2.5%」なので、実雇用率が2.5%以上になっていればOKです。

一方で、法定雇用率2.5%を下回っている場合には、改めて企業が雇用すべき障がい者の数を算出し、足りていない障がい者の数を確認しましょう。2.5%を掛けて計算し、小数点以下は切り捨てます。

| 企業が雇用すべき障がい者の数=【ステップ1で算出した「常用雇用労働者の数」】×【法定雇用率2.5%】 |

| 例:ステップ1で計算した「常用雇用労働者の数」が7,346.5人の場合

企業が雇用すべき障がい者の数=7,346.5人×2.5%=183.66人 小数点以下は切り捨てなので、この企業が雇用すべき障がい者の数は183人となります。 ステップ2で計算した「常用雇用している障がい者の人数」が現時点で182人の場合、1人分足りていません。法定雇用率を達成するためには、新たに「1人分」を満たす障がい者を雇い入れる必要があります。 |

法定雇用率を達成するために新たに障がい者を雇い入れる場合には、ステップ2で解説した「常用雇用している障がい者のカウント方法」に注意して雇用を行いましょう。

新たに障がい者の法定雇用率を満たす義務が生まれた企業や、法定雇用率を満たしていない企業は、この先は法定雇用率を満たすために障がい者を雇用する必要があるでしょう。

ここからは、障がい者の法定雇用率を満たすための採用方法について解説していきます。

7-1. ハローワーク(公共職業安定所)を利用する

障がい者を雇用する多くの企業が利用しているのが、ハローワーク(公共職業安定所)に求人情報を提出して、募集条件に合う障がい者の求職者を紹介してもらう方法です。

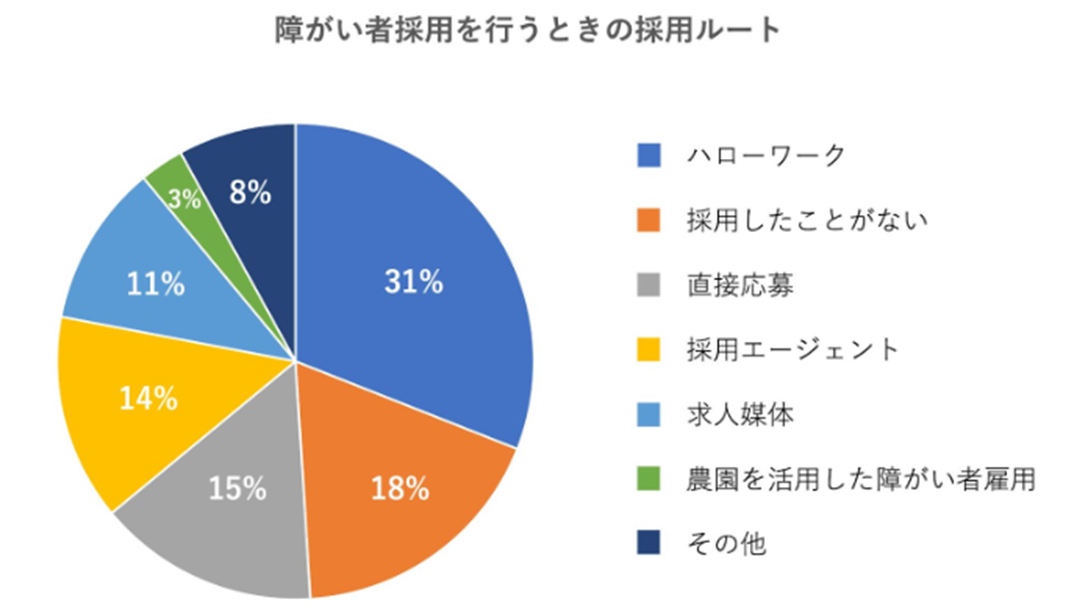

以下は、弊社(株式会社JSH)が障がい者を雇用している企業に聞いた、障がい者採用を行う時の採用ルートについての調査結果です。さまざまな採用ルートがありますが、最も活用されているのが「ハローワークによる紹介」です。

ハローワークでは、企業向けの障がい者雇用相談サポート も行っているため、「障がい者の雇用は初めてで不安」という企業でも親身に相談に乗ってもらうことができます。

まずはお近くのハローワークで相談に乗ってもらい、「障がい者を雇用した場合にどのような業務をしてもらうのか」「採用した後の雇用管理はどうしたらいいのか」などを含めて、障がい者雇用を進めていきましょう。

さらに詳しい情報を知りたい方は別記事「障害者雇用にハローワークの利用は有効!活用すべきサポート5つ」の記事も参考にしてください。

7-2. 民間の求人媒体(転職サイト)を活用する

民間の求人媒体(転職サイト)を活用して、採用広告を載せて障がい者からの応募を待つ方法もあります。

求人媒体(転職サイト)の費用目安は、1回の掲載につき3万円~30万円程度です。

最近では障がい者に特化した転職サイトも多数あるため、そうしたサービスを活用して広く応募者を集めるのも一つの手です。

7-3. 民間の採用エージェントを活用する

民間の採用エージェントを活用し、障がい者を募集・採用する方法も一般的です。

採用エージェントとは、採用したい企業と採用されたい障がい者の間に専任のエージェントが入って、お互いの希望条件や待遇などをマッチングしてくれるサービスのことをいいます。

採用エージェントでは、経験豊富で高いスキルを持った障がい者が見つかりやすいのがメリットです。しかしながら、優秀な人材は取り合いとなるため、高い待遇を準備しなければならない点に注意が必要です。

7-4. 障がい者雇用支援サービスを活用する

なかなか採用がうまくいかない場合や、採用してもすぐに退職してしまうケースに悩んでいる場合は、障がい者雇用の総合的な支援サービスを利用するという選択肢もあります。

障がい者雇用支援サービスとは、障がい者の採用だけでなく、働く場所の提供、障がい者が定着するための支援、研修・セミナーの実施など、障がい者雇用に関する総合的なサポートを受けられるサービスをいいます。

弊社・株式会社JSHでは、就労機会の少ない障がい者と、働く場所の提供が難しい企業様のそれぞれの悩みを解決するために、「障がいのある方が、個々の特性に応じて安心して長く働ける場所(コルディアーレ農園)」を提供しています。

障がいがある方にも障がい者を雇用する企業にとっても安心できるサポートを行っておりますので、気になる方はぜひサービス内容を確認してみてください。

| 障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」 |

8.まとめ

本記事では「障がい者の法定雇用率」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

現在の障がい者の法定雇用率は2.5%(40人以上の企業が対象)です。

| ・常用雇用労働者が40人の会社の場合、1人以上は障がい者である必要がある

・常用雇用労働者が100人の会社なら2人(小数点以下は切り捨て) ・常用雇用労働者が1,000人の会社なら25人 |

さらに、2026年7月から、障がい者の法定雇用率は2.7%に引上げられる

| ・従業員が37.5人以上の企業に、障がい者の雇用が義務付けられる |

法定雇用率を満たさない企業への罰則は、以下の3つがあります。

| (1)納付金を納めなければならない(常用労働者100人超の企業)

(2)ハローワークの行政指導が入る (3)改善されなければ、企業名が公表されてしまう |

障害者雇用率制度の対象企業に求められる対応は、以下の4つです。

| (1)従業員に占める「障がい者」の割合を「法定雇用率以上」にすること

(2)毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告すること (3)「障がい者雇用推進者」を選任すること(努力義務) (4)障がい者を解雇する場合には「解雇届」を届け出ること |

法定雇用率の影響を新しく受けるかチェックする2ステップ

| STEP1:従業員の週の所定労働時間を確認する

STEP2:「40人」を超えているか確認する |

障がい者の法定雇用率を満たしているか確認する計算方法

| STEP1:常用雇用労働者の数を計算する

STEP2:常用雇用している障がい者を数える STEP3:現時点での障がい者の実雇用率を算出する STEP4:実雇用率>法定雇用率か確認する |

障がい者の法定雇用率を満たすための採用方法4つ

| (1)ハローワーク(公共職業安定所)を利用する

(2)民間の求人媒体(転職サイト)を活用する (3)民間の採用エージェントを活用する (4)障がい者雇用支援サービスを活用する |

「募集しても採用につながらない・定着率が低い」「業務の切り出しがうまくできない…」など、障がい者雇用について何かお悩みをお持ちの企業は、ぜひ株式会社JSHにご相談ください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度