コラム詳細

2024/05/31

autorenew2025/11/06

障がい者雇用とSDGsの関係性を詳しく解説|該当目標や事例も紹介

「障害者雇用促進法により、障がい者の雇用を求められているが、SDGsの取り組みにもつながるのか?」

「自社での障がい者雇用を、SDGsの取り組みとしても公表できるのであれば積極的にしていきたいが、どう関連しているのか?」

そのように、障がい者雇用とSDGsの関係性について疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、SDGsの8番目の目標達成には障がい者雇用を促進することが必要です。

世界的にSDGsへの意識が高まっていることもあり、SDGsの一環として障がい者を雇用することは、ぜひ推進すべきと言えます。

SDGsや障がい者雇用に取り組めないでいることは、企業の存続に影を落とす可能性もあるのです。

というのも、SDGsや障がい者雇用に消極的な姿勢は、各所からの信頼・評価の低下につながる可能性もあります。

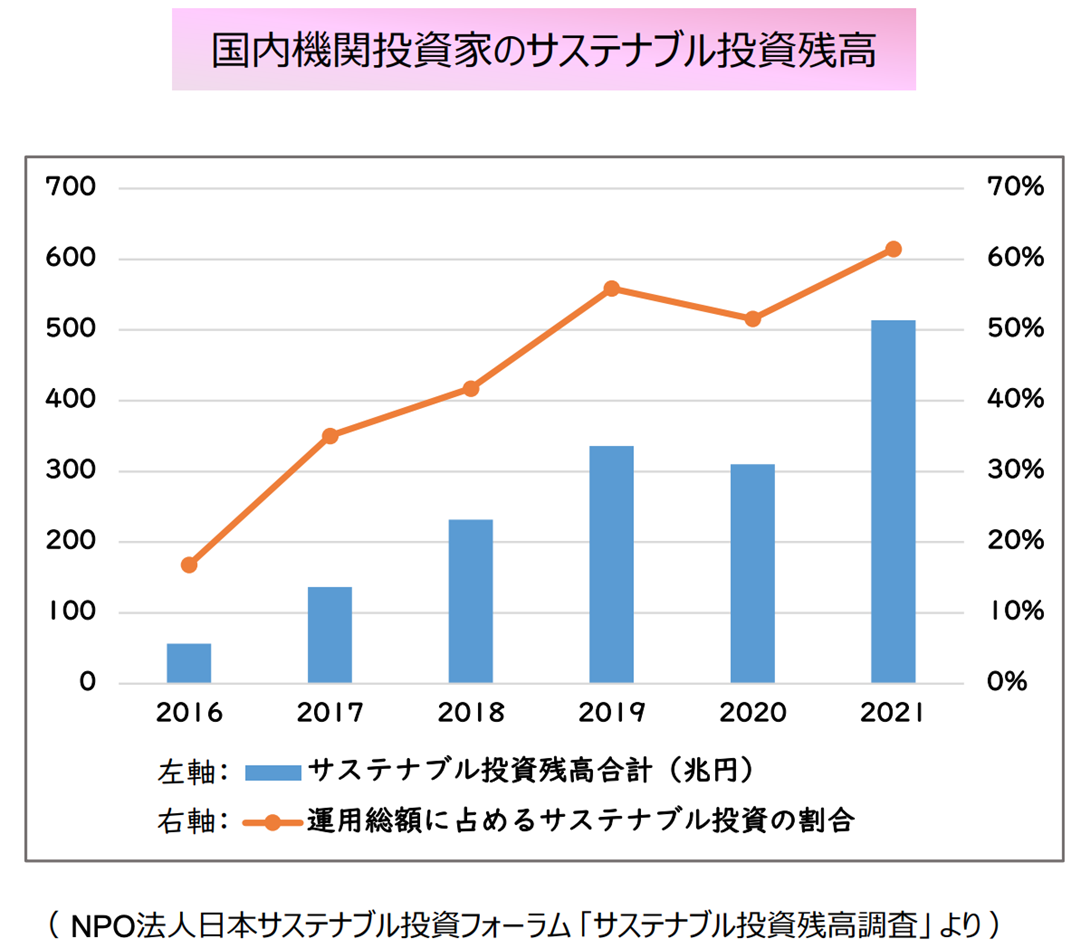

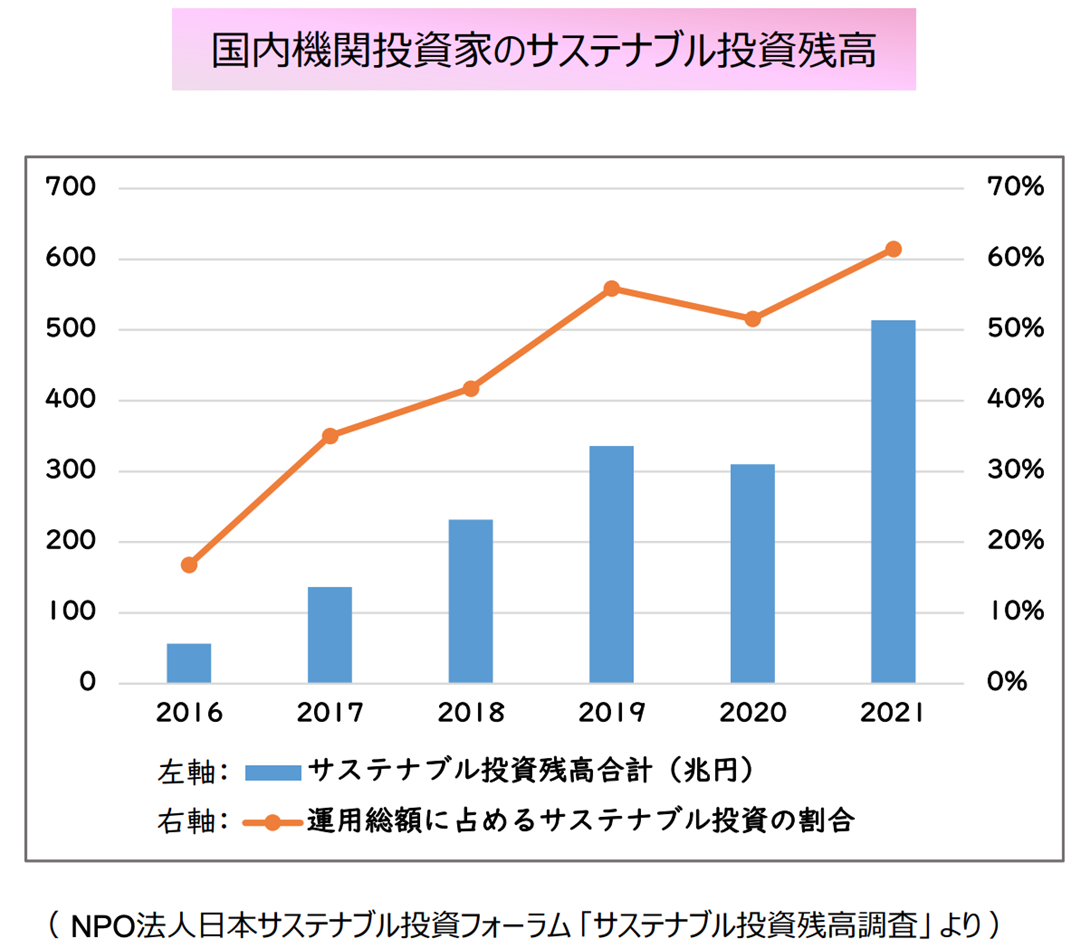

例えば、投資家からの評価については、

「ESG(環境問題・社会問題・企業ガバナンスを考慮した企業活動)に取り組む企業の方が評価されやすくなってきている」ことが、以下のデータからうかがえます。

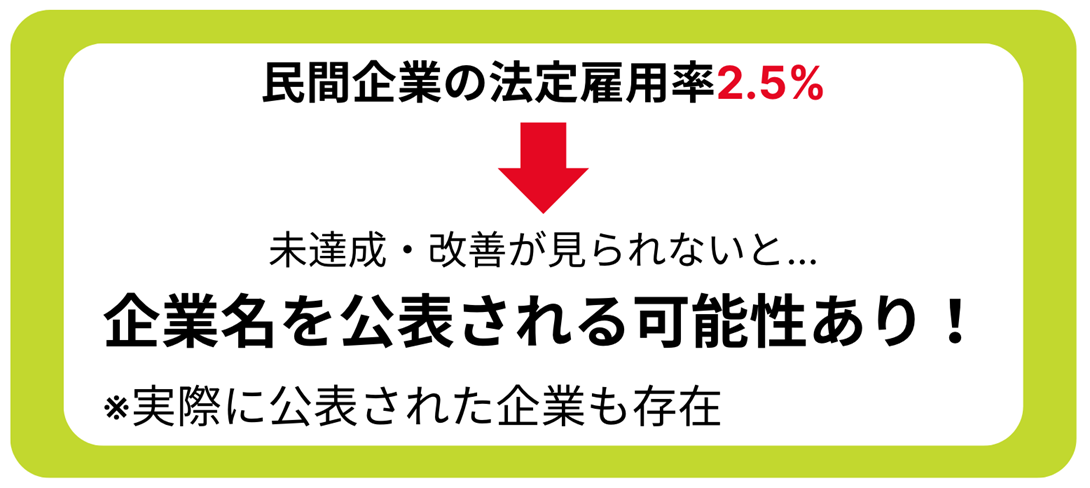

また障害者雇用促進法では、障がい者の法定雇用率が定められており、この雇用率を達成しないかつ状況の改善も見られない場合には、企業名が公表されることもあります。

自社に対する評価を下げることなく、反対に向上させていくために、SDGsの一環として障がい者雇用を推し進めることは有効です。

実際、ここ数年でコーポレートサイトに「サステナビリティ」という項目を掲載し、そうした取り組みを紹介する企業が増えてきています。

※一例:株式会社システムサポート「SDGsへの取り組み」

その他、ジャパンSDGsアワードや環境省グッドライフアワード等への応募を通じて、対外的なPRにつなげている企業もあります。

今回は、このような企業の信頼・評価向上につながる取り組みの参考となるように、SDGsの中でも特に障がい者雇用に着目し、両者がどう関わっているのか解説します。

| 本記事のポイント |

| ・SDGsと障がい者雇用の関係性が分かる

・他国や他社がSDGs達成に向けて障がい者雇用にどう取り組んでいるか分かる ・SDGsの一環として障がい者雇用に取り組むメリット、注意点が分かる ・SDGsの取り組みにおいて障がい者を雇用する際に必要なアクションが分かる |

他国や他社が、SDGsの枠組みの中で障がい者雇用にどう取り組んでいるかも分かる内容となっているので、今後の取り組みのイメージもつかめるはずです。

ぜひ最後まで読み進めてみてください。

【目次】

1. 障がい者雇用はSDGsの目標達成に必要な取り組みの一つ

2. 障がい者雇用とSDGsの目標3つの関係を詳しく紹介

3. SDGs×障がい者雇用の各国動向|日本はやや遅れている

4. SDGs達成につながる障がい者雇用の事例

5. SDGs達成のために障がい者雇用に取り組むメリット

6. SDGs達成のために障がい者雇用に取り組む際の注意点

7. 障がい者雇用はSDGsはもちろん「企業の存続」にも貢献する

8. SDGsのために障がい者を雇用する際に必要な4つのアクション

9. まとめ

1. 障がい者雇用はSDGsの目標達成に必要な取り組みの一つ

冒頭でも触れましたが、障がい者を雇用することは、SDGsの目標を達成するために必要な取り組みの一つです。

SDGsにおいて設定された17の国際目標は、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するためのものだからです。

「誰一人取り残さない」と謳うからには、当然障がい者もその一員として共生できる社会のための目標が設定されています。

特に、経済成長や雇用について定めた8番目の目標内のターゲット(より具体化された目標)では、障がい者の雇用について直接的に言及されています。

| 「2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一価値の労働についての同一賃金を達成する。」 |

このようにSDGsでは、障がい者を含むすべての人の生産的な雇用を目指すことが、明確に示されています。

さらに、この他にも複数の目標が、障がい者雇用と関わっています。

次からはご紹介した8番目の目標も含め、障がい者雇用と関連性の深い目標や現状の課題について詳しくご紹介します。

先述の通り、障がい者雇用と関わりが深いSDGsの目標は、実は複数あり、それぞれ以下のように関係しています。

| 障がい者雇用と関係が深いSDGsの目標 |

| ・【目標1】「貧困をなくそう」に貢献する

・【目標8】「働きがいも経済成長も」に直結する ・【目標10】「人や国の不平等をなくそう」に貢献する |

ここでは、こうした障がい者雇用と各目標の関係性や、背景にある社会課題について詳しくご紹介します。

2-1. 【目標1】「貧困をなくそう」に貢献する

SDGsの1つ目の目標には、「貧困をなくそう」が掲げられています。

この目標については、以下のように説明されています。

| 「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」 |

そして、この目標を達成するために設定されたターゲットの一つに次のようなものがあります。

| 「2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、全ての年齢の男性、女性、子供の割合を半減させる。」 |

つまり、障がい者を雇用し、十分な収入を得られる状態を作ることは、「貧困をなくそう」という1番目の目標達成に貢献すると言えるのです。

| 【現状の課題:障がい者の貧困率は通常より5倍も高い】

きょうされんの調査(2016年)によれば、障がい者の81.2%が相対的貧困にある。 この水準は、同年の国民一般の貧困率16.1%に対して約5倍にも及び、障がい者の貧困はSDGsの「貧困を無くそう」という目標達成のために解決しなければならない課題と言える。 |

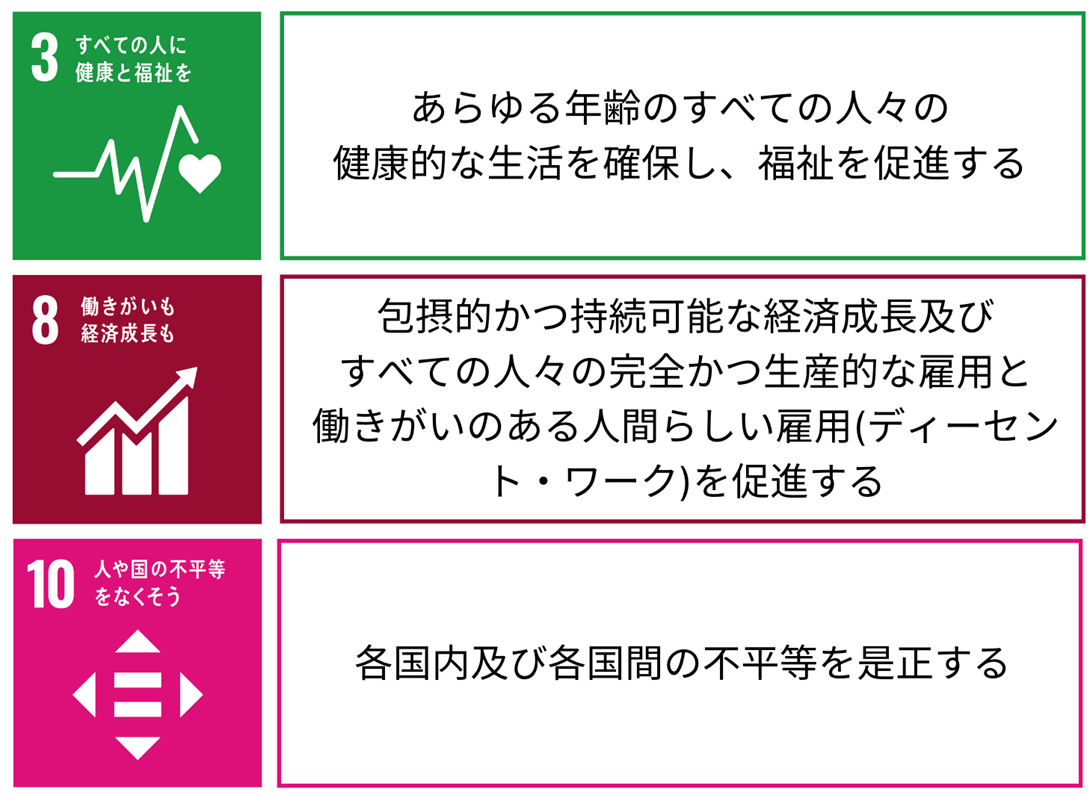

2-2. 【目標8】「働きがいも経済成長も」に直結する

SDGsの8番目の目標には「働きがいも経済成長も」が掲げられており、以下のように説明されています。

| 「包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する」 |

「すべての人々の」とあるため、障がい者の雇用促進も求められているとうかがえますが、さらにターゲットでも改めて以下の通り明言されています。

| 「2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一価値の労働についての同一賃金を達成する。」 |

このことから、障がい者を雇用することは、「働きがいも経済成長も」という目標の達成に直結する重要な要素であると言えるのです。

実際、弊社の提供する「農園型障がい者雇用支援」を活用して障がい者雇用に取り組む企業では、障がいのある従業員から

「この仕事が楽しい」

「ここで働くことが楽しい」

との声が多く寄せられており、働きがいが実現されています。

| 【現状の課題:障がい者の法定雇用率を達成する企業は約5割】

厚生労働省の集計結果(令和5年度)によると、障害者雇用促進法によって定められた障がい者の雇用率(2.3%)を達成している民間企業の割合は、50.1%だった。 雇用障がい者数は年々増加しているが、まだまだ改善の余地は大きい状況と言える。 ※令和6年4月から法定雇用率は2.5%に引き上げ(民間企業の場合)。 |

2-3. 【目標10】「人や国の不平等をなくそう」に貢献する

SDGsの10番目の目標には、「人や国の不平等をなくそう」が掲げられており、以下の通り説明されています。

| 「各国内及び各国間の不平等を是正する」 |

一見、障がい者雇用とは関連性が低いようにも思えますが、以下のターゲットを見るとそうではないことが分かります。

| 「2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。」 |

これを障がいに着目して噛み砕くと、要するに「障がいの有無に関わらず能力を強化し、社会的・経済的・政治的に排除しない(=包含する)」ことが求められています。

例えば、ある複合電機メーカーでは、視覚障がいのある従業員が商品開発に参加し、音声読み上げ機能付きカメラを開発しています。

こうした取り組みは、職場において障がいのある従業員を包含する状態を作り出していると言えます。

同時に、障がいのある消費者も排除することなく、製品の対象としているのです。

このように、障がいの有無に関わらず人材を雇用し、適切に業務や給与を提供することは、障がい者を社会的・経済的に包含する状態につながり、このターゲット及び「各国内及び各国間の不平等を是正する」という目標の達成に貢献すると言えるでしょう。

| 【現状の課題:未だ雇用における障がい者の差別は存在する】

厚生労働省の公表資料によれば、ハローワークに対して37件の障がい者差別に関する相談があったとされている。(令和4年度実績) 障害者雇用促進法では事業主に対して「障害者であることを理由とした障害者でない者との不当な差別的取扱いの禁止」を求めているものの、未だ差別をゼロにはできていない状況がある。 |

3. SDGs×障がい者雇用の各国動向|日本はやや遅れている

ここまでお伝えした通り、SDGsの目標を達成するために、障がい者雇用への取り組みは重要です。

それもあって、日本を含む世界各国で、国をあげて障がい者雇用を後押ししています。

その中で日本は、先進的な国と比べると、やや遅れ気味と言えます。

しかし、国内でも障害者雇用促進法・障害者差別解消法などの整備が進んでおり、いずれは先進国と同レベルの水準で障がい者を雇用していくことになることが予想されます。

そのため企業はこうした潮流を知り、準備しておくことが重要です。

そこでここからは、国内の障がい者雇用の現状を押さえつつ、将来的にどういった状況になり得るのかを知るために、以下の通り各国の動向をご紹介します。

| 障がい者雇用の各国動向 |

| ・日本は障がい者雇用を義務化しているが遅れ気味

・ドイツでも障がい者雇用は義務化され実雇用率もやや高い ・スウェーデンでは障がい者の雇用義務はないが雇用率が高い |

3-1. 日本は障がい者雇用を義務化しているが遅れ気味

日本では障害者雇用促進法により、障がい者の雇用を義務化していますが、のちに紹介するドイツやスウェーデンに比べると、実雇用率は低い水準です。

法律で義務化されている内容としては、民間企業に対して2.5%の法定雇用率が課せられています。(※40人以上の企業に雇用義務あり)

この雇用率は徐々に引き上げられており、2026年7月からは2.7%となることが決まっています。(※37.5人以上の企業に雇用義務が発生)

また、法定雇用率を満たさない企業に対する以下のような罰則も定められているのです。

| 納付金 | 100人以上の企業で未達成だった場合、

「5万円×不足する障がい者数」 で算出される納付金が毎月必要。 ※200人の企業で障がい者を全く雇用していない場合は、 5万円×5人=25万円 の月額納付金が発生。(年間で300万円) |

| 行政指導 | ハローワークから行政指導が入る。

まずは、達成に向け「障がい者の雇入れに関する計画」の作成・提出を命じられる。 その後、計画に沿った雇入れが行われていないと判断された場合には、適正な実施を勧告される。 さらに、実雇用率が全国平均よりも下回っている場合や不足数が10人以上の場合には、「特別指導」の対象となる。 |

| 企業名公表 | 9カ月間の「特別指導」をもってしても法定雇用率を達成できない企業は、企業名や本社所在地、代表者名が公表される。

※2023年3月に厚生労働省から出されたプレスリリースでは、5社の企業名が公表。 |

このように法律で障がい者の雇用が義務付けられ、罰則が設けられていることもあり、国内の障がい者雇用数は年々増加し続けています。

とはいえ、法定雇用率を満たす企業は全体の約半数であり、SDGsの目標を達成するにはさらに雇用数を増やしていく必要があるという状況です。

3-2. ドイツでも障がい者雇用は義務化され実雇用率もやや高い

ドイツでも日本と同じく法定雇用率が課せられており、実雇用率も日本よりやや高いです。

少し古いデータではありますが、ドイツでの障がい者の実雇用率は2016年時点で4.6%と、日本より高い水準となっているのです。(日本の2016年時点での実雇用率は1.92%)

そのように雇用率が高いドイツでは、法定雇用率も5%と、日本の2倍の基準で設定されています。

※ただ、ドイツではそもそも雇用制度上の障がい者の対象範囲が日本よりも広く、全人口に占める障がい者の割合は約9.5%です。(日本の全人口に占める障害者手帳保持者は4.4%)

この法定雇用率を満たさない企業に対しては、日本と同様納付金が課されます。

| 雇用率3~5%の場合 | 不足する障がい者数×125ユーロ(約20,593円) |

| 雇用率2~3%の場合 | 不足する障がい者数×220ユーロ(約36,242円) |

| 雇用率0~2%の場合 | 不足する障がい者数×320ユーロ(約52,713円) |

※日本円の金額は、2024年3月21日時点のレートにより換算しています。

ドイツでは、このような障がい者の雇用率に応じた納付金の他、障がい者を全く雇用しない企業に対してはさらに罰金が科せられることもあるのです。

そもそも日本の障害者雇用促進法は、ドイツを見本に整備されていることもあり、こうしたドイツにおける障がい者雇用の状況は、今後の日本の状況に近いと考えることができます。

つまり日本でも、いずれは法定雇用率がドイツと同程度まで引き上げられる可能性が少なからずあると言えるでしょう。

3-3. スウェーデンでは障がい者の雇用義務は無いが雇用率が高い

スウェーデンでは、日本やドイツと違い、法律で障がい者の雇用を義務付けているわけではありません。

しかし、障がい者の賃金を補助する制度や、障がい者向けの就労支援プログラムなど、障がい者雇用を促進するための制度は充実し、雇用率も世界的に高い水準となっています。

障がい者雇用を促進する仕組みの中でも、国営企業である「サムハル」は注目すべき施策です。

サムハルは障がい者に雇用の場を提供する目的で1980年に創設され、2017年時点では約2万人もの障がい者が就労していました。

サムハルでの就労によりスキルや生産性が高まった障がい者は、一般企業への転職を目指すという仕組みになっており、障がい者が社会に参画するためのステップとしての側面も持ちます。

このような国営企業や、充実した各種制度により、スウェーデンでは2017年時点で障がい者の実雇用率が11.8%と、非常に高い水準となっています。

SDGsの達成に欠かせない障がい者の雇用を、各国がどのように推進しているか見てきましたが、企業の具体的な取り組みについても気になるところかと思います。

そこでここでは、SDGsの視点から障がい者雇用に取り組んでいる国内企業の事例をご紹介します。

4-1. 製造・販売業A 社事例|【目標8】「働きがいも経済成長も」につながる

高齢者施設向けに調理済み食品の製造・販売を行うA社では、124名の従業員のうち10名の障がい者人材が活躍しています。

障がい者の方が従事する業務は主に、食品製造業務・製造事務業務です。

A社ではそもそも、シニアフード事業を始めた時期に、人手不足に悩んでいました。

そのタイミングで近隣の養護学校から職場実習の依頼があり、食品製造部門で受け入れたことが障がい者雇用のきっかけとなっています。

受け入れた実習生の作業が速く丁寧だったことから、社内で雇用することになり、そこから同社の障がい者雇用はスタートしたのです。

さらにA社では、障がい者の雇用に伴い以下のような取り組みも進めており、障がいを持つ従業員・持たない従業員、双方の働きやすさを追求しています。

| 取り組みの一例 |

| ・社内教育の実施

従業員向けに外部講師による「障がい者雇用に関わる勉強会」を開催するなど、障がいのある社員とともに働く人材の育成にも積極的に取り組んでいる。 ・チャットツールの導入 コミュニケーションが得意でない場合が多い障がいのある社員のために、企業向けビジネスチャットツールを導入し、日々の指示や改善点の共有、日報の提出をその中で行っている。 ・新規事業の開発 施設の給食現場の人手不足を解消するため、発達障害のある社員がワンオペレーションでも食事の盛り付けや配膳を行えるシステムの構築を目指し、実証実験も実施。 |

このようにA社では、当初課題となっていた人手不足に対して障がい者雇用が有効だったことから、障がい者等の人材を効果的に活用できる新しいシステムやビジネスモデルの構築にもチャレンジしているのです。

こうしたA社の事例から、障がい者雇用は人材不足解消という観点からもSDGsの8番目の目標である「働きがいも経済成長も」の達成につながることが分かります。

4-2. 情報通信業B社の事例|【目標3・8・10】につながる

情報システムのコンサルティングから企画・開発・構築・運用・保守などのサービスを一貫して提供する株式会社システムサポートでは、多様な人材の雇用創出を目指して障がい者雇用を推進しています。

同社ではSDGsの一環として、多様な人材の雇用を創出することを目的に、拠点ごとに積極的に障がい者を採用しています。

ただ、都市部では障がい者を募集する企業数も多く、法定雇用率が課される中で、どのように雇用すればいいのか悩むこともありました。

そこで、従来の拠点ごとの採用に加えて、弊社の提供する「農園型障がい者雇用支援」を活用し、地方在住の障がい者の雇用創出に取り組んでいるのです。

こうした取り組みにより、雇用機会の充実した都市部以外でも雇用を創出することで、障がい者の活躍をサポートすると共に地域社会の発展に貢献することを目指しています。

同社ではこのような障がい者雇用の推進を、SDGsの3・8・10番目の目標達成につながる取り組みと位置付けてコーポレートサイトでも紹介しています。

※参考:株式会社システムサポート「SDGsへの取り組み」

また、「訪問看護のノウハウをベースにしたサポートの手厚さが決め手! 「仕事が楽しくなった」という障がい者の声に “社員にとっていい会社”の実現を実感」でもこちらの事例についてより詳しくご紹介しているので、ぜひ目を通してみてください。

ここまでで、SDGsの一環で障がい者雇用に取り組むことが、社会貢献となる他、自社にとってもメリットがありそうなことが見えてきたのではないでしょうか。

ここではそのような企業側のメリットについてご紹介します。

| SDGs達成のために障がい者雇用に取り組むメリット |

| ・障がいの有無に関わらず従業員が働きやすい環境が整う

・企業の利害関係者からの評価が向上する ・人材不足の解消につながる ・コンプライアンスの強化につながる |

それぞれ詳しく見ていきましょう。

5-1. 障がいの有無に関わらず従業員が働きやすい環境が整う

1つ目のメリットは、障がいの有無に関わらずすべての従業員が働きやすい環境が整うことです。

障がい者を雇用する際には、少なからず環境・体制の整備にも取り組むことになります。

例えば、足が不自由な人材を雇い入れる場合には、オフィスのバリアフリー化、あるいは在宅勤務の制度を整える必要性が出てきます。

こうした障がい者のための環境の整備は、実は障がいのない従業員にとっても利点となる場合が多いのです。

前述の例で言えば、オフィスがバリアフリー化されていれば、従業員がケガを負ったとしても移動を妨げられませんし、在宅勤務の制度があれば、育児・介護中の従業員も格段に働きやすくなります。

先ほどご紹介したA社の事例でも、障がい者雇用に伴いチャットツールを導入していましたが、その利便性は、障がいを持たない従業員にとっても同じはずです。

このように、障がい者雇用に伴い環境や体制を整備することは、あらゆる従業員の働きやすさにつながるのです。

そして、この点もSDGsの8番目(以下)の目標達成に重要な役割を果たすと言えます。

| 【目標8】働きがいも経済成長も

「包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する」 |

5-2. 企業の利害関係者からの評価が向上する

2つ目のメリットは、企業の利害関係者(ステークホルダー)からの評価が向上することです。

冒頭でもお伝えしましたが、国内投資におけるサステナブル投資残高は増加傾向にあり、

「ESG(環境問題・社会問題・企業ガバナンスを考慮した企業活動)に取り組む企業の方が評価されやすくなってきている」

ことがうかがえます。

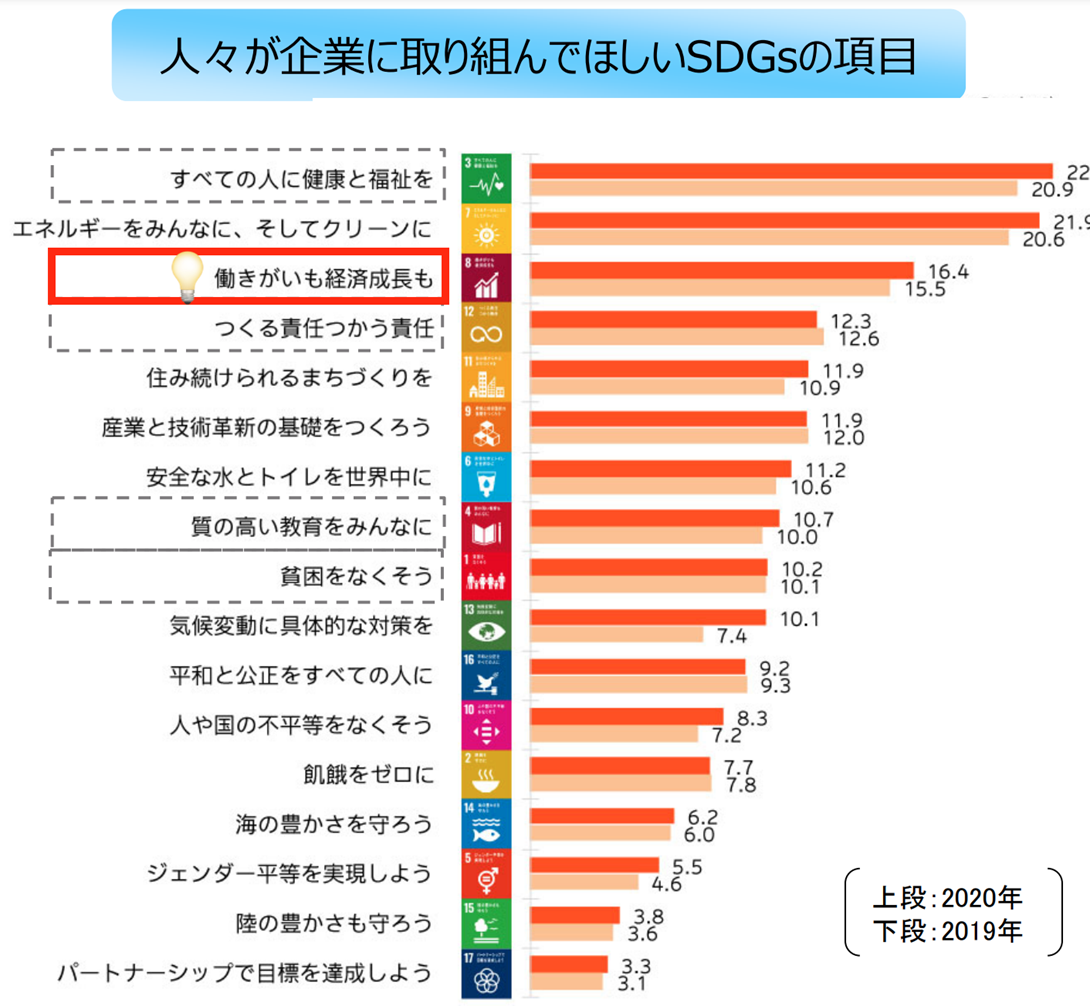

また、以下の調査結果からは、国内のあらゆる人がSDGsに関心を持ち、中でも障がい者雇用に最も関係が深い8番目の目標への取り組みを要望する声は高いことが分かります。

こういったことから、SDGsの一環で障がい者雇用に取り組み、対外的に公表すれば、投資家をはじめとした幅広いステークホルダーからの評価が向上しやすくなるはずです。

5-3. 人材不足の解消につながる

3つ目のメリットは、人材不足の解消につながることです。

障害者雇用促進法などにより、障がい者を雇用を促す動きはあるものの、「働きたくても働けない(働き口が無い)」という障がい者は数多く存在します。

特に地方においてはその傾向が顕著で、九州地方では障がい者の数に対して1割程度しか雇用枠が無いという状況です。

※都道府県が公表している障害者雇用状況報告書などのデータから当社にて算出。

このため、「障がいがあるから自社での業務は難しい」という固定観念を捨てて、障がいの有無を問わず採用活動を行えば、今より人材の確保をしやすくなる可能性が高いのです。

実際、先ほどご紹介したA社の事例でも、人手不足に悩んでいた折に障がいを持つ実習生を受け入れたことで、障がい者人材も戦力となることに気付き、以来、雇用に注力しています。

また、2025年3月卒業(修了)予定の大学生・大学院生を対象に実施されたアンケートでは、7割以上の学生が、「SDGsに取り組んでいると志望度が上がる」と回答しています。

つまり、障がいのない求職者にとっても、SDGsの枠組みで障がい者雇用を実施していることは魅力的に映るのです。

こういったことから、SDGsの一環で障がい者雇用に取り組むことによって、障がいの有無に関わらず人材を確保しやすくなると言えます。

5-4. コンプライアンスの強化につながる

4つ目のメリットは、コンプライアンスの強化につながることです。

障がいの有無に関わらず、多様な人材を雇用したり、個々の多様性を認めることは、SDGs以外の観点からも強く求められています。

そのような理念に則った条約や法令も多数存在しており、企業が障がい者雇用に取り組むことはそういった法令を遵守することにもなるのです。

例えば、障がい者雇用に関わる条約・法令としては、以下のようなものがあります。

| 障害者権利条約 | 障がい者の権利や尊厳を保障・尊重することを目的に、障がいを理由とした差別の禁止や、合理的配慮などを求める条約。

参考:外務省「障害者権利条約」 |

| 障害者差別解消法 | 全ての国民が互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を目的とした法律。 |

| 障害者雇用促進法 | 障がい者の職業生活における自立を促進し、職業の安定を図ることを目的とした法律。

法定雇用率の達成等が求められる。 |

SDGsの目標達成に向けて障がい者人材を雇用することは、こうした条約や法令を遵守することになります。

結果として、コンプライアンスの強化につながり、さらには社内外に向けてPRすることも可能となるのです。

SDGsの一環で実施する障がい者雇用には、ご紹介したようなメリットがある一方、注意が必要な点もあります。

それが以下の4つです。

| SDGs達成のために障がい者雇用に取り組む際の注意点 |

| ・障がいのある従業員への配慮が義務付けられる

・社内での理解が必要となる ・コストを要する場合もある ・うわべだけの取り組みにならないようにする |

こうした注意点についても、きちんと知っておきましょう。

6-1. 障がいのある従業員への配慮が義務付けられる

障がい者を雇用する企業には、障がいのある従業員への配慮が義務付けられています。

こうした配慮は、一般的に「合理的配慮」と呼ばれます。

合理的配慮とは、障がいのある方が仕事や社会、教育などを受ける上での困りごとを取り除くために、本人の意思を尊重しながら負担になり過ぎない範囲で調整をすることです。

障がい者を雇用する場合には、例えば以下のような対応が合理的配慮に当たります。

| 言語以外でのコミュニケーション | ・筆談やメールでコミュニケーションを取る

・音声変換ソフトやアプリを使用する |

| 業務環境の調整 | ・車椅子で移動できるようにする

・作業台の高さを調整する |

| 業務量・業務内容の調整 | ・本人と相談しながら業務量や内容を調整する

・本人と相談したうえで在宅勤務にする |

| 採用活動時の対応 | ・障がいを理由に採用条件の差別をしない

・本人と相談したうえでWeb面談をおこなう |

これらはあくまで一例であり、必要な対応は、障がい者本人の意思表示内容等により左右されます。

「負担になり過ぎない範囲で」とはいえ、何に対してどう対応すべきか明確に決まっているわけではないため、合理的配慮をどのように提供すべきか判断に迷うこともあるはずです。

その際は、以下のようなポイントに留意し、障がい者本人と周囲の従業員の双方の働きやすさを叶えるための対応を模索すると良いでしょう。

| 【POINT:合理的配慮のために留意すべきこと】

・障がい者本人の意思や思いを確認する …合理的配慮は、企業の一方的な意思で進めるものではないため、障がいのある従業員からの意思表示や相談を重ねて、共に調整方法を検討していくことが大切。 ・プライバシーに配慮する …障がいの内容や状況について明け透けに確認されたくない場合もあるため、プライバシーへの配慮も必要。 ・社内に合理的配慮を浸透させる …合理的配慮の提供には社内の協力が欠かせないため、合理的配慮や障がいがある方への理解を深めるための研修等、社内教育が重要。 |

こうした合理的配慮については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご参考ください。

・障がい者雇用における合理的配慮とは?障がい別の事例や進め方を解説

・【2024年4月より義務化】合理的配慮の考え方や企業がすべきこと

6-2. 社内での理解が必要となる

障がい者が安心して働くには、社内(特に管理職・配属先の従業員)の理解が必要不可欠です。

いくら合理的配慮の提供により働きやすい環境を整備しても、社内の理解が不十分だと採用した障がい者人材が定着しづらくなるためです。

例えば、社内でSDGsと障がい者雇用の関係性や、それぞれの意義が十分に理解されていなければ、

「なぜ障がい者を雇うのか?」

と従業員がネガティブな思いを抱いてしまう可能性は否めません。

そのような従業員と障がいのある従業員が、互いに尊重し合いながら働くのは困難であることは想像に難くないはずです。

こうした状況を避け、障がい者人材が定着しやすい職場を実現させるには、社内教育でSDGsや障がいの特性・合理的配慮への理解を深めると共に、取り組みのメリットも伝えて意識を変容させることが大切です。

| 【POINT:社内理解を得るために伝えるべきメリット】

会社全体としてのメリット: ・障がいの有無に関わらず従業員が働きやすい環境が整う ・企業の利害関係者からの評価が向上する ・人材不足の解消につながる ・コンプライアンスの強化につながる

従業員が享受できるメリット: ・サポートを考えることで社内の人間関係の再構築にもなる ・業務や制度の見直し・改善のきっかけになる ・自身がケガをしたり病を患った場合も働きやすい環境が整う |

このように、会社にはもちろん従業員にもメリットがあることを明確にし、社内理解を得ることで、障がいのある従業員も定着しやすくなり、SDGsの目標を本質的に達成していけるはずです。

6-3. コストを要する場合もある

障がい者雇用に伴い、ある程度のコストが必要となる場合もあります。

これは先ほどご紹介した合理的配慮にも関わることですが、障がい者の従業員が働きやすい環境を実現するには、費用が必要となるケースもあるからです。

例えば、車椅子の従業員が社内を自由に移動できるようにするために、段差を無くしたりスロープを付けたりといった対応が必要となる場合もあります。

それが難しければ、リモートワーク体制を整備するといった対応も考えられますが、前者に比べれば小さいものの、業務を円滑に進めるためのクラウドサービスを導入するなど、やはりある程度のコストはかかるはずです。

かかる費用は、どのような環境・体制の整備が必要かにより異なりますが、参考までにスロープ設置やクラウドサービスの費用相場をご紹介すると、以下の通りです。

| 社屋入口のスロープ設置費用相場

(手すり付き) |

50万円前後〜 |

| クラウドサービス利用料相場

(クラウドストレージ) |

2,000円前後×利用人数/月 〜 |

ただ、障がい者を雇用するに当たって利用できる助成金もいくつかあるため、うまく活用して負担を低減させることもできます。

| 【POINT:コスト負担を抑えてくれる助成金】

/特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース) …障がい者や高齢者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対する助成金。

…職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間 試行雇用する事業主に対する助成金。

…障がい特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じ、職場への適応・定着を促す事業主に対する助成金。

…障がい者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主に対する助成金。

・東京都障害者安定雇用奨励金(東京都の企業向け) …障がい者の安定的な雇用と処遇改善に取り組む企業に対する助成金。 |

6-4. うわべだけの取り組みにならないようにする

SDGsに対して、うわべだけの取り組みにならないように、またそのように捉えられないように注意してください。

SDGsは、Webサイト上に掲載するロゴ・アイコン等が容易に手に入り、取り組みをPRしやすい反面、実態が伴っていないと「SDGsウォッシュ」と揶揄され、反感を買ってしまいます。

例えば、以下のような状態にも関わらず、自社でのSDGsの取り組みを大々的に公表してしまうことはその対象となりやすいです。

| ・具体的な取り組みを伴っていない

・SDGsと関係する社会課題に取り組んでいるが、結果が伴っていない ・取り組みについて具体的に公表していない(取り組んでいるが誤解される) ・社会課題に取り組む一方で、別の取り組みや企業活動が社会課題を助長している |

障がい者雇用に着目して言えば、法定雇用率をとりあえず達成したというだけでは、結果としては十分でないと見なされる可能性があります。

事実、SDGsの8番目の目標では「働きがい」が求められますから、これは仕方のないことと言わざるを得ません。

このようにSDGウォッシュと見なされる事態を回避するためには、以下のような対応が重要であることを覚えておきましょう。

| 【POINT:SDGsの理解から始める】

・SDGsの本質を理解する ・本当にコミットできるSDGsの目標をピックアップする ・目標に対して自社で行える取り組みを洗い出す(障がい者雇用など) ・取り組みのための体制、プランを構築する ・しっかりと実績を作ってから対外的に公表する |

7. 障がい者雇用はSDGsはもちろん「企業の存続」にも貢献する

注意点はあるものの、SDGsや、その一環として障がい者雇用に取り組むことは、自社にとってもメリットがあるという点はお分かりいただけたかと思います。

とはいえ、こうした取り組みは短期的に利益を得られるものではありませんから、

「いずれはやりたいけど、今じゃなくても良いのでは…」

と考えられているかもしれません。

ただ、企業として将来に渡って存続し続けたいのであれば、今日からでも取り組みに向けて動き出すべきです。

その理由は2つあります。

7-1. 理由1.SDGsや障がい者雇用に取り組まないことはリスクとなり得る

国内外で社会課題への意識が高まる状況において、SDGsや障がい者雇用に取り組まないことは、もはやリスクであると言っても過言ではありません。

これまでにもお伝えしている通り、企業への投資において、ESGの取り組みは重要な判断要素となってきています。

それは、サステナブル投資の金額や割合が増加傾向にあることからも明らかです。

このことから、SDGsに取り組まないことは、社会的責任を放棄されていると見なされ、投資対象から外されてしまう可能性を孕んでいると言えるのです。

7-2. 理由2.障がい者雇用に取り組まないことはコンプライアンス違反になり得る

障がい者の雇用は、そもそも障害者雇用促進法により、義務付けられています。

にも関わらず、一向に障がい者人材を雇用することなく行政指導にも従わない場合、企業名を公表される事態に発展します。

そうなれば、世間から「コンプライアンスに反して、障がい者の人権を軽視する企業」というレッテルを貼られてもおかしくありません。

昨今の世情を見れば、コンプライアンス違反が企業にとって大きなリスクであることはすでにお分かりのはずです。

過去には、障がい者に限った話ではありませんが、人権軽視とみなされ不買運動を起こされた企業も存在しています。

出典:財務省「ESG投資について」

SDGsの目標で示唆され、法令でも義務付けられている障がい者雇用に取り組まないことは、このような大きな損害を招く可能性もあるのです。

8. SDGsのために障がい者を雇用する際に必要な4つのアクション

ここまでお読みになっている方は、SDGsを念頭に置いて障がい者雇用に取り組むことを決断されたのではないでしょうか。

そのような方に向けて、最後にSDGsのために障がい者を雇用する際に、必要となるアクションをご紹介しておきます。

| SDGsのために障がい者を雇用する際に必要なアクション |

| ・SDGsの理解から始める

・社内で障がいへの理解を深める ・事例を知って取り組みのイメージを明確にする ・必要に応じてサポートを利用する |

8-1. SDGsの理解から始める

社内で勉強会を実施するなどして、SDGsの理解を深めるところから始めましょう。

具体的に実施することが「障がい者雇用」であっても、SDGsの達成という大きな目的があるのであれば、当然その目的をしっかり理解しておく必要があります。

もちろん障がい者や、必要な配慮に関する理解も重要ですが、それと同じくらいSDGsに対する理解も大切であることを心得ておいてください。

SDGsを理解するといっても、はじめはどのように学べば良いか迷われることもあるかと思います。

その際は、以下のような公的機関等から提供される無料の資料に目を通すところから始めてみましょう。

| SDGsの理解に役立つWebサイト・資料 |

| ・JAPAN SDGs Action Platform

外務省が運営する、SDGsの取り組みを紹介するWebサイト。 SDGsの17のゴールや、ゴールごとに設定されたターゲットも掲載されている。 経済産業省により提供されているガイド。 企業経営におけるSDGsについて、体系的にまとめられており、入門資料として適している。 GRI(標準化団体)、国連グローバル・コンパクト、持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)が共同で作成した企業のための指針。 企業がSDGsに貢献するために実施すべきことを5つのステップに分けて解説している。 経団連によってまとめられた企業のSDGs取り組み事例集。 各目標に対してどのような取り組みが行われているのか把握するのに役立つ。 |

こうした資料も活用して、SDGsへの理解を深めておけば、障がい者雇用やその他の取り組みについて、世間から「SDGsウォッシュ」と見なされることはなくなるはずです。

8-2. 社内で障がいへの理解を深める

先ほどもお伝えしましたが、障がい特性や、障がい者への合理的配慮に対して理解を深めることも重要です。

障がいのある従業員・ない従業員の両方が安心して働くには、社内の理解が欠かせないからです。

例えば、聴覚障がい者の中には、相手が話していることを口の動きから読み取れる方も居ますが、普段通りに話してしまうと内容が把握しづらくなります。

そのため、聞こえる側は、はっきり・ゆっくり話したり、ジェスチャーを交えることが必要ですが、このことを知らないとなかなか正確なコミュニケーションが取れず、双方が疲弊しかねません。

こうした事態を避け、従業員同士が安心して関わり合い、業務を行えるようにするために、障がいへの理解が重要なのです。

当サイトでも、基本的な理解が得られる記事をいくつか掲載しているので、ぜひお役立てください。

| 障がいへの理解を深めるために役立つ記事 |

| ・障がいの種類や特性について

障がいの種類は?わかりやすく分類するなら身体・知的・精神の3種類 ・採用時の確認事項や必要な配慮について ・障がいがあっても担当しやすい業務について 【2024年最新】障がい者に向いている仕事・探し方・雇用形態まとめ ・企業が行うべき配慮について 【2024年4月より義務化】合理的配慮の考え方や企業がすべきこと 障がい者雇用における合理的配慮とは?障がい別の事例や進め方を解説 ・障がいのある従業員に任せる業務の切り出しについて |

8-3. 事例を知って取り組みのイメージを明確にする

他社における事例を知ることは、

「SDGsの枠組みの中で、どのように障がい者を雇用し、定着してもらうか」

というイメージを明確にするために必要です。

SDGsや障がい者雇用に関する知識をつけて、十分に理解を深めても、実際どう取り組むべきかという点はなかなか判断が難しいものです。

その際に、他社の事例を把握することで、自社ではどのようにやっていけば良いか指針が立ちやすくなります。

以下のサイトでは、そのように参考にできる事例が数多く掲載されているので、ぜひ目を通しておきましょう。

| 事例を掲載しているWebサイト |

| ・ジャパンSDGsアワード

・独立行政法人 高齢・障害者・求職者雇用支援機構「雇用事例リファレンスサービス」 (「フリーワードで探す」の欄に「SDGs」と入力して検索してみてください) |

8-4. 必要に応じてサポートを利用する

障がい者雇用は、公的機関や民間企業のサポートを利用しながら取り組むようにしましょう。

これまでに障がい者人材の採用経験が無い中で、単独で知見を身に付け、障がい者を雇用し、適切にマネジメントするのはなかなか難しいことです。

障がい者本人と、自社にとってより良い形で障がい者を雇用していくには、障がい者と密接に関わりながら就業支援している機関・団体と協力することが得策と言えます。

そのようなサポートが得られる機関・団体としては、以下のようなものがあります。

| 障がい者人材の雇用のサポートを行う機関・団体 |

| 【公的機関・学校】

・就労移行支援事業所 ・障害者就業・生活支援センター ・地域障害者職業センター ・障害者相談支援センター ・障害者就労支援センター(市区町村) ・特別支援学校

【民間企業】 ・障がい者雇用支援事業者 ・障がい者人材紹介事業者 |

ぜひこういったところと協力し、双方にとってより良い形で障がい者雇用を進めていきましょう。

| SDGsに大きく貢献する障がい者雇用支援「コルディアーレ農園」 | |

| 弊社、株式会社JSHでも、障がい者雇用支援事業者として、「障がいのある方が、個々の特性に応じて安心して長く働ける場所(コルディアーレ農園)」を提供しています。

こうした支援により、就労機会の少ない障がい者と、働く場所の提供が難しい企業様のそれぞれの悩みを解決に導きます。

障がい者の採用から定着まで一貫して支援させていただくので、障がい者の方にとっても、雇用する企業様にとっても安心してご利用いただけます。 また、コルディアーレ農園を活用することで、以下の3点が実行されるため、SDGsの9つの目標に合致する取り組みにもなるのです。 ・地方に在住する「障がい者」の雇用創出、経済的な自立を支援 ・地方に在住する「 (管理者として雇用する)シルバー人材」の雇用創出 ・地方に在住する経済的に恵まれていない「子ども」への支援(食材提供) ▼

「SDGsへの取り組みとして障がい者雇用を実施したいけど、どのようにすれば良いか悩んでいる」

という場合は、ぜひ以下より弊社の提供する「農園型障がい者雇用支援」についてご確認ください。

|

9. まとめ

SDGsと障がい者雇用がどう関係しているのか、お分かりいただけたでしょうか。

最後に今回の要点をまとめておきます。

障がい者雇用は、SDGsの達成に必要な取り組みの一つです。

特に以下の3つの目標については、障がい者を雇用することが達成につながります。

| 障がい者雇用と関係が深いSDGsの目標 |

| ・【目標1】貧困をなくそう

・【目標8】働きがいも経済成長も ・【目標10】人や国の不平等をなくそう |

SDGsに必要な取り組みでもあることから、世界的にも障がい者雇用に注力しており、各国で以下のような状況があります。

| 障がい者雇用の各国動向 |

| ・日本は障がい者雇用を義務化しているが遅れ気味

・ドイツでも障がい者雇用は義務化され実雇用率もやや高い ・スウェーデンでは障がい者の雇用義務は無いが雇用率が高い |

SDGsの一環として障がい者雇用に取り組むことには、以下のようなメリットがあります。

| SDGs達成のために障がい者雇用に取り組むメリット |

| ・障がいの有無に関わらず従業員が働きやすい環境が整う

・企業の利害関係者からの評価が向上する ・人材不足の解消につながる ・コンプライアンスの強化につながる |

一方、取り組む際は、以下の点に注意が必要です。

| SDGs達成のために障がい者雇用に取り組む際の注意点 |

| ・障がいのある従業員への配慮が義務付けられる

・社内での理解が必要となる ・コストを要する場合もある ・うわべだけの取り組みにならないようにする |

また、以下4つのアクションが必要となることも覚えておきましょう。

| SDGsのために障がい者を雇用する際に必要なアクション |

| ・SDGsの理解から始める

・社内で障がいへの理解を深める ・事例を知って取り組みのイメージを明確にする ・必要に応じてサポートを利用する |

「SDGsの一環として障がい者雇用に取り組みたいが、初めてのことなので協力が必要」

「SDGsとして取り組んでいるが、採用・定着がうまくいかず、障がい者雇用に難しさを感じている」

という場合は、農園型障がい者雇用支援サービスを提供する株式会社JSHに、ぜひ一度ご相談ください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度