コラム詳細

2024/10/11

autorenew2025/12/19

障がい者雇用とは?はじめての方が知っておくべき基礎知識を解説

「障がい者の雇用は、何が違うんだろう?」

「なぜ特別に、障がい者を雇用する義務があるのかが分からない」

障がい者雇用を初めて知った方の中には、なぜ、一般の雇用枠と別に「障がい者を雇用する枠」があるのか不思議に思う方もいるかもしれません。

障がい者雇用とは、一般的に、「障害者雇用率制度」に基づいた法定雇用率を達成するために、条件を満たす障がい者を雇用することを意味します。

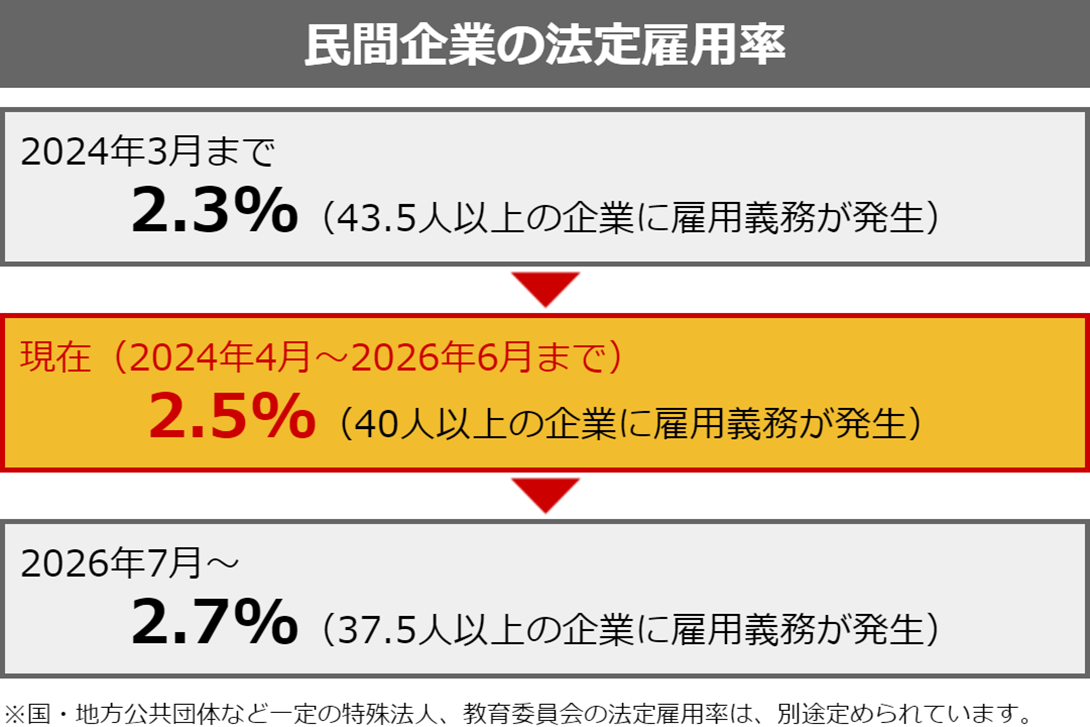

※2026年7月から2.7%に引き上げ予定

つまり、40人の会社は1人以上の障がい者を、400人なら10人以上の障がい者を雇う義務があります。

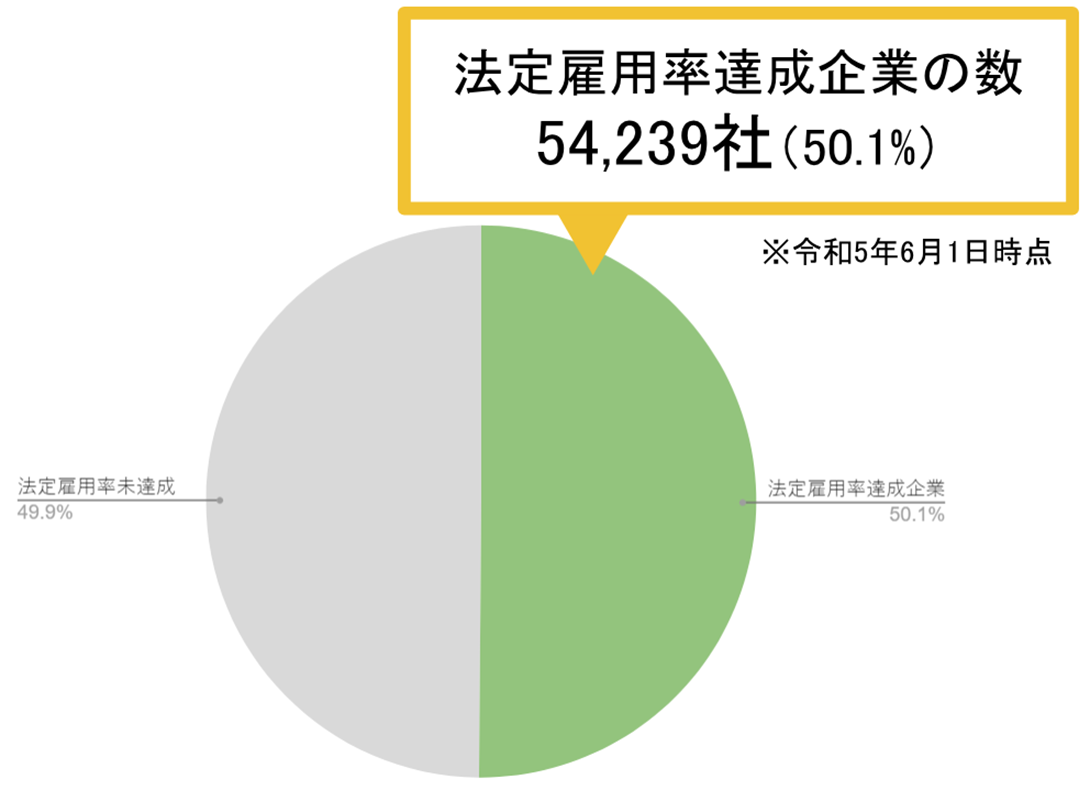

しかしながら、厚生労働省の資料によると、法定雇用率を達成できている企業の割合は50.1%に留まります。半数の企業は障がい者雇用義務を満たせていないということがわかります。

この記事では、「障がい者雇用」についての知識がほとんどない初心者の方でも理解できるよう、障がい者雇用のポイントや実際に企業が実施すべき対応、障がい者雇用を進める流れまで詳しく解説していきます。

障がい者雇用の基礎知識を知りたい方も、情報を得た上で実際に企業で雇用を進めたい担当者の方も、ぜひこの記事を最後まで読んで参考になさってください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 障がい者雇用とは?

2. 民間企業に課せられる「障がい者雇用の義務」のポイント

3. 障がい者雇用における障がい者の定義(身体・知的・精神障がい者)

4. 障がい者雇用において企業がすべき4つの対応

5. 実際には障がい者雇用義務を満たせていない企業も多い

6. 障がい者雇用をスタートする流れ4ステップ

7. 障がい者雇用を進める上で活用したい相談窓口

8. まとめ

1. 障がい者雇用とは?

障がい者雇用とは、その名の通り「障がい者を雇用すること」を意味します。

一方で、狭義としての「障がい者雇用」として、「障害者雇用率制度」に基づいた法定雇用率を達成するために、条件を満たす障がい者を雇用することを意味する場合もあります。

詳しくは後述しますが、2024年時点では、40人以上の従業員を抱える企業には、従業員数の障がい者の割合を2.5%以上にする義務があります。この義務を達成できないと、納付金を納めなければならないケースがあったり、企業名が公表されてしまったりすることもあります。

そのため、この雇用義務を達成するために、各企業は「障がい者雇用」を積極的に進めています。

障がい者の雇用義務を正しく満たすためには、条件を満たす障がい者の定義や法定雇用率の詳しい計算方法などをしっかりと把握しておく必要があります。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 民間企業に課せられる「障がい者雇用の義務」のポイント

障害者雇用率制度により、法律で「決まった割合以上」の障がい者を雇用する義務が定められています。これにより、何人以上の企業が、何人以上の障がい者を雇う必要があるのか、解説していきます。

2-1. 障害者雇用率制度により一定規模以上の企業には「雇用義務」がある

障害者雇用率制度により、企業には、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。

障害者雇用率制度は、障害者雇用促進法第42条の中で、以下のように定められている法的義務です。

| (一般事業主の雇用義務等)

第四十三条 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第八十一条の二を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。

|

法律の条文を見ると少し難しく書いてありますが、簡単にいうと、企業は「障害者雇用率(=法定雇用率)以上の障がい者を雇わなければならない」ということです。

2-2. 現在の法定雇用率は【2.5%】(2026年7月から2.7%)

第42条2項を見ると「障害者雇用率(法定雇用率)は政令で定める」と書かれており、何年かに1度、見直されています。

現在の民間企業の法定雇用率は2.5%(つまり従業員40人につき1人の雇用義務がある)となっていますが、2026年7月からは2.7%に引き上げられることが決まっています。

2-3. 雇用義務がある企業の規模は「常用労働者が40人以上」の会社

現在、法定雇用率が2.5%であるため、常用労働者が40人以上の会社に対して雇用義務が発生します。

※雇用義務がある企業の規模は、法定雇用率によって変わります。現在は法定雇用率が2.5%なので1人以上の障がい者雇用が必要になる企業が40人の会社となります。法定雇用率が2.7%になると、1人以上の障がい者雇用が必要になる企業は37.5人以上の会社になります。

単純計算すると、「従業員数×法定雇用率」で、雇用すべき障がい者の数を算出できます。例えば常用労働者が40人の会社は1人以上の障がい者を、400人なら10人以上の障がい者を雇う必要があります。

| 従業員数39人(対象外) | 39人×2.5%=0.975人 ※1人未満なので、障がい者を雇う義務は発生しない |

| 従業員数40人 | 40人×2.5%=1人 |

| 従業員数100人 | 100人×2.5%=2.5人→小数点以下は切り捨てなので、2人 |

| 従業員数500人 | 500人×2.5%=12.5人→小数点以下は切り捨てなので、12人 |

| 従業員数1,000人 | 1,000人×2.5%=25人 |

| 従業員数5,000人 | 5,000人×2.5%=125人 |

※ただし実際には、障がい者の勤務時間や「重度か一般か」によって、障がい者数のカウント方法が異なります。例えば、週30時間以上働く重度身体障がい者は「2人」としてカウントしますし、週30時間未満の精神障がい者は「0.5人」としてカウントします。

詳しいカウント方法については、「【2024年最新】障がい者のカウント方法を解説!計算式と早見表付」の記事をぜひご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 障がい者雇用における障がい者の定義(身体・知的・精神障がい者)

2章で障がい者の雇用義務について触れましたが、ここからは、法定雇用率の対象となる「障がい者」の定義について解説します。

法定雇用率を満たす上での「障がい者」には、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の3種類の障がい者が該当します。

| 障がい者の種類 | 該当する障がい者 |

| 身体障がい者 | 身体障害者福祉法による「身体障害者手帳」を所持している方。

身体障害者手帳が1級・2級の方は「重度身体障がい者」に該当する。 |

| 知的障がい者 | 都道府県知事が発行する「療育手帳」を所持している方。

療育手帳の区分が「最重度/重度」の人は「重度知的障がい者」に該当する。 |

| 精神障がい者 | 精神保健福祉法による「精神障害者保健福祉手帳」を所持している方。

重度に該当するレベルは無し。 |

さらに詳しい「障がいの中身」については「障がいの種類は?わかりやすく分類するなら身体・知的・精神の3種類」の記事で紹介しています。

3-1. 身体障がい者(身体障害者手帳を持っている方)

障害者雇用率制度において、法定雇用率の対象となる「身体障がい者」とは、身体障害者福祉法による「身体障害者手帳」を所持している方をいいます。

「身体障害者手帳」は、障がいの程度によって、等級が1級から7級までで示されています。

このうち、身体障害者手帳が1級・2級の方は「重度身体障がい者」に該当します。重度身体障がい者を雇用する場合には、条件を満たすと、1人雇用で「2人」とカウントできるケースがあります。

3-2. 知的障がい者(療育手帳を持っている方)

障害者雇用率制度において、法定雇用率の対象となる「知的障がい者」とは、都道府県知事が発行する「療育手帳」を所持している方をいいます。

「療育手帳」は、障がいの程度によって、A判定(最重度/重度)とB判定(中度/軽度)の2つの等級に区分されます(3等級の地域もあり)。

※地域によって療育手帳は「愛の手帳」という名称のところもあり、また、等級が1度(最重度)〜4度(軽度)の4段階となります。

一般的に、療育手帳の区分がA判定(最重度/重度)の人は「重度知的障がい者」に該当します。重度知的障がい者を雇用する場合には、条件を満たすと、1人雇用で「2人」とカウントできるケースがあります。

3-3. 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳を持っている方)

障害者雇用率制度において、法定雇用率の対象となる「精神障がい者」とは、精神保健福祉法による「精神障害者保健福祉手帳」を所持している方をいいます。

「精神障害者保健福祉手帳」は、障がいの程度によって、等級が1級から3級までで示されています。

精神障がい者には「重度」に該当するレベルはなく、雇用上人数のカウント方法が変わる区分はありません。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 障がい者雇用において企業がすべき4つの対応

ここまでの内容で、2024年現在、40人以上の従業員がいる企業には「障がい者の雇用義務」があることを解説しました。

ここからは、障がい者雇用に関して「企業がしなければいけないことが何なのか」を具体的に解説していきます。

| 障がい者雇用において企業がすべき対応

・従業員に占める「障がい者」の割合を「法定雇用率以上」にすること ・100人超の企業は法定雇用率未達の場合「1人月5万円」の納付金を支払う ・障がい者の雇用状況を毎年ハローワークに報告する義務がある ・雇用している障がい者に対する差別の禁止・合理的配慮の提供義務がある |

4-1. 従業員に占める「障がい者」の割合を「法定雇用率以上」にすること

これは前述した通りですが、40人以上の従業員を常時雇用している企業は、法定雇用率(2024年時点で2.5%)以上の障がい者を雇わなければなりません。

従業員数別の、雇用義務がある障がい者の数は以下の通りです。

| 従業員数39人(対象外) | 39人×2.5%=0.975人

※1人未満なので、障がい者を雇う義務はない ※ただし、2026年7月に法定雇用率2.7%になると1人雇用義務が発生 |

| 従業員数40人 | 40人×2.5%=1人 |

| 従業員数80人 | 80人×2.5%=2人 |

| 従業員数100人 | 100人×2.5%=2.5人→小数点以下は切り捨てなので、2人 |

| 従業員数200人 | 200人×2.5%=5人 |

| 従業員数300人 | 300人×2.5%=7.5人→小数点以下は切り捨てなので、7人 |

| 従業員数400人 | 400人×2.5%=10人 |

| 従業員数500人 | 500人×2.5%=12.5人→小数点以下は切り捨てなので、12人 |

なお、2026年7月には法定雇用率が2.7%に上がるため、雇用義務がある障がい者の数も増える可能性があります。

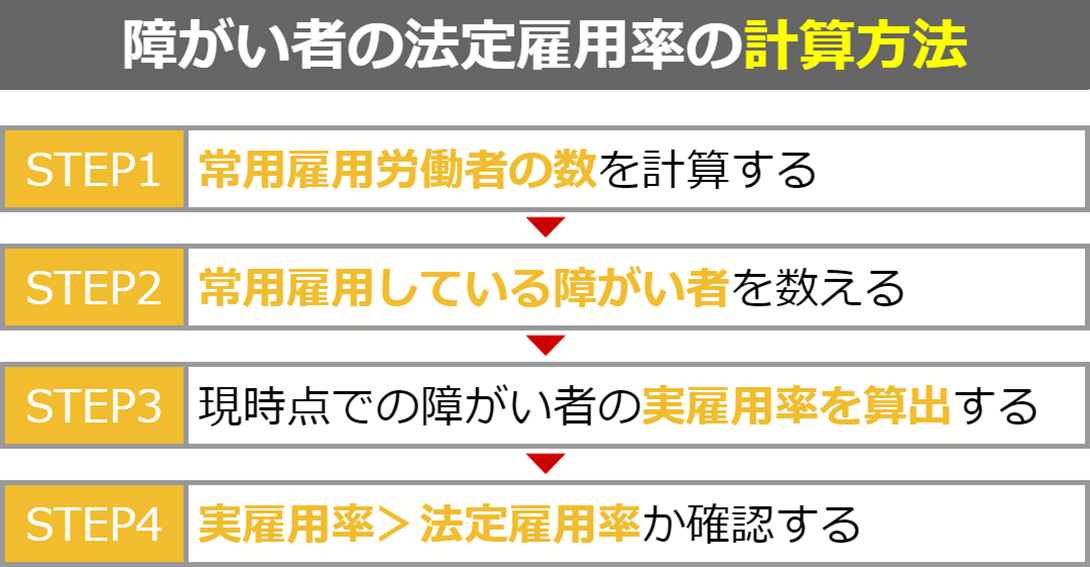

法定雇用率を達成できているかの計算は結構ややこしいため、以下のステップに従い、「障がい者の法定雇用率は2.5%|自社は影響を受ける?判定方法を解説」の記事も参考に計算してみましょう。

4-2. 100人超の企業は法定雇用率未達の場合「1人月5万円」の納付金を支払う

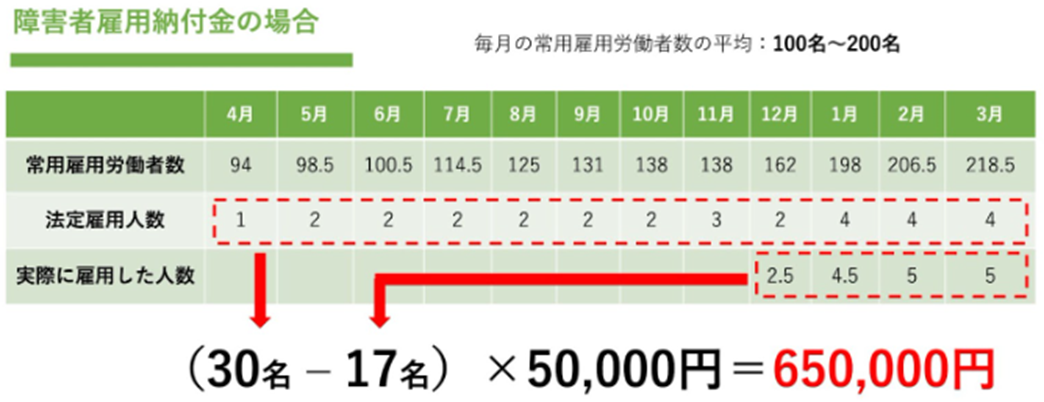

「障害者雇用納付金」という制度により、常時雇用労働者が100人超の企業が法定雇用率を達成できない場合、不足している障がい者1人あたり月50,000円を納付金として納めなければなりません。

例えば、上記のように常時雇用している従業員数と実際に雇用した障がい者の人数が推移している企業があった場合、年間を通しての不足人数13名×5万円=65万円を障害者雇用納付金として納める必要があります。

なお、障害者雇用納付金の納付義務は、「常用労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上ある企業」のみです。それよりも人数が少ない企業は、納付義務はありません。

また、障害者雇用納付金とは逆に、法定雇用率を達成した場合に支給される「障害者雇用調整金」(1人当たり月額27,000円支給)や特例給付金、報奨金(100人以下の企業)など、障がい者雇用に力を入れている企業が特定条件下で受け取れるお金もあるので、しっかり把握しておきましょう。

| 障害者雇用調整金 | 100人を超える従業員がおり、法定雇用率を達成した場合に支給される |

| 特例給付金 | 週20時間未満で障がい者を雇用した場合に支給される |

| 報奨金 | 100人以下の企業でも、一定数の障がい者を雇用した場合に支給される |

| 在宅就業障害者特例調整金 | 在宅で働いている障がい者を雇用した場合に支給される |

さらに詳しくは、「障害者雇用納付金を解説!種類毎の算出方法と申告の流れを理解できる」の記事をご確認ください。

4-3. 障がい者の雇用状況を毎年ハローワークに報告する義務がある

従業員数40人以上(2026年7月からは37.5人以上)の企業は、毎年6月1日時点の障がい者の雇用状況をハローワークに報告する義務があります。

報告時期になると、常用労働者数40人以上規模の事業所宛に報告用紙(障害者雇用状況報告書)が送付されるので、必要事項を記載して必ず提出しましょう。電子申請も可能です。

1人も障がい者を雇用していない場合であっても、必ず提出しなければなりません。この「障害者雇用状況報告書」の提出をしなかったり、虚偽の報告をしたりした場合は、障害者雇用促進法第86条第1号の規定により30万円以下の罰金が課せられるので注意してください。

4-4. 雇用している障がい者に対する差別の禁止・合理的配慮の提供義務がある

障害者雇用促進法で定められている通り、障がい者を雇用している企業には、以下の義務があります。

(1)雇用している障がい者に対する差別的取り扱いをしてはならない

(2)障がい者に対する合理的配慮の提供が義務付けられています。

具体的には、以下のような対応が必要となります。

| 障がい者に対する差別禁止

・求人募集の際には、障がい者と、障がい者ではない方と差を付けてはいけない ・採用時に、身体障がい・知的障がい・精神障がいがあることなどを理由に、採用を拒否してはいけない ・障がい者であることを理由に、障がい者ではない方と待遇の差をつけてはいけない (例えば、賃金に差をつける、昇給・昇格対象から除外する、研修や実習など教育訓練の機会を与えない、食堂や休憩室の利用を拒否するなどは禁止) |

| 障がい者に対する合理的配慮の提供

・採用試験における必要な配慮を行うこと(例えば、問題用紙の点訳・音訳、回答方式の工夫など) ・障がい者の特性に配慮して働けるよう、必要な措置を講じること(例えば、必要な施設を整備したり、援助を行う者を配置したりするなど) ・障がいのある労働者からの相談に応じて適切に対応するために、必要なサポート体制を整える |

要するに、障がい者が、障がいのある従業員と同じように働けるよう配慮する必要がある、ということです。

なお、合理的配慮の提供については「障がい者雇用における合理的配慮とは?障がい別の事例や進め方を解説」の記事で詳しく解説しているので、こちらも併せて参考にしてください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 実際には障がい者雇用義務を満たせていない企業も多い

「障がい者雇用とは何か?」から始まり、具体的に企業に課せられている義務についても解説したところで、ここからは「障がい者雇用の実態はどうなっているのか」を解説します。

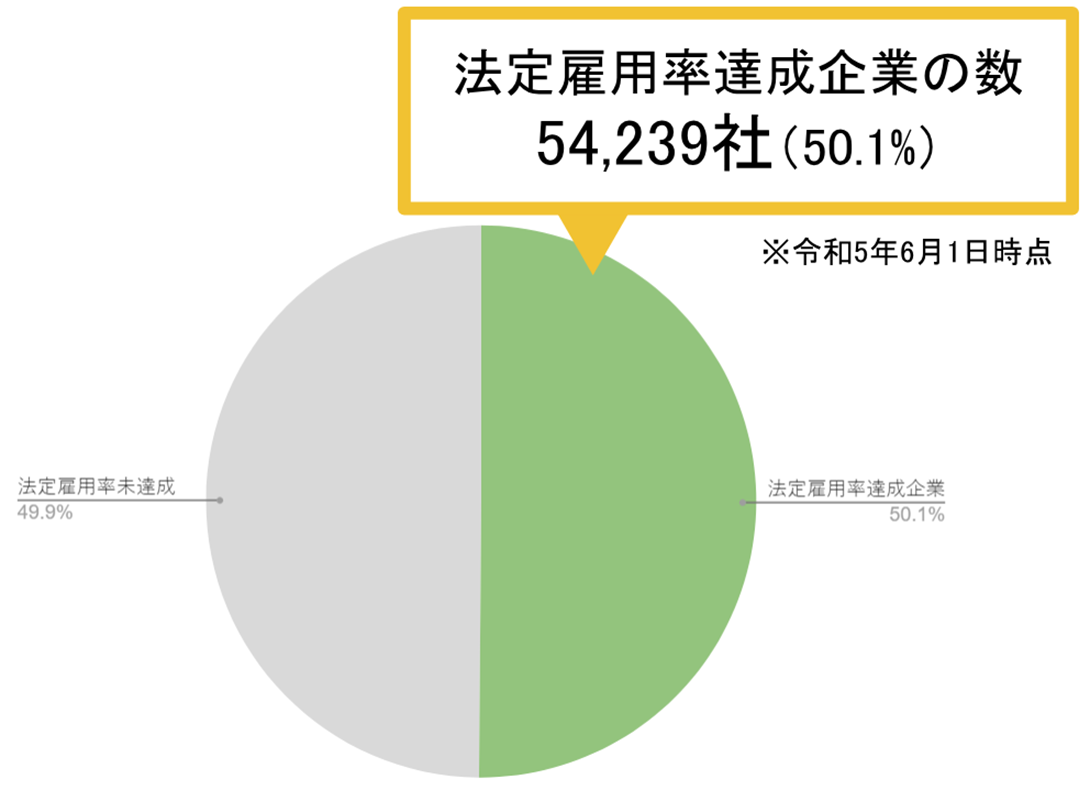

5-1. 法定雇用率を達成できている企業は半数にとどまる(2023年:50.1%)

厚生労働省が発表した「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」によると、法定雇用率を達成できている企業の割合は50.1%でした。

対前年比で1.8ポイントの上昇は見られつつも、依然として、半数の企業は法律で定められた障がい者雇用率を満たせていないことが分かります。

5-2. 都道府県によって障がい者雇用の難易度に格差がある

同じ資料での都道府県別の法定雇用率達成企業割合を見ると、東京都など人口の多い都道府県ほど達成企業割合が低いことが分かります。

厚生労働省の「令和5年 障害者雇用状況の集計結果(PDF)」で法定雇用率を達成した企業の割合を都道府県別で見ると、秋田県・新潟県・福井県などでは6割を超えている一方で、東京では34.4%と低い割合となっています。

法定雇用率の達成割合が低い地域は大規模な企業が多く(=雇用義務がある企業が多い)、優秀な障がい者を取り合うような状態になっていると考えられます。

5-3. 初めての障がい者雇用のハードルが高い

さらに、同じ資料によると、以下の状況が分かっています。

| ・法定雇用率未達成企業のうち、不足数が0.5人または1人である企業が66.7%と多い

・法定雇用率未達成企業のうち、障がい者を1人も雇用していない企業が58.6%と多い |

この結果を見ると、障がい者の雇用義務がなかった会社が「初めて1人目を雇用する時」のハードルが高いという実情が見えてきます。

常用労働者が100人以下の企業の場合、障がい者雇用義務はあっても、雇用できなかった場合の障害者雇用納付金の納付義務は免除されます。そのため、障がい者雇用を推進するスイッチがなかなか入りにくい可能性があります。

ただし、 今後100人以下の企業にも納付義務が適用される可能性がないとは言えません。もしも障害者雇用納付金制度が改正された時に慌てないためにも、企業の義務としてしっかりと受け止めて障がい者を雇用できる体制を少しずつ整えていくことをおすすめします。

※自社内での受け入れ体制を整えるのが難しいという場合には、「7-4. 民間の障がい者就業支援サポート(自社に合わせた支援を受けたい企業向け)」で解説するような民間のサービスを活用して、自社ではなく農園でイキイキと働いてもらえるような仕組みを導入することも検討しましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 障がい者雇用をスタートする流れ4ステップ

5章で示した通り、障がい者の雇用義務があっても、法定雇用率を達成できている企業は半数程度に留まります。

また、その中でも「初めて障がい者雇用に取り組む企業」が初めの一歩を踏み出すのが難しいという現状があります。

こうした状況の中で、障がい者雇用をスタートさせる流れを4ステップで紹介していきます。

6-1. まずは障がい者雇用についての理解を深める

障がい者雇用を進めるための最初のステップとしては、障がい者雇用や「障がいそのもの」に対しての理解を深めていく必要があります。

この記事でも「障がい者雇用とは何か?」の概要についてはお話しましたが、実際に障がい者を雇い入れる上では、さらに深く理解する必要があります。

その際に活用して欲しいのが、ハローワークです。全国のハローワークでは、障がい者雇用を進める事業主向けに専用の支援窓口を設置しています。

ハローワークでは、働きたい障がい者の紹介だけでなく、障がい者雇用の理解を深めるセミナーの実施や、障がい者に任せる仕事の切り出しなど、会社の状況に合わせた丁寧なサポートを受けることができます。

| ハローワークによる事業主向け支援の例

・採用の準備段階から採用後の定着支援まで一貫したチームでの支援 ・障がい者雇用の理解を深めるセミナーの実施 ・仕事の切り出しなどもサポート ・求人票の作成支援 ・求人にマッチした求職者を探すサポート ・求人と求職者のマッチングを図る面接会も実施 |

厚生労働省のページにも事業主向け支援の詳細が掲載されているので、ぜひ活用しましょう。また、障がい者を雇用した場合に受け取れる各種の助成金の案内も受けることができます。

6-2. 障がい者にお願いする業務の切り出しを行う

「障がい者にどのような業務を任せればいいのかわからない」という企業は、まず、実際の仕事の一部分を切り出して「どの部分を任せられるか」をしっかりと検討する必要があります。

業務を切り出す流れは、以下のステップで行うのがおすすめです。

| (1)部署を決める

(2)すべての業務を洗い出す (3)業務をより細分化してタスクを明確にする (4)それぞれの業務を作業内容・時間・優先度等で比較する (5)業務に慣れるためにサポートする (6)慣れてきたら障がい者1人に業務をまかせる |

※ステップ5とステップ6は、実際に障がい者を雇った後の工程となります。

障がい者雇用が初めての場合には、勝手な思い込みで業務を決めてしまわないよう、前述したハローワークなどに相談しながら決めることをおすすめします。また業務が始まってから、実際に業務に従事する従業員に合わせてチューニングしていくことも大切です。

さらに詳しくは、「【障がい者雇用】業務の切り出しの基礎知識|正しい方法とポイント3つ」の記事もぜひ参考になさってください。

6-3. 障がい者枠での採用活動を行う

障がい者に従事してもらう業務が決まったら、具体的な部署や職種、雇用条件などを検討して、採用活動をスタートさせます。ここでも、ハローワークを活用するのがおすすめです。

ハローワークでは、求人票の作成支援や、求人にマッチした求職者を探すサポート、求人と求職者のマッチングを図る面接会なども行っているので、積極的に活用しましょう。

また、厚生労働省が推進している「障害者トライアル雇用」という制度の活用もおすすめします。これを使うと、原則3か月の雇用期間の中でお互いのミスマッチを防ぐことが可能です。

制度については「障害者トライアル雇用の全ガイド|期間・求人・助成金を含む制度内容」の記事も参考になさってください。

6-4. 雇用した障がい者の職場定着のための取り組みを行う

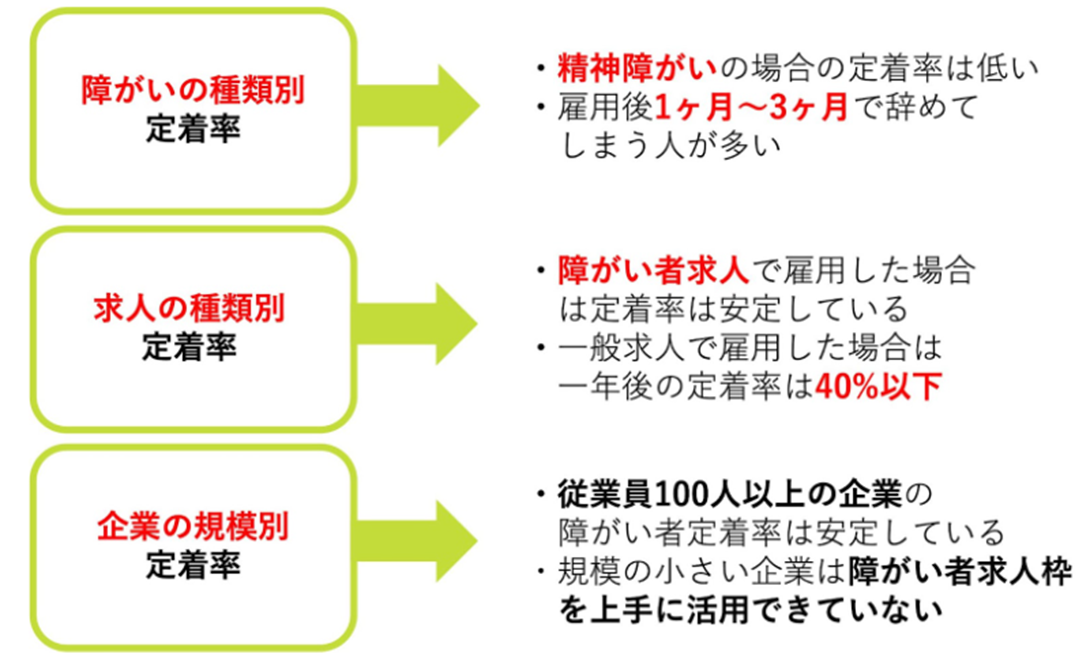

障がいのある方を雇用できたら、今度は職場定着を支える管理体制をハード面とソフト面で整えていきましょう。実は、障がい者雇用における定着率は、一般の雇用と比べると低い傾向にあります。

そのため、雇用した障がい者が定着するための環境を整えることが非常に大切です。

| 障がい者雇用で定着率をあげるために企業ができる対策5つ

(1)障がい者雇用に対する理解を広げる (2)障がいの種類によって違う特性を理解する (3)社内コミュニケーションを強化する (4)社内制度を整える (5)支援機関と連携・支援制度の活用 |

さらに具体的な施策は職場によって異なりますので、ハローワークや地域障害者職業センターのジョブコーチ支援制度をうまく活用して進めていくのがおすすめです。

さらに詳しく知りたい方は「【最新数値】障がい者雇用の定着率は?|定着率をあげるための対策5つ」の記事もぜひご参照ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. 障がい者雇用を進める上で活用したい相談窓口

最後に、障がい者雇用を進める上で迷った場合や、行き詰まった場合に活用できる相談窓口についても解説します。

7-1. ハローワーク(全ての企業におすすめの何でも相談できる窓口)

障がい者雇用について何でも相談に乗ってもらえるのが、全国に存在する「ハローワーク」です。

ハローワーク(公共職業安定所)とは、障がいに限らず、「仕事を探している本人」と「求人募集している事業者」に対しての雇用に関するさまざまなサービスを無償で提供している国の機関です。各都道府県に1箇所以上、全国500箇所以上に窓口が設置されています。

「障がい者を雇用するために募集をかけたい」という悩みはもちろん、「障がい者雇用したいけれど、何から始めればいいか分からない」「何を相談したらいいかもわかってない」という企業でも、親切丁寧にサポートしてもらえます。

| 障がい者雇用の準備段階での支援 |

| ・障がい者雇用の理解を深めるセミナーを実施

・障がい者に任せられる仕事の切り出し、職務の選定、配置部署検討など(地域障害者職業センターと連携) |

| 障がい者雇用の求人にまつわる部分の支援 |

| ・応募しやすい求人票の作成支援

・求人応募を出した後の、条件にあった求職者を探すサポート ・事業主と求職者が集まる就職面接会の実施(さまざまな規模で開催) |

ハローワークは、雇用に関するさまざまな支援サポートを受けられる機関なので、障がい者雇用したい企業は必ず活用するのがおすすめです。

| 全国のハローワークの所在地一覧 |

7-2. 地域障害者職業センター(実践的なサポートを求める企業におすすめ)

地域障害者職業センターは、主に障がい者の就職支援や職業リハビリテーションに特化した公的機関です。

こちらも各都道府県に設置されており、情報提供や相談対応だけではなく、障がい者の職業訓練・就職支援など幅広く支援しています。「事業主支援計画」の策定や障害者職業カウンセラーによる具体的かつ体系的な支援も受けられます。

ハローワークと併用しつつ、より専門的な支援を受けたい場合に活用することをおすすめします。

| 地域障害者職業センターの所在地一覧 |

7-3. 障害者就業・生活支援センター(雇用や配慮に関する支援を受けられる)

障害者就業・生活支援センターは、障がい者の就職活動や職場での生活をサポートすることを目的とした施設です。障がい者本人を中心に企業や家族に対してもサポートを実施しているのが特徴です。

障がい者の就業面の問題だけではなく、生活面からもサポートし、職業生活の自立を支援するというスタンスです。

| 障がいのある従業員に対して行われるサポート例 |

| ・生活リズムの確立や健康管理に関する助言

・勤務時間中の休憩時間の過ごし方についての助言 ・職場での適切な言葉遣いや態度について助言など |

| 障がい者を雇用したい企業に対して行われるサポート例 |

| ・雇用や配慮に関する支援

・職場への定着を促すためのさまざまな支援など |

| 障害者就業・生活支援センターの所在地一覧 |

7-4. 民間の障がい者就業支援サポート(自社に合わせた支援を受けたい企業向け)

ここまで紹介した無料の公的支援以外にも、状況に応じて民間企業による障がい者就労支援サポートを活用するのもおすすめです。

支援内容はさまざまですが、例えば以下のようなサポートを行っているケースがあります。

| 民間企業による障がい者雇用に関するサポート例 |

| ・障がいのある方が快適な環境でいきいきと働ける「農園」という場の提供

・障がいの特性に対応した専門的なケア、障がいのある従業員の送迎サービスの実施 ・雇用マッチング支援や職場定着支援 |

無料の公的支援ではなく、民間企業のサービスを利用するメリットとしては、「企業のニーズに合わせてサポートできる」という点が挙げられます。

企業が独自に、障がい者雇用の仕組みを作ったり環境を整えたりするのはとても大変です。公的な相談窓口を最大限活用し、状況に応じて民間企業のサポートも受けながら障がい者雇用を進めていきましょう。

当社(株式会社JSH)の「コルディアーレ農園」では、障がいのある方が快適な環境でいきいきと働ける農園という場を提供しています。

初めての農作業でも安心して業務に取り組めるような業務サポートや、障がいの特性に対応した専門的なケア、障がいのある従業員の送迎サービスも実施しています。

企業側の採用負担軽減はもちろん、地方に住む障がい者の雇用創出を実現する当社の「コルディアーレ農園」に興味がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

| コルディアーレ農園についての詳細 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

8. まとめ

本記事では「障がい者雇用」について知っておきたい基礎知識を解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼障がい者雇用とは?

| ・障害者雇用促進法に定められている「障害者雇用率制度」に基づいて、障がい者を雇用すること

・民間企業の場合、全従業員に対する障がい者の割合を2.5%以上にしなければならない |

▼民間企業に課せられる「障がい者雇用義務」のポイント

| ・障害者雇用率制度により一定規模以上の企業には「雇用義務」がある

・現在の法定雇用率は【2.5%】(2026年7月から2.7%) ・雇用義務がある企業の規模は「常用労働者が40人以上」の会社 |

▼障がい者雇用における3種類の障がい者(身体・知的・精神障がい者)

| ・身体障がい者:身体障害者福祉法による「身体障害者手帳」を所持している方

・知的障がい者:都道府県知事が発行する「療育手帳」を所持している方 ・精神障がい者:精神保健福祉法による「精神障害者保健福祉手帳」を所持している方 |

▼障がい者雇用において企業がすべき対応

| ・従業員に占める「障がい者」の割合を「法定雇用率以上」にすること

・100人超の企業は法定雇用率未達の場合「1人月5万円」の納付金を支払う ・障がい者の雇用状況を毎年ハローワークに報告する義務がある ・雇用している障がい者に対する差別の禁止・合理的配慮の提供義務がある |

▼厚生労働省データから見る「障がい者雇用の現状」

| ・法定雇用率を達成できている企業は半数にとどまる(2023年:50.1%)

・都道府県によって障がい者雇用の難易度に格差がある |

▼障がい者雇用を進める流れ

| ・まずは障がい者雇用についての理解を深める

・障がい者にお願いする業務の切り出しを行う ・障がい者枠での採用活動を行う ・雇用した障がい者の職場定着のための取り組みを行う |

▼障がい者雇用を進める上で活用したい相談窓口

| ・ハローワーク(全ての企業におすすめの何でも相談できる窓口)

・地域障害者職業センター(実践的なサポートを求める企業におすすめ) ・障害者就業・生活支援センター(雇用や配慮に関する支援を受けられる) ・民間の障がい者就業支援サポート(自社に合わせた支援を受けたい企業向け) |

障がい者雇用は、なかなか簡単にはいかないケースが多くあります。

今回解説した障がい者雇用の基礎知識をしっかり理解するとともに、公的な相談窓口を最大限活用し、状況に応じて民間企業のサポートも受けながら障がい者雇用を進めていくことをおすすめします。

障がい者が生き生き働ける仕組みづくりに興味がある方は、ぜひ当社JSHにお気軽にご連絡ください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2025年11月10日

中小企業の障がい者雇用の進め方|現状・事例・進めるポイントを解説

「障がい者雇用って、うちは中小企業だから対象外にならないのか?」 「実際のところ、中小企業[...]

事例

-

詳細を見る

2025年11月10日

障がい者雇用の手続き完全ガイド|採用前・雇用・公的申請までわかる

「自社でも障がい者雇用をスタートしたいけれど、どんな手続きが必要かわからない」 「障がい者[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2025年10月15日

【完全ガイド】特例子会社に必要な資格・要件・体制作りまで徹底解説

「特例子会社の設立に興味があるものの、要件や必要な資格が何かわからない」 「特例子会社を作[...]

法律・制度