コラム詳細

2025/08/25

autorenew2026/01/06

【2025年最新】特例子会社が設立・雇用・運営に使える助成金

「特例子会社の設立、運営を検討中だがコストがネックになっている….自社が活用できる補助金はないのか?」

「障がい者の法定雇用率を達成したいけれど自社ではこれ以上の雇用が難しい。特例子会社を設立するなら助成金を活用できるのか?」

障がいのある方の雇用促進を目的に特例子会社の設立、運営を検討するときに、ネックとなるのがコストと運営負担です。

少しでも費用を抑えて設立、運営ができないかと、特例子会社が活用できる助成金を探している担当者は多いのではないでしょうか。

特例子会社が活用できる主な助成金は、設立から運営フェーズまでそれぞれの段階で、活用を検討できる助成金が用意されています。

※コース名をクリックすると詳細部分に移動します

| 設立時に活用できる補助金・助成金 | |

| 神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金 | 設立準備に必要な経費の3分の1、または2分の1(上限100万円) |

| 富山県特例子会社等設立支援事業費補助金 | 設立時に必要な経費の3分の1、または2分の1(上限300万円) |

| 兵庫県特例子会社・事業協同組合設立等助成金 | 設立時の対象経費の2分の1(上限500万円) |

| 鳥取県特例子会社設置等助成金 | 1,500万円以上の設備投資などをする場合に企業規模、投資費用に応じて最大3,000万円 |

| 障がいがある方の雇用時に活用できる助成金 | |

| 障害者トライアル雇用助成金 | 精神障がい者:最大8万円/月を3か月、その後最大4万円/月を3か月(最長6か月)

・上記以外の場合、最大4万円/月(最長3か月) |

| 特定求職者雇用開発助成金 | 60万~360万円(コースにより変動) |

| 特例子会社で働く障がいのある方をサポートする助成金 | |

| 職場介助者等助成金 | 職場介助者の配置又は委嘱助成金の場合:配置:1か月1人につき最大15万円

委嘱:1回最大1万円(年間最大150万円まで) |

| 企業在籍型職場適応援助促進助成金 | 一般労働者1人あたり月額8万円(中小企業以外6万円) |

| 重度障害者等通勤対策助成金 | 通勤援助者の委嘱助成金の場合:委嘱1回につき2,000円・交通費:最大月3万円 |

特例子会社で使える助成金の一部は企業でも活用できるため、特例子会社のみでしか使用できない助成金は限定されているのが現状です。

ただ、実はコストと労力をかけてまで特例子会社の設立にこだわらなくても、下記の方法を使えば自社で法定雇用率の達成を目指せます。

特例子会社の設立、運営で活用できる助成金を把握しつつ、助成金に頼なくてもいい方法もチェックしておきましょう。

この記事では、特例子会社が活用できる助成金を「設立時」「採用時」「運営時」に分けて詳しく解説していくとともに、後半では、特例子会社を作らなくても法定雇用率を達成する方法にも触れています。

この記事を最後まで読めば、特例子会社ではどのような助成金を活用できるのかがわかり、自社の現状に応じた検討ができるでしょう。

本来活用できた助成金を見逃して後悔しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

▼特例子会社の概要やメリット、デメリットは、下記の記事で詳しく解説しています。

特例子会社による障がい者雇用を解説!配慮事例・設立メリット・注意点

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 特例子会社の設立に利用できる市区町村の助成金・補助金

2. 特例子会社での障がい者雇用に活用できる主な助成金

3. 特例子会社で働く障がいのある方をサポートする助成金

4. 特例子会社の設立、運営に活用できる助成金を申請する手順

5. 特例子会社の設立、運営に助成金を活用する前に知りたいポイント

6. 特例子会社を作らなくても法定雇用率を達成する3つの方法

7. 特例子会社の設立、運営に助成金を活用する前に知りたいポイント

1. 特例子会社の設立に利用できる市区町村の助成金・補助金

特例子会社の設立に利用できる助成金・補助金は、2025年5月時点では市区町村が独自で設けているものが中心です。

以前は「特例子会社等設立促進助成金」を国が用意していましたが、現在は廃止されています。

市区町村が独自で用意している助成金・補助金には、下記のようなものがあります。特例子会社がある地域の助成金・補助金はないか確認してみましょう。

| 市区町村 | 助成金・補助金名 | 給付額 |

| 神奈川県 | 神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金 | 設立準備に必要な経費の3分の1、または2分の1(上限100万円) |

| 富山県 | 特例子会社等設立支援事業費補助金 | 設立時に必要な経費の3分の1、または2分の1(上限300万円) |

| 兵庫県 | 特例子会社・事業協同組合設立等助成金 | 設立時の対象経費の2分の1(上限500万円) |

| 鳥取県 | 特例子会社設置等助成金 | 1,500万円以上の設備投資などをする場合に企業規模、投資費用に応じて最大3,000万円 |

| 横須賀市

(神奈川県) |

特例子会社設立支援事業助成金 | 設立時に必要な費用として上限540万円 |

| 四日市市

(三重県) |

四日市市特例子会社設立事業費補助金 | 設立時に必要な経費の2分の1(上限150万円) |

| 泉佐野市

(大阪府) |

泉佐野市特例子会社設置支援事業補助金 | 設立時に必要な経費の2分の1(上限1億円※交付決定より3年間の総額) |

| 相模原市

(神奈川県) |

障害者雇用特例子会社設立支援事業 | 設立時に必要な経費の上限500万円(用途により補助率が変動) |

特例子会社の設立時に活用できる助成金・補助金の条件や対象となる用途は、市区町村により大きく異なります。一例として、下記のように施設の整備や土地、家屋の購入などに使用できます。

| 【市区町村の特例子会社の設立時に活用できる助成金・補助金の対象例】

・施設の整備や備品の購入 ・土地や家屋の購入 ・設立に必要な事務経費 ・障がいのある方の雇用を促進するための費用 |

例えば、神奈川県の「神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金」は、下記のような条件で最大100万円の補助金が受け取れます。

| 神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金 | |

| 対象者 | ・神奈川県内に本社があり神奈川県内に特例子会社を設立して認定を受けること など |

| 対象経費 | ・設立プラン策定時のコンサルティング費用

・設立プラン策定時の社員研修費 ・設立にかかる事務費用 ・障がい者の採用にかかる費用 など |

| 補助額 | ・対象経費の3分の1

(中小企業の場合と重度な障がいのある方を複数雇用する場合は2分の1) ・上限額:100万円 |

参考:神奈川県ホームページ「神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金のご案内」

市区町村の補助金・助成金は、その地域にある企業を対象としています。

順次更新、追加されていく可能性もあるので「市町村名 特例子会社助成金」「県名 特例子会社助成金」「県名 特例子会社補助金」などのキーワードで検索をして、最新情報を確認してみるといいでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 特例子会社での障がい者雇用に活用できる主な助成金

続いて、特例子会社での障がい者雇用時に活用できる主な助成金をご紹介します。

※コース名をクリックすると詳細部分に移動します

| 助成金 | コース名 | 概要 |

| トライアル雇用助成金 | 障害者トライアルコース | 障害者トライアル雇用制度を活用した一般雇用を支援する |

| 障害者短時間トライアルコース | 障害者トライアル雇用制度を活用した短時間労働での雇用を支援する | |

| 特定求職者雇用開発助成金 | 特定就職困難者コース | 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者など就職に課題を抱えている方の雇用を支援する |

| 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 手帳を持っていない発達障がいもしくは難病を抱えている方の雇用を支援する | |

| 成長分野等人材確保・育成コース | 特定就職困難者コース・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの対象者の育成、賃金アップを支援する |

特例子会社の設立後に障がいのある方を雇用するときに使える助成金を探している場合は、ぜひ参考にしてみてください。

2-1. 障害者トライアル雇用助成金

障害者トライアル雇用は、原則3か月間のトライアル雇用期間に障がいのある方の適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけを作るための制度です。

ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介により下記の条件を満たした障がいのある方を雇用した場合、トライアル雇用期間(3か月~12か月)に助成金が給付されます。

| コース | 対象者の主な条件 |

| 障害者トライアルコース

(一般雇用) |

・障がい者の継続雇用を希望し、障害者トライアル雇用制度を理解したうえで雇入れを検討していること

・障害者雇用促進法に規定する障がいのある方で下記のいずれかに該当すること 1.紹介日より前に就労経験のない職業に就くことを希望している 2.紹介日前2年以内に離職が2回以上、または転職が2回以上ある 3.紹介日より前に離職している期間が6か月を超えている 4.重度の身体障がい者、重度の知的障がい者、精神障がい者 |

| 障害者短時間トライアルコース

(1週間の所定労働時間を10時間以上20時間未満にする場合) |

・障がい者の継続雇用を希望し、障害者トライアル雇用制度を理解したうえで雇入れを検討していること

・短時間トライアル雇用を希望している精神障がい者、発達障がい者 |

参考:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」

障害者トライアル雇用の助成金額は、選択するコースにより支給額が異なります。

| 対象者 | 支給額 |

| 障害者トライアルコース | ・精神障がい者:最大8万円/月を3か月、その後最大4万円/月を3か月(最長6か月)

・上記以外の場合、最大4万円/月(最長3か月) |

| 障害者短時間トライアルコース | ・最大4万円/月(最長12か月間) |

※対象者1人ごとの給付額

参考:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」

例えば、精神障がいのある方を障害者トライアルコースでトライアル雇用した場合、最初3か月は月額8万円、その後の3か月は月額3万円の最大33万円が給付されます。

▼障害者トライアル雇用については、下記の記事で詳しく解説しています。

障害者トライアル雇用の全ガイド|期間・求人・助成金を含む制度内容

2-2. 特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、何らかの理由があり就職に課題を抱えている方を、ハローワークなどの指定紹介事業を通じて長期的に雇い入れたときに受け取れる助成金です。

5つのコースが設けられており、障がいのある方の雇用には「特定就職困難者コース」「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」「成長分野等人材確保・育成コース」の3つのコースが活用できます。

| 特定求職者雇用開発助成金のコース一覧 | |

| 特定就職困難者コース | 高年齢者、障がいがある方、母子家庭の母などの就職に課題を抱えている方の雇用を支援する |

| 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | ・手帳を持っていない発達障がいもしくは難病を抱えている方(条件あり)の雇用を支援する |

| 生活保護受給者等雇用開発コース | ・雇入れ日において3か月以上指定の自立支援、就職支援を受けている方の雇用を支援する |

| 中高年層安定雇用支援コース | ・中高年で年齢や正規雇用期間などの条件を満たした方の雇用を支援する |

| 成長分野等人材確保・育成コース | ・他のコース対象者の育成、賃金アップを支援する |

ここでは、特例子会社の障がい者雇用に活用できる3つのコースを簡単にご紹介します。

給付対象者や給付額を確認して、活用できそうか検討してみてください。

▼特定求職者雇用開発助成金については、下記の記事で詳しく解説しています。

【2025年最新】特定求職者雇用開発助成金の5つのコースと申請方法

2-2-1. 特定就職困難者コース

| 特定就職困難者コース | |

| 概要 | 高年齢者、障がいがある方、母子家庭の母などの就職に課題を抱えている方の就職を支援する |

| 対象者 | ・身体障がい者

・知的障がい者 ・精神障がい者など |

| 中小企業・一般労働の場合の最大給付額 | 60万~240万円 |

| 公式サイト | 特定就職困難者コース |

特定就職困難者コースは、何らかの理由で就職に課題を抱えている方を対象としたコースです。障がいのある方は、下記が対象となります。

| 【特定就職困難者コースの対象となる障がい者】

・身体障がい者 ・知的障がい者 ・精神障がい者 |

例えば、特例子会社がハローワークなどの指定事業者を通じて身体障がいのある方を雇用すると、特定就職困難者コースの対象になります。

特定就職困難者コースの支給額は、対象者と労働時間、企業規模により変動します。

| 労働区分 | 対象者 | 支給企業 | 支給額 | 助成対象期間 | 対象期ごとの支給 額 |

| 一般労働 | 身体障がい者・知的障がい者 | 中小企業 | 120万円 | 2年 | 30万円×4期 |

| 中小企業以外 | 50万円 | 1年 | 25万円×2期 | ||

| 重度障がい者・45歳以上の障がい者・精神障がい者 | 中小企業 | 240万円 | 3年 | 40万円×6期 | |

| 中小企業以外 | 100万円 | 1年6か月 | 33万円×3期

(3期のみ34万円) |

||

| 短時間労働 | 障がい者 | 中小企業 | 80万円 | 2年 | 20万円×4期 |

| 中小企業以外 | 30万円 | 1年 | 15万円×2期 |

※短時間労働は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満のケースを指します

※助成対象期間を半年ごとに区分した期間を支給の対象期(第1期・第2期など)と呼びます

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)のご案内」

例えば、45歳以上の身体障がい者を特例子会社で雇用した場合(中小企業・一般労働)は、3年に渡り40万円を6回に分けて合計240万円が給付されます。

2-2-2. 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

| 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | |

| 概要 | 障がい者手帳を持たない発達障がいがある方や難病を抱える方の雇用と職場定着を促進する |

| 対象者 | ・障がい者手帳を持っていない発達障がいもしくは難病を抱えている方(条件あり) |

| 中小企業・一般労働の場合の最大給付額 | 120万円 |

| 公式サイト | 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース |

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースは、障がい者手帳を持たない発達障がいがある方や難病を抱える方の雇用と職場定着を促進するコースです。

特例子会社の雇用では、下記の2つの条件を満たした方が対象になります。

| 【特定就職困難者コースの対象者】

(1)障がい者手帳を所持していないが、発達障がい※を抱えている方 (2)雇入れ日時点で満年齢が65歳未満の方 |

※発達障害者支援法第2条に該当する方が対象

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)のご案内」

例えば、障がい者手帳はなくても自閉症や注意欠陥多動性障がいなどを抱えていて、雇入れ日時点で40歳である場合は発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの対象です。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの支給額は、会社規模と労働時間により異なります。

| 労働時間 | 支給企業 | 支給額 | 助成対象期間 | 対象期ごとの支給額 |

| 一般労働 | 中小企業 | 120万円 | 2年 | 30万円×4期 |

| 中小企業以外 | 50万円 | 1年 | 25万円×2期 | |

| 短期労働 | 中小企業 | 80万円 | 2年 | 20万円×4期 |

| 中小企業以外 | 30万円 | 1年 | 15万円×2期 |

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)のご案内」

例えば、特例子会社が条件に該当する発達障がい者を雇用した場合(中小企業・一般労働)は、2年に渡り120万円を4回に分けて30万円ずつ支給されます。

2-2-3. 成長分野等人材確保・育成コース

| 成長分野等人材確保・育成コース | |

| 概要 | 就職に課題を抱えている方を採用して育成する |

| 対象者 | 成長分野メニュー・人材育成メニューいずれかの条件を満たす方 |

| 中小企業・一般労働の場合の最大給付額 | 90万~360万円 |

| 公式サイト | 成長分野等人材確保・育成コース |

成長分野等人材確保・育成コースは、特定就職困難者コース・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの対象者を下記のいずれかのメニューに沿って育成する場合に活用できます。

| 成長分野等人材確保・育成コースのメニュー | |

| 成長分野メニュー | ・成長分野(デジタル・グリーン)の業務に従事して人材育成や職場定着に取り組む

・雇用管理改善(研修制度やメンター制度など)もしくは能力開発(職業訓練の実施など)が必要 |

| 人材育成メニュー | ・人材開発支援助成金を活用した訓練を受講する

・雇入れ日から3年以内に雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金より5%以上引上げる |

例えば、身体障がいのある方をハローワークなどを通じて雇用する場合は特定就職困難者コースが該当します。

雇用したうえで人材開発支援助成金を活用した訓練を実施し、雇入れ日から3年以内に賃金を5%以上アップできれば人材育成メニューの対象になります。

成長分野等人材確保・育成コースは下記のように、他のコースよりも給付額が大きい点が特徴です。

| 対象者 | 支給企業 | 支給額 | 助成対象期間 | 対象期ごとの支給額 |

| 身体障がい者・知的障がい者 | 中小企業 | 180万円 | 2年 | 45万円×4期 |

| 中小企業以外 | 75万円 | 1年 | 37.5万円×2期 | |

| 重度障がい者・45歳以上の障がい者・精神障がい者 | 中小企業 | 360万円 | 3年 | 60万円×6期 |

| 中小企業以外 | 150万円 | 1年6か月 | 50万円×3期 |

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)」

例えば、40歳以上の精神障がいのある方を人材育成メニューで採用する(中小企業)と、最大360万円の給付が受けられます。特定就職困難者コースでは最大240万円なので、給付額が1.5倍に増えるのです。

ただし、給付額が増える分、対象者の育成や賃金のアップなど企業側の負担も増えるため、実現可能な範囲で検討する必要があるでしょう。

| 【特定求職者雇用開発助成金とトライアル雇用助成金は条件付きで併用できる】

特例子会社が障がいのある方を雇用するときには、特定求職者雇用開発助成金とトライアル雇用助成金の併用ができます。

ただし、障害者トライアル雇用の助成金の給付を受けている期間は、特定求職者雇用開発助成金を受け取ることができません。

特定求職者雇用開発助成金の給付期間は第2期からとなり、双方の助成金を重複して受け取れる期間はないので注意してください。

例えば、精神障がいがある方を雇用するときに障害者トライアル雇用で半年間で33万円を受け取れると、特定就職困難者コース(中小企業・一般労働)の半年分よりも少し多く給付が受けられます。 |

参考:厚生労働省「7月1日から、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合において「特定求職者雇用開発助成金」の制度を一部変更します」

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 特例子会社で働く障がいのある方をサポートする助成金

ここでは、特例子会社で働く障がいのある方をサポートするときに活用できる助成金をご紹介します。例えば、業務を遂行するための手話通訳や職場介助者の配置、通勤時のサポートなどに活用できます。

※コース名をクリックすると詳細部分に移動します

| 特例子会社で働く障がいのある方をサポートする助成金 | |

| 職場介助者等助成金 | 障がいのある方などの雇用継続に必要な介助、雇用管理を支援する |

| 企業在籍型職場適応援助促進助成金 | 職場適応援助者を配置して障がいのある方の職場適応・定着を目指す |

| 重度障害者等通勤対策助成金 | 障がい特性により通勤が困難な場合に継続雇用できる措置を支援する |

特例子会社で雇用した障がいのある方が働きやすい環境を整えたい場合に活用できるので、ぜひチェックしてみてください。

3-1. 職場介助者等助成金

職場介助者等助成金は、障がいのある方などの雇用継続に必要な介助、雇用管理を支援するための助成金です。

例えば、特例子会社で雇用した障がいのある方に3級の聴覚障がいがあり手話通訳が必要な場合に、職場介助者等助成金を活用すると通訳者の配置、委嘱費用の一部の助成が受けられます。

職場介助者等助成金には下記の種類があり、それぞれ対象者や条件、申請方法が異なるため事前に確認しておきましょう。

申請方法や要件が複雑かつ、Web上ではあまり情報が公開されていないので、詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。

| 1.職場介助者の配置又は委嘱助成金 | |

| 対象者 | 重度視覚障がい者や重度四肢機能障がい者の雇用継続のために職場介助者の配置、委嘱が必要な場合(支給対象となる措置のみ) |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.配置:職場介助者の通常労働時間の時給×職場介助業務の時間(月ごとに算出) 委嘱:1回あたりの委嘱費用 2.配置:1か月1人につき最大15万円 委嘱:1回最大1万円(年間最大150万円まで) (最長10年・指定費用の4分の3まで) |

| 2.職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 | |

| 対象者 | 1の支給期間が終了した後に対象者を継続雇用するために職場介助者の配置、委嘱が必要な場合(支給対象となる措置のみ) |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.配置:職場介助者の通常労働時間の時給×職場介助業務の時間(月ごとに算出) 委嘱:1回あたりの委嘱費用 2.配置:1か月1人につき最大13万円 委嘱:1回最大9,000円(年間最大135万円まで) (1の終了後最長5年・指定費用の3分の2まで) |

| 3.職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 | |

| 対象者 | 認定申請日に35歳以上の重度視覚障がい者や重度四肢機能障がい者が加齢による就労困難性の増加があり業務遂行の支障を軽減するための措置が必要な場合(支給対象となる措置のみ) |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.配置:職場介助者の通常労働時間の時給×職場介助業務の時間(月ごとに算出) 委嘱:1回あたりの委嘱費用 2.配置:1か月1人につき最大15万円(中小企業、調整金支給調整対象事業主以外は13万円) 委嘱:1回最大1万円(年間最大150万円まで) (中小企業、調整金支給 調整対象事業主以外は最大9,000円・135万円まで) (最長10年・指定費用の3分の2まで) |

| 4.手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金 | |

| 対象者 | 2級・3級・4級・6級の聴覚障がい者を継続雇用するために手話通訳・要約筆記などの担当者の配置、委嘱が必要な場合 |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.配置:職場介助者の通常労働時間の時給×職場介助業務の時間(月ごとに算出) 委嘱:1回あたりの委嘱費用 2.配置:1か月1人につき最大15万円 委嘱:1回最大1万円(年間最大150万円まで) (最長10年・指定費用の4分の3まで) |

| 5.手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 | |

| 対象者 | 4の支給期間が終了した後に対象者を継続雇用するために引き続き手話通訳・要約筆記等担当者が必要な場合 |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.配置:職場介助者の通常労働時間の時給×職場介助業務の時間(月ごとに算出) 委嘱:1回あたりの委嘱費用 2.配置:1か月1人につき最大13万円 委嘱:1回最大9,000円(年間最大135万円まで) (4の終了後最長5年・指定費用の3分の2まで) |

| 6.手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 | |

| 対象者 | 認定申請日に35歳以上雇用6か月以上の2級・3級・4級・6級の聴覚障がい者が加齢による就労困難性の増加があり手話通訳・要約筆記等担当者の配属、委嘱が必要な場合 |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.配置:職場介助者の通常労働時間の時給×職場介助業務の時間(月ごとに算出) 委嘱:1回あたりの委嘱費用 2.配置:1か月1人につき最大15万円(中小企業、調整金支給調整対象事業主以外は13万円) 委嘱:1回最大1万円(年間最大150万円まで) (中小企業、調整金支給 調整対象事業主以外は最大9,000円・135万円まで) (最長10年・指定費用の3分の2まで) |

| 7.職場支援員の配置又は委嘱助成金 | |

| 対象者 | 支給対象となる身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者・発達障がい者などを労働者として雇用するときにに必要な援助や指導をする職場支援員が必要な場合 |

| 支給額 | ・職場支援員を配置した場合:一般労働者:1人月額4万円(中小企業以外は3万円)

・短時間労働者:1人月額2万円(中小企業以外は1.5万円) (最長2年・精神障がい者は最長3年) ・職場支援員を委嘱した場合:1回1万円(月額4万円まで) |

| 8.職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 | |

| 対象者 | 支給対象となる身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者・発達障がい者などに加齢による就労困難性の増加があり業務遂行のために支援措置が必要な場合 |

| 支給額 | ・職場支援員を配置した場合:一般労働者:1人月額4万円(中小企業以外は3万円)

・短時間労働者:1人月額2万円(中小企業以外は1.5万円)(最長6年) ・職場支援員を委嘱した場合:1回1万円(最大6年間の支援期間中に最大288回まで) |

| 9.職場復帰支援助成金 | |

| 対象者 | 身体障がい者や精神障がい者などが医師の判断で1か月以上の療養をしており職場復帰をするために何らかの配慮が必要な場合 |

| 支給額 | 1人月額6万円(中小企業以外は4.5万円)

(最長1年間) |

※各助成金細かい条件や給付手続き、申請期限などがあるので必ず事前にご確認ください

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」

例えば、職場介助者の配置又は委嘱助成金は、2級以上の視覚障がい者もしくは重度四肢機能障がい者の雇用継続を目的に、介助者の配置、委嘱をするときに活用できる助成金です。

| 【対象となる介助業務の例】

・事務処理に必要な文書の朗読や代読 ・対象者の指示や判断に基づく文書作成 ・外出時の付き添い |

※あらゆる介助業務が対象になるわけではないので事前にご確認ください

対象となる業務に従事する介助者を配置、委嘱する場合、介助者の人件費の一部の助成が受けられます。

例えば、介助者を委嘱して必要なときに来てもらう場合は、最大で1回1万円の給付を受けられます。

| 【職場介助者の配置又は委嘱助成金の給付額】

下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給 1.配置:職場介助者の通常労働時間の時給×職場介助業務の時間(月ごとに算出) 委嘱:1回あたりの委嘱費用 2.配置:1か月1人につき最大15万円 委嘱:1回最大1万円(年間最大150万円まで) (最長10年・指定費用の4分の3まで) |

3-2. 企業在籍型職場適応援助促進助成金

企業在籍型職場適応援助促進助成金は、職場適応援助者を配置して障がいのある方の職場適応・定着を目指す助成金です。

職場適応援助者は障がいのある方の支援計画に基づき、下記のような職場適応を支援する業務をします。

| 【職場適応援助者の業務例】

・対象労働省と家族への支援 ・職場適応体制の確立に向けた調整 ・関係機関との調整 |

参考:厚生労働省「企業在籍型職場適応援助促進助成金」のご案内」

支給額は、下記の1と2の合計です。

(1)下記の対象労働者1人あたりの月額に支援計画に基づく支援が実施された月数を掛けた額

| 企業在籍型職場適応援助促進助成金の支給額(最大6か月) | |

| 短時間労働者 | 中小企業:4万円(中小企業以外:3万円) |

| 短時間労働者以外 | 中小企業:8万円(中小企業以外:6万円) |

(2)企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、養成研修の修了後6か月以内に、初めて支援を実施した場合に、その受講料の2分の1の額

参考:厚生労働省「「企業在籍型職場適応援助促進助成金」のご案内」

例えば、養成研修に5万円(10万円の2分の1)、一般労働者として1名の障がいがある方の支援計画を3か月実施した場合は、29万円の支給を受けられます(中小企業の場合)。

詳しい条件や申請方法は、管轄の労務局、ハローワークにお問い合わせください。

3-3. 重度障害者等通勤対策助成金

重度障害者等通勤対策助成金は、雇用したい障がいのある方が障がい特性により通勤が困難である場合に、継続雇用できる措置に対して支給される助成金です。

助成金により条件や対象者などが大きく異なるため一概には言えませんが、一例として下記のような通勤の課題を解消したい場合に検討できます。

| 【重度障害者等通勤対策助成金が検討できるケース例】

・障がいが理由で公共交通機関の利用が難しくバスでの送迎がないと継続雇用が難しい ・障がいの特性で1人での通勤が容易ではなく援助者がいないと継続雇用が難しい ・障がいが理由で交通機関の利用が難しく自動車で通勤できないと継続雇用が難しい |

重度障害者等通勤対策助成金は下記の種類があり、それぞれ対象者や条件、申請方法が異なります。

申請方法や要件が複雑かつ、Web上ではあまり情報が公開されていないので、詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。

| 1.重度障害者等用住宅の賃借助成金 | |

| 対象者 | 重度障がい者などを労働者として雇用するときに特別な構造、設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借をする事業主(通勤が難しく住宅に入居しなければ継続雇用が難しいなど) |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.賃借面積が基準面積以下:支給対象住宅の賃借料 賃借面積が基準面積を超える:支給対象住宅の賃借料×基準面積÷賃借面積 2.単身者用住宅:最大月6万円・世帯用住宅:最大月10万円 (最長10年間・指定費用の4分の3まで)

※基準面積:単身者用住宅:1人あたり28㎡・世帯用住宅:1戸あたり74㎡(北海道内は78㎡) |

| 2.指導員の配置助成金 | |

| 対象者 | 対象となる障がいのある方が5人以上入居している特別な構造、設備を備えた住宅に指導員の配置をしないと公共交通機関等を使用する通勤が難しい場合(指導者は主に通勤を容易にする始動、援助をする) |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.支給期間に指導員に支払う月額賃金 2.1か月1人につき最大15万円 (最長10年・対象費用の4分の3) |

| 3.住宅手当の支払助成金 | |

| 対象者 | 障がい特性のみの理由で通勤が困難で住宅手当がなければ対象障がい者の適当な雇用の継続が難しい場合 |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.住宅手当の支払に必要な費用(労働者に通常支払われる 住宅手当の限度額を超えて支払う費用) 2.1か月1人につき最大6万円 (最長10年・指定費用の4分の3まで) |

| 4.通勤用バスの購入助成金 | |

| 対象者 | 支給対象となる重度障がい者を5人以上雇用しており、障がいの特性上通勤が容易ではないので、特別の構造または設備を備えたバスを購入する場合(通勤バスがないと継続雇用が難しい場合) |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.車両本体価格+特別の構造、設備の整備に必要な費用(支給対象障がい者数を超える定員の通勤用バスを購入する場合は他の計算式を使用) 2.乗車定員:10人以下:1人につき27万円・11人以上29人以下:1人につき25万円・30人以上:1人につき23万円 (限度額700万円・指定費用の4分の3まで) |

| 5.通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 | |

| 対象者 | 障がい特性により通勤が容易ではない5名以上の障がいがある方を継続雇用するために、通勤用バスの送迎運転従事者が必要な場合 |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.通勤用バス 1台につき1 人の運転従事者の委嘱に要した費用 2.委嘱1回につき最大6,000円 (最長10年・指定費用の4分の3まで) |

| 6.通勤援助者の委嘱助成金 | |

| 対象者 | 障がい特性により通勤が容易ではなく、指導・援助などをする通勤援助者がいなければ継続雇用が難しい場合 |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.通勤援助者の委嘱費用(委嘱1回)と通勤援助の交通費 2.委嘱1回につき2,000円・交通費:月3万円 (最長3か月・指定費用の4分の3まで) |

| 7.駐車場の賃借助成金 | |

| 対象者 | 障がいにより公共交通機関の利用した通勤が容易でない場合に、自動車通勤を認め駐車場を賃借しなければ継続雇用が難しい場合(特例子会社が保有する駐車場は対象外) |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.賃借面積が28㎡以下:駐車場の賃借費用 賃借面積が28㎡以上:駐車場の賃借費用×28㎡÷駐車場の賃借面積 2.1か月1人につき最大5万円(1人の障がい者が複数の駐車場を賃借しても5万円が上限) (最長10年・指定費用の4分の3まで) |

| 8.通勤用自動車の購入助成金 | |

| 対象者 | 障がいにより公共交通機関の利用した通勤が容易でない場合に、自動車を購入しなければ継続雇用が難しい場合(支給対象事業主が保有する場合) |

| 支給額 | 下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.車体本体価格+特別の構造、設備の整備に必要な費用 2.1台:150万円(1級・2級の両上肢障がいの場合は250万円) (指定費用の4分の3まで) |

※各助成金細かい条件や給付手続き、申請期限などがあるので必ず事前にご確認ください

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」

例えば、通勤援助者の委嘱助成金は、障がいのある方が公共交通機関を利用して通勤することが容易ではなく、通勤援助者がいないと雇用継続が難しい場合に検討できる助成金です。

通勤援助者を委嘱する費用として、下記の1,2のいずれ低い額の給付が受けられます。

| 【通勤援助者の委嘱助成金の給付額】

下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給 1.通勤援助者の委嘱費用(委嘱1回)と通勤援助の交通費 2.委嘱1回につき2,000円・交通費:月3万円 |

例えば、障がいのある方と通勤援助者がともに月に10回ともに出勤をしている場合、5万円(2の場合)の給付が受けられます。

| 【中⾼年齢等障害者作業施設設置等助成⾦・障害者福祉施設設置等助成⾦が使えるケースもある】

特例子会社を設立して相当の期間が経過して、障がい者のために新たな措置が必要となったと認められる場合は、中⾼年齢等障害者作業施設設置等助成⾦・障害者福祉施設設置等助成⾦が使えるケースがあります。

・中⾼年齢等障害者作業施設設置等助成⾦:加齢に伴う障がい特性の変化により、職場への適応が困難な労働者の雇用を継続するために施設の整備などを行うための助成金 ・障害者福祉施設設置等助成⾦:障がいのある方を継続雇用するために障がいを克服し作業を容易にできるよう配慮した施設整備、改造をするための助成金

特例子会社設立のタイミングでは使用できませんが、運営する中で使えるタイミングが来る可能性があるので必要に応じて検討してみましょう。 |

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

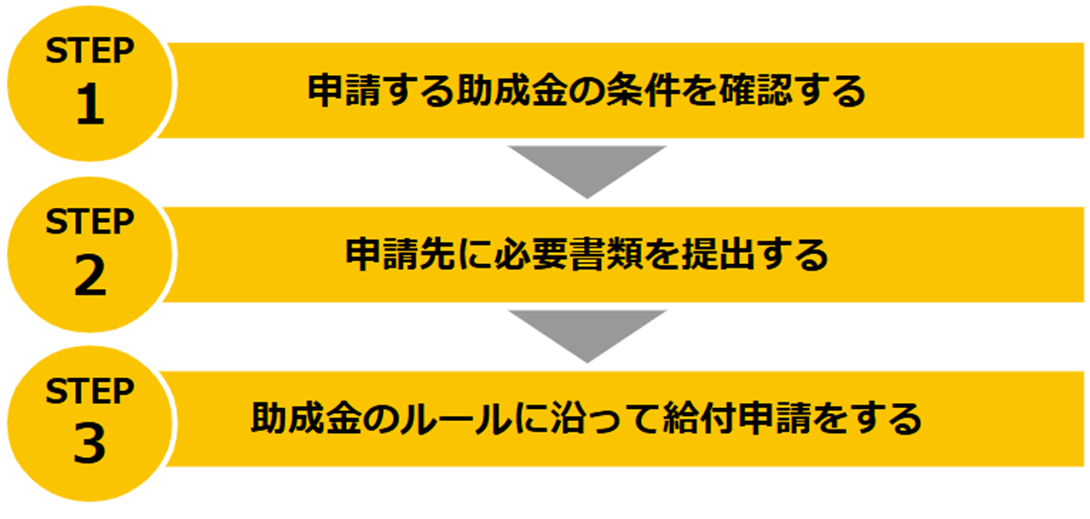

4. 特例子会社の設立、運営に活用できる助成金を申請する手順

特例子会社の設立、運営に使用できる助成金・補助金が分かったところで、活用検討時の申請手順が気になるところです。

ここでは、一般的な申請手順を解説しているので、申請前に全体の流れをご紹介します。申請手順は助成金・補助金により大きく異なるので、必ず対象となる助成金の申請手順を確認してください。

あくまでも助成金申請のイメージを掴むために、ご活用ください。

4-1. 申請する助成金の条件を確認する

まずは、申請する助成金の条件を確認しましょう。

助成金により条件が大きく変わるので「以前申請した助成金と同じ条件」「全助成金同じ条件」だと認識していると、申請ができない可能性があるためです。最低でも下記の点は、確認しておきましょう。

| 【確認したい助成金の条件】

・特例子会社に求められる条件 ・助成金の給付額 ・対象者の条件 ・申請期限 ・必要な書類 ・申請後の手続き方法 など |

例えば、特定求職者雇用開発助成金は、特例子会社に主に下記のような条件を設けています。この条件を知らずに、独自で雇用した障がいのある方を対象に申請をしても、助成金の給付を受けられません。

| 【特定求職者雇用開発助成金を活用できる事業主の主な条件】

・雇用保険の適用事業主である ・ハローワークなど指定の紹介事業者を介して雇い入れる ・対象者を継続して雇用する ・対象者の出勤状況や賃金の支払い状況などが分かる書類の整備、保管ができる |

※この他にもコースにより細かい条件があるので事前にご確認ください

各助成金の条件は、申請先のホームページや資料などで公開されています。自社が対象となるのか、どのような障がいのある方が対象なのかなどをご確認ください。

| 【主な助成金の問い合わせ先】

・特定求職者雇用開発助成金・障害者トライアル雇用助成金・企業在籍型職場適応援助促進助成金:ハローワーク、労働局 ・職場介助者等助成金・重度障害者等通勤対策助成金:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |

4-2. 申請先に必要書類を提出する

自社が助成金の対象だと把握できたら、申請に必要な書類をまとめて提出します。必要書類、提出時期などは助成金により大きく異なるので、必ず事前に把握して早めに用意しましょう。

助成金によっては、障がいのある方の雇用継続を目指す計画書などの事前提出が必要なケースもあります。

例えば、職場介助者の配置又は委嘱助成金は申請時に下記の書類を提出しなければなりません。

| 【職場介助者の配置又は委嘱助成金の申請時に必要な書類例】

・障害者助成金受給資格認定申請書 ・添付書類 ・必要に応じて計画書など |

どのような書類が必要なのか分からない場合は、助成金の申請先に問い合わせて過不足なく揃えられるようにしておきましょう。

4-3. 助成金のルールに沿って給付申請をする

助成金の申請対象の許可が出たら、助成金ごとのルールに沿って給付申請をします。

給付申請のタイミングや給付申請時に必要な書類は、助成金により異なります。

特定求職者雇用開発助成金や職場介助者等助成金など、数年に渡り助成金を受け取る場合は、給付のタイミングごとに申請が必要なので、事前にスケジュールを把握しておきましょう。

例えば、特定求職者雇用開発助成金であれば、半年に1度必要書類を揃えて申請しなければなりません。

申請タイミングで条件を満たしていない場合は、助成金給付が継続されないケースもあるため、助成金のルールに沿った運営も意識しましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 特例子会社の設立、運営に助成金を活用する前に知りたいポイント

ここでは、特例子会社の設立、運営に助成金を活用する手順と併せて事前に知っておきたい2つのポイントをご紹介します。

助成金の申請時に理解して「思ったように助成金を活用できなかった」と後悔しないためにも、事前に把握しておきましょう。

5-1. 複数の助成金を併用したい場合は事前に確認する

今までご紹介した助成金を併用したい場合は、併用が可能かどうか事前に確認しましょう。

複数の助成金・補助金を併用する場合、併給調整(助成金の併給を制限・調整する)がかかる可能性があるからです。

例えば、特定求職者雇用開発助成金とトライアル雇用助成金を併用する場合、障害者トライアル雇用の助成金の給付を受けている期間は特定求職者雇用開発助成金を受け取れない調整が入ります。

この他にも現在、過去の助成金の活用状況に応じて併用ができないなど、調整が入る可能性はあるでしょう。

複数の助成金活用を検討している場合は、事前に申請先に問い合わせて、確実に活用できるか確認しておくと安心です。

5-2. 親会社と連携しながら進める

特例子会社が助成金を活用する場合は、親会社と連携しながら進めるといいでしょう。なぜなら、下記のようなケースは、特例子会社だけでは助成金の申請を進められないためです。

| 【特例子会社だけでは申請を進められない例】

・親会社が申請の主体となる場合 ・親会社と申請重複がないか審査される場合 |

例えば、以前親会社で勤務していた障がいのある方が親会社で助成金を活用していた場合、特例子会社で同じ助成金を活用できないケースがあります。

助成金によっては今までの助成金活用履歴を確認する必要があるので、連携しながら進めたほうがいいでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

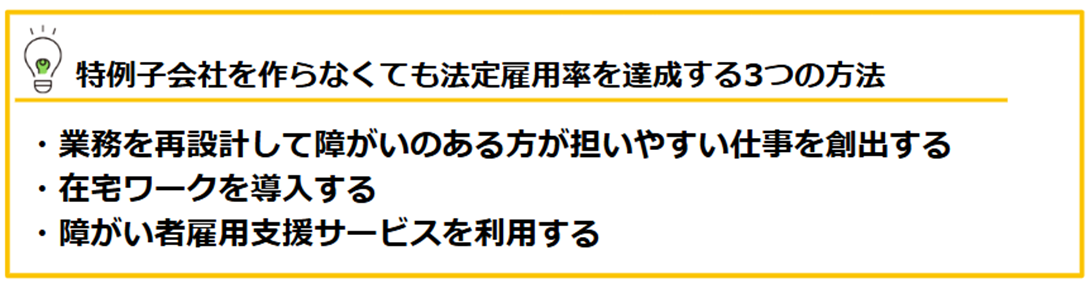

6. 特例子会社を作らなくても法定雇用率を達成する3つの方法

ここまで解説してきたように、特例子会社のみに特化した助成金は限られており、設立や運営の負担が大きい側面があります。

もちろん「障がいのある方を安定雇用できる環境を作りたい」「障がいのある方を継続雇用できる環境を整えたい」などの場合はメリットもありますが、特例子会社の設立のみに注視しなくても法定雇用率を満たせる方法はあります。

ここでは、特例子会社を作らなくても、法定雇用率を達成する3つの方法をご紹介します。

基本的には障がいのある方を直接雇用することになりますが、ちょっとしたポイントを意識すれば法定雇用率を達成しやすくなるので参考にしてみてください。

▼特例子会社設立のメリットやデメリットは、下記の記事でも解説しています。

特例子会社のデメリット6つ|影響を抑える方法と設立メリットも解説

6-1. 業務を再設計して障がいのある方が担いやすい仕事を創出する

1つ目は、自社の業務を再設計して障がいのある方が担いやすい仕事を創出することです。障がいの方を雇用するときに、自社には任せられる業務がないと悩むケースは多いです。

障がいのある方でも無理なく業務ができるように切り出し方(業務の分担)を見直せば、活躍できる場が広がる可能性があります。

雇用する障がいのある方の特性に応じて、下記のようなステップで業務再設計して障がいのある方が取り組める業務を切り出してみましょう。

| 障がいのある方に任せる業務を切り出すステップ | |

| ステップ1:部署を決めて業務を洗い出す | 障がいのある方が業務をする部署を決めて、部署内の業務を細かく洗い出す

<例> 事務の場合:電話対応・来客対応・簡単なオフィス清掃・備品の補充・書類整理・書類作成・メール送受信など |

| ステップ2:タスクまで細分化する | 障がいのある方に任せたい業務内容をタスクまで細分化して難しい業務がないか確認する

<例> 書類整理の場合:書類を日付ごとに分ける・キャビネットに収納する・定期的に整理する ・キャビネットの移動が難しそうなど |

| ステップ3:業務内容・時間・優先度で比較をして依頼できそうな業務を見極める | タスクまで細分化した業務を比較して障がいのある方に依頼できそうな業務を見極める |

| ステップ4:慣れるまでのサポートを検討する | 依頼予定の業務に慣れるまでのサポートを検討する

障がい特性によっては職場介助者等助成金などの助成金活用が検討できる |

例えば、今まで自社には障がいのある方に任せる業務がないと思っていても、業務を細分化してみたところ、事務作業や簡単な製造作業などが依頼できると判断できたとしましょう。

ここで新たに障がいのある方を雇用できれば、法定雇用率の達成につながります。

このように、自社の業務を細分化して障がいのある方ができそうな業務を検討すると、直接雇用できる人数を増やせる可能性があるでしょう。

▼業務の切り出し方は、下記の記事も参考にしてみてください。

【障がい者雇用】業務の切り出しの基礎知識|正しい方法とポイント3つ

6-2. 在宅ワークを導入する

2つ目は、障がいのある方を対象に在宅ワークを導入することです。

法定雇用率を満たすときに下記の点が課題になる企業は、在宅ワークを選択することで障がいのある方と企業の双方が働きやすい環境を整備できます。

| 立場 | 課題 | 在宅ワークで解決できるポイント |

| 企業 | ・オフィス環境を整備するコストがかかる

・採用できる障がいのある方がいない ・障がいがある方の体調管理ができる人材がいない |

・オフィス環境を整える必要がなくコストを軽減できる

・全国を対象に求人募集ができる ・体調管理やケアのできる人材が不要になる |

| 障がい者 | ・通勤の負担が大きい

・慣れない環境に緊張してしまう ・体調に波がある |

・通勤が不要で負担を軽減できる

・慣れた環境で仕事をするため不安や緊張が少ない ・体調に応じて無理なく働ける |

とくに、企業側は、障がい者が安全安心に勤務できるように、スロープやパーティションなどを設置する費用がネックになることがあります。

また、障がいのある方のケアや体調管理ができる人材不足により、障がいのある方の雇用を増やせないと考えているケースもあるでしょう。

在宅ワークであればオフィス整備や障がい者をケアできる人材不足を解消でき、障がいのある方を雇用しやすくなります。

在宅ワークでは事務作業や営業補助など、障がいのある方の特性に応じた業務を依頼できます。

オフィスでの業務は難しくても障がいのある方に依頼できる業務がある場合は、在宅ワークを検討してみるといいでしょう。

▼障がいのある方の在宅ワークについては下記の記事で詳しく解説しています。

障がい者の雇用は在宅勤務のメリットが大きい!|6つの効果・注意点

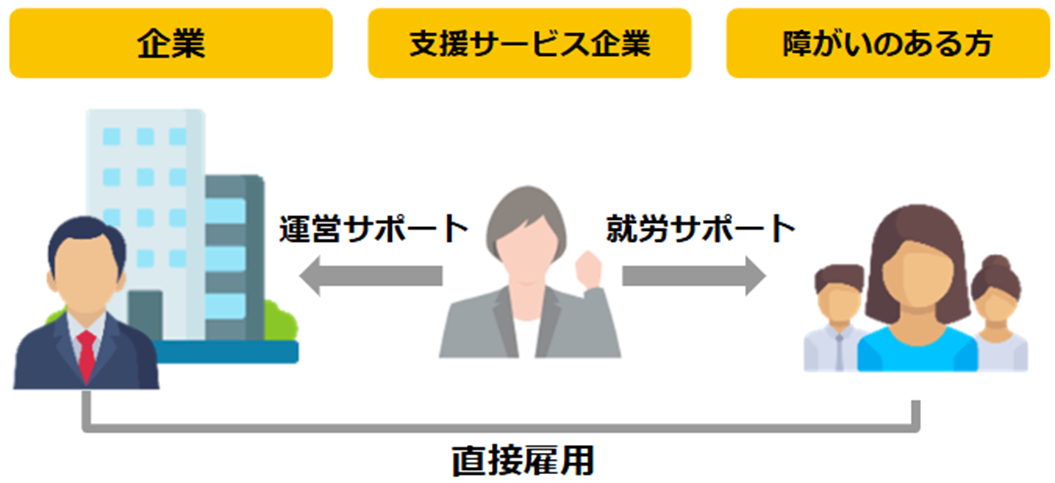

6-3. 障がい者雇用支援サービスを利用する

3つ目は、障がい者雇用支援サービスを利用することです。障がい者雇用支援サービスとは、障がいのある方の雇用から就業、定着までを支援する民間サービスを指します。

企業で採用活動や業務の切り出し、障がいのある方のサポートが難しくても、障がい者雇用支援サービスを活用すれば雇用から定着までの支援を受けられる1番おすすめの方法です。

サービスにより対応範囲や業務内容が大きく異なりますが、一般的には紹介された障がいのある方と企業が直接雇用契約を結び、障がいのある方は雇用支援サービスが提供している環境下で勤務をします。

| 【障がい者支援サービスの業務内容例】

・障がい者支援サービスが提供する農園で農作業をする ・障がい者支援サービスが提供するオフィスで事務作業をする ・障がい者支援サービスが提供する製造業、物流業の業務先で簡単な作業をする |

例えば、農園型障がい者雇用支援サービスは、障がい者支援サービスの指定する農園で障がいのある方が簡単な農作業を行います。

農園型障がい者雇用支援サービス側で安心安全に作業ができるサポートをしてくれるので、企業側の負担を軽減しつつ障がい者雇用を促進できる点が特徴です。

法定雇用率を満たしたいけれど障がいのある方の採用活動、業務支援が課題でなかなか進まない場合は、障がい者雇用支援サービスの利用を検討してみるといいでしょう。

|

障がいのある方の雇用を促進するなら |

|

自社の法定雇用率を満たすための障がいがある方の働き方、採用に課題を抱えている場合は、私たちが提供している農園型障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」の利用をご検討ください。

コルディアーレ農園では企業様が採用した「管理者1⼈+障がいのある方3人」のチームで⽔耕栽培設備を利⽤した農作業に取り組んでいます。

業務サポート・定着サポート・送迎サポートを用意して、障がいのある方が安心して働ける環境を整備しています。

また、農園は

している点も特徴です。

コルディアーレ農園を運用する「株式会社JSH」は障がい者雇用支援サービスで場をしている企業で、確かな信頼と実績があり、導入企業数は200社を超えています。お打ち合わせから1か月程度で、サービスを利用開始していただけます。

コルディアーレ農園に関する詳しい資料は下記にまとめていますので、ぜひお気軽にご活用ください。

▼農園型障がい者雇用支援サービスについては、下記の記事でも詳しく解説しています。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. まとめ

この記事では、特例子会社が活用できる助成金・補助金と、活用ステップ、活用前に知っておきたいポイントをまとめて解説しました。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇特例子会社が活用できる助成金は下記のとおり

| 設立時に活用できる補助金・助成金 | |

| 神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金 | 県内に本社があり、特例子会社を設立して認定を受ける条件で設立準備に必要な経費を支援する |

| 特例子会社等設立支援事業費補助金 | |

| 特例子会社・事業協同組合設立等助成金 | |

| 特例子会社設置等助成金 | |

| 障がいがある方の雇用時に活用できる助成金 | |

| 障害者トライアル雇用助成金 | 障害者トライアル雇用制度を活用して障がいのある方の雇用を促進する |

| 特定求職者雇用開発助成金 | 何らかの理由があり就職に課題を抱えている方を、ハローワークなどの指定紹介事業を通じて長期的に雇い入れたときに支援する |

| 特例子会社で働く障がいのある方をサポートする助成金 | |

| 職場介助者等助成金 | 障がいのある方などの雇用継続に必要な介助、雇用管理を支援する |

| 企業在籍型職場適応援助促進助成金 | 職場適応援助者を配置して障がいのある方の職場適応・定着を目指す |

| 重度障害者等通勤対策助成金 | 障がい特性により通勤が困難な場合に継続雇用できる措置を支援する |

〇特例子会社の設立・運営活用できる助成金を申請する手順は下記のとおり

ステップ1:申請する助成金の条件を確認する

ステップ2:申請先に必要書類を提出する

ステップ3:助成金のルールに沿って給付申請をする

〇特例子会社の設立、運営に助成金を活用する前に知りたいポイントは下記のとおり

・複数の助成金を併用したい場合は事前に確認する

・親会社と連携しながら進める

〇特例子会社を作らなくても法定雇用率を達成する3つの方法は下記のとおり

・業務を再設計して障がいのある方が担いやすい仕事を創出する

・在宅ワークを導入する

・障がい者雇用支援サービスを利用する

特例子会社の設立、運営を検討するときには、事前に活用できる助成金を理解してコスト負担がどの程度軽減できるのか理解しておくことが重要です。

特例子会社の設立の負担が大きいと感じた場合は、農園型障がい者雇用支援サービスなど他の方法も検討するといいでしょう。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度