コラム詳細

2021/09/28

autorenew2025/04/14

【障がい者雇用】トラブル事例4選&対処法!現場の負担を減らすためのポイントは?

ダイバーシティ推進の動きや法定雇用率の引き上げに伴ってますます注目の集まる障がい者雇用。

しかし、その裏では「社内トラブルが多発して困っている…」と悩みを抱えている担当者様も多いのではないでしょうか。

この記事では、障がい者雇用におけるトラブル実例と、それらを防ぐためのポイントを解説していきます。

【目次】

1.障がい者の退職状況

2.障がい者雇用でのトラブル事例4つ

3.トラブルを防ぐためにできること

4.まとめ

1.障がい者の退職状況

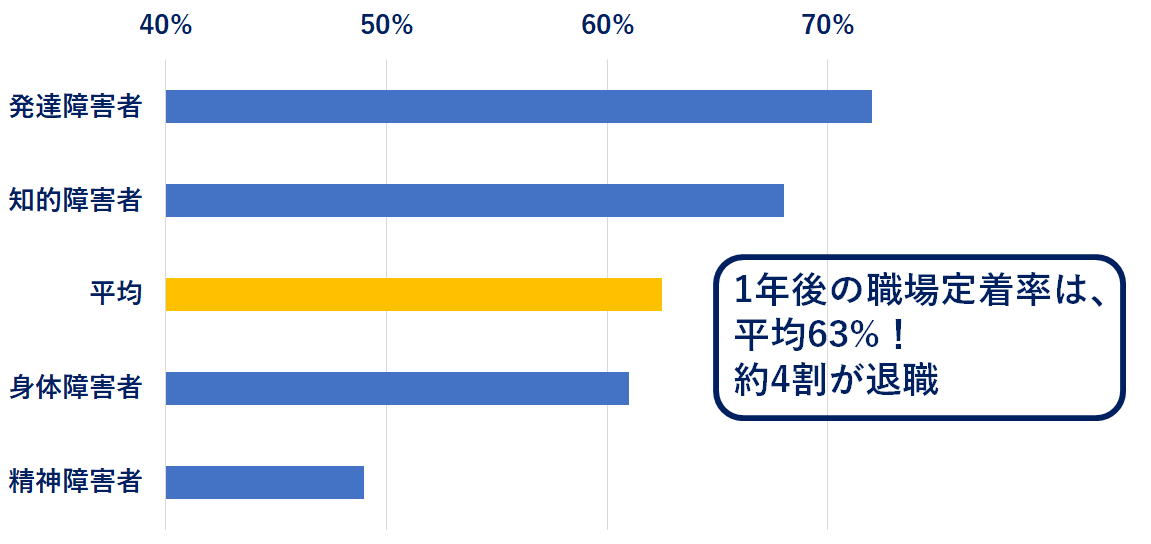

障がい者雇用では、一般的な雇用と比較して職場定着率が低い傾向にあります。

以下のデータによると、就職後1年時点の職場定着率は平均63%となっており、

平均して約4割が就職後1年時点で退職してしまうというのが現状です。

<図:障がい者の就職後1年時点での職場定着率>

参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構『障害者の就業状況等に関する調査研究』

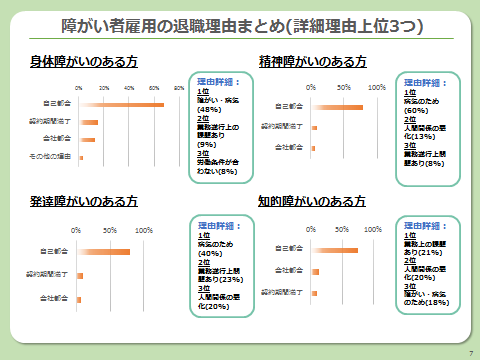

さらに、多くの場合退職理由は「自己都合」となっていますが、

その詳細を見てみると、「障がい・病気のため」「業務遂行上の課題あり」「人間関係の悪化」などが多くなっています。

<図:障がい者の退職理由>

参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構『障害のある求職者の実態調査中間報告』

平均63%という定着率の低さや、これらの退職理由を踏まえると、

障がい者雇用の現場では様々なトラブルが起きていることが分かります。

具体的にはどのような問題が起きているのでしょうか。

当社が実際に企業の障がい者雇用担当者様にヒアリングしたケースをご紹介します。

2.障がい者雇用でのトラブル事例4つ

ケース1:気になることがあっても注意しづらい

▼セラミックメーカー 障がい者雇用担当者様より

出社時間にたびたび遅刻をして来るなど、生活態度の乱れが気になることがありました。

また、聴覚障がい者の方を雇用した時、明らかに都合の悪い時だけ聞こえないふりをされてしまい、

こちらの問いかけに対して返事をもらえず困ることもありました。

しかし、障がいのことがあるので強く注意ができず結果的に周囲の社員のストレスがたまってしまいました。

<この企業様の対処法>

採用前から受け入れ部署と顔合わせを行い、採用後も年に2回ほど障がい者支援センターの方に相談する機会を設けていました。

また、人事部の障がい者受け入れ部署に相談窓口を設け、何かあれば相談できる体制を作っていました。

ケース2:評価を行うのが難しい

▼映像・通信・情報業 障がい者雇用担当者様より

業務を評価する際、障がい者雇用における採用方法や配置は健常者と違うため

そもそもの基準が異なり、どう評価していいのか分かりませんでした。

本人の適性や希望を十分に考慮した上で配置を決め、処遇・評価をしているつもりでしたが、

健常者に比べると見劣りし、評価に不満を持たれてしまうこともありました。

当然、障がいがあるからと差別している訳ではなく、あくまで社会人の能力として評価していましたが、

説明がうまく伝わらないこともありました。

<この企業様の対処法>

障がい者本人からの相談については、社内の産業医に相談しやすい体制を作ったり、

人事へのヘルプラインを設置したりしました。

また、健常者の社員からの相談については、複数の人が干渉しすぎると人間関係がぎくしゃくするため

直接本人に伝えるのではなく、まずは上司へ相談するように促していました。

ケース3:「~してくれて当たり前」という意識がある

▼外資系・情報通信業 障がい者雇用担当者様より

身体障がい者のための環境整備としてスロープを設置したりトイレをバリアフリーにしたりといった工事を行いましたが、

その方の要望の伝え方や日々の言動から「自分の要望通りにしてくれて当然だ」と思っているのではないかと

感じたことがありました。

障がい者雇用を行う上で、本人と相談しお互いに認識をすり合わせながら適切な配慮をするべきことは理解しています。

しかし、企業側も準備等に様々な手を尽くしており、必ずしもすべての要望を受け入られる訳ではないということを

理解していただきたいと感じました。

<この企業様の対処法>

障がい者雇用で困りごとがあったときは、障がい者支援センターに相談することが多かったです。

どのくらいの程度で配慮が必要なのか、要望に対してどのように対処するべきかといった点でアドバイスをもらっていました。

ケース4:障がい者雇用担当者が会社と各部署との板挟みになってしまう

▼医療関連機器メーカー 障がい者雇用担当者様より

10年ほど前から障がい者の雇用数が5名以上不足しており、労基署から連絡を受けるようになってしまいました。

なんとか法定雇用率を達成しようと障がい者の採用に積極的に取り組んでいたのですが、

過去に障がい者雇用でのトラブルが多かったことから、配属予定先の部署に

「受け入れが難しい」「即戦力になりづらい」という理由で断り続けられてしまうことが多く、なかなかうまくいきませんでした。

<この企業様の対処法>

採用した後に退職してしまったケースを振り返ると、障がい別の特性に応じた適性な業務の見極めも、

現場の受け入れ体制も不十分だったと思うので、それらの整備が必要だったと感じました。

3.トラブルを防ぐためにできること

いくつかのトラブル事例をご紹介してきましたが、実は工夫をすることでトラブルを未然に防ぐことも可能です。

ここからは、トラブルを起こさないためのポイントをご紹介します。

心身の状態を常に把握する

トラブルが大きくなる前にその芽を摘んでおくためには、定期的な面談の機会などを設け

障がい者の心身の状態を細かく把握しておくことが大切です。

障がいを持つ人はそれゆえに業務上困ることも多く、精神的に不安定になってしまう人もいます。

他の社員よりもこまめに詳しく不安を聞き取るようにしましょう。

また、通院状況や服薬状況も把握しておき、体調不良等にも柔軟に対応できる体制を作っておくのもポイントです。

社員が障がいについて理解する

ご紹介してきた障がい者の退職理由やトラブル事例を見てみると、他の社員との間でも問題が起きやすいことが分かります。

例えば「気になることがあっても注意しづらい」というケースは、障がいへの理解が曖昧だからこそ

どこまでが障がいによるものなのか、どの程度配慮するべきなのかを「知らない」ことによって起こります。

もちろん過度な負担を強いる必要はありませんが、周りの社員がしっかりと障がいについて理解し

適切な配慮が行えるようになればベストです。

特にトラブルの起きやすい「精神障がい者」に対するケアについては

看護師が詳しく解説している記事がありますので、ぜひ参考にご覧ください。

精神科看護師が精神障がい者の基礎知識と接し方を解説!職場に定着するためのコツ

また、障がい者が在籍している組織やこれから受け入れを始める組織では、

なるべく多くの社員が障がいに関する勉強会などに参加し、正しい認識を持つようにしましょう。

当社でも障がい者の定着に向けた研修サービス等を提供しています。

---------------------------------------------------

▼JSHの障がい者定着支援サービスについて詳しくはこちら

株式会社JSH『障がい者定着支援サービス』

---------------------------------------------------

実際にサービスをご利用頂いた企業様へのインタビューも掲載しておりますので、

こちらもぜひご覧ください。

支援機関・サービスを利用する

障がい者雇用におけるトラブルが絶えず、自社内でなかなか改善できない場合は

障がい者雇用の総合的な支援が受けられるサービスを利用するのもおすすめです。

株式会社JSHでは、“農園型”の業務を提供し、採用から定着までサポートする総合的なサービスをご提供しています。

障がい者雇用に関する専門的なノウハウを活かしてトラブルを未然に防ぎ、職場定着率の高い雇用の実現をお手伝いします。

トラブルにお悩みの企業様は、ぜひ一度ご連絡ください。

---------------------------------------------------

▼JSHの障がい者雇用支援サービスについて詳しくはこちら

地方の農園を活用した障がい者雇用支援サービス『コルディアーレ農園』

---------------------------------------------------

4.まとめ

この記事では障がい者雇用におけるトラブル実例と、それらを防ぐためのポイントを解説しました。

まずは定期的な面談や社内理解の促進を行い、障がい者が働き続けやすいような環境作りを進めてみるのがおすすめです。

自社内での改善が見込めない場合や、障がい者雇用について一からサポートを受けたいという企業様は、

ぜひ株式会社JSHへご相談ください。

---------------------------------------------------

▼JSHの障がい者雇用支援サービスについて詳しくはこちら

地方の農園を活用した障がい者雇用支援サービス『コルディアーレ農園』

---------------------------------------------------

おすすめ記事

-

2025年7月7日

autorenew2025/07/07

【2025年最新】特定求職者雇用開発助成金の5つのコースと申請方法

「人手不足ではあるものの、採用や育成にかかるコストがネックになっている。助成金を調べていたところ“特定求職者雇用開発助成金”が目にとまったけれど、活用できるのか?」 「障がいのある方の雇用に活用できる助成金を調べていたら […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

地方創生2.0とは?1.0との違いや基本的な考え方を全解説

「ニュースで”地方創生2.0”という言葉を耳にした。企業として、どうやって携わっていくのか気になる」 「2025年から国が地方創生2.0に取り組むようだけど、企業としては何かするべき?どのようなことが求められるの?」 昨 […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

【2025年最新】障がい者雇用の除外率制度|雇用すべき人数がわかる早見表・計算も解説

「障がい者雇用における除外率の一覧を見たい」 「除外率の一覧を確認したうえで、確実に法定雇用率の達成を目指したい」 2025年4月より、除外率が適用される業種や適用率が変更されたこともあり、このようにお考えなのではないで […]

詳細を見る