コラム詳細

2024/07/30

autorenew2024/07/30

【2024年最新】障がい者雇用の現状と課題・企業が行う対策を解説

「障がい者雇用の現状は?障がい者雇用をしている企業は増えているのか?」

「障がい者雇用は今後どうなる?企業としてやるべきことは?」

2024年4月に民間企業の障がい者雇用における法定雇用率が2.5%に上がり、障がい者雇用の現状はどうなのか?どのような企業も障がい者を雇用しているのか?気になっている方は多いのではないでしょうか。

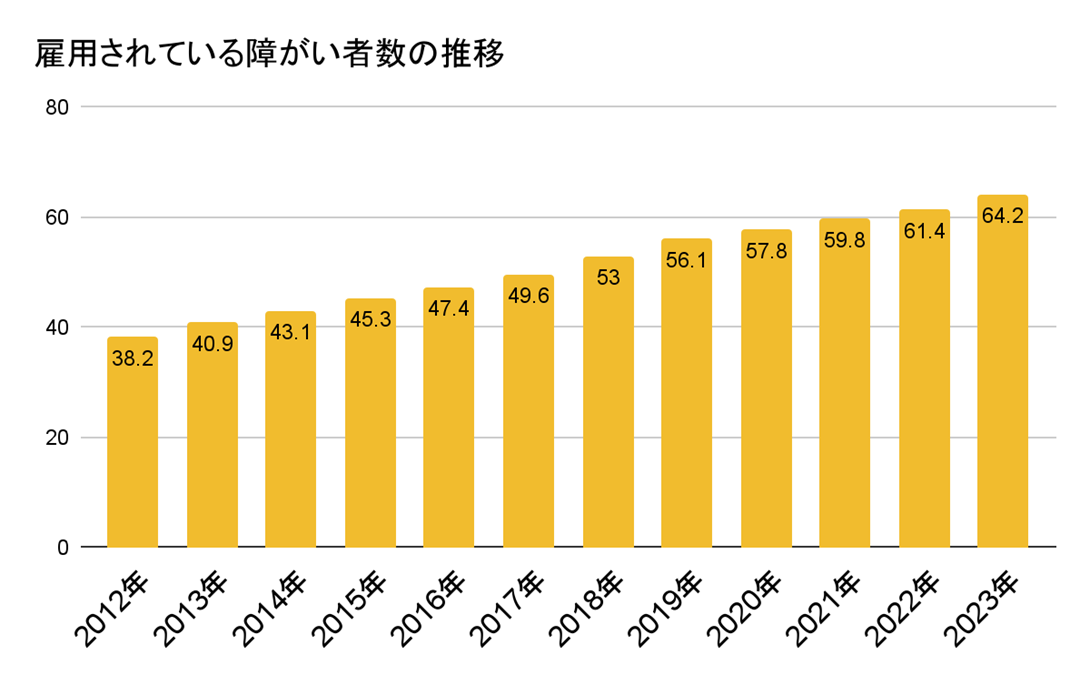

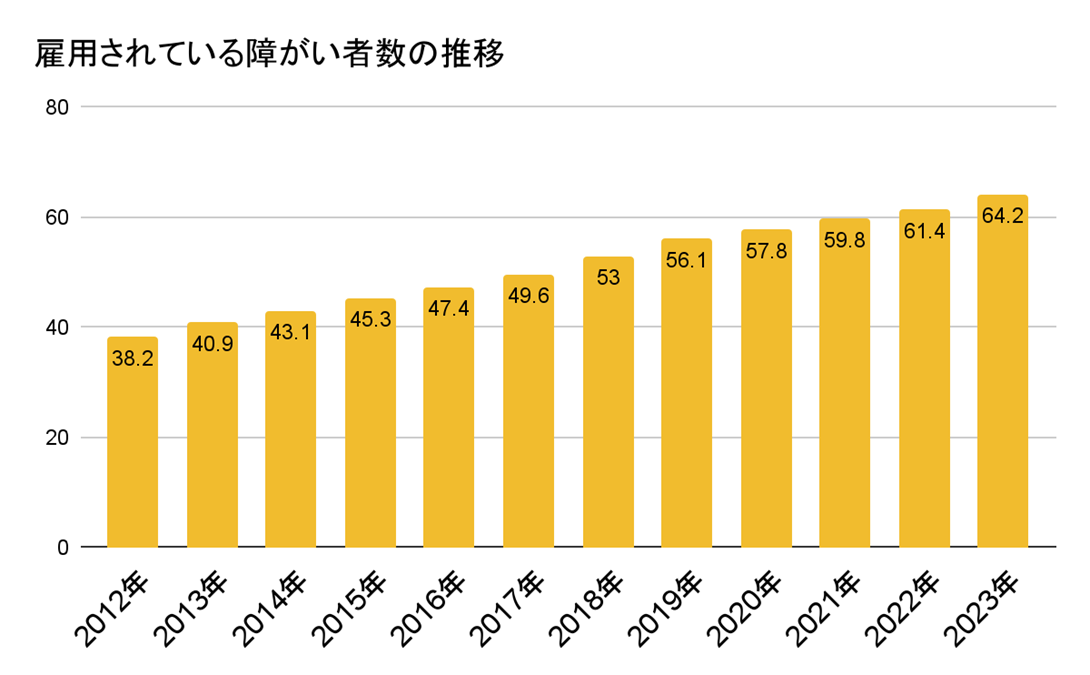

厚生労働省が公表している「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、2023年6月時点での障がい者雇用数は 642,178人です。

20年連続で障がい者雇用者数は上昇し続けており、障がい者雇用が拡大し続けております。

今後も障がい者雇用は拡大していくと考えられ、企業にとって障がい者雇用が当たり前になる日は近いでしょう。

今はまだ障がい者雇用をしていない、もしくは法定雇用率を達成していないかもしれませんが、今後は「障がい者を雇用していない」ということは通用しなくなるかもしれません。

だからこそ障がい者雇用の現状を理解して、障がい者と企業の双方が生き生きと働けるよう、どのような対策を取るべきか考えることが重要です。

この記事では最新の障がい者雇用の現状と課題、今後の対策方法をまとめてご紹介します。

とくに障がい者雇用の現状では「身体障がい・知的障がい・精神障がい」と障がいの種類別にまとめているので必見です。

最後まで読めば障がい者雇用の現状が理解でき、どのような対策を取るべきか判断できるようになります。

障がい者雇用率が上がり、焦りを感じている方もいるかと思いますが、まずは現状を正しく理解して何をすればいいのか考えてみましょう。

【目次】

1. 【2024年最新】障がい者雇用の現状を解説

2. 身体障がい者の雇用現状

3. 知的障がい者の雇用現状

4. 精神障がい者の雇用現状

5. 障がい者雇用の現状から見えてくる課題

6. 障がい者雇用が当たり前になる日は近い!企業としてできる対策は早めにやろう

7. 障がい者雇用に向けて企業が今後行うべき5つの対策

8. まとめ

2023年6月時点の障がい者雇用数は過去最高を更新し、障がい者の雇用は拡大しつつあります。

まずは障がい者雇用の最新の現状をまとめたので、2024年時点の障がい者雇用の現状をチェックしてみてください。

| 障がい者雇用の現状 |

| ・身体障がい者の雇用率が高い傾向がある

・障がい者の平均給与は約17.3万円で過去最高を達成している ・企業の法定雇用率の達成度は50.1%に留まっている |

1-1.身体障がい者の雇用率が高い傾向がある

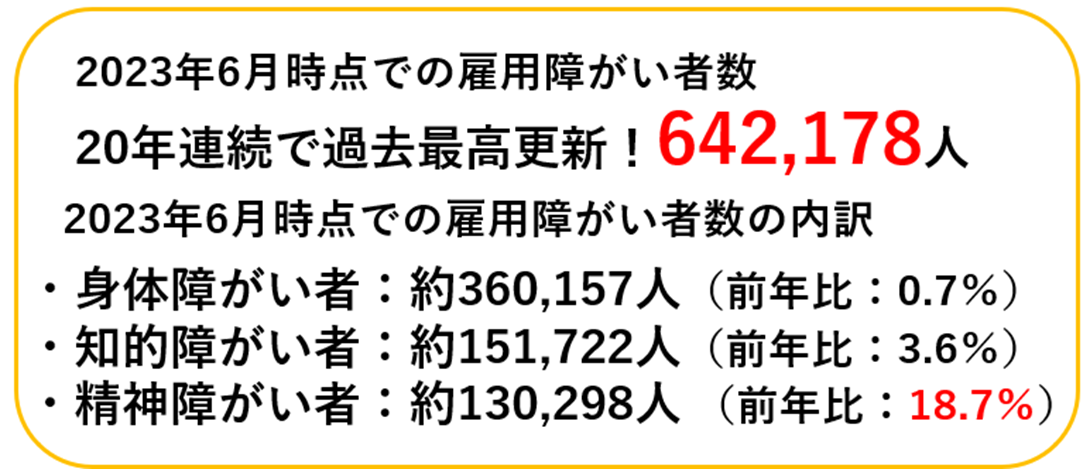

厚生労働省が公表している「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、2023年6月時点での障がい者雇用数は 642,178人です。

過去10年の雇用障がい者数を見ると右肩上がりに増えており、民間企業での障がい者雇用が拡大しつつあることが分かります。

2023年の民間企業での雇用障がい者の内訳を見てみると身体障がい者が約36万人、知的障がい者が約15.1万人、精神障がい者は約13万人です。

身体障がい者の雇用者数が最も多く、精神障がい者とは2倍以上の差が生まれています。

実は身体障がい者の雇用者数の高さは今に始まったことではなく、過去20年間継続して最も高くなっています。

注目するべきは、精神障がい者の雇用数の伸び率です。

前年度18.7%と伸び率が高く、積極的な雇用促進が図られていることが伺えます。

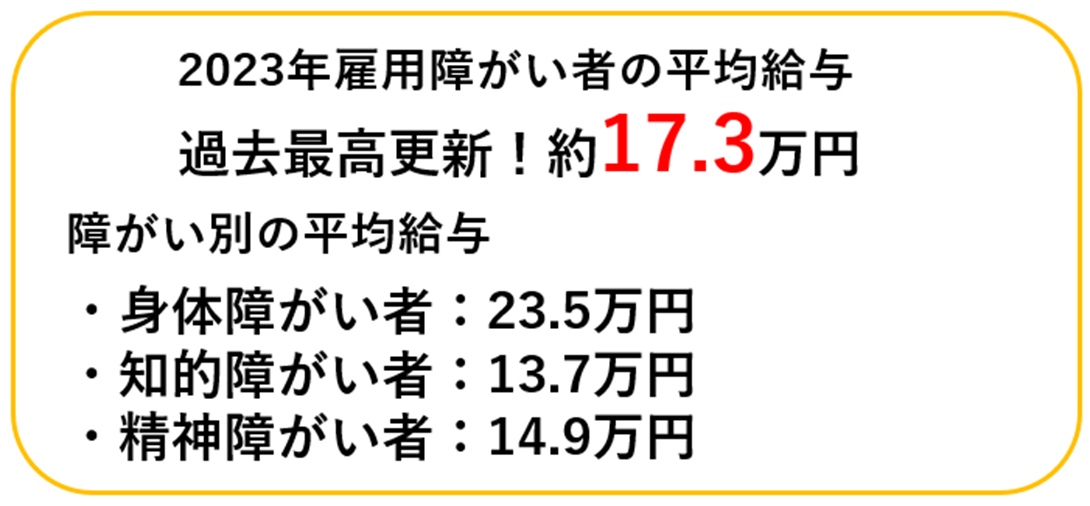

1-2.障がい者の平均給与は約17.3万円で過去最高を達成している

障がい者雇用の拡大に伴い、障がいの給与も上昇しています。

2023年の障がい者の平均給与は、約17.3万円と過去最高を更新しています(週所定労働時間別平均賃金の場合)。

ただし、障がい別に見ると身体障がい者と知的障がい者・精神障がい者の平均給与には約10万円の差があります。

※週所定労働時間別平均賃金・超過勤務手当を含む

参考:厚生労働省職業安定局「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」

この背景には正社員雇用率や勤務時間など、雇用形態や仕事内容の差があると考えられます。

例えば、身体障がい者は無期契約での正社員雇用率が高いですが、知的障がい者や精神障がい者はパートやアルバイト形態が多いです。

雇用形態が異なると勤務できる時間や給与体系が変わるため、平均給与に影響を及ぼすでしょう。

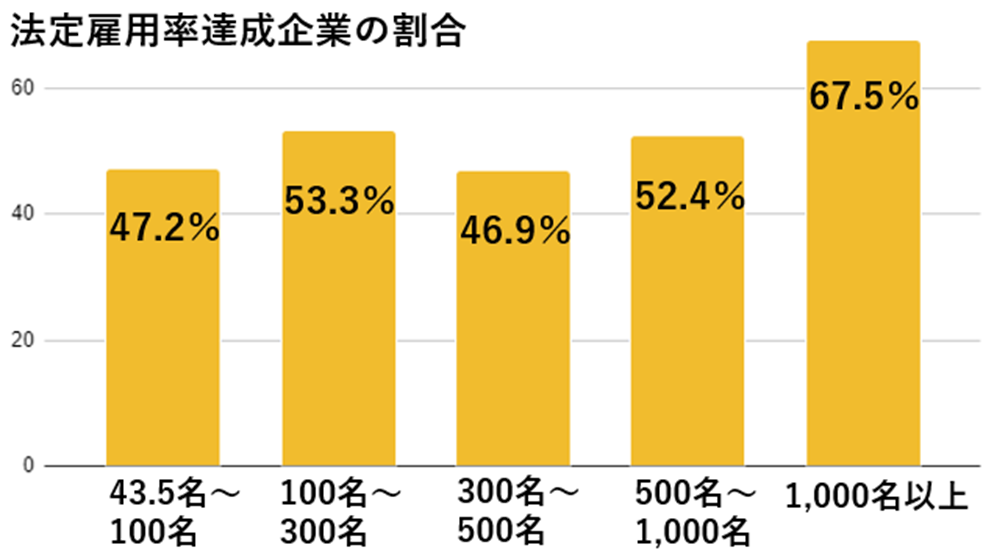

1-3.企業の法定雇用率の達成度は50.1%に留まっている

2023年の民間企業での法定雇用率達成度は、50.1%に留まっています。

とは言え前年度と比較すると、企業規模問わず法定雇用率の達成度が上昇しています。

※2023年の法定雇用率のため、2.3%で算出しています

参考:厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」

法定雇用率とは「従業員を40人以上雇用している事業主は、障がい者を1人以上雇用しなければならない※2024年4月以降」と障害者雇用促進法で定められた義務のことです。

現状は法定雇用率の対象となる民間企業の約2社に1社が雇用率を達成している状態です。

「5-1.法定雇用率を満たせない企業が一定数ある」で解説していますが、法定雇用率を満たせないとペナルティがあるので法定雇用率の達成は障がい者雇用の大きな課題となっています。

法定雇用率については下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

障がい者の法定雇用率は2.5%|自社は影響を受ける?判定方法を解説

障がい者雇用の全体像を把握できたところで、ここからは障がい別の雇用の現状を紹介します。

まずは身体障がい者の給与や雇用形態、就いている職業などを見ていきましょう。

身体障がい者の雇用の現状や課題が把握できるので、参考にしてみてください。

| 身体障がい者の現状 | |

| 1ヶ月の平均給与 | 235,000円(超過勤務手当を含む) |

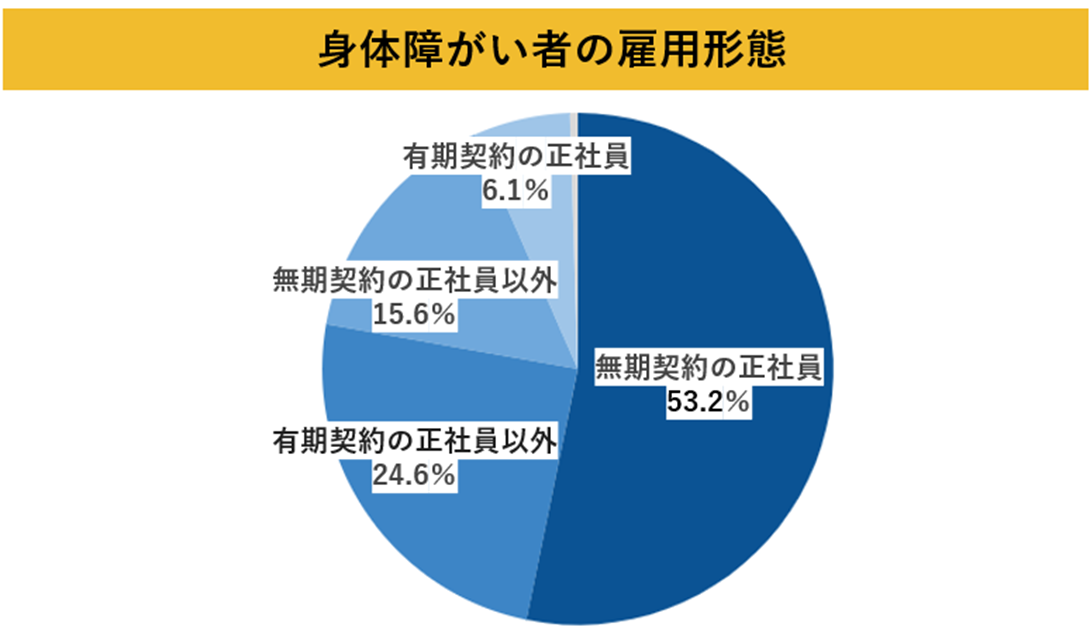

| 無期契約の正社員 | 53.2% |

| 平均勤続年数 | 12年2ヶ月 |

| 身体障がい者が従事している職業 | 事務的作業が最も多い |

| 雇用者の年齢層 | 約60%が50歳以降 |

| 【身体障がい者とは】

先天的または後天的(病気や事故の後遺症などで)身体機能の一部に障がいがあること 視覚障がい・聴覚障がい・肢体不自由・内臓の障がいなど |

2-1.給与と雇用形態

参考:厚生労働省職業安定局「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」

身体障がい者は、無期契約の正社員が53.2%と正社員で雇用されている割合が高いです。

正社員の一般的な労働時間となる1週間に30時間以上働けているケースが75.1%で、障がいのない社員と同じように働けているケースが多いことが分かります。

そのため、1ヶ月の平均給与は235,000円(超過勤務手当を含む)と、自立して生活できる程度の収入を得られることが多いです。

また、平均勤続年数は12年2ヶ月で、継続的に勤務できる身体障がい者が多いことも分かります。

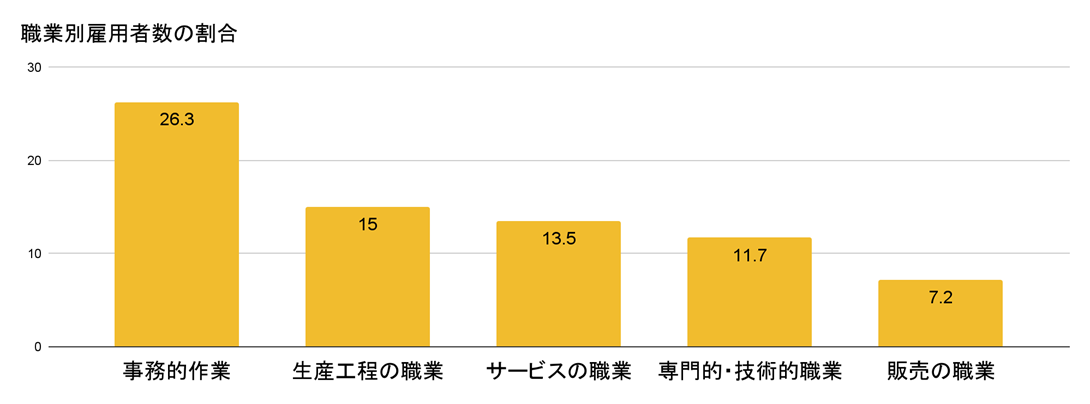

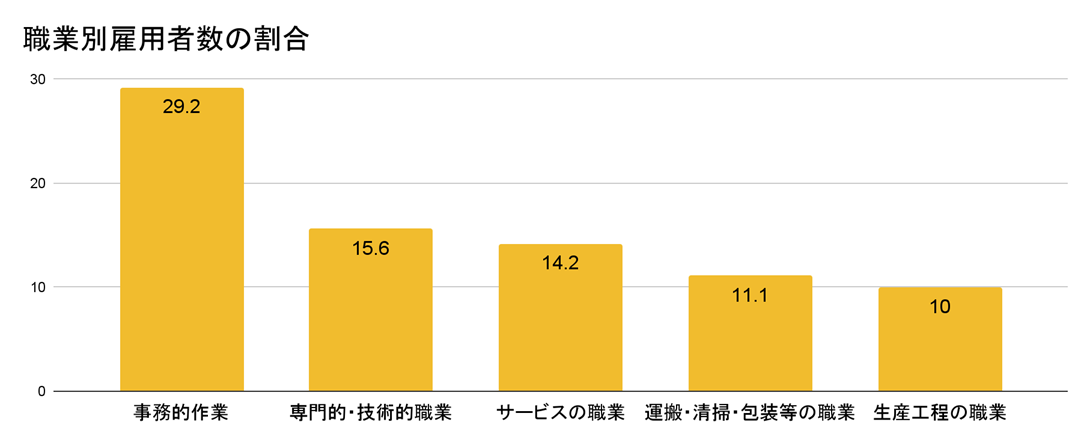

2-2.勤務している職業では「事務的作業」が多い

参考:厚生労働省職業安定局「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」

身体障がい者が従事している職業は、事務的作業が多いです。

| 【事務的作業の例】

・企業での一般的な事務業務 ・コールセンターやヘルプデスクでの電話応対 ・営業アシスタント |

事務的作業はデスクワークが中心なので、身体に負担のかかる移動や体を使った労働が少ない傾向があります。

身体障がいの種類や度合いにもよりますが、身体への負担が少ない分働きやすい職業だと考えられるでしょう。

事務的作業の他には、製品の組み立てや製造工程の監視などを行う製造工程の職業や飲食店やスーパーなどで接客を行うサービスの職業に従事している身体障がい者も一定数います。

障がい者の仕事の現状については下記の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

【2024年最新】障がい者に向いている仕事・探し方・雇用形態まとめ

| 【身体障がい者が抱える障がい者の種類】

「令和5年度障害者雇用実態調査報告書」によると、仕事をしている身体障がい者が抱える障がいは肢体不自由(35.4%)と内部障害(30.6%)が多くなっています。

どちらの障がいも制限はありますが、企業が必要な配慮や介助を行うことで仕事がしやすい環境を整えられるでしょう。 |

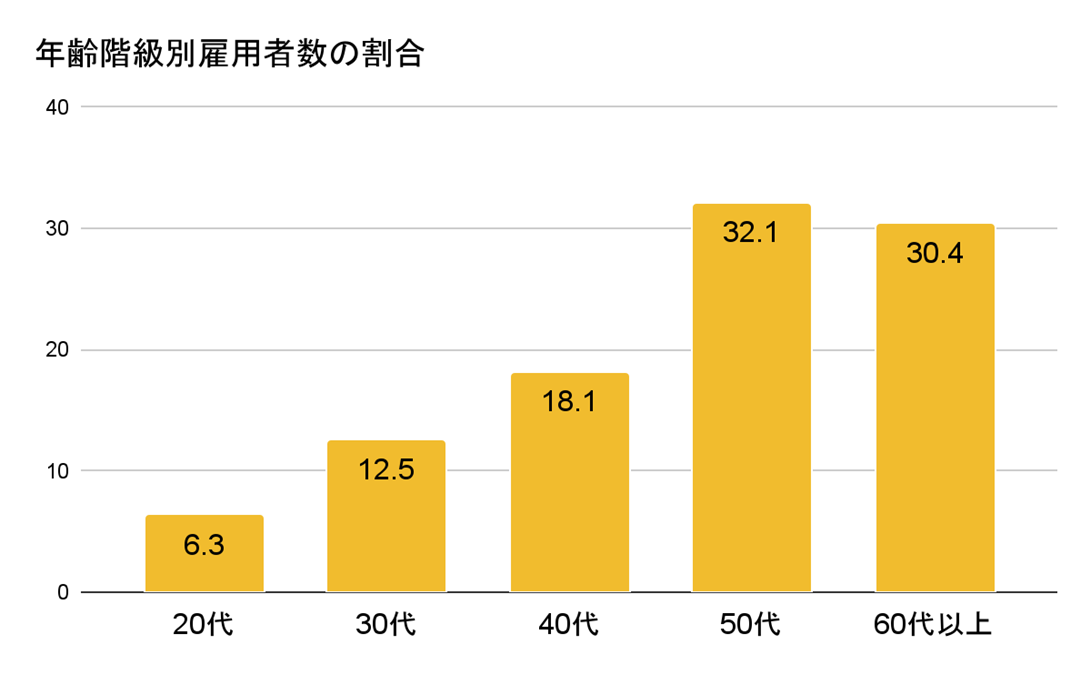

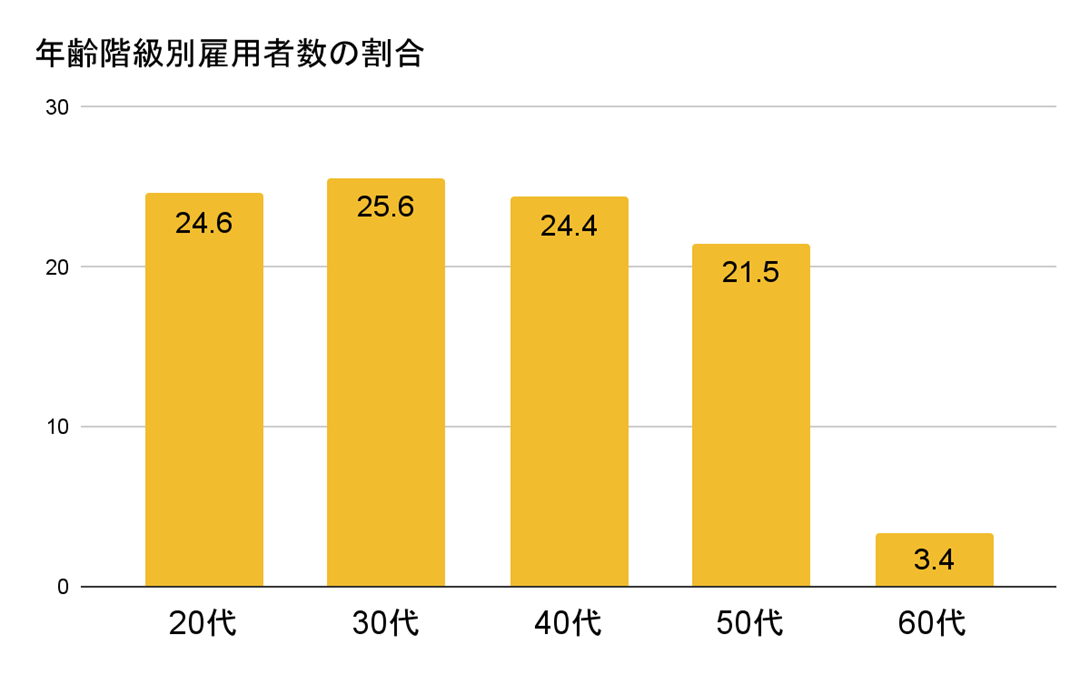

2-3.就労者の高齢化が進んでいる

参考:厚生労働省職業安定局「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」

身体障がい者の雇用は、他の障がい者よりも高齢化が進んでいる点が大きな課題です。

年齢階級別の雇用者数の割合を見ると、約60%が50歳以降に該当しています。

中でも65歳以上が17.4%を占めており、働く身体障がい者の高齢化が顕著に表れています。

身体障がい者を雇用したい需要は一定数あるものの、今後は高齢の身体障がい者を雇用できる基盤を整える必要があるでしょう。

続いて、知的障がい者の雇用の現状をご紹介します。

どのような傾向があるのか理解するためにも、参考にしてみてください。

| 知的障がい者の現状 | |

| 1ヶ月の平均給与 | 137,000円(超過勤務手当を含む) |

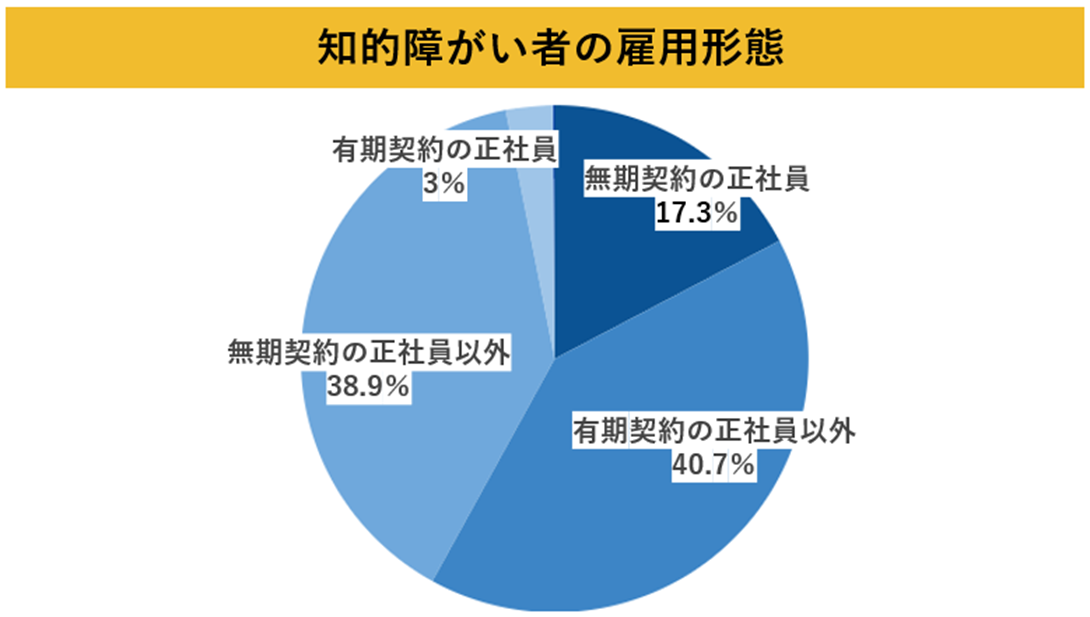

| 無期契約の正社員 | 17.3% |

| 平均勤続年数 | 9年1ヶ月 |

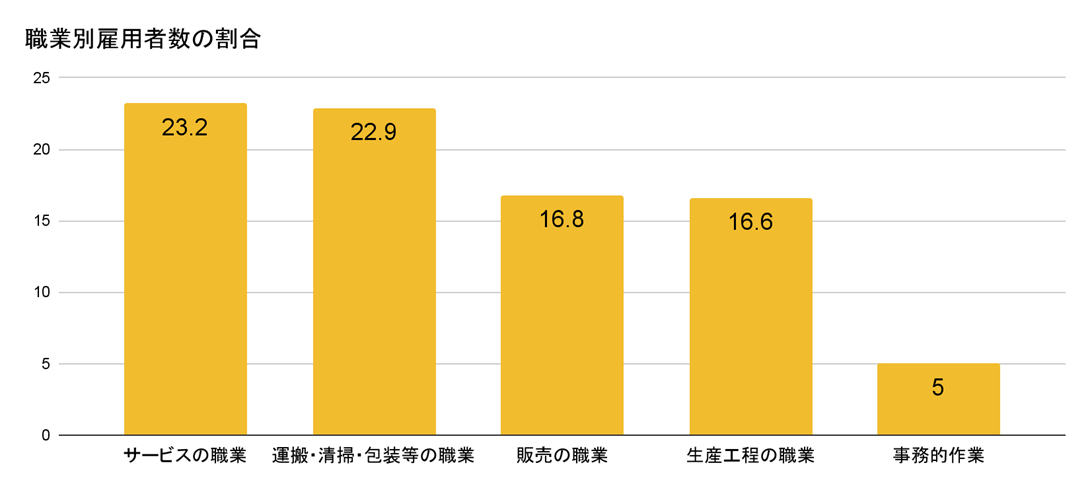

| 身体障がい者が従事している職業 | サービス業が最も多い |

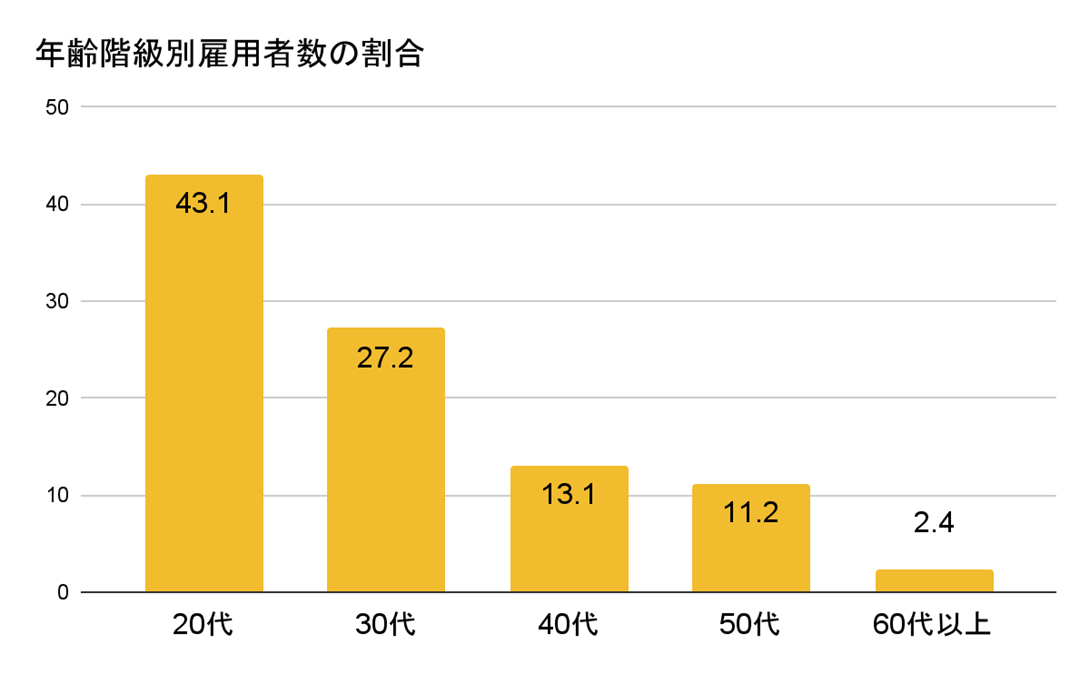

| 雇用者の年齢層 | 20代の雇用割合が43.1% |

| 【知的障がい者とは】

概ね18歳頃までの発達期に脳に何らかの障がいが発生して「考える・理解する・感情をコントロールする・話す」などの障がいがあり社会生活への適応能力に課題を持っております |

3-1.給与と雇用形態

参考:厚生労働省職業安定局「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」

知的障がい者は、無期契約の正社員が17.3%と身体障がい者と比較して少ないです。

有期契約の正社員や無期契約の正社員以外(パートなど)が主流な雇用形態となっており、期限のない正社員として働くハードルを感じられます。

一方で、1週間に30時間以上働く知的障がい者は64.2%と過半数を超えています。

1ヶ月の平均給与は137,000円(超過勤務手当を含む)と、身体障がい者に比べて低い傾向があります。

また、平均勤続年数は9年1ヶ月で、継続が難しいケースがあることも伺えます。

3-2.勤務している職業では「サービス業」が多い

参考:厚生労働省職業安定局「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」

知的障がい者が従事している職業は、サービス業が多いです。

| 【サービス業の一例】

・レストランやお弁当などの料理を作る ・クリーニングの仕事をする |

企業が雇用している知的障がい者の81%は重度以外の障がいなので、支援は必要なものの簡単なコミュニケーションやパターン化された作業なら無理なくできる傾向があります。

そのため、料理を作るなどのサービス業の割合が高くなっていると考えられるでしょう。

サービス業に次いで、運搬や清掃などの職業や店舗で接客をする販売の職業の割合が高くなっています。

3-3.就労者は30歳以下が多い

参考:厚生労働省職業安定局「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」

知的障がい者は、20代の雇用割合が43.1%と高くなっています。

知的障がいは発達期に分かるものなので、発達期以降に新たに知的障がいになる層がいないためです。

身体障がいや精神障がいは30代や40代で発症することもありますが、知的障がいの場合が発達期には把握できています。

そのため、比較的若い年齢層から社会に出て働く選択肢がしやすく、他の障がいより若い世代の雇用率が高い傾向があります。

最後に、精神障がい者の雇用の現状をご紹介します。

精神障がい者の雇用者数は増えているものの、定着率の低さが課題になっています。

どのような現状があるのか、参考にしてみてください。

| 精神障がい者の現状 | |

| 1ヶ月の平均給与 | 149,000円(超過勤務手当を含む) |

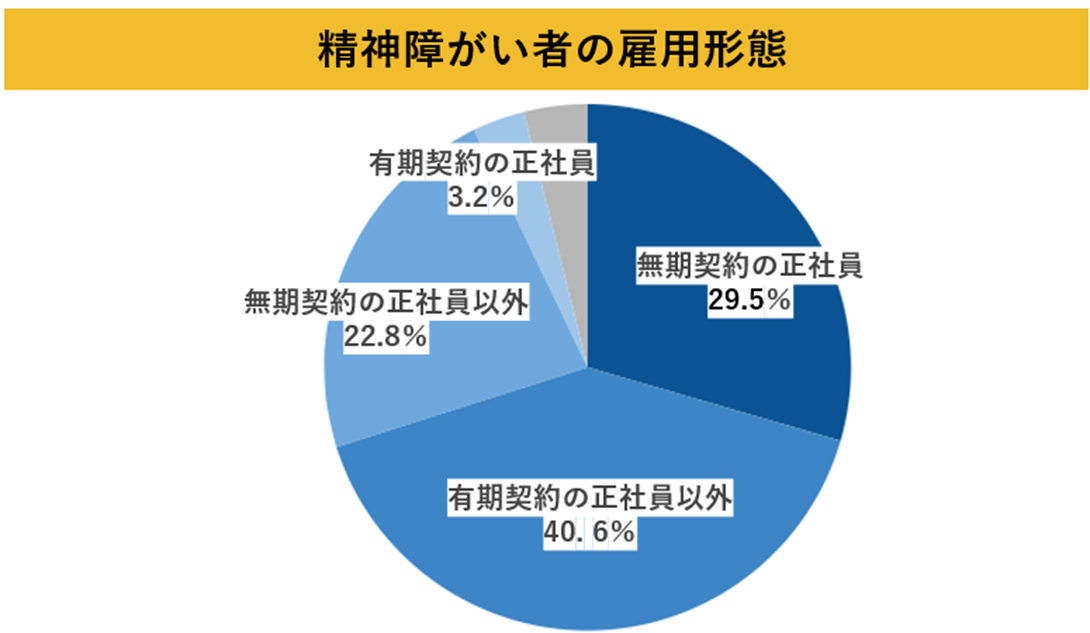

| 無期契約の正社員 | 29.5% |

| 平均勤続年数 | 5年3ヶ月 |

| 身体障がい者が従事している職業 | 事務的作業が最も多い |

| 雇用者の年齢層 | 20代~50代までまんべんなく企業に雇用されている |

| 【精神障がい者とは】

様々なストレスやダメージが脳に悪影響を与えて、精神的な異常をもたらす。気分の落ち込みや幻覚、依存症など日常生活を脅かす多様な症状が現れるところが特徴 |

精神障がい者の雇用の課題や改善策は下記の記事で紹介しているので、参考にしてみてください。

精神障がい者雇用とは|6つの現状・課題と対策・必要な対応まで解説

4-1.給与と雇用形態

参考:厚生労働省職業安定局「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」

知的障がい者の無期契約の正社員割合は29.5%です。

有期契約の正社員以外(パートなど)の割合が高く、期限のない正社員として雇用されているのは全体の約3割にとどまっています。

一方で、1週間に30時間以上働くの精神障がい者は56.2%と過半数を超えています。

1ヶ月の平均給与は149,000円(超過勤務手当を含む)と、身体障がい者に比べて低い傾向があります。

また、平均継続年数は5年3ヶ月と他の障がいよりも低く、継続して勤務できる関係の構築やサポートが課題となっています。

4-2.勤務している職業では「事務的作業」が多い

参考:厚生労働省職業安定局「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」

精神障がい者が従事している職業は、事務的職業が多いです。

| 【事務的作業の一例】

・企業での一般的な事務業務 ・コールセンターやヘルプデスクでの電話応対 ・出荷・受荷係の事務作業 |

民間企業に雇用されている精神障がい者の43%は精神障害者保健福祉手帳の3級、35.5%が2級取得者です。

3級や2級は個人差はあるものの、日常生活に制限はあるものの周囲の理解を得ながら仕事ができる範囲だと考えられています。

事務的作業は自分のペースで休憩を取りながら取り組めるため、精神障がい者が従事しやすい側面があります。

事務的作業に次いで専門的な技術を要する専門的・技術的職業やサービスの職業に就くケースも見受けられます。

4-3.就労者は20代~50代が中心

精神障がい者は他の障がいと異なり、20代~50代までまんべんなく企業に雇用されています。

細かく見ると51歳~54歳の層が15.7%と最も高くなっていますが、他の年代と大きな差はありません。

精神障がい者数そのものが20代~50代の層が厚いため、雇用できる年齢層も20代~50代が多くなっていると考えられます。

障がいの種類ごとの雇用の現状が把握できたところで、障がい者雇用の現状から見えてくる課題を紹介します。

障がい者雇用を推進するにあたり、どのような課題があるのか確認しておきましょう。

| 障がい者雇用の現状から見えてくる課題 |

| ・法定雇用率を満たせない企業が一定数ある

・都市部と地方では雇用機会に大きな差がある ・障がい者雇用後の定着率が低い |

5-1.法定雇用率を満たせない企業が一定数ある

「1-3.法定雇用率の達成度は50.1%に留まっている」でも触れたように、2023年時点では法定雇用率達成の対象となる民間企業の約2社に1社が雇用率を満たせていない状態です。

法定雇用率の達成は義務なので、満たせないまま放置すると下記のリスクにつながります。

| 法定雇用率を満たせない場合のリスク | |

| 納付金を納めなければならない | 不足する障がい者数1人につき月額5万円の「障害者雇用納付金」を納付しなければならない(常用労働者が100人を超える場合) |

| ハローワークの行政指導を受ける | ・法定雇用率を達成するために「障がい者の雇入れに関する計画」作成を命じられる

・実雇用率が全国平均よりも下回っている・不足数が10人以上の場合は「特別指導」の対象になる |

| 改善されない場合は企業名が公表される | 特別指導を受けても改善されない場合は企業名や本社所在地、代表者名が広く公表される |

企業におけるダイバーシティやDEI、SDGsの取り組みが注目される中で障がい者の法定雇用率未達成が広く公表されると、企業のイメージダウンや企業価値の低下につながる可能性があります。

しかし「今まで障がい者雇用をしたことがなく社内環境が整えられない」「障がい者雇用の進め方が分からない」という声があるのも事実です。

法定雇用率を満たすために、各企業が障がい者雇用の知見を深め安全に労働できる環境を整備することが課題となっています。

法定雇用率のカウント方法は下記の記事で詳しく解説しています。

「自社では何人障がい者雇用をすれば法定雇用率を達成できるのか」確認するためにも、参考にしてみてください。

【2024年最新】障がい者のカウント方法を解説!計算式と早見表付

5-2.都市部と地方では雇用機会に大きな差がある

障がい者雇用を進めたくても、都心部と地方では雇用機会に大きな差があります。

一例として都心部と地方では、下記のように障がい者数と雇用機会率に大きな差があるのが現状です。

| 項目 | 障がい者数 | 想定就労可能人数の障がい者雇用機会率 |

| 都市部 | 771,472人 | 84.7% |

| 地方 | 72,763人 | 11.3% |

| 都市部と地方の差 | 698,709人 | 73.4% |

| 地域差によって生まれる課題 | |

| 都市部の企業 | ・障がい者雇用をしたくても障がい者不足で雇用できない

・都市部は大手企業が集中しているので法定雇用率が高く障がい者の採用競争が起きてしまう |

| 地方の障がい者 | ・働きたい意欲はあるものの雇用先がない

・障がいがあるので住み慣れた地域から離れて就労しにくい |

都市部では住まいの障がい者は多いものの障がい者雇用が 必要な企業が多いため、障がい者不足に陥ってしまいます。

一方で、地方に住む障がい者は就労意欲はあるものの雇用機会がなく、働きたくても働けない状況です。

都市部と地域の双方の課題を把握したうえで、都市部と地域のギャップを埋める施策が求められています。

| 【障がい者のテレワーク勤務にも課題が残る】

障がい者雇用の地域格差をなくす1つの方法として、テレワークがあります。 新型コロナウイルスの流行を機にテレワーク勤務をする障がい者が増えてきましたが、下記のようなテレワーク特有の課題が見えてきています。

・コミュニケーションが難しく意思疎通がしにくい ・障がい者が孤立感を抱きやすい ・業務の切り出し方が難しい

テレワークと活用して障がい者雇用を進めるには、テレワークに応じた対応方法を身につけることが必要でしょう。

障がい者のテレワーク雇用については下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

|

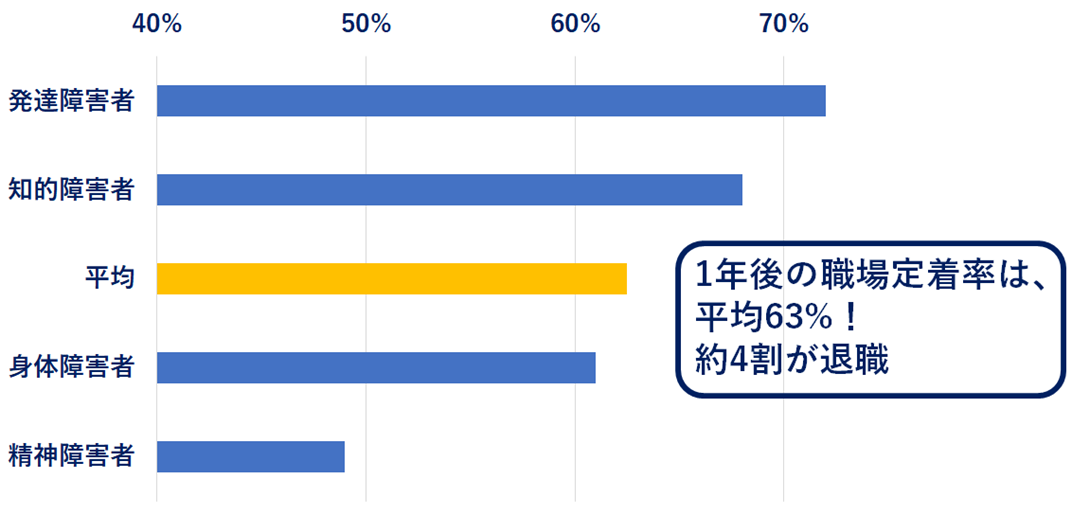

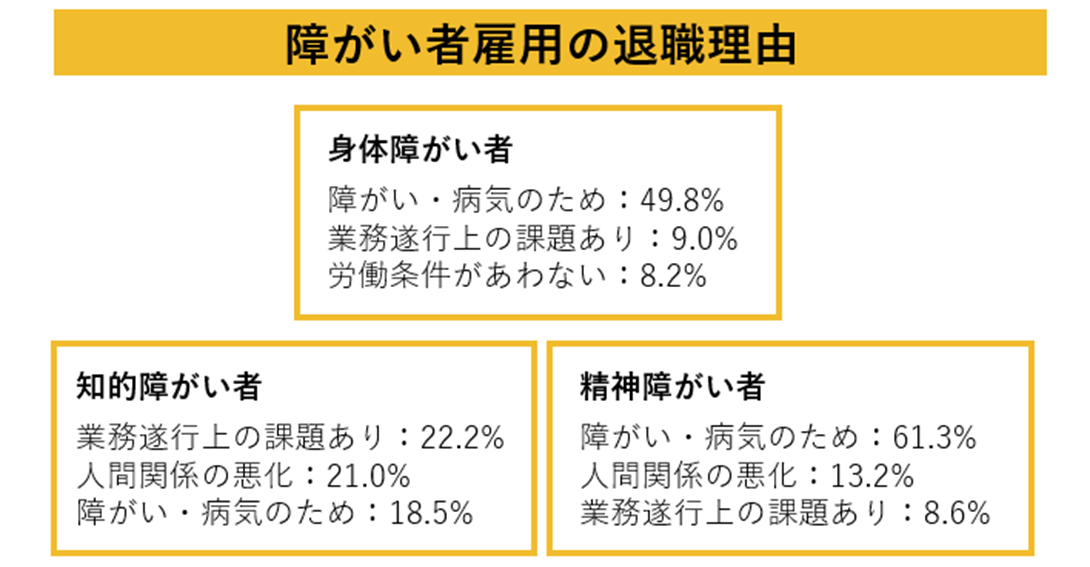

5-3.障がい者雇用後の定着率が低い

障がい者雇用では、障がい者の定着率の低さが課題になっています。

実は就職後1年時点の平均職場定着率は63%で、約4割が退職してしまう現状があります。

参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構『障害者の就業状況等に関する調査研究』

定着率が低いと採用活用を継続しなければならない、法定雇用率がなかなか満たせないなど企業にとっても悪循環になります。

| 【障がい者の定着率が低いと起こること】

・採用活用に費用と労力がかかる ・法定雇用率をなかなか満たせない ・雇用した障がい者へのオリエンテーションや研修を繰り返し実施しなければならない |

退職理由を見てみると障がいや病気による理由もありますが、業務をするうえでの課題や人間関係の悪化などもあがっています。

参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害のある求職者の実態調査中間報告」

障がい者の定着率を高めるためには、仕事内容のミスマッチを防ぐ、コミュニケーション方法を工夫するなど企業側の取り組みも必要になってくるでしょう。

6.障がい者雇用が当たり前になる日は近い!企業としてできる対策は早めの対策が必要

ここまで障がい者雇用の現状と課題をお伝えしてきました。

ここ数年で障がい者雇用数は拡大しているものの、雇用方法の工夫や雇用後の定着に課題が残ります。

ここで「障がい者雇用は難しい」と立ち止まるのではなく、企業としてできる範囲から取り組んでいくことが重要です。

なぜなら、下記の3つの視点で「障がい者雇用が当たり前になる日」は近づいているからです。

| 障がい者雇用が当たり前になる日が近い3つの理由 | |

| (1)今後も法定雇用率は上昇し続ける見込み | ・2024年4月に法定雇用率は2.5%になったが、2026年には2.7%に上昇する見込み

・今は法定雇用率対象外の企業も今後は対象になる可能性がある ・現在法定雇用率対象の企業は今後は更に雇用促進が求められる |

| (2)労働者人口が減少している | ・少子高齢化に伴い労働者人口が減少している

・今後は障がい者も社会の一員として活躍してもらう必要がある |

| (3)ダイバーシティやESG経営の推進 | ・昨今は多様な人材が生き生きと活躍できる企業が評価されている

・障がい者が活躍できる企業づくりはステークホルダーへのアピールポイントになる |

障がい者の法定雇用率は、今後も上昇する見込みです。

今は対象外の企業でも今後が対象となる可能性があり、今のうちから障がい者雇用への理解を深めておく必要があるでしょう。

また、昨今は企業の財務情報だけでなく、非財務情報の価値が高まっています。

障がい者雇用に積極的に取り組み多様な人材が生き生きと働ける環境を整えることで、消費者や投資家へのアピールポイントになるでしょう。

このように、障がい者雇用を他人事として捉えるのではなく、企業が当たり前に取り組むべきことと捉えることが重要です。

障がい者雇用が当たり前になる日がいつ来てもいいように、企業ではどのような対策ができるのでしょうか?

ここでは、障がい者雇用に向けて企業が行うべき対策を紹介します。

「障がい者雇用は何から始めるべきか分からない」「障がい者雇用に課題がある」という場合に参考になる対策ばかりなので、チェックしてみてください。

| 障がい者雇用に向けて企業が今後行うべき5つの対策 |

| ・障がい者雇用への理解を深める

・障がい者採用時にミスマッチを防ぐ ・障がい者雇用のルールや制度を整える ・障がい者に任せる仕事を明確にする ・障がい者雇用を共に推進できる外部サービスの手を借りる |

7-1.障がい者雇用への理解を深める

まずは、障がい者雇用への理解を深めるところから始めましょう。

厚生労働省が公表している「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」によると、障がい者雇用をしない理由として「障がい者雇用のイメージが沸かない」「当該障がい者に適した業務がない」など、障がい者の雇用に関する知識がない声が多いです。

| 【障がい者雇用をしない理由】

・障がい者雇用について全くイメージが湧かないから ・障がい者の雇用管理のことがよく分からないから ・障がい者に適した業務がないから |

障がい者雇用についてよく分からないと避けていても雇用促進ができないため、下記のような点から知識を深めていきましょう。

| 【障がい者雇用の知識を深める方法】

・障がい者雇用に関する相談先に相談する ・障がい者雇用に関する法律を調べてみる ・既に障がい者雇用をしている企業に見学に行く ・社内に障がい者雇用推進チームを設置する |

親会社やグループ会社などで障がい者雇用をしている場合は、見学に行き話を聞いてみるとイメージを持てるようになります。

障がい者雇用に関して相談できる環境がない場合は、ハローワークや地域障害者職業センターなど相談できる施設を利用してみるといいでしょう。

自社では障がい者雇用は難しいと諦めるのではなく、まずは障がい者雇用ができるイメージを持つことが大切です。

障がい者雇用に関しての相談先は下記の記事で紹介しているので、参考にしてみてください。

障がい者雇用の相談先一覧|選び方から相談すべきことまで一挙解説

障がい者雇用に関する法律「障害者雇用促進法」については下記の記事で分かりやすくまとめているので、参考にしてみてください。

【2024年】障害者雇用促進法とは?押さえるべき改正内容も解説

7-2.障がい者採用時にミスマッチを防ぐ

障がい者を雇用する段階では、採用時にミスマッチを防ぐことが大切です。

「5-3.障がい者雇用後の定着率が低い」で触れた障がい者の退職理由からも分かるように、障がいの特性と業務内容が合わないと早期離職につながります。

社会全体の障がい者雇用者数は増え、今後は量から「雇用の質」のフェーズに移行しつつあります。

単に障がい者を雇用するのではなく障がい者と企業の双方が理解したうえで、働きやすい採用活動を行うことが重要です。

そのためには、下記のようなポイントを踏まえて採用活動を行うといいでしょう。

| 【ミスマッチを防ぐ採用活動のポイント】

・障がいのある方の特性や能力を客観的に判断するアセスメント(障がいのある方に傾聴を行い能力や特性を客観的に評価すること)を実施する ・看護師や産業医など有識者を含めて面談をする ・就職後の障がいがある方のサポート状況を確認する |

例えば、障がいのある方の特性や無理なくできる業務範囲は、履歴書だけでは理解できません。

産業医や看護師など有識者の視点で面談をして、自社の業務への適性や問題点を把握してもらうのも1つの方法です。

障がいがある方を雇用するときの面接のポイントは下記の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。

障がい者雇用の面接で確認・配慮すべき17項目とは?

7-3.障がい者雇用のルールや制度を整える

企業での障がい者雇用は、雇用がゴールではありません。

2024年4月より合理的配慮の提供が義務化された背景もあり、障がいがある方に必要な調整ができるよう社内のルールや制度を整えましょう。

ルールや制度を整えるうえで大切なのは、障がい者と企業が相互理解をしたうえで必要な調整を行うことです。

例えば、障がいのある方と他の社員を区別してルールや制度を作ることは、差別に該当する可能性があります。

また、障がいのある方の意思を確認しないで「長時間は働けない」「サポートは不要」などの判断をすることも好ましくありません。

| 好ましくないルールや制度の例 | ・障がい者と他の社員のルール・制度を区別する

・障がい者の意思を確認しないでルールを考える |

| 好ましいルールや制度の例 | ・障がい者の意思を確認したときに「筆記で質問をして欲しい」と要望があったため社内のルールに設定した

・障がい者から「温度調節が難しく制服着用ができない」と申し出があったので自由な服装で働いていいルールを設けた |

雇用する障がい者が決まっている場合は十分に話し合い理解を得たうえで、障がいのある方が必要とする調整ができるルールを検討しましょう。

障がい者雇用時に念頭に置いておきたい合理的配慮については下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

【2024年4月より義務化】合理的配慮の考え方や企業がすべきこと

| 【社員に対する障がい者への理解を深める研修も欠かせない】

障がい者雇用のルール・制度の策定と同時に実施したいのは、障がい者への理解を深める社員教育です。 障がい者雇用が当たり前となり多様性を受け入れながら仕事をするには、社員の理解も欠かせません。

しかし、今まで障がいのある方と働いたことのない社員にとっては「どのように接していいのか分からない」「コミュニケーションが取れない」などの課題を抱えやすいです。

障がい者への理解を深める研修やコミュニケーション方法の研修などを実施して、社員と障がい者の間に隔たりができない環境を整えましょう。 |

7-4.障がい者に任せる仕事を明確にする

障がい者雇用を推進するには、障がい者に任せる仕事を明確にしておくことが重要です。

もちろん障がいの特性により任せられる仕事は大きく変わりますが、どのような仕事なら無理なく取り組めそうか検討しておくといいでしょう。

障がい者に任せる仕事を見つけるには、下記のステップで業務の切り出しをしてみてください。

| 障がい者に任せる仕事を見つけるステップ | |

| (1)配属部署を決める | 障がいのある方を配属する部署を決める |

| (2)業務を洗い出す | 配属先の部署の業務を細かく洗い出す

例:事務の場合:電話対応・来客対応・オフィスの清掃・備品の補充・書類整理・書類作成・メール送受信・簡単な精算業務など |

| (3)タスクを細分化する | 障がいのある方に依頼できそうな業務を細分化する |

業務の細分化までできれば、自社にはどのような業務がありどの範囲まで依頼できそうか検討がつくでしょう。

例えば、マルチタスクが苦手な知的障がい者に業務を依頼する場合は、書類の整理の中でも順序よくファイリングするところまでを任せるなどの判断ができます。

このように、障がいのある方に任せる仕事の検討がつけば明確な指示ができ「思っていた範囲まで仕事ができていない」「指示ができないから仕事をしてもらえない」などのトラブルを回避できるでしょう。

障がい者雇用時の仕事の切り出し方やサポート方法は下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

【障がい者雇用】業務の切り出しの基礎知識|正しい方法とポイント3つ

7-5.障がい者雇用を共に推進できる外部サービスを利用する

障がい者雇用が当たり前となる時代は着実に近づいており、企業と障がい者が共に生き生きと活躍できる環境の整備が求められています。

とは言えここまで読み「少しハードルが高いな….」「社内にリソースがなくてなかなか進められないな..」と感じた担当者さまも多いでしょう。

自社のみでの障がい者雇用促進にハードルを感じる場合は、外部サービスの手を借りるのも一つの方法です。

| 【外部サービスの一例】

・サテライトオフィス:企業が雇用した障がい者が外部サービスのサポートを受けながらサテライトオフィスで働く ・農園:企業が雇用した障がい者が外部サービスのサポートを受けながら農園で働く ・在宅ワーク:企業が雇用した障がい者が外部サービスのサポートを受けながら在宅ワークで働く |

外部サービスを利用することで自社の人材不足や知識不足をカバーしながら、障がい者が働きやすい環境を共に構築できます。

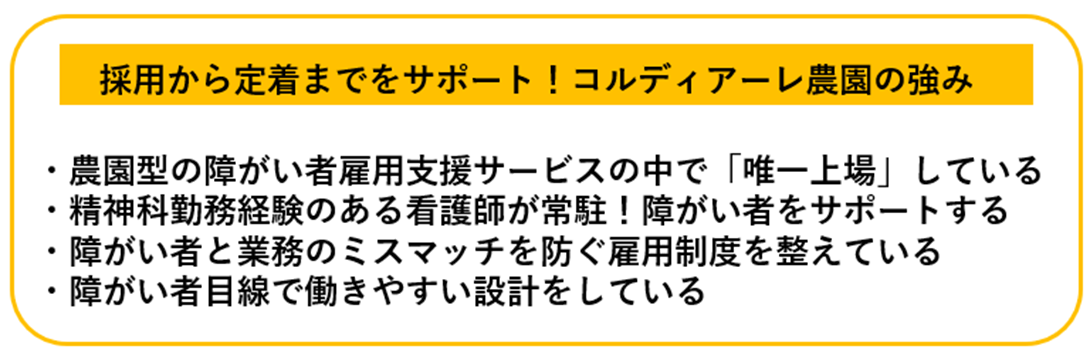

私たちJSHは「支援型」の農園型障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」を運営しています。

「コルディアーレ農園」は2024年7月時点で170社超えの企業さまに利用していただいています。

JSHが企業さまと伴走して、障がいのある方が安全に生き生きと活躍できる環境を整えます。

とくに農園型障がい者雇用支援サービスで唯一「精神科勤務経験のある看護師が常駐」している点は大きな強みです。

看護師だけでなくジョブコーチや介護福祉士、保健師など様々な資格保有者の判断を仰ぎながら、採用から定着までを一気通貫で支援します。

コルディアーレ農園の詳細が分かる資料は無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

8.まとめ

この記事では、障がい者雇用の現状を詳しく解説したうえで企業が行うべき対策を紹介しました。

最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇障がい者雇用の最新の現状は下記のとおり

・身体障がい者の雇用率が高い傾向がある

・障がい者の平均給与は約17.3万円で過去最高を達成している

・企業の法定雇用率の達成度は50.1%に留まっている

〇障がい者の種類ごとの雇用の現状は下記のとおり

| 身体障がい者の現状 | |

| 1ヶ月の平均給与 | 235,000円(超過勤務手当を含む) |

| 無期契約の正社員 | 53.2% |

| 平均勤続年数 | 12年2ヶ月 |

| 身体障がい者が従事している職業 | 事務的作業が最も多い |

| 雇用者の年齢層 | 約60%が50歳以降 |

| 知的障がい者の現状 | |

| 1ヶ月の平均給与 | 137,000円(超過勤務手当を含む) |

| 無期契約の正社員 | 17.3% |

| 平均勤続年数 | 9年1ヶ月 |

| 身体障がい者が従事している職業 | サービス業が最も多い |

| 雇用者の年齢層 | 20代の雇用割合が43.1% |

| 精神障がい者の現状 | |

| 1ヶ月の平均給与 | 149,000円(超過勤務手当を含む) |

| 無期契約の正社員 | 29.5% |

| 平均勤続年数 | 5年3ヶ月 |

| 身体障がい者が従事している職業 | 事務的作業が最も多い |

| 雇用者の年齢層 | 20代~50代までまんべんなく企業に雇用されている |

〇障がい者雇用の現状から見えてくる課題は下記のとおり

・法定雇用率を満たせない企業が一定数ある

・都市部と地方では雇用機会に大きな差がある

・障がい者雇用後の定着率が低い

〇障がい者雇用に向けて企業が今後行うべき対策は下記のとおり

・障がい者雇用への理解を深める

・障がい者採用時にミスマッチを防ぐ

・障がい者雇用のルールや制度を整える

・障がい者に任せる仕事を明確にする

・障がい者雇用を共に推進できる外部サービスの手を借りる

障がい者雇用は拡大しつつあり、障がい者雇用が当たり前になる日は近づいています。

障がい者雇用が必要となったときに焦らなくてもいいように、早い段階から障がい者を安定して雇用できる仕組みを整えておきましょう。

おすすめ記事

-

2025年7月7日

autorenew2025/07/07

【2025年最新】特定求職者雇用開発助成金の5つのコースと申請方法

「人手不足ではあるものの、採用や育成にかかるコストがネックになっている。助成金を調べていたところ“特定求職者雇用開発助成金”が目にとまったけれど、活用できるのか?」 「障がいのある方の雇用に活用できる助成金を調べていたら […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

地方創生2.0とは?1.0との違いや基本的な考え方を全解説

「ニュースで”地方創生2.0”という言葉を耳にした。企業として、どうやって携わっていくのか気になる」 「2025年から国が地方創生2.0に取り組むようだけど、企業としては何かするべき?どのようなことが求められるの?」 昨 […]

詳細を見る

-

2025年7月3日

autorenew2025/07/03

【2025年最新】障がい者雇用の除外率制度|雇用すべき人数がわかる早見表・計算も解説

「障がい者雇用における除外率の一覧を見たい」 「除外率の一覧を確認したうえで、確実に法定雇用率の達成を目指したい」 2025年4月より、除外率が適用される業種や適用率が変更されたこともあり、このようにお考えなのではないで […]

詳細を見る