コラム詳細

2024/07/30

autorenew2026/01/05

障がい認定を受けるには自治体窓口へ!申請方法と条件を確認しよう

「障がい認定を受けるにはどうしたらいいの?」

「認定を受けるにあたって、申請方法や注意点を知っておきたい」

病気や事故による心身の不調があり、障がい認定を受けることを検討している方が、手続き方法やかかる費用について知りたくて、検索したのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、障がい認定を受けるには、まずはお住まいの自治体の障害福祉課などの窓口に相談するのが第一歩となります。

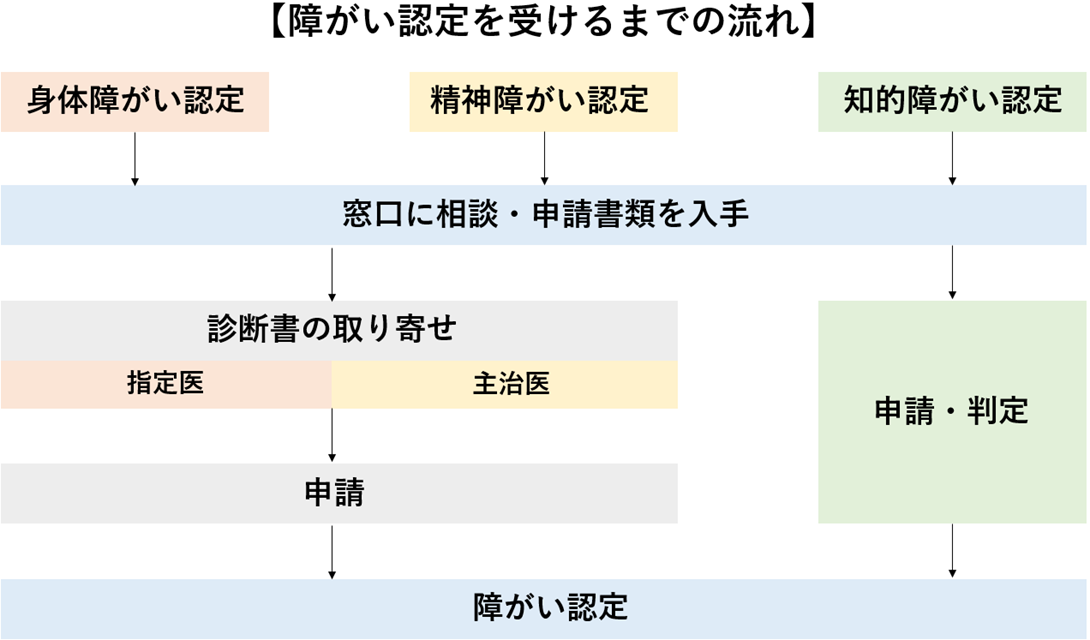

なぜなら、障がい認定には以下の3種類あり、あなたがどの障がい認定を受けるかによって、申請方法が異なるからです。

| ・身体障がい認定(身体障害者手帳が交付される)

・知的障がい認定(療育手帳が交付される) ・精神障がい認定(精神障害者保健福祉手帳が交付される) |

しかし、事前に3種類に共通する大まかな流れを掴んでおけば、現段階では障がい認定を受けると決め切れていない場合であっても、実際に障がい認定を受ける時に役立ちます。

障がい認定を受けるまでの流れは以下の通りで、申請にあたって費用は発生しません。

| 障がい認定を受けるまでの流れ |

| 1.自治体の窓口に相談して申請書類を入手する

2.診断書を取り寄せる(知的障がい認定の場合は判定を受ける) 3.申請書類一式を窓口に提出する 4.障がい者手帳が交付される |

ただし、障がい認定を受けるまでには最低でも1か月以上かかる上に、身体障がい・精神障がい認定において提出必須の診断書は全額自費となります。

そこで、スムーズかつ最小限の費用負担で障がい認定を受けられるように、以下のポイントを解説します。

| この記事のポイント |

| ・障がい認定を受けるには自治体の窓口に相談に行くのがおすすめである理由を解説

・障がい認定を受けるまでの流れを解説 ・障がい認定を受ける際の注意点3つを解説 ・障がい認定を受ける人からよくある質問を解説 |

納得した上で障がい認定を受けられるように、ぜひ最後まで読み進めていただけますと幸いです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 障がい認定を受けるには|自治体の窓口での相談が第一歩

2. 障がい認定を受けるまでの流れ

3. 障がい認定を受ける際の注意点3つ

4. 障がい認定を受ける前の人からよくある質問

5. まとめ

障がい認定を受けるには、まずは、あなたがお住まいの自治体にある障害福祉課などの窓口に相談しましょう。

そもそも障がいの認定には、「身体障がい」「知的障がい」「精神障がい」の3種類があり、どの障がい認定を受けるかによって、以下のように申請方法が異なるからです。

どの障がい認定であっても窓口は同じですが、市町村によって必要書類が異なる場合があります。

そのため、あなたの場合はどの障がい認定を受けられるのか、受けられる場合は何を用意すればいいのかを、自治体の窓口に相談するのが、障がい認定を受ける第一歩となるのです。

認定を受けると、身体障がいは身体障害者手帳、知的障がいは療育手帳、精神障がいは精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

3種類の障がい者手帳の特徴や違いについては、別記事「全3つの障害者手帳の種類を解説|身体・療育・精神の特徴一覧 」で詳しくご紹介しているので、ぜひご覧ください。

| 自治体の窓口以外に民間の支援団体へも相談もできる |

| お住まいの自治体の窓口以外に、民間の支援団体への相談もできます。

「〇〇(※お住まいの地域) 障がい者支援」で検索すると、さまざまな情報が見つかるでしょう。

障がい者ご本人やご家族ではなく、以下のように障がい者雇用にお悩みの企業の方は、JSHにご相談いただければと思います。

・従業員が障がい者になって、対応に戸惑っている人 ・初めて障がい者雇用の担当になった人 ・障がい者雇用を推進したいのに、上手くいかないと感じていると人

以下の画像をクリックすると、JSHの「障がい者雇用支援サービス徹底比較ガイド」を資料請求いただけます。

障がい者雇用に関する疑問がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

|

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

障がい認定を受けるには、まずはあなたがお住まいの自治体の窓口に相談して、あなたの障がいに応じた申請準備をすることが第一歩であるとわかったと思います。

スムーズかつ正確に障がい認定を受けるために、書類不備などは避けたいものです。

そこで、以下のように、申請書類を入手してから障がい者手帳が交付されるまでの流れをまとめました。

| 障がい認定を受けるまでの流れ |

| 1.自治体の窓口に相談して申請書類を入手する

2.診断書を取り寄せる(知的障がい認定の場合は判定を受ける) 3.申請書類一式を窓口に提出する 4.障がい者手帳が交付される |

身体障がい認定の場合は、必ず指定医に診断書・意見書を記入してもらわなければならないので、ぜひ参考にしていただければと思います。

2-1.自治体の窓口に相談して申請書類を入手する

1.障がい認定を受けるには│自治体の窓口での相談が第一歩でご紹介したように、まずは自治体の窓口に相談して、以下の申請書類を入手しましょう。

| ・交付申請書

・診断書・意見書(身体障害者手帳の場合のみ) |

ただし、申請の際の必要書類は自治体によって若干異なる場合があるので、窓口で申請書類を入手したときに、予め確認しておくと安心です。

本人が直接窓口に行くのが難しい場合は、インターネットで必要書類をダウンロードできる自治体も多いので、ホームページを確認しましょう。

家族や医療機関の職員による代理申請が可能な場合もあるので、まずは自治体の窓口に相談してみてください。

2-2.診断書を取り寄せる(知的障がい認定の場合は判定を受ける)

次に、診断書を取り寄せます。

療育手帳が交付される知的障がい認定の場合のみ、診断書ではなく、判定の実施が必要となるので、市町村窓口で予約を取った上で、判定を受けましょう。

障がい認定における診断書と判定について、詳しくは以下の通りです。

| 身体障がい認定 | 入手した「診断書・意見書」の用紙を指定医に記入してもらう |

| 知的障がい認定 | 診断書ではなく、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障がい者構成相談所で判定が行われるので、窓口で予約を取る |

| 精神障がい認定 | 主治医に診断書を作成してもらう

※精神障がいによる障害年金を受給している場合は、証明書の写しでも可 ※てんかん、発達障がい、高次機能障がいなどで精神科以外の科で診療を受けている場合は、その専門医の診断書でも可 |

身体障がい認定における指定医とは、認定を行うにあたって県知事が指定した医師のことで、窓口で確認できます。

それ以外の医師に診断書・意見書を記入してもらっても、障がい認定を受けることはできないので、身体障がい認定の場合は、必ず指定医に記入してもらいましょう。

なお、診断書を取り寄せても、記入日が提出日よりも古すぎると、障がい認定を受けられなくなる可能性があります。

自治体によりますが、申請書類一式を窓口に提出する日からさかのぼって、3か月~6か月以内の日付の診断書を求められることがほとんどです。

そのため、診断書を取り寄せたら、有効期限が切れないうちに、すぐに書類一式を提出しましょう。

| 障害年金の給付を検討しているなら診断書のコピーを取っておこう |

| 障がい者手帳の交付と同時に、障害年金の給付も検討しているなら、指定医に記入してもらった診断書・意見書のコピーを取っておきましょう。

障害年金の給付申請の際に、診断書・意見書のコピーを活用できるからです。

診断書作成費用は決して安くはないので、その都度作成してもらうと、負担が大きくなります。

障害年金の給付申請の際には、有効期限に注意して、コピーを活用しましょう。 |

2-3.申請書類一式を窓口に提出する

身体障がい認定・精神障がい認定の場合は診断書を取り寄せ、知的障がい認定の場合は判定を受けたら、申請書類一式を窓口に提出します。

自治体によって異なる場合がありますが、申請時の必要書類は、以下の通りです。

| ・交付申請書

・診断書(有効期限内のもの、知的障がい認定の場合は不要) ・印鑑(交付申請書を本人が記入すると、不要の場合もある) ・身元確認書類(マイナンバー記載の個人番号カードか、通知カード+運転免許証やパスポートなど)

【代理人が申請する場合】 ・代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など) ・代理人の身元確認書類 |

障がいの種類や程度によっては、必要書類が異なる場合があるので、事前に窓口に確認しておき、合わせて提出しましょう。

2-4.障がい者手帳が交付される

申請書類を提出後、審査が行われ、最低でも1か月以上経ってから、障がい者手帳が交付されます。

これほど時間がかかるのは、診断書の内容を医師に照会したり、等級認定に専門審査が必要になったりするからです。

場合によっては3~4か月かかる場合もあるので、障がい者手帳の申請をする際には、手続き期間が長いことを念頭において、申請しましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

障がい認定を受けるまでの流れがイメージできたことと思います。

さらに、障がい認定を受ける際に知っておきたい3つの注意点についてご紹介します。

| 障がい認定を受ける際の注意点3つ |

| ・障がい者手帳のサービスを活用したいなら早めに申請する

・診断書費用は全額自費だが補助が活用できる場合がある ・障がい認定を受けた後も更新が必要な場合がある |

知っておくと役立つ情報ばかりなので、ぜひ参考にしてみましょう。

3-1.障がい者手帳のサービスを活用したいなら早めに申請する

障がい認定によって障がい者手帳が交付されるまでに、最低でも1か月以上かかるので、障がい者手帳のサービスを活用したいなら、早めに申請するのがおすすめです。

障がい者手帳を所持していることで利用できるサービスには、以下のようなものがあり、毎日の生活に役立つだけでなく、積極的な社会参加にも繋がります。

| ・公共交通機関の料金割引

・公共施設の利用料割引 ・公共料金の減免 ・税金の優遇措置 ・医療費の助成 ・就労支援サービスの提供 |

同伴者も割引対象になるなど、障がい者手帳のサービスの詳しい情報については、「2024年最新!障害者手帳で利用できるサービス一覧│割引・支援」でご紹介しているので、ぜひご覧ください。

このように、障がい認定を受けることで利用できるサービスはたくさんあるので、先延ばしにせず早めに申請しましょう。

3-2.診断書費用は全額自費だが補助が活用できる場合がある

障がい認定を受けるにあたって、申請費用は必要ありませんが、身体障がい認定と精神障がい認定で必ず提出しなければならない診断書の作成費用は全額自費となります。

診断書作成費用は保険適用外となるため、一般的には5,500円(税込)、高めの料金を取る病院の場合は、7,700円~8,800円(税込)となることも少なくありません。

障がいによって経済的な不安を抱えている方は多いと思いますが、自治体によっては診断書費用の補助が行われているので、活用しましょう。

東京都世田谷区「身体障害者手帳診断書無料発行と診断書料助成について」では、身体障害者手帳の新規取得、再認定、または等級変更手続きのための診断書を無料で発行しています。

埼玉県さいたま市「精神障害者保健福祉手帳申請用診断書料の補助」では、精神障がい者保健福祉手帳の診断書費用を4,000円まで補助しています。

岩手県久慈市「障害者手帳の交付申請に係る医師の診断書料金補助金交付制度」では、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の診断書費用の半額(上限3,000円)を補助しています。

このように、診断書費用の補助がある自治体もあるので、診断書費用の負担が大きいと感じる方は、診断書作成時の領収書の原本を保管しておき、あなたがお住まいの自治体に確認してみましょう。

3-3.障がい認定を受けた後も更新が必要な場合がある

障がい認定を受けた後も、障がい者手帳の種類や、障がいの内容によっては更新が必要な場合があります。

| 身体障害者手帳 | 原則更新はなし

(障がいの状態が軽減されるなどの変化があった場合は再認定を実施する) |

| 療育手帳 | 手帳に記載された次回判定年月日までに更新する |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 2年に1回の更新が必要 |

療育手帳の場合、手帳に有効期限が記載されていて、有効期限内の更新手続きが必要です。

子どもの場合は障がいの程度が変化しやすいため、東京都では3歳・6歳・12歳に再判定を受けなければなりません。

精神障害者保健福祉手帳の場合、有効期限は2年間で、更新手続きの際には、再度、主治医の診断書が必要となります。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

障がい認定を受けるなら、さまざまなサービスを利用できるように早めに申請して、診断書費用の補助も受けられないか確認することをおすすめします。

皆さんの中には、障がい認定を受けることをほとんど決めていても、「やっぱりやめておこうかな…」とためらう気持ちや、「これってどうなの?」という疑問点が残っている方もいることと思います。

そこで、障がい認定を受ける方からよくある質問をまとめました。

| 障がい認定を受ける人からよくある質問 |

| ・障がい認定を受ける条件はあるの?

・障がい認定を受ける前に等級はわかるの? ・障がい認定を受けるデメリットはないの? ・障がい認定を受けたらクビにならない? |

あなたの不安な気持ちを軽減できるように、ぜひ参考にしてみましょう。

4-1.障がい認定を受ける条件はあるの?

障がい認定を受ける条件は、障がい者手帳の種類ごとに非常に細かく定められています。

あなたが条件に当てはまっているか判断するために、まずクリアすべきことは、以下の各種障がい者手帳の対象となる障がいがあるかどうかです。

| 身体障害者手帳 | ・視覚障がい

・聴覚・平衡機能障がい ・音声・言語・そしゃく障がい ・肢体不自由 (上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障がい、脳原性運動機能障がい) ・心臓機能障がい ・じん臓機能障がい ・呼吸器機能障がい ・ぼうこう・直腸機能障がい ・小腸機能障がい ・HIV免疫機能障がい ・肝臓機能障がい |

| 療育手帳 | ・おおむね18歳以前に知的機能障がいが認められ、それが持続している

・標準化された知能検査によって測定されたIQ(知的指数)が70未満 ・日常生活に支障が生じているため、医療・福祉・教育・職業面で特別の援助を必要とする |

| 精神障害者保健福祉手帳 | ・統合失調症

・気分(感情)障がい ・非定型精神病 ・てんかん ・中毒精神病 ・器質性精神障がい (高次脳機能障がいを含む) ・発達障がい ・その他の精神疾患 |

参考:厚生労働省「障害者手帳について」

ただし、上記記載の症状があっても、障がいの程度が軽い場合は、障がい認定を受けられない可能性があります。

ご自身で判断するのは難しいので、障がい認定を受ける条件に当てはまっているか知りたい場合は、かかりつけ医に相談しましょう。

4-2.障がい認定を受ける前に等級はわかるの?

障がい等級の基準は公開されているため、かかりつけ医に相談すれば、障がい認定を受ける前でもどれくらいの等級になるか、ある程度は予想が可能です。

3種類の障がい認定の中で、身体障がい認定における身体障害者手帳の等級は1~7級(7級は手帳なし)と、最も細かく設定されているので、自分はどのくらいの等級になるのか気になる方は多いと思います。

身体障がいの種類別に具体例を交えてご紹介している「身体障害者手帳の等級一覧│基準や違い、等級別のサポートを解説」をご覧いただくと、イメージが湧きやすいでしょう。

知的障がい認定における療育手帳の等級は、市町村によって等級表記の仕方や基準に多少の違いがありますが、概ね以下の通りです。

| A(重度) | (1)IQが概ね35以下で、次のいずれかに該当する

・食事、着脱衣、排便、洗面などの日常生活の介助を必要とする ・異食、興奮などの問題行動がある (2)IQが概ね50以下で、盲、ろうあ、肢体不自由などがある |

| B(重度以外) | 重度のもの以外 |

参考:厚生労働省「療育手帳制度の概要」

精神障がい認定における精神障害者保健福祉手帳の等級の判定基準については、厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障がい等級の判定基準について」をご覧ください。

ただし、複数の障がいがあると等級が加算されたり、専門審査が行われたりする場合もあるため、予想通りの等級にならないケースもあることを知っておきましょう。

4-3.障がい認定を受けるデメリットはないの?

障がい認定を受ける最大のデメリットは、自分に障がいがあることを受け入れなければならないことです。

障がい認定を受けたことで、漠然と感じていた日常生活での困りごとは、障がいによって引き起こされていたと明らかになるからです。

自分が障がい者であることや、人と違う点があることを自覚するのが辛いと感じる方も一部いらっしゃいます。

ただし、障がい認定を受けて、障がい者手帳を所持していることは、自分から言い出さない限り、周囲の人にはわかりませんし、嫌になったら返却しても構いません。

療育手帳や精神障害者保健福祉手帳は更新手続きがあって手間がかかりますが、3-1.障がい者手帳のサービスを活用したいなら早めに申請するでお伝えしたように、メリットも大きいと感じられるはずです。

4-4.障がい認定を受けたらクビにならない?

障がい認定を受けても、それを理由に解雇されることはありません。

なぜなら、障害者差別解消法で、国・地方公共団体や企業が、障がい者に対して、障がいを理由に差別的な取扱いをすることをは禁止されているからです。

障がい認定を受けても、障がい者手帳の種類や等級を、雇用されている企業に対して必ずしもオープンにする必要はありません。

しかし、オープンにすることで、障がいへの理解を得て、周囲の人のサポートや就労支援サービスを受けやすくなるでしょう。

それに、障害者雇用促進法では、全ての事業主に対して障がい者雇用を義務付けられているため、企業にとっても、障がい者を雇用し続けることは法定雇用率達成や企業イメージアップに繋がります。

障がい者に関する法律については、「障がい者の法律の完全リスト【2024年】制定目的や対象者、概徹底解説」で制定目的や概要について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5.まとめ

障がい認定を受けるにはどうすればよいか、詳しくご説明させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしていきましょう。

障がい認定を受けるには、まずはお住まいの自治体の障害福祉課などの窓口に相談しましょう。

障がい認定を受けるまでの流れは、以下の通りです。

| 障がい認定を受けるまでの流れ |

| 1.自治体の窓口に相談して申請書類を入手する

2.診断書を取り寄せる(知的障がい認定の場合は判定を受ける) 3.申請書類一式を窓口に提出する 4.障がい者手帳が交付される |

障がい認定を受ける際に知っておきたい3つの注意点は、以下の通りです。

| 障がい認定を受ける際の注意点3つ |

| ・障がい者手帳のサービスを活用したいなら早めに申請する

・診断書費用は全額自費だが補助が活用できる場合がある ・障がい認定を受けた後も更新が必要な場合がある |

この記事を元に、スムーズに障がい認定を受けられることをお祈りしています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度