コラム詳細

2024/10/21

autorenew2025/11/27

障がい者を解雇することはできるのか?不当解雇にならないために

「障がい者雇用で採用した従業員の解雇を検討しているが、そもそも解雇できるのか?」

「できるとすれば、通常の解雇とは何が違うのか?」

障がい者雇用の解雇について、このような悩みや疑問を抱える人事担当者の方は多いのではないでしょうか。

前提として、障がいの有無問わず解雇は自由におこなえるものではありません。

当該従業員の解雇については、客観的にみて合理的な理由がなく、社会一般の常識に照らして認められないような解雇はできません。

解雇は労働者の生活やキャリアに大きな影響を与えるだけでなく、雇用主(企業)にも責任やリスクを伴います。

特に障がい者の解雇に関しては、一般的な解雇と比較すると、さらに厳格な法的基準や特別な配慮が求められます。

解雇の理由が「障がい者に対する差別」に該当する場合は法律上「不当解雇」となり、解雇した従業員から訴訟や労働審判を起こされるリスクがあります。

障がい者の再就職は健常者よりも難易度が高い傾向にあり、解雇という決断が本人のその後の人生を左右してしまう可能性も十分にあります。

そのため、企業と本人双方のダメージを最小限に抑えられるよう、慎重に決断するべきだと言えるでしょう。

本記事では、障がい者雇用で採用した従業員の解雇を検討している方に向けて

・障がい者雇用の従業員は解雇できるのか

・障がい者雇用の解雇が法的に認められる条件

・障がい者雇用の従業員を解雇するために必要な手続き

といった情報をわかりやすく解説します。

障がい者雇用の解雇について、過去の判例なども交えながらできるだけ具体的・多面的にお伝えするので、

「障がい者雇用における解雇のルールを理解したい」

「現在解雇を検討している従業員の場合は、正当解雇・不当解雇のどちらにあたるのかを判断したい」

といった場合はぜひ最後までご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1.障がい者雇用の従業員は解雇できる?答えは「可能だが難しい」

2.障がい者雇用の解雇が法的に認められる条件

3.障がい者雇用の解雇が正当か不当かを判断する3つの基準

4.障がい者の解雇が無効となった判例・有効と認められた判例

5.【4STEP】障がい者雇用の従業員を解雇するために必要な手続き

6.障がい者雇用の解雇に迷った場合に取るべき行動

7.障がい者雇用の受け入れに悩む企業様を支援するサービス「コルディアーレ農園」

8.まとめ

1.障がいのある従業員は解雇できるのか?

はじめに、障がい者雇用の解雇における最大の疑問、「そもそも障がいのある従業員は解雇はできるのか?」という疑問から解消していきましょう。

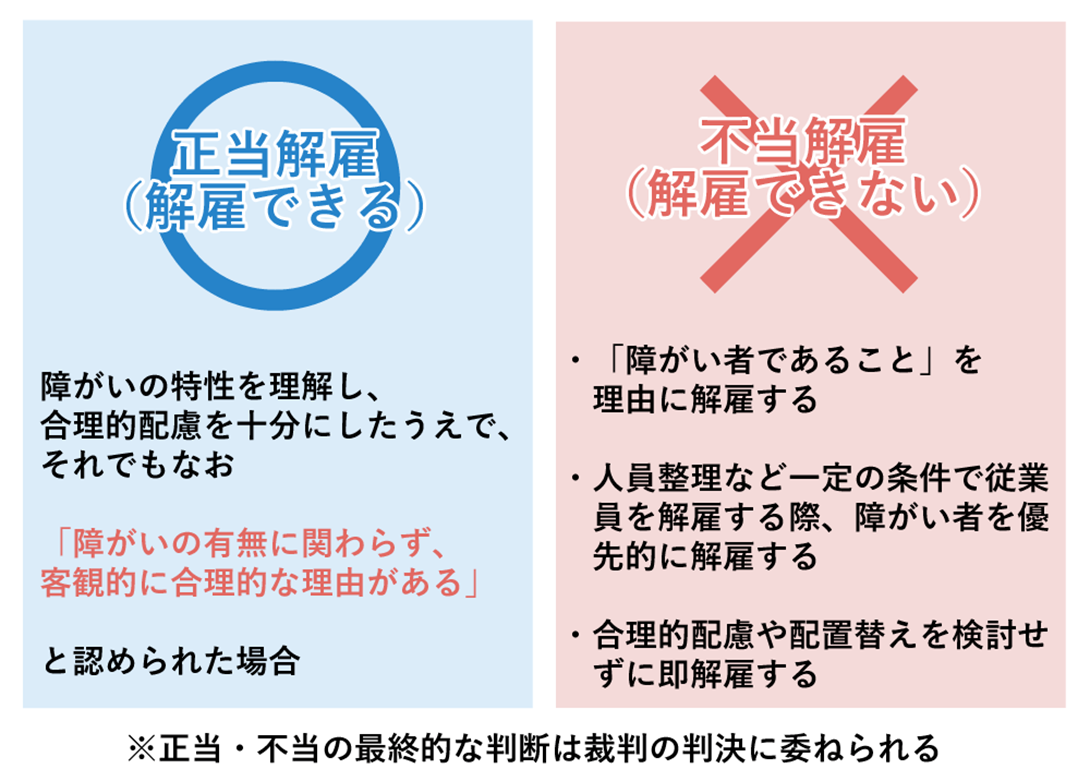

障がい者雇用枠で採用した従業員の解雇は法律上は、可能である一方で通常の解雇よりも難易度が高く、つまり「可能だが難しい」というのが答えです。

本章では、障がい者雇用の解雇における根本的な性質について

・障がい者雇用の解雇が難しい理由

・不当解雇で従業員から訴訟・労働審判を起こされるリスクも

・円満な解決に向けてやるべきこと

の順に解説します。

やや複雑な内容になりますが、「今抱えている従業員の解雇は正当か不当か」の判断をするためには非常に重要な知識ですので、しっかりと押さえておきましょう。

1-1.障がい者雇用の解雇が難しい理由

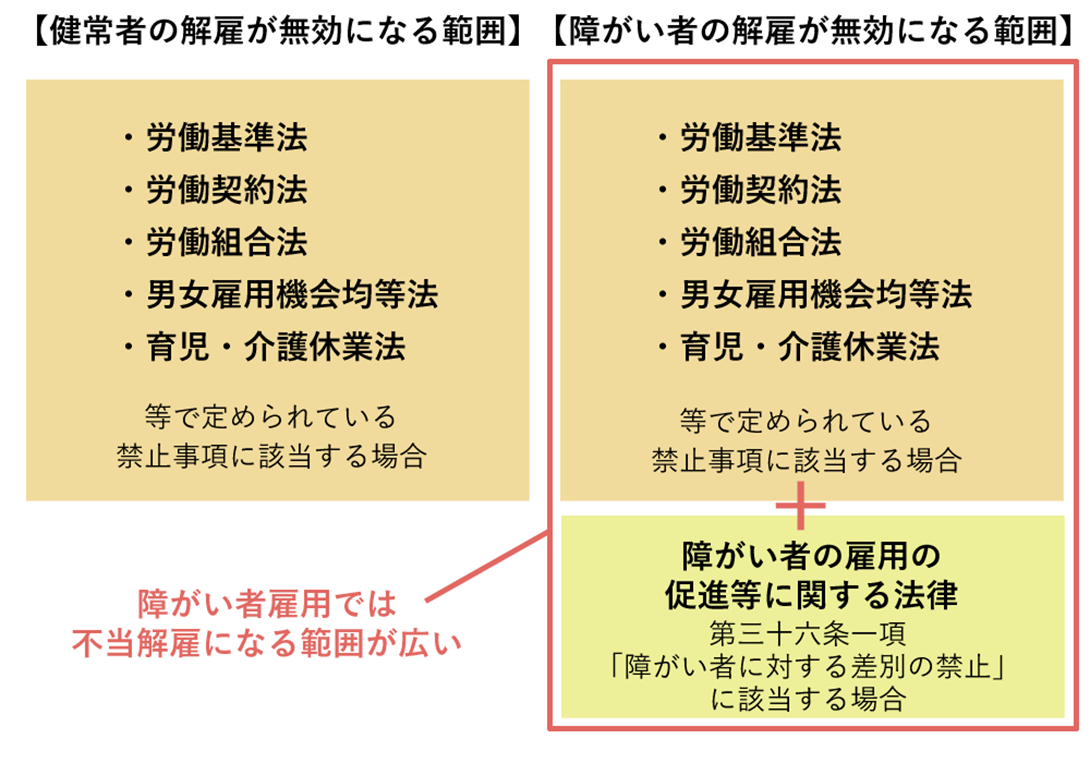

障がい者雇用の解雇が健常者の解雇よりも難しい理由は、「法律によって障がい者雇用の解雇が無効になる範囲が極めて広いため」です。

障がいの有無に関わらず、従業員の解雇はその理由が労働基準法や労働契約法等の法律で定められた条件を満たしていなければ、不当解雇となります。

加えて、障がい者雇用の場合は、解雇の理由や経緯が「障がい者に対する差別」に該当するものであってはならないというルールが「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって定められています。

つまり、障がい者雇用の従業員を解雇するには

・一般的な解雇に関する法律(労働基準法など)

・障がい者雇用に関する法律

の両者のルール内で認められる理由が必要であり、法的に不当解雇と見なされる範囲が健常者と比べて極めて広くなります。

以上が、障がい者雇用の解雇が難しいと言われる理由です。

1-2.不当解雇で従業員から訴訟・労働審判を起こされるリスクも

障がい者雇用の解雇を検討しているのであれば、不当解雇により訴訟・労働審判を起こされるリスクについても考えておかなければなりません。

法律における「正当な解雇」「不当な解雇」の境界線は非常に曖昧であり、最終的な判断は裁判官の法の解釈に委ねられます。

そのため、解雇を通告された従業員が納得せず「障がい者差別による不当解雇だ」と主張した場合、撤回を求めて訴訟や労働審判につながるケースがあります。

裁判で不当解雇と判断された場合、解雇した従業員に対して

・解雇が無効になる

・訴訟費用を負担する

・損害賠償金(慰謝料・解雇期間中の給与など)を支払う

といった責任を負うことになり、これは企業にとっての損失だけではなく、対象となった従業員にとっても精神面での大きな負担につながります。

障がい者雇用の解雇が法的に認められる条件や実際の判例などはこの先でお伝えするので、本章では

・現在検討している障がい者の解雇が正当なものか不当なものか、しっかりと確認しておく必要がある

・最終的に解雇するかどうかは、慎重にならなければならない

といった点を押さえておきましょう。

1-3.円満な解決に向けてやるべき3つのこと

障がい者の不当解雇による訴訟・労働審判を起こされるリスクを回避するためには、最終的に解雇をする・しないに関わらず、両者が納得できる円満な解決に向けて行動することが何よりも重要です。

円満な解決に向けてやるべきことは、主に以下の3つです。

・まずは障がい者雇用における法律上のルールをしっかりと確認する

・そのうえで、本当に障がいのある従業員を解雇するかを慎重に検討する

・解雇する従業員と真摯に向き合い、双方が納得できる結論を出せるよう努める(理由を具体的に説明する・伝え方を工夫するなど)

どれだけ正当な解雇理由があっても、本人やその家族が納得せず「障がい者差別を受けた」「不当解雇だ」と認識した場合、裁判等に発展するリスクは十分にあります。

企業と本人双方のダメージを最小限に抑えられるよう、「そもそも解雇をするのかしないのか」という視点に立ち戻り、慎重に判断するべきだと言えるでしょう。

具体的な判断基準や円満解決するためのコツは次章以降でお伝えします。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2.障がい者雇用の解雇が法的に認められる条件

続いては、障がい者雇用の解雇が法的に認められる条件について、

・障がいの有無に関わらず解雇が認められる条件

・障がい者雇用の解雇における禁止事項

の順に解説します。

法律上ではどのような解雇が認められ、禁止されているのか、大まかなルールを確認していきましょう。

2-1. 障がいの有無に関わらず解雇が認められる条件

障がいの有無に関わらず解雇が認められる条件は、次のとおりです。

| 普通解雇が認められる条件 |

| ・客観的に合理的な理由があること

・社会通念上相当であると認められること ・法律上、解雇が禁止されている状況でないこと |

| 懲戒解雇が認められる条件 |

| ・就業規則に懲戒解雇の根拠規定があり、それが周知されていること

・客観的に合理的な理由があること ・社会通念上相当であると認められること |

| 整理解雇が認められる条件 |

| ・人員整理の必要性があること

・解雇を回避する努力を行なったこと ・解雇する労働者を選ぶ基準に合理性があること ・解雇手続きが妥当であること |

障がい者雇用で雇った従業員の解雇を検討する際、まずは大前提として上記の条件を満たしているかを確認しましょう。

2-2.障がい者雇用の解雇における禁止事項

障がい者雇用の解雇における禁止事項は、以下のとおりです。

| 障がい者雇用の解雇における禁止事項 |

| ・「障がい者であること」を理由に解雇する

・一定の条件に当てはまる従業員を解雇する際、障がい者に対してのみ不利な条件を与える ・障がい者を優先して解雇の対象とする |

参考:厚生労働省「障害者差別禁止指針」

このような理由・経緯で従業員を解雇することは、「障がい者への差別」にあたり、「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって禁じられています。

障がい者雇用の解雇に関する法律を読み解く際、重要なポイントになってくるのが

「『禁止事項』は定められているが、『解雇が認められる条件』についてはルールが明記されていない」

という点です。

つまり、一般的な解雇のように「この条件に当てはまれば正当な解雇だと言える」といった明確な指標がないということになります。

そのため、自社の解雇の正当性を検討・判断する際は、「このケースは認められるのか」ではなく「このケースは禁止事項に触れていないか」という視点を持っておくと良いでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3.障がい者雇用の解雇が正当か不当かを判断する3つの基準

続いては、障がい者雇用の解雇が正当か不当かを判断する3つの基準について解説します。

・「合理的配慮」を提供したかどうか

・適切な注意や指導を行なったか

・配属部署や業務内容の変更を検討したか

上記の3つの基準を満たしていれば正当な解雇と言える可能性が高く、反対にこの3つの基準のいずれかを満たしていなければ、「不当解雇」にあたる恐れがあります。

貴社の現状と照らし合わせながら、1つずつ詳しく見ていきましょう。

3-1.「合理的配慮」を提供したかどうか

障がい者雇用の解雇が正当か不当かを判断する基準、1つめは「合理的配慮」を提供したかどうかです。

|

【障がい者雇用における「合理的配慮」とは?】

障がいのある従業員が職場で直面する精神的・身体的困難を取り除き、能力や個性を十分に発揮できるよう環境を整えること

例) ・視覚障がいのある社員のパソコン作業用に拡大読書機・画面読み上げソフトを導入する ・精神障がいで電話対応ができない社員のデスクには外線電話がかかってこないよう設定する ・知的障がいのある社員の作業マニュアルには専門用語を減らし、簡潔な文章で作成する

※合理的配慮について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。 |

厚生労働省は、2015年に発表した「合理的配慮指針」にて、

「すべての事業主は、雇用した障がい者に対して、障がいの特性に配慮した必要な措置(=合理的配慮)を取らなければならない」

と示しています。

つまり、障がい者雇用で採用した従業員が社内で上手く働けていない場合、企業側は快適に働けるよう努める義務があり、この義務を果たす前に解雇しようとする行為は不当解雇にあたります。

それでは、具体的にどのようなことをしていれば合理的配慮を提供したと言えるのでしょうか。

以下の例を見てみましょう。

| 合理的配慮を提供した場合・していない場合の例 |

| 【状況】

精神障がいのある従業員を障がい者雇用で採用したが、過度なストレスがかかると業務をこなせなくなり、欠勤も増えてきているため解雇を検討している |

| 合理的配慮をした場合 |

| ・短時間の休憩を小まめに挟む

・負担の少ない複数の業務を組み合わせてスケジュールを組む

など、できる限りの手を尽くしたが、それでも状況が改善されなかった →解雇前に合理的配慮を提供したと見なされ、正当な解雇と判断される可能性が高い |

| 合理的配慮をしていない場合 |

| 何がストレスの引き金になるかわからず、上手くコミュニケーションも取れないため、できることなら解雇したい

→「合理的配慮を提供する」という企業の責任を果たしていないと見なされ、不当解雇となる可能性が高い |

自社の現状を振り返った時、「十分な配慮ができていなかった」と感じる場合は、解雇を決断する前に

・本人へのヒアリング(障がい特性や業務上の困りごとについて)

・ヒアリング内容にもとづいて環境改善の場を設ける

といった措置を取るべきだと言えるでしょう。

3-2.適切な注意や指導を行なったか

障がい者雇用の解雇が正当か不当かを判断する基準、2つめは「適切な注意や指導を行なったか」です。

障がいのある従業員に対して合理的配慮を提供し、それでも状況が改善されない場合、企業は本人の障がい特性を理解したうえで適切な注意や指導を行なわなければなりません。

障害者の雇用の促進等に関する法律の第5条では、企業の障がい者雇用に対して「障がい者の職業人としての自立に協力する責務がある」と定めており、適切な注意や指導もその一環であると言えます。

具体的には、以下の例のような注意や指導を行なったかどうかが、正当な解雇・不当な解雇の別れ道と言えるでしょう。

| 適切な注意や指導を行なった場合・行っていない場合の例 |

| 【状況】

発達障がいのある従業員を障がい者雇用で採用したが、サボり癖がひどく1日の半分はデスクから離れてしまう。休憩時間を増やす・気分転換の場を設ける等の配慮をしたが、改善されないため解雇を検討している |

| 適切な注意や指導を行なった場合 |

| ・席を離れる時は、その理由も含めて教育担当者に声かけしてもらうよう徹底する

・始業前にその日1日でやる作業をToDoリストに書き出し、タスクを1つ終えるごとに報告してもらう。報告が上がってこない場合は進捗を確認する

→それでも状況が改善されない場合は、「解雇前に適切な注意や指導を行なった」と見なされ、正当な解雇と判断される可能性が高い |

| 適切な注意や指導を行っていない場合 |

| 本人が何を考えているのかはわからないが、勤務態度が悪いので解雇したい

→「障がい者の職業人としての自立に協力する」という企業の責任を果たしていないと見なされ、不当解雇となる可能性が高い |

障がい者雇用の従業員においては、能力不足・問題行動があるというだけでは、正当な解雇理由として認められません。

そのため、合理的配慮と同樣に、「企業側もできる限りの手を尽くした」という事実が重要になります。

障がいのある従業員の勤務状態に問題があり、解雇を検討している場合は、

・改善のための注意・指導を日頃からしっかり行ってきたか

・障がい特性に合わせた、より良い指導方法がないか

といった点を一度検討してみると良いでしょう。

3-3.配属部署や業務内容の変更を検討したか

「配属部署や業務内容の変更を検討したか」というのも、障がい者雇用の解雇が正当か不当かを判断する基準の1つです。

雇用契約で定めた業務が遂行できない場合、一般の社員であれば「就業規則による解雇事由」として懲戒解雇できるケースがありますが、障がい者雇用の場合は

・配属部署の変更(他の部署なら問題なくこなせる業務が見つかる可能性がある)

・業務内容の変更(障がい特性にマッチした業務内容が見つかれば改善できる可能性がある)

といった試みを実施せず解雇するのは不当解雇にあたります。

これは、本章で述べてきた

・障がい者への合理的配慮

・障がい者の職業人としての自立への協力

のいずれにも当てはまる企業の責務と言えます。

どうすれば障がい者雇用の従業員に対して「配属部署や業務内容の変更を検討した」と言えるのか、具体例を見てみましょう。

| 配属部署や業務内容の変更を検討した・していない場合の例 |

| 【状況】

知的障がいのある従業員を障がい者雇用で採用し、単純作業の業務を割り振っていたが、著しい就労意欲の低下が見られることから解雇も視野に入れている |

| 配属部署や業務内容の変更を検討した場合 |

| ・本社勤務から店舗に異動

・業務内容も単純作業から本人が希望していた簡単な接客に変更

→試験的に配属部署や業務内容を変更し、それでも状況が改善されない場合は、正当な解雇と判断される可能性がある |

| 配属部署や業務内容の変更を検討していない場合 |

| 他の部署ではサポート体制が整っておらず、現在の業務以外に割り振れる仕事もないため、配属先や業務内容の変更はしない

→「障がい者の職業人としての自立に協力する」という企業の責任を果たしていないと見なされ、不当解雇となる可能性が高い |

ここでもやはり、解雇が正当か不当かの判断基準として「受け入れ側としてできる限りの手を尽くしたか」が重要になってくると言えるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4.障がい者の解雇が無効となった判例・有効と認められた判例

続いては、障がい者の解雇が無効となった判例・有効と認められた判例をそれぞれご紹介します。

障がい者雇用の従業員を解雇する際、その解雇が正当か不当かは結局のところ法の解釈次第であり、最終的なジャッジは裁判での判決に委ねられます。

障がい者雇用の解雇にあたり

「不当解雇だと訴訟を起こされるかもしれない」

といった懸念がある場合は、ケーススタディの一環として、本章で紹介する過去の判例を見ておくと良いでしょう。

| 障がい者の解雇が「無効(不当解雇)」となった判例 |

| 概要 |

| 裁判年月日:2016年3月29日

裁判所名:京都地方裁判所

大学の准教授として勤務していた職員Aを、行動・態度に問題があるとして大学側が解雇した。Aは

・解雇の理由が自身の障がい(アスペルガー症候群)に由来するものである ・障がいに対する配慮・援助がなかった ・注意や警告を受けたこともなかった ・業務に支障は生じていない

として、解雇は無効であると主張し、大学へ未払賃金と慰謝料の請求をした。 |

| 裁判結果 |

| 解雇は無効

Aの解雇のきっかけとなる問題行動・態度については、必ずしもすべてが悪いとは言いきれないものも含まれており、それに加え大学側がAに十分な指導や注意をしていなかったため行動や態度が改善できなかった可能性がある。これらを総合的に考えると、大学は障がい者を雇用する事業主としての責務を果たしていないと言えるため、解雇は無効となった。 |

| この事例からわかること |

| 障がい者雇用の職員を解雇する際、いかなる場合においても、在籍中に障がい特性に合わせた合理的配慮や適切な注意・指導に努めなければならない。

(解雇の理由である問題行動について、事業主が適切な注意・指導を定期的に行っていれば、正当な解雇として認められた可能性もある) |

参考:全国労働基準関係団体連合会「地位確認等請求事件」

| 障がい者の解雇が「有効(正当な解雇)」となった判例※ |

| 概要 |

| 裁判年月日:2010年5月27日

裁判所名:東京高等裁判所

証券会社にて短期契約社員として働いていた従業員Bを、

・ミスを繰り返し、指導を受けても改善が見られなかった ・印刷ミスした用紙をシュレッダーにかけるなどしてミスの隠蔽を図った

といった事象を理由に、会社は契約期間満了と共に雇止めの判断をした。Bは

・精神障がい3級を取得していること ・在籍中に同僚から嫌がらせを受けていたこと

を主張し、雇止めの無効化と元同僚への慰謝料を請求した。 |

| 裁判結果 |

| 控訴棄却(解雇は有効・慰謝料の請求も不可)

・繰り返し指導を受けていたが、作業上のミスが減ることはなく、ミスの一部を隠蔽していた ・一度は契約を更新したが、それでも改善が見られなかった

といった点から、「事業主は障がいに十分配慮していた」と見なされ、Bの主張である「不当解雇」には当たらないと判断された。 |

| この事例からわかること |

| 障がい者雇用の従業員であっても、「十分に合理的配慮を行っていた」という証明ができれば、正当な解雇として認められるケースがある |

参考:全国労働基準関係団体連合会「解雇無効確認等請求控訴事件」

※本件は契約期間満了による「雇止め」であるため、厳密には「解雇」が有効になった判例ではないものの、障がい者雇用の解雇の有効・無効の判断基準となり得る判例としてご紹介しています。

なお、上記の判例はいずれも過去の判例であるため、現在の法律と照らし合わせると法の解釈が異なる可能性も十分にあります。

あくまで参考事例としてご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5.【4STEP】障がい者雇用の従業員を解雇するために必要な手続き

ここからは、障がい者雇用の従業員を解雇すると決めた企業さまに向けて、解雇のために必要な手続きを5つのステップで解説します。

・STEP1.解雇の経緯や理由を整理する

・STEP2.解雇通知書の作成

・STEP3.本人に解雇の通知

・STEP4.障がい者解雇届の提出

手続きの流れだけではなく、円満に進めるためのコツなども併せてお伝えするので、「不当解雇だと思われてトラブルにならないか心配」という場合はぜひしっかりとご覧ください。

5-1.STEP1.解雇の経緯や理由を整理する

まずは、解雇の経緯や理由を整理します。

以下の例を参考に、解雇を検討しはじめたきっかけや会社側が行ってきた対応などを書き出していきましょう。

| 解雇の経緯・理由の書き出し例 | |

| 解雇を検討し

はじめたきっかけ |

入社3カ月後~

入社時より、不注意によるミスが頻発。本人の発達障がいの特性であることを理解し、致命的なミスが発生しない業務を任せていたが、ミスをしてもそのまま黙って業務を続けてしまう・やりかけの業務を置いて離席してしまうといった行動が目立つようになる |

| 会社側で取った対応 | ・入社4カ月目の面談で注意・指導(ミス防止のために複数の業務に同時に手を付けない・ミスをした場合は自分から報告する等のルールを決める)

・1対1で教育担当スタッフが指導できる部署に配置替え ・集中力が切れないようスケジュールを組み、業務内容も本人にヒアリングしたうえで適性の高いものに調整 |

| 対応後の

従業員の様子 |

・ミスの数は減らず、途中で離席してしまう勤務態度も改善が見られない

・進捗確認の際、教育担当者にミスを隠すようになった |

| 最終的に解雇を

決断した理由 |

・さまざまな角度から配慮や指導を行なったが、一向に改善が見られなかった

・入社半年後の面談で、本人から「やりたい仕事がない」といった、就労意欲や改善の意思を感じられない発言があった |

※記入時のポイント:注意した回数や日付など、具体的な数字を明記しておくと良い(客観的根拠となる)

解雇の経緯や理由を洗い出した後は、その内容が障がい者差別に該当していないか、つまり不当解雇にあたらないかをチェックします。

| 障がい者雇用の不当解雇の危険度チェックリスト |

| ・「障がい者であること」を理由に解雇していないか

・一定の条件に当てはまる従業員を解雇する際、障がい者に対してのみ不利な条件を与えていないか

・障がい者を優先して解雇の対象としていないか

・「合理的配慮」を提供したか

・適切な注意や指導を行なったか

・配属部署や業務内容の変更を検討したか

→1つでも当てはまらないものがあった場合は、不当解雇に該当する危険あり |

不当解雇にあたる要素があった場合は、本人に解雇通知をする前に、その要素をクリアにしておく必要があります。

|

【円満解決に向けたポイント】 解雇の経緯・理由として書き出した内容は、すべての手続きが終わるまで保存しておく

雇われている企業から解雇を言い渡された際、従業員は解雇理由の説明を求める可能性が高く、具体的かつ客観的な理由を説明できなければトラブルに発展するケースもあります。

労働基準法第22条では、労働者から解雇理由の証明書を請求された際、事業主はすぐに交付しなければならないと定められています。

解雇の経緯・理由を書き出した紙やデータは、解雇理由の証明書を作成する際の貴重な資料となるため、すべての手続きが終わるまでしっかりと保存しておきましょう。 |

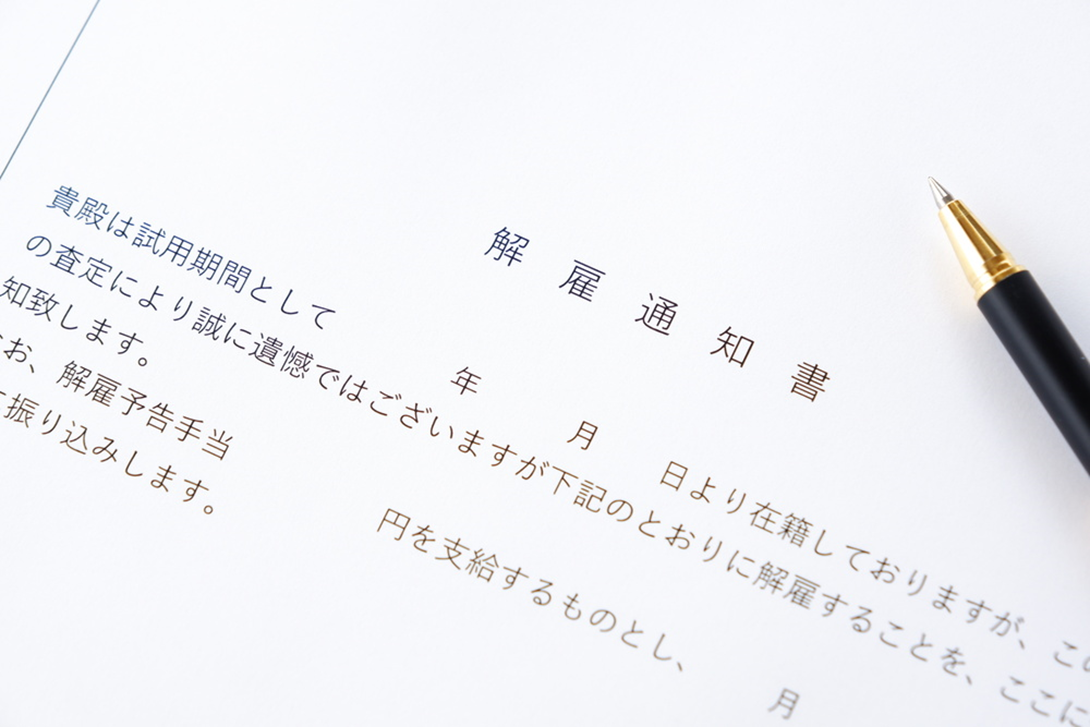

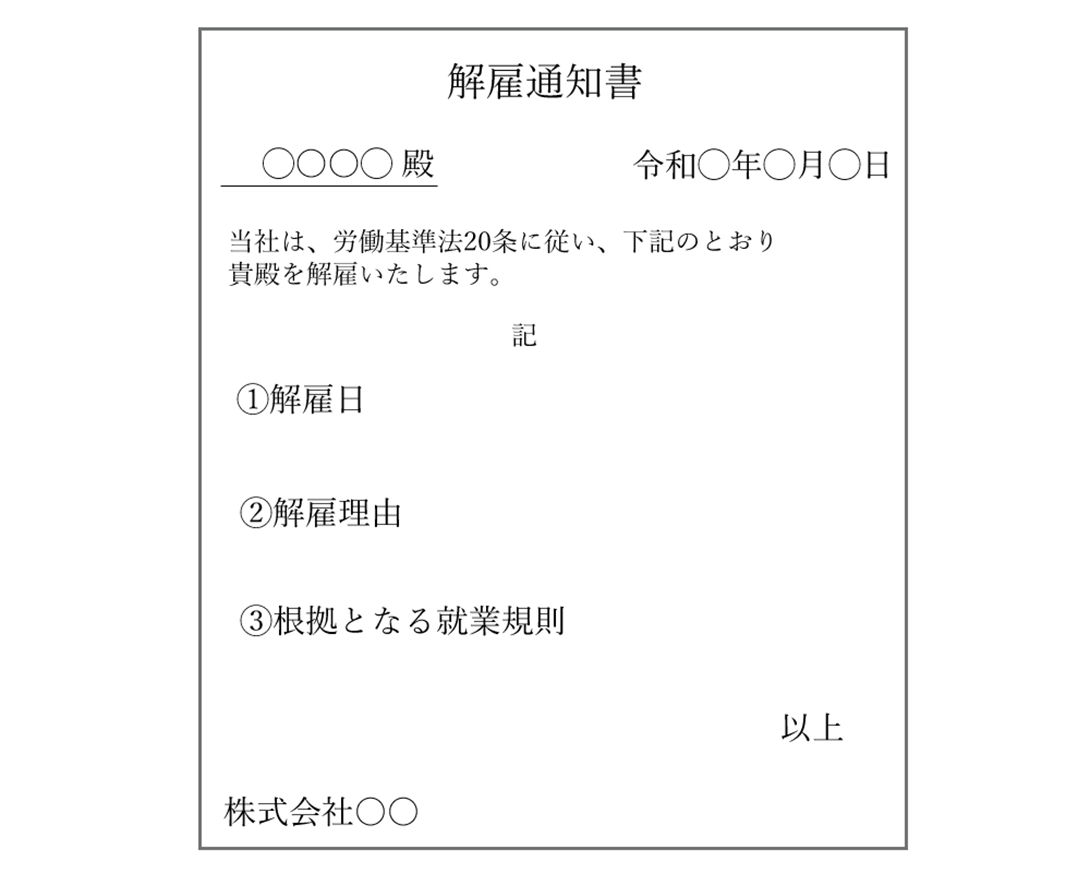

5-2.STEP2.解雇通知書の作成

続いて、解雇通知書を作成します。

|

【解雇通知書とは?】

従業員に対して解雇する旨を伝える、正式な書類。

解雇通知書の作成・交付は法律で義務付けられてはいないものの、後にトラブルに発展した場合に備え、書面に残しておくことをおすすめします。 |

以下のサンプルを参考に、

・解雇日

・解雇理由

・解雇理由の根拠となる就業規則(就業規則違反で懲戒解雇する場合)

を記載した解雇通知書を作成しましょう。

【解雇通知書(サンプル)】

※予告なく即時解雇する場合は、30日分の解雇予告手当の支払いを行う必要があるため、その金額も記載する

作成した解雇通知書は、次のステップ「5-3.STEP3.本人に解雇の通知」の際に直接手渡しするか、自宅へ郵送します。

5-3.STEP3.本人に解雇の通知

続いて、本人に解雇の通知をします。

通知の手段に規定はありませんが、誠意ある対応として「5-2.STEP2.解雇通知書の作成」で作成した書類に加え、本人に口頭で伝えるのがベターです。

口頭で解雇の通知をする際は、伝え方が非常に重要であり、従業員の感情や心理的負担を考慮した対応が求められます。

下記の例を参考に、丁寧かつ簡潔に本人へ解雇を通知しましょう。

| 解雇の通知の流れ・伝え方例 | |

| 解雇する従業員を

呼び出す |

会議室など、他の従業員の目に触れない場所に移動する |

| 事実確認 | 「5-1.STEP1.解雇の経緯や理由を整理する」を元に、これまでの本人の働き方や企業側がしてきた対応などを、事実に基づいて順序立てて伝える

例) 「◯回注意し、配置換えも行いましたが改善されませんでしたね」 「この行動は就業規則のこの部分に違反していますね」など |

| 解雇を伝える | 本人に寄り添いながらも端的に伝える

例) 「残念ですが、社内で話し合った結果、あなたを今日付けで解雇することにしました」 |

| 本人の言い分を聞く | ・解雇理由に納得がいかなければ、再度事実確認を行う

・質問があれば受け付け、誠意をもって答える |

| 給与等の説明 | ・最後の給与の支払い日

・退職金の有無・支払日 ・解雇手当の有無・支払日

を伝える |

このステップで解雇される従業員が納得していなければ、後々訴訟等のトラブルになる可能性が高まります。

冷静かつ慎重に対応しましょう。

|

【円満解決に向けたポイント】 解雇通知時のやりとりは記録を残しておく

本人に弁明の余地なく解雇を言い渡すのは不当解雇にあたるため、 ・弁明の機会を設けた ・本人も解雇に合意した

といった事実は、議事録にまとめる・本人が同意すれば録音するなどして記録しておくことをおすすめします。 |

なお、労働基準法第20条第1項では、「会社は解雇する従業員に対して、30日前に解雇を予告する義務がある」と定められているため、30日以上前に通知しましょう。

解雇通知が30日前を過ぎてしまった場合は、不足した日数分の「解雇手当」を支払うことになります。

5-4.STEP4.障がい者解雇届の提出

最後は、障がい者解雇届の提出をします。

障がい者を解雇する際、事業主はその旨を速やかに公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なければならないと、障害者の雇用の促進等に関する法律第81条第1項に定められています。

本人に通知し、解雇が正式に決定したタイミングで、会社の所在地を管轄するハローワークへ障がい者解雇届を提出しましょう。

なお、障がい者解雇届のフォーマットは、厚生労働省の以下のページからダウンロードできます。

>>厚生労働省「障害者解雇届」

これで、障がい者雇用の従業員を解雇するために必要な手続きは、すべて完了です。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6.障がい者雇用の解雇に迷った場合に取るべき行動

最後は、障がい者雇用の解雇に迷った場合に取るべき行動として、以下の3つの選択肢を紹介します。

・弁護士に解雇が有効かを相談する

・解雇せずに状況を改善できないか、専門家に相談する

・解雇せずにオフィスの外に新たな働き場所を提供できる「障がい者雇用支援サービス」を利用する

障がい者雇用の従業員の解雇を検討するとき、企業側の本音としては「できるだけ円滑に解雇したい」という思いがあるのではないでしょうか。

しかし、障がい者の再就職の難しさなどを考慮すると、解雇という決断が本人のその後の人生を左右してしまう可能性も十分にあります。

企業と従業員双方のダメージを最小限に抑えるために、「解雇しない」という選択肢も含め、プロの手を借りながら慎重に決断しましょう。

6-1.弁護士に解雇が有効かを相談する

「訴訟リスクなどを考えると安易に解雇できず、解雇するべきかどうか迷っている」といった場合は、まずは弁護士に解雇が有効かを相談してみると良いでしょう。

「5-1.STEP1.解雇の経緯や理由を整理する」で作成した資料を元に現在の状況を弁護士に相談すれば、解雇の正当性や裁判に発展した場合の対策まで、法律のプロの視点からアドバイスをもらえます。

相談する弁護士を選ぶ際は、弁護士事務所のWebサイトに掲載された事例などを参考に、

・労働裁判の解決実績がある

・障がい者の就労問題に詳しい

といった基準で選定すると良いでしょう。

6-2.解雇せずに状況を改善できないか、専門家に相談する

障がいを持つ従業員を解雇せずに状況を改善できないか、

・ジョブコーチ

・障がい者雇用コンサルティング

といった専門家に相談するのも、有効な方法です。

それぞれがどのようなものか、詳しく見てみましょう。

| ジョブコーチ | |

| どんなもの? | 障がい者の就職や職場定着を支援する専門家

・配置型 ・訪問型 ・企業在籍型

といったタイプがある |

| 何をしてくれる? | 地域の障がい者職業センターや社会福祉法人から派遣され、支援計画に基づいて1~8カ月間、企業と障がい者の間に入って障がい特性の理解や受け入れ体制の整備を支援する |

| 相談先 | 企業所在地の管轄の地域障がい者職業センター

※詳しくは、全国の地域障がい者職業センター連絡先が一覧表示されている以下のページをご覧ください。 >>高齢・障がい・求職者雇用支援機構「地域障がい者職業センター」 |

| こんな企業に

おすすめ |

・障がいのある従業員を解雇せずに状況改善したいが、やり方がわからない

・障がい者雇用の環境整備に予算が取れない(サポート費用は基本的に無料) |

| 障がい者雇用コンサルティング | |

| どんなもの? | 障がい者雇用を推進させたい企業に対して、障がい者雇用支援の専門家が仕組みづくりからサポートする民間サービス |

| 何をしてくれる? | ・業務の切り出し※・創出

・障がい者専門チームの立ち上げ ・特例子会社(障がい者の雇用を目的とした子会社)設立サポート

※企業と伴走するような形で、中~長期的に支援する |

| 相談先 | 障がい者雇用コンサルティング事業を手がける民間企業

※無料相談などを活用して複数社に見積もりを取ると良い |

| こんな企業に

おすすめ |

・今後も障がい者雇用を拡大させていきたい

・時間とお金をかけて社内の仕組みを根本から変えたい |

※業務の切り出し:既存の業務を細分化し、障がいのある社員が従事できるものだけを割り振ること

・不当解雇になってしまう恐れがあるため、現実的に解雇は難しい

・本人の将来のためにも、解雇しない方向で何かしらの対策を打ち出したい

といった場合は、上記のような専門家に一度相談してみることをおすすめします。

6-3.解雇せずにオフィスの外に新たな働き場所を提供できる「障がい者雇用支援サービス」を利用する

障がい者雇用の解雇に迷った場合に取るべき行動、最後は「解雇せずにオフィスの外に新たな働き場所を提供できる『障がい者雇用支援サービス』を利用する」という選択肢についてお話しします。

障がい者雇用支援サービスとはどのようなものか、大まかにまとめた以下の表をご覧ください。

| 障がい者雇用支援サービスとは | |

| どんなもの? | 障がい者雇用が上手く機能していない企業に対して、人材や働く場所を提供する民間サービス |

| 何をしてくれる? | ・人材紹介

・採用代行 ・働く場所の提供(農園・サテライトオフィスなど) |

| 相談先 | 障がい者雇用支援サービスを提供する民間企業 |

| こんな企業に

おすすめ |

障がい者雇用は継続したいが、自社内で対応できない

(障がい特性の理解や周知が上手くいかない、割り振れる業務がないなど) |

障がい者雇用支援サービス最大の特長とも言えるのが、「自社で雇った障がいのある方へ、オフィスの外に新たな働き場所を用意できる」という点です。

「障がいのある従業員が社内で上手く働けず、周囲もどう対応していいかわからない」

などの事情で従業員の解雇を検討している企業にとって、働く場所を提供してもらえる障がい者雇用支援サービスは、打開策の一つだと言えるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

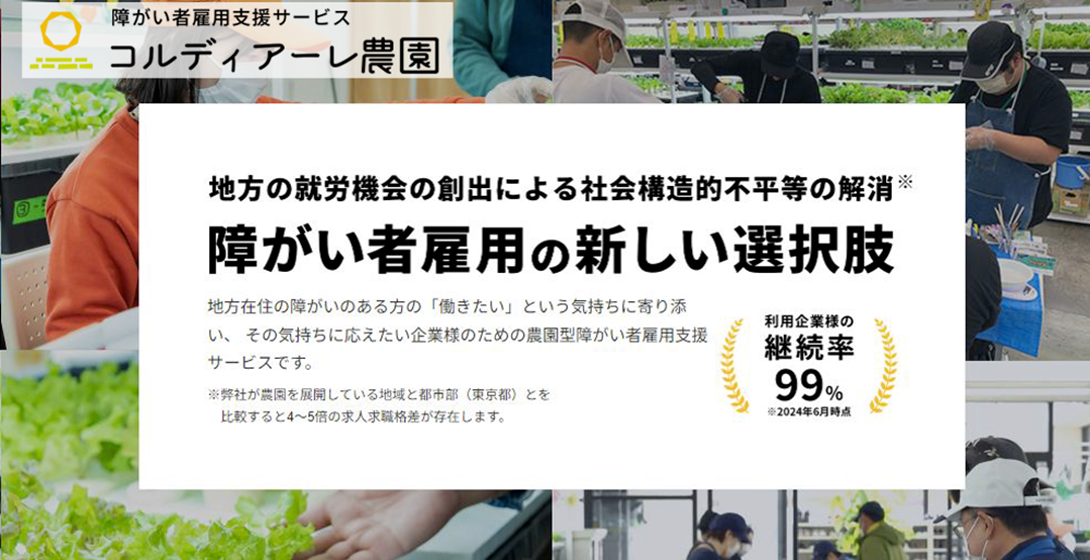

7.障がい者雇用の受け入れに悩む企業様を支援するサービス「コルディアーレ農園」

障がい者雇用の従業員の解雇を検討している企業さまの中には、

「今問題のある従業員を解雇したとしても、障がい者の受け入れ体制そのものを改善しなければ、この先も同じことを繰り返すのではないだろうか…」

「合理的配慮と言われても、ノウハウや経験のない自社内では対処に限界がある…」

といった、根本的な課題を抱えてらっしゃる場合も多いのではないでしょうか。

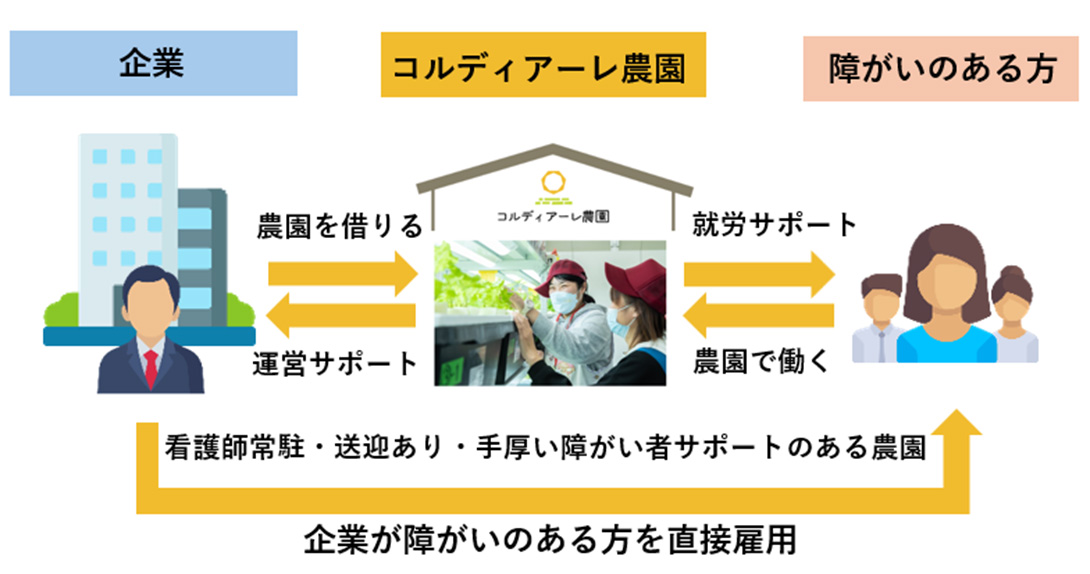

障がい者雇用の仕組み作りに課題やお悩みを抱えているのであれば、「障がい者を雇用したい企業」と「働く意欲を持つ障がいのある方」を繋ぐ支援サービス「コルディアーレ農園」を運営する株式会社JSHにぜひ一度ご相談ください。

| コルディアーレ農園とは? |

地域に住む障がいのある方と都心部の企業さまが雇用契約を結び、手厚いサポートのある農園で勤務する仕組みの「農園型障がい者雇用支援サービス」です。

|

| コルディアーレ農園の強み |

| ・「支援型」の農園型障がい者支援サービスで、サポート範囲が手厚い

・最短1カ月でサービス利用を開始できる ・雇用する障がい者と業務のミスマッチを防止し、より安定して長く働くための「定着支援」を実施 ・精神科での勤務経験のある看護師をはじめとする有資格者が多数常駐 ・無断欠勤や揉め事は即雇用主へと共有し、トラブルの対処と防止を徹底 ・障がい者のキャリア・スキルアップの知見が豊富 ・農園型障がい者支援サービスの専業として唯一上場している

→手厚いサポートとコストの低さで、企業継続率99%※を実現! |

※2024年6月時点

今後も法定雇用率が向上していくことが見込まれるなか、企業さまにとって障がい者雇用は、ますます重要度の高い取り組みになっていくと考えられます。

「安定して長く働いてもらいたいが、社内でどのようにケアをして良いのかわからない」

「業務内容と障がいの特性がマッチしておらず、双方にとって良くない環境・体制になっている」

という企業さまにとって、働く場所を提供できる障がい者支援サービスは新たな選択肢であり、心強い味方です。

まずは以下のフォームより、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

以下より、コルディアーレ農園のサービス詳細資料もご請求いただけます。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

8.まとめ

最後に、本記事の重要ポイントをおさらいします。

▼障がいのある従業員は解雇できる?

| ・可能だが、法律によって障がい者雇用の解雇が無効になる範囲が極めて広いため、一般の社員と比べて難しい

・不当解雇により訴訟・労働審判を起こされるリスクがあるため、障がい者雇用の従業員の解雇には慎重にならなければならない |

▼障がい者雇用の解雇における禁止事項

| ・「障がい者であること」を理由に解雇する

・一定の条件に当てはまる従業員を解雇する際、障がい者に対してのみ不利な条件を与える ・障がい者を優先して解雇の対象とする

→解雇の理由が「障がい者差別」に該当する場合は、不当解雇となる |

▼障がい者雇用の解雇が正当か不当かを判断する3つの基準

| ・「合理的配慮」を提供したかどうか

・適切な注意や指導を行なったか ・配属部署や業務内容の変更を検討したか

→解雇を有効にするためには、「企業側としてできる限りの手は尽くしたが、それでも解雇せざるを得ない」という理由が必要 |

▼障がい者雇用の従業員を解雇するために必要な手続き

| ・STEP1.解雇の経緯や理由を整理する

・STEP2.解雇通知書の作成 ・STEP3.本人に解雇の通知 ・STEP4.障がい者解雇届の提出

→伝え方・進め方に注意して、双方納得の行く結果になるよう努める |

本記事の内容を参考に、貴社にとってベストな選択ができることを願っています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説

「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]

法律・制度